ТЕКТОНОФИЗИКА

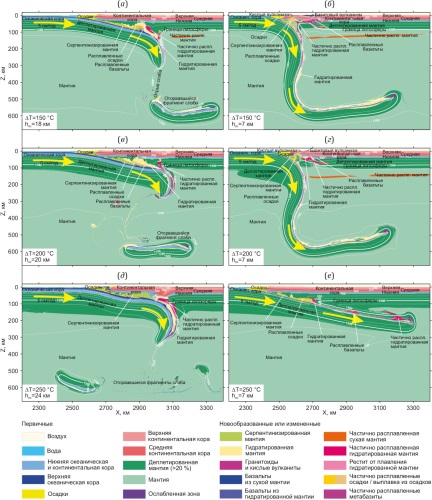

Эклогитизация магматических пород океанической коры играет ключевую роль в механизме движения литосферных плит. Этот эффект (как и его кинетическая задержка) особенно важен в докембрийской субдукции, когда мощность океанической коры могла в несколько раз превышать современную. В данной работе приводятся результаты численного моделирования субдукции под континент при повышенной (на ΔT=150–250 °C относительно современной) потенциальной температуре мантии, отвечающей раннему докембрию, с разной мощностью океанической коры, в которых учитывается дискретная эклогитизация пород ее базальтового и габброидного слоев, а также деплетирование мантии. Моделирование впервые показало, что мощность океанической коры оказывает существенное влияние на режим докембрийской субдукции. Для моделей с толстой корой (18–24 км) при всех значениях ΔT наблюдается пологая субдукция. Для моделей с тонкой корой (7 км) пологая субдукция отмечается лишь при ΔT=250 °C, тогда как при ΔT=150–200 °C пологое погружение происходит только на начальных этапах субдукции, а затем реализуется стиль крутой субдукции, сопровождающейся откатом слэба и магматизмом на активной окраине с преобладанием кислого магматизма над базитовым. На основе этих данных предполагается, что зоны с современным стилем крутой субдукции (или близким к нему) могли возникать в раннем докембрии там, где погружались плиты с маломощной (близкой к современной) океанической корой.

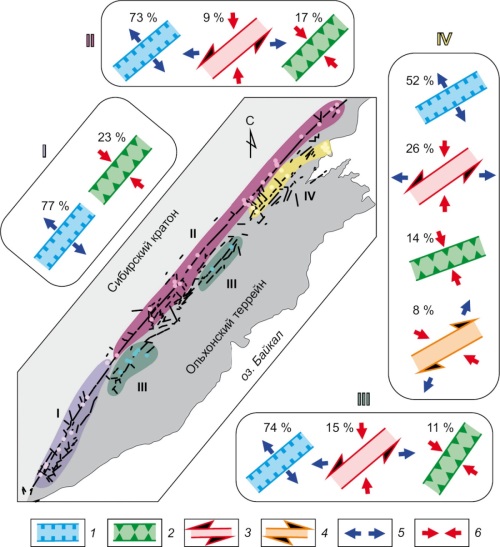

Краевые швы древних платформ – зоны глубинных разломов, отделяющие кратон от подвижного пояса. Особый интерес представляет краевой шов прибайкальской окраины Сибирского кратона, который активизирован при кайнозойском рифтогенезе. Здесь наблюдается одна из наиболее молодых структур Байкальской рифтовой зоны – Бугульдейско-Чернорудский грабен. Грабен образован Приморским и Тырганским сбросами, продольными по отношению к краевому шву. В статье приводятся материалы исследования внутренней структуры грабена электротомографией и результаты реконструкции тектонических напряжений различными методами. Проведенное исследование показало, что разломно-блоковая структура грабена и его ближайших окрестностей сформировалась преимущественно в условиях северо-западного – юго-восточного регионального растяжения, характерного для позднекайнозойского времени развития Байкальского рифта. Локальные разрывы, удовлетворяющие другим региональным динамическим обстановкам, составляют не более 26 % от общего числа.

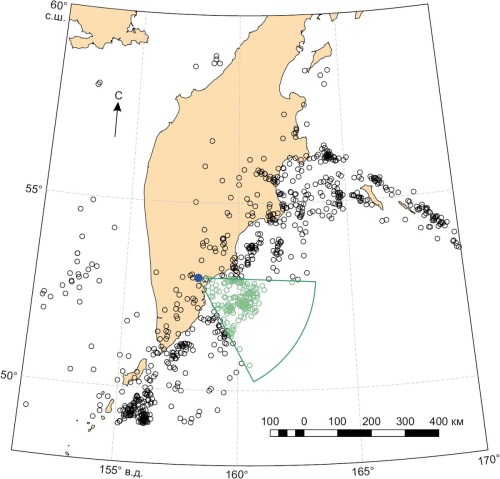

Результаты многолетних исследований, проводимых на Камчатке, показывают, что рост интенсивности геоакустического излучения и усиление его анизотропии можно рассматривать как индикатор активизации деформационного процесса при подготовке землетрясений. Одной из главных характеристик напряженно-деформированного состояния пород является направление осей главных напряжений, в частности оси максимального сжатия. В настоящей работе для выявления связи между ориентацией оси максимального сжатия пород и анизотропией геоакустического излучения при подготовке землетрясений проведены экспериментальные исследования и математическое моделирование.

За период 2008–2016 гг. векторно-фазовым методом выполнен анализ направленности геоакустического излучения, зарегистрированного в пункте «Микижа» на Камчатке в трехсуточном интервале перед землетрясениями. Выявлены два основных ортогональных максимума излучения (средние значения азимутов – 312.5°±15° и 42.5°±15°), направление одного из которых, по мнению авторов, должно быть перпендикулярно оси максимального сжатия.

В упругом приближении среды проведено моделирование направления оси максимального сжатия пород при подготовке сильных землетрясений, произошедших вблизи п-ва Камчатка с 1976 по 2020 г. Установлено, что направление оси находилось в секторе, ограниченном азимутами 330.5 и 84.2°, модальный интервал составил от 22.5 до 45.0°, среднее значение – 32.7°. Среднее значение направления оси максимального сжатия по результатам моделирования согласуется со значением, определенным по результатам экспериментальных наблюдений геоакустического излучения в пункте «Микижа».

Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что направление максимумов геоакустического излучения, возникающих при подготовке землетрясений, обусловлено ориентацией оси максимального сжатия пород в пункте наблюдений. Полученные результаты могут быть использованы для изучения характеристик геодеформационных процессов в сейсмоактивных регионах.

ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА

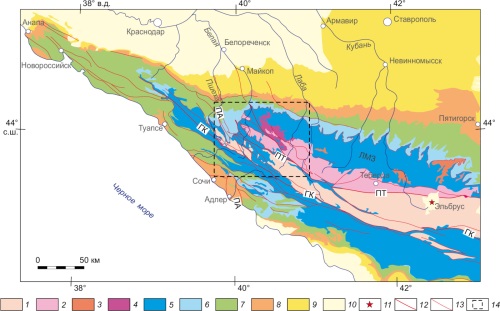

На примере Даховского гранитно-метаморфического блока (неопротерозой – палеозой) рассмотрены механизмы эксгумации комплексов герцинского фундамента Большекавказского эпиплатформенного орогена. Рассматриваемый блок образует горстобразный выступ и расположен в области сочленения сегментов Центрального и Западного Кавказа, где происходит периклинальное погружение палеозойского ядра орогена под толщи киммерийского (нижняя – средняя юра) и альпийского (средняя юра – кайнозой) структурно-формационных комплексов. На основе геолого-структурных, в частности структурно-кинематических, исследований установлено, что Даховский выступ расположен в зоне транспрессионного правого сдвига, представляющего собой одну из ветвей долгоживущей Пшекиш-Тырныаузской шовной зоны. Песчано-сланцевые толщи киммерийского комплекса пород, развитые с севера и с юга от Даховского выступа, осложнены шарьяжно-надвиговыми структурами с дивергентными относительно оси этого выступа перемещениями, которые были связаны с соскальзыванием и сгружением в смежные депрессии юрских толщ, ранее перекрывавших выступ. Собственно, сам Даховский блок является структурным элементом сдвиговой зоны, образует сдвиговый дуплекс и участвует в строении крупных Z-образных присдвиговых аксоноклиналей, осложняющих северную часть и восточную периклиналь выступа, а также обрамляющие его толщи юры. В северной части выступа сохранился фрагмент зоны серпентинит-гнейсового меланжа, сформировавшейся в процессе герцинского тектогенеза. В пределах этой зоны установлены многочисленные признаки кинематических инверсий разрывных структур, связанные с явлениями вращения крупных доменов метаморфических пород.

Обособление Даховского выступа в структуре герцинского фундамента было обусловлено наличием в его строении реологически ослабленной шовной зоны (серпентинит-гнейсового меланжа) герцинского возраста. В процессе киммерийских правосдвиговых перемещений эта зона была реактивирована и испытала планарные изгибы, в результате чего были сформированы асимметричные Z-образные аксоноклинали. Ротационно-сдвиговые деформации в области смыкающих крыльев аксоноклиналей способствовали формированию сдвигового дуплекса растяжения, в области которого произошло воздымание Даховского кристаллического выступа. Эксгумация Даховского кристаллического выступа на киммерийском этапе развития произошла в результате сочетания двух разнородных, но взаимосвязанных процессов: транспрессионных деформаций фундамента и гравитационного соскальзывания нижне- и среднеюрских толщ чехла. Процессы позднеальпийского орогенеза, стартовавшие на рубеже неогена и квартера, протекали одновременно с коллапсом растущего орогена Большого Кавказа. Одной из форм проявления этого коллапса на рассматриваемой территории было развитие тектоногравитационных детачментов и соскальзывание толщ альпийского чехла вниз по северному склону орогена, что способствовало экспозиции пород доальпийского основания, включая Даховский кристаллический выступ, на современную дневную поверхность.

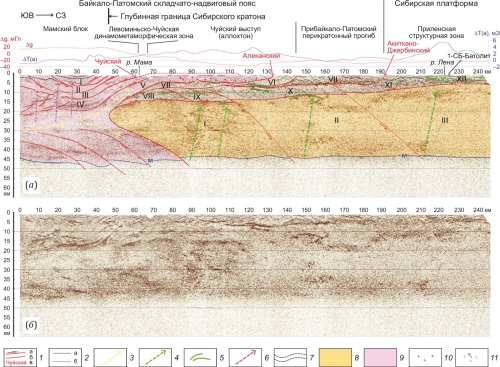

Рассмотрено глубинное строение пограничных структур Сибирского кратона и Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса в разрезе опорного геофизического профиля 1-СБ-Восточный и его речного продолжения по р. Витим. Изображение земной коры на глубинном сейсмическом разрезе МОВ-ОГТ, с учетом распределения потенциальных полей, позволило построить геодинамическую модель зоны сочленения Сибирского кратона и Байкало-Патомского пояса. На модели выделены структуры фундамента Сибирского кратона, перекрытые в краевой части сложно устроенной покровно-надвиговой зоной из серии пластин, включая Чуйский аллохтон, Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб и деформированные комплексы осадочного чехла кратона. Установлено увеличение мощности чехла в юго-восточном направлении с 5 до 15 км, насыщение его солями и силлами габброидов. Структуры складчатого обрамления кратона представлены Мамским блоком, комплексы которого обтекают клиновидное окончание фундамента Сибирского кратона, расщепляясь с уровня средней коры. Верхние пластины Мамского блока с Чуйским аллохтоном в основании, имеющим мощность 3–4 км, надвинуты на кратон, а нижние пластины пододвигаются под кратон, погружаясь в мантию. По комплексу геофизических данных прослежена южная граница Сибирского кратона.

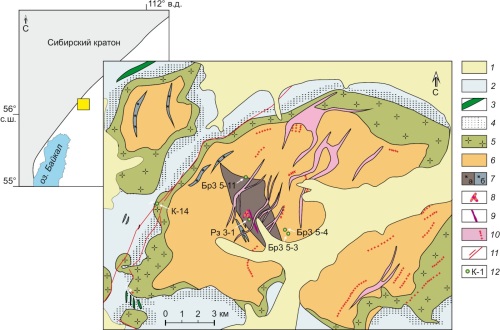

В статье представлены результаты 40Ar/39Ar датирования пород (кварцевых и щелочных сиенитов, нефелиновых сиенитов с REE-Nb-Zr-минерализацией) массива Бурпала по полевым шпатам, флогопиту и амфиболу. Полученные результаты ограничивают закрытие K-Ar изотопной системы в полевых шпатах кварцевых и щелочных сиенитов интервалом 274–283 млн лет, в то время как возраст закрытия K-Ar изотопной системы в амфиболе щелочного сиенита и флогопите рудосодержащего нефелинового сиенита составляет 298±4 млн лет и 301±4 млн лет соответственно. Оценки давления образования по геобарометру плагиоклаз – роговая обманка показывают, что породы массива образовались на глубине порядка 10 км. Сопоставление со значениями возраста цирконов свидетельствует об одновременном закрытии U-Pb и K-Ar изотопных систем в цирконах, флогопите и амфиболе соответственно. Закрытие же K-Ar изотопной системы в полевых шпатах произошло позже – спустя 12–15 млн лет.

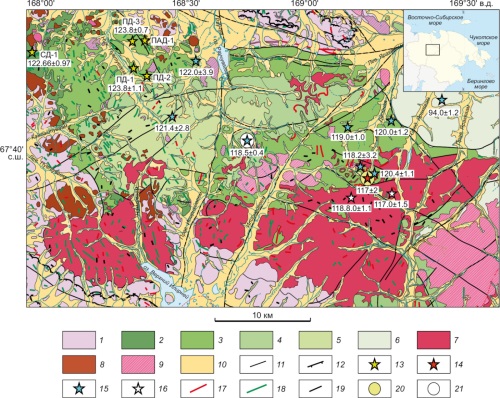

В статье представлены новые данные об изотопном возрасте и химическом составе магматических комплексов северо-западной периферии Тытыльвеемской впадины Западной Чукотки. Полученные оценки возраста внедрения монцонитовых штоков чукотского комплекса (124±1 млн лет) и начала излияния покровных андезибазальтов тытыльвеемской свиты (124±1 млн лет) являются наиболее древними из известных датировок постколлизионного магматизма Чукотки. Гранитоиды чукотского комплекса датированы впервые. Долериты тытыльвеемского субвулканического комплекса отличаются от вмещающих их тытыльвеемских вулканитов низкой магнезиальностью, повышенным содержанием калия и принадлежностью к окисленной магнетитовой серии. Монцониты чукотского комплекса и субвулканические долериты имеют в источнике более высокую долю деплетированного мантийного компонента, чем молодые породы (122–117 млн лет) Тытыльвеемского вулканоплутонического пояса. Минералого-геохимические характеристики монцонитов могут свидетельствовать о принадлежности магматитов чукотского комплекса к ядру порфирово-эпитермальной системы, частью которой являются месторождения Двойное и Сентябрьское.

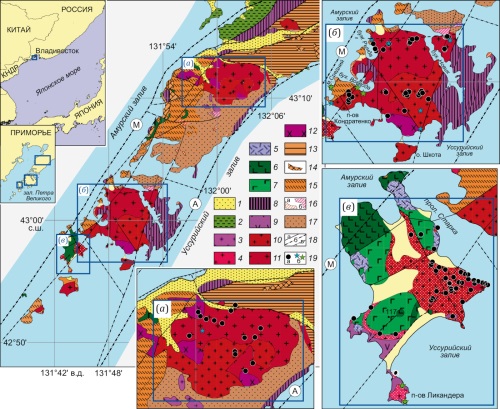

Приведены результаты петрофизических исследований пород гранитоидных комплексов, расположенных на п-ове Муравьева-Амурского и островах Русском и Попова. Фактической основой исследований послужила коллекция образцов из позднепермских и среднепозднеюрских гранитоидных комплексов, отобранных в полевых условиях. Сделаны определения и анализ их плотности и магнитной восприимчивости по общепринятой методологии. Установлено резкое различие разновозрастных пород по указанным физическим свойствам. Позднепермские гранитоиды седанкинского комплекса характеризуются повышенными значениями плотности и магнитной восприимчивости, а среднепозднеюрские гранитоиды островного комплекса – пониженными. Определена связь физических характеристик с минеральным составом и условиями формирования изученных гранитоидов. Сделан вывод о возможности использования физических свойств в качестве дополнительного критерия вещественно-возрастной дифференциации магматических комплексов, расположенных на других островных, подводных структурах залива Петра Великого и в береговой зоне его континентального обрамления. Результаты исследований могут быть использованы для интерпретации геофизических полей в заливе Петра Великого.

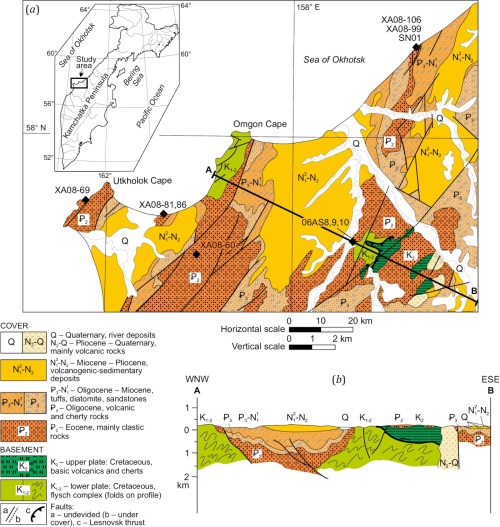

Литология, состав, U-Pb LA-ICP-MS возраст зерен обломочного циркона из осадочных пород Западно-Камчатского бассейна (Дальний Восток России) дают важную информацию о палеогеографии и тектонической обстановке в Охотском море в эоцене. Исследование основано на картировании, структурных наблюдениях, описании разрезов и литологии, составе песчаников, U-Pb LA-ICP-MS датировании и морфологическом анализе обломочного циркона из эоценовых песчаников Западно-Камчатского бассейна. Основным источником сноса песчаника был рециклированный ороген с влиянием магматической дуги. Анализ тяжелых минералов указывает на смесь материала из базитовых и сиалических источников. Террейны основного состава Азиатской окраины с запада и/или Олюторско-Камчатская энсиматическая островная дуга с востока поставляли основной материал в Западно-Камчатский бассейн в эоцене. Источниками сноса сиалических обломков были континентальные блоки на окраине Азии и Охотско-Чукотский вулканический пояс.

Новые данные доказывают, что эрозия Охотско-Чукотского пояса оказала существенное влияние на осадконакопление на севере Охотского моря в эоцене. Можно предположить, что речная система Палео-Пенжины уже существовала в эоцене. Наличие сиалических источников в эоцене позволяет предположить возможность обнаружения качественных коллекторов в эоценовых отложениях Западно-Камчатского бассейна и севера Охотского моря.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

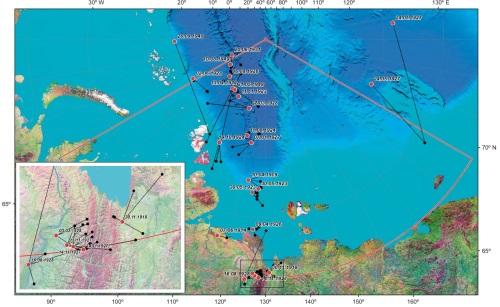

Параметры землетрясений, зарегистрированных в Арктическом регионе в первой половине ХХ в. и рассчитанных исследователями того времени, до сих пор сохраняются в современных каталогах сейсмических событий. Однако большинство этих параметров было определено преимущественно на основе бюллетеней лишь части сейсмических станций, функционировавших в тот период, с применением устаревших по современным меркам скоростных моделей и алгоритмов локализации, что существенно снижает их точность и достоверность.

В настоящей статье на основе анализа различных источников составлен сводный каталог всех землетрясений, зарегистрированных в 1900–1950 гг. в пределах региона, ограниченного координатами 70.0–90.0° с.ш. и 70.0° в.д. – 170.0° з.д. На основе наиболее полного набора инструментальных данных, с использованием современной скоростной модели и алгоритма локации, адаптированного для работы с записями раннеинструментальных землетрясений, был сформирован уточненный и унифицированный каталог землетрясений восточного сектора Российской Арктики за первую половину ХХ в. Кроме того, был подготовлен дополнительный каталог событий, которые в ряде источников приписывались исследуемому региону, но после пересчета координат эпицентров оказались за пределами рассматриваемой территории. В совокупности в пределах района исследования было зарегистрировано 19 землетрясений с магнитудой Mw от 5.2 до 6.9, главным образом связанных с хребтом Гаккеля и его продолжением на шельфе моря Лаптевых, а также с континентальной частью Северной Якутии. Полученные результаты могут быть использованы для уточнения параметров сейсмического режима, построения геодинамических моделей и анализа напряженно-деформированного состояния земной коры. Кроме того, они имеют прикладное значение при решении задач обеспечения безопасности функционирования промышленных объектов и инфраструктуры в процессе освоения крупных месторождений восточного сектора Российской Арктики.

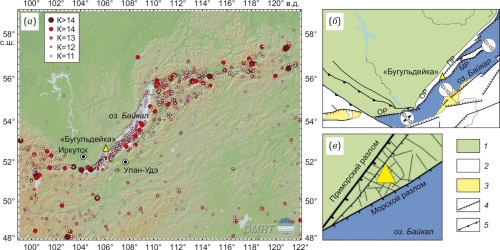

В работе исследовался спектральный состав микросейсмического шума (МСШ) за несколько часов перед слабыми и умеренными сейсмическими событиями в Байкальской рифтовой системе по данным мониторинга. Рассматривались 40 землетрясений с энергетическим классом К=9.5–14.5 на эпицентральных расстояниях от 10 до 120 км от пункта мониторинга. Обнаружено статистически значимое изменение спектрального состава МСШ, по сравнению с фоновыми значениями. При этом в диапазоне 0.5–2.5 Гц наблюдалось повышение спектральной плотности мощности, а на более высоких частотах, приблизительно от 4 Гц до 16 Гц, – ее понижение. Методами машинного обучения была построена модель бинарной классификации записей МСШ, позволяющая по его спектральному составу обнаруживать краткосрочные предвестники землетрясений в период их подготовки. Исследования проводились на базе цифровой платформы (https://izk.sscc.ru). Сейсмические данные поступают на цифровую платформу с полигонов комплексного мониторинга опасных геологических процессов Института земной коры СО РАН, г. Иркутск.

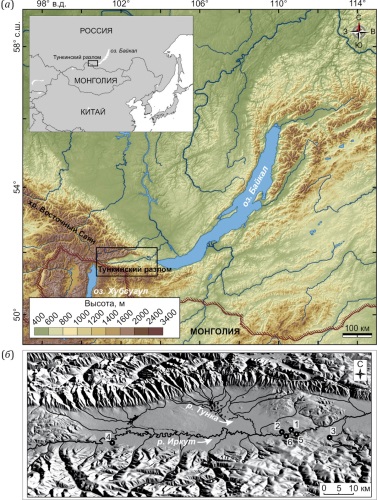

Осадконакопление во впадинах Тункинской рифтовой долины реализуется в условиях высокой энергии рельефообразующих процессов и литодинамических потоков. Здесь расположен целый ряд палеолитических стоянок, однако количество археологических находок на разных участках рифта резко различается. Целью данного исследования являлась реконструкция особенностей экзогеодинамики и обстановок осадконакопления в Тункинской долине для объяснения причин различной сохранности и пространственного распределения археологического материала верхнепалеолитических стоянок и оценки перспективности участков для обнаружения культуросодержащих горизонтов in situ. С помощью петромагнитного и гранулометрического анализа (923 образцов) были изучены шесть близких по возрасту разрезов, различающихся геологическим строением, мощностью и геоморфологическим положением. Возраст всех разрезов охарактеризован 14C и TL датировками. Интеграция петромагнитных и гранулометрических данных позволяет реконструировать различные условия осадконакопления в исследованных разрезах Тункинской впадины и оценить их перспективность для поиска палеолитических местонахождений.

Разрезы Белый Яр I и Белый Яр II характеризуются высокой скоростью осадконакопления и большим объемом поступления рыхлого осадочного материала в результате катастрофических паводков и других процессов. В разрезе Шимки (где археологические находки пока не обнаружены) также реконструируется высокая скорость осадконакопления, но присутствие в разрезе горизонтов ископаемых почв позволяет считать его перспективным в археологическом отношении. Стоянка Туяна, занимающая наиболее высокое положение относительно днища долины, содержит многочисленные археологические находки. Это объясняется ограниченным поступлением осадочного материала, наличием хорошо развитых погребенных почв и отсутствием признаков влияния катастрофических паводков. Стоянка Зактуй, расположенная гипсометрически ниже, чем стоянка Туяна, характеризуется менее подходящими условиями для сохранения культуросодержащих горизонтов. Промежуточное положение занимает разрез Славин Яр.

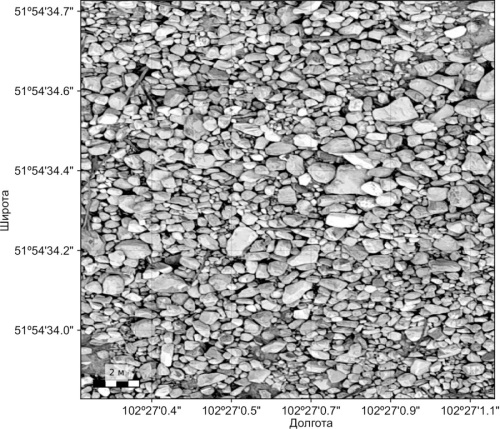

Работа посвящена автоматизации оценки размерной структуры крупнообломочного материала на ортофотопланах, полученных с беспилотных летательных аппаратов. На материале десяти селевых бассейнов Прибайкалья использованы ортомозаики с наземным пространственным разрешением

(GSD) ~2–4 см; аннотированная выборка подготовлена в SedimentAlyzer. Алгоритм объединяет определение объектов методами компьютерного зрения и последующую классификацию и оценку диаметра Ферре сверточными нейронными сетями (CNN; архитектура: остаточная сверточная сеть (ResNet) и плотносвязанная сверточная сеть (DenseNet), перенос обучения). Вывод выполняется по перекрывающимся ячейкам; предопределения объединяются (NMS/WBF), вероятности калибруются, применяются фильтры по форме. Реализация интегрирована в SedimentAlyzer. Программа зарегистрирована (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025616929). На удержанных участках достигнута F1-мера = 0.84±0.03; средняя абсолютная ошибка по Ферре = 4.8 см; RMSE=7.9 см; корреляция с полевыми измерениями R=0.89; совпадение размерных классов по ГОСТ – 82 % в среднем по бассейнам. В сравнении с ручным дешифрированием трудозатраты сокращаются в 6–8 раз. Типичные закономерности включают доминирование гальки 10–100 мм (≈30–40 %) и переменную долю валунов >200 мм (1–13 % с максимумами в малых притоках); в транзитных зонах доля очень крупных обломков выше, чем в аккумуляционных. Подход обеспечивает воспроизводимое картирование фракций и пригоден для регулярного мониторинга селевых конусов и поддержки инженерных решений.