Перейти к:

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА СЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЕ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0854

EDN: wkekwd

Аннотация

В работе исследовался спектральный состав микросейсмического шума (МСШ) за несколько часов перед слабыми и умеренными сейсмическими событиями в Байкальской рифтовой системе по данным мониторинга. Рассматривались 40 землетрясений с энергетическим классом К=9.5–14.5 на эпицентральных расстояниях от 10 до 120 км от пункта мониторинга. Обнаружено статистически значимое изменение спектрального состава МСШ, по сравнению с фоновыми значениями. При этом в диапазоне 0.5–2.5 Гц наблюдалось повышение спектральной плотности мощности, а на более высоких частотах, приблизительно от 4 Гц до 16 Гц, – ее понижение. Методами машинного обучения была построена модель бинарной классификации записей МСШ, позволяющая по его спектральному составу обнаруживать краткосрочные предвестники землетрясений в период их подготовки. Исследования проводились на базе цифровой платформы (https://izk.sscc.ru). Сейсмические данные поступают на цифровую платформу с полигонов комплексного мониторинга опасных геологических процессов Института земной коры СО РАН, г. Иркутск.

Ключевые слова

Для цитирования:

Григорюк А.П., Брагинская Л.П., Ковалевский В.В., Добрынина А.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА СЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЕ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0854. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0854. EDN: wkekwd

For citation:

Grigoryuk A.P., Braginskaya L.P., Kovalevsky V.V., Dobrynina A.A. MACHINE LEARNING METHODS TO SOLVE THE PROBLEM OF DETECTING EARTHQUAKE PRECURSORS BASED ON SEISMIC NOISE MONITORING DATA FOR THE BAIKAL RIFT SYSTEM. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0854. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0854. EDN: wkekwd

1. ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в геофизических исследованиях наблюдается резкий рост неструктурированных массивов данных большого объема в результате существенного повышения плотности размещения и качества приборов. Вследствие этого появилась необходимость поиска эффективных способов обработки и анализа большого объема применительно к задачам геофизики. Быстрый прогресс в алгоритмах машинного обучения (МО) привлекает все большее внимание геофизического сообщества [Kong et al., 2019]. МО находит широкое распространение в сейсмических исследованиях, в частности в микросейсмическом мониторинге [Anikiev et al., 2023], в связи с возможностью обработки больших объемов данных в реальном времени. В нескольких обзорных статьях [Kong et al., 2019; Ridzwan, Yusoff, 2023; Mignan, Broccardo, 2020; Kubo et al., 2024] обобщаются приложения МО для выявления различных параметров микросейсмического режима и обнаружения скрытых закономерностей и признаков, связанных с подготовкой землетрясений.

Землетрясения являются одними из самых разрушительных стихийных бедствий, вызывающими значительные социальные и экономические потери, в связи с чем поиск решения задачи среднесрочного и краткосрочного прогноза является одной из наиболее актуальных практических целей современной сейсмологии. Несмотря на совершенствование измерительной сейсмологической аппаратуры и развитие технологий, точное прогнозирование сильных разрушительных землетрясений все еще невозможно. В ряде научных работ последних лет [Bletery, Nocquet, 2023; Seminsky et al., 2021, 2022; Bornyakov et al., 2023; и др.] приводятся примеры аномальных изменений геофизических параметров различной физической природы, которые могут выступать в качестве эффективных индикаторов краткосрочных предвестников землетрясений в пределах локального участка литосферы сейсмоактивной зоны.

Большинство коровых землетрясений, как правило, связаны с подвижками по уже существующим разломам или их разрастанием (удлинением), при этом каждой подвижке предшествует процесс подготовки – накопления напряжений в среде. В зависимости от действующего поля напряжений, этот процесс по-разному может отражаться в различных геофизических полях: при консолидации среды будет наблюдаться рост деформаций горных пород, снижение объемной активности радона, снижение амплитуд колебаний микросейсмических шумов и пр. и наоборот, поэтому при поиске предвестников землетрясений на первый план выходит задача выбора прогнозного параметра, отражающего реальные геофизические процессы в среде. В этом отношении изучение фоновых микросейсмических шумов (МСШ) является одним из приоритетных направлений, так как они регистрируются в широком диапазоне частот и отражают весь спектр деформационных процессов в земной коре на различных энергетических уровнях – от движений тектонических плит и связанных с ними катастрофических землетрясений до лунно-солнечных приливных деформаций и микроземлетрясений.

В последние десятилетия с переходом на цифровую сейсмическую регистрацию активно развиваются методы анализа компонент волнового поля микросейсм, направленные на получение прогностических данных [Saltykov, 2017; Sobolev, 2004, 2011; Sobolev, Ponomarev, 2003; Sobolev et al., 2008; Lyubushin, 2011]. Хорошо зарекомендовала себя методика выделения предвестников землетрясений на основе анализа приливных микросейсм [Saltykov, 2017]. Примером наиболее успешного прогноза сейсмического события по вариациям энтропии сейсмического шума (с выявлением долгосрочных предвестников) является прогноз катастрофического землетрясения Тохоку (Япония) 11 марта 2011 г. с магнитудой М=9 [Lyubushin, 2011; Sobolev et al., 2008]. В частности, при оценке текущей сейсмической опасности в Японии последние измерения среднего значения энтропии показали ее максимальный уровень с 1997 г., что свидетельствует о высоком уровне сейсмической опасности согласно методу А.А. Любушина (персональное сообщение, сайт https://alexeylyubushin.narod.ru).

В Байкальской рифтовой системе (БРС) изучение вариаций микросейсмических колебаний и их возможной связи с процессами подготовки и реализации землетрясений также проводится в течение многих лет. Например, зафиксировано значимое уменьшение уровня микросейсмического шума на расстоянии 25 км за 1 ч перед Куморским землетрясением 16.09.2003 г. (энергетический класс К=14.3, моментная магнитуда Мw=5.6) с минимумом на частоте 6.6 Гц (обзор в [Korol et al., 2022]). В работе [Korol et al., 2022] для восьми событий с К=10.1–14.3 (М=3.4–5.7) было установлено понижение уровня амплитуд сейсмического шума в частотном диапазоне от 1 до 5 Гц за время от 12 мин до 6 ч 45 мин перед толчком. Для сильных землетрясений – Култукского 27.08.2008 г. (К=15.9, M=6.3) и Кударинского 09.12.2020 г. (К=14.6, Mw=5.6) – наблюдалась противоположная картина – увеличение уровня микросейсмического шума в области низких частот: в первом случае за 2 ч до главного толчка на частотах 0.5–1.4 Гц, во втором – за 10 дней на частотах 0.01–1 Гц [Dobrynina et al., 2023].

Целью настоящей работы было развитие методики обнаружения признаков подготовки близких умеренных и сильных землетрясений с применением МО по данным мониторинга микросейсмического шума на примере БРС.

2. ИССЛЕДУЕМЫЙ РЕГИОН

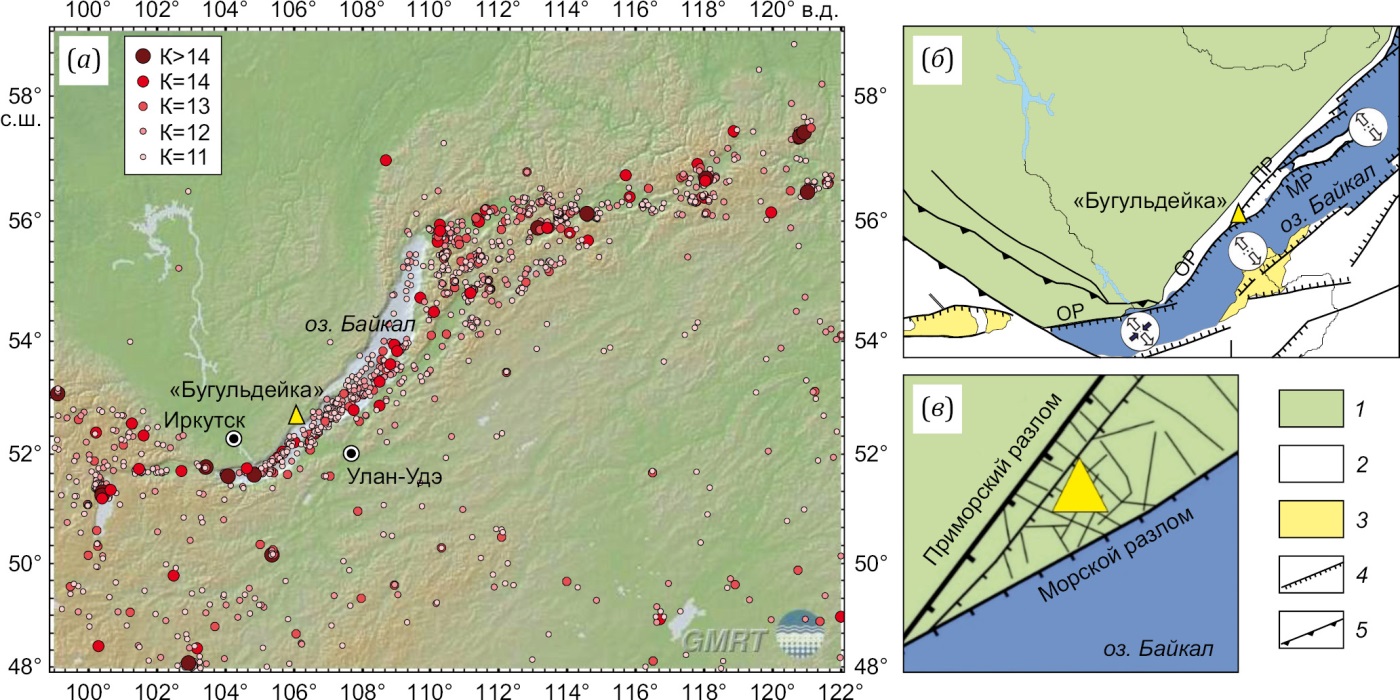

Байкальская рифтовая система расположена в Северной Евразии и является одним из наиболее сейсмически опасных регионов Российской Федерации (рис. 1, а). Она состоит из ряда кайнозойских рифтовых впадин, разделенных горными хребтами и междувпадинными перемычками (рис. 1, б). Впадины ограничиваются крупными рифтоконтролирующими разломами преимущественно сбросового кинематического типа [Logatchev, Florensov, 1978] (рис. 1, б). В тектоническом смысле БРС приурочена к границе двух литосферных плит – стабильной Североевразийской и мобильной Амурской, относительная скорость движения между которыми по данным GPS-геодезии оценивается в 3.4±0.7 мм/год [San'kov et al., 1999]. Основная масса землетрясений БРС сосредоточена в достаточно узкой полосе, протягивающейся вдоль оси рифтовых впадин. Сибирская платформа практически асейсмична, Забайкальский блок характеризуется рассеянной умеренной сейсмичностью (рис. 1, а). В год в пределах БРС регистрируется до 10 тыс. землетрясений, большинство из которых относятся к слабым и умеренным событиям. Последние сильные землетрясения произошли в 2020–2021 гг. и локализовались на юго-западном фланге рифтовой системы (Быстринское землетрясение 21.09.2020 г., Mw=5.6 [Seminsky et al., 2021], Хубсугульское землетрясение 11.01.2021 г., M=6.7 [Emanov et al., 2023]) и Кударинское землетрясение 09.12.2020 г. в Южнобайкальской впадине Mw=5.6 [Dobrynina et al., 2022]).

Рис. 1. Исследуемый регион.

(а) – сейсмичность БРС с энергетическим классом К≥11 за период с 1960 по 2024 г.; (б) – схема неотектонических структур центральной части БРС; (в) – положение пункта комплексного мониторинга опасных геологических процессов «Бугульдейка». Пункт «Бугульдейка» показан желтым треугольником. Буквами обозначены основные рифтоконтролирующие разломы: ОР – Обручевский, ПР – Приморский, МР – Морской. Кружками со стрелками внутри показана ориентация осей сжатия и растяжения по механизмам очагов землетрясений. 1 – Сибирская платформа; 2 – Саяно-Байкальская подвижная область; 3 – осадки рифтовых впадин; 4–5 – разломы: 4 – сбросы, 5 – взбросы.

Fig. 1. The region under study.

(a) – seismicity of the BRS with energy class K≥11 for the period from 1960 to 2024; (б) – scheme of neotectonic structures in the central part of the BRS; (в) – integrated monitoring of hazardous geological processes at the Buguldeyka site. The Buguldeyka site is shown by a yellow triangle. The letters indicate the names of the main rift-controlling faults: OР – Obruchevsky, ПР – Primorsky, МР – Morskoy; arrows in circle icons show the orientation of the compression and extension axes according to the earthquake focal mechanisms. 1 – Siberian Platform; 2 – Sayan-Baikal mobile region; 3 – sediments of the rift basins; 4–5 – faults: 4 – normal faults, 5 – reverse faults.

3. МЕТОДИКА И ДАННЫЕ

В основе используемой в настоящей работе методики поиска краткосрочных предвестников землетрясений лежит оценка вариаций спектральной плотности мощности (СПМ) микросейсмических шумов в ближней к очагу зоне до и после землетрясения. Этот подход основан на гипотезе о том, что существует значимый скачок в напряжениях и деформациях земной коры перед землетрясением. Многочисленные исследования последних лет подтверждают возможность этого явления [Bletery, Nocquet, 2023; Bornyakov et al., 2023; Dobrynina et al., 2023; Korol et al., 2022; и мн. др.].

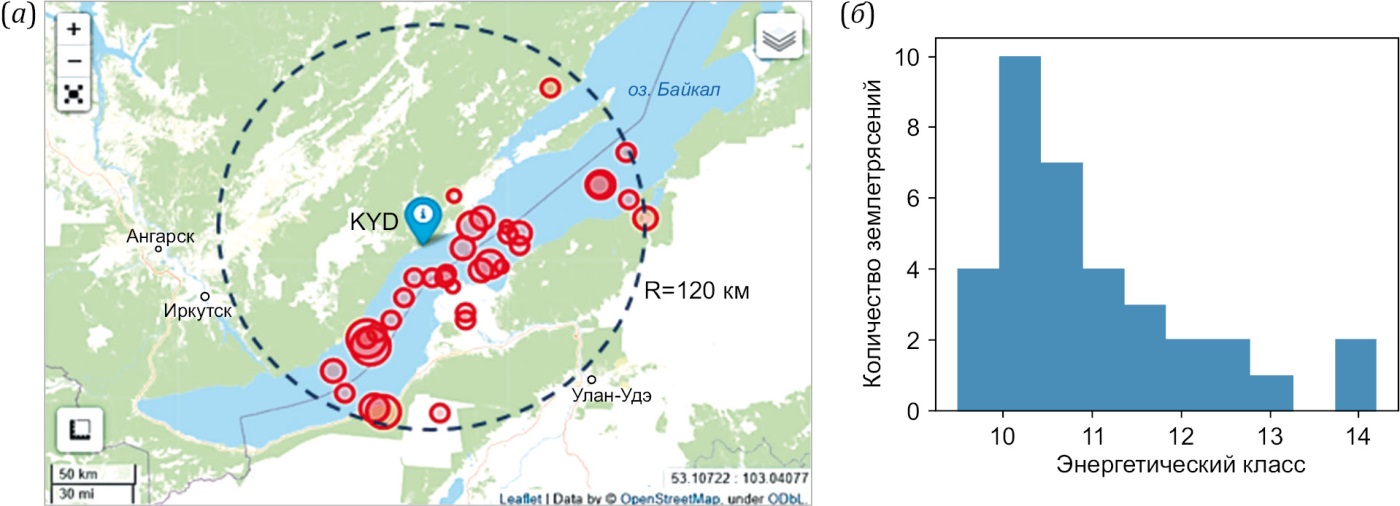

В самой Байкальской впадине наиболее сейсмически активной является ее южная часть (рис. 2, а), на прилегающих к ней территориях Южного Прибайкалья и Забайкалья (Иркутская область, Республика Бурятия) находятся крупные города, населенные пункты, а также опасные производства, линейные сооружения, плотина ГЭС (г. Иркутск), автомагистрали и линии Восточно-Сибирской железной дороги. В 2020 г. на западном побережье оз. Байкал в местечке Куяда был открыт пункт комплексного мониторинга опасных геологических процессов Института земной коры СО РАН «Бугульдейка», оснащенный современным геофизическим оборудованием, в том числе широкополосной сейсмической станцией (см. рис. 1, в). Пункт мониторинга расположен вблизи зоны влияния крупнейших разломов центральной части рифта – Приморского и Морского (см. рис. 1, в). Сейсмическая станция «Куяда» (региональный код KYD) оснащена трехкомпонентным широкополосным сейсмометром Trillium Compact Posthole 120 c и цифровым регистратором Centaur, фирма Nanometrics. Станция работает в непрерывном режиме, интервал дискретизации – 100 отсчетов в секунду, рабочая полоса частот от 0.0083(3) до 108 Гц. Регистрируются три компоненты вектора скорости сейсмических колебаний: север – юг, восток – запад и вертикальная.

Рис. 2. Исследуемые землетрясения.

(а) – эпицентры; (б) – распределение по энергетическим классам. Кружками разного размера показаны события разного энергетического класса.

Fig. 2. Earthquakes under study.

(a) – epicenters; (б) – distribution of earthquakes by energy classes. The circles of different sizes show the events of different energy classes.

Параметры аппаратуры позволяют не только регистрировать локальные, региональные и удаленные землетрясения, но и фиксировать и анализировать вариации микросейсмического поля. По этим причинам район Южнобайкальской впадины был выбран в качестве тестового.

Для анализа были выбраны 40 землетрясений различного энергетического диапазона (K=9.5–14.9, М=3.1–5.9), зарегистрированных широкополосной сейсмической станцией KYD на эпицентральных расстояниях от 10 до 120 км (рис. 2). Указанные землетрясения в основном локализованы в зоне влияния Обручевского, Морского и Приморского разломов (кинематический тип – сброс), ограничивающих Южнобайкальскую впадину с запада, небольшая часть землетрясений сосредоточена в пределах восточного борта впадины (см. рис. 1, а). Выбранная область характеризуется как область чистого растяжения (pure extension zone): ось напряжений сжатия близвертикальна, оси напряжений растяжения ориентированы вкрест основным рифтовым структурам [Radziminovich et al., 2019] (см. рис. 1, б). Радиус 120 км охватывает сейсмические события, происходящие в зонах влияния этих разломов, предоставляя полный набор данных для анализа закономерностей и поиска предвестников будущих землетрясений, которые могут повлиять на регион. Тестовые испытания модели МО с разными наборами данных показали, что радиус 120 км обеспечивает оптимальный баланс, гарантируя достаточность данных без ущерба для релевантности и точности модели, в то время как выбор большего радиуса может внести дополнительные помехи, включив данные из областей с различными сейсмическими характеристиками, что потенциально снизит точность прогнозирования наших моделей.

Для оценки СПМ использовался метод периодограмм Уэлча на 10-минутных участках записи микросейсмического шума. Параметры периодограмм: длительность сегментов 10 секунд с перекрытием 50 %, значения СПМ медианные. Это позволило получить оценки СПМ с шагом 0.1 Гц.

Чтобы обеспечить хорошее качество модели, необходимо эффективно сегментировать исторические данные мониторинга на периоды сейсмической активности и сейсмической неактивности. Согласно ранее полученным результатам [Korol et al., 2022; Dobrynina et al., 2023] можно сделать вывод, что для одиночных землетрясений, не предваряемых и не сопровождающихся форшоковыми и афтершоковыми событиями, время проявления значимых изменений в микросейсмических шумах не превышает нескольких часов до и после толчка. На этой основе в работе анализировались записи МСШ в указанный период времени перед землетрясениями. Количество образцов, временной интервал между ними и частотный диапазон подбирались экспериментально по наибольшей точности модели МО, для обучения которой эти данные использовались. Полученные оценки СПМ сравнивались с оценками, полученными в спокойные периоды – не менее чем через 12 часов после землетрясения. Для анализа использовался вертикальный канал сейсмометра, так как на нем менее проявлены техногенные, ветровые, озерные и другие помехи.

Выбранный временной диапазон составляет 2020–2024 гг., т.е. покрывает весь период цифровой широкополосной регистрации и обеспечивает достаточно большой набор данных (40 событий) для охвата широкого спектра сейсмической активности – от незначительных толчков до значительных землетрясений. Этот временной интервал включает разнообразный набор сейсмических событий, включая форшоки и афтершоки сильных землетрясений, что позволяет провести всесторонний анализ и разработать надежные прогностические модели. Выбранный период достаточен для установления значимых закономерностей и тенденций в сейсмической активности в районе исследований.

Исследование выполнялось с помощью цифровой платформы (ЦП) (https://izk.sscc.ru) для комплексных геофизических исследований в Байкальском регионе [Braginskaya et al., 2023]. На платформу поступают данные с пунктов комплексного мониторинга опасных геологических процессов ИЗК СО РАН, в том числе данные с сейсмостанции «Куяда». В составе ЦП имеются интерактивные средства для визуализации и анализа данных в режиме онлайн. В частности, можно оценивать СПМ сейсмических записей по алгоритму Уэлча и отображать результаты в виде диаграмм. Первоначально анализ и сравнение различных участков записей МСШ выполнялись с помощью ЦП в интерактивном режиме, позже были написаны программы на языке Python для автоматического отбора и анализа данных. Построение интерактивных карт с эпицентрами землетрясений обеспечивает входящая в состав платформы ГИС.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящей работе проблема выявления предвестников землетрясений в данных сейсмического мониторинга формулируется как проблема бинарной классификации с категориями активных и неактивных участков сейсмического шума. Активным участком МСШ считается участок, непосредственно предшествующий землетрясению, неактивным – отстоящий от землетрясений не менее чем на 12 час. Нами использовались контролируемые модели обучения, т.е. обучение на размеченных образцах (активный или неактивный участок).

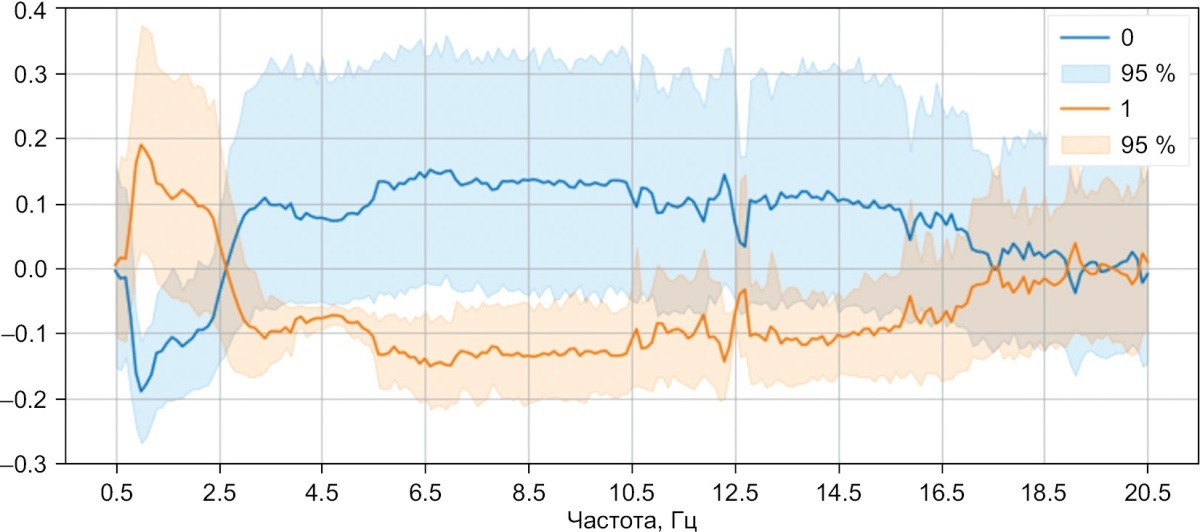

Чтобы получить представление о характеристиках и закономерностях в записях микросейсмического шума, нами был проведен разведывательный анализ данных (EDA). Согласно полученным результатам, за несколько часов перед землетрясениями наблюдается статистически значимое увеличение уровня МСШ в частотном диапазоне 0.5–2.5 Гц, в то время как на более высоких частотах – от 4 Гц до 16 Гц – картина обратная – уровень МСШ понижается. На остальных частотах уровень МСШ для активных и неактивных участков одинаковый. Это коррелирует с данными, полученными в работах [Korol et al., 2022; Dobrynina et al., 2023]. На рис. 3 представлены усредненные нормализованные спектры МСШ перед землетрясениями относительно спокойного фона.

Рис. 3. Зависимости усредненных нормализованных значений СПМ микросейсм от частоты. Обозначения: «0» (синий цвет) – неактивные (фоновые) периоды времени, «1» (красный цвет) – активные (перед землетрясениями) периоды времени.

Fig. 3. Dependences of averaged normalized values of microseismic PSD on frequency. Designations: "0" (blue) – inactive (background) time periods, "1" (red) – active (before earthquakes) time periods.

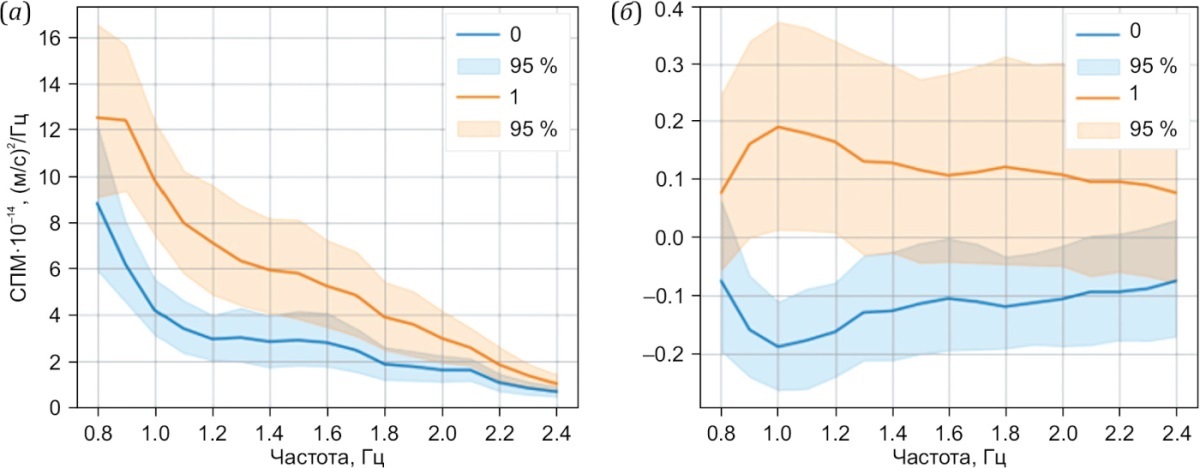

Для каждого землетрясения строились спектры МСШ для пяти активных образцов (за 250, 200, 150, 100 и 50 мин до события) и пяти фоновых. Таким образом, результирующие спектры получены усреднением 200 спектров активных образцов и 200 неактивных. Нормализация осуществлялась путем вычитания среднего значения и нормирования на стандартное отклонение. На рис. 3 также показаны 95-процентные доверительные интервалы. Как можно видеть, разница СПМ между активными и фоновыми образцами МСШ наблюдается на низкочастотной части диапазона, приблизительно до 2.5 Гц, и на более высоких частотах, но с обратным знаком. Опытным путем было установлено, что наибольшая точность модели бинарной классификации достигается при использовании для ее обучения значений СПМ из диапазона 0.8–2.4 Гц с шагом 0.1 Гц. Аналогично, по наилучшему качеству модели подбиралось приведенное выше количество образцов МСШ и интервал между ними для каждого события. Спектры МСШ для выбранного диапазона частот отдельно приведены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимости усредненных значений СПМ от частоты. (а) – исходные зависимости, (б) – нормализованные зависимости, цветовые обозначения как на рис. 3.

Fig. 4. Dependences of averaged values of PSD on frequency. (a) – initial dependencies, (б) – normalized dependencies, color designations are like those in Fig. 3.

Наблюдаемое увеличение МСШ перед землетрясениями может быть объяснено в аспекте тектонофизической модели очага тектонического землетрясения [Bornyakov et al., 2024]. Положения модели, включая формирование предвестников, основаны на выявлении общих закономерностей структурно-динамического развития процессов формирования зон разломов в результате физического моделирования. В качестве такого предвестника выступает процесс деформационной самоорганизации активных сегментов в очаге готовящегося землетрясения. В работе [Bornyakov et al., 2024] показано, что этот процесс поддается превентивной диагностике по данным деформационного и микросейсмического мониторинга и проявляется в виде низкочастотных автоволновых колебаний непосредственно перед сейсмическим событием во временном интервале от первых дней до первых часов.

На основе тектонофизической модели очага [Bornyakov et al., 2024] и результатов исследования вариаций МСШ, полученных в работах [Korol et al., 2022; Dobrynina et al., 2023], наблюдаемые изменения спектрального состава МСШ перед близкими землетрясениями могут быть интерпретированы как отражение процесса подготовки землетрясения и связанного с ним изменения свойств среды. Консолидация (сжатие) среды перед толчком приводит к закрытию мелких трещин в области, окружающей очаг готовящегося землетрясения, и, как следствие, уменьшению уровня МСШ на высоких частотах – от 4 до 16 Гц, в то время как непосредственно в очаге перед толчком постепенно начинается самоорганизация активных сегментов, проявляющаяся в виде медленных, сходных с крипом, движений, генерирующих низкочастотные колебания, выражающиеся в виде усиления низкочастотной части спектра в диапазоне 0.5–2.5 Гц. Оба этих явления могут классифицироваться как краткосрочный предвестник близкого умеренного или сильного землетрясения.

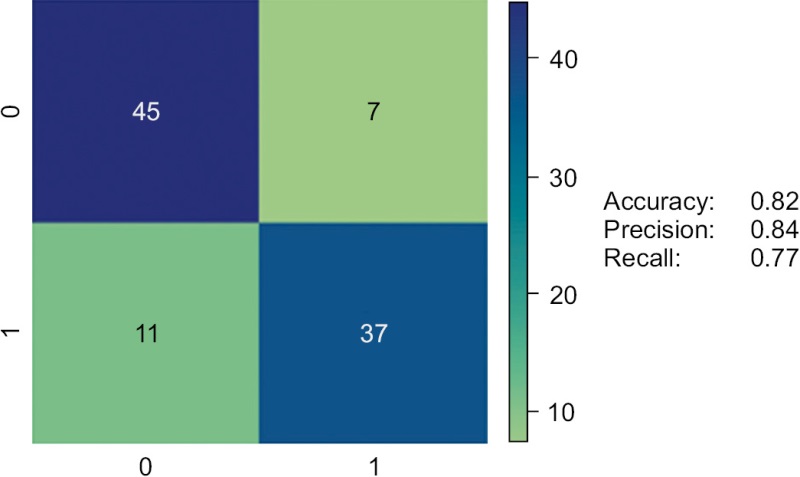

Для автоматического распознавания, относится запись микросейсмического шума к неактивному или активному периоду, методом машинного обучения была построена модель бинарной классификации. В качестве независимых переменных (признаков) для обучения и тестирования моделей использовались значения СПМ в диапазоне 0.8–2.4 Гц с шагом 0.1 Гц, всего 17 значений. 400 образцов СПМ микросейсмического шума для обучения и тестирования делились в отношении 3:1. Обучение проводилось на моделях KNN, Gradient Busting и Random Forest из библиотеки Sklearn (https://scikit-learn.ru). Методом кросс-валидации установлено, что наилучшие результаты показала модель Random Forest («Случайный лес»). Матрица ошибок и основные метрики для этой модели приведены на рис. 5.

Рис. 5. Матрица ошибок и основные метрики для модели «Случайный лес».

Fig. 5. Confusion matrix and main metrics for the "Random Forest" model.

Матрица ошибок отображает статистику, полученную при тестировании модели. Тестирование производилось на ста образцах МСШ, не участвовавших в обучении. В двух верхних клетках приведено количество неактивных образцов, правильно определенных – 45 и неправильно определенных – 7. В нижних клетках количество активных образцов, правильно определенных – 37 и неправильно определенных – 11. Метрика accuracy равна доле правильно классифицированных образцов, precision можно интерпретировать как долю образцов, названных моделью активными и при этом действительно являющихся активными, а recall показывает, какую долю активных образцов из всех активных образцов нашла модель.

Полученные результаты показывают, что классификатор работает, но его качество нельзя считать достаточно высоким. В дальнейшем планируется увеличить количество исследуемых землетрясений, с тем чтобы выяснить зависимость вариаций спектрального состава микросейсмического шума от сезонности, эпицентрального расстояния и энергии землетрясений. Эти данные позволят повысить качество моделей для классификации образцов МСШ.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непрерывный мониторинг и выявление закономерностей вариаций микросейсмического шума имеют очень важное значение для обоснования фундаментальных основ прогноза и поиска предвестников землетрясений. Сложность анализа и интерпретации МСШ вызвана наложением множества случайных процессов, таких как антропогенная деятельность, ветровая и приливно-приборная нагрузка, волны от далеких землетрясений и пр. Недавний всплеск исследований и приложений МО показывает, что это мощный инструмент для извлечения ценной информации из сложных наборов данных. В работе мы представили пример применения методов МО для обнаружения кратковременных предвестников землетрясений по данным микросейсмического мониторинга БРС.

В результате проведенных исследований получила развитие методика обнаружения признаков подготовки землетрясений на примере близких умеренных и сильных сейсмических событий по данным о вариациях спектрального состава МСШ. На примере 40 землетрясений в БРС с энергетическим классом К=9.5–14.5 на эпицентральных расстояниях от 10 до 120 км выявлены предвестники за несколько часов перед толчком. На основе полученных данных методом машинного обучения создана модель для бинарной классификации записей МСШ на активные и фоновые. Зафиксированные изменения спектрального состава МСШ могут классифицироваться как краткосрочный предвестник, связанный с консолидацией (сжатием) среды и с деформационной самоорганизацией активных сегментов в очаге готовящегося землетрясения за 3–4 ч до толчка.

6. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность анонимным рецензентам за замечания, позволившие улучшить качество статьи.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Anikiev D., Birnie C., bin Waheed U., Alkhalifah T., Gu Ch., Verschuur D.J., Eisner L., 2023. Machine Learning in Microseismic Monitoring. Earth-Science Reviews 239, 104371. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2023.104371.

2. Bletery Q., Nocquet J.-M., 2023. The Precursory Phase of Large Earthquakes. Science 381, 297−301. https://doi.org/10.1126/science.adg2565.

3. Борняков С.А., Добрынина А.А., Пантелеев И.А., Саньков В.А., Салко Д.В., Встовский Г.В., Мирошниченко А.И., Шагун А.Н., Синцов А.Е., Каримова А.А. Тектонофизическая модель очага тектонического землетрясения // Геосистемы переходных зон. 2024. Т. 8. № 4. С. 313–327. https://doi.org/10.30730/gtrz.2024.8.4.313-327.

4. Bornyakov S.A., Dobrynina A.A., Shagun A.N., Sankov V.A., Salko D.V., Miroshnichenko A.I., Vstovsky G.V., Sintsov A.E., 2023. On Similarities Between Deformation Processes Preceding Ice Shocks and Tectonic Earthquakes. Doklady Earth Sciences 508 (2), 91–96. https://doi.org/10.1134/S1028334X22602097.

5. Braginskaya L.P., Grigoryuk A.P., Kovalevsky V.V., Dobrynina A.A., 2023. Digital Platform for Integrated Geophysical Investigations in the Baikal Region. Seismic Instruments 59 (1–3), 54–62. https://doi.org/10.3103/S0747923924700063.

6. Добрынина А.А., Перевалова Н.П., Саньков В.А., Едемский И.К., Лухнев А.В. Анализ сейсмических и ионосферных эффектов Кударинского землетрясения 9 декабря 2020 г. // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 2. 0622. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2s-0622.

7. Dobrynina A.A., Sankov V.A., Bornyakov S.A., Korol S.A., Sankov A.V., 2023. Anomalous Seismic Noises from the December 9, 2020 MW=5.6 KUDARA Earthquake in the Baikal Basin. Doklady Earth Sciences 508 (1), 23–29. https://doi.org/10.1134/S1028334X22601912.

8. Еманов А.Ф., Еманов А.А., Чечельницкий В.В., Шевкунова Е.В., Фатеев А.В., Кобелева Е.А., Подкорытова В.Г., Фролов М.В., Ешкунова И.Ф. Хубсугульское землетрясение 11.01.2021 г. с M=6.7 и его афтершоки // Землетрясения России в 2021 году. Обнинск: ФИЦ ЕГС РАН. 2023. С. 123–132.

9. Kong Q., Trugman D.T., Ross Z.E., Bianco M.J., Meade B.J., Gerstoft P., 2019. Machine Learning in Seismology: Turning Data Into Insights. Seismological Research Letters 90 (1), 3–14. https://doi.org/10.1785/0220180259.

10. Король С.А., Саньков А.В., Добрынина А.А., Саньков В.А. Вариации уровня микросейсм перед землетрясениями в Байкальской рифтовой системе // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 2. 0632]. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2s-0632.

11. Kubo H., Naoi M., Kano M., 2024. Recent Advances in Earthquake Seismology Using Machine Learning. Earth, Planets and Space 76 (1), 36. https://doi.org/10.1186/s40623-024-01982-0.

12. Logatchev N.A., Florensov N.A., 1978. The Baikal System of Rift Valleys. Tectonophysics 45 (1), 1–13, https://doi.org/10.1016/0040-1951(78)90218-4.

13. Lyubushin A.A., 2011. Seismic Catastrophe in Japan March 11, 2011: Long-Term Prediction on the Basis of Low-Frequency Microseisms. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics Geophysical Processes and Biosphere 47 (8), 904–921. https://doi.org/10.1134/S0001433811080056.

14. Mignan A., Broccardo M., 2020. Neural Network Applications in Earthquake Prediction (1994–2019): Meta-Analytic and Statistical Insights on Their Limitations. Seismological Research Letters 91 (4), 2330–2342. https://doi.org/10.1785/0220200021.

15. Radziminovich N.A., Miroshnichenko A.I., Zuev F.L., 2019. Magnitude of Completeness, b-Value, and Spatial Correlation Dimension of Earthquakes in the South Baikal Basin, Baikal Rift System. Tectonophysics 759, 44–57, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2019.04.002.

16. Ridzwan N.S.M., Yusoff S.H.M., 2023. Machine Learning for Earthquake Prediction: A Review (2017–2021). Earth Science Informatics 16 (2), 1133–1149. https://doi.org/10.1007/s12145-023-00991-z.

17. Saltykov V.A., 2017. On the Possibility of Using the Tidal Modulation of Seismic Waves for Forecasting Earthquakes. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 53 (2), 250–261. https://doi.org/10.1134/S1069351317010128.

18. San’kov V.A., Levi K.G., Calais E., Déverchère J., Lesne O., Lukhnev A.V., Miroshnichenko A.I., Buddo V.Yu., Zalutskii V.T., Bashkuev Yu.B., 1999. Historic and Holocene Horizontal Movements Measured at the Baikal Geodynamic Test Ground. Russian Geology and Geophysics 40 (3), 414–421.

19. Seminsky K.Zh., Bornyakov S.A., Dobrynina A.A., Radziminovich N.A., Rasskazov S.V., San’kov V.A., Mialle P., Bobrov A.A. et al., 2021. The Bystrinskoe Earthquake in the Southern Baikal Region (21 September 2020, Mw=5.4): Main Parameters, Precursors, and Accompanying Effects. Russian Geology and Geophysics 62 (5), 589–603. https://doi.org/10.2113/RGG20204296.

20. Семинский К.Ж., Добрынина А.А., Борняков С.А., Саньков В.А., Поспеев А.В., Рассказов С.В., Перевалова Н.П., Семинский И.К. и др. Комплексный мониторинг опасных геологических процессов в Прибайкалье: организация пилотной сети и первые результаты // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 5. 0677. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-5-0677.

21. Sobolev G.A., 2004. Microseismic Variations Prior to a Strong Earthquake. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 40 (6), 455–464.

22. Соболев Г.А. Концепция предсказуемости землетрясений на основе динамики сейсмичности при триггерном воздействии. М.: ИФЗ РАН, 2011. 56 с.

23. Sobolev G.A., Lyubushin A.A., Zakrzhevskaya N.A., 2008. Asymmetrical Pulses, the Periodicity and Synchronization of Low Frequency Microseisms. Journal of Volcanology and Seismology 2 (2), 118–134. https://doi.org/10.1134/S074204630802005X.

24. Соболев Г.А., Пономарев А.В. Физика землетрясений и предвестники. М.: Наука, 2003. 270 с.

Об авторах

А. П. ГригорюкРоссия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 6

Л. П. Брагинская

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 6

В. В. Ковалевский

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 6

А. А. Добрынина

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128; 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 134;670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а, Республика Бурятия

Рецензия

Для цитирования:

Григорюк А.П., Брагинская Л.П., Ковалевский В.В., Добрынина А.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА СЕЙСМИЧЕСКИХ ШУМОВ В БАЙКАЛЬСКОЙ РИФТОВОЙ СИСТЕМЕ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0854. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0854. EDN: wkekwd

For citation:

Grigoryuk A.P., Braginskaya L.P., Kovalevsky V.V., Dobrynina A.A. MACHINE LEARNING METHODS TO SOLVE THE PROBLEM OF DETECTING EARTHQUAKE PRECURSORS BASED ON SEISMIC NOISE MONITORING DATA FOR THE BAIKAL RIFT SYSTEM. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0854. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0854. EDN: wkekwd

JATS XML