Перейти к:

СВЯЗЬ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ВЕЩЕСТВЕННО-ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ГРАНИТОИДОВ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ)

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0851

EDN: wjbszd

Аннотация

Приведены результаты петрофизических исследований пород гранитоидных комплексов, расположенных на п-ове Муравьева-Амурского и островах Русском и Попова. Фактической основой исследований послужила коллекция образцов из позднепермских и среднепозднеюрских гранитоидных комплексов, отобранных в полевых условиях. Сделаны определения и анализ их плотности и магнитной восприимчивости по общепринятой методологии. Установлено резкое различие разновозрастных пород по указанным физическим свойствам. Позднепермские гранитоиды седанкинского комплекса характеризуются повышенными значениями плотности и магнитной восприимчивости, а среднепозднеюрские гранитоиды островного комплекса – пониженными. Определена связь физических характеристик с минеральным составом и условиями формирования изученных гранитоидов. Сделан вывод о возможности использования физических свойств в качестве дополнительного критерия вещественно-возрастной дифференциации магматических комплексов, расположенных на других островных, подводных структурах залива Петра Великого и в береговой зоне его континентального обрамления. Результаты исследований могут быть использованы для интерпретации геофизических полей в заливе Петра Великого.

Ключевые слова

Для цитирования:

Харченко Т.А., Съедин В.Т., Валитов М.Г., Терехов Е.П. СВЯЗЬ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ВЕЩЕСТВЕННО-ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ГРАНИТОИДОВ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0851. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0851. EDN: wjbszd

For citation:

Kharchenko T.A., S’edin V.T., Valitov M.G., Terekhov E.P. THE RELATIONSHIP OF THE PETROPHYSICAL CHARACTERISTICS TO MATERIAL AND AGE-RELATED FEATURES OF GRANITOIDS IN PETER THE GREAT BAY (SEA OF JAPAN). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0851. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0851. EDN: wjbszd

1. ВВЕДЕНИЕ

Исследования проводились в районе залива Петра Великого – самого большого залива Японского моря у российских берегов, расположенному на юге Приморского края между мысом Поворотным на востоке и устьем р. Туманной на западе [Osipov, 2014]. Под воды залива погружаются разновозрастные геологические структуры нескольких геоструктурных единиц [Nazarenko, Bazhanov, 1987; Izosov, Konovalov, 2005; Kruk et al., 2018], находящиеся в зоне трансформации и интенсивной перестройки земной коры с континентальной в океаническую [Kulinich, Valitov, 2011]. Такое структурное положение залива обусловило его сложную геодинамическую позицию, являющуюся следствием периодического влияния на эту территорию активных тектономагматических процессов в течение длительного (палеозой – кайнозой) времени.

Исследование геологической истории происхождения и глубинного строения рассматриваемого залива – одного из узловых районов Японского моря – является актуальной задачей и требует комплексного подхода с привлечением как геологических методов, дающих информацию о вещественном и возрастном составе пород, так и геофизических, определяющих глубинное строение района. Информация о физических свойствах пород, слагающих исследуемый район, необходима при любом направлении исследований.

Объектами исследований выбраны гранитоиды Муравьевского горста-антиклинория [Vasilkovsky, 1978], включающего п‑ов Муравьева-Амурского, о‑ва Русский, Попова, Рейнеке и другие более мелкие острова. Указанный горст-антиклинорий разделяет залив Петра Великого на два внутренних залива – Амурский на западе и Уссурийский на востоке (рис. 1). В статье изложены результаты петрофизических исследований гранитоидов п‑ова Муравьева-Амурского, а также двух наиболее крупных островов: Русского и Попова. Эти острова находятся в непосредственной близости к п‑ову Муравьева-Амурского и наиболее хорошо изучены геологическими методами. В состав выполненных исследований вошло определение и совместный анализ плотности и магнитной восприимчивости указанных пород в сопоставлении с их минеральным составом и возрастом.

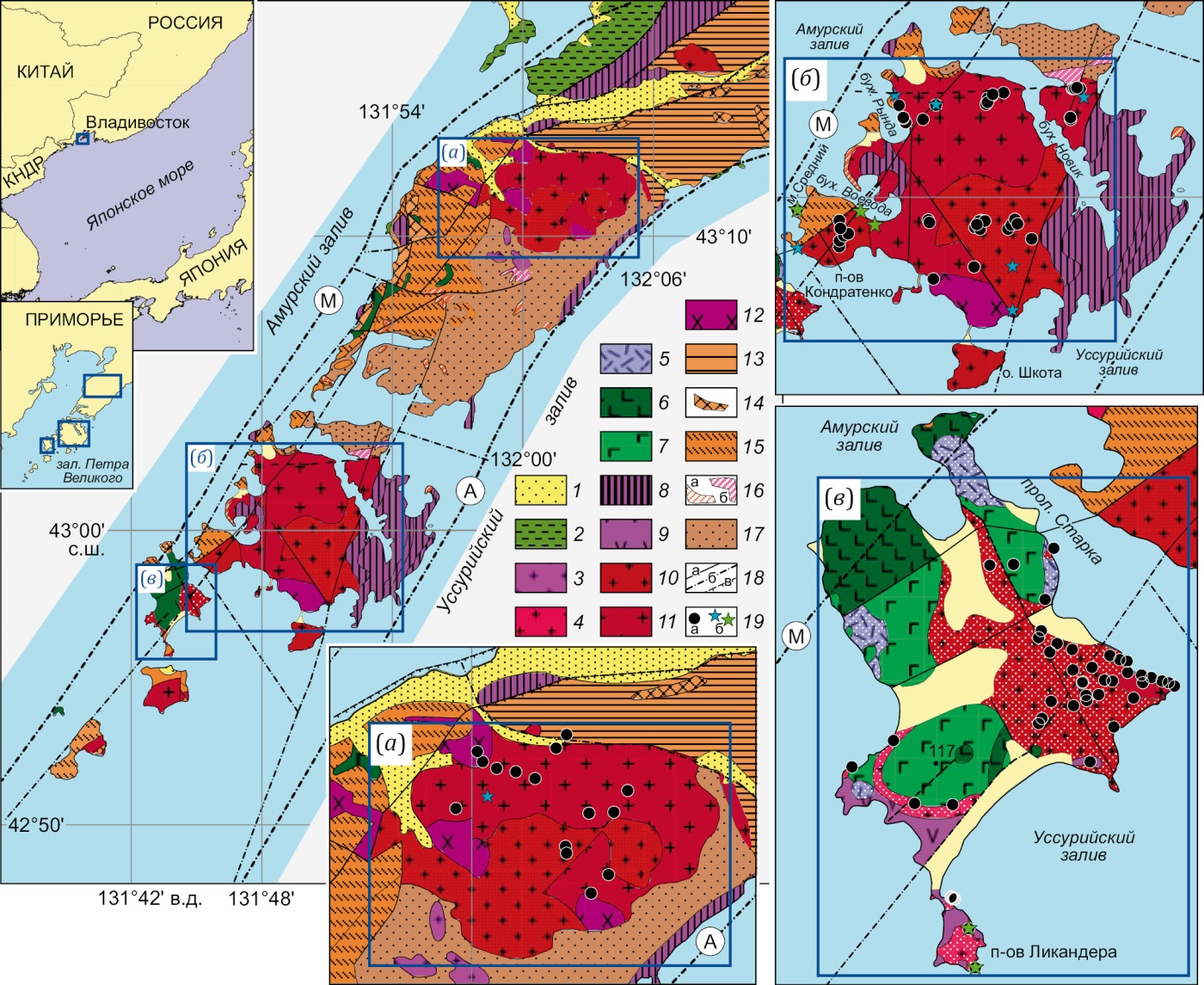

Рис. 1. Геологическая схема южной части п‑ова Муравьева-Амурского, прилегающих островов и карты-врезки расположения изученных гранитоидных интрузий с точками отбора образцов.

Составлено на основе геологической карты масштаба 1:200000 [State Geological Map…, 2004] с изменениями [S’edin et al., 2018] и упрощениями авторов. Массивы: (а) – п‑ов Муравьева-Амурского, (б) – о. Русский, (в) – о. Попова. 1 – четвертичные отложения (Q); 2 – меловые отложения (K1–2); 3 – гранит-порфиры камышового комплекса (γπK2k); 4 – гранит-порфиры островного комплекса (γπJ2–3os); 5 – кислые вулканиты берегового комплекса (λT3–J1b); 6 – лейкократовые габбро пограничного комплекса (νT1–2pg); 7 – базальты, долериты муравьевского комплекса (βT1–2m); 8 – осадочные отложения триаса (T1–2); 9 – андезитовая вулканогенно-осадочная толща (матвеевский комплекс) (αT1mt); 10–12 – седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс: 10 – лейкократовые граниты (lγ3P2s), 11 – гранодиориты, граниты (γδ2–γ2P2s), 12 – кварцевые диориты, диориты (qδ1–δ1P2s); 13 – барабашская свита (P2br); 14 – экструзии андезитов (αP2br); 15 – владивостокская свита (P2vl); 16 – экструзии риолитов (а) (λP2vl), андезитов (б) (αP2vl); 17 – поспеловская свита (P1–2ps); 18 – разрывные нарушения: а – достоверные, б – надвиги, в – надвиги, выделенные по геофизическим данным (М – Муравьевский [Kulinich, 1969], А – Артемовский); 19 – точки отбора образцов (а), точки определения возраста (б) (синяя звездочка – определения U-Pb методом [Tsutsumi et al., 2014], зеленая – K-Ar методом [Ovcharek, 1985; S’edin et al., 2018].

Fig. 1. Geological map of the southern part of the Muravyov-Amursky Peninsula and adjacent islands, and inset maps of the location of the studied granitoid intrusions with sampling points.

Modified and simplified after a 1:200000 scale geological map [State Geological Map…, 2004] with modifications [S’edin et al., 2018]. Massifs: (а) – Muravyov-Amursky Peninsula, (б) – Russky Island, (в) – Popov Island. 1 – Quaternary sediments (Q); 2 – Cretaceous sediments (K1-2); 3 – granite-porphyries of the Kamyshov complex (γπK2k); 4 – granite-porphyries of the island complex (γπJ2–3os); 5 – acid volcanics of the coastal complex (λT3–J1b); 6 – leucocratic gabbro of the boundary complex (νT1–2pg); 7 – basalts, dolerites of the Muravyev complex (βT1–2m); 8 – sedimentary deposits of the Triassic (T1–2); 9 – andesitic volcanogenic-sedimentary sequence (Matveev complex) (αT1mt); 10–12 – Sedanka granodiorite-granite complex: 10 – leucocratic granites (lγ3P2s), 11 – granodiorites, granites (γδ2–γ2P2s), 12 – quartz diorites, diorites (qδ1–δ1P2s); 13 – Barabash formation (P2br); 14 – andesite extrusions (αP2br); 15 – Vladivostok formation (P2vl); 16 – rhyolite extrusions (a) (λP2vl), andesites (б) (αP2vl); 17 – Pospelov formation (P1–2ps); 18 – faults: a – reliable, б – thrusts, в – thrusts inferred from the geophysical data (M – Muravyev [Kulinich, 1969], A – Artemovskiy); 19 sampling points (a), age determination points (б) (blue star – U-Pb age determination [Tsutsumi et al., 2014], green star – K-Ar age determination [Ovcharek, 1985; S’edin et al., 2018].

Все изученные гранитоиды ранее относились к единому позднепермскому седанкинскому гранодиорит-гранитному комплексу [Kutub-Zade et al., 2002; Izosov et al., 2013]. Первые указания на существование позднепалеозойских гранитоидных интрузий в Южном Приморье встречаются в работе [Kozlov, 1924], а первые доказательства их возраста приведены в работе [Rub, 1960]. Недавними работами на о-вах Русском и Попова был выделен и подтвержден данными радиоизотопного анализа среднепозднеюрский островной комплекс лейкогранитовых гранит-порфиров [S’edin et al., 2018] (рис. 1, а, б). Небольшие тела, дайки гранитоидов этого комплекса приурочены к зоне Муравьевского разлома [Kulinich, 1969], образующего тектоническую границу между одноименным горстом-антиклинорием и осадочным бассейном Амурского залива. Ранее лейкократовые гранит-порфиры, скорее всего, относили к третьей фазе седанкинского комплекса. И только более детальные исследования позволили разделить образования этих комплексов.

Работа выполнена с целью определения эффективности использования петрофизических характеристик для дифференциации разновозрастных гранитоидных комплексов, развитых в районе залива Петра Великого, установления зависимости физических свойств пород этих комплексов от их конкретного минерального состава.

В качестве геологической основы принята Государственная геологическая карта масштаба 1:200000, лист K-52-XII [State Geological Map…, 2004] с некоторыми изменениями и дополнениями авторов.

2. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ И АНАЛИЗА

В период с 2005 по 2023 г. авторами была собрана представительная коллекция образцов магматических пород, слагающих все вышеуказанные объекты, около 1000 шт. Из них 310 образцов гранитоидов использованы в качестве первичной основы настоящей работы. Кроме этого, сведения о физических свойствах гранитоидов были пополнены данными из «Справочника физических свойств горных пород Приморского края» [Sokarev et al., 2010], а также других опубликованных и фондовых источников [Kutub-Zade et al., 2002; Kruk et al., 2018].

Отбор образцов для петрофизических исследований осуществлялся в геологических маршрутах. Детально изучались береговые скальные обнажения и выходы коренных пород. Для определения координат точек опробования использовался GPS-приемник. Для петрофизических измерений прежде всего отбирались образцы неизмененных горных пород, которые могли бы служить эталоном различных магматических комплексов [Sukhin, 1980].

Плотность (σ, г/см³) определялась гидростатическим взвешиванием воздушно-сухих непарафинированных образцов пород на весах ВЛТЭ-2100 по общепринятой методике [Dortman, 1984]. Магнитная восприимчивость (χ, 10⁻⁶ ед. СИ) измерялась на каппаметре ИМВ-2 по стандартной методике. Контроль работы измерительной аппаратуры осуществлялся с помощью эталонов заводского изготовления.

Оценка погрешности определения указанных физических свойств проводилась по результатам повторных (контрольных) измерений, в объеме 3–5 % от общего количества изученных образцов. Все изучаемые физические свойства определялись с достаточной для петрофизических исследований точностью. Среднеквадратическая ошибка определения плотности составляет 0.008 г/см³. Средняя относительная погрешность определения магнитной восприимчивости, в зависимости от величины магнитной восприимчивости образцов, изменялась в пределах 3–8 %.

Обработка и анализ результатов измерений включали несколько операций. Прежде всего составлялся каталог, включающий данные о составе, физических свойствах пород, и схема точек отбора образцов на местности. Далее формировались петрофизические группы магматических пород с учетом их петрографического состава. Затем в каждой группе был выполнен статистический анализ, в результате которого были определены характеристики физических свойств пород (среднее, стандартное отклонение, минимум, максимум), результаты сведены в табл. 1 и построены соответствующие диаграммы (табл. 1; рис. 2, 3). Процесс завершился анализом полученных результатов.

Таблица 1. Физические свойства пород гранитоидных массивов

Table 1. Physical properties of rocks from granitoid massifs

Породы | Количество образцов | Плотность, г/см³; ср (мин/макс) | Магнитная восприимчивость, 10⁻⁶ ед. СИ; ср (мин/макс) |

п‑ов Муравьева Амурского [Sokarev et al., 2010] | |||

Позднепермский седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс | |||

Первая фаза (qδ1P2s) Кварцевые диориты, диориты | 2 | 2.80 | 58350 |

Вторая фаза (γδ2P2s) Гранодиориты | 36 | 2.65 | 35190 |

Граниты (γ2P2s) | 6 | 2.62 | 2120 |

Гранит-порфиры (γπJ2–3os?) Лейкократовые граниты, аплиты, гранит-порфиры (lγ3P2s?) | 7 | 2.58 | 220 |

о. Русский | |||

Позднепермский седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс | |||

Первая фаза (qδ1P2s) Кварцевые диориты, диориты | 20 | 2.78 | 24320 |

Вторая фаза (γδ2P2s) Гранодиориты | 144 | 2.70 | 24640 |

Граниты (γ2P2s) | 9 | 2.58 | 3260 |

Среднепозднеюрский островной комплекс лейкогранитовых гранит-порфиров | |||

Гранит-порфиры (γπJ2–3os) | 14 | 2.59 | 104 |

о. Попова | |||

Позднепермский седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс | |||

Первая фаза (qδ1P2s) Кварцевые диориты, диориты | 4 | 2.72 | 49760 |

Вторая фаза (γδ2P2s) Гранодиориты | 11 | 2.67 | 32914 |

Граниты (γ2P2s) | 32 | 2.58 | 11070 |

Среднепозднеюрский островной комплекс лейкогранитовых гранит-порфиров | |||

Гранит-порфиры (γπJ2–3os) | 21 | 2.58 | 125 |

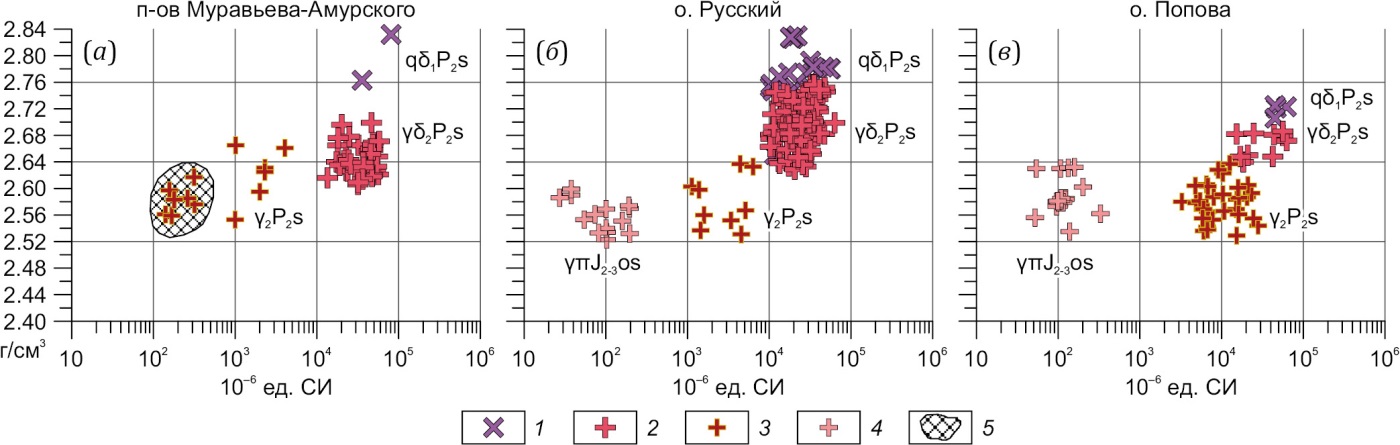

Рис. 2. Диаграмма взаимосвязи плотности и магнитной восприимчивости для гранитоидов п‑ова Муравьева-Амурского и островов Русского и Попова.

1–3 позднепермский седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс: 1 – кварцевые диориты, диориты первой фазы (qδ1P2s), 2 – гранодиориты (γδ2P2s), 3 – граниты второй фазы (γ2P2s); 4 – лейкократовые гранит-порфиры островного комплекса среднепозднеюрского возраста (γπJ2–3os) [S’edin et al., 2018]; 5 – область выделения гранитов островного комплекса.

Fig. 2. Diagram of density versus magnetic susceptibility for granitoids of the Muravyov-Amur Peninsula and the Russky and Popov islands.

1–3: Late Permian Sedanka granodiorite-granite complex: 1 – quartz diorites, first-phase diorites (qδ1P2s), 2 – granodiorites (γδ2P2s), 3 – second-phase granites (γ2P2s); 4 – Middle-Late Jurassic leucocratic granite-porphyries (γπJ2–3os) of the island complex [S’edin et al., 2018]; 5 – area of granites in the island complex.

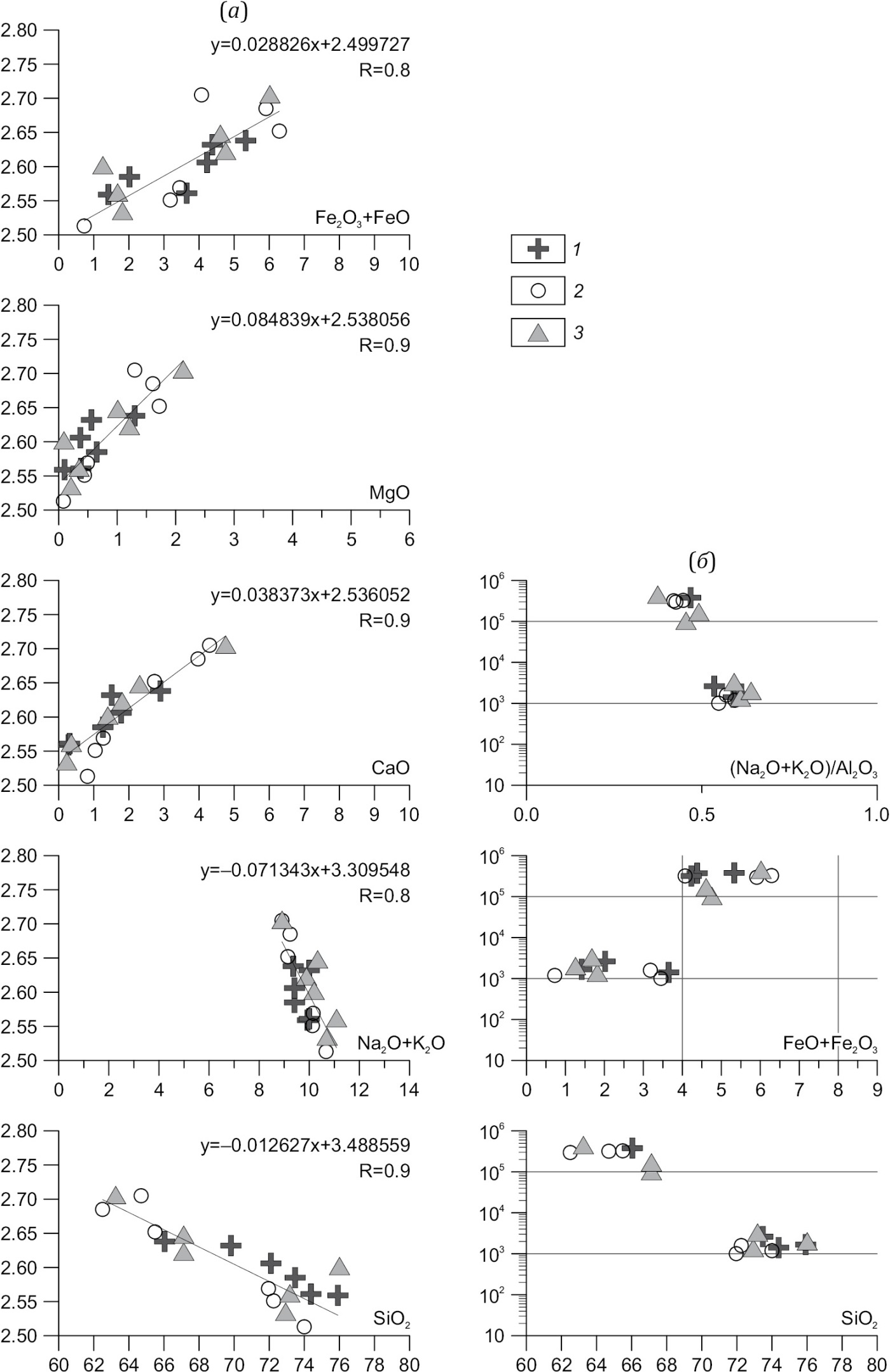

Рис. 3. Диаграммы связи плотности (г/м³) (а) и магнитной восприимчивости (10⁻⁶ ед. СИ) (б) с петрогенными элементами.

Породы массивов: 1 – п‑ов Муравьева-Амурского, 2 – о. Русский, 3 – о. Попова. На диаграммах плотности (а) приведены уравнения регрессии и коэффициент корреляции (R). Данные химических анализов предоставлены В.Т. Съединым и заимствованы из [Kutub-Zade et al., 2002], приведены в мас. %.

Fig. 3. Diagrams of density (g/m³) (а) and magnetic susceptibility (10⁻⁶ SI units) (б) versus petrogenic elements.

Rocks of the massifs: 1 – Muravyov-Amursky Peninsula, 2 – Russky Island, 3 – Popov Island. The density diagrams (а) show the regression equations and the correlation coefficient (R). The chemical analysis data, provided by V.T. S’edin and borrowed from [Kutub-Zade et al., 2002], are given in wt. %.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Геологическая характеристика гранитоидных массивов

Породы позднепермского гранодиорит-гранитного седанкинского комплекса слагают крупные массивы на п‑ове Муравьева-Амурского и островах Русском и Попова [Kutub-Zade et al., 2002]. Гранитоиды среднепозднеюрского островного комплекса слагают небольшие тела и дайки на островах Попова и Русском в зоне Муравьевского разлома [S’edin et al., 2018] (см. рис. 1).

Позднепермский седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс. Гранитоидный массив на п‑ове Муравьева-Амурского (см. рис. 1, а) прорывает и окварцовывает (ороговиковывает) раннепозднепермские вулканогенно-осадочные отложения поспеловской, владивостокской и барабашской свит. Породы комплекса представлены тремя фазами магматизма. Первая фаза (qδ1P2s) – роговообманковые и биотит-роговообманковые кварцевые диориты, вторая (γδ2–γ2P2s) – роговообманково-биотитовые гранодиориты, часто переходящие в биотитовые граниты, третья (lγ3P2s) – штоки, дайки и жилы лейкократовых гранофировых гранитов, мелкозернистых гранитов, аплитовидных гранитов и аплитов [Kutub-Zade et al., 2002]. Кварцевые диориты первой фазы преимущественно мелкозернистые, состоящие из плагиоклаза (50–60 %), роговой обманки (15–20 %), кварца и калиевого полевого шпата. Большая часть массива сложена гранодиоритами и гранитами второй фазы формирования. Гранодиориты состоят из плагиоклаза (40–50 %), кварца (20–25 %) и калиевого полевого шпата (20–25 %). Темноцветные минералы представлены роговой обманкой (5–10 %) и биотитом (3–8 %). Из акцессорных минералов постоянно отмечаются магнетит и сфен, встречаются редкие зерна циркона, ортита и апатита. В гранитах за счет сокращения доли плагиоклаза заметно увеличивается количество кварца (до 35–40 %). Однако поскольку содержание калиевого полевого шпата возрастает незначительно (до 25–30 %), плагиоклаз в породах незначительно преобладает над калишпатом. По составу он отвечает кислому олигоклазу или альбиту. Роговая обманка отмечается редко, а содержание биотита, обычно интенсивно замещенного хлоритом, составляет 2–5 % [Kutub-Zade et al., 2002].

Гранитоидный массив на о-ве Русском занимает большую часть острова (см. рис. 1, б). Его принято считать петротипом позднепермского седанкинского гранодиорит-гранитного комплекса, где наиболее полно представлены разновидности гранитоидов всех интрузивных фаз [Kutub-Zade et al., 2002]. Гранитоиды этого массива прорывают нижневерхнепермские вулканогенно-осадочные отложения поспеловской свиты и перекрываются нижнетриасовыми отложениями песчано-конгломератовой толщи [Rub, 1960; Kutub-Zade et al., 2002]. В строении массива участвуют породы трех интрузивных фаз. Первая фаза (qδ1P2s) представлена роговообманковыми и роговообманково-биотитовыми диоритами и кварцевыми диоритами. Породы мелкозернистые, редко – среднезернистые, состоящие из плагиоклаза (50–60 %), представленного андезином, кварца (15–20 %), калиевого полевого шпата (5–10 %), роговой обманки (15–20 %) и хлоритизированного биотита (до 5 %). С темноцветными минералами ассоциируют мелкие и редкие зерна магнетита и апатита. Ко второй (главной) фазе (γδ2–γ2P2s) относятся среднезернистые роговообманково-биотитовые гранодиориты и биотитовые граниты. Гранодиориты состоят из призматически-таблитчатых кристаллов плагиоклаза (40–50 %), отвечающего по составу андезин-олигоклазу, кварца (20–25 %), калиевого полевого шпата (20–25 %), а также роговой обманки (5–10 %) и биотита (3–8 %). Акцессорные минералы представлены магнетитом, сфеном, реже – цирконом, ортитом и апатитом. Третья фаза (lγ3P2s) представлена штоками, дайками и жилами лейкократовых гранофировых гранитов, мелкозернистых гранитов, аплитовидных гранитов, аплитов и гранит-порфиров [Kutub-Zade et al., 2002].

Гранитоидный массив на о. Попова занимает центральную и юго-восточную часть (см. рис. 1, в) и представлен образованиями второй (главной) (γδ2-γ2P2s) фазы позднепермского седанкинского гранодиорит-гранитного комплекса [State Geological Map…, 2004]. Однако наши работы показали, что некоторое количество образцов по петрографическому составу и по данным химических анализов можно отнести к породам первой фазы (qδ1P2s) указанного комплекса. Они представлены среднезернистыми разновидностями, в их состав входят плагиоклаз, роговая обманка, кварц и калиевый полевой шпат. Породы второй фазы (главной) представлены среднезернистыми роговообманково-биотитовыми гранодиоритами и биотитовыми гранитами. Гранодиориты – среднезернистые породы – сложены олигоклаз-андезином, кварцем, калиевым полевым шпатом, биотитом и роговой обманкой. Граниты светло-серые, сложены кислым плагиоклазом, калиевым полевым шпатом (до 40 %), биотитом и в меньшей степени – роговой обманкой.

Как следует из приведенного выше петрографического описания пород исследованных гранитоидных массивов, их состав однотипен. Это, видимо, послужило одним из оснований для отнесения их к одному седанкинскому гранодиорит-гранитному комплексу. Позднепермский возраст пород гранитоидного массива п‑ва Муравьева-Амурского определен геологическими методами [Kutub-Zade et al., 2002] и подтвержден определением абсолютного возраста по цирконам 260.7±3.1 млн лет [Tsutsumi et al., 2014].

Следует отметить, что многие авторы [Rub, 1960; Ovcharek, 1985; Kutub-Zade et al., 2002; Kruk et al., 2018] указывают на сложное и неоднозначное по возрасту строение массива о. Русского. В работе М.Г. Руб [Rub, 1960], а позже и в отчете ГДП-200 Т.К. Кутуб-Заде [Kutub-Zade et al., 2002] подробно описаны контакты с осадочными породами раннепозднепермской поспеловской свиты; гранитоиды их прорывают с образованием кварцевых роговиков. Отмечено также налегание на гранитоиды базальных конгломератов нижнего триаса [Markevich, Zakharov, 2004]. Все это ограничивает возраст массива гранитоидов позднепермским временем. Однако радиологическое исследование K-Ar методом в разные годы указывает на присутствие как древних гранитоидов (296–317 млн лет [Geology.., 1969], 370–310±2 млн лет [Ovcharek, 1985]), так и более молодых их разностей (236±2, 192±2 и 162±2 млн лет [Ovcharek, 1985]). Недавними определениями возраста [Tsutsumi et al., 2014; Kruk et al., 2018] U-Pb методом по цирконам из гранитоидных пород массива о. Русского выделены две разновозрастные ассоциации (силурийская – 432±4 и 422±3 млн лет, позднепермско-триасовая – 250±4, 249.7±3.5 млн лет). Однако мы с осторожностью относимся к указанным данным, учитывая то, что образцы для приведенных возрастных определений, судя по информации из рассматриваемых выше публикаций, не всегда отбирались из центральных частей массивов, нередко это были периферийные зоны, зоны влияния разломов или контактов.

Позднепермский возраст гранитоидов массива о. Попова основывается на одинаковом минеральном составе с гранитоидами, выделенными в седанкинский гранодиорит-гранитный комплекс, и мнении [Kutub-Zade et al., 2002], что гранитоиды, составляющие основу Муравьевского антиклинория, формировались в одно время – позднепермское, так как на других островах архипелага породы этого комплекса прорывают раннепозднепермские вулканогенно-осадочные свиты. Однако на о. Попова нет контактов гранитоидов со свитами раннепозднепермского возраста, а есть тектонические контакты с габброидами, которые прорывают граниты. Габброиды, формирующие крупный шток на о. Попова (см. рис. 1), ранее относились к позднепермскому муравьевскому габбро-диабазовому комплексу [Kutub-Zade et al., 2002]. Более поздние исследования позволяют отнести их на основании данных радиоизотопного возраста (К-Аr метод, 225±20 млн лет) к раннесреднему триасу [Izosov et al., 2013; S’edin et al., 2018].

Среднепозднеюрский островной комплекс лейкогранитовых гранит-порфиров. Розовые лейкократовые гранит-порфиры, выделенные нами [S’edin et al., 2018] в качестве среднепозднеюрского островного комплекса (γπJ2–3os), являются типоморфными породами, участвующими в геологическом строении островов Муравьевского горста-антиклинория. Они слагают небольшие массивы (куполообразные тела, дайки, иногда силлы), расположенные, как правило, по периферии тел других пород. Породы комплекса пространственно приурочены к зоне Муравьевского разлома (см. рис. 1, б, в). Наиболее крупное обособленное тело лейкократовых гранит-порфиров располагается на юге о. Попова (см. рис. 1, б, п‑ов Ликандера) и в западной части о. Русского (см. рис. 1, в, п‑ов Кондратенко, м. Средний). Породы комплекса имеют розовый или серовато-розовый цвет и характеризуются микрозернистой основной массой, представленной агрегатом кварца и полевого шпата, с редкими (не более 10 %) порфировыми выделениями (до 7 мм) кварца и полевого шпата. Фемические минералы отсутствуют. Среднепозднеюрский возраст этих пород подтвержден тремя датировками (K-Ar метод по стеклу, аналитик А.В. Лебедев, ИГЕМ РАН): о. Попова – 167±4 и 167±3 млн лет, о. Русский – 163±4 млн лет [S’edin et al., 2018]. Ранее в обнажениях бух. Воевода (о. Русский, п‑ов Кондратенко) подобные розовые граниты описывал Э.С. Овчарек [Ovcharek, 1985]. Он отмечал в них высокое содержание оксида калия, а по результатам определения радиологического возраста (K-Ar метод по породе) – 162±4 млн лет – относил их к мезозойскому тектономагматическому циклу.

3.2. Петрофизическая характеристика гранитоидных массивов

Результаты обработки определения физических свойств представлены таблицей (табл. 1), диаграммами взаимосвязи плотности и магнитной восприимчивости для интрузивных комплексов п‑ова Муравьева-Амурского и островов Русского и Попова (см. рис. 2), а также диаграммами связи плотности (рис. 3, а) и магнитной восприимчивости (рис 3, б) пород с их петрогенными элементами. Ниже приводятся численные значения физических свойств для пород каждого гранитоидного массива.

Гранитоидный массив п‑ова Муравьева Амурского. Как сказано выше, породы массива представлены тремя фазами [Kutub-Zade et al., 2002]. Средняя плотность кварцевых диоритов и диоритов первой фазы составляет σср.=2.80 г/см³, а магнитная восприимчивость равна χср.=58350⋅10⁻⁶ ед. СИ (табл. 1; см. рис. 2, а). Это относительно высокие значения физических параметров. Гранодиориты второй фазы характеризуются меньшей плотностью (σср.=2.65 г/см³) и магнитной восприимчивостью (χср.=35190⋅10⁻⁶ ед. СИ) (табл. 1; см. рис. 2, а). На этой диаграмме (см. рис. 2, а) существует небольшая, но плотная область фигуративных точек, характеризующаяся еще более низкими значениями физических параметров (σср=2.58 г/см³; χср=220⋅10⁻⁶ ед. СИ). По классификации Н.Б. Дортман [Dortman, 1984] такие низкие параметры физических свойств могут соответствовать гранитам с одинаковым содержанием плагиоклазов, калиевого полевого шпата и низким содержанием фемических минералов. Из этих соображений указанные физические свойства могут характеризовать гранитоиды третьей фазы, представленные лейкократовыми гранитами, гранит-порфирами, аплитами. Отметим, что указанные величины плотности и магнитной восприимчивости аналогичны таковым для гранитоидов среднепозднеюрского островного комплекса о. Русского (см. рис. 2, б) и о. Попова (см. рис 2, в). Это позволяет предположить, что граниты, попадающие в указанную область, могут быть более молодого возраста и относиться к островному среднепозднеюрскому комплексу. Однако для окончательного определения времени образования рассматриваемого массива необходимы дополнительные анализы и, прежде всего, определение абсолютного возраста.

Гранитоидный массив о. Русского. По физическим свойствам породы первой фазы (кварцевые диориты, диориты) незначительно отличаются от гранодиоритов второй фазы. Большая часть фигуративных точек кварцевых диоритов попадает в поле гранодиоритов (табл. 1; см. рис. 2, б). Эти породы характеризуются высокими значениями плотности (кварцевые диориты σср=2.78 г/см³; гранодиориты σср=2.70 г/см³) и магнитной восприимчивости (кварцевые диориты χср=24320⋅10⁻⁶ед. СИ; гранодиориты χср=24640⋅10⁻⁶ ед. СИ). Невозможность разделения по физическим свойствам пород первой и второй фазы объясняется наличием постепенных переходов между кварцевыми диоритами и гранодиоритами. Граниты второй фазы на диаграмме взаимосвязи плотности и магнитной восприимчивости занимают нижнюю часть области (см. рис. 2, б), и имеют средние значения параметров: σср=2.58 г/см³; χср=3260⋅10⁻⁶ед. СИ.

Розовые лейкократовые гранит-порфиры характеризуются нормальными для гранитов [Dortman, 1984] значениями плотности (σср=2.59 г/см³) и низкой магнитной восприимчивостью (χср=104⋅10⁻⁶ ед. СИ) (табл. 1; см. рис. 2, б). Указанные значения физических параметров определяются минеральным составом этих пород. Так, преобладание калиевых полевых шпатов над плагиоклазами влияет на величину плотности, уменьшая ее, а отсутствие ферромагнитных минералов, амфиболов и незначительное количество биотита (1.5–3.0 %) определяют низкие значения магнитной восприимчивости (рис. 3, б). На основании петрографических исследований и определения радиоизотопного возраста (163.4±4 млн лет, западная часть п‑ова Кондратенко, м. Средний) эти лейкократовые гранит-порфиры отнесены к среднепозднеюрскому островному комплексу [S’edin et al., 2018].

Гранитоидный массив о. Попова. На диаграмме связи плотности и магнитной восприимчивости (см. рис. 2, в) кварцевые диориты первой интрузивной фазы отличаются от гранодиоритов второй фазы. Средние значения для кварцевых диоритов характеризуются высокими параметрами физических свойств, а именно: σср=2.72 г/см³, χср=49760⋅10⁻⁶ ед. СИ; гранодиориты – σср=2.67 г/см³, χср=32910⋅10⁻⁶ ед. СИ. Фигуративные точки гранитов второй фазы занимают нижнюю часть поля и характеризуются более низкими значениями плотности (σср=2.58 г/см³) и магнитной восприимчивости (χср=11070⋅10⁻⁶ ед. СИ) по отношению к кварцевым диоритам и гранодиоритам. Лейкократовые гранит-порфиры островного комплекса существенно отличаются по физическим свойствам от гранитоидов седанкинского комплекса и характеризуются нормальными (для гранитов) значениями плотности (σср=2.58 г/см³) и низкими значениями магнитной восприимчивости (125⋅10⁻⁶ ед. СИ) (табл. 1; см. рис. 2, в). Указанные физические параметры лейкократовых гранит-порфиров островного комплекса обусловлены отсутствием фемических и ферромагнитных минералов.

На диаграмме связи физических свойств с химическими элементами, входящими в состав пород (рис. 3, а), видно, что плотность имеет тесные положительные связи с CaO, MgO, суммарным железом и отрицательные с SiO2 и суммой щелочей. При этом высокой плотностью характеризуются более основные разности гранитоидов (SiO2<68 %). Эти же породы содержат больше кальция, магния и железа. Меньшей плотностью обладают более кислые разности (в их составе меньше магния и железа).

На диаграммах связи физических свойств с петрогенными элементами (рис. 3, б) значения магнитной восприимчивости формируют две области. Области высоких значений указанного параметра (10³⋅10⁻⁶–10⁴⋅10⁻⁶ ед. СИ) отвечают более основным разностям пород (SiO2<68 %), с содержанием суммарного железа более 4 %. Области низких значений магнитной восприимчивости (10⋅10⁻⁶–300⋅10⁻⁶ ед. СИ) соответствуют лейкократовым гранитам, гранит-порфирам (SiO2>72 %) с низким содержанием железа и высоким – щелочей.

Приведенные данные позволяют уверенно говорить о связи физических свойств с их минеральным и химическим составом.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Обобщая полученные данные, необходимо отметить, что гранитоиды играют важную роль в строении Муравьевского горста-антиклинория и его морского продолжения, а также подводных структур залива Петра Великого и его континентального обрамления. Изучение их физических характеристик с комплексным геолого-петрофизическим анализом позволяет лучше понять строение и условия формирования не только этой структуры, но и структур всего залива.

Выше было показано, что по петрофизическим характеристикам позднепермские гранитоиды (qδ1P2s, γδ2–γ2P2s) исследуемых массивов, расположенных на п‑ове Муравьева-Амурский и островах Русском и Попова, идентичны (табл. 1; см. рис. 2). Это согласуется с отнесением их к одному, седанкинскому, гранодиорит-гранитному комплексу, сформированному видимо, в одинаковых магматогенных условиях. Внутри этого комплекса нашими исследованиями установлена и некоторая плотностная дифференциация, связанная с переходом от кварцевых диоритов к биотитовым гранитам. Это объясняется изменением состава сиалических минералов (от среднего плагиоклаза до более кислого) в породах и уменьшением в них доли фемических минералов (роговой обманки и биотита). Кроме этого, среди гранитоидов седанкинского комплекса, развитого на п‑ове Муравьева-Амурского, выявлена небольшая область гранитов с петрофизическими параметрами, которые сопоставимы с параметрами лейкократовых гранит-порфиров островного комплекса среднепозднеюрского возраста (см. рис. 2, а). Это позволило предположить, что на п‑ове Муравьева-Амурского, как и на рассматриваемых островах, могут быть граниты более молодого (среднепозднеюрского) возраста.

Отнесение нами, в том числе по петрофизическим данным, гранитоидов п‑ова Муравьева-Амурского и островов Русского и Попова к единому позднепермскому седанкинскому комплексу входит в противоречие с выводами, изложенными в работе [Kruk et al., 2018]. Авторы указанной работы выделяют на о. Русском два разновозрастных комплекса гранитоидов – силурский и позднепермский. При этом абсолютное большинство гранитоидов острова они относят к силуру. Это противоречит, прежде всего, геологическим данным по о. Русскому. Гранитоиды седанкинского комплекса этого острова прорывают нижневерхнепермские вулканогенно-осадочные отложения поспеловской свиты и перекрываются нижнетриасовыми отложениями песчано-конгломератовой толщи, которые надежно охарактеризованы палеонтологическими исследованиями [Rub, 1960; Kutub-Zade et al., 2002; Markevich, Zakharov, 2004; и др.]. Не повторяя совместных геохронологических и петрофизических определений, свидетельствующих о позднепермском возрасте изученных комплексов, мы не можем исключить возможность существования на о. Русском более древних гранитоидов. Однако для решения этого вопроса, на наш взгляд, требуются дополнительные исследования.

Лейкократовые гранит-порфиры среднепозднеюрского островного комплекса (γπJ2–3os) характеризуются нормальными для этого вида гранитоидов (лейкократовые граниты) значениями плотности [Dortman, 1984] и низкими значениями магнитной восприимчивости (табл. 1; см. рис. 2), что существенно отличает их от позднепермских гранитоидов седанкинского комплекса. Это обусловлено минеральным составом и текстурно-структурными особенностями этих пород: микрозернистой основной массой, наличием хорошо выраженных порфировых зерен кварца и полевого шпата и отсутствием фемических минералов. Гранит-порфиры характеризуются высоким уровнем щелочей при соотношении Na2O и K2O, близком к 1. При этом в некоторых образцах K2O преобладает над Na2O. В отличие от лейкократовых гранитов островного комплекса, породы позднепермского гранодиорит-гранитного комплекса характеризуются не только повышенным содержанием фемических минералов, но и другими текстурно-структурными особенностями. Последние представлены среднезернистыми, хорошо раскристаллизованными разностями. Отмеченная разница разновозрастных гранитоидов свидетельствует, на наш взгляд, о различных условиях их формирования. Если позднепермские гранитоиды по указанным признакам формировались в глубинных или мезоглубинных условиях, то среднепозднеюрские граниты – в близповерхностной обстановке.

По мнению авторов работы [S’edin et al., 2018], континентальная кора современного залива Петра Великого с поздней перми подвергалась деструкции. Согласно указанной работе, ее начальная стадия была сопряжена с заложением разломов северо-восточного, северо-западного направления и проявлением позднепермского магматизма, в результате которого образовались позднепермские гранитоиды седанкинского комплекса. При этом позднепермский кислый магматизм проявился на всем протяжении Муравьевского антиклинория – как на его континентальной части (п‑ов Муравьева-Амурского), так и на его морском продолжении (острова центральной части залива Петра Великого). В это время cформировалась цепочка купольных структур гранитоидного состава, которыми сложены массивы. В то же время кислый вулканизм (образования владивостокской свиты) проявился в зоне Муравьевского разлома, динамическое влияние которого, по нашему мнению, определяется, в том числе, рядом параллельных ему более мелких по рангу, разрывных нарушений северо-восточного простирания (выделены на геологической карте этого региона [Kutub-Zade et al., 2002]) (см. рис. 1). Более интенсивные процессы деструкции континентальной коры проявились здесь в раннетриасовое время. Вероятнее всего, они были обусловлены новой активизацией глубинных разломов и выразились в проявлении очередных эпизодов магматизма – вначале андезитового, а затем мантийного базитового [S’edin et al., 2018]. Проявление базитового магматизма приурочено к максимальной деструкции, когда глубинные разломы, вероятно, достигли уровня верхней мантии. В это время (ранний и средний триас) происходит насыщение «базитовым» материалом континентальной коры. Позднее деструкция континентальной коры ослабела. Последующая (среднепозднеюрская) довольно интенсивная активизация магматизма сопровождалась образованием лейкократовых гранит-порфиров островного комплекса. Она привела к существенному воздействию кислого гранитного материала («гранитизация» (?)) на ранее образованные породы среднего и основного состава – формирование в них мелких даек, многочисленных жил – и приконтактовым изменениям. Гранитоиды островного комплекса являются самыми молодыми магматическими образованиями на островах центральной части залива Петра Великого – они прорывают все известные здесь магматические и осадочные породы [S’edin et al., 2018]. Можно предположить, что деструкция континентальной коры и связанные с ней процессы на окраине континента в районе современного залива Петра Великого «подготовили» этот регион к формированию впоследствии впадины Японского моря.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты геолого-петрофизических исследований пород гранитоидных массивов островов центральной части залива Петра Великого и п‑ова Муравьева-Амурского, а также анализ авторских и литературных данных позволяют сделать следующие выводы.

Петрофизические характеристики хорошо раскристаллизованных, среднезернистых гранитоидов, развитых на п‑ве Муравьева-Амурского и островах Русском и Попова в целом идентичны, что является дополнительным признаком принадлежности этих пород к одному позднепермскому седанкинскому гранодиорит-гранитному комплексу.

Разновозрастные гранитоиды, развитые на островах Русском и Попова, существенно различаются по физическим свойствам. Позднепермские гранитоиды седанкинского комплекса характеризуются повышенными значениями плотности и магнитной восприимчивости, а среднепозднеюрские гранитоиды островного комплекса имеют существенно более низкие значения этих параметров.

Различие по физическим свойствам разновозрастных гранитоидов обусловлено минеральным составом, разными структурно-текстурными характеристиками и неодинаковыми условиями формирования этих пород. По совокупности геологических и петрофизических характеристик позднепермские гранитоиды седанкинского комплекса формировались в глубинных или мезоглубинных условиях, а становление среднепозднеюрского островного комплекса происходило в близповерхностной (субвулканической) обстановке.

Наличие гранит-порфиров среднепозднеюрского островного комплекса в зоне Муравьевского разлома свидетельствует о том, что этот разлом был активен длительное время и не только играл тектоническую роль в формировании осадочного бассейна Амурского залива, но и является долгоживущей магмоконтролирующей структурой.

Совокупность полученных результатов свидетельствует о положительном эффекте использования физических свойств магматических пород, развитых в районе залива Петра Великого, в качестве дополнительного критерия для их вещественной и/или возрастной идентификации, посредством анализа петрофизических параметров у исследуемого объекта и сравнения их с аналогичными параметрами комплексов, имеющими хорошую возрастную и вещественную привязку.

Выполненные исследования позволили пополнить базу данных новой информацией о петрофизических свойствах магматических пород Юго-Западного Приморья, в частности островов центральной части залива Петра Великого.

6. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарны д.г‑м.н. Р.Г. Кулиничу за обсуждение работы и критические замечания.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Физические свойства горных пород и полезных ископаемых (петрофизика). Справочник геофизика / Ред. Н.Б. Дортман. М.: Недра, 1984. 455 с.

2. Геология СССР. Приморский край. Ч. 1: Геологическое описание. М.: Недра, 1969. Т. XXXII. 695 с.

3. Izosov L.A., Konovalov Yu.I., 2005. The Western Sikhote Alin Continental-Margin Volcanic Belt and Its Tectonic Position in the West-Pacific Continent – Ocean Transition Zone. Dal’nauka, Vladivostok, 315 p. (in Russian) [Изосов Л.А., Коновалов Ю.И. Западно-Сихотэ-Алинский окраинно-континентальный вулканический пояс и его тектоническая позиция в Западно-Тихоокеанской зоне перехода континент – океан. Владивосток: Дальнаука, 2005. 315 с.].

4. Изосов Л.А., Съедин В.Т., Емельянова Т.А., Крамчанин К.Ю., Смирнова О.Л., Огородний А.А., Ли Н.С. Новые данные по геологии островов залива Петра Великого (Японское море). Остров Попова // Вестник ДВО РАН. 2013. № 2. С. 13–21.

5. Козлов А.И. Предварительный отчет о геологических исследованиях в Верхне-Суйфунском угленосном районе в 1923 г. // Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока. Владивосток, 1924. № 35. 22 с.

6. Kruk N.N., Golozubov V.V., Kiselev V.I., Kruk E.A., Rudnev S.N., Serov P.A., Kasatkin S.A., Moskalenko E.Yu., 2018. Paleozoic Granitoids of the Southern Part of the Voznesenka Terrane (Southern Primorye): Age, Composition, Melt Sources, and Tectonic Settings. Russian Journal of Pacific Geology 12 (3), 190–209. https://doi.org/10.1134/S1819714018030041.

7. Кулинич Р.Г. Особенности геологического строения Приморского края по геолого-геофизическим данным: Дис. … канд. геол.-мин. наук. Владивосток, 1969. 320 с.

8. Kulinich R.G., Valitov M.G., 2011. Thicknesses and Types of the Crust Beneath the Sea of Japan Inferred from Marine and Satellite Gravimetric Investigations. Russian Journal of Pacific Geology 5 (6), 481–491. https://doi.org/10.1134/S1819714011060078.

9. Кутуб-Заде Т.К., Олейников А.В., Сясько А.А. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек и акватории залива Петра Великого (участок Славянский): Отчет Славянской партии о результатах геологического доизучения масштаба 1:200000 листов K-52-XI, XII, XVII, XVIII, K-53-VII за 1994–2002 гг. Приморский ТГФ, 2002.

10. Триас и юра Сихотэ-Алиня. Кн. I: Терригенный комплекс / Ред. В.П. Маркевич, Ю.Д. Захаров. Владивосток: Дальнаука, 2004. 421 с.

11. Назаренко Л.Ф., Бажанов В.А. Геология Приморского края. Ч. III: Основные черты тектоники и истории развития. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. 60 с.

12. Osipov Yu.S. (Ed.), 2014. Great Russian Encyclopedia. Vol. 26. GRE, Moscow, p. 89 (in Russian) [Большая российская энциклопедия / Ред. Ю.С. Осипов. М.: БРЭ, 2014. Т. 26. С. 89].

13. Овчарек Э.С. Новые данные о возрасте гранитоидов Муравьевского антиклинория // Геология и металлогения рудных районов Дальнего Востока. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1985. С. 160–168.

14. Руб М.Г. Гранитоиды Приханкайского района и основные черты их металлоносности // Труды Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Вып. 33. 358 с.

15. Съедин В.Т., Терехов Е.П., Гаврилов А.А., Валитов М.Г., Харченко Т.А. Последовательность формирования магматических и осадочных пород островов центральной части залива Петра Великого (Японское море) // Вестник ДВО РАН. 2018. № 1. С. 128–141.

16. Сокарев А.Н., Кулинич Р.Г., Прошкина З.Н. Петрофизика Япономорского сектора зоны перехода от континента к Тихому океану: Справочник физических свойств горных пород. Владивосток: Дальнаука, 2010. 214 с.

17. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Ханкайская. Масштаб 1:200000. Листы K-52-XII (Владивосток), K-52-XVIII (Зарубино). СПб.: ВСЕГЕИ, 2004.

18. Сухин М.В. Методические рекомендации по проведению петрофизических исследований при геологическом картировании. Хабаровск, 1980. 68 с.

19. Tsutsumi Y., Yokoyama K., Kasatkin S.A., Golozubov V.V., 2014. Zircon U-Pb Age of Granitoids in the Maizuru Belt, Southwest Japan and the Southernmost Khanka Massif, Far East Russia. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 109 (2), 97–102. https://doi.org/10.2465/jmps.131017.

20. Васильковский Н.П. Строение цоколя шельфа залива Петра Великого // Основные черты геологического строения дна Японского моря. М.: Наука, 1978. С. 64–81.

Об авторах

Т. А. ХарченкоРоссия

690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43

В. Т. Съедин

Россия

690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43

М. Г. Валитов

Россия

690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43

Е. П. Терехов

Россия

690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43

Рецензия

Для цитирования:

Харченко Т.А., Съедин В.Т., Валитов М.Г., Терехов Е.П. СВЯЗЬ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ВЕЩЕСТВЕННО-ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ГРАНИТОИДОВ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО (ЯПОНСКОЕ МОРЕ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0851. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0851. EDN: wjbszd

For citation:

Kharchenko T.A., S’edin V.T., Valitov M.G., Terekhov E.P. THE RELATIONSHIP OF THE PETROPHYSICAL CHARACTERISTICS TO MATERIAL AND AGE-RELATED FEATURES OF GRANITOIDS IN PETER THE GREAT BAY (SEA OF JAPAN). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0851. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0851. EDN: wjbszd

JATS XML