Перейти к:

ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ НА СТИЛЬ СУБДУКЦИИ В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО ПЕТРОЛОГО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0844

EDN: doovjr

Аннотация

Эклогитизация магматических пород океанической коры играет ключевую роль в механизме движения литосферных плит. Этот эффект (как и его кинетическая задержка) особенно важен в докембрийской субдукции, когда мощность океанической коры могла в несколько раз превышать современную. В данной работе приводятся результаты численного моделирования субдукции под континент при повышенной (на ΔT=150–250 °C относительно современной) потенциальной температуре мантии, отвечающей раннему докембрию, с разной мощностью океанической коры, в которых учитывается дискретная эклогитизация пород ее базальтового и габброидного слоев, а также деплетирование мантии. Моделирование впервые показало, что мощность океанической коры оказывает существенное влияние на режим докембрийской субдукции. Для моделей с толстой корой (18–24 км) при всех значениях ΔT наблюдается пологая субдукция. Для моделей с тонкой корой (7 км) пологая субдукция отмечается лишь при ΔT=250 °C, тогда как при ΔT=150–200 °C пологое погружение происходит только на начальных этапах субдукции, а затем реализуется стиль крутой субдукции, сопровождающейся откатом слэба и магматизмом на активной окраине с преобладанием кислого магматизма над базитовым. На основе этих данных предполагается, что зоны с современным стилем крутой субдукции (или близким к нему) могли возникать в раннем докембрии там, где погружались плиты с маломощной (близкой к современной) океанической корой.

Ключевые слова

Для цитирования:

Захаров В.С., Перчук А.Л., Геря Т.В. ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ НА СТИЛЬ СУБДУКЦИИ В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО ПЕТРОЛОГО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0844. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0844. EDN: doovjr

For citation:

Zakharov V.S., Perchuk A.L., Gerya T.V. THE EARLY PRECAMBRIAN EFFECT OF OCEANIC CRUSTAL THICKNESS ON THE SUBDUCTION STYLE OBTAINED BY NUMERICAL PETROLOGICAL AND THERMOMECHANICAL MODELING. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0844. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0844. EDN: doovjr

1. ВВЕДЕНИЕ

Зоны субдукции – области глобального развития магматизма, метаморфизма и метасоматоза. Время возникновения и режимы субдукции на ранних этапах развития Земли остаются дискуссионными [Lobkovsky et al., 2004; Gerya, 2014; Brown et al., 2020; Perchuk et al., 2025b]. При этом субдукционная гипотеза рассматривается как одна из основных для объяснения формирования континентальной коры и алмазоносных мантийных килей под континентами (например [Martin et al., 2005; Liu et al., 2010; Shchipansky, 2012; Tang et al., 2016]). Для тестирования различных геодинамических гипотез корообразования в настоящее время широко применяется численное геодинамическое моделирование [Trubitsyn et al., 2007; Korobeynikov et al., 2008; Dobretsov, 2010; Sizova et al., 2010; Trubitsyn, 2019; Rebetskiy, 2020; Lobkovsky et al., 2021; Kirdyashkin et al., 2021; Perchuk et al., 2021; Zakharov et al., 2024].

При моделировании современной субдукции океаническая кора, как правило, задается мощностью около 7 км, что является достаточно представительным для океанических литосферных плит, заходящих в зоны субдукции [Syracuse et al., 2010; Trubitsyn, 2019]. Это, однако, не исключает существования более мощной коры в зонах развития океанических платобазальтов или утоненной коры в зонах низкоскоростного спрединга [Bown, White, 1994; Su et al., 1994; Dubinin et al., 2013; Zhou et al., 2020].

Повышенная температура мантии в докембрии [Labrosse, Jaupart, 2007; Herzberg et al., 2010] должна приводить к увеличению глубины и степени частичного плавления перидотитов в зонах спрединга, а значит – к образованию более толстой океанической коры [Weller et al., 2019; Arndt, 2023]. Вследствие этого в численных моделях обычно закладывается увеличение мощности океанической коры пропорционально росту потенциальной температуры мантии [Perchuk et al., 2023, 2025b; Zakharov et al., 2024] до 24.3 км для архейской мантии [Weller et al., 2019]. Стоит отметить, что такие значения мощности коры имеют теоретический характер и предполагают выплавку океанической коры из лерцолитовой (т.е. слабодеплетированной) мантии. Вместе с тем значительные области перидотитов верхней мантии в раннем докембрии могли иметь повышенное деплетирование [Davies, 2006; Davies, 1999; Korenaga, 2013; Perchuk et al., 2021], в силу чего могли формироваться участки утоненной (для условий того времени) океанической коры. Кроме того, изменения мощности коры в докембрии могли быть связаны с региональными вариациями температуры мантии и скорости спрединга, что еще больше расширяет диапазон возможных вариаций мощности раннедокембрийской коры.

В данной статье на основе численного петролого-термомеханического моделирования систематически изучается влияние мощности океанической коры на режим субдукции и сопряженную с ним магмогенерацию на ранних стадиях развития Земли.

2. МЕТОДЫ

Авторами проведено численное 2D-моделирование субдукции океанической плиты под континентальную с использованием кода I2VIS [Gerya, Yuen, 2003] для термомеханического и петрологического моделирования геодинамических процессов, модифицированного для решения задач данного исследования. Ниже приводятся лишь основные составляющие модели; более подробные сведения, решаемые уравнения и вещественные параметры можно найти в работах [Perchuk et al., 2023; Zakharov et al., 2024].

В моделях рассматривается деформация вязкопластической среды под действием приложенных тектонических сил. Уравнения движения и сохранения массы и энергии в вязкопластической среде решаются в конечных разностях на недеформируемой разнесенной сетке с использованием метода лагранжевых маркеров в ячейке. Учитываются массовые силы, связанные с тепловыми и химическими неоднородностями, эффекты адиабатического сжатия/расширения и вязкого трения, влияние фазовых переходов, в том числе частичного плавления, миграция флюидов и расплавов. Причиной конвергенции в моделях является постоянная горизонтальная скорость движения субдуцирующей океанической плиты, которая задана в ее литосферной части.

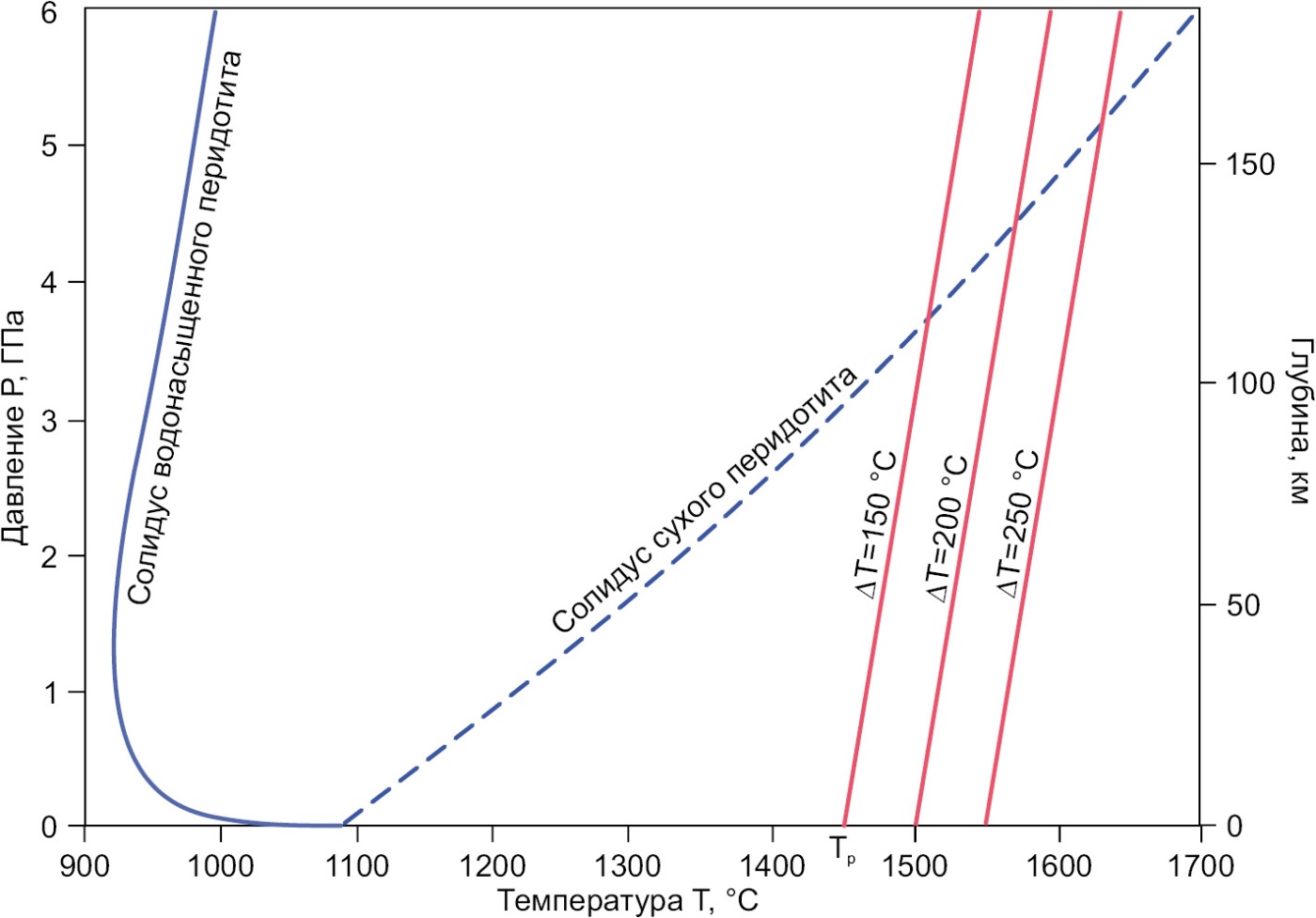

В модели рассматривается деплетированная мантия – обедненный расплавом слой верхней мантии, который образовался в спрединговом хребте в результате декомпрессионного плавления и извлечения расплава при формировании океанической коры и который вследствие этого обладает относительной плавучестью и тугоплавкостью. Деплетирование мантии рассчитывается в соответствии с параметризованными условиями частичного плавления перидотита [Katz et al., 2003] (рис. 1). Степень деплетирования и плотность мантии менялись в океанической плите в зависимости от потенциальной температуры мантии Tp. В моделях рассмотрены варианты Tp=1450–1550 °C, т.е. выше современной на ∆T=T–Tсовр=150–250 °C, что соответствует условиям от архея до неопротерозоя, адиабатический градиент принят 0.5 °С/км (рис. 1).

Рис. 1. Солидусы сухого и водонасыщенного перидотита (по [Katz et al., 2003]).

Красные линии – мантийные адиабаты для моделей с потенциальной температурой мантии Tp=1450 °C (∆T=T–Tсовр=150 °C), Tp=1500 °C (∆T=200 °C), Tp=1550 °C (T=250 °C) и адиабатическим градиентом 0.5 °C/км.

Fig. 1. Solidi of dry and water-saturated peridotite (after [Katz et al., 2003]).

Red lines are mantle adiabats for models with potential mantle temperature Tp=1450 °C (∆T=T–Tmodern=150 °C), Tp=1500 °C (∆T=200 °C), Tp=1550 °C (T=250 °C) and adiabatic gradient 0.5 °C/km.

Термомеханическая граница литосферы и астеносферы проводится по изотерме 1300 °С [Turcotte, Schubert, 2014]. Океаническая геотерма определена по модели остывания плиты [Turcotte, Schubert, 2014] с мощностью 95 км для возраста океанического дна 40 млн лет, континентальная – по кусочно-линейной модели для мощности континентальной литосферы 80 км.

Океаническая кора состоит из слоя осадков, под которым лежит слой гидротермально измененных базальтов с реологией влажного кварцита, подстилаемого слоем габброидов с реологией плагиоклаза [Ranalli, 1995]. Мощность океанической коры, формирующейся в зонах спрединга, зависит от степени плавления перидотитов мантии при их подъеме к поверхности (декомпрессионное плавление). В раннем докембрии повышенные температуры мантии приводили к увеличению степени плавления перидотитов, а также к расширению диапазона глубин, на которых происходил этот процесс. Влияние потенциальной температуры мантии на мощность новообразованной океанической коры было детально исследовано в работе [Weller et al., 2019], и результаты использовались для задания начальных условий в наших моделях.

Континентальная кора мощностью 40 км состоит из трех слоев: верхней коры (мощность h=15 км) кислого состава с реологией влажного кварцита; средней коры (h=15 км) кислого состава с реологией плагиоклаза; нижней коры (h=10 км) основного состава с реологией плагиоклаза. Плотность (при нормальных условиях) фельзитовых слоев коры 2700 кг/м³, базитовых – 3000 кг/м³, далее они меняются в соответствии с PT-условиями (подробнее см. в работах [Perchuk et al., 2023; Zakharov et al., 2024]).

Важным элементом модели является дискретная эклогитизация слоев океанической коры – меньшая кинетическая задержка эклогитизации в водосодержащем базальтовом слое, по сравнению с более сухим нижележащим габбровым слоем [Perchuk et al., 2023]. Раcчеты выполнялись для модели с дискретной эклогитизацией, в которой задавались диапазоны температуры прохождения эклогитового перехода 450–650 и 600–800 °С для базальтового и габбрового слоев океанической коры соответственно [Perchuk et al., 2023; Zakharov et al., 2024].

Для выявления влияния мощности океанической коры на особенности субдукции для каждого варианта потенциальной температуры мантии выполнена серия численных 2D-экспериментов для толстой (18–24 км) и для тонкой (7 км) докембрийской океанической коры. Мощность толстой коры hoc при разных ∆T принималась в соответствии с данными [Weller et al, 2019], тонкой коры – в соответствии с современными значениями. Для моделей при ∆T=150 °C мощность коры hoc варьировалась от 18 до 7 км, при ∆T=200 °C hoc – от 20 до 7 км, при ∆T=250 °C – от 24 до 7 км.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

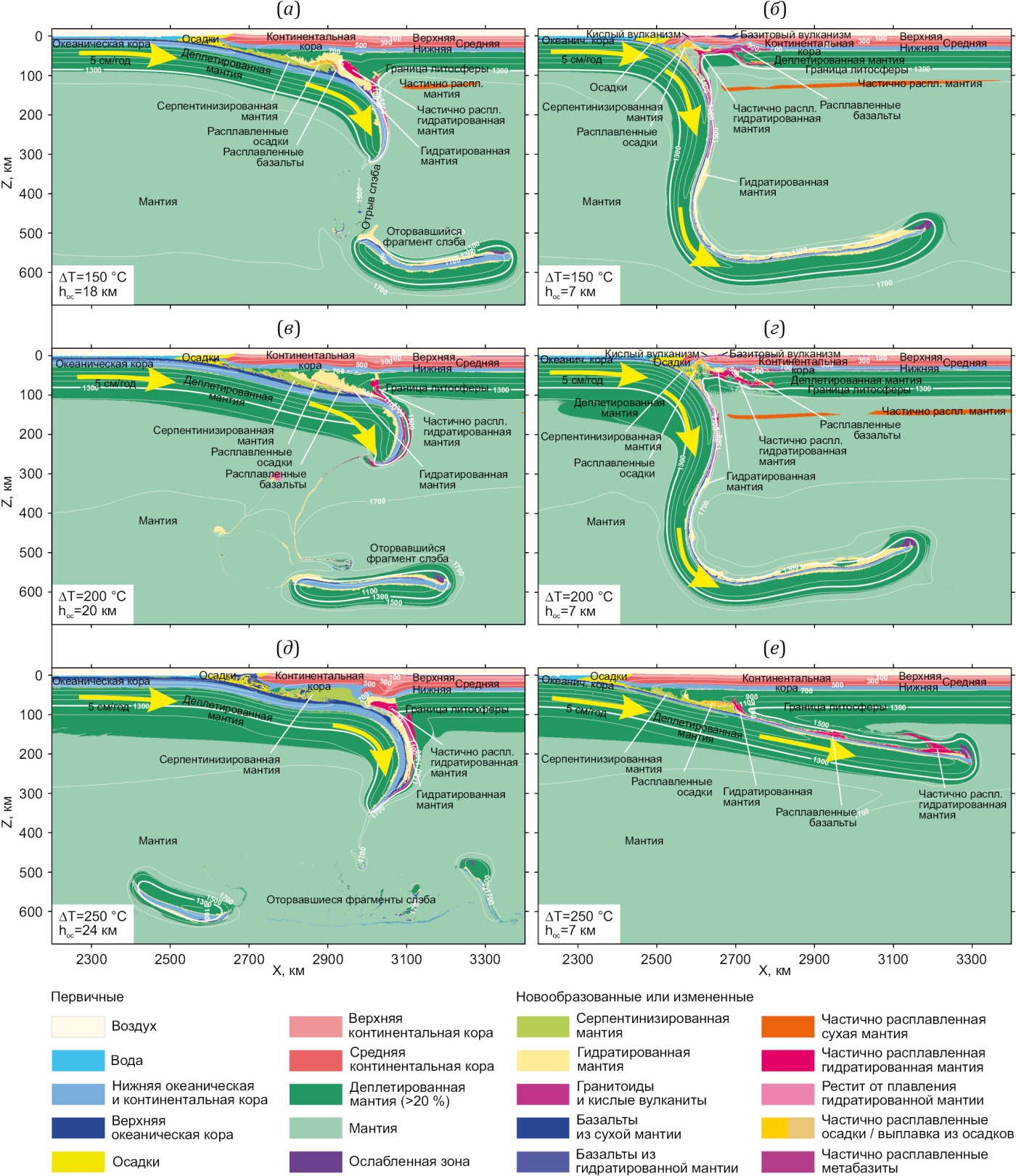

Результаты численных экспериментов по моделированию субдукции под континент одинаковой продолжительности (около 20 млн лет от начала моделирования) для разной мощности коры и потенциальной температуры мантии представлены на рис. 2, 3, 4, 5.

Рис. 2. Результаты моделирования субдукции океан–континент при повышенной температуре мантии и скорости конвергенции 5 см/год при разной мощности океанической коры, hoc.

Белые линии – изотермы с шагом 200 °С, жирная изотерма 1300 °С отмечает границу термальной литосферы. Внизу – цветовой код для различных материалов. Для всех экспериментов приводится состояние для времени около 20 млн лет от начала моделирования субдукции.

Fig. 2. Results of ocean-continent subduction modeling at elevated mantle temperature and convergence rate 5 cm/yr at different oceanic crustal thicknesses, hoc.

White lines are isotherms with a step of 200 °C, the bold isotherm of 1300 °C marks the thermal lithosphere boundary. At the bottom is the color code for different materials. All experiments involve a time period of about 20 Ma from the start of subduction modelling.

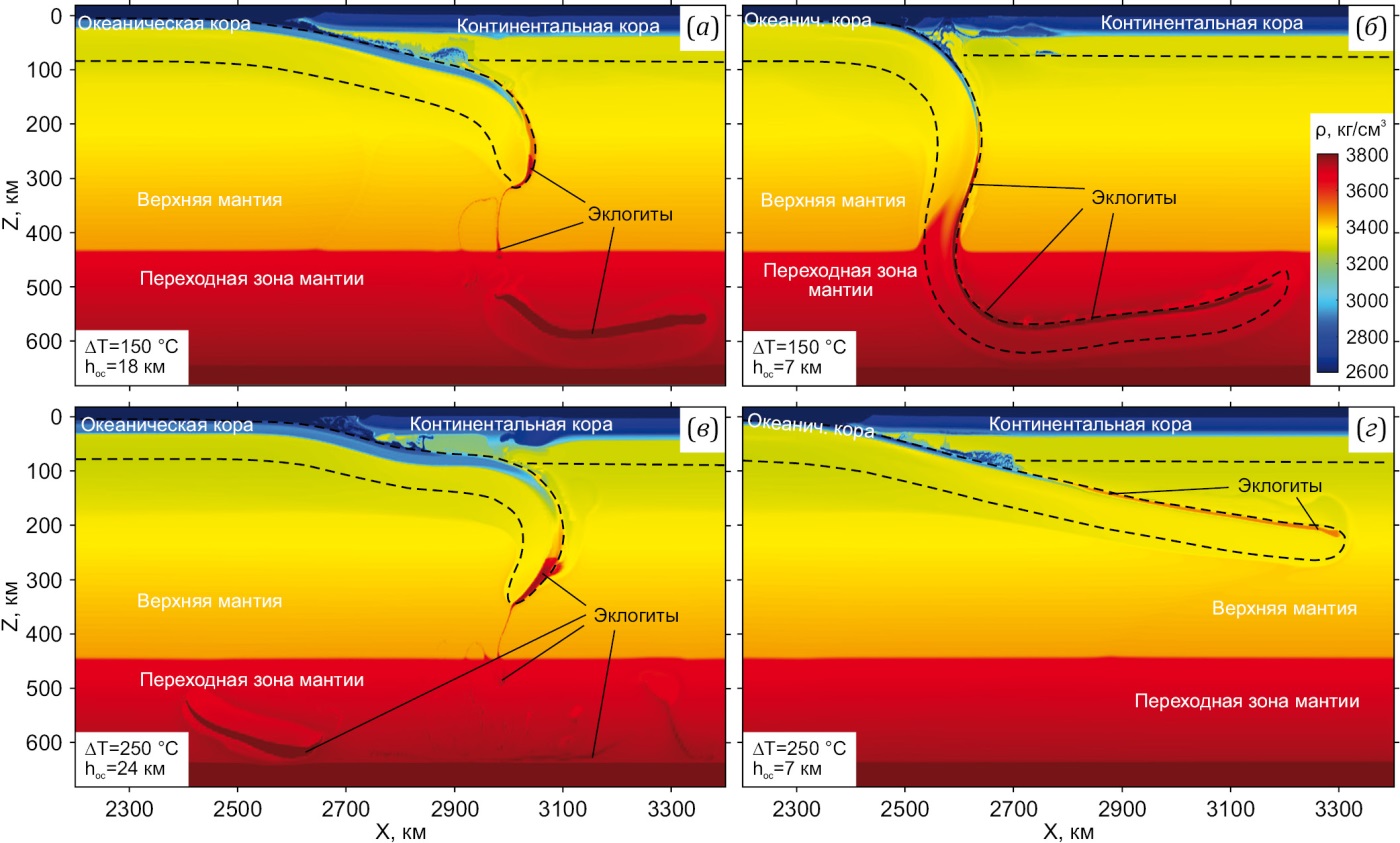

Рис. 3. Распределение плотности для моделей. Штриховая линия – границы литосферного слэба.

Fig. 3. Density maps for the models. The dashed line is the lithospheric slab boundary.

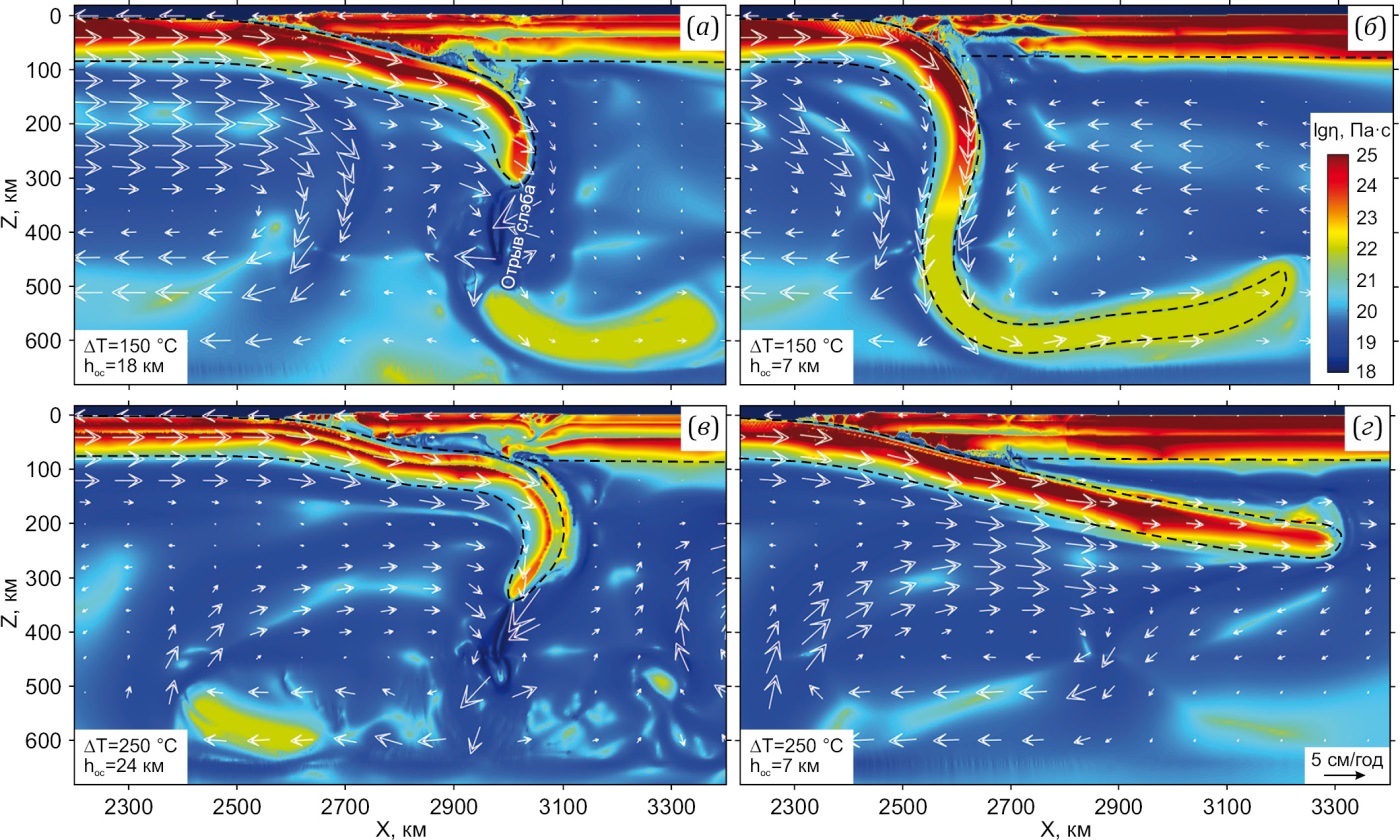

Рис. 4. Эффективная вязкость η и поле скорости (стрелки) для моделей. Штриховая линия – границы литосферного слэба.

Fig. 4. Effective viscosity η and velocity field (arrows) for the models. The dashed line is the lithospheric slab boundary.

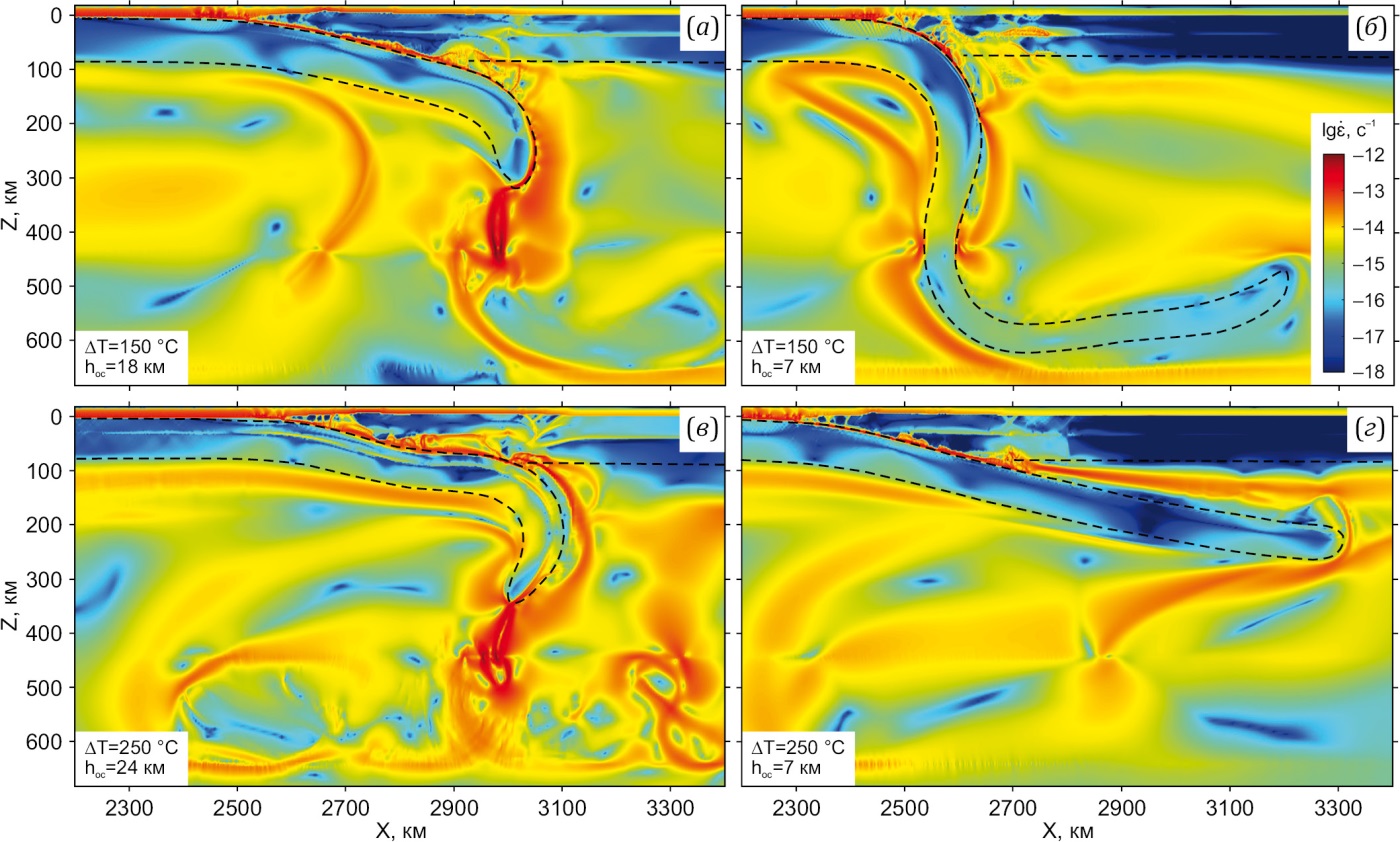

Рис. 5. Скорость деформации (второй инвариант тензора) для моделей. Штриховая линия – границы литосферного слэба.

Fig. 5. Strain rate (second tensor invariant) for the models. The dashed line is the lithospheric slab boundary.

При ∆T=150 и 200 °C и мощной океанической коре – 18 и 20 км соответственно (см. рис. 2, а, в) – реализуется режим пологой субдукции, в ходе которой слэб пододвигается под континентальную плиту на сотни километров, при этом происходит значительная гидратация и серпентинизация мантийного клина. По мере погружения слэба в мантию происходит постепенная эклогитизация океанической коры при достижении соответствующих PT-условий для базальтового и габбрового слоев (см. рис. 3) и утяжеленная фронтальная часть слэба отгибается вниз (см. рис. 2, а, в, рис. 3, а). Субдукция сопровождается периодическими отрывами фронтальной субвертикальной эклогитизированной части слэба, которые накапливаются в переходной зоне мантии. Во время кратковременных эпизодов, когда передовая часть слэба под действием эклогитизации отгибается вниз и отрывается, происходит частичное плавление слэба, приводящее к образованию небольших объемов кислых магм на большом удалении от желоба. Этот процесс подробно описан в работе [Perchuk et al., 2023].

В численных экспериментах с тонкой океанической корой, 7 км при ∆T=150 °C (см. рис. 2, б) и ∆T=200 °C (см. рис. 2, г), океаническая плита лишь первые 10 млн лет погружается полого (под углом 30–45°), после чего угол падения быстро (в течение 1–2 млн лет) увеличивается до почти вертикального. После ~14 млн лет начинается откат слэба и поднятие горячей астеносферной мантии, что приводит к растяжению активной окраины и формированию задугового бассейна. Этот процесс сопровождается обильным кислым магматизмом, базитовый магматизм развит в значительно меньшем объеме, чем кислый. Для модели при ∆T=200 °C (см. рис. 2, г) развитие происходит по тем же стадиям, но с небольшим (1–2 млн лет) запаздыванием по отношению к модели при ∆T=150 °C.

При ∆T=250 °C и мощной океанической коре – 24 км (см. рис. 2, д, рис. 3, в) – реализуется режим пологой субдукции, в целом схожий с результатами для моделей с ∆T=150 и 200 °C, но отличающийся от последних значительно меньшим продвижением слэба под континент и более частыми отрывами его небольших фронтальных фрагментов, а также значительной деформацией континентальной коры над его отвисающей частью.

Введение в модель тонкой (для докембрийских условий) океанической коры мощностью 7 км при ∆T=250 °C (см. рис. 2, е) приводит к развитию режима пологой субдукции с ровной геометрией слэба и углом погружения 15–20°, выдерживаемого под континентальной плитой на расстоянии до 1000 км. Следует отметить, что разные режимы крутой и пологой субдукции возникают при одном и том же начальном угле падения ослабленной зоны, вдоль которой зарождается субдукция в численном эксперименте, что требует дальнейшего систематического изучения [Li et al., 2011].

Реологическое расслоение литосферы для моделей с ∆T=150 и 250 °C проявляется в чередовании слоев повышенной и пониженной вязкости (см. рис. 4) и скорости деформации (рис. 5). Это расслоение проявлено для континентальной литосферы (слой пониженной вязкости в нижней континентальной коре), а также и для океанической в моделях с толстой корой (см. рис. 4, а, в; рис. 5, а, в). Области активной деформации литосферы выражаются в виде концентрированных узких зон пониженной вязкости и повышенной скорости деформации, которые соответствуют разломным структурам. Поле течений в верхней мантии левее зоны субдукции согласуется с движением субдуцирующей литосферной плиты, а в переходной зоне мантии формируется возвратный поток. Отрывы фрагментов слэба (см. рис. 2, а, д) вызывают значительное возмущение поля скорости (см. рис. 4, а, в) и деформации (рис. 5, а, в) в верхней мантии. Откат слэба в модели с ∆T=150 °C с тонкой корой (см. рис. 4, б) выражается в обратном потоке верхнемантийного вещества правее зоны субдукции. В модели с ∆T=250 °C с тонкой корой слэб обладает большей вязкостью и прочностью (см. рис. 4, г), вследствие этого он слабо деформирован (рис. 5, г), его пологое ровное погружение вызывает согласованное движение вещества верхней мантии в том же направлении (см. рис. 4, г).

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Структура и мощность океанической коры, образованной в современных срединно-океанических хребтах, меняется в зависимости от скорости спрединга [Bown, White, 1994; Dilek, Furnes, 2014]. Наиболее мощная океаническая кора (не считая коры в океанических плато) формируется в зонах спрединга при скорости спрединга выше 5 см/год [Chen, 1992] и отвечает по строению и мощности классической модели офиолитов Пенроуза [Coleman, 1979]. Мощность такой коры составляет ~6–7 км, она создается при невысокой степени плавления мантии, 8–10 % [Sleep, 1975; McKenzie, Bickle, 1988; Herzberg et al., 2010].

Сведения о мощности раннедокембрийской океанической коры носят не столь определенный характер ввиду отсутствия однозначных свидетельств, сохраненных лишь в кратонных областях [Bickle et al., 1994; Palin et al., 2020; Palin, Santosh, 2021]. Это вполне естественно вследствие весьма ограниченного распространения архейской коры на поверхности Земли (~5 % поверхности [Artemieva, 2006]), представленной в основном кислыми породами тоналит-трондьемит-гранодиоритовой (ТТГ) серии, ассоциирующими с метаморфически измененными зеленокаменными породами дискуссионного генезиса [Cawood et al., 2013]. В такой ситуации мощность океанической коры, как правило, устанавливается на основе термальных моделей эволюции Земли и петрологических данных (термодинамическое моделирование, эксперименты) о степени плавления перидотитов при соответствующих РТ-условиях [Weller et al., 2019; Arndt, 2023]. Именно такой подход использовался в одной из наших экспериментальных серий. В другой серии было принято во внимание, что мощность океанической коры зависит от деплетирования перидотитов мантии, из которых она выплавляется [Davies, 2006; Perchuk et al., 2021]. В случае высокой степени деплетирования может образовываться тонкая (в предельном случае до 3 км) океаническая кора, несмотря на высокую температуру мантии [Davies, 2006]. Другим фактором, приводящим к формированию тонкой коры, являются низкие скорости спрединга [Bown, White, 1994; Su et al., 1994; Zhou et al., 2020]. Геодинамические эффекты влияния мощной коры в докембрии на режим субдукции и характер магмагенерации оказались весьма значимыми (см. рис. 2).

Введение в модели при ∆T=150–200 °C относительно тонкой океанической коры приводит к режиму крутой субдукции, сопровождаемой кислым магматизмом (см. рис. 2, б, г), в то время как в моделях при той же температуре мантии, но с толстой океанической корой возникает пологая субдукция с весьма ограниченным и эпизодическим магматизмом (см. рис. 2, в, д).

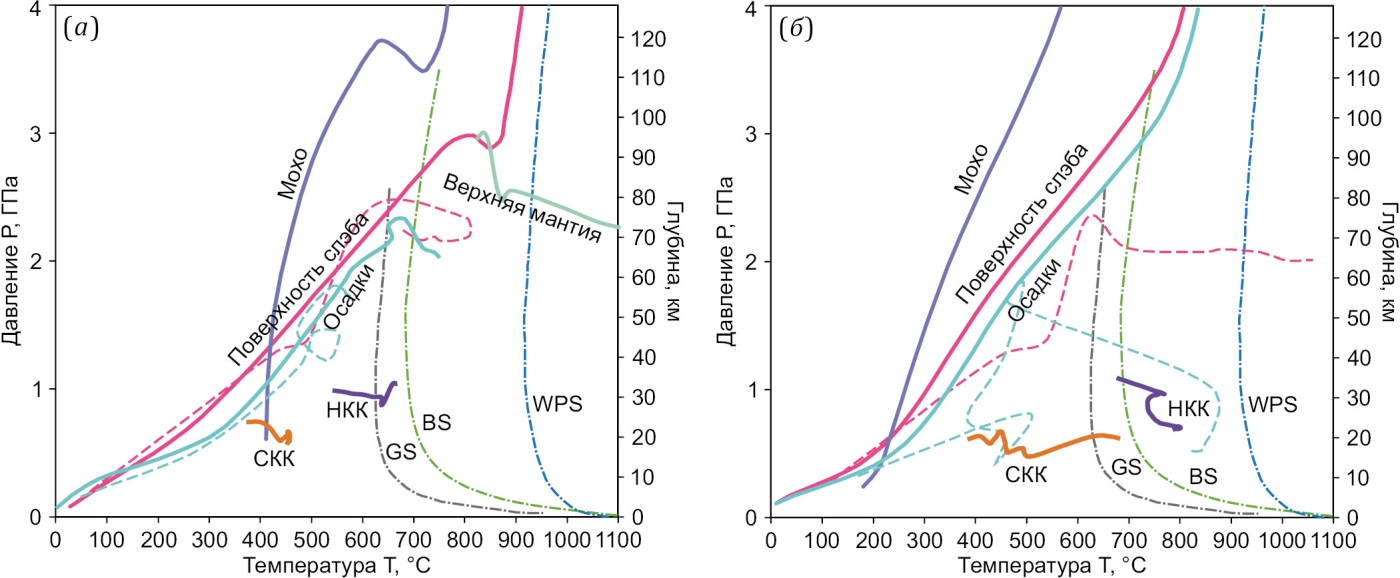

На рис. 6 представлены эволюционные РТ-тренды для моделей при ∆T=150 °C, тренды для моделей при ∆T=200 °C имеют схожий характер и потому не приводятся. Для модели с толстой корой (см. рис. 2, а; рис. 6, а) и пологой субдукцией субгоризонтальное движение слэба выражено в виде «ступеньки» на трендах для поверхности и подошвы коры. Диаграммы показывают, что породы базальтового слоя океанической коры, а также океанские осадки частично погружаются в мантию вместе со слэбом, а частично отслаиваются от него. При этом в модели с толстой корой и пологой субдукцией (рис. 6, а) только часть пород слэба попадают в область плавления. Породы верхней «сухой» мантии достигают солидуса (см. рис. 1) в очень небольшом объеме, а породы нижней (базитовой) и средней (фельзической) континентальной коры не прогреваются до температуры плавления. Эти факторы определяют ограниченный магматизм в этих моделях. В то же время в моделях с тонкой корой и крутопадающей субдукцией (рис. 6, б) фрагменты верхней океанической коры и осадков попадают в область плавления.

Рис. 6. Эволюционные РТ-тренды для пород из моделей с ∆T=150 °C.

(а) – hoc=18 км, (б) – hoc=7 км. Представлены тренды для поверхности слэба (красные линии), нижней границы океанической коры (фиолетовые линии), осадков (голубые линии), фрагментов нижней (НКК) и средней (СКК) континентальной коры, верхней мантии (зеленые линии). Штриховыми линиями соответствующего цвета показаны тренды для отслоенных фрагментов базальтов и осадков. Показаны кривые солидуса: WPS – водонасыщенного перидотита (по [Katz et al., 2003]), BS – базальта (по [Schmidt, Poli, 1998]), GS – фельзических пород (по [Till et al., 2012]).

Fig. 6. Evolutionary PT trends for rocks from models with ∆T=150 °C.

(a) – hoc=18 km, (б) – hoc=7 km. Trends are shown for the slab surface (red), the lower boundary of the oceanic crust (purple), sediments (blue), fragments of the lower (НКК) and middle (СКК) continental crust, and the upper mantle (green). The dashed lines of the corresponding color show the trends for detached basalt fragments and sediments. Solidus curves: WPS – water-saturated peridotite (after [Katz et al., 2003]), BS – basalt (after [Schmidt, Poli, 1998]), GS – felsic rocks (after [Till et al., 2012]).

Значительные объемы верхней мантии (как «сухой», так и гидратированной) в зоне субдукции достигают условий плавления. При откате слэба происходит внедрение горячего частично расплавленного глубинного вещества в континентальную кору, что, в свою очередь, вызывает частичное плавление пород коры. Таким образом, источниками базитовых магм в моделях с тонкой корой, где реализуется крутопадающая субдукция с обильным магматизмом, являются «сухая» и гидратированная мантия, а источником кислых магм – метаосадки, затянутые погружающимся слэбом, метабазальты слэба, а также (в меньшей мере) породы континентальной коры, подвергшиеся воздействию поднимающихся горячих пород при откате слэба.

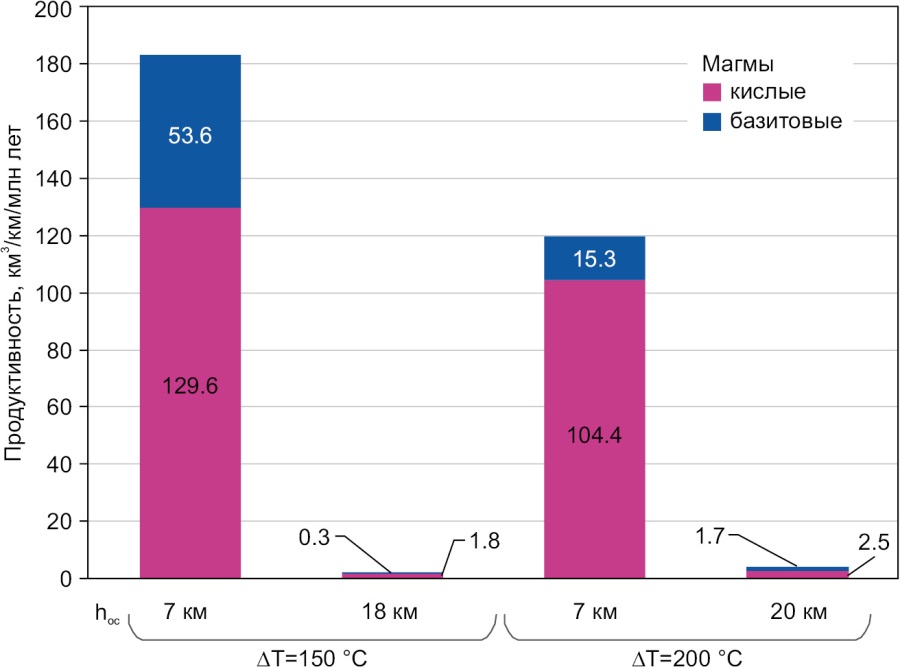

Средняя продуктивность магматизма (рис. 7) в модели при ∆T=150 °C с корой мощностью 7 км (за период 11–20 млн лет модельного времени) составила 183 км³/км/млн лет, среди которых 130 км³/км/млн лет приходится на кислые, а 53 км³/км/млн лет на базитовые магмы, в то время как в модели с корой 18 км за тот же период средняя продуктивность 2.1 км³/км/млн лет (1.8 и 0.3 км³/км/млн лет для кислых и базитовых магм соответственно). В модели при ∆T=200 °C, несмотря на более высокую температуру мантии, средняя продуктивность была несколько меньше – 120 км³/км/млн лет, причем для кислых магм – 105 км³/км/млн лет, для базитовых – 15 км³/км/млн лет, в то время как в модели с корой 20 км за тот же период средняя продуктивность 4.2 км³/км/млн лет (2.5 и 1.7 км³/км/млн лет для кислых и базитовых магм соответственно). Эти оценки согласуются с качественным результатом, представленным в работе [Perchuk et al., 2023], где в моделях докембрийской пологой субдукции под континент с толстой корой наблюдался только весьма ограниченный и кратковременный магматизм.

Рис. 7. Средняя продуктивность магматизма в моделях при ∆T=150 и 200 °C с толстой и тонкой океанической корой.

Fig. 7. Average magmatic productivity in models at ∆T=150 and 200 °C with thick and thin oceanic crust.

Следует отметить, что магмогенерация в рассматриваемых сериях при крутой субдукции с тонкой корой под континент выше, чем при пологой субдукции с толстой корой (см. рис. 2; рис. 7). При этом численные эксперименты с аналогичными начальными параметрами, но для интраокеанической пологой субдукции показывают обильный кислый магматизм [Perchuk et al., 2025a]. Ранее в статье [Perchuck et al., 2019] при рассмотрении интраокеанической субдукции в докембрийских условиях (∆T=150 °C ) нами был получен режим крутой субдукции, который сопровождался и значительным магматизмом (средняя продуктивность 850 км³/км/млн лет), в основном с генерацией платобазальтов, которые выплавлялись из перидотитов «сухой» мантии (со средней продуктивностью 785 км³/км/млн лет) вследствие отката слэба. Существенное (на порядок) расхождение с этими результатами полученных в настоящей работе связано, прежде всего, со значительным увеличением глубины модельной области (с 400 км в работе [Perchuk et al., 2019] до 1000 км), что заметно ограничивает мобильность слэбов за счет их механического взаимодействия с нижней границей переходной зоны мантии, которая не была включена в предыдущие модели. Кроме того, сейчас в наших моделях не происходит столь значительного отката слэба из-за увеличения его плавучести, вызванной введением дискретной эклогитизации океанической коры и мантии под ней. В результате выплавка базальтов из «сухой» мантии происходит в значительно меньшем объеме, чем в модели [Perchuk et al., 2019].

В целом, магматизм в моделях с крутой субдукцией, возникающей при тонкой океанической коре, аналогичен процессам формирования континентальной коры на современных активных окраинах, где продуктивность магматизма оценивается в широком диапазоне. Для чилийской зоны субдукции интенсивность прироста континентальной коры составляет 14–107 км³/км/млн лет [De Silva, Kay, 2018], а усредненные оценки для современных активных окраин дают от 60 [Dobretsov, 2010] до 90 км³/км/млн лет [Clift, Vannucchi, 2004]. Полученная в наших моделях продуктивность магматизма сходится по порядку величины с приведенными выше оценками для современных активных окраин, превышая их в несколько раз, и, таким образом, режим крутой субдукции может дать дополнительный механизм формирования континентальной коры в раннем докембрии.

Полученные нами результаты в целом согласуются со схемой из работы [Savko et al., 2024] для восточной окраины архейского Курского блока Сарматии, где пологая субдукция также не связывается с обильным магматизмом. Лишь «обрушение» (т.е. отрыв) слэба, по мнению авторов, вызывало подъем астеносферы, ее декомпрессионное плавление с образованием базитового андерплейтинга, который привел к внутрикоровому плавлению в верхней плите с образованием палеопротерозойской кислой крупной магматической провинции.

Частый отрыв слэба при повышенной температуре мантии и мощной океанической коре (до 22 км), подверженной эклогитизации, обосновывается с помощью численного моделирования [van Hunen, van den Berg, 2008; Moyen, van Hunen, 2012]. В наших моделях кислый магматизм также является результатом прекращения пологой субдукции за счет не отрыва, но отката слэба. Андерплейтинг не приводит к плавлению средней коры, тепла астеносферной мантии оказывается вполне достаточно для плавления метаосадков и метабазитов слэба с образованием весьма значительных, как было показано выше, объемов кислой коры.

Заслуживает внимания режим пологой субдукции с ровной геометрией слэба на протяжении 1000 км в модели с тонкой корой (7 км) и ∆T=250 °C (см. рис. 2, е). Аналогичная геометрия слэба была получена при моделировании современной коллизии при задании изначально пологих (5–15°) углов конвергенции [Li et al., 2011]. Угол падения слэбов при пологой субдукции обычно уменьшается с глубиной вплоть до субгоризонтального движения [Zakharov et al., 2024; Perchuk et al., 2025b]. Возможная причина развития субдукции под постоянным углом состоит в сочетании факторов повышенной мощности деплетированной мантии при данной величине ∆T и тонкой океанической коры. Толстая деплетированная мантия обладает относительно пониженной плотностью и имеет положительную плавучесть, а кора не создает значительной отрицательной плавучести из-за своей небольшой толщины и кинетической задержки эклогитизации (см. рис. 3, г). Распределение эффективной вязкости (см. рис. 4, г) и скорости деформации (см. рис. 5, г) показывает, что слэб в этом случае ведет себя как консолидированный блок, реализуя ровное погружение. Этот интересный режим субдукции заслуживает дальнейшего систематического изучения.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые выполненное изучение субдукции при разной мощности океанической коры показало, что этот параметр оказывает существенное влияние на режим докембрийской субдукции. В частности, толстая океаническая кора, мощность которой соответствует плавлению примитивной мантии в зоне спрединга [Weller et al., 2019], способна вместе с деплетированной мантией обеспечить положительную плавучесть слэба при условии кинетической задержки эклогитизации для моделей при ∆Т=150–200 °С. При снижении мощности коры до современных значений (7 км) ее плотности оказывается недостаточно для поддержания положительной плавучести слэба, что приводит к крутой субвертикальной субдукции. При этом режиме генерируются базитовые и кислые магмы. Утонение коры до 7 км при более высокой потенциальной температуре мантии (∆T=250 °C) позволяет избежать режима крутопадающей субдукции благодаря повышенной мощности плавучей деплетированной мантии. Сочетание относительно тонкой океанической коры с мощной деплетированной мантией позволяет развиться особому стилю пологой субдукции, для которого характерно погружение слэба под постоянным небольшим (15–20°) углом и при этом ограниченное развитие серпентинизации в мантийном клине и весьма ограниченное плавление базальтового слоя слэба.

6. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят О.П. Полянского и анонимного рецензента, чьи замечания и предложения способствовали улучшению окончательного варианта статьи.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Arndt N., 2023. How Did the Continental Crust Form: No Basalt, No Water, No Granite. Precambrian Research 397, 107196, https://doi.org/10.1016/j.precamres.2023.107196.

2. Artemieva I.M., 2006. Global 1°×1° Thermal Model TC1 for the Continental Lithosphere: Implications for Lithosphere Secular Evolution. Tectonophysics 416 (1–4), 245–277. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2005.11.022.

3. Bickle M.J., Nisbet E.G., Martin A., 1994. Archean Greenstone Belts Are Not Oceanic Crust. Journal of Geology 102 (2), 121–137. https://doi.org/10.1086/629658.

4. Bown J.W., White R.S., 1994. Variation with Spreading Rate of Oceanic Crustal Thickness and Geochemistry. Earth and Planetary Science Letters 121 (3–4), 435–449. https://doi.org/10.1016/0012-821X(94)90082-5.

5. Brown M., Johnson T., Gardiner N.J., 2020. Plate Tectonics and the Archean Earth. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 48, 291–320. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-081619-052705.

6. Cawood P.A., Hawkesworth C.J., Dhuime B., 2013. The Continental Record and the Generation of Continental Crust. Geological Society of America Bulletin 125 (1–2), 14–32. https://doi.org/10.1130/B30722.1.

7. Chen Y.J., 1992. Oceanic Crustal Thickness Versus Spreading Rate. Geophysical Research Letters 19 (8), 753–756. https://doi.org/10.1029/92GL00161.

8. Clift P., Vannucchi P., 2004. Controls on Tectonic Accretion Versus Erosion in Subduction Zones: Implications for the Origin and Recycling of the Continental Crust. Reviews of Geophysics 42 (2), RG2001. https://doi.org/10.1029/2003RG000127.

9. Колман Р.Г. Офиолиты. М.: Изд-во «Мир», 1979. 262 с.

10. Davies G.F., 2006. Gravitational Depletion of the Early Earth’s Upper Mantle and the Viability of Early Plate Tectonics. Earth and Planetary Science Letters 243 (3–4), 376–382. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.01.053.

11. Davies J.H., 1999. The Role of Hydraulic Fractures in Generating Intermediate Depth Earthquakes and Subduction Zone Magmatism. Nature 398, 142–145. https://doi.org/10.1038/18202.

12. De Silva S.L., Kay S.M., 2018. Turning up the Heat: High-Flux Magmatism in the Central Andes. Elements 14 (4), 245–250. https://doi.org/10.2138/gselements.14.4.245.

13. Dilek Y., Furnes H., 2014. Ophiolites and Their Origins. Elements 10 (2), 93–100. https://doi.org/10.2113/gselements.10.2.93.

14. Dobretsov N.L., 2010. Distinctive Petrological, Geochemical, and Geodynamic Features of Subduction-Related Magmatism. Petrology 18 (1), 84–106. https://doi.org/10.1134/S0869591110010042.

15. Дубинин Е.П., Галушкин Ю.И., Сущевская Н.М. Спрединговые хребты и трансформные разломы // Мировой океан. Геология и тектоника океана. Катастрофические явления в океане / Ред. Л.И. Лобковский. М.: Научный мир, 2013. Т. 1. С. 92–170.

16. Gerya T., 2014. Precambrian Geodynamics: Concepts and Models. Gondwana Research 25 (2), 442–463. https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.11.008.

17. Gerya T.V., Yuen D.A., 2003. Characteristics-Based Marker-in-Cell Method with Conservative Finite-Differences Schemes for Modeling Geological Flows with Strongly Variable Transport Properties. Physics of the Earth and Planetary Interiors 140 (3), 293–318. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2003.09.006.

18. Herzberg C., Condie K., Korenaga J., 2010. Thermal History of the Earth and Its Petrological Expression. Earth and Planetary Science Letters 292 (1–2), 79‒88. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.01.022.

19. Katz R.F., Spiegelman M., Langmuir C.H., 2003. A New Parameterization of Hydrous Mantle Melting. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 4 (9), 1073. https://doi.org/10.1029/2002GC000433.

20. Кирдяшкин А.А., Кирдяшкин А.Г., Дистанов В.Э., Гладков И.Н. Об источнике тепла в зоне субдукции // Геодинамика и тектонофизика. 2021. Т. 12. № 3. С. 471–484. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-3-0534.

21. Korenaga J., 2013. Initiation and Evolution of Plate Tectonics on Earth: Theories and Observations. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 41, 117–151. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-050212-124208.

22. Korobeynikov S.N., Polyansky O.P., Sverdlova V.G., Babichev A.V., Reverdatto V.V., 2008. Computer Modeling of Underthrusting and Subduction Under Conditions of Gabbro-Eclogite Transition in the Mantle. Doklady Earth Sciences 421 (1), 724–728. https://doi.org/10.1134/S1028334X08050024.

23. Labrosse S., Jaupart C., 2007. Thermal Evolution of the Earth: Secular Changes and Fluctuations of Plate Characteristics. Earth and Planetary Science Letters 260 (3–4), 260–465. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2007.05.046.

24. Li Z.H., Xu Z.Q., Gerya T.V., 2011. Flat Versus Steep Subduction: Contrasting Modes for the Formation and Exhumation of High- to Ultrahigh-Pressure Rocks in Continental Collision Zones. Earth and Planetary Science Letters 301 (1–2), 65–77. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.10.014.

25. Liu L., Gurnis M., Seton M., Saleeby J., Müller R.D., Jackson J.M., 2010. The Role of Oceanic Plateau Subduction in the Laramide Orogeny. Nature Geoscience 3 (5), 353–357. https://doi.org/10.1038/ngeo829.

26. Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. М.: Научный мир, 2004. 612 с.

27. Лобковский Л.И., Рамазанов М.М., Котелкин В.Д. Развитие модели верхнемантийной конвекции, сопряженной с зоной субдукции, с приложениями к мел-кайнозойской геодинамике Центрально-Восточной Азии и Арктики // Геодинамика и тектонофизика. 2021. Т. 12. № 3. С. 455–470. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-3-0533.

28. Martin H., Smithies R.H., Rapp R., Moyen J.-F., Champion D., 2005. An Overview of Adakite, Tonalite-Trondhjemite-Granodiorite (TTG), and Sanukitoid: Relationships and Some Implications for Crustal Evolution. Lithos 79 (1–2), 1–24. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2004.04.048.

29. McKenzie D.A.N., Bickle M.J., 1988. The Volume and Composition of Melt Generated by Extension of the Lithosphere. Journal of Petrology 29 (3), 625–679. https://doi.org/10.1093/petrology/29.3.625.

30. Moyen J.-F., van Hunen J., 2012. Short-Term Episodicity of Archaean Plate Tectonics. Geology 40 (5), 451–454. https://doi.org/10.1130/G322894.1.

31. Palin R.M., Santosh M., 2021. Plate Tectonics: What, Where, Why, and When? Gondwana Research 100, 3–24. https://doi.org/10.1016/j.gr.2020.11.001.

32. Palin R.M., Santosh M., Cao W., Li Sh.-Sh., Hernández-Uribe D., Parsons A., 2020. Secular Change and the Onset of Plate Tectonics on Earth. Earth-Science Reviews 207, 103172. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103172.

33. Perchuk A.L., Gerya T.V., Zakharov V.S., Griffin W.L., 2021. Depletion of the Upper Mantle by Convergent Tectonics in the Early Earth. Scientific Reports 11, 21489. https://doi.org/10.1038/s41598-021-00837-y.

34. Perchuk A.L., Zakharov V.S., Gerya T.V., Brown M., 2019. Hotter Mantle but Colder Subduction in the Precambrian: What Are the Implications? Precambrian Research 330, 20–34. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2019.04.023.

35. Perchuk A.L., Zakharov V.S., Gerya T.V., Griffin W.L., 2023. Flat Subduction in the Early Earth: The Key Role of Discrete Eclogitization Kinetics. Gondwana Research 119, 186–203. https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.03.015.

36. Perchuk A.L., Zakharov V.S., Gerya T.V., Griffin W.L., 2025a. Felsic Magmatism During Precambrian Flat Subduction. Geoscience Frontiers 16 (6), 102133. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2025.102133.

37. Perchuk A.L., Zakharov V.S., Gerya T.V., Stern R.J., 2025b. Shallow vs. Deep Subduction in Earth History: Contrasting Regimes of Water Recycling Into the Mantle. Precambrian Research 418, 107690. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2025.107690.

38. Ranalli G., 1995. Rheology of the Earth. Chapman & Hall, London, 413 p.

39. Rebetskiy Yu.L., 2020. Pattern of Global Crustal Stresses of the Earth. Geotectonics 54 (6), 723–740. https://doi.org/10.1134/S0016852120060114.

40. Savko К.А., Samsonov А.V., Korish Е.Kh., Larionov А.N., Salnikova Е.B., Ivanova А.А., Bazikov N.S., Tsybulyaev S.V., Chervyakovskaya М.V., 2024. Granitoid Intrusions at the Periphery of the Kursk Block as Part of a Paleoproterozoic Silicic Large Igneous Province in Eastern Sarmatia. Petrology 32 (6), 719–771. https://doi.org/10.1134/S0869591124700218.

41. Schmidt M.W., Poli S., 1998. Experimentally Based Water Budgets for Dehydrating Slabs and Consequences for Arc Magma Generation. Earth and Planetary Science Letters 163 (1–4), 361–379. https://doi.org/10.1016/S0012-821X(98)00142-3.

42. Shchipansky A.A., 2012. Subduction Geodynamics in Archean and Formation of Diamond-Bearing Lithospheric Keels and Early Continental Crust of Cratons. Geotectonics 46 (2), 122–141. https://doi.org/10.1134/S0016852112020057.

43. Sizova E., Gerya T., Brown M., Perchuk L.L., 2010. Subduction Styles in the Precambrian: Insight from Numerical Experiments. Lithos 116 (3–4), 209–229. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2009.05.028.

44. Sleep N.H., 1975. Formation of Oceanic Crust: Some Thermal Constraints. Journal of Geophysical Research 80 (29), 4037–4042. https://doi.org/10.1029/JB080i029p04037.

45. Su W., Mutter C.Z., Mutter J.C., Buck W.R., 1994. Some Theoretical Predictions on the Relationships Among Spreading Rate, Mantle Temperature, and Crustal Thickness. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 99 (B2), 3215–3227. https://doi.org/10.1029/93JB02965.

46. Syracuse E.M., van Keken P.E., Abers G.A., 2010. The Global Range of Subduction Zone Thermal Models. Physics of the Earth and Planetary Interiors 183 (1–2), 73–90. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2010.02.004.

47. Tang M., Chen K., Rudnick R.L., 2016. Archean Upper Crust Transition from Mafic to Felsic Marks the Onset of Plate Tectonics. Science 35 (6271), 372–375. https://doi.org/10.1126/science.aad5513.

48. Till C.B., Grove T.L., Withers A.C., 2012. The Beginnings of Hydrous Mantle Wedge Melting. Contributions to Mineralogy and Petrology 163 (4), 669–688. https://doi.org/10.1007/s00410-011-0692-6.

49. Trubitsyn V.P., 2019. Problems of Global Geodynamics. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 55 (2), 152–167. https://doi.org/10.1134/S1069351319010129.

50. Trubitsyn V.P., Baranov A.A., Kharybin E.V., 2007. Numerical Models of Subduction of the Oceanic Crust with Basaltic Plateaus. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 43 (7), 533–542. https://doi.org/10.1134/S1069351307070014.

51. Turcotte D.L., Schubert G., 2014. Geodynamics. Cambridge University Press, Cambridge, 626 p.

52. Van Hunen J., van den Berg A.P., 2008. Plate Tectonics on the Early Earth: Limitations Imposed by Strength and Buoyancy of Subducted Lithosphere. Lithos 103 (1–2), 217–235. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2007.09.016.

53. Weller O.M., Copley A., Miller W.G.R., Palin R.M., Dyck B., 2019. The Relationship Between Mantle Potential Temperature and Oceanic Lithosphere Buoyancy. Earth and Planetary Science Letters 518, 86–99. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.05.005.

54. Zakharov V.S., Perchuk A.L., Gerya T.V., Eremin M.D., 2024. Subduction Styles at Different Stages of Geological History of the Earth: Results of Numerical Petrological-Thermomechanical 2D Modeling. Geotectonics 58 (4), 403–427. https://doi.org/10.1134/S0016852124700298.

55. Zhou D., Li Ch.-F., Zlotnik S., Wang J., 2020. Correlations Between Oceanic Crustal Thickness, Melt Volume, and Spreading Rate from Global Gravity Observation. Marine Geophysical Research 41 (3), 14. https://doi.org/10.1007/s11001-020-09413-x.

Об авторах

В. С. ЗахаровРоссия

119991, Москва, Ленинские горы, 1

А. Л. Перчук

Россия

119991, Москва, Ленинские горы, 1; 142432, Черноголовка, ул. Академика Осипьяна, 4

Т. В. Геря

Швейцария

8092, Цюрих, 5, Зоннеггштрассе

Рецензия

Для цитирования:

Захаров В.С., Перчук А.Л., Геря Т.В. ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ НА СТИЛЬ СУБДУКЦИИ В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО ПЕТРОЛОГО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0844. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0844. EDN: doovjr

For citation:

Zakharov V.S., Perchuk A.L., Gerya T.V. THE EARLY PRECAMBRIAN EFFECT OF OCEANIC CRUSTAL THICKNESS ON THE SUBDUCTION STYLE OBTAINED BY NUMERICAL PETROLOGICAL AND THERMOMECHANICAL MODELING. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0844. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0844. EDN: doovjr

JATS XML