ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА

Проведены детальные петрографические, геохимические, Sm-Nd изотопные исследования, а также U-Pb (LA-ICP-MS) геохронологические исследования зерен детритового циркона гнейсов комплекса Ольхон, распространенных совместно с мраморами и кварцитами в зоне Анга-Сахюрты Ольхонского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса. Среди гнейсов выделяются скаполит-пироксен-плагиоклазовые, биотит-пироксен-амфибол-плагиоклазовые, гранат-биотит-амфибол-плагиоклазовые, пироксен-амфибол-биотит-плагиоклазовые разности. По содержанию петрогенных оксидов протолиты гнейсов реконструируются как карбонатистые, железистые алевролиты и аргиллиты, а также карбонатные алевролиты. Концентрации в гнейсах большинства редких элементов и их отношения, в том числе такие как La/Sc, Zr/Sc, Th/Co, Ti/Zr, указывают на их возможное формирование в результате смешения материала, образованного при разрушении магматических пород как основного, так и кислого состава. Проанализированные гнейсы отличаются значениями ɛNd(t), которые составляют +1.3 и –5.6, что может свидетельствовать о разном вкладе пород того или другого состава в их источник. Возраст большинства зерен детритового циркона в скаполит-пироксен-плагиоклазовом гнейсе варьируется от 552 до 922 млн лет с максимумами на отметках 620 и 780 млн лет. На основании данных по возрасту самого молодого зерна детритового циркона (552±8 млн лет) и с учетом возраста метаморфических преобразований пород зоны Анга-Сахюрты (460‒490 млн лет) можно сделать вывод, что накопление осадочных протолитов пород комплекса Ольхон этой зоны имело место в течение временного интервала 550–490 млн лет. Совокупность геохронологических данных по гнейсам комплексов Ольхон и Шебарта зоны Анга-Сахюрты позволяет допускать близкий возраст накопления протолитов метаморфических пород обоих комплексов (кембрий), а также их формирование в результате разрушения сходных источников преимущественно неопротерозойского возраста, в качестве которых могли выступать породы неопротерозойского композитного супертеррейна, присоединенного к краю Сибирского кратона на временном рубеже 600‒610 млн лет. Накопление осадочных протолитов пород комплексов Ольхон и Шебарта имело место в едином морском бассейне, обращенном от неопротерозойского супертеррейна в сторону Палеоазиатского океана. На основании того факта, что с метаосадочными породами комплекса Ольхон ассоциируют метагабброиды и метагипербазиты с надсубдукционными геохимическими характеристиками, можно рассматривать этот осадочный бассейн как задуговый бассейн, возникший в результате заложения зон субдукции в Палеоазиатском океане. Позднекембрийские – ордовикские аккреционно-коллизионные события, связанные с аккрецией к Сибирскому кратону островодужных систем Палеоазиатского океана, а также сопровождающий их сдвиговый тектогенез привели к нарушению первоначального расположения породных ассоциаций комплексов Ольхон и Шебарта, их тектоническому перемешиванию и, соответственно, к формированию коллизионного коллажа зоны Анга-Сахюрты Ольхонского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса.

В статье представлены результаты комплексного изучения вулканогенных толщ Жарма-Саурской зоны, расположенной в западной части герцинской Обь-Зайсанской складчатой области на границе с раннепалеозойской Бощекуль-Чингизской складчатой областью, которая входит в состав Казахстанского составного блока. U-Pb геохронологические исследования показали, что в пределах зоны выделяются две группы вулканических пород с раннекаменноугольным (~345 млн лет) и позднекаменноугольным (~303 млн лет) возрастом. Раннекаменноугольные вулканические породы представлены в основном низкокалиевыми толеитовыми и известково-щелочными базальтами и андезибазальтами, слагающими основной объем восточной части Жарма-Саурской зоны. Позднекаменноугольные породы представлены бимодальной серией пород от трахиандезибазальтов через риодациты, риолиты до трахириолитов, которые формируют изолированную брахисинклиналь в восточной части зоны. Формирование ранних вулканических пород отвечает субдукционному этапу развития зоны, а более поздние эффузивы отвечают обстановке постколлизионного растяжения.

В публикации приведены особенности распределения основных породообразующих компонентов и микроэлементов в палеозойских терригенных отложениях ильдиканской и газимурозаводской свит ямкунской серии Аргунского континентального массива. Главной целью исследований является реконструкция обстановок накопления и определение основных источников кластического материала. Показано, что терригенные породы ильдиканской и газимурозаводской свит соответствуют различным литотипам: грауваккам, аркозам и литоидным аренитам. Согласно вариациям величин Zr/Sc и Th/Sc отложения ямкунской серии являются породами первого цикла седиментации. Анализ геохимического состава изученных пород свидетельствуют о том, что основными источниками кластического материала для них являлись кислые и средние магматические породы при возможном вовлечении в осадконакопление пород основного состава. Эти данные в совокупности с результатами U-Pb геохронологических исследований магматических образований Аргунского массива позволяют предполагать, что основными источниками исходного материала являлись тонийские, кембрийские, ордовикские и раннесилурийские магматические породы кислого и среднего состава, широко распространенные в пределах Аргунского континентального массива. В качестве дополнительных источников сноса стоит рассматривать палеопротерозойские ортогнейсы комплекса Синхуадукоу Аргунского массива. В свою очередь, положение фигуративных точек состава палеозойских терригенных отложений ямкунской серии Аргунского массива на тектонических дискриминационных диаграммах, а также накопленные геологические данные свидетельствуют о формировании нижне- и среднедевонских отложений ильдиканской свиты в обстановке пассивной континентальной окраины, а нижнекаменноугольных пород газимурозаводской свиты – в обстановке активной континентальной окраины или островной дуги.

Актуальность работы определяется слабой изученностью метаморфических процессов в докембрийских комплексах Урала. Объектом исследования является белокаменский метаморфический комплекс Ишеримского антиклинория Северного Урала. Цель работы заключалась в характеристике метаморфических преобразований и определении РТ-параметров образования пород белокаменского комплекса на основе анализа состава минералов и пород. РТ-оценки получены путем применения метода мультиравновесной геотермобарометрии (winTWQ), а для определения общих закономерностей метаморфического минералообразования производился расчет РТ-диаграмм фазовых равновесий на основе минимизации энергии Гиббса. Выявлены параметры пикового метаморфизма: Т=619 °С, Р=7.4 кбар, и сделан вывод о прогрессивном характере метаморфического процесса с закономерным латеральным развитием зон хлоритоида, хлорита, ставролита и кианита с запада на восток в современных координатах. Установленный среднетемпературный умеренно высокобарический тип метаморфизма белокаменского комплекса, датированный ранее возрастом 973±49 млн лет, позволяет связать его с проявлением гренвильской орогении.

Пангазджилгинский комплекс в восточной части Центрального Памира – один из немногих кембрийских интрузивных комплексов региона. В работе рассмотрен ряд вопросов, позволяющих приблизиться к пониманию природы пород комплекса. Кварцевые диориты и гранодиориты пангазджилгинского комплекса, слагающие одноименный массив, являются продуктами кристаллизации единой родоначальной андезитоидной магмы. Присутствие изотопно одновозрастных породам комплекса мафических микрогранулярных включений, представленных монцодиоритами, в кварцевых диоритах и гранодиоритах, как и сама ассоциация пород, указывает на участие в процессе магмогенерации мафических и кислых магм. Преобладание кристаллов амфибола и отсутствие пироксена в кварцевых диоритах, гранодиоритах и монцодиоритах из включений позволяют предположить, что амфибол был главным рано кристаллизующимся минералом, а доминирующая роль амфибола и биотита в породах свидетельствует о значительном влиянии H2O в процессе кристаллизации. Состав пород комплекса, а также монцодиоритов из включений указывает на их тесную связь с плавлением мантийного источника, испытавшего взаимодействие с коровыми породами (или выплавками). В частности, такой гибридный характер источника объясняет вариативный и обогащенный изотопный состав Hf–Nd–Sr в рассматриваемых породах, установленных авторами ранее. Можно полагать, что в магмогенерации материнских для кварцевых диоритов и гранодиоритов магм принимали участие гетерогенные источники: неоднородный коровый источник (преимущественно субдуцируемый осадочный материал) и магмы, возникшие при частичном плавлении обогащенного мантийного вещества, измененного в процессе субдукции. Образование материнских для гранитоидов пангазджилгинского комплекса магм было связано с субдукцией океанической коры Прототетиса под северную окраину Гондваны.

В цикле статей приведены первые изотопные и палеомагнитные данные для пород раннекаменноугольного березовского комплекса Магнитогорской зоны. Целью работы являлась разработка кинематических реконструкций на время его формирования. Для этого в районе с. Богдановского была отобрана серия ориентированных образцов в девяти сайтах (93 пробы), а также пробы на геохимические (8 проб) и изотопно-геохронологические (3 пробы) исследования. В статье 1 приводятся первые данные по изотопному возрасту кислых вулканитов березовского комплекса: риодациты – 348.5±3.1 млн лет; флюидальные риолиты – 350.7±2.9 млн лет; дацитовые игнимбриты – 340.6±2.8 млн лет, а также геохимические характеристики пород. Вещественный состав изученных вулканитов идентичен типичным породам березовского комплекса. Согласно новым датировкам, раннекаменноугольный вулканизм начался примерно одновременно в пределах всей южной части Восточно-Магнитогорской зоны, причем в ее восточной части раньше, чем это считалось ранее по палеонтологическим данным. Новые данные позволяют утверждать, что в этом регионе активный вулканизм начался в режевское время раннего турне.

ТЕКТОНОФИЗИКА

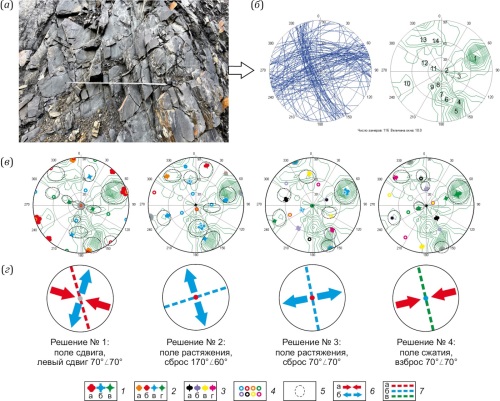

В статье рассмотрены результаты специального структурного картирования (спецкартирования) Наталкинского рудного поля (Магаданская область, Россия), в пределах которого располагается одноименное суперкрупное месторождение золота, контролируемое, по мнению большинства исследователей, разломной тектоникой. Фактической основой построений, проведенных в соответствии с формализованным методическим подходом, стали массовые замеры трещин без признаков смещений, проведенные в 52 пунктах геолого-структурных наблюдений. Их парагенетический анализ позволил получить локальные решения об ориентировке и кинематике разломных зон, при подвижках по которым сформировались трещинные сети, протрассировать однотипные решения от пункта к пункту и, таким образом, составить для участка картирования схему разрывных структур. Она отражает разломно-блоковый стиль деструкции земной коры в узле пересечения двух крупных разломных зон – северо-западной Тенькинской и субширотной Инякано-Колымской. Согласно формализованным принципам порангового анализа локальных решений, установлены три региональные динамические обстановки формирования структуры разломного узла: субмеридиональное сжатие, сжатие в направлении СВ-ЮЗ и сдвиг с западно-северо-западной ориентировкой оси сжатия и северо-северо-восточной ориентацией оси растяжения. Рудное поле сформировалось в границах узла пересечения региональных разломов, а обстановка сдвига стала определяющей для формирования рудовмещающих структур. После левостороннего сдвига в Тенькинской зоне по сопряженной зоне Инякано-Колымского разлома произошли правосторонние подвижки, причем северо-западные разрывы, попавшие в зону влияния этого дизъюнктива, развивались в условиях вторичного растяжения, контролируя формирование основных рудных тел Наталкинского месторождения. Составленная в итоге спецкартирования схема разломных структур, реконструкции напряженного состояния и этапов структурообразования во многом согласуются с результатами предшествовавших исследований, проведенных в более крупном масштабе на базе обработки структурно-геологических данных, которые были получены при проведении в пределах Наталкинского рудного поля многолетних поисково-разведочных работ. Это в совокупности с опытом применения методического подхода на разных геологических объектах и возможностью автоматизации многих его операций на современном уровне развития электронной техники позволяет рекомендовать спецкартирование для применения при решении прикладных задач в пределах сравнительно небольших площадей, а также для обширных природных регионов с целью установления особенностей напряженно-деформированного состояния земной коры на разных этапах тектогенеза.

В статье приводятся результаты исследований новейшей тектоники и тектодинамики Сурхандарьинской впадины. Впадина является структурой постплатформенного орогенеза, характеризуется наложением разнородных по генезису тектонических движений и деформаций. С учетом новых геолого-геофизических данных построены картографические модели разломно-блоковой тектоники, новейшей структуры и неотектонического районирования.

В пределах рассматриваемого региона в направлении с северо-запада на юго-восток выделяются зоны ступенчатых взбросо-надвигов северо-восточного простирания второго ранга: Кугитанг-Байсунская и Келиф-Шерабад-Сарыкамыш-Сурхантауская с падением сместителя на северо-запад. Выделены зоны поперечных разрывов северо-западного простирания 3-го ранга. К ним относятся зоны разрывных нарушений вдоль линий Сангардак – Кызылджар – Денау – Заркоса, Аккапчигай – Северный Дасманага, Ургилисай, Шерабад – Джаркурган. Они являются границами поднятий (Каймазар-Дальварзинское, Учкызылское) и сопряженных с ними впадин. Отмечены левосторонние сдвиги северо-западного и правосторонние сдвиги северо-восточного простирания. Они выражены по относительному смещению гребней выходов кайнозойских отложений (Келиф-Шерабад-Сарыкамышской, Бабатагской горных цепей).

Для исследуемой территории получено два региональных поля напряжений 2-го ранга. Первое характеризуется северо-западной (юго-восточной) ориентировкой оси главного нормального напряжения сжатия (σ3) при юго-западном (северо-восточном) положении оси растяжения (σ1) и субвертикальном положении промежуточной оси (σ2). Это поле напряжений характерно для поднятий юго-западных отрогов Гиссара и предгорных районов Сурхандарьинской впадины. Второе поле напряжений, в пределах Байсунской котловины и Сурхандарьинской впадины, характеризуется субширотной субгоризонтальной осью напряжения сжатия (σ3), субмеридиональной ориентировкой оси растяжения (σ1) при субвертикальном положении промежуточной оси (σ2). Это поле напряжений определяет деформации мезокайнозойского чехла, образуя сдвиговые зоны, а также сопутствующие этой динамической обстановке структурные парагенезы. Анализ показывает, что процесс вовлечения в поднятия происходит при активном воздымании западных и северо-западных антиклинальных складок с перемещением их центров воздыманий с запада на восток.

В работе представлены результаты измерений деформаций горных пород, проводимых в 2024–2025 гг. на о. Шикотан (Малая Курильская гряда). Измерения проводились деформографами, установленными в подземном павильоне (штольня) бывшей Геофизической обсерватории, ныне сейсмической станции «Шикотан» Сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Исследования проводились специально разработанным инструментальным комплексом для мониторинга деформаций горных пород. Целью работы является комплексный анализ вариаций деформаций в зависимости от различных природных процессов.

Первые результаты анализа показали корректность используемой методики измерения деформаций. Важным результатом явилась связь изменения скорости деформации с локальным сейсмическим режимом. Выявлена реакция обеих компонент на сильные удаленные землетрясения (знакопеременный импульс) 20 и 30 июля 2025 г. на Камчатке. Показано, что обе компоненты деформации грунта согласованно отражают прохождение циклонов, что выражается кратковременными вариациями импульсного характера.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

Скифско-Уральская зона сейсмогенерирующих структур связана с новейшими дислокациями, которые простираются в северо-восточном направлении аналогично Кипро-Кавказскому поясу новейших левых сдвигов. В пределах этой зоны отмечены проявления сейсмичности. Для оценки условий возникновения сейсмичности в пределах Скифско-Уральской зоны необходимо знать особенности ее глубинного строения. Исходя из этого целью настоящих исследований являлось изучение глубинного строения очаговых зон землетрясений на основе анализа и обобщения всех имеющихся геофизических данных. По данным комплексных геофизических исследований определены особенности глубинного строения Скифско-Уральской зоны новейших дислокаций. Показано, что в региональном плане напряженно-деформированное состояние земной коры и мантии в пределах этой зоны обусловлено силами горизонтального сжатия складчатых областей Кавказа и Урала, под воздействием которых возникла система дислокаций северо-восточного направления от Скифской плиты до складчатого сооружения Урала. В пределах Скифско-Уральской зоны новейших дислокаций выделены неоднородности, обусловленные разуплотнением земной коры и мантии. Динамику разуплотненных комплексов горных пород на локальных участках в совокупности с силами горизонтального сжатия сформировали тектонические дислокации, унаследованные от низов земной коры и верхней мантии. С этими дислокациями связаны очаговые зоны сильных землетрясений с магнитудой 5 и выше. В дальнейшем результаты проведенных исследований могут быть использованы для выделения потенциальных очагов возникновения сильных землетрясений в пределах исследуемых территорий.

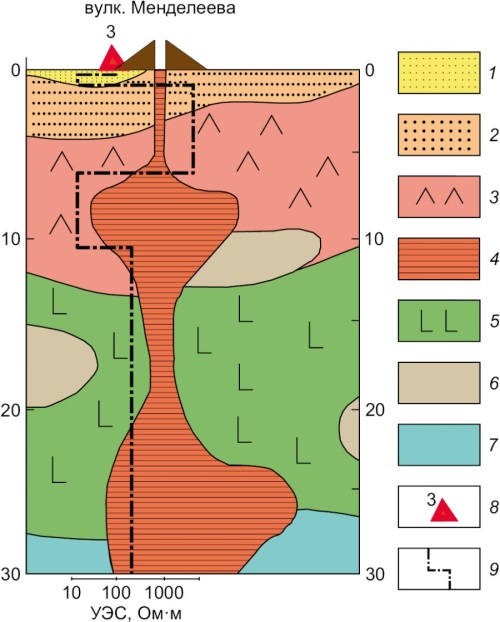

Представлены первые результаты магнитотеллурического зондирования (МТЗ) центральной части о. Кунашир. Инверсия кривых МТЗ выполнена для одномерно-неоднородной среды с использованием эффективных кривых кажущегося сопротивления. Сопоставлены глубинные геоэлектрические модели западного склона вулкана Менделеева с привлечением данных глубинного сейсмического зондирования, метода обменных волн землетрясений и потенциальных полей. Выявлены ключевые особенности электропроводности осадочно-вулканогенного чехла и земной коры; обнаружены коровые и мантийные аномалии повышенной электропроводности, приуроченные к зонам современного вулканизма. Сформулированы рекомендации для последующих геоэлектрических исследований.

Приольхонье, как часть Ольхонского региона, является уникальным геологическим полигоном, где на современном эрозионном срезе наблюдаются выходы структур фундамента Сибирского кратона и Центрально-Азиатского складчатого пояса. Представления о структуре этого региона основываются преимущественно на результатах наземного геологического картирования и дистанционных съемок. Однако при изучении структуры Приольхонья возможности таких съемок, особенно при экстраполяции их результатов на глубину, ограничены. В связи с этим актуально привлечение геофизических методов, позволяющих осуществлять объемное геологическое картирование. В статье приводятся и обсуждаются результаты изучения регионального геологического строения Приольхонья с помощью зондирований становлением электромагнитного поля и методом естественного электрического поля. Благодаря этим исследованиям впервые выделены элементы региональной структуры Приольхонья, которые не проявляются в результатах наземных геологических съемок. Важным результатом исследований являются возникающие при геологической интерпретации геофизических данных вопросы, на которые пока нет однозначных ответов в рамках современной концепции геологического строения Приольхонья.

GPS-измерения являются значимым инструментом для навигации и высокоточной космической геодезии. Важнейшим приложением по результатам обработки GPS-данных является определение уровня суммарного влагосодержания (IWV) в пределах нижней нейтральной части атмосферы. Радиозондирования (РЗ) также являются важным инструментом для непосредственного определения суммарного влагосодержания. По данным запусков радиозондов определяются значения средневзвешенной температуры (Tm) в условном вертикальном столбе с целью извлечения значений IWV из обработанных GPS-данных по полной зенитной тропосферной задержке (ZTD). Рассмотрены изменения суммарного влагосодержания с 1999 по 2021 г. с использованием обработанных данных постоянных GPS-измерений, радиозондирований и приземной метеорологии в пунктах наблюдения IRKT (Иркутск), YAKT (Якутск) и TIXI (Тикси), расположенных в разных широтных областях.

Выполнено сравнение выявленных тенденций влагосодержания по РЗ и GPS-измерениям с расчетами по модели, учитывающей приземные метеоданные. GPS-измерения показали лучшую согласованность с модельными расчетами, чем с данными РЗ. Наблюдается тенденция к росту суммарного влагосодержания тропосферы по данным GPS-наблюдений за весь период исследования; несмотря на большие широтные отличия трех пунктов наблюдения, имеет место консолидированная тенденция на уровне 0.33±0.04 мм за десятилетие.