Перейти к:

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ СТРУКТУР СИБИРСКОГО КРАТОНА И БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВОГО ПОЯСА В СТВОРЕ ПРОФИЛЯ 1-СБ-ВОСТОЧНЫЙ И ЕГО РЕЧНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ПО р. ВИТИМ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0848

EDN: xhofly

Аннотация

Рассмотрено глубинное строение пограничных структур Сибирского кратона и Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса в разрезе опорного геофизического профиля 1-СБ-Восточный и его речного продолжения по р. Витим. Изображение земной коры на глубинном сейсмическом разрезе МОВ-ОГТ, с учетом распределения потенциальных полей, позволило построить геодинамическую модель зоны сочленения Сибирского кратона и Байкало-Патомского пояса. На модели выделены структуры фундамента Сибирского кратона, перекрытые в краевой части сложно устроенной покровно-надвиговой зоной из серии пластин, включая Чуйский аллохтон, Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб и деформированные комплексы осадочного чехла кратона. Установлено увеличение мощности чехла в юго-восточном направлении с 5 до 15 км, насыщение его солями и силлами габброидов. Структуры складчатого обрамления кратона представлены Мамским блоком, комплексы которого обтекают клиновидное окончание фундамента Сибирского кратона, расщепляясь с уровня средней коры. Верхние пластины Мамского блока с Чуйским аллохтоном в основании, имеющим мощность 3–4 км, надвинуты на кратон, а нижние пластины пододвигаются под кратон, погружаясь в мантию. По комплексу геофизических данных прослежена южная граница Сибирского кратона.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кунгурцев Л.В., Гошко Е.Ю., Буслов М.М., Лисейкин А.В. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ СТРУКТУР СИБИРСКОГО КРАТОНА И БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВОГО ПОЯСА В СТВОРЕ ПРОФИЛЯ 1-СБ-ВОСТОЧНЫЙ И ЕГО РЕЧНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ПО р. ВИТИМ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0848. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0848. EDN: xhofly

For citation:

Kungurtsev L.V., Goshko E.Yu., Buslov M.M., Liseykin A.V. DEEP-SEATED BOUNDARY STRUCTURES OF THE SIBERIAN CRATON AND THE BAIKAL-PATOM FOLD-AND-THRUST BELT IN THE CROSS-SECTION OF THE 1-SB-VOSTOCHNY PROFILE AND ITS CONTINUATION ALONG THE VITIM RIVER. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0848. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0848. EDN: xhofly

1. ВВЕДЕНИЕ

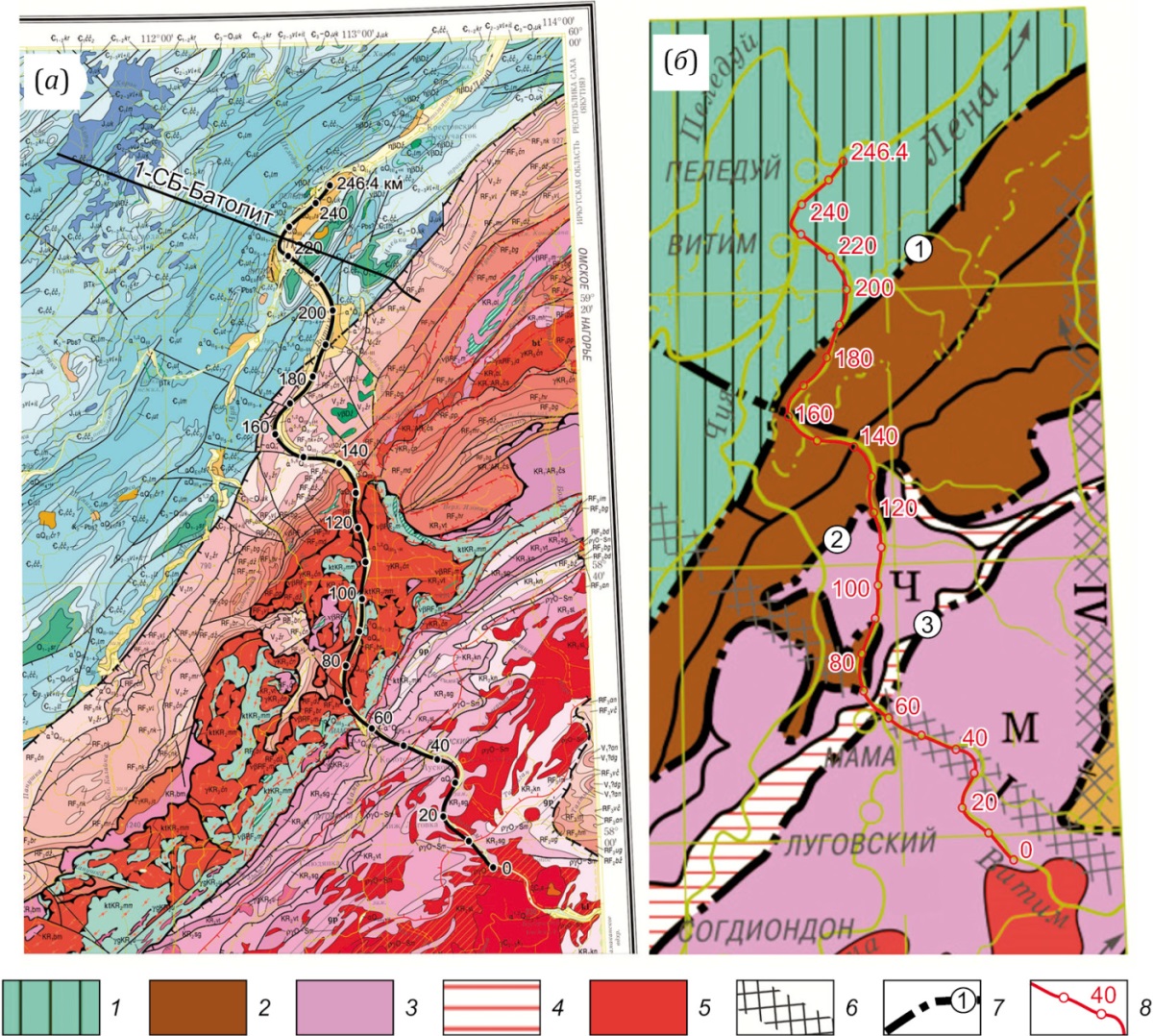

Участок северного окончания опорного геофизического профиля 1-СБ-Восточный и его продолжение по р. Витим до пос. Пеледуй на р. Лене, выполненное по технологии речной сейсморазведки МОГТ-2D, пересекает с юго-востока на северо-запад структуры Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса (БПП): Мамский блок, Чуйский выступ (аллохтон) дорифейских комплексов и Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб, а на своем окончании – Приленскую структурную зону, относимую к краевой части Сибирской платформы (рис. 1).

Рис. 1. Положение опорного профиля 1-СБ-Восточный с речным фрагментом на Геологической карте (а) и схеме тектонического районирования листа О-49 (б) (по [State Geological Map…, 2012], с изменениями).

На схеме структуры: 1 – Сибирская платформа, Приленская структурная зона; 2–5 – Байкало-Патомский складчато-надвиговый пояс: 2 – Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб, 3: Ч – Чуйский выступ (аллохтон) дорифейского фундамента, М – Мамский блок, 4 – Левоминьско-Чуйская динамометаморфическая зона, 5 – Ангаро-Витимский гранитоидный ареал-плутон; 6 – системы разломов, выделяемые по космическим снимкам; 7 – главные коровые разломы: 1 – Акиткано-Джербинский, 2 – Алеканский, 3 – Чуйский; 8 – линия профиля с пикетами (речной участок начинается c ПК-72 км).

Fig. 1. Position of the 1-SB-Vostochny reference profile with a river fragment on the Geological map (a) and scheme of tectonic zoning, Sheet O-49 (б) (modified after [State Geological Map…, 2012]).

The structures on the scheme: 1 – Siberian platform, Prilensky structural zone; 2–5 – Baikal-Patom fold-and-thrust belt: 2 – Pribaikal-Patom pericratonic trough, 3: Ч – Chuya uplift (allochthon) of the pre-Riphean basement, М – Mama block, 4 – Levaya Minya-Chuya dynamometamorphic zone, 5 – Angara-Vitim granitoid areal-pluton; 6 – fault systems identified from the satellite images; 7 – major crustal faults: 1 – Akitkan-Dzherba, 2 – Alekan, 3 – Chuya; 8 – line for profiling pickets (river section begins from PK-72 km).

Существуют разные точки зрения на проведение границы Сибирской платформы и БПП. Мы, вслед за авторами работы [State Geological Map…, 2012], за эту границу принимаем Акиткано-Джербинский разлом (рис. 1, б, № 1), по которому покровно-складчатые комплексы Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба взброшены и надвинуты на менее деформированные комплексы платформенного чехла Приленской структурной зоны. Еще большая неопределенность существует в проведении границы Сибирского кратона, которая маркируется на глубинном уровне окончанием комплексов фундамента платформы, перекрытых складчатыми комплексами БПП. Этот вопрос остается наиболее дискуссионным. Также нет единого мнения о возрасте метаморфизованных комплексов выполнения Мамского блока.

Для изучения глубинного строения региона и решения упомянутых вопросов построена модель формирования юго-восточной окраины Сибирского кратона и пограничных структур БПП. Модель основана на интерпретации материалов по профилю 1-СБ-Восточный, включая участок речных сейсмических исследований МОВ-ОГТ с удлиненной записью, полученных в 2019 г. при полевых сейсморазведочных работах в нижнем течении р. Витим, выполненных сотрудниками Научно-производственного предприятия геофизической аппаратуры «ЛУЧ» с привлечением специалистов Сейсмологического филиала ФИЦ ЕГС РАН (г. Новосибирск) по методике, разработанной в сибирских филиалах ФИЦ ЕГС РАН. Обработка материалов выполнена Институтом Карпинского [Liseikin et al., 2025]. Сейсмические данные, в комплексе с геологической интерпретацией потенциальных полей, являются уникальным фактическимй материалом для изучения глубинного строения земной коры рассматриваемого пограничного участка и позволяют получить ответы на многие вопросы тектоники и геодинамики региона.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Описание геологического строения участка приводится по материалам геологической карты масштаба 1:1000000 (третье поколение), лист О-49 [State Geological Map…, 2012] (рис. 1) с дополнениями по открытым источникам. В начале исследуемого участка вдоль профиля 1-СБ Восточный обнажаются структуры Мамского блока (синклинорно-троговая структура [Drugov et al., 2011]), сложенные осадочно-метаморфическим комплексом, насыщенным гранитоидным материалом: от ультраметаморфических гранитогнейсов дорифейского возраста до пегматоидных гранитов и мусковитоносных пегматитов раннего – среднего палеозоя и даек гранитов позднего палеозоя. Мощность осадочно-метаморфической части оценивается по геолого-геофизическим данным в 2.5–5.0 км. Внутреннее строение блока определяется как пакет разноразмерных изоклинальных, часто лежачих, складок.

Северо-западной границей Мамского блока является Чуйский разлом (рис. 1, б; № 3), отделяющий его от структур Чуйского аллохтона. Вдоль разлома на большем его протяжении выделяется Левоминьско-Чуйская динамометаморфическая зона (рис. 1, б; ПК 62–67 км) динамосланцев и протяженных линз вторичных кварцитов, в том числе железистых. По периферии аллохтона развиты пластовые субвулканические тела габбро-долеритового медвежевского комплекса рифея (рис. 1, а; νβRF2m), обладающие повышенной магнитной восприимчивостью, уверенно прослеживающиеся на карте магнитного поля.

Чуйский аллохтон (рис. 1, б; ПК 67–133 км) сложен преимущественно гранитогнейсовыми образованиями и серогнейсовым комплексом пород раннего протерозоя, интенсивно переработанных гранитоидами карелия [Donskaya, 2019]. Породы значительно тектонизированы (катаклаз, милонитизация) и «расчешуены» многочисленными субпараллельными локальными надвигами.

Далее на северо-запад комплексы Чуйского аллохтона по зоне Алеканского надвига (рис. 1, б; № 2) с амплитудой 40–45 км, по [State Geological Map…, 2012], надстраиваются Прибайкало-Патомским перикратонным прогибом (ПК 133–190 км), сложенным мощным покровно-складчатым комплексом неметаморфизованных карбонатно-терригенных пород рифея, венда и кембрия, прорванных габбро-долеритами жаровского комплекса девона (рис. 1, а; νβDž). Глубина залегания фундамента прогиба по геофизическим данным оценивается в 2600–3000 м. Cеверо-западное передовое ограничение Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба граничит со структурами Приленской зоны по Акиткано-Джербинскому надвигу северо-западной вергентности (рис. 1, б; № 1).

Структуры кратона (платформы) со слабо деформированным осадочным чехлом представлены Приленской структурной зоной (ПК 190.0–246.4 км). Чехол зоны сложен рифей-палеозойскими терригенно-карбонатными породами, в которых к южным участкам приурочены наиболее соленасыщенные разрезы [Melnikov, 2018]. Мощность осадочного чехла в районе профиля, по данным [Migurskiy, 2018], оценивается от 2000 до более 3500 м. Магматические образования представлены силлами и дайками упомянутого жаровского габбро-долеритового комплекса девона, а также силлами и дайками оливиновых и троктолитовых долеритов катангского комплекс (рис. 1, а; βТ1k). Интрузивные тела жаровского комплекса не всегда находят отражение на карте магнитного поля в отличие от тел катангского комплекса, отражающихся интенсивными положительными аномалиями.

Современное тектоническое строение рассматриваемой территории связано с коллизионными событиями на рубеже силур – девон в результате столкновения Баргузинского микроконтинента с Сибирским кратоном [Zonenshain et al., 1990; Zorin et al., 2008], что привело к формированию Предпатомского складчато-надвигового пояса протяженностью свыше 1000 км и шириной около 200 км. Интенсивные процессы сжатия обусловили складчато-надвиговые деформации комплексов окраины кратона и БПП. Суммарные амплитуды горизонтального смещения комплексов чехла кратона оцениваются в десятки километров [Migurskiy, 2018]. В еще большем масштабе эти процессы затронули внутренние структуры БПП, где наряду с интенсивными покровно-складчатыми и сдвиговыми деформациями широко проявился коллизионный магматизм. Последующие герцинский и мезозойский этапы не приводили к масштабным перестройкам структур, хотя формирование Ангаро-Витимского ареал-плутона существенно изменило состав и строение юга региона (рис. 1).

3. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ПОЛОСЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛЯ

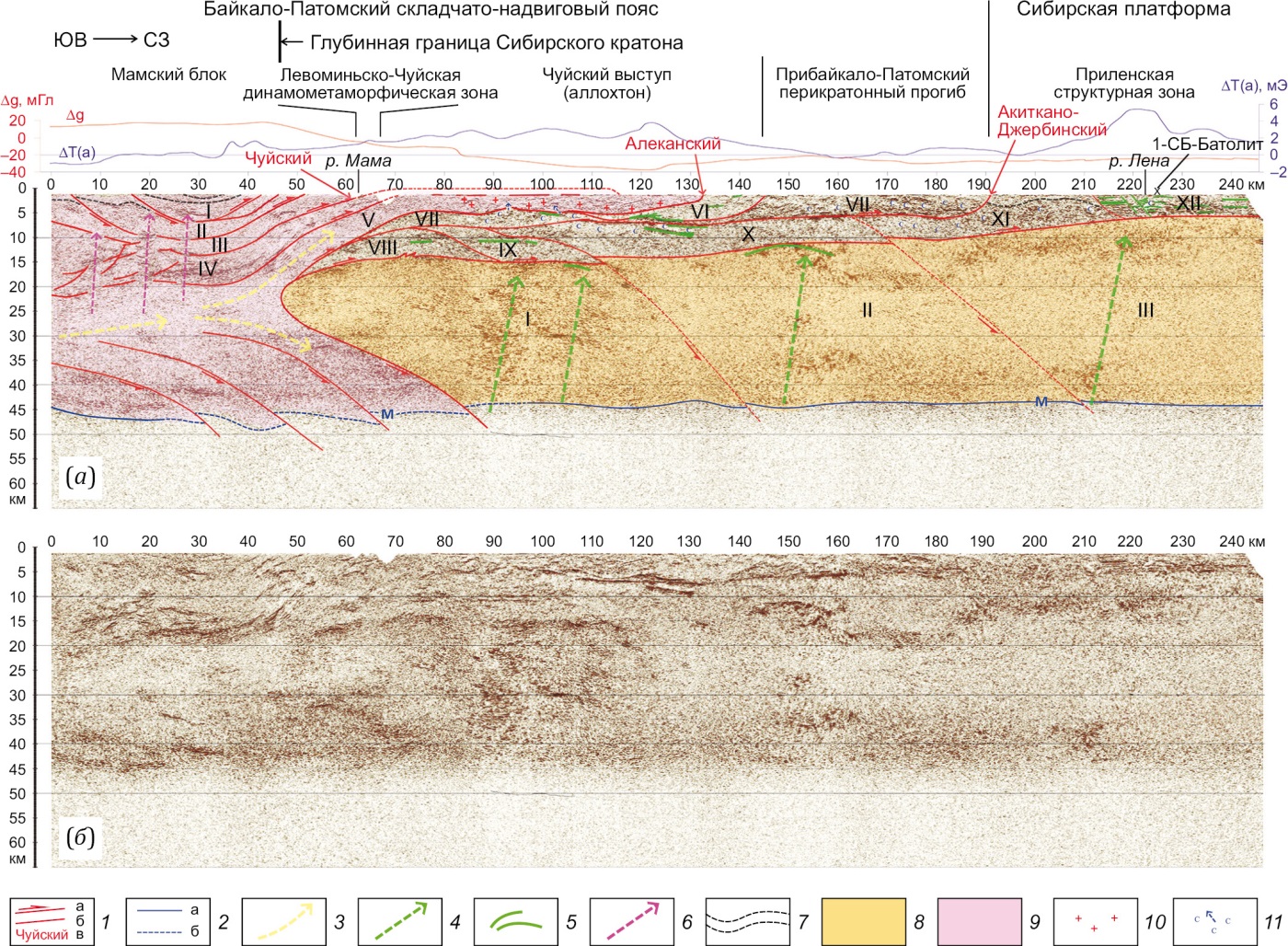

Приведенную ниже интерпретацию по речному участку опорного геофизического профиля 1-СБ-Восточный необходимо рассматривать с учетом прохождения профиля по минимальным отметкам рельефа (урез воды в р. Витим). Наземный участок профиля выполнен также вдоль реки, т.е. по минимальным отметкам рельефа. Соответственно, на профиле нашли отражение только структуры, расположенные ниже этих отметок, а структуры в бортах долины, образующие склоны и вершинные части хребтов, на профиле не отражены. Этим объясняется и несовпадение границ структур на геологической карте и на профиле. Сейсмический разрез получился как бы обрезанным, не отражающим структуры, расположенные выше уреза воды. Это связано с общей методикой обработки наземного и речного участка сейсмического профиля, поэтому на шкале глубин сейсмического разреза ноль соответствует высоте 1400 м над уровнем моря, а геологическая информация начинается, соответственно, на отметке –1400 м (рис. 2).

Рис. 2. Геодинамическая модель глубинного строения юго-восточной окраины Сибирского кратона и пограничных структур Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса (а) на основе сейсмического разреза МОВ-ОГТ (б) по фрагменту опорного геофизического профиля 1-СБ-Восточный (названия и границы структур по [State Geological Map…, 2012], с изменениями).

1 – тектонические границы: а – разделяющие крупные блоки и пластины (стрелка показывает направление смещения вдоль разломов), б – прочие, в – названия основных разломов; 2 – положение границы М: а – с надежным выделением и б – предполагаемое; 3 – направления тектонического транспорта; 4 – направления восходящих потоков флюидов и основных расплавов над зонами активизации мантии; 5 – тела габброидов; 6 – колонны дезинтеграции пород, связанные с вращательным эффектом сдвиговых дислокаций; 7 – элементы складчатой структуры, выделяемые по сейсмическим данным; 8 – комплексы фундамента Сибирского кратона, цифрами обозначены номера блоков; 9 – комплексы Мамского блока, цифрами обозначены номера пластин; 10 – зоны развития гранитоидов; 11 – зоны локализации солей и возможные пути их миграции.

Fig. 2. Geodynamic model of the deep structure of the southeastern margin of the Siberian craton and boundary structures of the Baikal-Patom fold-and-thrust belt (a) based on the seismic section of the reflection-CDP method (б) along a fragment of the 1-SB-Vostochny reference geophysical profile (names and boundaries of structures modified after [State Geological Map…, 2012]).

1 – tectonic boundaries: а – separating large blocks and plates (the arrow shows the direction of displacement along the faults), б – others, в – names of the major faults; 2 – position of the M boundary: a – reliable and б – inferred; 3 – directions of tectonic transport; 4 – directions of ascending flows of fluids and basic melts above the mantle activation zones; 5 – gabbroid bodies; 6 – columns of rock disintegration associated with the rotational effect of shear dislocations; 7 – elements of the folded structure identified based on seismic data; 8 – basement complexes of the Siberian craton, figures stand for the block numbers; 9 – complexes of the Mama block, figures stand for the plate numbers; 10 – granitoid development zones; 11 – salt localization zones and their probable migration routes.

Построенная по сейсмическим материалам, с учетом данных потенциальных полей, геодинамическая модель земной коры по профилю (рис. 2) позволяет выделить структуры фундамента Сибирского кратона, перекрытые комплексами осадочного чехла, на которые в краевой части надвинуты складчатые структуры Чуйского аллохтона и Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба. Окончание структур фундамента маркирует южную границу Сибирского кратона (ПК 47 км), а также может рассматриваться как глубинная граница, разделяющая региональные Бодайбинскую и Патомскую структурно-фациальные зоны (СФЗ) по [Stanevich et al., 2007]. На поверхности эта граница смещена на северо-запад, где разделяет Чуйский аллохтон и Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб. Таким образом, нижние, поднадвиговые, структуры относятся к Патомской СФЗ и подстилаются архейским фундаментом кратона, а верхние (Чуйская пластина) относятся к Бодайбинской СФЗ, сложенной корой субокеанического типа Мамского блока.

Полный разрез Бодайбинской СФЗ представлен в начале профиля, где земная кора имеет выраженное трехслойное строение с выдержанной по простиранию областью сейсмической полупрозрачности на глубине от 20 до 30 км (рис. 2; ПК 0–47 км). В структурном отношении этот участок разреза соответствует юго-восточной части Мамского блока, сложенной высокометаморфизованным сланцево-гнейсовым комплексом, прорванным многочисленными телами гранитоидов. В верхней коре Мамского блока по сейсмическим данным выделяется четыре покрова сложного строения, образующих в общем плане синформную структуру. Верхний (I) покров выделяется в интервале ПК 17–47 км, имеет мощность до 5 км. Его северо-западное окончание осложнено дополнительным надвигом. В верхней части покрова по сейсмическим данным намечается синклинальная структура с пологими бортами, близко конформная ограничивающим покров разломам (рис. 2).

Нижележащие, второй (II) и третий (III), покровы, конформно подстилают верхний покров, но отличаются меньшим количеством отражающих площадок. В юго-восточных частях покровов выделяются складчатые структуры, свидетельствующие о пододвигании их под вышележащие покровы. Общая мощность покровов меняется от 10 км на юго-востоке до 5–6 км в центре и на северо-западе, где они полого поднимаются к поверхности в районе ПК 47–62 км (рис. 2).

Нижний, четвертый (IV), покров более насыщен отражающими площадками, образующими линзовидные сгущения, которые в юго-восточной части имеют различную ориентировку, а в центре и на северо-западе в основном субпараллельны его границам (рис. 2). Покров полого поднимается на северо-запад, с глубины 14–20 км к поверхности, где представлен верхней частью Чуйского аллохтона, расположенной выше уреза воды (на рис. 2 показан пунктиром). Покров сложен интенсивно расчешуенными комплексами раннего протерозоя. От вышележащего покрова он отделен Левоминьско-Чуйской динамометаморфической зоной, комплексы которой слагают вершинные поверхности Чуйского аллохтона. Юго-восточная часть покрова в интервале ПК 0–25 км имеет увеличенную до 15 км мощность. В ней выделяется система разломов взбросовой морфологии различной ориентировки, что указывает на существование режима сжатия и сгруживания комплексов пород, образовавших гигантский тектонический меланж (рис. 2).

В средних и верхних горизонтах Мамского блока по сейсмическим данным выделены три субвертикальных, с наклоном на северо-запад, зоны (колонны) с характерным распределением площадок с повышенным и пониженным отражением сигнала в виде «елочки». Они начинаются на уровне средней коры в слое сейсмической полупрозрачности и как бы прорывают (протыкают) структуры вышележащих пластин при подъеме к поверхности (рис. 2).

В нижнем слое земной коры Мамского блока участками с повышенной отражательной способностью выделяется серия полого наклоненных на северо-запад чешуй, нисходящих до границы М. Морфология границы М может свидетельствовать о поддвиге чешуй одна под другую с погружением их в мантию. Граница М на большем протяжении такого взаимодействия имеет увеличенную до 49 км мощность, зубчатый характер и размытый вид, но следы верхних горизонтов погружающихся пластин прослеживаются в мантии в виде сгущений отражающих площадок, ориентированных параллельно простиранию пластин (рис. 2).

Далее на северо-запад по профилю (ПК 47.0–246.4 км) достаточно контрастно выделяется мощный слой с более однородным сейсмическим строением, с минимальным количеством отражающих площадок, что характерно для комплексов кристаллических пород фундамента древних платформ, т.е. фундамент Сибирского кратона. В разрезе фундамента по насыщенности отражающими площадками можно выделить три субгоризонтальных уровня с границами раздела на глубине порядка 20 и 32 км, отражающие, вероятно, различный состав, плотность и структурные характеристики слагающих его комплексов, а также степень их переработки наложенными процессами. По простиранию фундамент разделен наклоненными на северо-запад разломами на три блока примерно равной протяженности, но разной мощности, которые будут описаны ниже. Наибольший интерес здесь представляет зона окончания погруженного фундамента, то есть граница Сибирского кратона. На сейсмическом разрезе достаточно контрастно проявлены верхняя и нижняя граница I блока фундамента (в районе ПК 47–85 км) областями сгущения отражающих площадок. Менее контрастно, но по тем же признакам выделяется его окончание в виде субвертикального закругления на глубине 20–25 км (рис. 2; ПК 47 км). В общем плане I блок фундамента в вертикальном разрезе имеет клинообразную форму, а обрамляющие его структуры с уровня средней коры как бы обтекают его сверху, поднимаясь к поверхности, и снизу, погружаясь в мантию. Верхняя надвиговая пластина V выходит на поверхность в районе ПК 70 км и продолжается до ПК 133 км. На поверхности, на уровне уреза воды, ей соответствует нижняя часть Чуйского аллохтона, сложенная гранитогнейсовыми образованиями и серогнейсовым комплексом, интенсивно насыщенными гранитоидами [State Geological Map…, 2012] (рис. 2).

Нижние обтекающие пластины Мамского блока пододвигаются под фундамент кратона под углом около 45° и пересекают границу с мантией в районе ПК 30–85 км. В зоне погружения этих пластин в мантию поверхность Мохо имеет размытый характер. Над зоной погружения передовой пластины через всю мощность земной коры прослеживается широкая (ПК 85–120 км) субвертикальная зона (колонна) в виде участков повышенного уровня сигнала. Колонна образована, по-видимому, восходящими флюидно-магматическими потоками из верхних горизонтов мантии, связанными с переработкой погружающейся коры Мамского блока. Аналогичные колонны в виде участков повышенного уровня сигнала, но менее протяженные по латерали наблюдаются в районах ПК 140–160 и ПК 205–215 км над зонами вхождения в мантию разломов, разделяющих фундамент на блоки. Можно предположить, что в колоннах наряду с флюидами из мантии к дневной поверхности поступали и магматические расплавы основного состава, исходя из закартированных над данными участками выходов интрузий габброидов, а также положительных магнитных аномалий, отражающих эти интрузии (рис. 2).

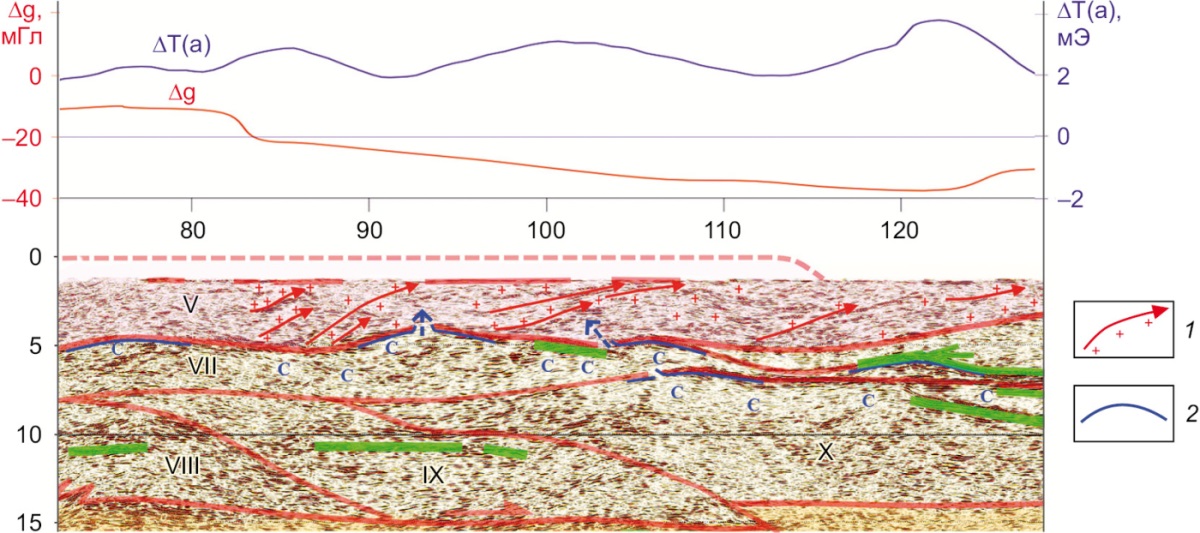

Чехол кратона можно разделить на участок со сложно устроенным покровно-складчатым строением (рис. 2; ПК 47–190 км) и с более простым строением на окончании профиля. Первому участку соответствуют структуры Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба, перекрытые в юго-восточной части Чуйским аллохтоном. На отрезке профиля (ПК 47–145 км) в комплексах, перекрывающих фундамент кратона, выделена серия крупных покровных и линзовидных структур общей мощностью 13–15 км. Верхняя пластина (рис. 2, 3; V), мощностью 3–4 км, представлена раннепротерозойскими гранитогнейсовыми образованиями и серогнейсовым комплексом пород Чуйского аллохтона.

Рис. 3. Фрагмент геодинамической модели, отражающий глубинное строение Чуйского аллохтона на основе сейсмического разреза МОВ-ОГТ. 1 – цепочки локальных зон развития гранитоидов; 2 – кровля насыщенных солями положительных структур. Остальные условные обозначения на рис. 2.

Fig. 3. Fragment of the geodynamic model of the deep structure of the Chuya allochthon based on the CDP seismic reflection method. 1 – chains of local granitoid development zones; 2 – roof of positive salt-saturatedstructures. See Fig. 2 for other symbols.

В пластине выделена серия локальных зон, отвечающих участкам изометричной формы с пониженным уровнем сейсмических отражений, вероятно, из-за насыщения гранитоидами, что соответствует поверхностному геологическому строению (см. рис. 1; рис. 3). Эти локальные зоны на разрезе образуют наклонные цепочки с общим подъемом на северо-запад (отражено на рис. 3 красными стрелками), что согласуется с надвиговой кинематикой формирования аллохтона.

Во фронтальной части Чуйского аллохтона (ПК 133–145 км) выделяется линзовидная пластина VI, выполненная комплексами основания Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба (медвежевский и баллаганахский горизонт). Пластина выделена по пониженному количеству отражающих площадок, что контрастно отличает ее от остальной части прогиба, более насыщенной площадками, отражающими сложную складчатую структуру комплексов выполнения прогиба. По своему структурному положению VI пластина надстраивает покровно-надвиговую зону Чуйского аллохтона.

В подстилающих Чуйский аллохтон комплексах чехла кратона выделено несколько блоков-пластин (см. рис. 2), имеющих ярко выраженные тектонические ограничения, обусловленные активными надвиговыми процессами на окраине кратона, приведшими к срыву комплексов осадочного чехла с фундамента, их фрагментации и расчешуиванию на крупные пластины.

Непосредственно под Чуйским аллохтоном выделена протяженная пластина VII, начинающаяся близко к окраине фундамента кратона (ПК 62 км) на глубине 10 км. Мощность пластины под Чуйским аллохтоном меняется от 1 до 4 км с полным выклиниванием в ее начале, что говорит о сложных тектонических процессах при формировании коллизионного орогена. Комплексы пластины выходят на поверхность на отрезке профиля ПК 145–190 км, где представлены отложениями верхней части разреза Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба. На нескольких участках прогиба и в поднадвиговой части пластины под Чуйским аллохтоном предполагается развитие соленосных отложений (линз), выделяющихся участками сейсмической полупрозрачности (см. рис. 2; рис. 3). Это предположение вытекает из отсутствия в комплексах выполнения Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба интрузий гранитоидов, которые могут отражаться такими участками сейсмической полупрозрачности, а также из морфологии нижней, надвиговой, границы Чуйского аллохтона и нижележащих надвиговых границ, в которых выделяются локальные, пологодуговые участки подъема границ к поверхности на величину до 1 км (рис. 3). Такая морфология не характерна для нижних границ крупных аллохтонов и может быть объяснена постнадвиговыми деформациями границы «всплывающими» соляными отложениями, перекрытыми аллохтоном, причем на некоторых участках по прекращении прослеживания сейсмических отражений от нижних границ аллохтонов можно предположить прорыв этих границ соляными диапирами (рис. 3).

Нижележащие комплексы осадочного чехла кратона разделены пологими, нисходящими разломами на три крупных линзовидных покрова (см. рис. 2; VIII, IX и X) мощностью 7–10 км. Нижним ограничением покровов является кровля фундамента кратона, отражающаяся на сейсмическом разрезе серией линейных, контрастных зон повышенного уровня сигнала. В VIII блоке по зубчатому характеру этой границы можно предположить расчешуивание пород на контакте с фундаментом (см. рис. 2; ПК 72–75 км на). Оба этих факта свидетельствуют о тектонической природе верхней границы фундамента кратона.

На рассматриваемом участке профиля обращают на себя внимание линейные зоны резко повышенного уровня сейсмического сигнала (показаны зеленым цветом на рис. 2, 3), отражающие, вероятно, силлы габброидов, которые также находят отражение в потенциальных полях, в первую очередь в магнитном поле, вызывая интенсивные положительные аномалии. Такой характер отражения в магнитном поле, нахождение вне связи с мантийными колоннами в фундаменте, возникшими в коллизионную стадию, и близость к выходам дорифейских комплексов в V пластине (см. рис. 1) позволяют отнести эти габброиды к медвежевскому комплексу рифея.

Анализ строения осадочного чехла Сибирского кратона завершают слабо деформированные отложения Приленской структурной зоны, представленной XI и XII пластинами, причем первая частично перекрыта аллохтонными комплексами Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба (см. рис. 2; ПК 163.0–246.4 км). В XI пластине в верхней части сейсмического разреза выделена граница, стратиграфически соответствующая, по-видимому, подошве кембрийских отложений. Она имеет слабоволнистый характер и погружается в районе ПК 210 км на северо-запад до глубины 3 км. В подстилающих вендских отложениях можно предположить развитие солей, прослеживаемых на всем протяжении пластины. На конечном участке профиля в пластине XII (ПК 212.0–246.4 км) достаточно хорошо прослеживается граница фундамента кратона, полого поднимающаяся до глубины 5 км к окончанию профиля. А в чехле ярко проявлена серия субгоризонтальных силлов и наклоненных на юго-восток даек габброидов жаровского комплекса, возможно катангского, мощность которых может достигать 1.5 км, а протяженность – 20 км (по [State Geological Map…, 2012]). Выходы габброидов картируются на поверхности и находят яркое отражение в аномалиях магнитного поля (см. рис. 2).

Глубинный сейсмический разрез по речному участку профиля 1-СБ-Восточный пересекается с юго-восточным окончанием профиля 1-СБ-Батолит в районе ПК 225 км (см. рис. 1, 2). Глубина залегания границы Мохо в месте пересечения профилей близка и составляет 42–43 км (см. рис. 2). Мощность чехла кратона также примерно совпадает, как и ее увеличение до 10 км на границе с Прибайкало-Патомским перикратонным прогибом в конце профиля 1-СБ-Батолит [Marsanova, 2019].

4. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ

Геодинамическая модель земной коры, построенная по сейсмическому разрезу профиля 1-СБ-Восточный, с учетом данных потенциальных полей, позволила выделить глубинные структуры региона, дать описание их внутреннего строения, условий образования и увязать с наблюдаемой поверхностной геологией, внеся некоторые коррективы в тектоническое строение региона.

Окраина Сибирского кратона с архейским фундаментом в основании и рифей-палеозойским чехлом находит достаточно детальное отражение на сейсмическом разрезе. В структуре фундамента выделяются три крупных блока, границами которых являются пологие разломные зоны северо-западного падения, отражающие коллизионное давление на фундамент со стороны БПП (см. рис. 2). Блок III с классическим платформенным строением – кристаллический фундамент и слабо деформированный осадочный чехол – входит в структуру кратона как его ядро, представленное древней Сибирской платформой.

Интересно и ново в тектоническом плане строение крайнего, I, блока фундамента, который в районе ПК–47 км контактирует с комплексами складчатого обрамления. Граница между Мамским блоком и передовым блоком фундамента кратона находит контрастное отражение в потенциальных полях понижением уровня гравитационного поля более чем на 30 мГл, а уровень магнитного поля постепенно повышается с отрицательных значений к положительным (см. рис. 2). В тектоническом плане окончание передового блока I архейского фундамента маркирует южную границу Сибирского кратона. Поверхностным отражением погруженной границы фундамента кратона является мощная сдвиговая зона – зона смятия (см. рис. 1, ПК 20–50 км), контролирующая Мамскую провинцию палеозойских мусковитовых пегматитов и зону регионального метаморфизма амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций [Kochnev, Misurkeeva, 2009; Drugov et al., 2011; Rytsk et al., 2021]. Время проявления коллизионного этапа определяется по верхнему возрасту деформируемых осадочных комплексов (силур) и проявлению коллизионного магматизма (ордовик – силур) как каледонское [State Geological Map…, 2012].

Существует несколько точек зрения на прохождение границы кратона в регионе. Так М.Р. Марсанова считает этой границей глубинный разлом, проходящий вдоль русла р. Лены от пересечения с профилем 1-СБ-Батолит на северо-восток до поворота реки на юго-восток [Marsanova, 2019]. Начальный отрезок разлома длиной около 20 км проходит вдоль профиля 1-СБ-Восточный (см. рис. 1, 2; ПК-225 – ПК-246.4 км). Каких-либо сейсмических следов наличия глубинного разлома на профиле 1-СБ-Восточный не наблюдается, возможно, из-за совпадения плоскости разлома с направлением профиля. На сейсмическом разрезе ОГТ профиля 1-СБ-Батолит в интерпретации [Goryunov, Chetvergov, 2006] в районе русла р. Лены выделяется пара разломов, затрагивающих, в том числе, фундамент кратона, но говорить, что они его ограничивают, нет оснований. Скорее разломы служили подводящими каналами для базитового магматизма в девоне, возможно в триасе, с учетом наличия тел габброидов и интенсивных положительных аномалий над зоной разлома. На геоэлектрическом разрезе [Vakhromeev, Pospeev, 2015] на окончании профиля 1-СБ-Батолит, после пересечения с выделенным разломом, комплексы фундамента продолжаются до конца профиля, опускаясь на глубину 10 км, как и на профиле СБ-Восточный в районе ПК-180 км (см. рис. 1, 2).

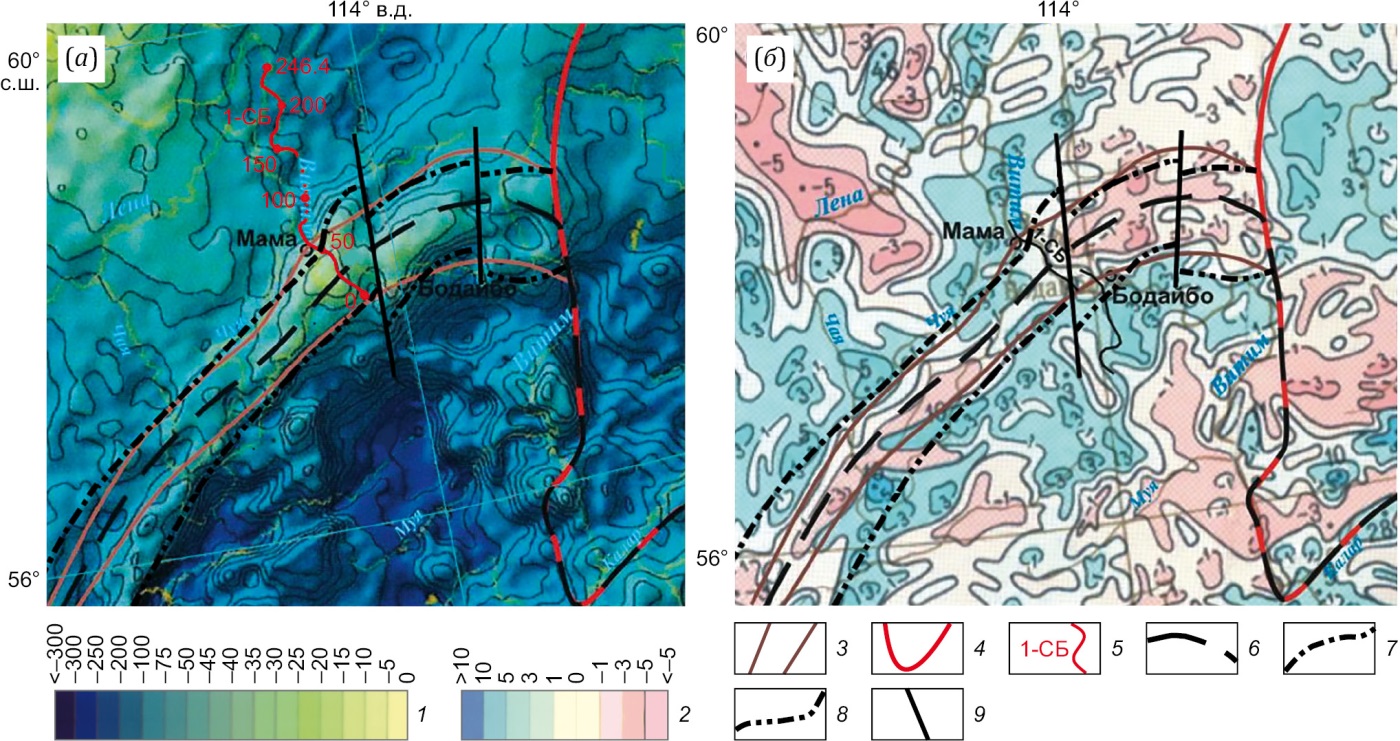

Более обоснованно погруженную границу кратона выделил А.В. Мигурский [Migurskiy, 2018], трассируя ее по центральной части региональной положительной гравитационной аномалии, коррелирующей с отрицательными аномалиями магнитного поля. Эти аномалии имеют северо-восточную ориентировку, в отличие от северо-западной, характерной для структур Сибирской платформы (рис. 4).

Рис. 4. Выраженность границы Сибирской платформы в Байкало-Патомском нагорье на картах потенциальных полей ((а) – гравитационного, (б) – аномального магнитного) с учетом ее положения на профиле 1-СБ (по [Migurskiy, 2018], с дополнениями). 1 – шкала интенсивности аномального гравитационного поля (уровень условный), мГл; 2 – шкала интенсивности аномального магнитного поля, мЭ; 3 – контур гравимагнитной аномалии; 4 – граница Алданского мегаблока; 5 – фрагменты профиля 1-СБ , использованные в статье (черным цветом показан наземный участок); 6 – границы платформы; 7–9 – дополнения авторов статьи: 7 – погруженная граница архейского фундамента платформы, 8 – граница позднерифейского задугового бассейна, 9 – поперечные разломы.

Fig. 4. Manifestation of the Siberian Platform boundary in the Baikal-Patom Upland on the maps of potential fields ((а) – gravity, (б) – anomalous magnetic) with regard to its position on the 1-SB profile (supplemented after [Migurskiy, 2018]). 1 – scale of intensity of the anomalous gravity field (reference level), mGal; 2 – scale of intensity of the anomalous magnetic field, mOe; 3 – contour of the gravity-magnetic anomaly; 4 – boundary of the Aldan megablock; 5 – fragments of the 1-SB profile used in the article (the ground section is shown in black); 6 – platform boundaries; 7–9 – additions made by the authors: 7 – submerged boundary of the Archean basement of the platform, 8 – boundary of the Late Riphean back-arc basin, 9 – transverse faults.

По нашим построениям, полученным при интерпретации сейсмических данных по профилю 1-СБ-Восточный (см. рис. 2), погруженная граница фундамента кратона проходит на два десятка километров северо-западнее, совпадая с градиентной зоной упомянутой положительной гравитационной аномалии (рис. 4). Данная региональная положительная аномалия, по-видимому, отражает субокеаническую кору в основании Мамского блока, по [Donskaya, 2019], и, возможно, насыщение его базитами медвежевского комплекса на этапе позднерифейского рифтогенеза.

Характер отражения фиксируемой на сейсмическом разрезе границы фундамента кратона в гравитационном поле (см. рис. 2) позволяет проследить поверхностное положение этой границы по северо-западному ограничению региональной положительной гравитационной аномальной зоны. Погруженная граница фундамента, протягивающаяся от южного окончания Олокитского прогиба на северо-восток вдоль юго-восточных ограничений Чуйского и Тонодского выступов, где она по серии поперечных разломов смещается на юг, меняет ориентировку на субширотную и заканчивается на северном окончании Нечерского выступа, торцово сочленяясь с окраиной Алданского щита (рис. 4). Юго-восточное ограничение региональной положительной гравитационной аномальной зоны проходит субпараллельно границе с кратоном на расстоянии 65–100 км (рис. 4). Данное ограничение, возможно, отражает границу рифтогенной глубоководной части позднерифейского задугового бассейна Байкало-Муйcкой оcтpоводужной cиcтемы [Zorin et al., 2009]. Положение этой границы неоднозначно из-за массового развития гранитоидов Ангаро-Витимского ареал-плутона. Предложенная интерпретация размещения раннепротерозойских комплексов на южной окраине Сибирского кратона близка схемам [Smelov, Timofeev, 2003; Glebovitsky et al., 2008].

На окраине кратона в строении осадочного чехла выделяется серия пластин, перекрывающих друг друга по субгоризонтальным надвигам, формируя единую покровно-надвиговую зону, включающую Чуйский аллохтон и Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб (см. рис. 2). В результате каледонских коллизионных событий комплексы осадочного чехла кратона были значительно деформированы и существенно срезаны надвиговыми разломами, о чем говорит морфология этих разломов в виде «конского хвоста», расходящихся от фронтальной зоны фундамента кратона, а также существенные изменения мощности пластин вне связи с их внутренней структурой (см. рис. 2, 3). Сейсмический разрез также позволил существенно скорректировать данные о мощности комплексов осадочного чехла на окраине кратона, которая меняется в юго-восточном направлении от 5 км в Приленской зоне, на окончании профиля, до 10 км под Чуйским аллохтоном (см. рис. 2). В этом же направлении нарастает деформированность отложений осадочного чехла.

По сейсмическим данным во фронтальной пластине VII покровно-надвиговой зоны, сложенной комплексами Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба, выделяются горизонты соленосных отложений. Но для рассматриваемой окраины кратона, по данным [Melnikov, 2018], соленосные осадки (торсальская пачка) накапливались в позднем венде. Это входит в противоречие с отнесением комплексов выполнения перикратонного прогиба к позднему рифею, как отражено на геологической карте листа О-49 [State Geological Map…, 2012]. В данной ситуации необходимо признать правильной точку зрения авторов работы [Kuznetsov et al., 2018], обосновавших на основе изотопной хемостратиграфии и обобщения новых палеонтологических данных отнесение подстилающих торсальскую пачку отложений жуинского и дальнетайгинского горизонтов к позднему венду, что снимает описанное противоречие.

В юго-восточной части Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба по сейсмическим данным выделена пластина VI, сложенная комплексами нижних горизонтов его выполнения. Пластина характеризуется пониженным количеством площадок, равномерным их распределением, без участков сейсмической полупрозрачности, характерных для описанной выше пластины VII. Выделяется только несколько пластообразных тел габброидов, особенно в основании пластины. Тектонически эта пластина надвинута на более молодые комплексы VII пластины Прибайкало-Патомского перикратонного прогиба и как бы надстраивает надвиговые комплексы Чуйского аллохтона, тем более что на ее непосредственном продолжении на северо-восток расположен Лимпея-Тонодский блок с выходами комплексов раннего протерозоя и тектоническим контактом с вышележащими комплексами прогиба [State Geological Map…, 2012] (см. рис. 1). Таким образом, выделенную пластину VI можно соотнести с юго-западным окончанием Тонодского аллохтона, для которого характерно развитие габброидов медвежевского комплекса.

Структуры БПП представлены в начале профиля – это Мамский блок (см. рис. 2), сложенный метаосадочными породами, интенсивно насыщенными гранитоидным материалом преимущественно палеозойского возраста, реже – палеопротерозойского [State Geological Map…, 2012]. По сейсмическим данным в верхней коре блока выделяются четыре сложно устроенные пластины, формирующие крупную синформную структуру. Образование такой структуры можно связать с общим горизонтальным сжатием, приведшим к выдавливанию комплексов выполнения Мамского блока сближающимися жесткими структурами Сибирского кратона (Непско-Ботуобинская антеклиза) и Баргузинского микроконтинента [Zonenshain et al., 1990; Drugov et al., 2011; Migurskiy, 2018]. С такой геодинамикой согласуется поддвиговая кинематика разломов юго-восточной части блока и зона нагнетания, выделенная в начале разреза в IV пластине с подъемом пород из нижних горизонтов пластины в верхние по крутым взбросам (см. рис. 2).

В глубинном строении Мамского блока по сейсмическим данным выделены три субвертикальные колонны, начинающиеся в средней коре на глубине 23–25 км (см. рис. 2), в протяженном слое сейсмической полупрозрачности мощностью 10–15 км, отражающем область аномальных РТ-параметров. Колонны хорошо прослеживаются до уровня 8–5 км в виде зон, наполненных энергетически яркими отражающими площадками небольшой протяженности. Эти зоны формируют единые субвертикальные колонны, контрастно выделяющиеся на фоне субгоризонтально ориентированного разреза. Внутреннюю структуру этих колонн логично связать с вихревой дезинтеграцией вмещающих пород в сдвиговых зонах по типу развития пулл-апарт структур. В поверхностном геологическом строении выходам колонн отвечает Байкало-Патомский пегматитовый пояс ордовик-силурийского возраста [State Geological Map…, 2012]. Эта связь и характерное отражение в сейсмическом разрезе позволяют интерпретировать выделенные колонны как пути транзита гранитоидного расплава и флюидов из средней коры в верхнюю, в том числе ответственные за образование пегматоидных гранитов и мусковитоносных пегматитов Байкало-Патомского пегматитового пояса. Полоса развития пегматитового пояса хорошо коррелирует с зоной регионального метаморфизма амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций [Kochnev, Misurkeeva, 2009], на фоне которой проявлена локальная метаморфическая зональность, определяемая расположением высокотемпературных зон (термальных антиклиналей) [Drugov et al., 2011]. Формирование этих аномалий обусловлено подъемом геоизотерм, ответственных за высокотемпературные метаморфические преобразования – гранитизацию и пегматитизацию вмещающих толщ. Образование термальных антиклиналей связывают с глубинными мусковитоносными колоннами, представляющими собой своеобразные каналы для поступления флюидов, обусловленные вращательным эффектом сдвиговых дислокаций [Drugov et al., 2011]. Этот вывод полностью согласуется с описанными выше результатами интерпретации сейсмических данных. Аналогичные купола зонального метаморфизма в Мамско-Оронском плутонометаморфическом поясе выделяют Н.A. Горячев и A.E Будяк [Goryachev, Budyak, 2017]. Своеобразные морфоструктуры – овальные купола – выделяет В.Г. Шахтыров [Shakhtyrov, 2010] как структуры результативного сдвигового парагенеза. Г. Штилле связывал образование таких куполов с «тектоникой разрыхления» – увеличением объема пород за счет дезинтеграции в блоке между сдвиговыми разломами [Leonov et al., 2020].

Предложенный вариант разреза Мамского блока объясняет присутствие в метаморфических комплексах его выполнения тел гнейсогранитов с палеопротерозойскими датировками [Drugov et al., 2011; State Geological Map…, 2012; Rytsk et al., 2021]. Сейсмическое отражение комплексов IV пластины в основании чехла Мамского блока (на глубине 10–22 км) может интерпретироваться как область тектонического перемешивания вмещающих комплексов пород (гигантский тектонит, меланж). По-видимому, такое строение наследует тектоническую подробленность палеопротерозойского фундамента на этапе неопротерозойского рифтогенеза в медвежевское время. Таким образом, в неопротерозойских комплексах выполнения Мамского блока, особенно в его северо-западном крыле, где по надвигам выходят комплексы основания осадочного чехла, последние могут вмещать гранитоидный материал из палеопротерозойского фундамента (меланжирование или диапиризм на глубине 15–20 км в коллизионных условиях).

Еще одним механизмом, который мог привести к подъему на верхние уровни магматических расплавов, несущих цирконы с древними датировками, является описанная выше серия субвертикальных зон (колонн), поднимающихся с уровня средней коры в виде вихревых структур. Предложенная трактовка позволяет снять возрастные противоречия и присоединиться к точке зрения исследователей, которые указывают на аналогичное стратиграфическое положение комплексов Патомской и Бодайбинской СФЗ в неопротерозое юга Сибири [Khomentovskii, Postnikov, 2001; Zhmodik et al., 2006; Zorin et al., 2009; Drugov et al., 2011; Chugaev et al., 2018; Budyak et al., 2019; и др.]. Повышенный уровень метаморфизма в Мамском блоке объясняется условиями фронтального сжатия со сдвигом при коллизионном взаимодействии БПП с крупной положительной структурой платформы – Непско-Ботуобинской антеклизой [Drugov et al., 2011], а также влиянием восходящих с уровня средней коры флюидно-магматических потоков.

И, наконец, сейсмический разрез дает уникальную возможность определить первоначальное положение в разрезе земной коры комплексов Чуйского аллохтона, ныне образующих крупную покровную структуру, так называемый краевой выступ фундамента платформы. Эта покровная структура имеет мощность 3–4 км и прослеживается с приповерхностных уровней коры от ПК 133 км до ПК 70 км на юго-восток, где плавно погружается до глубины 20 км и более примерно на один уровень с верхним краем фундамента кратона (см. рис. 2). По составу пластина Чуйского аллохтона сложена гнейсами и амфиболитами чуйской серии, образованными по вулканогенно-граувакковым породам [Makrygina, 1981; Petrova et al., 1997]. Степень метаморфизма пород чуйской серии достигает высокотемпературных ступеней амфиболитовой и гранулитовой фаций. Породы серии подвержены интенсивному разгнейсованию и мигматизации [Petrova et al., 1997], а также интрудированы гранитоидами чуйского и близких по возрасту комплексов [Donskaya, 2019]. По химическому составу пород чуйской серии и гранитоидов чуйского комплекса геодинамическая обстановка их образования определяется как островодужная в интервале 2.02–2.00 млрд лет и связана с системой островных дуг, заложенных на океанической коре [Makrygina, 1981; Donskaya, 2019]. Учитывая надсубдукционную природу комплексов Чуйского аллохтона и данные о прослеживании его структур на уровень средней коры Мамского блока, комплексы, слагающие нижнюю кору Мамского блока, можно отнести к субокеаническим (фундамент островной дуги, заложенной на океанической коре). Это согласуется с отражением нижнекоровых комплексов на сейсмическом разрезе повышенным уровнем сигнала, связанным с обводненностью океанической коры (серпентинитовый слой), а также отражением Мамского блока положительной гравитационной аномалией (см. рис. 2).

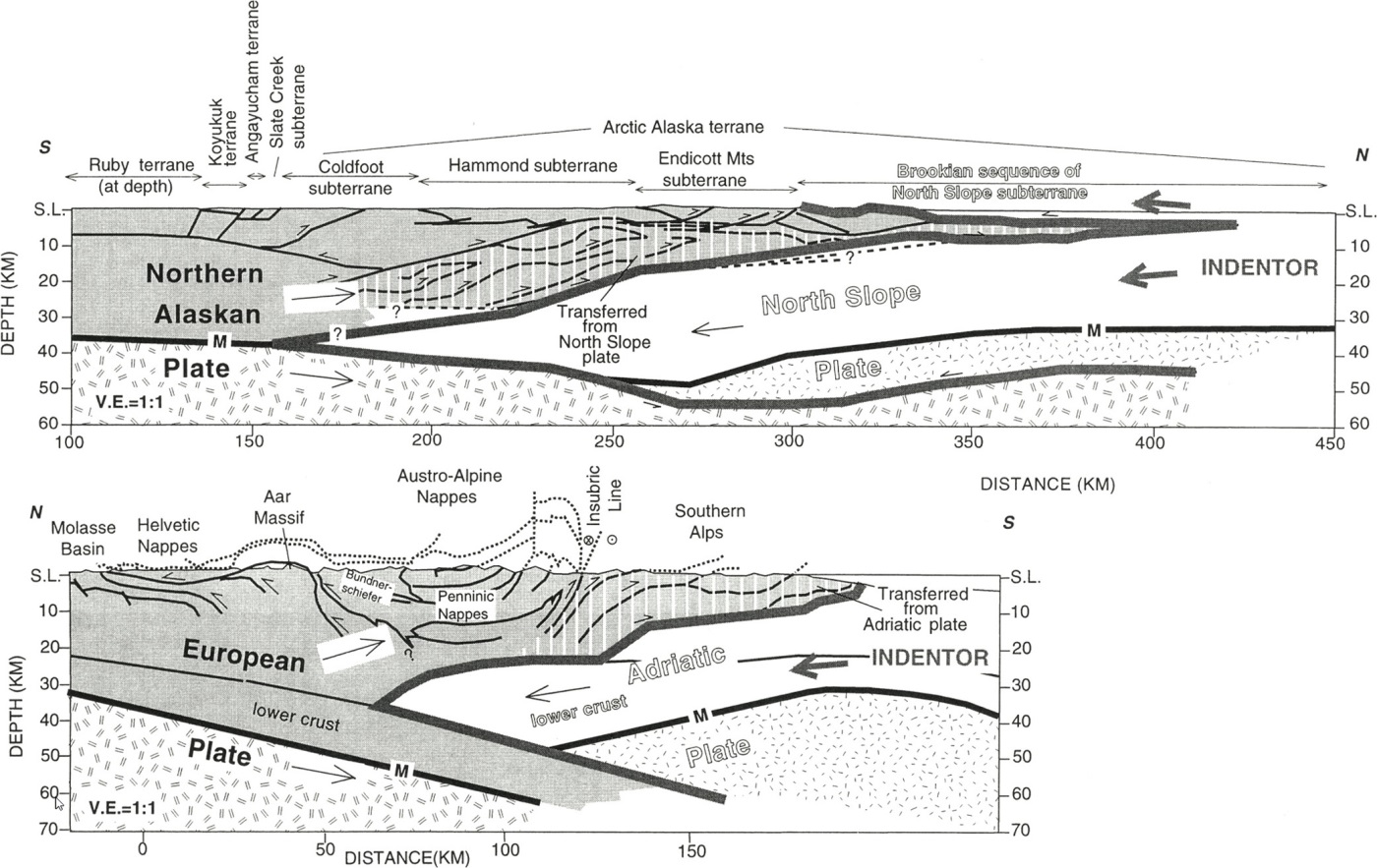

Важную геодинамическую информацию несет характер взаимоотношения фундамента кратона с прилегающими структурами Мамского блока. Клиновидная форма окончания фундамента кратона и обтекание его комплексами Мамского блока аналогично описанной для северо-западного сектора Тихоокеанского пояса [Mitrofanov, 2018, с. 10], когда «при столкновении плит жесткий гранитометаморфический клин рассекал по высокопластичному слою океаническую плиту. Ее верхняя упругая часть с островодужными образованиями сминала осадочные отложения пассивной континентальной окраины, нижняя, компенсационно деформировала образования нижней пластичной части континентальной плиты». Аналогичная геодинамика установлена для южно-верхоянской окраины Сибирского кратона по опорному сейсмическому профилю 3-ДВ, где клиновидное окончание фундамента кратона расщепляет комплексы Верхоянского складчато-надвигового пояса на уровне средней коры [Kungurtsev, Goshko, 2023]. Описанная модель близка строению коллизионного орогена Альп, где Адриатическая плита – индентор – вдвигается по границе между нижней и верхней корой индентируемой Европейской плиты. Возможность такого взаимодействия предполагается и для хребта Брукса на Аляске [Fuis et al., 1997] (рис. 5).

Рис. 5. Геолого-геофизические профили через коллизионные орогены хребта Брукса (Аляска) (вверху) и Альп (внизу) из [Fuis et al., 1997]. Серым цветом показана кора индентируемой плиты, белым – плиты индентора; двойными штрихами – мантия индентируемой плиты, одинарными – плиты индентора. Жирная серая линия отделяет индентируемые плиты (Северной Аляски и Европейскую) от плит инденторов (Северного Склона и Адриатики). Трансформированные комплексы плиты-индентора, вошедшие в состав индентируемой плиты, обозначены вертикальными белыми линиями.

Fig. 5. Geological and geophysical profiles through the collisional orogens of the Brooks Range (Alaska) (top) and the Alps (bottom) from [Fuis et al., 1997]. The gray color shows the crust of the indented plate, white color – the crust of the indentor plate; double hatch marks indicate the mantle of the indented plate, single hatch marks – the indentor plates. The thick gray line separates the indented plates (Northern Alaskan and European) from the indentor plates (North Slope and Adriatic). The transformed complexes of the indentor plate, incorporated into the indented plate, are indicated with white vertical lines.

Предложенная модель объясняет образование на севере БПП цепочки краевых выступов (аллохтонов), сложенных дорифейскими породами: Акитканского, Чуйского, Тонодского. Эти аллохтоны маркируют погруженное окончание фундамента кратона как индентора, на который были надвинуты перечисленные структуры в период палеозойских коллизионных событий. Последующий изостатический подъем окраины кратона и размыв орогена вывели на дневную поверхность дорифейские комплексы, располагавшиеся в основании надвигового пакета орогена. По материалам изучения Чуйского аллохтона [Donskaya, 2019] и его структурной позиции на сейсмическом разрезе данные краевые выступы следует относить к выходам фундамента структур Бодайбинской СФЗ.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейсмический разрез МОВ-ОГТ речного участка профиля 1-СБ-Восточный достаточно качественно отражает элементы глубинного строения до границы Мохоровичича. Это позволило выделить структурно-вещественные неоднородности в коре, провести их геологическую интерпретацию и надежно увязать с наземными участками сейсмических профилей 1-СБ-Восточный и 1-СБ-Батолит.

Построенная по сейсмическим материалам, с учетом данных потенциальных полей, геодинамическая модель земной коры по профилю 1-СБ-Восточный позволила выделить структуры фундамента Сибирского кратона, перекрытые осадочным чехлом и комплексами Чуйского аллохтона. Окончание погруженных структур фундамента кратона в разрезе имеет клинообразную форму, а обрамляющие его структуры с уровня средней коры обтекают его сверху, поднимаясь к поверхности, и снизу, погружаясь в мантию. Поверхностным выражением погруженной границы фундамента кратона является мощная сдвиговая зона – зона смятия, контролирующая Байкало-Патомский пегматитовый пояс палеозойского возраста. В тектоническом плане окончание погруженных комплексов фундамента маркирует южную границу Сибирского кратона.

На окраине кратона в строении осадочного чехла выделяется серия пластин, перекрывающих друг друга по субгоризонтальным надвигам, формируя единую покровно-надвиговую зону, включающую Чуйский аллохтон, юго-западное окончание Тонодского аллохтона и Прибайкало-Патомский перикратонный прогиб. Разрез отражает постепенное увеличение мощности комплексов чехла кратона с 5 до 10 км в юго-восточном направлении, где они перекрыты Чуйским и Тонодским аллохтонами мощностью 3–4 км. В комплексах чехла фиксируются участки соленосных отложений, маркирующие поздневендский этап соленакопления в рассматриваемом районе.

В глубинном строении Мамского блока по сейсмическим данным выделено четыре сложно устроенные пластины, формирующие крупную синформную структуру, а также три субвертикальные колонны, начинающиеся в средней коре в области сейсмической полупрозрачности. Такое отражение и расположение над ними Байкало-Патомского пегматитового пояса позволяют интерпретировать их как субвертикальные колонны дезинтеграции пород и как пути транзита гранитоидного расплава и флюидов.

Граница Мохо на большем протяжении профиля, где она подстилает фундамент кратона, практически горизонтальна и располагается на глубине 43–44 км, а под структурами Мамского блока, сложенного аккреционными островодужными комплексами, погружается до глубины 45–49 км и имеет зубчатое строение, обусловленное разным составом и глубиной погружения блоков-чешуй нижней коры в мантию.

6. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность А.М. Мазукабзову и второму рецензенту за ценные замечания, позволившие лучше раскрыть обсуждаемые в статье вопросы, а также А.Ю. Каширскому за консультирование по методике обработки сейсмических данных и помощь в подборе материалов.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Budyak A.E., Skuzovatov S.Y., Tarasova Y.I., Wang K.-L., Goryachev N.A., 2019. Common Neoproterozoic – Early Paleozoic Evolution of Ore-Bearing Sedimentary Complexes in the Southern Siberian Craton. Doklady Earth Sciences 484 (1), 92–96. https://doi.org/10.1134/S1028334X19010227.

2. Chugaev A.V., Budyak A.E., Chernyshev I.V., Dubinina E.O., Gareev B.I., Shatagin K.N., Tarasova Yu.I., Goryachev N.A., Skuzovatov S.Yu., 2018. Isotopic (Sm-Nd, Pb-Pb and δ34S) and Geochemical Characteristics of the Metasedimentary Rocks of the Baikal-Patom Belt (Northern Transbaikalia) and Evolution of the Sedimentary Basin in the Neoproterozoic Time. Petrology 26 (3), 213–245. https://doi.org/10.1134/S0869591118030025.

3. Донская Т.В. Раннепротерозойский гранитоидный магматизм Сибирского кратона: Автореф. дис. ... докт. геол.-мин. наук. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2019. 38 с.

4. Другов Г.М., Сизых А.И., Черемных В.А. Геология мусковитовых пегматитов Мамской слюдоносной провинции. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2011. 253 с.

5. Fuis G.S., Murphy J.M., Lutter W.J., Moore T.E., Bird K.J., Christensen N.I., 1997. Deep Seismic Structure and Tectonics of Northern Alaska: Crustal-Scale Duplexing with Deformation Extending Into the Upper Mantle. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 102 (B9), 20873–20896. https://doi.org/10.1029/96JB03959.

6. Glebovitsky V.A., Khil’tova V.Ya., Kozakov I.K., 2008. Tectonics of the Siberian Craton: Interpretation of Geological, Geophysical, Geochronological, and Isotopic Geochemical Data. Geotectonics 42 (1), 8–20. https://doi.org/10.1134/S0016852108010020.

7. Goryachev N.A., Budyak A.E., 2017. Conditions for the Formation of the Lena Gold-Bearing Area, Southern Siberia, Russia. In: SEG 2017 Conference. Ore Deposits of Asia: China and Beyond (September 17–20, 2017, Beijing, China). SEG, р. 135.

8. Горюнов Н.А., Четвергов А.П. Обоснование новых направлений развития минерально-сырьевой базы Восточной Сибири на основе создания опорного геофизического профиля 1-СБ (II этап) по маршруту «р. Уникиткан – р. Нижняя Тунгуска – г. Витим» протяженностью 600 пог. км в пределах Иркутской области и Республики Саха (Якутия): Геологический отчет. Красноярск: Енисейгеофизика, 2006. 216 с.

9. Khomentovskii V.V., Postnikov A.A., 2001. Neoproterozoic Evolution of the Baikal-Vilyui Branch of the Paleoasian Ocean. Geotectonics 35 (3), 149–164.

10. Кочнев А.П., Мисюркеева Н.В. Геотектоническая позиция Байкало-Патомского пегматитового пояса // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. Геология, поиски и разведка рудных месторождений. 2009. № 1 (34). С. 45–52.

11. Кунгурцев Л.В., Гошко Е.Ю. Глубинное строение и модель формирования континентальной коры Верхоянского складчато-надвигового пояса в позднем мезозое // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 3. 0706. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-3-0706.

12. Kuznetsov A.B., Semikhatov M.A., Gorokhov I.M., 2018. Strontium Isotope Stratigraphy: Principles and State of the Art. Stratigraphy and Geological Correlation 26 (4), 367–386. https://doi.org/10.1134/S0869593818040056.

13. Леонов М.Г., Кочарян Г.Г., Ревуженко А.Ф., Лавриков С.В. Тектоника разрыхления: геологические данные и физика процесса // Геодинамика и тектонофизика. 2020. Т. 11. № 3. С. 491–521. https://doi.org/10.5800/GT-2020-11-3-0488.

14. Liseikin A.V., Seleznev V.S., Soloviev V.M., Zamozhnyaya N.G., Kashirsky A.Yu., Kungurtsev L.V., 2025. Construction of Earth Crust Sections Down to the Moho Boundary Based on Low Amplitude Reflected Waves of River Seismic Survey Using CPD-2D Method (Vitim River, Junction Zone of the Angara-Lena Monocline of the Siberian Platform and the Bodaibo-Patom Folded System). Russian Geology and Geophysics 66 (1), 97–100. https://doi.org/10.2113/RGG20244769.

15. Макрыгина В.А. Геохимия регионального метаморфизма и ультраметаморфизма умеренных и низких давлений. Новосибирск: Наука, 1981. 199 с.

16. М.Р. Геолого-геофизические модели глубинного строения Непско-Пеледуйского свода и зоны его сочленения с Байкало-Патомским складчатым поясом (в связи с нефтегазоносностью): Дис. … канд. геол.-мин. наук. Якутск, 2019. 136 с.

17. Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы: Стратиграфия, история развития. Новосибирск: СНИИГГиМС, 2018. 177 с.

18. Мигурский А.В. Тектоническое строение и геодинамические реконструкции Предпатомского регионального прогиба // Перспективы нефтегазоносности региональных резервуаров нефти и газа Предпатомского регионального прогиба (Сибирская платформа) / Ред. М.И. Эпов. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018. С. 57–86.

19. Митрофанов Н.П. Геодинамические проблемы металлогении олова, вольфрама, молибдена // Отечественная геология. 2018. № 6. С. 3–13. https://doi.org/10.24411/0869-7175-2018-10022.

20. Petrova Z.I., Makrygina V.A., Antipin V.S., 1997. Petrological and Geochemical Correlations Between Rapakivi Granites and Acid Volcanics in the Southern Fringing of the Siberian Platform. Petrology 5 (3), 258–277.

21. Rytsk E.Yu., Andreev A.A., Tolmacheva E.V., Kuznetsov A.B., Velikoslavinsky S.D., Fedoseenko A.M., 2021. Paleoproterozoic Age of Gneiss-Granites of the Mamskaya Zone (Baikal-Patom Belt): Geological Implications. Doklady Earth Sciences 498 (1), 367–371. https://doi.org/10.1134/S1028334X21050159.

22. Шахтыров В.Г. Сдвиговые структурные ансамбли и золотое оруденение Яно-Колымской складчатой системы: Автореф. дис. … докт. геол.-мин. наук. Иркутск, 2010. 51 с.

23. Смелов А.П., Тимофеев В.Ф. Террейновый анализ и геодинамическая модель формирования Северо-Азиатского кратона в раннем докембрии // Тихоокеанская геология. 2003. Т. 22. № 6. С. 42–54.

24. Stanevich A.M., Mazukabzov A.M., Postnikov A.A., Nemerov V.K., Pisarevsky S.A., Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Kornilova T.A., 2007. Northern Segment of the Paleoasian Ocean: Neoproterozoic Deposition History and Geodynamics. Russian Geology and Geophysics 48 (1), 46–60. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2006.12.005.

25. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Алдано-Забайкальская. Масштаб 1:1000000. Лист О-49 (Киренск): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2012. 607 с.

26. Вахромеев А.Г., Поспеев А.В. Состояние и перспективы развития ресурсной базы углеводородов на территории Иркутской области // Геология, геофизика и минеральное сырье Сибири: Материалы второй научно-практической конференции (21–24 апреля 2015 г.). Новосибирск: СНИИГГиМС, 2015. Т. 2. С. 28–30.

27. Zhmodik S.M., Postnikov A.A., Buslov M.M., Mironov A.G., 2006. Geodynamics of the Sayan-Baikal-Muya Accretion-Collision Belt in the Neoproterozoic–Early Paleozoic and Regularities of the Formation and Localization of Precious-Metal Mineralization. Russian Geology and Geophysics 47 (1), 183–198.

28. Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.М. Тектоника литосферных плит территории СССР. М.: Недра, 1990. Кн. 2. 334 с.

29. Zorin Yu.A., Mazukabzov A.M., Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Presnyakov S.L., Sergeev S.A., 2008. Silurian Age of Major Folding in Riphean Deposits of the Baikal-Patom Zone. Doklady Earth Science 423 (1), 1235–1239. https://doi.org/10.1134/S1028334X08080114.

30. Zorin Yu.A., Sklyarov E.V., Belichenko V.G., Mazukabzov A.M., 2009. Island Arc-Back-Arc Basin Evolution: Implications for Late Riphean – Early Paleozoic Geodynamic History of the Sayan-Baikal Folded Area. Russian Geology and Geophysics 50 (3), 149–161. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2008.06.022.

Об авторах

Л. В. КунгурцевРоссия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

Е. Ю. Гошко

Россия

630073, Новосибирск, пр-т Карла Маркса, 20/1

М. М. Буслов

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

А. В. Лисейкин

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

Рецензия

Для цитирования:

Кунгурцев Л.В., Гошко Е.Ю., Буслов М.М., Лисейкин А.В. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ СТРУКТУР СИБИРСКОГО КРАТОНА И БАЙКАЛО-ПАТОМСКОГО СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВОГО ПОЯСА В СТВОРЕ ПРОФИЛЯ 1-СБ-ВОСТОЧНЫЙ И ЕГО РЕЧНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ ПО р. ВИТИМ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0848. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0848. EDN: xhofly

For citation:

Kungurtsev L.V., Goshko E.Yu., Buslov M.M., Liseykin A.V. DEEP-SEATED BOUNDARY STRUCTURES OF THE SIBERIAN CRATON AND THE BAIKAL-PATOM FOLD-AND-THRUST BELT IN THE CROSS-SECTION OF THE 1-SB-VOSTOCHNY PROFILE AND ITS CONTINUATION ALONG THE VITIM RIVER. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0848. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0848. EDN: xhofly

JATS XML