Перейти к:

БАРРЕМСКИЙ МАГМАТИЗМ СЕВЕРО-ЗАПАДА ТЫТЫЛЬВЕЕМСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА)

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0850

EDN: mfybce

Аннотация

В статье представлены новые данные об изотопном возрасте и химическом составе магматических комплексов северо-западной периферии Тытыльвеемской впадины Западной Чукотки. Полученные оценки возраста внедрения монцонитовых штоков чукотского комплекса (124±1 млн лет) и начала излияния покровных андезибазальтов тытыльвеемской свиты (124±1 млн лет) являются наиболее древними из известных датировок постколлизионного магматизма Чукотки. Гранитоиды чукотского комплекса датированы впервые. Долериты тытыльвеемского субвулканического комплекса отличаются от вмещающих их тытыльвеемских вулканитов низкой магнезиальностью, повышенным содержанием калия и принадлежностью к окисленной магнетитовой серии. Монцониты чукотского комплекса и субвулканические долериты имеют в источнике более высокую долю деплетированного мантийного компонента, чем молодые породы (122–117 млн лет) Тытыльвеемского вулканоплутонического пояса. Минералого-геохимические характеристики монцонитов могут свидетельствовать о принадлежности магматитов чукотского комплекса к ядру порфирово-эпитермальной системы, частью которой являются месторождения Двойное и Сентябрьское.

Ключевые слова

Для цитирования:

Свирин Н.С., Ватрушкина Е.В., Лучицкая М.В. БАРРЕМСКИЙ МАГМАТИЗМ СЕВЕРО-ЗАПАДА ТЫТЫЛЬВЕЕМСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0850. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0850. EDN: mfybce

For citation:

Svirin N.S., Vatrushkina E.V., Luchitskaya M.V. BARREMIAN MAGMATISM OF THE NORTHWEST OF THE TYTYLVEEM DEPRESSION (WESTERN CHUKOTKA). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0850. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0850. EDN: mfybce

1. ВВЕДЕНИЕ

Тытыльвеемская апт-альбская впадина является одной из ключевых структур в понимании тектоники и магматизма Восточной Арктики на этапе начала формирования Амеразийского бассейна в раннем мелу. Проявления магматизма, связанные с формированием впадины, прослеживаются на сотни километров от берегов Восточно-Сибирского моря до Центрально-Чукотского сектора Охотско-Чукотского вулканического пояса (ОЧВП).

Согласно ротационной тектонической модели [Grantz et al., 1998] в поздней юре – раннем мелу произошел отрыв микроплиты Чукотско-Арктическая Аляска от Североамериканской плиты и ее последующее столкновение с Евразийской окраиной. Микроплита вращалась против часовой стрелки, что привело к закрытию Южно-Анюйского палеоокеана и формированию складчато-надвиговых поясов и правосдвиговых структур [Sokolov et al., 2015]. Позднее происходил коллапс коллизионного орогена, возникли структуры растяжения [Laverov et al., 2013], которые сопровождались проявлением постколлизионного гранитоидного магматизма в апте – альбе [Luchitskaya, Sokolov, 2021; Polzunenkov, 2023; Akinin et al., 2022; Tikhomirov et al., 2023].

Интрузивные образования Тытыльвеемской впадины представлены широким спектром тел различной морфологии (дайки, лакколиты, штоки, батолиты) и состава (от долеритов до щелочных гранитов). На современном уровне изучены лишь гранитоиды Илирнейского массива [Akinin et al., 2015], вблизи которого локализовано золотосеребряное эпитермальное месторождение Двойное и золототеллуридное месторождение Сентябрьское.

Золотосеребряные месторождения Тытыльвеемской впадины и сопутствующие им благороднометалльные пункты минерализации демонстрируют ряд признаков наличия медно-порфирового оруденения, связанного с апт-альбским магматизмом [Nikolaev et al., 2013; Svirin, 2025]. Степень изученности медно-порфировых проявлений в пределах впадины и их генетической связи с интрузивными телами на данный момент недостаточна для понимания металлогении изучаемого региона, поэтому данное исследование актуально и в фундаментально-геологическом, и, в перспективе, в прогнозно-практическом аспекте. В связи с этим была поставлена цель настоящей работы: определить возраст, состав, геодинамическую позицию и возможную принадлежность интрузивных комплексов Тытыльвеемской впадины к порфирово-эпитермальной системе (ПЭС).

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЫТЫЛЬВЕЕМСКОЙ ВПАДИНЫ

Раннемеловые магматиты Тытыльвеемской впадины – результат активности одноименного апт-альбского постколлизионного вулканоплутонического пояса. Тытыльвеемская впадина имеет размеры 110×35 км, вытянута в северо-западном направлении согласно простиранию главных складчатых структур мезозоид Анюйского субтеррейна Чукотского террейна (рис. 1). Юго-восточная часть структуры перекрыта позднемеловыми вулканитами ОЧВП, северо-западная часть эродирована, что говорит о более крупном размере вулканоплутонического пояса в геологическом прошлом. Впадина сложена породами верхнего триаса, перекрытыми эгилькнывеемской и тытыльвеемской свитами (андезибазальты – дациты, аптский возраст [Tikhomirov et al., 2017]).

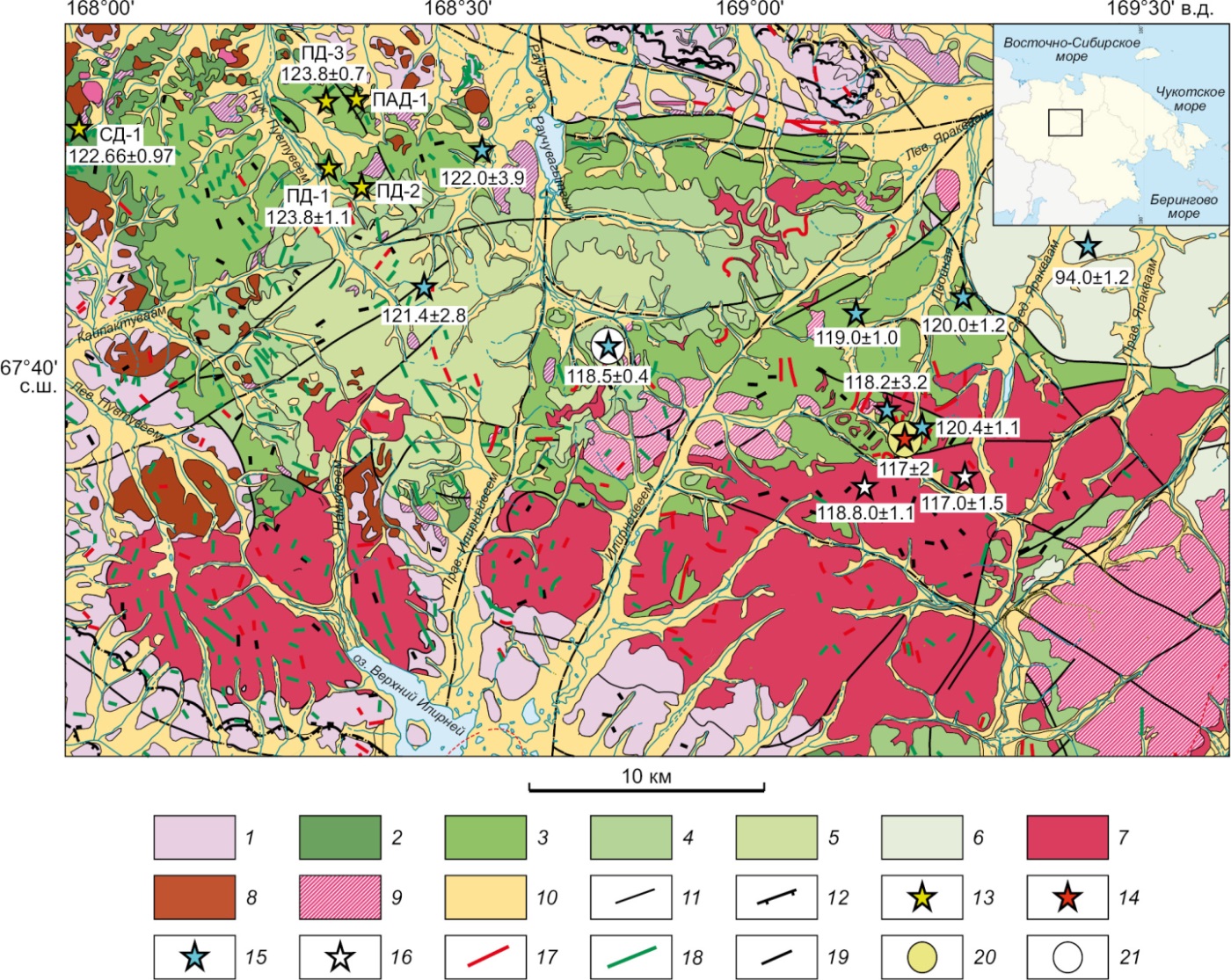

Рис. 1. Геологическая схема Тытыльвеемской впадины (по [State Geological Map…, 2016], с изменениями).

1 – триасовые отложения; 2 – эгилькнывеемская свита; 3 – нижняя подсвита тытыльвеемской свиты; 4 – средняя подсвита тытыльвеемской свиты; 5 – верхняя подсвита тытыльвеемской свиты; 6 – пучевеемская свита; 7 – илирнейский комплекс; 8 – чукотский комплекс; 9 – субвулканический тытыльвеемский комплекс; 10 – четвертичные образования; 11 – разломы; 12 – надвиги; 13 – точки наблюдений с U-Pb датировками магматитов (данная работа); 14 – ⁴⁰Ar/³⁹Ar датировка адуляра Au-Ag жилы месторождения Двойное [Thomson et al., 2022]; 15 – U-Pb датировки циркона вулканитов тытыльвеемской свиты [Tikhomirov et al., 2017; Akinin et al., 2015]; 16 – U-Pb датировки циркона интрузивных образований [Sakhno et al., 2016, 2019]; 17 – дайки тытыльвеемского комплекса; 18 – дайки ичувеемского комплекса; 19 – кварцевые жилы; 20 – месторождение Двойное; 21 – месторождение Сентябрьское.

Fig. 1. Geological map of the Tytylveem Depression (after [State Geological Map…, 2016], modified).

1 – Triassic deposits; 2 – Egilknuveem formation; 3 – lower subformation of the Tytylveem formation; 4 – middle subformation of the Tytylveem formation; 5 – upper subformation of the Tytylveem formation; 6 – Pucheveem formation; 7 – Ilirney complex; 8 – Chukotka complex; 9 – Tytylveem subvolcanic complex; 10 – Quaternary deposits; 11 – faults; 12 – thrusts; 13 – observation points with U-Pb dating of magmatic rocks (this study); 14 – ⁴⁰Ar/³⁹Ar dating of adularia from the Au-Ag vein of the Dvoinoye deposit [Thomson et al., 2022]; 15 – U-Pb zircon ages from volcanic rocks of the Tytylveem formation [Tikhomirov et al., 2017; Akinin et al., 2015]; 16 – U-Pb zircon ages for intrusive rocks [Sakhno et al., 2016, 2019]; 17 – dikes of the Tytylveem complex; 18 – dikes of the Ichuveem complex; 19 – quartz veins; 20 – Dvoinoye deposit; 21 – Sentjabrskoye deposit.

Согласно ГГК-200 [State Geological Map…, 2016] интрузивные и экструзивные образования Тытыльвеемской впадины подразделяются на четыре комплекса: раннемеловой субвулканический тытыльвеемский, комагматичный покровным вулканитам; раннемеловой илирнейский комплекс субщелочных гранитов; раннемеловой чукотский гранитоидный и позднемеловой ичувеемский комплекс лампрофиров, сиенит-порфиров и риолитов. Ичувеемский и чукотский комплексы до настоящего времени не датированы современными методами прецизионной геохронологии, известны немногочисленные K-Ar датировки, характеризующиеся широким разбросом значений – 58–124 млн лет [State Geological Map…, 2016].

Монцониты чукотского комплекса образуют небольшие изометричные штоки, расположенные на западной и северной периферии Тытыльвеемской впадины. Штоки интрудируют верхнетриасовые и валанжин-готеривские породы. Согласно ГГК-200 [State Geological Map…, 2016] монцониты прорывают и аптские вулканиты тытыльвеемской свиты, однако полевыми наблюдениями авторов данный факт не был подтвержден, что затрудняет интерпретацию возраста. По ГГК-1000 [State Geological Map…, 2012] чукотский комплекс рассматривается в составе илирнейской группы раннемеловых интрузивных комплексов. Непосредственно илирнейский комплекс субщелочных гранитов наиболее проявлен в южной части Тытыльвеемской впадины. По данным ГГК-200 [State Geological Map…, 2016] возраст чукотского и илирнейского комплексов отличается: первый отнесен к альбу, второй – к сеноману. Возраст гранитоидов Илирнейского массива составляет 117±2 млн лет (U-Pb, циркон) [Sakhno et al., 2019].

Тытыльвеемский раннемеловой субвулканический андезитовый комплекс представлен телами андезитов, андезибазальтов и риолитов, прорывающими вулканиты тытыльвеемской свиты, реже – нижнемеловые и триасовые осадочные породы вблизи полей вулканитов. Контакты с вмещающими породами крутопадающие (60–80°) [State Geological Map…, 2016].

Ичувеемский комплекс объединяет дайки и штоки диорит-порфиритов и кварцевых диорит-порфиритов, гранодиорит-порфиров, гранит-порфиров, реже – лампрофиров, риолитов, андезитов и андезибазальтов. Они прорывают все ранее описанные стратифицированные образования. В эндоконтактовых частях даек отмечаются зоны закалки с микрозернистой структурой. Проявления контактового метаморфизма вмещающих пород незначительны. Позднемеловой возраст даек предполагается исходя из секущих контактов с позднемеловыми вулканитами ОЧВП.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Петрографические исследования проводились с использованием поляризационного микроскопа Olimpus BX-51.

Анализ петрогенных элементов осуществлялся в аккредитованной лаборатории химико-аналитических исследований ГИН РАН рентгенофлуоресцентным методом с использованием последовательного спектрометра S8 Tiger «Bruker» и программного обеспечения «Spectra-Plus». Содержание общего железа (в форме оксида железа (III), Fe2O3) было определено методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) (S8 Tiger, Briluker, Germany). Содержание оксида железа (II) FeO было определено методом мокрой химии (титрование дихроматом калия в среде серной кислоты после разложения пробы в отсутствие кислорода) из отдельной навески этой же пробы. Для получения содержания именно Fe(III) (в форме Fe2O3) данные РФА были скорректированы с учетом содержания оксида железа (II), полученного из результатов титрования.

Определение микроэлементов проведено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Х-7, Thermo Elemental) в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. Перевод породы в раствор осуществлялся с помощью системы автоклавного разложения с резистивным нагревом (ЭТАС-6, Россия) [Karandashev et al., 2016, 2017].

Изотопно-геохронологические исследования U-Pb методом по цирконам проведены на масс-спектрометре SHRIMP-II в Центре изотопных исследований при Институте Карпинского (г. Санкт-Петербург).

Изотопный состав Sr, Nd и Pb был определен в Центре изотопных исследований Института Карпинского на термоионизационном масс-спектрометре TRITON. Средняя точность анализов составляла 0.002 % (2σ) для изотопного отношения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, 0.005 % (2 σ) для отношения ¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd и 0.05 % (2σ) для отношения ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb. Расчет концентраций методом изотопного разбавления и отношений ⁸⁷Rb/⁸⁶Sr, ¹⁴⁷Sm/¹⁴⁴Nd и ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb производился в программе Excel2003. Ошибка измерения концентраций – 1 %.

4. ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долериты (обр. ПАД-1) тытыльвеемского субвулканического комплекса обладают порфировидной структурой с крупными (0.5–5.0 мм) фенокристами игольчатой роговой обманки. Долерит состоит из плагиоклаза (65 %), роговой обманки (15 %), клинопироксена (15 %) и магнетита (5 %). Акцессорные минералы: шпинель, апатит, единичные кристаллы циркона. Магнетит наблюдается как в виде округлых зерен размером от 0.01 до 0.10 мм, так и в виде опацитовых кайм, обрамляющих вкрапленники роговой обманки, толщиной до 0.2 мм. В некоторых случаях опацитовые каймы маркируют многоэтапное образование вкрапленников (рис. 2, б). Клинопироксен частично замещен хлоритом и эпидотом, хлорит образует ксеноморфные зерна различной морфологии размером до 0.15 мм. Редкие вкрапленники плагиоклаза интенсивно соссюритизированы, плагиоклаз основной массы изменен в меньшей степени. В породе наблюдаются тонкие секущие прожилки карбонат-серицит-кварцевого состава (рис. 2, в).

Рис. 2. Микрофотографии шлифов.

(а) – долерит тытыльвеемского комплекса; (б) – опацитовые каймы по порфировым вкрапленникам; (в) – кварц-карбонатный прожилок в долерите; (г) – карбонатный прожилок в хлоритизированном вулканическом стекле андезибазальта тытыльвеемской свиты; (д) – хлоритизированный кварцевый монцонит чукотского комплекса; (е) – хлорит-пиритовый агрегат в монцоните чукотского комплекса. Hbl – роговая обманка, Cpx – клинопироксен, Pl – плагиоклаз, Crb – карбонат, Qz – кварц, Kfs – калиевый полевой шпат, Chl – хлорит, Py – пирит, Mag – магнетит. (а, в, г, д) – николи скрещены; (б, е) – параллельны.

Fig. 2. Microphotographs of thin sections.

(а) – dolerite of the Tytylveem complex; (б) – opacite rims on porphyritic phenocrysts; (в) – quartz-carbonate veinlet in dolerite; (г) – carbonate veinlet in chloritized volcanic glass of basaltic andesite of the Tytylveem formation; (д) – chloritized quartz monzonite of the Chukotka complex; (е) – chlorite-pyrite aggregate in monzonite of the Chukotka complex. Hbl – hornblende, Cpx – clinopyroxene, Pl – plagioclase, Crb – carbonate, Qz – quartz, Kfs – K-feldspar, Chl – chlorite, Py – pyrite, Mag – magnetite. (а, в, г, д) – crossed nicols; (б, е) – parallel nicols.

Андезибазальты (обр. ПД-1) тытыльвеемской свиты обладают порфировой структурой. Вкрапленники (10 %) представлены клинопироксеном (55 %), ортопироксеном (10 %), плагиоклазом (35 %). Основная масса микролитовая, состоит из плагиоклаза (80 %) и клинопироксена (20 %), присутствует девитрифицированное вулканическое стекло, замещенное хлоритом (рис. 2, г). Вторичные минералы: хлорит, карбонат, эпидот. Клинопироксен представлен ромбическими идиоморфными кристаллами размером до 0.2 мм, интенсивно замещен хлорит-эпидотовым агрегатом. Ортопироксен отличается более удлиненным призматическим габитусом и отсутствием вторичных изменений. Основная плагиоклазовая масса интенсивно соссюритизирована. Стоит отметить большую степень вторичных изменений андезибазальтов относительно субвулканических долеритов.

Характерными петрографическими чертами монцонитов (обр. ПД-3, СД-1) чукотского комплекса являются порфировидная и монцонитовая структуры, а также сильная степень вторичных изменений, чаще всего проявляющаяся в виде интенсивной серицитизации плагиоклаза и пелитизации калиевого полевого шпата. Минеральный состав: калиевый полевой шпат 25–30 %, плагиоклаз 25–40 %, роговая обманка 10–30 %, кварц 5–15 %; акцессорные минералы: апатит, циркон, магнетит; вторичные минералы: хлорит, серицит, карбонаты, пирит. Роговая обманка образует крупные идиоморфные кристаллы размером до 5 мм (рис. 2, д), на некоторых кристаллах наблюдаются чешуйки новообразованного темно-коричневого биотита размером до 0.2 мм. Полевые шпаты наблюдаются как в виде крупных порфировидных вкрапленников, так и в виде зерен от 0.01 до 0.05 мм в основной массе. Минералы основной массы подвержены вторичным изменениям в значительно меньшей степени. Кварц в изученных образцах монцонитов наблюдается в двух генерациях: первично-магматические идиоморфные призматические кристаллы размером до 0.1 мм и ксеноморфные округлые зерна размером до 0.2 мм, образованные на постмагматическом этапе в результате грануляции кварца. В различной степени развита редкая вкрапленность идиоморфных и субидиоморфных кристаллов пирита размером до 0.25 мм и мельчайших кристаллов халькопирита размером до 0.1 мм, в парагенетической ассоциации с насыщенно-зеленым ксеноморфным хлоритом (рис. 2, е). Хлорит двух генераций: хлорит первой генерации развивается по кристаллам роговой обманки, хлорит второй генерации формирует собственные чешуйчатые агрегаты с пиритом.

Во всех вышеописанных породах присутствуют тонкие кварцевые прожилки, в которых наблюдаются мельчайшие агрегаты серицита и карбоната. Подобная минеральная ассоциация соответствует парагенезису широко проявленных в пределах района работ серицит-карбонат-кварцевых метасоматитов, апоандезитовых аргиллизитов и вторичных кварцитов. Проявления подобных гидротермально-метасоматических преобразований в изученных шлифах магматических пород носят весьма локальный характер.

Кварцевые диориты (обр. ПД-2) ичувеемского дайкового комплекса отличаются от вышеописанных магматических образований меньшей степенью вторичных изменений и равномерно-зернистой мелкокристаллической структурой. Минеральный состав: плагиоклаз 65 %, роговая обманка 25 %, кварц 10 %; акцессорные минералы – мусковит, магнетит. Плагиоклаз наблюдается в виде идиоморфных азональных несдвойникованных призматических кристаллов, местами наблюдается слабая серицитизация. Роговая обманка представлена идиоморфными призматическими кристаллами и практически полностью замещена хлорит-эпидотовым агрегатом. Встречаются зоны без роговой обманки, не затронутые вторичными изменениями. Мусковит образует мелкие ксеноморфные чешуйки размером до 0.1 мм.

5. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

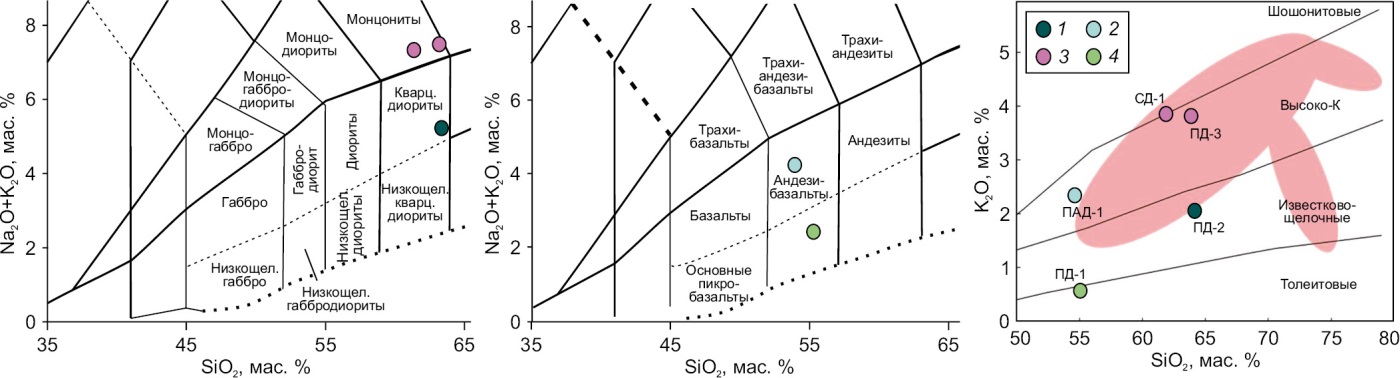

Покровные андезибазальты тытыльвеемской свиты и долериты одноименного субвулканического комплекса характеризуются близкими содержаниями кремнезема (50.98 и 51.08 %) и P2O5 (0.29 и 0.24 %), различаются суммарным содержанием щелочей (2.17 и 3.86 %) и относятся к породам нормальной щелочности (табл. 1; рис. 3, а). По соотношению K2O и SiO2 андезибазальты относятся к низкокалиевым, а долериты – к высококалиевым породам (табл. 1; рис. 3, б). Содержание MgO в андезибазальтах в два раза превышает его содержание в долеритах (11.44 и 5.54 % соответственно), Mg# составляет 72 и 49 (табл. 1). По соотношению щелочей, железа и магния андезибазальты соответствуют толеитовой серии, а долериты – известково-щелочной. По содержанию Al2O3 (10.73 и 14.08 %) андезибазальты и долериты относятся к низкоглиноземистым породам (табл. 1). По отношению Fe2O3/FeO андезибазальты тытыльвеемской свиты относятся к восстановленной ильменитовой серии, субвулканические долериты – к окисленной магнетитовой серии.

Таблица 1. Химический состав магматических пород Тытыльвеемской впадины

Table 1. Chemical composition of magmatic rocks from the Tytylveem Depression

№ пробы | ПД-1 | ПД-2 | ПД-3 | ПАД-1 | СД-1 |

Порода | Андезибазальт | Кв. диорит | Кв. монцонит | Долерит | Кв. монцонит |

SiO2 | 50.98 | 61.64 | 62.82 | 51.08 | 60.52 |

TiO2 | 0.92 | 0.53 | 0.56 | 1.25 | 0.70 |

Al2O3 | 10.73 | 13.72 | 14.24 | 14.08 | 15.11 |

Fe2O3 | 3.27 | 2.03 | 2.63 | 5.50 | 3.39 |

FeO | 5.15 | 3.01 | 3.40 | 5.18 | 3.47 |

MnO | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |

MgO | 11.44 | 4.79 | 2.76 | 5.54 | 3.31 |

CaO | 6.53 | 4.87 | 3.68 | 5.85 | 2.89 |

Na2O | 1.69 | 3.44 | 3.92 | 1.71 | 3.55 |

K2O | 0.48 | 2.00 | 3.75 | 2.15 | 3.80 |

P2O5 | 0.29 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.19 |

п.п.п. | 7.84 | 3.46 | 1.58 | 6.67 | 2.54 |

Cs | 6.4 | 1.1 | 2.2 | 9.1 | 4.4 |

Rb | 9.2 | 72.8 | 67.5 | 63.3 | 126 |

Ba | 225 | 510 | 653 | 712 | 1005 |

Th | 17.8 | 8.4 | 9.6 | 6.1 | 9.0 |

U | 7.4 | 4.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |

Nb | 9.2 | 4.3 | 5.3 | 9.3 | 8.5 |

Ta | 0.56 | 0.36 | 0.48 | 0.58 | 0.59 |

La | 28.50 | 20.20 | 17.90 | 23.00 | 26.90 |

Ce | 62.70 | 40.30 | 35.60 | 52.30 | 53.60 |

Pb | 11.4 | 39.2 | 10. | 7.5 | 15.0 |

Pr | 8.3 | 4.8 | 4.4 | 6.9 | 6.4 |

Sr | 356 | 191 | 545 | 455 | 774 |

Nd | 34.7 | 17.6 | 17.0 | 28.2 | 25.2 |

Zr | 167 | 129 | 80.1 | 152 | 139 |

Hf | 4.5 | 3.6 | 2.5 | 4.0 | 3.8 |

Sm | 7.3 | 3.4 | 3.6 | 6.1 | 5.2 |

Eu | 1.70 | 0.94 | 1.00 | 1.60 | 1.40 |

Gd | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 4.5 |

Tb | 0.66 | 0.39 | 0.47 | 0.82 | 0.69 |

Dy | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 5.0 | 4.0 |

Ho | 0.73 | 0.44 | 0.59 | 1.00 | 0.83 |

Er | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 2.3 |

Tm | 0.27 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.35 |

Yb | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 2.3 |

Lu | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.34 |

Y | 20.1 | 11.9 | 16.1 | 28.0 | 22.2 |

Mo | 0.45 | 2.1 | 5.8 | 0.38 | 1.5 |

Cu | 33.0 | 30.7 | 386 | 2.3 | 19.8 |

Примечание. Содержания петрогенных оксидов приведены в мас. %, элементов-примесей – в г/т.

Note. Major element oxide contents are given in wt. %, trace-element contents are given in ppm.

Рис. 3. Положение фигуративных точек пересчитанных на сухой остаток составов пород магматических комплексов, распространенных в пределах Тытыльвеемской впадины, на диаграмме в координатах K2O – SiO2 [Peccerillo, Taylor, 1976] и диаграмме TAS [Sharpenok et al., 2013].

1 – кварцевые диориты ичувеемского комплекса; 2 – долериты тытыльвеемского субвулканического комплекса; 3 – монцониты чукотского комплекса; 4 – андезибазальты тытыльвеемской свиты. Розовой заливкой показано поле составов вулканитов Тытыльвеемской свиты (по [Tikhomirov et al., 2017]).

Fig. 3. Position of figurative points compositions of the normalized to 100 % on a volatile-free basis of magmatic complexes within the Tytylveem Depression on the K2O – SiO2 diagram coordinates [Peccerillo, Taylor, 1976] and MALI-SiO2 [Sharpenok et al., 2013].

1 – quartz diorites of the Ichuveem complex; 2 – dolerites of the Tytylveem subvolcanic complex; 3 – monzonites of the Chukotka complex; 4 – basaltic andesites of the Tytylveem formation. The compositional field of the Tytylveem formation volcanic rocks (after [Tikhomirov et al., 2017]) is shown with a pink field.

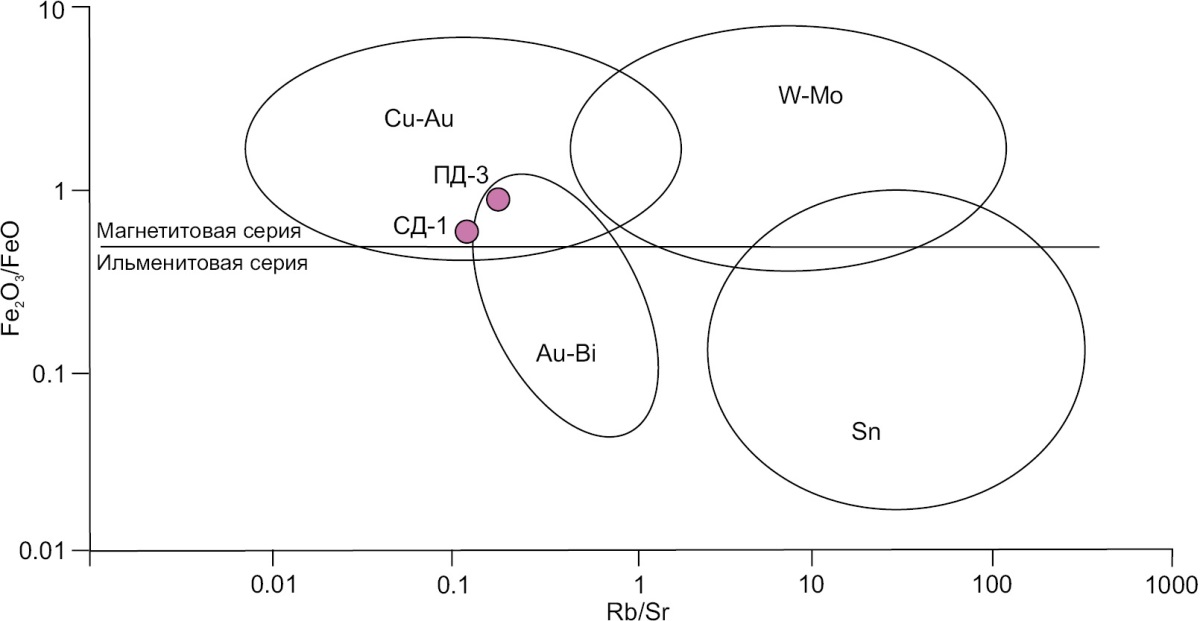

Кварцевые монцониты чукотского комплекса и кварцевые диориты ичувеемского комплекса характеризуются содержаниями кремнезема (62.82, 60.52 и 61.64 %), различаются суммарным содержанием щелочей (7.67, 7.35 и 5.44 %), соответствуют монцонитам и гранодиоритам, являются породами умеренной и нормальной щелочности (табл. 1; рис. 3, а). По соотношению K2O и SiO2 кварцевые монцониты относятся к высококалиевой известково-щелочной серии, а кварцевые диориты – к известково-щелочной (табл. 1; рис. 3, б). Согласно классификации [Frost et al., 2001] кварцевые монцониты являются магнезиальными, щелочно-известковыми, низко- и умеренно глиноземистыми образованиями; кварцевые диориты – магнезиальными, известковыми и низкоглиноземистыми (рис. 4). По соотношению Fe2O3/FeO кварцевые монцониты чукотского комплекса соответствуют породам восстановленной ильменитовой серии, а кварцевые диориты ичувеемского комплекса – магматитам окисленной магнетитовой серии.

Рис. 4. Диаграмма в координатах ASI – A/NK, SiO2 – FeO/(FeO+MgO) и SiO2 – MALI [Frost et al., 2001] для магматических пород Тытыльвеемской впадины. Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 4. Diagram in ASI – A/NK, SiO2 – FeO/(FeO+MgO) and SiO2 – MALI coordinates [Frost et al., 2001] for magmatic rocks of the Tytylveem Depression. See Fig. 3 for legend.

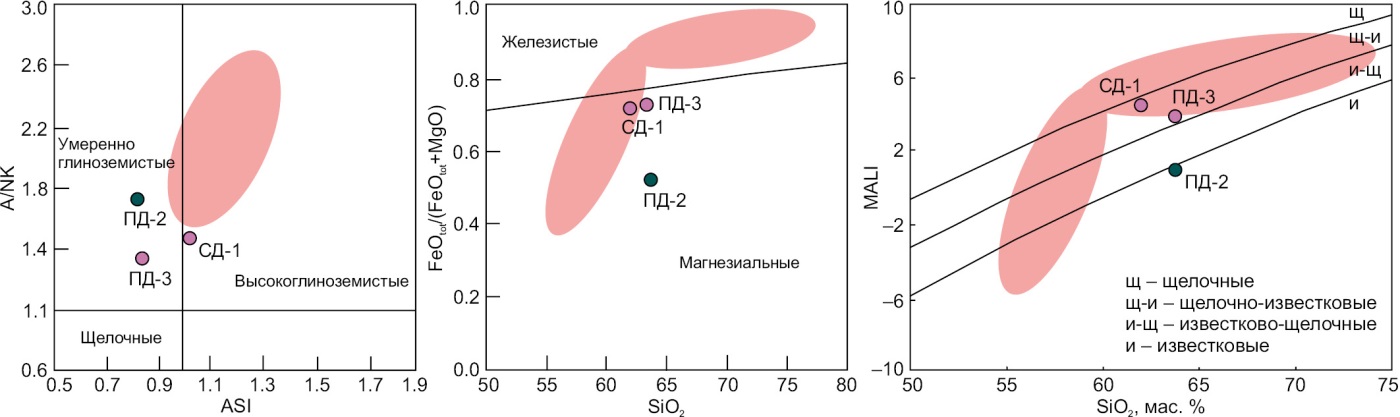

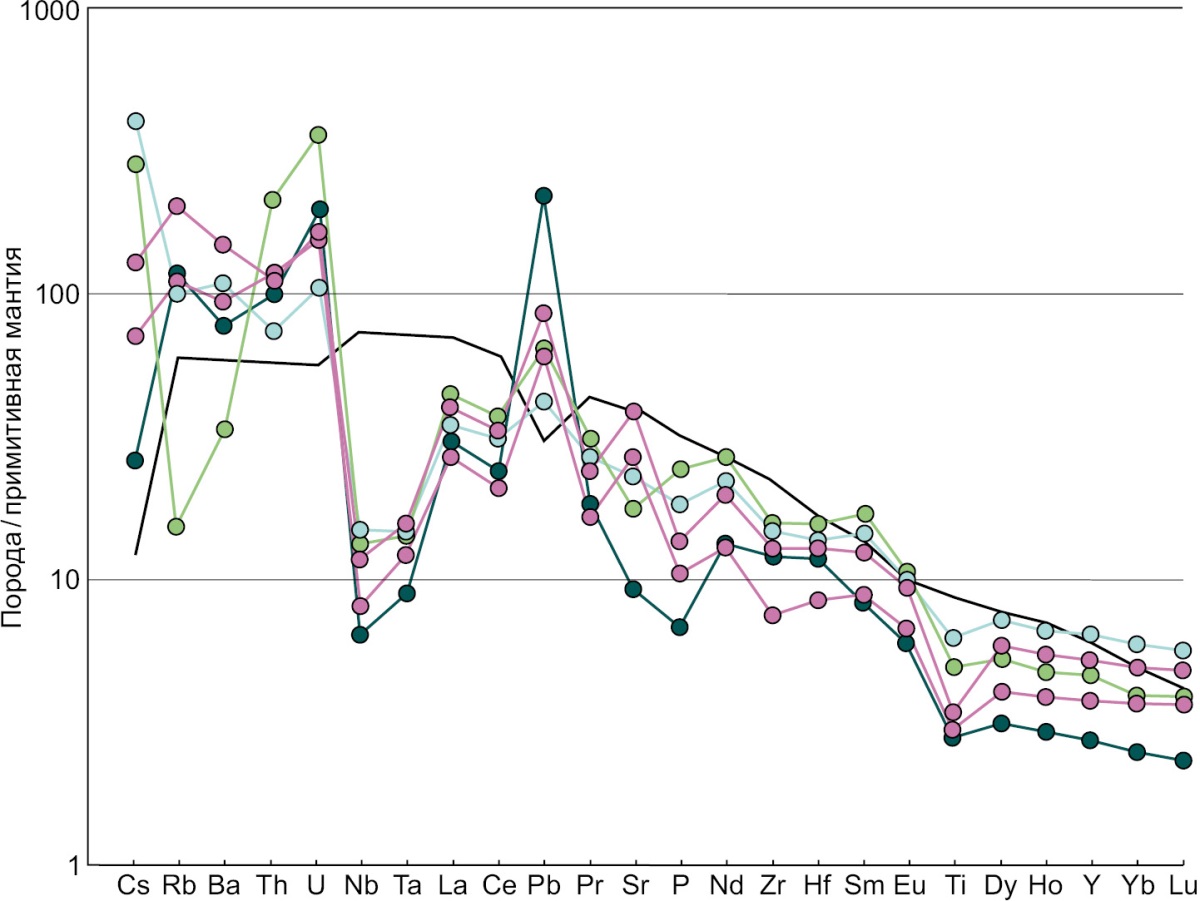

Все рассматриваемые породы характеризуются умеренным обогащением легкими редкоземельными элементами относительно тяжелых, принципиальные различия в спектрах распределения отсутствуют (рис. 5). Значения содержаний легких редкоземельных элементов у андезибазальтов и долеритов превышают таковые у кварцевых монцонитов и диоритов, что может быть объяснено повышенным содержанием фосфора и, как следствие, апатита – концентратора редкоземельных элементов.

Рис. 5. Спектры распределения редкоземельных элементов, нормированных на хондрит (по [Sun, McDonough, 1989]), черная линия – средний состав базальтов океанических островов (OIB) [Sun, McDonough, 1989]. Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 5. Chondrite-normalized rare earth element (REE) patterns [Sun, McDonough, 1989]. The black line represents the average composition of ocean island basalts (OIB) [Sun, McDonough, 1989]. See Fig. 3 for legend.

Особенности «поведения» редких элементов характеризуют мультиэлементные спектры, нормированные на состав примитивной мантии (рис. 6), на которых наблюдается обогащение крупноионными литофильными элементами, пики Pb, отчетливые Ta-Nb и Ti минимумы.

Рис. 6. Спектр распределения рассеянных элементов, нормированных на примитивную мантию [Sun, McDonough, 1989], черной линией отмечен средний состав OIB [Sun, McDonough, 1989]. Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 6. Primitive mantle-normalized trace element patterns [Sun, McDonough, 1989]. The black line represents the average composition of ocean island basalts (OIB) [Sun, McDonough, 1989]. See Fig. 3 for legend.

Монцониты чукотского комплекса имеют повышенные содержания меди и молибдена, достигающие 386 и 5.8 г/т соответственно. Повышенные содержания халькофильных элементов в монцонитах чукотского комплекса связаны с мелковкрапленной сульфидной халькопирит-пиритовой минерализацией. Содержание серы в монцонитах достигает 0.11 % (определена ICP-MS), сульфиды диагностируются макроскопически.

В долеритах тытыльвеемского субвулканического комплекса и андезибазальтах тытыльвеемской свиты резко выделяются аномальные пики содержаний цезия: отношение Rb/Cs изменяется от 1.5 в андезибазальтах, до 7.0 в долеритах тытыльвеемского комплекса. В монцонитах чукотского комплекса это отношение составляет 28–30, а в более поздних кварцевых диоритах ичувеемского комплекса – 68.26. Подобные закономерности увеличения Rb/Cs отношения вместе с кремнекислотностью нетипичны в связи с более магмафильными свойствами цезия, так как значение данного отношения должно увеличиваться вместе со степенью фракционирования. Известно, что значения отношений практически всех элементов к цезию минимальны в расплавах континентальных обстановок, в надсубдукционных обстановках значения отношений выше [Naumov et al., 2022]. Диориты позднемелового ичувеемского комплекса, предположительно связанного с магматизмом ОЧВП, наиболее обеднены цезием, в то время как постколлизионные раннемеловые андезибазальты и долериты наименее обеднены. Монцониты обладают промежуточными значениями отношения Rb/Cs, что может говорить о различных магматических источниках. Также концентрирование цезия может быть вызвано его сорбцией на пелитизированных полевых шпатах, и Rb/Cs отношение в данном случае скорее является функцией степени гидротермальной переработки пород, нежели отражает собственные геохимические особенности изученных магматических комплексов.

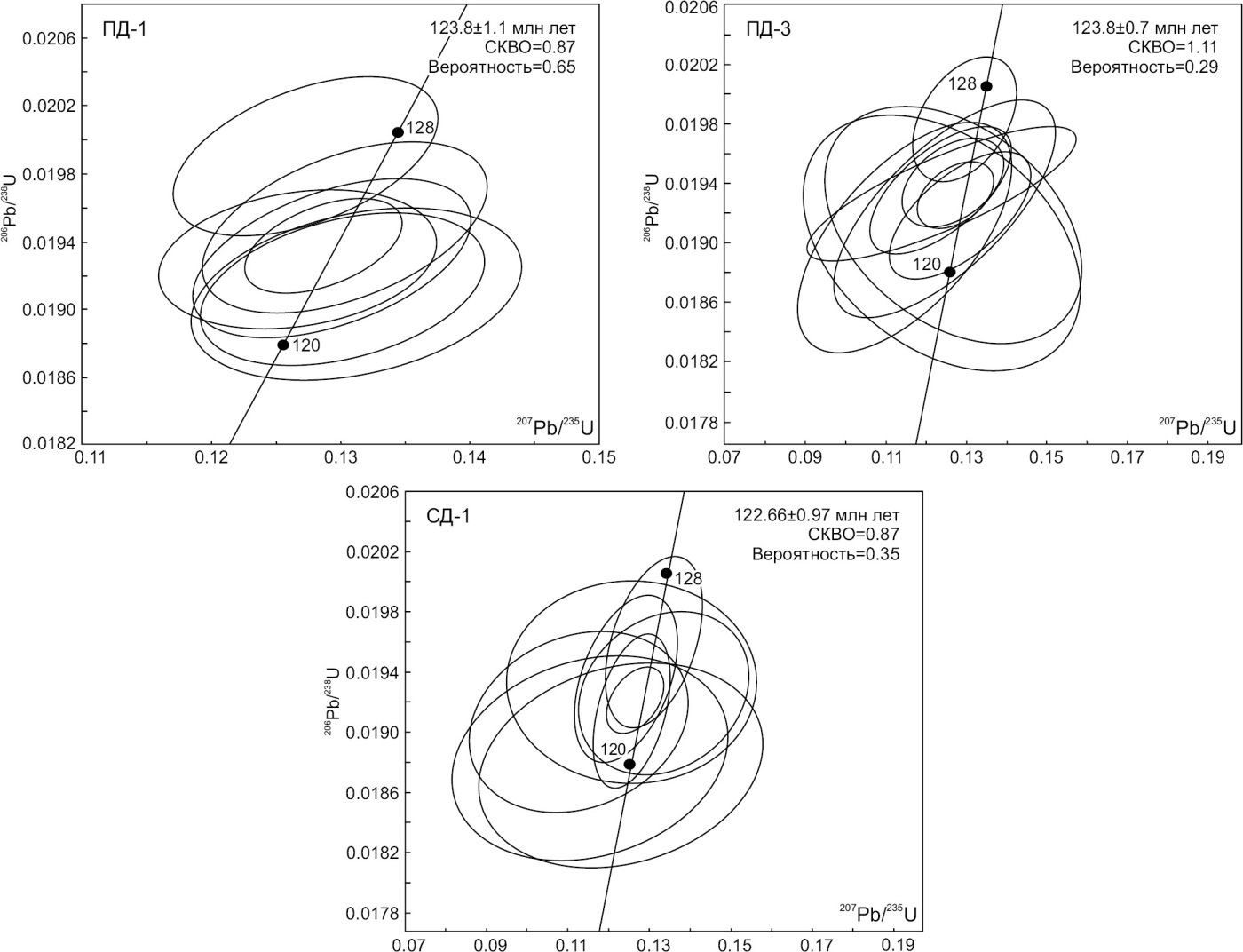

6. РЕЗУЛЬТАТЫ U-Th-Pb ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗЕРЕН ЦИРКОНА

Циркон из андезибазальтов тытыльвеемской свиты бесцветный или желтого цвета, прозрачный и полупрозрачный. Он представлен субидиоморфными кристаллами призматического облика и их обломками; длина кристалллов составляет от 100 до 150 мкм; коэффициент удлинения от 1.0 до 2.5. В катодолюминесцентном изображении (КЛ) видна тонкая осцилляторная зональность и элементы секториальности. Конкордантный возраст циркона, образующего основную популяцию (6 точек), составляет 124±1 млн лет. Циркон с самым молодым возрастом 107±1 млн лет имеет слабое свечение на КЛ изображениях, а также обладает повышенными содержаниями U и Th (2108 и 2057 г/т). В связи с этим он исключен из расчета возраста. Зерна циркона с возрастом 306, 507, 587, 1543 (табл. 2) рассматриваются как ксеногенные.

Таблица 2. Результаты U-Pb датирования циркона из магматических пород Тытыльвеемской впадины

Table 2. U-Pb dating results for zircon from magmatic rocks of the Tytylveem Depression

№ анализа | U, г/т | Th, г/т | Th/U | ²⁰⁷Pb/²³⁵U (±2σ) | ²⁰⁶Pb/²³⁸U (±2σ) | Возраст, млн лет (±2σ) |

ПД-3 кварцевый монцонит | ||||||

PD-3_4 | 511 | 228 | 0.45 | 0.1463±0.0125 | 0.0193±0.0002 | 123.3±1.2 |

PD-3_7 | 448 | 182 | 0.41 | 0.1191±0.0164 | 0.0191±0.0002 | 122.1±1.3 |

PD-3_1 | 743 | 653 | 0.88 | 0.1167±0.0090 | 0.0190±0.0002 | 121.9±1.4 |

PD-3_9 | 436 | 183 | 0.42 | 0.1447±0.0170 | 0.0193±0.0002 | 123.5±1.3 |

PD-3_2 | 520 | 260 | 0.50 | 0.1569±0.0151 | 0.0194±0.0002 | 124.3±1.2 |

PD-3_8 | 1155 | 1298 | 1.12 | 0.1309±0.0086 | 0.0193±0.0001 | 123.3±0.84 |

PD-3_10 | 607 | 369 | 0.61 | 0.1282±0.0123 | 0.0193±0.0002 | 123.6±1.1 |

PD-3_5 | 567 | 435 | 0.77 | 0.1244±0.0133 | 0.0194±0.0002 | 123.6±1.1 |

PD-3_3 | 588 | 347 | 0.59 | 0.1405±0.0124 | 0.0195±0.0002 | 124.8±1.1 |

PD-3_11 | 563 | 297 | 0.53 | 0.1534±0.0143 | 0.0197±0.0002 | 126.2±1.2 |

PD-3_6 | 734 | 240 | 0.33 | 0.1788±0.0112 | 0.0251±0.0004 | 159.6±2.2 |

СД-1 кварцевый монцонит | ||||||

СД-1_1.1 | 304 | 107 | 0.35 | 0.1260±0.0126 | 0.0193±0.0003 | 123.6±1.7 |

СД-1_10.1 | 674 | 338 | 0.50 | 0.1291±0.0056 | 0.0195±0.0002 | 124.3±1.5 |

СД-1_2.1 | 267 | 160 | 0.60 | 0.1170±0.0117 | 0.0187±0.0003 | 119.6±1.7 |

СД-1_3.1 | 644 | 379 | 0.59 | 0.1255±0.0040 | 0.0191±0.0002 | 122.2±1.4 |

СД-1_4.1 | 211 | 149 | 0.71 | 0.1200±0.0156 | 0.0188±0.0003 | 120.0±1.9 |

СД-1_5.1 | 471 | 168 | 0.36 | 0.1339±0.0084 | 0.0192±0.0002 | 122.8±1.5 |

СД-1_6.1 | 484 | 222 | 0.46 | 0.1242±0.0052 | 0.0193±0.0002 | 123.5±1.5 |

СД-1_7.1 | 353 | 157 | 0.45 | 0.1308±0.0051 | 0.0196±0.0002 | 125.1±1.5 |

СД-1_8.1 | 358 | 170 | 0.47 | 0.1130±0.0126 | 0.0191±0.0002 | 121.8±1.6 |

СД-1_9.1 | 826 | 486 | 0.59 | 0.1500±0.0134 | 0.0191±0.0002 | 122.2±1.3 |

ПД-2 кварцевый диорит | ||||||

PD-2_6 | 484 | 793 | 1.64 | 7.6530±0.1136 | 0.3790±0.0055 | 2071.7±25.5 |

PD-2_7 | 76 | 28 | 0.37 | 11.7739±0.1718 | 0.4933±0.0058 | 2585±25.0 |

PD-2_2 | 220 | 70 | 0.32 | 0.7111±0.0234 | 0.0868±0.0009 | 536.6±5.4 |

PD-2_3 | 508 | 455 | 0.90 | 0.6901±0.0142 | 0.0865±0.0011 | 535±6.7 |

PD-2_4 | 202 | 96 | 0.47 | 0.6855±0.0224 | 0.0858±0.0016 | 530.6±9.8 |

PD-2_5 | 344 | 188 | 0.55 | 0.6834±0.0157 | 0.0858±0.0013 | 530.6±7.5 |

PD-2_8 | 207 | 63 | 0.30 | 0.6646±0.0170 | 0.0849±0.0009 | 525.1±5.3 |

PD-2_9 | 540 | 169 | 0.31 | 0.6852±0.0111 | 0.0856±0.0008 | 529.7±4.9 |

PD-2_10 | 311 | 105 | 0.34 | 0.6929±0.0168 | 0.0869±0.0009 | 537.1±5.2 |

PD-2_11 | 253 | 90 | 0.35 | 0.6782±0.0198 | 0.0863±0.0012 | 533.7±7.3 |

PD-2_12 | 179 | 73 | 0.41 | 0.6572±0.0194 | 0.0853±0.0009 | 527.5±5.5 |

PD-2_13 | 130 | 70 | 0.54 | 0.6893±0.0289 | 0.0861±0.0009 | 532.2±5.6 |

ПД-1 андезибазальт | ||||||

PD-1_10.1 | 2108 | 2057 | 0.98 | 0.1118±0.0029 | 0.0167±0.0001 | 107.04±0.92 |

PD-1_8.1 | 362 | 165 | 0.46 | 0.1309±0.0054 | 0.0191±0.0002 | 121.9±1.3 |

PD-1_7.1 | 505 | 205 | 0.41 | 0.1295±0.0047 | 0.0191±0.0002 | 122.2±1.2 |

PD-1_2.1 | 746 | 511 | 0.68 | 0.1279±0.0049 | 0.0193±0.0002 | 123.2±1.2 |

PD-1_1.1 | 555 | 344 | 0.62 | 0.1302±0.0042 | 0.0195±0.0002 | 124.4±1.3 |

PD-1_3.1 | 699 | 327 | 0.47 | 0.1277±0.0041 | 0.0199±0.0002 | 127.3±1.3 |

PD-1_5.1 | 303 | 205 | 0.68 | 0.3400±0.0156 | 0.0488±0.0005 | 306.9±3.1 |

PD-1_9.1 | 288 | 209 | 0.72 | 0.6300±0.0151 | 0.0819±0.0008 | 507.4±4.8 |

PD-1_6.1 | 64 | 43 | 0.67 | 0.7910±0.0419 | 0.0954±0.0013 | 587.2±8 |

PD-1_4.1 | 69 | 59 | 0.86 | 3.5060±0.0806 | 0.2705±0.0035 | 1543±18 |

Циркон из двух образцов монцонитов чукотского плутонического комплекса представлен светло-желтыми, розовато-желтыми, прозрачными, идиоморфными и субидиоморфными призматическими кристаллами и их обломками. Длина кристаллов от 188 до 381 мкм, коэффициент удлинения от 1.2 до 3.5. В КЛ измеренные зерна циркона характеризуются ярким свечением, тонкой зональностью и следами секториальности. Конкордантный возраст циркона из монцонитов составляет 123±1 и 124±1 млн лет (рис. 7). Один ксеногенный кристалл циркона имеет возраст 160±2 млн лет (табл. 2).

Рис. 7. Диаграммы с конкордией для кристаллов циркона, монцонитов чукотского комплекса (ПД-3, СД-1) и андезибазальтов тытыльвеемской свиты (ПД-1).

Fig. 7. Concordia diagrams for zircon crystals from monzonites of the Chukotka complex (ПД-3, СД-1) and basaltic andesites of the Tytylveem formation (ПД-1).

Циркон из кварцевых диоритов ичувеемского дайкового комплекса представлен светло-розовыми, прозрачными, окатанными зернами и их обломками. Длина кристаллов от 78 до 208 мкм, коэффициент удлинения от 1.2 до 2.3. В КЛ изображении зерна циркона характеризуются умеренным, умеренно ярким и ярким свечением и обладают тонкой зональностью с элементами секториальности. Конкордантный возраст циркона составляет 531±4 млн лет. Это противоречит данным о позднемеловом возрасте диоритов, определенном на основании геологических соотношений, и поэтому данный циркон рассматривается как ксеногенный, так же как и два циркона с более древними возрастами 2305±6 и 2588±14 млн лет.

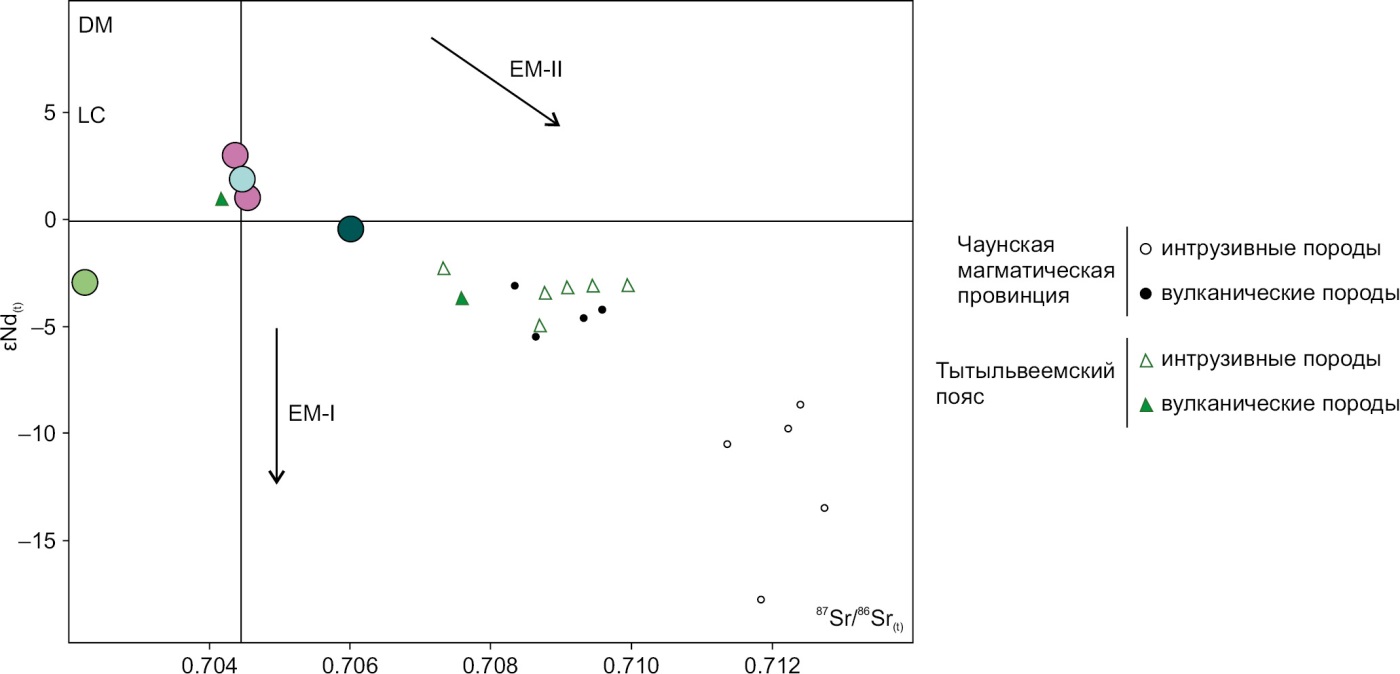

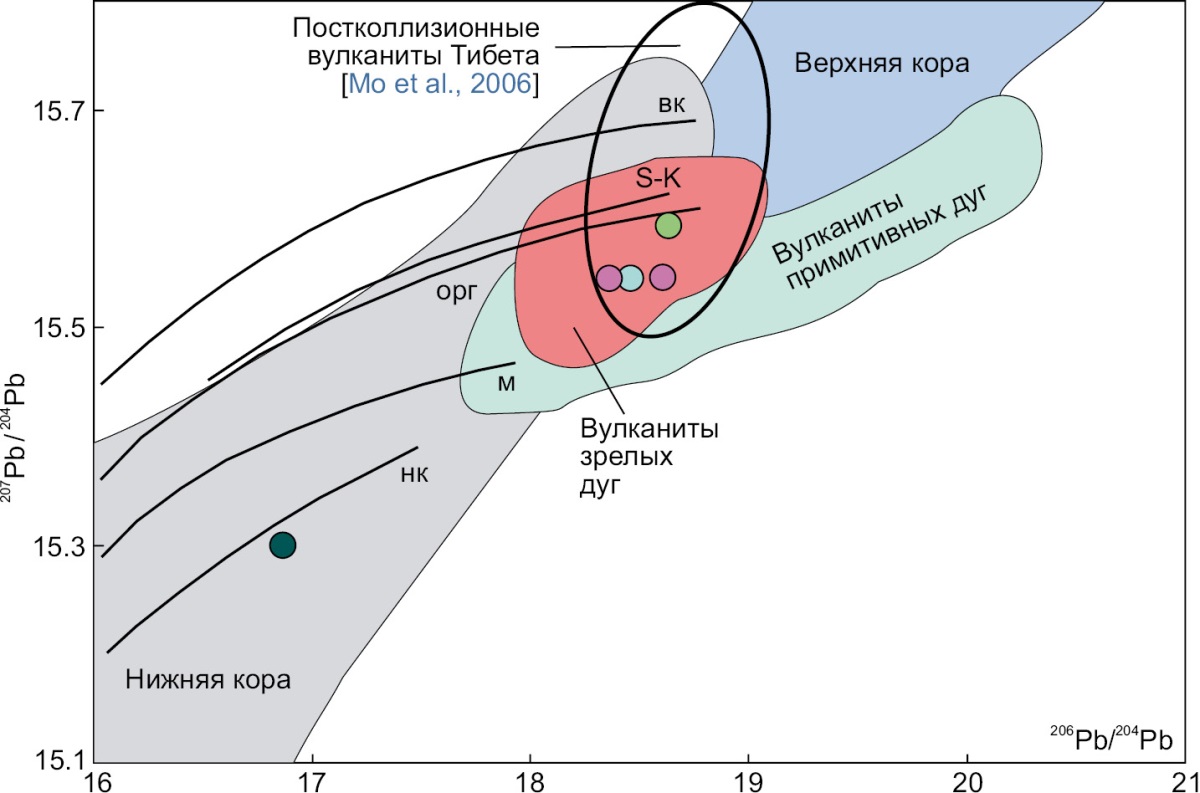

7. ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ Sr-Nd-Pb

Значение εNd(t) монцонитов чукотского комплекса составляет 1.12 и 3.03, величина первичного отношения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr – 0.704513 и 0.704274, ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb – 18.7342 и 18.7936, ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb – 15.5557 и 15.5465, двухстадийный модельный возраст 843 и 681 млн лет.

Долериты тытыльвеемского субвулканического комплекса имеют близкие к монцонитам изотопные характеристики: εNd(t) 1.53, первичное отношение ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr 0.704231, ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb 18.7880, ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb 15.5510, модельный возраст составляет 806 млн лет.

Андезибазальты тытыльвеемской свиты и диориты ичувеемского комплекса обладают отличными от монцонитов и долеритов изотопными характеристиками. Значения εNd(t) отрицательные: –2.70 и –0.03; величина первичного отношения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr андезибазальтов значительно ниже – 0.700486, а диоритов немного выше – 0.705962. Значения отношений изотопов свинца андезибазальтов наиболее высокие среди исследованных пород: ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb 19.3917, ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb 15.6211; диоритов – самые низкие: ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb 16.8392, ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb 15.3084. Значения модельного возраста андезибазальтов тытыльвеемской свиты и диоритов ичувеемского комплекса наиболее высокие среди изученных магматических комплексов – 1147 и 925 млн лет соответственно (табл. 3).

Таблица 3. Результаты анализа Sm-Nd, Rb-Sr и Pb-Pb изотопных систем магматических пород Тытыльвеемской впадины

Table 3. Results of Sm-Nd, Rb-Sr, and Pb-Pb isotope analyses of magmatic rocks from the Tytylveem Depression

Sm-Nd изотопная система | ||||||

№ пробы (t, млн лет) | Sm, г/т | Nd, г/т | ¹⁴⁷Sm/¹⁴⁴Nd | ¹⁴³Nd/¹⁴⁴Nd | εNdt (εNd0) | T(DM2) |

ПД-1 (123.8) | 7.16 | 35.2 | 0.12299 | 0.512448 | –2.54 (-3.70) | 1147 |

ПД-2 (94) | 3.38 | 17.4 | 0.11756 | 0.512581 | –0.15 (–1.11) | 925 |

ПД-3 (123.8) | 3.50 | 16.8 | 0.12622 | 0.512737 | 3.06 (1.95) | 681 |

ПАД-1 (121) | 5.97 | 28.1 | 0.12850 | 0.512662 | 1.54 (0.49) | 806 |

СД-1 (122.66) | 5.07 | 25.1 | 0.12208 | 0.512635 | 1.12 (–0.05) | 843 |

Rb-Sr изотопная система | ||||||

№ пробы | Rb, г/т | Sr, г/т | ⁸⁷Rb/⁸⁶Sr | ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr | εSr | (⁸⁷Sr/⁸⁶Sr)t |

ПД-1 | 325 | 353 | 2.6621 | 0.704534 | –62.9 | 0.699925595 |

ПД-2 | 70.3 | 191 | 1.0652 | 0.707582 | 25.3 | 0.706170424 |

ПД-3 | 68.7 | 548 | 0.3628 | 0.704892 | –1.3 | 0.704264152 |

ПАД-1 | 62.3 | 457 | 0.3942 | 0.704904 | –1.8 | 0.704237649 |

СД-1 | 125 | 787 | 0.4580 | 0.705314 | 2.4 | 0.704528281 |

Pb-Pb изотопная система | ||||||

№ пробы | ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb | ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb | ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb | (²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb)t | (²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb)t | (²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb)t |

ПД-1 | 19.3917 | 15.6211 | 39.0539 | 18.6836 | 15.5870 | 38.4984 |

ПД-2 | 16.8392 | 15.3084 | 36.5835 | 16.7349 | 15.3034 | 36.5130 |

ПД-3 | 18.7936 | 15.5465 | 38.4827 | 18.4321 | 15.5290 | 38.1312 |

ПАД-1 | 18.7880 | 15.5510 | 38.4703 | 18.4506 | 15.5346 | 38.1529 |

СД-1 | 18.7342 | 15.5557 | 38.4440 | 18.4752 | 15.5431 | 38.2036 |

8. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Согласно существующим тектоническим реконструкциям к аптскому веку раннего мела Южно-Анюйский океан прекратил свое существование [Parfenov, 1984; Sokolov et al., 2021], процесс субдукции был прекращен. Следовательно, Тытыльвеемский пояс не мог быть сформирован в островодужной геодинамической обстановке. Исследователями мелового магматизма на Чукотке отмечается геохимическая близость раннемеловых тытыльвеемских и позднемеловых вулканитов ОЧВП, а также андезитов островных дуг в целом [Tikhomirov et al., 2017; Tikhomirov, 2020]. Породы, изученные в данной работе, также обладают рядом геохимических характеристик надсубдукционных магматитов (Ta–Nb–Ti минимумы, повышенные концентрации Rb и Ba). Тем не менее на дискриминантной диаграмме в координатах Nb–La–Yb [Grebennikov, Khanchuk, 2021] фигуративные точки составов всех исследованных магматических комплексов попадают в поле магматических пород границ скольжения плит (рис. 8). Для геодинамической обстановки трансформной окраины или границ скольжения плит характерно участие различных источников магматизма [Khanchuk, Martynov, 2011].

Рис. 8. Nb–La–Yb дискриминантная диаграмма для магматических пород конвергентных окраин и границ скольжения литосферных плит [Grebennikov, Khanchuk, 2021].

1 – поле надсубдукционных магматических пород; 2 – поле магматических пород границ скольжения; 3 – область перекрытия обозначенных полей. Дополнительные условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 8. Nb–La–Yb discriminant diagram for magmatic rocks of convergent margins and transform plate boundaries [Grebennikov, Khanchuk, 2021].

1 – field of supra-subduction magmatic rocks; 2 – field of magmatic rocks of transform boundaries; 3 – overlap area of the indicated fields. See Fig. 3 for additional legend.

Геологическая позиция андезибазальтов в самом основании разреза тытыльвеемской свиты и полученный для них возраст 124±1 млн лет позволяют предполагать, что они древнее ранее изученных вулканитов нижней подсвиты этой свиты [Tikhomirov et al., 2017]. Полученные оценки возраста монцонитов 123–124 млн лет также соответствуют раннему мелу (баррему). Таким образом, формирование андезибазальтов и штоков монцонитов на ранних этапах образования тытыльвеемского пояса происходило синхронно. Монцониты чукотского комплекса и андезибазальты тытыльвеемской свиты являются наиболее древними породами Тытыльвеемской впадины.

Низкая и умеренная глиноземистость монцонитов, принадлежность к щелочно-известковой высококалиевой серии, соотношение Fe2O3/FeO и Rb/Sr (рис. 9), повсеместная мелковкрапленная минерализация пирита и халькопирита в них, а также структурно-геологическая позиция в основании Тытыльвеемской впадины позволяют предполагать, что монцониты могут принадлежать ПЭС, включающей месторождения Двойное и Сентябрьское.

Рис. 9. Положение фигуративных точек составов монцонитов из штоков Тытыльвеемского прогиба на дискриминантной диаграмме Rb/Sr – Fe2O3/FeO [Baker et al., 2005].

Fig. 9. Position of figurative points for compositions of monzonites from stocks of the Tytylveem Depression on the discriminant diagram Rb/Sr – Fe2O3/FeO [Baker et al., 2005].

Данные Sr-Nd изотопного состава рассматриваемых пород отличаются от полученных ранее для аптских интрузивных тел и вулканических покровов Тытыльвеемского пояса [Tikhomirov et al., 2023] (рис. 10). Долериты и монцониты чукотского комплекса имеют более высокие положительные величины εNd(t) и более низкие первичные отношения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr, что может быть связано с плавлением источника c более высокой долей деплетированного мантийного компонента. Результаты указывают на эволюцию во времени источников вещества, из которых образовались магматические комплексы Тытыльвеемской впадины. Андезибазальты тытыльвеемской свиты имеют наиболее низкое значение εNd(t) и самое низкое первичное отношение ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr. Это может указывать на образование из источника с очень низким содержанием Rb относительно Sr, однако подобные соображения не согласуются с относительно низкими значениями εNd(t). Данное противоречие может быть объяснено перераспределением Rb и Sr в результате интенсивных гидротермально-метасоматических изменений тытыльвеемских вулканитов, другие исследованные разности магматических пород затронуты процессами вторичного минералообразования в значительно меньшей степени. Sm и Nd в силу своих геохимических свойств гораздо менее подвижны при низкотемпературных гидротермальных процессах, поэтому вторичные изменения андезибазальтов не привели к изменению характеристик Sm-Nd системы.

Рис. 10. Диаграмма εNd(t) – ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr(t) для меловых магматических пород Западной Чукотки [Tikhomirov et al., 2023].

DM – деплетированная мантия, LC – средний состав нижней коры северо-востока РФ [Akinin et al., 2013], EM-I и EM-II – обогащенная мантия 1-го и 2-го типа. Дополнительные условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 10. εNd(t) – ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr(t) diagram for Cretaceous magmatic rocks of Western Chukotka [Tikhomirov et al., 2023].

DM – depleted mantle, LC – average composition of the lower crust of Northeast Russia [Akinin et al., 2013], EM-I and EM-II – enriched mantle types 1 and 2. See Fig. 3 for additional legend.

Положительные значения εNd(t) и низкие значения ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr отношения монцонитов чукотского комплекса и долеритов тытыльвеемского субвулканического комплекса указывают на наибольший вклад мантийного источника относительно других пород Тытыльвеемского пояса.

Изотопный состав свинца в магматических породах Тытыльвеемской впадины позволяет сделать аналогичные выводы: фигуративные точки монцонитов чукотского комплекса и долеритов тытыльвеемского субвулканического комплекса лежат под линией эволюции орогенного резервуара (рис. 11). Андезибазальты тытыльвеемской свиты обладают более радиогенным изотопным составом свинца, что может быть связано с образованием из другого магматического источника и объясняет разные петрохимические характеристики одновозрастных пород. Разнообразие магматических источников и, как следствие, значений геохимических характеристик образующихся пород характерно для магматитов, сформированных в постколлизионной геодинамической обстановке [Khanchuk et al., 2009]. Значения изотопных отношений свинца у монцонитов чукотского комплекса, андезибазальтов тытыльвеемской свиты и долеритов тытыльвеемского комплекса лежат в области составов постколлизионных вулканитов Тибета [Mo et al., 2006]. Диориты ичувеемского комплекса обнаруживают наименее радиогенные изотопные отношения свинца, что связано с достаточно высоким отношением Pb/U. Следовательно, значение µ=²³⁸U/²⁰⁴Pb, непосредственно влияющее на степень эволюции изотопного состава свинца, низкое, что в целом характерно для ряда вулканитов надсубдукционных геодинамических обстановок, поэтому изотопный состав свинца диоритов ичувеемского комплекса, сформированного в результате магматической активности ОЧВП, значительно отличается от изотопного состава раннемеловых магматитов Тытыльвеемской впадины.

Рис. 11. Диаграмма ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb – ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb [Zartman, Doe, 1981] для магматических пород Тытыльвеемской впадины.

Нанесенные линии обозначают эволюцию свинца в различных резервуарах: нк – нижнекоровом, м – мантийном, орг – орогенном, вк – верхнекоровом; S-K – линия эволюции земного свинца по двухстадийной модели [Stacey, Kramers, 1975]. Условные обозначения см. рис. 3.

Fig. 11. ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb – ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb diagram [Zartman, Doe, 1981] for magmatic rocks of the Tytylveem Depression.

The plotted lines show the evolution of lead in various reservoirs: нк – lower crustal, м – mantle, орг – orogenic, вк – upper crustal; S-K – Earth’s lead evolution line according to the two-stage model [Stacey, Kramers, 1975]. See Fig. 3 for legend.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Становление Тытыльвеемского постколлизионного вулканоплутонического пояса началось с излияния покровных андезибазальтов (124±1 млн лет), синхронного внедрения монцонитовых штоков и долеритовых даек.

Андезибазальты тытыльвеемской свиты отличаются от субвулканических долеритов тытыльвеемского комплекса более высокой магнезиальностью, низким содержанием калия и отношением Fe2O3/FeO.

Несмотря на петрохимические отличия, долериты тытыльвеемского комплекса и монцониты чукотского комплекса схожи по изотопным характеристикам и распределениям рассеянных элементов. Андезибазальты тытыльвеемской свиты отличаются более низкими первичными отношениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr и εNd(t). Формирование данных магматических комплексов происходило в одной геодинамической обстановке постколлизионного растяжения сдвиговых зон.

Кварцевые диориты ичувеемского комплекса отличаются от монцонитов чукотского комплекса значительно меньшей щелочностью, повышенной магнезиальностью, более высокими первичными отношениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr и более низкими εNd(t). Полученные данные позволяют предполагать надсубдукционную природу образования диоритов ичувеемского комплекса и их принадлежность к позднемеловому магматизму ОЧВП.

Более древние монцониты и долериты обладают более высокими положительными величинами εNd(t) и более низкими первичными отношениями ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr относительно более поздних интрузивных образований Западной Чукотки. Источник покровных андезибазальтов отличается по изотопным характеристикам в Sm-Nd и Pb-Pb системах в сторону более низких содержаний εNd и более высоких отношений ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb и ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb относительно источника магм монцонитов и долеритов.

Монцониты обладают геохимическими признаками, характерными для гранитоидов, вмещающих медно-порфировые месторождения, содержат вкрапленную пирит-халькопиритовую минерализацию и структурно принадлежат к основанию впадины. Это может свидетельствовать о принадлежности магматитов чукотского комплекса к ядру порфирово-эпитермальной системы, с которой связаны месторождения Двойное и Сентябрьское.

10. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность академику РАН А.И. Ханчуку за консультации по теме статьи и ценные замечания, улучшившие текст рукописи, а также анонимным рецензентам за конструктивную критику и полезные рекомендации.

11. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Akinin V.V., Andronikov A.V., Mukasa S.B., Miller E.L., 2013. Cretaceous Lower Crust of the Continental Margins of the Northern Pacific: Petrological and Geochronological Data on Lower to Middle Crustal Xenoliths. Petrology 21 (1), 28-65. https://doi.org/10.1134/S0869591113010013.

2. Akinin V.V., Polzunenkov G.O., Gottlieb E.S., Miller E.L., 2022. Cretaceous Monzonite-Granite-Migmatite Velitkenay Complex: Petrology, Geochemistry of Rocks and Zircons (U-Pb, Hf, O) as Applied to Reconstructing the Evolution of Magmatism and Continental Crust in Artic Alaska–Chukotka Block. Petrology 30 (3), 227–257. https://doi.org/10.1134/S086959112203002X.

3. Акинин В.В., Томсон Б.Т., Ползуненков Г.О. U-Pb и 40Ar/39Ar датирование магматизма и минерализации на золоторудных месторождениях Купол и Двойное // Изотопное датирование геологических процессов: новые результаты, подходы и перспективы: Материалы VI российской конференции по изотопной геохронологии (2–5 июня 2015 г.). СПб.: Sprinter, 2015. С. 19–21.

4. Baker T., Pollard P.J., Mustard R., Mark G., Graham J.L., 2005. A Comparison of Graniterelated Tin, Tungstein, and Gold-Bismuth Deposits: Implications for Exploration. SEG Discovery 61, 6–17. https://doi.org/10.5382/SEGnews.2005-61.fea.

5. Frost B.R., Barnes C.G., Collins W.J., Arculus R.J., Ellis D.J., Frost C.D., 2001. A Geochemical Classification for Granitic Rocks. Journal of Petrology 42 (11), 2033–2048. https://doi.org/10.1093/petrology/42.11.2033.

6. Grantz A., Clark D.L., Phillips R.L., Srivastava S.P., Blome C.D., Gray L.B., Haga H., Mamet B.L. et al., 1998. Phanerozoic Stratigraphy of Northwind Ridge, Magnetic Anomalies in the Canada Basin, and the Geometry and Timing of Rifting in the Amerasia Basin, Arctic Ocean. GSA Bulletin 110 (6), 801–820. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1998)110<0801:PSONRM>2.3.CO;2.

7. GГребенников А.В., Ханчук А.И. Геодинамика и магматизм трансформных окраин тихоокеанского типа: основные теоретические аспекты и дискриминантные диаграммы // Тихоокеанская геология. 2021. Т. 40. № 1. С. 3–24. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2021-40-1-3-24.

8. Karandashev V.K., Khvostikov V.A., Nosenko S.V., Burmii Zh.P., 2017. Stable Highly Enriched Isotopes in Routine Analysis of Rocks, Soils, Grounds, and Sediments by ICPMS. Inorganic Materials 53 (14), 1432–1441. https://doi.org/10.1134/S0020168517140084.

9. Карандашев В.К., Хвостиков В.А., Носенко С.Ю., Бурмий Ж.П. Использование высокообогащенных стабильных изотопов в массовом анализе образцов горных пород, грунтов, почв и донных отложений методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2016. Т. 82. № 7. С. 6–15.

10. Ханчук А.И., Мартынов Ю.А. Тектоника и магматизм границ скольжения океанических и континентальных литосферных плит // Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит: Материалы Всероссийской конференции с международным участием (20–23 сентября, 2011 г.). Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 45–49.

11. Ханчук А.И., Мартынов Ю.А., Перепелов А.Б., Крук Н.Н. Магматизм зон скольжения литосферных плит: новые данные и перспективы // Вулканизм и геодинамика: Материалы IV всероссийского симпозиума по вулканологии и палеовулканологии. Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2009. Т. 1. С. 32–37.

12. Laverov N.P., Lobkovsky L.I., Kononov M.V., Dobretsov N.L., Vernikovsky V.A., Sokolov S.D., Shipilov E.V., 2013. A Geodynamic Model of the Evolution of the Arctic Basin and Adjacent Territories in the Mesozoic and Cenozoic and the Outer Limit of the Russian Continental Shelf. Geotectonics 47 (1), 1–30. https://doi.org/10.1134/S0016852113010044.

13. Luchitskaya M.V., Sokolov S.D., 2021. Stages of Granitoid Magmatism and Formation of the Continental Crust of Eastern Arctic. Geotectonics 55 (5), 717–739. https://doi.org/10.1134/S0016852121050046.

14. Mo X., Zhao Z., Deng J., Flower M., Yu X., Luo Z., Li Y., Zhou S., Dong G., Zhu D., Wang L., 2006. Petrology and Geochemistry of Postcollisional Volcanic Rocks from the Tibetan Plateau: Implications for Lithosphere Heterogeneity and Collision-Induced Asthenospheric Mantle Flow. In: Y. Dilek, S. Pavlides (Eds), Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and Asia. Geological Society of America Special Paper 409, 507–530. https://doi.org/10.1130/2006.2409(24).

15. Naumov V.B., Girnis A.V., Dorofeeva V.A., Kovalenker V.A., 2022. Volatile, Trace, and Ore Elements in Magmatic Melts and Natural Fluids: Evidence from Mineral-Hosted Inclusions. II. Effect of Crystallization Differentiation on the Concentrations of Ore Elements. Geochemistry International 60 (6), 537–550. https://doi.org/10.1134/S0016702922060040.

16. Nikolaev Yu.N., Prokof’ev V.Yu., Apletalin A.V., Vlasov E.A., Baksheev I.A., Kal’ko I.A., Komarova Ya.S., 2013. Gold-Telluride Mineralization of the Western Chukchi Peninsula, Russia: Mineralogy, Geochemistry, and Formation Conditions. Geology of Ore Deposits 55 (2), 96–124. https://doi.org/10.1134/S1075701513020049.

17. Парфёнов Л.М. Континентальные окраины и островные дуги мезозоид северо-востока Азии. Новосибирск: Наука, 1984. 192 с.

18. Peccerillo A., Taylor S.R., 1976. Geochemistry of Eocene Calc-Alkaline Volcanic Rocks from the Kastamonu Area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58 (1), 63–81. https://doi.org/10.1007/BF00384745.

19. Ползуненков Г.О. Петрология и изотопная геохронология Велиткенайского монцонит-гранит-мигматитового комплекса (Арктическая Аляска): Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2023. 20 с.

20. Sakhno V.G., Grigoriev N.V., Kurashko V.V., 2016. Geochronology and Isotopic-Geochemical Characteristics of Magmatic Complexes of Gold-Silver Ore-Magmatic Structures in the Chukotka Sector of the Russian Arctic Coast. Doklady Earth Sciences 468 (1), 447–453. https://doi.org/10.1134/S1028334X16050238.

21. Сахно В.Г., Цурикова Л.С., Максимов С.О. Геохронология и петро-геохимические особенности генезиса магматических комплексов золото-серебряных рудоносных систем Чукотского сектора Арктического побережья России // Литосфера. 2019. Т. 19. № 6. С. 861–888. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2019-19-6-861-888.

22. Шарпенок Л.Н., Костин А.Е., Кухаренко Е.А. TAS-диаграмма суммы щелочей – кремнезем для химической классификации и диагностики плутонических пород // Региональная геология и металлогения. 2013. № 56. С. 40–50.

23. Sokolov S.D., Tuchkova M.I., Ganelin A.V., Bondarenko G.E., Layer P., 2015. Tectonics of the South Anyui Suture, Northeastern Asia. Geotectonics 49 (1), 3–26. https://doi.org/10.1134/S0016852115010057.

24. Sokolov S.D., Tuchkova M.I., Ledneva G.V., Luchitskaya M.V., Ganelin A.V., Vatrushkina E.V., Moiseev A.V., 2021. Tectonic Position of the South Anyui Suture. Geotectonics 55 (5), 697–716. https://doi.org/10.1134/S0016852121050083.

25. Stacey J.T., Kramers J.D., 1975. Approximation of Terrestrial Lead Isotope Evolution by a Two-Stage Model. Earth and Planetary Science Letters 26 (2), 207–221. https://doi.org/10.1016/0012-821X(75)90088-6.

26. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Чукотская. Масштаб 1:1000000. Лист Q-59 (Марково): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2012. 226 с.

27. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Анюйско-Чаунская. Масштаб 1:200000. Лист Q-59-I, II (г. Двух Цирков). М.: МФ ВСЕГЕИ, 2016.

28. Sun S.-S., McDonough W.F., 1989. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes. Geological Society of London Special Publications 42 (1), 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.

29. Свирин Н.С. Закономерности размещения золото-серебряного и медно-порфирового оруденения Тытыльвеемской впадины (Западная Чукотка) // Минерально-сырьевая база алмазов, благородных и цветных металлов – от прогноза к добыче. Рудная школа 2025: Сборник тезисов докладов VI Молодежной научно-образовательной конференции ЦНИГРИ (12–14 февраля 2025 г.). М.: ЦНИГРИ, 2025. С. 95–96].

30. Thomson B., Téllez, C., Dietrich A., Oliver N.H.S., Akinin V., Blenkinsop T.G., Guskov A., Benowitz J., Layer P.W., Polzunenkov G., 2022. The Dvoinoye and September Northeast High-Grade Epithermal Au–Ag Veins, Vodorazdelnaya District, Chukotka Region, Russia. Mineralium Deposita 57 (3), 353–376. https://doi.org/10.1007/s00126-021-01065-0.

31. Тихомиров П.Л. Меловой окраинно-континентальный магматизм Северо-Востока Азии и вопросы генезиса крупнейших фанерозойских провинций кремнекислого вулканизма. М.: ГЕОС, 2020. 376 с.].

32. Tikhomirov P.L., Luchitskaya M.V., Prokofiev V.Y., Akinin V.V., Miller E.L., Isaeva E.P., Palechek T.N., Starikova E.V., Boldyreva A.I., Wiegand B., 2023. Evolution of Aptian and Albian Magmatism of Western and Northern Chukotka (Northeast Russia) Based on Zircon U-Pb Geochronology and Rock Geochemistry. International Geology Review 66 (2), 607–632. https://doi.org/10.1080/00206814.2023.2205494.

33. Tikhomirov P.L., Prokof’ev V.Yu., Kal’ko I.A., Apletalin A.V., Nikolaev Yu.N., Kobayashi K., Nakamura E., 2017. Post-Collisional Magmatism of Western Chukotka and Early Cretaceous Tectonic Rearrangement in Northeastern Asia. Geotectonics 51 (2), 131–151. https://doi.org/10.1134/S0016852117020054.

34. Zartman R.E., Doe B.R., 1981. Plumbotectonics – the Model. Tectonophysics 75 (1–2), 135–162. https://doi.org/10.1016/0040-1951(81)90213-4.

Об авторах

Н. С. СвиринРоссия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

Е. В. Ватрушкина

Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

М. В. Лучицкая

Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

Рецензия

Для цитирования:

Свирин Н.С., Ватрушкина Е.В., Лучицкая М.В. БАРРЕМСКИЙ МАГМАТИЗМ СЕВЕРО-ЗАПАДА ТЫТЫЛЬВЕЕМСКОЙ ВПАДИНЫ (ЗАПАДНАЯ ЧУКОТКА). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0850. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0850. EDN: mfybce

For citation:

Svirin N.S., Vatrushkina E.V., Luchitskaya M.V. BARREMIAN MAGMATISM OF THE NORTHWEST OF THE TYTYLVEEM DEPRESSION (WESTERN CHUKOTKA). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0850. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0850. EDN: mfybce

JATS XML