Перейти к:

ЭКЗОГЕОДИНАМИКА И ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ТУНКИНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ) В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0855

EDN: zplskb

Аннотация

Осадконакопление во впадинах Тункинской рифтовой долины реализуется в условиях высокой энергии рельефообразующих процессов и литодинамических потоков. Здесь расположен целый ряд палеолитических стоянок, однако количество археологических находок на разных участках рифта резко различается. Целью данного исследования являлась реконструкция особенностей экзогеодинамики и обстановок осадконакопления в Тункинской долине для объяснения причин различной сохранности и пространственного распределения археологического материала верхнепалеолитических стоянок и оценки перспективности участков для обнаружения культуросодержащих горизонтов in situ. С помощью петромагнитного и гранулометрического анализа (923 образцов) были изучены шесть близких по возрасту разрезов, различающихся геологическим строением, мощностью и геоморфологическим положением. Возраст всех разрезов охарактеризован 14C и TL датировками. Интеграция петромагнитных и гранулометрических данных позволяет реконструировать различные условия осадконакопления в исследованных разрезах Тункинской впадины и оценить их перспективность для поиска палеолитических местонахождений.

Разрезы Белый Яр I и Белый Яр II характеризуются высокой скоростью осадконакопления и большим объемом поступления рыхлого осадочного материала в результате катастрофических паводков и других процессов. В разрезе Шимки (где археологические находки пока не обнаружены) также реконструируется высокая скорость осадконакопления, но присутствие в разрезе горизонтов ископаемых почв позволяет считать его перспективным в археологическом отношении. Стоянка Туяна, занимающая наиболее высокое положение относительно днища долины, содержит многочисленные археологические находки. Это объясняется ограниченным поступлением осадочного материала, наличием хорошо развитых погребенных почв и отсутствием признаков влияния катастрофических паводков. Стоянка Зактуй, расположенная гипсометрически ниже, чем стоянка Туяна, характеризуется менее подходящими условиями для сохранения культуросодержащих горизонтов. Промежуточное положение занимает разрез Славин Яр.

Ключевые слова

Для цитирования:

Казанский А.Ю., Матасова Г.Г., Щетников А.А., Филинов И.А. ЭКЗОГЕОДИНАМИКА И ОБСТАНОВКИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ ТУНКИНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ) В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕТРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЙ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0855. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0855. EDN: zplskb

For citation:

Kazansky A.Yu., Matasova G.G., Shchetnikov A.A., Filinov I.A. LATE PLEISTOCENE – HOLOCENE EXODYNAMICS AND SEDIMENTATION ENVIRONMENTS OF THE TUNKA RIFT VALLEY (SOUTHWESTERN BAIKAL REGION) BASED ON THE ANALYSIS OF LITHOLOGICAL AND PETROMAGNETIC FEATURES OF THE UPPER PALEOLITHIC DEPOSITS. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0855. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0855. EDN: zplskb

1. ВВЕДЕНИЕ

Катастрофические геологические явления и резкие изменения климата, приводящие к серьезным ландшафтным перестройкам, оказывают существенное влияние не только на хозяйственную деятельность человека, но и на сохранность археологических объектов. Наиболее сильное воздействие этих факторов характерно для ранних этапов истории человечества, что обуславливало неоднородность пространственно-временного распределения археологических стоянок. Одним из таких примеров является Тункинская рифтовая долина, где археологические исследования ведутся уже более 100 лет. Целенаправленный поиск палеолитических местонахождений был инициирован в начале 1980-х гг. Г.И. Медведевым [Lbova et al., 2005], но основное расширение списка палеолитических объектов в Тункинской долине произошло в результате комплексного изучения четвертичных отложений, которое проводилось с 2010 г. совместно сотрудниками Института земной коры СО РАН и Иркутского госуниверситета [Shchetnikov et al., 2012, 2015b; Kozyrev et al., 2014; Berdnikova et al., 2014; Rogovskoy et al., 2017].

Тем не менее, несмотря на все усилия археологов, на сегодняшний день в долине известно незначительное количество археологических объектов (около 50), и только десять из них определены как палеолитические. Большая часть местонахождений маркирована подъемным материалом или отдельными предметами в плейстоценовых отложениях [Berdnikova et al., 2014]. Количество находок в разных частях Тункинской долины резко различается. В разрезах на правом берегу р. Иркут (Туяна, Зактуй) собраны представительные коллекции археологического материала [Rogovskoy et al., 2017], тогда как в разрезах на левом берегу (Белый Яр I и Белый Яр II) археологические находки единичны.

Поиск стоянок древнего человека является достаточно сложной задачей, при этом учитывается не только геоморфологическая позиция территории и ее относительная защищенность от катастрофических явлений, но и другие не менее важные факторы – относительно свободный доступ к основным жизнеобеспечивающим ресурсам (пища, вода, сырье), безопасность (возможность обзора территории и ее обороны от хищников и племен-конкурентов), культурные и традиционные особенности и др. К сожалению, реконструкция большинства этих факторов аналитическими методами затруднительна, тогда как информация о ландшафтно-климатической динамике на стоянках древнего человека сохраняется в физических свойствах вмещающих культуросодержащие горизонты отложений – гранулометрии осадках и их петромагнитных характеристиках.

Целью данной работы являлась реконструкция динамики осадконакопления, окружающей среды и климата по комплексу гранулометрических и петромагнитных данных в разрезах отложений верхнепалеолитических местонахождений Тункинской котловины для объяснения причин различной сохранности и пространственного распределения археологического материала верхнепалеолитических стоянок и оценки перспектив археологических исследований на данной территории.

2. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ ОПОРНЫХ РАЗРЕЗОВ С АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ

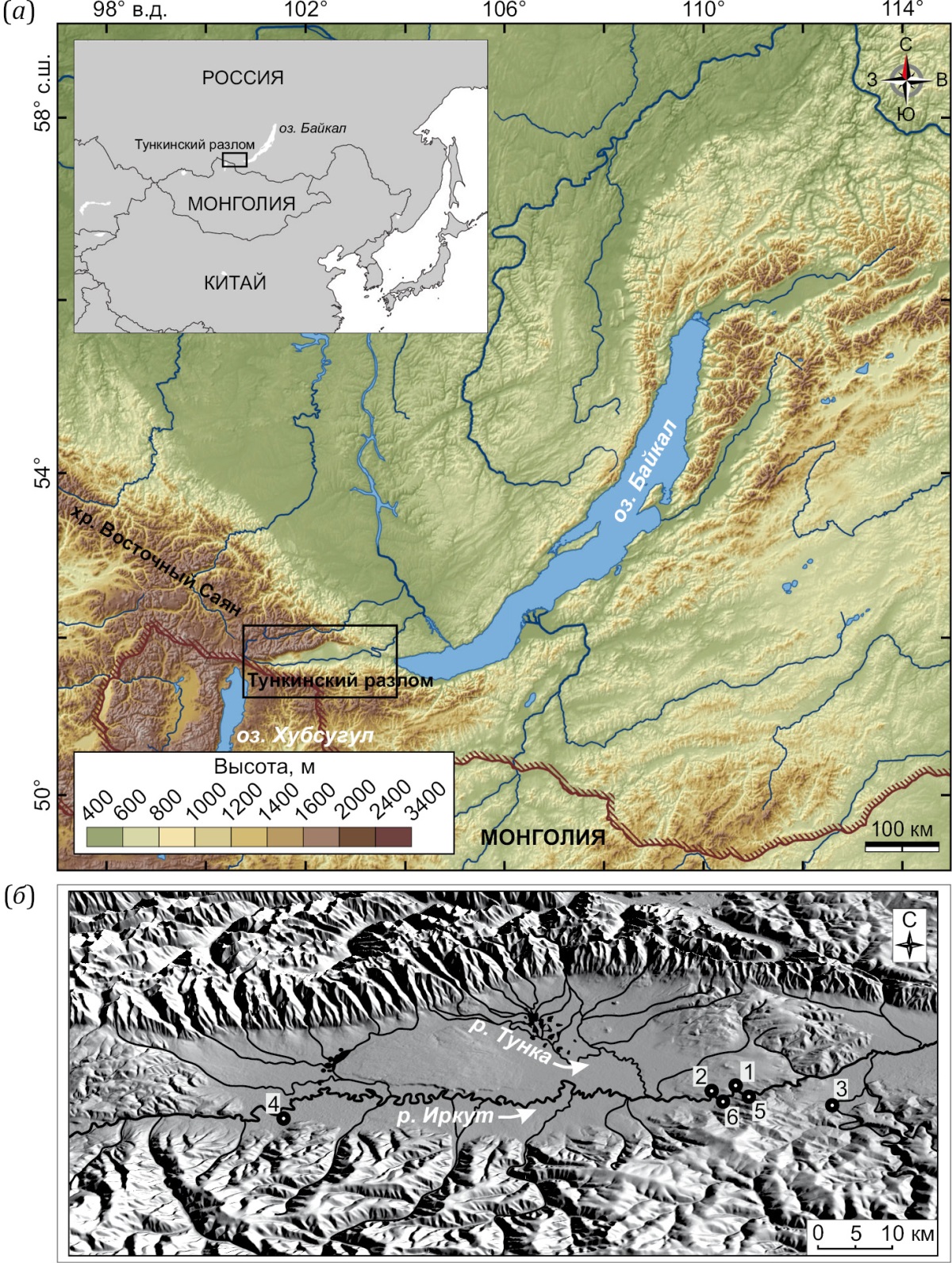

Тункинский рифт, или рифтовая долина (рис. 1, а), протягивается на 200 км в субширотном направлении от юго-западного окончания Байкала и занимает промежуточное положение между единственными озерными грабенами рифтовой зоны – Байкальским и Хубсугульским, днища которых занимают соответственно самое низкое и самое высокое гипсометрическое положение в рифтовой зоне. Это глубокое тектоническое понижение рельефа между двумя крупными высокогорными системами – альпинотипными Тункинскими Гольцами и хр. Хамар-Дабан. В состав рифтовой долины входят шесть впадин, разделенных тектоническими перемычками. Днища впадин заняты низкими и широкими (до 30 км) равнинами, дренирует которые р. Иркут – магистральный водоток рифта.

Рис. 1. Географическое положение Тункинской котловины (а), местонахождение изученных разрезов (б): 1 – Белый Яр I; 2 – Белый Яр II; 3 – Славин Яр; 4 – Шимки; 5 – Туяна; 6 – Зактуй.

Fig. 1. Geographic location of the Tunka rift (а) and the studied sections (б): 1 – Belyi Yar I; 2 – Belyi Yar II; 3 – Slavin Yar; 4 – Shimki; 5 – Tuyana; 6 – Zaktui.

Функционирование Тункинской долины в качестве крупного и протяженного ветрового коридора определяет ее значение в качестве арены эолового морфолитогенеза с основным перемещением песчано-алевритового материала ветрами с запада на восток [Ufimtsev et al., 1999; Shchetnikov, Ufimtsev, 2004]. Днище впадины по преимуществу испытывало ветровую проработку с выносом пелит-алевритовой фракции и временным переотложением песчаного материала с формированием эоловых гряд и котловин выдувания и вообще грядово-западинного микрорельефа. Эоловые отложения формировались в двух геоморфологических обстановках: 1) на пологих наветренных западных скатах междувпадинных перемычек залегают плащеобразные песчаные покровы; 2) на подгорных наклонных равнинах под склоном Хамар-Дабана происходило накопление лессовидных суглинков. К этому же следует добавить, что в склоновых и покровных отложениях в Тункинском рифте всегда присутствует добавка тонкодисперсного материала, придающая им лессовидность переменной выраженности.

Осадконакопление в Тункинском седиментационном бассейне реализуется в условиях высокой энергии рельефообразующих процессов и литодинамических потоков. Все притоки р. Иркут – магистрального водотока Тункинского рифта – селеактивны. В период исторических наблюдений катастрофические паводки здесь возникают с периодичностью 20–30 лет [Agafonov, Makarov, 1996; Shchetnikov, 2005; Makarov, 2012]. Во время дегляциации этот процесс, очевидно, носил гораздо более интенсивный и масштабный характер. Кроме того, Тункинская секция Байкальской рифтовой зоны характеризуется наивысшей степенью сейсмической активности в регионе, ее главные разломы обладают потенциалом генерирования землетрясений практически максимальной для внутриконтинентальных структур магнитуды (М=7.5–8.0), геологическим подтверждением чего являются многочисленные палеосейсмодислокации [McCalpin, Khromovskikh, 1995; Smekalin et al., 2013]. Землетрясения нередко сопровождаются обвалами и оползнями, перекрывающими днища горных долин, вызывая формирование крупных подпрудных водоемов как в горном обрамлении рифта, так и в самих его впадинах. Такие события фиксировались, например, при землетрясении 1829 г. на западном фланге Тункинского рифта, когда крупным обвалом было перекрыто русло р. Иркут [Radziminovich, Shchetnikov, 2005]. Песчаные отложения массива Бадар в центре Тункинской котловины исследователи в последнее время также связывают с формированием крупного подпрудного водоема [Chebotarev et al., 2024]. Последующие прорывы плотин могут приводить к катастрофическим паводкам.

Сравнительно малое, вопреки ожиданию, число археологических местонахождений плейстоценового возраста на территории Тункинского Прибайкалья в значительной мере объясняется рифтогенными условиями формирования осадочных комплексов, при которых направленный процесс погружения и расширения днища рифта сопровождается непрерывным погребением молодыми осадками более древних толщ и наращиванием разреза бассейновых накоплений. Однако активное рифтогенное развитие Тункинских впадин на отдельных участках осложняется положительными инверсионными подвижками – на фоне общих погружений тектонических блоков здесь фиксируются новейшие локальные воздымания, причем процесс этот имеет цикличный характер [Shchetnikov, 2008; Ufimtsev et al., 2009]. К таким инверсированным участкам Тункинских впадин, выведенным из сферы бассейновой аккумуляции и подверженным эрозионному размыву, относятся, прежде всего, дистальные сегменты впадин в подножии сводового поднятия хр. Хамар-Дабан, а также междувпадинных перемычек [Shchetnikov, 2017]. Здесь эксгумируются плейстоценовые осадочные комплексы, а геоморфологическая позиция разрезов обеспечивает хорошие перспективы в поиске и изучении геоархеологических объектов палеолитического возраста.

Среди ключевых разрезов верхнего плейстоцена Тункинского Прибайкалья наиболее представительными являются Белый Яр I, Белый Яр II, Славин Яр, Шимки, Туяна и Зактуй (рис. 1, б). Первые три разреза вскрывают отложения деформированного новейшими тектоническими процессами террасового комплекса дистальных частей впадин Тункинского рифта, вовлеченных в инверсионные воздымания. Разрезы Туяна и Зактуй также расположены на окраине Тункинской впадины в основании склона ее горного обрамления и представлены субаэральными отложениями преимущественно покровного лессовидного комплекса. При этом разрез Зактуй локализуется в зоне фациального перехода склоновых осадков борта котловины в отложения террасового комплекса р. Иркут, вскрывая одновременно и шлейф субаэральных накоплений, и аллювиальные образования тылового шва террасы. Разрез Шимки вскрывает строение первой надпойменной террасы р. Иркут.

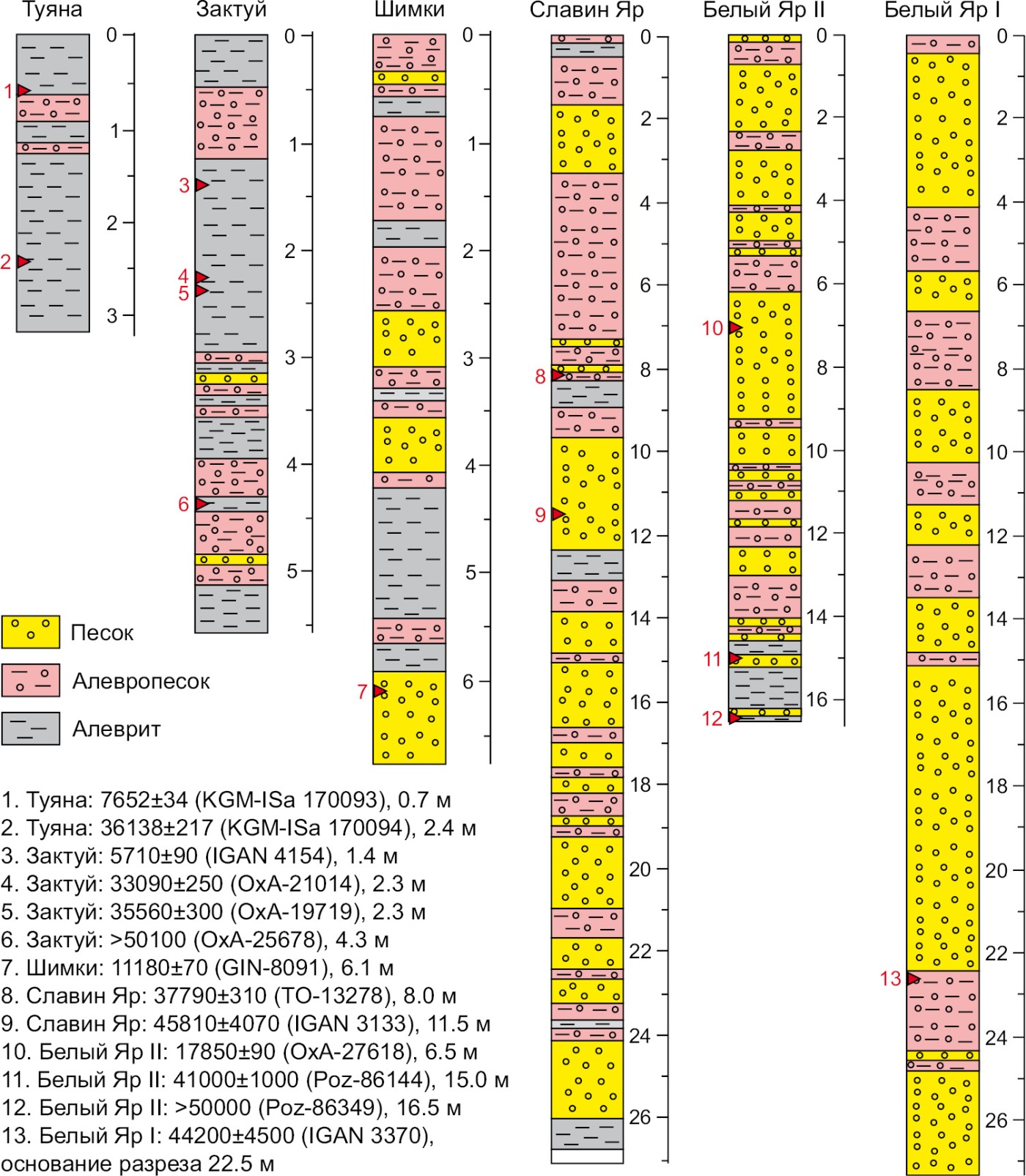

Разрез Белый Яр расположен на левобережье р. Иркут в восточном окончании Тункинской впадины одноименного рифта, в подножии Еловского отрога. Разрез экспонирован в двух естественных обнажениях – Белый Яр I и Белый Яр II, расположенных в 2 км друг от друга. Здесь на цоколе из третичных туфогенных песчаников и брекчий залегает сложно построенная толща преимущественно песчаных образований верхнего плейстоцена переменной мощности (от 16 до 27 м). В основании четвертичной части осадков вскрываются отложения старичной фации аллювия в виде переслаивания иловатых супесей, суглинков, серых песков и оторфованных накоплений, содержащих растительный шлам (обломки древесины, кора, ветки, шишки и др.). Их перекрывают пески и супеси, в кровле разреза существенно облессованные. В разрезе Белый Яр I на глубине 22.5 м получена дата ¹⁴С 44200±4500 (IGAN 3370) [Shchetnikov et al., 2015b]. В разрезе Белый Яр II в основании разреза на глубине 16.5 м получена запредельная дата ¹⁴С>50000 (Poz-86349), на глубине 15 м – 41000±1000 (Poz-86144), в верхней части разреза на глубине 6.5 м – 17850±90 (ОхА-27618) [Shchetnikov et al., 2015b]. Здесь же на глубине 11.4 м найдена преформа на крупном кварцитовом сколе.

Разрез Славин Яр расположен на юго-западной окраине Торской впадины Тункинского рифта на левобережье р. Зун-Мурин в 11 км от ее устья (рис. 1, б). Это наиболее полное и сложное по своему литостратиграфическому строению обнажение верхнечетвертичных отложений во впадинах Юго-Западного Прибайкалья. На размытой поверхности неогеновых конгломератов с угловым несогласием залегает толща отложений пестрого литологического состава общей мощностью до 33 м. В ее подошве вскрываются плотноупакованные валунные галечники горного аллювия, перекрываемые толщей песчаных отложений с заключенными в них горизонтами погребенных почв. Венчает разрез пачка облессованных супесей. В разрезе Славин Яр возраст отложений его средней части на глубине 8 м оценивается по ¹⁴С в 37790±310 (ТО-13278) и на глубине 11.5 м – 45810±4070 (IGAN 3133) [Shchetnikov et al., 2012, 2015b]. В палеопочве на глубине 10.9 м найден плоскофронтальный нуклеус из гальки белого кварцита, на глубине 18.5 м зафиксирована плечевая кость ископаемой лошади (Equus sp) с серией сколов [Kozyrev et al., 2014].

Разрез Шимки расположен на левобережье приустьевой части р. Тайтурка, впадающей в р. Иркут на юго-западном окончании Тункинской впадины (рис. 1, б). Здесь вскрывается толща песчано-глинистых отложений, слагающих первую надпойменную террасу высотой 7–8 м. В верхней части разреза вскрываются субаэральные супеси с горизонтами невыдержанных по простиранию, расщепляющихся и выклинивающихся погребенных почв. Ниже следуют русловые косослойчатые пески, подстилаемые глиной и торфом, по которому ранее была получена ¹⁴С дата 11180±70 [Trofimov et al., 1995]. В подошве разреза вскрываются пропитанные гидроокислами железа до средней степени литификации охристые галечники с радиотермолюминесцентным возрастом 53400±10000 лет [Ufimtsev et al., 2003]. Поисковые археологические работы на данном разрезе до настоящего времени не проводились.

Местонахождение Туяна расположено в подножии хр. Хамар-Дабан, на пологонаклонном склоне с относительными отметками 15–35 м от уреза р. Иркут (рис. 1, б). Вскрытые в раскопе на глубину 3.4 м отложения разреза представлены позднеплейстоцен-голоценовыми облесованными покровными супесями и суглинками. Верхняя часть отложений разреза представлена неяснослоистыми супесями, которые можно соотнести с поздним дриасом. Ниже располагаются лессовидные слоистые суглинки. Их подстилают солифлюциированные почвы.

Туяна является наиболее представительным многослойным археологическим местонахождением в Тункинской рифтовой долине. Основное количество археологического материала здесь фиксировалась в голоценовых (МИС 1) и каргинских отложениях (МИС 3), прежде всего – в солифлюциированных почвах. В составе археологического материала местонахождения Туяна присутствуют изделия и технологии, которые позволяют идентифицировать ее как ориньякоидную индустрию позднего палеолита с характерными макро- и микроформами [Vasiliev et al., 2017; Rogovskoy et al., 2017]. По двум образцам из погребенных почв разреза с глубины 0.7 и 2.4 м были получены AMS ¹⁴C даты в AMS Center of the Korea Institute of geoscience and mineral resources (KIGAM, Республика Корея). Их возраст составил 6820±40 кал. л. н. (KGM-ISa 170093) и 32250±190 кал. л. н. (KGM-ISa 170094) соответственно [Shchetnikov et al., 2019]. Еще по трем образцам костей крупных млекопитающих, обнаруженных в археологическом горизонте были получены определения в KIGAM 27380±150 кал. л. н. (KGM-IBn170036) и в лаборатории Keck Carbon Cycle AMS Facility (Калифорнийский университет в Ирвайне, США) 27030±270 ¹⁴С кал. л. н. (UCIAMS-186319) и 47800±3500 ¹⁴С кал. л. н. (UCIAMS-186320) [Shchetnikov et al., 2019].

Разрез Зактуй также расположен в подножии хр. Хамар-Дабан на правобережье р. Иркут (рис. 1, б). Бассейновые отложения впадины в этом месте вовлечены в малоамплитудные инверсионные воздымания предгорных структур хр. Хамар-Дабан и образуют пологоволнистые наклонные равнины, нижние сегменты которых характеризуются аккумулятивным или цокольным строением. Вскрытый шурфом на глубину 5.5 м разрез сложен преимущественно супесями и песками, в верхней части облессованными со следами деллювиальной проработки. В подошве разреза фиксируется сильно деформированный солифлюкцией погребенный почвенный горизонт, имеющий каргинский (МИС3) возраст. Отложения кровли разреза интенсивно ожелезнены. В зачистке стенки оврага, расположенного в непосредственной близости от шурфа, в раннекаргинских делювиальных отложениях на глубине 4.2 м обнаружены две микропластины, микросколы из кремня и дымчатого кварца. Для слоя имеется дата по кости лося (Alces sp.) с возрастом >50100 ¹⁴C (OxA-25678), выше получены еще три даты ¹⁴С: две из одного слоя на глубине 2.3 м 33090±250 (OxA-21014), 35560±300 (OxA-19719) и одна на глубине 1.4 м 5710±90 (IGAN 4151) [Shchetnikov et al., 2015a].

В целом, согласно датам ¹⁴С, в изученных разрезах вскрыты отложения первой половины позднего плейстоцена (разрез Славин Яр, МИС4-МИС5?), во всех разрезах (кроме Шимков) широко и разнообразно представлены отложения второй половины позднего плейстоцена (МИС2-МИС3), также во всех разрезах достаточно детально представлены голоценовые отложения (МИС1). Таким образом, изучая строение, литологию разрезов, генетический тип отложений, их гранулометрический состав и физические (магнитные) свойства, возможно реконструировать обстановку осадконакопления и динамику окружающей среды в позднем плейстоцене – голоцене, оценить наиболее перспективные направления поиска археологических памятников в различных частях Тункинской котловины.

3. МЕТОДИКА И АППАРАТУРА

Отбор образцов производился с шагом от 5 до 20 см в зависимости от мощности слоев изучаемого разреза. Из шести разрезов было отобрано 923 образца, из них в Зактуе – 63, в Туяне – 39, в Шимках – 34, в Славином Яре – 284, в Белом Яре I – 270, в Белом Яре II – 233. Материал для гранулометрических и петромагнитных исследований набирался из одних и тех же образцов.

Гранулометрический состав отложений изучался методом лазерной дифрактометрии на анализаторе размера частиц Microtrac X100. Результаты измерений были представлены в виде распределения 60 фракций (от 0.1 до 700 мкм) по объему (в %), которые, в свою очередь, были объединены, согласно классификации А.В. Раукаса [Raukas, 1981], в песчаную (>100 мкм), крупноалевритовую (50–100 мкм), мелкоалевритовую (10–50 мкм) и глинистую (<10 мкм) фракции. Сумма крупноалевритовой и песчаной фракций представляет собой физический песок, и сумма мелкозернистых фракций (мелкоалевритовой и глинистой) – соответственно, физическую глину. Сумма фракций алевритовой размерности (10–100 мкм) составляет алевритовую фракцию. Различное сочетание объемного содержания песчаной, алевритовой и глинистой фракций позволяет определить гранулометрический тип отложений согласно классификации Н.Н. Верзилина [Verzilin, 1995]. Кроме объемного содержания фракций, для гранулометрической характеристики отложений использовались спектральные (моды) и расчетные параметры: Dm – средний размер зерна (как средневзвешенное значение), F – динамический фактор (отношение количества физического песка к количеству физической глины), степень сортированности осадков, рассчитанная как отношение стандартного отклонения к среднему значению параметра внутри гранулометрического типа [Gradziński et al., 1976].

Магнитные свойства отложений традиционно изучались по группам основных параметров: 1) концентрационно-зависимых (удельная магнитная восприимчивость Х, магнитная восприимчивость ферромагнетиков Хfer и парамагнетиков Хр, намагниченность насыщения ферромагнетиков Jfer в поле 700 мТл, остаточная намагниченность насыщения Jrs, намагниченность парамагнетиков Jp в поле 700 мТл, их вклад в общую намагниченность Jp/Ji); 2) коэрцитивных (коэрцитивная сила Bc, остаточная коэрцитивная сила Bcr) и параметров магнитной «жесткости» (HIRM, S); 3) структурно-чувствительных (отношения Bc/Bcr, Хfer/Jrs); 4) показателей присутствия суперпарамагнитных (СПМ) зерен (Xsp, Jsp). Все магнитные параметры снимались с петель гистерезиса, получаемых на коэрцитивном спектрометре J_meter производства КФПУ (г. Казань) [Jasonov et al., 1998]. Состав магнитной фракции исследовался термомагнитным методом в модификации X(T) на каппа-мосте MFK1-FA с высокотемпературной приставкой CS4. Эксперименты проводились в нейтральной среде. Обработка и интерпретация магнитных характеристик производились по стандартным методикам [Evans, Heller, 2003].

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1. Гранулометрический состав отложений

По гранулометрическому составу в изученных отложениях выделено шесть гранулометрических типов. По уменьшению зернистости это: 1) песок (песчаная фракция >90 %); 2) песок алевритистый (песчаная фракция 60–90 %, алевритовая фракция 5–40 %); 3) алевропесок (песчаная фракция 20–60 %, алевритовая фракция 20–60 %, глинистая фракция 0–5 %); 4) алевропесок глинистый (песчаная фракция 20–60 %, алевритовая фракция 20–60%, глинистая фракция 5–20 %); 5) алеврит песчанистый (песчаная фракция 5–40 %, алевритовая фракция 60–90 %, глинистая фракция 0–5 %); 6) алеврит песчанисто-глинистый (песчаная фракция 20–40 %, алевритовая фракция 60–90 %, глинистая фракция 20–40 %). Таким образом, выделены два типа песка, два типа алевропеска, два типа алеврита; во избежание чрезмерной детальности, неразличимой в масштабе рисунка, мы объединили первые два типа в «песок» (песчаная фракция >60 %), вторые – в «алевропесок» (песчаная фракция 20–60 %, алевритовая фракция 20–60 %), третьи – в «алеврит» (алевритовая фракция 60–90 %). Распределение гранулометрических типов осадков по разрезам представлено в табл. 1 и на рис. 2.

Таблица 1. Соотношение гранулометрических типов осадков в изученных разрезах (содержание в %)

Table 1. The percentage of grain-size types of sediments in the studied sections (content in %)

Разрез/состав | Белый Яр I | Белый Яр II | Славин Яр | Шимки | Зактуй | Туяна |

Песок | 60 | 60 | 50 | 40 | 5 | 0 |

Алевропесок | 40 | 30 | 40 | 45 | 35 | 10 |

Алеврит | 0 | 10 | 10 | 15 | 60 | 90 |

Рис. 2. Строение разрезов по гранулометрическим типам. Красные треугольники – место отбора проб на ¹⁴С датирование.

Fig. 2. Lithostratigraphy of the sections based on grain-size types. The red triangles are sampling sites for ¹⁴C dating.

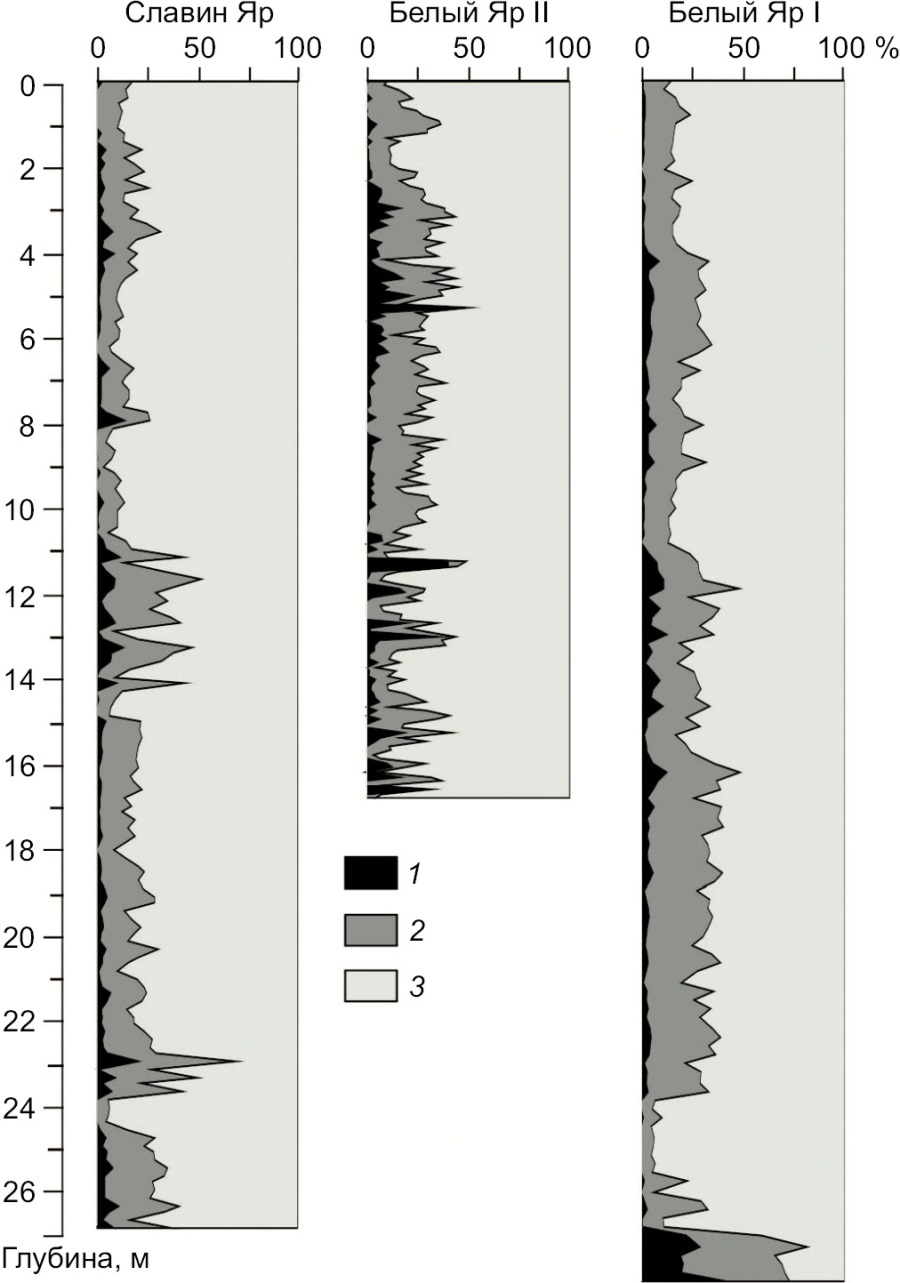

Из приведенных данных видно, что отложения двух разрезов (Зактуй, Туяна) резко отличаются от других по гранулометрическим типам. Между собой они также различаются. Отложения разрезов Белый Яр I, Белый Яр II и Славин Яр близки по гранулометрическому составу, отличие заключается в присутствии в Белом Яру II и Славином Яру примерно по 10–12 % алеврита, а в Белом Яру I этот гранулометрический тип не обнаружен.

Поскольку отложения этих трех разрезов содержат более 50 % песка, целесообразно в них рассмотреть состав песчаной фракции (рис. 3). В целом, наибольший объем составляет мелкозернистый песок (100–250 мкм). Но в отдельных слоях доля крупнозернистого песка (>500 мкм) достигает 21 % в Славином Яру, 42 % – в Белом Яру I и 46 % – в Белом Яру II. Доля среднезернистого песка в среднем приблизительно одинакова: в Белых Ярах 19–22 %, в Славином Яру – чуть меньше (16 %).

Рис. 3. Состав песчаной фракции.

1 – крупнозернистый песок (>500 мкм), 2 – среднезернистый песок (250–500 мкм), 3 – мелкозернистый песок (<250 мкм).

Fig. 3. Sand fraction composition.

1 – coarse-grained sand (>500 µm); 2 – medium-grained sand (250–500 µm); 3 – fine-grained sand (<250 µm).

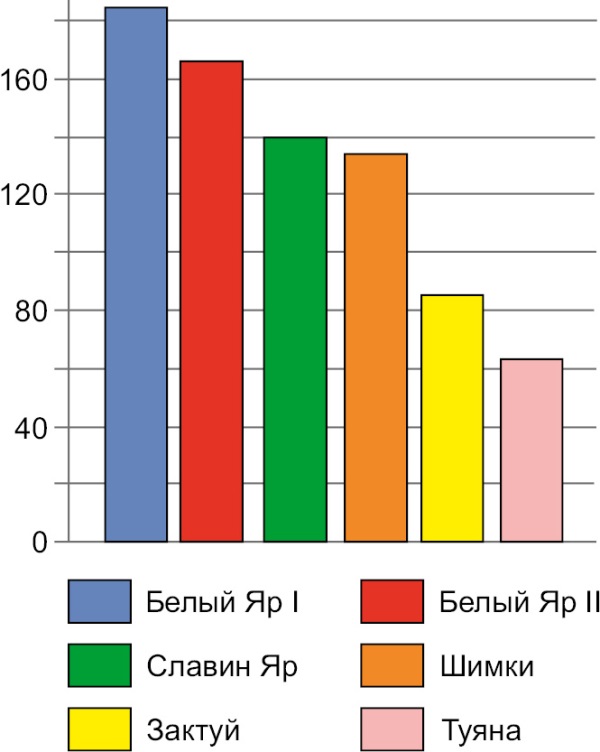

Близким к ним (табл. 1), но все же с существенными отличиями, является разрез Шимки, в отложениях которого алевропесок преобладает по сравнению с песком. Соотношение различных гранулометрических типов в разрезах определяет и различие в среднем размере Dm зерна (рис. 4), который меняется в три раза: от 185 мкм (Белый Яр I) до 63 мкм (Туяна).

Рис. 4. Средние значения размеров зерен (мкм) отложений в изученных разрезах Тункинской долины.

Fig. 4. Mean grain size values (Dm) of sediments in studied sections of the Tunka Valley.

На рис. 5 представлены спектры распределения фракций в типичных образцах. В большинстве спектров песчаных образцов присутствуют два пика и более в районе песчаных фракций, в образцах алевропеска – также два пика, но один из них – в песчаных фракциях, второй – в диапазоне крупноалевритовых фракций. В образцах этих двух гранулометрических типов редко, но встречаются унимодальные распределения, обычно они приурочены к средней части соответствующего слоя мощностью не менее 0.5 м. В пограничных между слоями областях спектры, как правило, мультимодальны. Распределение фракций в образцах алевритов, наоборот, в основном унимодально, с пиком в области алевритовых фракций.

Рис. 5. Гранулометрический состав типичных образцов различных разрезов. Номера образцов соответствуют глубине отбора (в см).

Fig. 5. Grain-size composition of representative samples from various sections. Sample numbers correspond to the sampling depth (in cm).

Для оценки сортировки изученных осадков использовались три основных параметра, по которым диагностировались гранулометрические типы: количество песчаной фракции, количество алевритовой фракции и средний размер зерна. По этим показателям установлено, что степень сортировки изученных субаэральных отложений варьируется от очень хорошо сортированной до хорошо сортированной, по отдельным выбранным показателям сортировка ухудшается до умеренной. По другим параметрам, например по содержанию глинистой или мелкоалевритовой фракции, степень сортировки может понижаться до низкой. По степени сортировки лучше всего сортированы осадки разрезов Туяна и Зактуй.

4.2. Магнитные свойства отложений

По диапазонам изменения (по степени изменчивости) концентрационно-зависимых параметров, как и по гранулометрическому составу, отложения изученных разрезов Тункинской котловины распадаются на две группы (табл. 2): в первую группу входят разрезы Зактуй и Туяна, в которых значения концентрационных характеристик меняются в 2–4 раза, во вторую группу – разрезы Белый Яр I, Белый Яр II, Славин Яр и Шимки, где значения этих же характеристик меняются в 10–30 раз.

Таблица 2. Диапазоны изменений и средние значения петромагнитных параметров отложений Тункинской котловины

Table 2. Variation limits and mean values of petromagnetic parameters of deposits in the Tunka depression

Разрез | Концентрация магнетиков | Магнитная жесткость | |||||

X·10⁻⁸ | Jrs·10⁻³ | Jfer·10⁻² | Bc | Bcr | HIRM·10⁻⁴ | S | |

Белый Яр I | 22–204 | 1.7–17.5 | 1.9–34.0 | 4.4–14.5 | 34–55 | 0.00–1.01 | 0.93–1.00 |

Белый Яр II | 18–224 | 1.3–25.0 | 0.7–27.5 | 1.8–32.4 | 23–56 | 0.00–1.04 | 0.87–1.00 |

Славин Яр (0–12) | 9.6–172.0 | 0.6–19.4 | 0.3–19.6 | 8.4–18.7 | 29–57 | 0–1.36 | 0.82–1.00 |

Славин Яр (12–26) | 20.9–152.0 | 1.8–15.7 | 1.2–17.4 | 8.3–17.0 | 35–47 | 0.03–1.30 | 0.91–1.00 |

Шимки | 21–211 | 2.2–38.6 | 1.2–24.0 | 4.5–44.5 | 29–68 | 0.00–1.29 | 0.90–1.00 |

Зактуй | 58–200 | 5–15 | 7–27 | 3.0–7.4 | 30–42 | 0–2.8 | 0.99–1.00 |

Туяна | 72–180 | 8.5–15.5 | 8.5–15.4 | 6.6–10.6 | 24–45 | 0.0–0.90 | 0.98–1.00 |

Разрез | Содержание парамагнетиков | Размер зерна | Содержание СПМ | ||||

Jp·10⁻³ | Jp/Ji | Bcr/Bc | Xf/Jrs·10⁻⁵ | Xf/Jf·10⁻⁶ | Jsp·10⁻⁵ | Xsp·10⁻¹⁰ | |

Белый Яр I | 10–51 | 0.05–0.57 | 3.1–8.5 | 6–26 | 7.5–9.1 | 3.7–40.0 | 6.6–63.4 |

Белый Яр II | 2–62 | 0.01–0.88 | 1.7–12.7 | 2–40 | 7–11 | 3.8–190.0 | 19–121 |

Славин Яр (0–12) | 21.7–53.0 | 0.13–0.92 | 2.5–5.1 | 4.10–10.8 | 8.0–13.5 | 1.5–78.5 | 2–328 |

Славин Яр (12–26) | 16.1–55 | 0.13–0.76 | 2.8–4.7 | 4.4–13 | 8–11.2 | 3.9–33 | 9–55 |

Шимки | 14–59 | 0.06–0.81 | 1.4–7.8 | 1.0–15.6 | 6–13.2 | 5.5–130.0 | 25–800 |

Зактуй | 15.5–39.0 | 0.05–0.26 | 4.8–10 | 9–22 | 7–9 | 16–66 | 78–438 |

Туяна | 29–45.6 | 0.16–0.34 | 3.5–5.6 | 6.6–11.0 | 7.4–13.0 | 24–90 | 98–495 |

Примечание. В числителе – минимальные и максимальные значения параметров, в знаменателе – среднее значение. Х, Xsp [м³кг⁻¹], Jfer, Jrs, Jp, Jsp, HIRM [Ам² кг⁻¹], Bc, Bcr [мТл], Xfer/Jrs [мА⁻¹]. Славин Яр подразделен по возрасту на два интервала, накопление нижней толщи (12–26 м) соответствует по времени МИС4-МИС5 (первая половина позднего плейстоцена), формирование верхней части разреза (0–12 м) происходило в МИС3-МИС1 (вторая половина позднего плейстоцена – голоцен). В разрезе Белый Яр II максимальные и средние значения приведены без учета магнетитовых прослоев (пояснения в тексте).

Note. The numerator contains the minimum and maximum parameter values, the denominator contains the mean value. Х, Xsp [m³kg⁻¹], Jfer, Jrs, Jp, Jsp, HIRM [Am²kg⁻¹], Bc, Bcr [mT], Xfer/Jrs [mA⁻¹]. The Slavin Yar is divided by age into two intervals; the accumulation of the lower section (12–26 m) temporally corresponds to MIS4-MIS5 (the first half of the Late Pleistocene), the formation of the upper section (0–12 m) occurred in MIS3-MIS1 (the second half of the Late Pleistocene – Holocene). For the Belyi Yar II, the maximum and mean values are given disregarding magnetite interlayers (see text for details).

Максимальные значения параметров, отражающих содержание магнитного материала в наиболее крупнозернистых отложениях (песках, алевропесках), во всех разрезах приблизительно одинаковы, но минимальные значения, характерные для палеопочвенных и торфяно-гиттиевых горизонтов, различаются до шести раз по Х и до десяти раз по Jfer. Наиболее магнитосодержащими оказываются палеопочвы разрезов первой группы.

Аналогичным образом можно разделить разрезы по содержанию парамагнитных минералов, их вкладу в общую намагниченность и по магнитной «жесткости» (наименьшие значения этих параметров – в первой группе). Изменчивость парамагнитных характеристик, коэрцитивной силы Вс, показателей магнитной жесткости (HIRM, S) выше во второй группе разрезов.

По размерам магнитных зерен и вкладу суперпарамагнитных (СПМ) частиц закономерностей и группирования разрезов не наблюдается, можно только констатировать, что по некоторым показателям наиболее крупные магнитные частицы составляют магнитную фракцию песчаных (супесчаных) отложений Белого Яра II и Зактуя. Магнитные зерна наименьшего размера и наибольшее количество СПМ зерен обнаружены в торфяно-гиттиевых горизонтах разрезов Шимки и Белый Яр II. Средние значения магнитных параметров, характеризующие магнитные свойства в целом по разрезу, определяют отложения разреза Славин Яр как наименее магнитные. Отложения других разрезов по содержанию магнитных минералов близки между собой, разброс средних значений концентрационных параметров в целом по разрезам менее 1.5 раза. Среди других разрезов по средним значениям параметров отложения Славина Яра также выделяются как наиболее магнитожесткие и с наибольшей парамагнитной компонентой. Между двумя частями разреза Славин Яр существенной разницы в магнитных характеристиках не наблюдается.

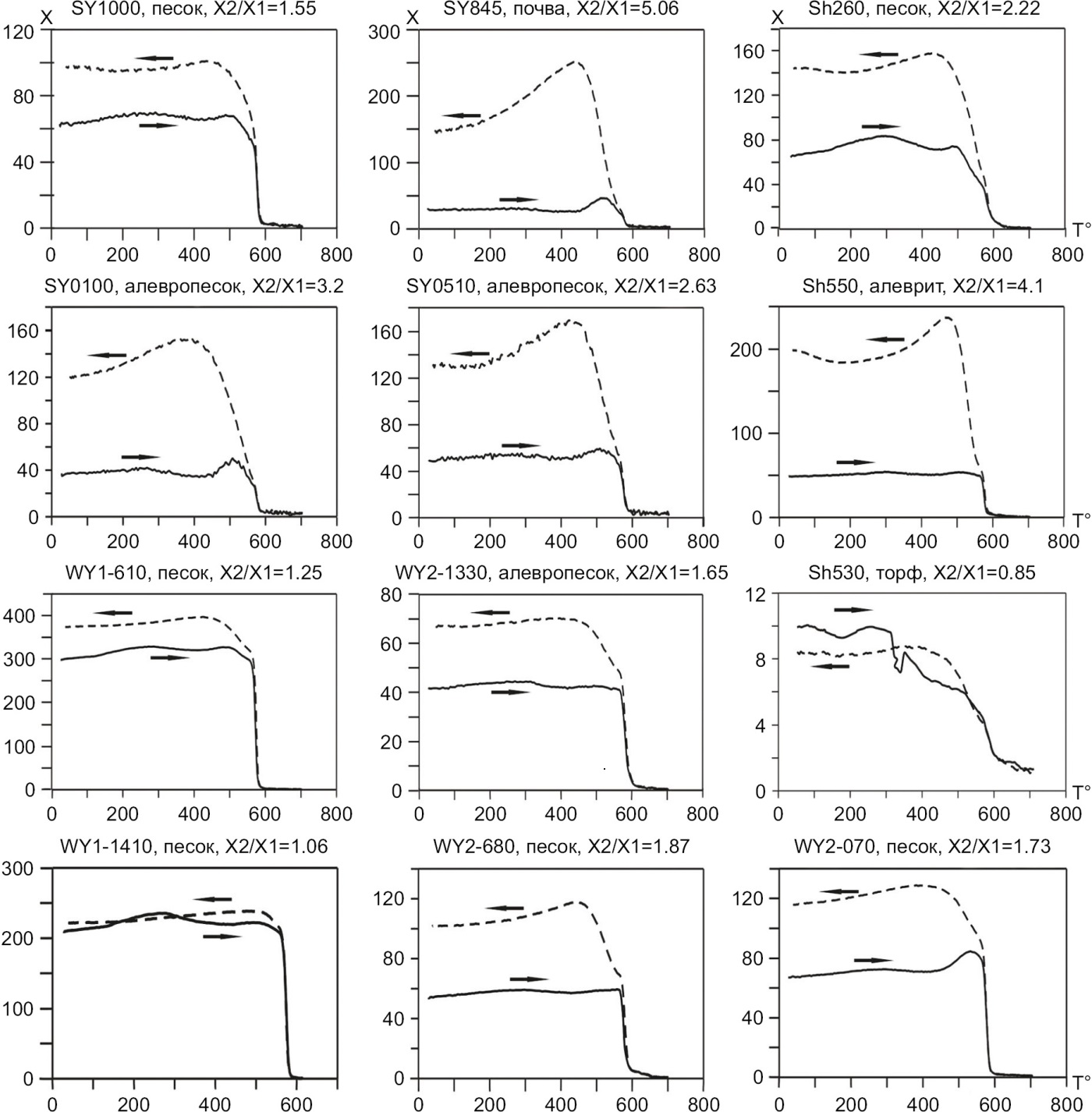

Состав магнитной фракции. Результаты термомагнитных исследований состава магнитной фракции отложений приведены на рис. 6.

Рис. 6. Зависимость магнитной восприимчивости от температуры в отложениях Тункинской котловины.

Сплошная кривая – нагрев, пунктирная – охлаждение. Номера образцов соответствуют глубине отбора в см. Индексация разрезов: SY – Cлавин Яр, WY1 – Белый Яр I, WY2 – Белый Яр II, Sh – Шимки.

Fig. 6. Temperature dependence of magnetic susceptibility for the deposits in the Tunka basin.

Solid curve stands for heating, dashed curve – for cooling. Sample numbers correspond to the sampling depth (cm). Section indexes: SY – Slavin Yar, WY1 – Belyi Yar I, WY2 – Belyi Yar II, Sh – Shimki.

Очевидно, что основным магнитным минералом во всех осадках Тункинской котловины является магнетит, на существование которого указывает резкий спад кривой нагрева при 575–578 °С. Небольшое по амплитуде увеличение X в диапазоне температур 250–350 °С, также наблюдаемое на всех кривых нагрева, свидетельствует о том, что магнетит в разной степени маггемизирован. В подавляющем большинстве случаев кривая охлаждения идет выше кривой нагрева после Т (°С) Кюри магнетита. Различие в термомагнитных графиках различных осадков заключается в соотношении величин магнитной восприимчивости в начале и конце цикла «нагрев – охлаждение» (Х1/Х2). В песках это отношение колеблется от 1.06 до 2.22, при этом самые низкие значения встречаются в песках Белых Яров. В алевропесках отношение Х1/Х2 варьируется между 2 и 3, в алевритах – больше 4. Самые высокие значения (Х1/Х2 >5) зафиксированы в палеопочвах. Увеличение Х после нагрева до высоких температур (>500 °С) объясняется трансформацией глинистых минералов с новообразованием магнетита [Deng et al., 2004], т.е. чем больше глинистой фракции, тем больше новообразованного магнетита. В почвах высокий прирост магнитной восприимчивости после нагрева обусловлен еще и дополнительным образованием сильномагнитных минералов в результате отжига органики [Hanesch et al., 2006]. Отличающимися от всех отложений особенностями обладает торф, отжиг которого не сопровождается новообразованием магнетита, поэтому значения магнитной восприимчивости в конце процесса охлаждения меньше, чем в начале нагрева. Причудливая форма кривой нагрева может быть артефактом, поскольку проба торфа в эксперименте имеет очень низкую Х, на уровне чувствительности прибора. Кривая охлаждения имеет уже более привычную форму, по изменениям обеих кривых можно констатировать присутствие в магнитной фракции гематита. По поведению термомагнитных кривых других отложений можно предположить, что наличие гематита в них возможно, но в очень небольшом количестве.

4.3. Анализ поведения гранулометрических и магнитных характеристик по разрезам

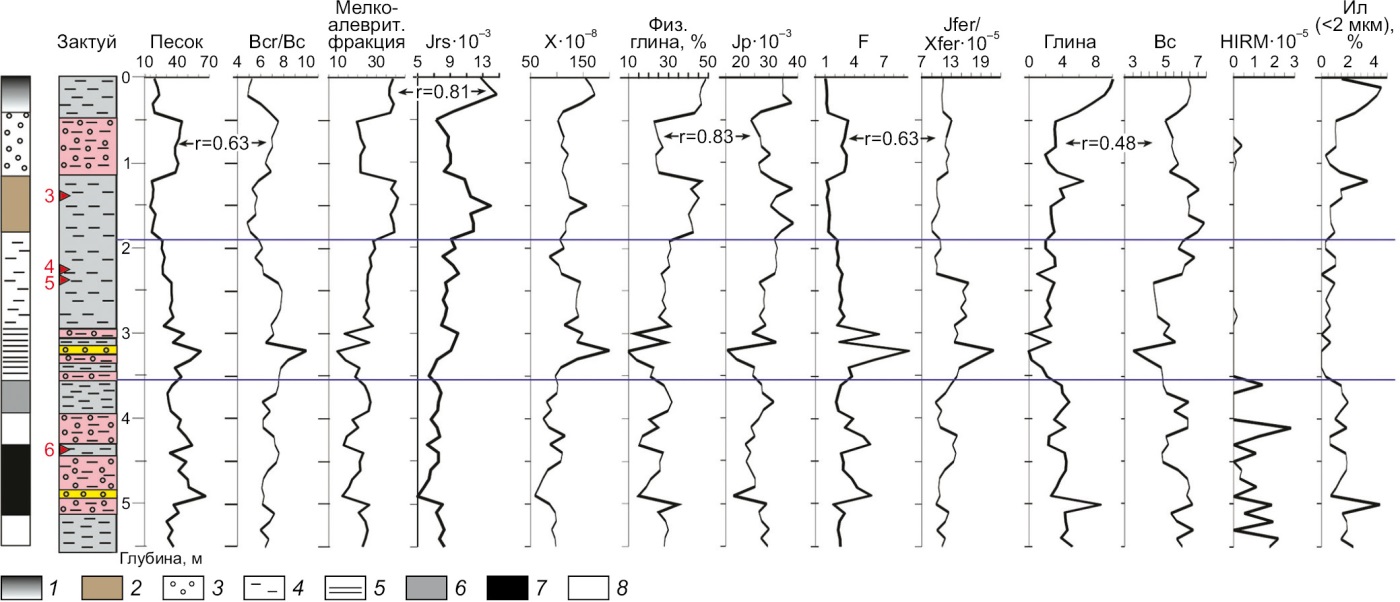

Разрез Зактуй (рис. 7). Поведение гранулометрических и магнитных характеристик с учетом радиоуглеродных дат позволяет уверенно разделить разрез на три части, а значит, и на три этапа накопления осадков.

Рис. 7. Гранулометрические и магнитные параметры разреза Зактуй.

1 – современная почва; 2 – ископаемая автоморфная почва; 3 – эоловые пески; 4 – субаэральные суглинки и супеси; 5 – частое переслаивание песков, супесей, суглинков; 6–7 – гидроморфные почвы слабой (6) и интенсивной (7) проработки (эмбриональные и развитые); 8 – аллювиальные отложения. Цифры между стрелками – коэффициенты корреляции. Синие линии – разделение разреза на три участка (описание в тексте). Колонка слева построена по данным комплексного изучения разреза.

Fig. 7. Grain size and magnetic characteristics of the Zaktui section.

1 – modern soil; 2 – buried automorphic soil; 3 – aeolian sand; 4 – subaeirial loams and sandy loam; 5 – interlaminated sand, sandy loam and loam; 6–7 – hydromorphic soil; weakly (6) and intensely (7) transformed (embryonic and mature); 8 – alluvial sediments. The numbers between the arrows are correlation coefficients. Blue lines show the section division into three parts (see text for details). Left column is compiled based on the integrated study data for the section.

Нижний участок разреза (5.5–3.5 м) характеризуется повышенным содержанием одновременно песка и глины (песчано-глинистые отложения с повышенным содержанием ила (фракция <2 мкм), пониженным содержанием магнитных минералов (наименьшие значения концентрационных параметров), повышенной магнитной «жесткостью» (ненулевые значения HIRM). Отложения этого участка формировались, скорее всего, в МИС4. Геоморфологическое положение, геологическое строение, достаточно высокая увлажненность осадков, текстура, бимодальный гранулометрический спектр (см. рис. 5) – все эти параметры свидетельствуют в пользу аллювиально-пойменного генезиса осадков. По всем параметрам выделяются два горизонта гидроморфной почвы, сформировавшейся в переменном режиме «обводненность – осушение».

Средний участок (3.5–1.9 м) характеризуется наибольшей изменчивостью всех параметров за счет переслаивания песков, алевропесков, алевритов и постепенно уменьшающейся доли песка и параллельно уменьшающегося содержания магнитной фракции, снижающегося эффективного размера магнитного зерна, повышения количества парамагнитных минералов, снижения магнитной «жесткости» осадков. Средний участок отличается наличием отложений без примеси глины и наибольшим значением динамического фактора (F), указывающего на самые высокодинамичные условия осадконакопления. Все гранулометрические спектры здесь унимодальны. Отложения этого участка формировались в МИС3; судя по датам и поведению всех изученных характеристик отложений, время формирования относится скорее к началу МИС3.

Выделение верхнего участка (№ 3) разреза основано главным образом на возрасте (по ¹⁴С – середина голоцена), т.е. весь участок, начиная с 1.8–1.9 м, сформировался в голоцене. В его средней части в алевритовых осадках наблюдается врезка алевропесков мощностью 0.8 м, отличающаяся по большинству характеристик от вмещающих пород. Устойчивое поведение в этом слое всех параметров и унимодальный спектр (см. рис. 5) свидетельствуют в пользу эолового (субаэрального) генезиса алевропесков. Перекрывает алевропески современная почва (0.4 м – дневная поверхность), также хорошо выделяющаяся значениями и поведением всех характеристик, типичных для современных почв Сибирской субаэральной формации [Matasova, Kazansky, 2004]. Особенностью разреза Зактуй является отсутствие либо очень сокращенная мощность отложений, сформировавшихся в МИС2 и, возможно, в позднюю стадию МИС3. Комплексный анализ всех данных об отложениях разреза Зактуй позволил предложить уточненное строение разреза (рис. 8, слева).

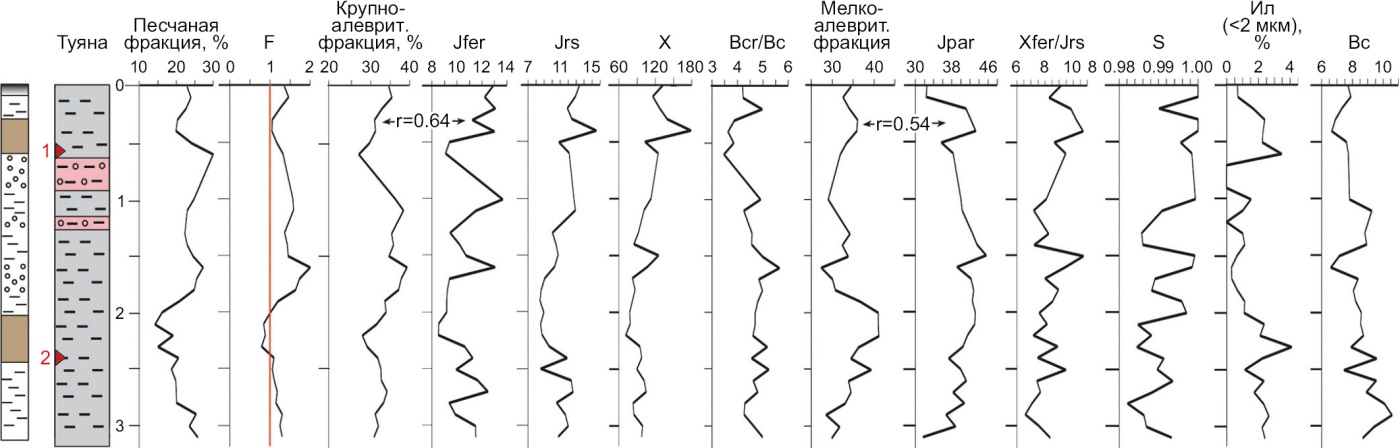

Рис. 8. Гранулометрические и петромагнитные характеристики разреза Туяна. Оранжевая линия - значение F=1. Остальные условные обозначения см. на рис. 7.

Fig. 8. Grain size and petromagnetic characteristics of the Tuyana section. The orange line represents the value of F=1. See Fig. 7 for the rest of the legend.

Разрез Туяна (рис. 8). Однородность гранулометрических типов отложений разреза Туяна определяет слабую дифференциацию и слабую контрастность их магнитных свойств.

По динамическому фактору F и содержанию илистой фракции (<2 мкм) уверенно выделяются две ископаемые почвы. Согласно радиоуглеродным датировкам, верхняя почва имеет голоценовый возраст, нижняя почва образовалась в МИС3. Синхронное поведение большей части гранулометрических и магнитных параметров наблюдается в верхней части разреза (до глубины 0.6 м) и в нижней части (2.0–3.2 м), в середине разреза магнитные и гранулометрические параметры изменяются довольно хаотично. По этому признаку (теснота взаимосвязей) и с учетом возраста отложений разрез делится на три части, снизу вверх: 1) участок, включающий ископаемую почву и подстилающий слой супесей, выше по разрезу переходящих в суглинки (3.2–2.0 м), возрастом, соответствующим первой половине МИС3; 2) участок перемешанных песков и супесей с резко меняющимися значениями большинства магнитных характеристик, наиболее вероятного делювиального (склонового) генезиса (2.0–0.6 м), МИС2; 3) участок маломощных отложений голоценового возраста, включающий современную и ископаемую почву, МИС1. Унимодальные гранулометрические спектры свидетельствуют о том, что все отложения первоначально сформировались под влиянием одного главного фактора – ветрового. Постседиментационные преобразования (педогенез, склоновые процессы), произошедшие под воздействием климата, позволяют определить генезис отложений как субаэральный. Сокращенная мощность, отсутствие почвенного горизонта, соответствующего по времени образования второй половине МИС3, вероятные стратиграфические перерывы в делювиальных отложениях МИС2 не дают возможности детально реконструировать непрерывную историю формирования отложений разреза Туяна.

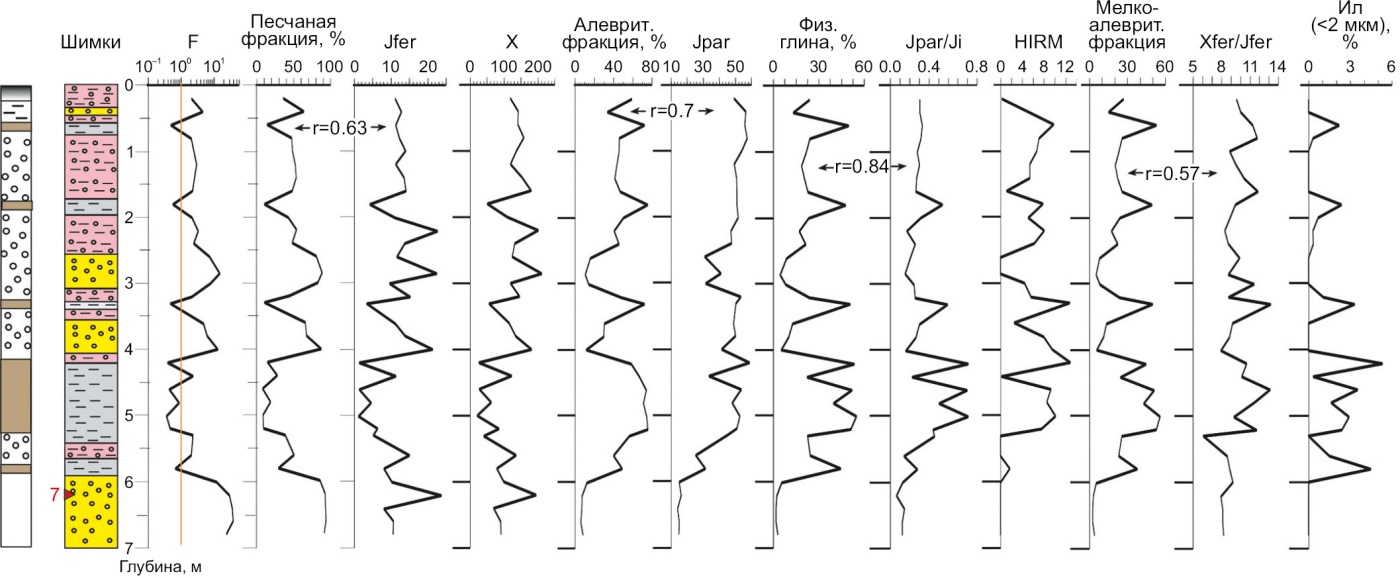

Разрез Шимки (рис. 9). Согласно радиоуглеродной дате в нижней части разреза, отложения представлены осадками голоценового возраста. Строение разреза отражает циклический характер осадконакопления, выраженный в чередовании песчаных толщ и горизонтов ископаемых почв и четко определяемый гранулометрическими и магнитными параметрами отложений.

Рис. 9. Гранулометрические и петромагнитные характеристики разреза Шимки. Условные обозначения см. на рис. 7.

Fig. 9. Grain size and petromagnetic characteristics of the Shimki section. See Fig. 7 for the legend.

Прежде всего, ископаемые почвы отмечены значениями F<1, пониженным содержанием песчаной фракции, повышенным – физической глины и ненулевым содержанием илистой фракции. Торфяной горизонт на глубине 4.1–5.5 м по характеристикам ничем не отличается от ископаемых почв (за исключением поведения Х(Т), см. рис. 6), поэтому может быть установлен только визуальным обследованием разреза непосредственно в полевых условиях. Гранулометрические спектры в горизонтах ископаемых почв унимодальны с пиком в области алевритовых фракций, в срединных частях подстилающих и перекрывающих слоев – также унимодальны, но с пиком в области песчаных фракций. На границах слоев встречаются бимодальные распределения с обоими (алевритовыми и песчаными) пиками. Совершенно отличен по спектрам нижний песчаный слой, в котором распределения фракций мультимодальны, с 2–3 пиками в области песчаных фракций. Спектры схожи с таковыми из нижнего слоя разреза Зактуй и, по совокупности данных, диагностируются нами как спектры аллювиальных пойменных отложений. Магнитные параметры характеризуют ископаемые почвы как содержащие по сравнению с песчаными толщами значительно меньшее количество магнитных минералов, как более магнитожесткие, с меньшим размером магнитного зерна и повышенным вкладом (до 80 %) парамагнетиков в общий магнетизм осадков. Исключение составляет верхняя ископаемая почва до глубины 60 см, в которой магнитные характеристики не отличаются от вмещающих отложений, что указывает на незавершенность постседиментационных процессов, сопровождающих захоронение почв. Ее параметры еще не вышли на уровень нижележащих ископаемых почвенных горизонтов.

Циклическое строение разреза, поведение всех параметров отложений позволяют предложить довольно простой сценарий осадконакопления на основе климатической шкалы голоцена. На пойменных песчаных отложениях, сформировавшихся в условиях переменного обводнения (увлажнения) в последний предголоценовый период (поздний дриас), образовывались торфяные и почвенные горизонты в последующие потепления, происходящие приблизительно каждые 2000–2600 лет (малый цикл), и таким образом, в разрезе Шимки «записана» относительно полная климатическая история голоцена. Корреляция между песчаной фракцией и динамическим фактором, с одной стороны, и концентрационными магнитными параметрами – с другой свидетельствует в пользу эолового происхождения песчаных горизонтов между почвами.

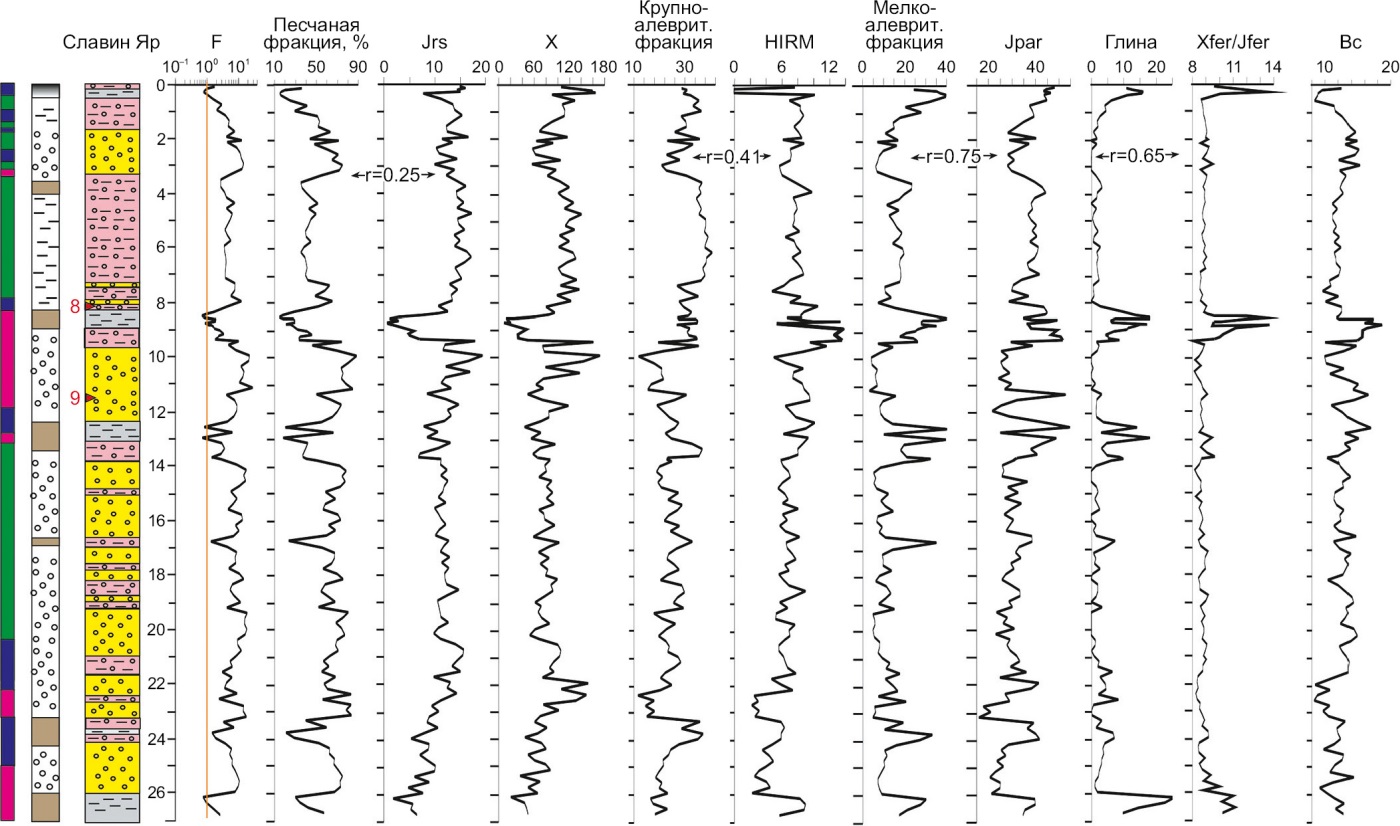

Разрез Славин Яр (рис. 10). Как и разрез Шимки, Славин Яр имеет циклический характер формирования, выраженный в чередовании песчаных и супесчаных толщ и погребенных почв. Горизонты ископаемых почв (на колонке слева) выделяются по совокупности гранулометрических и петромагнитных параметров. В почвах динамический фактор F меньше или близок к единице, резко падает содержание песчаной фракции, ее состав меняется в сторону исчезновения крупного песка и увеличения содержания мелкозернистого песка до 100 %. В развитых почвах наблюдается повышение количества глинистой фракции до 25 %. В магнитных характеристиках ископаемые почвы проявляются снижением концентрационно-зависимых параметров и размеров зерен, увеличением магнитной жесткости и парамагнитных характеристик.

Рис. 10. Гранулометрические и петромагнитные характеристики разреза Славин Яр.

Условные обозначения см. на рис. 7. На шкале слева обозначены интервалы унимодального (зеленый цвет), бимодального (синий цвет) и мультимодального (малиновый цвет) распределения гранулометрических фракций.

Fig. 10. Grain size and petromagnetic characteristics of the Slavin Yar section.

See Fig. 7 for the legend. The left scale shows intervals for unimodal (green), bimodal (blue), and multimodal (crimson) distribution of grain size fractions.

Всего горизонтов погребенных почв в разрезе насчитывается шесть. По интенсивности изменения магнитных характеристик можно делать выводы о степени развития почв, выраженности их в разрезе [Matasova et al., 2003]. Слаборазвитыми почвами здесь можно считать первую и четвертую ископаемую почву, а наиболее развитыми – вторую, третью и шестую, если считать сверху вниз. В средней части разреза радиоуглеродные датировки определяют возраст отложений как соответствующий МИС3; возможно, почвы в основании разреза имеют возраст МИС5. Среди вмещающих толщ по некоторым магнитным характеристикам можно провести разделение на песчаные и супесчаные, например по значениям Jpar или Х; по этим параметрам супесчаный горизонт находится в верхней части разреза и подстилает первую ископаемую почву, все остальные можно считать преимущественно песками.

В гранулометрических спектрах присутствуют от одного до нескольких пиков (см. рис. 5). В разрезе обнаружены два интервала, в которых наблюдаются мультимодальные распределения, обусловленные влиянием нескольких приблизительно равнозначных факторов. При субаэральном накоплении такими факторами можно считать эоловый привнос в результате перевевания близлежащих рыхлых отложений (ближний источник), воздушный перенос долгоживущих взвесей (дальний перенос), склоновые процессы (делювиальный, солифлюкция, временные и сезонные потоки), педогенез, физическое и химическое выветривание под влиянием меняющихся климатических условий и т.д. Первый интервал на глубине 8–14 м содержит мощный делювиальный слой (глубина 10–12 м), выше и ниже делювиальные отложения чередуются с эоловым унимодальным песком. Нижняя дата ¹⁴С 45810±4070 кал. л. н. (IGAN 3133) находится как раз в этом интервале, и, возможно, в результате склоновых процессов она оказалась на довольно большом расстоянии (около 4 м вниз по разрезу) от верхней даты 37790±310 кал. л. н. (ТО-13278) и на глубине 11.5 м, хотя по возрасту они близки между собой. Второй интервал мультимодальных распределений находится на глубине 21–27 м, здесь бимодальные распределения чередуются с мультимодальными распределениями. Положение этого интервала почти на уровне ложа р. Зун-Мурин дает возможность предположить, что осадки формировались в сложной переменной обстановке в условиях переноса обломочного материала разными путями (воздушным, водным, катастрофическими потоками).

В других вмещающих горизонтах бимодальные распределения единичны – это редкие маломощные прослои (до 0.8 м) делювия в преимущественно перевеянных эоловых песках.

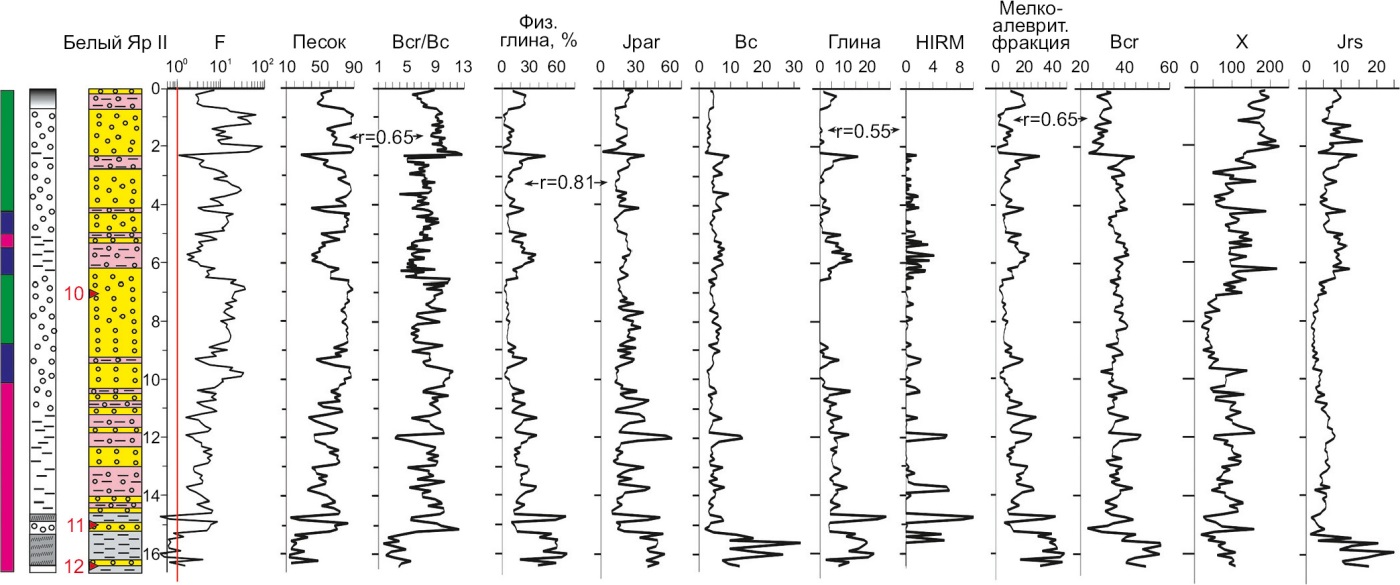

Разрезы Белый Яр II и I (рис. 11, 12). Строение этих двух разрезов весьма сходное, слагающие их отложения одновозрастны и отличаются только общей мощностью, поэтому целесообразно рассматривать их характеристики вместе.

Рис.11. Гранулометрические и петромагнитные характеристики разреза Белый Яр II. Условные обозначения см. на рис. 7. Серым цветом показан прослой гиттии.

Fig. 11. Grain size and petromagnetic characteristics of the Belyi Yar II section. See Fig. 7 for the legend. The gray color shows the gittia interlayer.

Рис. 12. Гранулометрические и петромагнитные характеристики разреза Белый Яр I. Условные обозначения см. на рис. 7.

Fig. 12. Grain size and petromagnetic characteristics of the Belyi Yar I section. See Fig. 7 for the legend.

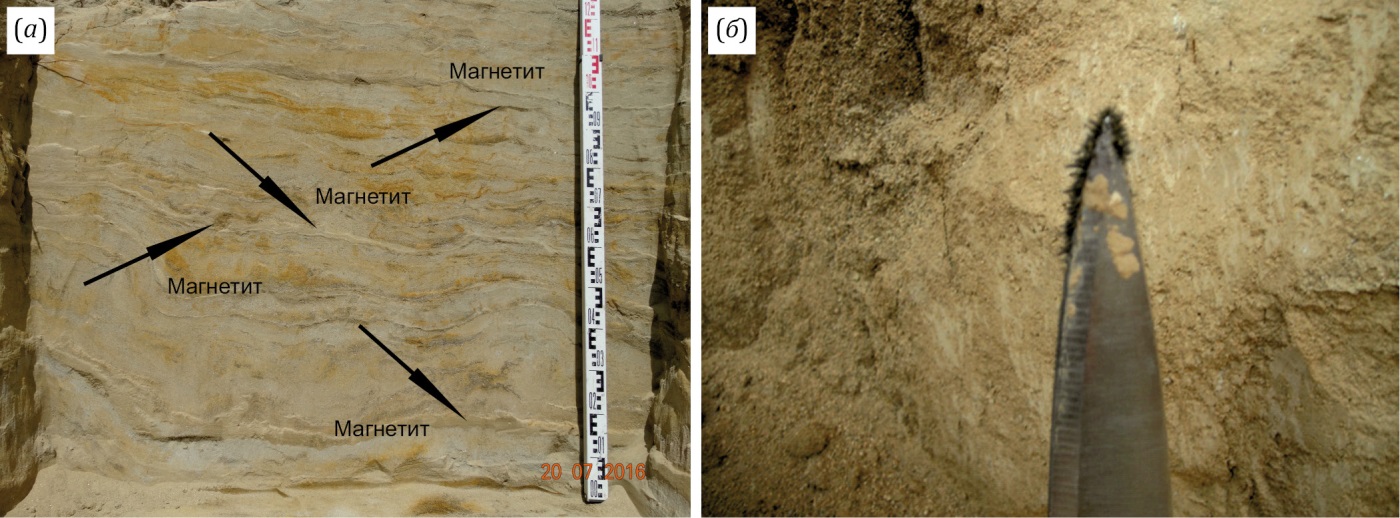

Сразу следует отметить, что отличительной особенностью этих отложений является наличие в верхней части (150–650 см) обоих разрезов магнетитовых слойков мощностью 1–7 мм, полностью состоящих из вытянутых (игольчатых) зерен магнетита размером до 0.5 мм (рис. 13, а), при расчистке налипающих в большом количестве на инструмент (рис. 13, б).

Рис. 13. Магнетитовые слойки в песчаных горизонтах разреза Белый Яр II (а), налипание игольчатых кристаллов магнетита на инструмент (б).

Fig. 13. Magnetite bands in the sandy sediments of the Belyi Yar II section (a); magnetite crystals adhering to a tool (б).

Второй особенностью Белых Яров является отсутствие палеопочвенных горизонтов. Несмотря на то, что значения динамического фактора в слоях с повышенным содержанием мелкозернистых фракций (физической глины до 33–43 %) приближаются к единице, эти слои не выделяются нами как почвенные, поскольку петромагнитные параметры изменяются в них достаточно произвольно, не проявляя закономерностей, характерных для палеопочв. Близкими к палеопочвам или горизонтам, формировавшимся в наиболее мягких климатических условиях, по совокупности параметров можно отнести участки разрезов: 5.0–6.5 м в Белом Яру II и 10.0–11.5 м в Белом Яру I. В отложениях этих горизонтов увеличивается магнитная «жесткость» (повышаются значения Bc, Bcr, HIRM), содержание парамагнитных минералов (Jpar), уменьшается эффективный размер магнитного зерна (Bcr/Bc), но концентрационно-зависимые магнитные характеристики не обнаруживают типичных «палеопочвенных» особенностей.

Тем не менее в этих интервалах при полевом геологическом наблюдении были обнаружены слабые признаки педогенеза: линзочки, мелкие неровные слойки растасканного склоновыми процессами материала более темного цвета. Отложения данных слоев характеризуются линзовидно-волнистой пологонаклонной слоистостью с текстурами течения. Слабо гумусированные илистые прослои и линзы смяты в складки, иногда разорваны, имеют охристую за счет ожелезнения оторочку.

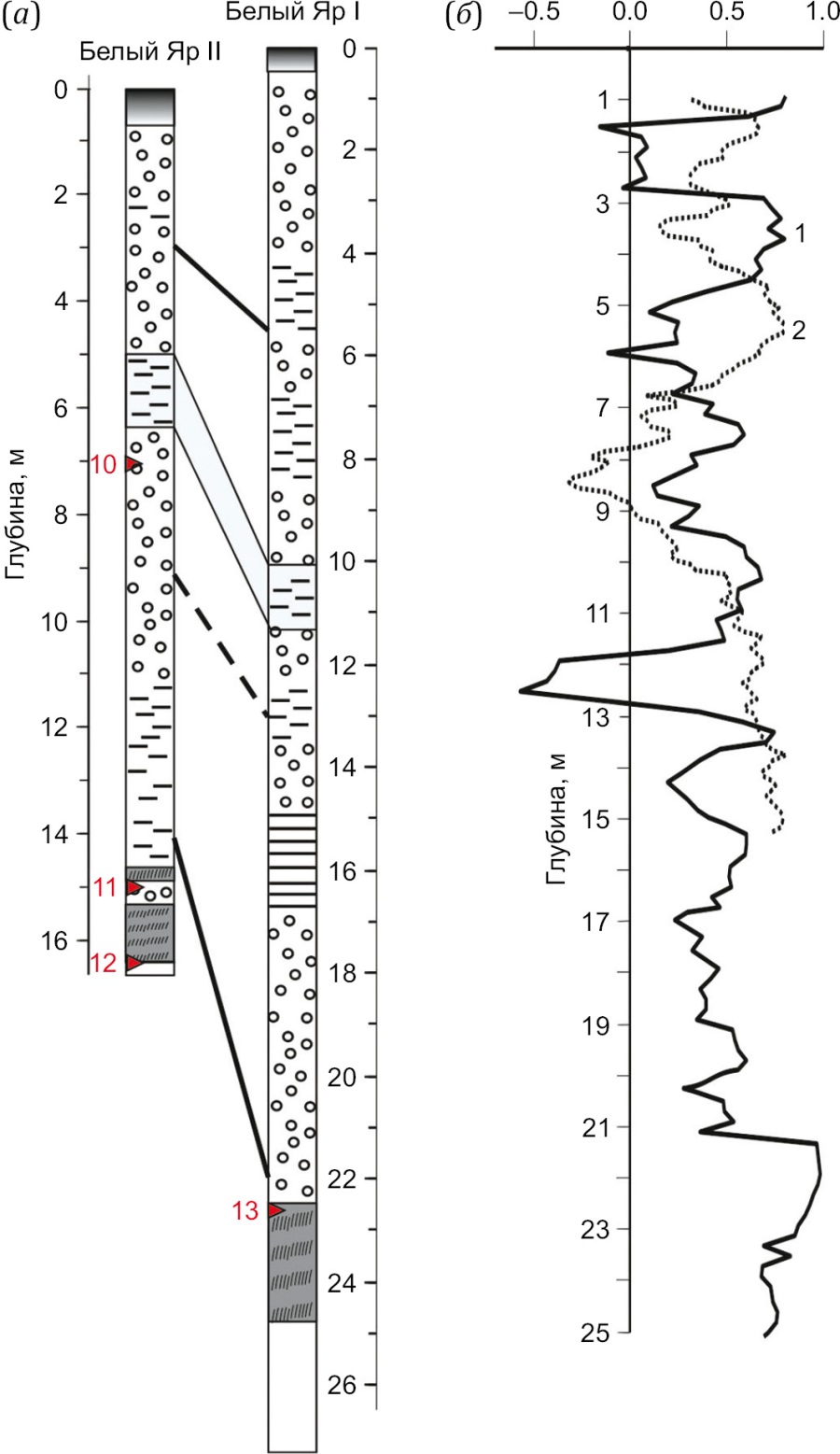

Геологические описания слоев разрезов, изменения гранулометрических и петромагнитных параметров отложений и данные ¹⁴С о возрасте осадков дают возможность уверенно сопоставить два нижних интервала разрезов (~22–25 м в Белом Яру I и ~14–16 м в Белом Яру II) и два верхних (~0.0–5.5 м в Белом Яру I и 0–3 м в Белом Яру II) (рис. 14). Менее уверенно можно скоррелировать общую границу на ~13 м (Белый Яр I) и ~ 9 м (Белый Яр II). Она появляется из выделения интервалов устойчивых взаимосвязей магнитных и гранулометрических параметров в результате скользящей корреляции с «окном» 2 м. На рис. 14, б, для примера приведена скользящая корреляция между содержанием мелкоалевритовой фракции и Jpar (кривая 1, Белый Яр I), а также между содержанием алевритовой фракции и Bcr (кривая 2, Белый Яр II).

Рис. 14. Корреляция разрезов Белый Яр I и Белый Яр II с учетом их высоты над уровнем моря: (а) – на основе обобщения гранулометрических и петромагнитных свойств отложений; (б) – корреляция с использованием скользящего окна шириной 2 м между гранулометрическими и петромагнитными характеристиками. Подробности приведены в тексте.

Fig. 14. Correlation of the Belyi Yar I and Belyi Yar II sections in terms of their heights above the sea level: (a) – based on generalization of grain size and petromagnetic features of sediments; (б) – correlation using 2 m sliding window between grain-size and petromagnetic characteristics. See text for details.

4.4. Связь между магнитными и гранулометрическими параметрами

В табл. 3 отражены взаимосвязи между гранулометрическим составом и магнитными свойствами изученных осадков Тункинской котловины. Анализ таблицы показывает, что, несмотря на преобладающее количество песка в отложениях, только очень небольшое количество магнитных характеристик связано с песчаными фракциями или с физическим песком.

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между гранулометрическими фракциями и магнитными параметрами (n – количество образцов)

Table 3. Coefficients of correlation between grain size fractions and petromagnetic parameters (n is the number of samples)

Гранул. фракции | Магнитные параметры | Зактуй | Туяна | Шимки | Славин Яр | Славин Яр | Белый Яр II | Белый Яр I |

Корреляция незначимая при значениях r< | 0.34 | 0.45 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.21 | |

Песок | X | 0.52 | ||||||

Jf | 0.63 | |||||||

Jrs | 0.37 | 0.34 | ||||||

Bcr/Bc | 0.63 | 0.65 | 0.55 | |||||

Xf/Jrs | 0.5 | |||||||

Крупный алеврит | Jrs | 0.46 | 0.42 | |||||

Jf | 0.62 | |||||||

Jp | 0.52 | 0.61 | 0.67 | 0.54 | 0.49 | 0.75 | ||

Bc | 0.57 | 0.54 | ||||||

Bcr | 0.54 | |||||||

Bcr/Bc | 0.65 | |||||||

HIRM | 0.44 | 0.56 | ||||||

Мелкий алеврит | Jrs | 0.81 | 0.39 | 0.32 | ||||

Jp | 0.85 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.79 | |

Bc | 0.56 | 0.7 | 0.54 | |||||

Bcr | 0.64 | 0.67 | ||||||

Bcr/Bc | 0.45 | 0.58 | ||||||

HIRM | 0.65 | 0.43 | ||||||

Xf/Jf | 0.57 | 0.67 | ||||||

Глина | Jrs | 0.4 | 0.36 | 0.47 | ||||

Jp | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.66 | 0.58 | ||

Bc | 0.47 | 0.64 | 0.55 | |||||

Bcr | 0.6 | 0.57 | ||||||

HIRM | 0.62 | 0.55 | 0.67 | |||||

Xf/Jf | 0.48 | 0.71 | 0.66 | |||||

Алеврит | Jrs | 0.73 | 0.39 | 0.39 | ||||

Jp | 0.84 | 0.46 | 0.69 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | |

Bc | 0.46 | 0.57 | 0.56 | |||||

Bcr | 0.44 | 0.53 | 0.62 | |||||

HIRM | 0.56 | 0.52 | 0.38 | 0.58 | ||||

Физическая глина | Jrs | 0.78 | 0.39 | 0.38 | ||||

Jp | 0.83 | 0.48 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | |

Bc | 0.59 | 0.69 | 0.56 | |||||

Bcr | 0.64 | 0.65 | ||||||

HIRM | 0.65 | 0.43 | 0.5 | 0.62 | ||||

Xf/Jf | 0.54 | 0.7 | 0.52 | |||||

Физический песок | X | 0.57 | ||||||

Jf | 0.44 | 0.65 | 0.39 | |||||

Jrs | 0.47 | 0.48 | ||||||

Bcr/Bc | 0.7 | 0.68 | 0.51 | |||||

Xf/Jrs | 0.54 | 0.63 | 0.57 |

Концентрационные характеристики тесно коррелируют с песком только в Шимках; в Туяне и верхней части Славина Яра эти параметры слабо связаны (низкие значения коэффициентов корреляции). В трех разрезах (Зактуй, Белые Яры) с песком связаны структурно-чувствительные параметры, оценивающие эффективный размер магнитного зерна. Более многочисленные и более тесные связи наблюдаются у магнитных характеристик с мелкозернистыми фракциями. С содержанием физической глины (особенно мелкого алеврита) тесно коррелирует парамагнитная составляющая (Jp) во всех разрезах, коэрцитивные параметры (Bc, Bcr) и параметр магнитной «жесткости» (HIRM) в части разрезов и Jrs в Зактуе с высокими, в Белых Ярах – с низкими коэффициентами корреляции.

Общая картина результатов корреляционного анализа свидетельствует о слабой взаимосвязи магнитных характеристик с крупнозернистыми фракциями по причине неравномерного поступления фракций физического песка в высокодинамичной обстановке при участии делювиальных процессов и, вследствие этого, неустойчивого, незакономерного обогащения осадков магнитными минералами. В относительно спокойных условиях (разрез Шимки) эта связь сразу становится заметной. Корреляция парамагнитных, коэрцитивных и структурно-чувствительных параметров, отражающих содержание наиболее тонкозернистых магнитных минералов, с количеством мелкозернистых фракций (даже с учетом их малого количества) указывает на более равномерное поступление/новообразование магнитных минералов в составе этих фракций.

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕКОНСТРУКЦИЯ УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ – ГОЛОЦЕНЕ

Гранулометрические данные. Субаэральные осадки Тункинской котловины представлены тремя литологическими типами – песками, алевропесками и алевритами. В первых двух типах основу составляют песчаные фракции, которые транспортируются в среду осадконакопления способом сальтации либо волочения, что подразумевает близкие источники сноса обломочного материала. В котловине р. Иркут, шириной до 20 км, с севера и юга закрытой горными хребтами, ближними источниками материала для построения мощных осадочных толщ могут быть: 1) развеянные аллювиальные отложения р. Иркут и ее притоков; 2) сносимые с гор временными и периодическими потоками продукты разрушения пород горных хребтов – склоновые отложения; 3) отложения катастрофических паводков в результате прорывов естественных дамб, формирующихся за счет склоновых и неотектонических процессов; 4) отложения крупных подпрудных водоемов с высокими скоростями осадконакопления.

Голоценовые отложения разреза Шимки (см. рис. 1), находящегося на входе долины р. Иркут в Тункинскую котловину с запада, где ее рельеф меняется с горного на равнинный, имеют наибольшую мощность из всех изученных разрезов, характеризуются наибольшим разнообразием гранулометрических типов осадков, довольно слабой сортировкой, отсутствием более древних (плейстоценовых) отложений. Совокупность гранулометрических данных дает возможность предположить, что район Шимков являлся областью основной разгрузки поступающего в котловину обломочного материала в составе голоценовых паводковых потоков р. Иркут с запада.

Отложения разрезов Белый Яр I, II, локализованных на левом берегу р. Иркут и облекающих подошву Еловской междувпадинной перемычки, и отложения разрезов Туяна и Зактуй, вскрытых в основании склонов хр. Хамар-Дабан на правом берегу р. Иркут, почти напротив Белых Яров, в том же районе – в месте сужения котловины в ~60 км ниже по течению от Шимков – существенно отличаются своими гранулометрическими характеристиками. Белые Яры сложены в основном песками, чередующимися с небольшими по мощности (по сравнению с песками) слоями алевропесков. По строению разрезы схожи, слагающие их отложения одновозрастны (голоцен – вторая половина позднего плейстоцена). Отложения обоих Яров умеренно хорошо сортированы. Перепад высот по долине р. Иркут от Шимков до Белых Яров составляет ~65 м, по 1 м на 1 км. Гранулометрические данные свидетельствуют в пользу поступления обломочного материала тем же путем, что и в Шимки, т.е. вниз по котловине в составе суперпаводков, но их объем, мощность, скорость во второй половине позднего плейстоцена были гораздо сильнее, чем в голоцене. Мелкозернистый материал не задерживался по пути следования, вероятно, транспортировался далее, в область расширения котловины, и заполнял ее нижнюю часть. Косвенно об этом свидетельствуют отложения разреза Славин Яр, находящегося еще ниже на ~10 км по течению р. Иркут, на левом берегу правого притока Иркута – р. Зун-Мурин, приблизительно в 10 км от ее впадения в Иркут. В этом разрезе отложения второй половины позднего плейстоцена и голоцена значительно более мелкозернисты, более половины объема отложений представлено алевропесками, появляются алевриты. В эту часть котловины дополнительно поступает обломочный материал, транспортируемый р. Зун-Мурин в составе сезонных паводков по ее долине. Отложения Славина Яра, формирующиеся как минимум из двух источников, умеренно или хорошо сортированы. Что касается отложений первой половины позднего плейстоцена в разрезе Славин Яр, то они схожи с аналогичными отложениями Белых Яров второй половины позднего плейстоцена, в которых преобладают пески с подчиненным значением алевропесков и небольшими прослоями алевритов. Все описанные отложения можно назвать условно долинными, поскольку, скорее всего, они сформировались путем переотложения и перевевания осадков, приносимых мощными катастрофическими потоками и разгружаемых по мере транспортировки материала вниз по котловине. Косвенно на существование таких потоков указывает присутствие прослоев аллювиальных песков в разрезах Шимки, Белый Яр I и II, диагностируемых, согласно [Vandenberghe, 2013], по резкому увеличению грубозернистой фракции (см. рис. 6, обр. Sh-260).

Отложения разрезов Зактуй и Туяна совершенно отличны от остальных. Это склоновые отложения, и отличаются они от бассейновых, прежде всего, мощностью, строением, гранулометрическими характеристиками. Между собой они также различаются, несмотря на их близкий возраст. Наиболее мелкозернистый и маломощный разрез Туяна представлен в основном алевритами, в Зактуе также преобладающими осадками являются алевриты, но участками в разрезе встречаются алевропески и даже небольшие песчаные прослои. Даты ¹⁴С свидетельствуют о начале формирования этих отложений еще в первой половине позднего плейстоцена, но сокращенная мощность не позволяет дать им характеристику. Отложения обоих разрезов хорошо и очень хорошо сортированы, и по среднему размеру зерна близки к западно-сибирским лессовым отложениям [Zhdanova et al., 2007, 2009]. Соотношения гранулометрических фракций и логнормальный, почти симметричный гранулометрический спектр указывают на поступление бóльшей части обломочного материала из одного источника. В Туяне основная часть осадочного материала, скорее всего, транспортировалась воздушным путем с осаждением на пологих склонах предгорий с последующей переработкой склоновыми процессами (крип, плоскостной смыв, солифлюкция). В Зактуе верхняя часть разреза также сформировалась в результате склоновых процессов переработки первично-эоловых осадков. Но в нижней части разреза Зактуй в спектральном составе, помимо основного пика в области алевритовых фракций, появляется дополнительный пик в диапазоне песчаных фракций, что указывает на дополнительный источник сноса местного значения. Учитывая геоморфологическую позицию разреза, можно предположить, что этим источником являются аллювиальные (пойменные) отложения р. Иркут. Основываясь на данных современного климата в этом регионе, можно полагать, что преобладающие ветры северо-западного, западного направления [Martyanova et al., 1998] сохранились с позднего плейстоцена.

Магнитные характеристики. Несмотря на то, что все изученные разрезы находятся в одной климатической зоне, в одном регионе и даже в одной долине, магнитные свойства отложений этих разрезов значительно разнятся. Различия заключаются в следующем:

1) отложения разреза Славин Яр самые слабомагнитные, особенно нижняя половина разреза, в среднем в 1.5 раза слабее самых сильномагнитных отложений Белых Яров (см. табл. 2). При этом отложения Славина Яра наиболее магнитожесткие и мелкозернистые по магнитному зерну, соответствующие параметры в 1.5–2.5 раза отличаются от таковых в Белых Ярах. Магнитные характеристики в данном разрезе довольно четко и детально отражают его строение и генетический тип отложений, лучше, чем в остальных разрезах Тункинской котловины. По некоторым магнитным характеристикам отложения Славина Яра близки к отложениям Шимков и Туяны;

2) отложения разрезов Белый Яр I и II, наоборот, наиболее магнитны, в верхних частях разрезов (~ до 6.5 м) наблюдаются вкрапления магнетита в виде невыдержанных прерывистых слойков шириной до 5–7 мм. Отложения наиболее магнитомягкие, с широким диапазоном размеров магнитных частиц и с наименьшим вкладом парамагнетиков. Изменения магнитных характеристик недостаточно четко отражают строение разрезов, поэтому для детального изучения отложений следует привлекать другие методы (гранулометрию, геохимию, микроморфологию). По некоторым магнитным характеристикам отложения Белых Яров схожи с отложениями Зактуя, частично – Шимков;

3) наиболее изменчивы магнитные характеристики в отложениях разреза Шимки, отсутствие видимых закономерностей не позволяет ориентироваться только на магнитные свойства отложений при изучении строения и генетических типов отложений. По разным группам параметров отложения Шимков близки то к Белым Ярам (по концентрации), то к Славину Яру (по магнитной жесткости и зерну), то к Туяне (по количеству парамагнитных минералов).

Все перечисленные особенности отложений имеют свои объяснения, опираясь на которые можно предположительно реконструировать общую картину изменения природной среды в Тункинской котловине.

Особенности магнитных свойств отложений Славина Яра следует рассматривать с учетом того, что обломочный материал, а вместе с ним и магнитный, поступал как минимум из двух источников, причем один из них не поставлял материал в остальные отложения Тункинской котловины. Речь идет об осадках, заполняющих долину р. Зун-Мурин, и это не только аллювиальные отложения, но, возможно, еще и осадки катастрофических прорывов (паводки, сели). Второй источник, как и в остальной части Тункинской долины, – аллювиальные отложения и отложения катастрофических событий самой Тункинской котловины.

Наибольшая концентрация магнитных минералов, наличие слойков магнетита, отсутствие (или незначительное количество) гематита и парамагнитных минералов, отсутствие погребенных почв, широкий диапазон по размерам магнитных зерен – все эти особенности осадконакопления разрезов Белые Яры свидетельствуют о накоплении осадков в высокодинамичной обстановке и, скорее всего, в эоловой обработке продуктов разрушения пород, приносимых катастрофическими (селевыми) потоками, промытых периодическими наводнениями на р. Иркут.

Неустойчивое поведение магнитных параметров в Шимках обусловлено также особенностями осадконакопления в высокодинамичной среде, но касается это только периодов малых похолоданий в голоцене. В периоды малых потеплений преобладание процессов педогенеза привело к закономерному поведению магнитных характеристик в ископаемых почвах, соответствующему записи магнитного сигнала в рамках «сибирского» механизма [Matasova et al., 2023].

В Зактуе и Туяне «сибирский» механизм формирования магнитных свойств недостаточно четко выражен по иной причине: накопление на склонах супесчаных толщ, вмещающих погребенные почвы, происходило не так динамично, не с такой скоростью, как в других, более мощных и более опесчаненных отложениях Тункинской долины. В связи с этим, с одной стороны, поступление магнитного материала не было таким интенсивным, как в других разрезах, и, соответственно, вмещающие отложения характеризуются меньшей магнитностью, а с другой стороны, почвообразовательные процессы при низкой скорости поступления обломочного материала интенсивно перерабатывали осадки, приводя к более сильному новообразованию магнитных минералов и к повышению магнетизма почв. В результате в связи со «сближением» магнитных параметров разных по генезису отложений контрастность их магнитных свойств уменьшилась и четкая дифференциация по магнитным характеристикам ослабла.

Основные составляющие элементы климата – тепло-, влагообеспеченность, ветровая деятельность – реконструируются в результате совместного анализа гранулометрических и магнитных характеристик отложений. Тесная связь содержания крупнозернистых фракций и концентрации терригенных магнитных минералов и/или размеров магнитных зерен свидетельствуют о стабильности скорости и объемов поступления осадков, постоянстве источников сноса и способов транспортировки. Отсутствие или слабая связь, как в Тункинской долине (за исключением разреза Шимки), говорят об обратном: неустойчивости, неравномерности поступления материала, возможно, из разных источников воздушным и/или водным путем, т.е. в целом о нестабильных, неблагоприятных для проживания людей условиях. Сильная корреляция между мелкозернистыми фракциями (хотя и небольшими по содержанию) и такими магнитными характеристиками, как коэрцитивность, вклад парамагнетиков и суперпарамагнетиков, указывает на влияние тепло- и влагообеспеченности на состав и магнитные свойства осадков. Отсутствие или слабая связь свидетельствуют о недостаточно комфортных (прохладных и засушливых) условиях в периоды оптимумов.

Главный фактор, определяющий сохранение палеолитических стоянок в Тункинской долине в основном на склонах бортов долины, – это периодические катастрофические события, в результате которых любые древние поселения, расположенные в центральных частях днища долины, были уничтожены паводками, наводнениями, селями.

Таким образом, совместный анализ гранулометрического состава и магнитных свойств отложений дает возможность реконструировать условия осадконакопления в различных частях Тункинской долины, на различных геоморфологических позициях и, исходя из климатических и ландшафтных особенностей, выбрать районы и условия, наиболее перспективные для поиска археологических объектов. Отсюда, в частности, следует, что ограниченное количество археологических находок в разрезах Белый Яр I и II обусловлено особенностями формирования их отложений – высокими темпами осадконакопления, поступлением рыхлого осадочного материала в составе катастрофических потоков. Многочисленные археологические находки в разрезе Туяна, находящемся на самых высоких (из исследованных объектов) гипсометрических отметках относительно уреза воды, также объясняются особенностями среды осадконакопления – небольшой скоростью поступления материала, выраженными, развитыми (хотя и измененными склоновыми процессами) почвами, отсутствием следов катастрофических паводков. Менее пригодными для жизни людей условиями характеризуется район локализации разреза Зактуй, что также объясняет немногочисленные здесь археологические находки. Промежуточное положение занимает разрез Славин Яр, где скорости осадконакопления были выше, чем в разрезах Зактуй и Туяна, почвенные горизонты достаточно развиты, но археологические находки единичны.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты комплексного изучения позволили реконструировать следующие особенности динамики формирования плейстоцен-голоценовых отложений Тункинской рифтовой долины:

- Основным агентом переноса осадочного материала в пределах котловины являлись катастрофические потоки (паводки, сели, наводнения), мобилизующие большой объем обломочного (а с ним и магнитного) материала.

- После схода воды отложенный паводками материал подвергался эоловой переработке в высокодинамичных субаэральных условиях, обеспечивая формирование сплошного покровного лессовидного комплекса. Это, в свою очередь, обусловливало тотальную активизацию делювиальных процессов. Дополнительный материал приносился в виде воздушных взвесей и также отлагался в комплексе с местными продуктами развевания и перевевания осадков катастрофических паводков. В пользу этого сценария свидетельствуют основные гранулометрические типы отложений – пески и алевропески. В периоды потеплений, при уменьшении интенсивности ветровой деятельности, формировались небольшие по мощности алевритовые толщи за счет увеличения роли дальних и средней дальности источников. Климатические колебания обусловили циклическое строение изученных разрезов, хотя в каждом из них не исключены выпадения некоторых слоев (стратиграфические перерывы). Геоморфологическая позиция разрезов определила их мощность: наибольшая – ближних к источникам обломочного материала (Белые Яры, Славин Яр) и наименьшая – Туяна, Зактуй, в которых основным источником является воздушная взвесь и источники средней дальности.

- Поскольку весь комплекс изученных отложений находится в одной климатической зоне, интенсивность и направленность постседиментационных процессов определялись геоморфологическим положением разреза. Осадочные толщи, залегающие на более высоких гипсометрических отметках впадин, в теплые климатические периоды подвергались педогенной переработке с образованием почвенных горизонтов. Но положение таких отложений на склонах горных отрогов приводило к делювиальной и криогенной (солифлюкционной и т.д.) проработке осадков: сползанию, перемешиванию, т.е переотложению осадочного материала. Данные процессы искажали первоначальный облик осадков, их гранулометрические и магнитные характеристики теряли индивидуальность. Таковы условия образования отложений разрезов Туяна и Зактуй. Ископаемые почвы и вмещающие их горизонты разреза Славин Яр формировались в несколько иных условиях, несмотря на кажущуюся схожесть их положений.

- Условия осадконакопления и последующее преобразование отложений (высокая скорость поступления больших объемов рыхлого материала, склоновые процессы, слабый педогенез) определили дифференциацию осадочных слоев разрезов только по гранулометрическому составу, магнитные свойства отложений в данных условиях не могут являться основой для характеристики строения разрезов и идентификации генетических типов отложений. Здесь известные магнитные модели записи климата работают плохо, а в некоторых случаях (например Белые Яры) не работают совсем. Петромагнитные исследования могут давать только дополнительную информацию об изменениях природной среды и климата в позднем плейстоцене в Тункинской котловине.

- Различие в условиях осадконакопления определяло и разную степень сохранности палеолитических местонахождений.

Реконструированные условия динамики осадконакопления и климата в Тункинской котловине в течение верхнего плейстоцена позволили сделать некоторые рекомендации для поиска археологических объектов в регионе:

- Единичный подъемный археологический материал палеолитического возраста является в основном переотложенным и рассеян по Тункинской долине в результате перераспределения осадочного материала катастрофическими потоками. В крупнозернистых отложениях, формировавшихся в высокодинамичных обстановках, находки сохранившихся археологических стоянок маловероятны.

- Перспективный поиск археологического материала палеолитического возраста in situ возможен в отложениях, накапливавшихся в условиях, близких таковым разреза Туяна и, вероятно, верхней части разреза Зактуй. Перспективен также участок входа в долину с запада, в районе разреза Шимки.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

А.Ю. Казанский: разработка концепции исследования, отбор и анализ материала, формулирование выводов, подготовка статьи. Г.Г. Матасова: разработка концепции исследования, отбор и анализ материала, подготовка иллюстраций, формулирование выводов. А.А. Щетников: разработка концепции исследования, отбор и анализ материала, подготовка иллюстраций, доработка текста. И.А. Филинов: отбор и анализ материала, подготовка иллюстраций, доработка текста.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью. Авторы прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this article. The authors read and approved the final manuscript.

Список литературы

1. Агафонов Б.П., Макаров С.А. Ареалы селевых потоков в Прибайкалье // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 1996. № 2. С. 65–71.

2. Бердникова Н.Е., Бердников И.М., Роговской Е.О., Тимощенко А.А., Уланов И.В., Соколова Н.Б., Попов А.А., Когай С.А. Новые археологические объекты в Тункинской котловине (Байкальская рифтовая зона) // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. 2014. Т. 3. С. 19–41.

3. Chebotarev A.A., Arzhannikov S.G., Arzhannikova A.V., Kurbanov R.N., 2024. Origin of the Badar Sand Field and the Late Pleistocene Tectonic Movements in the Tunka Depression, the Baikal Rift Zone, Eastern Siberia. Journal of Asian Earth Sciences 260, 105957. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2023.105957.

4. Deng Ch.L., Zhu R.X., Verosub K.L., Singer M.J., Vidic N.J., 2004. Mineral Magnetic Properties of Loess/Paleosol Couplets of the Central Loess Plateau of China over the Last 1.2 Myr. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 109 (B1), B01103. https://doi.org/10.1029/2003JB002532.

5. Evans M.E., Heller F., 2003. Environmental Magnetism: Principles and Applications of Enviromagnetics. Academic Press, New York, 299 p.

6. Gradziński R., Kostecka A., Radomski A., Unrug R., 1976. Sedymentologia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 613 р.

7. Hanesch M., Stanjek H., Petersen N., 2006. Thermomagnetic Measurements of Soil Iron Minerals: the Role of Organic Carbon. Geophysical Journal International 165 (1), 53–61. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02933.x.

8. Jasonov P.G., Nourgaliev D.K., Bourov B.V., Heller F., 1998. A Modernized Coercivity Spectrometer. Geologica Carpathica 49 (3), 224–226.

9. Kozyrev A., Shchetnikov A., Klement’ev A., Filinov I.A., Fedorenko A., White D., 2014. The Early Upper Palaeolithic of the Tunka Rift Valley, Lake Baikal Region, Siberia. Quaternary International 348, 4–13. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.06.012.

10. Лбова Л.В., Липнина Е.А., Медведев Г.И., Новосельцева В.М., Постнов А.В., Федоренко А.Б. Предварительное археологическое зонирование территорий Восточного Саяна, проблемы и перспективы поиска объектов каменного века // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2005. Т. XI. Ч. 1. С. 150–156.

11. Макаров С.А. Сели Прибайкалья. Иркутск: ИГ СО РАН, 2012. 111 с.

12. Г.Н., Снытко В.А., Щипек Т. Признаки современных эоловых процессов в тункинских котловинах (Юго-Западное Прибайкалье). Иркутск: ИГ СО РАН, 1998. 56 с.

13. Matasova G.G., Kazansky A.Yu., 2004. Magnetic Properties and Magnetic Fabrics of Pleistocene Loess/Palaeosol Deposits Along West-Central Siberian Transect and Their Palaeoclimatic Implications. Magnetic Fabric: Methods and Applications. Geological Society of London Special Publications 238, 145–173. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2004.238.01.11.

14. Матасова Г.Г., Казанский А.Ю., Щетников А.А., Филинов И.A. Куйтунская долина – экзогеодинамический полигон для отработки междисциплинарной методики исследования седиментационных обстановок формирования покровного лессовидного комплекса в позднем плейстоцене Забайкалья // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 3. 0703. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-3-0703.

15. Matasova G.G., Kazansky A.Yu., Zykina V.S., 2003. Superposition of "Alaskan" and "Chinese" Models of Paleoclimate Records in Magnetic Properties of Upper and Middle Neopleistocene Deposits in Southern West Siberia. Russian Geology and Geophysics 44 (7), 607–619.

16. McCalpin J.P., Khromovskikh V.S., 1995. Holocene Paleoseismicity of the Tunka Fault, Baikal Rift, Russia. Tectonics 14 (3), 594–605. https://doi.org/10.1029/95TC00837.

17. Радзиминович Я.Б., Щетников А.А. Сильное землетрясение 8 марта 1829 г. на юго-западном фланге Байкальской рифтовой зоны: уточненные данные // Вулканология и сейсмология. 2005. № 3. С. 42–50.

18. Раукаc А.В. Клаccификация обломочных пород и отложений по гранулометрическому составу. Таллин: ИГ АН ЭССР, 1981. 24 c.

19. Роговской Е.О., Бердникова Н.Е., Липнина Е.А., Воробьева Г.А., Бердников И.М., Кузнецов А.М., Лохов Д.Н., Щетников А.А. Особенности палеолитических комплексов Тункинской долины // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда (2–7 октября 2017 г.). Барнаул: АГУ, 2017. С. 871–872.

20. Щетников А.А. Катастрофический паводок Иркута // Природа. 2005. № 2. С. 56–59.

21. Shchetnikov A.A., 2008. The Manifestation of a Global Mechanism of Orogenesis in the Baikal Rift Zone (Using the Tunkinsky Rift as an Example). Geography and Natural Resources 29 (3), 226–229. https://doi.org/10.1016/j.gnr.2008.09.004.

22. Shchetnikov A.A., 2017. Morphotectonic Inversion in the Tunka Rift Basin (Southwestern Baikal Region). Russian Geology and Geophysics 58 (7), 778–786. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.10.014.