Перейти к:

СДВИГОВЫЕ И ТЕКТОНОГРАВИТАЦИОННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ КИММЕРИЙСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ДАХОВСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ВЫСТУПА (ЗАПАДНАЯ ПЕРИКЛИНАЛЬ ПАЛЕОЗОЙСКОГО ЯДРА БОЛЬШОГО КАВКАЗА)

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0847

EDN: vqlqgr

Аннотация

На примере Даховского гранитно-метаморфического блока (неопротерозой – палеозой) рассмотрены механизмы эксгумации комплексов герцинского фундамента Большекавказского эпиплатформенного орогена. Рассматриваемый блок образует горстобразный выступ и расположен в области сочленения сегментов Центрального и Западного Кавказа, где происходит периклинальное погружение палеозойского ядра орогена под толщи киммерийского (нижняя – средняя юра) и альпийского (средняя юра – кайнозой) структурно-формационных комплексов. На основе геолого-структурных, в частности структурно-кинематических, исследований установлено, что Даховский выступ расположен в зоне транспрессионного правого сдвига, представляющего собой одну из ветвей долгоживущей Пшекиш-Тырныаузской шовной зоны. Песчано-сланцевые толщи киммерийского комплекса пород, развитые с севера и с юга от Даховского выступа, осложнены шарьяжно-надвиговыми структурами с дивергентными относительно оси этого выступа перемещениями, которые были связаны с соскальзыванием и сгружением в смежные депрессии юрских толщ, ранее перекрывавших выступ. Собственно, сам Даховский блок является структурным элементом сдвиговой зоны, образует сдвиговый дуплекс и участвует в строении крупных Z-образных присдвиговых аксоноклиналей, осложняющих северную часть и восточную периклиналь выступа, а также обрамляющие его толщи юры. В северной части выступа сохранился фрагмент зоны серпентинит-гнейсового меланжа, сформировавшейся в процессе герцинского тектогенеза. В пределах этой зоны установлены многочисленные признаки кинематических инверсий разрывных структур, связанные с явлениями вращения крупных доменов метаморфических пород.

Обособление Даховского выступа в структуре герцинского фундамента было обусловлено наличием в его строении реологически ослабленной шовной зоны (серпентинит-гнейсового меланжа) герцинского возраста. В процессе киммерийских правосдвиговых перемещений эта зона была реактивирована и испытала планарные изгибы, в результате чего были сформированы асимметричные Z-образные аксоноклинали. Ротационно-сдвиговые деформации в области смыкающих крыльев аксоноклиналей способствовали формированию сдвигового дуплекса растяжения, в области которого произошло воздымание Даховского кристаллического выступа. Эксгумация Даховского кристаллического выступа на киммерийском этапе развития произошла в результате сочетания двух разнородных, но взаимосвязанных процессов: транспрессионных деформаций фундамента и гравитационного соскальзывания нижне- и среднеюрских толщ чехла. Процессы позднеальпийского орогенеза, стартовавшие на рубеже неогена и квартера, протекали одновременно с коллапсом растущего орогена Большого Кавказа. Одной из форм проявления этого коллапса на рассматриваемой территории было развитие тектоногравитационных детачментов и соскальзывание толщ альпийского чехла вниз по северному склону орогена, что способствовало экспозиции пород доальпийского основания, включая Даховский кристаллический выступ, на современную дневную поверхность.

Ключевые слова

Для цитирования:

Колодяжный С.Ю., Кузнецов Н.Б., Махиня Е.И., Шалаева Е.А., Романюк T.В., Данцова К.И., Разумовский А.А., Парфенов Г.Е. СДВИГОВЫЕ И ТЕКТОНОГРАВИТАЦИОННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ КИММЕРИЙСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ДАХОВСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ВЫСТУПА (ЗАПАДНАЯ ПЕРИКЛИНАЛЬ ПАЛЕОЗОЙСКОГО ЯДРА БОЛЬШОГО КАВКАЗА). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0847. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0847. EDN: vqlqgr

For citation:

Kolodyazhny S.Yu., Kuznetsov N.B., Makhinya E.I., Shalaeva E.A., Romanyuk T.V., Dantsova K.I., Razumovsky A.A., Parfenov G.E. THE STRIKE-SLIP AND TECTONIC-GRAVITATIONAL STRUCTURAL ENSEMBLES OF THE CIMMERIAN DEVELOPMENT OF THE DAKHOV CRYSTALLINE BLOCK (WESTERN PERICLINE OF THE PALEOZOIC CORE OF THE GREATER CAUCASUS). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0847. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0847. EDN: vqlqgr

1. ВВЕДЕНИЕ

На текущий момент не существует единой геодинамической модели, объясняющей всю совокупность геологических, тектонофизических и геофизических явлений/процессов, обусловивших становление эпиплатформенных (внутриплитных, внутриконтинентальных) орогенных поясов. Формирование этого типа геоструктур напрямую не связано с межплитными взаимодействиями коллизионного или субдукционного типа. Комплексы-показатели аккреционных и коллизионных геодинамических обстановок обычно участвуют в строении эпиплатформенных орогенов в качестве выступов кристаллического фундамента, экспонированного на поверхность в процессе горообразования (орогенеза) спустя десятки и сотни миллионов лет после завершения процессов межплитной конвергенции. При этом формированию эпиплатформенных орогенов обычно предшествуют эпохи платформенного развития. В результате выступы фундамента, образующие кристаллические ядра горных сооружений, оказываются в обрамлении слабометаморфизованных пород плитного чехла.

Проблемы тектоники и механизмов эксгумации комплексов фундамента горно-складчатых поясов давно привлекают внимание исследователей и служат предметом дискуссий. Широко известные «комплексы метаморфических ядер кордильерского типа», обнаруженные во многих регионах мира, как полагают многие исследователи, сформированы в условиях рассеянного рифтинга за счет развития детачментов по модели простого сдвига [Sklyarov et al., 1997; Coney, 1980; Lister, Davis, 1989; Mazukabzov et al., 2011; Wernicke, 1985]. В рамках субдукционно-коллизионных моделей известны три способа выведения метаморфических комплексов к поверхности: 1) в виде коллизионного клина с участием ретрошарьяжей (гималайский тип): 2) в результате коллапса орогена, формирования структур гравитационного соскальзывания и диапиров (скандинавский тип); 3) при слабом или косом сжатии, когда происходит формирование сдвигов в сочетании с зонами локального растяжения (шотландско-алтайский тип) [Dobretsov et al., 2001]. Известны также модели формирования «холодных» протрузий гранитоидов в связи с развитием внутриплитных зон шовного типа в условиях транспрессии или транстенсии [Leonov et al., 2018].

В случае эпиплатформенных орогенов формирование выступов фундамента происходит после длительных периодов платформенного стиля развития регионов и со значительным разрывом во времени между коллизионными тектонотермальными событиями и горообразованием. Этот факт накладывает определенные ограничения на выбор модели экспозиции кристаллических комплексов на дневную поверхность.

Большой Кавказ (БК) представляет собой типичный эпиплатформенный ороген. Это горное сооружение сформировано в процессе альпийской орогении в южной части эпигерцинской молодой платформы – Скифской плиты [Milanovsky, Khain, 1963; Leonov, 2007; Kuznetsov, Romanyuk, 2025].

Несмотря на длительную историю изучения и в целом высокую степень изученности БК, многие вопросы тектоники и геодинамики этого орогена до конца не решены. Одни исследователи связывают формирование этого горного пояса с поддвиго-надвиговыми (А-субдукция) или различного вида сдвиговыми перемещениями, инициированными конвергенцией Евразийской и Аравийской плит [Adamia et al., 1977, 2011; Leonov, 2007; Dotduev, 1986; Kopp, 1997; Lordkipanidze, 1980; Rastsvetaev, 1989; Rosen, Fedorovsky, 2001; Khain, 2001], другие – с сочетанием коллизионной обстановки с горячим пятном [Bubnov, 2003] или развитием флюидно-магматических систем [Koronovskii, Demina, 1999]. Согласно мнению ряда исследователей, причиной позднеальпийской орогении некоторых областей Причерноморского региона, включая БК, были явления латерального течения в подлитосферной мантии и астеносфере, обусловленные деламинацией литосферы [Kuznetsov, Romanyuk, 2025] либо поступлением плюмового вещества из района Восточно-Африканских рифтов [Trifonov, Sokolov, 2018].

Также нет общего мнения о времени проявления позднеальпийской орогении БК, момент начала которой связывают с разными возрастными уровнями палеогена [Kopp, Shcherba, 1998; Leonov, 1975; Stolyarov, 1991; Kholodov, Nedumov, 1996; Vincent et al., 2007], ранним или поздним миоценом [Kopp, Shcherba, 1985; Shcherba, 1993], а также плиоценом [Avdeev, Niemi, 2011].

В настоящее время появились сведения, позволяющие полагать, что формирование западной части орогена БК началось не ранее конца плиоцена, вероятно в гелазии [Kuznetsov et al., 2023, 2024а, 2024b; Kuznetsov, Romanyuk, 2025], оценки нижнего возрастного рубежа которого составляют 2.6 млн лет. Этот вывод обоснован материалами сейсмопрофилирования западной части Предкавказских прогибов, а также результатами U-Th-Pb изучения зерен детритового циркона из терригенных пород кайнозоя [Kuznetsov et al., 2023, 2024а, 2024b, 2025; Kolodyazhny et al., 2024a, 2024b; Patina et al., 2024; Postnikova et al., 2024; Dantsova et al., 2024].

В качестве орогенных моласс БК, представляющих собой надежные индикаторы проявления процессов орогении, в работах [Kuznetsov et al., 2024b, 2025] предложено рассматривать четвертичные отложения, содержащие изотопно-геохронологические (детритовый циркон) и литологические (обломочный материал) метки источников сноса, расположенных в области БК. Эти образования имеют небольшую мощность (десятки метров), а их возраст (2.6 млн лет – настоящее время) предполагает скоротечный этап формирования современного горного сооружения БК.

Стремительное формирование орогена БК и малые объемы орогенной молассы обозначают проблему – каким образом (эрозия, тектоника) в процессе орогенеза были удалены из разреза осадочные серии, перекрывавшие герцинский комплекс основания? В рамках этой проблемы также актуально решение задач, связанных с этапами и механизмами экспозиции герцинского структурного комплекса БК на дневную поверхность. Для решения этих вопросов нами проведено геолого-структурное изучение гранитно-метаморфических комплексов Даховского выступа и перекрывающих его толщ мезозоя в области сочленения центрального и западного сегментов БК.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

В современной структуре Большекавказский ороген представлен асимметричным антиклинорием, выраженным в характере строения поверхности рельефа и особенностях тектоники. В его крыльях залегают мезозойские и кайнозойские толщи: в северном крыле (мегазона Северного склона) породы в целом залегают полого и слабо деформированы; в южном (мегазона Южного склона) – интенсивно дислоцированы и осложнены складками и надвигами южной вергентности (рис. 1). В ядре антиклинория экспонированы преимущественно палеозойские гранитно-метаморфические комплексы фундамента южной краевой части эпигерцинской Скифской плиты [Leonov, 2007; Milanovsky, 1968; Milanovsky, Khain, 1963; Adamia et al., 2011]. Комплексы герцинского фундамента здесь вовлечены в киммерийские и альпийские деформации и локально надвинуты на мезозойские толщи Южного склона по Главному Кавказскому разлому [Leonov, 2007; Gamkrelidze et al., 2020].

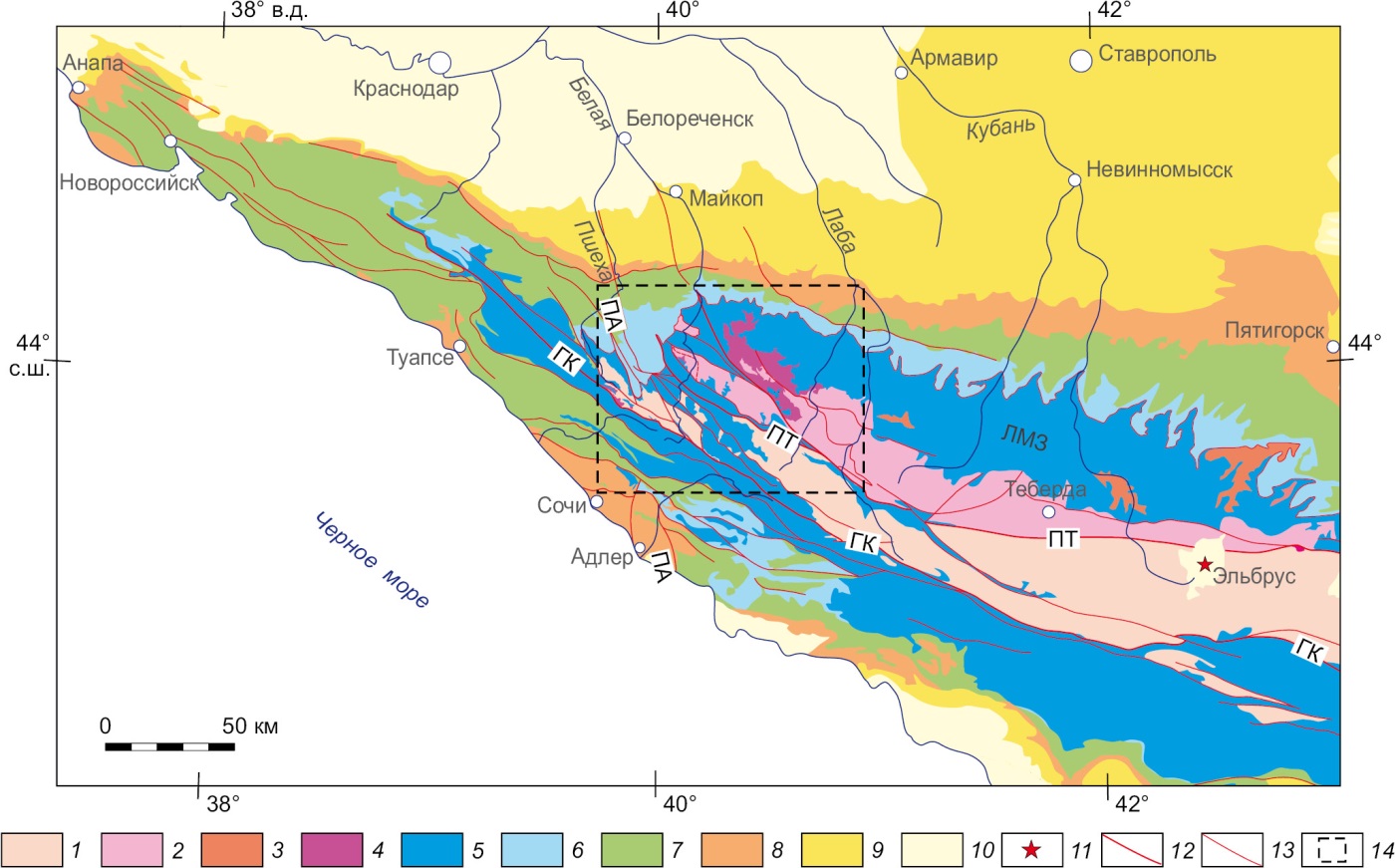

Рис. 1. Схема геологического строения центрального и западного сегментов Большого Кавказа (по [State Geological Map…, 2011; Milanovsky, Khain, 1963; Adamia, 2010], с изменениями).

Зоны главных нарушений: ГК – Главного Кавказского разлома, ПТ – Пшекиш-Тырныаузская, ПА – Пшехско-Адлерская, ЛМЗ – Лабино-Малкинская зона. 1–3 – преимущественно палеозойские комплексы пород: 1 – зоны Главного хребта, 2 – зоны Передового хребта, 3 – Бечасынской зоны; 4–10 – осадочные и вулканогенно-осадочные комплексы: 4 – триаса, 5 – нижней и средней юры, 6 – средней и верхней юры, 7 – мела, 8 – палеогена, 9 – неогена, 10 – неогена и квартера; 11 – вулканы; 12–13 – разломы: 12 – главные, 13 – второстепенные; 14 – участок работ (см. рис. 2).

Fig. 1. Geological-structural scheme of the central and western segments of the Greater Caucasus modified after [State Geological Map…, 2011; Milanovsky, Khain, 1963; Adamia, 2010].

Main fault zones: GC – Greater Caucasus, ПТ – Pshekish-Tyrnyauz, ПА – Pshekha-Adler, ЛМЗ – Laba-Malka. 1–3 – predominant Paleozoic rock complexes: 1 – Main Ridge zone, 2 – Peredovoi Ridge zone, 3 – Bechasyn zone; 4–10 – sedimentary and volcano-sedimentary complexes: 4 – Triassic, 5 – Lower to Middle Jurassic, 6 – Middle to Upper Jurassic, 7 – Cretaceous, 8 – Paleogene, 9 – Neogene, 10 – Neogene and Quaternary; 11 – volcanoes; 12–13 – faults: 12 – main, 13 – secondary; 14 – study area (see Fig. 2).

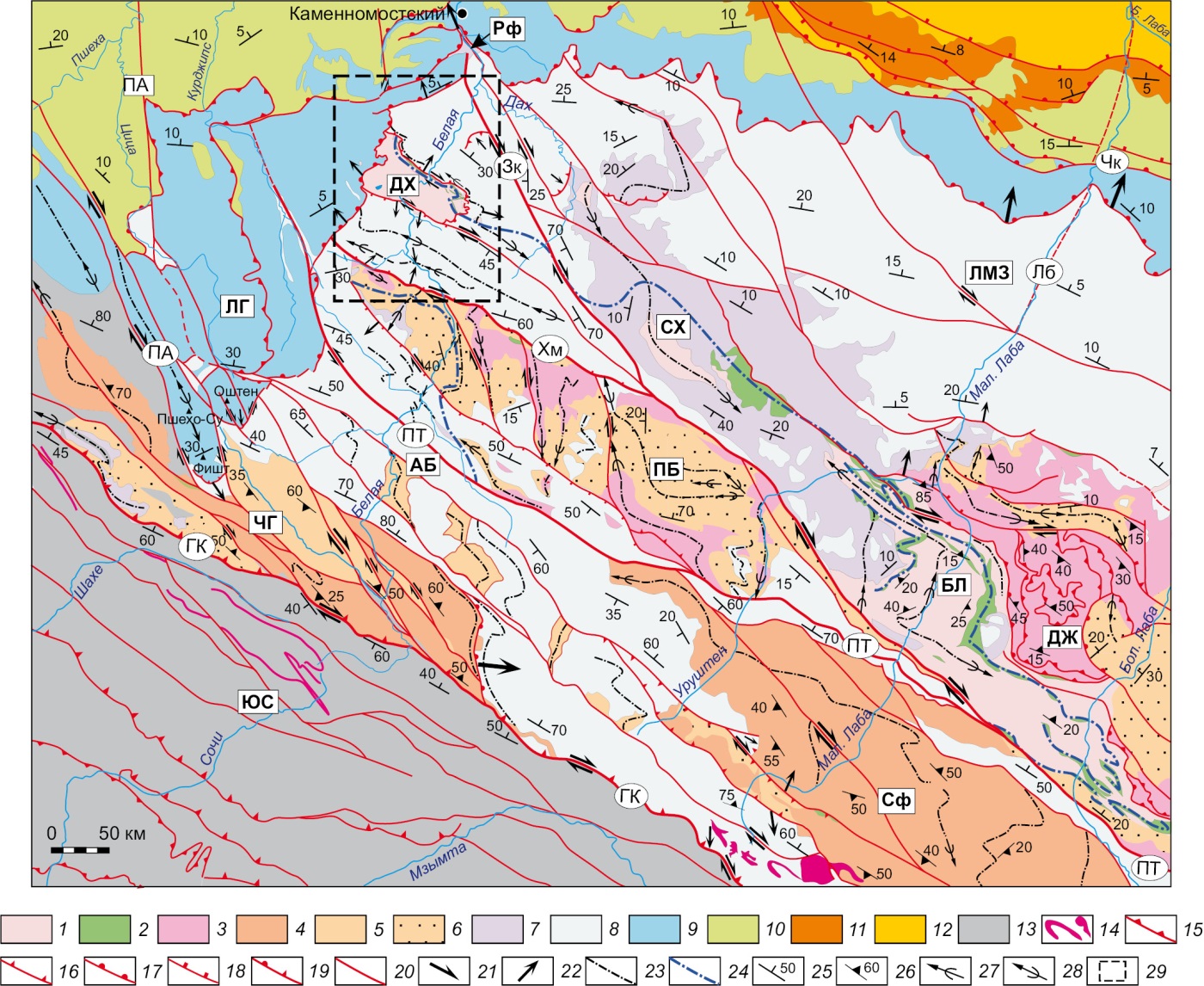

Рис. 2. Геолого-структурная схема области сочленения центрального и западного сегментов Большого Кавказа (по [State Geological Map…, 2011, 2013], с изменениями).

Зоны главных нарушений: ГК – Главного Кавказского разлома, ПТ – Пшекиш-Тырныаузская, Хм – Хамышкинская, Зк – Заканская, ПА – Пшехско-Адлерская, Чк – Черкесская; структурно-формационные мегазоны: ЛМЗ – Лабино-Малкинская, ЮС – Южного склона, ЛГ – плато Лагонаки; выступы герцинского фундамента и комплексов доюрского основания: Рф – Руфабго, ДХ – Даховский, ПБ – Пшекиш-Бамбакский, ЧГ – Чугушский, Сф – Софийский, АБ – Абаго; БЛ и ДЖ – Блыбский выступ и Джентинская синформа зоны Передового хребта соответственно. 1–3 – комплексы пород зоны Передового хребта: 1 – гранитно-метаморфические неопротерозоя и палеозоя, 2 – серпентиниты, 3 – метаморфические среднего палеозоя (Джентинская система аллохтонов); 4–5 – гранитно-метаморфические комплексы пород зоны Главного хребта: 4 – неопротерозоя и палеозоя, 5 – нижнего и среднего палеозоя; 6 – верхнепалеозойские молассовые комплексы; 7–12 – преимущественно осадочные комплексы мегазоны Северного склона: 7 – триаса, 8 – нижней и средней юры, 9 – средней и верхней юры, 10 – мела, 11 – палеоцена и эоцена, 12 – олигоцена и миоцена; 13 – осадочные и вулканогенно-осадочные комплексы мегазоны Южного склона; 14 – среднеюрские гранитоиды; 15–20 – разрывные нарушения: 15 – шарьяжи, 16 – взбросы и надвиги; 17 – пологие сбросы и срывы (детачменты), 18 – сбросы, 19 – поликомпонентной кинематики, 20 – преимущественно сдвиги; 21–22 – направления перемещений: 21 – сдвиговые, 22 – горизонтально-тангенциальные; 23 – осевые плоскости складок; 24 – приосевая часть пояса серпентинитов; 25–26 – элементы залегания: 25 – слоистости, 26 – гнейсовидности, сланцеватости и кливажа; 27–28 – шарниры складок: 27 – антиклиналей, 28 – синклиналей; 29 – участок детальных работ.

Fig. 2. Geological-structural scheme of the junction area between the central and western segments of the Greater Caucasus modified after [State Geological Map…, 2011, 2013].

Main fault zones: ГК – Greater Caucasus, ПТ – Pshekish-Tyrnyauz, Хм – Khamyshki, Зк – Zakan, ПА – Pshekha-Adler zone, Чк – Cherkessk; structural-formational megazones: ЛМЗ – Laba-Malka, ЮС – southern slope, ЛГ – Lagonaki Plateau; uplifts of the Hercynian basement and pre-Jurassic complexes: Рф – Rufabgo, ДХ – Dakhov, ПБ – Pshekish-Bambak, ЧГ – Chugush, Сф – Sofia, АБ – Abago; БЛ and ДЖ – Blyb complex and Jentu synform of the Peredovoi Ridge zone, respectively. 1–3 – rock complexes of the Peredovoi Ridge zone: 1 – granite-metamorphic rocks of the Neoproterozoic and Paleozoic, 2 – serpentinites, 3 – metamorphic rocks of the Middle Paleozoic (Jentu allochthons); 4–5 – granite-metamorphic complexes of the Main Ridge zone: 4 – Neoproterozoic and Paleozoic, 5 – Lower Paleozoic; 6 – Upper Paleozoic molasse units; 7–12 – predominant sedimentary complexes of the Northern Slope megazone: 7 – Triassic, 8 – Lower to Middle Jurassic, 9 – Middle to Upper Jurassic, 10 – Cretaceous, 11 – Paleocene and Eocene, 12 – Oligocene and Miocene; 13 – sedimentary and volcano-sedimentary complexes of the Southern Slope megazone; 14 – Middle Jurassic granitoids; 15–20 – fracture zones: 15 – nappes, 16 – reverse faults and thrusts, 17 – low-angle normal faults and detachments, 18 – normal faults, 19 – polycomponent kinematics, 20 – predominant strike-slip faults; 21–22 – displacement directions: 21 – strike-slip, 22 – horizontal tangential; 23 – axial planes of folds; 24 – near-axial part of the serpentinite belt; 25–26 – dip and strike: 25 – strata, 26 – gneissosity, schistosity and cleavage; 27–28 – fold hinges: 27 – anticline, 28 – syncline; 29 – area of detailed study.

В пределах центрального сегмента БК палеозойское ядро состоит из двух зон: зоны Передового хребта, имеющей грабен-синклинорное строение, и горст-антиклинорной зоны Главного хребта, в северной части которой (Эльбрусская подзона) к поверхности выведены глубинные комплексы пород, метаморфизованных до амфиболитовой фации [Leonov, 2007]. Эти зоны разделяет Пшекиш-Тырныаузская шовная зона.

Главные тектонические элементы, определяющие современную конфигурацию орогена БК, сформированы в киммерийскую (средняя юра) и альпийскую (поздний кайнозой) эпохи тектогенеза [Milanovsky, Khain, 1963; Leonov, 2007; Kolodyazhny et al., 2024a, 2024b]. Для различных частей этой горной области относительный «вклад» и геодинамические характеристики перечисленных тектонических эпох сильно варьируются.

Значительный перерыв во времени между киммерийскими деформациями и альпийским (поздний кайнозой) горообразованием проявлен в приосевой части центрального сегмента БК, где экспонированы кристаллические комплексы палеозойского ядра, а также в области, расположенной севернее, – в Лабино-Малкинской моноклинальной зоне (часть мегазоны Северного склона), сложенной мезозойскими и кайнозойскими толщами. Главные складчато-надвиговые перемещения здесь произошли в конце герцинского тектонического этапа, менее интенсивные и локальные деформации имели место в конце киммерийского этапа (средняя юра) [Leonov, 2007]. В дальнейшем, после длительного этапа относительной стабильности и накопления пород осадочного чехла, в альпийскую эпоху рассматриваемая территория испытала интенсивное орогенное воздымание. При этом признаки значимых складчато-надвиговых перемещений, связанных с горизонтальным сжатием, в толщах альпийского чехла отсутствуют. К югу от рассматриваемой территории в области Южного склона БК интенсивные складчато-надвиговые деформации были проявлены в основном в эоцене и завершились в миоцене [Leonov, 2007; Kopp, 1997; Marinin, Rastsvetaev, 2008; Milanovsky, 1968; Milanovsky, Khain, 1963].

В области сочленения центрального и западного сегментов БК происходит периклинальное погружение комплексов палеозойского ядра в западно-северо-западном направлении под толщи триаса и юры западного окончания Лабино-Малкинской зоны и западного сегмента Кавказа (рис. 2). Палеозойское ядро распадается на серию небольших выступов – Сахрайский, Даховский, Пшекиш-Бамбакский, Чугушский – и ряд более мелких поднятий. Размещение выступов контролируют ветви виргации Пшекиш-Тырныаузской зоны, а также Главный Кавказский разлом (см. рис. 1; рис. 2). Погружение комплексов палеозойского ядра БК и конфигурация малых выступов фундамента, по мнению многих исследователей, обусловлены пересечением транскавказской Пшехско-Адлерской флексурно-разломной зоны, расположенной на западном фланге поперечного Транскавказского поднятия, со структурами кавказского (вдоль оси орогена) простирания [Milanovsky, 1968; Milanovsky, Khain, 1963; Tveritinova et al., 2024].

В строении рассматриваемой территории участвуют четыре структурно-формационных комплекса, каждый из которых имеет свои литологические и тектономагматические особенности: 1) герцинский (неопротерозойские – раннепалеозойские (кадомские) и средне- и позднепалеозойские (герцинские) гранитно-метаморфические комплексы, перекрытые молассой позднего палеозоя); 2) индосинийский (карбонатные и терригенные толщи триаса); 3) киммерийский (глинистые и песчано-глинистые породы нижней – средней юры); 4) альпийский (карбонатнатные и карбонатно-эвапорит-терригенные толщи в стратиграфическом интервале от средней (келловей) юры до кайнозоя) [State Geological Map…, 2013].

Герцинские комплексы зоны Главного хребта образуют Софийский и Чугушский массивы, сложенные метаморфическими породами и гранитоидами (рис. 2). Севернее главного шва Пшекиш-Тырныаузской зоны расположены выступы фундамента зоны Передового хребта [Leonov, 2007; Kamzolkin, 2013; State Geological Map…, 2013]. Во многих местах гранитно-метаморфические образования этой зоны трансгрессивно перекрыты верхнепалеозойской молассой либо карбонатно-терригенными толщами триаса, которые слагают слабо дислоцированный неоавтохтонный чехол.

Метаморфические комплексы зоны Передового хребта образуют систему перекрывающих друг друга покровных пластин, детально изученных в бассейнах рек Малая и Большая Лаба [Leonov, 2007; Kamzolkin, 2013]. В этой области разрез доверхнепалеозойского основания включает (снизу вверх): параавтохтонный комплекс кристаллического основания (кристаллиникум, балканский комплекс), аллохтонный среднепалеозойский вулканогенно-осадочный урупский комплекс, Марухский офиолитовый и Ацгаринский гнейсово-сланцевый покровы [Leonov, 2007]. Такая последовательность аллохтонных пластин в целом закономерно повторяется в различных частях зоны Передового хребта. На рассматриваемой территории эти покровы, известные под общим названием Джентинских, слагают одноименную синформу, которая окаймляет с северо-востока Блыбский выступ пород кристаллиникума. В пределах Пшекиш-Бамбакского выступа в тектонических окнах и ядрах антиформ экспонированы преимущественно верхние структурные уровни Джентинских покровов (Ацгаринский аллохтон) [State Geological Map…, 2013] (рис. 2).

С метаморфическими комплексами кристаллиникума зоны Передового хребта пространственно связаны выходы апогипербазитовых серпентинитов, тела которых в виде прерывистых поясов общего северо-западного простирания прослежены в пределах Блыбского выступа, затем исчезают под толщами триаса и вновь выходят на поверхность в районе Сахрайского выступа. Вероятным продолжением серпентинитового пояса служат тела, приуроченные к тектонической зоне северной части Даховского выступа (рис. 2).

Киммерийские песчано-сланцевые толщи нижней- и средней юры в целом трансгрессивно перекрывают породы герцинского фундамента, но часто имеют с ним тектонические контакты. В северо-восточной части рассматриваемой территории, соответствующей северному склону БК, киммериды образуют обширные пологие (10–20°) моноклинали, реже дислоцированы в слабо выраженные брахиформные складки. В области палеозойских выступов, и прежде всего вдоль разрывов, интенсивность деформаций резко возрастает. При этом породы осложнены небольшими сжатыми складками и кливажем. В отрицательных структурах – в прогибах, расположенных между выступами фундамента, в киммерийском структурном комплексе развиты преимущественно открытые брахиформные и линейные складки. Крылья этих структур часто срезаны разрывами. В краевых частях выступов фундамента зоны Главного хребта, преимущественно вблизи Главного Кавказского разлома, известны складки аркадного1 типа, образованные конформно деформированными кристаллическими породами фундамента и песчано-сланцевыми толщами юры [Leonov, 2007; Somin, 2000].

Толщи альпийского структурно-формационного комплекса образуют полого (5–10°) залегающий чехол, который со структурным несогласием и/или срывом (детачментом) в основании перекрывает породы доальпийского основания различного возраста [Kolodyazhny et al., 2024a, 2024b]. Эти образования слагают северный склон горного сооружения БК и расположенный севернее Предкавказский прогиб. Клинообразный выступ альпийского чехла, сложенный полого залегающими карбонатными толщами средней- и верхней юры Лагонакского плато, обрамляет с запада область периклинального погружения палеозойских выступов. В центральной части плато Лагонаки расположен одноименный бескорневой аллохтон, в северо-западной части которого карбонатные толщи юры тектонически перекрывают породы мела [State Geological Map…, 2011] (рис. 2). Южное и юго-западное окончание Лагонакского плато осложнены сдвигами Пшехско-Адлерской транскавказской зоны, с которыми связано формирование Фишт-Оштенской латеральной экструзии карбонатных пород юры в область Чугушского кристаллического массива [Kolodyazhny et al., 2023].

Главные тектонические нарушения рассматриваемой части БК представлены Пшекиш-Тырныаузской зоной сдвига, а также Главным Кавказским разломом. Первая из них на рассматриваемой территории испытывает виргацию – образует веер, раскрывающийся в северо-западном направлении. В строении веера участвуют нарушения, проявлявшие активность на разных этапах развития. Древний герцинский (возможно, кадомский) шов представлен поясом серпентинитов, фрагменты которого экспонированы среди пород кристаллиникума зоны Передового хребта. Пояс деформирован и испытывает планарные изгибы.

Другие разрывы веерообразной системы были активны и на киммерийском этапе развития, они осложняют толщи юры и часто ограничивают выступы фундамента. Заканская зона правого сдвига прослежена в северо-северо-западном направлении. Вдоль этого сдвига установлены локально развитые оперяющие складчато-надвиговые структуры [Kolodyazhny et al., 2024a, 2024b; State Geological Map…, 2013]. Вдоль центрального Хамышкинского разлома можно предполагать позднегерцинские и киммерийские правосдвиговые смещения суммарной амплитудой порядка 80 км. Основанием для такого заключения служат разобщенные сдвигом две коррелятивные точки: 1) диагонального сочленения Джентинских покровов с Пшекиш-Тырныаузским швом (юго-восток территории) и 2) предполагаемой границы распространения этих покровов на северо-западной периклинали Пшекиш-Бамбакского выступа (рис. 2).

Южный главный шов Пшекиш-Тырныаузской зоны был активен и на альпийском этапе. Этот разрыв с видимым левосторонним смещением проникает в породы нижней части разреза альпийского чехла, изгибается, приобретает северо-северо-западное направление и в толщах верхней юры и мела постепенно затухает (рис. 2).

В строении выступов фундамента отмечены диагональные разрывы, которые нарезают выступы на клавиши, организованные по типу структур домино, и представляют собой разновидность структур обратного вращения в условиях правосдвиговой транспрессии (рис. 2). Также для выступов фундамента характерна диагональная и поперечная их простиранию ориентировка складчатых структур. При этом осевые плоскости складок часто испытывают планарные Z-образные изгибы, т.е. образуют горизонтальные флексуры и складки – в более широком смысле правосдвиговые аксоноклинали2. Аксоноклинали развиты и в толщах киммерийского структурно-формационного комплекса. Эти структуры имеют принципиальное значение для понимания тектоники киммерийского и герцинского структурных комплексов. Их мы рассмотрим на примере Даховского кристаллического выступа, в пределах которого нами были проведены детальные структурно-кинематические исследования.

3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

При полевых исследованиях и интерпретации полученных результатов были использованы методы структурно-кинематического и тектонофизического анализа [Kirmasov, 2011; Kolodyazhny, 2006; Sim, Marinin, 2015; Ramsay, Huber, 1987; Hanmer, Passchier, 1991], а также традиционные приемы геологического картирования. При статистической обработке кинематических данных мы использовали компьютерную программу FaultKin6 [Marrett, Allmendinger, 1990].

В процессе исследований основное внимание было уделено элементам мезоструктуры, представляющим собой кинематические индикаторы, пространственно связанным с зонами разрывных нарушений. Наряду с зеркалами скольжения для рассматриваемой территории характерен широкий спектр динамометаморфических мезоструктур, в частности свойственных приразрывным тектонитам, которые формировались полистадийно в различных РТ-условиях.

Для песчано-сланцевых юрских толщ киммерийского комплекса характерны структуры, связанные с хрупкой и хрупкопластической деформацией. В пределах обширных территорий моноклинального залегания этих пород развиты преимущественно системы трещин различного типа. Вдоль разрывов и в зонах меланжа, в частности вдоль тектонических контактов Даховского выступа, проявлены закономерно ориентированные плоскостные и линейные структуры хрупкопластической деформации. Обычно они представлены несовершенным межзерновым кливажем и связанной с ним линейностью пересечения кливажа и слоистости. При интенсивных деформациях вблизи разрывов проявлен агрегатный кливаж и, реже, динамометаморфическая сланцеватость (S) в аргиллитах.

В условиях преобладания обстановки простого сдвига (в механическом смысле) в глинистых породах развиты плоскости пластичных микросдвигов (С), пересекающих кливаж или сланцеватость под острыми углами. В результате были сформированы такие надежные кинематические индикаторы, как С-S-структуры. Эти структуры широко развиты в зонах рассланцевания, милонитизации и меланжа юрских пород (рис. 3, а, б). Плоскости микросдвигов (С) субпараллельны поверхностям главных сместителей (надвигов, сбросов, сдвигов), а пространственная ориентировка и характер изгиба поверхностей S позволяют достаточно точно установить направление (вектор) перемещений. Ширина отдельных зонок с С-S-строением в глинистых породах юры варьируется от 0.5 до 10 см.

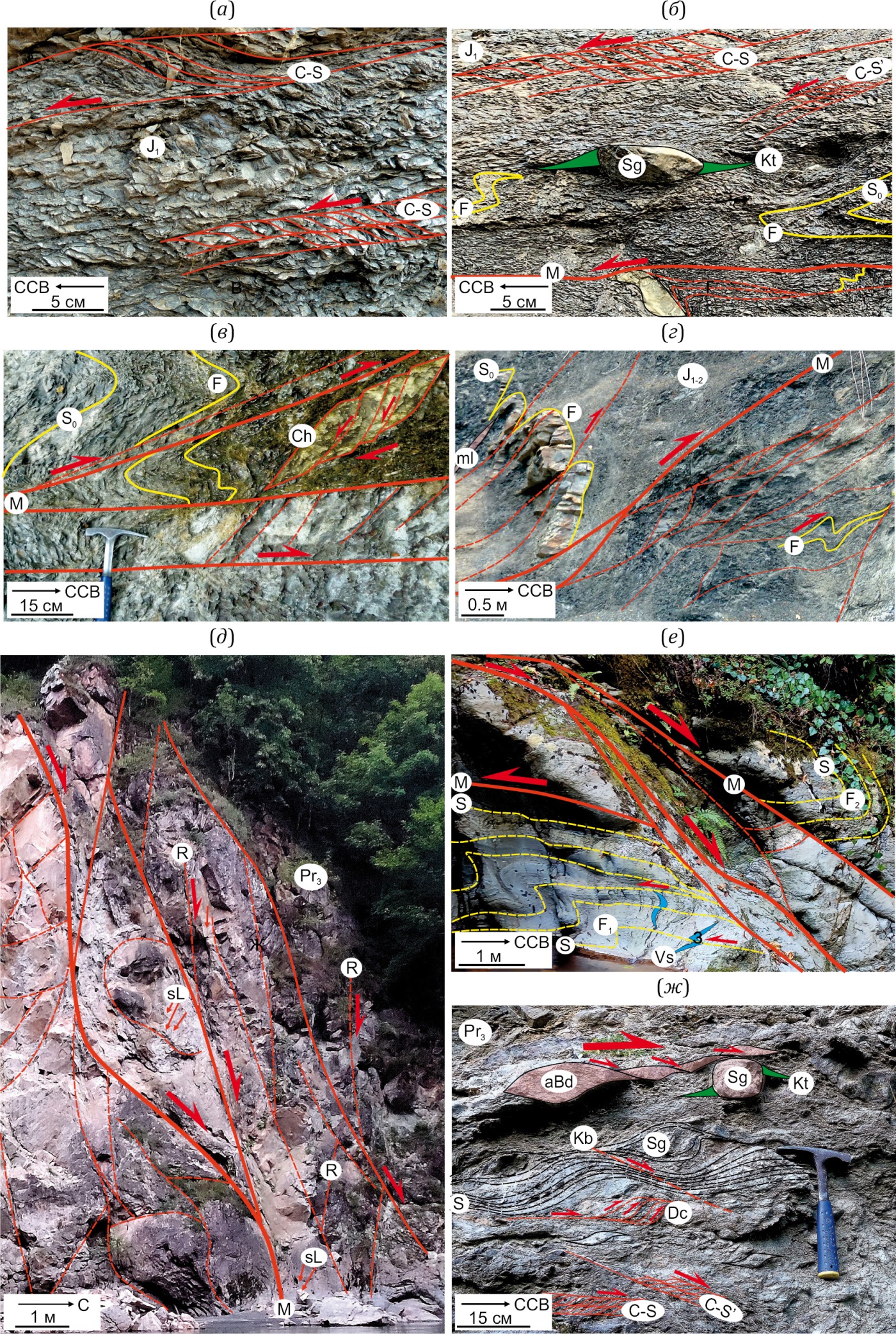

Рис. 3. Фотографии структур – кинематических индикаторов.

(а, б) – сланцеватый матрикс терригенного меланжа в породах нижней юры северного обрамления Даховского выступа (р. Белая); (в, г) – складчато-надвиговые структуры в породах нижней и средней юры северного обрамления Пшекиш-Бамбакского выступа (р. Белая); (д) – правосторонние сбросо-сдвиги в зоне полимиктового серпентинит-гнейсового меланжа в области северного контакта Даховского выступа с юрскими толщами (р. Белая); (е) – пример кинематической инверсии, представленный субконформным наложением на раннюю зону надвига более поздней зоны пологого сброса; противоположные направления смещений вдоль нарушений подчеркивает вергентность асимметричных складок в серпентинитах (р. Сюк); (ж) – разнообразные структуры – кинематические индикаторы в зоне полимиктового серпентинит-гнейсового меланжа, развитой в северной части Даховского выступа (правый борт долины р. Сюк). S0 – слоистость; S – сланцеватость; C-S и C-S’ – структуры; М – магистральные нарушения; R – синтетические сколы Риделя, F – приразрывные складки волочения; Sg – сигмоидальные структуры (нодули); Kt – асимметричные кластические хвосты и тени давления; aBd – асимметричные будины; Kb – кинк-банды растяжения (сдвиговые изгибы); Ch – черепичные структуры; sL – линейность (штрихи) скольжения; ml – муллион-структуры; Vs – серповидные жилы.

Fig. 3. Photographs of structural–kinematic indicators.

(a, б) – laminated matrix of terrigenous melange in the Lower Jurassic rocks along the northern border of the Dakhov uplift (Belaya River); (в, г) – fold-thrust structures in the Lower-Middle Jurassic rocks along the northern border of the Pshekish-Bambak uplift (Belaya River); (д) – dextral oblique-slip faults in the polymictic serpentinite-gneiss melange zone in the northern contact area between the Dakhov uplift and Jurassic strata (Belaya River); (е) – example of kinematic inversion represented by subconformal superposition of a later low-angle normal fault zone on an earlier overthrust zone; opposite displacement directions along the faults emphasize the vergence of asymmetric folds in serpentinites (Syuk River); (ж) – various structural–kinematic indicators in the polymictic serpentinite-gneiss melange zone, clearly defined in the northern part of the Dakhov block (right side of the Syuk River valley). S0 – stratification; S – schistosity/cleavage; C-S and C-S’ – structures; M – main faults; R – Riedel shears; F – near-fault drag folds; Sg – sigmoidal structures (nodules); Kt – asymmetric clastic tails and pressure shadows; aBd – asymmetric boudins; Kb – extensional kink-bands (bends in strike-slip faults); Ch – imbricate structures; sL – linear marks (slickenlines); ml – mullion structures; Vs – crescent-shaped veins.

В прослоях песчаников и других компетентных пород, залегающих среди рассланцованных алевропелитов, С-S-структуры обычно отсутствуют. Эти породы часто образуют асимметричные будины трапециевидной и ромбовидной формы. В зонах меланжа часто можно встретить разноразмерные обособленные блоки и включения песчаников с асимметрично расположенными, по типу сигмообразных структур, кластическими хвостами (рис. 3, б). При этом некоторые ромбоидальные включения компетентных пород за счет развития эшелонированных сколов, образованных в условиях простого сдвига, приобретают внутреннюю черепичную структуру (рис. 3, в). В зонах разрывных нарушений часто можно встретить разрозненные фрагменты замков асимметричных приразломных складок волочения и муллион-структуры, сложенные песчаниками и сидеритами (рис. 3, в).

Все перечисленные структуры являются хорошими кинематическими индикаторами и были использованы в работе при кинематическом анализе нарушений, осложняющих породы киммерийского комплекса.

В гранитоидах и гнейсах герцинского структурного комплекса, образующих Даховский выступ, присутствуют структуры и тектониты двух главных типов, сформированных в условиях пластических (при высоких значениях РТ-параметров) и хрупкопластических деформаций (приповерхностные условия).

Синметаморфические структуры первого типа в основном связаны с герцинским этапом развития. Они представлены кристаллизационной сланцеватостью и гнейсовидностью, минерально-агрегатной линейностью, складками течения, зонами бластомилонитов и метасоматитов, развитыми вдоль вязких разрывных нарушений. Важный структурообразующий элемент в метаморфитах Даховского выступа представляет собой зона полимиктового серпентинит-гнейсового меланжа. Это фрагмент крупной шовной зоны герцинского этапа деформаций [Nenakhov et al., 2019]. В ее строении участвуют линзовидные мелко- и крупноглыбовые структуры, складчатые пакеты тектонических пластин, дайки и жилы различного состава (рис. 3, д–ж). В этих образованиях проявлены разнообразные структуры – кинематические индикаторы: асимметрично устроенные дисгармоничные складки течения, линзовидные будины и кинк-банды растяжения, сигмоидальные структуры с кластическими хвостами и тенями давления, надвиговые дуплексы и серповидные жилы, а также С-S- и С-S’-структуры, выраженные в форме и ориентировке породообразующих минералов (рис. 3, е, ж).

Структуры второго типа имеют наложенный постметаморфический характер, а их форма во многом зависит от реологических свойств пород. В гнейсах и гранитоидах распространены структуры и тектониты хрупкого разрушения. Вдоль магистральных разрывов развиты какериты и брекчии, а также оперяющие сколы Риделя и трещины отрыва (рис. 3, д). Зеркала скольжения вдоль сместителей обычно не несут следов существенных минеральных преобразований. В пластичных серпентинитах направления смещений вдоль таких разрывов подчеркивает ориентировка изгибов сланцеватости и пространственное положение складок волочения (рис. 3, е, правая часть снимка). Пространственная ориентировка плоскостей постметаморфических разрывов нередко совпадает с позицией более ранних нарушений. При таком унаследованном развитии разрывов часто можно наблюдать полную или частичную кинематическую инверсию реактивированных нарушений. Установленные кинематические характеристики поздней ассоциации разрывов позволили выявить их корреляционную связь с нарушениями, развитыми в породах киммерийского структурного комплекса.

По результатам исследований на геологической основе была составлена структурно-кинематическая схема района работ3. На схеме специальными знаками показаны кинематические типы разрывных нарушений и направления перемещений (сдвиговые, горизонтально-тангенциальные) пород, установленные на основании полевых наблюдений (рис. 4). На схему вынесены точки наблюдений, в которых были проведены массовые замеры ориентировок структур – кинематических индикаторов. Результаты этих замеров представлены в виде стереограмм (рис. 5).

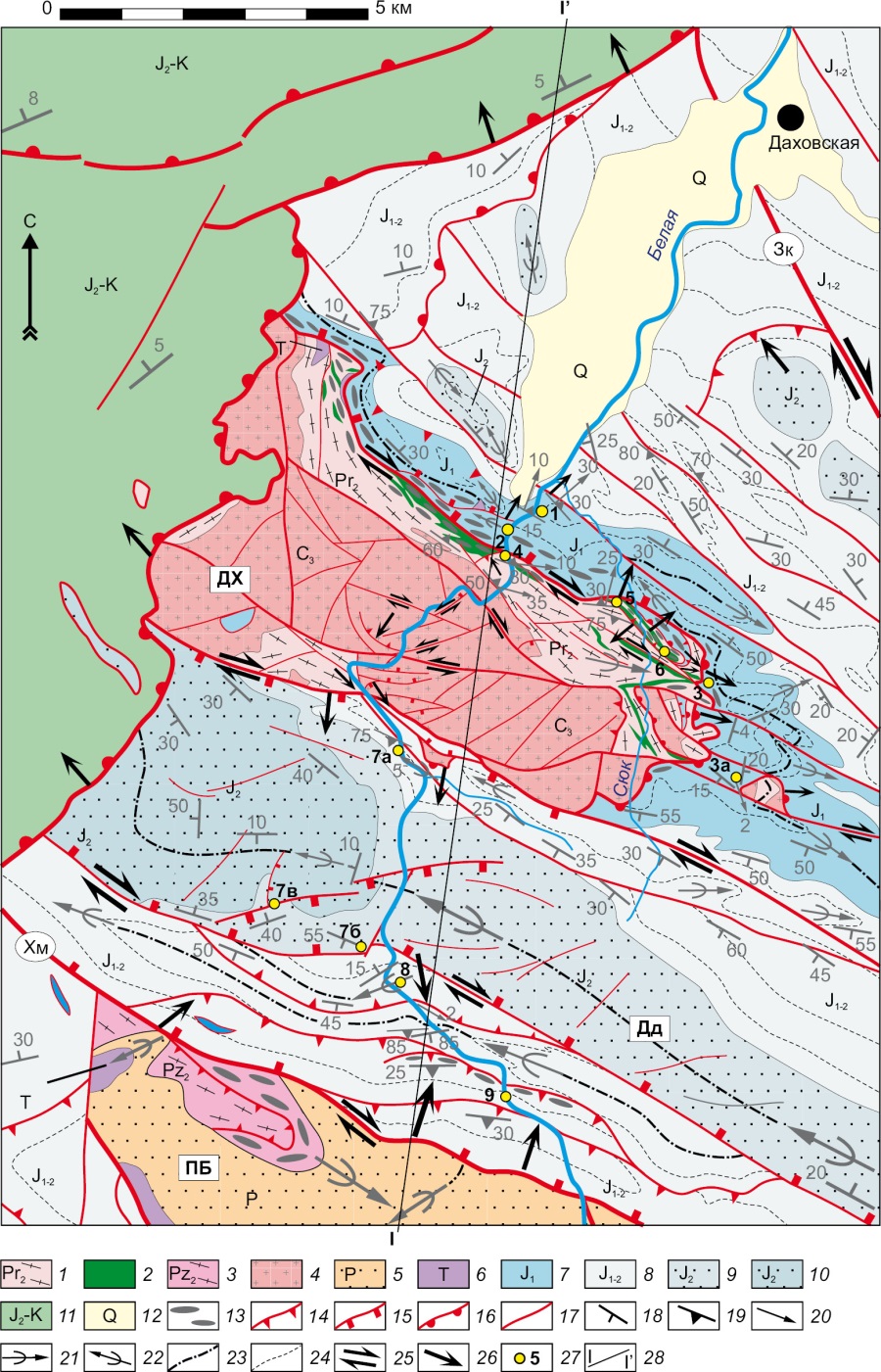

Рис. 4. Структурно-кинематическая схема района Даховского выступа.

Зоны главных нарушений: Хм – Хамышкинская, Зк – Заканская; выступы герцинского фундамента: ДХ – Даховский, ПБ – Пшекиш-Бамбакский; Дд – Дудугушская синклиналь. 1–5 – герцинские комплексы пород: 1 – неопротерозойские амфиболито-гнейсовые (балканский комплекс), 2 – серпентиниты, 3 – палеозойские сланцево-гнейсовые (ацгаринский комплекс), 4 – позднепалеозойские гранитоидные (малкинский комплекс), 5 – пермские молассовые; 6 – индосинийские карбонатно-терригенные комплексы триаса; 7–10 – киммерийские комплексы пород: 7 – песчано-сланцевые нижней юры, 8 – песчано-сланцевые нижней и средней юры, 9 – алевролит-песчаниковые средней юры, 10 – песчаниковые средней юры; 11 – альпийские терригенные и карбонатные комплексы средней юры – мела; 12 – четвертичные породы; 13 – зоны меланжа; 14–17 – разрывные нарушения: 14 – взбросы и надвиги, 15 – сбросы, 16 – пологие сбросы, 17 – преимущественно сдвиги; 18–22 – элементы залегания: 18 – слоистости, 19 – гнейсовидности, сланцеватости и кливажа, 20 – линейности удлинения, 21–22 – шарниров антиклиналей (21) и синклиналей (22); 23 – оси складок; 24 – структурные линии; 25–26 – направления перемещений: 25 – сдвиговые, 26 – горизонтально-тангенциальные; 27 – пункты массовых замеров ориентировок структур; 28 – линия разреза главного сечения блок-диаграммы (рис. 6).

Fig. 4. Structural-kinematic scheme of the Dakhov uplift area.

Main fault zones: Хм – Khamyshki, Зк – Zakan; Hercynian basement uplifts: ДХ – Dakhov, ПБ – Pshekish-Bambak; Дд – Dudugush syncline. 1–5 – Hercynian rock complexes: 1 – Neoproterozoic amphibolite gneisses (Balkan complex), 2 – serpentinites, 3 – Paleozoic gneissic schists (Atsgara complex), 4 – Late Paleozoic granitoids (Malka complex), 5 – Permian molasses; 6 – Indosinian carbonate-terrigenous complexes of the Triassic; 7–10 – Cimmerian rock complexes: 7 – Lower Jurassic sandy shales, 8 – Lower to Middle Jurassic sandy shales, 9 – Middle Jurassic silt sandstones, 10 – Middle Jurassic sandstones; 11 – Alpine terrigenous and Middle Jurassic – Cretaceous carbonates; 12 – Quaternary rocks; 13 – melange zones; 14–17 – fracture zones: 14 – reverse faults and thrusts, 15 – normal faults, 16 – low-angle normal faults, 17 – predominant strike-slip faults; 18–22 – dip and strike: 18 – strata, 19 – gneissosity, schistocity and cleavage, 20 – linear elongation, 21–22 – anticline (21) and syncline (22) hinges; 23 – fold axes; 24 – structural lines; 25–26 – displacement directions: 25 – strike-slip, 26 – horizontal tangential; 27 – points of mass-scale measurements of structural orientations; 28 – main section line of the block diagram (Fig. 6).

4. СТРУКТУРНО-КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАГЕНЕЗЫ ДАХОВСКОГО ВЫСТУПА И ЕГО ОБРАМЛЕНИЯ

Даховский выступ представляет собой горстообразный приподнятый блок герцинского фундамента, вытянутый в общекавказском (ЗСЗ) направлении на расстояние 8.7 км при ширине от 3 до 5 км (см. рис. 4). В бортах выступ ограничен крутопадающими сбросо-сдвигами. На западе с резким структурным несогласием и срывом в основании выступ перекрыт породами альпийского чехла, на востоке образует сложно построенную периклиналь, дополнительно смятую в редкие второстепенные складки, и погружается под тектонически сорванные толщи нижней юры. В области периклинали среди кристаллических образований отмечены тектонические пластины юрских пород. В целом выступ имеет тектонические контакты с породами песчано-сланцевых толщ различных стратиграфических уровней нижней и средней юры, а также с известняками триаса, слагающими тектонизированные линзы, залегающие вдоль северной границы и в области восточной периклинали выступа. В северо-западной краевой части выступа, в области планарного флексурообразного изгиба его северной границы, по результатам исследования пробуренной здесь единственной скважины (№ 88) установлено, вероятно, локальное козырьковое надвигание кристаллических образований выступа на породы триаса [State Geological Map…, 2013].

По периферии Даховского выступа, преимущественно вдоль его северной части и в области восточной периклинали, развиты амфиболовые, биотит-амфиболовые гнейсы и амфиболиты балканского метаморфического комплекса (комплекс кристаллиникума). Изотопные датировки K-Ar методом этих пород соответствуют интервалу времени 430–984 млн лет [State Geological Map…, 2013], что не исключает неопротерозойский возраст метаморфического комплекса. Жильные тела метааплитов, прорывающие гранатовые амфиболиты, имеют U-Pb (по циркону) возраст 353±3 млн лет [Somin et al., 2007]. Метапороды кристаллиникума осложнены многочисленными крутыми и полого залегающими разрывами, смяты в сжатые и изоклинальные складки, прорваны многочисленными дайками гранитоидов, насыщены жилами кварца и телами метасоматитов березитового, грейзенового и барит-карбонатного состава.

Вдоль северной границы Даховского выступа в метаморфитах балканского комплекса широко развиты тела апогипербазитовых серпентинитов, участвующие в строении зоны полимиктового серпентинит-гнейсового (серпентинитового) меланжа [Nenakhov et al., 2019]. В экзоконтактовой зоне выступа происходит смена полимиктового меланжа терригенным меланжем, состоящим из разноразмерных тектонических блоков, сложенных породами юры и триаса. Обнаруживающие планарную конформность зоны серпетинитового и терригенного меланжа в северо-западной части и на восточной периклинали Даховского выступа образуют крупные Z-образные аксоноклинали (см. рис. 4).

Центральную часть Даховского выступа слагают позднепалеозойские гранитоиды малкинского плутонического комплекса, имеющие интрузивные взаимоотношения с метапородами кристаллиникума. Возраст биотит-роговообманковых гранодиоритов первой фазы внедрения этого комплекса (K-Ar, 301±10 млн лет, по [Somin et al., 2007]), согласно нашим определениям (U-Pb, циркон), составляет около 310 млн лет. Породы второй фазы внедрения представлены дайками и мелкими штоками мусковитовых и двуслюдяных гранитов, K-Ar возраст которых варьируется в широких пределах (284–192 млн лет) [State Geological Map…, 2013].

Северное обрамление Даховского выступа. В строении зоны терригенного меланжа, развитого вдоль северного ограничения и восточной периклинали Даховского выступа, участвуют преимущественно сильно деформированные песчано-сланцевые породы нижней юры с линзовидными включениями известняков триаса. Зона имеет линзовидно-петельчатое строение, содержит разорванные фрагменты замков мелких (0.1–5.0 м) асимметричных складок, слоистые текстуры затушеваны интенсивным разлинзованием и сланцеватостью. Песчаники образуют разобщенные линзы и цепочки мелких будин, заключенные в сланцеватый матрикс тектонизированных аргиллитов и глинистых сланцев (см. рис. 3, а, б).

Вдоль русла р. Белой ширина зоны меланжа достигает 900 м. При этом плоскостные и линейные структуры зоны (сланцеватость, поверхности и штрихи скольжения) имеют преимущественно пологое (5–15°) падение к северу (стадия деформаций D3). Вдоль границы с Даховским выступом зона терригенного меланжа срезана крутопадающей зоной сбросо-сдвигов с компонентой правостороннего смещения (см. рис. 3, д). Малоамплитудные (1–5 м) сбросы и сбросо-сдвиги (D4), конформные северной границе Даховского выступа, периодически пересекают зону меланжа, обуславливая ее ступенчатую конфигурацию в разрезе. В пределах отдельных пластин и линз зоны меланжа отмечены малопротяженные (1–2 м) фрагменты сбросо-сдвиговых нарушений, которые срезаны пологими поверхностями скольжения. Из всего этого следует, что пологие нарушения зоны меланжа (условно D3) и сбросо-сдвиги (условно D4) обнаруживают взаимосекущие соотношения и могли формироваться субсинхронно либо с чередованием во времени на протяжении киммерийского этапа деформаций (D3-D4).

Наиболее поздние малоамплитудные (1–3 м) сбросы смещают залегающие на породах зоны меланжа четвертичные песчано-галечные отложения террасы р. Белой. Подошва этой террасы вблизи контакта с Даховским выступом расположена на 20–25 м выше поймы р. Белой и за счет небольшого наклона и сбросовых смещений в 500 м севернее контакта ступенчато погружается до уровня поймы реки.

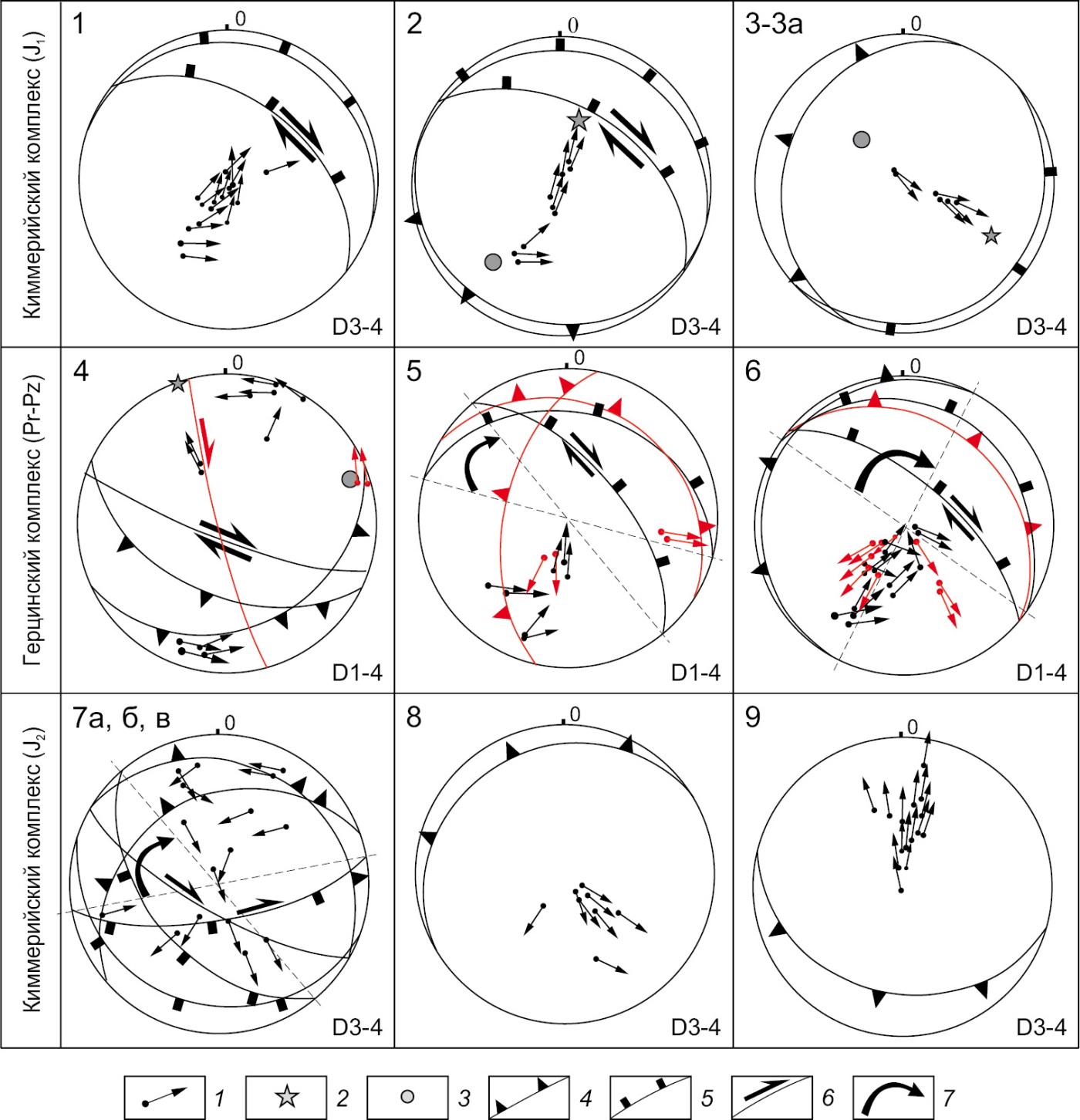

В строении зоны меланжа отмечены многочисленные структуры – кинематические индикаторы: C-S-структуры, сигмоидальные включения, штрихи и зеркала скольжения, асимметричные складки, а также структуры вращения (см. рис. 3, а, б). Замеры ориентировки этих структур, выполненные вдоль русла р. Белой, показывают, что породы зоны меланжа испытывали скольжение вдоль пологих поверхностей в северном и северо-северо-восточном направлении (см. рис. 5, стереограммы 1, 2). Скольжение происходило преимущественно вдоль пологих поверхностей, наклоненных к северу (пологие сбросы), реже – вдоль пологих надвигов северной вергентности (D3). На стереограммах также показаны векторы перемещений вдоль правосторонних сбросо-сдвигов (D4). Учитывая взаимосекущие соотношения структур стадий деформаций D3 и D4, их можно рассматривать в рамках одного поликомпонентного деформационного этапа (D3-4).

Рис. 5. Равноплощадные стереографические проекции (нижняя полусфера) полюсов нарушений с векторами перемещений висячего крыла для структур различных структурных комплексов.

Красным цветом выделены структурные элементы герцинского (D1-2), черным – киммерийского (D3-4) этапа деформаций. 1 – полюсы плоскостей разрывов и векторы перемещения висячего крыла; 2–3 – главные оси палеонапряжений: 2 – сжатия, 3 – растяжения; 4–6 – усредненные позиции плоскостей нарушений: 4 – взбросов и надвигов, 5 – сбросов, 6 – сдвигов; 7 – предполагаемые направления вращения структур.

Fig. 5. Equal-area stereographic projections (lower hemisphere) of the poles of faults with displacement vectors of the hanging wall for the structures of various structural complexes.

Red and black colors indicate structural elements of the Hercynian (D1-2) and the Cimmerian (D3-4) deformation stages, respectively. 1 – poles of fault planes and vectors of hanging wall displacements; 2–3 – main paleostress axes: 2 – compression, 3 – extension; 4–6 – average positions of fault planes: 4 – reverse faults and thrusts, 5 – normal faults, 6 – strike-slip faults; 7 – inferred directions of structural rotation.

В области восточной периклинали Даховского вытупа в меланжированных породах нижней юры также проявлены надвиги и сбросы с пологими поверхностями сместителей, вдоль которых происходили смещения в восточно-юго-восточном направлении (см. рис. 5, стереограмма 3-3а). Эти пологие нарушения, вероятно, являются оперяющими структурами правосторонних сбросо-сдвигов (D4) северного борта Даховского выступа (см. рис. 5, стереограммы 1, 2) и также являются составным элементом поликомпонентного этапа деформаций D3-D4.

Северная часть Даховского выступа. В зоне полимиктового серпентинит-гнейсового меланжа, развитой вдоль северной границы Даховского выступа, породы амфиболит-гнейсовой ассоциации балканского комплекса вмещают многочисленные линейно вытянутые вдоль разрывов протрузии серпентинитов. Во многих местах породы образуют мелко- и крупноглыбовый полимиктовый меланж, в котором линзовидные включения кристаллических пород находятся в сланцевато-флюидальном матриксе серпентинитов (см. рис. 3, д, ж). Ширина пояса полимиктового меланжа достигает нескольких сотен метров.

Плоскостные и линейные структурные элементы (разрывы, гнейсовидность, сланцеватость, шарниры складок, разные виды линейности) в пределах пояса ориентированы разнообразно. Отмечены участки крутых и вертикальных залеганий структурных поверхностей, а также участки, в пределах которых структурные поверхности залегают полого. Нередки случаи сложной суперпозиции структур различной ориентировки и различных этапов деформаций, а также ситуации, связанные с поликомпонентными, вплоть до кинематических инверсий, перемещениями вдоль субпараллельных поверхностей нарушений (см. рис. 3, е).

При обработке результатов структурно-кинематических наблюдений, не имея задачи оценить динамические обстановки этапов герцинского тектогенеза, мы предприняли попытку разделить киммерийские и более ранние структурные парагенезы, показанные на сводных стереограммах черным (киммерийский этап D3-4) и красным (докиммерийский этап D1-2) цветом (см. рис. 5, стереограммы 4–6). При этом нами использован корреляционный принцип кинематической согласованности структур, развитых в породах герцинского фундамента и киммерийского комплекса. В итоге предложена следующая интерпретация структурно-геологических данных.

Вдоль северной границы Даховского выступа в меланжированных породах фундамента широко распространены правые сдвиги и сбросо-сдвиги, конформные контакту выступа (см. рис. 5, стереограмма 4). Также присутствуют взбросы и надвиги приблизительно северной вергентности. Правосдвиговые компоненты смещений и преимущественный тренд направленных к северу перемещений были установлены в зоне терригенного меланжа юрских (киммерийских) пород (см. рис. 5, стереограммы 1, 2). Из этой кинематической согласованности следует, что по крайней мере часть структур фундамента парагенетична киммерийским структурам D3-4.

В области восточной периклинали Даховского выступа в породах фундамента установлены многочисленные признаки кинематических инверсий разрывных нарушений (см. рис. 3, е). Например, можно отметить, что пологие зоны ранних (герцинских) надвигов с усредненной южной вергентностью трансформированы в зоны развития пологих киммерийских сбросов со скольжением пород в северных румбах (см. рис. 5, стереограммы 5, 6). При этом на стереограммах видны изменения ориентировок плоскостных структур и векторов перемещений на угловую величину от 30 до 80°. Величина этого угла заметно возрастает (до 80°) по мере приближения к восточной периклинали Даховского выступа. Здесь в породах фундамента установлены восточно-юго-восточные субгоризонтальные перемещения, кинематически согласованные с перемещениями в юрских породах, залегающих в области периклинали Даховского выступа (см. рис. 5, стереограммы 6 и 3-3а). Наиболее вероятной причиной изменений кинематики и ориентировок поверхностей нарушений являются процессы их вращения по часовой стрелке в условиях правосдвиговых деформаций и, прежде всего, за счет планарного изгиба структурных элементов в области правосдвиговой Z-образной аксоноклинали.

Южное обрамление Даховского выступа. Вдоль южного контакта Даховского выступа развиты более молодые (по отношению к северному обрамлению выступа) породы песчано-сланцевых толщ нижней и средней юры (тоар – аален), а также среднеюрские песчаники (батский ярус), слагающие ядро протяженной Дудугушской синклинали (см. рис. 4). В бортах р. Белой в направлении с севера на юг установлены следующие структурные особенности разреза юрских толщ.

В рассматриваемом сечении юго-западную границу Даховского выступа контролирует правосторонний сдвиго-сброс, вдоль которого в породах тоара – аалена развит крутопадающий (85–75°) кливаж. При удалении от контакта кливаж исчезает, слои падают к юго-юго-западу под углами 25–35° и осложнены мелкими асимметричными складками и субслойными сдвиго-сбросовыми смещениями.

Расположенная южнее Дудугушская синклиналь в сечении долины р. Белой представляет собой открытую складку, ядро которой сложено преимущественно массивными песчаниками батского яруса. В крыльях синклинали развиты флексуры, связанные с развитием системы ступенчатых и листрических сбросов. Юго-западное крыло синклинали срезано крутопадающим правосторонним сбросо-сдвигом.

Проведенное здесь изучение кинематических индикаторов показало сложный характер перемещений в области Дудугушской синклинали. Здесь широко развиты сбросы и сдвиго-сбросы, наклоненные к югу и юго-западу; присутствуют правые сдвиги кавказского (ЗСЗ) направления, а также надвиги с юго-восточной, южной и, редко, юго-западной вергентностью (см. рис. 5, стереограмма 7а, б, в). Существенный разброс ориентировок векторов перемещений, обнаруживающих в целом тренд перемещений в южном направлении, возможно, связан с процессами вращения структур в условиях правосдвиговых деформаций.

Южнее Дудугушской синклинали на протяжении 1 км вдоль русла р. Белой песчано-сланцевые породы тоара – аалена осложнены пологими асимметричными складками, сопряженными с небольшими надвигами, имеющими южную и юго-восточную вергентность (см. рис. 5, стереограмма 8). Зеркало асимметричных складок имеет субгоризонтальную позицию, что предполагает существование пологой зоны срыва в их основании. Осевые плоскости складок осложнены планарными изгибами – небольшими (десятки метров) горизонтальными флексурами. Пояс пологих складок с юга ограничивает зона надвига пород в южном направлении (см. рис. 4, южнее пикета 8).

Южнее расположена зона содвиговой кинематики. Она имеет ширину до 1 км и образована круто, часто субвертикально, залегающими слоями юрских пород, осложненными кливажем. Тонкие прослои песчаников здесь образуют будинаж-структуры с субвертикальным максимальным удлинением разобщенных сегментов. Отмечены будины трапециевидной и линзовидной формы.

К югу от зоны содвига развита хорошо выраженная зона надвигов с северной вергентностью (см. рис. 5, стереограмма 9). В строении зоны участвуют разлинзованные и частично меланжированные юрские породы (см. рис. 3, в, г). Зона надвигов имеет ширину до 100 м. Далее к югу породы юры залегают полого (10–30°) и часто локально осложнены сланцеватостью и субслойными надвигами в северном направлении. Пояс надвигов, имеющих северную вергентность, обрамляет с севера Пшекиш-Бамбакский выступ фундамента, расположенный южнее Даховского выступа (см. рис. 4).

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

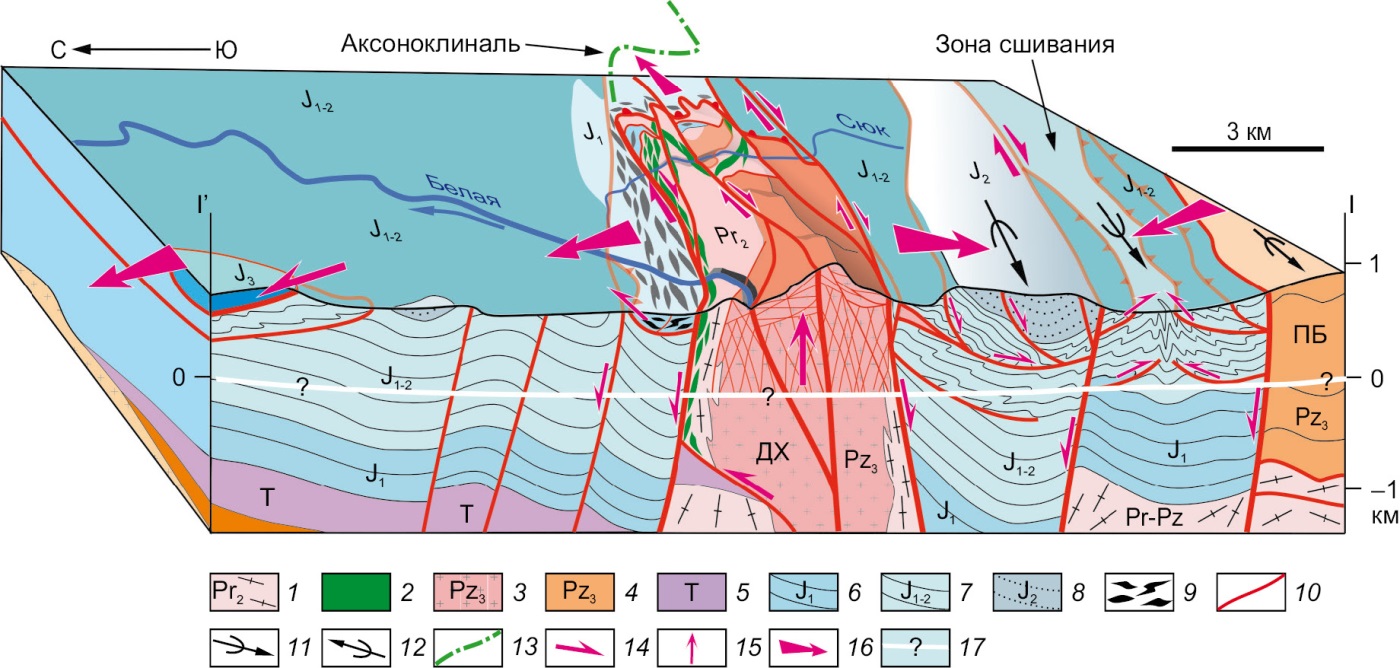

В обобщенном виде результаты проведенных нами структурно-кинематических исследований представлены в виде блок-диаграммы (рис. 6). Юрские породы, развитые с севера и с юга от Даховского выступа, осложнены шарьяжно-надвиговыми структурами с дивергентными относительно оси этого выступа перемещениями. В обрамлении южного борта Даховского выступа эти структуры имеют южную вергентность. Со стороны расположенного южнее Пшекиш-Бамбакского выступа в юрских породах обособлена система встречных северовергентных надвигов, которые, смыкаясь с надвигами со стороны Даховского выступа, образуют зону сшивания и нагнетания геомасс с содвиговой кинематикой.

Рис. 6. Модель строения Даховского выступа и его обрамления.

Выступы герцинского фундамента: ДХ – Даховский, ПБ – Пшекиш-Бамбакский. 1–4 – герцинские комплексы пород: 1 – неопротерозойские амфиболито-гнейсовые, 2 – серпентиниты, 3 – позднепалеозойские гранитоидные, 4 – пермские молассовые; 5 – индосинийские карбонатно-терригенные комплексы триаса; 6–8 – киммерийские комплексы пород: 6 – песчано-сланцевые нижней юры, 7 – песчано-сланцевые нижней и средней юры, 8 – песчаниковые средней юры; 9 – зоны меланжа; 10 – разрывные нарушения; 11–12 – шарниры: 11 – антиклиналей, 12 – синклиналей; 13 – аксоноклиналь; 14–16 – направления перемещений: 14 – вдоль разрывов, 15 – восходящих, 16 – в плане; 17 – линия, ниже которой построения гипотетичны.

Fig. 6. Modeled structure of the Dakhov uplift and its surroundings.

Hercynian basement uplifts: ДХ – Dakhov, ПБ – Pshekish-Bambak. 1–4 – Hercynian rock complexes: 1 – Neoproterozoic amphibolite gneisses, 2 – serpentinites, 3 – Late Paleozoic granitoids, 4 – Permian molasse deposits; 5 – Indosinian carbonate-terrigenous complexes of the Triassic; 6–8 – Cimmerian rock complexes: 6 – Lower Jurassic sandstone shales, 7 – Lower to Middle Jurassic sandstone shales, 8 – Middle Jurassic sandstones; 9 – melange zones; 10 – fracture zones; 11–12 – hinges: 11 – anticline, 12 – syncline; 13 – axsonocline; 14–16 – directions of movements: 14 – along the faults, 15 – upward, 16 – in plan; 17 – the line below which structures are hypothetical.

В целом можно отметить, что в процессе воздымания Даховского выступа имели место процессы соскальзывания и сгружения в смежные депрессии юрских толщ, ранее перекрывавших этот выступ. Соскальзывание юрских толщ происходило и вдоль простирания выступа в области его восточной периклинали (рис. 6). Аналогичные процессы имели место и в обрамлении Пшекиш-Бамбакского выступа. Это привело к скучиванию геомасс в синклинальной области, разделяющей выступы. Покровно-надвиговые структуры соскальзывания, развитые в обрамлении выступов фундамента, наиболее вероятно, представляют собой проявления тектоники чехла (тонкокожей тектоники) в условиях гравитационной неустойчивости, возникающей в результате дифференцированных и разнонаправленных (вертикальных, сдвиговых) перемещений комплексов кристаллического основания.

Важно отметить, что Даховский выступ расположен в зоне правого сдвига, образует сдвиговый дуплекс и участвует в строении Z-образных присдвиговых аксоноклиналей, осложняющих северную часть и восточную периклиналь выступа, а также обрамляющие его толщи юрского возраста (рис. 6; см. рис. 4). Соответственно, причиной формирования этого выступа, вероятно, были сдвиговые перемещения, сконцентрированные в компетентных породах кристаллического фундамента.

Выполненное ранее тектонофизическое изучение малых дизъюнктивов Даховского выступа [Tveritinova et al., 2024] показало, что они были сформированы в условиях меридионального (до северо-западного) сжатия и широтного либо субвертикального растяжения. Установлено преобладание режимов деформаций горизонтального сдвига и горизонтального сжатия (транспрессии). Также в результате этих исследований был замечен широкий разброс ориентировок трещин различного кинематического типа в результате катакластического (квазипластического) течения пород и вращения в условиях сдвига.

Наши исследования показали, что помимо условий правосдвиговой транспрессии (см. рис. 5, стереограмма 4) при формировании Даховского выступа проявлены также обстановки локальной транстенсии, представленные широким распространением сбросов и сбросо-сдвигов северо-западного простирания. Эти структуры растяжения часто развиты вдоль более ранних (герцинских) нарушений взбросового и надвигового типа, что приводит к их кинематической инверсии (см. рис. 5, стереограммы 5, 6). Феномен кинематических инверсий был впервые установлен Ю.А. Морозовым [Morozov, 2002] на примере надвиговых структур различных геопровинций. В нашем случае есть основания рассматривать явления такого рода в связи с процессами вращения структур по часовой стрелке в зоне правого сдвига, в результате чего плоскости ранних нарушений приобретали иную ориентировку по отношению к стационарному полю напряжений обстановки правосдвиговой транспрессии.

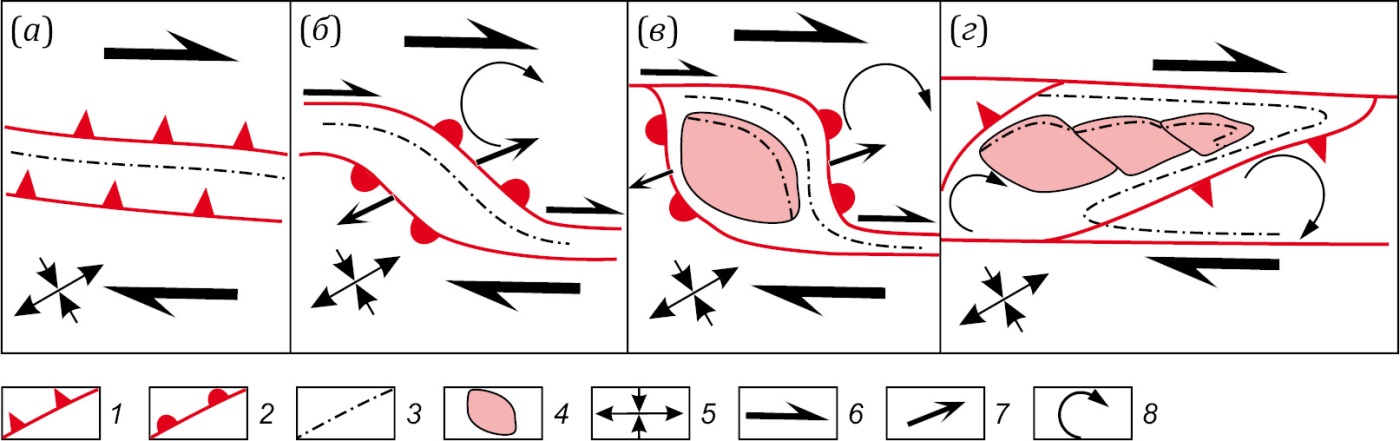

Модель формирования Даховского выступа. Основываясь на наших структурно-геологических и тектонофизических данных и принимая в расчет материалы предшественников [State Geological Map…, 2013; Tveritinova et al., 2024; и др.], мы можем предложить качественную графическую модель формирования Даховского выступа в связи со стадиями формирования асимметричной Z-образной аксоноклинали в зоне транспрессионного правого сдвига (рис. 7).

Первоначальная шовная зона с серпентинитовым меланжем и складчато-надвиговым строением, сформированная в породах фундамента в процессе герцинского тектогенеза, на киммерийском этапе деформаций попала в динамическую обстановку правосдвиговой транспрессии (рис. 7, а). В результате вращения по часовой стрелке, связанного со сдвигом, плоскости древних структур испытали планарный изгиб с формированием горизонтальной флексуры (рис. 7, б). В смыкающем крыле этой флексуры ранние складчато-надвиговые структуры сжатия в результате вращения были переориентированы и заняли позицию, благоприятную для развития структур растяжения. Ранние надвиги испытали кинематическую инверсию и трансформацию в пологие сбросы.

Рис. 7. Стадии развития ротационно-сдвиговой аксоноклинальной структуры в зоне транспрессионного сдвига (вид в плане). (а) – первоначальная складчато-надвиговая структура; (б) – горизонтальная флексура; (в) – сдвиговый дуплекс растяжения с выступом кристаллического фундамента в центре; (г) – Z-образная аксоноклиналь. 1 – надвиги; 2 – пологие сбросы; 3 – оси складок; 4 – выступ кристаллического фундамента; 5 – главные оси палеонапряжений; 6–8 – направления перемещений: 6 – сдвиговые, 7 – горизонтально-тангенциальные, 8 – ротационные.

Fig. 7. Development stages of the rotational-shear axsonocline structure in the transpressional shear zone (in plan view). (a) – initial fold-thrust structure; (б) – horizontal flexure; (в) – extensional shear duplex with a crystalline basement protrusion in the center; (г) – Z-shaped axsonocline. 1 – thrusts; 2 – low-angle normal faults; 3 – fold axes; 4 – crystalline basement protrusion; 5 – main paleostress axes; 6–8 – displacement directions: 6 – strike-slip, 7 – horizontal tangential, 8 – rotational.

Затем, по мере развития киммерийских деформаций, в области флексурного изгиба, препятствующего скольжению вдоль сдвига, в результате концентрации растягивающих напряжений сформировался сдвиговый дуплекс растяжения (рис. 7, в). В центре дуплекса высокодезинтегрированные кристаллические породы в результате мелко- и крупноблокового квазипластического течения испытали восходящие перемещения к дневной поверхности. Перекрывавшие растущее поднятие фундамента толщи юрского чехла испытали гравитационное соскальзывание и были перемещены в смежные структурные депрессии, где сформировались компенсационные складчато-надвиговые структуры. Также по системе пологих сбросов, сопряженных со сдвиговыми нарушениями, происходило продольное соскальзывание пород чехла с переклинальных участков выступа фундамента (рис. 7, в).

Последующие сдвиговые перемещения привели к дальнейшему вращению смыкающих крыльев планарного флексурного изгиба, который в итоге был трансформирован в асимметричную Z-образную аксоноклиналь, обособленную в восточной части Даховского выступа (рис. 7, г). Кристаллический выступ при этом испытал продольное удлинение за счет внутренних деформаций и перемещений вдоль диагональных разрывов по типу транспрессионных структур домино.

Есть основания полагать, что рассмотренная выше модель формирования Даховского выступа может быть справедлива и для многих других выступов фундамента БК, в строении которых проявлены аксоноклинали и домино-структуры (Блыбский, Пшекиш-Бамбакский, Чугушский) (см. рис. 2).

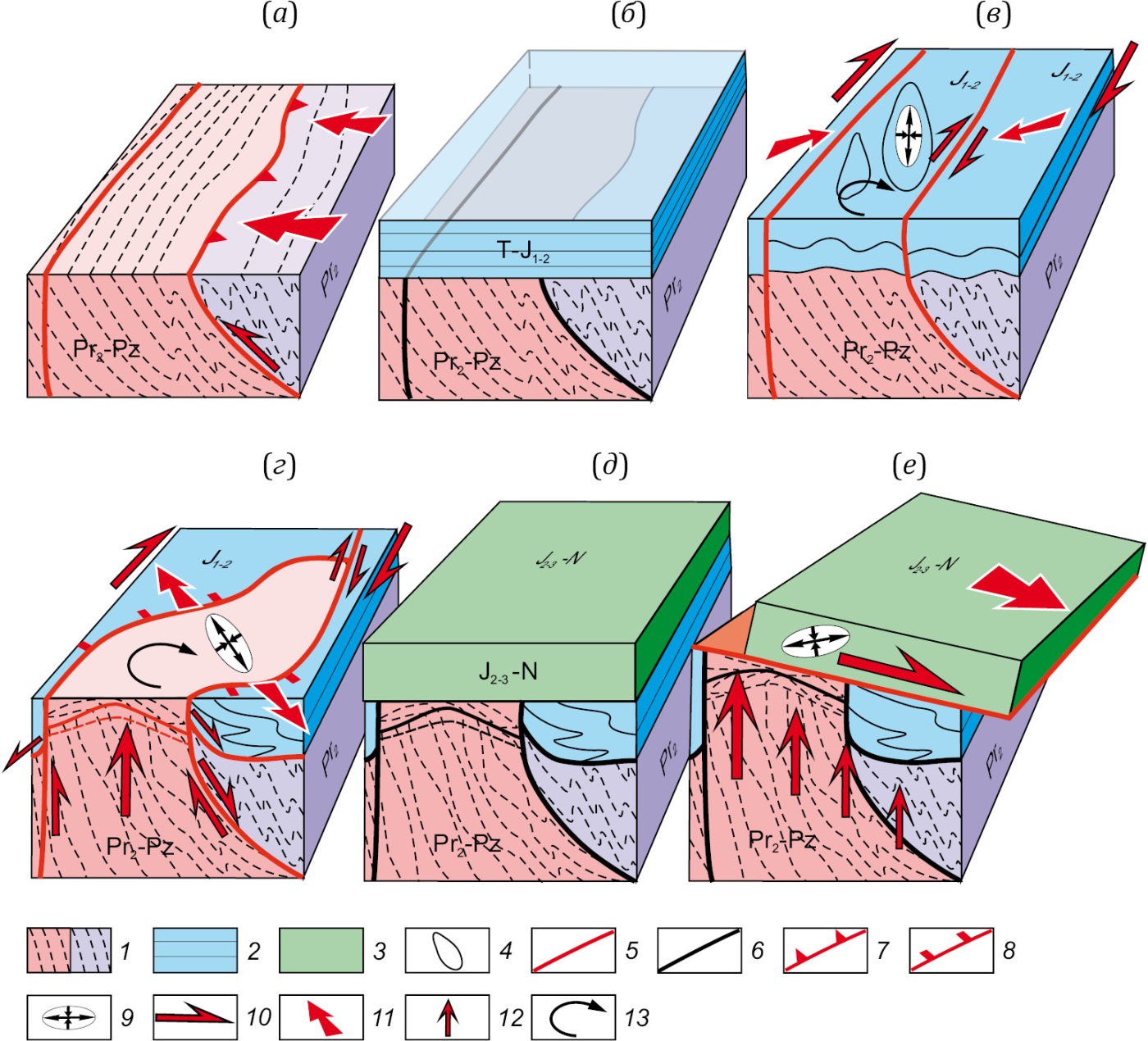

Эволюционная модель формирования Даховского выступа и обрамляющих его структур северного склона БК представлена в виде серии блок-диаграмм (рис. 8). В условиях коллизионной обстановки герцинского этапа были сформированы складчато-надвиговые структуры преимущественно южной вергентности (рис. 8, а). В триасе и ранней – средней юре происходило накопление осадочных последовательностей северного борта Большекавказского бассейна (рис. 8, б). В конце этого этапа (батский век) произошел киммерийский тектогенез. Он был выражен в правосдвиговой транспрессии, обусловившей формирование крупных Z-образных аксоноклиналей и локальных транстенсионных структур – сдвиговых дуплексов растяжения, в пределах которых происходила тектоническая эксгумация комплексов герцинского фундамента (рис. 8, в, г). В дальнейшем развитие рассматриваемой территории проходило в области шельфа Восточно-Европейского континента. На этом шельфе были сформированы толщи осадочных пород альпийского чехла (рис. 8, д).

Рис. 8. Эволюционная модель формирования Даховского кристаллического выступа.

(а) – герцинский этап деформаций: коллизионные складчато-надвиговые структуры; (б) – индосинийский и раннекиммерийский этапы седиментации; (в) – киммерийский этап деформаций: начальная стадия формирования транспрессионной зоны сдвига; (г) – позднекиммерийский этап деформаций: транспрессия, развитие Z-образной аксоноклинали и сдвигового дуплекса растяжения с выступом кристаллического фундамента в центре; (д) – раннеальпийский этап седиментации и накопления комплексов альпийского чехла; (е) – позднеальпийский этап: орогенез, коллапс орогена и формирование тектоногравитационных детачментов, обусловивших эксгумацию пород доальпийского основания. 1–3 – структурно-формационные комплексы: 1 – герцинский, 2 – индосинийский и киммерийский, 3 – альпийский; 4 – брахиформные складки; 5–8 – разрывы: 5 – активные, 6 – пассивные, 7 – взбросы и надвиги, 8 – сбросы; 9 – главные оси палеонапряжений; 10–13 – направления перемещений: 10 – вдоль разрывов, 11 – горизонтально-тангенциальные, 12 – восходящие, 13 – ротационные.

Fig. 8. Evolutionary model for formation of the Dakhov crystalline uplift.

(a) – Hercynian deformation stage: collisional fold-thrust structures; (б) – Indosinian and Early Cimmerian sedimentation stages; (в) – Cimmerian deformation stage: initial formation of the transpressional shear zone; (г) – Late Cimmerian deformation stage: transpression, development of Z-shaped axsonocline and extensional shear duplex with the crystalline basement uplift in the center; (д) – Early Alpine sedimentation and accumulation of sedimentary complexes of the Alpine cover; (е) – Late Alpine stage: orogeny, orogen collapse, and formation of tectono-gravitational detachments that caused exhumation of the pre-Alpine basement rocks. 1–3 – structural-formation complexes: 1 – Hercynian, 2 – Indosinian and Cimmerian, 3 – Alpine; 4 – brachyform folds; 5–8 – faults: 5 – active, 6 – passive, 7 – reverse faults and thrusts, 8 – normal faults; 9 – main paleostress axes: 10–13 – displacement directions: 10 – along the faults, 11 – horizontal tangential, 12 – upward, 13 – rotational.

Процессы орогенеза, стартовавшие на рубеже неогена и квартера [Kuznetsov et al., 2023, 2024a; Kuznetsov, Romanyuk, 2025], происходили на фоне одновременно проявленного коллапса растущего орогена БК. Одной из форм проявления этого коллапса, как было установлено нами ранее [Kolodyazhny et al., 2024a, 2024b], стало широкое развитие тектоногравитационных детачментов и соскальзывание толщ альпийского чехла вниз по северному склону орогена БК (рис. 8, е). Совместное проявление экзогенных факторов денудации и тектоногравитационной эрозии альпийского чехла обусловило экспозицию пород доальпийского основания на современную дневную поверхность в осевой − водораздельной – части орогена.

В целом, предложенный механизм перемещения Даховского выступа на верхние структурные уровни в процессе киммерийского тектогенеза предполагает сочетание двух разнородных, но взаимосвязанных процессов: сдвиговых перемещений пород фундамента в условиях транспрессии и гравитационного соскальзывания ранне- и среднеюрских толщ чехла. Сочетание элементов транспрессионной тектоники фундамента и гравитационного тектогенеза чехла обусловило тектоническую экспозицию пород кристаллического фундамента на предкелловейскую эрозионную поверхность в конце киммерийского этапа деформаций. Предположение о возможном существовании проявлений «тонкокожей» тектоники чехла на фоне «толстокожих» деформаций фундамента было высказано ранее Ю.Г. Леоновым в монографии [Leonov, 2007].

Формирование выступов кристаллических пород в области локальных сдвиговых дуплексов растяжения характерно для многих транспрессионных сдвиговых зон. Примерами могут служить Лефонтинский купол и тектоническое окно Тауэрн Альпийского орогена, в ядрах которых эксгумированы нижние Пеннинские покровы [Frisch et al., 2000; Mancktelow, Pavlis, 1994]. Аналогичные структуры известны в пределах сдвиговых зон, осложняющих Онежскую палеопротерозойскую структуру [Kolodyazhny et al., 2023].

В работе [Leonov et al., 2018] рассмотрены многочисленные примеры протрузий гранитоидов, локализованных в транспрессионных и транстенсионных сдвиговых зонах (зонах внутриплитной активизации шовного типа) Центрально-Азиатского подвижного пояса. При этом в качестве причин, обусловивших восходящие перемещения кристаллических пород фундамента, рассмотрены вязкостная инверсия, декомпрессионный тектонокессонный эффект, процессы разуплотнения (дилатансии) дезинтегрированных пород в условиях сдвига и вращения [Leonov et al., 2018]. В статье [Giorgobiani, Zakaraia, 2017] происхождение палеозойских Гвелетского и Дарьяльского кристаллических выступов Центрального Кавказа, залегающих среди нижне- и среднеюрских толщ, рассматривается как результат протрузивного выжимания.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формирование Даховского выступа связано с развитием правосдвиговой зоны транспрессии, представляющей собой одну из ветвей долгоживущей Пшекиш-Тырныаузской зоны сдвига, обособленной в области виргации ее западного сегмента. Эта зона первоначально представляла собой структуру шовного типа, сформированную на герцинском этапе развития региона, включающую в себя серпентинитовый меланж. Активизация зоны в процессе киммерийского тектогенеза предопределила основные черты тектоники одноименного структурного комплекса в пределах западной части Лабино-Малкинской зоны.

Обособление Даховского выступа в структуре герцинского фундамента было обусловлено наличием в его строении реологически ослабленной шовной зоны (серпентинитового меланжа) герцинского возраста. В процессе киммерийских правосдвиговых перемещений эта зона была реактивизирована и испытала планарные изгибы, в результате чего были сформированы асимметричные Z-образные аксоноклинали. Ротационно-сдвиговые деформации в области смыкающих крыльев аксоноклиналей способствовали формированию сдвигового дуплекса растяжения, в области которого произошло воздымание Даховского кристаллического выступа.

Воздымание и эксгумация Даховского кристаллического выступа на киммерийском этапе развития произошли в результате сочетания двух разнородных, но взаимосвязанных, процессов: транспрессионных деформаций фундамента и гравитационного соскальзывания нижне- и среднеюрских толщ чехла.

Процессы орогенеза, стартовавшие на рубеже неогена и квартера, протекали одновременно с коллапсом растущего орогена БК. Одной из форм проявления этого коллапса на рассматриваемой территории было развитие тектоногравитационных детачментов и соскальзывание толщ альпийского чехла вниз по северному склону БК, что способствовало экспозиции пород доальпийского основания на современную дневную поверхность.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

1. Складки аркадного типа (по [Somin, 2000]), или копьевидно-дольчатые складки (cuspate-lobate по [Ramsay, 1967]), представляют собой субизоклинальные пликативные структуры горизонтального сжатия, образованные конформно деформированными комплексами кристаллического фундамента и осадочного чехла (или других комплексов пород с контрастными реологическими свойствами); характеризуются пологими сводами антиклинальных выступов фундамента, тогда как чехол выполняет крутые щелевидные синклинали, зажатые между выступами цоколя.

2. Аксоноклинали (axonocline от греч. axōn – ось и cline – клин; [Lukyanov, 1963]) – обобщающий термин для конических складок с наклоненным или субвертикальным шарниром. Характерны для зон сдвигов, где они осложняют строение крыльев последних. Близкий термин – горизонтальная складка, которая имеет субвертикальный шарнир и является результатом изгиба крутонаклонных слоев в горизонтальной плоскости.

3. При составлении схемы были использованы материалы государственной геологической съемки [State Geological Map…, 2011, 2013], а также детальные геологические карты масштаба 1:25000, подготовленные в процессе поисковых работ разных лет сотрудниками Северо-Кавказского геологического управления.

Список литературы

1. Adamia Sh. (Ed.), 2010. Geological Map of the Caucasus. Scale of 1000000.

2. Adamia Sh., Zakariadze G., Chkhotua T., Sadradze N., Tsereteli N., Chabukiani A., Gventsadze A., 2011. Geology of the Caucasus: A Review. Turkish Journal of Earth Sciences 20 (5), 489–544. https://doi.org/10.3906/yer-1005-11.

3. Адамия Ш.А., Закариадзе Г.С., Лордкипанидзе М.Б. Эволюция древней активной континентальной окраины на примере альпийской истории Кавказа // Геотектоника. 1977. № 4. С. 88–103.

4. Avdeev B., Niemi N.A., 2011. Rapid Pliocene Exhumation of the Central Greater Caucasus Constrained by Low-Temperature Thermochronometry. Tectonics 30 (2), 1–16. https://doi.org/10.1029/2010TC002808.

5. Бубнов С.Н. Хронология извержений и источники расплавов новейших вулканических центров Большого Кавказа: Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. М., 2003. 27 с.

6. Coney P.J., 1980. Cordilleran Metamorphic Core Complexes: An Overview. In: M.D. Crittendon, P.J. Coney, G.H. Davis (Eds), Cordilleran Metamorphic Core Complexes. Vol. 153. Geological Society of America, p. 7–34. https://doi.org/10.1130/MEM153-p7.

7. Данцова К.И., Кузнецов Н.Б., Латышева И.В., Новикова А.С., Романюк Т.В., Федюкин И.В., Антипов М.П., Патина И.С., Хафизов С.Ф. О тектонической природе и механизме заполнения Западно-Кубанского прогиба // Нефтяное хозяйство. 2024. № 10. С. 54–57. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2024-10-54-57.

8. Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. Новосибирск: Гео, 2001. 409 с.

9. Дотдуев С.И. О покровном строении Большого Кавказа // Геотектоника. 1986. № 5. С. 94–106.

10. Frisch W., Dunkl I., Kuhlemann J., 2000. Post-Collisional Orogen-Parallel Large-Scale Extension in the Eastern Alps. Tectonophysics 327 (3–4), 239–265. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00204-3.

11. Gamkrelidze I., Shengelia D., Chichinadze G., Lee Y.-H., Okrostsvaridze A., Beridze G., Vardanashvili K., 2020. U-Pb LA-ICP-MS Dating of Zoned Zircons from the Greater Caucasus Pre-Alpine Crystalline Basement: Evidence for Cadomian to Late Variscan Evolution. Geologica Carpathica 71 (3), 249‒263. https://doi.org/10.31577/GeolCarp.71.3.4.

12. Гиоргобиани Т.В., Закарая Д.П. Геолого-структурное строение Большого Кавказа вдоль Военно-Грузинской дороги // Геология и геофизика юга России. 2017. № 2. С. 157–171.

13. Hanmer S., Passchier C., 1991. Shear-Sense Indicators: A Review. Geological Survey of Canada Paper 90–17. Ottawa, 72 p. https://doi.org/10.1017/S0016756800020112.

14. Камзолкин В.А. Тектоника домезозойского основания западной части Передового хребта Северного Кавказа: Дис. … канд. геол.-мин. наук. М., 2013. 186 с.

15. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. М.: Научный мир, 2001. 606 с.

16. Kholodov V.N., Nedumov R.I., 1996. Problems of the Caucasus Paleoland Existence During the Oligocene – Miocene Time. Stratigraphy and Geological Correlation 4 (2), 181–190.

17. Кирмасов А.Б. Основы структурного анализа. М.: Научный мир, 2011. 368 с.

18. Колодяжный С.Ю. Структурно-кинематическая эволюция юго-восточной части Балтийского щита в палеопротерозое. М.: ГЕОС, 2006. 332 с.

19. Kolodyazhny S.Yu., Kuznetsov N.B., Makhinya E.I., Shalaeva E.A., Dantsova K.I., Romanyuk T.V., Antipov M.P., Parfenov G.E., 2024a. Tectono-Gravitational Detachments in the Alpine Cover of the Northern Slope of the Greater Caucasus and Western Pre-Caucasus Basin (Adygean Segment). Geotectonics 58 (6), 611–638. https://doi.org/10.1134/S0016852124700407.

20. Колодяжный С.Ю., Кузнецов Н.Б., Полещук А.В., Зыков Д.С., Шалаева Е.А. Тектоника и модель формирования Онежского синклинория в палеопротерозое // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 4. 0709. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-4-0709.

21. Колодяжный С.Ю., Махиня Е.И., Шалаева Е.А., Данцова К.И. Особенности позднеальпийской тектоники Адыгейского сектора Большого Кавказа // Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы – 2024: Материалы LV тектонического совещания (29 января – 3 февраля 2024 г.). М.: ГЕОС, 2024b. Т. 1. С. 202–206. https://doi.org/10.34756/GEOS.2024.17.38796.

22. Копп М.Л. Структуры латерального выжимания в Альпийско-Гималайском коллизионном поясе. М.: Научный мир, 1997. 314 с.

23. Копп М.Л., Щерба И.Г. История позднеальпийского развития Восточного Кавказа // Геотектоника. 1985. № 6. С. 94–108.

24. Kopp M.L., Shcherba I.G., 1998. Caucasian Basin in the Paleogene. Geotectonics 32 (2), 93–113.

25. Koronovskii N.V., Demina L.I., 1999. Collision Stage of the Evolution of the Caucasian Sector of the Alpine Foldbelt: Geodynamics and Magmatism. Geotectonics 33 (2), 102–118.

26. Kuznetsov N.B., Korshunov D.M., Proshina P.A., Romanyuk T.V., Novikova A.S., Latysheva I.V., Dubenskiy A.S., Erofeeva K.G., Sheshukov V.S., 2025. Sources of Clastic Material for the Cretaceous‒Paleogene Boundary Deposits in Klementyev Mountain, Eastern Crimea: Results of the U-Th-Pb Dating of Detrital Zircon Grains and Their Significance for Regional Paleogeographic Reconstructions. Lithology and Mineral Resources 60 (6), 677–703. DOI:10.1134/S0024490225700282.

27. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В. О времени и механизме воздымания Большого Кавказа, генетическом типе и истории заполнения предкавказских прогибов – традиционные и современные представления // Геодинамика и тектонофизика. 2025. Т. 16. № 3. 0825. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-3-0825.

28. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Данцова К.И., Федюкин И.В., Латышева И.В., Шацилло А.В., Маслова О.А., Полина С.Д. К вопросу о тектонической природе Западно-Кубанского прогиба // Нефтяное хозяйство. 2023. № 9. С. 78–84. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-9-78-84.

29. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Данцова К.И., Полина С.Д., Федюкин И.В., Латышева И.В., Шацилло А.В., Маслова О.А. Характеристика осадочных толщ Индоло-Кубанского прогиба по результатам U-Pb датирования зерен детритового циркона // Недра Поволжья и Прикаспия. 2024. № 113. С. 4–15. https://doi.org/10.24412/1997-8316-2024-113-4-15.

30. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Шацилло А.В., Латышева И.В., Федюкин И.В., Новикова А.С., Маслова О.А., Данцова К.И., Драздова А.В., Дубенский А.С., Ерофеева К.Г., Шешуков В.С. Возрасты детритового циркона из песков белореченской свиты (западное Предкавказье): предварительные выводы о ее возрасте и о времени начала образования новейшего орогена Большого Кавказа // Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы – 2024: Материалы LV тектонического совещания (29 января – 3 февраля 2024 г.). М.: ГЕОС, 2024. Т. 1. С. 244–249.

31. Леонов М.Г. Дикий флиш Альпийской области. М.: Наука, 1975. 149 с.

32. Леонов М.Г., Пржиялговский Е.С., Лаврушина Е.В. Граниты. Постмагматическая тектоника и углеводородный потенциал. М.: ГЕОС, 2018. 332 с.

33. Большой Кавказ в альпийскую эпоху / Ред. Ю.Г. Леонов. М.: ГЕОС, 2007. 368 с.

34. Lister G.S., Davis G.A., 1989. The Origin of Metamorphic Core Complexes and Detachment Faults Formed During Tertiary Continental Extension in the Northern Colorado River Region, U.S.A. Journal of Structural Geology 11 (1–2), 65–94.

35. Lordkipanidze M.B., 1980. Alpine Volcanism and Geodynamics of the Central Segment of the Mediterranean Foldbelt. Metsniereba, Tbilisi, 162 p. (in Russian) [Лордкипанидзе М.Б. Альпийский вулканизм и геодинамика центрального сегмента Средиземноморского складчатого пояса. Тбилиси: Мецниереба, 1980. 162 с.].

36. Лукьянов А.В. Горизонтальные движения по разломам, происходящие при современных катастрофических землетрясениях // Разломы и горизонтальные движения земной коры. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 34–113.

37. Mancktelow N.S., Pavlis T.L., 1994. Fold-Fault Relationships in Low-Angle Detachment Systems. Tectonics 13 (3), 668–685. https://doi.org/10.1029/93TC03489.

38. Маринин А.В., Расцветаев Л.М. Структурные парагенезы Северо-Западного Кавказа // Проблемы тектонофизики: К 40-летию создания М.В. Гзовским лаборатории тектонофизики в ИФЗ РАН. М.: Изд-во ИФЗ РАН, 2008. С. 191–224.