Перейти к:

40Ar/39Ar ДАТИРОВАНИЕ ПОРОД ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА БУРПАЛА - КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0849

EDN: MZHCEI

Аннотация

В статье представлены результаты 40Ar/39Ar датирования пород (кварцевых и щелочных сиенитов, нефелиновых сиенитов с REE-Nb-Zr-минерализацией) массива Бурпала по полевым шпатам, флогопиту и амфиболу. Полученные результаты ограничивают закрытие K-Ar изотопной системы в полевых шпатах кварцевых и щелочных сиенитов интервалом 274–283 млн лет, в то время как возраст закрытия K-Ar изотопной системы в амфиболе щелочного сиенита и флогопите рудосодержащего нефелинового сиенита составляет 298±4 млн лет и 301±4 млн лет соответственно. Оценки давления образования по геобарометру плагиоклаз – роговая обманка показывают, что породы массива образовались на глубине порядка 10 км. Сопоставление со значениями возраста цирконов свидетельствует об одновременном закрытии U-Pb и K-Ar изотопных систем в цирконах, флогопите и амфиболе соответственно. Закрытие же K-Ar изотопной системы в полевых шпатах произошло позже – спустя 12–15 млн лет.

Ключевые слова

Для цитирования:

Пономарчук А.В., Дорошкевич А.Г., Избродин И.А., Малютина А.В., Радомская Т.А. 40Ar/39Ar ДАТИРОВАНИЕ ПОРОД ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА БУРПАЛА - КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0849. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0849. EDN: MZHCEI

For citation:

Ponomarchuk A.V., Doroshkevich A.G., Izbrodin I.A., Malyutina A.V., Radomskaya T.A. 40Ar/39Ar DATING OF ALKALINE ROCKS FROM THE BURPALA MASSIF AS A KEY TO UNDERSTANDING ITS FORMATION DURATION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0849. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0849. EDN: MZHCEI

1. ВВЕДЕНИЕ

Эффективным инструментом изучения геологической истории массивов магматических пород является применение различных геохронологических методов к сформированным на глубине породам. Термохронологический подход основывается на использовании изотопных систем, характеризующихся различной температурой закрытия [Hodges, 2004]: U-Pb по циркону (температура закрытия, Tc ~900 °С), ⁴⁰Ar/³⁹Ar по амфиболу (Tc ~550 °С), по биотиту, мусковиту (Tc ~330 °С), полевому шпату/плагиоклазу (Tc ~250 °С), трековое датирование по апатиту (Tc ~110 °С). С учетом усредненного температурного градиента в 25–30 °С/км сравнение результатов геохронологических исследований различных минералов с температурой их закрытия позволяет оценить последовательно глубину залегания пород, получить информацию о метаморфической истории пород на стадии подъема, охлаждения, о возрасте средне- и низкотемпературных тектонических событий, времени формирования и выведения к поверхности плутонических пород. Но концепция температур закрытия, как и применение диффузионных моделей к реальным геологическим объектам, также имеет серьезные ограничения. Температура закрытия для дочернего изотопа в минерале определяется как результат медленного, равномерного охлаждения монокристалла известной простой формы [Dodson, 1973]. Уравнение Додсона описывает диффузию по направлению от центра объекта к внешней поверхности (объемная диффузия) и не может быть применено при наличии нарушений структуры или других неоднородностей, которые практически всегда встречаются в реальных геологических объектах. В попытке точнее описать диффузию в природных минералах была предложена концепция множественных диффузионных доменов (MDD) [Lovera et al., 1989; Harrison, Lovera, 2014]. Независимые домены контролируют диффузию как в естественных условиях, так и в ходе лабораторных экспериментов. Помимо отдельных доменов, существуют пути, обеспечивающие почти мгновенное удаление диффундирующего аргона, а взаимодействие между доменами отсутствует. Ряд исследователей придерживается точки зрения, что полевые шпаты должны осторожно применяться для термохронологических исследований, так как наиболее важные процессы, приводящие к потере и перераспределению аргона, в том числе при взаимодействии с флюидом, происходят при температурах ниже солидуса, вплоть до приповерхностных, а объемная диффузия играет подчиненную роль [Parsons et al., 1999; Harrison et al., 2010; Villa, Hanchar, 2013; Spikings, Popov, 2021].

Бурпалинский массив относят к позднепалеозойской Северо-Байкальской щелочной провинции [Zhidkov, 1961]. Щелочная провинция приурочена к области сочленения Сибирского кратона и Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) и включает в себя такие известные объекты, как Сыннырский, Южно-Сакунский и Тасский массивы, а также ряд малых массивов (Акит, Манюкан, Гилинда, Гоуджикит и др.) Оценки возраста образования Сыннырского и Тасского массивов составляют 289±3 (U-Pb по циркону) и 286±4 млн лет (U-Pb по циркону) соответственно [Izbrodin et al., 2017; Rytsk et al., 2017]. Бурпалинский массив сформировался в интервале 298–291 млн лет (U-Pb по цирконам [Kotov et al., 2013; Izbrodin et al., 2024; Starikova et al., 2024]). Формирование щелочных массивов Северо-Байкальской провинции синхронно с обширными проявлениями позднепалеозойскоко магматизма в забайкальском сегменте ЦАСП, в том числе пород Ангаро-Витимского батолита и щелочных комплексов Витимской провинции (становление интрузий региона происходило в интервале 320–280 млн лет) [Litvinovsky et al., 1999; Tsygankov et al., 2007, 2017; Doroshkevich et al., 2012; Izbrodin et al., 2020; и др.]. Генезис позднепалеозойских основных и кислых пород связывается с моделью активной континентальной окраины [Rytsk et al., 1998; Zorin, 1999; Donskaya et al., 2013], постколлизионной моделью [Tsygankov et al., 2010; Litvinovsky et al., 2011]. Ряд исследователей предполагает, что специфика позднепалеозойского магматизма Забайкалья определяется совмещением влияния мантийного плюма и событий завершающей стадии герцинской орогении [Yarmolyuk et al., 1997, 2014; Litvinovsky et al., 1999; Doroshkevich et al., 2012; Izbrodin et al., 2020].

В данной статье представлены результаты исследования пород массива – щелочных, кварцевых и нефелиновых (с REE-Nb-Zr-минерализацией) сиенитов. Дана краткая геологическая характеристика массива, приведены результаты петрографических исследований, показаны результаты ⁴⁰Ar/³⁹Ar датирования мономинеральных фракций – полевых шпатов, амфибола и флогопита. Проведено сравнение полученных результатов с имеющимися U-Pb данными, построена модель тектонической эволюции массива.

2. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

⁴⁰Ar/³⁹Ar датирование производилось по мономинеральным фракциям, отбор которых проводился вручную под бинокулярной лупой из фракции 0.3–0.1 мм измельченного образца. Облучение проб было проведено в кадмированном канале научного реактора ВВР-К типа в Научно-исследовательском институте ядерной физики (г. Томск). Градиент нейтронного потока за период облучения не превышал 0.5 % в размере образца. В качестве монитора используется стандартный K/Ar образец мусковит МСА-11 (ОСО № 129-88), подготовленный Всесоюзным научно-исследовательским институтом минерального сырья Министерства геологии СССР в 1988 г. Для его калибровки в качестве ⁴⁰Ar/³⁹Ar монитора использовались международные стандартные образцы мусковита Bern 4m (18.51±0.04 млн лет) [Baksi et al., 1996]. По результатам калибровки в качестве возраста мусковита МСА-11 было принято среднее значение, которое составило 311.0±1.5 млн лет.

Значение полной постоянной распада ⁴⁰K, в соответствии с работой [Steiger, Jäger, 1977], принималось равным 5.543·10⁻¹⁰ год⁻¹. Исследователи уже довольно длительное время проводят расчеты по уточнению константы распада К, основываясь на разных подходах: данных по активности [Min et al., 2000]; калибровке ⁴⁰Ar/³⁹Ar результатов с использованием других изотопных систем, в частности U/Pb [Renne et al., 2010]; экспериментальных значениях, полученных, в том числе, LSC методом [Grau Malonda, Grau Carles, 2002; Kossert, Günther, 2004; Kossert et al., 2022; Stukel et al., 2023]. «Уточненные» константы распада (кроме работы [Min et al., 2000], где она определена с довольно высокой ошибкой) дают «удревнение» возраста по сравнению с «конвенциальной» константой [Steiger, Jäger, 1977] на 1.0–1.5 %. Несмотря на высокий уровень исследований и значительное количество публикаций по этой теме, ни одно из «уточненных» значений не является общепризнанным в геохронологическом сообществе и работы продолжаются [Carter et al., 2025]. Авторы статьи будут придерживаться «конвенциального» значения [Steiger, Jäger, 1977] в своих расчетах и приводят таблицу исходных изотопных отношений, чтобы заинтересованные исследователи имели возможность пересчитать конечный возраст с другими константами распада.

Холостой опыт по определению ⁴⁰Ar (10 мин при 1200 °С) не превышал 5·10⁻¹⁰ нсм³. Очистку аргона производили с помощью Ti- и ZrAl-SAES-геттеров. Дополнительная очистка осуществлялась с помощью кварцевого «аппендикса», погруженного в жидкий азот. Изотопный состав аргона измерялся на масс-спектрометре Noble gas 5400 фирмы «Микромасс» (Англия). Для коррекции на изотопы ³⁶Ar, ³⁷Ar, ⁴⁰Ar, полученные при облучении Ca, K, использованы следующие коэффициенты: (³⁹Ar/³⁷Ar)Ca=0.000891±0.000005, (³⁶Ar/³⁷Ar)Ca=0.000446±0.000006, (⁴⁰Ar/³⁹Ar)K=0.089±0.001. Среднее значение отношения ⁴⁰Ar/³⁶Ar на период измерений составило 295.5±0.5. Нагревание образца происходило в кварцевом реакторе, помещенном в резистивную печь. Датирование производилось методом ступенчатого прогрева. Контроль температуры осуществлялся посредством хромель-алюмелевой термопары. Точность регулировки температуры составляла ±1 °С. Возрастные спектры построены с использованием макроса ISOPLOT 3.41d [Ludwig, 2003].

Петрографическое изучение пород щелочного интрузива проводилось на микроскопе Olympus BX51 с фотокамерой. Исследования макроэлементного состава и соотношений минералов в породах проводились на сканирующем электронном микроскопе TESCAN MIRA 3 LMU JSM-6510LV с энергосберегающей приставкой для микрозондового анализа X-Max Oxford Instruments. SEM исследования проводились при напряжении 20 кВ, токе зонда 1600 нА, время набора спектра на кобальте при количественной оптимизации – 40 с, живое время набора спектров на образцах – 20 с. Предел обнаружения для большинства элементов составлял 0.2–0.3 % (3σ критерий), но мог достигать 0.5–0.8 % и более в случае наличия спектральных наложений, а также использования L-серии характеристического излучения для определения «тяжелых» (Z>72) элементов. Погрешность определения основных компонентов (C>10–15 %) обычно не превышает 1 отн. %. Погрешность определения компонентов с концентрацией 1–10 % лежит в диапазоне 2–6 отн. % и обычно не превышает 10 отн. %.

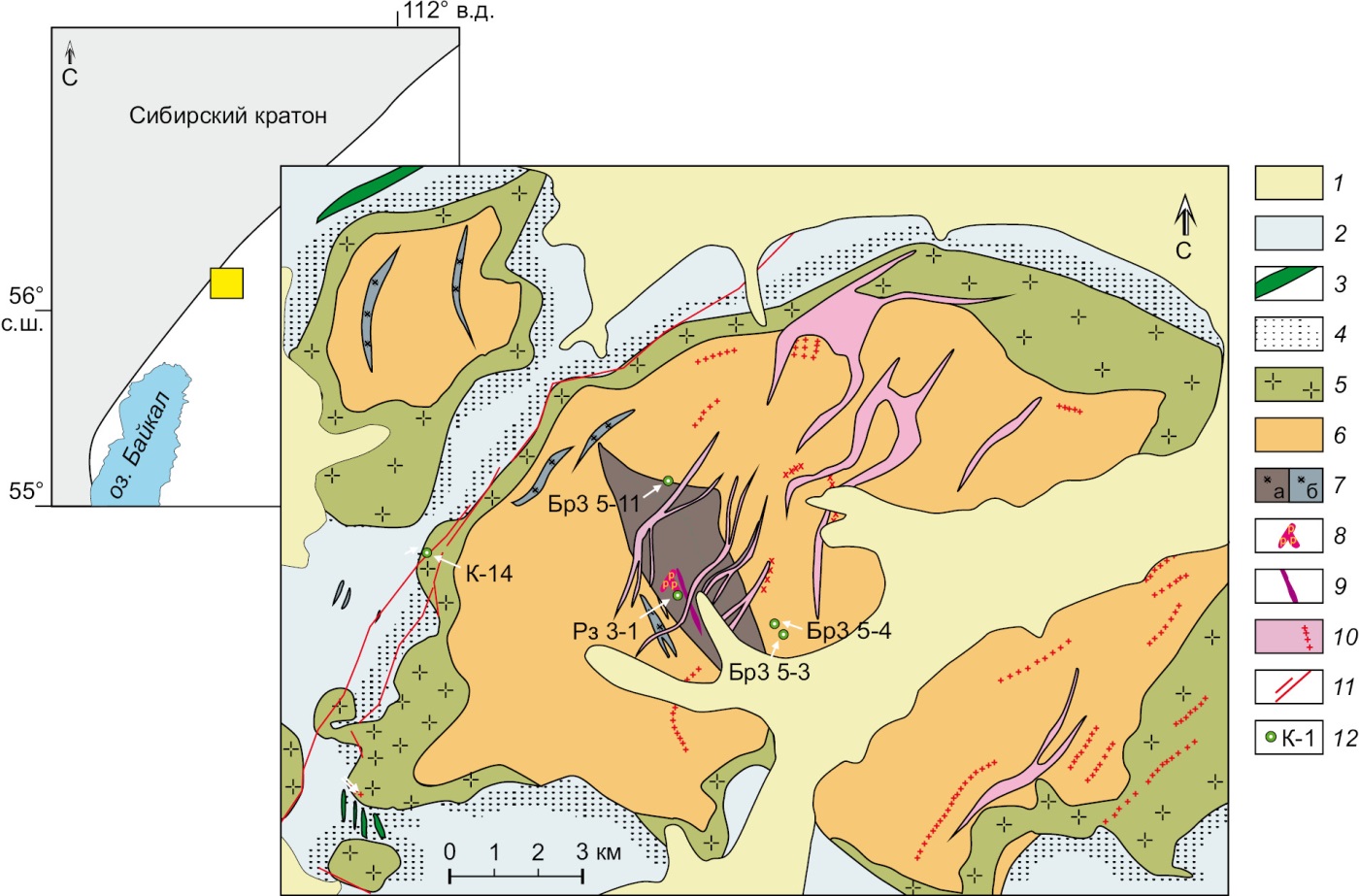

3. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бурпалинский массив представляет собой концентрически-зональную интрузию центрального типа (рис. 1) площадью около 250 км². Вмещающими породами являются терригенные отложения холоднинской свиты вендского возраста – слабометаморфизованные песчаники, алевропесчаники и алевролиты с редкими прослоями известняков. Внешняя часть массива сложена кварцевыми сиенитами, центральная – щелочными и нефелиновыми сиенитами. Согласно [Vladykin et al., 2014] основной объем пород массива образовался в результате дифференциации внедрившейся щелочной магмы in situ. Контакты сиенитов со вмещающими породами холоднинской свиты резкие, интрузивные. Породы интенсивно ороговикованы, вплоть до образования кордиеритовых и биотитовых роговиков. Мощность зон ороговикования достигает 50–100 м. Выделяют несколько фаз внедрения: пуласкиты, нефелиновые и щелочные сиениты и кварцевые сиениты (рис. 1) [Vladykin et al., 2014; Vladykin, Sotnikova, 2017]. Жильная фаза представлена мелко- и среднезернистыми нефелиновыми и щелочными сиенитами, эвдиалит-содалитовыми сиенитами, редкометалльными пегматитами и щелочными гранитами. Выходы пород жильной фазы занимают до 30 % площади массива. Среди пород жильной фазы Бурпалинского массива отмечается дайка средне- и крупнозернистых апатит-флюоритовых пород мощностью от 10 м и протяженностью до 1 км. Эта дайка пересекает щелочные сиениты главной фазы и, в свою очередь, пересекается жилой аляскита [Vladykin et al., 2014]. Контакты дайки с вмещающими породами резкие. Лейкограниты (аляскиты) и щелочные граниты образуют многочисленные дайки мощностью 1–100 м и протяженностью от 200 м до нескольких километров [Vladykin et al., 2014]. Редкометалльная минерализация связана с нефелиновыми и щелочными сиенитами, а также с наложенными метасоматическими процессами. Наиболее благоприятными структурами для развития метасоматоза являются тектонические зоны, проходящие по контакту роговиков и щелочных пород массива, а также между интрузивными породами. Тектонические зоны имеют крутое С-В падение и прослеживаются на 3–4 км [Portnov, Nechaeva, 1967]. Метасоматиты отмечаются в виде маломощных (от первых сантиметров до 20 м и более) жилоподобных зон, которые прослеживаются на значительные расстояния. Они представлены альбититами, эгиринитами, эгирин-микроклиновыми образованиями и их разновидностями и несут комплексную уран-торий-редкометалльную минерализацию [Izbrodin et al., 2024].

Рис. 1. Схема геологического строения массива Бурпала (по [Arkhangelskaya, 1974; Vladykin, Sotnikova, 2017], с изменениями).

1 – четвертичные отложения; 2 – песчаники и алевролиты; 3 – диориты, габбро-диориты, габбро; 4 – роговики, фениты; 5 – кварцевые сиениты; 6 – щелочные сиениты; 7 – нефелиновые сиениты и пуласкиты (а); жильные нефелиновые сиениты (б); 8 – пегматиты; 9 – апатит-флюоритовые породы; 10 – щелочные граниты и гранит-аплиты; 11 – разрывные нарушения; 12 – точки отбора проб.

Fig. 1. Scheme of the geological structure of the Burpala (modified after [Arkhangelskaya, 1974; Vladykin, Sotnikova, 2017]).

1 – Quaternary sediments; 2 – sandstones and siltstones; 3 – diorites, gabbro-diorites, gabbro; 4 – hornfelses, fenites; 5 – quartz syenites; 6 – alkaline syenites; 7 – nepheline syenites and pulaskites (a); veined nepheline syenites (б); 8 – pegmatites; 9 – apatite-fluorite rocks; 10 – alkaline granites and granite-aplites; 11 – faults; 12 – sampling sites.

4. ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД

⁴⁰Ar/³⁹Ar датирование проведено в минералах из разновидностей пород массива, которые включают нефелиновые, щелочные и кварцевые сиениты. Ниже представлена их петрографическая характеристика и краткое описание датируемых образцов.

Нефелиновые сиениты. Представляют собой нефелинсодержащие и нефелин-нормативные мелко- и среднезернистые породы с массивной и трахитоидной текстурой. Породы сложены преимущественно калиевым полевым шпатом (~40–50 об. %), клинопироксеном (~15–20 об. %), нефелином (~ 10 об. %), часто присутствует содалит (~10 об. %). В качестве второстепенных минералов отмечается слюда (~5–10 об. %), амфибол (~2–7 об. %) и плагиоклаз (~4–5 об. %). Из акцессорных минералов встречаются циркон, фторапатит, алланит-(Ce), лопарит-(Ce), флюорит, ловенит и ассоциирующие с темноцветными минералами – магнетитом, пирофанитом и титанитом. Клинопироксен подразделяется на два типа: клинопироксен I типа, более ранний, встречается в виде аллотриоморфных зерен размером до 0.2 мм, обычно пойкилитово включенных в амфибол, реже среди зерен полевого шпата; клинопироксен II типа, относительно более поздний, образует идиоморфные удлиненные зерна, ориентированные в одном направлении, что также придает породе трахитоидность. Размер зерен составляет в среднем 0.10×0.05 мм. Амфибол образует аллотриоморфные выделения, насыщенные множеством включений, представленных клинопироксеном, слюдой, титанитом и апатитом. Зерна калиевого полевого шпата образуют взаимные заливообразные прорастания с темноцветными минералами или ксеноморфны по отношению к ним, часто вытянуты в одном направлении, что придает породе трахитоидность. Плагиоклаз (альбит) занимает интерстициальное положение между субизометричными зернами калиевого полевого шпата, содержащего пертиты альбита. Слюда представлена флогопитом и обычно образует пойкилитовые включения в пироксене, а также вкрапленники в полевошпатовой основной массе. Составы слюд находятся в поле от флогопита до тайнолита и характеризуются высоким содержанием фтора [Malyutina et al., 2025].

Исследуемый образец Рз 3-1 представляет собой нефелиновый мелкозернистый сиенит с такситовой текстурой и REE-Nb-Zr-минерализацией. Порода характеризуется следующими содержаниями минералов: калиевый полевой шпат – 40 об. %, клинопироксен – 20 об. %, слюда – 15 об. %, плагиоклаз – 10 об. %, нефелин – 8 об. %, содалит – 3 об. %, циркон – 2 об. %, пирохлор, апатит – менее 1 об. %. Размер зерен КПШ не превышает 0.3 мм. Гипидиоморфные таблитчатые кристаллы альбита имеют размеры, сопоставимые с КПШ. Мелкие чешуйки слюды равномерно распределены в породе, их размер не превышает 0.4 мм. Слюда имеет состав фторфлогопита [Malyutina et al., 2025]. Коричневатые идиоморфные дипирамидальные кристаллы циркона имеют разнообразный размер – от 0.01 мм до 0.1 мм. Бесцветные гипидиоморфные и аллотриоморфные кристаллы апатита характеризуются призматической формой с прямоугольными и изометричными сечениями в шлифе длиной до 0.15 мм при ширине 0.1 мм.

Щелочные сиениты. Представляют собой мелко- и среднезернистые породы, сложенные калиевым полевым шпатом (до 70 об. %), щелочным амфиболом (~10–15 об. %), клинопироксеном (~5–10 об. %), плагиоклазом (~7–9 об. %) и слюдой (~5–8 об. %). Акцессорные минералы представлены цирконом, фторапатитом, флюоритом и титанитом. Клинопироксен из щелочных сиенитов также можно подразделить на два типа. Первый тип представлен идиоморфными крупными реликтовыми зернами размером до 1 мм, частично замещенными амфиболом и слюдой (флогопитом). Второй тип образует аллотриоморфные выделения размером до 0.7 мм и встречается в парагенезисе с щелочным амфиболом. Амфибол проявлен в структурах замещения клинопироксена и в сингенетических срастаниях с клинопироксеном, образует субидиоморфные, часто зональные зерна. Амфибол варьируется по составу от ферропаргасита и ферроэденита до ферроэкерманнита и ферронибоита [Malyutina et al., 2025]. Зерна калиевого полевого шпата преимущественно ксеноморфны по отношению к пироксену и амфиболу, иногда вытянуты в одном направлении, что придает породе трахитоидность. Плагиоклаз, представленный альбитом, занимает интерстициальное положение между субизометричными зернами калиевого полевого шпата [Malyutina et al., 2025].

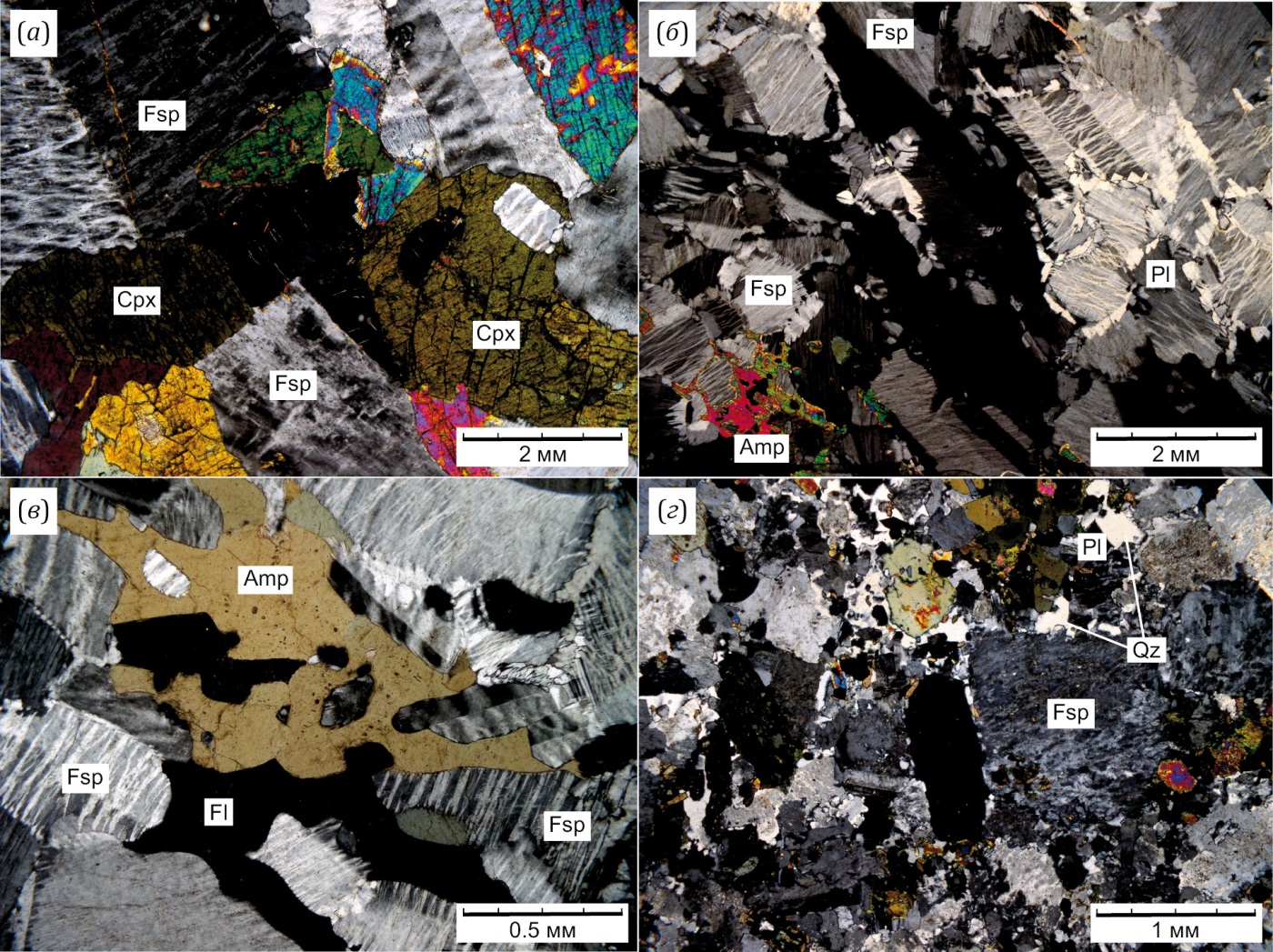

Изученный щелочной сиенит БрЗ 5-3 (рис. 2, а) представляет собой полнокристаллическую среднезернистую породу, сложенную преимущественно калиевым полевым шпатом (72 об. %), плагиоклазом (14 об. %) и клинопироксеном (7 об. %). В качестве второстепенного минерала отмечается щелочной амфибол (до 4 об. %). Из акцессорных минералов встречается титанит, циркон, магнетит и апатит. Удлиненные таблитчатые гипидиоморфные кристаллы калиевого полевого шпата ксеноморфны относительно клинопироксена. Калиевый полевой шпат содержит примеси BaO до 1 мас. % [Malyutina, 2025]. Размер кристаллов достигает в длину 3 мм при ширине 1 мм. Плагиоклаз (альбит) встречается вдоль границ зерен калиевого полевого шпата. Длина зерен клинопироксена достигает 2 мм при ширине 0.7 мм. Минерал содержит многочисленные включения зерен апатита. Гипидиоморфные удлиненные призматические зерна щелочного амфибола размером до 1.0×0.4 мм содержат включения апатита, реже – титанита.

Рис. 2. Микрофотографии пород массива Бурпала (поляризаторы скрещены).

(а) – шлиф БрЗ 5-3 (щелочной сиенит); (б) – БрЗ 5-4 (щелочной сиенит); (в) – БрЗ 5-11 (щелочной сиенит); (г) – К-14 (кварцевый сиенит). Amp – амфибол, Cpx – клинопироксен, Fsp – калиевый полевой шпат, Fl – флюорит, Pl – плагиоклаз, Qz – кварц.

Fig. 2. Micrographs of rocks of the Burpala massif (crossed polarizers).

(а) – thin section BrZ 5-3 (alkaline syenite); (б) – BrZ 5-4(alkaline syenite); (в) – BrZ 5-11(alkaline syenite); (г) – K-14 (quartz syenite). Amp – amphibole, Cpx – clinopyroxene, Fsp – potassium feldspar, Fl – fluorite, Pl – plagioclase, Qz – quartz.

Образец щелочного сиенита БрЗ 5-4 (рис. 2, б) представляет собой полнокристаллическую мелкозернистую лейкократовую породу с вкраплениями меланократовых минералов. Порода сложена калиевым полевым шпатом (75 об. %) и плагиоклазом (альбит) (20 об. %). Таблитчатые идиоморфные и гипидиоморфные кристаллы калиевого полевого шпата достигают размера 2.0×0.5 мм. По составу калиевый полевой шпат практически чистый, отмечается содержание BaO до 1 мас. % [Malyutina, 2025]. Плагиоклаз (альбит) встречается вдоль границ зерен калиевого полевого шпата. В качестве второстепенных минералов в породе отмечается присутствие клинопироксена (2 об. %) и щелочного амфибола (2 об. %), амфибол имеет состав ферроэкерманнита [Malyutina et al., 2025]. Из акцессорных минералов встречается флюорит, единичные зерна циркона, апатита, магнетита и титанита. Гипидиоморфные призматические зерна апатита характеризуются размером до 0.1 мм.

Образец щелочного сиенита БрЗ 5-11 (рис. 2, в) близок к образцу БрЗ 5-4 по минеральному составу и содержанию минералов, но отличается среднезернистой структурой.

Кварцевые сиениты представлены среднезернистыми массивными породами и сложены преимущественно калиевым полевым шпатом (~60 %), плагиоклазом (~15 %) и амфиболом (~15 %). В качестве второстепенных минералов отмечаются кварц (~1–10 %) и реликтовый клинопироксен (диопсид). Акцессорные минералы представлены магнетитом, пирофанитом, титанитом, фторапатитом, цирконом, алланитом-(Ce). Клинопироксен встречается в виде реликтовых зерен, окруженных каймой щелочного амфибола и частично замещенных мелкозернистым агрегатом амфибола и слюды. Амфибол образует гипидиоморфные зерна размером до 1 см, частично замещенные по краям и трещинам спайности эпидотом и хлоритом. Слюда (флогопит) образует редкие мелкие (до 20–30 мкм) включения в измененных клинопироксене и амфиболе.

Полевошпатовый агрегат, слагающий основной объем породы, отличается незакономерными и заливообразными прорастаниями микроклина и альбита-олигоклаза и отсутствием ярко выраженных пертитов [Malyutina et al., 2025].

Изученный образец кварцевого сиенита К-14 (рис. 2, г) представляет собой полнокристаллическую мелкозернистую породу, сложенную преимущественно КПШ (60 об. %), плагиоклазом (15 об. %), амфиболом (15 об. %) и слюдой (5 об. %). В качестве второстепенных минералов отмечается клинопироксен (2 об. %), кварц (2 об. %). Из акцессорных минералов встречается титанит, апатит, циркон, магнетит (до 1 об. % суммарно). Размер зерен КПШ достигает 1.5 мм при ширине 0.5 мм. КПШ чистый, без примесей. Гипидиоморфные таблитчатые кристаллы плагиоклаза имеют размеры, сопоставимые с КПШ. Плагиоклаз представлен альбитом с содержанием анортитовой составляющей до 25 %. Гипидиоморфные удлиненные призматические зерна амфибола (эденит) имеют размер до 1.0×0.4 мм. Они содержат включения титанита и рудного минерала. Размер чешуек слюды варьируется от 0.1 до 1 мм. В качестве включений слюда содержит мелкие зерна титанита, апатита, циркона. Титанит формирует коричневатые идиоморфные зерна размером от 0.01 мм до 0.40 мм. Бесцветные гипидиоморфные и аллотриоморфные кристаллы апатита характеризуются призматической формой с прямоугольными и изометричными сечениями, длиной до 1.2 мм при ширине 0.6 мм.

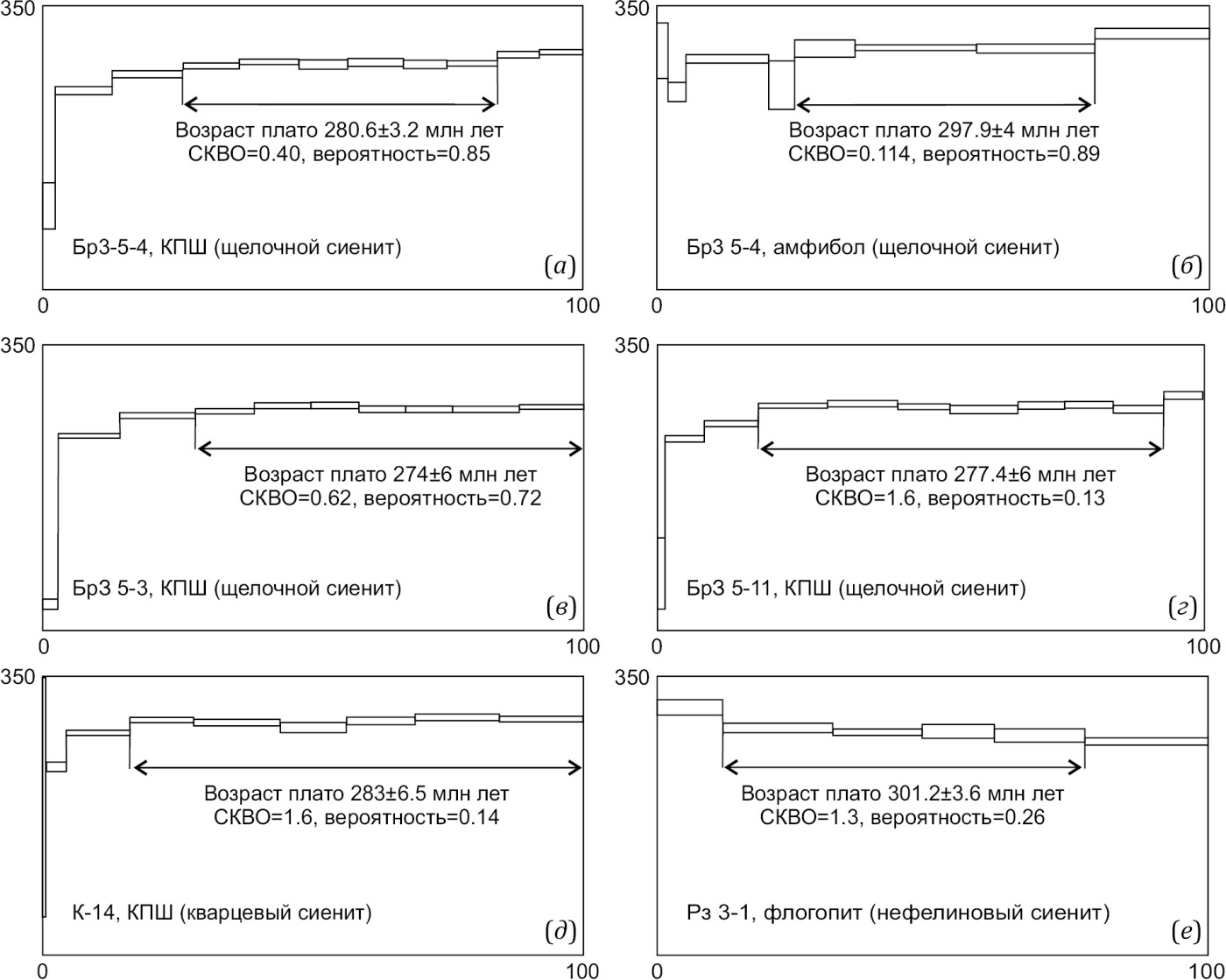

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ³⁹Ar/⁴⁰Ar ДАТИРОВАНИЯ

Возрастной спектр калиевого полевого шпата из образца щелочного сиенита Бр3 5-4 (рис. 3, а; Прил. 1, табл. 1.1) представлен одиннадцатью ступенями. Шесть среднетемпературных ступеней, отвечающих 60 % от выделенного в ходе эксперимента ³⁹Ar, могут быть объединены в возрастное плато. По возрастному плато можно оценить возраст закрытия K-Ar изотопной системы в исследуемом образце – 280.6±3.2 млн лет.

Рис. 3. Результаты ³⁹Ar/⁴⁰Ar датирования монофракций пород Бурпалинского массива. Ошибка составляет ±2σ.

Fig. 3. Results of ³⁹Ar/⁴⁰Ar dating of monofractions of rocks from the Burpala massif. The error is ±2σ.

Амфибол из щелочного сиенита Бр3 5-4 (рис. 3, б; Прил. 1, табл. 1.1) образует возрастной спектр, насчитывающий восемь ступеней. Три среднетемпературные ступени, включающие более 61 % от выделенного ³⁹Ar, формируют возрастное плато со средневзвешенным возрастом 297.9±4.0 млн лет.

Возрастной спектр калиевого полевого шпата из щелочного сиенита Бр3 5-3 состоит из десяти ступеней (рис. 3, в; Прил. 1, табл. 1.1). Семь средне- и высокотемпературных ступеней образуют возрастное плато, отвечающее более 71 % от выделенного в ходе эксперимента ³⁹Ar. Возраст закрытия изотопной системы, согласно выделенному плато, составляет 274.0±6 млн лет.

Калиевый полевой шпат из образца щелочного сиенита Бр3 5-11 формирует возрастной спектр, состоящий из двенадцати ступеней (рис. 3, г; Прил. 1, табл. 1.1). Семь средне – высокотемпературных ступеней объединены в возрастное плато, включающее более 65 % от выделенного в ходе эксперимента ³⁹Ar. Возраст закрытия K-Ar изотопной системы в полевом шпате может быть оценен как 277.4±6 млн лет в соответствии с этим плато.

Возрастной спектр калиевого полевого шпата из кварцевого сиенита К-14 включает девять ступеней (рис. 3, д; Прил. 1, табл. 1.1). Шесть высокотемпературных ступеней, отвечающих почти 84 % от выделенного в ходе эксперимента ³⁹Ar, образуют возрастное плато со средневзвешенным возрастом 283.0±6 млн лет.

Образец флогопита Рз 3-1 из рудного нефелинового сиенита массива Бурпала в ходе ³⁹Ar/⁴⁰Ar эксперимента показал спектр, состоящий из шести ступеней (рис. 3, е; Прил. 1, табл. 1.1). Четыре среднетемпературные ступени, включающие 65.5 % от выделенного аргона, могут быть объединены в возрастное плато, отвечающее интервалу закрытия изотопной системы – 301.2±3.6 млн лет.

6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

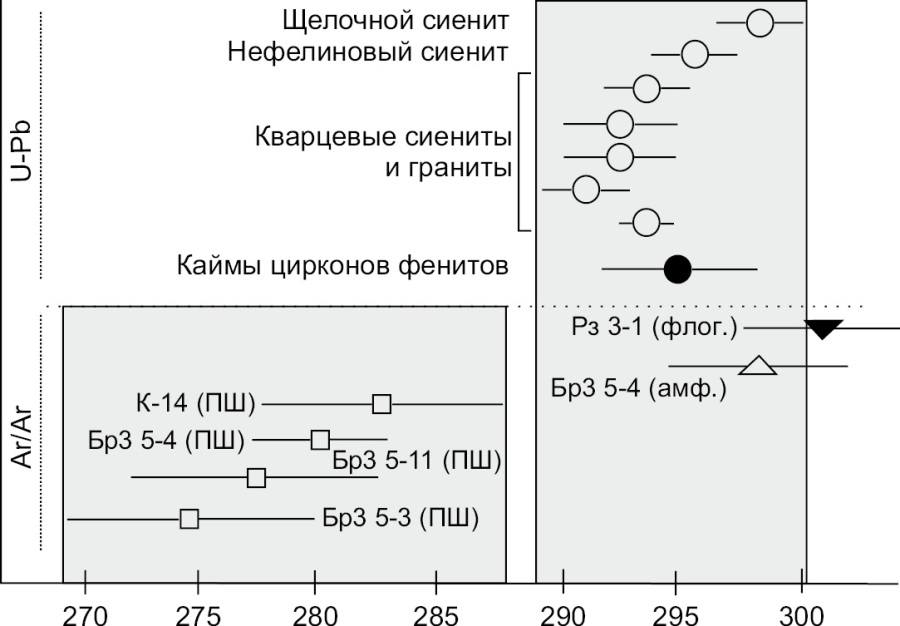

По результатам проведенных ³⁹Ar/⁴⁰Ar изотопных измерений диапазон закрытия K-Ar изотопных систем полевых шпатов, слюд и амфиболов пород массива Бурпала составляет 274–301млн лет. Отдельно стоит отметить более поздний интервал закрытия K-Ar изотопной системы в полевых шпатах кварцевых и щелочных сиенитов – 274–283 млн лет (рис. 4), в то время как время закрытия K-Ar изотопной системы в амфиболе (см. рис. 3, б) щелочного сиенита и флогопите рудного нефелинового сиенита с REE-Nb-Zr-минерализацией (см. рис. 3, е) составляет 298±4 млн лет и 301±4 млн лет соответственно. Опубликованные результаты геохронологических исследований цирконов из основных разновидностей пород массива Бурпала ограничивают его кристаллизацию в довольно узком интервале – 300–289 млн лет [Kotov et al., 2013; Izbrodin et al., 2024; Starikova et al., 2024]. Внедрение основной фазы массива, представленной щелочными и нефелиновыми сиенитами, происходило в период 300–294 млн лет. Диапазон значений возраста с 296 до 289 млн лет можно интерпретировать как становление кварцевых и кварцсодержащих сиенитов, пород жильной фации [Izbrodin et al., 2024]. U-Pb возраст для цирконов из фенитов (295±3 млн лет) согласуется с возрастом образования магматических пород Бурпалинского массива [Starikova et al., 2024]. Согласно работе [Starikova et al., 2024] рассчитанная температура образования цирконов по геотермометру Ti в цирконе составила для кварцевых сиенитов – 830±30 °С, щелочные и фельдшпатоидные сиениты имеют температурный интервал образования 680–750 °С. Температура образования кайм цирконов из щелочных сиенитов составляет 580–715 °С. Также в щелочных сиенитах присутствуют зерна циркона, характеризующиеся пятнистым, часто пористым, строением; их образование, вероятно, связано с процессами растворения – переотложения при активном участии флюида. Оценка температуры образования этих цирконов составляет 570–760 °С [Starikova et al., 2024].

Рис. 4. Сводка результатов геохронологических исследований пород Бурпалинского массива ³⁹Ar/⁴⁰Ar (квадраты и треугольники) и U-Pb (круги) методами.

Прозрачные фигуры – магматические породы, черные фигуры – рудные образцы. Данные U-Pb датирования из работ [Kotov et al., 2013; Izbrodin et al., 2024; Starikova et al., 2024].

Fig. 4. Summary of the results of³⁹Ar/⁴⁰Ar (squares and triangles) and U-Pb (circles) geochronological studies of the Burpala massif rocks.

Transparent figures are igneous rocks, black figures are ore samples. U-Pb dating results are presented after [Kotov et al., 2013; Izbrodin et al., 2024; Starikova et al., 2024].

Время закрытия K-Ar изотопной системы в амфиболе и флогопите пересекается с интервалом образования цирконов этих пород. Таким образом, можно предположить образование этих минералов на глубине, где температура ниже 550 °С, или же породы относительно быстро достигли этой глубины. В ходе комплексного изучения породообразующих минералов Бурпалинского щелочного массива по различным его участкам [Malyutina et al., 2025] была проведена оценка пригодности минеральных ассоциаций для термобарометрического анализа. Установлено, что информативные пары минералов, необходимые для реконструкции условий кристаллизации магматических пород, присутствуют в кварцевых и кварцсодержащих сиенитах. Для проведения термобарометрических расчетов были отобраны образцы кварцевых сиенитов, содержащие идиоморфные или близкие к идиоморфным кристаллы кальциевого амфибола, характеризующиеся минимальным количеством включений и демонстрирующие текстурные признаки равновесия с плагиоклазом. Давление кристаллизации было оценено с использованием Al-в-амфиболе барометра [Anderson, Smith, 1995]. Полученные значения давления находятся в диапазоне 2.8–3.2 кбар (Прил. 2, табл. 2.1), что соответствует глубине формирования порядка 10 км. Если принять средний геотермальный градиент 25–30 °C/км, то глубине образования пород соответствует температура более 250–300 °С, что выше температуры закрытия K-Ar изотопной системы в полевых шпатах (200–250 °С [Hodges 2004]), ниже температуры закрытия в амфиболе (550 °С) и близко к температуре закрытия в биотите (330 °С). Отчетливо фиксирующийся кластер возрастов полевых шпатов (274–283 млн лет; рис. 4) показывает, что в этом интервале породы массива достигли глубины 7–8 км, где и произошло закрытие изотопной системы минерала.

Геохронологические данные для пород массива Бурпала показывают согласованность проявления магматизма Северо-Байкальской щелочной провинции и Ангаро-Витимского батолита. По результатам ³⁹Ar/⁴⁰Ar исследований закрытие изотопной системы биотита гранитоидов Ангаро-Витимского батолита растянуто во времени на 120 млн лет, в то время как закрытие изотопных систем калиевого полевого шпата/плагиоклаза (Tc ~200–250 °С) на всех исследованных участках фиксируется в узком интервале – 170–140 млн лет (поздняя юра – ранний мел). Этот рубеж соответствует прохождению пород Ангаро-Витимского батолита на уровне глубины 7–8 км [Travin et al., 2023]. На основе результатов исследования детритовых цирконов бассейна р. Ангаракан (северо-западная часть Ангаро-Витимского батолита), водосборная площадь которого сложена в основном гранитоидами баргузинского комплекса, четко фиксируется позднепалеозойский этап с максимумами плотности вероятности 315 и 285 млн лет [Tsygankov et al., 2023]. Детритовые зерна циркона в дельте р. Селенги, водосборный бассейн которой покрывает существенную часть Ангаро-Витимского батолита, дают резкий доминирующий пик 290 млн лет, что указывает на преобладающий пик магматизма в это время [Ivanov et al., 2016]. Изучение цирконов из коренных пород центральной части батолита также показывает два этапа формирования известково-щелочных гранитов баргузинского комплекса, образующих основной объем Ангаро-Витимского батолита [Tsygankov et al., 2007, 2017; Khubanov et al., 2021].

Геохронологические исследования гранитоидов Ангаро-Витимского батолита, отобранных на северо-восточном берегу оз. Байкал, показали что U-Pb возраст образцов (возраст образования), совпадает с полученным 39Ar/40Ar возрастом по биотиту. Это доказывает, что породы в этой части Ангаро-Витимского батолита испытали подъем до глубины меньше 10 км во время своего формирования или сразу после [Travin et al., 2023]. С этой точки зрения щелочные породы Бурпалинского массива показывают схожие тенденции – возраст амфибола и флогопита близок к U-Pb возрасту образования пород.

Витимская зона щелочного магматизма представляет собой область, простирающуюся в северо-восточном направлении более чем на 450 км при ширине 50 км. Выделяют два этапа образования щелочных массивов: раннепалеозойский (520–485 млн лет) и позднепалеозойский (309–290 млн лет) [Doroshkevich et al., 2012; Izbrodin et al., 2020]. Для пород Ингурского массива установлено время закрытия U-Pb изотопной системы в цирконе – 272±3.9 млн лет [Rampilova et al., 2022] и K-Ar изотопной системы в амфиболе (³⁹Ar/⁴⁰Ar методом по амфиболу) – 266±7 млн лет [Lykhin et al., 2024]. Оруденение массива авторы связывают с длительным нахождением остаточных флюидонасыщенных расплавов при субсолидусной температуре, что привело к глубокой дифференциации, перераспределению вещества в магматической камере и образованию рудной минерализации из изначально слабо обогащенных щелочно-гранитоидных магм [Lykhin et al., 2024].

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных ³⁹Ar/⁴⁰Ar исследований мономинеральных фракций нефелиновых, щелочных и кварцвых сиенитов Бурпалинского массива показывают, что K-Ar изотопные системы во флогопите и амфиболе закрылись практически синхронно (298–301 млн лет), интервал их закрытия согласуется с периодом кристаллизации пород (289–300 млн лет), определенным U-Pb методом по цирконам. Закрытие K-Ar изотопной системы в полевых шпатах значительно (274–283 млн лет) отстает от периода кристаллизации основных фаз массива, что в совокупности с оценками давления образования пород показывает, что образовались они на глубине более 10 км. Отсчет «изотопных часов» в полевых шпатах начался лишь с достижением исследуемыми породами глубины 7–8 км, спустя 12–15 млн лет.

8. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам за советы по улучшению статьи и конструктивные замечания.

9. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Подготовка статьи – А.В. Пономарчук; исследования, обработка и интерпретация результатов – А.В. Пономарчук, А.В. Малютина, И.А. Избродин, Т.А. Радомская, А.Г. Дорошкевич; пробоподготовка – А.В. Пономарчук, И.А. Избродин, Т.А. Радомская; доработка рукописи – А.Г. Дорошкевич, И.Р. Прокопьев.

Preparation of the article – A.V. Ponomarchuk; research, processing and interpretation of the results – A.V. Ponomarchuk, A.V. Malyutina, I.A. Izbrodin, T.A. Radomskaya, A.G. Doroshkevich; sample preparation – A.V. Ponomarchuk, I.A. Izbrodin, T.A. Radomskaya; revision of the manuscript – A.G. Doroshkevich, I.R. Prokopyev.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью. Авторы прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript. The authors read and approved the final manuscript.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 / APPENDIX 1

Таблица 1.1. Результаты ³⁹Ar/⁴⁰Ar датирования монофракций пород Бурпалинского массива

Table 1.1. Results of ³⁹Ar/⁴⁰Ar dating of monofractions of the Burpalа massif rocks

T, °C | ⁴⁰Ar/³⁹Ar | ± | ³⁸Ar/³⁹Ar | ± | ³⁷Ar/³⁹Ar | ± | ³⁶Ar/³⁹Ar | ± | ³⁹Ar, % | Возраст, млн лет | ± |

БрЗ 5-3, КПШ, J=0.003613±0.000034 | |||||||||||

500 | 40.9 | 0.3 | 0.499 | 0.008 | 1.39 | 0.02 | 0.121 | 0.003 | 2.9 | 33.9 | 6.4 |

600 | 45.13 | 0.07 | 0.088 | 0.001 | 0.201 | 0.004 | 0.020 | 0.001 | 14.3 | 239.5 | 2.7 |

670 | 45.64 | 0.07 | 0.035 | 0.001 | 0.070 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 28.2 | 264.4 | 2.9 |

720 | 47.99 | 0.05 | 0.029 | 0.002 | 0.070 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 39.1 | 270.2 | 3.1 |

780 | 48.47 | 0.07 | 0.023 | 0.001 | 0.075 | 0.005 | 0.009 | 0.002 | 49.7 | 276.6 | 3.6 |

840 | 49.8 | 0.2 | 0.028 | 0.002 | 0.089 | 0.007 | 0.013 | 0.001 | 58.5 | 277.5 | 3.5 |

910 | 48.4 | 0.1 | 0.028 | 0.002 | 0.096 | 0.007 | 0.011 | 0.001 | 67.1 | 273.2 | 3.4 |

980 | 49.5 | 0.1 | 0.024 | 0.003 | 0.09 | 0.01 | 0.015 | 0.002 | 75.8 | 272.5 | 4.0 |

1050 | 49.9 | 0.2 | 0.026 | 0.001 | 0.087 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 88.1 | 272.4 | 3.9 |

1130 | 50.8 | 0.1 | 0.026 | 0.001 | 0.110 | 0.006 | 0.017 | 0.001 | 100.0 | 275.5 | 2.9 |

БрЗ 5-11, КПШ, J=0.003805±0.000038 | |||||||||||

500 | 21.8 | 0.4 | 0.55 | 0.01 | 2.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 1.8 | 72.7 | 43.1 |

580 | 39.9 | 0.1 | 0.090 | 0.004 | 0.257 | 0.008 | 0.010 | 0.002 | 8.9 | 237.2 | 4.0 |

650 | 41.7 | 0.2 | 0.036 | 0.002 | 0.090 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 18.8 | 255.3 | 3.8 |

710 | 44.2 | 0.1 | 0.018 | 0.001 | 0.034 | 0.002 | 0.0018 | 0.0007 | 31.3 | 277.6 | 2.9 |

760 | 44.9 | 0.1 | 0.016 | 0.001 | 0.045 | 0.005 | 0.0018 | 0.0003 | 44.0 | 281.7 | 2.7 |

820 | 45.6 | 0.1 | 0.018 | 0.002 | 0.021 | 0.004 | 0.0068 | 0.0010 | 53.5 | 277.0 | 3.2 |

880 | 44.6 | 0.1 | 0.012 | 0.001 | 0.038 | 0.004 | 0.0067 | 0.0002 | 65.8 | 271.3 | 2.6 |

950 | 45.3 | 0.1 | 0.018 | 0.002 | 0.030 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 74.4 | 278.3 | 4.2 |

1030 | 45.7 | 0.1 | 0.016 | 0.001 | 0.028 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 83.1 | 280.4 | 2.7 |

1080 | 46.7 | 0.1 | 0.025 | 0.001 | 0.079 | 0.007 | 0.012 | 0.002 | 92.3 | 274.2 | 4.4 |

1130 | 47.5 | 0.1 | 0.021 | 0.002 | 0.046 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 100.0 | 290.7 | 4.6 |

БрЗ 5-4, КПШ, J=0.003660±0.000035 | |||||||||||

500 | 37.6 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | 3.64 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 2.1 | 105.1 | 28.3 |

600 | 42.3 | 0.3 | 0.016 | 0.004 | 0.45 | 0.03 | 0.009 | 0.002 | 12.8 | 245.1 | 4.7 |

670 | 45.5 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.13 | 0.02 | 0.007 | 0.002 | 25.9 | 267.0 | 4.6 |

740 | 46.6 | 0.1 | 0.006 | 0.003 | 0.10 | 0.03 | 0.004 | 0.002 | 36.3 | 278.9 | 4.3 |

810 | 47.5 | 0.1 | 0.007 | 0.003 | 0.09 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 47.4 | 282.0 | 3.1 |

880 | 48.5 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | 0.009 | 0.003 | 56.4 | 279.2 | 5.5 |

950 | 47.6 | 0.2 | 0.019 | 0.001 | 0.07 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 66.7 | 281.5 | 4.1 |

1020 | 48.4 | 0.2 | 0.002 | 0.004 | 0.03 | 0.01 | 0.009 | 0.002 | 74.8 | 279.9 | 4.2 |

1080 | 49.1 | 0.1 | 0.019 | 0.003 | 0.13 | 0.02 | 0.011 | 0.001 | 86.1 | 280.7 | 3.0 |

1130 | 49.1 | 0.1 | 0.007 | 0.003 | 0.09 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 91.9 | 290.2 | 3.8 |

1180 | 51.00 | 0.04 | 0.011 | 0.001 | 0.06 | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 100.0 | 293.4 | 3.5 |

БрЗ 5-4, амфибол, J=0.003707±0.000036 | |||||||||||

550 | 60.0 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 1.7 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 2.0 | 294.4 | 34.1 |

700 | 50.2 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 1.1 | 0.1 | 0.038 | 0.006 | 5.2 | 243.8 | 11.0 |

850 | 48.5 | 0.1 | 0.019 | 0.003 | 0.18 | 0.02 | 0.009 | 0.003 | 20.2 | 283.8 | 5.4 |

960 | 56.8 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.2 | 0.06 | 0.02 | 24.8 | 252.0 | 29.8 |

1050 | 53.2 | 0.2 | 0.016 | 0.005 | 0.72 | 0.03 | 0.017 | 0.006 | 35.7 | 297.0 | 8.1 |

1100 | 53.1 | 0.1 | 0.013 | 0.001 | 0.71 | 0.03 | 0.016 | 0.001 | 57.7 | 298.4 | 3.4 |

1130 | 53.6 | 0.2 | 0.016 | 0.002 | 0.81 | 0.02 | 0.018 | 0.003 | 86.1 | 297.1 | 5.5 |

1150 | 54.2 | 0.2 | 0.014 | 0.004 | 0.95 | 0.03 | 0.009 | 0.004 | 100.0 | 315.5 | 6.7 |

К-14, КПШ, J=0.004174±0.000046 | |||||||||||

500 | 85.1 | 5.7 | 1.16 | 0.08 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 138.2 | 207.1 |

600 | 41.6 | 0.5 | 0.184 | 0.006 | 0.428 | 0.006 | 0.038 | 0.003 | 4.3 | 215.9 | 6.7 |

700 | 45.0 | 0.2 | 0.066 | 0.001 | 0.253 | 0.004 | 0.024 | 0.001 | 16.1 | 265.1 | 3.6 |

780 | 46.7 | 0.2 | 0.046 | 0.002 | 0.256 | 0.006 | 0.020 | 0.001 | 27.8 | 283.2 | 4.0 |

870 | 44.4 | 0.0 | 0.032 | 0.001 | 0.274 | 0.004 | 0.014 | 0.001 | 43.8 | 279.5 | 3.1 |

950 | 45.7 | 0.2 | 0.036 | 0.002 | 0.238 | 0.007 | 0.025 | 0.004 | 56.1 | 267.6 | 7.6 |

1010 | 45.3 | 0.1 | 0.030 | 0.001 | 0.126 | 0.007 | 0.015 | 0.002 | 68.8 | 283.2 | 4.4 |

1070 | 46.6 | 0.1 | 0.028 | 0.001 | 0.085 | 0.002 | 0.017 | 0.001 | 84.4 | 288.5 | 3.5 |

1130 | 47.2 | 0.2 | 0.029 | 0.001 | 0.059 | 0.007 | 0.021 | 0.001 | 100.0 | 285.0 | 3.5 |

Рз 3-1, флогопит, J=0.003351±0.000029 | |||||||||||

830 | 61.3 | 0.3 | 0.020 | 0.005 | 0.78 | 0.06 | 0.010 | 0.004 | 11.8 | 322.0 | 6.1 |

930 | 58.0 | 0.2 | 0.002 | 0.005 | 0.65 | 0.02 | 0.009 | 0.002 | 31.7 | 304.2 | 4.2 |

1000 | 56.9 | 0.2 | 0.001 | 0.004 | 0.77 | 0.04 | 0.009 | 0.0003 | 47.8 | 300.8 | 2.6 |

1060 | 57.0 | 0.3 | 0.009 | 0.006 | 0.98 | 0.06 | 0.010 | 0.004 | 60.9 | 300.8 | 6.7 |

1120 | 56.9 | 0.3 | 0.002 | 0.006 | 0.85 | 0.02 | 0.012 | 0.004 | 77.3 | 296.3 | 7.2 |

1170 | 57.0 | 0.2 | 0.015 | 0.001 | 0.79 | 0.04 | 0.016 | 0.002 | 100.0 | 292.1 | 3.5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 / APPENDIX 2

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета минерального барометра плагиоклаз – роговая обманка в кварцевых сиенитах массива Бурпала

Table 2.1. Initial data for determining the applicability of the plagioclase – hornblende geobarometry in quarts syenites of the Burpala massif

Образец | Yu-5 | k-14 | k-14 | k-14 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-6 | Yu-5 | Yu-5 | Yu-5 |

Амфибол | ||||||||||||||||||

SiO2 | 46.12 | 48.11 | 44.97 | 47.37 | 44.18 | 44.54 | 44.76 | 44.39 | 44.07 | 45.23 | 44.56 | 43.92 | 43.86 | 43.22 | 43.49 | 45.70 | 52.29 | 46.64 |

TiO2 | 0.18 | 0.27 | 1.35 | 0.28 | 1.12 | 0.88 | 1.07 | 1.00 | 1.18 | 1.10 | 1.22 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Al2O3 | 8.39 | 5.99 | 8.16 | 6.41 | 8.24 | 8.11 | 7.71 | 7.78 | 8.03 | 7.35 | 7.88 | 8.11 | 8.24 | 8.11 | 8.16 | 7.58 | 6.12 | 7.61 |

FeO | 17.48 | 12.75 | 14.81 | 12.58 | 17.70 | 17.03 | 16.93 | 17.02 | 17.07 | 16.76 | 17.23 | 17.38 | 17.39 | 17.03 | 17.06 | 16.56 | 15.72 | 16.75 |

MgO | 11.99 | 14.48 | 12.50 | 14.69 | 11.09 | 11.49 | 11.62 | 11.46 | 11.13 | 11.66 | 11.51 | 11.14 | 11.16 | 10.85 | 11.18 | 11.92 | 15.31 | 12.19 |

MnO | 0.52 | 0.37 | 0.27 | 0.43 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.46 |

CaO | 12.56 | 11.91 | 11.92 | 12.05 | 11.60 | 11.80 | 11.68 | 11.50 | 11.64 | 11.60 | 11.59 | 11.57 | 11.45 | 11.57 | 11.53 | 12.34 | 11.96 | 12.52 |

Na2O | 1.35 | 2.21 | 2.21 | 2.24 | 1.71 | 1.43 | 1.67 | 1.59 | 1.47 | 1.73 | 1.63 | 1.75 | 1.79 | 1.60 | 1.73 | 1.28 | 1.01 | 1.28 |

K2O | 0.95 | 0.90 | 1.20 | 1.10 | 1.12 | 0.99 | 1.08 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 0.80 | 0.51 | 0.70 |

F | 0.00 | 1.32 | 0.85 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Cl | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Total | 99.55 | 98.42 | 98.38 | 98.90 | 97.37 | 96.88 | 97.14 | 96.33 | 96.14 | 97.01 | 97.29 | 96.62 | 96.63 | 95.11 | 95.87 | 96.65 | 103.29 | 98.16 |

Плагиоклаз | ||||||||||||||||||

XAb | 0.781 | 0.777 | 0.738 | 0.745 | 0.722 | 0.731 | 0.763 | 0.787 | 0.722 | 0.715 | 0.768 | 0.748 | 0.715 | 0.712 | 0.717 | 0.769 | 0.750 | 0.717 |

X An | 0.188 | 0.204 | 0.233 | 0.231 | 0.247 | 0.230 | 0.214 | 0.188 | 0.252 | 0.253 | 0.202 | 0.219 | 0.285 | 0.288 | 0.283 | 0.231 | 0.250 | 0.283 |

T (C) | 720 | 669 | 731 | 693 | 747 | 746 | 738 | 730 | 725 | 725 | 752 | 739 | 746 | 753 | 738 | 710 | 651 | 703 |

P(Kb) | 3.31 | 1.98 | 3.13 | 2.15 | 2.97 | 2.88 | 2.71 | 2.92 | 3.22 | 2.63 | 2.59 | 3.05 | 3.02 | 2.90 | 3.15 | 2.98 | 1.81 | 2.98 |

Список литературы

1. Anderson J.L., Smith D.R., 1995. The Effect of Temperature and fO2 on Al-in-Hornblende Barometry. American Mineralogist 80 (5–6), 549–559. https://doi.org/10.2138/am-1995-5-614.

2. Архангельская В.В. Редкометальные щелочные комплексы южного края Сибирской платформы. М.: Недра, 1974. 128 с.

3. Baksi A.K., Archibald D.A., Farrar E., 1996. Intercalibration of 40Ar/39Ar Dating Standards. Chemical Geology 129 (3–4), 307–324. https://doi.org/10.1016/0009-2541(95)00154-9.

4. Carter J.N., Hasler C.E.J., Fuentes A.J., Tholt A.J., Morgan L.E., Renne P.R., 2025. Bayesian Calibration of the 40K Decay Scheme with Implications for 40K-Based Geochronology. Geochimica et Cosmochimica Acta 397, 149–163. https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.03.024.

5. Dodson M.H., 1973. Closure Temperature in Cooling Geochronological and Petrological Systems. Contributions to Mineralogy and Petrology 40, 259–274. https://doi.org/10.1007/BF00373790.

6. Donskaya T.V., Gladkochub D.P., Mazukabzov A.M., Ivanov A.V., 2013. Late Paleozoic – Mesozoic Subduction-Related Magmatism at the Southern Margin of the Siberian Continent and the 150 Million-Year History of the Mongol-Okhotsk Ocean. Journal Asian Earth Sciences 62, 79–97. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.07.023.

7. Doroshkevich A.G., Ripp G.S., Izbrodin I.A., Savatenkov V.M., 2012. Alkaline Magmatism of the Vitim Province, West Transbaikalia, Russia: Age, Mineralogical, Geochemical and Isotope (О, C, D, Sr and Nd) Data. Lithos 152, 157–172. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.05.002.

8. Grau Malonda A., Grau Carles A., 2002. Half-Life Determination of 40K by LSC. Applied Radiation and Isotopes 56 (1–2), 153–156. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(01)00181-6.

9. Harrison T.M., Heizler M.T., McKeegan K.D., Schmitt A.K., 2010. In Situ 40K–40Ca “Double-Plus” SIMS Dating Resolves Klokken Feldspar 40K–40Ar Paradox. Earth and Planetary Science Letters 299 (3–4), 426–433. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.09.023.

10. Harrison T.M., Lovera O.M., 2014. The Multi-Diffusion Domain Model: Past, Present and Future. In: F. Jourdan, D.F. Mark, C. Verati (Eds), Advances in 40Ar/39Ar Dating: From Archaeology to Planetary Sciences. Geological Society of London Special Publications 378, 91–106. https://doi.org/10.1144/SP378.9.

11. Hodges K.V., 2004. Geochronology and Thermochronology in Orogenic Systems. Treatise on Geochemistry 3, 263–292. https://doi.org/10.1016/B0-08-043751-6/03024-3.

12. Ivanov A.V., Demonterova E.I., Reznitskii L.Z., Barash I.G., Arzhannikov S.G., Arzhannikova A.V., Hung C.-H., Chung S.-L., Iizuka Y., 2016. Catastrophic Outburst and Tsunami Flooding of Lake Baikal: U-Pb Detrital Zircon Provenance Study of the Palaeo-Manzurka Megaflood Sediments. International Geology Review 58 (14), 1818–1830. https://doi.org/10.1080/00206814.2015.1064329.

13. Избродин И.А., Дорошкевич А.Г., Малютина А.В., Семенова Д.В., Радомская Т.А., Крук М.Н., Прокопьев И.Р., Старикова А.Е., Рампилов М.О. Геохронология пород щелочного массива Бурпала (Северное Прибайкалье): новые U-Pb данные // Геодинамика и тектонофизика. 2024. Т. 15. № 1. 0741. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0741.

14. Izbrodin I.A., Doroshkevich A.G., Rampilov M.O., Elbaev A.L., Ripp G.S., 2020. Late Paleozoic Alkaline Magmatism in Western Transbaikalia, Russia: Implications for Magma Sources and Tectonic Settings. Geoscience Frontiers 11 (4), 1289–1303. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2019.12.009.

15. Izbrodin I.A., Doroshkevich A.G., Rampilov M.O., Ripp G.S., Lastochkin E.I., Khubanov V.B., Posokhov V.F., Vladykin N.V., 2017. Age and Mineralogical and Geochemical Parameters of Rocks of the China Alkaline Massif (Western Transbaikalia). Russian Geology and Geophysics 58 (8), 903–921. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2017.07.002.

16. Khubanov V.B., Tsygankov A.A., Burmakina G.N., 2021. The Duration and Geodynamics of Formation of the Angara-Vitim Batholith: Results of U-Pb Isotope (LA-ICP-MS) Dating of Magmatic and Detrital Zircons. Russian Geology and Geophysics 62 (12), 1331–1349. https://doi.org/10.2113/RGG20204223.

17. Kossert K., Amelin Yu., Arnold D., Merle R., Mougeot X., Schmiedel M., Zapata-García D., 2022. Activity Standardization of Two Enriched 40K Solutions for the Determination of Decay Scheme Parameters and the Half-Life. Applied Radiation and Isotopes 188, 110362. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2022.110362.

18. Kossert K., Günther E., 2004. LSC Measurements of the Half-Life of 40K. Applied Radiation and Isotopes 60 (2–4), 459–464. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2003.11.059.

19. Kotov A.B., Vladykin N.V., Yarmolyuk V.V., Sal’nikova E.B., Sotnikova I.A., Yakovleva S.Z., 2013. Permian Age of Burpala Alkaline Pluton, Northern Transbaikalia: Geodynamic Implications. Doklady Earth Sciences 453 (1), 1082–1085. https://doi.org/10.1134/S1028334X13110160.

20. Litvinovsky B.A., Posokhov V.F., Zanvilevich A.N., 1999. New Rb-Sr Data on the Age of Late Paleozoic Granitoids of Western Transbaikalia. Geology and Geophysics 40 (5), 677–685.

21. Litvinovsky B.A., Tsygankov A.A., Jahn B.M., Katzir Y., Be’eri-Shlevin Y., 2011. Origin and Evolution of Overlapping Calc-Alkaline and Alkaline Magmas: The Late Palaeozoic Post-Collisional Igneous Province of Transbaikalia (Russia). Lithos 125 (3–4), 845–874. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2011.04.007.

22. Lovera O.M., Richter F.M., Harrison T.M., 1989. The 40Ar/39Ar Thermochronometry for Slowly Cooled Samples Having a Distribution of Diffusion Domain Sizes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 94 (B12), 17917–17935. https://doi.org/10.1029/JB094iB12p17917.

23. Ludwig K.R., 2003. ISOPLOT/Ex: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Version 3.00. Berkeley Geochronology Center Special Publication 4, 74 p.

24. Lykhin D.A., Yarmolyuk V.V., Vorontsov A.A., Magazina L.O., 2024. Composition and Thermochronology of Alkaline Granites of the Inguri Massif: On the Problem of Identifying the Factors That Contributed to the Formation of Rare-Metal Mineralization in Alkaline Granites of Western Transbaikalia. Doklady Earth Sciences 516 (2), 964-975. https://doi.org/10.1134/S1028334X24601342.

25. Малютина А.В. Петрогенезис щелочного сиенитового массива Бурпала (Северное Прибайкалье): Дис. … канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2025. 132 с.

26. Malyutina A.V., Doroshkevich A.G., Starikova A.E., Izbrodin I.A., Prokop’ev I.R., Radomskaya T.A., Kruk M.N., 2025. Composition of Mafic Rock-Forming Minerals in the Rocks of the Burpala Alkaline Massif (Northern Baikal Area). Geology and Geophysics 66 (3), 299–315. https://doi.org/10.2113/RGG20244730.

27. Min K., Mundil R., Renne P.R., Ludwig K.R., 2000. A Test for Systematic Errors in 40Ar/39Ar Geochronology Through Comparison with U-Pb Analysis of a 1.1-Ga Rhyolite. Geochimica et Cosmochimica Acta 64 (1), 73–98. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(99)00204-5.

28. Parsons I., Brown W.L., Smith J.V., 1999. 40Ar/39Ar Thermochronology Using Alkali Feldspars: Real Thermal History or Mathematical Mirage of Microtexture? Contributions to Mineralogy and Petrology 136, 92–110. https://doi.org/10.1007/s004100050526.

29. Портнов А.М., Нечаева Е.А. Нефелинизация в приконтактовых зонах щелочного массива Бурпала // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1967. № 5. С. 71–76.

30. Рампилова М.Н., Рампилов М.О., Избродин И.А. Особенности вещественного состава и возраст щелочных гранитов Ингурского массива, Западное Забайкалье // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 4. 0647. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-4-0647.

31. Renne P.R., Mundil R., Balco G., Min K., Ludwig K.R., 2010. Joint Determination of 40K Decay Constants and 40Ar*/40K for the Fish Canyon Sanidine Standard, and Improved Accuracy for 40Ar/39Ar Geochronology. Geochimica et Cosmochimica Acta 74 (18), 5349–5367. https://doi.org/10.1016/j.gca.2010.06.017.

32. Rytsk E.Yu., Neimark L.A., Amelin Yu.V., 1998. Paleozoic Granitoids in the Northern Part of the Baikalian Orogenic Area: Age and Past Geodynamic Settings. Geotectonics 32 (5), 379–393.

33. Rytsk E.Yu., Velikoslavinskii S.D., Smyslov S.A., Kotov A.B., Glebovitskii V.A., Bogomolov E.S., Tolmacheva E.V., Kovach V.P., 2017. Geochemical Peculiarities and Sources of Late Paleozoic High-K and Ultrapotassic Syenite of the Synnyr and Tas Massifs (Eastern Siberia). Doklady Earth Sciences 476 (1), 1043–1047. https://doi.org/10.1134/S1028334X17090070.

34. Spikings R.A., Popov D.V., 2021. Thermochronology of Alkali Feldspar and Muscovite at T˃150 °C Using the 40Ar/39Ar Method: A Review. Minerals 11 (9), 1025. https://doi.org/10.3390/min11091025.

35. Cтарикова А.Е., Малютина А.В., Избродин И.А., Дорошкевич А.Г., Радомская Т.А., Исакова А.Т., Семенова Д.В., Корсаков А.В. Минералого-петрографическая и геохимическая характеристика циркона как отражение условий его образования на примере цирконов из пород Бурпалинского массива, Северное Прибайкалье // Геодинамика и тектонофизика. 2024. Т. 15. № 5. 0787. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-5-0787.

36. Steiger R.H., Jäger E., 1977. Subcommission on Geochronology: Convention on the Use of Decay Constants in Geo- and Cosmochronology. Earth and Planetary Science Letters 36 (3), 359–362. https://doi.org/10.1016/0012-821X(77)90060-7.

37. Stukel M., Hariasz L., Di Stefano P.C.F., Rasco B.C., Rykaczewski K.P., Brewer N.T., Stracener D.W., Liu Y. et al., 2023. Rare 40K Decay with Implications for Fundamental Physics and Geochronology. Physical Review Letters 131 (5), 052503. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.131.052503.

38. Travin A.V., Buslov M.M., Bishaev Yu.A., Tsygankov A.A., Mikheev E.I., 2023 Tectonothermal Evolution of Transbaikalia in the Late Paleozoic-Cenozoic: Thermochronology of the Angara-Vitim Granite Batholith. Geology and Geophysics 64 (9), 1086–1097. https://doi.org/10.2113/RGG20234577.

39. Tsygankov A.A., Burmakina G.N., Khubanov V.B., Buyantuev M.D., 2017. Geodynamics of Late Paleozoic Batholith Formation in Western Transbaikalia. Petrology 25 (4), 396–418. https://doi.org/10.1134/S0869591117030043.

40. Tsygankov A.A., Khubanov V.B., Burmakina G.N., Buyantuev M.D., 2023. Periodicity of Endogenic Events of West Transbaikalia and North Mongolia (Eastern Segment of the Central Asian Foldbelt): U-Pb Age of Detrital Zircon from the Present-Day River Sediments. Stratigraphy and Geological Correlation 31 (5), 355–375. https://doi.org/10.1134/S0869593823050088.

41. Tsygankov A.A., Litvinovsky B.A., Jahn B.M., Reichow M.K., Liu D.Y., Larionov A.N., Presnyakov S.L., Lepekhina Ye.N., Sergeev S.A., 2010. Sequence of Magmatic Events in the Late Paleozoic of Transbaikalia, Russia (U-Pb Isotope Data). Russian Geology and Geophysics 51 (9), 972–994. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.08.007.

42. Tsygankov A.A., Matukov D.I., Berezhnaya N.G., Larionov A.N., Posokhov V.F., Tsyrenov B.Ts., Khromov A.A., Sergeev S.A., 2007. Late Paleozoic Granitoids of Western Transbaikalia: Magma Sources and Stages of Formation. Russian Geology and Geophysics 48 (1), 120–140. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2006.12.011.

43. Villa I.M., Hanchar J.M., 2013. K-Feldspar Hygrochronology. Geochimica et Cosmochimica Acta 101, 24–33. https://doi.org/10.1016/j.gca.2012.09.047.

44. Vladykin N.V., Sotnikova I.A., 2017. Petrology, Mineralogical and Geochemical Features and Mantle Sources of the Burpala Rare-Metal Alkaline Massif, Northern Baikal Region. Geoscience Frontiers 8 (4), 711–719. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2016.04.006.

45. Vladykin N.V., Sotnikova I.A., Kotov A.B., Yarmolyuk V.V., Salnikova E.B., Yakovleva S.Z., 2014. Structure, Age, and Ore Potential of the Burpala Rare-Metal Alkaline Massif, Northern Baikal Region. Geology Ore Deposits 56 (4), 239–256. https://doi.org/10.1134/S1075701514040060.

46. Yarmolyuk V.V., Budnikov S.V., Kovalenko V.I., Antipin V.S., Goreglyad A.V., Sal’nikova E.B., Kotov A.B., Kozakov I.V. et al., 1997. Geochronology and Geodynamic Setting of the Angara-Vitim Batholith. Petrology 5 (5), 401–414.

47. Yarmolyuk V.V., Kuzmin M.I., Ernst R.E., 2014. Intraplate Geodynamics and Magmatism in the Evolution of the Central Asian Orogenic Belt. Journal of Asian Earth Sciences 93, 158–179. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.07.004.

48. Жидков А.Я. Новая Северо-Байкальская щелочная провинция и некоторые черты нефелиноносности пород // Доклады АН СССР. 1961. Т. 140. № 1. С. 181–184.

49. Zorin Yu.A., 1999. Geodynamics of the Western Part of the Mongolia-Okhotsk Collisional Belt, Trans-Baikal Region (Russia) and Mongolia. Tectonophysics 306 (1), 33–56. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(99)00042-6.

Об авторах

А. В. ПономарчукРоссия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1

А. Г. Дорошкевич

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1

И. А. Избродин

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1

А. В. Малютина

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3; 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1

Т. А. Радомская

Россия

630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1; 664033, Иркутск, ул. Фаворского, 1а

Рецензия

Для цитирования:

Пономарчук А.В., Дорошкевич А.Г., Избродин И.А., Малютина А.В., Радомская Т.А. 40Ar/39Ar ДАТИРОВАНИЕ ПОРОД ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА БУРПАЛА - КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0849. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0849. EDN: MZHCEI

For citation:

Ponomarchuk A.V., Doroshkevich A.G., Izbrodin I.A., Malyutina A.V., Radomskaya T.A. 40Ar/39Ar DATING OF ALKALINE ROCKS FROM THE BURPALA MASSIF AS A KEY TO UNDERSTANDING ITS FORMATION DURATION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0849. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0849. EDN: MZHCEI

JATS XML