ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА

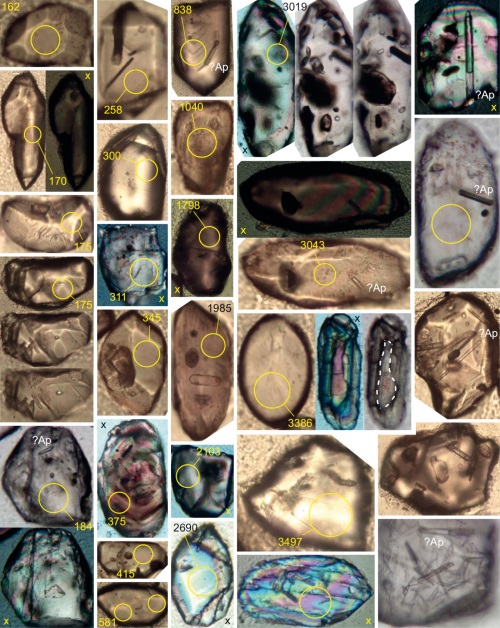

Представлены первые результаты U-Pb изотопного датирования (LA-ICP-MS, ГИН РАН) акцессорного циркона из магматитов г. Кастель и детритового циркона из песчаного матрикса конгломератов нижней подсвиты демерджийской свиты (окрестности г. Южная Демерджи). Полученные три возраста (±1σ) – 147±1, 156±1 и 167±1 млн лет – для гранитоидов Кастельского интрузива согласуются с представлениями о его длительной и многоэтапной магматической эволюции. Возраст 167±1 млн лет совпадает с заключительными стадиями широко проявленного по всему Горному Крыму от м. Фиолент до Карадага эпизода бимодального магматизма. Внедрение первых порций базитовой магмы около этого временного рубежа положило начало формированию Кастельского интрузива. Во время второго этапа в результате фракционирования основной магмы около рубежа 156±1 млн лет происходило формирование кремнекислых расплавов, из которых были кристаллизованы плагиограниты, слагающие основной объем интрузива. Около рубежа 147±1 млн лет остаточные порции кремнекислых расплавов внедрились в основной объем интрузива и близко расположенные вмещающие породы в виде малообъемных аплитовых жил.

Выполнено сопоставление известных на сегодняшний день датировок магматитов и зерен детритового циркона из песчаных пород некоторых триас-юрских осадочных толщ Горного Крыма с целью уточнения источников сноса материала, слагающего породы этих толщ. Показано, что магматиты г. Кастель были локальным источником для демерджийской свиты.

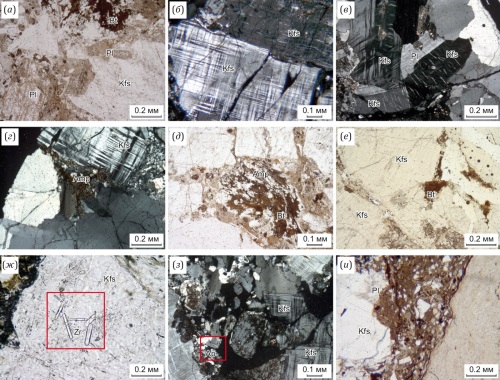

Приведены данные о геологической позиции, возрасте, особенностях вещественного состава гранитоидов Сарамского массива, расположенного в северо-западной части Малханского хребта Западного Забайкалья. В строении массива участвуют породы двух фаз, отвечающие семействам сиенитов, умеренно щелочных гранитов (ранняя фаза) и лейкогранитов (поздняя фаза). Содержание кремнезема (мас. %) в гранитоидах ранней фазы варьируется от 63.8 до 71.2, поздней фазы – от 73.2 до 77.1. Породы ранней и поздней фазы массива имеют повышенную железистость (Fe*=0.77–0.88 и 0.80–0.93). Высокий индекс MALI (8.75–9.97) и содержания SiO2 позволяют отнести породы ранней фазы к щелочному типу, а поздней – к щелочно-известковистому. По значению индекса насыщения алюминием породы ранней фазы (0.93–1.07) соответствуют умеренно и высокоглиноземистым породам, а поздней (1.09–1.13) – отвечают высокоглиноземистым образованиям. Гранитоиды по геохимическим и минералогическим характеристикам отличаются от типичных агпаитовых A-гранитов и соответствуют особой группе глиноземистых пород A-типа. Датирование магматических цирконов двух фаз позволило определить раннеюрский U-Pb возраст (175–177 млн лет). Формирование гранитоидов Сарамского массива по времени практически синхронно с интенсивным орогенезом в Забайкалье, вероятной причиной которого является закрытие Монголо-Охотского океана.

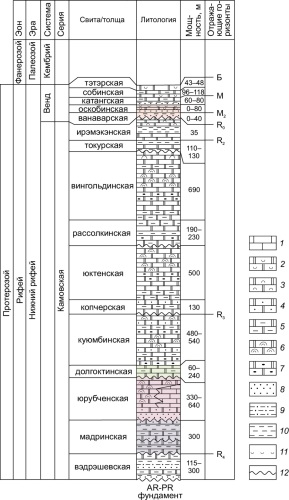

В работе представлены результаты комплексного исследования особенностей геологического строения юго-восточной части Камовского свода Байкитской антеклизы. Использованы опубликованные геолого-геофизические данные, а также новые данные, полученные авторами в ходе сейсморазведочных работ, проведенных методом общей глубинной точки (МОГТ 2D) и методом сейсмической локации бокового обзора (СЛБО). Проведенные исследования позволили уточнить современные представления о геологическом строении и условиях формирования наиболее перспективных на обнаружение промышленных залежей углеводородов (УВ) терригенно-карбонатных пород камовской серии нижнего рифея (мадринская, юрубченская и долгоктинская толщи) и венда (ванаварская и оскобинская свиты), распространенных в юго-восточной части Камовского свода Байкитской антеклизы. Интерпретация сейсмических данных (МОГТ 2D и СЛБО) позволила уточнить мощность наиболее перспективных на УВ терригенно-карбонатных пород нижнего рифея и построить прогнозную геологическую схему предвендской эрозионной поверхности, а также составить схемы толщин перспективных на УВ раннерифейских и вендских отложений. По аналогии с уже разведанными крупными месторождениями УВ центральной части Камовского свода Байкитской антеклизы приведенные в работе новые данные свидетельствуют о благоприятных структурно-тектонических условиях строения изученных нижнерифейских и вендских пород юго-восточного склона Камовского свода Байкитской антеклизы и указывают на их высокую перспективность.

В работе дано описание петрографического и петрогеохимического состава гранитоидов Хотугу-Эекитского массива и дайки риолитов Сололийского поднятия. Выявлено, что породы массива представлены микроклиновыми гранитами. Массив монотонен по своему составу, т.е. без видимых фациальных переходов и разностей фаз внедрения. Помимо пород массива, на рассматриваемой территории развиты малые тела даек риолитов, породы которых сильно изменены вторичными процессами. Выдвинуто предположение о догранитоидном происхождении этих даек и об их интенсивной постмагматической проработке. На основе содержания основных петроокислов, значений их отношений и соотношений, а также индикаторных петрохимических коэффициентов сделан вывод о том, что породы Хотугу-Эекитского массива наиболее близки к плюмазитовым гранитам A2-типа высококалиевой известково-щелочной петрохимической серии. Основные геохимические критерии свидетельствуют о двойственной природе гранитов Хотугу-Эекитского массива, имеющих близость к гранитоидам коллизионной обстановки формирования территории, а их петрогенезис связан, по всей видимости, как со смешанным корово-мантийным, так и с чисто коровым источником. По тем же параметрам составов установлена принадлежность дайки риолитов к низкощелочным образованиям толеитовой серии, отвечающим таковым плюмазитового редкометалльного ряда коровой природы. На основе U-Pb датирования установлен абсолютный возраст даек риолитов – 2146±13 млн лет, по тому же методу и геологическим данным выдвинуто предположение о мезозойском возрасте Хотугу-Эекитского массива 186.7–157.2 млн лет. Анализ минерагенической специализации Хотугу-Эекитского массива и дайки риолитов, выполненный на основе геохимических данных, позволяет отнести изученные образования к продуктивным в отношении золотоносного рудообразования.

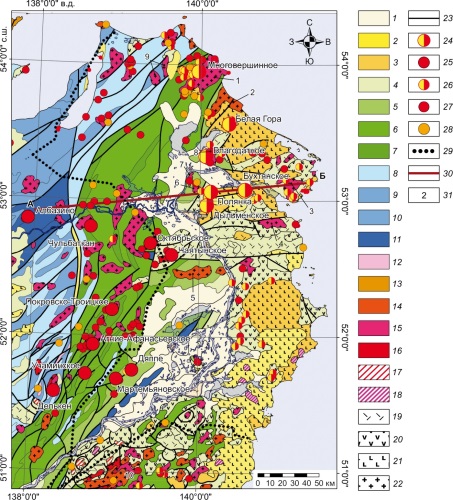

Построены плотностная и магнитная модели земной коры и литосферной мантии Нижнеамурской золотоносной площади. Выполнена геологическая и геодинамическая интерпретация полученных глубинных неоднородностей. Показано, что основная дифференциация региональных геофизических полей территории связана с неоднородностями подкоровой мантии и магматическими телами в средней и верхней части земной коры. Эти неоднородности являются результатом магматических процессов, происходивших на данном участке палеоазиатской окраины в позднемеловое – кайнозойское время в условиях субдукции, в режиме трансформной окраины и континентального рифтогенеза.

Показана пространственная связь эпитермальных золоторудных месторождений с рядом особенностей глубинного строения территории. Отмечена роль мантийных плотностных границ и плотностных неоднородностей на глубине до 20 км в распределении золотой минерализации. Выделены зоны развития глубинных магнитных тел, которые могут интерпретироваться как базитовые интрузии, трассирующие возможные глубинные магмоконтролирующие разломы, с которыми, в свою очередь, может быть связана золотая минерализация.

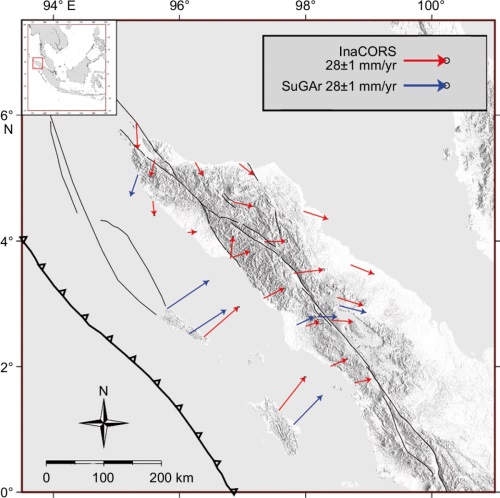

Суматранско-Андаманское землетрясение с М9.2, произошедшее в 2004 г. в тектонически активной cеверной части о. Суматра, вплоть до недавнего времени могло быть причиной постсейсмических деформаций и должно быть принято во внимание при исследовании сейсмического потенциала. Базы данных скоростей ГНСС-станций до землетрясения и через 15 лет после него были использованы для получения предварительного показателя, касающегося того, имеет ли место постсейсмическая деформация в настоящее время. Новые значения скоростей были вычислены на основе временных рядов горизонтальных координат с использованием версии 5.2 программного обеспечения Bernese GNSS. Для этого было проведено сравнение скоростей и скоростей деформаций за два периода. На основе новых ГНСС-данных были получены скорости в диапазоне от 5.5 до 40.5 мм/год и скорости деформаций до 47.2 мкм/год. Характер деформаций этих двух периодов отчетливо выражен там, где векторные скорости направлены в сторону желоба, а проявление деформации растяжения особенно заметно в северной части. Это указывает на то, что постсейсмическая деформация все еще присутствует в этом районе даже спустя 15 лет после землетрясения.

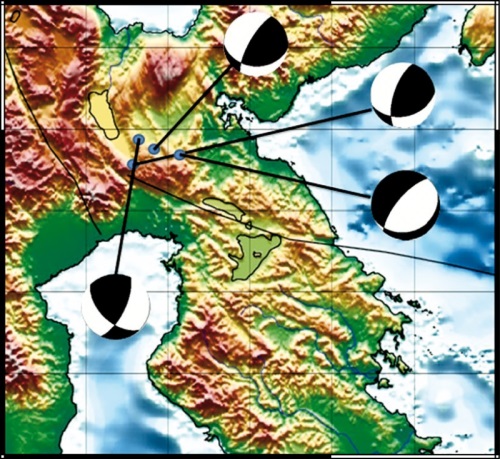

Юго-Восточный и Центральный Сулавеси – это районы, характеризующиеся высокой тектонической активностью, вызванной наличием активного разлома Матано. Сейсмичность вдоль этого разлома имеет высокий уровень. Однако первоначальное положение гипоцентра часто отклоняется от линии тренда разлома, что становится причиной для релокации землетрясений с помощью улучшенного описания локальной структуры. Метод двойной разности является точным методом релокации гипоцентров, использующим данные об относительном времени пробега волн между парными гипоцентрами. Выбор диапазона глубин гипоцентров после релокации способствует определению механизма очага, что является решающим фактором при определении типов разломов. В данном исследовании переопределено местоположение очагов 485 событий с магнитудой M2–M6.1, произошедших с января 2009 г. по декабрь 2016 г., а результаты релокации гипоцентров 427 событий показали картину, близкую к общему тренду крупных и мелких разломов. Сейсмические смещения по разлому Матано ориентированы преимущественно в юго-восточном и северо-западном направлениях. Кроме того, сейсмическая активность, зафиксированная до релокации главным образом на глубине 10 км, перестает быть видимой. Согласно статистике, значения остаточного времени от –2.5 до +2.5 мс, полученные в результате релокации, являются более приближенными к нулю, чем значения от –4.5 до +4.5 мс, полученные для события до его релокации. Механизмы очагов 16 событий после окочательной релокации относятся в основном к сдвиго-сбросовому типу. Вдоль разлома Матано наблюдается преимущественно левостороннее смещение. Причиной сейсмичности вдоль зоны данного разлома является активность данного разлома как основного источника землетрясений, а также его взаимодействие с соседними разломами Палу-Коро и Соронг.

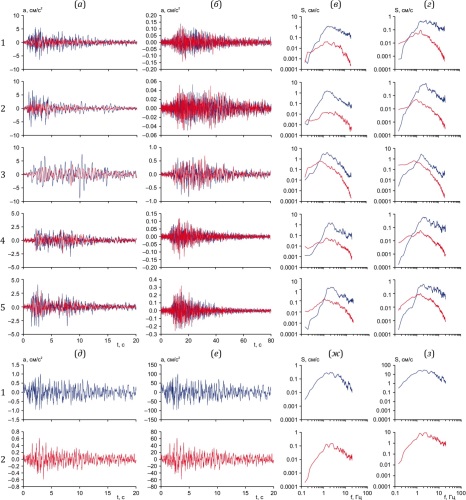

Для территорий южной части Восточной Сибири и Северной Монголии дана количественная оценка влияния скоростных неоднородностей грунтовых слоев верхней части земной коры на единый обоснованный исходный сигнал. В сейсмическом отношении территория оценивается в 7–9 баллов, в геоморфологическом – представляется как система межгорных понижений и горных сооружений, в геологическом плане район входит в систему Байкальской рифтовой зоны как ее юго-западный и южный фрагмент.

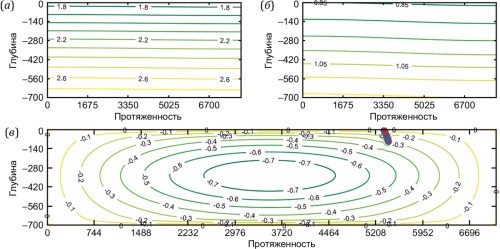

Работа направлена на развитие методов изучения и прогноза сейсмических воздействий сильных землетрясений Байкало-Монгольского региона. Последовательность реализации поставленной задачи связана с необходимостью задания расчетных акселерограмм, построения сейсмогрунтовых моделей и проведения теоретических расчетов для исследуемого региона. При использовании относительно сильных землетрясений, зарегистрированных в 2020–2022 гг. одновременно в г. Иркутске и г. Улан-Баторе, для грунтов первой категории сформирован единый исходный сигнал с учетом вероятных очаговых зон для прогнозируемых близких и относительно далеких сильных землетрясений региона. Для построения расчетных сейсмогрунтовых моделей использованы результаты сейсморазведочных и сейсмометрических измерений, выполненных в последнее время, а также данные, полученные ранее другими исследователями. Учитывались и имеющиеся обобщенные сведения об изменении скоростей сейсмических волн с глубиной для наиболее распространенных типов рыхлых неводонасыщенных грунтов до первых сотен метров и коренных пород до возможной глубины возникновения землетрясений. Построенные модели характеризуются мощностью слоев, изменением скоростей продольных и поперечных волн с глубиной, объемной массой и декрементом затухания.

Результаты теоретических расчетов особенностей влияния скоростных неоднородностей грунтовых слоев на амплитудный и частотный состав сформированных исходных сигналов представлены в параметрах основных показателей сейсмических воздействий (максимальные ускорения, преобладающие частоты колебаний и соответствующий им амплитудный уровень, резонансные частоты и сопутствующие значения усиления колебаний) для построенных вероятных сейсмических моделей по расчетным акселерограммам, спектрам и частотным характеристикам.

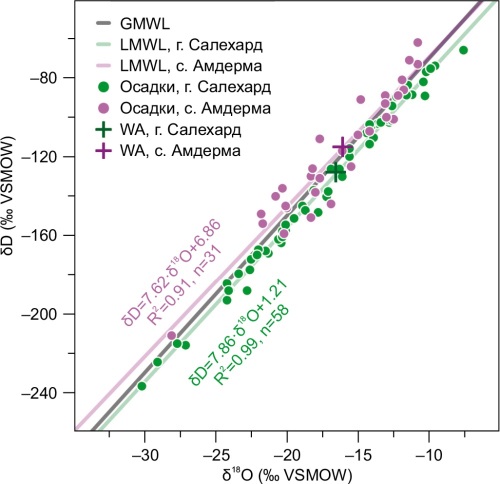

Бугры пучения – широко распространенные криогенные формы рельефа, возникающие в ходе промерзания водонасыщенных отложений и сегрегационного или инъекционного льдообразования с формированием ледяных ядер. Сложные механизмы образования этих форм имеют свои особенности в зависимости от типа вмещающих отложений, водо- и газонасыщенности, скорости промерзания и других факторов. Часто процессы льдообразования сопровождаются взрывами центральной части с образованием отрицательных форм рельефа. В условиях распространения газонасыщенных многолетнемерзлых пород эти процессы сопровождаются газовыми выбросами, возгоранием газа и иными, менее интенсивными, газопроявлениями. В этих условиях достаточно сложно определить причины возникновения катастрофического явления, реконструировать динамику развития процесса и определить роль газонасыщенных флюидов. В данной работе предринята попытка определения условий образования льда с помощью изотопных методов исследования. Изотопный состав льда может отражать условия льдобразования на момент формирования бугров пучения и возможность участия на этом этапе газонасыщенных флюидов из глубокозалегающих газоносных горизонтов [Buddo et al., 2023, 2024]. Состав стабильных изотопов δD и δ¹⁸О определен для трех бугров пучения на юге п-ова Ямал, где проявлялись катастрофические взрывы бугров пучения с формированием крупных воронок. Результаты исследования позволили реконструировать условия формирования бугров пучения и определить различные режимы льдообразования.

Изучено строение, состав, последовательность этапов врезания и заполнения эрозионных форм в бассейне р. Куйтунка на правобережье р. Селенги в позднеледниковье и в голоцене на основе детального изучения и радиоуглеродного датирования почвенно-седиментационной последовательности в разрезах Студеный ключ 2 и падь Ковалева. Проведена корреляция семи разрезов в долинах временных водотоков бассейна р. Куйтунка. В позднеледниковье и в голоцене выявляются три этапа врезания возрастом ~18–17 (предварительно), ~14.7–14.3, 0.25–0 тыс. кал. л. н. (тыс. л. н.). Выделены периоды заполнения долин временных водотоков пролювиальными, пролювиально-делювиальными и эолово-делювиальными отложениями (~17.0–14.7 тыс. л. н.), аккумуляции преимущественно эолово-делювиальных лёссовидных отложений, разделенных этапами педогенеза (14.30–0.25 тыс. л. н.). При потеплении и увлажнении климата снижались темпы седиментации, в лёссовидных отложениях преобладали процессы почвообразования (облёссования), формировались различные по мощности органо-аккумулятивные части профиля почвы. Для позднеледникового потепления, сопоставимого с интерстадиалом бёллинг – аллеред (~14.3–12.9 тыс. л. н.), и голоцена (11.7–0 тыс. л. н.) характерна динамичная смена этапов аккумуляции лёссовидных отложений и педогенеза. С похолоданием позднего дриаса (12.9–11.7 тыс. л. н.) связана активизация эоловых и криогенных процессов и короткая фаза педогенеза. Выявлено, что наиболее часто смены фаз седиментации и почвообразования происходили в течение позднеледникового интерстадиала бёллинг – аллеред и раннего (11.7–8.2 тыс. л. н.) голоцена. В среднем голоцене (8.2–4.2 тыс. л. н.) отмечается снижение темпов аккумуляции лёссовидных отложений в днищах временных водотоков, продолжительные периоды (несколько тысяч лет) активного педогенеза. В позднем голоцене (последние 4.2 тыс. л. н.) в разрезах падей, балок, донных оврагов выявляются этапы педогенеза (4.2–1.0 тыс. л. н.), активизации эрозионно-аккумулятивных процессов (1.00–0.25 тыс. л. н.), оврагообразования, ускоренной эрозии и аккумуляции (последние 0.25 тыс. л.).

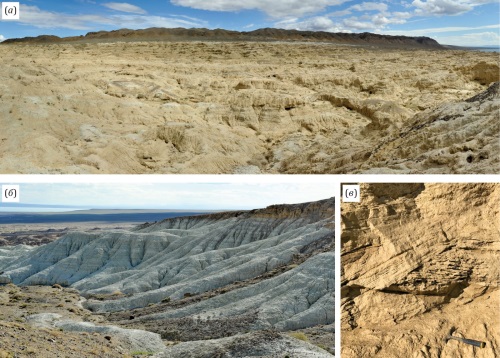

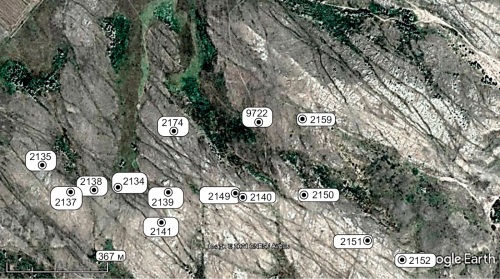

На северо-западе Монголии, в Котловине Больших Озер, широко распространены континентальные отложения позднего неогена мощностью до нескольких сотен метров. Отложения поздненеогеновой свиты хиргис-нур имеют большое значение для биостратиграфии Центральной Азии, поскольку содержат уникальную палеонтологическую летопись и обладают широким географическим распространением в этом регионе. Стратотип свиты был описан в разрезе Хиргис-Нур-2 на северном берегу одноименного озера. Био- и магнитостратиграфическая характеристики разреза по итогам работ 70-х и 80-х гг. XX в. позволили обосновать положение границы миоцена и плиоцена (туролийский и русцинийский биохроны) внутри выделенной пачки А (нижнехиргиснурская подсвита). Целью данной работы было уточнение возраста и стратиграфического расчленения свиты хиргис-нур в свете новых данных. Изучение геологии нижнехиргиснурской подсвиты стратотипа и ревизия комплекса млекопитающих (хищные, копытные, грызуны) позволили сделать вывод о том, что териофауна характеризует поздний туролий (MN13) континентальной шкалы и вся эта часть разреза должна быть отнесена к терминальному миоцену. Полученные результаты дают возможность скорректировать историю развития Котловины Больших Озер.

Чекинский массив расположен в Магнитогорской мегазоне Южного Урала, он сложен щелочными гранитоидами и имеет меридионально вытянутую форму, (1–2)×6.5 км. Впервые проведен анализ трещиноватости и анизотропии магнитной восприимчивости по Чекинскому массиву. Материалы исследования включают замеры трещин и образцы в виде цилиндров (керн). Трещины были разделены на прототектонические и тектонические в программе Stereonet. Прототектонические трещины имеют стандартное разделение по трем типам Г. Клооса – S, Q, L. Система тектонических трещин соответствует модели Риделя, что подтверждает формирование массива в качестве правостороннего магматического сдвигового дуплекса, предполагаемое ранее. Анализ магнитной минералогии показал, что превалирующим магнитным минералом является мелко- и среднезернистый магнетит. По данным анизотропии магнитной восприимчивости определено основное направление течения расплава при формировании массива – 36° СВ. Данное направление практически совпадает с ориентировкой одной из систем прототектонических трещин – 39° СВ. Построенная комплексная структурная модель показывает, что в триасе гранитоидные массивы Магнитогорской мегазоны развивались в механических условиях правой транспрессии, сопряженной с локальной зоной присдвигового растяжения. Данные условия согласуются с общей обстановкой рифтинга и правосторонних сдвигов на Южном Урале в триасовом периоде.

Выполнен обзор современных моделей крупномасштабной мантийной конвекции в зоне погружения тяжелой холодной океанической плиты (слэба) в среду верхней мантии. Формализованным приближением верхней мантии здесь выступает несжимаемая ньютоновская жидкость переменной вязкости. Полагается, что погружению плиты предшествует этап установления режима термогравитационной конвекции мантийного вещества, который обусловлен температурой и плавучестью разогретого легкого вещества. В этой ситуации актуальной является проблема количественной формализации фазовых переходов вещества самой плиты, одним из результатов которой является уплотнение слэба за счет теплового сжатия, удаление части подвижных и легких компонентов ее исходного осадочного материала и, следовательно, утяжеления в целом остаточных компонентов материала плиты. Важным является учет воздействия на плиту мантийных течений, вследствие чего происходит искривление ее геометрической формы, а также вопросы представления этой плиты/слэба как объекта численного моделирования, поскольку в случае принятого Густавом Кирхгофом его представления как тонкой упругой пластины нарушаются соответствующие положения о сохранении нормальности к срединной поверхности деформируемой плиты и сохранении ее толщины.

Цель работы состоит в построении крупномасштабной 2D численной модели мантийной конвекции в зоне субдукции, в которой учитываются термогравитационные режимы верхней мантии и плиты, инициирующиеся ее погружением и воздействием на нее мантийных течений (мантийный ветер), происходящих в ней фазовых переходов. На основании гидродинамики сглаженных частиц (SPH-частиц) построена вычислительная схема динамики слэба. Для оценки верификации модели выполнен ряд вычислительных экспериментов, результаты которых в целом согласуются с выявленными методами сейсмотомографии структуры мантийных течений в области субдукции. Так, согласно модели, показана фрагментарность погружения, что вызвано взаимодействием между погружающейся плитой и той ее частью, которая находится на поверхности, что приводит к деформации опускающейся плиты.