Перейти к:

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ РИФЕЙСКИХ И ВЕНДСКИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМОВСКОГО СВОДА БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802

EDN: GMMZOW

Аннотация

В работе представлены результаты комплексного исследования особенностей геологического строения юго-восточной части Камовского свода Байкитской антеклизы. Использованы опубликованные геолого-геофизические данные, а также новые данные, полученные авторами в ходе сейсморазведочных работ, проведенных методом общей глубинной точки (МОГТ 2D) и методом сейсмической локации бокового обзора (СЛБО). Проведенные исследования позволили уточнить современные представления о геологическом строении и условиях формирования наиболее перспективных на обнаружение промышленных залежей углеводородов (УВ) терригенно-карбонатных пород камовской серии нижнего рифея (мадринская, юрубченская и долгоктинская толщи) и венда (ванаварская и оскобинская свиты), распространенных в юго-восточной части Камовского свода Байкитской антеклизы. Интерпретация сейсмических данных (МОГТ 2D и СЛБО) позволила уточнить мощность наиболее перспективных на УВ терригенно-карбонатных пород нижнего рифея и построить прогнозную геологическую схему предвендской эрозионной поверхности, а также составить схемы толщин перспективных на УВ раннерифейских и вендских отложений. По аналогии с уже разведанными крупными месторождениями УВ центральной части Камовского свода Байкитской антеклизы приведенные в работе новые данные свидетельствуют о благоприятных структурно-тектонических условиях строения изученных нижнерифейских и вендских пород юго-восточного склона Камовского свода Байкитской антеклизы и указывают на их высокую перспективность.

Для цитирования:

Фомин В.А., Вахромеев А.Г., Мотова З.Л., Струнов А.В., Машенькин Д.В., Фомина В.В., Плюснин А.В. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ РИФЕЙСКИХ И ВЕНДСКИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМОВСКОГО СВОДА БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(6):0802. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802. EDN: GMMZOW

For citation:

Fomin V.A., Vakhromeev A.G., Motova Z.L., Strunov A.V., Mashenkin D.V., Fomina V.V., Plusnin A.V. FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND PROSPECTS OF OIL-AND-GAS BEARING CAPACITY OF THE RIPHEAN AND VENDIAN DEPOSITS IN THE SOUTHEASTERN PART OF THE KAMO ARCH OF THE BAYKIT ANTICLISE. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(6):0802. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802. EDN: GMMZOW

1. ВВЕДЕНИЕ

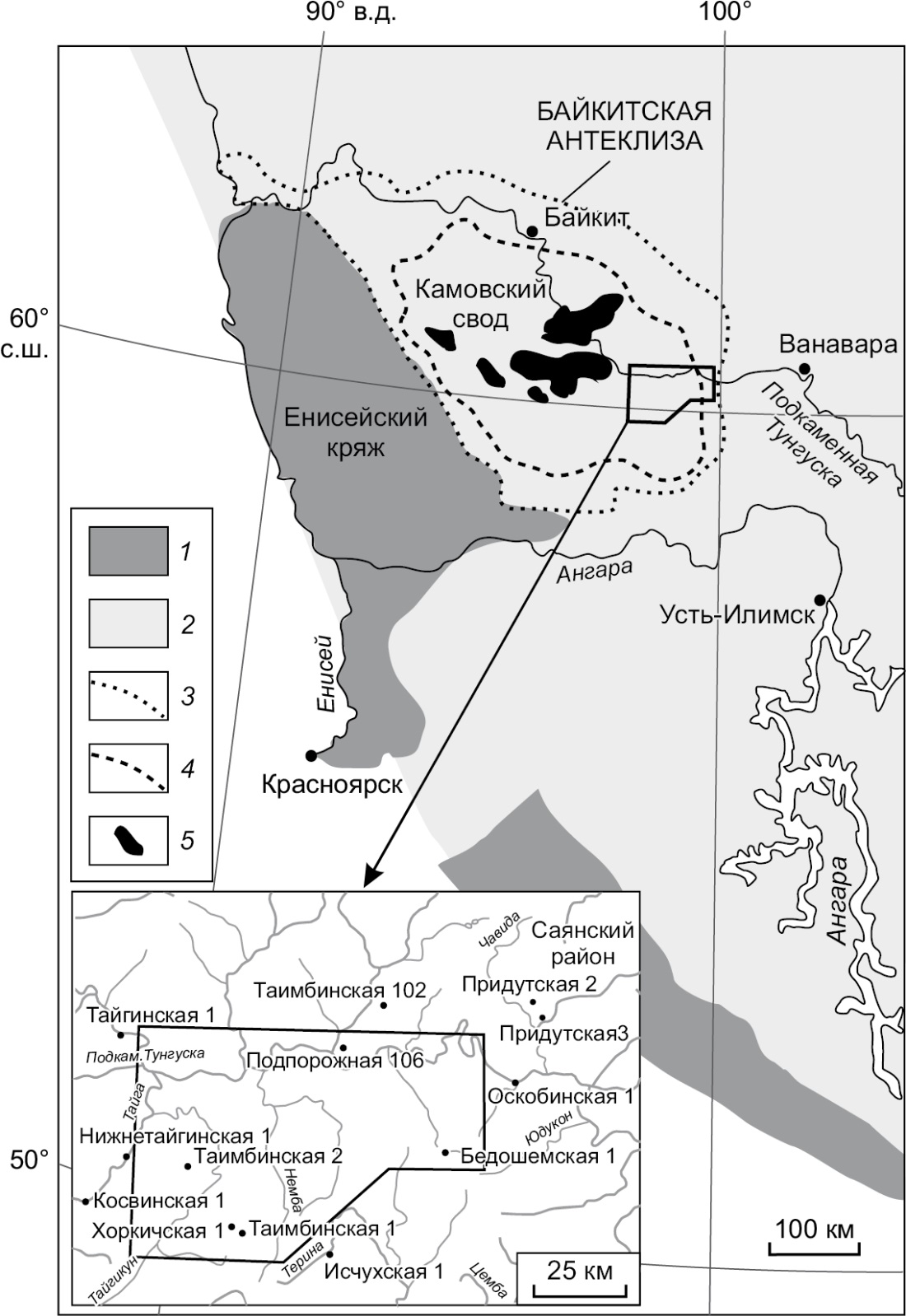

Открытие новых месторождений и поиск залежей углеводородов (УВ) на территории России являются одной из приоритетных задач геологоразведки. В Восточной Сибири, на территории Красноярского края, наиболее крупные месторождения УВ расположены в центральной части Камовского свода Байкитской антеклизы (рис. 1). Байкитская антеклиза, в свою очередь, относится к одноименной нефтегазоносной области Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. На сегодняшний день наибольшее количество исследований геологического строения Байкитской антеклизы сосредоточено в центральной части Камовского свода в связи с тем, что в его пределах расположены уникальные по запасам УВ Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, а также месторождения-спутники: Камовское, Салаирское, Терско-Камовское, Кординское, Абракупчинское [Afanasenkov et al., 2004; Postnikova et al., 2008; Kharakinov, Shlenkin, 2011; Razyapov, Vakhromeev, 2021; и др.]. Особый интерес исследователей обусловлен хорошей изученностью территории, большим массивом данных по геофизическим исследованиям, а также многочисленными разведочными скважинами глубокого бурения.

Рис. 1. Геологическая схема района исследований.

1 – докембрийский фундамент и неопротерозойские осадочные породы Сибирской платформы; 2 – юго-западная часть Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции; 3 – граница Байкитской антеклизы; 4 – граница Камовского свода; 5 – залежи нефти и газа. На врезке – участок исследований, положение скважин глубокого бурения и их названия.

Fig. 1. Geological map of the study area.

1 – Precambrian basement and Neoproterozoic deposits of the Siberian platform; 2 – southwestern part of the Lena-Tunguska oil and gas bearing province; 3 – Baykit anticlise boundary; 4 – Kamo arch boundary; 5 – oil and gas deposits. The inset depicts the study area, location of deep wells, and their names.

Промышленные притоки УВ на территории Байкитской антеклизы были получены преимущественно из карбонатных отложений юрубченской, долгоктинской, куюмбинской, юктенской, рассолкинской, вингольдинской, ирэмэкэнской свит рифея [Kontorovich et al., 1996]. Продуктивность вендских пород Байкитской антеклизы в основном связана с карбонатно-сульфатно-терригенными отложениями ванаварской и оскобинской свит, которые прослеживаются по всему южному склону Камовского свода.

В отличие от центральной части Камовского свода Байкитской антеклизы, его юго-восточный склон до настоящего времени остается наименее изученным в связи с тем, что единичные разведочные скважины не принесли существенных притоков УВ. Несмотря на недостаток информации, юго-восточный склон Камовского свода можно оценивать как высокоперспективный в плане нефтегазоносности. Так, по данным [Mel’nikov et al., 2014], в восточной части Камовского свода предполагается наличие месторождения с крупными запасами нефти в объеме 30–300 тыс. т/км².

В статье приведены современные данные о геологическом строении, структурно-тектонической модели, а также особенностях формирования раннерифейских и вендских терригенно-карбонатных комплексов пород, распространенных на юго-восточном склоне Камовского свода Байкитской антеклизы. Работа основана на синтезе имеющихся опубликованных данных и данных сейсморазведочных работ МОГТ 2D, полученных ОАО «Енисейгеофизика» в 2009 г. на Таимбинском участке недр, и результатов бурения глубоких скважин, полученных ОАО «Енисейгеофизика» в 2009 г., при непосредственном участии авторов.

Основная цель исследования заключалась в обосновании выделения наиболее перспективных на обнаружение УВ природных резервуаров в докембрийском разрезе осадочного чехла юго-восточного склона Камовского свода по аналогии с уже разведанными продуктивными комплексами-коллекторами Байкитской антеклизы.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

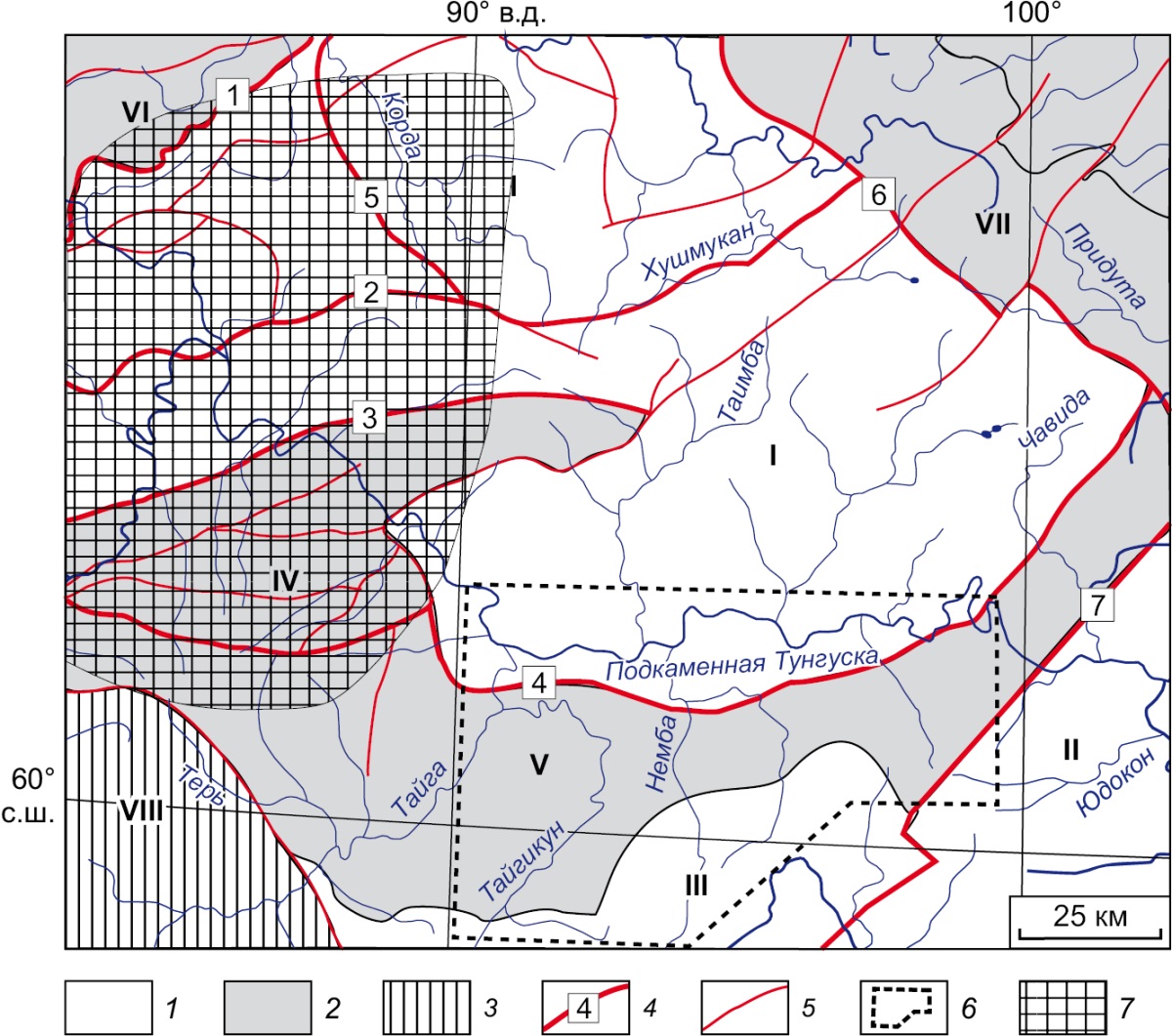

Куюмбинско-Юрубчено-Тохомский ареал (КЮТА) нефтегазонакопления территориально и генетически приурочен к Куюмбинскому рифейскому палеорифту [Kharakinov, Shlenkin, 2011; Kharakhinov et al., 2014; Baranova, 2011] (рис. 2). Месторождения характеризуются очень сложным тектоническим строением, все залежи контролируются блоковыми структурами, ограниченными региональными разломами глубокого заложения (рис. 2). Нефтегазопродуктивность обусловлена изменчивостью фильтрационно-емкостных свойств трещинного мегарезервуара, определяемой в основном архитектурой разломной тектоники и наличием зон субвертикальной трещиноватости.

Рис. 2. Упрощенный фрагмент схемы тектонического строения Байкитско-Катангского региона ([Kharakinov, Shlenkin, 2011], с дополнениями авторов).

1–3 – рифейские структуры (I–VIII): 1 – грабен-рифты (I – Куюмбинский, II – Ванаварский, III – Иркинеевский), 2 – выступы (IV – Юрубченский, V – Деланинский, VI – Тохомо-Куюмбинский, VII – Муторайский), 3 – прогибы (VIII – Каменский); 4 – главные региональные разломы глубокого заложения (цифры в квадратах): 1 – Куюмбинский, 2 – Камовский, 3 – Мадринский, 4 – Деланинский, 5 – Тычанский, 6 – Муторайский, 7 – Бедошемско-Юдоконский; 5 – неглубокие разломы; 6 – граница района исследований; 7 – площадь КЮТА.

Fig. 2. Fragment of the map of tectonic structure of the Baykit-Katnga region (simplified and supplrmdented after [Kharakhinov, Shlenkin, 2011]).

1–3 – Riphean structures (I–VIII): 1 – graben-rifts (I – Kuyumba, II – Vanavara, III – Irkineeva), 2 – protrusions (IV – Yurubchen, V – Delani, VI – Tokhomo-Kuyumba, VII – Mutoray), 3 – troughs (VIII – Kamensk); 4 – regional major deep-seated faults (numbers enclosed in squares): 1 – Kuyumba, 2 – Kamo, 3 – Madra, 4 – Delani, 5 – Tychany, 6 – Mutoray, 7 – Bedoshem-Yudokon; 5 – shallow faults; 6 – study area boundary; 7 – площадь KYuT area.

В пределах КЮТА наиболее продуктивные скважины расположены в районах дезинтегрированных фрагментов рифоподобных карбонатных построек, сложенных преимущественно строматолитовыми доломитами [Baranova, 2011; Mel’nikov et al., 2005] в различных рифейских комплексах. Резервуар сложен проницаемыми терригенно-карбонатными раннерифейскими отложениями мадринской, юрубченской и куюмбинской толщами, а также оскобинской свитой венда [Kharakinov, Shlenkin, 2011]. Коллекторы по типу являются трещинными и трещинно-кавернозными и резко меняют свои свойства по площади и разрезу.

3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОЛЩ РИФЕЙСКОГО КОМПЛЕКСА

Рифейские отложения являются основным нефтегазовым комплексом КЮТА, из которого получены промышленные притоки нефти, газа и конденсата [Afanasenkov et al., 2004; Kutukova et al., 2012; Mukhametzianov et al., 2003; Razyapov, Vakhromeev, 2021; Sautkin, 2016; Fuks et al., 1997; Kharakinov, Shlenkin, 2011; Kharakhinov et al., 2014]. По аналогии с КЮТА продуктивной частью рифейского мегарезервуара на рассматриваемой территории могут являться каверно-трещинные доломиты в верхней, эродированной в предвендское время, толще. Емкость коллекторов обусловлена главным образом кавернами и трещинами.

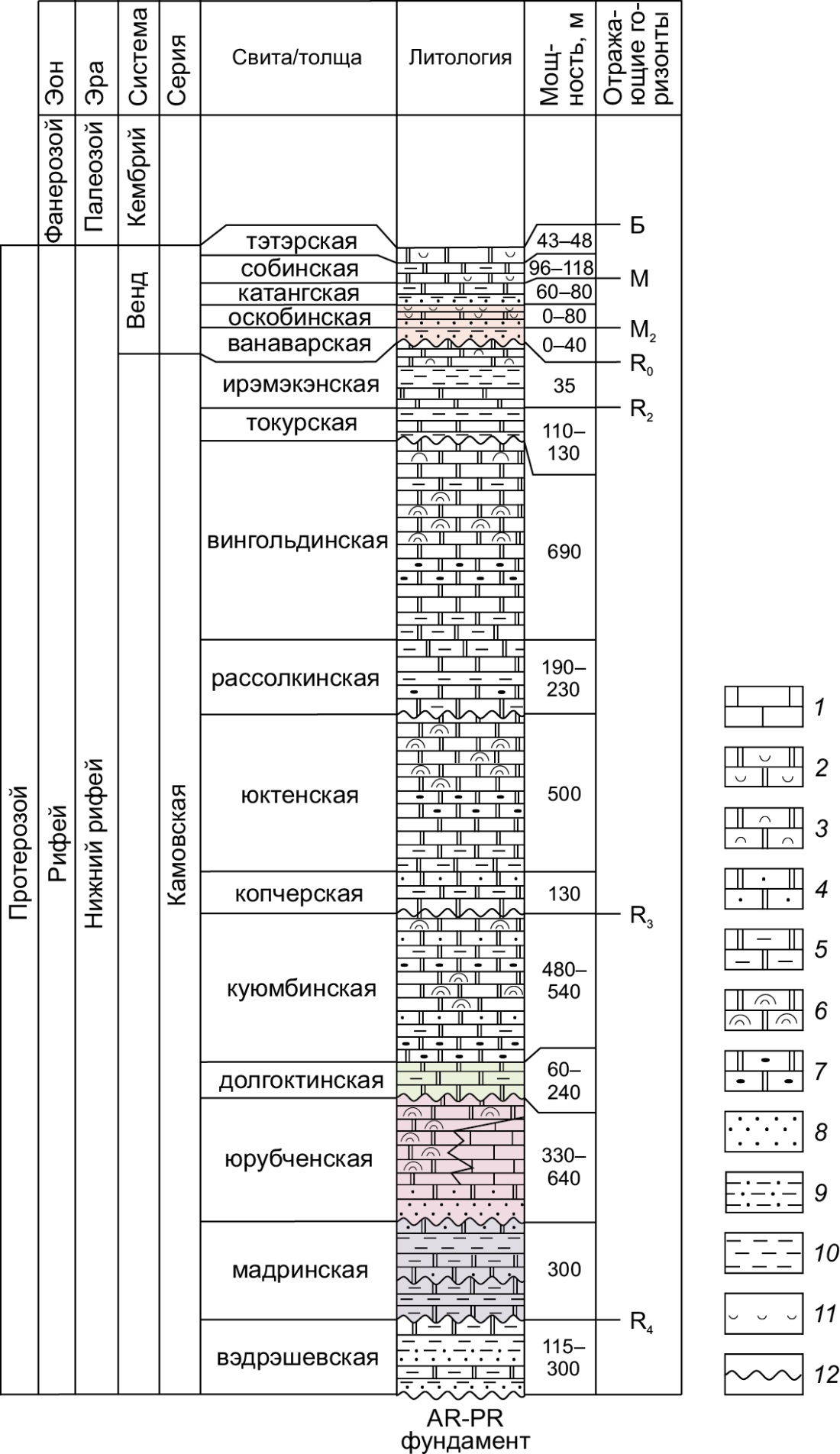

Комплекс пород рифея в районе исследования (рис. 3) представлен терригенно-карбонатными толщами камовской серии, в составе которой выделяются (снизу вверх): вэдрэшевская, мадринская, юрубченская, долготинская, куюмбинская, копчерская, юктэнская, рассолкинская, вингольдская, токурская и ирэмэкэнская, с размывом залегающими на архейско-раннепротерозойском фундаменте Сибирской платформы [Mel’nikov et al., 2005; Kraevskiy et al., 2018]. Возраст пород камовской серии до настоящего времени являлся предметом дискуссий. Имеющиеся опубликованные данные о палеонтологических находках в толщах камовской серии микрофитолитов [Kraevskiy et al., 1991] и микрофоссилий [Nagovitsin et al., 2010], в совокупности с 40Ar/39Ar возрастом силлов долеритов (1499±43 млн лет) [Khabarov et al., 2002], прорывающих зону контакта основания камовской серии и раннепротерозойских гранитогнейсов фундамента Сибирской платформы, позволили ограничить время накопления камовской серии мезопротерозоем. Позднее были получены данные прямого Pb-Pb датирования карбонатных пород камовской серии [Gorokhov et al., 2021] по 12 образцам доломитов из толщ камовской серии по методике [Gorokhov et al., 2019]. В ходе данных геохронологических исследований был установлен возраст нижних (мадринская, юрубченская, куюмбинская и вингольдинская толщи – 1510±50 млн лет) и верхних (ирэмэкэнская толща – 1490±50 млн лет) горизонтов камовской серии, что по Международной хроностратиграфической шкале [Cohen et al., 2022] соответствует раннему мезопротерозою или нижнему рифею согласно Общей стратиграфической шкале [General Stratigraphic Scale, 2024; Gorokhov et al., 2021].

Рис. 3. Стратиграфическая колонка рифейских и вендских пород Байкитской антеклизы ([Khabarov, Varaksina, 2011; Kharakinov, Shlenkin, 2011], с изменениями).

Цветом показаны наиболее перспективные толщи и свиты. 1 – известняки; 2 – ангидритизированные доломиты; 3 – пелоидные доломиты; 4 – песчанистые и песчаные доломиты; 5 – глинистые доломиты; 6 – строматолитовые доломиты; 7 – окремненные доломиты; 8 – песчаники; 9 – алевролиты; 10 – аргиллиты; 11 – ангидриты; 12 – несогласия.

Fig. 3. Stratigraphic column of the Riphean and Vendian rocks of the Baykit anticlise (modified after [Khabarov, Varaksina, 2011; Kharakinov, Shlenkin, 2011]).

Color shows the most promising strata. 1 – limestones; 2 – anhydritized dolomites; 3 – peloid dolomites; 4 – psammitic (sandy) dolomites; 5 – argillaceous dolomites; 6 – stromatolitic dolomites; 7 – silicified dolomites; 8 – sandstones; 9 – aleurolites; 10 – argillites; 11 – anhydrites; 12 – unconformities.

Ниже детально охарактеризованы наиболее перспективные на обнаружение УВ разрезы мадринской, юрубченской и куюмбинской толщ камовской серии, породы которых в большей степени подвержены гипергенным процессам, способствующим развитию трещинно-кавернозных коллекторов.

В составе мадринской толщи выделяются нижняя и верхняя подтолщи [Kharakinov, Shlenkin, 2011]. Нижнемадринская подтолща, по данным сейсморазведочных работ, несогласно залегает на нижележащих алевролитах и аргиллитах вэдрэшевской толщи. В составе подтолщи преобладают доломиты с тонкими прослоями и пакетами песчаников и глинистых аргиллитов. Верхнемадринская подтолща несогласно залегает на породах нижнемадринской подтолщи и сложена переслаиванием глинистых аргиллитов и доломитов со строматолитовыми и глинистыми доломитами. В породах мадринской свиты встречаются микрофоссилии: Leiosphaeridia crassa (Naum.) (Protosphaeridium densum Tim.), L. obsuleta (Naum.), Leiominuscula minuta Naum., Cyanonema sp., Siphonophycus sp., Pulvinosphaeridium sp., Osculosphaera sp., Palaeovaucheria sp., Tasmanites sp., Cucumiforma vanavaria Mikh., Octoedrixium truncatum Rud., Lophospaeridium sp., Valeria lophostriata (Jank.) [Shenfil, Primachok, 1996; Nagovitsin et al., 2010]. Общая мощность отложений мадринской толщи, вскрытых в скважинах Мадринская-156 и Юдоконская-1, варьируется от 270 до 314 м. Из анализа сейсмических материалов по данным геологоразведочных работ (ГРР) [Strunov, 2010] мощность мадринской толщи в пределах исследуемого участка может достигать 1000 м.

Совокупность седиментологических и геофизических данных позволяет предположить, что формирование пород нижнемадринской подтолщи происходило в условиях развития рифтогенных впадин транстенсионного типа, а верхнемадринской подтолщи – в условиях развития рифтогенных впадин, осложнявших архитектуру крупных грабенов региона в виде отдельных трогов и небольших односторонних грабенов [Kharakinov, Shlenkin, 2011].

По результатам интерпретации сейсмических данных ГРР, отложения мадринской толщи выходят на предвендскую эрозионную поверхность в центральной и восточной части юго-восточного склона Камовского свода и занимают его значительную площадь, по сравнению с другими отложениями. Юрубченская толща с постепенным переходом залегает на породах мадринской толщи. Стратотип толщи составной и принят по разрезам скважин Юрубченская-30, -49 и -69. Нижняя часть разреза юрубченской толщи представлена песчаными кремовыми доломитами с прослоями песчаников. В средней части толщи залегают пластово-строматолитовые доломиты с прослоями кремней. В верхней части разреза, наряду с фитогенными доломитами, наблюдаются фитогенно-обломочные, обломочные, микритовые и глинистые разности с прослоями аргиллитов, линзами и включениями кремней. В породах юрубченской толщи описаны микрофоссилии: Tappania plana Yin., Pulvinospaeridium sp., Satka sp., Tappania tubata Yin., Miroedichia sp., Tasmanites sp., Valeria elongata Nagovitsin, Valeria lophostriata (Jank.), Cymatiosphaera sp. [Nagovitsin et al., 2010]; микрофитолиты: Vermiculites homogenous Milst., V. tortuosus Reitl., V. anfractus Z. Zhur., Vesicularites eniseicus Milst., Nubecularites plachinosus Milst., N. uniformis Z. Zhur., N. palmipedalus Yaksch., N. deformis Yaksch., Oncostroma kaizassensis (Posp.), Radiosus crustosus Milst., R. ravidis Z. Zhur. [State Geological Map…, 2015]; строматолиты ex gr.: Stratifera, Omachtenia и Conophyton [Tugarova, 2016]. Общая мощность пород юрубченской толщи варьируется от 319 до 550 м.

Особенности внутреннего строения юрубченской толщи указывают на проградацию приливно-отливных равнин и маркируют время максимального понижения относительно уровня моря. В доломитах толщи отмечается преобладание фиброзных структур, трещин усыхания, ламинитов и министроматолитов, что свидетельствует о периодической субаэральной экспозиции шельфа и протекании карбонатной седиментации в приливно-отливных и надприливных обстановках [Kharakinov, Shlenkin, 2011; Khabarov, Varaksina, 2011].

Мощность юрубченской толщи изменяется в пределах от 40 до 830 м [Mel’nikov et al., 2014]. Сокращение мощности происходит за счет срезания ее верхней части в момент перерыва в осадконакоплении. Сейсмические данные ОАО «Енисейгеофизика» дают основание предполагать мощность юрубченской толщи в пределах исследуемого участка до 800 м.

Куюмбинская толща согласно перекрывает подстилающие отложения долгоктинской толщи и характеризуется преимущественно доломитовым составом. Толща вскрыта в ряде скважин (Мадринская-156, Юрубченская-100 и Куюмбинские. В разрезе толщи преобладают пластово-строматолитовые доломиты с четкой контрастной микроструктурой с послойными и секущими прожилками белого доломита. В подчиненном количестве присутствуют строматолитовые доломиты, микритовые, глинистые, обломочные доломиты со слоями доломитовых брекчий, а также доломитовые мергели, пропластки алевролитов, прослои кремней. Текстура пород пятнисто-полосчатая, слоистая за счет чередования разнозернистого материала, реже – массивная. Часто встречаются прослои темно-серых строматолитовых доломитов пятнисто-прожилковой текстуры типа «рябчик». В породах толщи отмечаются находки строматолитов ex gr.: Stratifera, Omachtenia и Conophyton [Tugarova, 2016] и микрофитолитов: Vermiculites tortuosus Reitl., V. homogenous Milst., Vesicularites pussilus Zabr., V. eniseicus Milst., Nubecularites plachinosus Milst., N. uniformis Z. Zhur. [State Geological Map…, 2015]. Мощность толщи в стратотипическом разрезе в скважине Мадринская-156 составляет 475 м. Сейсмические данные ОАО «Енисейгеофизика» свидетельствуют о том, что мощность куюмбинской толщи на исследуемом участке практически постоянна и соответствует таковой в стратотипическом разрезе.

Согласно данным седиментологических исследований предполагается, что формирование пород куюмбинской толщи происходило в условиях проградирующей на юго-восток карбонатной платформы [Kharakhinov, Shlenkin, 2011].

4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СВИТ ВЕНДСКОГО КОМПЛЕКСА

Вендский комплекс пород на территории исследования представлен отложениями ванаварской, оскобинской, катангской, собинской и тэтэрской свит (рис. 3). Для вендских отложений характерно четкое ритмичное строение, они с размывом и угловым несогласием залегают на разновозрастных толщах рифея и слагают нижнюю часть плитного венд-кембрийского тектоноседиментационного этажа. Нижняя часть разреза представлена терригенными породами, а верхняя – карбонатными и глинисто-карбонатными отложениями. Породы вендского возраста представляют собой стратиграфические единицы, разделенные перерывами в осадконакоплении различной временной продолжительности. Мощность вендских отложений в пределах Юрубченского поднятия составляет 200–210 м, а на его склонах увеличивается до 220–260 м и возрастает в южном и юго-западном направлении до 300–430 м в скважинах Камовскаям-2, Оморинская-3, -4, -10, Платоновская-2.

Ниже подробно рассмотрено геологическое строение пород, наиболее перспективных на обнаружение промышленных притоков УВ на территории исследования ванаварской и оскобинской свит по [Mel’nikov et al., 2008].

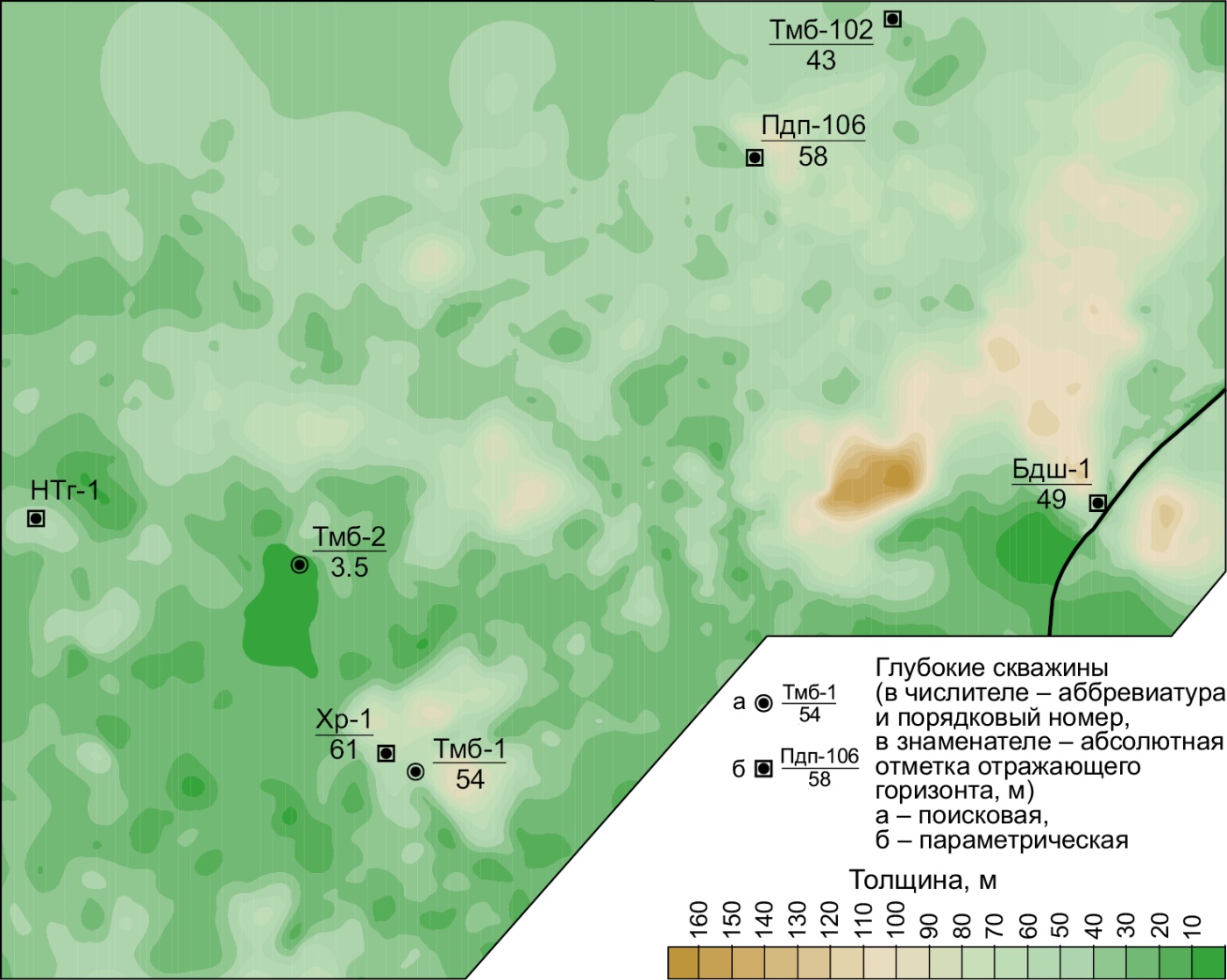

Отложения ванаварской свиты характеризуются различными вариациями структурно-вещественного состава и мощности разреза. На вершине Камовского свода отложения свиты полностью выклиниваются, на склонах их мощность составляет первые метры, на периферии поднятия увеличивается до 25–60 м, достигая 80–100 м на Оморинской площади. В разрезах скважин Верхнетайгинская-3, Салаирская-1 и Терская-10 ванаварских отложений нет, в скважинах Косвинская-1, Терская-10 и Верхнетайгинская-1 мощность свиты составляет 27, 11 и 25 м соответственно, в скважине Таимбинская-102 – 43 м, Придутская-2 – 79 м. Мощность пород ванаварской свиты, по данным бурения на территории исследования, изменяется от 3.5 м в скважине Таимбинская-2 до 61 м в скважине Хоркичская-1, 54 м в скважине Таимбинская-1 и 49 м в скважине Бедошеминская-1.

По вещественному составу и условиям формирования свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю.

Нижняя подсвита сложена исключительно красноцветными терригенными отложениями и представлена алевролитами (40–50 %), песчаниками (20–40 %), аргиллитами (5–10 %) и их переходными разностями.

Верхняя подсвита ванаварской свиты сложена неравномерно чередующимися алевролитами (40–50 %), аргиллитами (20–30 %), песчаниками (20–40 %) и их переходными разностями.

В породах ванаварской свиты отмечены находки строматолитов ex gr.: Stratifera, Omachtenia и Conophyton [Tugarova, 2016] и микрофитолитов: Vermiculites tortuosus Reitl., V. homogenous Milst., Vesicularites pussilus Zabr., V. eniseicus Milst., Nubecularites plachinosus Milst., N. uniformis Z. Zhur. [State Geological Map…, 2015].

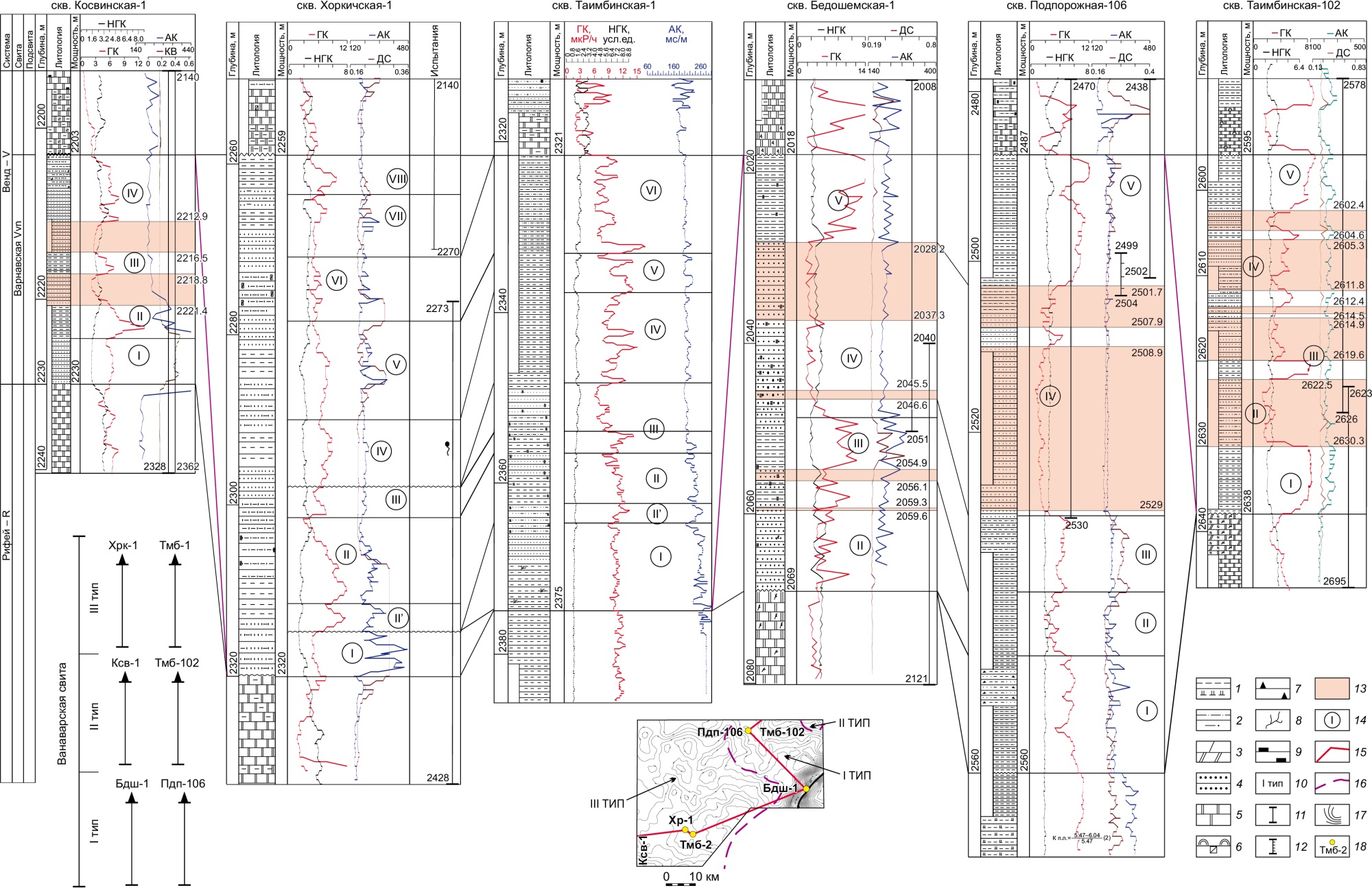

Для терригенных пород ванаварской свиты характерна повышенная естественная радиоактивность от 3 до 16 мкр/ч, обусловленная наличием в их составе калиевых полевых шпатов, обломков глинистых сланцев и различной слюды. Цвет пород красно-бурый, кирпично-красный, вишнево-красный, местами встречаются линзы голубовато- и зеленовато-серой окраски. Верхняя граница свиты проведена по снижению значений гамма-каратажа (ГК), характерному для отложений оскобинской свиты. В ходе попачечной корреляции разрезов ванаварской свиты [Strunov, 2010] на территории участка исследований установлено, что отложения свиты трудно сопоставимы между собой по данным ГИС. Они изменяются как по мощности, так и по литологическому составу, и только некоторые разрезы имеют сходство. В пределах участка исследования и сопредельных территорий можно прогнозировать три типа разрезов ванаварской свиты (рис. 4).

Рис. 4. Сопоставление геолого-геофизических разрезов и фациального районирования терригенных пород ванаварской свиты венда, изученных на юго-восточном склоне Камовского свода Байкитской антеклизы по данным ГРР [Strunov, 2010]).

1 – аргиллиты и доломитистые аргиллиты; 2 – алевролиты; 3 – мергели и доломитовые мергели; 4 – песчаники; 5 – доломиты; 6 – строматолиты; 7 – брекчированность; 8 – трещиноватость; 9 – окремнение; 10 – фациальные зоны в отложениях ванаварской свиты (I тип – баровые отложения в пляжной зоне, II тип – предбаровые или отложения нижнего пляжа, III тип – лагунные отложения); 11 – испытания пластов в процессе бурения; 12 – испытания пластов в колонне; 13 – перспективные пласты-коллекторы; 14 – номера корреляционных пачек; 15 – линия профиля геолого-геофизического разреза; 16 – граница фациальных зон; 17 – изогипсы абсолютных отметок кровли отражающего горизонта М1 (кровля ванаварской свиты); 18 – глубокие параметрические скважины (Ксв-1 – Косвинская-1, Хрк-1 – Хоркичская-1, Тмб-1 – Таимбинская-1, Бдш-1 – Бедошемская-1, Пдп-106 – Подпорожная-106, Тмб-102 – Таимбинская-102).

Fig. 4. GP-based [Strunov, 2010]) comparison of the geological-geophysical sections and facial zones of the terrigenous deposits of the Vendian Vanavara formation on the southeastern slope of the Kamo arch of the Baykit anticlise.

1 – argillites and dolomitic argillites; 2 – aleurolites; 3 – marls and dolomitic marls; 4 – sandstones; 5 – dolomites; 6 – stromatolites; 7 – brecciation; 8 – fracturing; 9 – silicification; 10 – facial zones in the Vanavara formation deposits (type I – beach-bar deposits, type II – pre-bar or lower-beach deposits, type III – lagoon deposits); 11 – drilling formation tests; 12 – column formation tests; 13 – promising reservoir beds; 14 – correlated-unit numbers; 15 – geological-geophysical cross-section line; 16 – facial-zone boundary; 17 – absolute isohypses of the top of reflective horizon М1 (Vanavara formation top); 18 – deep parametric wells (Ксв-1 – Kosvino-1, Хрк-1 – Khorkich-1, Тмб-1 – Taimba-1, Бдш-1 – Bedoshem-1, Пдп-106 –Podporozhye-106, Тмб-102 – Taimba-102).

Первый тип разреза ванаварской свиты вскрыт в скважинах Подпорожная-106 и Бедошеминская-1. Данный тип разреза имеет трехчленное строение: 1) песчаники, 2) глинисто-алевритистые разности, 3) песчаники. Нижняя часть разреза (пачка 1) вскрыта в скважине Подпорожная-1, а в скважине Бедошеминская-1 отсутствует. Песчаное тело сложено хорошо отсортированными средне- и мелкозернистыми, участками крупнозернистыми кварцевыми песчаниками, слабоглинистыми, с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами. По структурно-текстурным особенностям пласт песчаников можно отнести к баровым отложениям, сформированным вдоль морского побережья. Они образуются в местах благоприятного сочетания фациальных (предфронтальная зона пляжей) и тектонических условий, на склонах платформенных поднятий, в зонах флексурообразных перегибов, древних береговых линий, цепочек антиклинальных структур. Вскрытая мощность отложений первого типа ванаварской свиты варьируется от 51 м в скважине Бедошеминская-1 до 73 м в скважине Подпорожная-1.

Второй тип разреза вскрыт в скважинах Косвинская-1 и Таимбинская-102, расположенных за пределами участка исследования (рис. 4). Разрез представлен переслаиванием песчаников, алевролитов, реже – аргиллитов. В скважине Таимбинская-102 для нижней части разреза характерно преобладание мощного переслаивания песчаных и аргиллитовых пачек мощностью от 1.5 до 7.0 м. Вверх по разрезу мощность отложений уменьшается. Для отложений второго типа разреза ванаварской свиты характерно преобладание алевритовой составляющей, мощность пачек не превышает 0.5–1.0 м. Сопоставление разрезов скважин Косвинская-1 и Таимбинская-102 показало сокращение мощности свиты в скважине Косвинская-1 до 27 м при 43 м в скважине Таимбинская-102, связанное с отсутствием нижней части свиты. Отложения этого типа разреза можно отнести к предбаровым. Их формирование происходило в приливно-отливной зоне нижнего пляжа. Для этих пород характерно наличие пластов-коллекторов с хорошими коллекторскими свойствами.

Третий тип разреза ванаварской свиты вскрыт в скважинах Хоркичская-1 и Таимбинская-1 (рис. 4). Для пород этого типа разреза характерно преобладание тонкого частого переслаивания алевро-глинистых разностей с единичными маломощными (до 0.5 м) пластами мелкозернистых и алевритистых песчаников. Разрез имеет резко дифференцированный характер кривых ГК и нейтронного гамма-каротажа (НГК), что может свидетельствовать о высокой гидродинамической активности бассейна седиментации. Анализ циклитов, проведенный по этому типу разреза, позволил выявить несколько размывов в регрессивных частях и показал, что формирование этих отложений, особенно их верхней части, происходило в различных фациальных условиях. Мощность пород третьего типа разреза ванаварской свиты составляет от 61 до 69 м. Формирование этих пород происходило в лагуне, обособленной барами от морского залива. Повышенная глинистость отложений отрицательно влияет на их коллекторские свойства.

В целом, можно отметить, что формирование отложений ванаварской свиты происходило в условиях прибрежно-морского бассейна в различных фациальных обстановках. Выявлены различные генетические типы отложений – баровые, лагунные и пляжевые. Кроме того, выделенные типы разрезов не являются одновозрастными, а именно разрез ванаварской свиты первого типа, вскрытый в скважинах Подпорожная-106 и Бедошеминская-1, является наиболее древним. Породы первого типа разреза латерально наращиваются более молодыми отложениями разрезов второго типа, вскрытыми в скважинах Косвинская-1 и Таимбинская-102, а выше следуют отложения третьего типа разреза, вскрытые скважинами Хоркичская-1 и Таимбинская-1 (рис. 4).

Отложения оскобинской свиты развиты практически на всей территории за исключением центральных, наиболее приподнятых частей Камовского свода, где отложения свиты полностью размыты или не отлагались во время предданиловского (предкатангского) перерыва в осадконакоплении. Терригенно-карбонатные отложения оскобинской свиты, формировавшиеся в условиях обширного мелководного шельфа, со стратиграфическим и небольшим угловым несогласием залегают на породах ванаварской свиты. Породы свиты представлены доломитами, магнезитами, анкеритами, ангидритами, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и всеми переходными разностями. Важно отметить, что наряду с перечисленными литотипами в разрезе свиты присутствуют необычные «гибридные» породы, содержащие в себе все перечисленные выше разновидности: «оскобиты» – глинисто-алевролито-песчанисто-сульфатоносно-карбонатные породы пестрой окраски (белая, черная, серая с желтоватыми, иногда с розоватыми и зеленоватыми тонами) очково-узловато-пятнистой и гравелитоподобной текстуры. Для пород оскобинской свиты характерна пониженная гамма-активность от 1.5–2.0 до 5–6 мкр/ч.

Мощность оскобинской свиты на территории исследования составляет 49–95 м. В скважине Салаирская-1, расположенной юго-западнее участка исследований, мощность свиты составляет 44 м.

В скважинах, пробуренных в пределах участка исследований, а также расположенных в непосредственной близости, вскрывается как полный разрез (стратотипический), так и различные части разреза оскобинской свиты. Полный разрез свиты, вскрытый скважинами Хоркичская-1 и Таимбинская-1, состоит из двух подсвит [Strunov, 2010]. Нижняя подсвита сложена пачкой доломитов и доломитоангидритов, неравномерно запесоченных, мощностью 40–45 м. Верхняя подсвита представлена пачкой терригенных пород мощностью около 20 м, переходящей вверх по разрезу в пачку доломитоангидритов. Мощность последней варьируется от 25 до 30 м. В скважинах Подпорожная-106 и Таимбинская-102 присутствуют отложения только верхней подсвиты оскобинской свиты мощностью 49 м, что дает основание предположить, что на момент формирования осадков нижней подсвиты район исследований находился в приподнятом блоке, где накопление оскобинской свиты не происходило либо происходило, но они были размыты в момент внутриоскобинского перерыва. Ответить однозначно на этот вопрос на данном этапе исследований сложно. В скважине Бедошеминская-1 присутствуют породы нижней подсвиты, а породы верхней подсвиты отсутствуют.

5. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РИФЕЙСКОГО И ВЕНДСКОГО КОМПЛЕКСОВ ПОРОД ПО ДАННЫМ ГРР

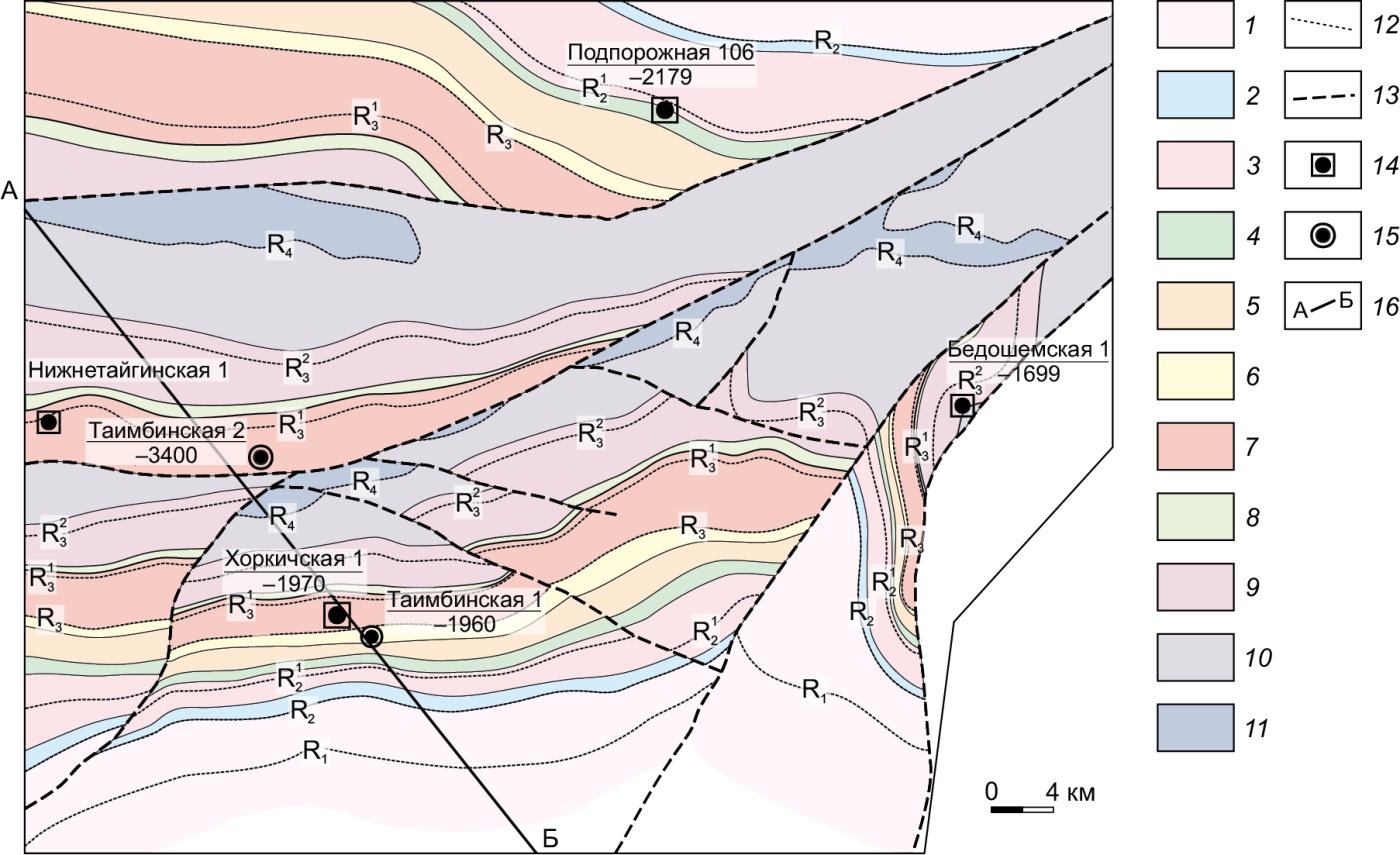

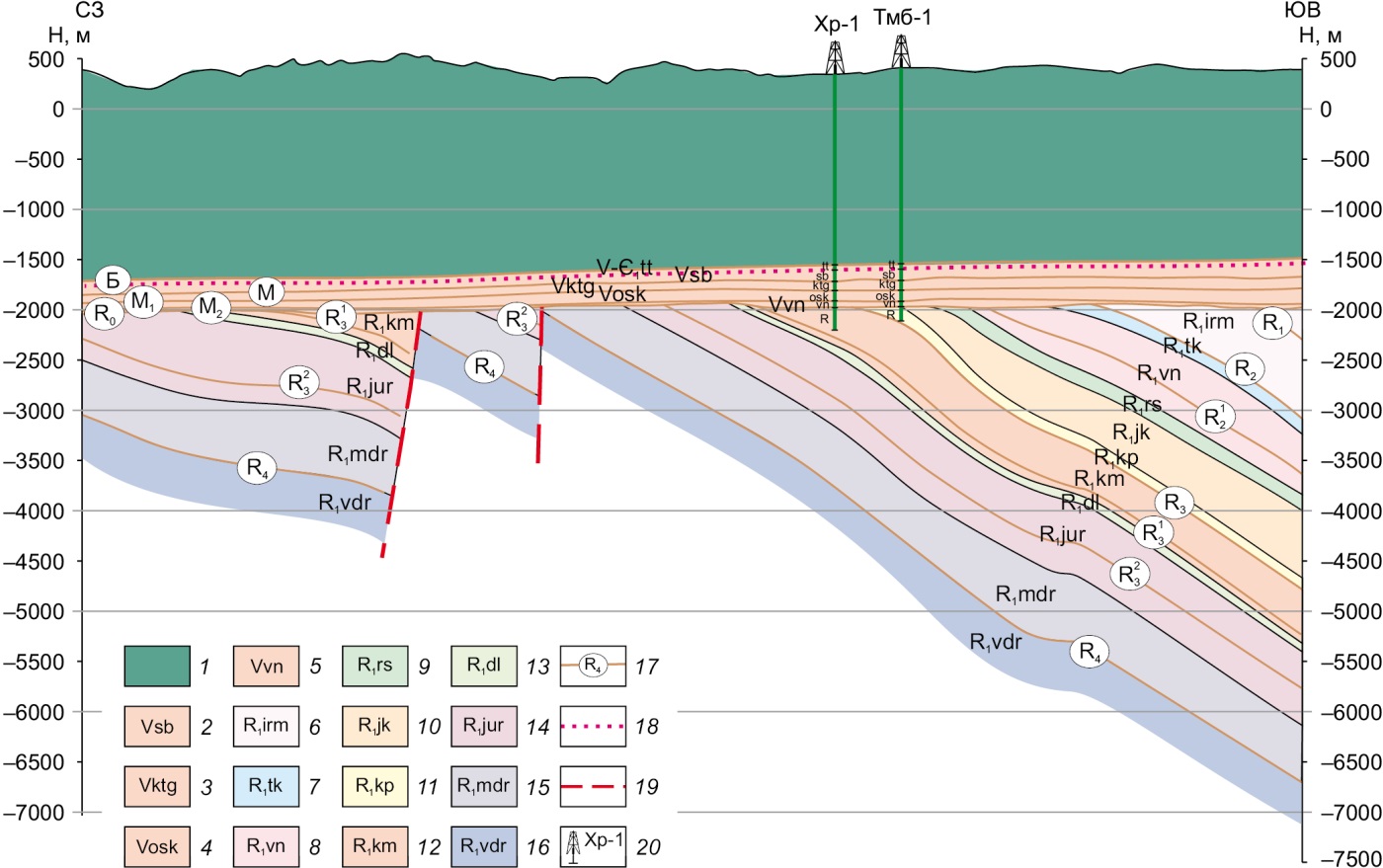

На юго-восточном склоне Камовского свода, в пределах Таимбинского лицензионного участка, в 2000-е годы ООО «Газпром добыча Красноярск» выполнило большой объем сейсморазведочных работ МОГТ 2D, что позволило уточнить мощность вендских отложений, а также выделить наиболее перспективные объекты на обнаружение нефти и газа. В конечном итоге была построена детальная геологическая модель комплекса рифейских пород и прослежены выходы на эрозионную поверхность преимущественно карбонатных горизонтов (рис. 5, 6).

Рис. 5. Прогнозная геологическая схема предвендской (рифейской) эрозионной поверхности юго-восточного склона Камовского свода Байкитской антеклизы (по данным ГРР [Strunov, 2010]).

1–11 – свиты: 1 – ирэмэкэнская, 2 – токурская, 3 – вингольдинская, 4 – рассолкинская, 5 – юктенская, 6 – копчерская, 7 – куюмбинская, 8 – долгоктинская, 9 – юрубченская, 10 – мадринская, 11 – вэдрэшевская; 12 – выходы на предвендскую эрозионную поверхность рифейских отражающих горизонтов: R1 – вблизи кровли ирэмэкэнской толщи, R2 – вблизи кровли токурской толщи, R21 – внутри вингольдинской толщи, R3 – вблизи подошвы копчерской толщи, R31 – в нижней части куюмбинской толщи, R32 – в нижней части юрубченской толщи, R4 – подошва мадринской толщи; 13 – тектонические нарушения; 14–15 – скважины глубокого бурения (в числителе – аббревиатура и порядковый номер, в знаменателе – абсолютные отметки отражающего горизонта R0, м): 14 – параметрические, 15 – поисковые; 16 – линия геолого-геофизического разреза А–Б (см. рис. 6).

Fig. 5. Predictive geology map of the pre-Vendian (Riphean) erosion surface of the southeastern slope of the Kamo arch of the Baykit anteclise (from the GP data [Strunov, 2010]).

1–11 – formations: 1 – Iremeken, 2 – Tokur, 3 – Vingolda, 4 – Rassolka, 5 – Yukta, 6 – Kopchera, 7 – Kuyumba, 8 – Golgokit, 9 – Yurubchen, 10 – Madra, 11 – Vedreshe; 12 – Riphean reflecting horizons cropping out to the pre-Vendian erosion surface: R1 – near the Iremeken formation top, R2 – near the Tokur formation top, R21 – within the Vingolda formation, R3 – near the Kopchera formation bottom, R31 – in the lower Kuyumba formation, R32 – in the lower Yurubchen formation, R4 – Madra formation bottom; 13 – tectonic faults; 14–15 – deep wells (in the numerator – abbreviation and ordinal number, in the denominator – absolute marks of reflecting horizon R0, m): 14 – parametric, 15 – prospecting; 16 – geological-geophysical cross-section line А–Б (see Fig. 6).

Рис. 6. Фрагмент геолого-геофизического разреза по профилю Алтай – Северная Земля (по данным ГРР [Strunov, 2010]).

1 – кембрийские породы чехла Сибирской платформы; 2–5 – свиты венда: 2 – собинская, 3 – катангская, 4 – оскобинская, 5 – ванаварская; 6–16 – толщи камовской серии рифея: 6 – ирэмэкэнская, 7 – токурская, 8 – вингольдинская, 9 – рассолкинская, 10 – юктенская, 11 – копчерская, 12 – куюмбинская, 13 – долгоктинская, 14 – юрубченская, 15 – мадринская, 16 – вэдрэшевская; 17 – отражающие горизонты: R1 – вблизи кровли ирэмэкэнской толщи, R2 – вблизи кровли токурской толщи, R21 – внутри вингольдинской толщи, R3 – вблизи подошвы копчерской толщи, R31 – в нижней части куюмбинской толщи, R32 – в нижней части юрубченской с толщи, R4 – подошва мадринской толщи, R0 – эрозионная поверхность рифея, M – вблизи кровли катангской свиты, М1 – вблизи кровли оскобинской свиты, М2 – вблизи кровли ванаварской свиты, Б – кровля тэтэрской свиты; 18 – граница венда и кембрия; 19 – тектонические нарушения; 20 – скважины глубокого бурения: Хр-1 – Хоркичская-1, Тмб-1 – Таимбинская-1.

Fig. 6. Fragment of the geological-geophysical cross-section along the Altai – Severnaya Zemlya profile (from the GP data [Strunov, 2010]).

1 – Cambrian rocks of the Siberian platform cover; 2–5 – Vendian formations: 2 – Soba, 3 – Katanga, 4 – Oskoba, 5 – Vanavara; 6–16 – Riphean Kamo series formations: 6 – Iremeken, 7 – Tokur, 8 – Vingolda, 9 – Rassolka, 10 – Yukta, 11 – Kopchera, 12 – Kuyumba, 13 – Dolgokit, 14 – Yurubchen, 15 – Madra, 16 – Vedreshe; 17 – reflecting horizons: R1 – near the Iremeken formation top, R2 – near the Tokur formation top, R21 – within the Vingolda formation, R3 – near the Kopchera formation bottom, R31 – in the lower Kuyumba formation, R32 – in the lower Yurubchen formation, R4 – Madra formation bottom, R0 – Riphean erosion surface, M – near the Katanga formation top, М1 – near the Oskoba formation top, М2 – near the Vanavara formation top, Б – Tetere formation top; 18 – Vendian–Cambrian boundary; 19 – tectonic faults; 20 – deep wells: Хр-1 – Khorkich-1, Тмб-1 – Taimba-1.

Опыт нефтегазопоисковых работ в пределах КЮТА свидетельствует о том, что при вскрытии под вендскими отложениями карбонатных (доломитовых) пачек рифея во многих случаях были получены притоки УВ. Кроме того, помимо стандартных профильных сейсморазведочных работ, на отдельных участках были проведены площадные работы по методике сейсмической локации бокового обзора (СЛБО), разработанной Научно-внедренческим предприятием «Геоакустик» [Faizullin, Kutsenko, 2004] с целью изучения объемного распределения трещиноватости и выделения зон повышенной трещиноватости, кавернозности и зон деструкции пластов коллекторов, позволяющих нести дополнительную информацию о рассеивающих свойствах геологической среды. Анализ полученных данных позволил на комбинированном разрезе фокусирующего преобразования (ФП-разрез) идентифицировать области развития неоднородностей геологической среды. Аналогичные исследования ранее были выполнены на Куюмбинском нефтегазовом месторождении и показали положительные результаты для месторождений с трещинно-блоковым строением [Afanasenkov et al., 2004; Kharakinov, Shlenkin, 2011].

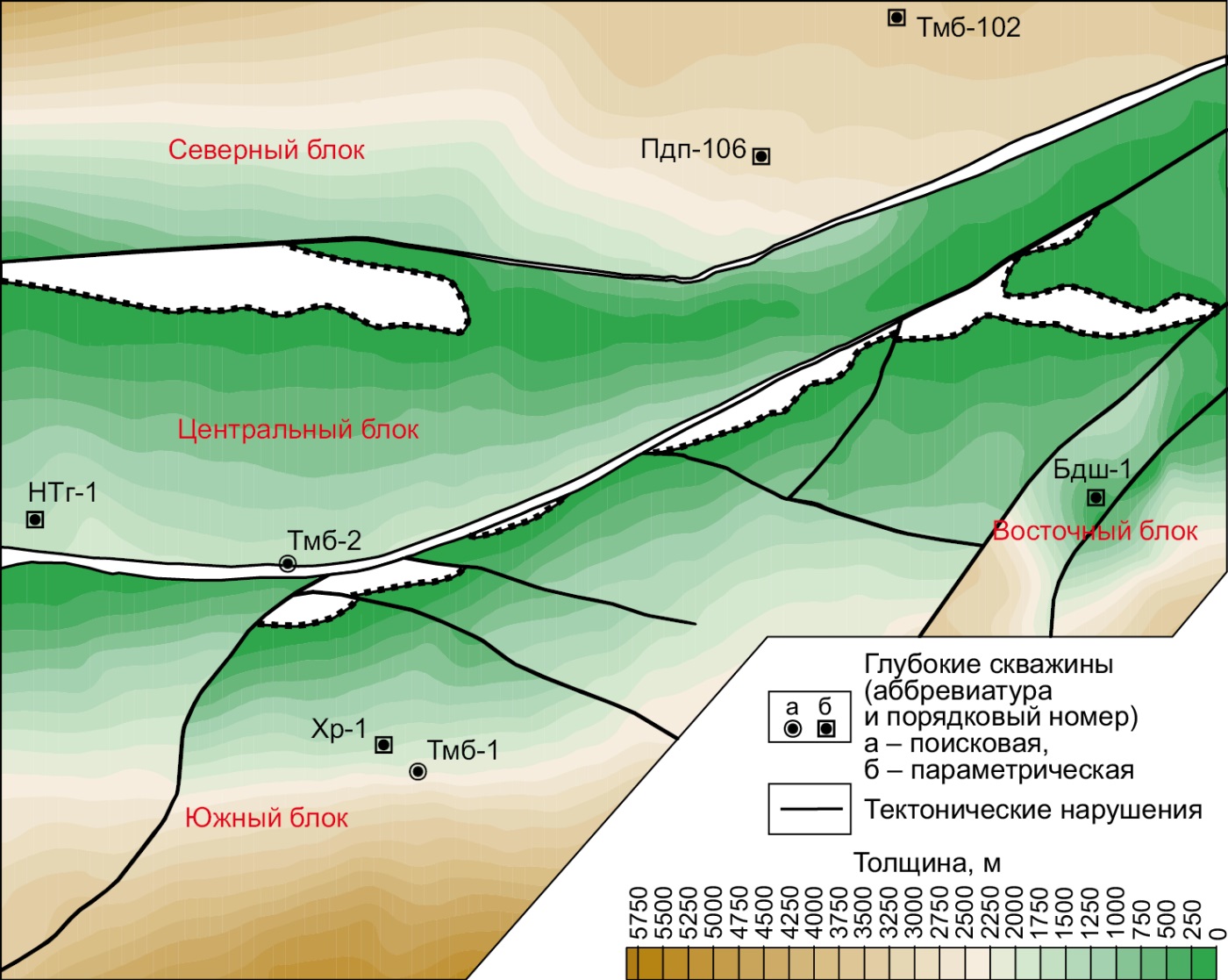

По результатам сейсморазведочных работ, проведенных на территории юго-восточного склона Камовского свода, методом МОГТ 2D ОАО «Енисейгеофизика» в 2009 г., было существенно уточнено строение рифейского комплекса пород, в котором выделены четыре структурно- тектонических блока: Центральный, Северный, Южный и Восточный. Рифейские отложения Северного блока, возможно, генетически приурочены к Куюмбинскому рифту, к которому также приурочены месторождения КЮТА [Baranova, 2011; Kharakinov, Shlenkin, 2011]. Рифейские породы Южного блока неравномерно погружаются на юг, а в Восточном блоке имеют разнонаправленное погружение (рис. 7). Главной особенностью строения рифейского комплекса пород является то, что он разбит серией преимущественно субширотных разломов, которые являются оперяющими к крупному региональному Оскобинскому разлому (см. рис. 2).

Рис. 7. Схема толщин раннерифейских отложений между отражающими сейсмическими горизонтами R0–R4 (по данным ГРР [Strunov, 2010]).

Fig. 7. Map of the Early Riphean sediment thicknesses between seismic reflection horizons R0–R4 (from the GP data [Strunov, 2010]).

Представленная структурно-тектоническая модель рифейского комплекса позволяет утверждать, что участок исследований находится в благоприятных структурно-тектонических условиях формирования залежей УВ. На крупном сводовом поднятии, приуроченном к поднятиям фундамента, в основном в зоне сокращенных мощностей этого комплекса абсолютные отметки предвендской эрозионной поверхности близки таковым в КЮТА [Valchak et al., 2010].

Выполненные работы по методике СЛБО, а также комплексный анализ динамических атрибутов сейсмических данных и результатов обработки сейсмических данных по методике СЛБО, физические основы которого направлены на выделение прогнозных зон улучшенных коллекторских свойств (наличие коллекторов), демонстрируют наличие зон разуплотнения ниже эрозионной поверхности рифея на участках, совпадающих с предполагаемыми выходами карбонатных отложений рифейского комплекса пород [Pozdnyakov, Merzlikina, 2011; Kiselev et al., 2011; Razyapov, Vakhromeev, 2021]. Исследования керна из скважины Таимбинская-2 также подтверждают наличие коллекторов трещинно-кавернового типа [Faizullin, 2013].

В пределах юго-восточного склона Камовского свода суммарная мощность вендских отложений варьируется от 320 до 470–520 м, а мощность пород ванаварской свиты – от 3 до 100–150 м. Следует отметить, что изменения мощности также носят выдержанный в региональном плане характер, а именно наращивание мощности происходит с запада на восток. При этом градиент нарастания мощности ванаварской свиты несколько выше, чем градиент изменения общей мощности вендских отложений. Это означает, что при достаточно выдержанной мощности тэтэрской, собинской, катангской и оскобинской свит венда происходит наращивание мощности терригенной ванаварской свиты, которая представляет основной интерес в аспекте перспектив нефтегазоносности вендских отложений исследуемой территории (рис. 8). По данным бурения скважины Придутская-1 в пределах зоны увеличенных мощностей отложения ванаварской свиты представлены глинистыми разностями. Зоны увеличенной мощности ванаварской свиты в скважинах Таимбинская-1 и Хоркичская-1 также характеризуются глинистым составом.

Рис. 8. Схема толщин отложений ванаварской свиты венда между отражающими сейсмическими горизонтами R0–R4 (по данным ГРР [Strunov, 2010]).

Fig. 8. Map of the Vendian Vanavara formation sediment thicknesses between seismic reflection horizons R0–R4 (from the GP data [Strunov, 2010]).

6. ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ РАННЕРИФЕЙСКИХ ПОРОД КАМОВСКОЙ СЕРИИ, РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ СКЛОНЕ КАМОВСКОГО СВОДА БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

Разрез раннерифейских пород, прослеженных на юго-восточном склоне Камовского свода Байкитской антеклизы, характеризуется цикличным строением и подразделяется на крупные толщи-мегасеквенсы, которые разделяются на секвенсы в зависимости от определенных этапов условий их образования в периоды низкого и высокого стояния моря, а также трансгрессий. При смене тектонических режимов рифейского бассейна произошли крупные перестройки.

Приведенное в работе [Parasyna et al., 2022] сопоставление вскрытых в скважинах разрезов раннерифейских толщ камовской серии вызывает множество противоречий. Так, на корреляционных схемах по скважинам Тайгинская-1, Подпорожная-106, Колымовская-139 и Нижнемадашенская-138 одни и те же отложения относят как к нижним частям разреза камовской серии, так и к верхним частям серии [Parasyna et al., 2022]. В этой работе авторы, по данным каротажа и результатам исследований керна скважины Таимбинская-2, выделяют юрубченскую (в интервале 2774–3400 м) и выше по разрезу долгоктинскую (в интервале 2375–2774 м) толщи, что в целом совпадает с нашими выводами о строении рифейских толщ камовской серии, прослеженных на территории исследования, и сопоставляется с опубликованными данными о строении разрезов камовской серии Байкитской антеклизы (см. рис. 3) [Khabarov, Varaksina, 2011; Kharakinov, Shlenkin, 2011]. Несовпадения в стратификации рифейского разреза терригенно-карбонатных пород, распространенных на территории юго-восточного склона Камовского свода, в основном обусловлены недостаточной изученностью кернового материла с применением современных литогеохимических и геохронологических методов исследований осадочных пород.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты сейсморазведочных работ, проведенных по методике МОГТ 2D, позволили создать прогнозную схему строения рифейских толщ и спрогнозировать в разрезе рифея наличие карбонатных и глинистых толщ (см. рис. 5, 6). Длительный предвендский перерыв в осадконакоплении и активные тектонические перестройки привели к размыву огромной части рифейского комплекса и способствовали выводу пород карбонатного состава в эрозионный срез (см. рис. 7). Это обстоятельство, по аналогии с уже разведанными продуктивными Терско-Камовской, Юрубчено-Тохомской и Куюмбинской площадями Камовского свода Байкитской антеклизы, является весьма благоприятным фактором нефтегазоносности. Кроме того, изучение атрибутов сейсмической записи в совокупности с результатами обработки материалов сейсморазведки по методике СЛБО позволяет предположить и наличие зон разуплотнения, которые, в частности, в плане и по интенсивности аналогичны таковым на уже разведанных продуктивных площадях КЮТА.

Представленные в работе литофациальные особенности пород ванаварской свиты венда, выявленные в ходе ГРР (см. рис. 4), свидетельствуют об их формировании в различных фациальных условиях, что, несомненно, позволяет предположить присутствие в разрезе этой свиты пластов-коллекторов, а также флюидоупоров, что в целом обеспечивает благоприятные условия накопления УВ. На большей части юго-восточного склона Камовского свода породы ванаварской свиты распространены в зоне развития аллювиальной равнины, в пределах которой в спокойной гидродинамической обстановке формировались преимущественно глинисто-алевритистые осадки с низкими фильтрационно-емкостными характеристиками. На северо-восточном и восточном окончании участка прогнозируется пляжная зона с возможным развитием в ее пределах баровых тел с высокими фильтрационно-емкостными свойствами. Прогнозируемая баровая зона подчеркивается аномалиями сейсмической декомпозиции. При наличии благоприятных структурных условий прогнозная баровая зона может быть наиболее перспективной для поиска УВ в отложениях ванаварской свиты на рассматриваемой территории.

Таким образом, перспективность обнаружения залежей УВ в раннерифейских и вендских породах, распространенных на юго-восточном склоне Камовского свода, не вызывает сомнений. Наиболее благоприятными факторами для поиска залежей УВ в рифейском комплексе пород являются особенности структурно-тектонического строения, а также наличие карбонатных и терригенных пород-коллекторов. Отложения ванаварской свиты венда наиболее перспективны в северо-восточной части участка, где преобладают отложения первого типа разреза, представленные баровыми песчаниками, обладающими хорошими коллекторскими свойствами.

8. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Афанасенков А.П., Бухаров Н.Г., Мухаметзянов Р.Н. Новые данные о геологическом строении Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления и пути дальнейшего освоения ее нефтегазового потенциала // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2004. № 1. С. 34–45.

2. Баранова М.А. Сдвиговая тектоника Куюмбинского газонефтяного месторождения (Восточная Сибирь): Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. Новосибирск, 2011. 22 с.

3. Cohen K.M., Harper D.A.T., Gibbard P.L., Car N., 2022. The ICS International Chronostratigraphic Chart, February 2022. Available from: http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2022-02.pdf (Last Accessed November 10, 2024).

4. Файзуллин И.С. Проведение обработки и интерпретации материалов СЛБО на Таимбинском ЛУ: Отчет. Красноярск: Енисейгеофизика, 2013. 116 с.

5. Файзуллин И.С., Куценко Н.В. О возможности применения рассеянных волн для изучения трещиноватости геосреды по данным численного моделирования // Геофизика. 2004. № 5. С. 5–9.

6. Fuks B.A., Ivanov Y.A., Fuks A.B., Bitner A.K., Kontorovich A.A., 1997. Results of Hydrodynamic Investigations of Carbonate Fractures Petroleum Strata on the Yurubchen-Tokhomo Deposit. Russian Geology and Geophysics 38 (7), 1260–1267.

7. General Stratigraphic Scale, 2024. VSEGEI, Moscow (in Russian) [Общая стратиграфическая шкала. М.: ВСЕГЕИ, 2024]. Available from: https://vsegei.ru/ru/about/msk/str_scale/ (Last Accessed November 10, 2024).

8. Gorokhov I.M., Kuznetsov A.B., Semikhatov M.A., Vasil’eva I.M., Rizvanova N.G., Lipenkov G.V., Dubinina E.O., 2019. Early Riphean Billyakh Group, Anabar Uplift, Northern Siberia: Isotope C–O Geochemistry and Pb–Pb Age of Dolostones. Stratigraphy and Geological Correlation 27 (5), https://doi.org/10.1134/S0869593819050022.

9. Gorokhov I.M., Kuznetsov A.B., Vasilieva I.M., Kramchaninov A.Y., Rizvanova N.G., Konstantinova G.V., 2021. Pb-Pb Age of Carbonate Rocks of the Kamo Group, Baikit Anteclise of the Siberian Platform. Doklady Earth Sciences 500, 715–719. https://doi.org/10.1134/S1028334X21090105.

10. Khabarov E.M., Ponomarchuk V.A., Morozova I.P., Varaksina I.V., Saraev S.V., 2002. Fluctuations of the Sea Level and Carbon Isotope Composition of Carbonates in a Riphean Petroliferous Basin on the Western Margin of the Siberian Craton (Baikit Uplift). Russian Geology and Geophysics 43 (3), 211–239.

11. Khabarov E.M., Varaksina I.V., 2011. The Structure and Depositional Environments of Mesoproterozoic Petroliferous Carbonate Complexes in the Western Siberian Craton. Russian Geology and Geophysics 52 (8), 923–944. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2011.07.014.

12. Харахинов В.В., Шленкин С.И. Нефтегазоносность докембрийских толщ Восточной Сибири. М.: Научный мир, 2011. 420 с.

13. Харахинов В.В., Шленкин С.И., Зеренинов В.А., Зощенко Н.А., Кулишкина О.Н. Региональная геологическая модель и нефтегазовый потенциал рифейских отложений Камовского свода Восточной Сибири // Геология, геофизика и минеральное сырье Сибири: Материалы первой научно-практической конференции (29–31 января 2014 г.). Новосибирск: СНИИГГиМС, 2014. С. 188–191.

14. Киселев В.М., Кинсфатор А.Р., Чашков А.В. Анизотропия проницаемости трещиноватых карбонатных коллекторов // Научно-технический вестник ОАО «НК «Роснефть». 2011. № 4 (25) С. 10–14.

15. Конторович А.Э., Изосимова А.Н., Конторович А.А., Хабаров Е.М., Тимошина И.Д. Геологическое строение и условие формирования гигантской Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления в верхнем протерозое Сибирской платформы // Геология и геофизика. 1996. Т. 37. № 8. С. 166–195.

16. Краевский Б.Г., Пустыльников А.М., Кринин В.А., Краевская М.К., Леднева Е.А. Новые данные по стратиграфии рифейских отложений Байкитской антеклизы // Геология и геофизика. 1991. Т. 32. № 6. С. 103–110.

17. Краевский Б.Г., Якшин М.С., Наговицин К.Е. Региональная стратиграфическая схема рифейских отложений западной части Сибирской платформы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2018. № 5. С. 4–14.

18. Кутукова Н.М., Бирун К.М., Малахов Р.А., Афанасьев И.С., Постникова О.В., Рахматулина А.Х. Концептуальная модель строения рифейского природного резервуара Юрубчено-Тохомского месторождения // Нефтяное хозяйство. 2012. № 11. С. 4–7.

19. Mel’nikov N.V., Filiptsov Yu.A., Valchak V.I., Smirnov E.V., Borovikova L.V., 2008. Petroleum Potential of the Riphean-Vendian Chunya Sedimentary Basin in the Western Siberian Platform. Russian Geology and Geophysics 49 (3), 176–182. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2008.02.001.

20. Mel’nikov N.V., Vymyatnin A.A., Mel’nikov P.N., Smirnov E.V., 2014. Predicted New Large Oil Pools in the Main Petroliferous Belt of the Lena-Tunguska Province. Russian Geology and Geophysics 55 (5–6), 544–561. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2014.05.003.

21. Мельников Н.В., Якшин М.С., Шишкин Б.Б., Ефимов А.О., Карлова Г.А., Килина Л.И., Константинова Л.Н., Кочнев Б.Б. и др. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Рифей и венд Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Новосибирск: Гео, 2005. 428 с.

22. Мухаметзянов Р.Н., Соколов Е.П., Шлёнкин С.И., Харахинов В.В., Зеренинов В.А. Строение рифейских природных резервуаров Куюмбинского и Терско-Камовского участков Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления // Геология нефти и газа. 2003. № 4. С. 39–45.

23. Nagovitsin K.E., Stanevich A.M., Kornilova T.A., 2010. Stratigraphic Setting and Age of the Complex Tappania-Bearing Proterozoic Fossil Biota of Siberia. Russian Geology and Geophysics 51 (11), 1192–1198. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.10.004.

24. Парасына В.С., Кононова Н.Б., Макаревич М.Н., Гутина О.В. Проблемы стратификации рифейских отложений на примере разрезов скважин Тэтэрской-1 и Таимбинской-2 // Нефтегазовая вертикаль. 2022. № 8. С. 72–91.

25. Постникова О.В., Фомичева Л.Н., Соловьева Л.В. Палеогеографические и палеогеодинамические условия формирования рифей-вендского осадочного бассейна юга Сибирской платформы в связи с его нефтегазоносностью // Геология нефти и газа. 2008. № 1. С. 8–15.

26. Поздняков В.А., Мерзликина А.С. Выделение деструктивных зон в карбонатных венд-рифейских отложениях Восточной Сибири // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. 2011. Т. 4. № 4. С. 410–418.

27. Разяпов Р.К., Вахромеев А.Г. Особенности геологического строения Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Иркутск: Изд-во ИРНИТУ, 2021. 396 с.

28. Сауткин Р.С. Формирование и свойства карбонатных коллекторов рифея Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения: Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. М., 2016. 18 с.

29. Шенфиль В.Ю., Примачок А.Н. К стратиграфии рифейских отложений Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления Байкитской антеклизы // Геология и геофизика. 1996. Т. 37. № 10. С. 65–75.

30. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Ангаро-Енисейская. Масштаб 1:1000000. Лист P-47 (Байкит): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2015. 359 с.

31. Струнов А.В. Сейсморазведочные работы СЛБО и 2Д на Таимбинском ЛУ: Отчет. Красноярск: Енисейгеофизика, 2010. 346 с.

32. Тугарова М.А. Карбонатные микробиолиты. Строение, состав, генезис: Дис. … докт. геол.-мин. наук. СПб., 2016. 381 с.

33. Вальчак В.И., Горюнов Н.А., Евграфов А.А., Калистратова Л.Н., Тимофеев В.А. Геология и перспективы нефтегазоносности рифейских и вендских отложений зоны сочленения Байкитской антеклизы и Курейской синеклизы // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2010. № 1. С. 33–39.

Об авторах

В. А. ФоминРоссия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

А. Г. Вахромеев

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

З. Л. Мотова

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

А. В. Струнов

Россия

105118, Москва, ш. Энтузиастов, 36

Д. В. Машенькин

Россия

660037, Красноярск, ул. Семафорная, 471

В. В. Фомина

Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

А. В. Плюснин

Россия

423462, Альметьевск, ул. Советская, 186а, Татарстан

Рецензия

Для цитирования:

Фомин В.А., Вахромеев А.Г., Мотова З.Л., Струнов А.В., Машенькин Д.В., Фомина В.В., Плюснин А.В. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ РИФЕЙСКИХ И ВЕНДСКИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАМОВСКОГО СВОДА БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(6):0802. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802. EDN: GMMZOW

For citation:

Fomin V.A., Vakhromeev A.G., Motova Z.L., Strunov A.V., Mashenkin D.V., Fomina V.V., Plusnin A.V. FEATURES OF GEOLOGICAL STRUCTURE AND PROSPECTS OF OIL-AND-GAS BEARING CAPACITY OF THE RIPHEAN AND VENDIAN DEPOSITS IN THE SOUTHEASTERN PART OF THE KAMO ARCH OF THE BAYKIT ANTICLISE. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(6):0802. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0802. EDN: GMMZOW

JATS XML