ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА

Выполнен синтез и анализ новых геолого-геофизических данных по Черноморско-БалканоАнатолийско-Каспийскому мегарегиону, ставших доступными в последние два десятилетия. Накопленные разнородные материалы дают возможность представить совершенно иную трактовку давно известных фактов и на современном уровне рассмотреть вопросы о времени и механизме воздымания Большого Кавказа (БК), генетическом типе Предкавказских прогибов и механизме (способе) их заполнения. Показано, что ороген БК стал высокостоящим и интенсивно эродируемым горным сооружением не ранее плиоцена. Его формирование происходило не за счет длительного тектонического укорочения коры в близмеридиональном направлении и медленного постепенного подъема, которые стартовали в олигоцене (или ранее), а произошло как стремительное воздымание корового блока в плиоцене – квартере в ответ на деламинацию фрагмента литосферы под центральной частью Кавказского региона. Существенный вклад в современный геоморфологический облик орогена БК внесли деформации, вызванные крупноамплитудными правосдвиговыми движениями с дополнительной транспрессией вдоль региональной Крымско-Кавказско-Копетдагской разломной зоны, и гравитационный коллапс орогена. Кайнозойские осадочные толщи, выполняющие значительную часть объема Предкавказских прогибов, были сформированы в осадочном бассейне, расположенном в северо-восточной части Восточного Паратетиса. Этот бассейн вплоть до плиоцена представлял собой перикратонный осадочный бассейн на южном шельфе восточно-европейской части Северной Евразии, в котором шла аккумуляция седиментационных потоков, поступавших преимущественно с древней Восточно-Европейской и молодой эпигерцинской Скифской платформы. Только после быстрого воздымания орогена БК в самом конце плиоцена – квартере ороген БК отделил осадочный бассейн, реликты которого в современной структуре Предкавказья представлены Предкавказскими прогибами, от Восточного Паратетиса и этот бассейн был трансформирован в предгорный прогиб: в нем стартовало накопление седиментационного материала, поступавшего с БК.

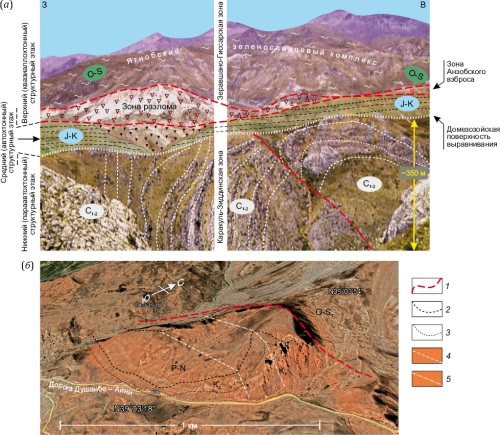

Отрицательные структуры земной коры, включая межгорные и внутригорные впадины, являются ключевыми источниками информации о развитии континентальной коры на плитном и орогенном этапах ее формирования. Цель работы заключается в сравнительном описании мезозойскокайнозойских впадин Евразийского внутриконтинентального орогена и выявлении региональных особенностей геодинамического развития его различных сегментов. Объектом исследования являются мезозойскокайнозойские внутригорные впадины ГиссароАлайской горной системы (Западный ТяньШань), Центрального ТяньШаня и Западного Забайкалья. Методика исследования включала сравнительный геологический анализ, структурнотектоническое исследование, геокартирование ключевых участков, описание литологических разрезов, тектонофизические экспериментальные работы, магнитотеллурическое зондирование и другое. В первой статье цикла показано, что в течение мезозоя и кайнозоя территория Западного и Центрального ТяньШаня представляла собой зону рассредоточенного сдвигового течения. В этих условиях сформировалась и эволюционировала система внутригорных впадин и разделяющих их поднятий. Установлено, что движения горных масс в системе «впадина/ поднятие» были обусловлены перераспределением масс горных пород в процессе их реидной деформации в условиях вертикальной и латеральной реологической неоднородности коры. Во второй статье цикла будет представлено описание впадин Западного Забайкалья и проведено обсуждение материала, будут сформулированы выводы по обозначенной проблеме.

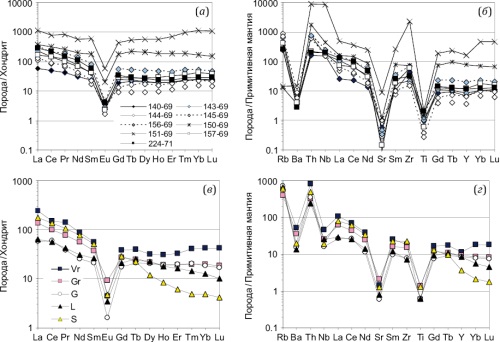

Приводится петрогеохимический состав и U-Pb (SHRIMP-II) возраст (753±6 млн лет) субщелочных лейкогранитов и сиенитов Хариусихинского массива Енисейского кряжа, содержащих редкометалльную минерализацию. Повышенные концентрации редких элементов (в %) – Nb (0.5–0.7), Ta (0.12–0.16), РЗЭ (0.08–0.24), Y (0.06–0.10), Zr (2.3–2.6), Hf (0.10–0.12), U (0.05–0.10) и Th (0.08–0.10) – приурочены к альбитизированным гранитам. Синтез имеющейся информации по возрасту и составу риолитов бимодальных вулканических ассоциаций Верхневороговского и Глушихинского прогибов и субсинхронных гранитоидов Заангарья Енисейского кряжа показывает их принадлежность к А-типу гранитоидов. Их образование ограничено интервалом 750–720 млн лет и коррелирует по времени с формированием поздненеопротерозойской крупной изверженной провинции, ультрабазит-/базитовый магматизм которой локализован вдоль современного южного фланга Сибирской платформы. Рассматриваемые вулканические и интрузивные породы характеризуются широким диапазоном концентраций высокозарядных элементов и значениями εNd(t) от –9.2 до +0.7. Доминирующими для большинства кислых магматических пород являются коровые источники. О вероятном вкладе мантийного вещества в генерацию кислых магм свидетельствует более радиогенный изотопный состав Nd и обогащение высокозарядными элементами, прежде всего Nb для гранитов и сиенитов Хариусихинского массива, а также сходство базальтов Верхневороговского прогиба с OIB.

Исследованы мегакристаллы пироксенов (Cpx) и гранатов (Grt) из пород Тэсийнгольского вулканического ареала Северной Монголии, образованного в два этапа. Породы начального этапа развития ареала, базаниты и фонотефриты раннемиоценового вулкана Бодь-уул (⁴⁰Ar/³⁹Ar, 17.0±0.5 млн лет), не содержат ксеногенный материал. Мегакристаллы и обнаруженные вместе с ними ксенолиты перидотитов и пироксенитов обнаружены в эруптивных отложениях и лавах трахиандезибазальтов среднемиоценового вулкана Угуумур (⁴⁰Ar/³⁹Ar, 12.5±0.2 млн лет) на втором этапе активности. В породах ареала отмечается присутствие карбонатного вещества. Мегакристаллы Cpx и Grt несут следы плавления и преобразования и находятся в ассоциации с мегакристаллами санидина, ильменита и апатита. Пироксены имеют повышенные содержания Al и Na и близки по составу к омфацитам (Di71–72Jd16–19Ae9–12). Гранаты характеризуются бесхромистыми альмандин-гроссуляр-пироповым составом (Alm58–66Grs17–20Pyr14–19) и отвечают минералам эклогитового парагенезиса. Мегакристаллы пироксенов, в сравнении с составами пироксенов из эклогитов и перидотитов, обогащены REE, Y, Nb, Ta и Hf. Гранаты имеют сравнительно более высокие содержания LREE, Zr и Hf. Установлено, что базанитовые и фонотефритовые магмы раннего этапа формировались в области астеносферной мантии при давлении 21–28 кбар и температуре 1359–1432 °С. Образование трахиандезибазальтовых расплавов происходило вблизи коры и верхней мантии при P=10–13 кбар и T=1192–1237 °С. Мегакристаллы ассоциации Cpx+Grt кристаллизовались при P=20–24 кбар и T=1190–1331 °С в области гранатовой фации глубинности литосферной мантии и вблизи ее границы с астеносферой. На основе полученных данных по P-T-условиям образования, кристаллохимии, содержаниям примесных элементов и изотопному составу мегакристаллов Cpx и Grt предложена модель их происхождения. Предполагается, что мегакристаллы образовались над областью глубинного магматического очага в результате процесса, сходного с пневматолитовым, вследствие отделения и последующей кристаллизации силикатно-карбонатной фазы выше солидуса карбонатизированных перидотитов, преимущественно в литосферной мантии.

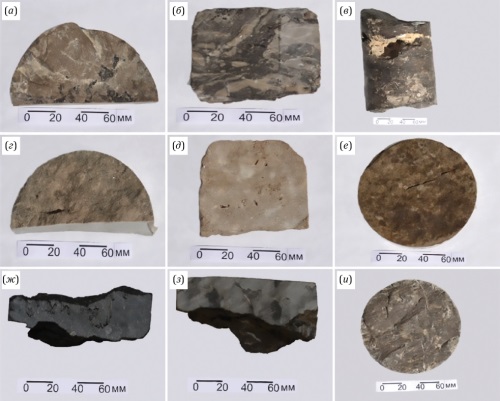

Северо-Западная Прибортовая разломная зона входит в состав Прикаспийского бассейна и является граничной переходной структурой, отделяющей его от Волго-Уральского региона. Установлен сложный кинематический тип развития этой разломной зоны, который формирует линейную соляно-купольную структуру. Было проведено изучение деформационных преобразований фамен-турнейских карбонатных пород в Северо-Западной Прибортовой разломной зоне. Выполнен комплекс макро- и микроскопических исследований, которые позволили оценить характер деформационных преобразований, состояние структурно-текстурной зрелости, состав исходных пород, а также выявить состав вторичных минералов и пустотное пространство и определить кинематические типы возникших тектонических трещин. Для определения минералогических разновидностей карбонатов был применен метод окрашивания в шлифе красным ализарином, что позволило отличить кальцит и доломит и количественно определить их соотношения в шлифах. Штуфы образцов карбонатов были изучены рентгеноструктурным, термическим и зондовым методами, и таким образом выявлены особенности состава кристаллической фазы и акцессорных примесей, установлен характер кристаллического строения минералов. Аналитические исследования позволили выявить в составе карбонатов термически инертные образования оксидов кальция, магния, кремния, железа и других соединений и установить характер изменений деформационных преобразований фамен-турнейских карбонатных пород-коллекторов.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

Данное исследование направлено на изучение конфигурации осадочного бассейна в провинции Лампунг, находящейся в юго-восточной части о. Суматра. Цель данного исследования состоит в том, чтобы углубить понимание структуры осадочных бассейнов, концентрируясь при этом на выявлении и выделении суббассейнов, выступов фундамента и систем разломов. Для определения глубины залегания осадочных слоев и конфигурации фундамента использовался анализ гравиметрических данных, включая картирование аномалий Буге и спектральный анализ. Сейсмические данные обеспечили возможность проведения непосредственных наблюдений за погребенными отражающими поверхностями, тем самым помогая выявлять разломные структуры и стратиграфическую непрерывность. Интеграция данных обеих групп сделала возможным создание детальной геологической модели бассейна по результатам каротажа скважин LPG-1, LPG-2, и LPG-3.

В ходе исследования было выявлено семь основных седиментационных суббассейнов, таких как Негара Батин, Менггала, Восточная Менггала, Тербангги, Метро и Котабуми. Согласно результатам моделирования, самым глубоким является суббасейн Тербангги, максимальная глубина которого составляет приблизительно три километра. Присутствие вулканического материала, в частности туфопесчаника и туфобрекчии в отложениях нижней части свиты Лахат и в отложениях свиты Батураджа, было подтверждено скважинными и сейсмическими данными, подчеркивающими взаимодействие между вулканическими и седиментационными процессами в ходе эволюции бассейна. Такой комплексный подход обеспечивает более точное понимание геометрии и структурных особенностей бассейна, позволяя получить ценные сведения о тектонической истории региона.

Полученные результаты способствуют проведению дальнейших геологических исследований и геологоразведочных работ, демонстрируя эффективность объединения гравиметрических и сейсмических данных при анализе сложных подповерхностных сред.

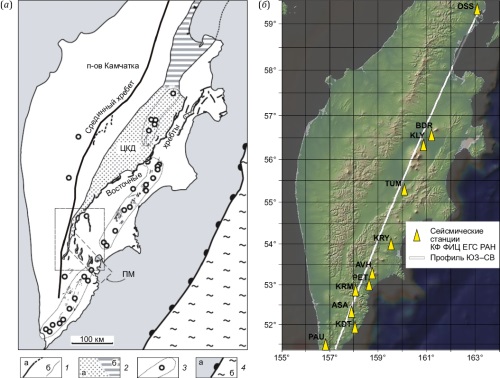

Работа посвящена изучению глубинного строения земной коры и верхов мантии восточной части п-ва Камчатка. Построены одномерные разрезы зависимости сейсмической скорости поперечной волны VS от глубины h, полученные в результате инверсии продольных приемных функций, выделенных по записям далеких землетрясений 11 сейсмических станций Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН за 2011–2016 гг. В исследовании представлена двухмерная VS-модель до глубины 70 км для профиля вдоль Восточно-Камчатского вулканического пояса протяженностью 950 км.

По построенному разрезу обнаруживается слоистая структура коры и ~40 км подкоровой мантии. Выявленную структуру приближенно можно назвать слоисто-блоковой. В пределах земной коры выделяются структурные слои: контрастная граница на глубине 5–7 км со скачком скорости поперечных волн от 2.8 до 3.2 км/с; однородный слой на глубине 10–25 км, в котором скорость VS плавно возрастает от 3.5 до 3.7 км/с; переходная коромантийная зона на глубине 28–36 км с VS=3.8–3.9 км/c. Верхние слои мантии выявляются как низкоскоростные (VS=4 км/c) относительно глобальной модели IASP91. В районе Авачинской бухты на скоростном разрезе наблюдается сложное строение коры, на глубинах до 25 км обнаруживаются скоростные аномалии, что, скорее всего, является отражением Петропавловск-Малкинской зоны поперечных дислокаций, являющейся условной границей между структурами Южной и Центральной Камчатки.

Формирование и развитие экзогеодинамических процессов, обусловленных разжижением и текучестью отложений, слагающих ограждающую дамбу, могут спровоцировать возникновение аварийных ситуаций (прорыв). Для предотвращения такого исхода, как правило, на подобных объектах организуется регулярный геомониторинг.

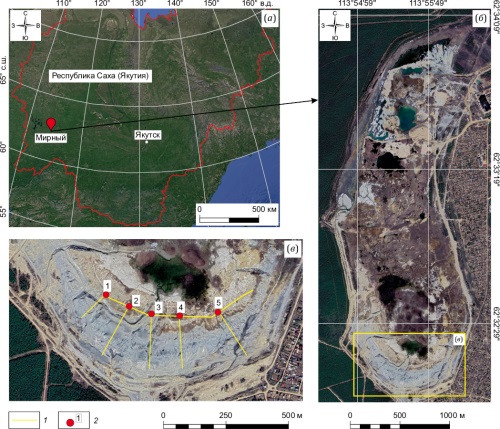

В данной статье представлены результаты изучения современного состояния техногенных отложений, слагающих намывной массив ограждающей дамбы хвостохранилища обогатительной фабрики № 3 Мирнинского ГОКа (г. Мирный, Якутия). Ввиду суровых климатических, структурно-геологических и мерзлотно-гидрогеологических условий размещения объекта исследования, а также талого состояния техногенной толщи (температура от +0.5 до +3.1 °С) необходимо осуществлять строгий контроль за состоянием дамбы с целью обеспечения ее эффективного и безопасного функционирования.

Исследования вещественного состава и свойств техногенных отложений проведены по материалам бурения пяти скважин (глубина 31–58 м) с поинтервальным опробованием. Выполнено определение гранулометрического и минералогического состава, а также физических, физико-химических и деформационно-прочностных свойств по стандартным методикам с использованием современного оборудования (анализатор гранулометрического состава Analysette 22 NanoTec, автоматизированный испытательный комплекс АСИС).

Установлено, что техногенная толща сложена рыхлыми образованиями, представленными преимущественно пылевато-глинистым (супеси, суглинки и глины), реже – песчаным материалом. Состояние глинистых разновидностей варьируется в основном от твердого до текучепластичного. Наиболее распространенной литологической разностью являются суглинки пылеватые, занимающие ~40 % от общего объема исследованных образцов. Минеральный состав отложений характеризуется повышенным содержанием доломита, кальцита, кварца, серпентина и глинистых минералов. Выявлена низкая прочность (C=0.003–0.050 МПа, φ=3.9–15.7°) и высокая деформируемость (E=1.6–5.6 МПа) у всех типов глинистых отложений. Отмечено проявление ими «опасных» процессоформирующих свойств – пластичности, плывунности и текучести, обусловливающих развитие экзогеодинамических процессов (эрозия, сплывы, оползни и др.) и, следовательно, осложняющих состояние ограждающей дамбы хвостохранилища.