ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА

Представлены результаты U-Pb изотопного датирования циркона, извлеченного из пород южной части Балтийского щита: из раннерифейских конгломератов и из вторичных кварцитов палеопротерозойского возраста, проведено их сравнение с известными возрастами кристаллических комплексов Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Представлен состав кварцитов о-вов Большой Тютерс и Гогланд. Проведено обсуждение особенности тектонического режима и палеогеографической обстановки в период, предшествующий началу рифейского осадконакопления в северо-восточной части ВЕП. Сделан вывод о том, что конгломераты сложены продуктами разрушения кристаллических комплексов преимущественно палеопротерозойского и, в меньшей степени, архейского возраста. При этом в породах, слагающих основание сводного разреза рифея (хогландская серия), не обнаружен циркон с возрастом, попадающим в интервал продолжительностью 200 млн лет, предшествующий предполагаемому времени начала формирования (1640–1660 млн лет) осадочного разреза, в строении которого участвуют эти конгломераты. Породы, слагающие хогландскую серию, и подстилающие их породы палеопротерозойского фундамента имеют заметные различия. Эти различия можно связать с тем, что на предрифейском этапе эволюции в южной части Балтийского щита в верхних уровнях структуры пенепленизированного палеопротерозойского фундамента плащеобразно залегало пластообразное тело, сложенное породами существенно кварцевого состава. Реликты этого тела сохранены только на о. Большой Тютерс, а во всех остальных местах оно было полностью эродировано или претерпело существенные структурно-вещественные преобразования. Отсутствие в обломочных породах базальных горизонтов рифея зерен детритового циркона с возрастом 1.87–1.65 млрд лет указывает на отсутствие заметных орогенических движений в предрифейское и раннерифейское время в северо-восточной части ВЕП. Возобновление тектономагматической активности в этом регионе произошло только в середине раннего рифея.

Получены первые U-Pb изотопно-геохронологические данные о возрасте раннеколлизионных гранитоидов Матутского массива (Западный Сангилен, Юго-Восточная Тува). Изученные породы относятся к магнезиальным, известково-щелочным, высококалиевым и слабопералюминиевым разновидностям. По двум пробам циркона методом LA-ICP-MS установлено, что возраст становления Матутского гранитного массива отвечает 522 млн лет (U/Pb, LA-ICP-MS, цирконы, 520±3 млн лет (обр. KT-1070) и 524±3 млн лет (обр. KT-1324)). Таким образом, гранитоиды Матутского массива являются одними из наиболее древних на Западном Сангилене и формировались на раннеколлизионном этапе развития структур региона. На основе полученных данных оценена длительность коллизионного орогенеза на северо-западной окраине Тувино-Монгольского массива. Период от инициации до коллапса орогена составляет не менее 80 млн лет.

В работе рассмотрен специфичный гранитоидный магматизм северного сектора кибарского орогенного пояса в контексте проблем геодинамической типизации гранитоидов в целом. Приведены параметры и основные черты строения, подчеркнута секториальная природа рассматриваемого пояса, характерная для внутриплитных обстановок, показаны геологические особенности восточного и западного блоков северного сектора. Приводятся общие сведения о гранитоидах, относимых к S- и A-типу и описание геологического положения и макропризнаков «реперных» массивов. Даны петрохимические характеристики S- и A-гранитоидов с использованием различных диаграмм. Анализ всей имеющейся на сегодняшний день базы данных по геохронологии (включая изохронные Rb-Sr по породе и U-Pb SHRIMP по циркону) показывает многоимпульсный характер проявления внутриплитного гранитообразования. Наряду с основными этапами (~1375, ~1205, ~986 млн лет) проявляются еще пять рубежей. На основании всей совокупности данных гранитоиды территории Бурунди, относимые к S-типу, характеризуются признаками корово-мантийного взаимодействия, что не вполне отвечает общепринятой точке зрения о них как о чисто коровых. В то же время для некоторых разновидностей А-типа гранитоидов характерна корундонормативность, что сближает их с S-типом. Таким образом, признаки конвергенции S- и А-гранитов – характерная черта некоторых внутриплитных обстановок типа «горячих точек», прежде всего для долгоживущих и многоимпульсных, при наличии соответствующего протолита, представленного высокодифференцированным в экзогенных условиях комплексом осадков. Один из вариантов модели формирования гранитов представлен на соответствующем рисунке и в комментарии к нему.

Представлены результаты геохимических исследований венд-кембрийских терригенных пород Верхнекаларской впадины – песчаников силимкунской свиты, обнажающихся в пойме руч. Кильчерис (левый приток р. Чина), в верхнем течении р. Кемен. Породы обогащены Sc, Cr, Nb, V, Co, Ni, а также Mo и тяжелыми РЗЭ. При этом наблюдается нехарактерная парная корреляция Mo и Cr. Сильная положительная корреляция P с Nb, Ti, Fe указывает на явление сорбции P продуктами изменения минералов титана (например, лейкоксеном). Установлено, что песчаники силимкунской свиты формировались в результате разрушения гранитоидов Каларского массива – предположительно, гранит-порфиров и мелкозернистых порфировидных биотитовых гранитов. Менее выражено влияние габбро-норитов Чинейского комплекса, обогащавших породы характерными элементами-примесями.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

Количественные оценки сейсмической опасности сейсмоактивных территорий в значительной степени зависят от выбора законов затухания сейсмических воздействий с расстоянием, используемых в расчетах. Для учета эпистемических неопределенностей в характере сейсмических воздействий в практике вероятностного анализа сейсмической опасности рекомендуется использование нескольких различных зависимостей затухания. Наиболее эффективным инструментом их отбора является процедура ранжирования, состоящая в придании веса тому или иному уравнению в зависимости от степени соответствия прогнозируемых на его основе сейсмических воздействий реальным экспериментальным данным, имеющимся для исследуемого региона.

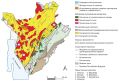

В статье приведены результаты ранжирования законов затухания интенсивности сейсмических воздействий, разработанных для территории Центральной Азии. Ранжирование проводилось методами LH и LLH. По результатам ранжирования построена обобщенная модель затухания, которая впоследствии используется для ВАСО территории Узбекистана. В качестве моделей сейсмических источников рассматривались три альтернативные модели: площадные источники, активные разломы земной коры и сейсмогенные зоны. Проведена параметризация рассматриваемых моделей, включающая определение сейсмического потенциала, частоты повторения землетрясений различного энергетического уровня, преобладающего кинематического типа подвижек в очагах землетрясений каждого источника. Для различных вероятностей непревышения уровня сейсмических воздействий в течение 50 лет построены карты сейсмического районирования территории Узбекистана в баллах макросейсмической шкалы MSK-64.

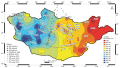

Мощность земной коры под Монголией была определена с использованием метода суммирования телесейсмической функции приемника H-k, где использовались формы сигналов с широкополосных сейсмических станций в Монголии. Результаты показывают, что толшина коры увеличивается с 35.9 км на востоке до 63 км на западе. В центральной части Монголии толщина составляет примерно 45 км. Характеристики преобразованной P-S фазы и отрицательных амплитуд при суммировании функций приемника могут быть отнесены к региональным тектоностратиграфическим террейнам в Монголии. Впоследствии путем объединения результатов этого исследования с результатами других сейсмологических исследований и моделью земной коры CRUST1.0 была создана общая карта мощности земной коры Монголии.

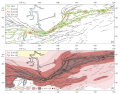

Город Бандар-Лампунг расположен на юго-восточной оконечности о. Суматра, в районе с высоким уровнем подверженности землетрясениям и цунами. По всей длине о. Суматра, вдоль горного хребта Букит-Барисан, проходят сейсмические разломы. Одним из таких разломов в районе Бандар-Лампунг является разлом Панджанг-Лампунг. Гравитационные методы, обычно используемые для определения подземных пространств, основываются на изменении плотности пород. Цель данного исследования – выявление структуры подземного пространства г. Бандар-Лампунг на основе 2D и 3D моделирования гравитационных аномалий. Исследование состоит из трех основных стадий: коррекции данных, обработки данных (включая спектральный анализ, скользящее среднее и анализ вторых вертикальных производных), а также моделирования подземного пространства. Полные аномалии Буге изучаемой территории варьируются в пределах 41.9–73.3 мГал. Результаты моделирования указывают на наличие таких структур, как разлом Панджанг-Лампунг в северной части и грабен в центральной части, подтвержденное анализом вторых вертикальных производных и геологическими данными. Существование разлома Панджанг-Лампунг, классифицируемого в качестве активного разлома, наряду с вулканическими пирокластическими породами и достаточно мощными слоями осадочных пород, способствует потенциальному усилению подземных толчков на изучаемой территории в случае возникновения землетрясения.

Геолого-геоморфологическими исследованиями в пределах северо-восточной ветви Байкальской рифтовой зоны установлены особенности строения осадочных толщ, литологии и взаимоотношений разновозрастных комплексов рыхлых отложений, блокового строения днищ рифтовых долин и их горного обрамления, разломной сети и активизированных кайнозойских разломов. На южных склонах Северо-Муйского хребта и хребта Кодар, в горном обрамлении Муйско-Куандинской и Парамской рифтовых долин было выявлено неотектоническое поднятие, сформировавшееся в среднем плейстоцене. Авторами были изучены параметры этого поднятия, определена площадь и амплитуды неотектонического воздымания, прослежены краевые дизъюнктивы и кинематика их движений, выявлены одновозрастные осадочные толщи и определено время их формирования.

Активизация тектонических процессов, в ходе которой сформировалось неотектоническое поднятие, произошла в начале среднего плейстоцена, до начала оледенения. С тектоническим перекрытием стока Витима связано образование подпорного озера в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин. В эпохи среднеплейстоценовых оледенений глетчеры хр. Кодар дважды создавали ледовые плотины в районе оз. Орон, что приводило к формированию подпорных озер в долине Витима, соединявшихся с озерами в Муйско-Куандинских впадинах. Береговая линия этих озер сохранилась в виде высокой скульптурной террасы с абсолютной высотой 860±10 м по периметру рифтовых долин.

В позднем плейстоцене террасовый комплекс в Муйско-Куандинских рифтовых долинах сформировался преимущественно под влиянием климатического фактора.

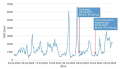

В работе приведены результаты обработки данных мониторинга объемной активности почвенного радона (ОАР), полученных на станции «Южно-Курильск» с 2019 по 2023 г. Подтверждены полученные ранее закономерности отражения тектонических событий в вариациях ОАР. Проведено сравнение и показано совпадение размеров «ближней» и «дальней» зоны, времени проявления аномалии ОАР перед землетрясением.

ТЕКТОНОФИЗИКА

Выполнено тектонофизическое районирование активных разломов Байкальской рифтовой зоны (БРС) по степени опасности генерирования сильных землетрясений с магнитудой 7.0 и более. Первым базисом этой работы являлись результаты реконструкции природного напряженного состояния, выполненного ранее по сейсмологическим индикаторам разрывных деформаций (механизмы очагов землетрясений). Вторым важным элементом районирования разломов были электронные карты активных разломов Евразии, размещенные на сервере ГИН РАН. В рамках алгоритма катакластического метода Ю.Л. Ребецкого оба этих набора данных позволили рассчитать кулоновы напряжения на участках разломов БРС. В ходе работ было осуществлено развитие катакластического метода в части использования модели хрупкого разрушения в виде диаграммы Кулона – Мора, учитывающей снижение диапазона положительных значений кулоновых напряжений при повышении уровня эффективных нормальных напряжений. Такой подход позволяет более достоверно выделять участки разломов с максимальным уровнем кулоновых напряжений. Выполненные расчеты показали, что для коры БРС существуют несколько участков разломов протяженностью до 50 км, имеющих критически высокий (80–100 % от максимального) и высокий уровень кулоновых напряжений (40–80 % от максимального). Именно эти ядра опасных зон рассматриваются как места, в которых могут стартовать сейсмогенные разрывы будущих сильных землетрясений с М>7.0. Выделены три такие опасные зоны: 1) в западном сегменте БРС в западной части Тункинской долины в Тункинской, Харадабан-Мондинской и Байкала-Мондинской разломных системах; 2) в дельте р. Селенги в системах разломов Провал, Дельтового и Усть-Селенгинского и Сахалин-Энхалукского; 3) в пределах северо-восточного фланга БРС на системе разломов Муяканской впадины (вдоль Северомуйского хребта). Для этих трех зон предлагается проводить тектонофизический мониторинг изменения напряженного состояния и осуществлять наблюдение за движениями поверхности методами дистанционного зондирования.

Сейсмогенные деформации мыса Шартлай представляют собой крайне молодую систему нарушений на северо-западном побережье оз. Байкал. Их изучение имеет важное значение для оценки магнитуды, мест и возможности возникновения землетрясений в сейсмически активном Байкальском регионе. В связи с этим цель настоящей работы заключалась в детальной характеристике строения, смещений и реконструкции модели распространения разрывов. Исследования основаны на фотограмметрической обработке и дешифрировании материалов беспилотной аэрофотосъемки, морфоструктурном анализе профилей смещений и данных георадиолокации. Установлено, что сейсмогенные разрывы мыса Шартлай сформировались в условиях преобладающего растяжения при не менее двух землетрясениях с магнитудой Mw≥7.0, Ms≥7.2. Распространение нарушений во время сейсмических событий происходило преимущественно в северном направлении. Вклад главного разрыва с амплитудой подвижки более 2 м в общее смещение земной поверхности составлял от 39 до 93 % в зависимости от количества дислокаций на поперечном профиле. Показано, что увеличение длины отдельного нарушения происходило практически мгновенно, затем по некоторым разрывам смещение прекращалось. Значительное удлинение разрывов связано преимущественно с их объединением. В настоящее время сейсмогенная зона имеет высокую проницаемость. Согласно тектонофизической модели формирования внутренней структуры разломной зоны развитие системы сейсмогенных разрывов на мысе Шартлай соответствует поздней дизъюнктивной стадии. Это означает, что процесс разрывообразования на данном сегменте Северобайкальского разлома еще не завершен, а отсутствие в инструментальное время сильных землетрясений означает накопление напряжений в его южной части. Полученные результаты показывают возможность реконструировать развитие зон крупных разломов путем изучения профилей смещений и таким образом точнее локализовать потенциальные места возникновения будущих сейсмических событий.

Сценарии динамического распространения разрывов по разломам с различной геометрией широко освещаются в литературе применительно к областям с плоской верхней поверхностью. Тем не менее рельеф земной поверхности, в частности при наличии тектонического режима, может быть с уклоном вверх или вниз в зависимости от условий разломообразования. В данной статье рассматривается модель разлома с углом падения 60°, основанная на двумерном показателе динамического разрыва НТН10 Южнокалифорнийского центра по изучению землетрясений (SCEC). Элемент рельефа по соседству с разломом имеет вид холма или долины. Форма изгиба варьировалась от полукруга до кривой Гаусса. Рассматривается влияние топографических элементов (долин или холмов) на амплитуду смещения по разлому. Расстояние, на котором находится тот или иной элемент рельефа, также влияет на количество смещения при разрыве по разлому. В статье суммируются результаты построения двух полуокружностей разных радиусов и эквивалентные стандартные отклонения кривой Гаусса. Показано, что рельеф рядом с разломом может влиять на величину смещения по поверхности разлома.