Перейти к:

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КРУПНООБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА В СЕЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0856

EDN: YABBVX

Аннотация

Работа посвящена автоматизации оценки размерной структуры крупнообломочного материала на ортофотопланах, полученных с беспилотных летательных аппаратов. На материале десяти селевых бассейнов Прибайкалья использованы ортомозаики с наземным пространственным разрешением

(GSD) ~2–4 см; аннотированная выборка подготовлена в SedimentAlyzer. Алгоритм объединяет определение объектов методами компьютерного зрения и последующую классификацию и оценку диаметра Ферре сверточными нейронными сетями (CNN; архитектура: остаточная сверточная сеть (ResNet) и плотносвязанная сверточная сеть (DenseNet), перенос обучения). Вывод выполняется по перекрывающимся ячейкам; предопределения объединяются (NMS/WBF), вероятности калибруются, применяются фильтры по форме. Реализация интегрирована в SedimentAlyzer. Программа зарегистрирована (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025616929). На удержанных участках достигнута F1-мера = 0.84±0.03; средняя абсолютная ошибка по Ферре = 4.8 см; RMSE=7.9 см; корреляция с полевыми измерениями R=0.89; совпадение размерных классов по ГОСТ – 82 % в среднем по бассейнам. В сравнении с ручным дешифрированием трудозатраты сокращаются в 6–8 раз. Типичные закономерности включают доминирование гальки 10–100 мм (≈30–40 %) и переменную долю валунов >200 мм (1–13 % с максимумами в малых притоках); в транзитных зонах доля очень крупных обломков выше, чем в аккумуляционных. Подход обеспечивает воспроизводимое картирование фракций и пригоден для регулярного мониторинга селевых конусов и поддержки инженерных решений.

Ключевые слова

Для цитирования:

Юрьев А.А., Рыбченко А.А., Кичигина Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КРУПНООБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА В СЕЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0856. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0856. EDN: YABBVX

For citation:

Yuriev A.A., Rybchenko A.A., Kichigina N.V. NEURAL NETWORK-BASED DETERMINATION OF COARSE-GRAINED MATERIAL SIZE IN DEBRIS-FLOW DEPOSITS OF THE SOUTHERN BAIKAL REGION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0856. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0856. EDN: YABBVX

1. ВВЕДЕНИЕ

Селевые потоки – один из наиболее опасных экзогенных процессов в горных районах Южного Прибайкалья. Их активизация приводит к разрушению объектов социальной и экономической инфраструктуры и трансформации русловых форм. Для регионов с регулярной активизацией селевых процессов объективная и оперативная оценка гранулометрического состава селевых отложений позволяет оценивать динамические характеристики селевых потоков [Agafonov, Rogozin, 1987; Stepanov, Stepanova, 1991; Oliferov, 2004; Fedorov et al., 2012; Laperdin et al., 2014; Kadetova et al., 2016; Aref’eva et al., 2017; Strom, 2022].

Традиционные подходы к определению гланулометрического состава (полевые замеры и визуальные оценки) весьма трудоемки и зависят от субъективного фактора, что ограничивает их применение [Rybchenko et al., 2019; Mamedov, 2013; Oliferov, 2004; Nosov, 2010].

Развитие методов дистанционного зондирования и искусственного интеллекта открывает возможности автоматизации для обработки и анализа данных. Аэрофотосъемка беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) позволяет получать изображения высокой детальности, а методы компьютерного зрения и нейросетевые модели – эффективно анализировать полученные материалы [Stupin et al., 2020; Kedich et al., 2022; Kharchenko et al., 2021; Velikanova, 2014; Mikhailov et al., 2016; Puritskis, Vershinin, 2023; Bezgodova et al., 2018; Ivanko et al., 2019; Loginov, Petrov, 2019].

Цель исследования – разработать и апробировать метод автоматического определения размеров крупнообломочного материала на примере селевых отложений Южного Прибайкалья по данным БПЛА с применением методов компьютерного зрения и нейросетей. Задачи: (1) подготовить и описать единый алгоритм подготовки данных и измерения; (2) выполнить автоматизированную оценку размеров и классификацию фракций; (3) получить и интерпретировать пространственные распределения по бассейнам и морфодинамическим зонам; (4) сравнить результаты с традиционными методами определения гранулометрического состава.

Объекты исследования, перечисленные в табл. 1, представляют собой комплекс селевых отложений, расположенных в руслах селеактивных рек и ручьев на территории Южного Прибайкалья [Agafonov, Makarov, 1996; Laperdin, Rybchenko, 2016; Makarov, 2012].

Таблица 1. Перечень ключевых участков исследования

Table 1. List of key study areas

Южное Прибайкалье | |

Тункинские Гольцы (район п. Аршан) | Южное побережье оз. Байкал |

р. Кынгырга | р. Слюдянка |

р. Первая Шихтолайка | р. Бабха |

р. Вторая Шихтолайка | р. Харлахта |

руч. Первый Безымянный | р. Солзан |

руч. Второй Безымянный | р. Бол. Осиновка |

руч. Красный | – |

По данным [Agafonov, Makarov, 1996; Makarov, 2012] активизация селевого процесса в Южном Прибайкалье зафиксирована в 1863, 1890, 1903, 1905, 1910, 1915, 1919, 1925, 1927, 1932, 1934, 1935, 1938, 1940, 1942, 1945, 1947, 1952, 1956, 1959, 1960, 1962, 1965, 1971, 1973 годах. Последние опасные проявления селевого процесса зафиксированы в селеактивных бассейнах хребта Тункинские Гольцы в 2014 г., а в селеактивных бассейнах хребта Хамар-Дабан в 2019 и 2023 гг.

Внедрение нейросетевых технологий в изучение селевого процесса открывает новые возможности и перспективы для оценки и анализа этапов его развития. В данной статье представлены результаты исследования, обсуждение методологии и выводы, которые могут стать основой для дальнейших разработок в этой области.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящем исследовании авторы использовали комплексный подход к сбору и обработке данных, что позволило создать высококачественную базу для разработки и тестирования нейросетевой модели. Основными результатами исследования стали: разработанное программное обеспечение и итоги его применения для обработки и анализа данных аэрофотосъемки полученных с помощью БПЛА.

2.1. Техническое оснащение и выбор оборудования

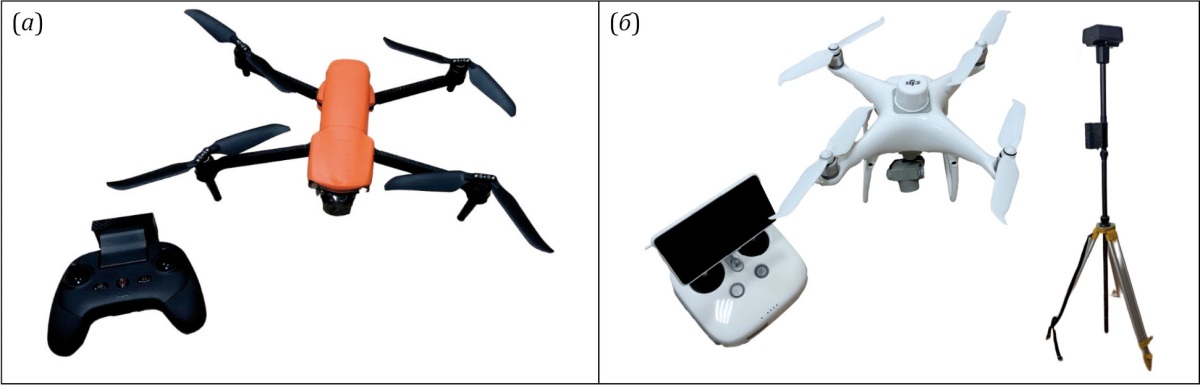

Для проведения аэрофотосъемки были выбраны передовые модели БПЛА, такие как Autel Robotics EVO Lite+ и DJI Phantom 4 RTK (табл. 2; рис. 1). Эти устройства оснащены камерами с CMOS-матрицами, позволяющими получать изображения с разрешением до 50 Мп. Благодаря интеграции систем глобального позиционирования, включая технологию кинематического позиционирования в реальном времени (RTK), удалось достичь максимальной точности в определении географических координат привязки местоположения БПЛА, что является основой для создания высокоточных ортофотопланов и трехмерных моделей исследуемой местности.

Таблица 2. Характеристики БПЛА

Table 2. Specification of UAVs

Модель БПЛА | Сенсор | Эффективное разрешение | GSD при 100 м | Позиционирование |

Autel Robotics EVO Lite+ | CMOS, 1» | 50 Мп | 8.28 см/пкс | GPS |

DJI Phantom 4 RTK | CMOS, 1» | 20 Мп | 10.00 см/пкс | RTK |

Рис. 1. Используемые БПЛА: Autel Robotics lite+ (а), DJI Phantom 4 RTK (б).

Fig. 1. UAVs used: Autel Robotics Lite+ (a), DJI Phantom 4 RTK (б).

2.2. Методика аэрофотосъемки

Аэрофотосъемка осуществлялась на высоте от 20 до 100 м, что позволило получить оптимальное разрешение снимков, необходимое для анализа крупнообломочного материала. Масштаб аэрофотосъемки тщательно рассчитывался с учетом высоты полета и фокусного расстояния камеры, обеспечивая необходимую детализацию для последующего анализа. В процессе съемки учитывались погодные условия и топографические особенности местности, что гарантировало получение качественных и достоверных данных, пригодных для всестороннего анализа.

Из-за технических особенностей БПЛА (погодные условия, время автономной работы, топография местности, качество связи, энергопотребление) удалось проанализировать данные по селевым бассейнам с различной степенью детальности. В табл. 3 демонстрируется процентное соотношение объема проанализированной информации для каждого из бассейнов в районе Тункинских Гольцов и на Южном побережье оз. Байкал. Эти данные позволяют оценить объем проведенных исследований и выявить области, требующие дальнейшего изучения.

Таблица 3. Объем данных проанализированных селевых бассейнов

Table 3. Data volume for analyzed debris-flow basins

Селевой бассейн | Проанализированный объем, % |

Тункинские Гольцы (район п. Аршан) | |

р. Кынгырга | 40.71 |

р. Первая Шихтолайка | 71.17 |

р. Вторая Шихтолайка | 91.96 |

руч. Первый Безымянный | 92.85 |

руч. Второй Безымянный | 76.45 |

руч. Красный | 75.65 |

Южное побережье оз. Байкал | |

р. Слюдянка | 19.20 |

р. Бабха | 22.56 |

р. Харлахта | 82.33 |

р. Солзан | 18.49 |

р. Бол. Осиновка | 46.47 |

Расчет пространственного разрешения аэрофотосъемки является важным шагом для определения качества и детализации получаемых изображений. Наземное пространственное разрешение (GSD) определяет размер пикселя на местности и напрямую зависит от высоты полета и фокусного расстояния камеры. Ниже представлена стандартная формула для расчета пространственного разрешения аэрофотосъемки:

где GSD – разрешение в метрах на пиксель; H – высота полета в метрах; PS – размер пикселя в микрометрах; F – фокусное расстояние камеры (в тех же единицах измерения).

Формула GSD определяет, какому реальному размеру на земле соответствует один пиксель снимка, что важно для оценки детализации и точности аэрофотосъемки.

2.3. Преимущества и достоинства использования БПЛА

Применение БПЛА обеспечивает получение изображений с высоким пространственным разрешением, быстрый и безопасный доступ к труднодоступным и потенциально опасным участкам, а также оперативное обновление данных о состоянии исследуемой территории. Эти возможности позволяют детально картировать распределение обломочного материала в селевых отложениях и существенно сокращают временные и снижают трудовые затраты в 6–8 раз по сравнению с традиционными методами.

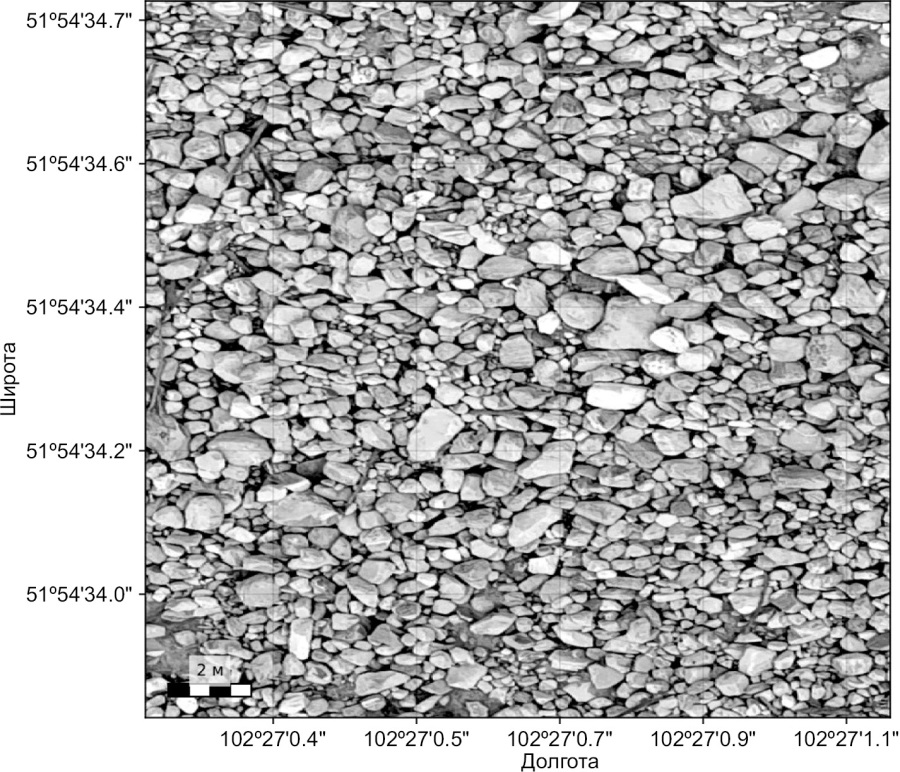

2.4. Изображения и ортофотопланы

На основе данных, полученных с помощью БПЛА, были созданы ортофотопланы исследуемых участков. Эти материалы служат основой для обучения нейросетевой модели. Высокое качество изображений обеспечивает возможность точного определения размеров и распределения крупнообломочного материала в селевых отложениях.

2.5. Подход к обработке данных с использованием библиотеки компьютерного зрения (OpenCV)

Обработка изображений выполнялась в программной среде SedimentAlyzer с использованием библиотеки OpenCV. Последовательность этапов включала:

1) конвертацию изображений в 8-битный формат и, при необходимости, линейную нормализацию гистограммы для выравнивания яркостных уровней;

2) сглаживание с помощью гауссова фильтра (размер ядра подбирался в диапазоне 3×3 – 7×7 пикселей в зависимости от GSD и ожидаемого размера контуров) для снижения шума;

3) детекцию контуров методом Канни с пороговыми значениями, рассчитанными автоматически на основе медианы градиента изображения;

4) морфологические операции для замыкания контуров и удаления мелких шумов (рис. 2);

5) векторизацию контуров и извлечение метрических признаков (максимальное сечение / Ферре, площадь, периметр, компактность и др.);

6) проверку оцифровки объектов вручную в программе SedimentAlyzer с контролем корректности обрисовки.

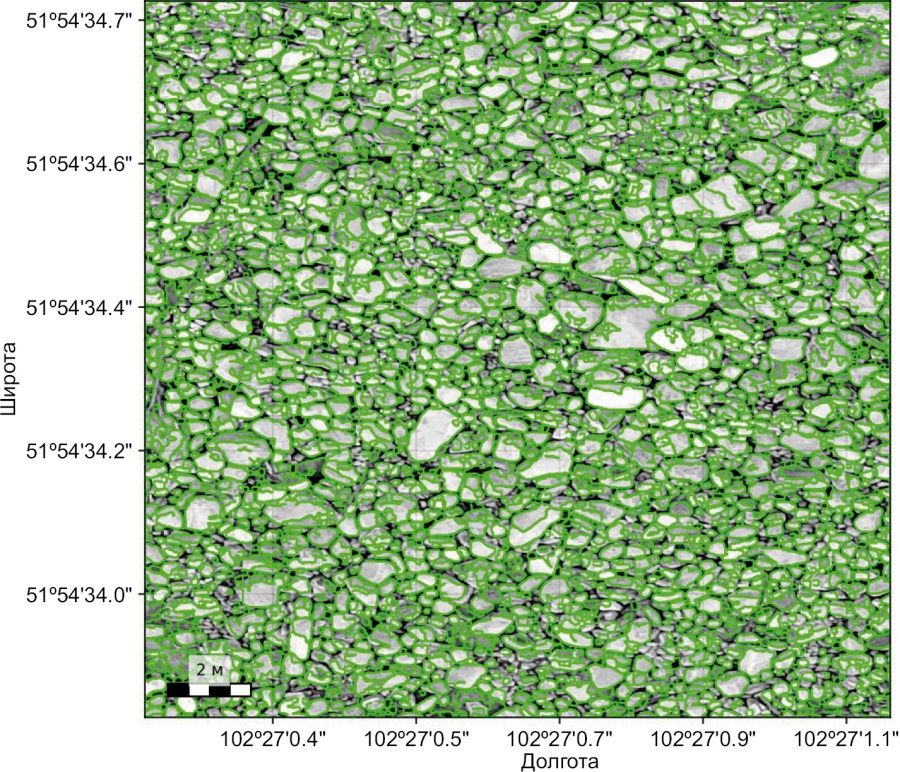

Рис. 2. Результаты постобработки ортофотоплана.

Fig. 2. Results of orthophotomap post-processing.

Такой алгоритм позволил унифицировать обработку данных, повысить точность выделения объектов и обеспечить воспроизводимость анализа при последующем обучении нейросетевых моделей.

2.6. Интеграция нейросетей в анализ обломочного материала

Постановка задачи и допущения. В исследовании решается задача одновременной детекции и размерной классификации отдельных обломков на ортофотопланах, полученных с БПЛА.

В качестве исходных данных используются ортоизображения с известным GSD. Классы соответствуют размерным категориям по [GOST…, 2020] (табл. 4).

Таблица 4. Классификация крупнообломочных грунтов по гранулометрическому составу

Table 4. Classification of coarse-clast soils by granulometric composition

Элементы грунта | Фракции | Размер фракций, мм |

Валуны (глыбы) | Крупные | >800 |

Средние | 800–400 | |

Мелкие | 400–200 | |

Галька (щебень) | Крупные | 200–100 |

Средние | 100–60 | |

Мелкие | 60–10 | |

Гравий (дресва) | Крупные | 10–5 |

Мелкий | 5–2 |

Модель для каждой выделенной области на изображении оценивает вероятность принадлежности к тому или иному классу и определяет максимальное сечение обломка. Значения переводятся в сантиметры с учетом GSD.

Предполагается, что обломки расположены в одной плоскости с поверхностью ортофото, а частичные перекрытия могут быть корректно устранены на этапе постобработки.

Общая архитектура. Реализован алгоритм, включающий выделение объектов методами компьютерного зрения (детекция контуров по Канни, морфологические операции, векторизация), что позволяет снизить количество ложных срабатываний; классификацию и оценку размеров с помощью CNN архитектур остаточной сверточной сети (ResNet) [He et al., 2016] и плотносвязанной сверточной сети (DenseNet) [Huang et al., 2016], дообученных в режиме переноса обучения на базе предобученных весов ImageNet [Deng et al., 2009]. ResNet обеспечивает устойчивое обучение за счет остаточных связей, а DenseNet – эффективное использование признаков благодаря плотным соединениям [Yosinski et al., 2014].

Нормализация масштаба и подготовка входных данных. Для сопоставимости результатов между участками с разным разрешением применяется масштабная нормализация: все изображения приводятся к единому масштабу.

Входные данные дополнительно проходят нормировку и при необходимости ограничение по контрасту адаптивного выравнивания гистограммы. Используются аугментации – случайные повороты, масштабирование, изменение яркости и контраста, небольшие сдвиги, что повышает устойчивость модели к теням, бликам и различным условиям съемки.

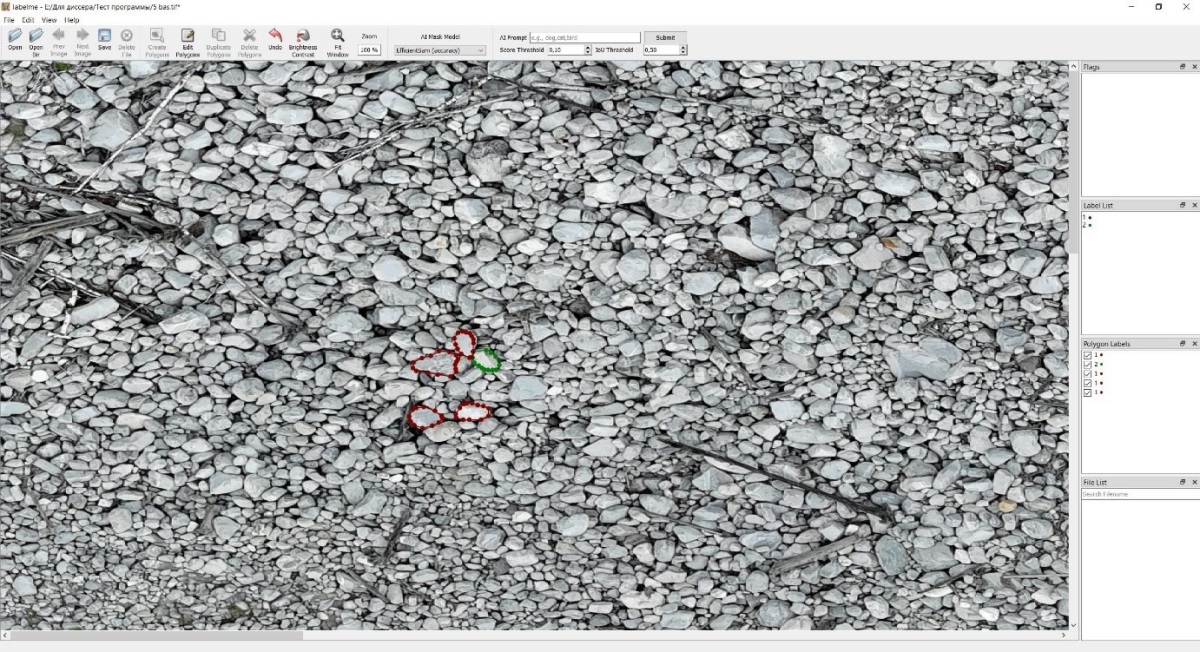

Аннотация и контроль качества. Разметка выполнялась в программе SedimentAlyzer с использованием встроенного инструмента программы labelme. Для каждого объекта создавался полигон с указанием размерного класса по [GOST…, 2020] и измеренным максимальным сечением (рис. 3).

Рис. 3. Этап процесса определения объектов инструментом labelme, интегрированным в программу SedimentAlyzer.

Fig. 3. Stage of the object determination process using the labelme tool integrated into SedimentAlyzer.

Контроль качества включал внутреннюю валидацию (повторная разметка части данных для оценки согласия между разметчиками) и проверку геометрической точности по калибровочным меткам и расчетному GSD.

Функции потерь и работа с дисбалансом классов. Обучение проводилось с использованием комбинированной функции потерь: взвешенная кросс-энтропия для классификации и Smooth L1 Loss для оценки размеров [Girshick, 2015].

При дисбалансе классов применялась фокальная функция потерь, которая увеличивает вклад редких классов в обучение [Lin et al., 2017].

Гиперпараметры и процедура обучения. Модели обучались на графическом процессоре RTX 4060 (8 ГБ).

Основные параметры: размер батча 32, оптимизатор Adam [Kingma, Ba, 2015], скорость обучения с постепенным уменьшением, 50–100 эпох с ранней остановкой по валидационным метрикам. Применялись Batch Normalization [Ioffe, Szegedy, 2015] и Dropout [Srivastava et al., 2014].

Данные делились на обучающую и тестовую выборки по пространственным участкам для исключения утечки информации.

Инференс и постобработка. Применялся метод разбиения ортофотоплана на перекрывающиеся фрагменты. Полученные предсказания объединялись с помощью алгоритмов подавления дубликатов.

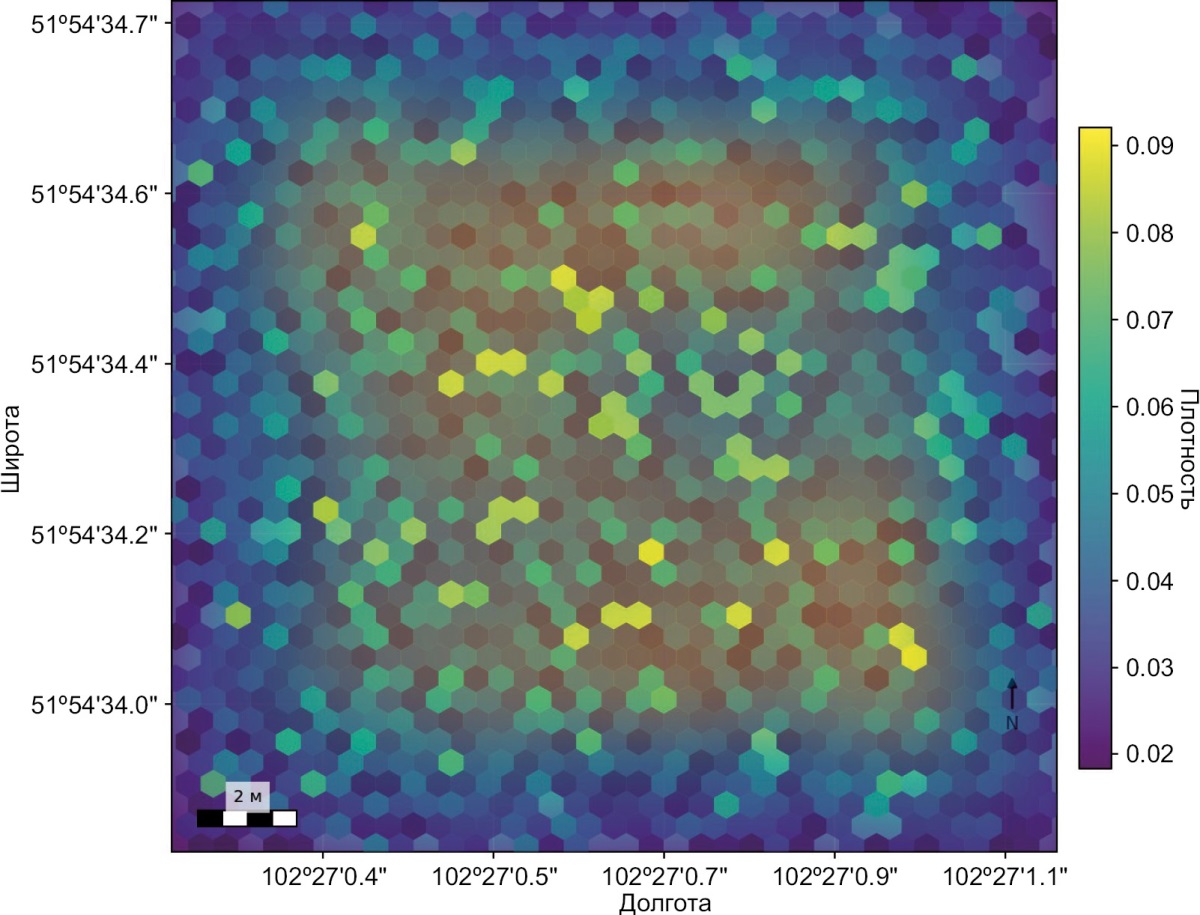

В постобработке использовались фильтры по форме и площади, а также разбиение слипшихся объектов (рис. 4). По итогам строились карты распределения классов и карты плотности (рис. 5).

Рис. 4. Этап предопределения граней крупнообломочного материала.

Fig. 4. Stage of coarse-grained material facet preliminary determination.

Рис. 5. Карта плотности крупнообломочного материала.

Fig. 5. Coarse-grained material density map.

Калибровка, неопределенность и оценка качества. Для улучшения интерпретируемости прогнозов выполнялась калибровка вероятностей [Guo et al., 2017].

Неопределенность оценивалась методами аугментации на этапе инференса (TTA) и стохастическим dropout на инференсе MC-Dropout [Gal, Ghahramani, 2016].

Уровень качества определялся по средним абсолютным ошибкам, корню из среднеквадратичной ошибки (MAE, RMSE), коэффициенту корреляции, а также по метрикам точности, полноты и F1-меры. Пороговые значения подбирались по ROC/PR-кривым [Fawcett, 2006; Davis, Goadrich, 2006].

Валидация. Протокол сопоставления с полевыми измерениями. Для независимой проверки точности авторы провели полевой аудит на реперных площадках во всех бассейнах. Структура и процедура выборки были следующими.

Структура выборки. В каждом бассейне отобрано по 3–4 реперные площадки (итого 32 площадки, размер 10×10 м), стратифицированные по морфодинамическим зонам (транзит/аккумуляция). На каждой площадке инструментально измерено 30–50 обломков (всего ≈1160 объектов).

Полевые измерения. Для каждого обломка фиксировались: Ферре (лента/рейка с ценой деления 1 см), при необходимости – второй перпендикулярный размер; фотография с масштабной рейкой; краткое описание покрытия/тени. Координаты углов площадки и нескольких контрольных точек снимались RTK (горизонтальная точность ±2–3 см).

Совмещение с ортофотопланом. Ортомозаики проходили контроль внутренней согласованности и при необходимости локальную подгонку по RTK-точкам, чтобы систематическая ошибка позиционирования не превышала 1 GSD. Для каждой площадки формировалась область интереса (ROI).

Совмещение объектов. Предопределенные полигоны сопоставлялись с полевыми обломками по «пересечению над объединением» (IoU) ≥0.5 (при возникновении конкуренции выбиралась пара с максимальным IoU). Несопоставленные предсказания учитывались как FP, несопоставленные полевые объекты – как FN. Размер на ортофото переводился в сантиметры через GSD.

Контроль воспроизводимости. 10 % объектов перемерялись вторым оператором: межоператорная погрешность составила ±2.5 см MAE, что задает нижнюю границу ожидаемой ошибки «на земле».

Статистика и неопределенность. Оценки точности получены в разрезе бассейнов и зон, доверительные интервалы рассчитаны бутстрэпом (1000 перестановок, стратификация по площадкам).

2.7. Метрики и полученные ошибки

Обнаружение/классификация: точность (precision) = 0.87, полнота (recall) = 0.82, F1-мера = 0.84±0.03. Совпадение размерных классов по ГОСТ на уровне объекта – 82 % (среднее по бассейнам). Оценка размера (Ферре): MAE=4.8 см, метрика оценки точности (RMSE)=7.9 см, медианная абсолютная ошибка 3.9 см, 90-й перцентиль 12.5 см. Среднее смещение (bias) +0.6 см (незначительное перевыделение на контрастных тенях). Корреляция с полем R=0.89; регрессия «прогноз vs поле»: наклон 0.96±0.03, свободный член +0.9 см.

По зонам: в транзитных участках MAE=5.6 см, в аккумуляционных – 4.2 см (хуже в транзите из-за перекрытий и теней). По классам: наименьшая ошибка для гальки 10–100 см (MAE≈3.7 см), наибольшая – для валунов >200 см (MAE≈7.1 см), что отражает рост дисперсии с размером. Влияние GSD: при GSD 2–3 см точность максимальна; при 4 см MAE возрастает на ≈0.6–0.8 см.

Источники ошибок и их контроль. Ключевые факторы: тени/спекулярные блики (локальное завышение размера), высокая плотность мелких фракций («слипание» контуров), частичная засыпанность обломков. Для их компенсации применялись: калибровка вероятностей, фильтры формы (компактность, эксцентриситет), разбиение кластеров по расстояниям до гребней, а также целевая доразметка «трудных» сцен.

Суммарно полученная точность (MAE порядка 5 см при R≈0.89 и согласии классов ≈82 %) достаточна для задач инженерного анализа и регулярного мониторинга, а воспроизводимость конвейера обеспечивает переносимость методики на новые участки съемки без полной перенастройки.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование, направленное на автоматизацию определения размеров крупнообломочного материала в селевых отложениях, позволило получить ряд результатов, которые определяют эффективность разработанной методики и ее практическую ценность. В этом разделе представлены основные результаты анализа, включая оценку крупности обломочного материала в исследуемых селевых бассейнах.

3.1. Визуализация результатов анализа

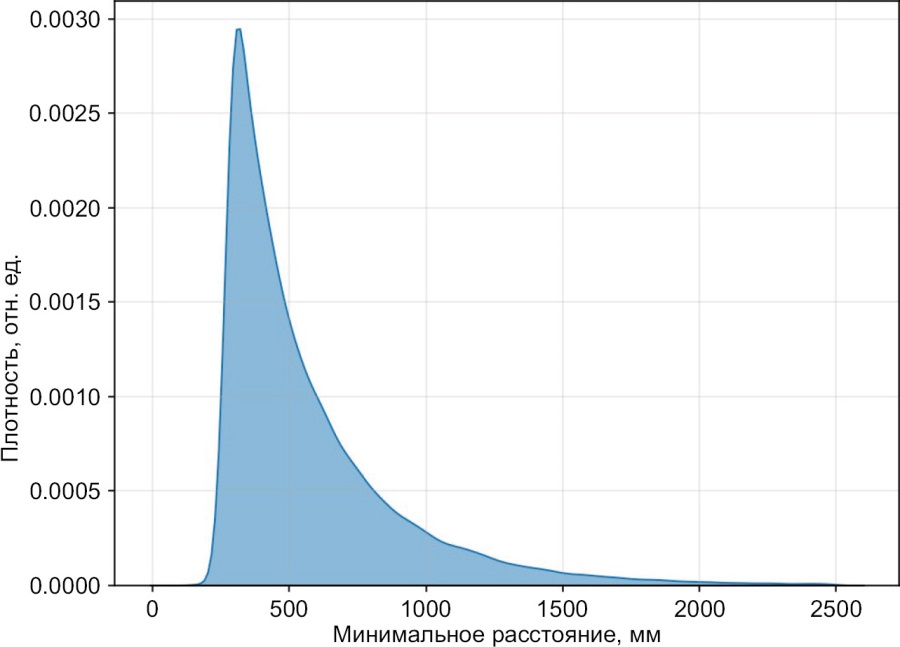

График плотности стал одним из ключевых инструментов для анализа распределения размеров объектов в исследуемой области. Он был построен на основе максимальных расстояний между точками в пределах каждого полигона, что позволяет визуализировать распределение размеров объектов. График помогает выявить наиболее распространенные размеры обломков (рис. 6).

Рис. 6. График плотности распределения размеров крупнообломочного материала.

Fig. 6. Density plot of coarse-clast size distribution.

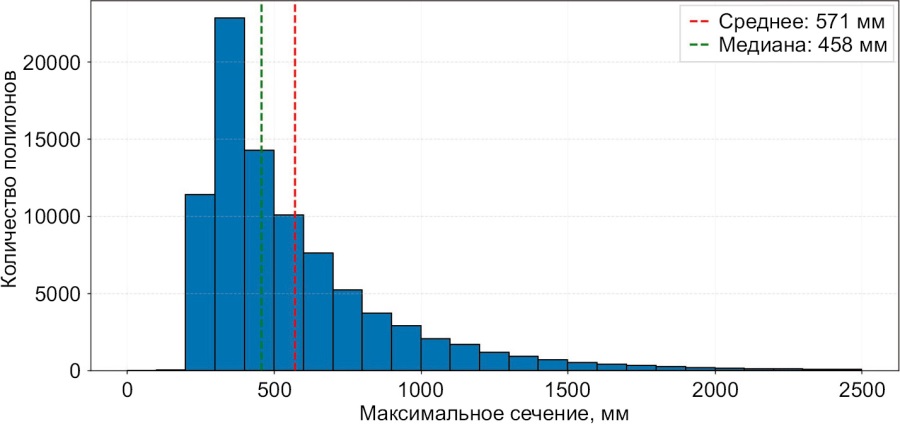

Гистограмма максимальных сечений является важным инструментом для анализа вариативности размеров обломков на исследуемом участке. На основе данных о максимальных расстояниях между точками в пределах каждого полигона гистограмма позволяет получить представление о распределении размеров обломков и их частоте (рис. 7).

Рис. 7. Гистограмма максимальных сечений крупнообломочного материала.

Fig. 7. Histogram of maximum cross-sections of coarse-clast.

Визуализация результатов позволяет не только оценить текущее распределение фракций гранулометрического состава на исследуемом участке, но и выявить потенциальные области для более детального изучения. В будущем улучшение алгоритмов классификации и точности обработки изображений может привести к более точному анализу.

3.2. Процентное распределение крупнообломочного материала

В табл. 5 приведены доли размерных фракций в пределах каждого бассейна (средние по всей изученной площади бассейна). В большинстве бассейнов преобладает галька 10–100 мм (30–40 %). Доля валунов >200 мм обычно ≤10 %, но достигает 13 % во втором Безымянном ручье. Бассейны с заметной долей мелких обломков (например, Красный, Первый и Второй Безымянный ручьи) связаны с локальными источниками рыхлого материала и/или особенностями гидродинамики потока. Эти закономерности подтверждают важность учета размерной структуры при оценке морфодинамического состояния селевых отложений.

Таблица 5. Распределение крупнообломочного материала по селевым бассейнам

Table 5. Distribution of coarse-clast across debris-flow basins

Объект исследования | Мелкие обломки | Средние обломки | Крупные обломки | Очень крупные обломки |

р. Кынгырга | 15 | 35 | 30 | 2 |

р. Слюдянка | 10 | 40 | 30 | 1 |

р. Первая Шихтолайка | 20 | 30 | 25 | 8 |

р. Вторая Шихтолайка | 22 | 33 | 28 | 6 |

р. Бабха | 12 | 38 | 30 | 4 |

р. Харлахта | 18 | 32 | 28 | 3 |

р. Солзан | 14 | 36 | 29 | 6 |

руч. Первый Безымянный | 22 | 28 | 25 | 10 |

руч. Второй Безымянный | 25 | 30 | 28 | 13 |

руч. Красный | 27 | 34 | 31 | 9 |

Для уточнения влияния морфодинамических условий на гранулометрический состав селевых отложений был выполнен анализ распределения фракций в пределах двух основных морфодинамических зон – транзитной и аккумуляционной. В табл. 6 представлены средние значения долей мелких, средних, крупных и очень крупных обломков по каждой зоне, усредненные по всем исследованным бассейнам.

Таблица 6. Распределение крупнообломочного материала по морфодинамическим зонам селевого бассейна

Table 6. Distribution of coarse-clast by morphodynamic zones of the debris-flow basin

Морфодинамические зоны селевого бассейна | Гравий (дресва) | Галька (щебень) | Галька (щебень) | Валуны (глыбы), |

Зоны зарождения | Данные отсутствуют | |||

Зоны транзита | р. Кынгырга | |||

14.23 | 39.12 | 27.54 | 19.11 | |

р. Слюдянка | ||||

16.54 | 34.87 | 30.21 | 18.38 | |

р. Первая Шихтолайка | ||||

20 | 30 | 25 | 8 | |

р. Вторая Шихтолайка | ||||

21.76 | 28.13 | 25.88 | 24.23 | |

р. Бабха | ||||

19.65 | 32.77 | 28.69 | 18.89 | |

р. Харлахта | ||||

18.79 | 32.58 | 26.84 | 21.79 | |

р. Солзан | ||||

15.72 | 35.64 | 31.88 | 16.76 | |

руч. Первый Безымянный | ||||

20.91 | 26.78 | 25.92 | 26.39 | |

руч. Второй Безымянный | ||||

23.87 | 28.45 | 28.51 | 19.17 | |

руч. Красный | ||||

25.43 | 33.12 | 32.15 | 9.30 | |

Зоны аккумуляции | р. Кынгырга | |||

23.54 | 28.87 | 29.11 | 18.48 | |

р. Слюдянка | ||||

25.89 | 34.11 | 26.34 | 13.66 | |

р. Первая Шихтолайка | ||||

32.45 | 25.34 | 23.78 | 18.43 | |

р. Вторая Шихтолайка | ||||

28.23 | 31.45 | 24.56 | 15.76 | |

р. Бабха | ||||

29.87 | 35.66 | 26.54 | 7.93 | |

р. Харлахта | ||||

27.34 | 33.11 | 25.45 | 14.10 | |

р. Солзан | ||||

26.21 | 32.56 | 27.32 | 13.91 | |

руч. Первый Безымянный | ||||

31.45 | 23.67 | 21.89 | 22.99 | |

руч. Второй Безымянный | ||||

34.78 | 25.56 | 26.67 | 12.99 | |

руч. Красный | ||||

36.54 | 30.33 | 28.11 | 5.02 | |

Как видно из табл. 6, зоны транзита участков характеризуются повышенной долей очень крупных обломков (валуны) и крупной фракции 100–200 мм, тогда как в аккумуляционных зонах существенно возрастает доля мелких фракций. В среднем по бассейнам получено: в транзите – мелкие 19.7±3.5 %, средние 32.1±3.8 %, крупные 28.3±2.5 %, валуны 18.2±5.8 %; в аккумуляции – мелкие 29.6±4.2 %, средние 30.1±4.1 %, крупные 26.0±2.1 %, валуны 14.3±5.2 %. Различия статистически значимы для мелких (p=0.002) и крупных 100–200 мм (p=0.014) фракций; для валунов эффект пограничный (p≈0064), что объясняется высокой межучастковой вариабельностью. Эти результаты согласуются с физикой процесса: в транзите сохраняются более «энергоемкие» потоки с переносом крупного материала, тогда как в аккумуляции преобладают условия осаждения мелких/средних фракций.

3.3. Сравнение с традиционными методами

Сопоставление проводилось на 32 реперных площадках (каждая 10×10 м) с инструментальными измерениями ~160 обломков (см. методику в разделе 2.6: RTK привязка, совмещение по IoU≥0.5, пересчет размеров через GSD). Получено:

– классификация по [GOST…, 2020]: точность = 0.87, полнота = 0.82, F1-мера = 0.84±0.03; доля совпадений с полевым классом – 82 % (среднее по бассейнам);

– размер (Ферре): MAE=4.8 см, RMSE=7.9 см, медианная ошибка 3.9 см, 90-й перцентиль 12.5 см; корреляция с полем R=0.89; смещение +0.6 см (незначительное завышение на контрастных тенях);

– по зонам: MAE в транзите 5.6 см, в аккумуляции 4.2 см (хуже в транзите из-за перекрытий и теней);

– по классам: минимальная ошибка для гальки 10–100 см (~3.7 см), максимальная – для валунов >200 см (~7.1 см).

Типовые расхождения и их причины. (I) Тени/блики → локальное «перевыделение» границ (положительный bias); (II) высокая плотность мелких фракций → «слипание» контуров; (III) частичная засыпанность обломков. Компенсация: калибровка вероятностей, фильтры формы (компактность, эксцентриситет), разбиение кластеров и целевая доразметка «трудных» сцен.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм автоматического анализа (выделение обломков методами компьютерного зрения и последующая классификация/оценка Ферре сверточными нейронными сетями ResNet/DenseNet с переносом обучения) показал на выбранных участках устойчивые данные точности: F1-мера=0.84±0.03, MAE по диаметру Ферре=4.8 см, RMSE=7.9 см, корреляция с полевыми измерениями R=0.89, доля совпадений размерных классов по [GOST…, 2020] – 82 % при небольшом смещении +0.6 см (завышение на контрастных тенях). Типичное распределение фракций в бассейнах характеризуется доминированием гальки 10–100 см (≈30–40 %) и переменной долей валунов >200 мм (1–13 %; максимум отмечен во втором Безымянном ручье), что согласуется с графиком плотности и гистограммой размеров. Агрегированное сравнение морфодинамических зон подтверждает ожидаемую физику процесса: в транзитных участках выше доли крупной фракции 100–200 мм и валунов (в среднем мелкие 19.7±3.5 %, средние 32.1±3.8 %, крупные 28.3±2.5 %, валуны 18.2±5.8 %), тогда как в аккумуляции растет доля мелких фракций (мелкие 29.6±4.2 %, средние 30.1±4.1 %, крупные 26.0±2.1 %, валуны 14.3±5.2 %); различия статистически значимы для мелких (p=0.002) и крупной, 100–200 мм (p=0.014), фракций, для валунов эффект пограничный (p≈0.064).

Производительность алгоритма обеспечивает сокращение трудозатрат на определение гранулометрического состава: обработка участка площадью 0.3–0.5 км² занимает 25–35 мин против 3–4 ч при ручном дешифрировании (ускорение в 6–8 раз) при сопоставимом качестве; минимальные ошибки достигаются при GSD 2–3 см, при ~4 см MAE возрастает на ≈0.6–0.8 см. Основные источники погрешностей – тени/блики, «слипание» контуров при высокой плотности мелких фракций и частичная засыпанность обломков – компенсируются калибровкой вероятностей, фильтрами формы (компактность, эксцентриситет), разбиением кластеров и учетом неопределенности TTA/MC-Dropout с целевой доразметкой «трудных» участков. Реализация в программе SedimentAlyzer (патент РФ № 2025615699) обеспечивает воспроизводимость и переносимость методики на новые бассейны, а суммарные метрики (MAE порядка 5 см, R≈0.89, согласие классов ~82 %) свидетельствуют о ее пригодности для регулярного мониторинга селевых конусов и обоснования инженерных решений по снижению риска.

5. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Агафонов Б.П., Макаров С.А. Ареалы селевых потоков в Прибайкалье // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 1996. № 2. С. 65–71.

2. Агафонов Б.П., Рогозин А.А. Количественная оценка селевого сноса в озеро Байкал // Вопросы геологии и палеогеографии Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: Изд-во ИГУ, 1987. С. 53–63.

3. Арефьева Е.В., Бабусенко М.С., Барышев Е.М., Бобрешов Д.А., Борейко В.Я., Верескун A.В., Глебов В.Ю., Ефимова А.А. и др. Проблемы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях в условиях современных вызовов и угроз: Справочное пособие. М.: ВНИИ ГОЧС, 2017. 452 с.

4. Безгодова О.В., Истомина Е.А., Овчинникова Е.В. Оценка и картографирование опасных экзогенных процессов Мондинской котловины на основе морфометрического ландшафтного анализа // Геодезия и картография. 2018. Т. 79. № 8. С. 28–37. https://doi.org/10.22389/0016-7126-2018-938-8-28-37.

5. Davis J., Goadrich M., 2006. The Relationship Between Precision-Recall and ROC Curves. In: W.W. Cohen, A. Moore (Eds), ICML’06. Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (June 25–29, 2006, Pittsburgh, Pennsylvania, USA). Association for Computing Machinery, New York, p. 233–240. https://doi.org/10.1145/1143844.1143874.

6. Deng J., Dong W., Socher R., Li L.J., Li K., Fei-Fei L., 2009. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (June 20–25, 2009, Miami, FL, USA). IEEE, p. 248–255. https://doi.org/10.1109/CVPR.2009.5206848.

7. Fawcett T., 2006. An Introduction to ROC Analysis. Pattern Recognition Letters 27 (8), 861–874. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010.

8. Федоров Ю.А., Кюль Е.В., Джаппуев Д.Р. Особенности селеформирования в сложных геолого-гидрологических условиях // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2012. № 2 (168). С. 101–104.

9. Gal Y., Ghahramani Z., 2016. Dropout as a Bayesian Approximation: Representing Model Uncertainty in Deep Learning. In: M.F. Balcan, K.Q. Weinberger (Eds), ICML’16. Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (June 20–22, 2016, New York, USA). Vol. 48. JMRL, p. 1050–1059.

10. Girshick R., 2015. Fast R-CNN. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision (December 7–13, 2015, Santiago, Chile). IEEE, p. 1440–1448. https://doi.org/10.1109/ICCV.2015.169.

11. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация. М.: Стандартинформ, 2020. 38 с.

12. Guo C., Pleiss G., Sun, Y., Weinberger K.Q., 2017. On Calibration of Modern Neural Networks. In: D. Precup, Ye.W. Teh (Eds), ICML’17. Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (August 6–11, 2017, Sydney, Australia). Vol. 70. JMRL, p. 1321–1330.

13. He K., Zhang X., Ren S., Sun J., 2016. Deep Residual Learning for Image Recognition. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (June 27–30, 2016, Las Vegas, Nevada, USA). IEEE, p. 770–778. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.90.

14. Huang G., Liu Z., Van Der Maaten L., Weinberger K.Q., 2016. Densely Connected Convolutional Networks. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (July 21–26, 2017, Honolulu, HI, USA). IEEE, p. 4700–4708. https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.243.

15. Ioffe S., Szegedy C., 2015. Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift. In: F. Bach, D. Blei (Eds), ICML’15. Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (July 7–9, 2015, Lille, France). Vol. 37. JMRL, p. 448–456.

16. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Сизова Ю.А. Нейронные сети: общие технологические характеристики // Научное обозрение. Технические науки. 2019. № 2. С. 17–23].

17. Kadetova A.V., Rybchenko A.A., Kozyreva E.A., Tie Y., Ni H., 2016. Debris Flow Event of 2014 and Its Impact on the Accumulation of the Solid Fraction in the Kyngarga River Channel, Tunka Valley, Southwestern Cisbaikalia, Russia. Geodynamics & Tectonophysics 7 (2), 329–335. https://doi.org/10.5800/GT-2016-7-2-0210.

18. Кедич А.И., Голосов В.Н., Харченко С.В. Экзогенные процессы в прогляциальных зонах гор: количественные оценки и их точность // Ученые записки Казанского университета. Серия Естественные науки. 2022. Т. 164. № 1. С. 109–134. https://doi.org/10.26907/2542-064X.2022.1.109-134.

19. Харченко С.В., Федин А.В., Голосов В.Н. Темпы денудации в перигляциальных областях высокогорий: методы и результаты исследований // Геоморфология и палеогеография. 2021. Т. 52. № 1. С. 3–18. https://doi.org/10.31857/S0435428121010065.

20. Kingma D.P., Ba J., 2015. Adam: A Method for Stochastic Optimization. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (May 7–9, 2015, San Diego). https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.6980.

21. Лапердин В.К., Леви К.Г., Лехатинов А.М., Кадетова А.В., Пеллинен В.А., Рыбченко А.А. Причины и последствия катастрофических селевых потоков 28 июня 2014 г. в окрестностях пос. Аршан, Республика Бурятия // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 3. С. 799–816. https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-3-0156.

22. Лапердин В.К., Рыбченко А.А. Оценочные параметры селеформирующих компонентов природной среды юга озера Байкал // Устойчивое развитие горных территорий. 2016. Т. 8. № 1. С. 52–58. https://doi.org/10.21177/1998-4502-2016-8-1-52-57.

23. Lin T.Y., Goyal P., Girshick R., He K., Dollár P., 2017. Focal Loss for Dense Object Detection. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (October 22–29, 2017, Venice, Italy). IEEE, p. 2999–3007. https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.324.

24. Loginov G.N., Petrov A.M., 2019. Automatic Detection of Geoelectric Boundaries According to Lateral Logging Sounding Data by Applying a Deep Convolutional Neural Network. Russian Geology and Geophysics 60 (11), 1319–1325. https://doi.org/10.15372/RGG2019134.

25. Макаров С.А. Сели Прибайкалья. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2012. 111 с.].

26. Мамедов Д.Г. Гранулометрический состав селевых отложений в конусах выноса и их закономерности (на примере селей Азербайджанской части Большого Кавказа) // Географический вестник. 2013. № 4 (27). С. 40–48].

27. Михайлов П.Г., Ломтев Е.А., Аналиева А.У., Гусманова М.С. Разработка концепции создания и функционирования системы мониторинга селеопасности в горных и предгорных районах // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2016. № 1 (15). С. 15–23.

28. Носов К.Н. Параметры селевых потоков бассейна реки Баксан // Природообустройство. 2010. № 4. С. 50–55.

29. Олиферов А.Н. Закономерности формирования селевых потоков в Крыму и Карпатах // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия География. 2004. Т. 171. № 4. С. 66–72.

30. Пурицкис Я.В., Вершинин В.Е. Классификация режимов многофазных течений методами нейросетевого анализа // Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2023. Т. 9. № 4 (36). С. 76–90. https://doi.org/10.21684/2411-7978-2023-9-4-76-90.

31. Рыбченко А.А., Кадетова А.В., Козырева Е.А., Юрьев А.А. Решение тематических задач при изучении экзогенных геологических процессов с применением неспециализированных беспилотных комплексов для аэрофотосъемки // Геодинамика и тектонофизика. 2019. Т. 10. № 4. С. 1045–1058. https://doi.org/10.5800/GT-2019-10-4-0457.

32. Srivastava N., Hinton G., Krizhevsky A., Sutskever I., Salakhutdinov R., 2014. Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting. The Journal of Machine Learning Research 15 (1), 1929–1958.

33. Степанов Б.С., Степанова Т.С. Механика селей: эксперимент, теория, методы расчета. М.: Гидрометеоиздат, 1991. 379 с.

34. [Стром А.Л. Гранулометрический состав и строение отложений каменных лавин – ключ к пониманию механизма их перемещения // Сергеевские чтения. Фундаментальные и прикладные вопросы современного грунтоведения: Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (31 марта –1 апреля 2022 г.). М.: ГеоИнфо, 2022. Вып. 23. С. 211–217.

35. Ступин В.П., Пластинин Л.А., Олзоев Б.Н. Использование данных дистанционного зондирования Земли при среднемасштабном геоинформационном картографировании селевой опасности Байкальской горной страны // Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита: Труды 6-й Международной конференции (Душанбе – Хорог, Таджикистан) / Ред. С.С. Черноморец, К.С. Висхаджиева. Душанбе: ООО «Промоушн», 2020. Т. 1. С. 541–552.

36. Великанова Л.И. Краткосрочное прогнозирование вероятности схода селя на базе нейросетевых технологий // Проблемы автоматики и управления. 2014. № 1 (26). С. 47–56.

37. Yosinski J., Clune J., Bengio Y., Lipson H., 2014. How Transferable Are Features in Deep Neural Networks? In: Z. Ghahramani, M. Welling, C. Cortes, N. Lawrence, K.Q. Weinberger (Eds), Advances in Neural Information Processing Systems. Proceedings of the 28th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (December 8–13, 2014, Montreal, Canada). Vol. 27. NeurlPS, p. 3320–3328. https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.1792.

Об авторах

А. А. ЮрьевРоссия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128; 664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1

А. А. Рыбченко

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128; 664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1

Н. В. Кичигина

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128; 664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1

Рецензия

Для цитирования:

Юрьев А.А., Рыбченко А.А., Кичигина Н.В. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КРУПНООБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА В СЕЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0856. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0856. EDN: YABBVX

For citation:

Yuriev A.A., Rybchenko A.A., Kichigina N.V. NEURAL NETWORK-BASED DETERMINATION OF COARSE-GRAINED MATERIAL SIZE IN DEBRIS-FLOW DEPOSITS OF THE SOUTHERN BAIKAL REGION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0856. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0856. EDN: YABBVX

JATS XML