Перейти к:

ОРИЕНТАЦИЯ ОСЕЙ ГЛАВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА АНИЗОТРОПИИ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0846

EDN: mrcjta

Аннотация

Результаты многолетних исследований, проводимых на Камчатке, показывают, что рост интенсивности геоакустического излучения и усиление его анизотропии можно рассматривать как индикатор активизации деформационного процесса при подготовке землетрясений. Одной из главных характеристик напряженно-деформированного состояния пород является направление осей главных напряжений, в частности оси максимального сжатия. В настоящей работе для выявления связи между ориентацией оси максимального сжатия пород и анизотропией геоакустического излучения при подготовке землетрясений проведены экспериментальные исследования и математическое моделирование.

За период 2008–2016 гг. векторно-фазовым методом выполнен анализ направленности геоакустического излучения, зарегистрированного в пункте «Микижа» на Камчатке в трехсуточном интервале перед землетрясениями. Выявлены два основных ортогональных максимума излучения (средние значения азимутов – 312.5°±15° и 42.5°±15°), направление одного из которых, по мнению авторов, должно быть перпендикулярно оси максимального сжатия.

В упругом приближении среды проведено моделирование направления оси максимального сжатия пород при подготовке сильных землетрясений, произошедших вблизи п-ва Камчатка с 1976 по 2020 г. Установлено, что направление оси находилось в секторе, ограниченном азимутами 330.5 и 84.2°, модальный интервал составил от 22.5 до 45.0°, среднее значение – 32.7°. Среднее значение направления оси максимального сжатия по результатам моделирования согласуется со значением, определенным по результатам экспериментальных наблюдений геоакустического излучения в пункте «Микижа».

Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что направление максимумов геоакустического излучения, возникающих при подготовке землетрясений, обусловлено ориентацией оси максимального сжатия пород в пункте наблюдений. Полученные результаты могут быть использованы для изучения характеристик геодеформационных процессов в сейсмоактивных регионах.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гапеев М.И., Марапулец Ю.В., Солодчук А.А. ОРИЕНТАЦИЯ ОСЕЙ ГЛАВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА АНИЗОТРОПИИ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0846. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0846. EDN: mrcjta

For citation:

Gapeev M.I., Marapulets Yu.V., Solodchuk A.A. ORIENTATION OF THE PRINCIPAL STRESS AXES AS A POSSIBLE CAUSE OF GEOACOUSTIC RADIATION ANISOTROPY DURING EARTHQUAKE PREPARATION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0846. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0846. EDN: mrcjta

1. ВВЕДЕНИЕ

Курило-Камчатская зона субдукции является одним из наиболее сейсмоактивных регионов мира [Kearey et al., 2009]. Она находится на стыке Тихоокеанской и Охотской плит, где первая пододвигается под вторую с юго-восточного направления со средней скоростью ≈8 см/год [Avdeiko et al., 2002; Liu et al., 2020; Gordeev, Bergal-Kuvikas, 2022]. Взаимодействие тектонических плит в зоне субдукции приводит к повышенной сейсмической активности и возникновению сильных землетрясений. Так, в период с 1900 г. здесь произошло 13 землетрясений с моментной магнитудой MW≥8.0 [Bilek, Lay, 2018]. Рост напряжений в зоне контакта плит вызывает деформации земной поверхности, простирающиеся на сотни километров [Rebetsky, Lermontova, 2018; Gapeev, Marapulets, 2023]. Эти изменения напряженно-деформированного состояния земной коры являются одной из причин возникновения аномалий в различных геофизических полях; если они возникают перед землетрясениями, то их классифицируют как предвестники. Среди выявленных предсейсмических аномалий в геофизических полях на Камчатке в результате многолетних исследований обнаружен высокочастотный акустоэмиссионный эффект. Он заключается в росте интенсивности геоакустического излучения при увеличении скорости деформации массивов горных пород. При этом также возникает ярко выраженная анизотропия направленности геоакустического излучения, которая обусловлена ориентацией источников акустических колебаний в поле напряжений приповерхностных осадочных пород [Marapulets, 2015]. Высокочастотный акустоэмиссионный эффект наиболее ярко проявляется в килогерцовом диапазоне частот за 1–3 сут перед землетрясениями на удалении первых сотен километров от их эпицентров [Marapulets et al., 2012]. Таким образом, анализируя направленность геоакустического излучения при подготовке землетрясений, можно оценивать характеристики поля напряжений пород в контролируемом пространстве, например ориентацию оси максимального сжатия.

Для подтверждения предположения о том, что анизотропия геоакустического излучения обусловлена процессом подготовки землетрясения, проведено математическое моделирование направления оси максимального сжатия пород в пункте наблюдений.

Проведенные ранее исследования показывают эффективность такого подхода. Так, в работе [Saltykov, Kugaenko, 2012] произведено моделирование напряженно-деформированного состояния земной коры при подготовке землетрясений. На основе критерия нелинейного разуплотнения среды вычислены приповерхностные зоны дилатансии земной коры в упругом приближении среды. Их пространственное распределение согласуется с наблюдаемыми аномалиями в параметрах высокочастотных сейсмических шумов на Камчатке. В работе [Nazarova et al., 2008] решается обратная задача оценки параметра очага готовящегося землетрясения по смещениям дневной поверхности. Очаг представлялся в виде сосредоточенных сил, действующих внутри однородного изотропного полупространства. В работе [Perezhogin, Shevtsov, 2009] в аналогичном приближении среды рассматриваются сосредоточенные силовые эквиваленты процесса образования выступов в зоне субдукции. Предложен способ определения направленности геоакустического излучения при подготовке землетрясений.

Описанные выше подходы к моделированию предсейсмических деформаций, основанные на построении силовых эквивалентов процессов, протекающих в очаге землетрясения при его подготовке, применяются и в настоящей работе. В статье приведены результаты оценки направления оси максимального сжатия, полученные по экспериментальным данным и по результатам математического моделирования.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАПРАВЛЕННОСТИ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Для исследования направленности геоакустического излучения применялась акустическая система, построенная на базе комбинированного приемника, установленного на дне оз. Микижа на Камчатке (52.99° с.ш., 158.23° в.д., пункт наблюдений «Микижа»). Такая установка приемника обеспечивает регистрацию только продольных волн, так как поперечные колебания в воде не распространяются. Комбинированный приемник регистрирует в одной точке пространства несколько параметров акустического поля: звуковое давление P(t) и три взаимно ортогональные компоненты его градиента (∇P)1, (∇P)2, (∇P)3. Применяя векторно-фазовые методы [Gordienko, 2007] к регистрируемым сигналам, можно определить направление на источник звукового излучения. Так, по известному градиенту звукового давления можно найти колебательную скорость частиц среды V(t):

где ρ – плотность среды распространения.

Вектор потока акустической мощности W, совпадающий с направлением на источник звука, связан с колебательной скоростью V(t) через вектор Умова (Умова-Пойтинга) I(t)=P(t)V(t), который характеризует направление переноса энергии в звуковой волне:

где τ – интервал усреднения, который должен быть кратен периоду колебаний или существенно превышать его.

По ортогональным проекциям вектора W направление α на источник звука определяется следующим образом:

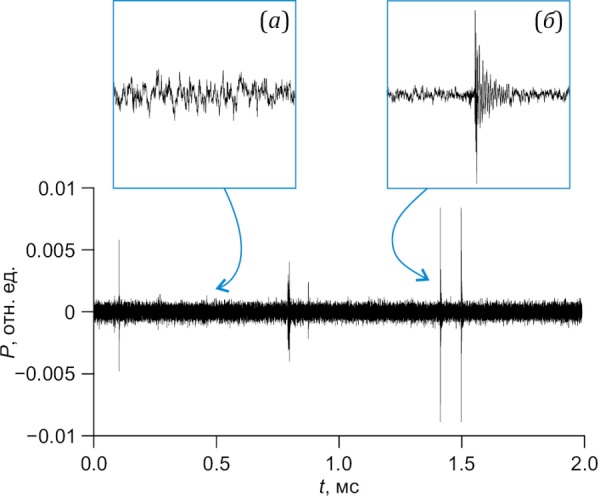

Комбинированный приемник регистрирует геоакустическое излучение в диапазоне частот от 5 Гц до 11 кГц. Фрагмент записи геоакустического сигнала представлен на рис. 1. Зарегистрированный сигнал представляет собой комбинацию импульсов различной амплитуды и длительности (порядка 30 мс) с крутым фронтом и плавным спадом (рис. 1, б).

Рис. 1. Пример записи геоакустического сигнала. Увеличенные фрагменты содержат шум (а) и импульс (б).

Fig. 1. Geoacoustic signal recording. The enlarged fragments contain noise (а) and pulse (б).

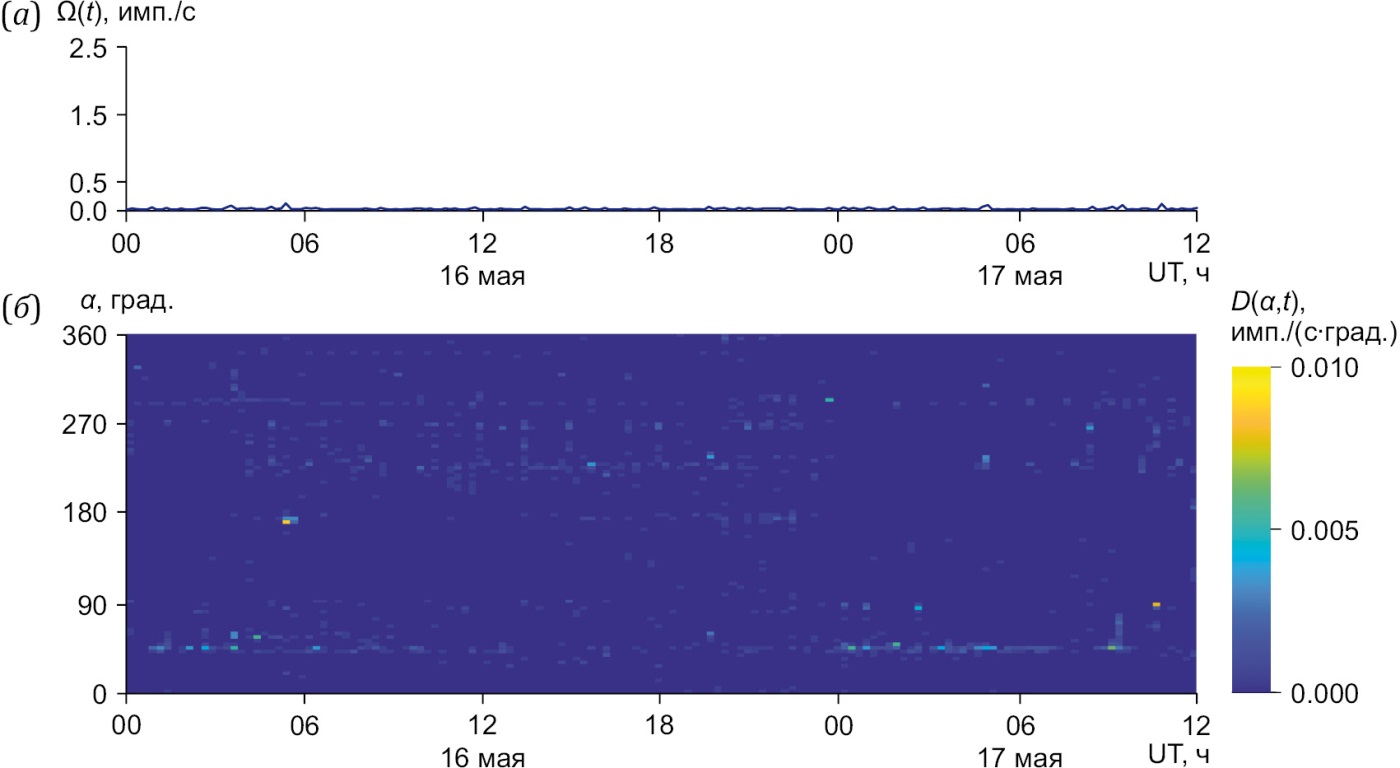

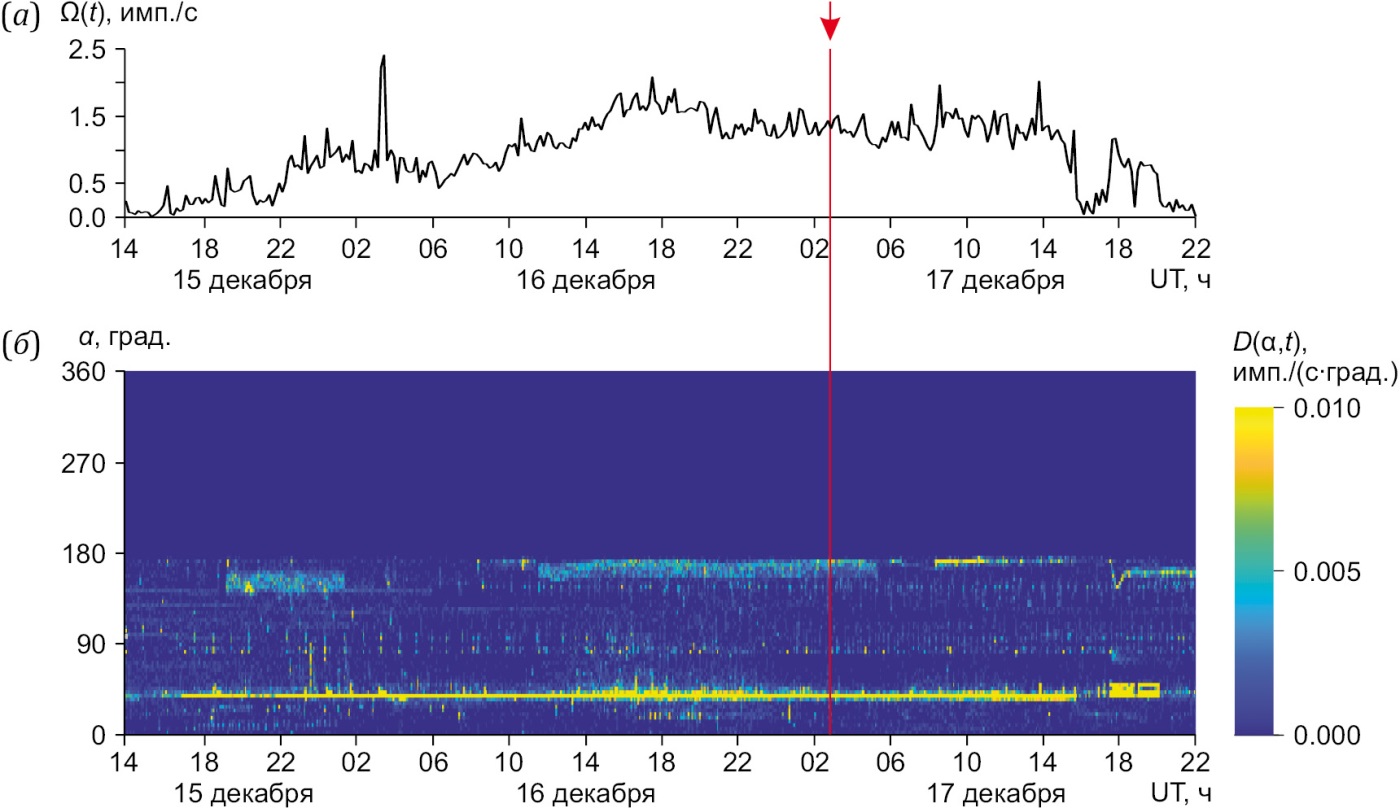

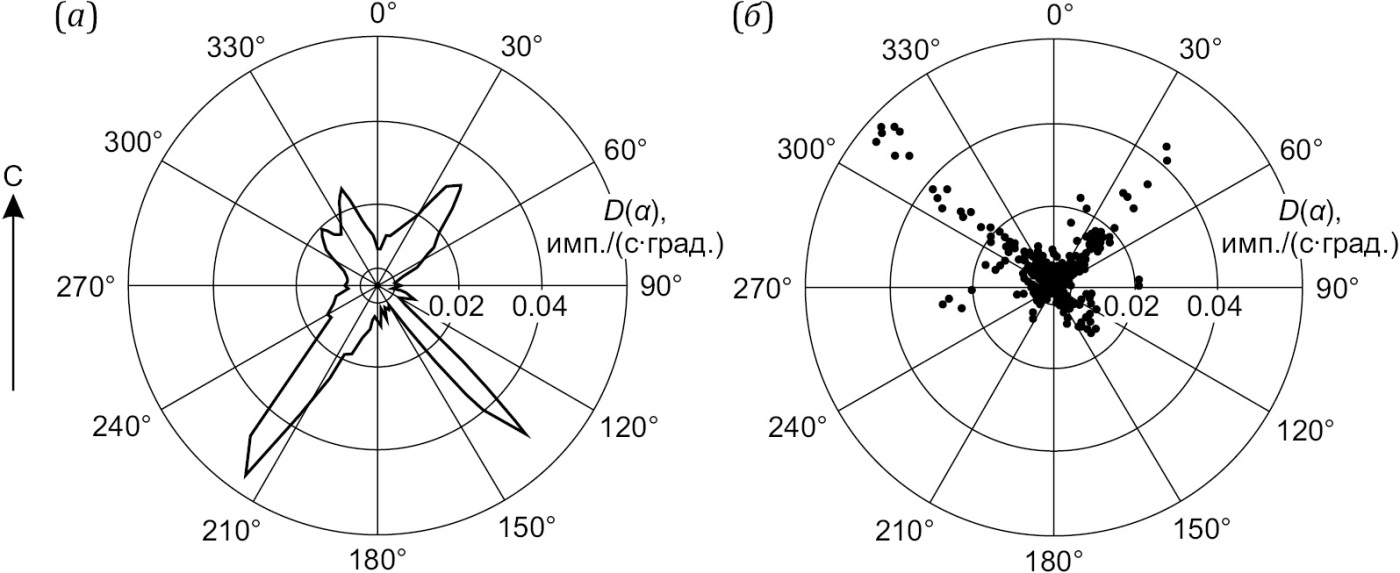

При исследованиях направленности геоакустического излучения рассматривалась частота следования геоакустических импульсов Ω(t) и ее распределение D(α,t) по направлениям в горизонтальной плоскости. Примеры геоакустического излучения с различными значениями Ω(t) и D(α,t) представлены на рис. 2 и 3. Было установлено, что частота следования импульсов Ω(t) изменяется в зависимости от стадии деформационного процесса. В фоновые периоды она составляет 0.1–0.5 импульса в секунду, а в моменты увеличения скорости деформаций, в том числе и перед землетрясениями, может достигать десятков и даже сотен в секунду [Marapulets, Shcherbina, 2018]. Кроме этого, изменяется и количество импульсов, регистрируемых с различных направлений: если в фоновые периоды азимутальное распределение D(α,t) является достаточно равномерным (см. рис. 2, б), то в периоды активизации деформационных процессов появляются возмущения в виде ярко выраженных максимумов по отдельным направлениям (рис. 3, б), которые могут существовать достаточно продолжительное время: часы и даже сутки [Marapulets, Shcherbina, 2018]. Перед землетрясениями такие максимумы очень часто регистрируются со взаимно ортогональных направлений (рис. 4, а).

Рис. 2. Частота следования импульсов Ω(t) (а) и ее азимутальное распределение D(α,t) (б) в сейсмически спокойный период 16–17 мая 2009 г.

Fig. 2. Pulse repetition frequency Ω(t) (а) and its azimuthal distribution D(α,t) (б) in the period of seismic quiescence on May 16–17, 2009.

Рис. 3. Частота следования импульсов Ω(t) (а) и ее азимутальное распределение D(α,t) (б) 15–17 декабря 2012 г.

Стрелкой обозначен момент землетрясения с магнитудой ML=4.4, произошедшего 17 декабря 2012 г. в 03:10 UT на расстоянии 139 км от пункта «Микижа» (координаты эпицентра: 51.87° с.ш., 159.12° в.д.).

Fig 3. Pulse repetition frequency Ω(t) (а) and its azimuthal distribution D(α,t) (б) on December 15–17, 2012.

The arrow indicates the moment of the ML=4.4 earthquake that occurred on December 17, 2012 at 03:10 UT, 139 km from the "Mikizha" site (epicenter coordinates 51.87° N, 159.12° E).

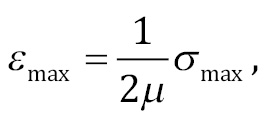

Рис. 4. Диаграммы азимутального распределения частоты следования импульсов D(α). Пример распределения D(α) 14 августа 2008 г. перед землетрясением с магнитудой ML=3.7 (координаты эпицентра: 52.19° с.ш., 158.742° в.д.), произошедшим в 06:03 UT 15 августа 2008 г. на расстоянии 96 км от пункта «Микижа» (а). Распределение максимумов D(α) в периоды аномалий геоакустического излучения перед землетрясениями в 2008–2016 гг. (б).

Fig. 4. Diagrams of azimuthal distribution of the pulse repetition frequency D(α). Example of D(α) distribution on August 14, 2008, before the ML=3.7 earthquake (epicenter coordinates 52.19° N, 158.742° E) that occurred at 06:03 UT on August 15, 2008, 96 km from the "Mikizha" site (а). Distribution of D(α) maxima during periods of geoacoustic radiation anomalies prior to earthquakes in 2008–2016 (б).

За период 2008–2016 гг. был проведен анализ распределения максимумов D(α) в 111 случаях возмущений геоакустического излучения, зарегистрированных в трехсуточном интервале перед землетрясениями с энергетическими классами 9.0<KS≤10.0, 10.0<KS≤11.0, 11.0<KS≤12.0 и KS>12.0 на эпицентральных расстояниях R≤120, R≤190, R≤240 и R≤350 км соответственно. Рассматривались землетрясения, произошедшие по азимутам 90–150° относительно пункта «Микижа». Информация о землетрясениях была взята из каталога КФ ФИЦ ЕГС РАН [Chebrov et al., 2013; Chebrova et al., 2020]. В каждом из 111 случаев возмущений геоакустического излучения выбиралось до пяти максимумов D(α) (обычно регистрируется от одного до четырех), которые наносились на двумерную диаграмму. Оказалось, что наиболее часто максимумы D(α) регистрировались по азимутам, близким к 310–315° и 40–45°, несколько реже – 130–165° и 210–235° (рис. 4, б). Таким образом, максимумы частоты следования геоакустических импульсов в основном были ориентированы по четырем направлениям, соответствующим взаимно ортогональным осям.

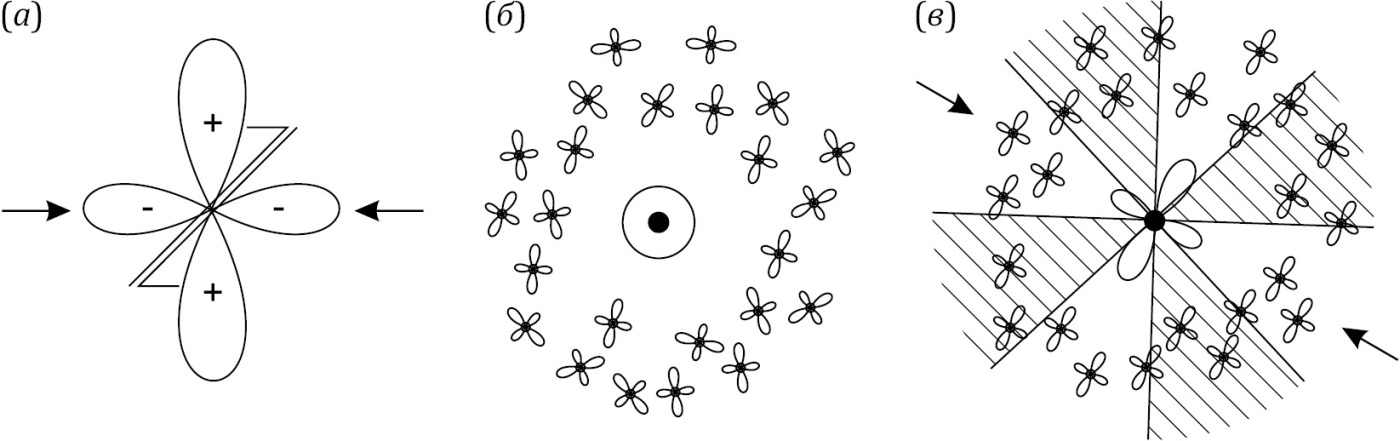

Объяснить причину возникновения максимумов частоты следования импульсов в геоакустическом излучении перед землетрясениями можно исходя из следующего. Поскольку при деформировании прочность пород по отношению к возникающим касательным напряжениям меньше, чем к нормальным, преобладать будут сдвиговые источники эмиссии [Marapulets, Shcherbina, 2018]. В работах [Vinogradov, 1976; Shamina, Ponyatovskaya, 1993] показано, что ориентация сдвиговых источников обусловлена направлением максимальных касательных напряжений, ориентированных преимущественно под углом 45° к оси максимального сжатия. При этом максимумы продольных акустических колебаний приходятся на направления, перпендикулярные этой оси для волны сжатия и совпадающие с ней для волны разряжения (рис. 5, а). Интенсивность волны сжатия больше интенсивности волны разряжения, что связано с особенностями процессов разрушения и диссипации энергии [Shamina, Ponyatovskaya, 1993]. С учетом такой сложной диаграммы излучения сдвиговых источников (рис. 5, а) в месте наблюдения будут регистрироваться сигналы только от тех источников, ориентация которых соответствует излучению продольных волн в сторону приемника. При этом погрешность в определении направления прихода волны может составлять до 15° в соответствии с критерием Кулона-Мора, так как угол внутреннего трения для озерных осадочных пород, состоящих из суглинков и супесей, может достигать 30°. Эффектами рефракции из-за малого расстояния распространения волн можно пренебречь [Marapulets, Shcherbina, 2018].

Рис. 5. Схемы ориентации продольных акустических колебаний, излучаемых сдвиговыми источниками.

Излучение единичного сдвигового источника (а). Борта сдвига показаны двумя параллельными линиями. Ориентация излучения сдвиговыми источниками относительно места наблюдений в фоновый период (б) и при возникновении удаленного источника напряжений (в). Точка в центре – место установки приемника, толстая линия вокруг нее – азимутальное распределение частоты следования принимаемых импульсов D(α), заштрихованные области – зоны расположения источников, не излучающих сигнал в направлении приемника. На (а, в) стрелками обозначена ось максимального сжатия.

Fig. 5. Schematic orientations of longitudinal acoustic waves emitted by shear sources.

Emission by a single shear source (а). The shear walls are shown by two parallel lines. Radiation patterns of shear sources relative to the observation site during relative quiescence (б) and in case of a remote sources of stress (в). The central dot denotes the receiver location, the thick surrounding line represents the azimuthal distribution of pulse repetition frequency D(α), and shaded areas indicate source zones with no signal emission toward the receiver. In (а, в), the arrows mark the axis of maximum compression.

В фоновые периоды при слабых напряжениях сдвиговые источники будут ориентированы хаотично, поэтому диаграмма распределения геоакустического излучения по направлениям, в нашем случае диаграмма D(α), соответствует случаю, показанному на рис. 5, б. Распределение D(α) будет иметь такой вид при условии, что структура пород в месте регистрации однородна и источники в ней распределены равномерно. Активизация деформационного процесса при возникновении удаленного источника напряжений, например связанного с подготовкой землетрясения, приведет к появлению в области регистрации достаточно большого числа одинаково сориентированных сдвиговых источников. В таких условиях в месте наблюдения преимущественно будут регистрироваться сигналы с направлений, обусловленных ориентацией оси максимального сжатия (рис. 5, в). В реальных условиях наблюдения, когда источники геоакустических сигналов возникают в существенно неоднородных по структуре и прочности осадочных породах, в диаграмме D(α) должны наблюдаться искажения и асимметрия максимумов, например, как в случае, представленном на рис. 4, а.

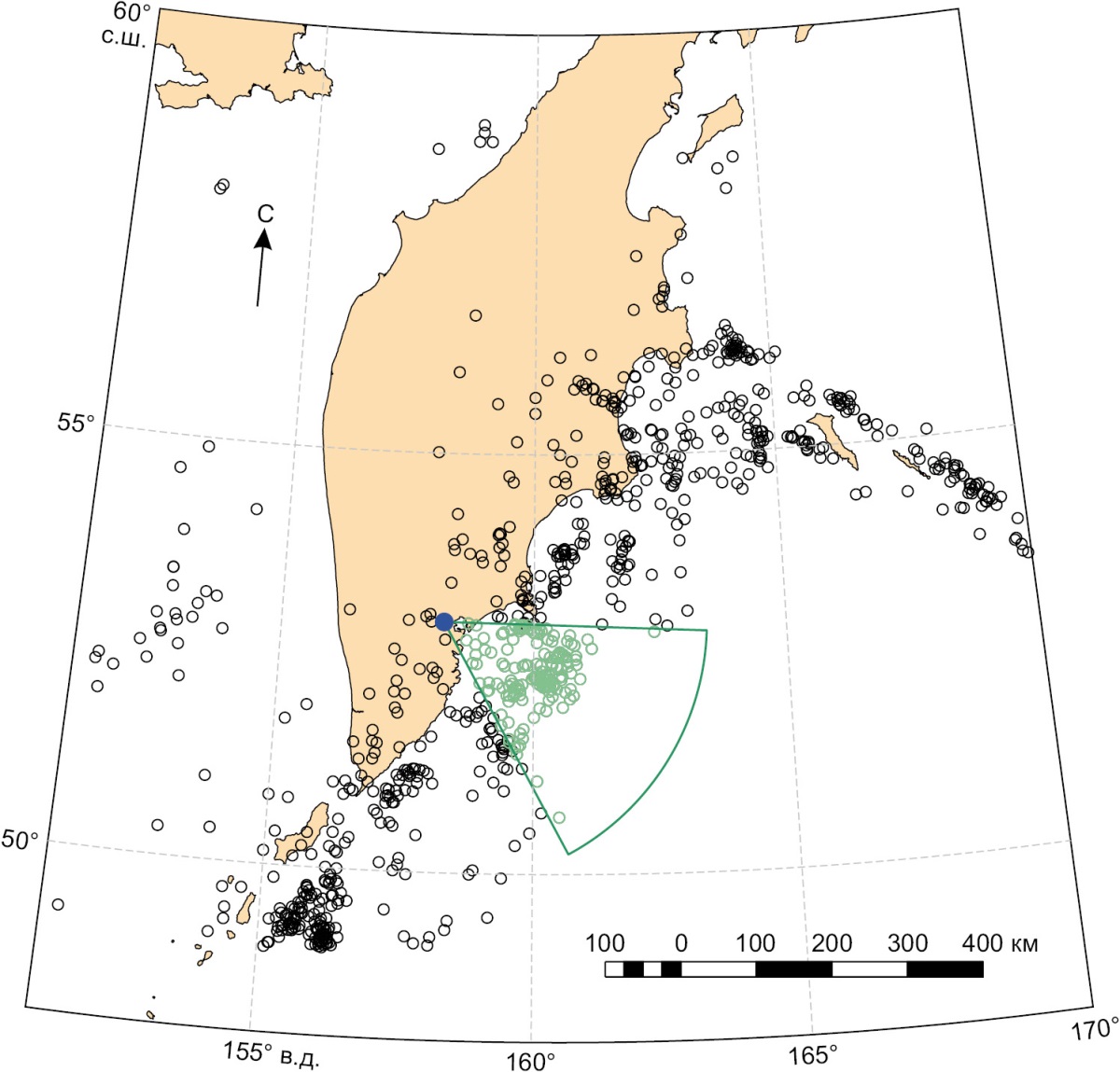

Рис. 6. Эпицентры землетрясений с магнитудой MW≥4.4, произошедшие в районе п‑ва Камчатка за период 1976–2020 гг. Зеленым цветом выделены землетрясения, для которых проводилось математическое моделирование.

Fig. 6. The epicenters of the MW≥4.4 earthquakes that occurred near the Kamchatka Peninsula in 1976–2020. Events involved in mathematical modeling are marked in green.

Таким образом, при возникновении удаленного источника напряжений в диаграмме азимутального распределения частоты следования геоакустических импульсов должны наблюдаться максимумы. Их пространственное распределение обусловлено ориентацией оси максимального сжатия [Marapulets, Shcherbina, 2018]. По экспериментальным данным выявлены два основных ортогональных направления излучения (средние значения азимутов – 312.5°±15° и 42.5°±15°), одно из которых должно быть перпендикулярно оси максимального сжатия. Но какое именно – экспериментально определить невозможно.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСЕЙСМИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ

При моделировании учитывались только упругие свойства пород и земная кора представлялась в виде однородного изотропного упругого полупространства. Для описания напряженно-деформированного состояния были использованы уравнения Ламе:

где ui – вектор смещений, λ, μ – коэффициенты Ламе, fi – компоненты вектора плотности массовых сил. Индексы после запятой обозначают дифференцирование по соответствующим пространственным координатам, суммирование проводится по повторяющимся индексам.

На бесконечности заданы однородные граничные условия:

где σij – тензор напряжений,

,

,

а xi – пространственные координаты. Это условие означает, что напряжения, вызываемые очагом готовящегося землетрясения, стремятся к нулю на бесконечности.

Поверхность земной коры x3=0 свободна от напряжений в направлении оси x3:

Очаг тектонического землетрясения представлялся в виде системы пар двойных сил, приложенных к точке упругого полупространства. Вектор плотности распределения массовых сил:

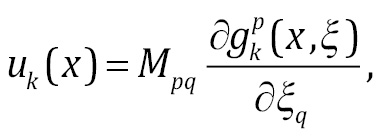

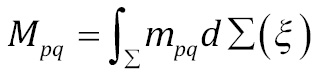

где pij – интенсивность соответствующей пары сил, ξ – точка приложения системы сил, δ(x–ξ)=δ(x1–ξ1)δ(x2–ξ2)δ(x3–ξ3) – трехмерная дельта-функция. Поставленную краевую задачу можно решить методом функций Грина, воспользовавшись решениями, полученными в работе [Mindlin, 1936; Mindlin, Cheng, 1950].

Подготовку и реализацию тектонического землетрясения связывают с дислокационными процессами в его очаге [Aki, Richards, 2002; Martínez-Garzón, Poli, 2024]. Для получения силового эквивалента дислокации в упругом теле необходимо соответствующим образом выбрать интенсивность системы сил. Согласно формуле Вольтерра для получения силового эквивалента произвольно ориентированной дислокации в упругом теле достаточно системы пар двойных сил [Steketee, 1958; Segall, 2010]:

где mpq – тензор плотности сейсмического момента,

– тензор Грина,

– тензор Грина,

Σ – поверхность распределения сил.

Эта формула в случае точечной дислокации упрощается до выражения:

где

– тензор сейсмического момента [Aki, Richards, 2002].

– тензор сейсмического момента [Aki, Richards, 2002].

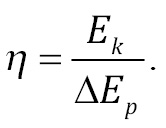

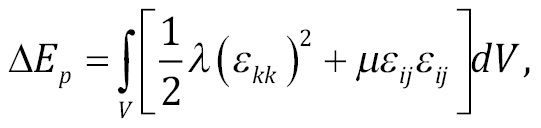

Напряженно-деформированное состояние земной коры при подготовке землетрясений определяется накопленной потенциальной энергией упругих деформаций в области подготовки ΔEp [Reid, 1910; Aki, Richards, 2002]. Одна часть этой энергии Ek реализуется в виде сейсмических волн, другая расходуется на сопутствующие процессы нагрева, пластической деформации и т.д. Для того чтобы провести моделирование с учетом суммарной энергии очага землетрясения, необходимо ввести в модель повышающие коэффициенты на основе КПД землетрясения [Dobrovolsky, 2009; Saltykov, Kugaenko, 2012]:

Так как потенциальная энергия упругих деформаций является квадратичной формой:

построенной на тензоре деформаций, повышающий коэффициент на итоговые деформации принимается равным η–0.5. КПД землетрясения η оценивался по формуле [Dobrovolsky, 2009]:

η=100.26M–3.93,

где M – магнитуда землетрясения.

Как описано выше, при деформации земной коры преобладают сдвиговые акустические источники, поэтому напряженно-деформированное состояние земной коры при подготовке землетрясений оценивалось по максимальным касательными напряжениям [Timoshenko, Goodier, 1970]:

где σmax – максимальное касательное напряжение, εmax – соответствующая ему деформация, σ1, σ2, σ3 – главные напряжения.

При моделировании направления оси максимального сжатия пород тензор напряжений на поверхности полупространства в точке, соответствующей пункту наблюдений, приводился к главным осям. Угол поворота оси, соответствующей наибольшему по модулю отрицательному главному напряжению, принимался за направление оси максимального сжатия.

4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для математического моделирования направления осей максимального сжатия и растяжения пород при подготовке землетрясений из каталога «The Global Centroid-Moment-Tensor Catalog» [Global CMT Catalog, 2025; Dziewonski et al., 1981; Ekström et al., 2012] была отобрана информация обо всех сильных землетрясениях, произошедших вблизи п‑ва Камчатка с 1976 по 2020 г. За этот период по данным каталога произошло 877 землетрясений (рис. 6). Из них были выбраны 162 сейсмических события, эпицентры которых находились в диапазоне азимутов от 90 до 150° на расстоянии до 350 км относительно пункта наблюдений «Микижа». При моделировании использовались данные о дате и времени землетрясения, координатах эпицентра, глубине гипоцентра, магнитуде землетрясения, тензоре сейсмического момента и скалярном сейсмическом моменте. Производился расчет деформаций и направления осей главных напряжений пород в пункте «Микижа» при подготовке каждого из 162 выбранных землетрясений.

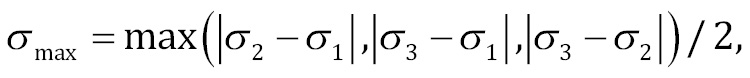

Результаты моделирования представлены на рис. 7. В итоговую выборку вошли только те сейсмические события, при подготовке которых деформация в пункте «Микижа» превышала по результатам моделирования значение 10⁻⁸. Это значение соответствует гравитационному влиянию Луны и Солнца. Минимальное и максимальное значения азимута равны 84.2 и 330.5° соответственно. При этом модальный интервал составил от 22.5 до 45° (рис. 7, а). Произведен расчет выборочного среднего значения угла оси максимального сжатия (рис. 7, б, зеленая ось). Среднее значение угла составило 32.7°.

Рис. 7. Диаграмма распределения ориентации оси максимального сжатия по результатам моделирования (а) и средние направления осей главных напряжений (б).

Зеленая линия – ось максимального сжатия, синяя – вторая ось главных напряжений, перпендикулярная ей. Серыми секторами с красным контуром обозначены диапазоны оценки направления осей максимального сжатия, полученные по экспериментальным данным с учетом погрешности.

Fig. 7. Model-based orientation distribution diagram for the maximum compression axis (a) and averaged directions of the principal stress axes (б).

The green line is the maximum compression axis, the blue line is the second principal stress axis perpendicular thereto. Red-contoured gray sectors show the ranges of estimates for the orientation of the axes of maximum compression obtained from the experimental data taking into account the error.

По результатам экспериментальных наблюдений одно из направлений оси максимального сжатия составило 42.5°±15°. Таким образом, результаты моделирования согласуются с результатами наблюдений с учетом погрешности, составляющей до 15° по критерию Кулона-Мора. Отметим, что второе направление ориентации оси, полученное по экспериментальным данным (312.5°±15°), совпало с учетом погрешности со второй осью главных напряжений, перпендикулярной оси максимального сжатия (рис. 7, б, синяя ось).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты многолетних экспериментальных исследований геоакустического излучения на Камчатке показывают, что рост его интенсивности и усиление анизотропии можно рассматривать как индикатор активизации деформационного процесса при подготовке землетрясений. Одной из главных характеристик напряженно-деформированного состояния пород является направление осей главных напряжений, в частности оси максимального сжатия. С целью выявления связи между ориентацией оси максимального сжатия и геоакустическим излучением при подготовке землетрясений проведены экспериментальные исследования и математическое моделирование.

За период 2008–2016 гг. выполнен анализ распределения максимумов геоакустического излучения, зарегистрированных в пункте «Микижа» в трехсуточном интервале перед землетрясениями. Установлено, что наиболее часто максимумы излучения регистрировались по азимутам со средними значениями 312.5 и 42.5° с погрешностью до 15°. Таким образом, направление оси максимального сжатия как перпендикуляра к одному из этих направлений составило 42.5°±15° или 312.5°±15°.

Проведено моделирование направления оси максимального сжатия пород в пункте наблюдений «Микижа» при подготовке сильных землетрясений, произошедших вблизи п‑ва Камчатка с 1976 по 2020 г. По результатам установлено, что направление оси находилось в секторе, ограниченном азимутами 330.5 и 84.2°, модальный интервал составил от 22.5 до 45.0°, среднее значение – 32.7°.

Таким образом, среднее значение направления оси максимального сжатия по результатам моделирования согласуется со значением, определенным по результатам экспериментальных наблюдений геоакустического излучения в пункте «Микижа». Это подтверждает, что направление максимумов геоакустического излучения, возникающих при подготовке землетрясений, обусловлено ориентацией оси максимального сжатия пород в этом пункте.

6. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Aki K., Richards P., 2002. Quantitative Seismology. University Science Books, Sausalito, CA, 704 p.

2. Avdeiko G.P., Popruzhenko S.V., Palueva A.A., 2002. The Tectonic Evolution and Volcano-Tectonic Zonation of the Kuril-Kamchatka Island-Arc System. Geotectonics 36 (4), 312–327.

3. Bilek S.L., Lay T., 2018. Subduction Zone Megathrust Earthquakes. Geosphere 14 (4), 1468–1500. https://doi.org/10.1130/GES01608.1.

4. Chebrov V.N., Droznin D.V., Kugaenko Y.A., Levina V.I., Senyukov S.L., Sergeev V.A., Shevchenko Yu.V., Yashchuk V.V., 2013. The System of Detailed Seismological Observations in Kamchatka in 2011. Journal of Volcanology and Seismology 7 (1), 16–36. https://doi.org/10.1134/S0742046313010028.

5. Чеброва А.Ю., Чемарев Е.А., Матвеенко Е.А., Чебров Д.В. Единая информационная система сейсмологических данных в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН: принципы организации, основные элементы, ключевые функции // Геофизические исследования. 2020. Т. 21. № 3. С. 66−91]. https://doi.org/10.21455/gr2020.3-5.

6. Добровольский И.П. Математическая теория подготовки и прогноза тектонического землетрясения. М.: Физматлит, 2009. 240 с.

7. Dziewonski A.M., Chou T.-A., Woodhouse J.H., 1981. Determination of Earthquake Source Parameters from Waveform Data for Studies of Global and Regional Seismicity. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 86 (В4), 2825. https://doi.org/10.1029/JB086iB04p02825.

8. Ekström G., Nettles M., Dziewoński A.M., 2012. The Global CMT Project 2004–2010: Centroid-Moment Tensors for 13017 Earthquakes. Physics of the Earth and Planetary Interiors 200–201, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2012.04.002.

9. Gapeev M., Marapulets Yu., 2023. Modeling Locations with Enhanced Earth’s Crust Deformation During Earthquake Preparation near the Kamchatka Peninsula. Applied Sciences 13 (1), 290. https://doi.org/10.3390/app13010290.

10. Global CMT Catalog, 2025. Available from: https://www.globalcmt.org/ (Last Accessed March 27, 2025).

11. Gordeev E.I., Bergal-Kuvikas O.V., 2022. Structure of the Subduction Zone and Volcanism in Kamchatka. Doklady Earth Sciences 502 (1), 21–24. https://doi.org/10.1134/S1028334X22020088.

12. Gordienko V.A., 2007. Vector-Phase Methods in Acoustics. Fizmatlit, Moscow, 480 p. (in Russian) [Гордиенко В.А. Векторно-фазовые методы в акустике. М.: Физматлит, 2007. 480 с.].

13. Kearey Ph., Klepeis K.A., Vine F.J., 2009. Global Tectonics. Wiley-Blackwell, 482 p.

14. Liu H., Xiao Y., Sun H., Tong F., Heuser A., Churikova T., Wörner G., 2020. Trace Elements and Li Isotope Compositions Across the Kamchatka Arc: Constraints on Slab-Derived Fluid Sources. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 125 (5), e2019JB019237. https://doi.org/10.1029/2019JB019237.

15. Marapulets Yu.V., 2015. High-Frequency Acoustic Emission Effect. Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sciences 10 (1), 39–48.

16. Marapulets Yu.V., Shcherbina A.O., 2018. Assessing the Orientation of the Axis of Maximum Compression of Rocks with a Combined Point Receiver System. Acoustical Physics 64 (6), 742–749. https://doi.org/10.1134/S106377101806009.

17. Marapulets Yu.V., Shevtsov B.M., Larionov I.A., Mishchenko M.A., Shcherbina A.O., Solodchuk A.A., 2012. Geoacoustic Emission Response to Deformation Processes Activation During Earthquake Preparation. Russian Journal of Pacific Geology 6 (6), 457–464. https://doi.org/10.1134/S1819714012060048.

18. Martínez-Garzón P., Poli P., 2024. Cascade and Pre-Slip Models Oversimplify the Complexity of Earthquake Preparation in Nature. Communications Earth & Environment 5, 120. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01285-y.

19. Mindlin R.D., 1936. Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid. Journal of Applied Physics 7 (5), 195–202. https://doi.org/10.1063/1.1745385.

20. Mindlin R.D., Cheng D.H., 1950. Nuclei of Strain in the Semi-Infinite Solid. Journal of Applied Physics 21 (9), 926–930. https://doi.org/10.1063/1.1699785.

21. Назарова Л.А., Назаров Л.А., Козлова М.П. Моделирование очагов динамических явлений на основе решения обратной задачи по геодезическим данным // Физическая мезомеханика. 2008. Т. 11. № 1. С. 51–54.

22. Пережогин А.С., Шевцов Б.М. Модели напряженно-деформированного состояния горных пород при подготовке землетрясений и их связь с геоакустическими наблюдениями // Вычислительные технологии. 2009. Т. 14. № 3. С. 48–57.

23. Rebetsky Yu.L., Lermontova A.S., 2018. On the Long-Range Influence of Earthquake Rupture Zones. Journal of Volcanology and Seismology 12 (5), 341–352. https://doi.org/10.1134/S0742046318050068.

24. Reid H.F., 1910. The Mechanics of the Earthquake. In: The California Earthquake of April 18, 1906. Report of the State Earthquake Investigation Commission. Vol. II. Carnegie Institution, Washington, 192 p.

25. Saltykov V.A., Kugaenko Yu.A., 2012. Development of Near-Surface Dilatancy Zones as a Possible Cause for Seismic Emission Anomalies Before Strong Earthquakes. Russian Journal of Pacific Geology 6 (1), 86–95. https://doi.org/10.1134/S1819714012010113.

26. Segall P., 2010. Earthquake and Volcano Deformation. Princeton University Press, Princeton, 432 p. https://doi.org/10.1515/9781400833856.

27. Шамина О.Г., Понятовская В.И. Модельные исследования неоднородных и трещиноватых сред. М.: ИФЗ РАН, 1993. 179 с.

28. Steketee J.A., 1958. Some Geophysical Applications of the Elasticity Theory of Dislocations. Canadian Journal of Physics 36 (9), 1168–1198. https://doi.org/10.1139/p58-123.

29. Timoshenko S.P., Goodier J.N., 1970. Theory of Elasticity. McGraw-Hill, New York, 608 p.

30. Виноградов С.Д. Упругие волны, излучаемые от трещин отрыва и от сдвиговой подвижки по подготовленному разлому // Исследование по физике землетрясений / Ред. Ю.В. Ризниченко М.: Наука, 1976. С. 67–74.

Об авторах

М. И. ГапеевРоссия

684034, c. Паратунка, ул. Мирная, 7

Ю. В. Марапулец

Россия

684034, c. Паратунка, ул. Мирная, 7

А. А. Солодчук

Россия

684034, c. Паратунка, ул. Мирная, 7

Рецензия

Для цитирования:

Гапеев М.И., Марапулец Ю.В., Солодчук А.А. ОРИЕНТАЦИЯ ОСЕЙ ГЛАВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА АНИЗОТРОПИИ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0846. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0846. EDN: mrcjta

For citation:

Gapeev M.I., Marapulets Yu.V., Solodchuk A.A. ORIENTATION OF THE PRINCIPAL STRESS AXES AS A POSSIBLE CAUSE OF GEOACOUSTIC RADIATION ANISOTROPY DURING EARTHQUAKE PREPARATION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0846. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0846. EDN: mrcjta

JATS XML