Перейти к:

КАЙНОЗОЙСКИЙ ГРАБЕН В ЗОНЕ КРАЕВОГО ШВА СИБИРСКОГО КРАТОНА: СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0845

EDN: ervtop

Аннотация

Краевые швы древних платформ – зоны глубинных разломов, отделяющие кратон от подвижного пояса. Особый интерес представляет краевой шов прибайкальской окраины Сибирского кратона, который активизирован при кайнозойском рифтогенезе. Здесь наблюдается одна из наиболее молодых структур Байкальской рифтовой зоны – Бугульдейско-Чернорудский грабен. Грабен образован Приморским и Тырганским сбросами, продольными по отношению к краевому шву. В статье приводятся материалы исследования внутренней структуры грабена электротомографией и результаты реконструкции тектонических напряжений различными методами. Проведенное исследование показало, что разломно-блоковая структура грабена и его ближайших окрестностей сформировалась преимущественно в условиях северо-западного – юго-восточного регионального растяжения, характерного для позднекайнозойского времени развития Байкальского рифта. Локальные разрывы, удовлетворяющие другим региональным динамическим обстановкам, составляют не более 26 % от общего числа.

Ключевые слова

Для цитирования:

Черемных А.В., Бобров А.А., Декабрёв И.К., Черемных А.С., Гридин Г.А., Павлов Д.В., Юрьев А.А. КАЙНОЗОЙСКИЙ ГРАБЕН В ЗОНЕ КРАЕВОГО ШВА СИБИРСКОГО КРАТОНА: СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0845. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0845. EDN: ervtop

For citation:

Cheremnykh A.V., Bobrov A.A., Dekabryov I.K., Cheremnykh A.S., Gridin G.A., Pavlov D.V., Yuriev A.A. THE CENOZOIC GRABEN IN THE MARGINAL SUTURE ZONE OF THE SIBERIAN CRATON: INTERIOR STRUCTURAL FEATURES AND TECTONIC STRESS RECONSTRUCTIONS. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0845. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0845. EDN: ervtop

1. ВВЕДЕНИЕ

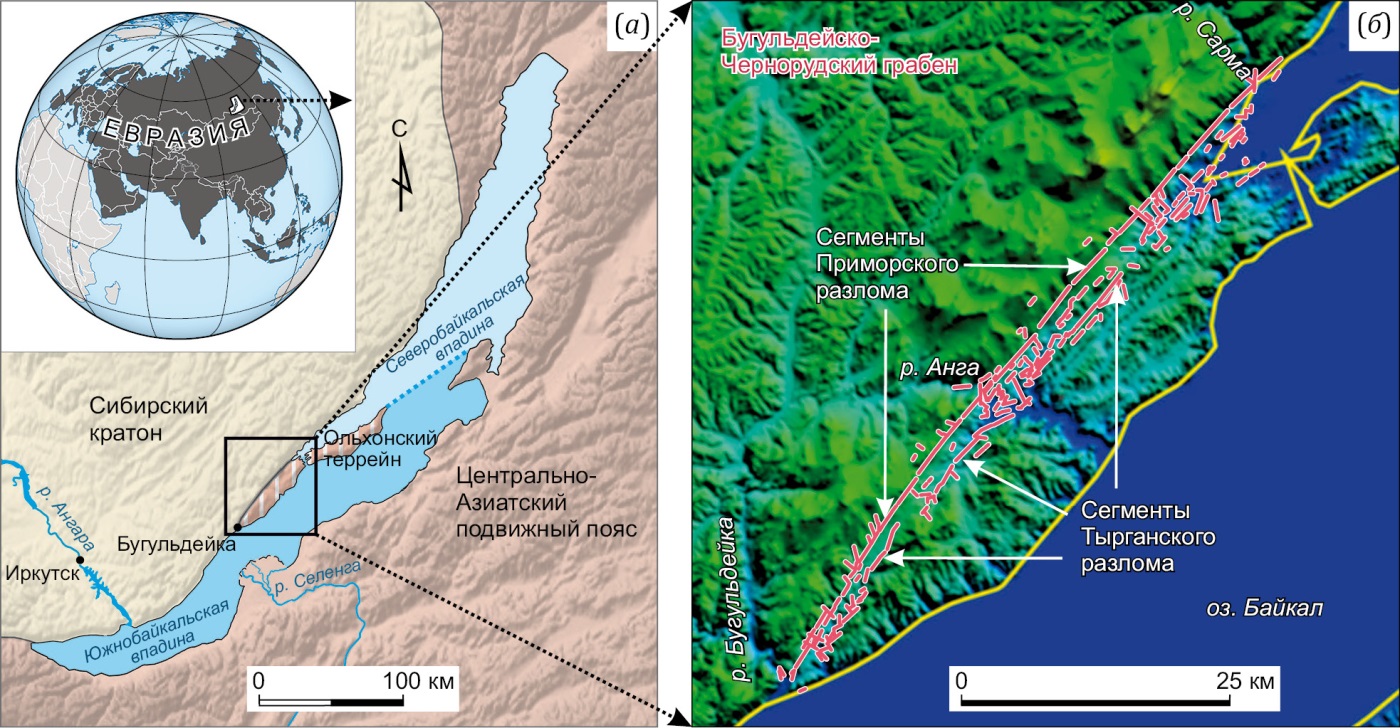

Крупные разломы юга Восточной Сибири характеризуются длительной историей развития, в ходе которой менялись знаки подвижек по разломам из-за изменения во времени ориентировки полей тектонических напряжений [Sherman, 1977]. Такие разломы часто представляют собой широкие области сгущения сети разрывов различных морфолого-генетических типов [Volkov, 1978]. Области концентрации деформаций горных пород являются «архивом», содержащим сведения о тектонике региона. Особый интерес представляет краевой шов у прибайкальской окраины Сибирского кратона, который образовался в начале фанерозоя в результате причленения к кратону композитного Ольхонского террейна (рис. 1), а в кайнозое был активизирован при рифтогенезе. Здесь наблюдается одна из наиболее молодых структур Байкальской рифтовой зоны – Бугульдейско-Чернорудский грабен (БЧГ), который хорошо читается на космоснимках и топографических картах в виде протяженной пониженной формы рельефа между Приморским и Тырганским сбросами [Seminsky et al., 2013].

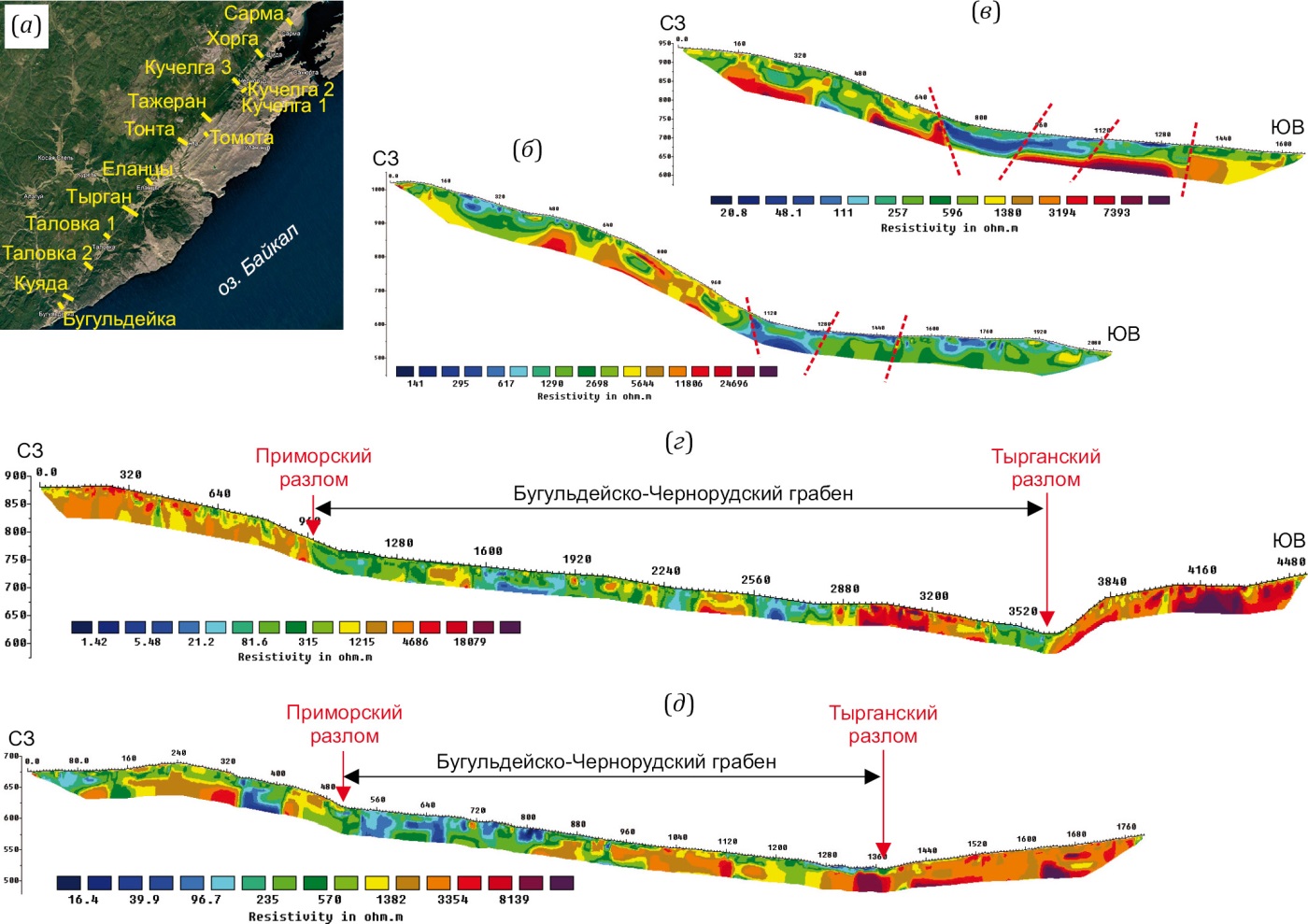

Рис. 1. Местоположение (а) и схема линеаментов (б) окрестностей Бугульдейско-Чернорудского грабена.

Fig. 1. Location (а) and scheme of lineaments (б) of the vicinities of the Buguldeika-Chernorud graben.

Возраст БЧГ оценивается как позднеплейстоценовый [Mats et al., 2007]. В структурном плане грабен относится к Северобайкальской впадине и является ее юго-западным окончанием в районе пос. Бугульдейка. Здесь грабен контактирует с Южнобайкальской впадиной, которая рассматривается нами как единая тектоническая структура, объединяющая южную и центральную котловины озера Байкал, разделенные Селенгино-Бугульдейской осадочной перемычкой. Изучение данной структуры актуально в плане выявления закономерностей активизации разноранговых разрывов при кайнозойском рифтогенезе. Для данного сегмента краевого шва кратона характерны взбросовые и последующие сдвиговые смещения крыльев в палеозойское время [Delvaux et al., 1995; Fedorovsky, 1997; Donskaya, 2020; и др.], а также сдвиговые перемещения в раннем и сбросовые в позднем кайнозое [Delvaux et al., 1997; Sankov et al., 1997; и др.]. При этом ширина зоны влияния разломной структуры протяженностью более 200 км должна соответствовать ~10–30 км [Sherman, 1977], а проведенные ранее геолого-структурные исследования показали, что для зоны Приморского разлома она составляет: для этапа сжатия – первые десятки километров, а для кайнозойского растяжения – первые километры [Sherman et al., 1994; Lunina et al., 2002].

Объект исследования – БЧГ – хорошо обнажен на протяжении ~70 км и доступен для проведения исследований различными методами. Цель исследования: уточнить внутреннее строение БЧГ, а также реконструировать разноранговые и разновозрастные тектонические напряжения в его пределах. Для этого необходимо было решить ряд задач: 1) откартировать разрывные нарушения грабена и ближайших окрестностей; 2) реконструировать кинематические типы разрывов и тектонические напряжения, при которых они образовались и (или) активизировались; 3) выявить специфические особенности внутренней структуры и тектонических напряжений БЧГ.

2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использовался комплекс методов, который обусловлен необходимостью картирования разноранговых разрывных нарушений, изучения закономерностей внутренней структуры их зон, а также реконструкции тектонических напряжений в пределах зон. Эти задачи решались с использованием геоморфологических, геолого-структурных и геофизических методов.

Для картирования разрывных нарушений, активных на неотектоническом этапе развития региона, был применен линеаментный анализ, так как большинство разломов района исследования хорошо выражены в современном рельефе [Ufimtsev, 1992; Kuzmin, 1995; Arzhannikova, Gofman, 2000; и мн. др.]. Специфика проведения такого анализа детально изложена в статьях [Cheremnykh et al., 2018; Ivanchenko et al., 2022]. Линейные элементы ландшафта выделены на основе анализа рельефа топографических карт масштаба 1:25000. Это наиболее детальные материалы для района проведения исследования. Согласно методике были выделены: 1) хорошо выраженные в рельефе протяженные уступы склонов, а также линии смещения его положительных или отрицательных форм (русла рек и временные водотоки, конусы выноса, водоразделы); 2) слабо проявленные в рельефе линеаменты – линейные участки речных долин и других элементов ландшафта (резкая смена растительности, берега озер, границы болот и т.п.). Таким образом, в пределах БЧГ и его ближайших окрестностей закартировано 275 линеаментов, из которых 229 хорошо отражены в рельефе, а 46 – слабо.

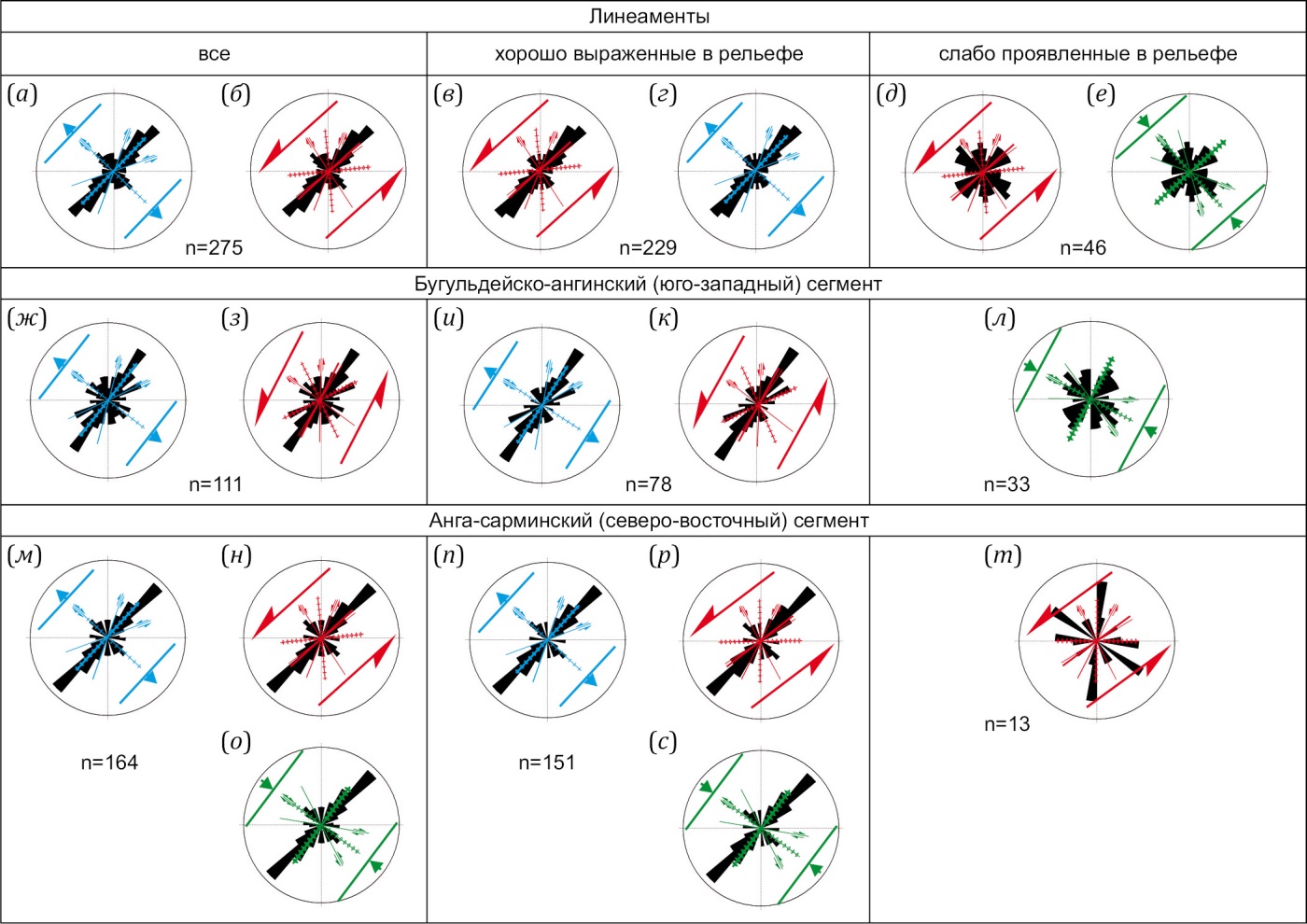

На основе анализа схемы линеаментов БЧГ и его ближайших окрестностей (рис. 1, б) построены роза-диаграммы азимутов простирания линейных элементов ландшафта с учетом их длины и выраженности в рельефе. Сопоставление роза-диаграмм линеаментов с известными семействами разрывов (структурные парагенезы разломных зон) показало, что сеть линеаментов района БЧГ, вероятно, сформировалась при взбросе, левостороннем сдвиге и сбросе, которые объясняют положение максимумов простирания линеаментов на роза-диаграммах (рис. 2). Так, сеть всех линейных элементов грабена (как хорошо, так и слабо выраженных в рельефе) удовлетворяет парагенезам региональных сброса (рис. 2, а) и левостороннего сдвига (рис. 2, б). При этом линеаменты, хорошо выраженные в современном рельефе, удовлетворяют парагенезам левостороннего сдвига и сброса (рис. 2, в, г), а слабо проявленные в рельефе линеаменты – парагенезам сдвига и взброса (рис. 2, д, е). Отдельно были детально изучены направления линеаментов бугульдейско-ангинского и анга-сарминского сегментов грабена (рис. 2, ж–т), которые отличаются генеральным направлением наибольшего максимума, соответствующего простиранию грабена, но в целом подтверждают выводы, полученные при анализе роза-диаграмм всех линеаментов. Сопоставление роза-диаграмм линеаментов и структурных парагенезов разломных зон позволяет оперативно реконструировать кинематические типы разрывных нарушений, однако полученные в результате анализа выводы, по нашему мнению, являются предварительными (прогнозными) и для надежности требуют заверки геолого-структурными наблюдениями в пределах обнажений горных пород.

Рис. 2. Результаты структурно-парагенетического анализа систем линеаментов Бугульдейско-Чернорудского грабена. Структурные парагенезы разломных зон из работы [Seminsky, 2014]: сброса (синий цвет), левого сдвига (красный цвет), взброса (зеленый цвет).

Fig. 2. Results of the structural-paragenetic analysis of the systems of lineaments of the Buguldeika-Chernorud graben. Structural parageneses of the fault zones after [Seminsky, 2014]: normal-fault (blue), left-lateral shear (red), reverse-fault (green).

Геолого-структурные исследования проведены двумя методами в зависимости от исходного геологического материала. Так, сведения о штриховке на зеркалах скольжения инвертированы в программе «Win-Tensor», разработанной на основе метода Ж. Анжелье [Angelier, 1990] c добавлением метода оптимизации вращением [Delvaux, 1993; Delvaux, Sperner, 2003]. Информация о разрывных нарушениях (как со следами скольжения крыльев, так и без них) и трещинах горных пород использовалась для проведения структурно-парагенетического анализа, являющегося основой метода специального картирования разломных зон [Seminsky, 2014, 2015]. Особенности проведения этого вида работ при изучении иерархии тектонических напряжений района исследований детально изложены в работе [Cheremnykh et al., 2020].

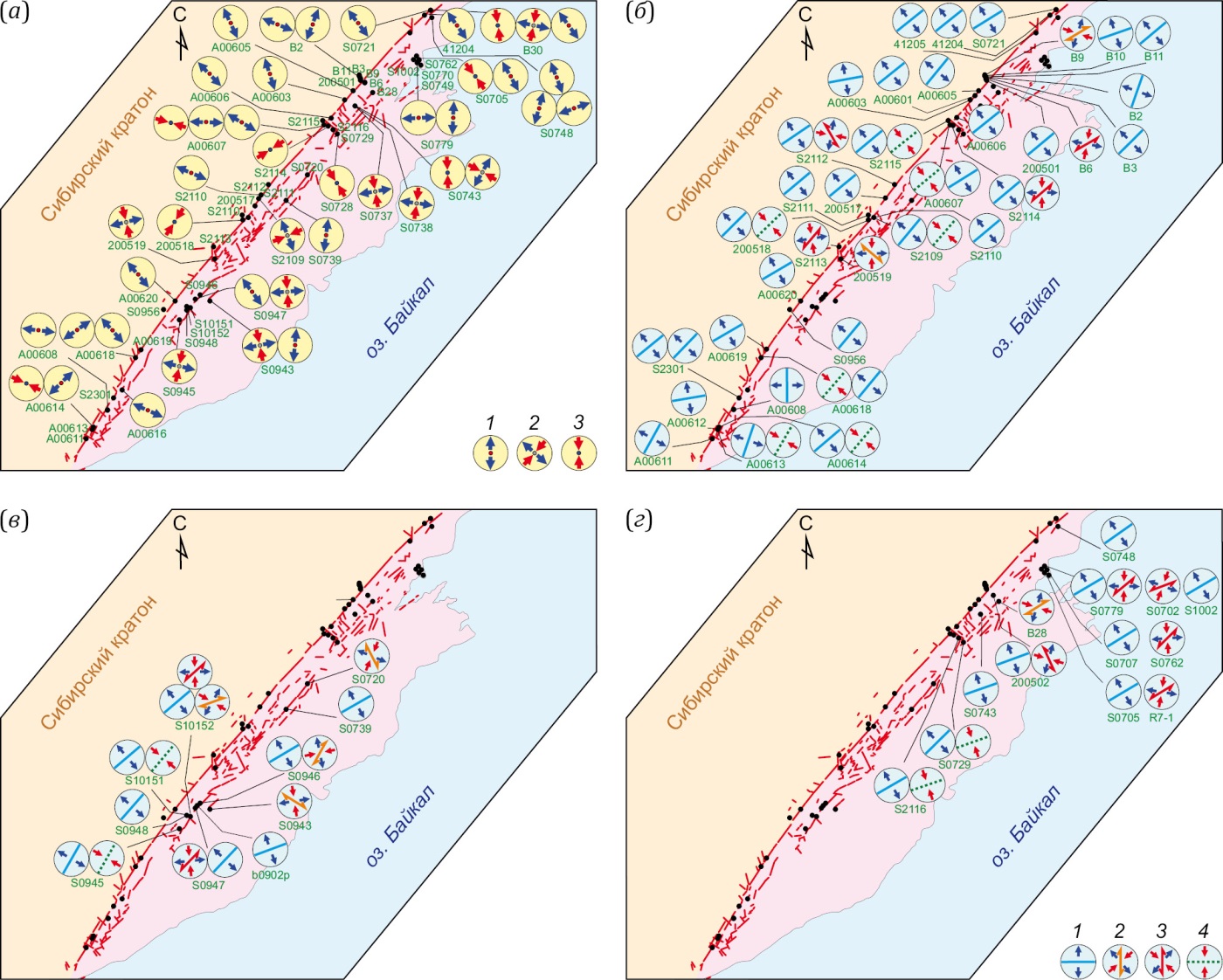

Фактический материал о деформациях горных пород в пределах БЧГ и его окрестностей был собран в разные годы и постоянно пополняется. В работе использована информация, полученная в 58 пунктах наблюдения, в пределах которых зафиксированы зеркала скольжения и (или) локальные разрывы и трещины. Первичная обработка фактического материала позволила реконструировать 38 стресс-тензоров на основе штриховки на зеркалах скольжения (рис. 3, а), а также установить кинематический тип 79 разрывных нарушений и реконструировать локальные стресс-тензоры методом спецкартирования (рис. 3, б, в, г). Локальные разрывы были систематизированы относительно основных элементов грабена – магистрального сместителя Приморского сброса (рис. 3, б), частных сместителей Тырганского сброса (рис. 3, в) и блока между ними (рис. 3, г). Установлено, что в разных частях грабена преобладают семейства локальных сбросов, взбросов и левосторонних сдвигов северо-восточного простирания.

Рис. 3. Результаты реконструкций стресс-тензоров и кинематических типов разломов грабена и его окрестностей: (а) – кинематическим методом (1 – растяжение, 2 – сдвиг, 3 – сжатие); (б–г) – методом спецкартирования разломных зон (1 – сброс, 2 – правый сдвиг, 3 – левый сдвиг, 4 – взброс или надвиг): (б) – в зоне магистрального сместителя Приморского сброса, (в) – в зонах частных сместителей Тырганского сброса, (г) – в опущенном блоке грабена. Черными точками обозначено положение пунктов геолого-структурных наблюдений.

Fig. 3. Results of the reconstructions of stress-tensors and kinematic types of faults in the graben and its vicinities: (а) – kinematic (1 – extension, 2 – shear, 3 – compression); (б–г) – by specialized mapping of fault zones (1 – normal fault, 2 – right-lateral shear, 3 – left-lateral shear, 4 – reverse fault or thrust): (б) – in the main fault plane zone of the Primorsky normal fault, (в) – in the partial fault plane zones of the Tyrgan normal fault, (г) – in the subsided graben block.

В методе спецкартирования разломных зон [Seminsky, 2014, 2015] заложен иерархический принцип, согласно которому через серию последовательных итераций возможен переход от локальных решений к субрегиональным, а затем к региональным разломам и, соответственно, полям тектонических напряжений, при которых они сформировались (ранговый анализ). На каждой итерации совокупность выявленных разрывов различных кинематических типов сопоставляется со структурным парагенезом разрывов второго порядка в более крупной разломной зоне, который образуется в результате переиндексации осей напряжений при неизменном внешнем воздействии.

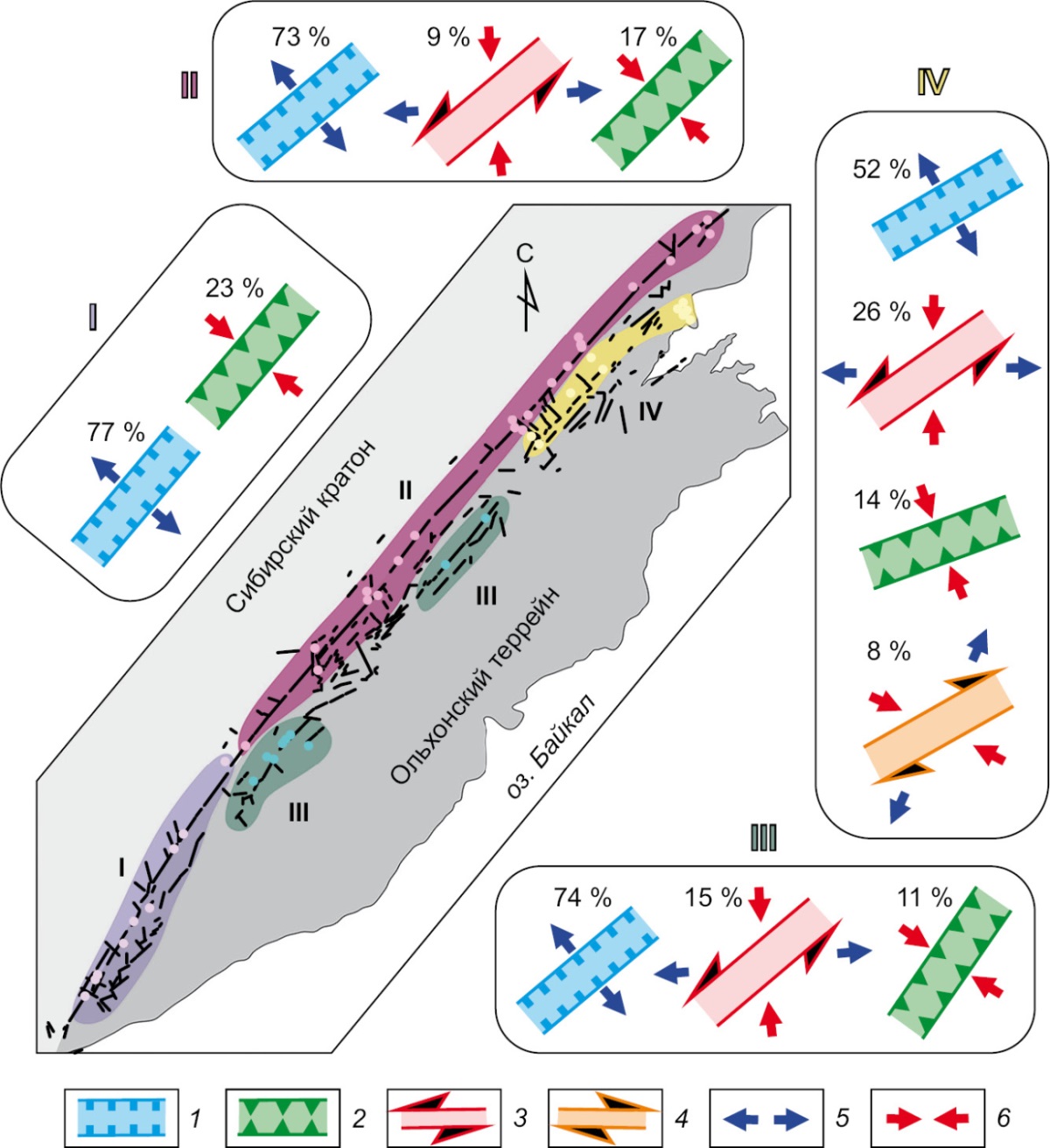

Для проведения рангового структурно-парагенетического анализа массив из 79 локальных разрывов был разделен на четыре группы. Первые две группы разрывов представляли отличающиеся простиранием юго-западный и северо-восточный сегменты Приморского разлома (рис. 3, б), третья группа – сместители Тырганского разлома (рис. 3, в), четвертая – центральный блок между сместителями сбросов в северо-восточной части грабена (рис. 3, г). Тринадцать локальных решений вблизи сместителя юго-западного (от пос. Бугульдейка до д. Петрово) сегмента Приморского разлома позволили установить (рис. 4, I), что здесь разлом со средним простиранием 40° формировался как сброс (77 % локальных решений) и взброс (23 % решений). Северо-восточный сегмент Приморского разлома и изученные сегменты Тырганского разлома позволили получить близкие результаты. Тридцать два локальных решения вблизи северо-восточного сегмента Приморского разлома позволили установить (рис. 4, II), что этот сегмент разлома формировался как сброс с простиранием 50° (73 % решений), взброс с простиранием 45° (17 % решений) и левосторонний сдвиг с простиранием 50° (9 % решений). Шестнадцать решений около сместителя Тырганского разлома позволили реконструировать (рис. 4, III): сброс с простиранием 50° (74 % решений), левосторонний сдвиг с простиранием 50° (15 % решений) и взброс с простиранием 35° (11 % решений). Семнадцать локальных решений, в пределах опущенного блока, позволили установить четыре динамические обстановки, в которых формировались остаточные деформации горных пород (рис. 4, IV): сброс с простиранием 60° (52 % решений), левосторонний сдвиг с простиранием 55° (26 % решений), взброс с простиранием 70° (14 % решений) и правосторонний сдвиг с простиранием 60° (8 % решений).

Рис. 4. Результаты рангового структурно-парагенетического анализа локальных разрывов района Бугульдейско-Чернорудского грабена.

1–4 – зоны сброса (1), взброса (2) и левостороннего (3) и правостороннего (4) сдвига регионального уровня иерархии; 5–6 – ориентировка осей растяжения (5) и сжатия (6). I–IV – структуры грабена (пояснения в тексте). Процентами отображено количество локальных разрывов, удовлетворяющих парагенезам региональных разломных зон.

Fig. 4. Results of the rank-wise structural-paragenetic analysis of local faults in the Buguldeika-Chernorud graben area.

1–4 – zones of normal fault (1), reverse fault (2) and left-lateral (3) and right-lateral (4) regional-scale shear; 5–6 – orientation of extension (5) and compression (6) axes. I–IV – graben structures (see text for details). The percentage figures stand for the quantity of local faults corresponding to parageneses of regional fault zones.

Внутренняя структура Бугульдейско-Чернорудского грабена изучена с помощью электротомографии приповерхностной части разреза станцией «Скала-48». Использовались симметричные установки Шлюмберже с расстоянием между электродами 5 и 10 м. Построение геоэлектрических разрезов произведено с применением программного обеспечения Res2DInv [Loke, 2010]. Электротомография позволила изучить особенности внутренней структуры грабена и зон Приморского и Тырганского разломов (рис. 5). Измерения выполнены в пределах 14 профилей (рис. 5, а), три из которых полностью пересекли БЧГ. Установлено, что БЧГ характеризуется серией областей с пониженным сопротивлением на фоне блоков с более высокими значениями параметра. Поверхности сместителей Приморского и Тырганского сбросов (уступы в рельефе) представлены на геоэлектрических разрезах крутопадающей границей, разделяющей области высоких и низких сопротивлений. В целом, внутренняя структура как опущенного, так и поднятых блоков осложнена разрывными нарушениями, что выражается на геоэлектрических разрезах в чередовании высокоомных и низкоомных областей (рис. 5, б, в, г, д). На некоторых разрезах под склоном Приморского хребта наблюдается подобие грабенообразных структур (рис. 5, б, в), вероятно образованных за счет смещения по основному (синтетическому) сбросу и по сбросам с встречным падением (антитетическим).

Рис. 5. Схема расположения профилей электротомографии и геоэлектрические разрезы.

(а) – схема расположения и названия профилей; (б, в) – геоэлектрические разрезы в районе уступа Приморского хребта (красным пунктиром показано положение сбросов): (б) – Хорга, (в) – Кучелга; (г, д) – геоэлектрические разрезы через Бугульдейско-Чернорудский грабен: (г) – Тырган, (д) – Куяда.

Fig. 5. Location scheme of electrical resistivity tomography profiles and geoelectric sections.

(а) – location scheme and names of the profiles; (б, в) – geoelectric sections near the scarp of the Primorsky ridge (the red dashed line shows the location of normal faults): (б) – Khorga, (в) – Kuchelga; (г, д) – geoelectric sections across the Buguldeika-Chernorud graben: (г) – Tyrgan, (д) – Kuyada.

Кроме того, нами предпринята попытка детализировать исследования на опорном участке с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели DJI Phantom RTK совместно с мобильной станцией D-RTK 2 и Autel lite+, а также путем сгущения точек геолого-структурных наблюдений в окрестностях профиля электротомографии, пройденного вкрест зоны Приморского разлома (рис. 6). Методика получения ортофотопланов и цифровых моделей местности подобна приведенной в работах [Lunina, Gladkov, 2022; Mazaeva et al., 2023; и др.]. Количественный характер данных о высотных отметках рельефа позволяет рассчитать градиент рельефа по методике, детально изложенной в статьях [Cheremnykh, 2016; Cheremnykh, Karimova, 2018].

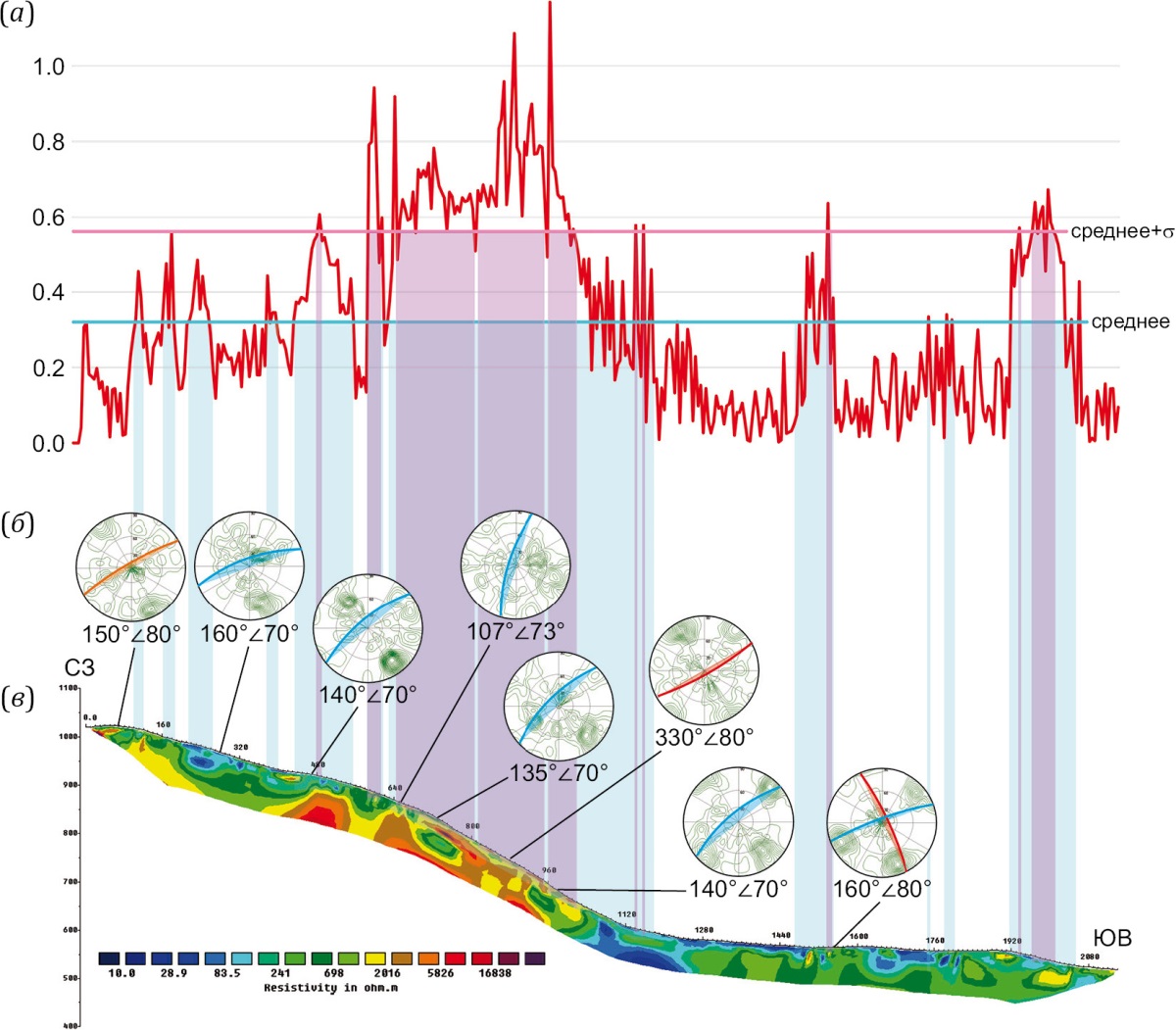

Рис. 6. Сопоставление градиента рельефа (а), диаграмм трещиноватости с выявленными разрывами (б) и геоэлектрического разреза (в), профиль «Хорга». На круговых структурных диаграммах, построенных в проекции верхней полусферы, цветом обозначено положение плоскостей: сбросов – синий цвет, левых сдвигов – красный цвет, правого сдвига – оранжевый цвет. Остальные пояснения в тексте.

Fig. 6. Comparison of surface gradient (а), fracturing diagrams with the identified faults (б) and geoelectric section (в), the Khorga profile. The circular structural diagrams in the projection zone of the upper hemisphere colorfully highlight the location of the planes: normal-fault – blue, left-lateral shear – red, right-lateral shear – orange. See text for other details.

На рис. 6, а, на графике градиента рельефа, построенного по результатам фотограмметрической съемки с БПЛА, вертикальными полосами бирюзового цвета отмечены значения этого параметра выше среднего, а вертикальными полосами розового цвета – значения, превышающие величину среднего значения + стандартное отклонение (σ). Повышенные значения градиента рельефа, отражающие крутизну склона, могут быть вызваны различными причинами, но в Прибайкалье чаще всего являются результатом тектонических смещений по разломам. Сопоставление градиента рельефа с результатами геолого-структурного анализа показало, что высокие значения параметра – крутые углы наклона рельефа – пространственно совпадают с участками преобладания сбросовых дислокаций, плоскости которых на структурных диаграммах обозначены синим цветом (рис. 6, б). Наиболее контрастно в рельефе выделяются сбросы с аз.пад. 135–140°∠70°, несколько менее контрастно – сбросы с аз. пад. 160°∠70–80°. Кроме того, в пределах сбросового уступа Приморского разлома, отражающегося в максимальных значениях градиента рельефа, выявлен левосторонний сдвиг с аз. пад. 330°∠80°. Весьма вероятно, что позднекайнозойский сброс здесь частично унаследовал сместитель раннекайнозойского сдвига. Правосторонний сдвиг такого же простирания (аз. пад. 150°∠80°) выявлен у северо-западного окончания профиля, где наблюдаются минимальные значения градиента рельефа, что косвенно указывает на более ранее (донеотектоническое) формирование этого разрыва.

На геоэлектрическом разрезе по профилю «Хорга» выделяются три участка – северо-западный, центральный и юго-восточный. Северо-западный и особенно юго-восточный участок характеризуются пологим рельефом и пониженными значениями электрического сопротивления относительно центрального участка. Это связано с тем, что в пределах центрального блока, на крутом склоне уступа Приморского хребта, на поверхности преобладают коренные выходы скальных пород, а на более пологой части склона (северо-западный участок) и под склоном (юго-восточный участок) верхняя часть разреза сложена рыхлыми отложениями и почвенно-растительным слоем. Значительная по ширине низкоомная аномалия наблюдается под склоном хребта и, вероятно, отображает положение главного сместителя Приморского сброса. Однако и высокоомные аномалии центрального участка разделены областями пониженных электрических сопротивлений. В целом, внутреннее строение разломной зоны вблизи магистрального сместителя напоминает разломно-блоковую структуру. Сопоставление геолого-структурных наблюдений (рис. 6, б) с геоэлектрическим разрезом (рис. 6, в) показало, что большинство выявленных сбросов и левосторонний сдвиг, приуроченные к участкам склона, характеризующимся наиболее высокими значениями градиента рельефа (превышающими величину среднего значения + стандартное отклонение), пространственно тяготеют к относительно низкоомным аномалиям среди высокоомных областей (блоков).

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование показало, что сопоставление систем линеаментов со структурными парагенезами разрывов в разломных зонах позволяет оперативно определить динамические обстановки формирования сети линеаментов-разрывов, которые при этом следует заверять геолого-структурными наблюдениями и тектонофизическими реконструкциями. Результаты проведенных геолого-структурных исследований свидетельствуют о том, что краевой шов Сибирского кратона формировался под действием различно ориентированных внешних сил. При этом более 73 % локальных разрывов, расположенных в непосредственной близости от магистральных сместителей Приморского и Тырганского сбросов (области I–III), образовались или активизировались в условиях СЗ-ЮВ растяжения, характерного для кайнозойского Байкальского рифтогенеза. Результаты проведенного исследования подтверждают представления о формировании БЧГ в позднем кайнозое в условиях растяжения. В опущенном блоке БЧГ (область IV) 52 % локальных разрывов удовлетворяют зоне сброса, 26 % – зоне левостороннего сдвига, 14 % – зоне взброса и 8 % – зоне правостороннего сдвига, что также подтверждает более молодой возраст разрывов, сформировавшихся или активизировавшихся при рифтогенезе.

В целом, парагенезам зон сбросов северо-восточной ориентировки удовлетворяют 52 % локальных разрывов горных пород, выявленных в центральной части грабена, и от 73 до 77 % от общего числа локальных структур вблизи сместителей Приморского и Тырганского сбросов. Другие парагенезы разломных зон Прибайкалья, отмеченные в работах [Seminsky, Cheremnykh, 2011; Cheremnykh, 2010, 2015; Burzunova, 2022; и др.], существенно менее проявлены – до 26 % локальных решений. Однако в пределах БЧГ не выявлены структуры, характерные для субмеридионального растяжения, установленные в зонах разломов, ограничивающих Южнобайкальскую впадину [Burzunova, 2022; Cheremnykh, Dekabryov, 2023], что свидетельствует об отсутствии в пределах этого сегмента краевого шва позднеплиоценовой динамической обстановки формирования субширотных сбросов. Данная динамическая обстановка меридионального растяжения, «переходная» от раннекайнозойского сдвигового режима к позднекайнозойскому режиму растяжения с СЗ-ЮВ ориентировкой соответствующей оси, вероятно, характерна лишь для краевых разломов Южнобайкальской впадины.

Следовательно, локальные разрывы и трещины в горных породах преимущественно отражают сбросы, образование которых связано с позднекайнозойским (плиоцен-четвертичным) полем растяжения с СЗ-ЮВ ориентировкой соответствующей оси. Последнее свидетельствует о том, что более поздние разрывы существенно преобладают среди хрупких деформаций горных пород района исследований, однако, как показано выше, не распространены повсеместно, а распределены в пространстве неравномерно относительно разломно-блоковой внутренней структуры БЧГ, в связи с чем специфика внутренней структуры грабена имеет весьма важное значение при выборе пунктов для реконструкции тектонических напряжений.

Согласно известным зависимостям удельных электрических сопротивлений горных пород от внутренних (минеральный состав и строение) и внешних (водонасыщенность, температура, трещиноватость) факторов [Khmelevsky, Shevnin, 1994] и опыта электротомографии при анализе разломных зон Приольхонья [Zaripov, 2014; Seminsky et al., 2016], участки низкого удельного электрического сопротивления на геоэлектрических разрезах соответствуют разломным зонам. Анализ 14 геоэлектрических разрезов в районе БЧГ позволил установить разломно-блоковую структуру приповерхностной части земной коры. На некоторых разрезах наблюдается ступенчатое расположение высокоомных блоков, что может быть связано со встречными сбросами и образованием грабенов меньшего ранга. Наличие таких локальных грабенов у подножия Приморского хребта ранее отмечено в статьях [Arzhannikova, Arzhannikov, 2019; Denisenko, Lunina, 2020].

Проведенное исследование показало, что наиболее молодые деформации горных пород фиксируются в пределах магистральных сместителей или сегментов крупных разломов, вблизи которых следует производить геолого-структурные наблюдения. Однако, как показали детальные работы по профилю «Хорга», даже в непосредственной близости от магистрального сместителя Приморского разлома могут наблюдаться участки, где сеть локальных разрывов и трещин горных пород не затронута более поздними деформациями. В связи с этим для получения достоверных результатов необходимо проводить наблюдения не в отдельных пунктах. Следует создавать сеть точек наблюдения в разных сегментах изучаемых структур, тогда процент изученных ранних деформаций будет значительно меньше по сравнению с процентом более поздних. Это связано с реактивацией разрывов в разломных зонах при изменении направления перемещения крыльев (кинематики), что сопровождается перестройкой их внутренней структуры.

Так, результаты электротомографических измерений, а также петрографического изучения образцов горных пород, отобранных вкрест Приморского разлома, совместно с анализом вещественного состава и фрикционного поведения отобранных образцов позволили определить особенности локализации деформаций и режимов скольжения вдоль 160-километрового участка краевого шва Сибирского кратона от пос. Бугульдейка до д. Курма [Gridin et al., 2025]. Эти исследования показали сопоставимые параметры ширины зоны наиболее интенсивных деформаций, установленные по данным петрографического анализа горных пород и электротомографии, что свидетельствует о наследовании режимов скольжения на отдельных сегментах краевого шва на разных этапах его активизации.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило не только установить разломно-блоковую структуру БЧГ, но и закартировать разрывные нарушения, активные на неотектоническом этапе развития региона, а также определить элементы залегания и кинематический тип разноранговых разломов. Апробированный в пределах объекта исследования комплекс геоморфологических, геолого-структурных и геофизических методов позволил оценить их возможности. Весьма эффективно картирование линейных элементов ландшафта с применением данных о высотных отметках рельефа, например SRTM (разрешение 30–90 м), Aster GDEM (разрешение 30 м) или значительно более детальных съемок с использованием БПЛА в разломных зонах. Количественный характер такого фактического материала позволяет создавать не только цифровые модели рельефа, но и дополнительные графические материалы, контрастно отображающие линеаменты или их параметры (например, карты градиентов рельефа). Рисунок сети разрывных нарушений на дневной поверхности, полученный в результате анализа пространственного распределения линеаментов, при последующем сопоставлении его с известными парагенезами разломных зон различного кинематического типа дает возможность оперативно реконструировать динамическую обстановку формирования объекта исследований. Однако данный анализ, по нашему мнению, является предварительным и требует заверки наземными геолого-структурными наблюдениями в зонах разломов.

Геолого-структурные данные позволяют достоверно установить типы, ориентировку в пространстве и другие параметры разрывных нарушений, а также реконструировать тектонические напряжения, при которых они сформировались. При создании относительно равномерной сети точек наблюдения за деформациями горных пород (в условиях хорошей обнаженности геологической структуры) и проведении рангового анализа возможно установление параметров не только локальных разрывов в пределах коренных выходов пород, но и субрегиональных и региональных дизъюнктивов и полей напряжений соответствующих уровней иерархии. Это особенно актуально при исследованиях крупных долгоживущих дизъюнктивов, когда деформации в пределах их зон сформированы в результате нескольких разнонаправленных перемещений крыльев основного разлома. Так, результаты проведенного спецкартирования показали, что разломно-блоковая структура БЧГ и его ближайших окрестностей сформировалась преимущественно в условиях северо-западного – юго-восточного регионального растяжения, характерного для позднекайнозойского времени развития Байкальского рифта. Основные перемещения и сопровождающая их перестройка сети разрывов произошли в пределах разломных зон, где более 70 % разрывов разной кинематики удовлетворяют парагенезам сбросов СВ простирания, т.е. отражают наиболее поздний этап тектогенеза, затронувший данную территорию. Локальные разрывы, удовлетворяющие другим региональным динамическим обстановкам, составляют не более 26 % от общего числа. При этом «следы» наиболее раннего этапа сохраняются лишь в пределах слабонарушенных объемов (блоков). Этот вывод, полученный ранее на детальных участках [Cheremnykh, 2010], подтвержден на основе значимого (58 пунктов) геолого-структурного материала. Он очень важен, так как наблюдения могут быть выполнены преимущественно в блоках, что существенно повлияет на результаты реконструкций.

Изучение верхней части разреза для установления местоположения разломных зон, особенно в условиях плохой обнаженности, проводится геофизическими методами. Применение электротомографии позволило получить геоэлектрические разрезы, на которых разрывные нарушения маркируются пониженными значениями или градиентными областями сопротивлений. В дальнейшем планируется сопоставление таких областей с результатами геолого-структурных исследований для изучения специфики отображения разломов разного типа и возраста на геоэлектрических разрезах. Детализация внутренней структуры БЧГ и его отдельных элементов возможна с применением тектонофизического подхода к интерпретации данных малоглубинной электротомографии [Seminsky et al., 2016], который позволит выделить на геоэлектрических разрезах границы разломных зон и их внутренние подзоны, связанные с формированием главного сместителя и разрывов второго порядка.

5. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарны заведующему лабораторией тектонофизики ИЗК СО РАН, д.г.‑м.н. К.Ж. Семинскому за многолетнюю поддержку исследований, а также сотрудникам лаборатории тектонофизики ИЗК СО РАН и лаборатории деформационных процессов в земной коре ИДГ РАН: к.г.‑м.н. Ю.П. Бурзуновой, к.г.‑м.н. А.К. Семинскому, к.ф.‑м.н. К.Г. Морозовой, Р.М. Зарипову, И.В. Шатунову и др. за активное участие в сборе полевых геофизических и геолого-структурных данных. Авторы также признательны рецензентам А.В. Маринину и В.В. Оленченко за ценные замечания, позволившие значительно улучшить рукопись.

6. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Angelier J., 1990. Inversion of the Field Data in Fault Tectonics to Obtain the Regional Stress–III. A New Rapid Direct Inversion Method by Analytical Means. Geophysical Journal International 103 (2), 363–376. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb01777.x.

2. Arzhannikova A., Arzhannikov S., 2019. Morphotectonic and Paleoseismological Studies of Late Holocene Deformation Along the Primorsky Fault, Baikal Rift. Geomorphology 342, 140–149. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.06.016.

3. Arzhannikova A.V., Gofman L.E., 2000. Neotectonics in the Primorsky Fault Zone. Russian Geology and Geophysics 41 (6), 785–791.

4. Burzunova Yu.P., 2022. Reconstruction of Tectonic Stresses by Different Methods of Jointing Analysis (as the Example of the Morskoi Fault Zone in Cisbaikalia). Russian Geology and Geophysics 63 (8), 926–939. https://doi.org/10.2113/RGG20204322.

5. Cheremnykh A.S., 2016. Morphostructural and Tectonophysical Features of Strike-Slip and Extensional Fault Zones (Results of Analog Modeling). Russian Geology and Geophysics 57 (9), 1359–1370. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.08.021.

6. Черемных А.С., Каримова А.А. Особенности проявления разноранговых зон растяжения в рельефе экспериментальных моделей и их природных аналогов // Известия Сибирского отделения Секции наук о Земле РАЕН. Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых. 2018. Т. 41. № 1. С. 79–98. https://doi.org/10.21285/2541-9455-2018-41-1-79-98.

7. Черемных А.В. Внутренняя структура разломных зон Приольхонья и эволюция напряженного состояния верхней коры Байкальского рифта // Геодинамика и тектонофизика. 2010. Т. 1. № 3. С. 273–284. https://doi.org/10.5800/GT-2010-1-3-0021.

8. Черемных А.В. Разломы Центрального Прибайкалья: результаты структурно-парагенетического анализа // Вестник СПбГУ. Серия 7. Геология, география. 2015. № 2. С. 59–72.

9. Cheremnykh A.V., Burzunova Yu.P., Dekabryov I.K., 2020. Hierarchic Features of Stress Field in the Baikal Region: Case Study of the Buguldeika Fault Junction. Journal of Geodynamics 141–142, 101797. https://doi.org/10.1016/j.jog.2020.101797.

10. Cheremnykh A.V., Cheremnykh A.S., Bobrov A.A., 2018. Faults in the Baikal Region: Morphostructural and Structure-Genetic Features (Case Study of the Buguldeika Fault Junction). Russian Geology and Geophysics 59 (9), 1100–1108. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.08.004.

11. Черемных А.В., Декабрёв И.К. Тектонические напряжения в зоне разлома Черского (Байкальская рифтовая система) // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 5. 0722. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-5-0722.

12. Delvaux D., 1993. The TENSOR Program for Paleostress Reconstruction: Examples from the East African and the Baikal Rift Zones. Terra Nova 5 (Abstr. Suppl. 1), 216.

13. Delvaux D., Moeys R., Stapel G., Melnikov A., Ermikov V., 1995. Palaeostress Reconstruction and Geodynamics of the Baikal Region, Central Asia. Part I: Palaeozoic and Mesozoic Pre-Rift Evolution. Tectonophysics 252 (1–4), 61–101. http://doi.org/10.1016/0040-1951(95)00090-9.

14. Delvaux D., Moeys R., Stapel G., Petit C., Levi K., Miroshnichenko A., Ruzhich V., Sankov V., 1997. Paleostress Reconstruction and Geodynamics of the Baikal Region, Central Asia. Part II: Cenozoic Rifting. Tectonophysics 282 (1–4), 1–38. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(97)00210-2.

15. Delvaux D., Sperner B., 2003. Stress Tensor Inversion from Fault Kinematic Indicators and Focal Mechanism Data: The TENSOR Program. In: D. Nieuwland (Ed.), New Insights Into Structural Interpretation and Modelling. Geological Society of London Special Publications 212, p. 75–100.

16. Денисенко И.А., Лунина О.В. Позднечетвертичные смещения вдоль Сарминского участка Приморского разлома по данным георадиолокации (Байкальский рифт) // Геодинамика и тектонофизика. 2020. Т. 11. № 3. С. 548–565. https://doi.org/10.5800/GT-2020-11-3-0490.

17. Donskaya T.V., 2020. Assembly of the Siberian Craton: Constraints from Paleoproterozoic Granitoids. Precambrian Research 348, 105869. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.105869.

18. Fedorovsky V.S., 1997. Dome Tectonics in the Caledonian Collision System of Western Cisbaikalia. Geotectonics 31 (6), 483–497.

19. Gridin G.A., Ostapchuk A.A., Grigorieva A.V., Pavlov D.V., Cheremnykh A.V., Bobrov A.A., Dekabrev I.K., 2025. Variations in Structural, Physical and Mechanical Properties of a Tectonic Fault in the Near-Surface Zone. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 61 (1), 45–55. https://doi.org/10.1134/S106935132570003X.

20. Ivanchenko G.N., Gorbunova E.M., Cheremnykh A.V., 2022. Some Possibilities of Lineament Analysis in Mapping Faults of Different Ranks: Case Study of the Baikal Region. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics 58 (9), 1086–1099. https://doi.org/10.1134/S0001433822090092.

21. Khmelevsky V.K., Shevnin V.A. (Eds), 1994. Electrical Resistivity Method. MSU Publishing House, Moscow, 160 p. (in Russian) [Электроразведка методом сопротивлений / Ред. В.К. Хмелевский, В.А. Шевнин. М.: Изд-во МГУ, 1994. 160 с.].

22. Кузьмин С.Б. Геоморфология зоны Приморского разлома (Западное Прибайкалье) // Геоморфология и палеогеография. 1995. № 4. С. 53–61].

23. Loke M.H., 2010. RES2DINV Ver. 3.59, Rapid 2-D Resistivity & IP Inversion Using the Least-Squares Method. Tutorial. Malaysia: Geotomo Software, 148 p.

24. Lunina O.V., Gladkov A.A., 2022. The Rupturing Phenomena in the Deltaic Deposits of Cape Rytyi on the Northwestern Shore of Lake Baikal. Russian Geology and Geophysics 63 (2), 125–136. https://doi.org/10.2113/RGG20204270.

25. Лунина О.В., Гладков А.С., Черемных А.В. Разрывная структура и трещиноватость зоны Приморского разлома (Байкальская рифтовая система) // Геология и геофизика. 2002. Т. 43. № 5. С. 446–455].

26. Mats V.D., Lobatskaya R.M., Khlystov O.M., 2007. Evolution of Faults in Continental Rifts: Morphotectonic Evidence from the South-Western Termination of the North Baikal Basin. Earth Science Frontiers 14 (1), 207–219. https://doi.org/10.1016/S1872-5791(07)60009-8.

27. Мазаева О.А., Юрьев А.А., Бабичева В.А. БПЛА аэрофотосъемка при мониторинговых исследованиях береговых геосистем юга Иркутского амфитеатра // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 6. 0734. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-6-0734.

28. Sankov V.A., Miroshnitchenko A.I., Levi K.G., Lukhnev A.V., Melnikov A.I., Delvaux D., 1997. Cenozoic Stress Field Evolution in the Baikal Rift Zone. Bulletin du Centre de Recherches Elf Exploration Production 21 (2), 435–455.

29. Seminsky K.Zh., 2014. Specialized Mapping of Crustal Fault Zones. Part 1: Basic Theoretical Concepts and Principles. Geodynamics & Tectonophysics 5 (2), 445–467 (in Russian) [Семинский К.Ж. Спецкартирование разломных зон земной коры. Статья 1: Теоретические основы и принципы // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 2. С. 445–467]. https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-2-0136.

30. Seminsky K.Zh., 2015. Specialized Mapping of Crustal Fault Zones. Part 2: Main Stages and Prospects. Geodynamics & Tectonophysics 6 (1), 1–43 (in Russian) [Семинский К.Ж. Спецкартирование разломных зон земной коры. Статья 2: Основные этапы и перспективы // Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т. 6. № 1. С. 1–43]. https://doi.org/10.5800/GT-2015-6-1-0170.

31. Seminsky K.Zh., Cheremnykh A.V., 2011. Jointing Patterns and Stress Tensors in Cenozoic Sediments of the Baikal Rift: Development of the Structural-Genetic Approach. Russian Geology and Geophysics 52 (3), 353–367. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2011.02.008.

32. Seminsky K.Zh., Kozhevnikov N.O., Cheremnykh A.V., Pospeeva E.V., Bobrov A.A., Olenchenko V.V., Tugarina M.A., Potapov V.V., Zaripov R.M., Cheremnykh A.S., 2013. Interblock Zones in the Crust of the Southern Regions of East Siberia: Tectonophysical Interpretation of Geological and Geophysical Data. Geodynamics & Tectonophysics 4 (3), 203–278 (in Russian) [Семинский К.Ж., Кожевников Н.О., Черемных А.С., Поспеева Е.В., Бобров А.А., Оленченко В.В., Тугарина М.А., Потапов В.В., Зарипов Р.М., Черемных А.С. Межблоковые зоны в земной коре юга Восточной Сибири: тектонофизическая интерпретация геолого-геофизических данных // Геодинамика и тектонофизика. 2013. Т. 4. № 3. С. 203–278]. https://doi.org/10.5800/GT-2013-4-3-0099.

33. Seminsky K.Zh., Zaripov R.M., Olenchenko V.V., 2016. Interpretation of Shallow Electrical Resistivity Images of Faults: Tectonophysical Approach. Russian Geology and Geophysics 57 (9), 1349–1358. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.08.020.

34. Шерман С.И. Физические закономерности развития разломов земной коры. Новосибирск: Наука, 1977. 102 с.

35. Шерман C.И., Cеминcкий К.Ж., Боpняков C.А., Адамович А.Н., Буддо В.Ю. Разломообразование в литосфере. Зоны сжатия. Новосибирск: Наука, 1994. 263 c.

36. Уфимцев Г.Ф. Морфотектоника Байкальской рифтовой зоны. Новосибирск: Наука, 1992. 216 с.].

37. Тектонические разломы Забайкалья / Ред. В.В. Волков. Новосибирск: Наука, 1978. 112 с.

38. Зарипов Р.М. Специфика электротомографии при анализе разломных зон Приольхонья (Западное Прибайкалье) // Вестник ИрГТУ. 2014. № 3 (86). С. 56–65.

Об авторах

А. В. ЧеремныхРоссия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

А. А. Бобров

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

И. К. Декабрёв

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

А. С. Черемных

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

Г. А. Гридин

Россия

119334, Москва, Ленинский пр-т, 38/1

Д. В. Павлов

Россия

119334, Москва, Ленинский пр-т, 38/1

А. А. Юрьев

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

Рецензия

Для цитирования:

Черемных А.В., Бобров А.А., Декабрёв И.К., Черемных А.С., Гридин Г.А., Павлов Д.В., Юрьев А.А. КАЙНОЗОЙСКИЙ ГРАБЕН В ЗОНЕ КРАЕВОГО ШВА СИБИРСКОГО КРАТОНА: СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(5):0845. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0845. EDN: ervtop

For citation:

Cheremnykh A.V., Bobrov A.A., Dekabryov I.K., Cheremnykh A.S., Gridin G.A., Pavlov D.V., Yuriev A.A. THE CENOZOIC GRABEN IN THE MARGINAL SUTURE ZONE OF THE SIBERIAN CRATON: INTERIOR STRUCTURAL FEATURES AND TECTONIC STRESS RECONSTRUCTIONS. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(5):0845. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-5-0845. EDN: ervtop

JATS XML