Перейти к:

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫХ СЕЙСМОДИСЛОКАЦИЯХ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА И РУССКОЙ ПЛИТЫ (ПУДОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ, РОССИЯ)

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0840

EDN: IDBADB

Аннотация

Карелия, как и весь Фенноскандинавский щит, – сейсмически слабоактивный регион. На территории Фенноскандии зафиксированы многочисленные следы катастрофических голоценовых геологических событий, произошедших после деградации последнего ледникового покрова. Голоценовые палеосейсмодислокации выявлены в различных районах Карелии. Однако до сих пор они не были зафиксированы в Юго-Восточной Карелии – в зоне сочленения Фенноскандинавского щита и Русской плиты. В результате полевых исследований в 2023 г. в Пудожском районе Республики Карелия в районе д. Кубово впервые установлены три локальные палеосейсмодислокации. Ранее считалось, что зона разломов, в которой расположены изученные объекты, была активной до протерозоя. Зафиксированные проявления палеосейсмических событий опровергают это предположение и свидетельствуют об активизации этих разломов в голоцене. Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что после отступления ледника и снятия ледниковой нагрузки в послеледниковый период в изученном районе произошло землетрясение не менее восьми баллов по шкале MSK-64, в результате которого возникли локальные палеосейсмодислокации с сейсмотектоническими, сейсмогравитационными, сотрясающими типами сейсмических деформаций. Радиоуглеродная дата, полученная из слоя органики близлежащего к палеосейсмодисловациям водоема, позволяет предположить, что землетрясение произошло не ранее 11350±230 календарных лет назад.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шелехова Т.С., Лавров О.Б., Родионов Г.Н. НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫХ СЕЙСМОДИСЛОКАЦИЯХ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА И РУССКОЙ ПЛИТЫ (ПУДОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ, РОССИЯ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0840. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0840. EDN: IDBADB

For citation:

Shelekhova T.S., Lavrov O.B., Rodionov G.N. NEW DATA ON POSTGLACIAL SEISMIC DISLOCATIONS IN THE FENNOSCANDIAN SHIELD-RUSIAN PLATE CONTACT ZONE, PUDOZH DISTRICT, KARELIA, RUSSIA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0840. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0840. EDN: IDBADB

ВВЕДЕНИЕ

Изучению вопросов послеледниковой тектоники и палеосейсмичности Фенноскандинавского кристаллического щита в последнее время посвящено много работ [Strelkov, 1973; Mörner, 1981, 1985, 2003, 2004, 2009, 2011, 2013а, 2013b, 2017; Mörner, Sjoberg, 2018; Mörner, Sun, 2013; Kuivamäki et al., 1998; Olesen et al., 2004; Lagerbäck, Sundh, 2008; Kukkonen et al., 2010; Rodkin et al., 2012; Shvarev, Rodkin, 2018; Nikolaeva et al., 2016a, 2016b, 2018, 2019, 2021, 2023; Nikolaeva, 2019, 2022; Shvarev, Rodkin, 2017, 2018; Poleshchuk, Shvarev, 2018; Gorbatov et al., 2017, 2020; Shvarev et al., 2018, 2022; Morey et al., 2013; Evzerov et al., 2010, 2014; Baranskaya et al., 2019; Gorbatov, Sorokin, 2018; Kosevich, Romanovskaya, 2014; Shelekhova, Lavrova, 2019; Shelekhova et al., 2022, 2023; Zaretskaya et al., 2022].

Значительные палеосейсмонарушения в пределах Карелии неоднократно отмечались ранее в работах [Lukashov, 1976, 1987, 1993, 1994, 1995, 2002, 2004, Lukashov, Belashev, 2002; Zhuravlev et al., 1988], авторы которых проводили исследования с целью выявить более интенсивные сейсмические процессы, чем те, которые наблюдались в современной истории, и получить больше свидетельств сейсмических событий.

Изучение палеосейсмичности на территории Карелии продолжается в настоящее время многими исследователями [Zykov, 1997; Avenarius et al., 2005; Verzilin, Bobkov, 2009; Marakhanov, Romanenko, 2014; Nikonov, 2007, 2015; Nikonov, Shvarev, 2013, 2015; Nikonov et al., 2017; Gorbatov et al., 2017; Nikolaeva, 2019; Shvarev et al., 2022].

Карелия, как и весь Фенноскандинавский щит, является сейсмически слабоактивным регионом с интенсивностью землетрясений (I) 2–3 балла по шкале MSK-64 [Lukashov, 2004]. Более высокая интенсивность сейсмических процессов, их активизация в голоцене могли быть вызваны специфическими особенностями геодинамического режима Фенноскандинавского щита [Lukashov, 2004; Shelekhova, Lavrova, 2019]. Палеоземлетрясения в Карелии достигали 7–8 баллов [Lukashov, 1995, 2004].

В то же время вопросы послеледниковой тектоники и палеосейсмичности остаются недостаточно изученными, особенно в районе наших исследований. До сих пор здесь не было выявлено ни одной палеосейсмодислокации. Проблемой остается определение возраста, интенсивности (I) и магнитуды (M) палеоземлетрясений.

Необходимо отметить, что территория исследования освободилась от последнего ледникового покрова около 14 тыс. календарных лет назад (кал. л. н.) [Demidov, Lavrova, 2001; Subetto, 2022, с. 182]. Однако после отступления ледника в данном районе оставались глыбы мертвого льда, которые таяли длительное время, поэтому развитие водоемов и заселение территории растительностью существенно запаздывало по сравнению с темпами дегляциации. Об этом свидетельствует расположенная в 20 км к северу от данного района Водлозерская ледораздельная возвышенность, сформировавшаяся в пределах приподнятого блока кристаллического фундамента, на котором оставался таять мертвый лед вплоть до пребореала.

В настоящей работе представлены результаты изучения локальных послеледниковых нарушений рельефа и смещений в скальных породах, возникающих при сильных сейсмических воздействиях в районе д. Кубово Пудожского района Республики Карелия.

Целью исследований являлась характеристика палеосейсмических проявлений, определение признаков дислокаций, которые могут уверенно интерпретироваться как свидетельства сильных сейсмических воздействий, предпринята попытка оценить интенсивность и возраст палеосейсмодислокаций.

Предварительные исследования, которые, несомненно, должны быть продолжены, показали, что среди локальных сейсмодеформаций можно выделить сейсмотектонические, сейсмогравитационные, сотрясающие деформации. Среди сейсмотектонических деформаций выделяются сбросовые приразломные уступы, трещины растяжения, сдвиги, сейсморазрывы с зонами линейного разрушения в скальных грунтах. Среди сейсмогравитационных установлены сейсмические обвалы, скальные оползни, выдвинутые из уступов блоки породы (выколы). Сотрясающие деформации представлены площадными зонами разрушения. Надвиговые деформации образуют направленные сейсмоколлювиальные выбросы.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ

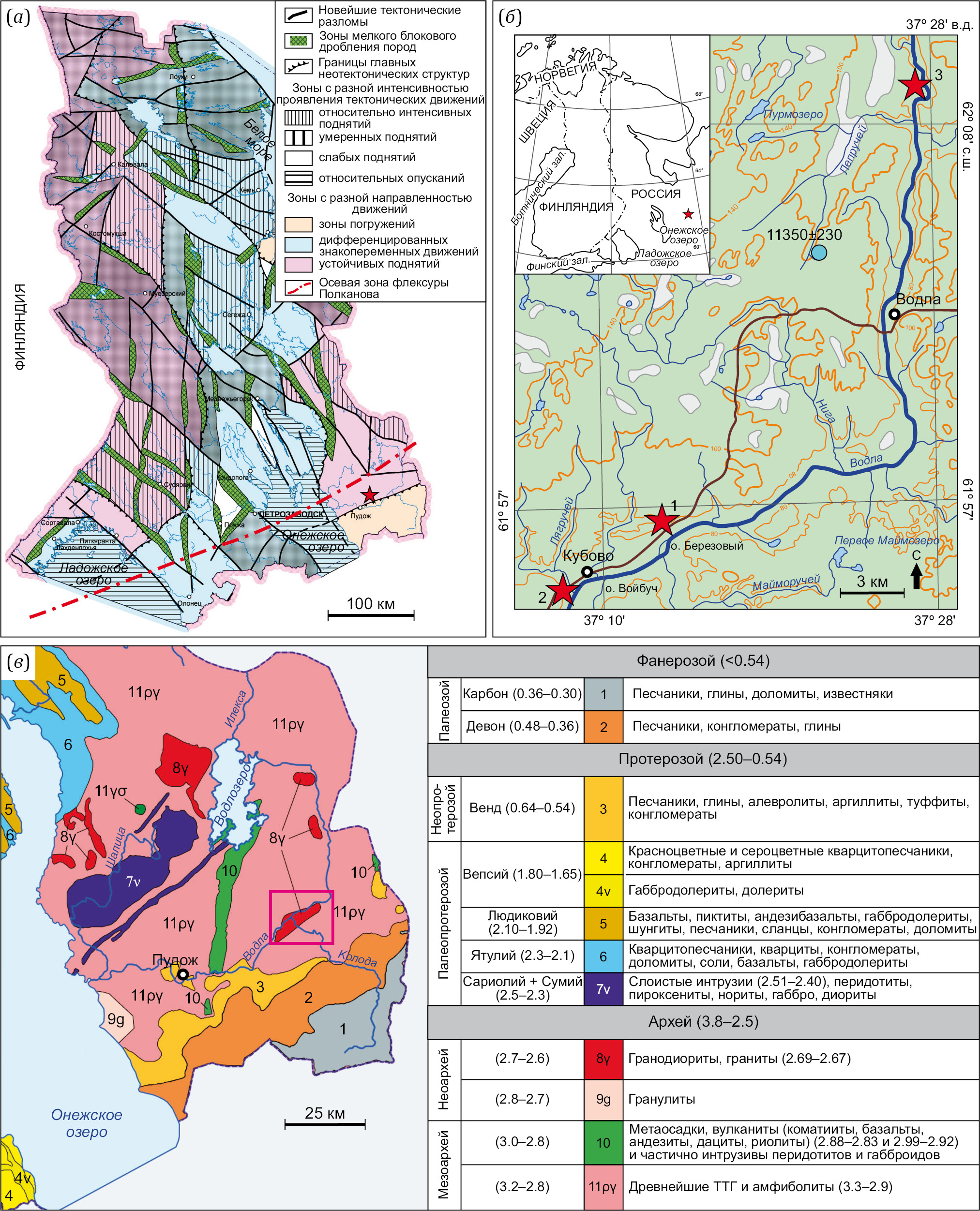

В 2023 г. во время полевых работ в Пудожском районе (д. Кубово) зафиксированы три локальных палеосейсмодислокации, которые расположены в зоне сочленения главных неотектонических структур – Фенноскандинавского щита и Русской плиты (рис. 1).

Более того, палеосейсмодислокации находятся в пределах так называемой краевой флексуры Полканова, которая является главным элементом тектонического каркаса зоны сочленения Фенноскандинавского щита с Русской плитой и одной из наиболее активных тектонических структур в Карелии. Геофлексура контролирует размещение позднекайнозойского покровного ледникового щита и определяет границу мегасводового поднятия Фенноскандии современной и всех предыдущих эпох гляциоизостазии. В современную историческую эпоху с ней связаны такие катастрофические явления, как крупные разрушительные землетрясения и подтопленные побережья Голландии и Дании [Sviridenko, 2008]. Положение осевой зоны большой радиальной флексуры Полканова показано на рис. 1, а (по [Zykov, Poleshchuk, 2016; Kolodyazhny et al., 2020]).

Район исследования в геологическом плане относится к Кубовскому массиву порфировидных гранитов позднеархейского возраста (2680–2670 млн лет), имеющему форму трещинной интрузии (рис. 1, в). Массив вытянут в направлении север-северо-восток 10–60° и прослежен на расстоянии 20–25 км. Западный контакт массива не обнажен. Зона его восточного контакта с вмещающими тоналитами и мигматит-плагиогранитами изучена из серии коренных выходов восточнее района исследования южнее пос. Водла. Порфировидные граниты характеризуются весьма выдержанным внешним обликом. Их текстура массивная, цвет розовый или серовато-розовый с участками темно-дымчатого кварца. Граниты среднезернистые 3–5 мм с порфировидными зернами калишпата размером 1.0–1.5 см [Kostin, 1989].

Кристаллический фундамент позднего архея практически повсеместно перекрыт толщей рыхлых ледниковых отложений четвертичного возраста. В строении осадочного чехла принимают участие главным образом морены последнего оледенения, представленные тяжелыми коричневатыми темно-серыми супесями и суглинками, реже – глинами. Средняя мощность морены достигает 25–30 м, местами 100 м. Отдельные выходы кристаллических пород наблюдаются в долине р. Водла, реже они проявляются на плоской ледниковой равнине, где слой морены менее мощный (5–15 м). Рыхлые отложения на участке Кубово распределены неравномерно и заполняют неровности пенепленизированного кристаллического фундамента. Ритмично-слоистые глинисто-алевритовые отложения развиты вдоль р. Водла.

Долина реки выполнена аллювием, в местах порогов представленным валунно-галечным материалом с незначительным количеством в качестве заполнителя хорошо промытых разнозернистых песков. Пойменные террасы реки частично сложены песками и алевритами мощностью 1–2 м. Изученные нарушения рельефа приурочены к выходам скальных пород, развиты вдоль сбросовых уступов. Следы палеосейсмодислокаций обследованы в пределах локальных участков, показанных на рис. 1 звездочками под цифрами 1, 2, 3.

Рис. 1. Расположение изучаемых объектов на неотектонической (а), топографической (б) и геологической (в) картах [Atlas..., 2021]. Район исследования показан звездочкой на неотектонической карте; локальные палеосейсмодислокации обозначены цифрами 1, 2, 3 на топографической карте; здесь же кружком показан водоем с радиоуглеродной датой (14С л. н.) начала накопления слоя органики; на геологической карте район исследования обозначен розовым прямоугольником.

Fig. 1. The location of the studied objects on neotectonic (а), topographic (б) and geological (в) maps [Atlas…, 2021]. The study area is marked by a star on the neotectonic map; local paleoseismodisocations are indicated by numbers 1, 2, 3 on the topographic map; a reservoir is shown with a circle with the radiocarbon date (14C years ago) of the beginning of the process of the organic layer accumulation; on the geological map, the study area is indicated by a pink rectangle.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для определения плейстосейстовых зон были использованы палеосейсмогеологические методы. Термин «палеосейсмические деформации» [Nikonov, 1995] использовался для обозначения совокупности сейсмических воздействий на рельеф, сочетающих сейсмотектонические, сейсмогравитационные и гравитационно-сейсмотектонические типы [Solonenko, 1972, 1973], а также сотрясающие, сейсмогидродинамические, сейсмодинамические и взбросовые (надвиговые) деформации [Nikonov, 1995]. Список сейсмических деформаций Кубовского массива включает сейсморазрывы с зонами линейного разрушения в скальных грунтах (сейсмотектонический тип), сейсмические обвалы (сейсмогравитационный тип), площадные зоны разрушения (сотрясающие деформации) и направленные сейсмоколлювиальные выбросы (надвиговые деформации). Оценка истинных пространственных параметров палеосейсмодислокаций выполнена с помощью программы для обработки космических снимков и пространственного анализа, включающей свободную географическую информационную систему с открытым кодом Quantum GIS (QGIS 3.42).

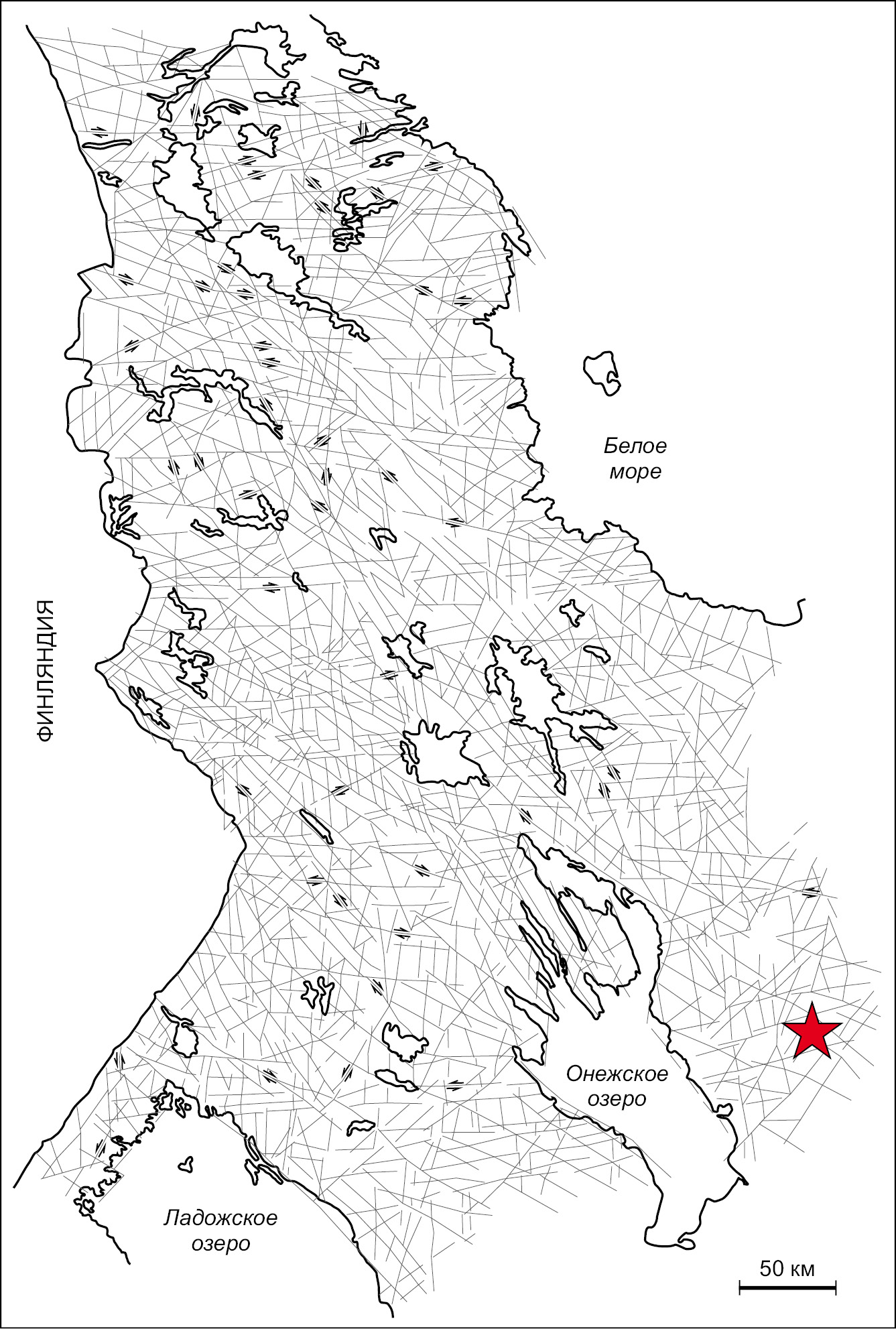

На рис. 2 показано местоположение, границы и площади объектов исследования.

Для выделения новейших линеаментов был проведен анализ дистанционных материалов (космо- и аэрофотоснимков, крупномасштабных топографических карт). Полевые геолого-структурные исследования включали маршрутные наблюдения и обследование нарушений в скальных породах, анализ трещиноватости массивов. В настоящее время для определения количественных характеристик разломов и возраста смещений широко применяется метод тренчинга [McCalpin, 2009]. Геологическая обстановка этих участков не позволяет в полной мере применить этот метод, так как на них в точках проявления палеосейсмодислокаций рыхлый покров маломощный или практически отсутствует.

Одним их методов исследования является изучение кернов донных осадков озер, расположенных вблизи палеосейсмодислокаций. Основа такого изучения – выявление нарушений в осадконакоплении с последующим датированием с помощью радиоуглеродного анализа. При этом оценка общих палеогеографических условий района может быть получена при использовании микропалеонтологических методов (спорово-пыльцевой и диатомовый анализ). К сожалению, рядом с палеосейсмодислокацией нет ни одного водоема, подходящего для такого исследования. Но авторами были отобраны образцы из небольшого озера, расположенного в 16 км к северо-западу от места исследования (см. рис. 1, б, озеро обозначено голубым кружком).

Из зоны контакта минерагенных и органогенных отложений этого озера получена радиоуглеродная датировка (табл. 1), свидетельствующая об их накоплении в первой половине пребореала.

Определение возраста отложений выполнено в лаборатории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных районов и Мирового океана СПбГУ по стандартной методике [Arslanov, 1987].

При определении интенсивности (I) землетрясений применялся палеосейсмогеологический метод для локальных нарушений в скальных породах Фенноскандии [Rodkin et al., 2012] в сопоставлении с существующими шкалами интенсивности по палеосейсмодислокациям [Medvedev et al., 1975; Solonenko, 1977; Michetti et al., 2004; McCalpin, 2009; Nikolaeva, 2019].

Рис. 2. Местоположение, площади (а) и границы объектов исследования (б, в, г). Кластеры k1, k2, k3 обозначены звездочками № 1, 2 и 3 на рис. 1, б.

Fig. 2. Location, areas (a), and boundaries of the study objects (б, в, г). Сlusters k1, k2, and k3 are marked by stars No. 1, 2, and 3 in Fig. 1, б.

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования (14C) осадков из озерной котловины в районе п. Кубово

Table 1. Results of radiocarbon dating (14C) of sediments from the lake in the area of Kubovo village

Лабораторный номер образца | Глубина отбора, см | Тип отложений | Радиоуглеродный возраст ±1σ | Календарный возраст (среднее значение ±1σ) | Калиброванный возраст* (89.8 % диапазон вероятности) |

LU-11431 | 525–518 | сапропель | 9860±130 | 11350±230 | 11820–11060 |

Примечание. * – значения календарного возраста приведены на основании калибровочной программы «OxCal 4.4.4» (калибровочная кривая «IntCal 20», «BOMB 21 NH1»); Christopher Bronk Ramsey (https://c14.arch.ox.ac.uk).

Note. * – the calendar age values are based on the calibration program "OxCal 4.4.4" (calibration curve "IntCal 20", "BOMB 21 NH1"); Christopher Bronk Ramsey (https://c14.arch.ox.ac.uk).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В геолого-структурном отношении район исследований расположен в зоне сочленения главных неотектонических структур: Фенноскандинавского щита и Русской плиты. По данным А.Д. Лукашова [Lukashov, 1995] эта зона считалась активной до протерозоя. Как отмечалось в работе [Rodkin et al., 2012], значительная расчлененность рельефа Карелии предопределена новейшими блоковыми движениями, в частности оживлением активных разломов (участков) в позднеледниковое и голоценовое время. Как оказалось, территория, в пределах которой расположена исследуемая палеосейсмодислокация, также испытала тектоническую активизацию, предположительно, в это время.

Согласно карте трещиноватости пород (линеаментов) Карелии (рис. 3) в этой зоне преобладают следующие направления линеаментов: северо-западное 300–340°, северо-восточное 20–40–60° [Lukashov, 2004].

Район исследования расположен в Южно-Карельской структурной зоне, имеющей в целом субширотное простирание [Lukashov, 1987, 1995; Shelekhova, Lavrova, 2019, с. 191]. Структурным элементом этой зоны является глубокая, полностью погребенная под четвертичными отложениями тектоническая депрессия с признаками неотектонических движений. Днище этой депрессии расположено на отметках 80 м ниже уровня моря. Мощность четвертичного покрова достигает 150 м [Ekman, 1987].

В структурном рисунке рельефа палеосейсмодислокации, впрочем как и на всей Карелии, и в данной структурной зоне, проявлены в основном два направления: северо-западное и поперечное, северо-восточное. Результаты дешифрирования аэрофото- и космоснимков, а также полевые наземные исследования показывают, что преобладающие простирания активных линеаментов: уступов, крупных ложбин, рвов и ущелий – 290°; 330–340–345°; С–Ю: 0–180° – субмеридиональные; 60–70°. При этом вышеупомянутые направления – СЗ и СВ – характерны для уступов. Ущелья и ложбины чаще вытянуты субмеридионально.

Проведенный анализ микротрещиноватости массивов в пунктах 1, 2 позволил определить три основные системы трещин с азимутом простирания: 1) 60–70°, 2) 320–340–345°, 3) 290°. Эти направления согласуются с простираниями новейших линеаментов (рис. 3), а приуроченность к ним сейсмодислокаций подтверждает их сейсмическую активизацию в голоцене.

Простирания активных разрывов согласуются с простиранием трещиноватости в уступах и ущельях, что также предопределяет их сейсмическую активизацию в голоцене. О послеледниковом происхождении этого катастрофического события свидетельствует сглаженность первичной поверхности кристаллического фундамента, которая нарушается яркими проявлениями сейсмогенной природы: многочисленными расчлененными, смещенными, отброшенными и сдвинутыми глыбами горных пород и сейсмогравитационными обвалами.

Как уже отмечалось, зафиксированы три участка проявления палеосейсмического события.

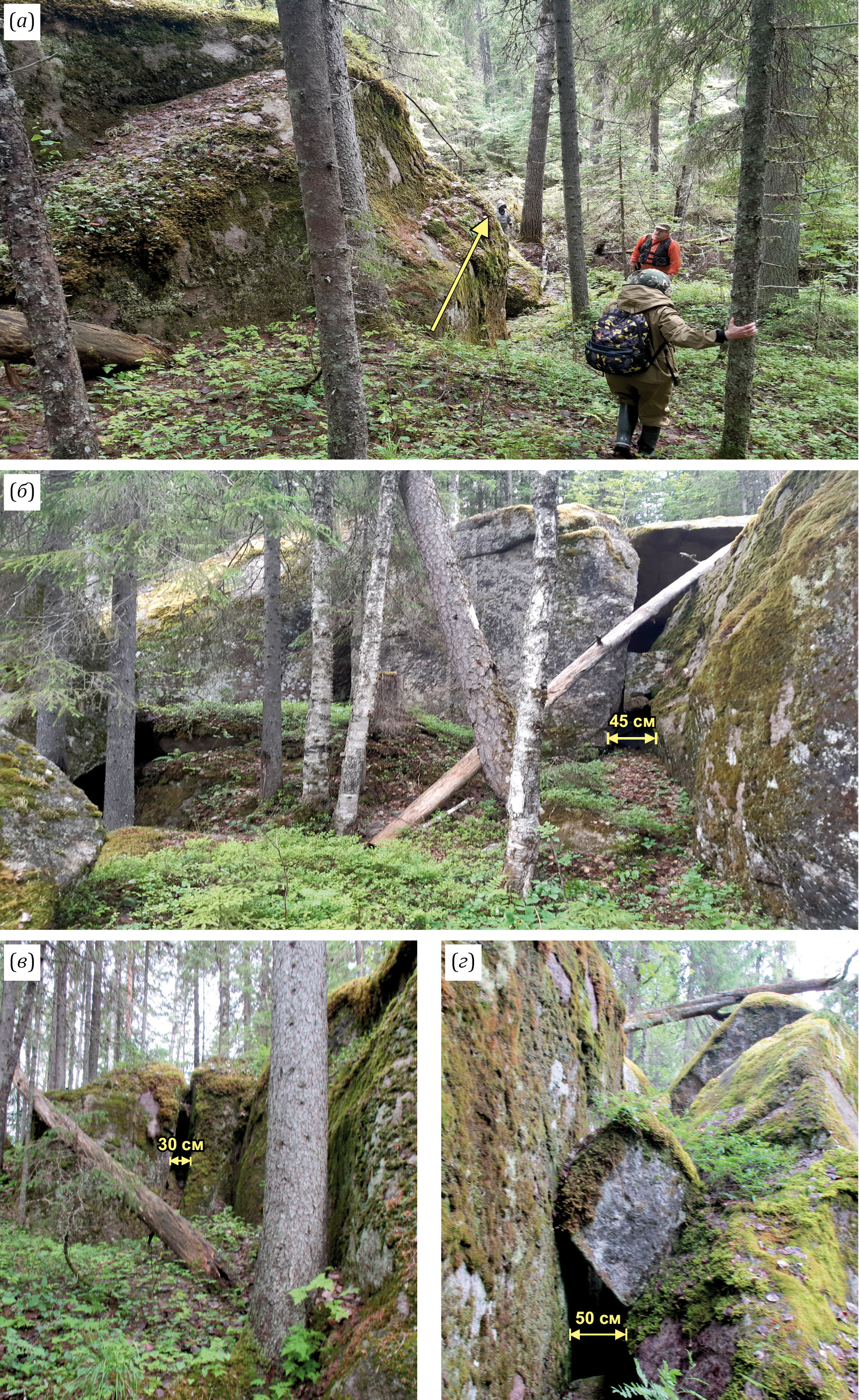

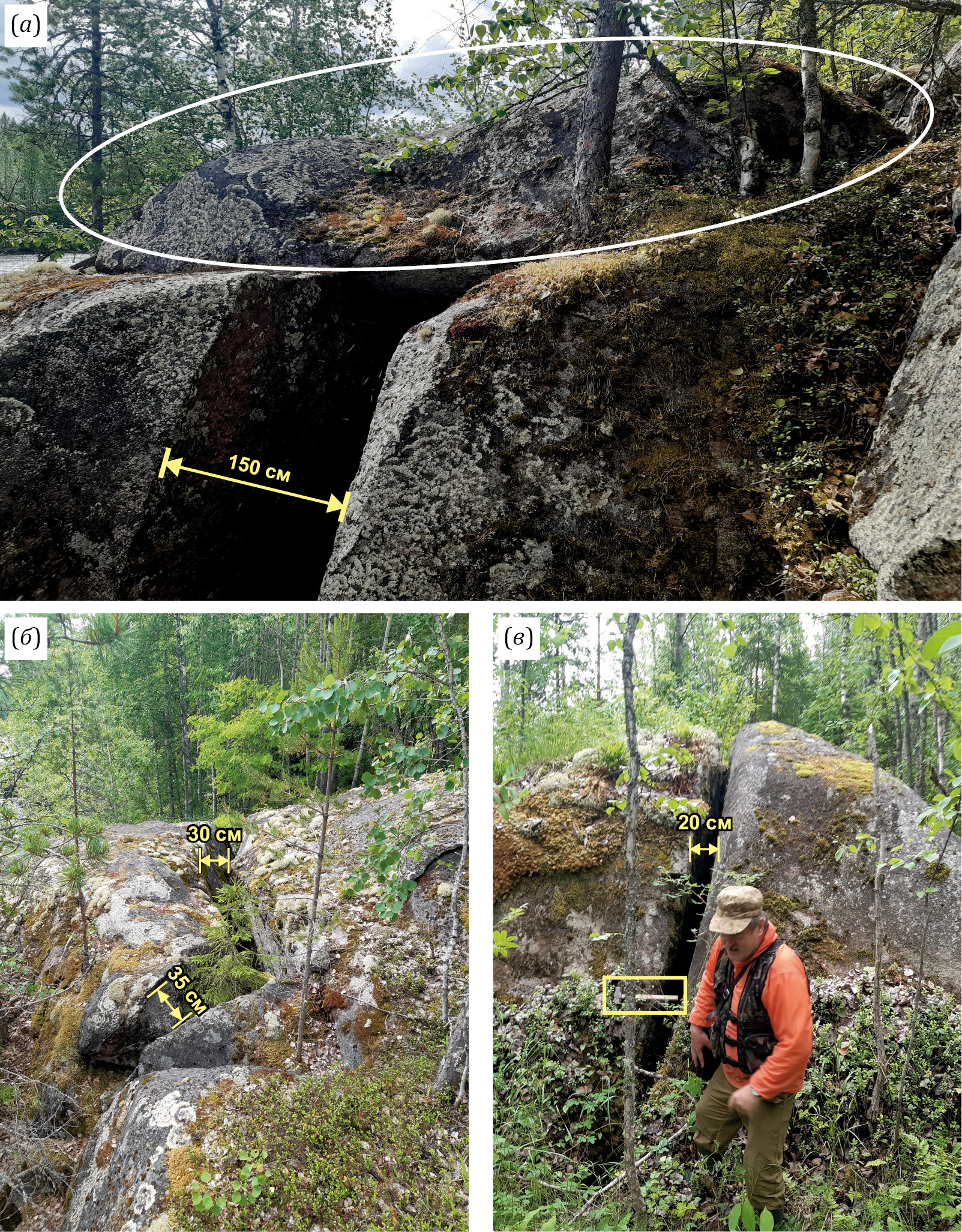

Основная, наиболее яркая, палеосейсмодислокация (см. рис. 1, б (1), рис. 2, кластер 1) расположена к северу от острова Березового на абс. отм. около 60 м (61°57'42.39" с.ш.; 37°13'04.99" в.д.). Приразломный уступ (азимут простирания СВ 60°; Н=20 м) протяженностью более 50 м находится в зоне контакта гранитоидов разного возраста: Кубовского массива с возрастом 2680–2670 млн лет и нерасчлененных тоналитов, трондьемитов, гранодиоритов архея с возрастом 3000–2750 млн лет (см. рис. 1, в). На вершине уступа наблюдаются массы раздробленных горных пород. Это отдельные блоки (20, 60, 75 см), смещенные от первоначального положения, и открытые трещины шириной 5–25 см, не заполненные мореной, что свидетельствует об их послеледниковом образовании. Наблюдаются расколы в виде трещин зияния, нарушающие ледниковую шлифовку и штриховку. Трещины разной конфигурации, иногда неровные, извилистые, шириной от 5 до 70 см и более (в раздувах) и глубиной более 4 м. По всей площади участка выделяются отдельные блоки, отчлененные от скального массива и смещенные на расстояния 20–50 см по субгоризонтальной или слабонаклонной поверхности. Смещенные блоки имеют разную форму и размеры, но все характеризуются свежими гранями и ребрами. Часть блоков носит признаки выбивания их из скального основания (рис. 4, 5).

В разных точках палеосейсмодислокации сделаны замеры простирания разрывных нарушений, раздвигов, которые имеют различные направления: СВ 70°; СЗ 320–330–345–350–355°; С–Ю, ЮВ 70°. Морфология трещин, их несогласованность с основным простиранием пород (CCB 10–60°) и направлением движения ледника, свежесть бортов уступов свидетельствуют об образовании трещин после отступления ледника. Согласно полученной датировке (табл. 1) это могло произойти в голоцене не ранее 11350±230 кал. л. н.

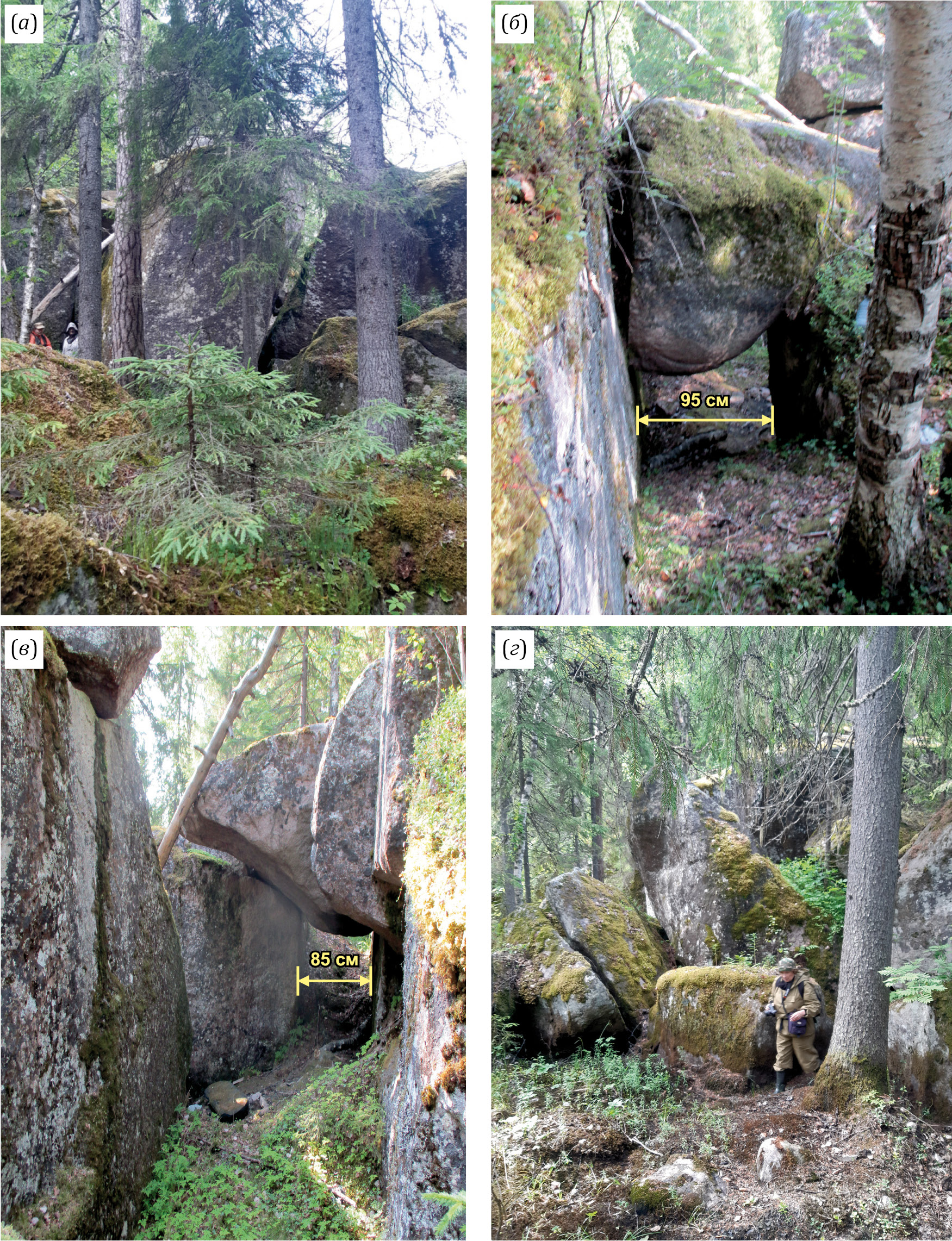

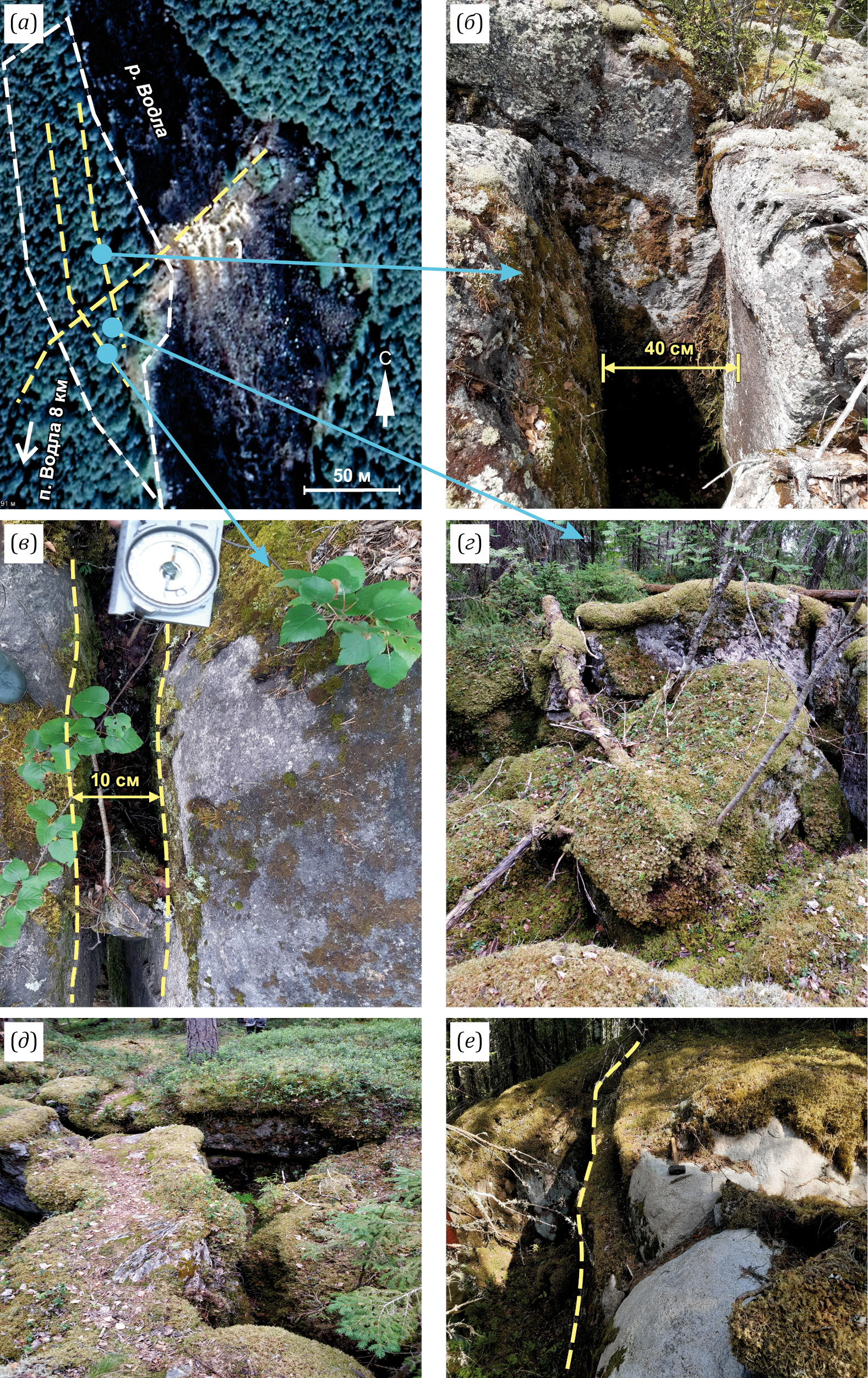

Проявления палеосейсмических событий на правом берегу р. Водла отмечены на абс. отм. около 50 м: 61°56'06.08" с.ш.; 37°08'17.26" в.д (см. рис. 1, б, звездочка под номером 2, рис. 2, б (кластер 2); рис. 6).

Здесь разрывы имеют направление ЮВ 110°. Отполированные выходы кристаллических пород с ледниковыми шрамами изначально были обработаны ледником, что подтверждает послеледниковое происхождение разрывов. Особенно выразителен раздвиг шириной до 1.5 м, образующий нишу (рис. 6, а). Края раздвига острые, прямоугольные, без следов ледниковой обработки, что явно указывает на его образование после отступления ледника. На нишу надвинут крупный блок размером 3×4 м (рис. 6, а, блок оконтурен белой линией). Поверхность блока сглажена (обработана ледником), но подошва его с ровными и острыми краями.

У водопада Падун (61°56'04.98" с.ш.; 37°08'17.22" в.д., на рис. 1, б, обозначен звездочкой под номером 3, рис. 2, г (кластер 3; рис. 7, а–г), разрывы в кристаллическом фундаменте не менее выразительные. Прослежена видимая длина разрывов приблизительно около 100 м, местами они достигают ширины 40 см (рис. 7, б). Похожие разрывы есть на участке 1 (рис. 7, д, е).

Рис. 3. Карта-схема систем разломов (линеаментов) кристаллического фундамента Карелии (по [Lukashov, 1976], с дополнениями). Район исследования обозначен звездочкой.

Fig. 3. Map-scheme of systems of fractures (lineaments) of the Karelian crystalline basement (supplemented after [Lukashov, 1976]). The study area is marked by a star.

Рис. 4. Общий вид (а) и тектонические нарушения (б–г) на палеосейсмодислокации.

(а) – палеосейсмодислокация, показанная звездочкой № 1 на рис. 1, б. Стрелка показывает основное направление уступа; (б) – блоки, отделенные от массива породы и смещенные на расстояние 20–50 см; (в) – огромные блоки, оторванные и отодвинутые от основного фундамента (трещины растяжения); (г) – многочисленные ниши, колодцы, пустоты шириной до 50 см и более.

Fig. 4. General view (а) and tectonic faults (б–г) on the paleoseismodislocation.

(а) – paleoseismodislocation (star No. 1 in Fig. 1, б). The arrow shows the main direction of the escarpment; (б) – blocks detached from the rock mass and displaced by 20–50 cm; (в) – huge blocks of rock, detached and removed from the main basement (tensile fractures); (г) – numerous niches, wells and cavities up to a width of 50 cm or more.

Рис. 5. Разные виды тектонических нарушений на палеосейсмодислокации, показанной звездочкой № 1 на рис. 1, б. (а) – раздробленный фундамент; (б, в) – блоки, выбитые из скального основания; (г) – разорванные и смещенные блоки.

Fig. 5. Different types of tectonic faults on the paleoseismodislocation marked by the star No. 1 in Fig. 1, б. (а) – crushed basement rocks; (б, в) – blocks detached from the basement rocks; (г) – ruptured and displaced blocks.

Рис. 6. Тектонические нарушения на правом берегу р. Водла (палеосейсодислокация показана звездочкой № 2 на рис. 1, б, и k2 на рис. 2, а, в).

(а) – раздвиг в кристаллическом фундаменте, образующий нишу; (б, в) – протяженные разрывы на правом берегу реки (длина молотка 58 см). Видимая длина разрывов 10–15 м.

Fig. 6. Tectonic disturbances on the right bank of the Vodla River (paleoseisodislocation marked by the star No. 2 in Fig. 1, б, and k2 in Fig. 2, a, в).

(а) – an extensional fault in the crystalline basement rocks that forms a niche ; (б, в) – long faults on the right bank of the river (hammer length 58 cm). The visible length of the faults is 10–15 m.

Рис. 7. Тектонические нарушения у водопада Падун (показан звездочкой № 3 на рис. 1, б, и k3 на рис. 2, а, г).

(а) – водопад Падун на спутниковом снимке. Желтые пунктирные линии – разломы; голубыми линиями показаны точки, на которых сделаны фото (б–г); (б, в) – фрагменты протяженного разлома вблизи водопада Падун, видимая глубина более 2 м; (г) – раздробленная часть массива пород; (д, е) – трещины (разломы) на кластере 1.

Fig. 7. Tectonic faults near the Padun Waterfall (shown by the asterisk No. 3 in Fig. 1, б, and k3 in Fig. 2, a, г).

(а) – Padun Waterfall in the satellite image. The yellow dotted lines show the faults; the blue lines show the points where photos (б–г) were taken; (б, в) – a fragment of a long fault near the Padun Waterfall; an apparent depth is more than 2 m; (г) – crushed part of the rocks; (д, е) – fractures (faults) on cluster 1.

ДИСКУССИЯ

По мнению специалистов, «к дислокациям, порождаемым землетрясениями, относятся нарушения целостности скальных массивов со значительным смещением отдельных его частей, возникновение трещин, дробление пород, перемещение блоков и глыб по слабонаклонным или субгоризонтальным поверхностям, выколы и развороты блоков, ряд обвалов» [Nikolaeva, 2019, с. 446].

Одним из признаков палеосейсмодислокаций является наличие открытых трещин. Подобные трещины выявлены на всех исследованных участках. При этом наблюдаемое смещение блоков произошло на существенно бoльшую величину раскрытия трещин, что исключает их образование в результате процессов морозного выветривания (см. рис. 4, в, рис. 6, б, в; рис. 7, б–е).

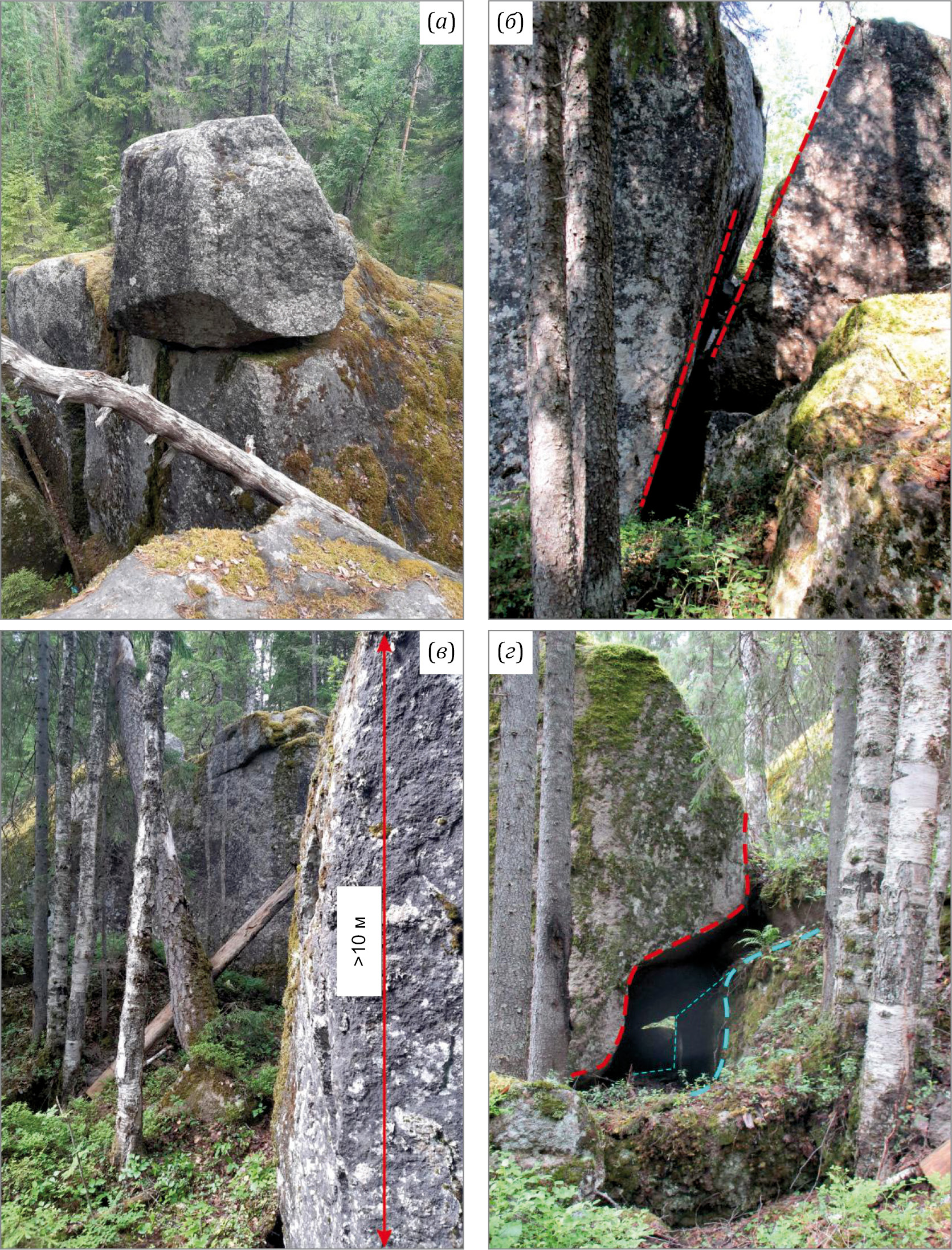

На палеосейсмодислокации 1 о признаках динамического воздействия на скальное основание свидетельствуют: положение оторванного блока породы на треснувшей вершине на самом краю разрыва (рис. 8, а); отрыв крупных блоков от скального основания (рис. 8, б); явления выбивания блоков из скального основания и их смещение по склону (см. рис. 5, б, в), образование уступа высотой более 10 м (рис. 8, в); выбивание и отодвигание блока от скального основания (рис. 8, г).

Результаты исследований сейсмодеформаций в сейсмически активных зонах свидетельствуют о том, что ярко выраженные в рельефе сейсмодеформации возникают при землетрясениях с М 6.0–6.5 и выше (по [Lukashov, 2004]). По мнению специалистов [Nikolaeva, 2019], в зависимости от степени предшествующей раздробленности массива такие сейсмодислокации могли быть образованы в результате сейсмических событий I=VII–IX баллов. Образование трещин в крепких скальных породах протяженностью несколько десятков метров при ширине от десятков сантиметров до нескольких метров согласно классификации, приведенной в INQUA Scale, происходит при сотрясениях не менее IX–X баллов [Michetti et al., 2004].

Возникновение расщелин и скальных обвалов на крутых склонах может происходить начиная с VI баллов [Medvedev et al., 1975]. Расщеления (см. рис. 7, б–е), скальные обвалы (см. рис. 5) являются явными признаками достаточно высокой интенсивности сейсмических событий (≥VIII баллов). Реальность этих оценок пока еще требует проверки и проведения дополнительных исследований.

Можно предположить, что обсуждаемые в работе нарушения были образованы одновременным событием, произошедшим после отступления ледника и снятия ледниковой нагрузки. Об этом свидетельствуют все признаки выявленных тектонических нарушений: трещины, не заполненные ледниковыми отложениями, расколы кристаллического фундамента, обвалы с резкими свежими гранями на глыбах, срывы на стенках уступов, смещения блоков и т.д.

Полученная радиоуглеродная датировка органогенных отложений близлежащего водоема указывает на их накопление в первой половине пребореала 11350±230 кал. л. н. Это позволяет утверждать, что землетрясение могло произойти не ранее отступления ледника с данной территории (13200–14200 Lg кал. л. н.). Во время накопления органогенных отложений в изученном водоеме край ледника уже находился в Западной Карелии, где формировались краевые образования сальпаусселькя (около 10200 л. н.) [Ekman, Iljin, 1995], на расстоянии более 1500 км от района исследований. Несмотря на то, что предварительное изучение стратиграфической последовательности керна донных осадков озера не показало видимых нарушений стратиграфии, дальнейшие микропалеонтологические (спорово-пыльцевой и диатомовый анализ) и другие исследования заболоченных участков вблизи локальных палеосейсмодислокаций могут подтвердить или опровегнуть наше предположение. К сожалению, пока нам не удалось обнаружить какой-либо грунт, заполняющий многочисленные трещины, и использовать его для датирования. В большинстве разрывов либо рыхлые осадки отсутствуют, либо трещины обросли мхами и лишайниками. Вероятно, при более тщательном дополнительном исследовании следы заполнения трещин рыхлыми осадками будут обнаружены и появится возможность получить более точные датировки их раскрытия.

Как считал А.Д. Лукашов [Lukashov, 2004], самые ранние палеосейсмодислокации на территории Карелии образовались 9800–9500 14С л. н. По-видимому, палеоземлетрясение и образование палеосейсмодислокаций «Кубово» могут быть более ранними для Карелии, чем это предполагалось до настоящего времени.

Рис. 8. Фото сделано на палеосейсмодислокации, показанной звездочкой № 1 на рис. 1, б.

(а) – блок породы на треснувшей вершине, лежащий на самом краю разрыва, видимая глубина трещины более 2м; (б) – оторванный блок породы, сползший по склону; (в) – уступ, высотой >10 м; (г) – выбитый и отодвинутый блок.

Fig. 8. The photo was taken at the paleoseismodislocation marked by the star No. 1 in Fig. 1, б.

(а) – a block of rock on the fractured top surface at the very edge of the fault, the apparent depth of the fracture is more than 2 m; (б) – a detached block of rock that has slid down the slope; (в) – a scarp with a height of >10 m; (г) – a detached and removed block.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изучение локальных нарушений рельефа и их особенностей, анализ геолого-структурного плана и линеаментной сети показывают, что на территории исследования присутствуют явные признаки тектонической и сейсмической активизации в поздне- и послеледниковое время. Молодые разломы в пределах участков палеосейсмодислокаций наблюдаются в древнейших позднеархейских породах кристаллического фундамента (возраст 2680–2670 млн лет) в зоне сочленения основных геологических структур: Фенноскандинавского щита и Русской плиты. На основании полученных данных можно сделать вывод, о том, что после отступления ледника и снятия ледниковой нагрузки в послеледниковое – голоценовое время в районе исследований произошло землетрясение мощностью не менее VIII баллов по шкале MSK-64. Судя по датировке накопившихся в рядом расположенном водоеме органогенных отложений, это может быть самое раннее голоценовое палеосейсмическое событие на территории Карелии, а предполагаемый возраст палеосейсмодислокации не может быть древнее 11350±230 кал. л.

Дальнейшие исследования в этом регионе должны быть направлены на уточнение интенсивности и возраста палеоземлетрясений, что будет способствовать корректировке карты палеосейсмических процессов на территории Карелии. Более детальные исследования позволят выявить и другие типы тектонических нарушений, кроме тех, что приведены в настоящей статье. Несмотря на слабую сейсмическую активность на территории Карелии, необходимость таких исследований не вызывает сомнения для получения надежных данных о возможных проявлениях сейсмичности в регионе.

Список литературы

1. Арсланов Х.А. Радиоуглерод: геохимия и геохронология. Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. 294 с.

2. Атлас Республики Карелия. Петрозаводск: Версо, 2021. 48 с.

3. Авенариус И.Г., Виталь А.Д., Фроль В.В. Новейшие тектонические движения в районе пролива Великая Салма (Белое море) // Теория и практика комплексных морских исследований в интересах экономики и безопасности российского Севера: Тезисы докладов Международной научно-практической конференции (15–17 марта 2005 г., г. Мурманск). Апатиты: КНЦ РАН, 2005. С. 9–10.

4. Баранская А.В., Мазнев С.В., Романенко Ф.А., Шилова О.С. Новейшие движения земной коры Карельского берега Белого моря // Арктика и Антарктика. 2019. № 2. С. 16–33. DOI:10.7256/2453-8922.2019.2.29635.

5. Демидов И.Н., Лаврова Н.Б. Строение четвертичного покрова бассейна р. Водлы (Восточная Карелия) и особенности развития растительности в поздне- и послеледниковье // Национальный парк «Водлозерский»: Природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. С. 49–60.

6. Экман И.М. Четвертичная система // Геология Карелии / Ред. В.А. Соколов. Л.: Наука, 1987. С. 79–93.

7. Ekman I.M., Iljin V.A., 1995. Deglaciation, the Younger Dryas End Moraines and Their Correlation in Russian Karelia and Adjacent Areas. In: J. Ehlers, Ph.L. Gibbard, S. Kozarski, J. Rose (Eds), Glacial Deposits in North-East Europe. CRC Press, London, p. 195–209.

8. Евзеров В.Я., Колька В.В., Корсакова О.П., Николаева С.Б. Реконструкция палеоэкологических обстановок позднего плейстоцена – голоцена в Кольском регионе // Строение и история развития литосферы / Ред. Ю.Г. Леонов. М.–СПб.: Paulsen, 2010. С. 491–505.

9. Евзеров В.Я., Виноградов А.Н., Николаева С.Б. Геодинамика беломорской котловины в голоцене // Вестник КНЦ РАН. 2014. № 2. С. 51–58.

10. Gorbatov E.S., Razumniy S.D., Strelnikov A.A., Rodina S.N., 2020. Identification of the Seismogenic Structure in the Area of the Chupa (North Karelia) and Parameterization of Paleoearthquakes in the Kandalaksha Graben Region. Problems of Engineering Seismology 56 (4), 468–490. https://doi.org/10.3103/S0747923920040040.

11. Горбатов Е.С., Сорокин А.А. Сильные голоценовые палеоземлетрясения Карельского берега Белого моря и особенности проявления их следов в рельефе // Современные проблемы механики. 2018. № 33 (3). С. 186–195.

12. Горбатов Е.С., Сорокин А.А., Мараханов А.В., Ларьков А.С. Результаты детальных палеосейсмологических исследований в районе п-ова Киндо (Карельский берег Белого моря) // Вопросы инженерной сейсмологии. 2017. Т. 44. № 3. С. 5–24. DOI:10.21455/VIS2017.3-1.

13. Kolodyazhny S.Yu., Terekhov E.N., Baluev A.S., Poleshchuk A.V., Zykov D.S., 2020. Tectonic Features and Stages of Evolution of the Baltic–Mezen Shear Zone in the Phanerozoic, Northwestern Russia. Geotectonics 54, 1–18. https://doi.org/10.1134/S0016852120010057.

14. Kosevich N.I., Romanovskaya M.A., 2014. The Relationship Between the Lineaments and Tectonics of the Kandalaksha Gulf in the White Sea. Moscow University Geology Bulletin 69, 206–212. https://doi.org/10.3103/S0145875214040073.

15. Костин В.А. Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока (Юго-Восточная Карелия). Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1989. 162 с.

16. Kuivamäki A., Vuorela P., Paananen M., 1998. Indications of Postglacial and Recent Bedrock Movements in Finland and Russian Karelia. Report YST-99. Geological Survey of Finland, Espoo, 92 p.

17. Kukkonen I.T., Olesen O., Ask M.V.S., PFDP Working Group, 2010. Postglacial Faults in Fennoscandia: Targets for Scientific Drilling. GFF 132 (1), 71–81. https://doi.org/10.1080/11035891003692934.

18. Lagerbäck R., Sundh M., 2008. Early Holocene Faulting and Paleoseismicity in Northern Sweden. Geological Survey of Sweden Research Paper C 836, 84 p.

19. Лукашов А.Д. Новейшая тектоника Карелии. Л.: Наука, 1976. 109 с.

20. Лукашов А.Д. Неотектонические движения // Геология Карелии/ Ред. В.А. Соколов. Л.: Наука, 1987. С. 125–129.

21. Лукашов А.Д. Палеосейсмодислокации Заонежья// Кижский вестник / Ред. А.П. Журавлев, В.П. Орфинский. Петрозаводск, 1993. Вып. 2. С. 35–42.

22. Лукашов А.Д. Опыт применения звуковой геолокации при изучении палеосейсмодислокации Заонежья // Геология и магматизм Карелии: Оперативно-информационные материалы / Ред. А.И. Голубев. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 1994. С. 45–48.

23. Lukashov A.D., 1995. Paleoseismotectonics in the Northern Part of Lake Onega (Zaonezhskij Peninsula, Russian Karelia). Geological Survey of Finland, Espoo, 36 р.

24. Лукашов А.Д. Палеосейсмодислокации Карелии // Глубинное строение и геодинамика Фенноскандии, окраинных и транзитных зон: Материалы VIII международной конференции (16–20 сентября 2002 г.). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. С. 154–156.

25. Лукашов А.Д. Геодинамика новейшего времени // Глубинное строение и сейсмичность Карельского региона и его обрамления / Ред. Н.В. Шаров. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2004. C. 150–178.

26. Лукашов А.Д., Белашев Б.З. О модельной оценке интенсивности палеоземлетрясений // Глубинное строение и геодинамика Фенноскандии, окраинных и транзитных зон: Материалы VIII международной конференции (16–20 сентября 2002 г.). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2002. С. 156–157.

27. Мараханов А.В., Романенко Ф.А. Новые данные о послеледниковых сейсмодислокациях Северной Карелии (Карельский берег Белого моря) // Геодинамика и экология Баренц-региона в XXI в. Юдахинские чтения: Материалы всероссийской конференции с международным участием (15–18 сентября 2014 г.). Архангельск: Институт экологических проблем севера УрО РАН, 2014. C. 137–140.

28. McCalpin J.P. (Ed.), 2009. Paleoseismology. 2nd Edition. Academic Press, USA, 647 p.

29. Медведев С.В., Ершов И.А., Попова Е.В. Проект шкалы для определения интенсивности землетрясений // Сейсмическая шкала и методы измерения сейсмической интенсивности. М.: Наука, 1975. С. 11–39.

30. Michetti A.M., Esposito E., Gürpinar A., Mohammadioun B., Mohammadioun J., Porfido S., Rogozhin E., Serva L. et al., 2004. The INQUA Scale. An Innovative Approach for Assessing Earthquake Intensities Based on Seismically-Induced Ground Effects in Natural Environment. Memorie Descriptive Della Carta Geologica d’Italia, Vol. 67. SystemCart Srl, Roma, 116 p.

31. Morey A.E., Goldfinger C., Briles C.E., Gavin D.G., Colombaroli D., Kusler J.E., 2013. Are Great Cascadia Earthquakes Recorded in the Sedimentary Records from Small Forearc Lakes? Natural Hazards Earth System Science 13 (10), 2441–2463. https://doi.org/10.5194/nhess-13-2441-2013.

32. Mörner N.-A., 1981. Crustal Movements and Geodynamics in Fennoscandia. Tectonophysics 71, 241–251. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-41953-8.50034-7.

33. Mörner N.-A., 1985. Paleoseismicity and Geodynamics in Sweden. Tectonophysics 117 (1–2), 139–153. https://doi.org/10.1016/0040-1951(85)90242-2.

34. Mörner N.-A., 2003. Paleoseismicity of Sweden. A Novel Paradigm. JOFO Grafiska AB, Helsingborg, 320 p.

35. Mörner N.-A., 2004. Active Faults and Paleoseismicity in Fennoscandia, Especially Sweden. Primary Structures and Secondary Effects. Tectonophysics 380 (3–4), 139–157. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2003.09.018.

36. Mörner N.-A., 2009. Late Holocene Earthquake Geology in Sweden. Geological Society of London Special Publications 316, 179–188. https://doi.org/10.1144/SP316.11.

37. Mörner N.-A., 2011. Paleoseismology: The Application of Multiple Parameters in Four Case Studies in Sweden. Quaternary International 242 (1), 65–75. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.03.054.

38. Mörner N.-A., 2013a. Drainage Varves, Seismites and Tsunamites in the Swedish Varve Chronology. GFF 135 (3–4), 308–315. https://doi.org/10.1080/11035897.2013.764546.

39. Mörner N.-A., 2013b. Patterns in Seismology and Palaeoseismology, and Their Application in Long-Term Hazard Assessments: The Swedish Case in View of Nuclear Waste Management. Pattern Recognition in Physics 1, 75–89. DOI:10.5194/prp-1-75-2013.

40. Mörner N.-A., 2017. Liquefaction Structures from a High-Magnitude Paleoseismic Event at About 12,400 C14-Years BP in Southern Sweden. Open Journal of Earthquake Research 6 (4), 216–227. https://doi.org/10.4236/ojer.2017.64014.

41. Mörner N.-A., Sjoberg R., 2018. Merging the Concepts of Pseudokarst and Paleoseismicity in Sweden: A Unified Theory on the Formation of Fractures, Fracture Caves, and Angular Block Heaps. International Journal of Speleology 47 (3), 393–405. https://doi.org/10.5038/1827-806X.47.3.2225.

42. Mörner N.-A., Sun G., 2013. Paleoearthquake Deformations Recorded by Magnetic Variables. Earth and Planetary Sciences Letters 267 (3–4), 495–502. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2007.12.002.

43. Николаева С.Б. Послеледниковая тектоника и палеосейсмодислокации в районе «Ковды» (Кандалакшский залив, восточная часть Фенноскандинавского щита) // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2019. Т. 64. № 3. 434–453. https://doi.org/10.21638/spbu07.2019.304.

44. Николаева С.Б. Следы сейсмической активности в донных осадках озер Восточной Фенноскандии // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 5. 0676. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-5-0676.

45. Николаева С.Б., Лаврова Н.Б., Денисов Д.Б., Толстобров Д.С. Следы катастрофических процессов в донных осадках озер западного побережья озера Бабинская Имандра (Кольский регион) // Известия Русского географического общества. 2016. Т. 148. № 4. С. 38–52.

46. Nikolaeva S.B., Nikonov A.A., Shvarev S.V., Rodkin M.V., 2016b. Comprehensive Paleoseismic Geological Studies in a Key Site in Southwestern Kola Peninsula (Northeast of the Fennoscandian Shield). Doklady Earth Sciences 469, 656–660. https://doi.org/10.1134/S1028334X16070138.

47. Nikolaeva S.B., Nikonov A.A., Shvarev S.V., Rodkin M.V., 2018. Detailed Paleoseismogeological Studies in the Side Zone of the Imandra Lake Depression (Kola Region): New Approaches and Results. Russian Geology and Geophysics 59 (6), 697–708 https://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.05.008.

48. Nikolaeva S.B., Rodkin M.V., Shvarev S.V., 2021. Late Glacial and Postglacial Seismicity in the Northeastern Fennoscandian Shield: Tectonic Position and Age of Paleoearthquakes near Murmansk. Bulletin of the Geological Society of Finland 93, 53–72. https://doi.org/10.17741/bgsf/93.1.004.

49. Nikolaeva S.B., Tolstobrov D.S., Ryazantsev P.A., 2023. Evidence for Postglacial Seismicity in Lacustrine Records in the Western Kola Peninsula (North-Western Russia). The Holocene 33 (12) 1441–1452. https://doi.org/10.1177/09596836231197738.

50. Nikolaeva S.B., Tolstobrov D.S., Tolstobrova A.N., 2019. Disturbances in the Primary Stratigraphy of Lake Sediments on the Murmansk Coast (Russia): Their Identification and Relationship with Catastrophic Events. Baltica 32 (2), 156–169. https://doi.org/10.5200/baltica.2019.2.3.

51. Никонов А.А. Терминология и классификация сейсмогенных нарушений рельефа // Геоморфология и палеогеография. 1995. № 1. С. 4–10.

52. Никонов А.А. Древнее цунами на Соловецких островах // Природа. 2007. № 9 (1105). С. 33–40.

53. Никонов А.А. Небывалое бедствие в селе Кашкаранцы // Природа. 2015. № 1 (1193). С. 51–55.

54. Никонов А.А., Полещук А.В., Зыков Д.С. О новейших разрывах и палеосейсмодислокациях в Онежской палеопротерозойской структуре Фенноскандинавского щита // Труды КарНЦ РАН. 2017. № 11. С. 3–18. https://doi.org/10.17076/geo549.

55. Никонов А.А., Шварев С.В. Голоценовая тектоническая активность и сейсмичность Беломорского бассейна: Тезисы доклада на заседании Палеосейсмологического семинара ИФЗ РАН 16.12.2013 г. Available from: https://ifz.ru/nauka/fundamentalnyie/goloczenovaya-tektonicheskaya-aktivnost-i-sejsmichnost-belomorskogo-bassejna (Last Accessed January 16, 2025).

56. Никонов А.А., Шварев С.В. Сейсмолинеаменты и разрушительные землетрясения в российской части Балтийского щита: новые решения для последних 13 тысяч лет // Геолого-геофизическая среда и разнообразные проявления сейсмичности: Материалы международной конференции (23–25 сентября 2015 г.). Нерюнгри: Технический институт СВФУ, 2015. С. 243–251.

57. Olesen O., Blikra L.H., Braathen A., Dehls J.F., Olsen L., Rise L., Roberts D., Riis F., Faleide J.I., Anda E., 2004. Neotectonic Deformation in Norway and Its Implications: A Review. Norwegian Journal of Geology 84 (1), 3–34.

58. Poleshchuk A., Shvarev S. 2018. Some Features of Deformation Structures in an Esker on the Southern Margin of the Fennoscandian Shield. Bulletin of the Geological Society of Finland 90, 291–300. https://doi.org/10.17741/bgsf/90.2.011.

59. Родкин М.В., Никонов А.А., Шварев С.В. Оценка величин сейсмических воздействий по нарушениям и смещениям в скальных массивах // Геодинамика и тектонофизика. 2012. Т. 3. № 3. 203–237. https://doi.org/10.5800/GT-2012-3-3-0072.

60. Shelekhova T.S., Lavrova N.B., 2019. Paleoenvironmental Reconstructions and a Sedimentological Evidence of Paleoseismic Activity ca 9000 Yr BP in Karelia, NW Russia, Based on Lake Sediment Studies on Mount Vottovaara. Baltica 32 (2) 190–201. https://doi.org/10.5200/baltica.2019.2.6.

61. Shelekhova T.S., Lavrova N.B., Lobanova N.V., Tolstobrov D.S., Vashkov A.A., Lazareva O.V., Rodionov G.N., 2023. Paleogeographical Reconstructions of the Holocene Environment on the Karelian Shore of the White Sea (Keret Area, Russia). The Holocene 34 (3), 306–324. https://doi.org/10.1177/09596836231211871.

62. Shelekhova Т.S., Lobanova N.V., Lavrova N.B., Rodionov G.N., 2022. Paleogeographic Conditions of Human Habitation on the Karelian Coast of the White Sea in the Late-Holocene (Chupa Town, Karelia, Russia). The Holocene 32 (11), 1222–1232. https://doi.org/10.1177/09596836211041733.

63. Шварев С.В., Бондарь И.В., Романенко Ф.А., Луговой Н.Н. Голоценовые палеосейсмодеформации на островах Кузокоцкого архипелага (Кандалакшский залив Белого моря, Восточная Фенноскандия) // Геофизические процессы и биосфера. 2022. Т. 21. № 2. С. 9–43. https://doi.org/10.21455/GPB2022.2-2.

64. Shvarev S.V., Nikonov A.A., Rodkin M.V., Poleshchuk A.V., 2018. The Active Tectonics of the Vuoksi Fault Zone in the Karelian Isthmus: Parameters of Paleo-Earthquakes Estimated from Bedrock and Soft-Sediment Deformation Features. Bulletin of the Geological Society of Finland 90 (2), 257–273, https://doi.org/10.17741/bgsf/90.2.009.

65. Shvarev S.V., Rodkin M.V., 2018. Structural Position and Parameters of the Paleoearthquakes in the Area of Vottovaara Mountain (Middle Karelia, Eastern Part of the Fennoscandian Shield). Seismic Instruments 54, 199–218. https://doi.org/10.3103/S0747923918020093.

66. Шварев С.В., Родкин М.В. Структурная позиция и параметры палеоземлетрясений в районе горы Воттоваара (Средняя Карелия, восточная часть Фенноскандинавского щита) // Вопросы инженерной сейсмологии. 2017. Т. 44. № 2. С. 35–60. DOI:10.21455/VIS2017.2-3.

67. Солоненко В.П. Сейсмогенное разрушение горных склонов // Гидрогеология и инженерная геология: Доклады советских геологов на XXIV сессии Международного геологического конгресса. М.: Наука, 1972. С. 142–153.

68. Солоненко В.П. Землетрясения и рельеф // Геоморфология. 1973. № 4. С. 3–13.

69. Солоненко В.П. Сейсмогенные деформации и палеосейсмогеологический метод // Сейсмическое районирование Восточной Сибири и его геолого-геофизические основы / Ред. В.П. Солоненко. Новосибирск: Наука, 1977. С. 5–47.

70. Стрелков С.А. Морфоструктуры северо-восточной части Балтийского щита и основные закономерности их формирования // Палеогеография и морфоструктуры Кольского полуострова / Ред. С.А. Стрелков, Б.И. Кошечкин. Л.: Наука, 1973. С. 5–80.

71. Палеолимнология Онежского озера: от приледникового озера к современным условиям / Ред. Д.А. Субетто. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2022. 331 с. DOI:10.17076/m-onegopaleo23.

72. Свириденко Л.П. Геофлексура Полканова и ее роль в геодинамике Восточно-Европейской платформы // Связь поверхностных структур земной коры с глубинными: Материалы четырнадцатой международной конференции (27–31 октября 2008 г.). Петрозаводск: КНЦ РАН, 2008. Ч. 2. С. 171–173.

73. Верзилин Н.Н., Бобков А.А. По следам послеледниковых сейсмических проявлений в северо-восточном ограничении губы Чупа Белого моря // Экскурсии в геологии / Ред. Е.М. Нестеров. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. Т. V. С. 40–49.

74. Zaretskaya N.E., Ludikova A.V., Shvarev S.V., Kuznetsov D.D., Kutenkov S.A., 2022. Paleoseismic Fault Trenches as Unique Archives of the White Sea Holocene History. Doklady Earth Sciences 507, S61–S68. https://doi.org/10.1134/S1028334X22601249.

75. Журавлев А.П., Лукашов А.Д., Экман И.М., Ильин В.А. О послеледниковых землетрясениях в Карелии по археологическим и геолого-геоморфологическим данным // Геология и петрология: Оперативно-информационные материалы за 1987 г. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1988. С. 58–62.

76. Зыков Д.С. Об активных структурах и вероятных палеосейсмодеформациях в Карелии // Геоморфология. 1997. № 3. С. 58–62.

77. Зыков Д.С., Полещук А.В. Результаты взаимодействия некоторых геодинамических систем на Восточно-Европейской платформе в новейшее время // Актуальные проблемы динамической геологии при исследовании платформенных областей: Труды Всероссийской научной конференции (24–26 мая 2016 г.). М.: Перо, 2016. С. 24–26.

Об авторах

Т. С. ШелеховаРоссия

185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11

О. Б. Лавров

Россия

185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11

Г. Н. Родионов

Россия

185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11

Рецензия

Для цитирования:

Шелехова Т.С., Лавров О.Б., Родионов Г.Н. НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫХ СЕЙСМОДИСЛОКАЦИЯХ В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА И РУССКОЙ ПЛИТЫ (ПУДОЖСКИЙ РАЙОН, КАРЕЛИЯ, РОССИЯ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0840. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0840. EDN: IDBADB

For citation:

Shelekhova T.S., Lavrov O.B., Rodionov G.N. NEW DATA ON POSTGLACIAL SEISMIC DISLOCATIONS IN THE FENNOSCANDIAN SHIELD-RUSIAN PLATE CONTACT ZONE, PUDOZH DISTRICT, KARELIA, RUSSIA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0840. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0840. EDN: IDBADB

JATS XML