ПАЛЕОГЕОДИНАМИКА

Изучение составов мантийных магматических комплексов важно для расшифровки геодинамических событий, механизмов формирования рудных месторождений и источников рудообразующих веществ. Современные исследования орогенных месторождений золота в метаморфизованных докембрийских террейнах подтверждают важность обогащенной субдукцией литосферной мантии в процессах рудообразования. На территории Нимнырского террейна Алдано-Станового щита орогенная золотая минерализация приурочена к выходам мафических гранулитов медведевского комплекса, внедрившегося и метаморфизованного 1.92–1.90 млрд лет назад на заключительной стадии коллизионного процесса. Медведевский комплекс и рудные тела пересечены неметаморфизованными долеритами Тимптоно-гынымского и Тимптоно-алгамайского дайковых поясов с возрастом 1.87 и 1.75 млрд лет, образованными в условиях постколлизионного и внутриконтинентального растяжения. Наличие мантийных магматических комплексов различных геодинамических обстановок и этапов формирования дает возможность определить особенности состава и эволюции мантии в связи с процессами рудообразования. Для этого были определены содержания породообразующих окислов и элементов-примесей в дорудных мафических гранулитах медведевского комплекса и пострудных долеритах. На основе геохимических данных проведена реконструкция условий формирования пород и типов мантийных источников. Обнаружено, что породы медведевского комплекса образованы за счет плюмового источника. В формировании расплавов для долеритов принимал участие обогащенный процессом субдукции материал литосферной мантии. Вероятны различные степени плавления в источниках и взаимодействие плюма с обогащенной литосферной мантией на заключительной стадии коллизионного процесса. Полученные результаты могут быть использованы для уточнения геодинамических моделей формирования золоторудной минерализации в центральной части Алдано-Станового щита. Предложена одна из общепринятых моделей.

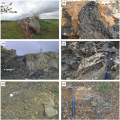

Аламбайская офиолитовая зона (АОЗ) расположена в осевой части раннепалеозойского Салаирского складчато-покровного сооружения и является северным звеном Аламбайско-Каимской зоны, Салаира и Горного Алтая. Шалапский ареал АОЗ сложен преимущественно терригенным меланжем с обособлениями серпентинитового меланжа. В результате геологических и геохимических исследований установлено, что в шалапском меланже встречаются блоки базальтов аламбайской свиты, соответствующих по петрогеохимическим признакам базальтам океанических островов (OIB). Метаморфические породы ангурепского комплекса, представленные гранатовыми и безгранатовыми амфиболитами, слагают тектоническую пластину в составе аккреционного комплекса к востоку от Шалапского меланжевого ареала. Также метаморфические породы образуют блоки в шалапском меланже. По петрогеохимическим особенностям амфиболиты ангурепского комплекса близки базальтам внутриокеанических островных дуг. Шалапский меланж представляет собой фрагмент кембрийской палеосубдукционной зоны Салаира. Процессы субдукции и эксгумации в данной палеосубдукционной зоне завершились к рубежу 500 млн лет.

Проведены петрографические, геохимические, геохронологические (Rb-Sr, Ar-Ar) и изотопные (Sm-Nd) исследования метаморфических толщ Хараматолоуской структуры Полярного Урала, обычно считавшихся докембрийскими. Показано, что температура метаморфизма составляла 450–626 °С, а давление – 3.7–9.1 кбар, т.е. PT-условия доходили до амфиболитовой фации. Геохимически амфиболиты хараматолоуской свиты разделяются на две группы. По спектрам распределения лантаноидов и современному изотопному составу Nd одна из них имеет характеристики, сходные с деплетированными базальтами N-MORB, εNd(0)=+7.0, а другая – с умеренно обогащенными базальтами E-MORB, εNd(0)=+(4.5–2.4). Установлено, что Хараматолоуская структура сложена ранне- и среднепалеозойскими толщами, вероятно, континентального подножья Русской платформы, которые претерпели основной этап складчатости и метаморфизма в позднем девоне (Rb-Sr, 366±11 млн лет). Показано, что габбро-ультрабазитовые массивы Рай-Из и Войкаро-Сыньинский на протяжении большей части своей истории (в дотриасовое время) представляли собой единый массив. Сейчас эти массивы ультрабазитов разделены молодым (триасовым) Хараматолоуским поднятием, которое является эрозионно-тектоническим полуокном, в нем обнажилась подложка надвига ультрабазитов Полярно-Уральского пояса. Хараматолоуская структура является одним из «поперечных» поднятий Урала, сформировавшихся в среднем – позднем триасе, вероятно в результате сжатия вдоль Урала. В среднепозднетриасовое время метаморфиты Хараматолоу приподнялись и те ультрабазиты, которые ранее были над этими метаморфитами, оказались смыты эрозией. Наблюдающиеся в центре Хараматолоуской структуры меланжированные серпентиниты являются сохранившимся от эрозии останцом исчезнувшей перемычки между Рай-Изом и Войкаро-Сыньинским массивами. Это существенно повышает металлогенический потенциал Войкаро-Сыньинского массива, поскольку на Рай-Изе уже найдены наиболее крупные в России месторождения хромитов.

Приводятся результаты изучения изотопных систем в минералах и породах южной окраины эпиархейского Карельского кратона в зоне сочленения с породами Свекофеннского подвижного пояса. Оценки возраста минералов метаморфических пород с использованием U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr изотопных систем позволили построить T-t тренд от ~1.88 до 1.61 млрд лет назад, который отражает историю остывания широкого спектра метаморфических пород от пиковых значений около 650–700 °С 1.88–1.79 млрд лет назад (U-Pb возраст монацитов и наиболее древний кажущийся Sm-Nd возраст амфиболов) до 300–400 °C 1.61 млрд лет назад (модельный Rb-Sr возраст биотитов) в зонах низко- и среднетемпературного метаморфизма. Cпецифика выведения глубинных пород к современной эрозионной поверхности и полученный T-t тренд увязываются с развитием покровно-надвиговых структур при эксгумации свекофеннид. Предполагается также существенная роль дифференциальных вертикально-блоковых перемещений во время посторогенного коллапса растяжения и позднейшего рифтогенеза.

В статье приведены результаты изотопно-геохронологических и петрологических исследований пород габброидных и комбинированных диорит-гранитных даек, расположенных в восточной части Каахемского ареала. Обе группы даек прорывают разновозрастные диорит-тоналит-плагиогранитные ассоциации (489±5 и 476±4 млн лет). Цирконы из гранитоидов минглинг даек имеют возраст 477±3 млн лет (LA-ICP-MS). Возраст габброидных даек определен LA-ICP-MS (циркон) и Ar-Ar (амфибол) методами и составляет 454±10 и 450±6.3 млн лет соответственно. Близкие содержания петрогенных и редких элементов основных и средних пород даек указывают на их образование из единого источника, имеющего субдукционные характеристики. Салические породы комбинированных даек различаются по составу и близки неоднородным диорит-тоналит-плагиогранит-гранитным ассоциациям вмещающих пород. Формирование дайковых комплексов протекало на коллизионном этапе развития Каахемского магматического ареала и связано с развитием локальных зон растяжения.

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА

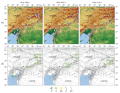

Механизмы подготовки, реализации и поверхностные проявления сильнейших глубокофокусных землетрясений с MW≥8 все еще остаются недостаточно изученными из-за отсутствия необходимого количества измерительной информации об этих процессах. На сегодняшний день инструментально зарегистрированы только три таких сейсмических события. В настоящей работе на основе данных многолетних непрерывных ГНСС-наблюдений, полученных на пунктах геодезических сетей, расположенных в Охотоморском регионе на п-ве Камчатка, о. Сахалин, побережье Охотского и Японского морей, выявлены и проанализированы изменения характеристик современных движений земной коры, инициированные Охотоморским глубокофокусным землетрясением 2013 г., MW 8.3. Обнаружены устойчивые во времени изменения скоростей среднегодовых движений геодезических пунктов. Авторами статьи не выявлено нелинейных изменений координат ГНСС-пунктов, характерных для сильных мелкофокусных землетрясений в начальный постсейсмический период. Моделирование процесса вязкоупругой релаксации астеносферы/верхней мантии в результате сейсмического воздействия с использованием реологии Максвелла позволяет в первом приближении качественно и количественно воспроизвести наблюдаемые в начальный постсейсмический период (2–3 года после главного толчка) смещения ГНСС-пунктов Камчатского п-ва. После этого модельные оценки постсейсмических движений полуострова становятся систематически преуменьшенными, по сравнению с наблюдаемыми перемещениями. Рассчитанные движения ГНСС-станции в п. Охотск (OKHT), расположенном на западном побережье Охотского моря, совпадают с ее наблюдаемыми постсейсмическими смещениями на всем интервале измерений. Направления векторов измеренных постсейсмических движений о. Сахалин систематически отклоняются к северо-востоку от модельных и направлены практически ортогонально Курило-Камчатскому желобу. Одной из возможных причин подобного эффекта, помимо процесса вязкоупругой релаксации, может быть усиление вязкого трения в нижней части погружающейся Тихоокеанской плиты, приводящее к усиленному деформированию о. Сахалин и западного побережья Камчатки.

Рассмотрены вариации параметра среднесрочного прогноза землетрясений LURR (load-unload response ratio, коэффициент отклика на нагрузку – разгрузку) в сочетании с изменениями режимов сейсмотектонических деформаций (СТД) для области Восточно-Анатолийского разлома (ВАРЗ), где в феврале 2023 г. произошли катастрофические землетрясения (06.02.2003 г., MW=7.8, 06.02.2003 г., MW=7.6). Глубина каталога землетрясений для расчетов по методу LURR была равна 23 годам, а оценки режимов СТД удалось получить с 1976 г. Расчеты показали удовлетворительные результаты по выявлению аномалий LURR перед сильными землетрясениями. Около половины аномалий произошли в полуторагодичный период до дублета и однозначно ассоциируются как предвестники. Предвестники были зарегистрированы двумя сериями аномалий параметра LURR в 2021 и 2022 гг., а области расчета, в которых они были зарегистрированы, компактно покрывают ВАРЗ, включая эпицентры землетрясений 6 февраля 2023 г. Результаты расчетов по методу LURR сопоставлялись с данными реконструкции по методу СТД. В результате удалось выстроить динамику процесса подготовки землетрясения в его финальной части – от появления аномалии LURR до землетрясения. При этом также учитывался период до появления аномалий (с 1976 г.). Показано, что в период аномального поведения LURR (прогнозный период) наблюдались наиболее значимые изменения геодинамического режима, равно как и резкий рост общей сейсмической активности.

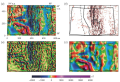

Для территории Среднего Урала 800×500 км в пределах географических координат от 56 до 60° с.ш. и от 54 до 66° в.д. выполнено исследование глубинного строения земной коры. Оно основано на трехмерном моделировании источников магнитных аномалий в трех слоях земной коры. Район исследования охватывает складчатую область Урала и прилегающие структуры Восточно-Европейской платформы и Западно-Сибирской плиты. Построенные источники в приповерхностном слое до глубины 5 км позволяют уточнить положение намагниченных массивов, в основном состоящих из базит-ультрабазитовых пород, проследить их связь с базит-ультрабазитовыми поясами в гранитном слое и корневыми блоками в нижнем базальтовом слое земной коры. При сопоставлении источников в верхнем и нижнем слое коры отмечено, что на платформе многие пояса имеют глубинные корни и расположены над выступами базальтового слоя, а на Урале большинство массивов не имеет глубинных корней. Под западным склоном Урала выделены источники, которые позволяют надежно определить глубину до фундамента древней платформы и расположение восточной границы Восточно-Европейской платформы в нижнем слое земной коры. Выделены протяженные зоны погружения кровли нижнего намагниченного слоя, которые, вероятно, маркируют границы различных террейнов, образующих палеоостроводужный сектор Уральской складчатой системы. Наиболее широкое погружение кровли нижнего слоя происходит к западу от Тюменско-Чудиновского разлома и, возможно, является восточным глубинным разделом между Уральской складчатой системой и Западно-Сибирской плитой.

ТЕКТОНОФИЗИКА

В статье приводится описание методической основы и отдельных результатов первого опыта применения палеотектодинамического анализа ранговых составляющих тектонических движений и деформаций для изучения особенностей геологического развития отдельно взятой территории центральной части Бухаро-Хивинского региона в мезозое – кайнозое. Актуальность работы определяется необходимостью пересмотра традиционных методов историко-структурного анализа, на основе которых определяются условия формирования и возраст структурных ловушек нефти и газа для повышения достоверности прогнозных работ. Палеотектодинамический анализ, как новое направление изучения истории геологической эволюции, предусматривает оценку длительностей проявления тектодинамических систем (палеотектонических напряжений, тектонических движений и деформаций) разных рангов в геологической истории, изучение особенностей палеотектонического развития ранговых составляющих тектонических движений и деформаций в интервалах действия тектодинамических систем, определение относительного возраста формирования структурных элементов, их унаследованности, роли или вклада в общий процесс эволюции. Основным показателем, на основе которого определяется возможность выделения самостоятельной (целостной) тектодинамической системы, является тип поля напряжений и деформационный режим. В мезозое – кайнозое западной части Тянь-Шаня было выделено пять фаз чередования смены полей тектонических напряжений первого (для данного региона) ранга и связанных с ними деформационных режимов. В первом приближении они соответствуют ранней – средней юре, поздней юре, мелу, палеогену и неоген-четвертичному времени. Исходя из этого, в работе приводится обоснование необходимости пересмотра и модификации классических методов историко-структурного (палеотектонического) анализа, который необходимо выполнять по каждой ранговой составляющей раздельно, с учетом взаимодействия как одноранговых, так и разноранговых элементов. При таком подходе наиболее важным показателем выступает знак обратной связи между разноранговыми элементами тектодинамических систем. На примере центральной части Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона получены палеотектонические карты-схемы трех рангов за указанные выше интервалы времени. Установлены неизвестные ранее особенности структурных планов различных горизонтов и их эволюции в мезозойско-кайнозойской истории. Они послужили основой для дальнейшего традиционного историко-структурного анализа с построением изопахических треугольников по выделенным интервалам для каждой ранговой составляющей с целью оценки тектонических условий и времени формирования антиклинальных ловушек нефти и газа.

Западная окраина Центрального Ирана – район Наин – сложена целым рядом мезозойских офиолитовых меланжей, сформировавшихся в позднемеловую эпоху. Разломы Наин и Даррех Дех, прослеженные на изучаемой территории, являются одними из наиболее крупных. Они имеют север-северо-западное простирание и представляют собой правосторонние транспрессионные активные линеаменты. Основной целью исследования является реконструкция тектонических движений с помощью структурного картирования и геометрического анализа структурных особенностей системы разломов Наин и Даррех Дех. При проведении исследования авторами были использованы полевые наблюдения и спутниковые изображения. Структурный анализ показал, что разрывные нарушения образуют сложную сеть, развитие которой прошло две стадии: 1) формирования надвигов в позднемеловую эпоху и 2) реактивации надвигов в правосторонние взбросо-сдвиги в результате транспрессивных движений в позднем миоцене. Разломы Наин и Даррех Дех активны в настоящее время и имеют правостороннее сдвиговое смещение со взбросовой составляющей.