Перейти к:

ИСТОЧНИКИ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВ И U-PB (LA-ICP-MS) ИЗОТОПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0843

EDN: QYKUHU

Аннотация

Представлены результаты изучения образцов песчаников ранне- и среднекаменноугольного возраста Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, отобранных из керна скважин, пробуренных на территории Южно-Татарского свода и на северо-восточном борту Мелекесской впадины. На основе результатов минералого-петрографических и изотопно-геохронологических исследований установлено, что для песчаников из отложений нижнего и среднего отдела каменноугольной системы были разные доминирующие источники сноса. Для песчаников нижнего отдела характерен мономиктовый состав, состоящий из обломков кварца с высокой степенью окатанности. Минеральный состав тяжелой фракции представлен устойчивыми к транспортировке минералами (рутил, анатаз, циркон). По результатам U-Pb изотопно-геохронологического изучения зерен обломочных цирконов определен протерозойский возраст основной популяции зерен, а в качестве их источника предполагаются Свеконорвежский и Свекофенский орогены. Для песчаников среднего отдела характерен полимиктовый состав. Установлено наличие обломков кварца, полевого шпата, горных пород со средней степенью окатанности, и определен разнообразный минеральный состав тяжелой фракции (рутил, анатаз, циркон, шпинель, гранат) с наличием неустойчивых к транспортировке минералов (биотит, амфибол, эпидот). Полученные результаты U-Pb геохронологических исследований позволили установить доминирующую палеозойскую популяцию цирконов, а также предположить, что их источником являются породы Уральского орогена.

Ключевые слова

Для цитирования:

Миннебаев К.Р., Куликова А.В., Котлер П.Д., Нургалиев Д.К., Саетгалеева Я.Я. ИСТОЧНИКИ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВ И U-PB (LA-ICP-MS) ИЗОТОПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0843. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0843. EDN: QYKUHU

For citation:

Minnebaev K.R., Kulikova A.V., Kotler P.D., Nourgaliev D.K., Saetgaleeva Ya.Ya. PROVENANCE OF CARBONIFEROUS CLASTIC DEPOSITS IN THE CENTRAL PART VOLGA-URAL PETROLEUM PROVINCE (REPUBLIC OF TATARSTAN) REVEALED BY PETROGRAPHY AND U-PB (LA-ICP-MS) DETRITAL ZIRCON ISOTOPIC DATA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0843. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0843. EDN: QYKUHU

ВВЕДЕНИЕ

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция – одна из важнейших структур на территории Восточно-Европейской платформы (ВЕП). В ней сосредоточено большое количество месторождений нефти и газа, образующих ресурсно-сырьевую базу углеводородов множества регионов, в том числе Республики Татарстан. При изучении осадочных толщ Волго-Уральской провинции наибольшее внимание привлекают породы-коллекторы углеводородов. Палеозойские терригенные образования Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины, которые выступают коллекторами для углеводородов, продолжительное время изучали и изучают по сей день многие исследователи [Aliev et al., 1975; Burov et al., 2003; Khisamov et al., 2011; State Geological Map…, 2017; Korolev et al., 2020; Silantiev et al., 2023b]. Установление источников сноса терригенного материала и определение минерального состава пород проводят с целью восстановления этапов и условий формирования отложений в осадочном бассейне. Подобные исследования являются неотъемлемой частью палеогеографических реконструкций, которые позволяют детально рассмотреть генезис месторождений нефти и газа.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Данная работа направлена на изучение пород, участвующих в строении разрезов толщ каменноугольного возраста Южно-Татарского свода (ЮТС) и Мелекесской впадины (МВ). ЮТС представляет собой крупную положительную тектоническую структуру, расположенную в юго-восточной части ВЕП. МВ – отрицательная тектоническая структура, границы которой сформированы в результате неотектонических движений и прослежены как по горизонтам пород осадочного чехла, так и по фундаменту. Фундамент ВЕП в пределах изученной территории представлен древними кристаллическими образованиями, включающими метаморфические и интрузивные породы позднеархейского и раннепротерозойского возраста. Для ЮТС характерным является развитие локальных кор выветривания и элювиальных образований по породам фундамента, а МВ характеризуется сложной валово-ступенчатой тектонической структурой. Породы фундамента несогласно перекрыты осадочным чехлом мощностью от 1860 до 2020 м, в строении которого выделяют толщи рифей-вендского, девонского, каменноугольного, пермского, неогенового и четвертичного возраста [Burov et al., 2003; State Geological Map…, 2017].

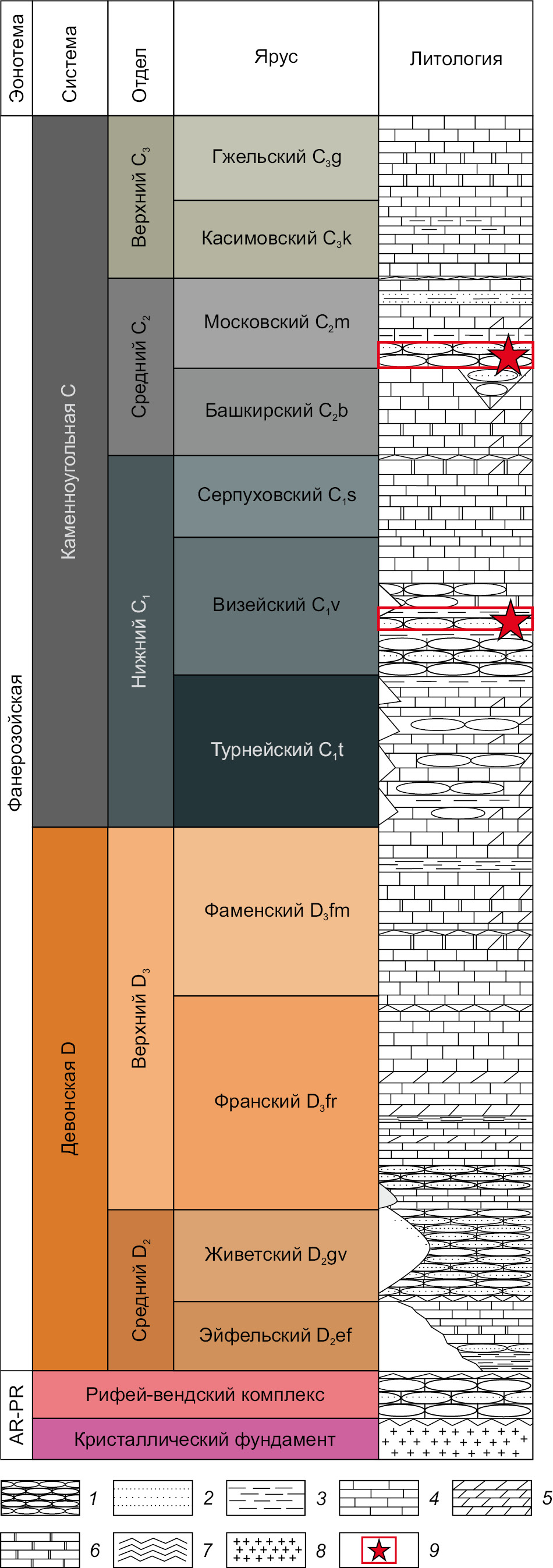

Для проведения исследования были отобраны образцы песчаников из керна скважин, пробуренных в центральной (купольной) части, на западном, юго-западном склонах ЮТС и на северо-восточном борту МВ (рис. 1). В работе выполнено изучение пяти образцов песчаников каменноугольного возраста: четыре образца из разреза бобриковского горизонта нижнего подъяруса визейского яруса нижнего отдела каменноугольной системы (C1bb) МВ и ЮТС и один образец из разреза верейского горизонта основания московского яруса среднего отдела каменноугольной системы (C2vr) ЮТС (рис. 2).

Каменноугольные отложения распространены на всей исследуемой территории, в основном они представлены карбонатными породами, изредка вмещающими горизонты терригенных пород. В опубликованных работах [Burov et al., 2003; State Geological Map…, 2017] бобриковский и верейский горизонты описывают следующим образом. Бобриковский горизонт распространен повсеместно, залегает с размывом на породах косьвинского, радаевского горизонтов и в турнейских образованиях. Породы горизонта представлены песчаниками светло-серыми, белыми, среднезернистыми, с прослоями аргиллитов, отдельные интервалы насыщены нефтью. Мощность горизонта от 5 до 20 м. Верейский горизонт залегает с размывом на черемшанском. Сложен карбонатными и терригенными породами. В основании разреза верейского горизонта залегают известняки серые, кристаллические, органогенные, с прослоями аргиллитов. Выше залегают аргиллиты с прослоями песчаников и алевролитов глинистых, известковистых. Мощность горизонта варьируется от 41 до 86 м. Породы горизонта нефтеносные.

Рис. 1. Тектоническая схема палеозойского структурного этажа платформенного чехла ВЕП в пределах центральной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (по [Shargorodsky et al., 2004; Khisamov et al., 2011], с изменениями и упрощениями). 1 – зоны поднятия; 2 – седловины; 3 – зоны погружения; 4 – Уральская складчатая система; 5 – местоположение пробуренных скважин, из которых выполнен отбор образцов песчаников; 6 – крупные города.

Fig. 1. Tectonic map of the Paleozoic structural level of the sedimentary cover of the East European Platform within the central part of the Volga-Ural petroleum province (after [Shargorodsky et al., 2004; Khisamov et al., 2011], with modifications and simplifications). 1 – uplift zones; 2 – saddles; 3 – subsidence zones; 4 – Ural foldsystem; 5 – location of drilled wells from which sandstone samples were collected; 6 – large cities.

Рис. 2. Сводная стратиграфическая шкала допермских образований Республики Татарстан (по [Burov et al., 2003; Khisamov et al., 2011; State Geological Map…, 2017], с изменениями и упрощениями).

1 – песчаники; 2 – алевролиты; 3 – аргиллиты; 4 – известняки; 5 – мергели; 6 – доломиты; 7 – коры выветривания; 8 – породы кристаллического фундамента; 9 – примерное стратиграфическое положение мест отбора образцов.

Fig. 2. Composite stratigraphic chart of pre-Permian formations of the Republic of Tatarstan (after [Burov et al., 2003; Khisamov et al., 2011; State Geological Map…, 2017], with modifications and simplifications).

1 – sandstones; 2 – siltstones; 3 – argillites; 4 – limestones; 5 – marls; 6 – dolomites; 7 – weathering crusts; 8 – crystalline basement rocks; 9 – approximate stratigraphic position of sampling sites.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение отобранных образцов песчаников проведено в НОЦ «Геотермохронологии» Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета (ИГиНГТ КФУ). Петрографические шлифы были изготовлены в шлифовальной мастерской ИГиНГТ. Рамановская спектроскопия с использованием конфокального микроскопа (спектрометра) inVia Qontor (Renishaw) проведена для качественного и количественного определения минералов тяжелой фракции. Всего было определено не менее 300 зерен минералов тяжелой фракции для каждого образца. В итоговой статистике использованы минералы, наиболее представительные и информативные для определения источников сноса обломочного материала [Garzanti, Ando, 2007].

U-Pb изотопное датирование обломочного циркона выполнено методом LA-ICP-MS c использованием эксимерного лазера (длина волны 193нм) Analyte Excite (Teledyne Cetac Technologies), соединенного с квадрупольным масс-спектрометром с ионизацией в индуктивно связанной плазме ThermoScientific iCAP Qс. Для контроля качества U-Pb датирования зерен циркона были использованы международные эталонные образцы циркона (91500 [Wiedenbeck et al., 1995] – внешний стандарт, Plešovice [Sláma et al., 2008] – контрольный образец). Обработку масс-спектрометрических данных, учет коррекций, выбор оптимального участка сигнала, расчет изотопных отношений проводили с помощью программы Iolite 3.65, встроенной в Igor Pro 7 [Paton et al., 2010]. Расчет возрастов по изотопным отношениям выполняли в IsoplotR [Vermeesch, 2018], построение гистограмм и кривых плотности вероятности – в Isoplot 4.15 [Ludwig, 2003]. При построении графиков плотности вероятности измерения, где дискордантность <–10 % или >10 %, исключались из выборки. Статистически значимыми возрастными пиками считали интервалы, сформированные тремя цирконами или более с близким возрастом (по [Gehrels et al., 2006; Gehrels, 2012]).

Подробное описание методов и конфигурация оборудования отражены в опубликованных работах [Khromykh et al., 2022; Silantiev et al., 2023a; Minnebaev et al., 2025].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Минералого-петрографическая характеристика

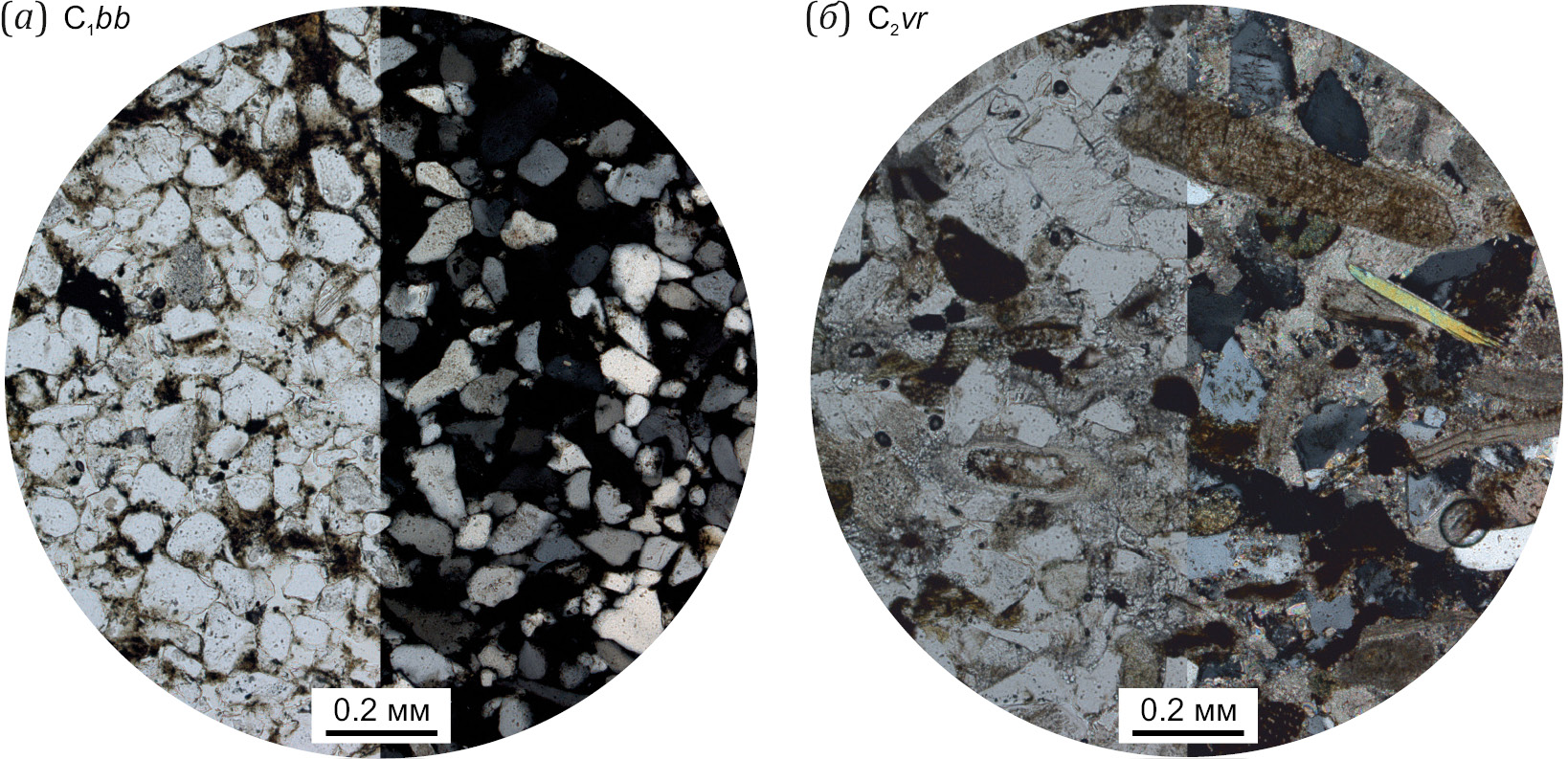

Образцы из бобриковского горизонта схожи между собой и определены как мономиктовые (кварцевые) песчаники, фотографии наиболее представительного образца приведены на рис. 3. Структура песчаников псаммитовая, от мелко- и среднезернистой до средне- и крупнозернистой. Текстура песчаников, как правило, массивная. Обломочный материал преимущественно представлен кварцем, присутствуют акцессорные минералы (циркон, рутил, анатаз). Зерна, как правило, окатанные, с высокой степенью сортировки. Цемент образцов поровый, пленочный, местами контактовый, по составу, вероятнее всего, глинистый, кремнистый.

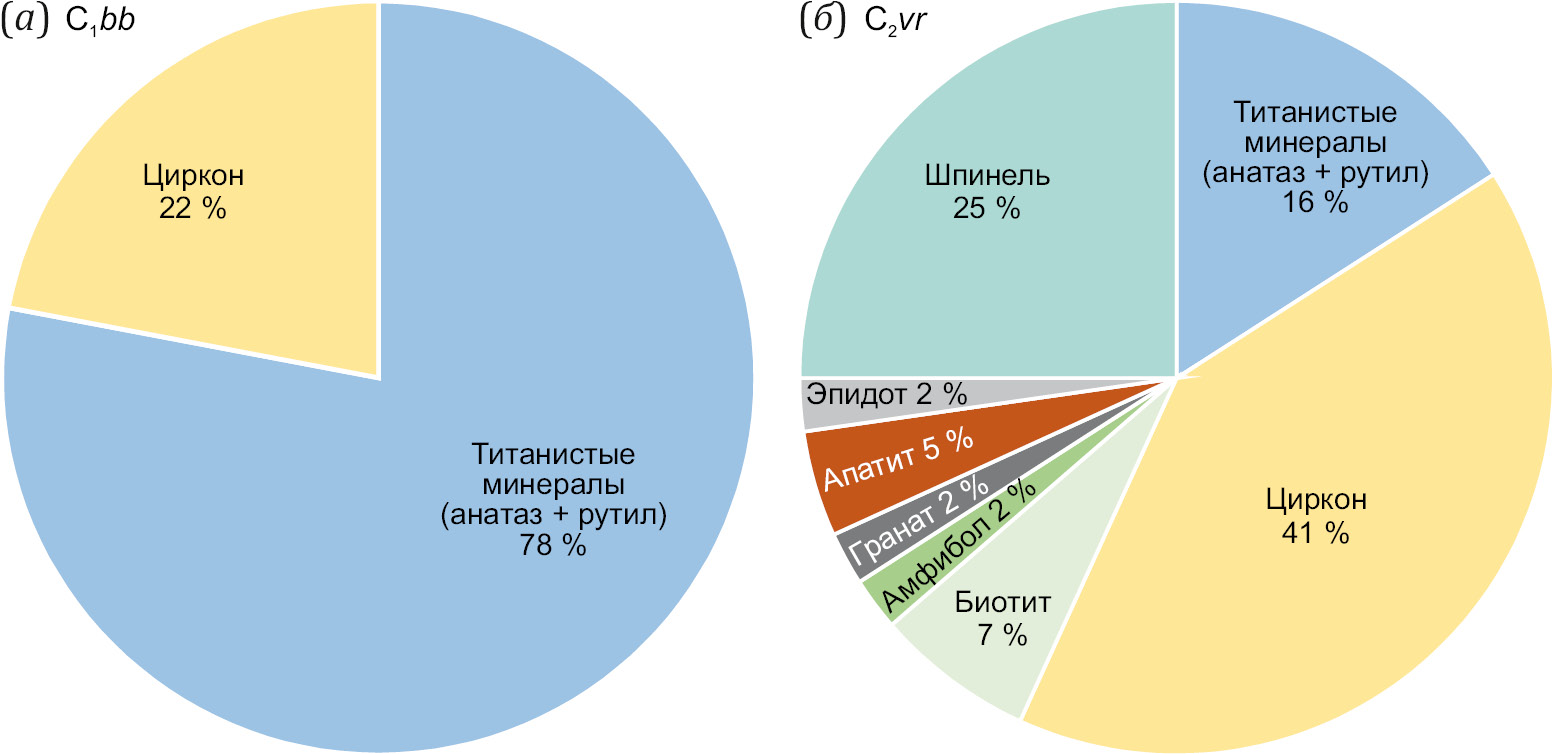

Согласно результатам анализа минералов тяжелой фракции в составе проб бобриковского горизонта определены такие минералы, как циркон, анатаз и рутил. Установлено высокое содержание анатаза и рутила – двух минералов различной модификации оксида титана. Они представляют от 67 до 87 % от общего количества выделенных в тяжелой фракции минералов. Количество зерен циркона в пробах песчаников бобриковского горизонта варьируется от 13 до 33 % от общего количества минералов тяжелой фракции. Результаты по всем четырем пробам были объединены и пересчитаны в виде усредненной пробы для бобриковского горизонта, где содержание циркона составило 22 %, а титанистых минералов – 78 % (рис. 4).

Образец верейского горизонта определен как песчаник полимиктовый (см. рис. 3). Структура псаммитовая, крупно- и среднезернистая. Обломочный материал представлен в основном кварцем, полевым шпатом, акцессорными минералами (рутил, биотит, циркон) и обломками горных пород. Установлено наличие кальцита, вероятно аутигенного происхождения. Текстура преимущественно массивная. Зерна полуокатанные, угловатые, материал плохо сортирован. Цемент поровый, по составу, вероятнее всего, глинисто-карбонатный.

Результаты анализа тяжелой фракции показали сильное отличие минерального состава образца верейского горизонта от образцов бобриковского горизонта (рис. 4). Помимо минералов оксида титана (16 %) и циркона (41 %), которые были определены в более древних образцах, в пробе из отложений верейского горизонта установлены такие минералы, как шпинель (25 %), биотит (7 %), апатит (5 %), амфибол (2 %), гранат (2 %) и эпидот (2 %).

Рис. 3. Фотографии петрографических шлифов песчаников каменноугольных отложений Мелекесской впадины и Южно-Татарского свода. (а) – песчаник бобриковского горизонта; (б) – песчаник верейского горизонта. Левая половина поля шлифа снята в параллельных николях, правая – в скрещенных николях.

Fig. 3. Photomicrographs of petrographic thin sections of Carboniferous sandstones from the Melekess Depression and the South Tatar Arch. (а) – sandstone from the Bobrikovian horizon; (б) – sandstone from the Vereian horizon. The left half of the thin section field was taken in plane-polarized nicols (PPL) the right half taken in cross-polarized nicols (XPL).

Рис. 4. Круговые диаграммы с распределением минералов тяжелой фракции в проанализированных каменноугольных песчаниках Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины. (а) – объединенная проба песчаников бобриковского горизонта; (б) – песчаник верейского горизонта.

Fig. 4. Circular diagrams with the distribution of heavy minerals in the analyzed Carboniferous sandstones from the South Tatar arch and Melekess depression. (а) – combined sample of sandstones from the Bobrikovian horizon; (б) – sandstone from the Vereian horizon.

4.2. Определение возраста зерен обломочного циркона

Результаты U-Pb изотопного (LA-ICP-MS) датирования зерен обломочного циркона из образцов песчаников бобриковского (C1bb) и верейского горизонтов (C2vr) приведены в Suppl. 1 на странице статьи онлайн.

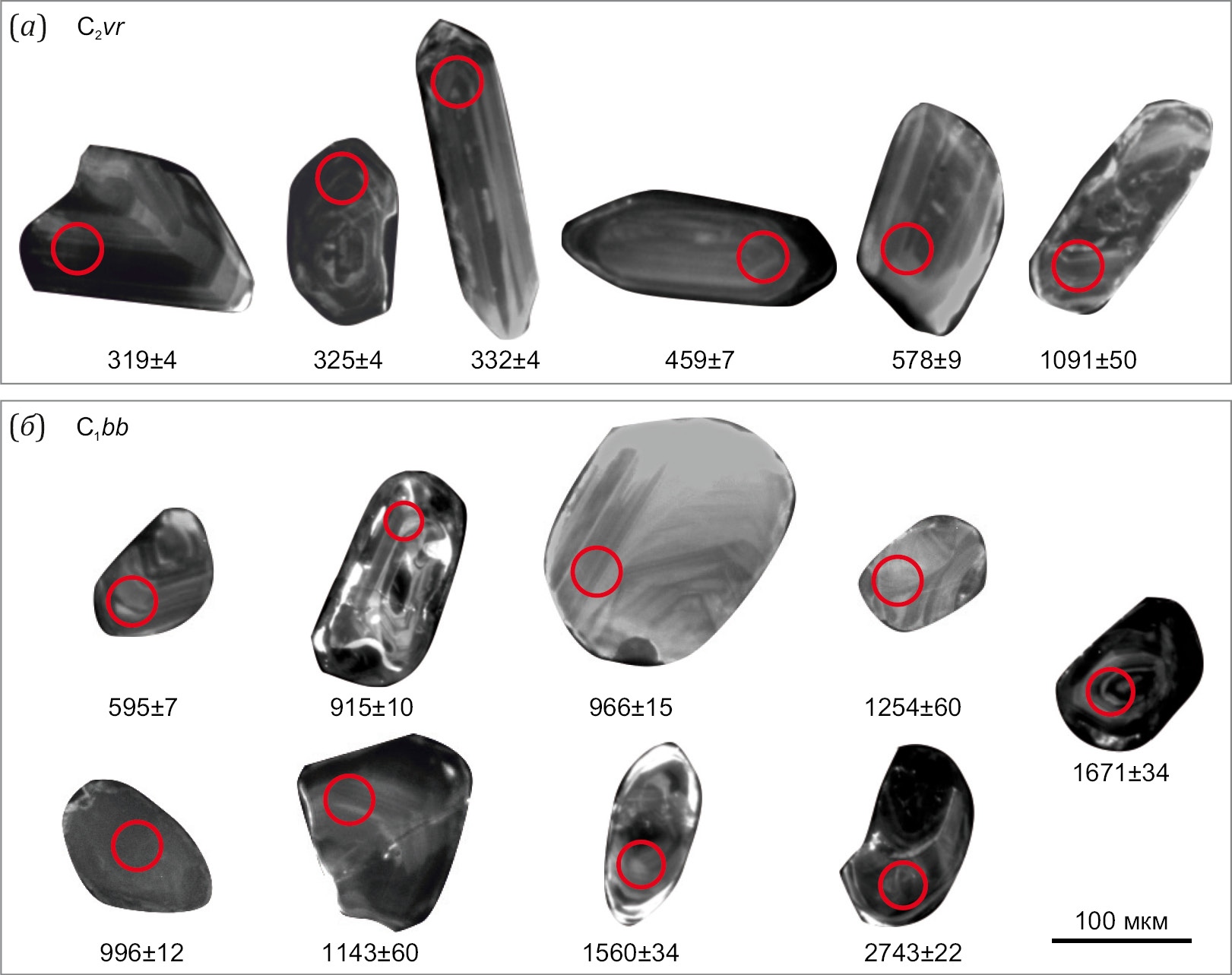

Зерна обломочного циркона из песчаников бобриковского горизонта представлены в разной размерности. В большей степени преобладают средние по размерам цирконы, от 50 до 100 мкм, однако среди них можно встретить и крупные зерна – до 250 мкм. По полученным катодолюминесцентным (CL) изображениям зерен обломочного циркона было изучено их внутреннее строение и проведено описание с использованием атласа циркона [Corfu et al., 2003]. Среди датированных зерен преобладает циркон со сложным внутренним строением, многие зерна имеют осцилляторную или секториальную зональность, местами отмечены включения, зоны растворения или изменения зерен. Для большей части изученных зерен обломочных цирконов установлена высокая степень окатанности (рис. 5). При оценке степени окатанности зерен циркона мы следуем принципам классификации, предложенным в работе [Romanyuk, Kotler, 2024].

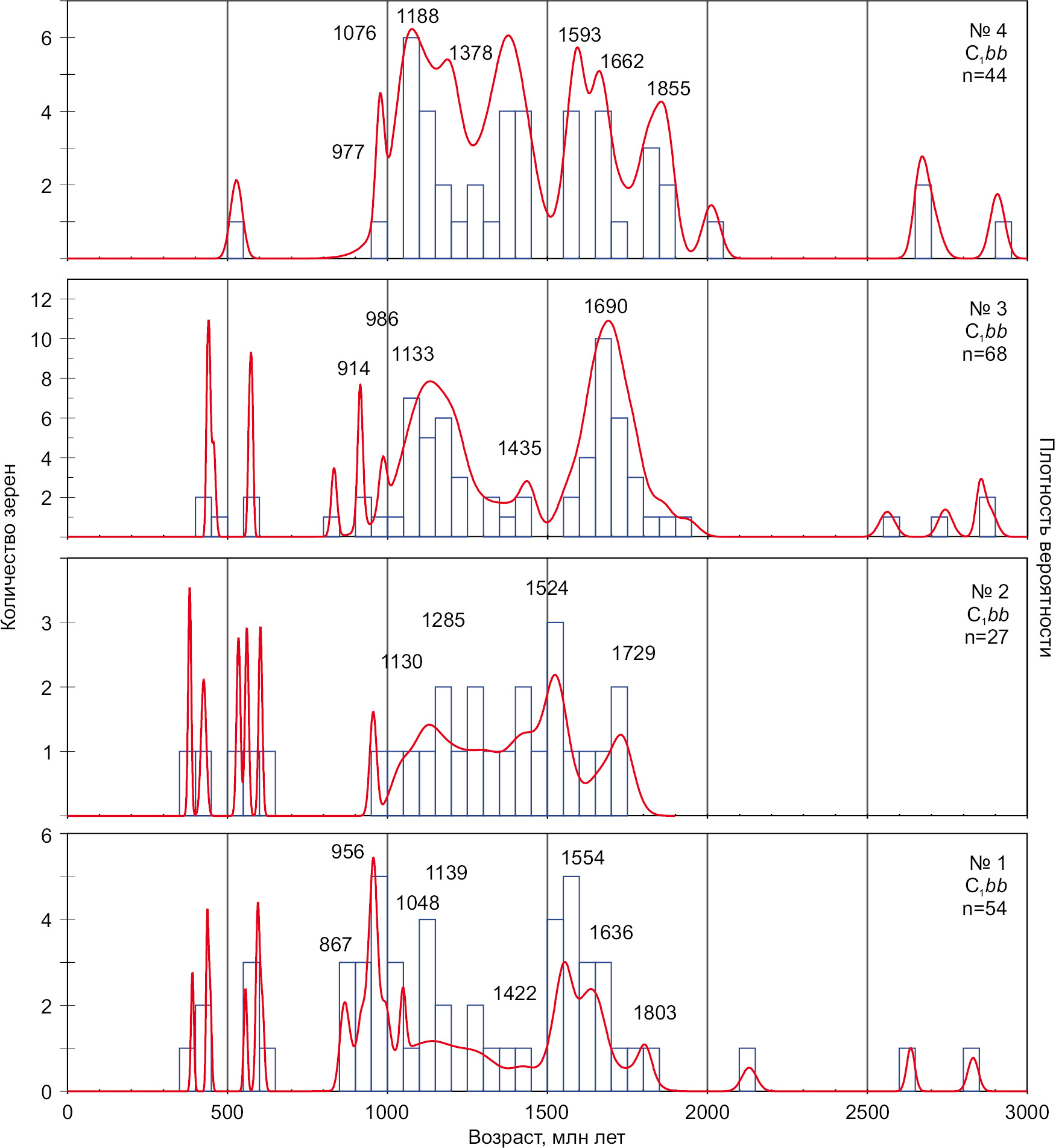

По результатам U-Pb датирования для всех образцов бобриковского горизонта, отобранных с территории МВ и ЮТС, наблюдается сходство в распределении возрастов зерен детритовых цирконов с преобладанием мезо- и палеопротерозойских популяций, фанерозойские цирконы не образуют статистически значимых пиков (рис. 6). Для образцов № 1, 2 и 4 было получено недостаточное количество конкордантных определений возраста для корректного выделения всех популяций [Fedo et al., 2003]. Для корректного сравнения наборов возрастов зерен цирконов выполнен статистический тест Колмогорова – Смирнова [Gehrels et al., 2006], который показал высокое сходство наборов для первых трех образцов песчаников бобриковского горизонта (Suppl. 2 на странице статьи онлайн). Наборы возрастов зерен цирконов из четвертого образца отличаются от первого образца, хотя и имеют сходство со вторым и третьим образцом. Исходные результаты и наборы возрастов зерен циркона из первых трех образцов бобриковского возраста были объединены для более детального рассмотрения возрастных популяций, так как они имеют сходство наборов возрастов по результатам теста Колмогорова – Смирнова (Suppl. 2).

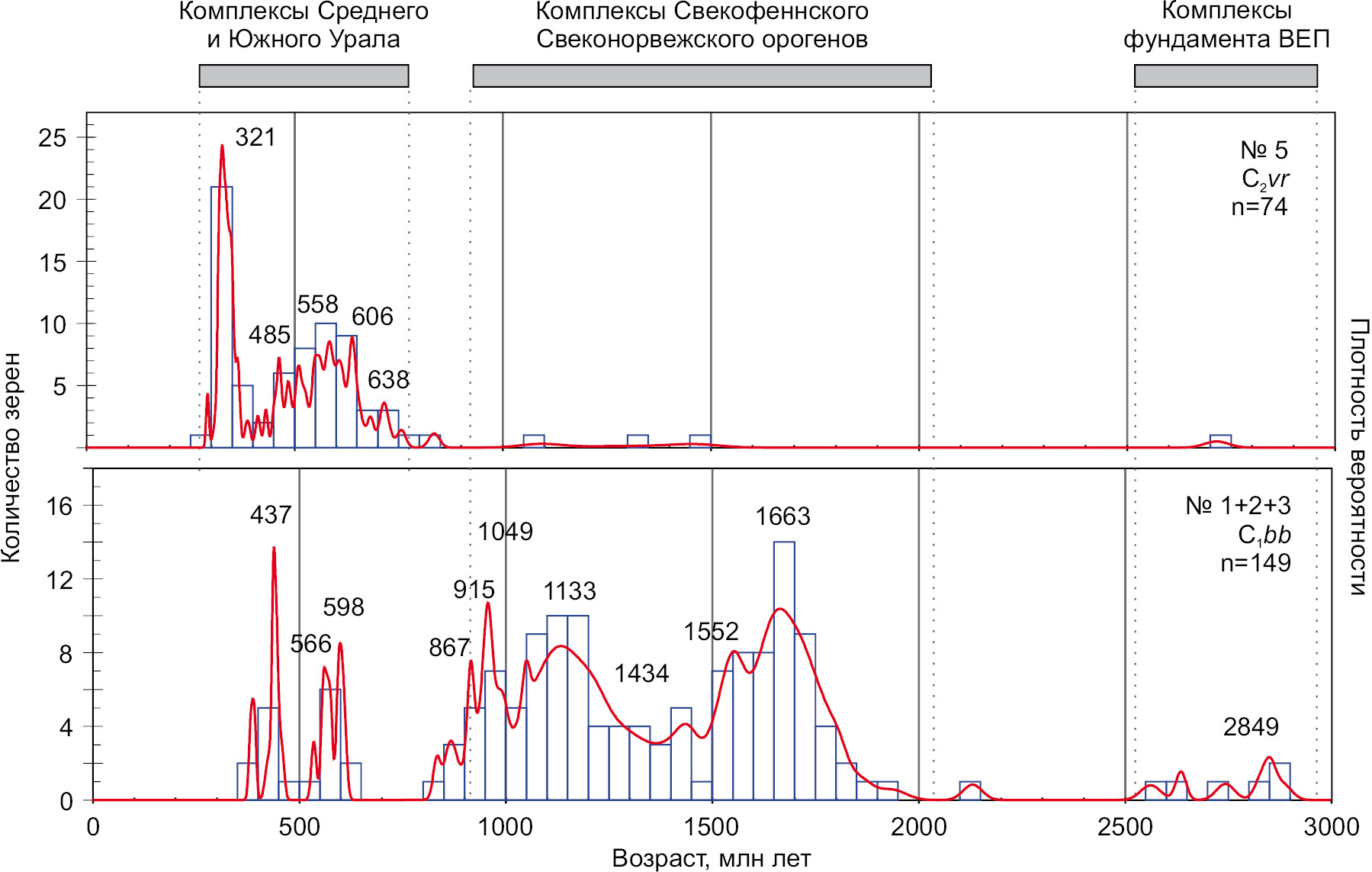

Для объединенного образца песчаников бобриковского горизонта (рис. 7) преобладают докембрийские цирконы (94 % – 140 зерен), фанерозойские цирконы составляют 4 % (9 зерен) от всех датированных зерен и образуют статистически значимый возрастной пик 437 млн лет (5 зерен). Докембрийские цирконы представлены в следующем соотношении: архейские – 4 % (6 зерен), палеопротерозойские – 29 % (40 зерен), мезопротерозойские – 50 % (70 зерен), неопротерозойские – 17 % (24 зерна). Среди докембрийских датировок зерен циркона выделяются следующие возрастные пики – 2849, 1663, 1552, 1434, 1133, 1049, 956, 915, 867, 598, 566 млн лет (рис. 7; Suppl. 2).

Зерна обломочных цирконов из песчаников верейского горизонта имеют размерность от средней до крупной, в основном представлены размерами от 100 до 200 мкм. На катодолюминесцентных (CL) изображениях зерна циркона из верейских песчаников, как правило, с осцилляторной зональностью. Большинство датированных зерен цирконов имеют удлиненную идиоморфную форму до средней степени окатанности, при этом отмечены и угловатые зерна (см. рис. 5).

Характер распределения полученных датировок зерен циркона из образца верейского горизонта кардинально отличается от характера распределения датировок зерен циркона из песчаников более древнего бобриковского горизонта. В верейских песчаниках преобладают палеозойские зерна циркона – 55 % – 41 зерно – над докембрийскими, которые составляют 45 % – 33 зерна от общей выборки конкордантных датировок. Среди палеозойских датировок зерен циркона отмечены статистически значимые пики с возрастом 509, 485, 462, 361, 327, 321 млн лет, которые отвечают кембрийскому (9 зерен), ордовикскому (3 зерна), девонскому (4 зерна) и каменноугольному (20 зерен) периодам соответственно. Среди докембрийских датировок зерен циркона преобладают неопротерозойские датировки, которые образуют возрастные пики 714, 638, 606, 583, 558, 549 млн лет. Мезопалеопротерозойские и неоархейские цирконы представлены единичными зернами и не образуют статистически значимых возрастных пиков (рис. 7; Suppl. 2).

Рис. 5. Катодолюминесцентные изображения представительных зерен обломочного циркона из песчаников верейского (а) и бобриковского (б) горизонтов. Красные окружности – места абляции. Возраст и погрешность измерений (1σ) в млн лет.

Fig. 5. Cathodoluminescence images (CL) of representative grains of detrital zircon from sandstones of Vereian (а) and Bobrikovian (б) levels. Red circles mark ablation sites. Ages and measurement errors (1σ) in Ma.

Рис. 6. Графики плотности вероятности и гистограммы распределения возрастов зерен обломочных цирконов из песчаников бобриковского (C1bb) горизонта Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины.

Цифрами подписаны значения возраста статистически значимых пиков в млн лет согласно [Gehrels et al., 2006]; n – количество конкордантных определений возраста в пробе.

Fig. 6. Probability density plots and histograms of age distribution of detrital zircon grains, constructed based on the results of geochronological studies of zircons from Carboniferous sandstones of the South Tatar arch and Melekess depression.

The numbers indicate the ages of statistically significant peaks in millions of years in accordance with [Gehrels et al., 2006]; n – number of concordant age determinations in the sample.

Рис. 7. Графики плотности вероятности и гистограммы распределения возрастов зерен обломочных цирконов из песчаников бобриковского и верейского горизонтов Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины.

Изначальные результаты обобщены для образцов № 1, 2, 3 по результатам теста Колмогорова – Смирнова. Цифрами подписаны значения возраста некоторых статистически значимых пиков по [Gehrels et al., 2006]; n – количество конкордантных определений возраста. Возрастные диапазоны основных предположительных источников отмечены серыми прямоугольниками согласно [Puchkov, 2000, 2010, 2014; Fershtater, 2001; Petrov et al., 2005; Andreichev et al., 2014; Skryabin et al., 2015; Ulmius et al., 2015; Krasnobaev et al., 2015; Bibikova et al., 2015; Shumlyanskyy et al., 2016; Ryazantsev, Tolmacheva, 2016; Mints, 2017; Ryazantsev et al., 2019; Kholodnov et al., 2021; Kuznetsov et al., 2021, 2023].

Fig. 7. Probability density plots and histograms of age distribution of detrital zircon grains from sandstones of the Bobrikovian and Vereian horizons of in the South Tatar Arch and Melekess Depression.

The initial results are summarized for samples No. 1, 2 and 3 based on the results of the Kolmogorov-Smirnov test. The numbers indicate the age values of several statistically significant peaks according to [Gehrels et al., 2006]; n – number of concordant age determinations in the sample The age ranges of the main sources are marked with grey rectangles according to [Puchkov, 2000, 2010, 2014; Fershtater, 2001; Petrov et al., 2005; Andreichev et al., 2014; Skryabin et al., 2015; Ulmius et al., 2015; Krasnobaev et al., 2015; Bibikova et al., 2015; Shumlyanskyy et al., 2016; Ryazantsev, Tolmacheva, 2016; Mints, 2017; Ryazantsev et al., 2019; Kholodnov et al., 2021; Kuznetsov et al., 2021, 2023].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные результаты минералого-петрографического изучения песчаников позволили установить преимущественно кварцевый состав раннекаменноугольных песчаников бобриковского горизонта на территории ЮТС и МВ. Это позволяет предположить длительную транспортировку обломочного материала и/или его многократное переотложение [Shvanov, 1987]. В свою очередь, образец среднекаменноугольного песчаника ЮТС обладает полимиктовым составом с преобладанием кварца, полевого шпата и кальцита. Подобный состав может быть результатом непродолжительной транспортировки обломочного материала, а формирование кальцита могло происходить в результате диагенеза [Shvanov, 1987].

Результаты изучения минерального состава тяжелой фракции показывают, что для изученных песчаников из бобриковского горизонта характерны такие тяжелые минералы, как анатаз, рутил и циркон. Минералы оксида титана и циркон типичны в качестве акцессорных минералов в гранитах, сиенитах, диоритах, габбро и других магматических породах, а также распространены в метаморфических породах (гнейсах, амфиболитах и др.) [Lodochnikov, 1974]. В работе [Ollier, 1987] также описано аутигенное происхождение анатаза и его образование при разрушении титаносодержащих минералов. Это позволяет предположить длительное влияние процессов выветривания на породы питающей провинции и/или продукты их разрушения.

Набор минералов тяжелой фракции образца песчаника верейского горизонта значительно отличается от набора минералов тяжелой фракции других изученных образцов бобриковского горизонта. Помимо анатаза, рутила и циркона, формирование которых, как правило, связано с кислыми магматическими породами и их метаморфическими аналогами, в верейском песчанике определено высокое содержание шпинели, устойчивого к транспортировке минерала, наличие которого характерно для магматических пород ультраосновного состава [Lodochnikov, 1974]. Амфиболы, гранаты, биотиты и эпидоты могут быть продуктами разрушения магматических пород основного и кислого состава и образованных по ним метаморфических пород, а их сохранность при транспортировке позволяет сделать вывод о незначительном перемещении терригенного материала, так как перечисленные минералы в значительной степени подвержены процессам выветривания [Ollier, 1987; Lodochnikov, 1974].

Полученные результаты U-Pb датирования зерен обломочного циркона и изучение катодолюминесцентных (CL) изображений этих зерен позволили установить, что наборы возрастов, степень окатанности и внутреннее строение зерен цирконов из песчаников бобриковского и верейского горизонтов значительно отличаются друг от друга.

По результатам проведенных работ основным первичным источником обломочного материала для каждого из образцов песчаников бобриковского горизонта, вероятнее всего, служили одни и те же кислые магматические и метаморфические породы мезо- и палеопротерозойского возраста. В свою очередь, для образца песчаника верейского горизонта согласно проведенным минералого-петрографическим и геохронологическим исследованиям в качестве доминирующего первичного источника сноса, по-видимому, выступали магматические комплексы кислого и основного состава и их метаморфические аналоги палеозойского возраста, в подчиненном количестве – неопротерозойского возраста.

Согласно палеогеографическим реконструкциям [Nikishin et al., 1996; Burov et al., 2003; Golonka et al., 2019; Silantiev et al., 2023b] в каменноугольный период ВЕП была расположена в приэкваториальной зоне. Формирование каменноугольных толщ Волго-Уральской провинции, включая палеоструктуры ЮТС и МВ, происходило в широком морском бассейне, переходящем на востоке в континентальный склон ВЕП. Палеогеографические реконструкции позднетурнейского – ранневизейского времени показывают, что для области осадконакопления юго-восточной части ВЕП характерны аллювиально-дельтовые и морские мелководные обстановки, переходящие на востоке в обстановки континентального склона [Nikishin et al., 1996; Silantiev et al., 2023b]. Направленность смены фациальной зональности позволяет считать, что обломочный материал поступал с запада на восток (в современных координатах) и, вероятнее всего, был связан с комплексами пород, развитыми в западной части ВЕП. Учитывая переходы от морских обстановок накопления толщ, отмеченных в разрезе турнейского и визейского ярусов [Silantiev et al., 2023b], к континентальным и обратно, можно предположить, что обломочный материал мог транспортироваться длительное время и неоднократно переоткладываться в промежуточных осадочных бассейнах, расположенных западнее бассейнов ЮТС и МВ.

Для определения потенциальных кристаллических пород – источников зерен детритовых цирконов для пород бобриковского горизонта была проведена интерпретация наборов статистически значимых пиков, отмеченных на графиках плотности вероятности и гистограммах распределения возрастов зерен обломочных цирконов.

Зерна циркона палеозойского возраста могли попасть в осадочный бассейн в результате процессов вулканизма, развитых на восточных территориях. Так, например возрастной пик в 437 млн лет (рис. 7; Suppl. 2) соответствует возрасту кислого островодужного магматизма на восточном склоне Южного Урала [Puchkov, 2010; Ryazantsev, Tolmacheva, 2016], однако данное предположение носит весьма дискуссионный характер и требует дополнительных исследований. Единичные зерна циркона кембрийского возраста могут быть результатом разрушения пород северо-восточной части Воронежского кристаллического массива, расположенного в западной части ВЕП. В работе [Skryabin et al., 2015] выполнены U-Pb геохронологические исследования циркона из сиенит-порфиров, которые дали возраст на уровне 524.2±2.6 и 527±81 млн лет. В свою очередь, Воронежский массив был неоднократно подвержен эрозии в течение раннекаменноугольного периода, и в частности в бобриковское время [Sirotin et al., 2000]. Зерна циркона неопротерозойского возраста с возрастным пиком 566 млн лет могут быть связаны с разрушением риолит-дацитовых пород (567±11 млн лет [Shumlyanskyy et al., 2016]) Волынско-Брестской магматической провинции, развитой в западной части ВЕП на границе сочленения Сарматии и Фенноскандии. Группа цирконов мезонеопротерозойского возраста с возрастными пиками 1133–867 млн лет, вероятнее всего, связана с породами Свеконорвежского гранулит-гнейсового пояса, формировавшимися во время последовательности тектонических фаз сжатия и растяжения между 1.14 и 0.90 млрд лет назад на юго-западной окраине Фенноскандии [Andreichev et al., 2014]. Основная популяция палеомезопротерозойского возраста со статистически значимыми пиками 1663–1552 млн лет согласуется со временем аккреции и коллизии Свеконорвежского (1.75-1.55 млрд лет) и Свекофенского (1.89–1.83 млрд лет) орогенов [Andreichev et al., 2014; Mints, 2017] (рис. 7). Статистически значимый пик 1434 млн лет может быть связан с мафит-чарнокит-гранитным магматизмом и метаморфизмом Галландийского события Свеконорвежского орогена, датированного 1.47–1.38 млрд лет [Ulmius et al., 2015]. Архейский и палеопротерозойские наборы возрастов цирконов позволяют предположить снос обломочного материала с древних комплексов Фенноскандии (комплексы Карельского и Кольского доменов), а также фундамента ВЕП (Балтийский щит) [Bibikova et al., 2015; Kuznetsov et al., 2023].

Дальнейшее развитие осадочного бассейна в среднекаменноугольное время связано с обширным карбонатонакоплением, однако в московском веке происходило периодическое накопление маломощных терригенных отложений. Причинами этого, по-видимому, могли являться интенсивные гляциоэвстатические колебания. Ввиду цикличности и частого чередования песчаников, алевролитов, глин, мергелей и известняков в разрезе предполагается, что осадкообразование происходило в прибрежно-морских условиях мелководного моря [Korolev et al., 2020]. Согласно представлениям, изложенным в публикациях [Puchkov, 2010; Shein et al., 2013], формирование Уральского орогена началось в московское время, что позволило предположить, что Уральские структурно-вещественные комплексы являются источниками цирконов палеозойского и неопротерозойского возраста в составе песчаников верейского горизонта. Популяция зерен цирконов с возрастом 361–321 млн лет могла быть сформирована в результате окраинно-континентального гранитоидного магматизма Магнитогорской мегазоны (Южный Урал), начальный и завершающий эпизоды которого соответствуют возрастным рубежам 367–347 и 307–304 млн лет [Puchkov, 2010] (рис. 7; Suppl. 2). Помимо этого, в работах [Puchkov, 2000; Fershtater, 2001] представлены датировки гранитоидов Верхисетского (320 млн лет) и Сыростанского массивов (гранодиориты – 334±5 млн лет, граниты – 327±4 млн лет) Среднего Урала, которые также могли послужить источниками зерен циркона соответствующего возраста. Популяция зерен циркона ордовикского возраста с возрастными пиками 485–462 млн лет может быть связана с гранитоидным магматизмом дивергентных обстановок окраины ВЕП, описанным в работе [Kholodnov et al., 2021]. В частности, источником цирконов могли послужить породы козлиногорского комплекса, развитые на территории Уфалейского блока (Средний Урал) и формировавшиеся в интервале 480–450 млн лет назад [Kholodnov et al., 2021]. На Южном Урале широко распространены ордовикские вулканогенные толщи и плутонические комплексы Сакмарского аллохтона, которые также могли служить источником детритовых цирконов [Ryazantsev, Tolmacheva, 2016]. В приведенной работе представлены датировки цирконов как из вулканогенно-осадочных толщ (например, зерна циркона из туфов косисетской свиты с возрастом 471±7 млн лет), так и из плутонических комплексов различного состава (например, зерна циркона из тоналитов габбро-тоналит-трондьемитового комплекса с возрастом 456±4 млн лет). В популяции венд-кембрийских датировок зерен циркона исследуемых песчаников установлены статистически значимые пики на 583, 559, 549 и 509 млн лет (Suppl. 2). Источниками зерен циркона этого возраста, согласно работе [Ryazantsev et al., 2019], могут являться вендские и кембрийские окраинно-континентальные магматические комплексы, которые распространены в зоне Уралтау (Южный Урал). Источником зерен цирконов вендского возраста также могут быть туфы, слагающие прослои в разрезах сылвицкой и ашинской серий, развитые на западе Южного и Среднего Урала соответственно, возраст которых определен на уровне 563±3.5 и 547.6±3.8 млн лет [Kuznetsov et al., 2021; Ryazantsev et al., 2023]. Зерна цирконов с пиками на 583, 606, 638 млн лет можно связать с гранодиорит-гранитами европейского комплекса, датированными на уровне 581±3 млн лет, и породами кусьинского и троицкого комплексов Кваркушско-Каменногорского антиклинория, развитого на Среднем Урале [Petrov et al., 2005]. Возраст гранитоидов и габбро Барангуловского и Мазаринского массивов в зоне Уралтау (Южный Урал), определенный на уровне 709±5, 723±10, 747±24 млн лет [Krasnobaev et al., 2015], соотносится с полученным возрастным пиком зерен цирконов в 714 млн лет, что позволяет считать их также одним из источников обломочного материала. Более древние единичные зерна протерозойского и архейского возраста, вероятно, связаны с разрушением локальных выступов кристаллического фундамента ВЕП (2.6–3.2 млрд лет) [Bibikova et al., 2015] и древних терригенных пород сопредельных осадочных бассейнов [Kuznetsov et al., 2023]. Примером таких источников могут послужить вулканогенно-терригенные породы рифей-вендского возраста [Puchkov, 2014], а также плутонические комплексы [Tevelev et al., 2014; Kholodnov et al., 2021; Puchkov, 2010, 2014], широко распространенные на территории Башкирского мегаантиклинория.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для образцов песчаников из бобриковского горизонта визейского яруса нижнего отдела каменноугольной системы (C1bb) определен мономиктовый состав с подавляющим содержанием обломков кварца. В составе тяжелой фракции этих песчаников определены такие устойчивые к транспортировке минералы, как анатаз, рутил и циркон, установлена средняя и высокая степень окатанности зерен и преимущественно протерозойский возраст датированных цирконов. Песчаники верейского горизонта московского яруса среднего отдела каменноугольной системы (C2vr) имеют полимиктовый состав, широкое разнообразие минералов тяжелой фракции (рутил, анатаз, циркон, апатит, шпинель, гранат, амфибол), среднюю степень окатанности и преимущественно палеозойский возраст датированных цирконов. На основе полученных результатов можно пологать, что для изученных песчаников бобриковского и верейского горизонтов были разные источники сноса. Тектоническая перестройка, связанная с ростом Уральского орогена в московское время среднекаменноугольного периода [Puchkov, 2010; Shein et al., 2013], по-видимому, обусловила смену источников обломочного материала. В раннекаменноугольное время для отложений бобриковского горизонта в качестве основных первичных источников сноса, по-видимому, выступали породы Фенноскандии – Свекофенского и Свеконорвежского орогенов. Второстепенными источниками сноса могли служить локальные выступы кристаллического фундамента Восточно-Европейской платформы и/или многократно переотложенный обломочный материал сопряженных территорий. В свою очередь, в среднекаменноугольный период для отложений верейского горизонта в качестве основного источника сноса выступали, вероятнее всего, породы Уральского орогена, а также продукты их разрушения и преобразования.

Список литературы

1. Алиев М.М., Яриков Г.М., Хачатрян Р.О., Виссариона А.Я., Кузнецов Ю.И., Семенова Е.Г., Съестнова Л.П., Травина Л.М., Шельнова А.К. Каменноугольные отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. М.: Недра, 1975. 264 с.

2. Andreichev V.L., Soboleva A.A., Gehrels G., 2014. U-Pb Dating and Provenance of Detrital Zircons from the Upper Precambrian Deposits of North Timan. Stratigraphy and Geological Correlation 22, 147–159. https://doi.org/10.1134/S0869593814020026.

3. Bibikova E.V., Bogdanova S.V., Postnikov A.V., Fedotova A.A., Claesson S., Kirnozova T.I., Fugzan M.M., Popova L.P., 2015. The Early Crust of the Volgo-Uralian Segment of the East European Craton: Isotope-Geochronological Zirconology of Metasedimentary Rocks of the Bolshecheremshanskaya Formation and Their Sm-Nd Model Ages. Stratigraphy and Geological Correlation 23 (1), 1–23. https://doi.org/10.1134/S0869593815010037.

4. Геология Татарстана. Стратиграфия и тектоника / Ред. Б.В. Буров, Н.К. Есаулова, В.С. Губарева. М.: ГЕОС, 2003. 402 с.

5. Corfu F., Hanchar J.M., Hoskin P.W.O., Kinny P., 2003. Atlas of Zircon Textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53 (1), 469–500. https://doi.org/10.2113/0530469.

6. Fedo C.M., Sircombe K.N., Rainbird R.H., 2003. Detrital Zircon Analysis of the Sedimentary Record. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53 (1), 277–303. https://doi.org/10.2113/0530277.

7. Ферштатер Г.Б. Гранитоидный магматизм и формирование континентальной земной коры в ходе развития Уральского орогена // Литосфера. 2001. № 1. С. 62–85.

8. Garzanti E., Andò S., 2007. Heavy Mineral Concentration in Modern Sands: Implications for Provenance Interpretation. In: M.A. Mange, D.T. Wright (Eds), Heavy Minerals in Use. Developments in Sedimentology. Vol. 58, p. 517–545. https://doi.org/10.1016/S0070-4571(07)58020-9.

9. Gehrels G., 2012. Detrital Zircon U-Pb Geochronology: Current Methods and New Opportunities. In: C. Busby, A. Azor (Eds), Tectonics of Sedimentary Basins: Recent Advances. Wiley-Blackwell, p. 45–62. https://doi.org/10.1002/9781444347166.ch2.

10. Gehrels G., Valencia V., Pullen A., 2006. Detrital Zircon Geochronology by Laser Ablation Multicollector ICPMS at the Arizona LaserChron Center. The Paleontological Society Papers 12, 67–76. https://doi.org/10.1017/S1089332600001352.

11. Golonka J., Porębski S.J., Barmuta J., Papiernik B., Bębenek S., Barmuta M., Botor D., Pietsch K., Słomka T., 2019. Palaeozoic Palaeogeography of the East European Craton (Poland) in the Framework of Global Plate Tectonics. Annales Societatis Geologorum Poloniae 89 (4), 381–403. DOI:10.14241/asgp.2019.16.

12. Хисамов Р.С., Гатиятуллин Н.С., Баратов А.Р. Геология для всех / Ред. Р.С. Хисамов. Казань: Фэн, 2011. 404 с.

13. Холоднов В.В., Шардакова Г.Ю., Пучков В.Н., Петров Г.А., Шагалов Е.С., Салихов Д.Н., Коровко А.В., Прибавкин С.В., Рахимов И.Р., Бородина Н.С. Палеозойский гранитоидный магматизм Урала как отражение этапов геодинамической и геохимической эволюции коллизионного орогена // Геодинамика и тектонофизика. 2021. Т. 12. № 2. С. 225–245. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-2-0522.

14. Khromykh S.V., Kotler P.D., Kulikova A.V., Semenova D.V., Minnebaev K.R., Gareev B.I., Batalin G.A., Antsiferova T.N., Il’icheva E.A., Volosov A.S., 2022. Early Triassic Monzonite–Granite Series in Eastern Kazakhstan as a Reflection of Siberian Large Igneous Province Activity. Minerals 12 (9), 1101. https://doi.org/10.3390/min12091101.

15. Королев Э.А., Кольчугин А.Н., Морозов В.П., Ескин А.А., Хузина А.Ф., Королев А.Э., Бариева Э.Р. Строение и особенности формирования терригенных нефтяных коллекторов верейского горизонта Мелекесской впадины // Нефтегазовое дело. 2020. Т. 18. № 6. С. 37–47. https://doi.org/10.17122/ngdelo-2020-6-37-47.

16. Krasnobaev A.A., Puchkov V.N., Sergeeva N.D., Busharina S.V., 2015. Uranium-Lead Age of Zircons from Granites and the Substrate of the Mazara Massif (Southern Urals). Doklady Earth Sciences 463 (1), 719–725. https://doi.org/10.1134/S1028334X15070119.

17. Кузнецов Н.Б., Колодяжный С.Ю., Романюк Т.В., Страшко А.В., Балуев А.С., Терехов Е.Н., Межеловская С.В., Дубенский А.С., Шешуков В.С. О времени и условиях формирования шокшинских кварцитопесчаников Южно-Онежской впадины в свете новых данных изотопной геохронологии // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 1. 0685. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-1-0685.

18. Kuznetsov N.B., Romanyuk T.V., Belousova E.A., 2021. A Composite Structure of the Bashkir Anticlinorium: Insights from Detrital Zircons Search in Ordovician Sandstones of the Uraltau Uplift, Southern Urals. In: A.K. Shandilya, V.K. Singh, S.Ch. Bhatt, Ch.Sh. Dubey (Eds), Geological and Geo-Environmental Processes on Earth. Springer, Singapore, p. 7–24. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4122-0_2.

19. Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы. 5-е изд. М.: Недра, 1974. 248 с.

20. Ludwig K.R., 2003. ISOPLOT/Ex: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Version 3.00. Berkeley Geochronology Center Special Publication 4, 74 p.

21. Миннебаев К.Р., Куликова А.В., Котлер П.Д., Нургалиев Д.К., Семенова Д.В., Красильников П.А. Источники сноса девонских терригенных отложений Южно-Татарского свода (центральная часть Волго-Уральской провинции) по результатам U-Pb (LA-ICP-MS) изотопного датирования обломочного циркона // Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2025 (в печати).

22. Минц М.В. Мезонеопротерозойский Гренвилл-Свеконорвежский внутриконтинентальный ороген: история, тектоника, геодинамика // Геодинамика и тектонофизика. 2017. Т. 8. № 3. С. 619–642. https://doi.org/10.5800/GT-2017-8-3-0309.

23. Nikishin A.M., Ziegler P.A., Stephenson R.A., Cloetingh S.A.P.L., Furne A.V., Fokin P.A., Ershov A.V., Bolotov S.N. et al., 1996. Late Precambrian to Triassic History of the East European Craton: Dynamics of Sedimentary Basin Evolution. Tectonophysics 268 (1–4), 23–63. https://doi.org/10.1016/s0040-1951(96)00228-4.

24. Оллиер К. Выветривание. М.: Недра, 1987. 348 с.

25. Paton C., Woodhead J.D., Hellstrom J.C., Hergt J.M., Greig A., Maas R., 2010. Improved Laser Ablation U-Pb Zircon Geochronology Through Robust Downhole Fractionation Correction. Geochemistry, Geophysics, Geosystems 11 (3), Q0AA06. https://doi.org/10.1029/2009GC002618.

26. Петров Г.А., Маслов А.В., Ронкин Ю.Л. Допалеозойские магматические комплексы Кваркушско-Каменногорского антиклинория (Средний Урал): новые данные по геохимии и геодинамике // Литосфера. 2005. № 4. С. 42–69.

27. Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с.

28. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

29. Пучков В.Н. Краткий очерк геологии Башкирии // Георесурсы. 2014. № 3. С. 28–32.

30. Romanyuk T.V., Kotler P.D., 2024. Method of Estimating the Integral Roundness Index for Detrital Zircons: A Case Study of Cimmeride Sedimentary Sequences in the Crimean Mountains. Lithology and Mineral Resources 59 (3), 299–313. https://doi.org/10.1134/S0024490224700524.

31. Ryazantsev A.V., Kuznetsov N.B., Degtyarev K.E., Romanyuk T.V., Tolmacheva T.Yu., Belousova E.A., 2019. A Reconstruction of a Vendian–Cambrian Active Continental Margin Within the Southern Urals: Results of Detrital Zircons Studying from Ordovician Terrigenous Rocks. Geotectonics 53 (4), 485–499. https://doi.org/10.1134/S0016852119040058.

32. Рязанцев А.В., Разумовский А.А., Новиков И.А., Куртукова А.И., Каныгина Н.А., Яшунский Ю.В., Дубенский А.С., Шешуков В.С. Возраст вулканических туфов в разрезах басинской и зиганской свит ашинской серии венда (эдиакария) на Южном Урале: результаты U-Th-Pb (SIMS и LA-ICP-MS) датирования акцессорного циркона // Доклады РАН. Науки о Земле. 2023. Т. 508. № 1. С. 68–78. https://doi.org/10.31857/S2686739722602149.

33. Ryazantsev A.V., Tolmacheva T.Yu., 2016. Ordovician Volcanic and Plutonic Complexes of the Sakmara Allochthon in the Southern Urals. Geotectonics 50 (6), 553–578. https://doi.org/10.1134/S0016852116060066.

34. Шаргородский И.Е., Либерман В.Б., Казаков Э.Р., Зинатова М.Ф., Гирина И.Н., Зиганшин А.А. Составление тектонической схемы центральных районов Приволжского федерального округа // Георесурсы. 2004. № 1. С. 12–15.

35. Шеин В.С., Фортунатова Н.К., Алферёнок А.В., Долматова И.В., Елагина Я.Е., Каламкаров С.Л., Книппер А.А., Петров А.И., Соборнов К.О. Геодинамическая эволюция и тектоническое районирование Восточно-Европейской платформы // Геология нефти и газа. 2013. № 5. С. 11–27.

36. Shumlyanskyy L., Nosova A., Billström K., Söderlund U., Andréasson P.-G., Kuzmenkova O., 2016. The U-Pb Zircon and Baddeleyite Ages of the Neoproterozoic Volyn Large Igneous Province: Implication for the Age of the Magmatism and the Nature of a Crustal Contaminant. GFF 138 (1), 17–30. https://doi.org/10.1080/11035897.2015.1123289.

37. Шванов В.Н. Петрография песчаных пород (компонентный состав, систематика и описание минеральных видов). Л.: Недра, 1987. 269 с.

38. Силантьев В.В., Гутак Я.М., Тихомирова М., Куликова А.В., Фелькер А.С., Уразаева М.Н., Пороховниченко Л.Г., Карасев Е.В., Бакаев А.С., Жаринова В.В., Наумчева М.А. Первые радиометрические датировки тонштейнов из угленосных отложений Кузнецкого бассейна: U-Pb-геохронология тайлуганской свиты // Георесурсы. 2023. Т. 25. № 2. С. 203–227. https://doi.org/10.18599/grs.2023.2.15.

39. Силантьев В.В., Валидов М.Ф., Мифтахутдинова Д.Н., Нургалиева Н.Г., Королёв Э.А., Ганиев Б.Г., Лутфуллин А.А., Шуматбаев К.Д. и др. Визейские терригенные отложения Южно-Татарского свода (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция) – разнофациальное заполнение закарстованной поверхности турнейской изолированной карбонатной платформы // Георесурсы. 2023. Т. 25. № 4. С. 3–28. https://doi.org/10.18599/grs.2023.4.1.

40. Сиротин В.И., Трегуб А.И., Ненахов В.М. Классификация и геодинамическая интерпретация перерывов в осадконакоплении Воронежской антеклизы // Литология и полезные ископаемые. 2000. № 2. С. 181–191.

41. Skryabin V.Yu., Savko K.A., Skryabin M.V., Terentiev R.A., 2015. Cambrian Magmatic Activation of the East European Platform. Doklady Earth Sciences 463 (2), 822–827. https://doi.org/10.1134/S1028334X15080140.

42. Sláma J., Košler J., Condon D.J., Crowley J.L., Gerdes A., Hanchar J.M., Horstwood M.S.A., Morris G.A. et al., 2008. Plešovice Zircon – A New Natural Reference Material for U-Pb and Hf Isotopic Microanalysis. Chemical Geology 249 (1–2), 1–35. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.11.005.

43. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Срежневолжская серия. Масштаб 1:200000. Лист N-39-X (Новошешминск): Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2017. 104 с.

44. Tevelev Al.V., Kosheleva I.A., Khotylev A.O., Tevelev Ark.V., Prudnikov I.A., 2014. Peculiarities of the Structure and Evolution of the Riphean Ai Volcanic Complex, South Urals. Moscow University Geology Bulletin 69 (5), 289–298. https://doi.org/10.3103/S0145875214050111.

45. Ulmius J., Andersson J., Möller Ch., 2015. Hallandian 1.45Ga High-Temperature Metamorphism in Baltica: P-T Evolution and SIMS U-Pb Zircon Ages of Aluminous Gneisses, SW Sweden. Precambrian Research 265, 10–39. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.04.004.

46. Vermeesch P., 2018. IsoplotR: A Free and Open Toolbox for Geochronology. Geoscience Frontiers 9 (5), 1479–1493. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.04.001.

47. Wiedenbeck M., Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., von Quadt A., Roddick J.C., Spiegel W., 1995. Three Natural Zircon Standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, Trace Element and REE Analyses. Geostandards and Geoanalytical Research 19 (1), 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x.

Об авторах

К. Р. МиннебаевРоссия

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18

А. В. Куликова

Россия

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18

630090, Новосибирск, прт Академика Коптюга, 3

П. Д. Котлер

Россия

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

Д. К. Нургалиев

Россия

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18

Я. Я. Саетгалеева

Россия

420008, Казань, ул. Кремлевская, 18

Дополнительные файлы

|

1. Minnebaev_et_al_2025_Suppl-1.xlsx | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Скачать

(1MB)

|

Метаданные ▾ | |

|

2. Minnebaev_et_al_2025_Suppl-2.xlsx | |

| Тема | ||

| Тип | Исследовательские инструменты | |

Скачать

(399KB)

|

Метаданные ▾ | |

Рецензия

Для цитирования:

Миннебаев К.Р., Куликова А.В., Котлер П.Д., Нургалиев Д.К., Саетгалеева Я.Я. ИСТОЧНИКИ ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПЕСЧАНИКОВ И U-PB (LA-ICP-MS) ИЗОТОПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОБЛОМОЧНЫХ ЦИРКОНОВ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0843. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0843. EDN: QYKUHU

For citation:

Minnebaev K.R., Kulikova A.V., Kotler P.D., Nourgaliev D.K., Saetgaleeva Ya.Ya. PROVENANCE OF CARBONIFEROUS CLASTIC DEPOSITS IN THE CENTRAL PART VOLGA-URAL PETROLEUM PROVINCE (REPUBLIC OF TATARSTAN) REVEALED BY PETROGRAPHY AND U-PB (LA-ICP-MS) DETRITAL ZIRCON ISOTOPIC DATA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0843. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0843. EDN: QYKUHU

JATS XML