Перейти к:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АФТЕРШОКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ С ПОМОЩЬЮ КРОСС-КОРРЕЛЯЦИИ ВОЛНОВЫХ ФОРМ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0838

EDN: ZSEVLX

Аннотация

Небольшая последовательность афтершоков землетрясения с магнитудой mb=4.2, связанного с вулканическими и тектоническими процессами в Северной Атлантике, была использована для оценки эффективности метода кросс-корреляции волновых форм (ККВФ) при обнаружении слабых сигналов и событий на телесейсмических расстояниях. Результаты применения ККВФ сравниваются с результатами, полученными в Международном центре данных (МЦД) и представленными в стандартном бюллетене явлений (СБЯ). Метод ККВФ позволяет понизить порог обнаружения повторяющихся сигналов от близких в пространстве источников в несколько раз по сравнению с энергетическими детекторами. Он уже применялся в МЦД к афтершоковым последовательностям большого и среднего по магнитуде землетрясения с относительно высокими отношениями сигнал/шум для ассоциированных с событиями сигналов. Было найдено от 50 до 70 % истинных по определению МЦД событий дополнительно к СБЯ. Для рассматриваемого землетрясения все автоматически созданные с помощью ККВФ гипотезы обрабатывались опытным аналитиком МЦД, что давало возможность формирования событий по строгим критериям МЦД. В СБЯ было 38 сейсмических событий, а метод ККВФ добавил 26 афтершоков, причем была применена итеративная процедура поиска всех возможных источников с использованием вновь найденных афтершоков для повторного применения ККВФ. Высокая эффективность обнаружения событий с низкой магнитудой в Северной Атлантике на телесейсмических расстояниях от регистрирующих станций также распространяется на исследования сейсмичности в других регионах, в том числе приарктических и арктических.

Ключевые слова

Для цитирования:

Китов И.О., Санина И.А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АФТЕРШОКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ С ПОМОЩЬЮ КРОСС-КОРРЕЛЯЦИИ ВОЛНОВЫХ ФОРМ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0838. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0838. EDN: ZSEVLX

For citation:

Kitov I.O., Sanina I.A. RECOVERY OF THE AFTERSHOCK SEQUENCE OF THE NORTH ATLANTIC EARTHQUAKE USING WAVEFORM CROSS-CORRELATION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0838. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0838. EDN: ZSEVLX

ВВЕДЕНИЕ

Развитие сейсмологии в большой мере зависит от получения и интерпретации новых и повторного анализа исторических наборов данных с использованием усовершенствованных методов обработки. Полнота глобальных каталогов сейсмических событий, которые являются одной из основных частей сейсмологических знаний, может быть улучшена за счет развития глобальной сейсмической сети с более чувствительными станциями и путем применения более эффективных методов обнаружения сигналов. В данной работе демонстрируется, что повторная обработка данных сейсмических станций глобальной сети Международной системы мониторинга (МСМ) с использованием кросс-корреляции волновых форм (ККВФ) приводит к значительному повышению полноты каталога. Результат применения ККВФ важен как для прикладных задач, решаемых Международным центром данных (МЦД) в рамках Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), так и геофизических задач. Рассматривается пример восстановления афтершоковой последовательности на севере Срединно-Атлантического хребта как части исследования сейсмической активности в зонах, удаленных от сетей сейсмических станций. В частности, аналогичное ретроактивное исследование сейсмичности возможно в приарктических и арктических районах. Это позволит значительно понизить магнитудный порог обнаружения сейсмических событий и в текущих непрерывных наблюдениях, проводимых вблизи и выше полярного круга.

Сейсмическая часть МСМ представляет собой глобальную сеть, установленную для обеспечения равномерного распределения по поверхности континентов порогов обнаружения событий в рамках мониторинга режима ДВЗЯИ. Сейсмические данные пятидесяти станций первичной сейсмической сети МСМ будут непрерывно передаваться в МЦД, который должен выпускать различные бюллетени явлений [The Comprehensive Test…, 1996]. Сто двадцать вспомогательных станций, отправляющих данные по запросу, будут использоваться для уточнения параметров событий, найденных первичной сетью. В настоящее время МСМ не завершена, но в непрерывном режиме работает большая часть первичных и вспомогательных станций. Используя эти станции, после тщательного интерактивного анализа МЦД выпускает стандартный бюллетень явлений (СБЯ), который доступен для сейсмологического сообщества через Международный сейсмологический центр (МСЦ). Качество СБЯ напрямую влияет на полноту каталогов МСЦ, особенно в отдаленных районах, не охваченных региональными сетями. Северная Атлантика является одной из таких областей.

Метод ККВФ был протестирован как потенциальный способ понижения порога обнаружения сигналов и улучшения автоматического построения гипотез сейсмических событий в МЦД [Bobrov et al., 2014]. Физическая интуиция, лежащая в основе более эффективного обнаружения сигналов, проста. Во-первых, глобальная сейсмичность носит повторяющийся характер с постоянным увеличением доли источников, имеющих исторические события в радиусе 1–20 км. В настоящее время доля таких событий в СБЯ составляет примерно 95 %, включая повторяющиеся карьерные взрывы. Во-вторых, даже сейсмические события с низкой магнитудой, произошедшие близко в пространстве, должны производить похожие сигналы, регистрируемые станциями МСМ. Подобные сигналы характеризуются высокими коэффициентами кросс-корреляции (CC). Обнаружение сверхслабых сигналов, даже ниже уровня шума, возможно, поскольку кросс-корреляция с микросейсмическим шумом быстро падает с увеличением длины временных рядов, используемых в ККВФ. Для региональных сейсмических волн улучшение обнаружения было продемонстрировано для нескольких последовательностей афтершоков в пределах континентов. В работе [Israelsson, 1990] ККВФ применялась к высокочастотным сигналам от промышленных взрывов и было показано, что тщательно отобранные шаблоны снижают порог обнаружения и обеспечивают очень чувствительный фильтр для дискриминации. M. Йосвиг [Joswig, 1990] реализовал алгоритм обнаружения, основанный на сопоставлении шаблонов, специфичных для землетрясений, в сонограммах. Д.Б. Харрис [Harris, 1991] успешно применил ККВФ к сигналам от взрывов в карьерах, которые характеризуются сложными функциями источника. Эти исследования доказали, что сходство между волновыми формами, генерируемыми пространственно близкими событиями, достаточно высоко, чтобы сделать обнаружение с помощью ККВФ гораздо более эффективным, чем возможно с помощью стандартных энергетических детекторов.

Следующая волна интереса к СС региональных сейсмических фаз поднялась в начале 2000-х гг. и была вызвана экспериментами по уточнению местоположения небольших и средних по длительности и интенсивности последовательностей афтершоков с использованием преимущества точного выбора похожих фаз [Schaff et al., 2004; Schaff, Richards, 2004a, 2004b; Schaff, Waldhauser, 2005; Richards et al., 2006; Waldhauser, Schaff, 2008]. Д.Б. Харрис [Harris, 2006, 2008] предложил использовать подпространственные детекторы, что позволяет снизить число шаблонов сигналов без потери разрешающей способности. С.Дж. Гиббонс и Ф. Рингдал [Gibbons, Ringdal, 2004] использовали станции группирования NORES, NORSAR и Hagfors для обнаружения чрезвычайно слабых сигналов от небольших взрывов, проведенных в подземных полостях в Центральной Швеции, и сообщили о существенном улучшении техники направленного приема. Наименьшее событие было обнаружено только тогда, когда отдельные трассы СС на групповых станциях были суммированы в соответствии со стандартным направленным приемом. Процедура обнаружения с помощью детектора STA/LTA была применена к агрегированной трассе CC. Сигнал от этого события не был виден в исходных данных. Расширяя использование сейсмических групп (СГ), С.Дж. Гиббонс с соавторами [Gibbons et al., 2005, 2007] предложили контролировать определенные регионы с помощью метода ККВФ, чтобы снизить порог обнаружения и частоту ложных тревог от событий в соседних областях. С.Дж. Гиббонс и Ф. Рингдал [Gibbons, Ringdal, 2006] ввели новую меру магнитуды, основанную на коэффициенте CC. Д. Шафф и П. Ричардс [Schaff, Richards, 2011] продемонстрировали, что эта мера магнитуды характеризуется гораздо меньшей неопределенностью, а Д.И. Бобров с соавторами [Bobrov et al., 2014] уточнили границы использования такого подхода. В работе [Schaff, Waldhauser, 2010] показано, что порог обнаружения землетрясений снижается на единицу магнитуды при использовании ККВФ. Создание новых станций группирования [Besedina, Vinogradov, 2016] позволит значительно расширить возможности метода СС.

Преимущества ККВФ были продемонстрированы и в применении к сейсмическому мониторингу ядерных испытаний [Selby, 2010; Gibbons et al., 2012; Schaff et al., 2012; Bobrov et al., 2014]. Одним из основных результатов применения ККВФ к взрывам на полигоне Пунгери (КНДР) была точность относительной локации эпицентров взрывов около 50 м. С помощью ККВФ на региональных станциях был обнаружен и первый афтершок пятого испытания на полигоне Пунгери с магнитудой ML=2.2 [Adushkin et al., 2017]. К декабрю 2024 г. было обнаружено всего более 220 афтершоков взрывов в КНДР, причем некоторые из них были обнаружены ретроспективно и принадлежали третьему и четвертому подземным взрывам [Adushkin et al., 2025]. Также была выявлена кластеризация афтершоков пятого и шестого испытания, эпицентры которых находились на расстоянии более одного километра друг от друга. Метод ККВФ очень чувствителен к расстоянию между источниками. В пределах четверти длины волны коэффициент СС держится на уровне выше 0.90–0.95 [Baisch et al., 2008; Arrowsmith, Eisner, 2006]. За пределами этой зоны коэффициент корреляции быстро спадает, как это показано для взрывов в КНДР [Bobrov et al., 2014]. Постсейсмическая активность землетрясений с низкой магнитудой концентрируется в небольшой области вокруг гипоцентров. Это способствует высокому уровню СС между сигналами от афтершоков как с сигналами других афтершоков, так и с сигналами от основного события. Несмотря на низкую амплитуду сигналов небольших по магнитуде афтершоков, можно ожидать их уверенное обнаружение даже на больших расстояниях с помощью ККВФ.

Метод ККВФ применяется и к телесейсмическим сигналам от событий в отдаленных регионах, не охваченных региональной сетью. На телесейсмических расстояниях сейсмическое волновое поле намного проще, чем на региональных и локальных. Сигналы P-волн короче и характеризуются более узкой полосой частот превышения над уровнем шума. Специфичность телесейсмических волновых форм, определяемая произведением длительности на ширину полосы пропускания [Burnaby, 1953], намного ниже, чем для региональных и локальных сигналов. Использование ККВФ на телесейсмических расстояниях не было бы столь эффективным без СГ. Пространственное разнесение отдельных элементов группы позволяет увеличить специфичность сигнала из-за временных задержек между каналами. Большая апертура СГ обеспечивает более высокую специфичность и, таким образом, повышает надежность обнаружения. Региональные фазы быстро теряют когерентность при распространении в неоднородной коре и верхней части мантии, поэтому увеличение апертуры СГ за пределы 5–10 км приводит к потере чувствительности и разрешающей способности таких групп при обнаружении слабых региональных сигналов. Оптимальная апертура СГ для обнаружения с помощью методов направленного приема и ККВФ зависит от относительной скорости регулярной волны и ее частотного состава.

Цель данного исследования – оценить эффективность метода ККВФ для обнаружения сигналов от слабых повторяющихся сейсмических источников в зонах, удаленных от сейсмических сетей, в которых высока вероятность пропуска событий, важных в аспекте геофизики. При восстановлении последовательности афтершоков метод ККВФ обеспечивает получение практически полного каталога землетрясений в той степени, в которой это позволяют сейсмические данные МСМ. Относительная эффективность применения метода ККВФ к данным МСМ может быть оценена путем сравнения с СБЯ. Полнота бюллетеня событий МЦД является строгим требованием ДВЗЯИ. В настоящее время СБЯ создается путем автоматической и интерактивной обработки [Coyne et al., 2012]. Первый создает стандартный перечень событий (СПС) на основе автоматических обнаружений. Аналитики используют все события СПС и автоматические обнаружения для построения СБЯ в соответствии с требованиями высокого качества вступлений и в пределах разрешенных невязок времени пробега и вектора медленности. Аналитики также могут добавлять вступления, которые пропущены при автоматической обработке. Для сравнения выбрана небольшая афтершоковая последовательность в северной части Срединно-Атлантического хребта. Методом ККВФ создавались гипотезы событий, основанные на обнаруженных им вступлениях, а опытный аналитик МЦД провел стандартную интерактивную обработку и определил события, удовлетворяющие требованиям МЦД для СБЯ.

ДАННЫЕ И МЕТОД

Была выбрана относительно короткая последовательность афтершоков вулканотектонического землетрясения в Северной Атлантике. Выбор был продиктован необходимостью проверки работоспособности метода ККВФ на телесейсмических расстояниях на примере небольших по магнитуде событий. Районы вблизи и выше северного полярного круга удовлетворяют этому условию и привносят в исследование возможности будущего практического применения результатов при анализе сейсмичности удаленных районов Арктики.

Координаты события по данным МЦД 57.95° с.ш., 32.52° з.д. Доверительный эллипс характеризовался большой полуосью Smaj=17.7 км, малой полуосью Smin=10.8 км и наклоном оси эллипса 10°. Сейсмические станции МСМ обнаружили сигналы от этих афтершоков. После тщательной интерактивной обработки автоматических гипотез событий аналитики МЦД сформировали окончательные версии событий [Coyne et al., 2012]. Бюллетень событий МЦД включал 34 афтершока после первого главного толчка в 23:02:10 (UTC) 05.01.2011 г. Первичные фазы P-волн (Pn, P, PKP и PKPbc) были обнаружены на 31 станции МСМ, и землетрясение имело магнитуду mb(МЦД)=4.23 и Ms(МЦД)=3.8, но не оно было самым большим в последовательности. Более позднее событие имело mb(МЦД)=4.79. Необычное для тектонических землетрясений поведение афтершоковой последовательности, скорее всего, связано с его принадлежностью Срединно-Атлантическому хребту, где землетрясения могут иметь связь с вулканическими процессами вблизи центра раздвижения океанического дна [Rundquist, Sobolev, 2002; Schlindwein, 2012; Sigmundsson et al., 2022; Cesca et al., 2023]. Кроме того, было три небольших по магнитуде форшока примерно за час до главного толчка, которые также были включены в анализ. Все афтершоки были обнаружены в течение ~26 часов, а затем последовательность прекратилась или источники были слишком слабыми для обнаружения стандартными методами МЦД. Чтобы подтвердить это наблюдение, были обработаны дополнительные десять часов с помощью детектора ККВФ. Таким образом, общая длина анализируемого интервала составила 36 часов.

Для анализа использовались только те СГ первичной сейсмической сети МСМ, которые обнаружили P-волны. Трехкомпонентные станции были исключены из анализа, поскольку они не обеспечивают необходимой чувствительности, а также точности оценок азимута и медленности для P-волн, полученных с помощью ККВФ. Несколько вспомогательных СГ МСМ, которые обнаружили P-волны из изучаемой последовательности, также были исключены, поскольку они не предоставляют непрерывных волновых форм. Вспомогательные станции отправляют короткие сегменты данных по запросу МЦД, инициированному гипотезами событий, построенными с использованием первичной сейсмической сети.

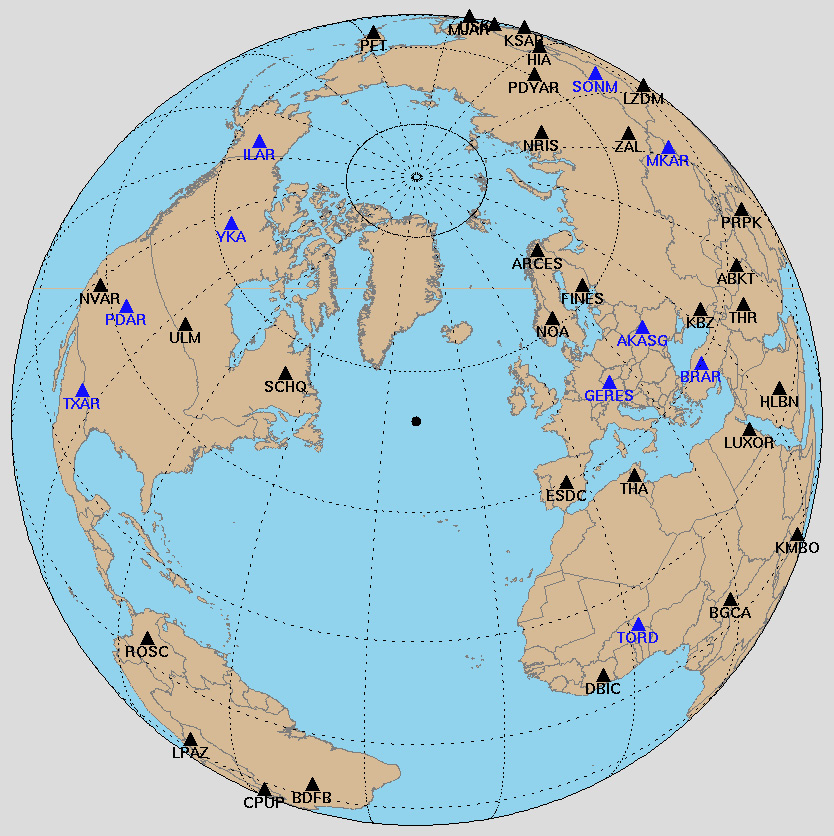

Всего 21 СГ сообщила по крайней мере об одном вступлении P-волны из этой последовательности. На рис. 1 показано положение этих станций относительно главного события. После тщательной проверки чувствительности станций к землетрясениям в Северной Атлантике и качества обнаруженных сигналов в СБЯ только десять лучших станций были выбраны для создания шаблонов волновых форм и дальнейшего непрерывного ККВФ анализа. Эти станции выделены на рис. 1. Четыре из них (ILAR, PDAR, TXAR и YKA) расположены в Северной Америке, пять (AKASG, BRTR, GERES, MKAR и SONM) в Евразии и одна (TORD) в Африке. Распределение этих станций не является оптимальным и имеет первичный азимутальный разрыв ~180°. Это значимая проблема как для стандартной обработки МЦД, так и для обработки методом ККВФ.

Была использована автоматическая обработка методом ККВФ, который был разработан в МЦД для целей мониторинга [Bobrov et al., 2014]. Был построен автоматический СС бюллетень (АККБ). Для ККВФ были предварительно выбраны несколько шаблонных волновых форм, записанных первичными СГ МСМ. Процесс обработки заключался в СС шаблонов с непрерывными данными на тех же станциях. Каждое обнаруженное ККВФ вступление имеет две основные характеристики: коэффициент CC и отношение сигнал/шум (SNRсс), оцененное по трассам CC. Для обнаружения сигнала оба параметра должны быть выше своих пороговых значений, зависящих от станции. Полученные ККВФ вступления сигналов ассоциируются с гипотезами событий АККБ по времени в очаге, т.е. времени вступления за вычетом соответствующего эмпирического времени пробега до станции от заданного события с шаблонами, которое называется мастер-событием (МС). Чтобы сравнить СБЯ и АККБ, опытный аналитик должен проверить полученные события АККБ и ассоциированные с ними вступления в соответствии со стандартными правилами и рекомендациями МДЦ. Во время этой интерактивной обработки аналитик также должен был добавить соответствующие вступления на трехкомпонентных первичных станциях МСМ, а также на всех вспомогательных сейсмических станциях. В результате работы аналитика создавались события, полностью соответствующие правилам МЦД и имеющие все стандартные характеристики в соответствии с критериями определения событий (КОС) [Coyne et al., 2012].

В статьях [Gibbons, Ringdal, 2004, 2006] для СГ было предложено использовать нормированную функцию кросс-корреляции, усредненную по всем каналам. Предполагается, что основные события и непрерывные временные ряды имеют одинаковую частоту дискретизации на всех каналах. Для соблюдения условия сохранения подобия сигналов, используемых для ККВФ, абсолютные положения датчиков в данной СГ и амплитудно-частотные характеристики измерительных каналов также не должны меняться со временем. В противном случае ККВФ потеряет в чувствительности и разрешающей способности.

Сейсмический мониторинг режима ДВЗЯИ нацелен на сигналы малой амплитуды от различных типов источников (например, подземных взрывов и землетрясений) на телесейсмических расстояниях. Самые слабые сигналы, представляющие особый интерес, всегда короткие и едва превышают уровень окружающего шума, поэтому все шаблонные сигналы включают несколько секунд P-волны и короткий временной интервал перед сигналом, что обеспечивает дополнительную гибкость во времени начала сигналов на отдельных каналах. Частотная фильтрация является основным средством улучшения отношения сигнал/шум. Формы волн от отдельных вертикальных каналов станций МСМ фильтруются по частоте с использованием каузального полосового фильтра (ПФ) Баттерворта 3-го порядка. Длина заданного окна шаблона зависит от полосы его частот. Например, шаблон для фильтра низких частот между 0.8 и 2.0 Гц имеет длину 6.5 с и включает 1 с до времени вступления. В табл. 1 перечислены характеристики четырех шаблонов, использованных в этом исследовании.

К трассе CC применяется метод обнаружения (детектор), основанный на отношении бегущих короткого среднего (STA) и длинного среднего (LTA) значения абсолютной амплитуды. Суммарные трассы CC могут содержать выбросы, связанные с шумом из-за ограниченного произведения длительности сигнала и полосы пропускания [Gibbons, Ringdal, 2006; Schaff, Richards, 2011]. Чтобы сгладить эти всплески, STA приблизительно равен одному периоду, связанному с самой низкой частотой среди всех используемых фильтров, – 0.8 с. В данном исследовании порог обнаружения установлен на значении STA/LTA (=SNRcc) выше 3.0.

Д.И. Бобров с соавторами [Bobrov et al., 2014] предложили динамическую переменную для отбраковки ложных вступлений. Она основана на отношении норм L2 двух сигналов: ||s||/||m||, где s и m – векторы данных искомого и шаблонного сигналов. Логарифм отношения ||s||/||m||

RM=log(||s||/||m||)=log||s||–log||m||

представляет собой разницу станционных магнитуд двух событий или их относительную магнитуду. Эта разница имеет четкий физический смысл для близких событий с похожими формами волн. Для данной пары искомый сигнал/шаблон, характеризующейся похожими функциями источника и путями распространения, относительная магнитуда не должна сильно меняться для ассоциированных с событием станций, так как магнитуда растет пропорционально логарифму амплитуды. Большие отклонения на какой-либо станции от относительной магнитуды, усредненной по всем ассоциированным станциям, можно интерпретировать как указание на ложную ассоциацию станции или фазы. В данном исследовании было принято пороговое значение 0.7 для отклонения станционного RM от среднего значения по сети.

Процесс локальной ассоциации (ЛА), применяемый в данной работе, подробно описан в работе [Bobrov et al., 2016]. Он включает и процедуру разрешения конфликтов. Близкие МС могут создавать похожие новые гипотезы событий, конкурирующие за одни и те же физические сигналы на ассоциированных станциях. Выбор из нескольких похожих гипотез в АККБ основан на количестве ассоциированных станций. Спорные вступления достаются той гипотезе, у которой число ассоциированных фаз максимально. Если несколько гипотез содержат одинаковое число фаз, то выигрывает событие с наименьшим среднеквадратичным отклонением времени в очаге.

Рис. 1. Расположение первичных станций МСМ относительно эпицентра землетрясения (черный кружок в центре). Десять групповых станций, использованных в этой работе, выделены синим цветом.

Fig. 1. Location of the primary Internation Monitoring System (IMS) stations relative to the earthquake epicenter (black circle in the center). Ten array stations involved herein are highlighted in blue.

Таблица 1. Временные окна и частотные полосы шаблонов P-волн

Table 1. Temporal windows and frequency bands of P-wave patterns

Фильтр | Окно, с | Имя | ||||

Нижний, Гц | Верхний, Гц | Тип | Порядок | До сигнала | Сигнал | |

0.8 | 2.0 | ПФ | 3 | 1.0 | 5.5 | P0820 |

1.5 | 3.0 | ПФ | 3 | 1.0 | 4.5 | P1530 |

2.0 | 4.0 | ПФ | 3 | 1.0 | 3.5 | P2040 |

3.0 | 6.0 | ПФ | 3 | 1.0 | 3.5 | P3060 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

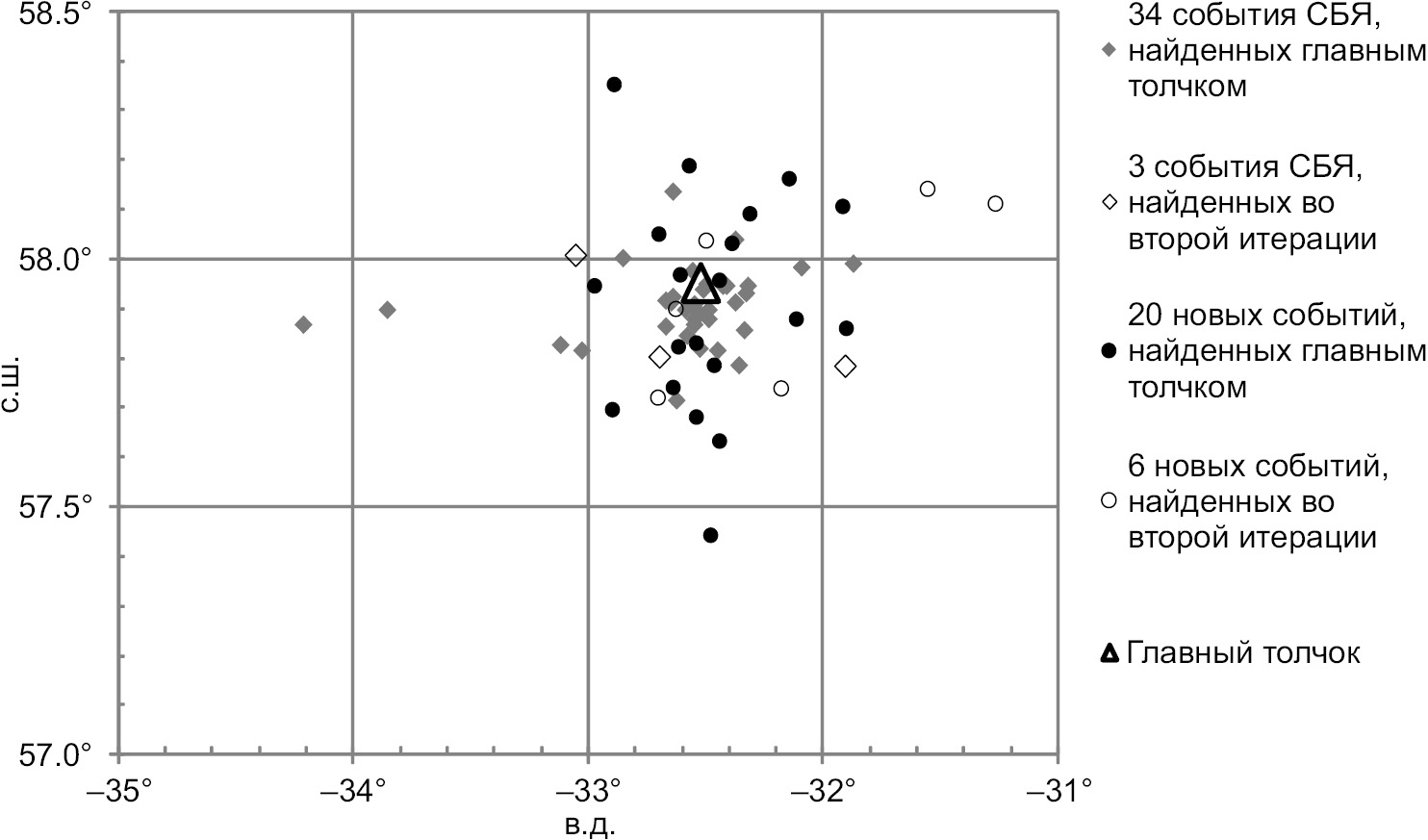

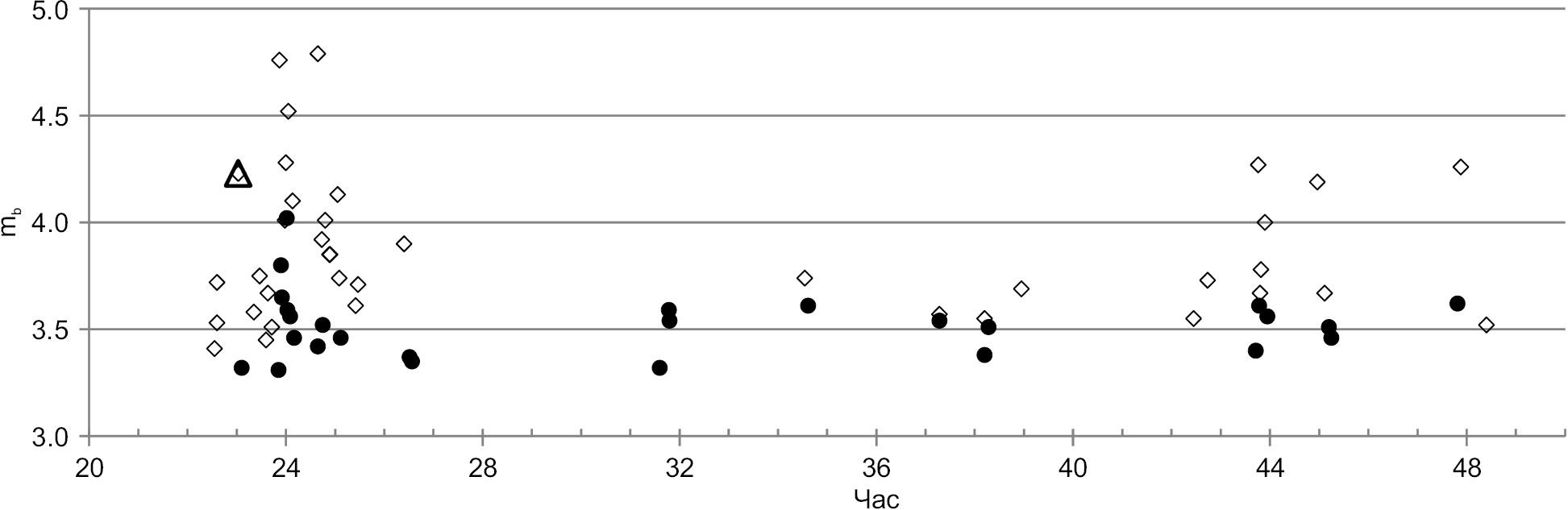

Первый большой толчок произошел 05.10.2011 г., и его сигналы были обнаружены многими сейсмическими станциями МСМ. Методом ККВФ было обработано 36 часов непрерывных данных двадцати одной станции МСМ. Приведенная на рис. 2 схема эпицентров событий иллюстрирует итерационный процесс полного восстановления последовательности, а на рис. 3 показано развитие афтершоковой последовательности во времени. Первый толчок, показанный треугольником на рис. 3, использовался в качестве МС. Это первое событие в последовательности и достаточно большое, чтобы иметь четкие сигналы на многих станциях первичной сети. Результаты работы с мастер-событиями различной магнитуды показывают высокую эффективность использования шаблонов от основных толчков землетрясений во всех случаях, когда их магнитуда меньше 5.5. Первый главный толчок обнаружил 34 из 37 событий СБЯ, а также 20 новых событий, т.е. всего 54 события. В АККБ было 24 события, и аналитик посчитал оставшиеся четыре гипотезы событий ложными, поскольку их сигналы не могли быть четко идентифицированы. Метод ККВФ очень чувствительный и может обнаруживать сигналы ниже уровня шума. Затем из 54 старых и вновь созданных событий были выбраны 40 событий, подходящих для ККВФ по качеству шаблонных сигналов, и процесс обнаружения и ассоциации был повторен. Удалось обнаружить только шесть (и очень слабых) новых и оставшиеся ненайденными на первой итерации три события СБЯ. Ни одно событие, построенное во время второй итерации, не было достаточно подходящим для использования в качестве МС с качественными шаблонами сигналов, и дальнейший поиск событий в афтершоковой последовательности был остановлен.

События в изучаемой последовательности афтершоков были обнаружены методом ККВФ с использованием различных фильтров.

Природа механизма их источника, вероятно, связанного с вулканизмом, подразумевала развитие разрыва в косейсмической стадии с немного пониженной скоростью, что должно было отражаться в относительном преобладании низкочастотной части спектра излучения. Фильтр P0820 дал наибольшее количество вступлений (6144), использованных во всех событиях, построенных ККВФ. Высокочастотный фильтр, P3060, дал только 40 вступлений. Для ARCES и FINES это естественная полоса частот обнаружения сигналов от небольших событий, связанная с исключительно высоким уровнем микросейсмического шума в диапазоне 0.5–3.0 Гц. Другие два фильтра обнаружили 3426 (P1530) и 1284 (P2040) сигнала.

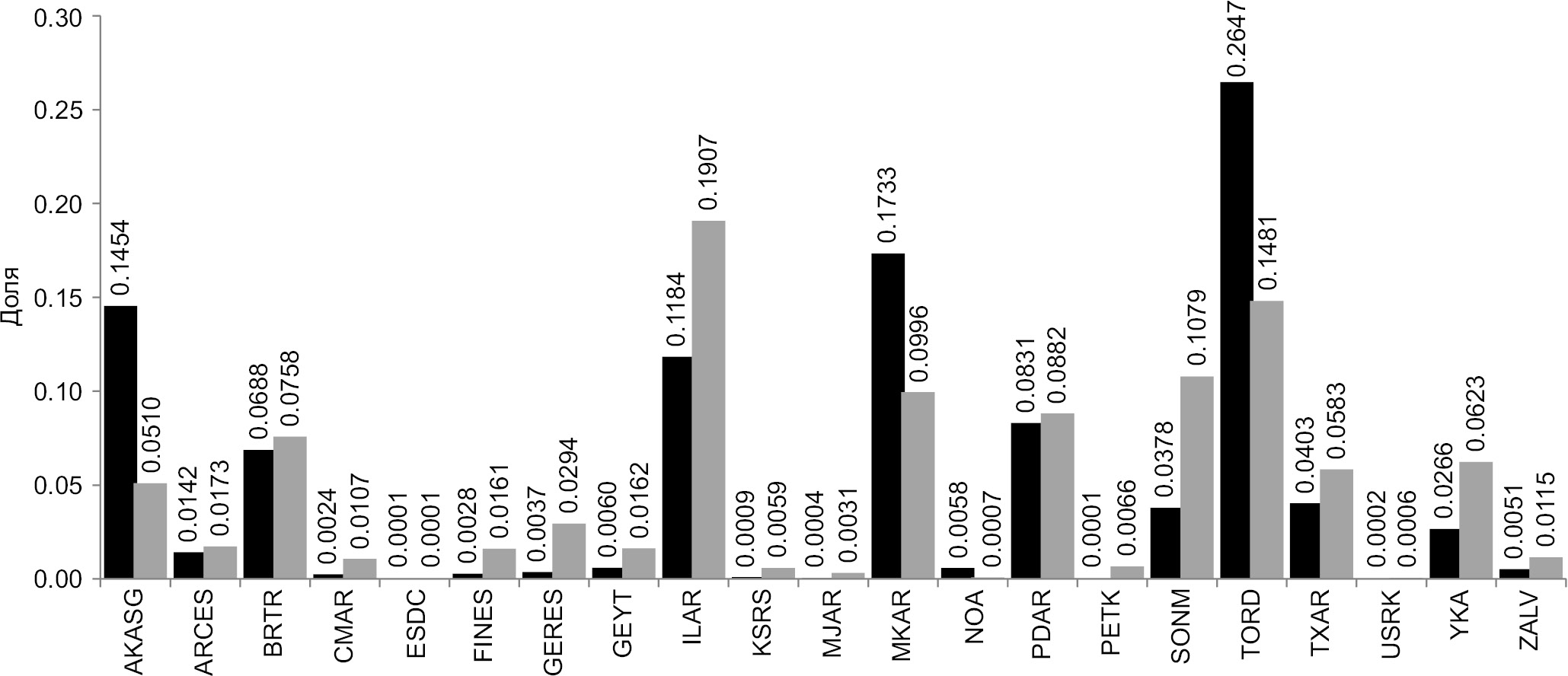

Сейсмические станции МСМ характеризуются большими различиями в общем количестве вступлений и количестве тех из них, что используются в событиях СБЯ. Вклад станции зависит от ее чувствительности и разрешения; большие по апертуре СГ обычно обнаруживают больше реальных сигналов. Метод ККВФ показывает ту же общую тенденцию. На рис. 4 приведены доли вступлений на каждой станции в суммарном количестве для общего числа всех вступлений (142537), полученных с помощью ККВФ. Также показаны доли станций в общем числе вступлений, попавших в бюллетень АККБ (10894). Доля в АККБ составляет 7.6 % от общего числа вступлений. Наибольшую часть ассоциированных с событиями АККБ вступлений демонстрирует СГ TORD. Эта СГ имеет высокую чувствительность, определяемую использованием 15 датчиков, и, видимо, удачно расположена относительно источника. Станция ILAR дает наибольшую долю ложных срабатываний детектора, но также незаменима для АККБ. Станции MKAR и AKASG обнаруживают много сигналов и имеют низкий уровень ложных срабатываний. Есть станции, которые невозможно эффективно использовать в данной работе, потому что их вклад в АККБ незначителен. Например, PETK дает только одно ассоциированное вступление для самого большого события. На основе статистики на рис. 2 для обработки было выбрано десять лучших СГ: AKASG, BRTR, GERES, ILAR, MKAR, PDAR, SONM, TORD, TXAR и YKA.

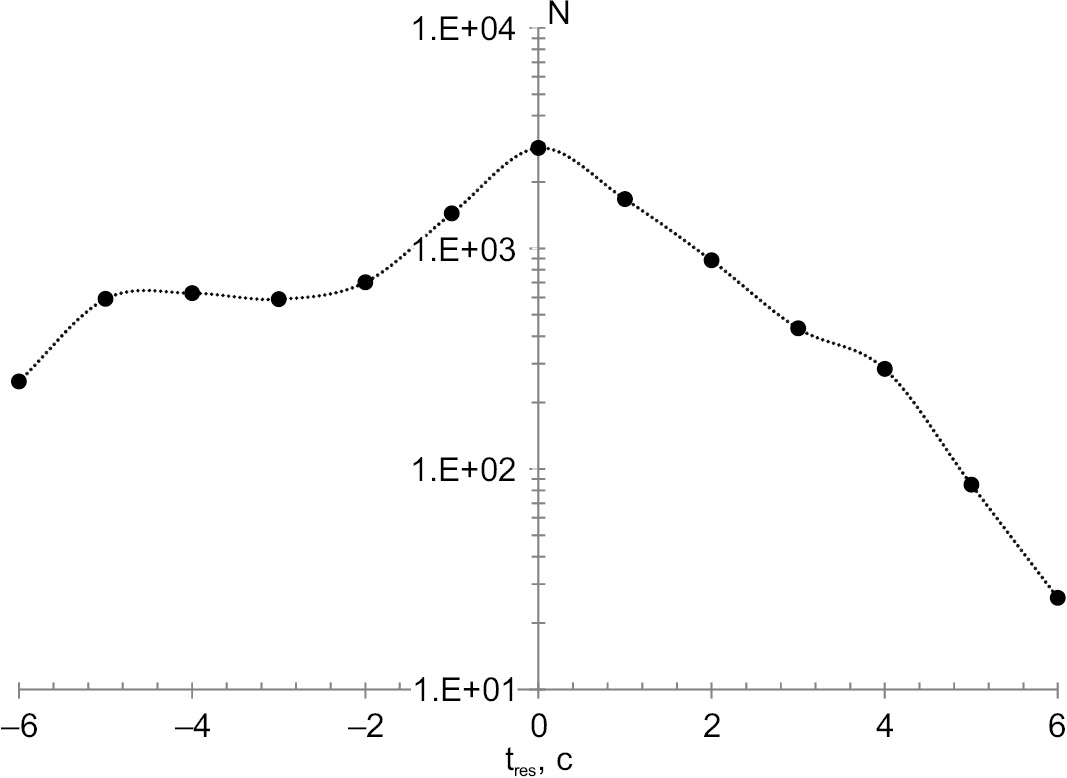

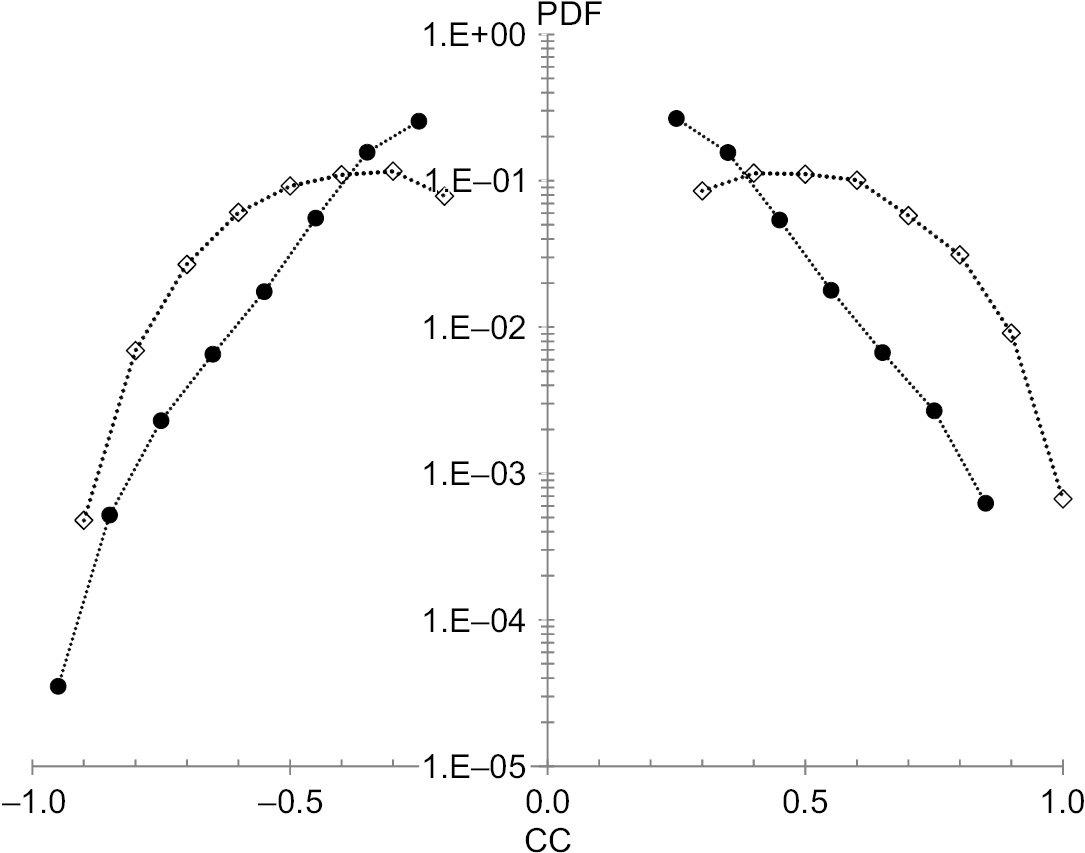

На рис. 5 показано частотное распределение разности времени пробега, tres, между физически одинаковыми вступлениями в СБЯ и ассоциированными с событиями АККБ. Абсолютное значение наибольшей возможной разности было установлено на 6 с. Ранние вступления, полученные ККВФ (положительная разность), характеризуются экспоненциальным распределением, а поздние вступления характеризуются постоянным уровнем частотного распределения между –2 и –5 с. Большинство разностей времен вступлений находятся в пределах ±2 с. Для тех же вступлений, ассоциированных с событиями АККБ, и для всех ККВФ вступлений на рис. 6 приведены функции плотности вероятности CC. Для всех вступлений наблюдается практически экспоненциальный спад, а для ассоциированных имеется слабый пик в районе 0.55, после которого спад становится быстрее экспоненциального. Кривые пересекаются в районе 0.5. Ассоциированные вступления имеют высокие значения CC, что является важной характеристикой вступления для ассоциации с событием, соответствующим критериям МЦД.

Двадцать шесть новых событий СБЯ, найденных с помощью кросс-корреляции, приведены в табл. 2. Они охватывают 25-часовой временной интервал. Магнитуды по объемным волнам, полученные в интерактивном режиме, варьируются от 3.31 до 4.02. Количество определяющих фаз (ndef), включая фазы от вспомогательных групповых станций и всех 3-C станций, использованных в интерактивном анализе, варьируется от 3 до 10. Расстояние от главного события было рассчитано с использованием стандартной программы определения местоположения МЦД. Оно изменяется от 4.8 км (mb(МЦД)=3.59 и десять определяющих вступлений) до 76.7 км (mb(МЦД)=3.46 и три определяющих вступления).

В рамках интерактивной обработки аналитикам МЦД предоставляется бюллетень событий с ассоциированными фазами, полученными в автоматической обработке. После отработки всех автоматических гипотез событий производится визуальная проверка на возможность пропуска событий, подобных уже сформированным событиям СБЯ. Это важный этап интерактивного анализа для афтершоковых последовательностей, так как все события после средних землетрясений и взрывов с магнитудой менее 5.0 должны происходить не далее 10–15 км от главного толчка, а их сигналы на ассоциированных станциях, расположенных на телесейсмических расстояниях, должны быть очень похожи друг на друга. С этой точки зрения важно, как выглядят сигналы от пропущенных МЦД афтершоков.

Главный толчок был самым эффективным МС, хотя были и другие события, которые могли бы служить главными. Даже событие с mb=3.73 (МЦД orid=7990752) обнаружило 28 событий СБЯ и 10 новых, как показано в табл. 3. Новые события СБЯ, найденные различными МС, прошли процедуру разрешения конфликтов, и поэтому их общее число равно 26, а суммарное в табл. 3 более 100. По определению, значения SNR реальных сигналов на тех же станциях спадают с уменьшением магнитуды повторяющихся событий. В результате оценки CC и SNRcc для меньших по магнитуде МС также оказываются ниже, и некоторые из них оказываются ниже пороговых значений. Сформированные ими гипотезы имеют меньше ассоциированных вступлений и проигрывают в процессе разрешения конфликтов. Главный толчок и остальные относительно крупные события выигрывают в разрешении конфликтов с малыми, а в конфликте между собой выигрывает крупное событие, которое дает наименьшую среднеквадратичную невязку времени в источнике. Множество причин влияют на величину невязки, и выбор между гипотезами разных, но близких по местоположению и магнитуде МС, скорее всего, случаен. Для интерактивного анализа, видимо, любая из лучших гипотез АККБ является достаточной для формирования одинаковых окончательных версий события для СБЯ.

Рис. 2. Расположение эпицентров форшоков, афтершоков и основного толчка.

Fig. 2. Location of foreshock, aftershock and main shock epicenters.

Рис. 3. Развитие афтершоковой последовательности во времени. События СБЯ показаны ромбами, основное событие – треугольником, новые события – точками.

Fig. 3. Temporal development of an aftershock sequence. The SEB-listed events are shown by rhombs, the main shock – by a triangle, new events – by dots.

Рис. 4. Распределение доли вступлений на 21 станции МСМ, оцененное по всем вступлениям, полученным ККВФ, и по ассоциированным с событиями АККБ. Черный цвет – афтершоки в АККБ, серый цвет – все ККВФ вступления.

Fig. 4. Distribution of a fraction of arrival times at 21 IMS stations, estimated from all the arrival times obtained by the WCC and from those associated with events hosted by the aXSEL. Black color stands for the aXSEL-hosted aftershocks, gray color – for all the WCC-based arrival times.

Рис. 5. Частотное распределение разности времен пробега одинаковых вступлений в АККБ и СБЯ, tres, для ассоциированных вступлений в АККБ.

Fig. 5. Frequency distribution of travel-time difference of equal arrivals in the aXSEL and SEB, tres, for associated arrivals in the aXSEL.

Рис. 6. Функции плотности вероятности (PDF) для CC, определенные только для афтершоков (ромбы) и всех ККВФ-вступлений.

Для событий АККБ как положительные, так и отрицательные оценки CC распределены практически нормально для |CC|>0.5. Меньшие CC представлены недостаточно. Для всех вступлений распределение спадает почти экспоненциально.

Fig. 6. Probability density functions (PDF) for cross-correlation (CC), determined only for the aftershocks (rhombs) and all WCC-based arrivals.

For the aXSEL-hosted events, both positive and negative CC values are distributed nearly normally for |CC|>0.5. Lesser CC are insufficiently represented. The distribution is almost a decaying exponential for all the arrivals.

Таблица 2. Новые афтершоки СБЯ, сформированные аналитиком и соответствующие КОС

Table 2. New aftershocks listed in SEB by the analyst according to EDC (Event Determination Criteria)

Дата | Время в очаге | mb (МЦД) | ndef | Расстояние, км | |||

05.10.2011 | 23:06:39 | 3.32 | 4 | 49.52 | |||

05.10.2011 | 23:51:58 | 3.31 | 5 | 28.16 | |||

05.10.2011 | 23:54:20 | 3.80 | 6 | 38.17 | |||

05.10.2011 | 23:55:51 | 3.65 | 8 | 13.80 | |||

06.10.2011 | 00:01:38 | 4.02 | 10 | 5.36 | |||

06.10.2011 | 00:02:31 | 3.59 | 10 | 4.79 | |||

06.10.2011 | 00:05:23 | 3.56 | 7 | 35.97 | |||

06.10.2011 | 00:10:45 | 3.46 | 3 | 76.62 | |||

06.10.2011 | 00:39:18 | 3.42 | 4 | 36.28 | |||

06.10.2011 | 00:45:54 | 3.52 | 8 | 9.17 | |||

06.10.2011 | 01:07:19 | 3.46 | 8 | 39.36 | |||

06.10.2011 | 02:31:30 | 3.37 | 5 | 31.80 | |||

06.10.2011 | 02:34:16 | 3.35 | 6 | 61.11 | |||

06.10.2011 | 07:36:33 | 3.32 | 5 | 26.43 | |||

06.10.2011 | 07:47:04 | 3.59 | 6 | 56.75 | |||

06.10.2011 | 07:48:25 | 3.54 | 9 | 24.72 | |||

06.10.2011 | 10:37:51 | 3.61 | 5 | 27.02 | |||

06.10.2011 | 13:17:19 | 3.54 | 4 | 11.75 | |||

06.10.2011 | 14:12:58 | 3.38 | 6 | 8.48 | |||

06.10.2011 | 14:17:29 | 3.51 | 8 | 15.83 | |||

06.10.2011 | 19:43:05 | 3.40 | 5 | 30.34 | |||

06.10.2011 | 19:47:26 | 3.61 | 5 | 15.18 | |||

06.10.2011 | 19:57:48 | 3.56 | 6 | 19.81 | |||

06.10.2011 | 21:12:34 | 3.51 | 8 | 32.30 | |||

06.10.2011 | 21:15:49 | 3.46 | 5 | 18.90 | |||

06.10.2011 | 23:49:25 | 3.62 | 9 | 25.47 | |||

Таблица 3. Количество событий, найденных десятью лучшими МС

Table 3. Number of events detected by the ten best ME

МЦД Orid | mb | Всего найдено | СБЯ | Новые | ||

7980438 | 4.226 | 54 | 34 | 20 | ||

7983356 | 4.127 | 48 | 34 | 14 | ||

7983740 | 4.264 | 44 | 32 | 12 | ||

7990093 | 3.712 | 36 | 28 | 8 | ||

7990652 | 4.186 | 47 | 32 | 15 | ||

7990752 | 3.728 | 38 | 28 | 10 | ||

7982858 | 4.283 | 50 | 35 | 15 | ||

7980722 | 4.755 | 47 | 34 | 13 | ||

7980735 | 4.788 | 47 | 33 | 14 | ||

7990812 | 4.272 | 44 | 34 | 10 | ||

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ ПО ДАННЫМ МЦД

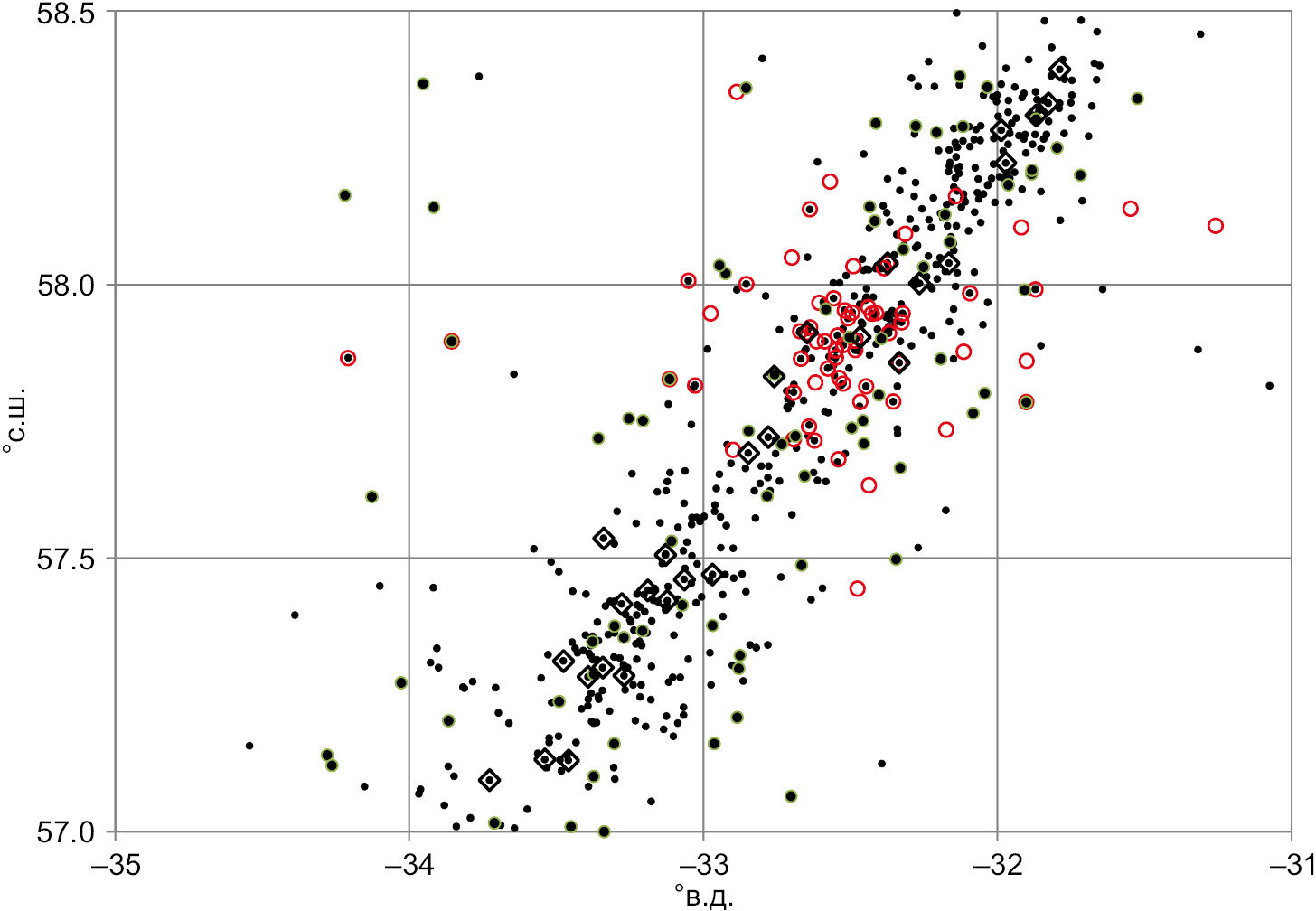

Используя пример применения ККВФ к короткой афтершоковой последовательности на небольшом участке с высокой сейсмической активностью, можно оценить перспективы этого метода при расширении временного промежутка до всего имеющегося набора сейсмических данных МСМ. На рис. 7 показана схема расположения 588 землетрясений в СБЯ за период с 14.02.2001 г. по 27.06.2024 г., зарегистрированных в зоне, ограниченной координатами 57.0–58.5° с.ш., 35–31° в.д. Новые афтершоки, описанные в этой работе, не имеют решений в официальном СБЯ и не входят в общее число 588 событий, а показаны отдельно в общей группе событий, полученных с помощью ККВФ. Как видно, сейсмичность в этом сегменте хребта интенсивна и не имеет видимых разрывов по его протяжению. Некоторые землетрясения находятся вдалеке от хребта, что, вероятно, связано с падением точности локации событий при снижении числа ассоциированных с ними станций. На рис. 7 события с тремя – пятью ассоциированными станциями выделены большим размером представляющего их круга. Большинство удаленных от хребта землетрясений имеют небольшую магнитуду – от 3.3 до 3.8. Предполагая примерно такую же долю пропущенных в СБЯ событий, как и в афтершоковой последовательности, исследованной в этой работе, можно оценить полное количество событий после применения ККВФ. Для 67 % получится 980 событий, среди которых будут не только слабые афтершоки, но и события с магнитудой 4.0 и выше, как свидетельствует табл. 2.

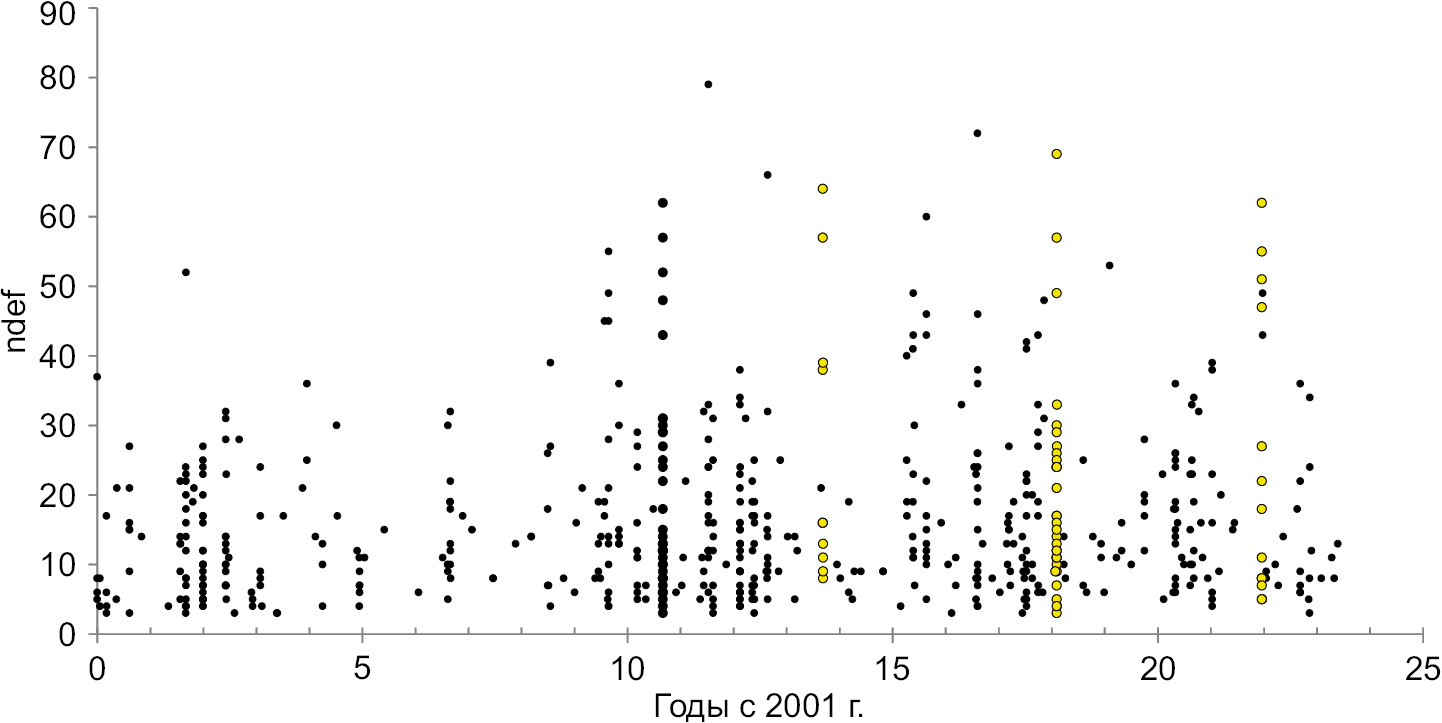

На рис. 8 показано развитие во времени сейсмичности в исследуемом сегменте Срединно-Атлантического хребта, где на вертикальной оси приведены значения числа ассоциированных с событием станций, ndef. Афтершоковые последовательности выражаются практически вертикальными линиями из точек событий (форшоки, главные события и афтершоки), одна из которых проанализирована в этой работе и выделена крупными черными точками. Непрерывный анализ с помощью ККВФ требует больших расчетных мощностей. Как альтернатива непрерывному расчету, могут быть выбраны три афтершоковых последовательности, выделенные на рис. 8 открытыми кружками. Две из трех последовательностей имеют практически самое большое количество событий, а последовательность 12.10.2014 г. отличается тем, что имеет всего десять событий, два из которых очень крупные в аспекте ndef. Ее следует проверить на пропущенные события.

Выбор МС для будущего анализа с помощью ККВФ основан на наибольшем количестве ассоциированных фаз, ndef, и магнитуде mb. Они должны равномерно покрывать зону исследования на рис. 7, где предполагаемые 28 МС показаны ромбами. Нужно отметить, что крупные события расположены вблизи центральной оси хребта. Именно там происходят самые мощные землетрясения, включая те, что создали афтершоковую последовательность 05.10.2011 г. Большинство событий, произошедших с 2001 г., это афтершоки или форшоки нескольких землетрясений с относительно высокой магнитудой.

Применение ККВФ к небольшой последовательности афтершоков и последующий интерактивный анализ, в котором были созданы истинные события СБЯ и отброшены ложные гипотезы, открывает и возможность использования преимуществ машинного обучения к автоматическому созданию истинных событий СБЯ из АККБ. Имея в качестве обучающего набора данных истинные и ложные гипотезы событий по результатам работы аналитика МЦД, можно применить полученную модель машинного обучения ко всему набору данных, рассчитанному методом ККВФ с 2001 г. События, созданные в таком режиме из гипотез АККБ, будут находиться в непосредственной пространственной близости от 26 истинных событий, подтвержденных аналитиком МЦД. Вероятность того, что новые события также будут соответствовать правилам КОС при интерактивном анализе, велика. Однако выборочная проверка вновь созданных гипотез могла бы повысить как предсказательную силу модели, так и статистическую надежность новых гипотез. При этом достигается как экономия рабочего времени аналитиков, так и существенное повышение полноты СБЯ. Такой подход может быть применен в любом сегменте Срединно-Атлантического хребта, как и в любом районе Земли, где нет плотных сейсмических сетей, превосходящих по чувствительности и разрешающей способности МСМ.

Рис. 7. Землетрясения (всего 588+24) СБЯ в районе, ограниченном координатами 57.0–58.5° с.ш., 35–31° в.д., и найденные за период с 14.02.2001 г. по 27.06.2024 г., отмечены черными точками.

Все 64 события, рассмотренные в данной работе, отмечены открытыми красными кружками. Новые афтершоки не имеют аналогов в базе МЦД. События с тремя – пятью ассоциированными станциями выделены большим размером, а 28 предполагаемых МС показаны ромбами.

Fig. 7. SEB-hosted earthquakes (588+24 in total) in the area at coordinates 57.0–58.5° N, 35–31° E, detected in the period from February 14, 2001 to June 27, 2024, are marked by black dots.

All 64 events considered here are marked by blank red circles. New aftershocks do not have analogues in the IDC database. The events associated with three – five stations are large-sized, and 28 events inferred by Master-Event (ME) are shown by rhombs.

Рис. 8. Развитие сейсмичности сегмента Срединно-Атлантического хребта во времени на рис. 7.

Fig. 8. Temporal development of seismicity of the Mid-Atlantic Ridge segment in Fig. 7.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возможности применения ККВФ к данным МСМ для повышения полноты СБЯ основаны на понижении порога обнаружения сигналов. Любые значения SNRcc и CC выше некоторых заранее заданных порогов можно рассматривать как свойство реального сигнала, который в дальнейшем можно будет ассоциировать с надежной гипотезой события. С помощью плотной сети МС, обладающих высококачественными шаблонными сигналами на первичных СГ МСМ, можно обнаруживать вступления подобных по форме сейсмических фаз, а затем формировать гипотезы естественных и антропогенных событий вблизи гипоцентров МС. Использование ККВФ позволяет обнаруживать более слабые сигналы, чем обеспечивают принятые в МЦД методы обнаружения сигналов. В результате можно автоматически построить на 50–100 % больше реальных сейсмических событий, чем включено в СБЯ МЦД.

Основной результат данного исследования состоит в том, что пропуск примерно 70 % событий в стандартном бюллетене МЦД для одного рассмотренного случая сейсмичности в Северной Атлантике был доказан с помощью методов, принятых в МЦД. Все пропущенные события были сформированы опытными аналитиками по правилам интерактивной обработки. Все новые события, созданные на основе гипотез АККБ, успешно прошли процедуры проверки на соответствие требованиям к сейсмическим событиям МЦД. В МЦД был разработан предварительный прототип автоматической обработки с помощью ККВФ [Bobrov et al., 2016]. Он включает три основных этапа. Во-первых, рассчитывается трасса коэффициента кросс-корреляции для шаблонных сигналов заданного МС и непрерывных записей на тех же станциях. Выполняется детектирование сигналов на основе статистического поведения отношения сигнал/шум для CC. Во-вторых, для всех полученных сигналов выполняется тщательная проверка их качества с использованием FK-анализа, применяемого к трассам CC на отдельных каналах всех включенных СГ и трехкомпонентных станций. В-третьих, выполняется локальная, т.е. ограниченная расстоянием высокой корреляции сигналов на одинаковых станциях от событий вокруг МС, ассоциация времен в очаге всех прошедших отбор на предыдущем этапе сигналов. Времена в очаге рассчитываются из времен вступления сигналов, которые сводятся к временам в очаге вычитанием скорректированного на положение искомого события экспериментально измеренного времени пробега от МС до станции. При наличии нескольких гипотез АККБ, конкурирующих за одно физическое вступление, конфликт разрешается в пользу самой статистически надежной гипотезы. В результате создается окончательный бюллетень АККБ. Он аналогичен автоматическому бюллетеню, создаваемому в МЦД на основе вступлений, полученных энергетическим детектором. Преимущество ККВФ детектора над энергетическим для повторяющихся сигналов достигает порядка величины. Повторяющиеся сейсмические события – это фундаментальное свойство областей с высокой сейсмичностью [Tatevossian, 2024]. Изучение таких областей требует высокой чувствительности регистрирующей сети и точности оценки основных параметров сигналов и источников.

Всего за годы работы МСМ и МЦД за северным полярным кругом было зарегистрировано более 9000 сейсмических событий, а выше 56.33° с.ш. найдено более 26000 событий. Как следует из результатов данной работы, многие небольшие землетрясения, в том числе слабые афтершоки вулканического, вулканотектонического и тектонического происхождения, могут быть найдены методом ККВФ в дополнение к СБЯ. Кроме того, уточнение относительной локации уже найденных и новых событий позволит построить более точную картину распределения источников с магнитудой, оцененной по относительной шкале, вдоль разломов или вокруг вулканов.

Список литературы

1. Adushkin V.V., Bobrov D.I., Kitov I.O., Rozhkov M.V., Sanina I.A., 2017. Remote Detection of Aftershock Activity as a New Method of Seismic Monitoring. Doklady Earth Sciences 473, 303–307. https://doi.org/10.1134/S1028334X17030011.

2. Adushkin V.V., Kitov I.O., Sanina I.A., 2025. Aftershock Emission at the DPRK Punggye-Ri Test Site Continues to the Present. Doklady Earth Sciences 521, 21. https://doi.org/10.1134/S1028334X25605759.

3. Arrowsmith S.J., Eisner L., 2006. A Technique for Identifying Microseismic Multiplets and Application to the Valhall Field, North Sea. Geophysics 71 (2), 31–40. https://doi.org/10.1190/1.2187804.

4. Baisch S., Ceranna L., Harjes H.-P., 2008. Earthquake Cluster: What Can We Learn from Waveform Similarity? Bulletin of the Seismological Society of America 98 (6), 2806–2814. https://doi.org/10.1785/0120080018.

5. Беседина А.Н., Виноградов Е.А. Идентификация слабых сейсмических событий в условиях Восточно-Европейской платформы // Динамические процессы в геосферах. 2016. № 8. С. 76–85.

6. Bobrov D., Kitov I., Zerbo L., 2014. Perspectives of Cross Correlation in Seismic Monitoring at the International Data Centre. Pure and Applied Geophysics 171, 439–468. https://doi.org/10.1007/s00024-012-0626-x.

7. Bobrov D.I., Kitov I.O., Rozhkov M.V., Friberg P., 2016. Towards Global Seismic Monitoring of Underground Nuclear Explosions Using Waveform Cross Correlation. Part I: Grand Master Events. Seismic Instruments 52, 43–59. https://doi.org/10.3103/S0747923916010035.

8. Burnaby T., 1953. A Suggested Alternative to the Correlation Coefficient for Testing the Significance of Agreement Between Pairs of Time Series, and Its Application to Geological Data. Nature 172, 210–211. https://doi.org/10.1038/172210b0.

9. Cesca S., Metz M., Büyükakpınar P., Dahm T., 2023. The Energetic 2022 Seismic Unrest Related to Magma Intrusion at the North Mid-Atlantic Ridge. Geophysical Research Letters 50 (13), e2023GL102782. https://doi.org/10.1029/2023GL102782.

10. Coyne J., Bobrov D., Bormann P., Duran E., Grenard P., Haralabus G., Kitov I., Starovoit Yu., 2012. CTBTO: Goals, Networks, Data Analysis and Data Availability. In: P. Bormann (Ed.), New Manual of Seismological Observatory Practice 2 (NMSOP-2). Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, p. 1–41. https://doi.org/10.2312/GFZ.NMSOP-2_ch15.

11. Gibbons S., Kværna T., Ringdal F., 2005. Monitoring of Seismic Events from a Specific Source Region Using a Single Regional Array: A Case Study. Journal of Seismology 9, 277–294. https://doi.org/10.1007/s10950-005-5746-7.

12. Gibbons S.J., Ringdal F., 2004. A Waveform Correlation Procedure for Detecting Decoupled Chemical Explosions, NORSAR. Scientific Report 2-2004, p. 41–50. https://doi.org/10.21348/p.2004.0005.

13. Gibbons S.J., Ringdal F., 2006. The Detection of Low Magnitude Seismic Events Using Array-Based Waveform Correlation. Geophysical Journal International 165 (1), 149–166. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.02865.x.

14. Gibbons S., Ringdal F., Kværna T., 2012. Ratio-to-Moving-Average Seismograms: A Strategy for Improving Correlation Detector Performance. Geophysical Journal International 190, 511–521. https://doi.org/10.31223/osf.io/4zmyf.

15. Gibbons S.J., Sørensen M.B., Harris D.B., Ringdal F., 2007. The Detection and Location of Low Magnitude Earthquakes in Northern Norway Using Multi-Channel Waveform Correlation at Regional Distances. Physics of the Earth and Planetary Interiors 160 (3–4), 285–309. https://doi.org/10.1016/j.pepi.2006.11.008.

16. Harris D., 2006. Subspace Detectors: Theory. Technical Report UCRL-TR-222758. Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA. 46 p. DOI:10.2172/900081.

17. Harris D., 2008. Covariance Modifications to Subspace Bases. Technical Report LLNL-TR-409155. Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, CA. 10 p.

18. Harris D.B., 1991. A Waveform Correlation Method for Identifying Quarry Explosions. Bulletin of the Seismological Society of America 81 (6), 2395–2418. https://doi.org/10.1785/BSSA0810062395.

19. Israelsson H., 1990. Correlation of Waveforms from Closely Spaced Regional Events. Bulletin of the Seismological Society of America 80 (6В), 2177–2193. https://doi.org/10.1785/BSSA08006B2177.

20. Joswig M., 1990. Pattern Recognition for Earthquake Detection. Bulletin of the Seismological Society of America 80 (1), 170–186. DOI:10.1785/BSSA0800010170.

21. Richards P.G., Waldhauser F., Schaff D., Kim W.-Y., 2006. The Applicability of Modern Methods of Earthquake Location. Pure and Applied Geophysics 163, 351–372. https://doi.org/10.1007/s00024-005-0019-5.

22. Rundquist D.V., Sobolev P.O., 2002. Seismicity of Mid-Oceanic Ridges and Its Geodynamic Implications: A Review. Earth-Science Reviews 58 (1–2), 143–161. https://doi.org/10.1016/S0012-8252(01)00086-1.

23. Schaff D.P., Bokelmann G.H.R., Ellsworth W.L., Zanzerkia E., Waldhauser F., Beroza G.C., 2004. Optimizing Correlation Techniques for Improved Earthquake Location. Bulletin of the Seismological Society of America 94 (2), 705–721. https://doi.org/10.1785/0120020238.

24. Schaff D.P., Kim W.-Y., Richards P.G., 2012. Seismological Constraints on Proposed Low-Yield Nuclear Testing in Particular Regions and Time Periods in the Past, with Comments on "Radionuclide Evidence for Low-Yield Nuclear Testing in North Korea in April/May 2010 by Lars-Erik De Geer". Science & Global Security 20 (2–3), 155–171.

25. Schaff D.P., Richards P.G., 2004a. Lg-Wave Cross Correlation and Double-Difference Location: Application to the 1999 Xiuyan, China, Sequence. Bulletin of the Seismological Society of America 94 (3), 867–879. https://doi.org/10.1785/0120030136.

26. Schaff D.P., Richards P.G., 2004b. Repeating Seismic Events in China. Science 303, 1176–1178. https://doi.org/10.1126/science.1093422.

27. Schaff D.P., Richards P.G., 2011. On Finding and Using Repeating Events in and near China. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 116 (В3), B03309. https://doi.org/10.1029/2010JB007895.

28. Schaff D.P., Waldhauser F., 2005. Waveform Cross-Correlation-Based Differential Travel-Time Measurements at the Northern California Seismic Network. Bulletin of the Seismological Society of America 95 (6), 2446–2461. https://doi.org/10.1785/0120040221.

29. Schaff D.P., Waldhauser F., 2010. One Magnitude Unit Reduction in Detection Threshold by Cross Correlation Applied to Parkfield (California) and China Seismicity. Bulletin of the Seismological Society of America 100 (6), 3224–3238. https://doi.org/10.1785/0120100042.

30. Schlindwein V., 2012. Teleseismic Earthquake Swarms at Ultraslow Spreading Ridges: Indicator for Dyke Intrusions? Geophysical Journal International 190 (1), 442–456. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05502.x.

31. Selby N., 2010. Relative Location of the October 2006 and May 2009 DPRK Announced Nuclear Tests Using International Monitoring System Seismometer Arrays. Bulletin of the Seismological Society of America 100 (4), 1779–1784. https://doi.org/10.1785/0120100006.

32. Sigmundsson F., Parks M., Hooper A., Geirsson H., Vogfjörd K.S., Drouin V., Ófeigsson B.G., Hreinsdóttir S. et al., 2022. Deformation and Seismicity Decline Before the 2021 Fagradalsfjall Eruption. Nature 609, 523–528 https://doi.org/10.1038/s41586-022-05083-4.

33. Татевосян Р.Э. Об уровне генерализации сейсмотектонических моделей // Динамические процессы в геосферах. 2024. Т. 16. № 3. С. 114–121. http://doi.org/10.26006/29490995_2024_16_3_114.

34. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 1996. Протокол к ДВЗЯИ. Параграф 18b. Available from: https://www.ctbto.org/sites/default/files/Documents/treaty_text_Russian.pdf (Last Accessed March 3, 2025).

35. Waldhauser F., Schaff D.P., 2008. Large-Scale Relocation of Two Decades of Northern California Seismicity Using Cross-Correlation and Double-Difference Method. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 113 (B8), B08311. https://doi.org/10.1029/2007JB005479.

Об авторах

И. О. КитовРоссия

119334, Москва, Ленинский пр-т, 38/1

И. А. Санина

Россия

119334, Москва, Ленинский пр-т, 38/1

Рецензия

Для цитирования:

Китов И.О., Санина И.А. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АФТЕРШОКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ С ПОМОЩЬЮ КРОСС-КОРРЕЛЯЦИИ ВОЛНОВЫХ ФОРМ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0838. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0838. EDN: ZSEVLX

For citation:

Kitov I.O., Sanina I.A. RECOVERY OF THE AFTERSHOCK SEQUENCE OF THE NORTH ATLANTIC EARTHQUAKE USING WAVEFORM CROSS-CORRELATION. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0838. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0838. EDN: ZSEVLX

JATS XML