Перейти к:

ПРИРОДА ЦИНКОВЫХ ХРОМИТОВ ИЗ ПОЛОСЧАТЫХ ИЛЬМЕНИТ-ГЕМАТИТОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ПЕСЧАНИКОВ БЕЗЫМЯННОЙ ТОЛЩИ ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО ТЕРРЕЙНА (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ВОСТОЧНОГО САЯНА, РОССИЯ)

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0834

EDN: PAOJKN

Аннотация

В статье приводятся первые данные о детритовых цинковых хромитах из полосчатых ильменит-гематитовых кварцевых песчаников терригенной безымянной толщи Тувино-Монгольского террейна юго-восточной части Восточного Саяна. В акцессорных и рудных хромитах из офиолитовых комплексов юго-восточной части Восточного Саяна содержание цинка невысокое и укладывается в диапазон 0.2–1.5 мас. % ZnO. Методом сканирущей электронной микроскопии изучены морфологические и микроструктурные особенности, химический состав детритовых цинковых хромитов. Изучение химического состава минеральных фаз оксидно-титанжелезистых прослоев, состоящих из ильменогематита, Ti-содержащего гематита, псевдобрукита, псевдорутила, цинкового хромита, показало, что Zn (12–27 мас. % ZnO) присутствует только в хромите и совершенно отсутствует в других рудных минералах, что свидетельствует не о том, что хромит обогащался цинком в области сноса и воздействием на терригенную породу при метаморфизме или метасоматозе, а о том, что это особенность коренного источника. Коренным источником изученных детритовых хромитов являются ультрабазит-базитовые породы, их метасоматизированные разности и подиформные хромититы офиолитовых комплексов юго-восточной части Восточного Саяна. В процессе метасоматических изменений мантийных перидотитов, хромититов, под воздействием флюида/гидротермального раствора в хромите происходило замещение Mg на Zn. Локальное обогащение хромитов цинком осуществлялось на стадии субдукции или обдукции офиолитов. Источником цинка могли быть породы субдуцирующего слэба – вулканогенно-осадочные породы, содержащие фрагменты субмаринных гидротермально-осадочных сульфидных руд, обогащенных Zn и вовлеченных в процессы метасоматического изменения мантийных перидотитов и хромититов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Киселева О.Н., Белянин Д.К., Айриянц Е.В., Жмодик С.М., Куликов Ю.И., Рощектаев П.А. ПРИРОДА ЦИНКОВЫХ ХРОМИТОВ ИЗ ПОЛОСЧАТЫХ ИЛЬМЕНИТ-ГЕМАТИТОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ПЕСЧАНИКОВ БЕЗЫМЯННОЙ ТОЛЩИ ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО ТЕРРЕЙНА (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ВОСТОЧНОГО САЯНА, РОССИЯ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0834. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0834. EDN: PAOJKN

For citation:

Kiseleva O.N., Belyanin D.K., Airiyants E.V., Zhmodik S.M., Kulikov Yu.I., Roshchektaev P.A. THE NATURE OF ZINC CHROMITES FROM BANDED ILMENITE-HEMATITE QUARTZ SANDSTONE OF THE BEZYMYANNAYA FORMATION OF THE TUVA-MONGOLIAN TERRANE (SOUTHEASTERN PART OF THE EAST SAYAN, RUSSIA). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0834. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0834. EDN: PAOJKN

ВВЕДЕНИЕ

В терригенных породах чехла Тувино-Монгольского микроконтинента (Восточный Саян), на площади выхода безымянной свиты, в полосчатых ильменит-гематитовых кварцевых песчаниках впервые обнаружены цинковые хромиты. Безымянная свита залегает на фрагментах подстилающего офиолитового комплекса [Dobretsov, Ignatovich, 1988]. Как правило, в хромшпинелидах из офиолитовых ультрабазитов, концентрически-зональных комплексов урала-аляскинского типа, расслоенных ультрабазит-базитовых массивов содержание цинка невысокое и укладывается в диапазон 0.2–0.5 мас. % ZnO, лишь изредка достигая 1 мас. % [Kiseleva, Zhmodik, 2017; Kiseleva et al., 2020, 2024; Arai et al., 2020; Kuzmin et al., 2020]. В свою очередь, в хромшпинелидах из кимберлитов, лампрофиров и ультраосновных ксенолитов из гнейсов в ряде случаев отмечаются повышенные содержания ZnO – от 0.n мас. % до 1–4 мас. % [Eccles et al., 2004; Makeev A.B., Makeev B.A., 2005; Arai, Ishimaru, 2011; Nugumanova, Doroshkevich, 2022; Gao et al., 2023]. Одни из ранее известных и наиболее хорошо изученных, богатых цинком хромитов с очень высоким содержанием цинка установлены на колчеданном месторождении Оутокумпу (Финляндия) – в массивных сульфидных рудах и в хромитовых телах, секущих скарны между перидотитами и кварцитами [Thayer et al., 1964; Fanlo et al., 2015]. Позднее обогащенные цинком хромиты как магматическая особенность либо же как результат поздних эпигенетических процессов установлены в различных геологических обстановках: алмазоносные кимберлиты, лампрофиры; в метасоматизированных/серпентинизированных мафит-ультрамафитовых породах, часто в сочетании с Au-содержащей минерализацией [Murzin et al., 2016]; в метаморфизованных породах, в ассоциации с ультрабазитами – в зонах меланжа, состоящих из измененных ультраосновных и основных пород, пространственно связанных с Fe-Cu-Zn рудопроявлениями (район Сайксвил, Мэрилэнд, США, Западная Австралия) [Wylie et al., 1987]. Цинковые хромиты детритового происхождения присутствуют в терригенных породах [Weiser, Hirdes, 1997; Challis et al., 1995; Onishchenko, 2011; Glukhov et al., 2015; Staddon et al., 2021; Pal et al., 2022]. Предполагается несколько механизмов образования цинковых хромитов и возможных источников цинка. Отмечена следующая закономерность – в геологических комплексах, в которых встречается цинксодержащий хромит, как правило, рядом присутствуют сульфидные рудопроявления [Fanlo et al., 2015] (хотя и не повсеместно), часто проявлены продукты кислого магматизма, которые рассматриваются как источники тепла [Challis et al., 1995]. В то же время цинковая шпинель – ганит ZnAl2O4 – встречается в гранитных пегматитах, контактово-метасоматических, метаморфичеких породах. В целом, высокие содержания Zn в хромшпинелидах связывают с метаморфогенными процессами, гидротермально-метасоматическими преобразованиями и эпигенетическими изменениями в окислительных условиях. Цинк может входить в структуру хромшпинелидов при определенных физико-химических условиях и в присутствии цинка в рудоформирующей системе (расплаве/флюиде/вмещающих породах). Примечательно то, что ганит ZnAl2O4 и оксиды, силикаты, сульфаты, фосфаты цинка в пространственной ассоциации с базальтами и измененными породами габбро-перидотитового комплекса установлены в гидротермальных рудных полях Атлантического океана (рудный узел Победа), хотя оксиды, фосфаты, силикаты цинка нехарактерны для руд и осадков Мирового океана [Lyutkevich et al., 2022]. Цинковый хромит, Cu-содержащий оксид группы шпинели и другие разновидности шпинелидов обнаружены в высокотемпературных парагенезисах фумарол и палеофумарол вулкана Толбачек [Pekov et al., 2020]. Содержание ZnO в акцессорных и рудных хромитах из офиолитовых комплексов Восточного Саяна не превышает 1 мас. %, редко достигая значения 1.5 мас. % [Kiseleva, Zhmodik, 2017; Kiseleva et al., 2020, 2024]. Вопросы, касающиеся источника цинка в цинксодержащих хромитах, при отсутствии пространственной связи офиолитовых комплексов с сульфидными рудопроявлениями, а также геологических процессов, приведших к формированию цинковых хромитов Восточного Саяна, ранее не рассматривались. Целью работы было установить коренной источник детритовых цинковых хромитов в терригенных породах безымянной свиты, определить источник цинка и геологические процессы, с которыми связано формирование цинковых хромитов.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

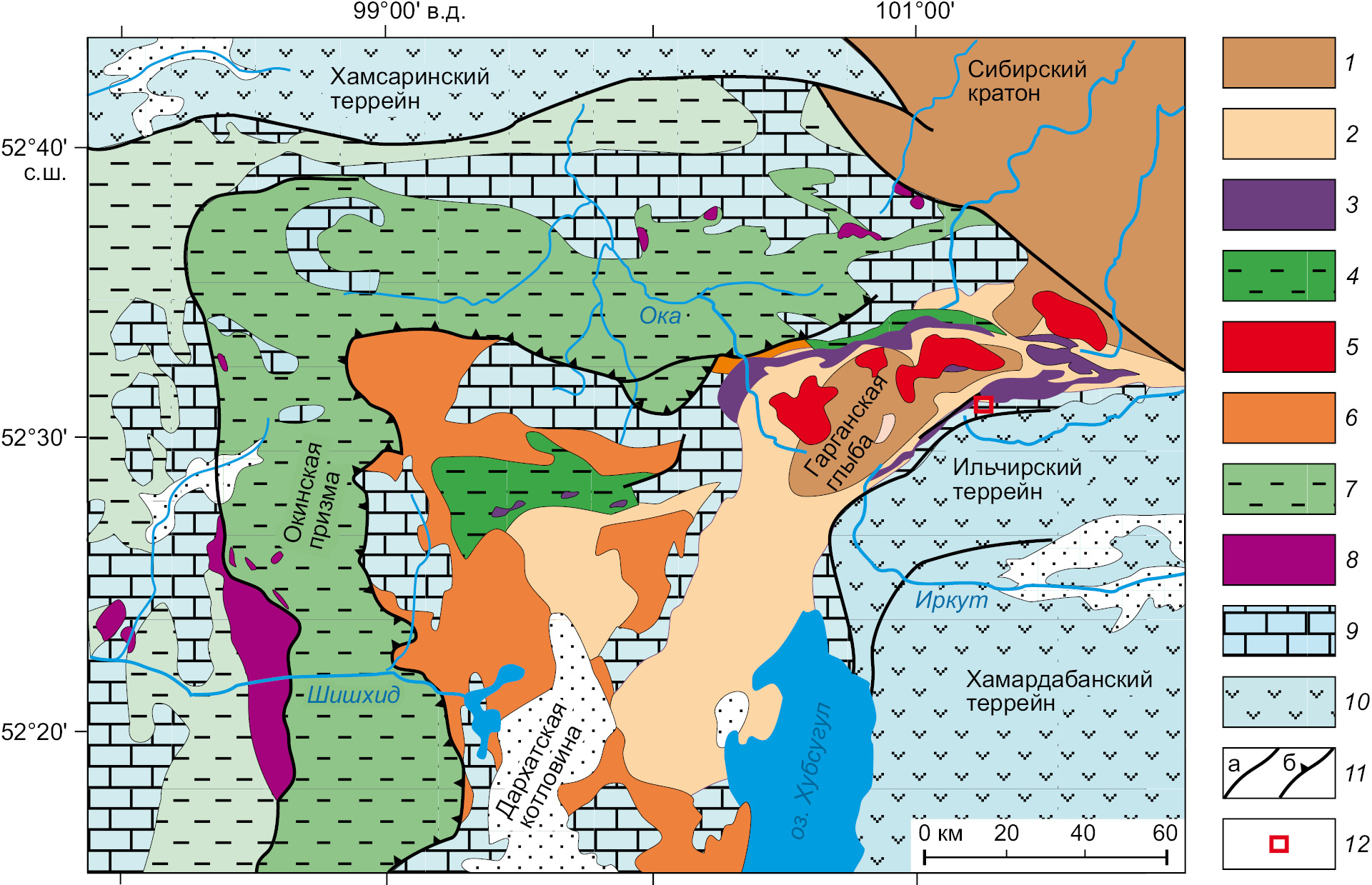

Полосчатые ильменит-гематитовые кварцевые песчаники выделены в составе терригенных пород безымянной свиты, в верховьях руч. Барун-Гол. Безымянная (верхнешумакская) свита (V-Pz1) входит в состав Тувино-Монгольского террейна (ТМТ), который является фрагментом докембрийской континентальной коры Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) и представляет собой композитную структуру. Район исследований находится в северной части ТМТ, который слагают породы фундамента – архейские тоналит-трондьемитовые гнейсы и амфиболиты Гарганской глыбы, мезопротерозойские породы Дунжугурского офиолитового комплекса, неопротерозойские вулканоплутонические образования Сархойской энсиалической вулканической дуги и Шишхидской энсиматической островной дуги с возрастом 782 и 800 млн лет соответственно, вулканогенно-осадочные образования Окинской аккреционной призмы (775 млн лет) [Kuzmichev, 2015, и ссылки в данной работе] (рис. 1). Геологическая характеристика стратифицированных толщ и пород офиолитового комплекса приводится с использованием геологических данных П.А. Рощектаева и литературных данных [Dobretsov, Ignatovich, 1988; Kuzmichev, 2015] (рис. 2).

Рис. 1. Схема тектонического районирования северной части Тувино-Монгольского террейна (по [Kuzmichev, 2015]).

(1–4) – раннебайкальский этап (1000–800 млн лет): 1 – фундамент Гарганской глыбы, 2 – чехол Гарганской глыбы(<800 млн лет); Дунжугурская островная дуга: 3 – офиолиты, 4 – преддуговые отложения; (5–8) – позднебайкальский этап (800–600 млн лет): континентальная дуга: 5 – Сумсунурские тоналиты (790 млн лет), 6 – Сархойские вулканиты (790–700 млн лет), 7 – Окинская аккреционная призма, 8 – офиолиты Шишхидской островной дуги; 9 – чехол Тувино-Монгольского массива (V–Є); 10 – каледониды обрамления Тувино-Монгольского массива; 11 – дизъюнктивные нарушения: а – разломы, б – надвиги; 12 – район исследования (вне масштаба).

Fig.1. The tectonic scheme of the northern Tuva-Mongolian terrane (after [Kuzmichev, 2015]).

(1–4) – Early Baikal stage (1000–800 Ma): 1 – Gargan block basement, 2 – Gargan block cover (<800 Ma), Dunzhugur island arc: 3 – ophiolites, 4 – forearc deposits; (5–8) – Late Baikal stage (800–600 Ma): continental arc: 5 – Sumsunur tonalites (790 Ma), 6 – Sarkhoi volcanic belt (790–700 Ma), 7 – Oka accretionary prism, 8 – Shishkhid island arc ophiolites; 9 – Tuva-Mongolian terrane cover (V–Є); 10 – Paleozoic belts (Caledonides) of Tuva-Mongolian terrane; 11 – disjunctive structures: а – faults, б – thrusts; 12 – study area (out of scale).

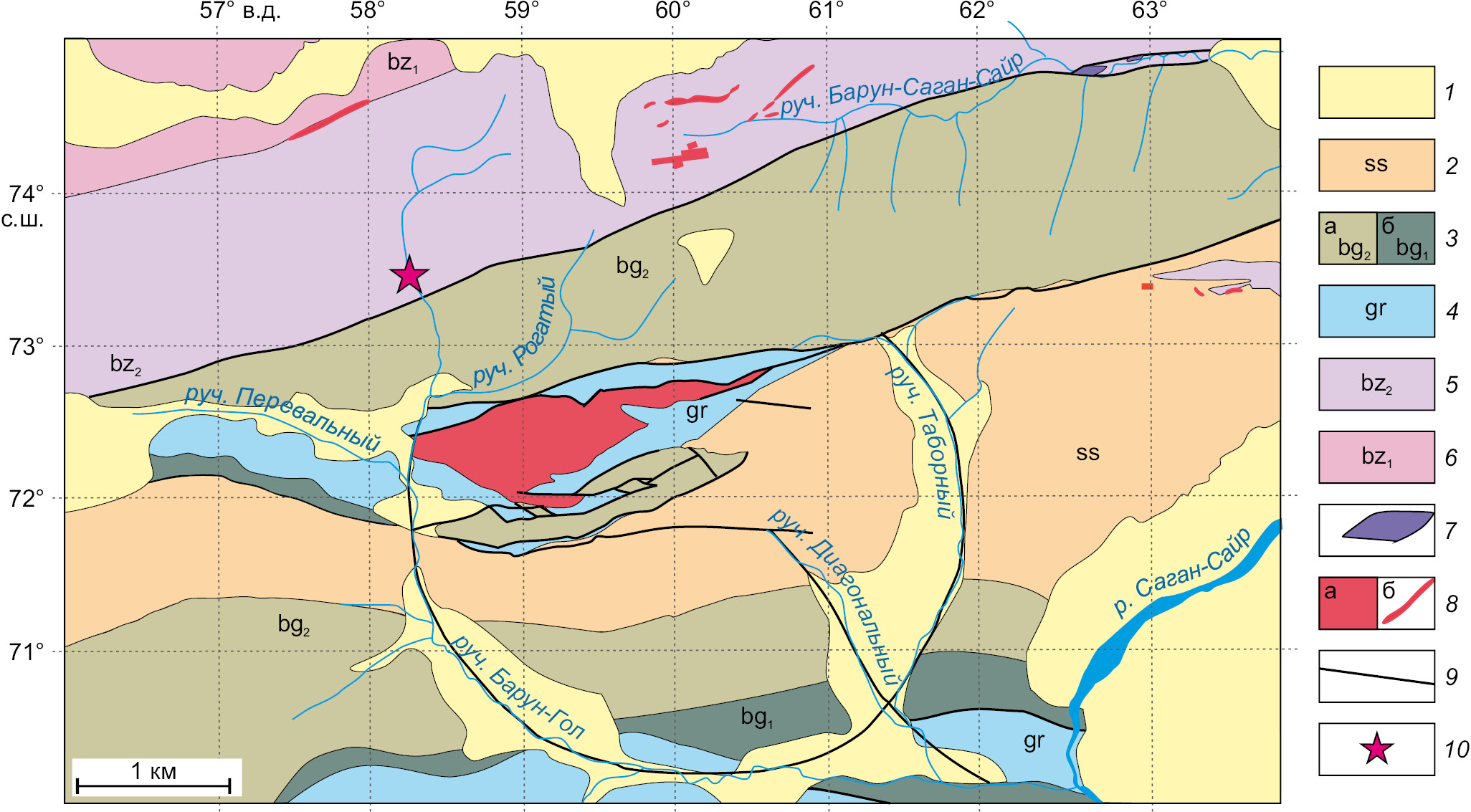

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Барун-гол – Сагансайрского участка с упрощениями (составлена по данным отчета о результатах геологоразведочных работ по Людмилинскому участку за 2012–2013 гг.; составители П.А. Рощектаев, Ю.И. Куликов).

1 – четвертичные отложения; 2 – саган-сайрская свита (ss) (D2–C1); 3 – барунгольская свита (О1–2): а – верхняя подсвита (bg2), б – нижняя подсвита (bg1); 4 – горлыкская свита (gr) (NPR – Є1); 5 – безымянная свита, верхняя подсвита (bz2) (NPR); 6 – безымянная свита, нижняя подсвита (bz1) (NPR); 7 – серпентинизированные перидотиты Ильчирского офиолитового комплекса; 8 – Холбинский интрузивный комплекс (а), дайки риолитов (б); 9 – тектонические контакты, 10 – место отбора проб (52°4'11.7" с.ш.; 101°16'48.9" в.д).

Fig. 2. Geological scheme of the Barun-Gol – Sagan-Sayr site (simplified after P.A Roshchektayev and Yu.I. Kulikov’s report on the results of 2012–2013 exploration at the Lyudmilinsky site).

1 – Quaternary sediments; 2 – Saghan-Sayr formation (ss) (D2–C1); 3 – Barun-Gol formation (О1–2): а – upper subformation (bg2), б – lower subformation (bg1); 4 – Gorlyk formation (gr) (NPR – Є1); 5 – Bezymyannaya formation, upper subformation (bz2) (NPR); 6 – Bezymyannaya formation, lower subformation (bz1) (NPR); 7 – serpentinized peridotites from the Ilchir ophiolite complex; 8 – Holba intrusive complex (а), rhyolite dikes (б); 9 – tectonic contacts; 10 – sampling site (52°4'11.7" N; 101°16'48.9" E).

Офиолитовый комплекс (NPR) обрамляет выходы гранитогнейсов архейского фундамента Гарганской глыбы и во внешнем контуре дуги контактирует с палеозойскими толщами. В состав офиолитовой ассоциации входят мантийные перидотиты с телами подиформных хромититов, кумулятивные перидотиты и габбро, дайковый комплекс, эффузивы и ассоциирующие с ними осадки Ильчирской вулканогенно-осадочной толщи.

Безымянная свита (NPR) залегает с несогласием на подстилающем ее офиолитовом покрове. В основании свиты выделяются горизонты конгломератов. Состав гальки: известняки, метадиабазы, фукситсодержащие сланцы, черные углисто-кремнистые сланцы, сильно измененные ультраосновные породы, гранодиориты, граниты. Нижняя часть безымянной толщи (bz1) представлена преимущественно продуктами перемыва пород вулканогенных пород ильчирской (оспинской) свиты и офиолитов, в том числе офиолитокластовыми мономиктовыми и олигомиктовыми фукситсодержащими конгломератами и песчаниками, метаалевролитами. В кровле присутствует горизонт полимиктовых конгломератов с линзами гематитовых кварцитов. Вверх по разрезу конгломераты сменяются пачкой песчаников с редкими прослоями сланцев, гравелитов или конгломератов. Верхняя часть разреза безымянной свиты (bz2): кварцевые и кварц-карбонатные песчаники, фукситсодержащие песчаники, метаалевролиты. В верхах свиты появляются горизонты доломитов, содержащих терригенную примесь. Общая мощность по р. Арлык-гол 1200–1500 м.

Горлыкская свита (gr) (NPR – Є1) сложена преимущественно мраморизованными известняками и доломитами с кремнями. Контакты с другими стратиграфическими единицами региона и c офиолитами обычно тектонические. Нижние горизонты горлыкской свиты с размывом залегают на породах безымянной свиты и на офиолитах. Породы, подстилающие горлыкскую свиту (базальный горизонт), представлены кварц-актинолит-хлорит-мусковитовыми сланцами, фукситсодержащими сланцами нижнебезымянной толщи, щебнем и гравием серпентинитов, карбонатными слюдистыми песчаниками, переходящими в гравелиты, обломки сложены кварцем и фукситсодержащими сланцами нижнебезымянной толщи, цемент карбонатный. Наблюдается постепенный переход от терригенных пород, состоящих из обломков подстилающей нижнебезымянной толщи, к обычным доломитам горлыкской свиты.

Барунгольская свита (O1–2). Нижняя подсвита (bg1) углеродисто-кремнисто-глинисто-карбонатная: глинисто-карбонатные породы, алевролиты, песчаники, известняки зелено-серые, серые, черные, бурые; хлорит-амфибол-плагиоклазовые ортосланцы, брекчии основного состава. Верхняя подсвита (bg2) флишоидная: глинистые сланцы, алевролиты, песчаники, мергели, известняки, доломиты тонкослоистые и рассланцованные.

Сагансайрская свита (ss) (D3–C) представлена грубозернистыми, преимущественно красноцветными отложениями. Нижнесагансайрская подсвита – конгломераты с галькой окремненных доломитов, известняков, песчаников, кремнисто-слюдисто-карбонатных пород на базальном песчано-гравийном кварц-полевошпат-доломитовом цементе; горизонты красноцветных песчаников и алевролитов. В конгломератах нижней части свиты присутствуют обломки пород горлыкской свиты; кроме того, присутствуют обломки пестроцветных песчаников и сланцев нижней части безымянной толщи, а также обломки пород офиолитовой ассоциации и вулканогенной части ильчирской свиты. Верхнесагансайрская подсвита представлена толщей грубозернистых песчаников, переслаивающихся с гравелитами полимиктового состава. Она также включает горизонты конгломератов, черных алевролитов и песчаников, вулканитов кислого состава (туфы риолитов, метаандезиты, риодациты, металавобрекчии).

Холбинский дацит-риодацитовый комплекс (С1–2) включает диоритовые порфириты, дацитовые порфириты, андезидациты, дациты, плагиориодациты, лейкократовые граниты, гранит-порфиры, кластолавы, лавобрекчии, слагающие дайки, штоки и покровы.

В состав Ильчирской структурно-металлогенической зоны включаются две золоторудных зоны – Сагансайрская и Уртагольская. Структуру Сагансайрской рудной зоны определяет наличие в сагансайрском грабене многочисленных тектонических нарушений преимущественно субширотного направления, по которым породы рассланцованы, катаклазированы, окварцованы с образованием кварцевых, кварц-сульфидно-гематитовых, сульфидно- и карбонатно-кварцевых жил, жильно-прожилковых зон и штокверков, несущих золотосеребряное оруденение, полисульфидную и блеклорудную минерализацию [Damdinov et al., 2016]. Рудовмещающими являются породы безымянной, горлыкской, барунгольской, сагансайрской свит.

Характерной чертой рудной зоны на площади отбора полосчатых ильменит-гематитовых кварцевых песчаников является широко проявленные зоны гематитизации во вмещающих толщах стратифицированных образований с зонами брекчирования и формированием золотоносных джаспероидов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Минералогическое изучение двух образцов полосчатых ильменит-гематитовых кварцевых песчаников проводилось с использованием оптического микроскопа (Axioscope A.1), снабженного цифровой фотокамерой высокого разрешения. Петрографические особенности песчаника изучались в шлифах. Микроструктурные особенности и химический состав минералов определялись in situ в полированных аншлифах-пластинках, на сканирующем электронном микроскопе с термополевой эмиссией Tescan MIRA 3 LMU, оснащенном системой микроанализа INCA Energy 450 XMax-80 (Oxford Instrument Ltd.) в ЦКП многоэлементных и изотопных исследований СО РАН (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Условия проведения анализов: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток зонда 1.6 нА. Живое время набора спектра составляло от 20 до 100 с. В качестве образцов сравнения были использованы простые химические соединения и металлы: SiO2 (Si, O), Al2O3 (Al), диопсид (Mg, Ca), альбит (Na), ортоклаз (K), Cr2O3 (Cr), пирит (S), Ti, Fe, Mn, Zn и др. Матричные поправки учитывались методом XPP, реализованным в программном обеспечении систем микроанализа INCA Energy и AZtec Energy. Для количественной оптимизации (нормировка на ток зонда и калибровка спектрометра по энергии) применялся металлический Co (аналитик М.В. Хлестов). Химический состав песчаников на петрогенные компоненты определялся рентгенофлуоресцентным силикатным анализом (РФА) (аналитик Н.Г. Карманова). Микроэлементный состав определялся методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) с применением iCAP Pro XP Duo (Thermo Scientific, США). Контроль правильности результатов определения осуществлялся с применением государственных стандартных образцов состава СГ-4 (ГСО 10135-2012) (аналитик Б.Ю. Сарыг-оол). Минерализация образцов проводилась по методике «четырех кислот», описанной в работе [Saryg-ool et al., 2020]. Исследования проведены в ЦКП многоэлементных и изотопных исследований СО РАН.

РЕЗУЛЬТАТЫ

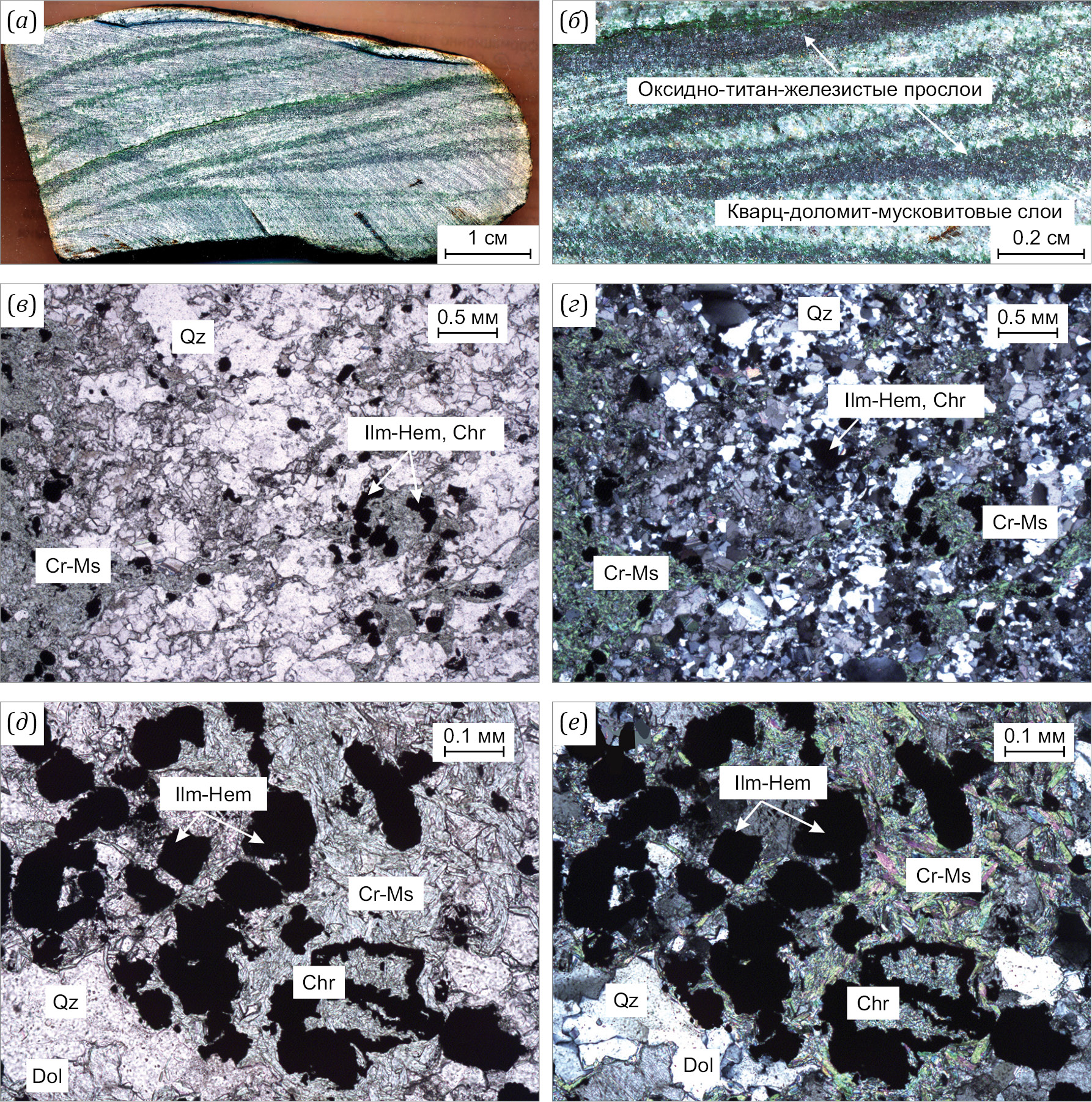

Было исследовано два образца полосчатого ильменит-гематитового кварцевого песчаника, отобранных в верховьях руч. Барун-Гол, на площади выхода безымянной свиты. Образцы отобраны на расстоянии 100 м друг от друга, макроскопически выглядят идентично, различаются по содержанию ZnO в хромитах. Полосчатый ильменит-гематитовый кварцевый песчаник представляет собой слоистую породу, сложенную перемежающимися слоями кварц-доломит-мусковитового и оксидно-титан-железистого состава (рис. 3, а, б). Оксидно-титан-железистые прослои в песчаниках состоят из Fe-Ti оксидов, апатита, циркона, которые цементируются кварц-карбонат-мусковитовым агрегатом, Cr-содержащим мусковит-фукситом (рис. 3, в–е).

Химический состав петрогенных (мас. %) и микроэлементов (г/т) песчаника представлен в табл. 1.

Кварц-доломит-мусковитовые прослои. Кварц слагает мелкозернистый агрегат из ксеноморфных зерен с блочным погасанием. Совместно с доломитом и небольшим количеством мусковит-фуксита формирует карбонат-силикатные прослои и входит в состав цементирующей массы. Размер зерен кварца в агрегатах 0.02–0.05 мм, отдельные зерна достигают 0.5 мм.

Доломит образует таблитчатые и ксеноморфные зерна, совместно с кварцем формирует силикатно-карбонатные слои в песчанике. Встречается в виде включений в зернах Fe-Ti оксидов. Химический состав доломита однородный (мас. %): CaO 28–30, MgO 17–19, FeO 3–5, MnO 0.3–0.5.

Фуксит образует средне- и тонкочешуйчатый агрегат темно-зеленого цвета, входит в состав цементирующей массы, формируя лепидобластовую структуру (рис. 3, д, е) и, кроме того, встречается в виде включений в зернах Fe-Ti оксидов и цинковых хромитах. Концентрация Cr2O3 в фуксите составляет 2–6 мас. %.

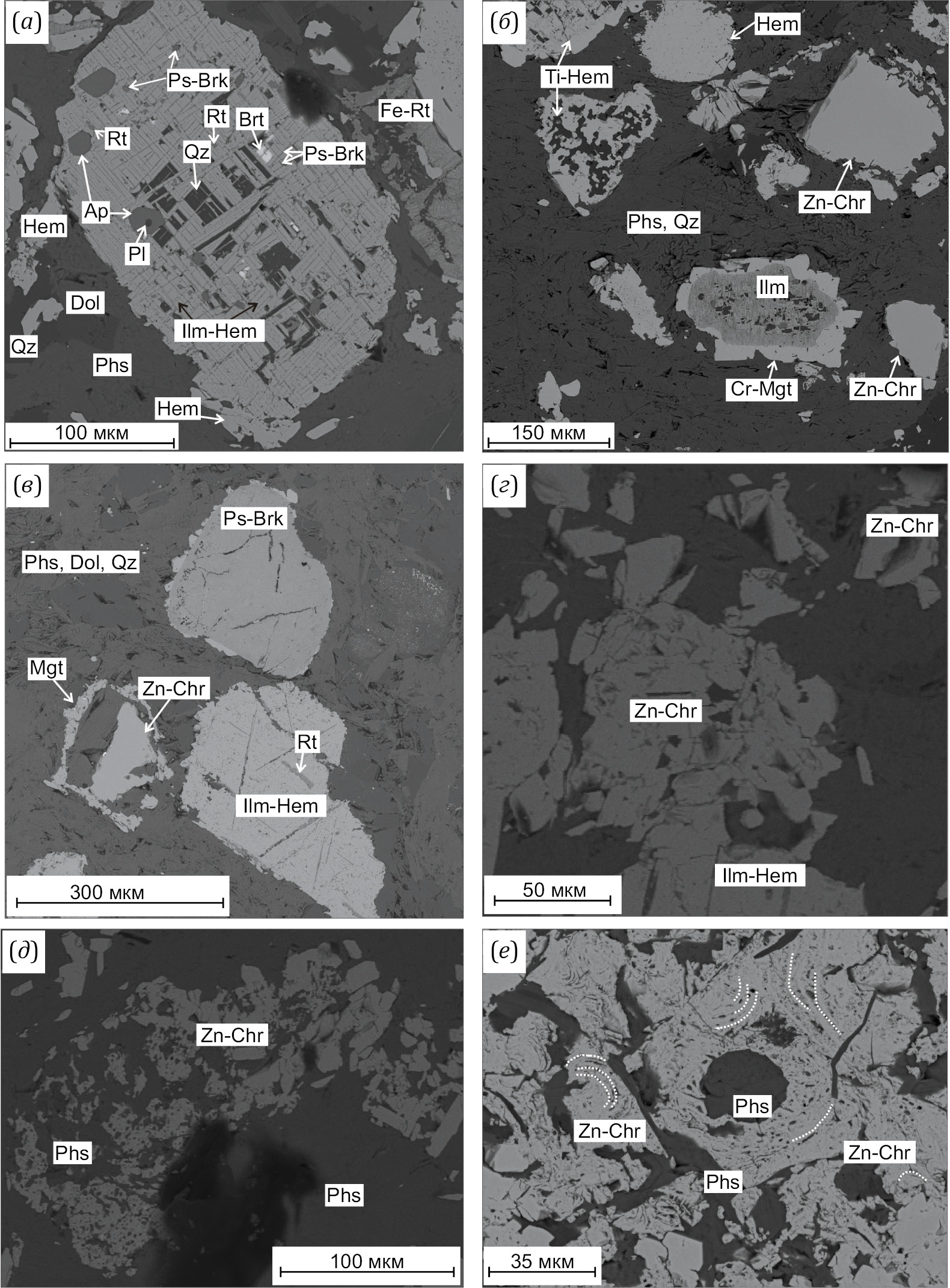

Оксидно-титан-железистые прослои. Оксидно-титан-железистые прослои состоят в основном из ильменогематита (рис. 4, а) и Ti-содержащего гематита, реже встречаются псевдобрукит, псевдорутил, цинковый хромит. Среди зерен ильменогематита широко развиты структуры замещения рутилом. Часть зерен имеют коррозионные структуры. Химический состав ильменогематита (мас. %): FeOобщ 83–88, TiO2 5–13, V2O3 до 0.7. Характерной особенностью ильменогематита является высокое содержание примеси Cr2O3, до 6 мас. %, которое в отдельных случаях достигает 10 мас. %. Зерна ильменогематита часто имеют кайму гематита, состав кайм (мас. %): TiO2 1.5–3.5, FeOобщ 87–90, Cr2O3 до 3, V2O3 до 0.2, CoO до 0.4. Ильменогематит содержит включения апатита (рис. 4, а), рутила (рис. 4, в) и агрегатов кварц-доломит-фукситового состава, пустоты выщелачивания в ильменогематите часто выполнены фукситом.

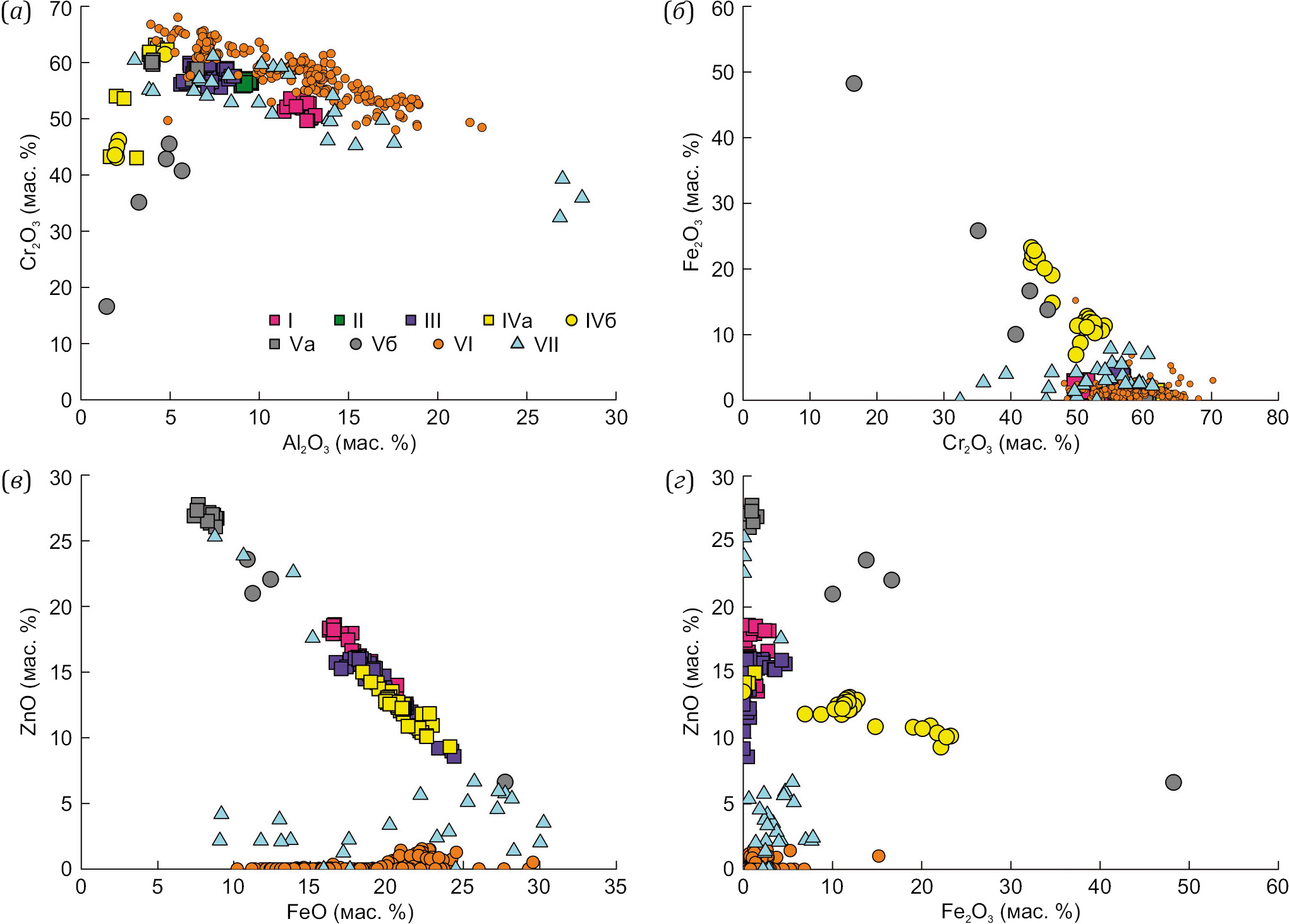

Цинковый хромит в небольшом количестве (не более 10 об. %) входит в состав оксидно-титан-железистых прослоев. Морфология зерен: субизометричная (рис. 4, б, в), слабоокатанная; угловато-оскольчатая (рис. 4, г); футляровидная (рис. 4, д, е), внутренняя часть зерен выполнена Cr-мусковитом (фукситом). Размер зерен и агрегатов варьируется в диапазоне 0.1–0.3 мм. Границы зерен ровные либо извилистые, бухтообразные, корродированные. Зерна часто имеют трещиноватость, но наряду с трещиноватыми присутствуют однородные зерна без признаков катаклаза (рис. 4, б). Отдельные зерна имеют ямчатую, пористую поверхность, неровные «лопастные» границы с окружающим фукситом (рис. 4, д). Некоторые зерна хромита имеют отчетливо выраженные признаки пластической деформации (рис. 4, е). Химический состав изученных хромитов весьма своеобразен (табл. 2; рис. 5, а–г), то есть они практически не содержат MgO (до 0.75 мас. %). Вместо MgO присутствует ZnO, содержание которого составляет 12–17 мас. % для одного образца и 21–27 мас. % для второго образца. Цинковые хромиты имеют повышенные содержания FeOобщ, содержание FeO образует два кластера: 7–8 и 16–24 мас. % соответственно. Расчетное значение Fe2O3, исходя из стехиометрии, также разбивается на две группы (мас. %): низкое до 2.7 и высокое 10–25. Практически во всех цинковых хромитах отмечается примесь CoO до 0.7 мас. % и V2O3 до 0.3 мас. %. По химическому составу цинковые хромиты были разделены на пять групп (табл. 2; рис. 5).

Хромиты I группы по содержанию Cr, Al, Feобщ наиболее близки к хромитам из подиформных хромититов офиолитов Восточного Саяна, за исключением содержаний MgO, ZnO (рис. 5, а, б; рис. 6) и содержат (мас. %): 11–12 Al2O3, 50–52 Cr2O3, низкие содержания Fe2O3 – 0.3–2.7, FeO – 16–20, практически отсутствует MgO, но отмечается высокое содержание ZnO – 14–18. Хромиты II группы характеризуются содержаниями (мас. %) Al2O3 9, Cr2O3 56, Fe2O3 0.2–1.0 (см. рис. 5, а, г; рис. 6, а), FeO 17–19, ZnO 14–16 (см. рис. 5, в). III группа хромитов имеет неоднородный состав (см. рис. 5; рис. 6), пониженные содержания Al2O3 и повышенные Cr2O3 (мас. %) (рис. 6, а): Al2O3 6–8, Cr2O3 55–59, Fe2O3 0.2–4.7, FeO 17–24, ZnO 9–16. IV группа хромитов (см. рис. 5; рис. 6) характеризуется низким содержанием глинозема – от 2 до 4.7 мас. % Al2O3, по содержанию Cr2O3 и Fe2O3 разделяется на две подгруппы (IVа, IVб) (мас. %): (а) 61–63 и 0.2–1.3, (б) 43–52 и 6–22 соответственно. В V группу были выделены хромиты из второго образца на основании более высокого, чем в первом, содержания ZnO: 26–27 мас. %, а по содержанию Cr2O3 и Fe2O3 (мас. %) также были выделены две подгруппы (см. рис. 5; рис. 6): Vа – 56–60 (Cr2O3), 0.3–1.5 (Fe2O3), Vб – 16–45 (Cr2O3), 10–48 (Fe2O3) соответственно. В целом, в цинковых хромитах отсутствует зональность, только в одном зерне зафиксировано более высокое содержание ZnO в краевой части относительно центральной.

Таблица 1. Химический состав петрогенных (мас. %) и микроэлементов (г/т) полосчатого ильменит-гематитового кварцевого песчаника

Table 1. Major (wt. %) and trace (ppm) elements composition of the banded ilmenite-hematite quartz sandstone

Мас. % | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | SO3 | V2O5 | Cr2O3 | NiO | LOI | SUM |

КВС-2019 | 38.8 | 2.8 | 5 | 20.1 | 0.07 | 5.9 | 9.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 1.03 | 0.01 | 14.4 | 99.4 |

г/т | Ba | Sr | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Nb | Ti | Y | Pb | Mo | Be | Cr/Ni | Ni/Co |

КВС-2019 | 230 | 130 | 180 | 7000 | 34 | 160 | 8.3 | 140 | 15 | 15500 | 14 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 43.75 | 4.71 |

Рис. 3. Полосчатый ильменит-гематитовый кварцевый песчаник.

(а, б) – макрофото образца песчаника; (в, е) – микрофото шлифов: (в, г) – кварц-доломит-мусковитовый слой, (д, е) – оксидно-титан-железистый слой c фукситом; (в, д) – в проходящем свете, (г, е) – в скрещенных николях. Qz – кварц, Ilm-Hem – ильменогематит, Chr – хромит, Cr-Ms – хромсодержащий мусковит, Dol – доломит.

Fig. 3. Banded ilmenite-hematite quartz sandstone.

(а, б) – photomacrograph of the sandstone sample; (в, е) – photomicrographs of the thin sections: (в, г) – quartz-dolomite-muscovite interlayer, (д, е) – titanium-ferruginous oxide interlayer with fuchsite; (в, д) – in transmission light, (г, е) – in crossed nicols. Qz – quartz, Ilm-Hem – ilmenohematite, Chr – chromite, Cr-Ms – chromium-bearing muscovite, Dol – dolomite.

Рис. 4. Изображения сканирующего электронного микроскопа (режим обратно рассеянных электронов) полосчатого ильменит-гематитового кварцевого песчаника.

(а) – ильменогематит со структурами распада и идиоморфными включениями апатита; (б) – изометричные, слегка резорбированные по периферии, и ксеноморфные зерна цинкового хромита, ильменит, титаногематит, гематит в фуксит-кварцевом агрегате; (в) – резорбированное зерно цинкового хромита с каймой магнетита; (г) – ксеноморфные агрегаты цинкового хромита; (д) – резорбированное зерно цинкового хромита с «пористой» микроструктурой; (е) – метакристалл цинкового хромита с эллипсоидной ориентировкой трещин. Pl – плагиоклаз, Ap – апатит, Qz – кварц, Dol – доломит, Phs – фуксит, Brt – барит, Ilm – ильменит, Ilm-Hem – ильменогематит, Hem – гематит, Ti-Hem – титансодержащий гематит, Ps-Brk – псевдобрукит, Rt – рутил, Fe-Rt – железистый рутил, Zn-Chr – цинксодержащий хромит, Cr-Mgt – хром-магнетит.

Fig. 4. Scanning electron microscope (backscattered electron) images of banded ilmenite-hematite quartz sandstone.

(а) – ilmenohematite with exsolution textures and idiomorphic apatite inclusions; (б) – isometric, somewhat peripherally resorbed and xenomorphic grains of zinc chromite, ilmenite, titanhematite, hematite in the fuchsite-quartz aggregate; (в) – resorbed zinc chromite grain with a magnetite rim; (г) – xenomorphic aggregates of zinc chromite; (д) – resorbed zinc chromite grain with a "porous" microstructure; (е) – zinc chromite metacrystal with an ellipsoidal crack orientation. Pl – plagioclase, Ap – apatite, Qz – quartz, Dol – dolomite, Phs – fuchsite, Brt – baryte, Ilm – ilmenite, Ilm-Hem – ilmenohematite, Hem – hematite, Ti-Hem – Ti-bearing hematite, Ps-Brk – pseudobrookite, Rt – rutile, Fe-Rt – ferriferous rutile, Zn-Chr – zinc-bearing chromite, Cr-Mgt – chrommagnetite.

Рис. 5. Диаграммы отношений окислов в хромитах.

(а) – Al2O3 – Cr2O3; (б) – Cr2O3 – Fe2O3; (в) – FeO – ZnO; (г) – Fe2O3 – ZnO. Цинковые хромиты из полосчатого ильменит-гематитового кварцевого песчаника безымянной свиты: I–V – выделенные группы цинковых хромитов; VI – хромиты из подиформных хромититов (собственные данные); VII – акцессорные и детритовые хромиты из тальк-карбонатных метасоматитов, терригенных (песчаники, конгломераты) пород сагансайрской и оспинской свит [Kulikov, 1994].

Fig. 5. Diagrams of oxide ratios in chromites.

(а) – Al2O3 – Cr2O3; (б) – Cr2O3 – Fe2O3; (в) – FeO – ZnO; (г) – Fe2O3 – ZnO. Zinc chromites from banded ilmenite-hematite quartz sandstone of the Bezymyannaya formation: I–V – selected groups of zinc chromites; VI – ore chromites from podiform chromitites (authors data); VII – accessory and detrital chromites from talc-carbonate metasomatites, terrigenous (sandstone, conglomerate) rocks of the Sagan-Sayr and Ospa formations [Kulikov, 1994].

Таблица 2. Химический состав цинковых хромитов (мас. %)

Table 2. Chemical composition of zinc chromites (wt. %)

№ п.п | Группа | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | FeO | Fe2O3 | MnO | MgO | V2O3 | ZnO | NiO | CoO | Total |

1 | I | − | 11.70 | 53.58 | 17.23 | 0.66 | − | 0.76 | 0.25 | 16.24 | − | 0.53 | 100.9 |

2 | − | 12.72 | 49.71 | 18.96 | 1.69 | − | 0.48 | 0.21 | 15.81 | − | 0.43 | 100 | |

3 | 0.35 | 12.81 | 52.68 | 15.48 | 0.76 | 0.28 | 0.73 | 0.25 | 17.91 | − | 0.57 | 101.8 | |

4 | II | − | 9.05 | 56.08 | 18.67 | 0.18 | − | 0.46 | − | 15.53 | − | 0.50 | 100.5 |

5 | − | 9.16 | 56.72 | 18.31 | 0.16 | − | 0.45 | 0.15 | 15.82 | − | 0.51 | 101.3 | |

6 | − | 9.16 | 56.21 | 17.95 | 0.59 | − | 0.53 | 0.25 | 16.07 | − | 0.56 | 101.3 | |

7 | III | − | 7.26 | 59.08 | 21.30 | 0.10 | − | 0.65 | 0.18 | 12.31 | − | 0.58 | 101.5 |

8 | − | 6.10 | 59.87 | 23.38 | − | − | 0.58 | 0.19 | 9.21 | − | 0.51 | 99.8 | |

9 | − | 8.28 | 57.03 | 18.15 | 0.65 | − | 0.27 | 0.21 | 16.14 | − | 0.5 | 101.2 | |

10 | − | 6.90 | 56.37 | 17.36 | 2.95 | − | 0.33 | − | 15.40 | − | 0.53 | 99.8 | |

11 | IVа | − | 4.18 | 61.13 | 19.52 | 0.21 | 0.40 | 0.55 | 0.22 | 13.83 | − | 0.56 | 100.6 |

12 | − | 4.57 | 59.71 | 17.43 | 1.33 | − | 0.48 | − | 15.00 | − | 0.48 | 99 | |

13 | 0.25 | 3.84 | 61.87 | 18.95 | 0.16 | − | 0.41 | 0.24 | 14.24 | – | 0.46 | 100.4 | |

14 | IVб | − | 4.71 | 61.47 | 20.35 | − | − | − | − | 13.54 | − | − | 100.1 |

15 | 0.35 | 1.64 | 43.26 | 24.13 | 22.16 | − | − | 0.18 | 9.32 | − | 0.69 | 101.7 | |

16 | − | 2.32 | 52.22 | 20.22 | 11.96 | − | − | − | 13.12 | − | 0.67 | 100.5 | |

17 | Vа | − | 6.27 | 58.02 | 7.69 | 0.97 | − | − | − | 27.77 | − | − | 100.7 |

18 | − | 3.91 | 60.07 | 7.42 | 1.55 | − | 0.41 | 0.19 | 26.90 | − | − | 100.5 | |

19 | Vб | 0.58 | 4.78 | 42.85 | 12.41 | 16.65 | − | − | − | 22.06 | − | − | 99.3 |

20 | 1.37 | 3.25 | 35.14 | 16.40 | 25.82 | − | − | − | 17.48 | − | − | 99.5 | |

21 | 0.22 | 1.45 | 16.60 | 27.73 | 48.25 | − | − | − | 6.63 | − | − | 100.9 | |

22 | 0.58 | 4.95 | 45.53 | 10.89 | 13.79 | − | − | − | 23.59 | − | 0.27 | 99.6 | |

23 | − | 3.01 | 60.46 | 17.53 | 7.00 | 0.42 | 8.08 | 0.79 | 2.24 | 0.29 | − | 99.8 | |

24 | − | 4.04 | 54.89 | 30.25 | 3.35 | 0.52 | 2.23 | 0.88 | 3.53 | 0.28 | − | 99.9 | |

25 | − | 17.56 | 45.67 | 27.23 | 1.84 | 0.29 | 2.28 | 0.94 | 4.56 | 0.26 | − | 100.6 | |

26 | − | 13.90 | 49.92 | 28.17 | 0.64 | 0.30 | 0.60 | 0.82 | 5.36 | 0.27 | − | 99.9 | |

27 | − | 15.40 | 46.28 | 13.90 | 0.00 | 0.14 | − | 0.28 | 22.59 | 0.06 | − | 98.6 |

Примечание. Данные SEM EDS. «–» – содержание ниже предела обнаружения. Содержание Fe2O3 рассчитано по стехиометрии минерала. 1–16 – хромиты образца № 1; 17–22 (V группа) – хромиты образца № 2; 23–27 – акцессорные и детритовые хромиты из терригенных и метасоматических пород Сагансайрской свиты [Kulikov, 1994]: 23 – тальк-карбонатный сланец; 24 – полимиктовый песчаник; 25 – лиственит; 26–27 – конгломераты.

Note. SEM EDS data. "‒" means contents of elements below detection limit. The Fe2O3 content is calculated based on mineral stoichiometry; 1–16 – chromites from sample No. 1; 17–22 (V group) – chromites from sample No. 2; 23–27 – accessory and detrital chromites from terrigenous and metasomatic rocks of the Sagan-Sayr formation [Kulikov, 1994]: 23 – talc-carbonate schist; 24 – polymictic sandstone; 25 – listvenite; 26–27 – conglomerates.

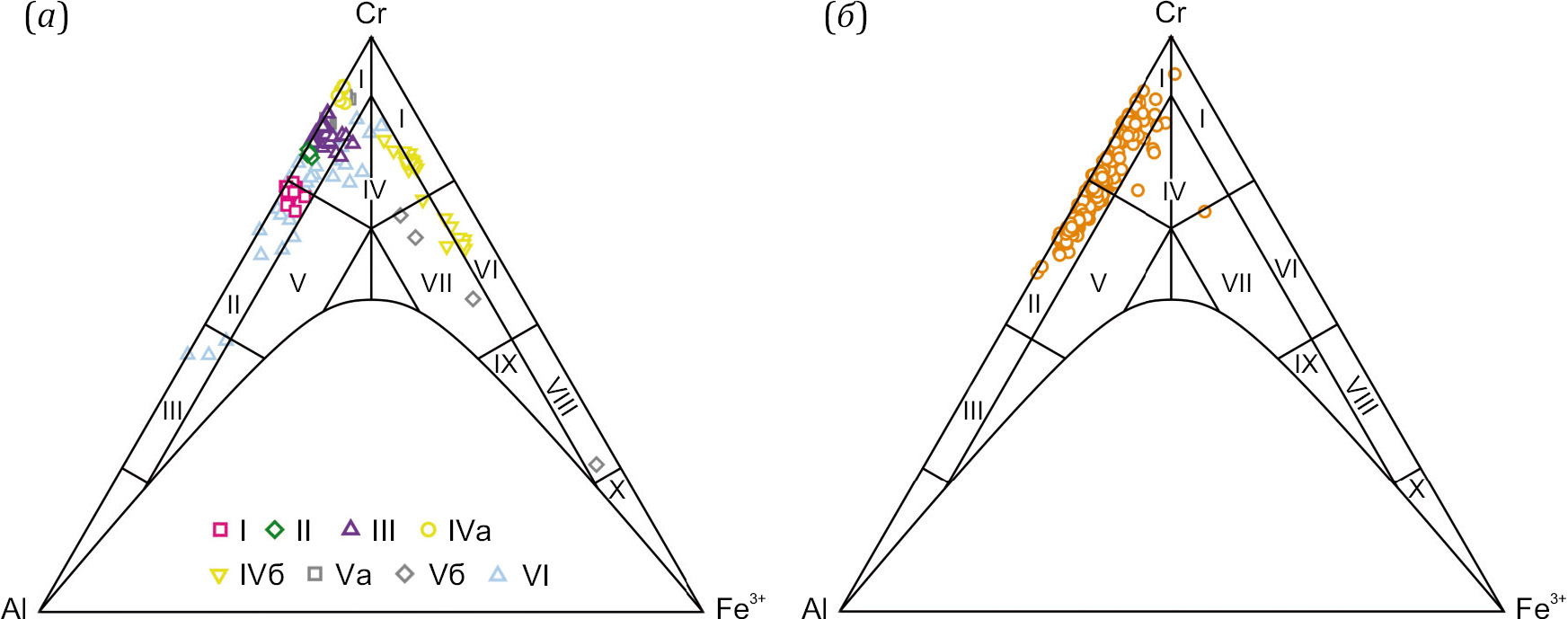

Рис. 6. Классификационная диаграмма хромитов.

(а) – цинковые хромиты из полосчатого ильменит-гематитового кварцевого песчаника безымянной свиты: I–V – выделенные группы цинковых хромитов; VI – акцессорные и детритовые хромиты из тальк-карбонатных метасоматитов, терригенных пород сагансайрской и оспинской свит [Kulikov, 1994]; (б) – хромиты из подиформных хромититов офиолитов (авторские данные). Поля составов по [Pavlov et al., 1968]: I – хромит, II – алюмохромит, III – хромпикотит, IV – субферрихромит, V – субферриалюмохромит, VI – феррихромит, VII – субалюмоферрихромит, VIII – хром-магнетит, IX – субалюмохроммагнетит, X – магнетит.

Fig. 6. Classification diagrams for chromites.

(a) – zinc chromites from banded ilmenite-hematite quartz sandstone of the Bezymyannaya formation: I–V – selected groups of zinc chromites; VI – accessory and detrital chromites from talc-carbonate metasomatites, terrigenous rocks of the Sagan-Sayr and Ospa formations [Kulikov, 1994]; (б) – ore chromite from podiform chromitites of the ophiolites (authors data). Composition fields after [Pavlov et al., 1968]: I – chromite, II – alumochromite, III – chrompicotite, IV – subferrichromite, V – subferrialumochromite, VI – ferrichromite, VII – subaluminoferrichromite, VIII – Cr-magnetite, IX –subalumochrommagnetite, X – magnetite.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Генетические типы пород, содержащих цинковые хромиты

Хромиты, обогащенные цинком и марганцем, встречаются в метасоматизированных ультрабазитах офиолитовых комплексов: серпентиниты, нефритоиды, родингиты, хлоритолиты (Западный Саян – Агардакский; Урал – Карабашский, Шабровский, Баженовский). Для данной геологической обстановки предполагается, что первичные хромиты изменялись под воздействием метаморфогенного флюида, формировавшегося при дегитратации океанических пород в основании выдвигающегося к поверхности блока меланократовых пород, габброидов. Предполагается, что источником марганца и цинка были базиты, метаморфизующиеся совместно с гипербазитами [Spiridonov, Pletnev, 2002]. Проявление жильной сульфидной минерализации и особенно увеличение ее масштаба в районах развития офиолитовых ультрабазитов также могут приводить к обогащению хромшпинелидов цинком и ванадием [Pekov et al., 2020; Lyutkevich et al., 2022; Baswani et al., 2022]. Интересные минералогические находки установлены в высокотемпературных парагенезисах (600–800 °С) активных фумарол и палеофумарол вулкана Толбачек, где установлены Cu-содержащие шпинелиды в парагенезисе с минералами группы шпинели, в том числе цинковой, хотя Cu, Zn являются халькофильными элементами и формируют, как правило, сульфиды либо оксиды, силикаты, карбонаты, сульфаты цинка, меди. Для данного парагенезиса предполагается, что Al- и Fe3+-доминантные минералы кристаллизовались непосредственно из газа как сублиматы, а Cu-содержащие хромшпинелиды образовались путем частичного замещения магнезиохромита в микроксенолитах ультрабазитов, переработанных фумарольным газом [Pekov et al., 2020]. Эпигенетическое обогащение первичного хромшпинелида цинком и марганцем является индикатором гидротермально-метасоматических процессов в ультраосновных породах.

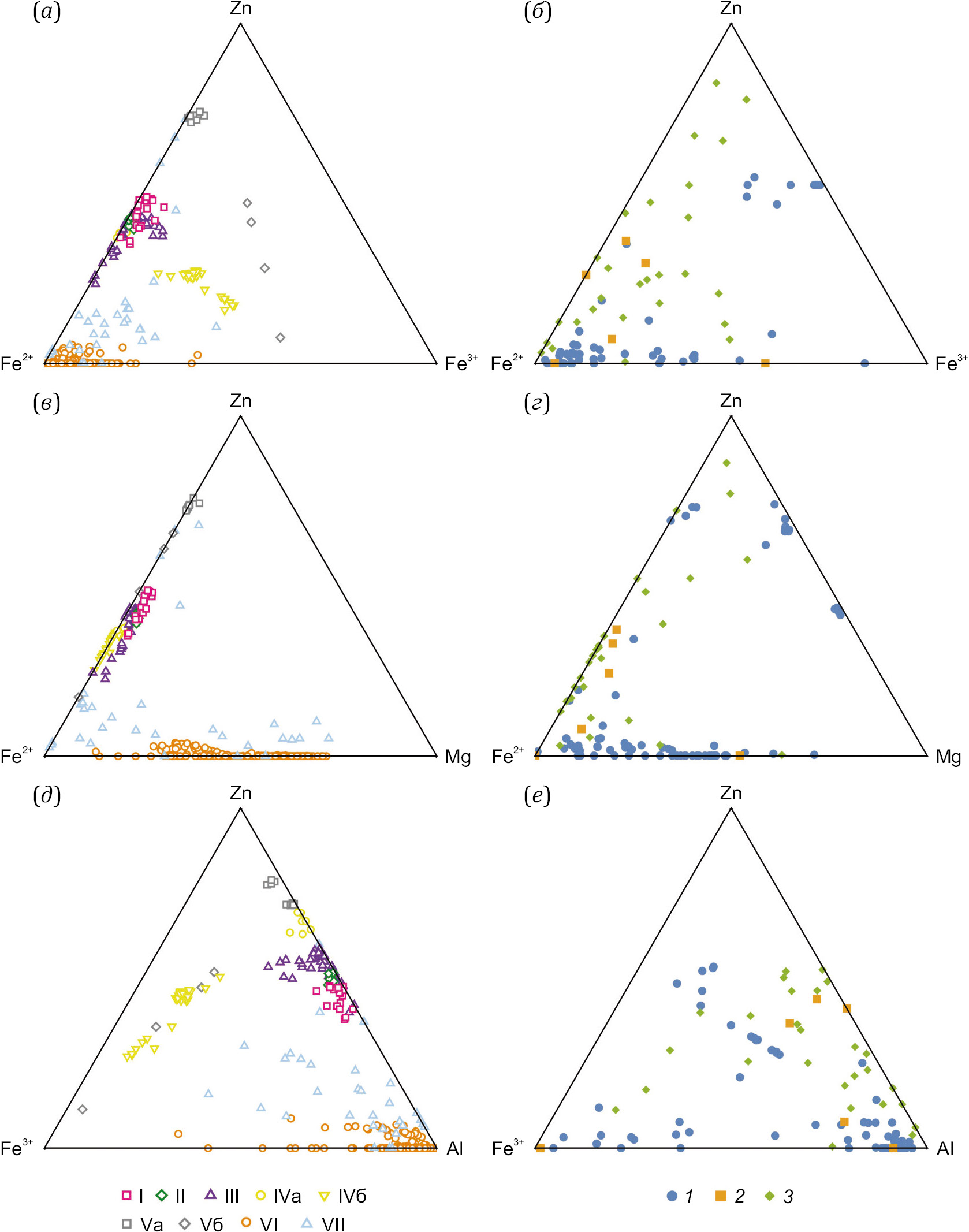

Цинксодержащие хромиты часто встречаются в терригенных толщах различных геологических комплексов. В целях сравнения химизма цинковых хромитов Восточного Саяна с цинксодержащими хромшпинелидами других геологических комплексов и обстановок были построены диаграммы состава цинковых хромшпинелидов из различных геологических комплексов (рис. 7). По соотношению двухвалентных катионов (Fe2+, Zn, Mg) хромиты из различных геологических обстановок имеют сходный состав. Наибольшее сходство по химизму цинковых хромитов из песчаников безымянной свиты наблюдается для цинксодержащих хромитов из терригенных пород алькесвожской свиты, Приполярный Урал [Makeev A.B., Makeev B.A., 2005; Onishchenko, 2011], Удоканского осадочного бассейна, Забайкалье [Novoselov et al., 2023], апогипербазитовых метасоматитов Урала [Challis et al., 1995; Spiridonov et al., 2014], архейских конгломератов [Weiser, Hirdes, 1997; Staddon et al., 2021; Pal et al., 2022], а также из кислых вулканитов Au-Pd-REE месторождения Чудное (Приполярный Урал) [Onishchenko et al., 2022]. Характерной особенностью для детритовых цинковых хромитов безымянной свиты и алькесвожской свиты является ассоциация с хромсодержащим гематитом, апоильменитовым лейкоксеном.

Рис. 7. Соотношения главных элементов в хромитах.

(а, в, д) – цинковые хромиты из кварц-ильменит-гематитового песчаника безымянной толщи; (б, г, е) – литературные данные. 1 – магматические породы (лампрофиры, кимберлиты) [Eccles et al., 2004; Makeev et al., 2008], плагиоклаз-амфиболовые породы и флогопитсодержащие перидотиты юго-восточной части Восточного Саяна (авторские данные); 2 – метасоматические породы, связанные с ультрабазитами [Challis et al., 1995; Spiridonov, Pletnev, 2002; Spiridonov et al., 2014; Murzin et al., 2016; Onishchenko et al., 2022]; 3 – терригенные породы [Makeev A.B., Makeev B.A., 2005; Wylie et al., 1987; Weiser, Hirdes, 1997; Onishchenko, 2011; Glukhov et al., 2015; Staddon et al., 2021; Pal et al., 2022; Novoselov et al., 2023; Johan, Ohnenstetter, 2010].

Fig.7. The main element ratios in the chromites.

(а, в, д) – zinc chromites from the namless ilmenite-hematite quartz sandstone formation; (б, г, е) – literary data. 1 – igneous rocks (lamprophyres, kimberlites) [Eccles et al., 2004; Makeev et al., 2008], plagioclase-amphibole rocks and phlogopite-bearing peridotites from the southeastern part of the East Sayan (authors data); 2 – metasomatic rocks associated with ultrabasic rocks [Challis et al., 1995; Spiridonov, Pletnev, 2002; Spiridonov et al., 2014; Murzin et al., 2016; Onishchenko et al., 2022]; 3 – terrigenous rocks [Makeev A.B., Makeev B.A., 2005; Wylie et al., 1987; Weiser, Hirdes, 1997; Onishchenko, 2011; Glukhov et al., 2015; Staddon et al., 2021; Pal et al., 2022; Novoselov et al., 2023; Johan, Ohnenstetter, 2010].

5.2. Механизм обогащения хромитов цинком

Морфологические и микроструктурные особенности изученных зерен цинковых хромитов отражают процессы хрупких и пластических деформаций, флюидную проработку коренных пород, которые были источником детритовых хромитов (см. рис. 4, д–е). Воздействие метаморфогенных кислых растворов/флюидов на хромиты приводит к потере Al и Mg, остаточному обогащению Cr и Fe2+, Zn [Challis et al., 1995]. Примером изменения внутреннего строения зерен на микроуровне в ходе пластических деформаций пород является проявление кинкбандов – полос излома в агрегате зерен хромитов (см. рис. 4, е). Такие полосы формируются при существенном изгибе решетки с обеих сторон от плоскости излома, в которой лежит ось вращения. Кинкбанд в кристалле можно определить как тонкую пластину смещенного в результате сдвига вещества, ориентированную под углом к плоскости сдвига и ограниченную наклонными стенками дислокаций [Anderson, 1974]. Мы полагаем, что эллипсовидные трещины в агрегате зерен хромитов (см. рис. 4, е), впервые наблюдаемые в зернах хромитов из офиолитов Восточного Саяна, могли образоваться в ходе пластических деформаций ультрабазитов. По механическим свойствам в процессе сжатия оливин проявляет пластичные свойства, хромит – хрупкие. Тем не менее, поскольку химический состав хромита меняется, можно предположить увеличение числа дефектов в кристаллической решетке, что проявляется в появлении анизотропии и, соответственно, полос излома – кинкбандов. В результате процессов пластической деформации в хромшпинели возможно замещение магния цинком, обусловленное наличием цинка в системе. Например, на площади Горевского полиметаллического месторождения, в рудах Холоднинского месторождения, в зонах рассланцевания в результате пластических деформаций, перекристаллизации в сфалеритовых брекчиях установлены цинковые шпинели (ганит) [Kovalev et al., 2023]. Другим примером влияния процессов пластической деформации на изменение химизма хромшпинели является включение высокохромистого цинкового хромита в уваровите из кимберлитов. Вышеупомянутое включение хромита имеет пористую поверхность и блочное строение, обусловленное неоднородной деформацией, что предполагает, что в процессе метасоматических изменений участвует кристаллопластическая деформация в присутствии флюида [Gao et al., 2023].

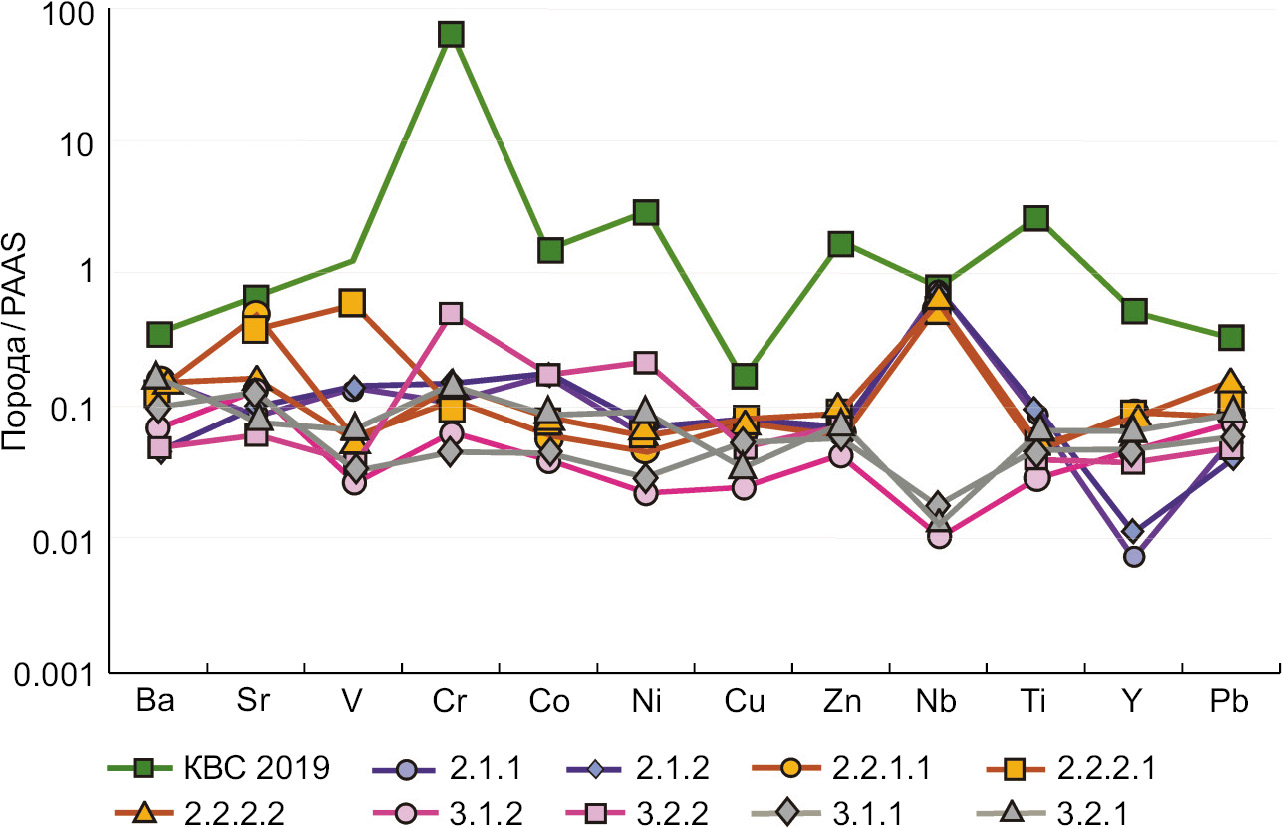

На классификационной диаграмме составы изученных цинковых хромитов лежат в полях хромита, алюмохромита, субферрихромита (см. рис 6, а), по соотношению трехвалентных катионов соответствуют хромитам из подиформных хромититов офиолитовых комплексов юго-восточной части Восточного Саяна (см. рис. 6, а, б), кроме IV и V группы, для которых характерны низкие содержания Al2O3, высокие Fe2O3 (см. рис. 5, а, б). Высокожелезистые цинковые хромиты IV и V групп имеют отрицательную корреляцию между Cr и Fe3+, Cr замещается на Fe3+, чего не наблюдается для других хромитов (см. рис. 5, б). Коренным источником детритовых хромитов и титан-железистых оксидов в терригенных породах безымянной свиты были ультраосновные и основные породы, подиформные хромититы офиолитовых комплексов Восточного Саяна, обломки которых присутствуют в терригенном материале. Это подтверждается химизмом хромитов и характером распределения микроэлементов в песчанике безымянной свиты, а именно обогащением V, Cr, Co, Ni, Zn, Ti, Y (см. табл. 1) относительно содержаний этих элементов в терригенных породах барунгольской и сагансайрской свит (рис. 8).

Хромиты из песчаника имеют отрицательную корреляцию FeO – ZnO (см. рис. 5, в), и содержание Zn не зависит от степени окисленности хромита (содержание Fe2O3) (см. рис. 5, г). Для цинксодержащих хромитов терригенных толщ сагансайрской и оспинской свит эта зависимость (FeO – ZnO) отмечается только для зерен с высоким содержанием ZnO, то есть при низких содержаниях ZnO (до 6 мас. %) ZnO имеет отрицательную корреляцию c MgO; вероятно, цинк совместно с железом замещает магний. При высоком содержании ZnO (17–25 мас. %), MgO <1 мас. % Zn конкурирует уже только с Fe2+ (см. рис. 5, в). Цинковые хромиты из магматических пород (кимберлитов) лежат на линии Zn-Fe3+ (см. рис. 6, б), т.е. для магматических цинковых хромитов характерно высокое содержание Fe2O3, в отличие от цинковых хромитов из метасоматических ультрабазитов и терригенных толщ. Наиболее часто наблюдаемая подвижность двухвалентных катионов во время термических явлений – это уменьшение Mg#, поскольку Fe2+ диффузно проникает в решетку хромита за счет Mg2+ (см. рис. 7, а–г). ZnO, MnO и, в меньшей степени, CoO также диффундируют в решетку хромита в обмен на MgO, NiO и часто TiO2 [Barnes, 2000; Pekov et al., 2020; Lyutkevich et al., 2022; Baswani et al., 2022]. Можно предположить, что в ходе метасоматических процессов при воздействии Zn-содержащего флюида происходило изменение состава первичного Fe-Mg хромита и обогащение хромита цинком. На диаграмме Zn – Al – Fe3+ прослеживается следующая закономерность: хромиты с содержанием Al2O3 6–12 мас. % имеют высокие концентрации ZnO, при снижении Al2O3 растет содержание Fe2O3 и снижается концентрация ZnO (см. рис. 6; рис. 7, д, е). В нашем случае обогащение хромитов цинком не связано с процессами регионального метаморфизма, как это отмечалось для некоторых объектов [Reznitsky et al., 2023], а происходило ранее в результате эпигенетических метасоматических процессов, например гидротермального метасоматоза кислыми флюидами на морском дне либо других метасоматических процессов. На диаграмме Fe2+ – Zn – Fe3+ видно, что в целом, с увеличением содержания Fe3+, содержание Zn снижается (за исключением цинковых хромитов из кимберлитов) (см. рис. 6, рис. 7, а). В процессе регионального метаморфизма в хромите увеличивается общее содержание FeOобщ., увеличивается роль окисного железа (Fe3+), а Zn выносится. Эта закономерность хорошо проявлена в хромитах подгрупп IVб и Vб, а также в хромитах из терригенных толщ сагансайрской и оспинской свит. Такая закономерность может быть связана с изменением более раннего цинкового хромита на феррихромит, аналогичным закономерности, описываемой для хромшпинелидов из метасоматизированных и метаморфизованных пород (метасоматизированные перидотиты, метапелиты, амфиболиты) зоны меланжа района Сайксвелл, Мэриленд [Wylie et al., 1987].

Рис. 8. Распределение микроэлементов в терригенных породах, нормированных на PAAS [Taylor, McLennan, 1985].

Безымянная свита: КВС-2019 – полосчатый ильменит-гематитовый кварцевый песчаник безымянной свиты (авторские данные); барунгольская свита, нижняя подсвита: 2.1.1 – хлорит-амфибол-плагиоклазовые ортосланцы, 2.1.2 – брекчии основного состава; барунгольская свита, верхняя подсвита: 2.2.1.1 – алевритистые известняки, переходные к песчано-доломитистым известнякам, 2.2.2.1 – хлорит-карбонатные сланцы с прослоями алевритистых известняков, 2.2.2.2 – метаалевропесчаники с прослоями аргиллита; сагансайрская свита, нижняя подсвита: 3.1.2 и 3.2.2 – конгломераты; сагансайрская свита, верхняя подсвита: 3.1.1, 3.2.1 – песчаники [State Geological Map…, 2021].

Fig. 8. Distribution of trace elements in terrigenous rocks, normalized to PAAS [Taylor, McLennan, 1985].

Bezymyannaya formation: КВС-2019 – banded ilmenite-hematite quartz sandstone (authors data); Barun-Gol formation, lower subformation: 2.1.1 – chlorite-amphibole-plagioclase orthoschists, 2.1.2 – mafic breccias; Barun-Gol formation, upper subformation: 2.2.1.1 – silty to sandy dolomitic limestones, 2.2.2.1 – chlorite-carbonate shales interlayered with silty limestones, 2.2.2.2 – metaaleurosandstones interlayered with mudstones; Sagan-Sayr formation, lower subformation: 3.1.2 and 3.2.2 – conglomerates; Sagan-Sayr formation, upper subformation: 3.1.1, 3.2.1 – sandstones [State Geological Map…, 2021].

5.3. Вероятный источник цинка для цинковых хромитов безымянной толщи

В гальке конгломератов безымянной свиты присутствуют фрагменты пород протерозойского офиолитового комплекса: измененных ультрабазитов, вулканогенно-осадочных пород Ильчирской свиты. Остается дискуссионным вопрос, хромиты обогащались Zn непосредственно в терригенной толще безымянной свиты (in-situ) или они были снесены в осадочный бассейн, уже будучи обогащенными Zn. В пользу первого предположения, обогащения Zn in-situ в песчанике, может говорить то, что в районе выхода безымянной свиты развиты тела кислых интрузивов, которые могли быть как источником гидротермальных флюидов, так и источником цинка. Например, в метаосадочных породах Джек Хилл (Западная Австралия) и Нагасава (Япония) присутствие обогащенных цинком хромитов связывают с воздействием на первичные хромиты метаморфических и гидротермальных флюидов. Эти флюиды генерировались в процессе контактового метаморфизма при внедрении кислых интрузий. Воздействие флюидов на конгломераты, наличие аутигенного сфалерита и локальное обогащение Zn трещиноватого ильменита в конгломерате, а также наличие сфалерит-халькопирит-пирротинсодержащих сульфидных жил в породах, стратиграфически перекрывающих конгломераты, являются некоторым подтверждением взаимодействия флюида с матрицей конгломерата, вызывающего внедрение/перераспределение Zn с помощью флюида в конгломерате и связанных с ним породах после отложения хромита в конгломерате [Staddon et al., 2021, и ссылки в данной работе]. Для нашего геологического объекта данный механизм и источник не подходят, поскольку в песчанике из безымянной свиты никакие другие рудные минералы, а именно ни ильменогематит, ни гематит, ни магнетит, не содержат цинк даже в примесных концентрациях, хотя зачастую содержат Cr, и обогащение цинком происходило только в детритовых хромитах. В таком случае цинк крайне избирательно входил в структуру хромита, «игнорируя» другие рудные минералы. Учитывая тот факт, что значительные концентрации цинка установлены только в хромитах при полном его отсутствии в ильменогематите, гематите, магнетите, можно предположить, что обогащение хромита цинком происходило непосредственно в коренных породах, локально подвергшихся воздействию Zn-содержащего гидротермального флюида. Обогащение хромитов цинком не связано с внедрением кислых интрузий. В родингитизированных плагиориолит-порфирах Улан-Ходинского нефритового месторождения (офиолитовая тектоническая пластина Тувино-Монгольского террейна) хромит, находящийся во включении в диопсиде, имеет содержание ZnO до 0.5 мас. %, в то время как содержание ZnO в отдельных зернах хромита из серпентинитов нефритового месторождения достигает значений 3.5 мас. %, то есть это особенность состава хромита коренных пород [Shutov et al., 2024].

Акцессорные хромиты из метасоматизированных ультрабазитов и хромиты из хромититов обогащались цинком в зоне изменения ультрабазитов при специфических условиях. Офиолитовые комплексы Восточного Саяна формировались в надсубдукционных обстановках [Dobretsov, Ignatovich, 1988; Zhmodik et al., 2006; Kuzmichev, 2015; Sklyarov et al., 2016] и содержат фрагменты гидротермально-осадочных сульфидных руд [Zhmodik et al., 2006]. Формирование цинкового хромита могло происходить на этапах субдукции либо обдукции офиолитов, в условиях высокой фугитивности кислорода. Источником цинка могли быть вулканогенно-осадочные породы субдуцирующего слэба, в том числе содержащие фрагменты гидротермально-осадочных сульфидных руд, вовлеченные в гидротермальные процессы. Происходило взаимодействие мантийных перидотитов с Zn-содержащим флюидом, генерирующимся при дегидратации и плавлении субдуцирующей плиты. Признано, что дегидратация погружающейся океанической коры с осадками в зоне субдукции имеет большое значение для процессов метасоматоза, транспортировки рудных компонентов мантийными флюидами и гидротермальными растворами [Vikent’ev et al., 2006; Pekov et al., 2020; Lyutkevich et al., 2022], в том числе происходящих в мантийном клине. Также обогащение цинком хромитов могло происходить на стадии обдукции офиолитов, поскольку мантийные перидотиты надвинуты на вулканогенно-осадочную толщу. Гидротермально-метаморфогенные флюиды извлекали цинк из вулканогенных пород и/или субмаринных гидротермально-осадочных сульфидных руд, океанических осадков и транспортировали его в перекрывающие перидотиты и хромититы. Подобный механизм реконструирован для хромититов, в которых сульфиды рутения заместились селенидами рутения [Kiseleva et al., 2024]. Обогащение хромитов цинком происходило в коренных породах (ультрабазитах, хромититах), которые в дальнейшем были подвержены дезинтеграции и переотложению в терригенной толще.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коренным источником детритовых хромитов в ильменит-гематитовом кварцевом песчанике безымянной толщи были мантийные перидотиты и подиформные хромититы офиолитовых комплексов Восточного Саяна.

Морфологические и микроструктурные особенности зерен цинковых хромитов отражают процессы хрупких и пластических деформаций, флюидную проработку коренных пород (офиолитов, хромититов), источника детритовых хромитов.

Эпигенетическое обогащение первичного хромита цинком является индикатором гидротермально-метасоматических процессов в мантийных перидотитах и хромититах. В процессе метасоматических изменений под воздействием флюида/гидротермального раствора в хромите происходило замещение Mg на Zn и обогащение Fe2+.

Локальное обогащение хромита цинком могло происходить на стадии субдукции/обдукции офиолитов. Источником цинка могли послужить вулканические породы и фрагменты вулканогенно-осадочных массивных сульфидных руд, попавших в зону флюидной проработки и метасоматоза мантийных перидотитов и подиформных хромититов офиолитового комплекса.

Список литературы

1. Anderson Т.В., 1974. The Relationship Between Kinkbands and Shear Fractures in the Experimental Deformation of Slate. Journal of the Geological Society 130 (4), 367–382. https://doi.org/10.1144/gsjgs.130.4.0367.

2. Arai Sh., Ishimaru S., 2011. Zincian Chromite Inclusions in Diamonds: Possibility of Deep Recycling Origin. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 106 (2), 85–90. https://doi.org/10.2465/jmps.101014.

3. Arai Sh., Miura M., Tamura A., Akizawa N., Ishikawa A., 2020. Hydrothermal Chromitite from the Oman Ophiolite: The Role of Water in Chromite Genesis. Minerals 10 (3), 217. https://doi.org/10.3390/min10030217.

4. Barnes S.J., 2000. Chromite in Komatiites, II. Modification During Greenschist to Mid-Amphibolite Facies Metamorphism. Journal of Petrology 41 (3), 387–409. https://doi.org/10.1093/petrology/41.3.387.

5. Baswani S.R., Mishra B.P., Mahapatro S.N., Meshram T., Pati P., Shareef M., Korakoppa M., Mishra M. et al., 2022. Petrochemical Evaluation of Gahnite from Volcanogenic Massive Sulfide Deposits in Betul Belt, Central India: Insight from Petrography and In-Situ Trace Element Geochemistry. Geological Journal 57 (11), 4508–4528. https://doi.org/10.1002/gj.4555.

6. Challis A., Grapes R., Palmer K., 1995. Chromian Muscovite, Uvarovite, and Zincian Chromite: Products of Regional Metasomatism in Northwest Nelson, New Zealand. The Canadian Mineralogist 33 (6), 1263–1284.

7. Damdinov B.B., Zhmodik S.M., Roshchektaev P.A., Damdinova L.B., 2016. Composition and Genesis of the Konevinsky Gold Deposit, Eastern Sayan, Russia. Geology of Ore Deposits 58, 134–148. https://doi.org/10.1134/S1075701516020033.

8. Геология и метаморфизм Восточного Саяна / Ред. Н.Л. Добрецов, В.И. Игнатович. Новосибирск: Наука, 1988. 192 с.].

9. Eccles D.R., Heaman L.M., Luth R.W., Creaser R.A., 2004. Petrogenesis of the Late Cretaceous Northern Alberta Kimberlite Province. Lithos 76 (1–4), 435–459. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2004.03.046.

10. Fanlo I., Gervilla F., Colás V., Subías I., 2015. Zn-, Mnand Co-Rich Chromian Spinels from the Bou-Azzer Mining District (Morocco): Constraints on Their Relationship with the Mineralizing Process. Ore Geology Reviews 71, 82–98. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2015.05.006.

11. Gao S., Campbell K., Flemming R.L., Armstrong K., Kupsch B., 2023. Characterizing Zinc-Rich Chromite Cores and Uvarovite-Grossular Garnet Mantles from the Pikoo Property, Central Eastern Saskatchewan, Canada. The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology 61 (4), 767–785. https://doi.org/10.3749/2200052.

12. Глухов Ю.В., Макеев Б.А., Варламов Д.А., Шевчук С.С., Исаенко С.И. Хромшпинелиды с цинксодержащими эпигенетическими каймами из девонских конглобрекчиевых горизонтов россыпепроявления Ичетъю (Средний Тиман) // Литосфера. 2015. №2. С. 103–120.

13. Johan Z., Ohnenstetter D., 2010. Zincochromite from the Guaniamo River Diamondiferous Placers, Venezuela: Evidence of Its Metasomatic Origin. The Canadian Mineralogist 48 (2), 361–374. https://doi.org/10.3749/canmin.48.2.361.

14. Kiseleva O., Zhmodik S., 2017. PGE Mineralization and Melt Composition of Chromitites in Proterozoic Ophiolite Complexes of Eastern Sayan, Southern Siberia. Geoscience Frontiers 8 (4), 721–731. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2016.04.003.

15. Kiseleva O.N., Airiyants E.V., Belyanin D.K., Zhmodik S.M., 2020. Podiform Chromitites and PGE Mineralization in the Ulan-Sar’dag Ophiolite (East Sayan, Russia). Minerals 10 (2), 141. https://doi.org/10.3390/min10020141.

16. Kiseleva O.N., Ayriyants E.V., Zhmodik S.M., Belyanin D.K., 2024. Sulfide and Selenide PGE Mineralization in Chromitites of the Dunzhugur Ophiolite Massif (East Sayan, Russia). Geology of Ore Deposits 66, 225–248. https://doi.org/10.1134/S1075701523600330.

17. Kovalev K.P., Kalinin Yu.A., Lobanov K.V., Naumov E.A., Borovikov A.A., Sukhorukov V.P., 2023 The Gorevskoe Pb-Zn Deposit (Siberia, Russia): Mineral Composition and Features of Ore Mineralization. Geology of Ore Deposits 65 (4), 283–314. https://doi.org/10.1134/s1075701523030029.

18. Куликов Ю. И. Алмазоносность Оспинского массива (Восточный Саян): Отчет о результатах поисков алмазов Самартинской партии за 1988–1991 гг. и Оспинской партии за 1992–1993 гг. Улан-Удэ: Бурятгеология, 1994. 127 с.

19. Kuzmichev A.B., 2015. Neoproterozoic Accretion of the Tuva Mongolian Massif, One of the Precambrian Terranes in the Central Asian Orogenic Belt. In: A. Kröner (Ed.), Composition and evolution of Central Asian Orogenic Belt: Geology, Evolution, Tectonics, and Models. Borntraeger Science Publishers, Stuttgart, p. 66–92.

20. Кузьмин И.А., Паламарчук Р.С., Калугин В.М., Козлов А.В., Варламов Д.А. Хромит-платиновая минерализация клинопироксенит-дунитового массива Желтая Сопка, Северный Урал // Минералогия. 2020. Т. 6. № 4. С. 46–59. https://doi.org/10.35597/2313-545X-2020-6-4-3.

21. Lyutkevich A.D., Gablina I.F., Dara O.M., Yapaskurt V.O., Shcherbakov V.D., Somov P.A., 2022. Mineral Phases of Zinc in Ore-Bearing Sediments of the Pobeda Hydrothermal Cluster (17°07.45'–17°08.7' N MAR). Lithology and Mineral Resources 57, 404–420. https://doi.org/10.1134/S0024490222050042.

22. Макеев А.Б., Лебедев В.А., Брянчининова Н.И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 348 с.

23. Makeev A.B., Makeev B.A., 2005. Zn-Chromspinels of Middle Timan and the Near-Polar Urals. Doklady Earth Sciences 404 (7), 1078–1083.

24. Мурзин В.В., Варламов Д.А., Пальянова Г.А., Журавкова Т.В. Золотоносные родингиты в Агардакском массиве гипербазитов (Южная Тува) // Металлогения древних и современных океанов – 2016. От минералогенеза к месторождениям: Материалы XXII научной молодежной школы (25–29 апреля 2016 г.). Миасс: Миасс: Институт минералогии УрО РАН, 2016. С. 201–204.

25. Novoselov K.A., Belogub E.V., Blinov I.A., Artem’ev D.A., 2023. Detrital Chrome Spinels of the Udokan Sedimentary Basin in Transbaikalia. Russian Geology and Geophysics 65 (5), 609–622. https://doi.org/10.2113/rgg20234632.

26. Нугуманова Я.Н., Дорошкевич А.Г. Состав шпинелидов из позднепротерозойских ультраосновных лампрофиров Большетагнинского щелочно-ультраосновного карбонатитового массива (Урикско-Ийский грабен, Восточное Присаянье) // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 4. 0656. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-4-0656.

27. Онищенко С.А. Минералы хрома в отложениях алькесвожской свиты на хребте Малдынырд // Минеральные индикаторы литогенеза: Материалы Российского совещания с международным участием (14–17 марта 2011 г.). Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 114–117.

28. Onishchenko S.A., Kuznetsov S.K., Tropnikov E.M., 2022. Mineral Phases of the Pd-Bi-Se System in the Ores at the Chudnoe Au-Pd Deposit (Subpolar Urals, Russia). Doklady Earth Sciences 504, 266–270. https://doi.org/10.1134/S1028334X22050117.

29. Pal D.C., Sarkar B.Ch., Ghosh S., Sen R., Jana A., Mukhopadhyay S., Sinha D.K., 2022. Geochemistry of Detrital Zinc-Rich Chromite in Conglomerates from Eastern India. Mineralogical Magazine 86 (2), 1–8. https://doi.org/10.1180/mgm.2022.12.

30. Павлов Н.В., Кравченко Г.Г., Чупрынина И.И. Хромиты Кемпирсайского плутона. М.: Наука, 1968. 179 с.

31. Pekov I.V., Agakhanov A.A., Zubkova N.V., Koshlyakova N.N., Shchipalkina N.V., Sandalov F.D., Yapaskurt V.O., Turchkova A.G., Sidorov E.G., 2020. Oxidizing-Type Fumaroles of the Tolbachik Volcano, a Mineralogical and Geochemical Unique. Russian Geolology and Geophysics 61 (5–6), 675–688. https://doi.org/10.15372/RGG2019167.

32. Reznitsky L.Z., Sklyarov E.V., Barash I.G., 2023. Metamorphic Vanadian-Chromian Spinel (Sludyanka Complex, South Baikal Area). Ferroan Spinel. Russian Geology and Geophysics 64 (4), 407–423. https://doi.org/10.2113/rgg20224473.

33. Сарыг-оол Б.Ю., Букреева Л.Н., Мягкая И.Н., Толстов А.В., Лазарева Е.В., Жмодик С.М. Влияние химической пробоподготовки на определение высоких содержаний редкоземельных и высокозарядных элементов в геологических образцах методами ИСП-АЭС и ИСП-МС (на примере пород и руд месторождения Томтор) // Журнал Сибирского федерального университета. Химия. 2020. Т. 13. № 4. С. 593–605. https://doi.org/10.17516/1998-2836-0208.

34. Шутов В.А., Мехоношин А.С., Колотилина Т.Б. Процессы родингитизации и нефритообразования на контакте серпентинитов с плагиориолит-порфирами Улан-Ходинского месторождения (Восточные Саяны, Россия) // Геосферные исследования. 2024. № 2. С. 101–116. DOI:10.17223/25421379/31/6.

35. Sklyarov E.V., Kovach V.P., Kotov A.B., Kuzmichev A.B., Lavrenchuk A.V., Perelyaev V.I., Shchipansky A.A., 2016. Boninites and Ophiolites: Problems of Their Relations and Petrogenesis of Boninites. Russian Geology and Geophysics 57 (1), 127–140. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2016.01.009.

36. Спиридонов Э.М., Плетнев П.А. Месторождение медистого золота Золотая Гора (о «золотородингитовой» формации). М.: Научный мир, 2002. 220 с.

37. Спиридонов Э.М., Сидорова Н.В., Нурмухаметов Ф.М., Коротаева Н.Н., Куликова И.М., Поленов Ю.А., Трошкина А.Н. Лиственитоподобные апопикритовые флогопит-магнезитовые гумбеиты Берёзовского месторождения золота с цирконом, монацитом, ксенотимом, фторапатитом, турмалином, реликтовым цинкохромитом // Уральский геологический журнал. 2014. № 1 (97). С. 20–67.

38. Staddon L.G., Parkinson I.J., Cavosie A.J., Elliott T., Valley J.W., Fournelle J., Kemp A.I.S., Shirey S.B., 2021. Detrital Chromite from Jack Hills, Western Australia: Signatures of Metamorphism and Constraints on Provenance. Journal of Petrology 62 (12), egab052. https://doi.org/10.1093/petrology/egab052.

39. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Восточно-Саянская. Масштаб 1:200000. N-47-XXXV (Сорок): Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2021. 218 с.

40. Taylor S.R., McLennan S.M., 1985. The Continental Crust: Its Composition and Evolution. Blackwell Scientific Publication, Oxford, 312 p.

41. Thayer T.P., Milton Ch., Dinnin J., Rose H.Jr., 1964. Zincian Chromite from Outokumpu, Finland. American Mineralogist 49 (9–10), 1178–1183.

42. Vikent’ev I.V., Moloshag V.P., Yudovskaya M.A., 2006. Speciation of Noble Metals and Conditions of Their Concentration in Massive Sulfide Ores of the Urals. Geology of Ore Deposits 48 (2), 77–107. https://doi.org/10.1134/S1075701506020012.

43. Weiser T.W., Hirdes W., 1997. Zinc-Rich Chromite from Paleoproterozoic Conglomerates at Tarkwa Gold Mine, Ghana. The Canadian Mineralogist 35 (3), 587–595.

44. Wylie A.G., Candela P.A., Burke T.M., 1987. Compositional Zoning in Unusual Zn-Rich Chromite from the Sykesville District of Maryland and Its Bearing on the Origin of "Ferritchromit". American Mineralogist 72 (3–4), 413–422.

45. Жмодик С.М., Постников А.А., Буслов М.М., Миронов А.Г. Геодинамика Саяно-Байкало-Муйского аккреционно-коллизионного пояса в неопротерозое – раннем палеозое, закономерности формирования и локализации благороднометалльного оруденения // Геология и геофизика. 2006. Т. 47. № 1. С. 183–197.

Об авторах

О. Н. КиселеваРоссия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

Д. К. Белянин

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 1

Е. В. Айриянц

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

С. М. Жмодик

Россия

630090, Новосибирск, пр-т Академика Коптюга, 3

Ю. И. Куликов

Россия

670034, Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2, Республика Бурятия

П. А. Рощектаев

Россия

670000, Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, Республика Бурятия

Рецензия

Для цитирования:

Киселева О.Н., Белянин Д.К., Айриянц Е.В., Жмодик С.М., Куликов Ю.И., Рощектаев П.А. ПРИРОДА ЦИНКОВЫХ ХРОМИТОВ ИЗ ПОЛОСЧАТЫХ ИЛЬМЕНИТ-ГЕМАТИТОВЫХ КВАРЦЕВЫХ ПЕСЧАНИКОВ БЕЗЫМЯННОЙ ТОЛЩИ ТУВИНО-МОНГОЛЬСКОГО ТЕРРЕЙНА (ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ВОСТОЧНОГО САЯНА, РОССИЯ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0834. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0834. EDN: PAOJKN

For citation:

Kiseleva O.N., Belyanin D.K., Airiyants E.V., Zhmodik S.M., Kulikov Yu.I., Roshchektaev P.A. THE NATURE OF ZINC CHROMITES FROM BANDED ILMENITE-HEMATITE QUARTZ SANDSTONE OF THE BEZYMYANNAYA FORMATION OF THE TUVA-MONGOLIAN TERRANE (SOUTHEASTERN PART OF THE EAST SAYAN, RUSSIA). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0834. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0834. EDN: PAOJKN

JATS XML