Перейти к:

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ ВНУТРИГОРНЫЕ ВПАДИНЫ ТЯНЬ-ШАНЯ И ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОРРЕЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ. СТАТЬЯ 2. ВНУТРИГОРНЫЕ ВПАДИНЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0833

EDN: NAJMJQ

Аннотация

Отрицательные структуры земной коры, включая внутригорные впадины, являются ключевыми источниками информации о развитии континентальной коры на плитном и орогенном этапах ее формирования. Цель работы заключается в сравнительном описании мезозойскокайнозойских впадин Евразийского внутриконтинентального орогена и выявлении региональных особенностей геодинамического развития его различных сегментов. Методика включала сравнительный геологический анализ, структурнотектонические исследования, описание литологических разрезов, тектонофизические экспериментальные работы, анализ данных магнитотеллурического зондирования и другое.

Статья является логическим продолжением ранее опубликованной статьи [Leonov et al., 2025], посвященной описанию внутригорных впадин ГиссароАлайской горной системы и Центрального ТяньШаня. В данном исследовании рассмотрены внутригорные впадины Западного Забайкалья и проанализированы общие и индивидуальные особенности строения и геотектонического развития всех трех рассмотренных участков возникновения аналогичных структурных ансамблей в пределах орогенного пояса.

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в Западном Забайкалье, также как в других рассмотренных сегментах ЦентральноАзиатского складчатого пояса, система внутригорных впадин и разделяющих впадины горных поднятий возникла и эволюционировала в течение мезозоя и кайнозоя в пределах ограниченной тектонической области рассредоточенного сдвигового течения. Проведен сравнительный анализ, демонстрирующий общие черты и индивидуальные особенности структурной эволюции, характера седиментации и вулканизма в рассмотренных районах; обсуждаются структурногеодинамические предпосылки возникновения упорядоченных систем орогенных впадин в пределах внутриконтинентальной орогенной области на плитном этапе ее развития.

Ключевые слова

Для цитирования:

Леонов М.Г., Пржиялговский Е.С., Морозов Ю.А., Лунина О.В., Мазукабзов А.М., Никитин А.В. МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ ВНУТРИГОРНЫЕ ВПАДИНЫ ТЯНЬ-ШАНЯ И ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КОРРЕЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ. СТАТЬЯ 2. ВНУТРИГОРНЫЕ ВПАДИНЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ. АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0833. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0833. EDN: NAJMJQ

For citation:

Leonov M.G., Przhiyalgovskii E.S., Morozov Yu.A., Lunina O.V., Mazukabzov A.M., Nikitin A.V. MESOZOIC-CENOZOIC INTRAMOUNTAIN BASINS OF TIEN SHAN AND WESTERN TRANSBAIKALIA: COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND CORRELATION OF EVENTS. ARTICLE 2. INTRAMOUNTAIN BASINS OF WESTERN TRANSBAIKALIA. ANALYSIS AND GENERALIZATION OF THE DATA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0833. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0833. EDN: NAJMJQ

ВВЕДЕНИЕ

В первой статье этого цикла [Leonov et al., 2025] было приведено обоснование актуальности исследований, направленных на изучение внутригорных отрицательных морфоструктур Центрально-Азиатского подвижного пояса (рис. 1), заложение и развитие которых связано с альпийским этапом тектогенеза. Были рассмотрены впадины Гиссаро-Алайской горной системы и Центрального Тянь-Шаня. В данной статье приведено описание геологии альпийских впадин Западного Забайкалья и изложены результаты сравнительно-тектонического анализа мезозойско-кайнозойских внутригорных впадин, расположенных в различных сегментах Центрально-Азиатского подвижного пояса. Показано, что сравнительное изучение морфоструктур в удаленных один от другого районах позволяет понять как региональные, так и общие (субглобальные) закономерности геологического развития земной коры.

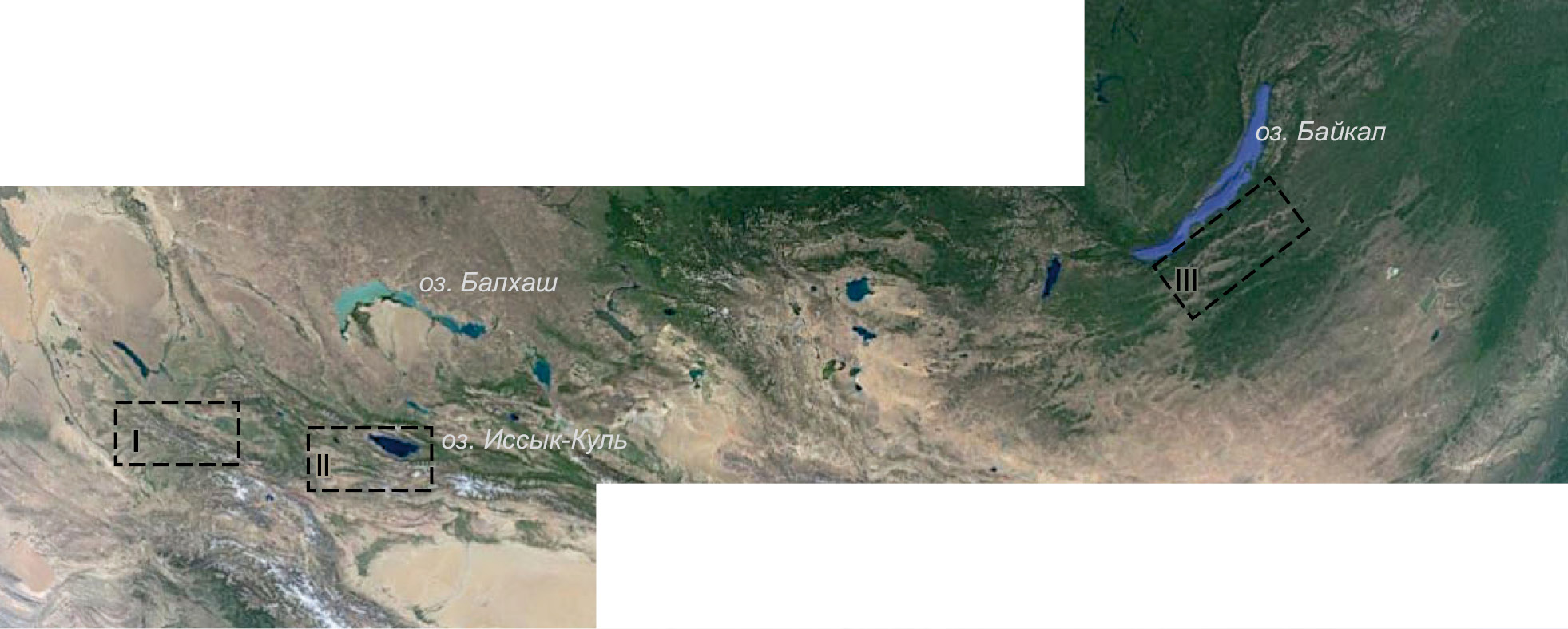

Рис. 1. Положение районов исследования на территории Азии (основа: фото Google Pro) [Leonov et al., 2025]. I – западный сегмент (Гиссаро-Алай, Тянь-Шань), II – центральный сегмент (Киргизский Тянь-Шань); III – восточный сегмент (Западное Забайкалье).

Fig. 1. Location of the study areas in Asia (based on Google Pro photo) [Leonov et al., 2025]. I – western segment (Gissar-Alai, Tien Shan), II – central segment (Kyrgyz Tien Shan); III – eastern segment (Western Transbaikalia).

ВНУТРИГОРНЫЕ ВПАДИНЫ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Мезозойско-кайнозойские отрицательные структуры (впадины, бассейны, троги) составляют характерную черту морфотектоники прибайкальского сегмента Центральной Азии. Выделены различные группы впадин, в том числе внутригорные депрессии Западного Забайкалья [Arzhannikova, 2022; Bogolepov, 1968; Ermikov, 1974, 1977; Florensov, 1960; Logachev, 1958, 1968; Lunina, Gladkov, 2009; Lunina et al., 2010; Nagibina, 1963; Obukhov, 1990; Ochirov, 1969; Pavlovsky, 1948; Solovyov, 1968; Starchenko, 1963; Tsekhovsky et al., 2018; Vorontsov et al., 2016; Yarmolyuk, Ivanov, 2000].

Альпийские впадины расположены на гетерогенном и разновозрастном основании, представляющем собой коллаж фрагментов Восточно-Сибирской платформы, байкальских, каледонских и герцинских комплексов (рис. 2). Впадины Прибайкальского региона, обладая значительным сходством, позволяющим проводить их сравнение даже при существенном удалении друг от друга, в то же время отличаются морфоструктурным обликом, тектоническим режимом, особенностями осадконакопления и магматизма. Эта характеристика, данная Н.А. Флоренсовым [Florensov, 1960], в полной мере отвечает задачам данной статьи, в которой рассмотрены внутригорные впадины Западного Забайкалья, известные также как впадины Забайкальского среднегорья [Bazarov, 1986], или Селенгино-Витимской зоны [Florensov, 1960; Yarmolyuk, Ivanov, 2000], или зоны линейного коробления [Ufimtsev, 1992]. В данной статье эту область мы будем именовать Селенгино-Витимской провинцией. С обзором работ по геологии региона можно ознакомится в публикациях [Lunina et al., 2010; Arzhannikova, 2022].

2.1. Литостратиграфия, режимы и этапы эволюции

Главной чертой Селенгино-Витимской провинции является система многочисленных впадин – пологих синклинальных структур (см. раздел «Тектоническая позиция…), выполненных вулканогенно-осадочными отложениями мезозойско-кайнозойского чехла, и хребтов, сложенных кристаллическими породами палеозойского фундамента (рис. 2) [Arzhannikova, 2022; Bazarov, 1986; Cherepovsky, 2001; Florensov, 1960; History…, 1963; Logachev, 1958, 1968; Lunina et al., 2010; Nagibina, 1963; Ochirov, 1969; Pavlovsky, 1948; Sinitsa, 1975; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky, Leonov, 2007; Tsekhovsky et al., 2005b, 2018; Shelgachev, Shatkovskaya, 2002; Vorontsov et al., 2016; Vorontsov, Yarmolyuk, 2007; Yarmolyuk, Ivanov, 2000; Yarmolyuk, Kovalenko, 1995; Yarmolyuk et al., 1998; и мн. др.]. Чехольные отложения (мощность до 2.0‒2.5 тыс. м) несогласно залегают на палеозойском кристаллическом основании или на гранитах соготинского комплекса (карбон) и отложениях алентуйской свиты (верхняя пермь), завершающих герцинский этап развития территории. Возрастной диапазон и состав отложений в разных впадинах могут быть различными, но формационно отложения сходны (рис. 3).

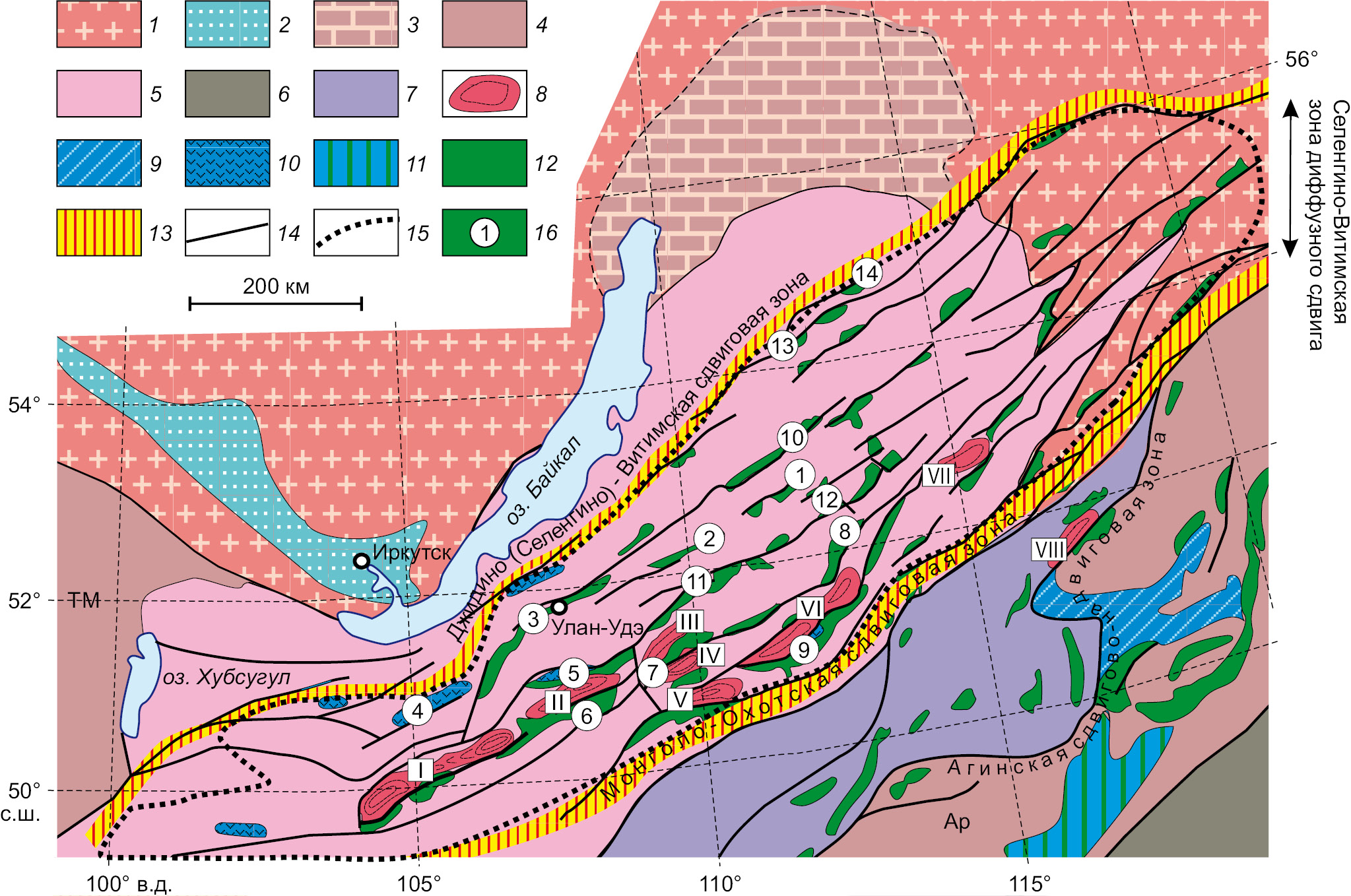

Рис. 2. Структурная схема Прибайкалья и сопредельных регионов.

Составлена с использованием данных [Geological Map..., 1983; Ermikov, 1977, 1994; Florensov, 1960; Logachev, 1958, 1968; Logachev et al., 1958; Lunina et al., 2010; Mazukabzov, 2003; Mazukabzov et al., 2008; Mesozoic Tectonics..., 1983; Parfenov et al., 2003; Sklyarov et al., 1997; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky et al., 2005b, 2018; Zorin et al., 1988; Yarmolyuk, Ivanov, 2000]. 1–2 – Сибирский кратон: 1 – консолидированная кора с домезозойским чехлом, 2 – среднемезозойский Иркутский предгорный прогиб; 3–6 – области домезозойской складчатости: 3 – позднерифейской, 4 – позднерифейские Тувино-Монгольский (ТМ) и Аргунский масссивы (Ар), 5 – каледонской, 6 – герцинской; 7 – монголо-забайкальский сегмент мезозойского Монголо-Охотского складчатого пояса; 8 ‒ гранитогнейсовые купола (метаморфические ядра): I – Бутулиннурский, II – Заганский, III – Цаган-Хунтейский, IV – Безымянный, V – Малханский, VI – Яблоновый, VII – Еликанский, VIII – Борщевочный; 9–10 – межгорные впадины, выполненные континентальными терригенными образованиями: 9 – ранне- и среднеюрскими, 10 – позднеюрско-раннемеловыми нерасчлененными; 11 – впадины, выполненные ранне- и среднеюрскими морскими терригенными образованиями; 12 – впадины, выполненные меловыми вулканогенными и осадочными образованиями; 13 – главные граничные сдвиговые зоны; 14 – разломы; 15 – ареал Селенгинско-Витимского магматизма; 16 – цифры в кружках – впадины: 1 – Еравнинская, 2 – Попереченская, 3 – Иволгино-Удинская, 4 – Гусиноозерская, 5 – Тугнуй-Сухаринская, 6 – Нарын-Гутайская, 7 – Хилокская, 8 – Беклемишевская, 9 – Читино-Ингодинская, 10 – Зазинская, 11 – Кижингино-Кудунская, 12 – Нижне- и Верхнемохейская, 13 – Талойская, 14 – Верхнеикатская.

Fig. 2. Schematic structural map of the Baikal region and adjacent regions.

Compiled using data from [Geological Map..., 1983; Ermikov, 1977, 1994; Florensov, 1960; Logachev, 1958, 1968; Logachev et al., 1958; Lunina et al., 2010; Mazukabzov, 2003; Mazukabzov et al., 2008; Mesozoic Tectonics..., 1983; Parfenov et al., 2003; Sklyarov et al., 1997; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky et al., 2005b, 2018; Zorin et al., 1988; Yarmolyuk, Ivanov, 2000]. 1–2 – Siberian Craton: 1 – consolidated crust with pre-Mesozoic cover, 2 – Middle Mesozoic Irkutsk piedmont trough; 3–6 – areas of pre-Mesozoic folding: 3 – Late Riphean, 4 – Late Riphean Tuva-Mongolian (TM) and Argun massifs (Ap), 5 – Caledonian, 6 – Hercynian; 7 – Mongol-Transbaikal segment of the Mesozoic Mongol-Okhotsk fold belt; 8 ‒ granite-gneiss domes (metamorphic cores): I – Butulinnur, II – Zagan, III – Tsagan-Khuntey, IV – Bezymyanny, V – Malkhan, VI – Yablonovy, VII – Elikan, VIII – Borshchevochny; 9–10 – intermountain depressions filled with continental terrigenous sediments: 9 – Early-Middle Jurassic, 10 – Late Jurassic – Early Cretaceous undissected; 11 – depressions filled with Early-Middle Jurassic marine terrigenous sediments; 12 – depressions filled with Cretaceous volcano-sedimentary deposits; 13 – main borderline shear zones; 14 – faults; 15 – Selenga-Vitim magmatic area; 16 – circled numbers – depressions: 1 – Eravna, 2 – Poperechenskaya, 3 – Ivolga-Uda, 4 – Gusinoozyor, 5 – Tugnui-Sukhara, 6 – Naryn-Gutai, 7 – Khilok, 8 – Beklemishevo, 9 – Chita-Ingoda, 10 – Zaza, 11 – Kizhinga-Kudun, 12 – Lower Mokhei and Upper Mokhei, 13 – Taloy, 14 – Upper Ikat.

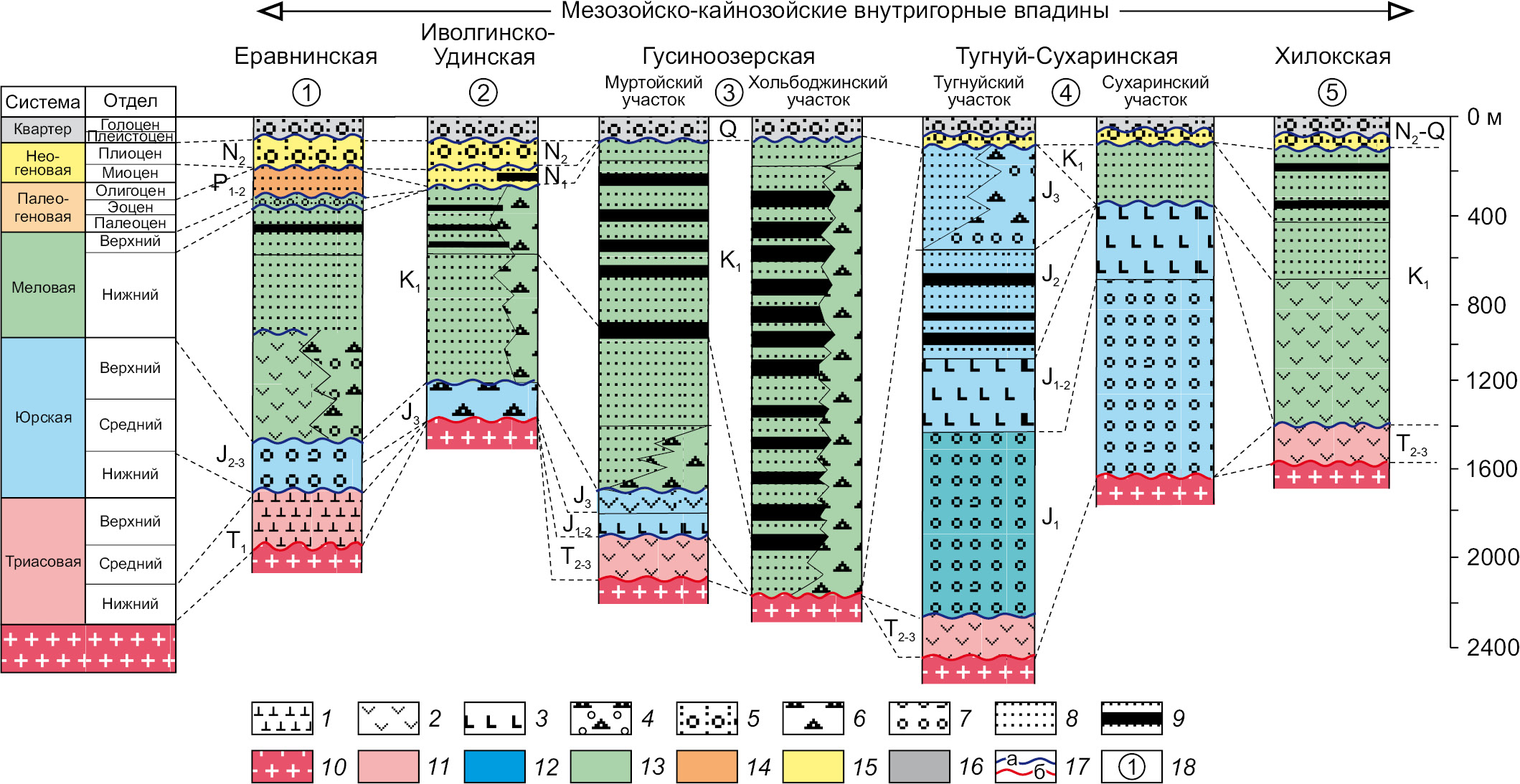

Рис. 3. Схема сопоставления сводных стратиграфических разрезов мезозойско-кайнозойских вулканогенно-осадочных комплексов внутригорных впадин Западного Забайкалья.

Составлена с использованием данных [Bazarov, 1986; Cherepovsky, 2001; Ermikov, 1974, 1977; History…, 1963; Shelgachev, Shatkovskaya, 2002; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky, Leonov, 2007; Tsekhovsky et al., 2005a, 2005b], а также отчетов геологов АО «Бурятгеоцентра» В.В. Платова, В.С. Кошкина и личных наблюдений. Возраст отложений дан на основании обобщенных палеонтологических, палеоботанических, и изотопно-геохронологических данных по [Skoblo et al., 2001]). 1–5 – вулканические комплексы: 1 – трахибазальты, 2 – трахиандезибазальты, трахидациты, трахириодациты, 3 – трахириолиты-трахибазальты, 4 – халютинский и ошурковский монцогаббро-сиенитовый и щелочно-габброидный субвулканические комплексы, 5 – муртойский трахидолерит-базальтовый субвулканический комплекс; 6–9 – осадочные комплексы: 6 – преимущественно грубообломочные отложения (с неокатанными обломками) с прослоями или пачками тонкообломочных пород, 7 – преимущественно грубообломочные породы (с окатанными обломками) с прослоями или пачками тонкообломочных пород, 8 – преимущественно тонкообломочные породы (песчаники, алевролиты аргиллиты или глины), 9 ‒ угли; 10 – домезозойский фундамент; 11 – триас; 12 – юра; 13 – мел; 14 – палеоген; 15 – неоген; 16 – квартер; 17 – границы размыва (а) и структурного несогласия (б); 18 – номера и положение впадин на рис. 2.

Fig. 3. A comparative scheme of composite generalized stratigraphic sections of the Mesozoic-Cenozoic volcanogenic-sedimentary complexes of intramountain depressions of Western Transbaikalia.

Compiled using data from [Bazarov, 1986; Cherepovsky, 2001; Ermikov, 1974, 1977; History…, 1963; Shelgachev, Shatkovskaya, 2002; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky, Leonov, 2007; Tsekhovsky et al., 2005a, 2005b], reports of V.V. Platov and V.S. Koshkin, geologists of "BuryatGeoСenter" Company, and personal observations. The age of the deposits is provided based on the generalized paleontological, paleobotanical, and isotope-geochronological data after [Skoblo et al., 2001]). 1–5 – volcanic complexes: 1 – trachybasalts, 2 – basaltic trachyandesites, trachydacites, trachyrhyodacites; 3 – trachyrhyolites-trachybasalts, 4 – Khalyuta and Oshurkov monzogabbro-syenite and alkali-gabbroid subvolcanic complexes, 5 – Murtoy trachydolerite-basalt subvolcanic complex; 6–9 – sedimentary complexes: 6 – predominantly coarse clastics (angular clasts) with fine-grained sediment interlayers or units, 7 – predominantly coarse clastics (rounded clasts) with fine-grained sediment interlayers or units, 8 – mainly fine-grained rocks (sandstones, siltstones, mudstones or clays), 9 – coals; 10 – pre-Mesozoic basement; 11 – Triassic; 12 – Jurassic; 13 – Cretaceous; 14 – Paleogene; 15 – Neogene; 16 – Quaternary; 17 – erosion (a) and structural unconformity (б) boundaries; 18 – numbers and location of depressions in Fig. 2.

Во многих впадинах разрез мезозоя начинается с вулканитов трахибазальт-трахириолитовой серии цаган-хунтейской свиты (T1) или с пирокласто-осадочных отложений и трахиандезибазальтов и их туфов чернояровской свиты (T2-3), залегающих с размывом и несогласием на кристаллическом фундаменте и на пермских отложениях алентуйской свиты (P2). Но в ряде мест (например, в Хилокской впадине) отложения верхней перми и триаса объединены [Starchenko, 1963] в единую толщу эффузивно-туфовых образований.

Юрские отложения залегают с размывом и несогласием непосредственно на палеозойском основании или на отложениях триаса. В Тугнуйской депрессии основание разреза представлено нижнеюрскими отложениями березовской свиты (1500 м), залегающими на коре выветривания по породам палеозойского фундамента. Свита сложена валунными и валунно-галечными конгломератами с прослоями мелкогалечных конгломератов и мелкозернистых вулканомиктовых песчаников, иногда обогащенных гранитным дресвяником. Обломочный материал представлен гнейсовидными гранитами, основными эффузивами, туфами и другими вулканогенными породами пермско-триасового комплекса. Во многих впадинах на домезозойском фундаменте или на триасовых отложениях с размывом и несогласием располагаются нижне- и среднеюрские образования ичетуйской (J1-2) и тугнуйской (J2) свит, а иногда и непосредственно породы верхнеюрской галгатайской свиты. Ичетуйскую свиту слагают вулканиты бимодальных серий: базитовой (трахибазальты, трахиандезибазальты и лавовые брекчии) и сиалической (щелочные трахиты, трахириодациты), расслоенные горизонтами конгломератов и песчаников. Тугнуйская свита представлена базальной и угленосной пачками. Базальная пачка (30 м) сложена конгломератами и разноразмерными песчано-глинистыми, местами туфогенными отложениями, в верхних горизонтах свиты преобладают алевропесчаники и песчано-глинистые гравийники. Угленосная пачка (до 120 м) сложена песчаниками, алевролитами и алевропелитами, железистыми гравелистыми песчаниками, гравелитами и пластами угля, которые фациально замещаются песчаниками и алевролитами с конкрециями углистых сидеритов. Выше согласно залегают породы галгатайской свиты (100‒350 м): слабо сцементированные серо- и красноцветные песчаники, пестроцветные разногалечные и валунные конгломераты, конгломератобрекчии, хлидолиты, образованные за счет переотложения подстилающих основных вулканитов. Характерны пачки эффузивно-туфотерригенных пород и покровы афировых трахиандезитов, трахиандезибазальтов и трахибазальтов, расслоенных пластами конгломератов.

Отложения мела известны в большинстве впадин, но представлены они только нижним отделом и с несогласием залегают на юрских отложениях, а иногда непосредственно на породах триаса или палеозоя. Наиболее полный разрез нижнего мела (гусиноозерская серия, мощность до 2.5 км) приурочен к Гусиноозерской депрессии, где отложения серии с размывом залегают на породах палеозойского фундамента или на нижне- и среднеюрских эффузивах ичетуйской и галгатайской (?) свит. Нижние горизонты представлены терригенными грубообломочными отложениями муртойской свиты, которые вверх по разрезу сменяются песчаными алевритами с линзами глин. Выше расположены тонкообломочные угленосные отложения (до 3000 м) убукунской, селенгинской и холбольджинской свит, которые на юго-восточном борту впадины замещены глыбовыми брекчиями и конгломератами (до 1500 м).

В прибортовых частях Гусиноозерской и Иволгинско-Удинской депрессий, преимущественно среди пород фундамента, отмечены экструзивно-субвулканические образования (некки, силлы, штоки, дайки). Они коррелируются с осадочными толщами по данным абсолютного возраста. Дайка муртойского комплекса (возраст – 122 млн лет (по данным K-Ar датирования [History…, 1963; Skoblo et al., 2001]) в прибортовой части Гусиноозероской депрессии прорывает и частично подвергает метаморфизму грубообломочные породы муртойской свиты.

В позднем мелу бóльшая часть Западного Забайкалья была областью поднятия и денудации. Осадочный процесс после перерыва продолжился лишь в единичных впадинах (Еравнинской, Нижнемохейской и др.), где были сформированы маломощные (160 м) отложения мохейской свиты, залегающие с размывом на каолиновой апогранитной коре выветривания и на средне- и верхнеюрских эффузивах. В прибортовых частях и в основании разреза мохейская свита сложена красноцветными и пестроцветными плохо сортированными и плохо окатанными пролювиальными и аллювиальными конгломератобрекчиями и хлидолитами. К центру впадин и вверх по разрезу грубообломочные фации сменяются тонкообломочными сероцветными песчаниками с линзами алевролитов и аргиллитов, иногда углистых. Отложения мохейской свиты относят к межгорной молассе [Skoblo et al., 2001] или к фэновой формации [Tsekhovsky et al., 2018], что более достоверно. В разрезе некоторых впадин присутствуют углеродистые так называемые рыбные сланцы, появление которых вызвано ингрессией с востока опресненного моря [Nesov, Starkov, 1992].

На протяжении палеогена – раннего плиоцена территория Западного Забайкалья продолжает оставаться областью денудации и образования кор выветривания. Осадконакопление приурочено лишь к Еравнинской и Зазинской впадинам, где выделено несколько свит (снизу вверх): ирингинская (70 м) (верхний палеоцен – средний эоцен) – серые и коричнеые глины с прослоями песков, гравийников, галечников, редкие пластовые тела базальтов; кулариктинская (90 м) (верхний эоцен – средний миоцен) – пески с прослоями алевролитов, щебня и галечников; джелиндинская, иволгинская, большереченская свиты (от 50 до 280 м) (верхний миоцен – нижний плиоцен). В основании джелиндинской свиты расположены аллювиальные и озерно-аллювиальные зеленовато-серые пески и алевролиты с прослоями бурого угля, верхние горизонты свиты сложены базальтами. Большереченская свита сложена пролювиально-селевыми фангломератами и песчано-глинистыми хлидолитами с прослоями песчаников и мелкого галечника. На Витимском плоскогорье к плиоцену отнесены отложения чининской свиты, представленные песчано-алевритовыми красными глинами с включениями гравия, гальки и валунов, светло-серыми крупнозернистыми кварцевыми и аркозовыми песками, алевритами и песчано-глинистыми породами. В долинах и межгорных впадинах Селенгинского среднегорья (Хилокская, Чикойская, Иволгинская и др.) в плиоцене формировались галечники и красноцветные элювиально-делювиальные глины и суглинки (до 140 м). Накопление мощных галечников и их неравномерное распределение на продольных участках долин связаны с медленным опусканием локальных структур и контролируются разломами. Местами на них залегают красноцветные глины верхнего плиоцена (до 20 м) или мощные толщи песков и супесей среднего плейстоцена с примесью гальки и щебня местных пород. Отложения принадлежат пролювиальному и делювиальному, реже – озерному и речному фациальным типам. В долинах крупных рек выделены высокие и средние эрозионные террасы с пятнами маломощного аллювия, а также высокие (до 100 м и более) аккумулятивные террасы. В течение всего плейстоцена идет спорадическое накопление терригенных отложений и формирование надпойменных террас. Голоценовые отложения в Западном Забайкалье представлены спорадическими накоплениями аллювиальных, пролювиальных, коллювиальных и эоловых отложений.

Западно-Забайкальская провинция в мезозое и кайнозое представляла собой систему впадин и поднятий, объединенных в линейно вытянутый ареал проявления мезозойского и кайнозойского магматизма, причем, согласно [Yarmolyuk, Ivanov, 2000], независимого от времени и характера процессов, имевших место на активных континентальных окраинах Восточной Азии. Главное место среди магматитов занимают субщелочные и щелочные разности, характерные для обстановок внутриплитного рифтогенеза [Bazarov, 1986; Ivanov et al., 1995; Kuz'min, Yarmolyuk, 2006; Nagibina, 1963; Solovyov, 1968; Skoblo et al., 2001; Vorontsov et al., 2016; Yarmolyuk, Ivanov, 2000; Yarmolyuk, Kovalenko, 1995; Yarmolyuk et al., 1998]. Вулканические излияния сопровождались внедрением разномасштабных мезозойских гранитных интрузий: аляскитов, гранодиоритов, щелочных гранитов, сиенитов, монцонитов.

В проявлении вулканического процесса наблюдается заметное несоответствие между его продолжительностью (170 млн лет ) и непропорционально малой суммарной мощностью вулканитов (порядка 1000 м), что свидетельствует о сравнительно невысокой магматической продуктивности подлитосферной мантии.

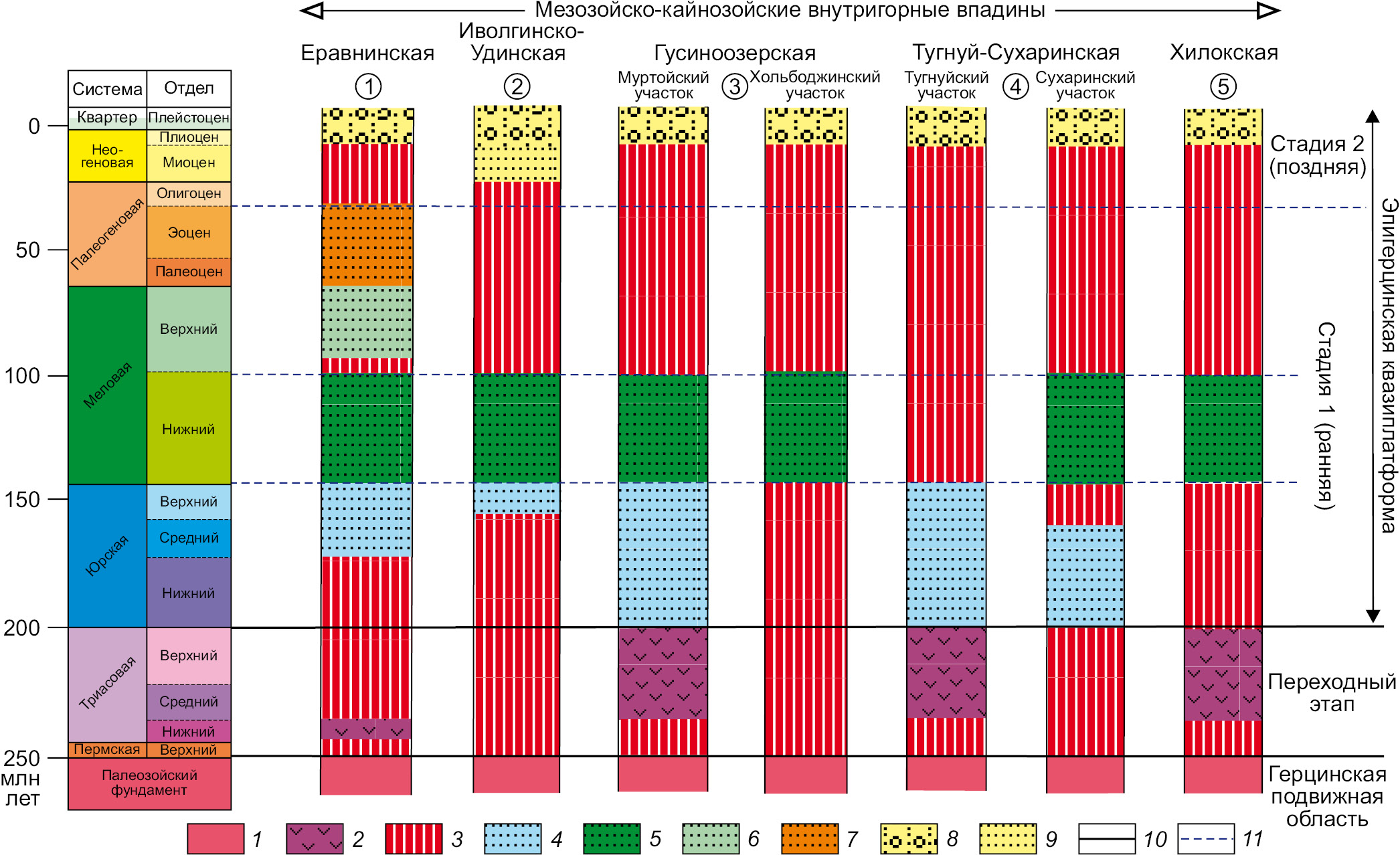

Таким образом, Селенгино-Витимская провинция в мезозое и кайнозое являла собой область высокого стояния, континентального осадконакопления и магматической проницаемости. Эта территория прошла несколько этапов геологического развития (рис. 4). Этап переходный (P‒T) – поднятие и денудация территории, формирование доюрского пенеплена. Этап квазиплатформы (J3‒N1), который включает несколько стадий (подэтапов): юра – относительное опускание и развитие дискретной системы осадочных бассейнов, разделенных холмисто-низкогорными поднятиями, подъем территории, денудация и формирование поверхности выравнивания; ранний мел – активизация морфоструктурной дифференциации и экспансия осадочных бассейнов; поздний мел ‒ эоцен – подъем территории, редукция областей осадконакопления, формирование поверхности выравнивания, накопление морских (в зонах ингрессии моря) отложений. Этап квазиорогенный (N2‒Q): формирование низко- и среднегорного рельефа, оформление современной провинции бассейнов и хребтов. Главными рубежами, на которых происходила смена тектоноседиментационных режимов на территории Западного Забайкалья, являются: ранняя – поздняя пермь; поздний триас – юра; юра – ранний мел; ранний – поздний мел; миоцен – плиоцен.

2.2. Тектоническая позиция, структура, геодинамика

Селенгино-Витимская провинция представляет собой обширный (200×1200 км) морфотектонически обособленный пологоволнистый свод северо-восточного простирания (см. рис. 2), ограниченный линейными структурными швами, которые выделены по совокупности геологических и геофизических данных: Джидино (Селенгино)-Витимским на северо-западном борту свода и Монголо-Охотским ‒ на юго-восточном. Швы не имеют четких ограничений и распадаются на несколько ветвей, представляя собой парагенез разломов с различной кинематикой, но с наличием сдвиговой составляющей, зонами повышенной трещиноватости, разнообразными присдвиговыми морфоструктурами.

Генеральная линейно-эллипсоидальная морфоструктура провинции осложнена линейно вытянутыми или относительно изометричными сопряженными синклинальными (впадины) и антиклинальными (хребты) мегаскладками, которые образуют парагенез эшелонированных кулис, организованных в полосовидные зоны, имеющие протяженность в сотни километров. Длинные оси кулис ориентированы под углом к простиранию линейных зон, положение которых в целом совпадает с главными структурными направлениями домезозойского фундамента (рис. 5). Регион в основном представляет собой среднегорье с высотными отметками от 1000 до 2000 м. В границах Селенгино-Витимской зоны насчитывается несколько десятков хребтов и впадин.

Размер впадин и разделяющих их поднятий варьируется от 3–10 × 20–25 км до 10–15 × 100–120 км. Форма и тех, и других морфоструктур относительно простая ‒ это разобщенные или сопряженные вытянутые овалы, иногда раздвоенные на центриклинальных и периклинальных замыканиях. Среди отрицательных структур обычны также односторонние грабен-синклинали, один из бортов которых осложнен разломом, а другой образован полого наклонненными к центру впадины поверхностью фундамента и перекрывающими осадочными толщами. Некоторые впадины (например, Гусиноозерская и Иволгино-Удинская) с одного борта ограничены взбросами, по которым на отложения впадин круто надвинуты кристаллические породы обрамляющих хребтов (рис. 6). В прилегающих к взбросам отложениях развиты хаотические конгломератобрекчии (тектоногравитационные микститы), свидетельствующие о конседиментационном развитии этих дизъюнктивов.

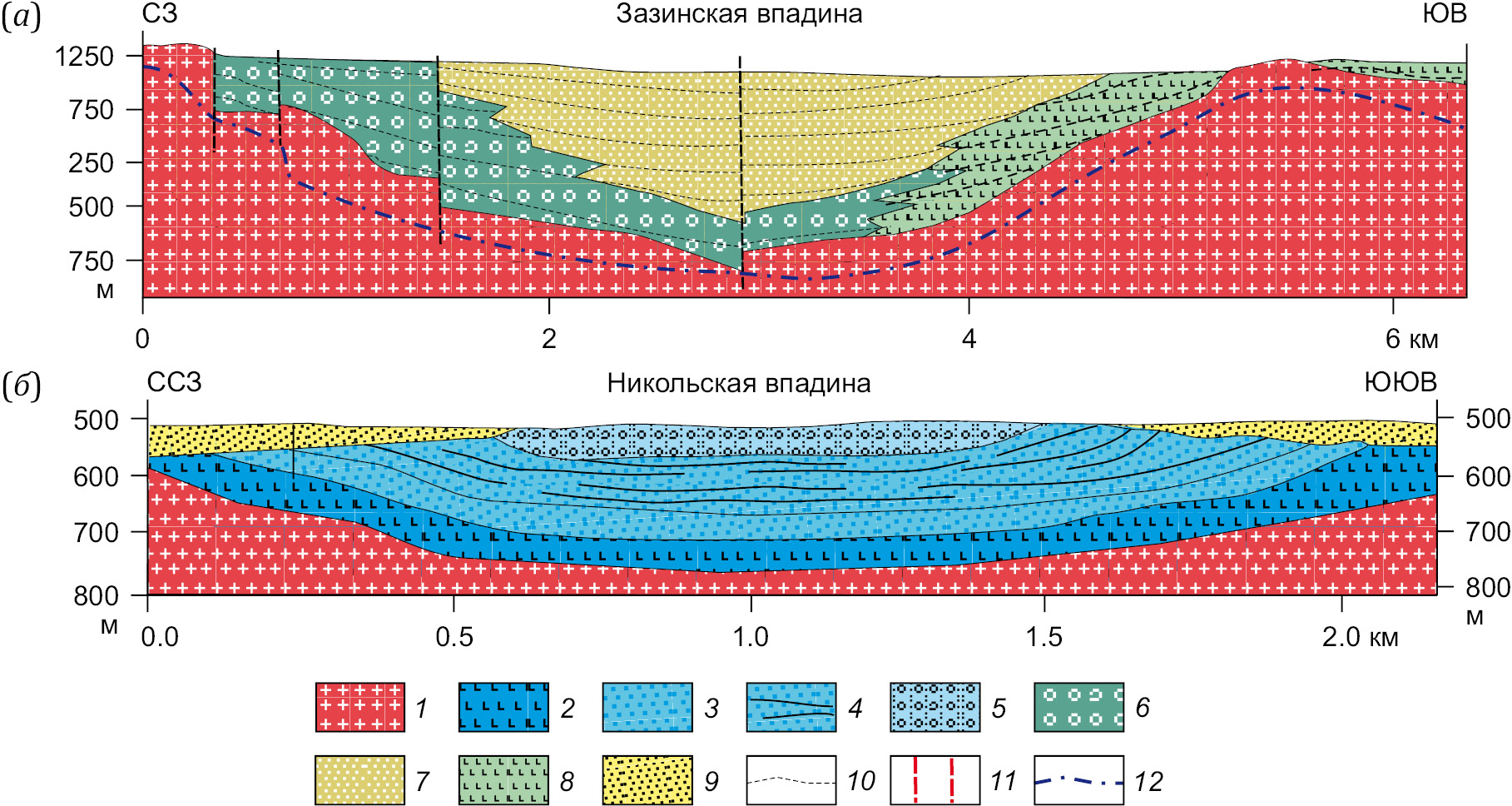

Впадины имеют синклинальное строение как по поверхности фундамента, или, что одно и то же, домезозойской поверхности выравнивания, так и по напластованию чехольных комплексов. Слои залегают параллельно поверхности фундамента с наклоном на крыльях под углом 5‒30° при практически горизонтальном положении в центральных частях впадин (рис. 7). Замыкания и положительных, и отрицательных морфоструктур имеют овальную форму. Широкие открытые синклинали могут быть осложнены складками второго порядка, малоамплитудными разломами, горизонтами сейсмитов и деформаций гравитационного генезиса [Admakin, 1975; Lunina et al., 2010]. По геоэлектрическим данным днища впадин расположены на разных гипсометрических уровнях.

Рис. 4. Главные этапы и рубежи седиментационно-тектонических режимов на территории Селенгино-Витимской провинции.

1 – палеозойский фундамент; 2 – доплитный этап (высокое стояние территории и площадной вулканизм); 3 – стадии денудации, формирования поверхностей выравнивания и кор выветривания; 4–7 – эпигерцинская платформа, активизированная в мезозое – кайнозое – терригенно-вулканогенно-угленосные и фэновые формации: 4 ‒ юрские, 5 ‒ раннемеловые, 6 – позднемеловые, 7 – палеоцен-миоценовые; 8–9 ‒ дискретное накопление преимущественно грубообломочных отложений в условиях низко- и среднегорного рельефа типа бассейнов и хребтов: 8 – миоцен, 9 – плиоцен ‒ плейстоцен; 10 – главные рубежи седиментационно-тектонических режимов; 11 – границы основных стадий платформенного этапа.

Fig. 4. Main stages and boundaries of sedimentation-tectonic regimes in the Selenga-Vitim province.

1 – Paleozoic basement; 2 – pre-platform stage (high standing of the territory and areal volcanism); 3 – stages of denudation and formation of planation surfaces and weathering crusts; 4–7 – epi-Hercynian platform activated in the Mesozoic and Cenozoic, terrigenous-volcanogenic-carbonaceous and fan formations: 4 – Jurassic, 5 – Early Cretaceous, 6 – Late Cretaceous, 7 – Paleocene-Miocene; 8–9 ‒ discrete coarse-debris accumulation in the low-to-mid-altitude mountains making up basin and range topography: 8 – Miocene, 9 – Pliocene-Pleistocene; 10 – main boundaries of sedimentary-tectonic regimes; 11 – boundaries of the main platform stages.

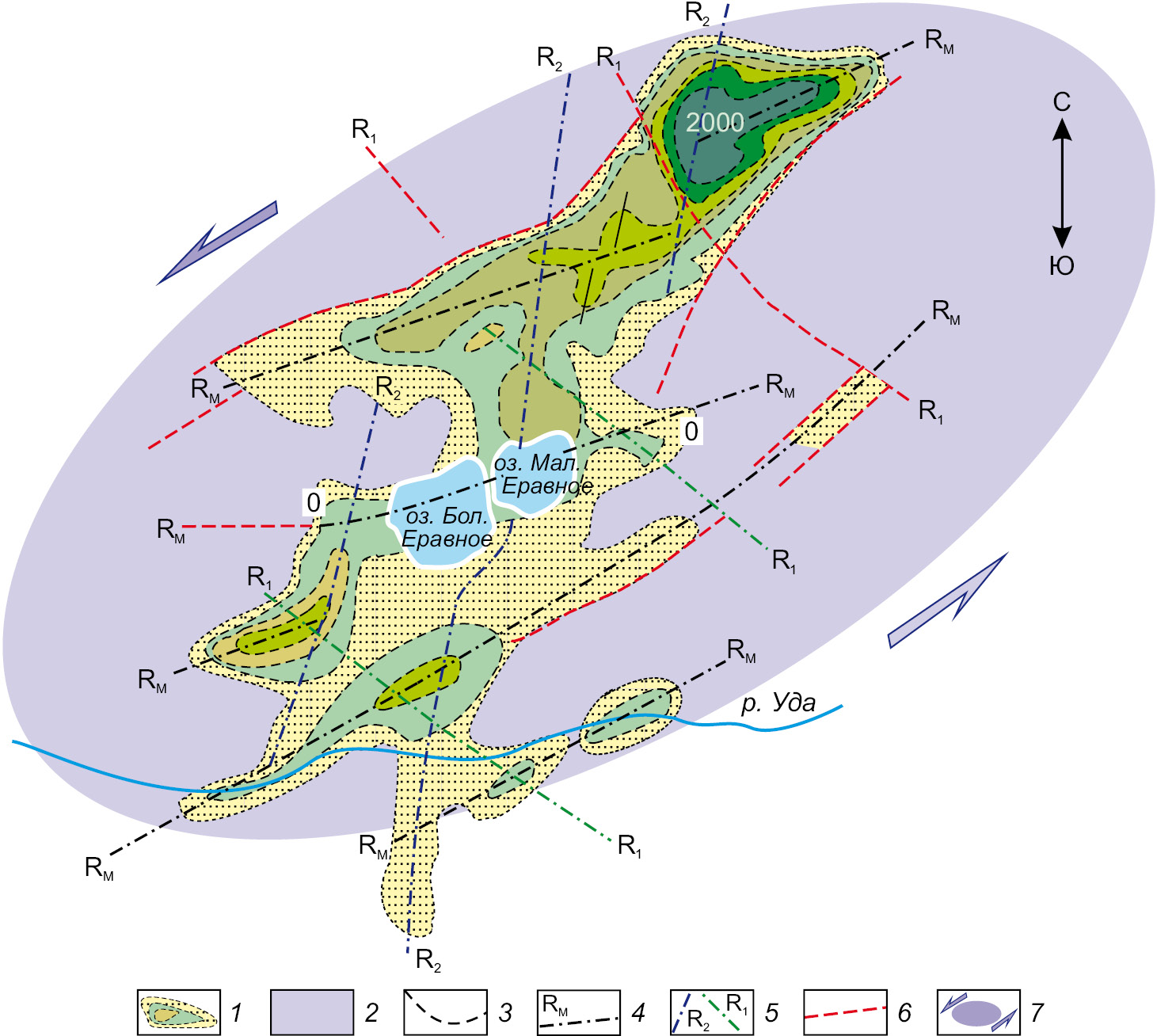

Рис. 5. Кулисное расположение впадин Западного Забайкалья (по [Erkhov et al., 1972], с дополнением).

1 ‒ мезозойские и кайнозойские отложения, заливкой показано распределение мощностей от 0 до 2000 м; 2 – фундамент; 3 – границы впадин; 4‒5 – ориентировка впадин: 4 ‒ согласно магистральному направлению сдвига RМ, 5 – согласно сколам Риделя R1 и R2; 6 ‒ разломы; 7 – стрелки ‒ левосторонняя транстенсия, заливка ‒ условная область оттока горных масс и формирования впадин.

Fig. 5. En echelon arrangement of depressions in Western Transbaikalia (supplemented after [Erkhov et al., 1972]).

1 ‒ Mesozoic and Cenozoic deposits, the filling shows the distribution of thicknesses from 0 to 2000 m; 2 ‒ basement; 3 ‒ depression boundaries; 4‒5 ‒ depression orientation: 4 ‒ according to the main direction of shear RМ, 5 ‒ according to Riedel shears R1 and R2; 6 ‒ faults; 7 ‒ arrows ‒ left-lateral transtension, the filling ‒ schematic area of withdrawal of rock masses and formation of depressions.

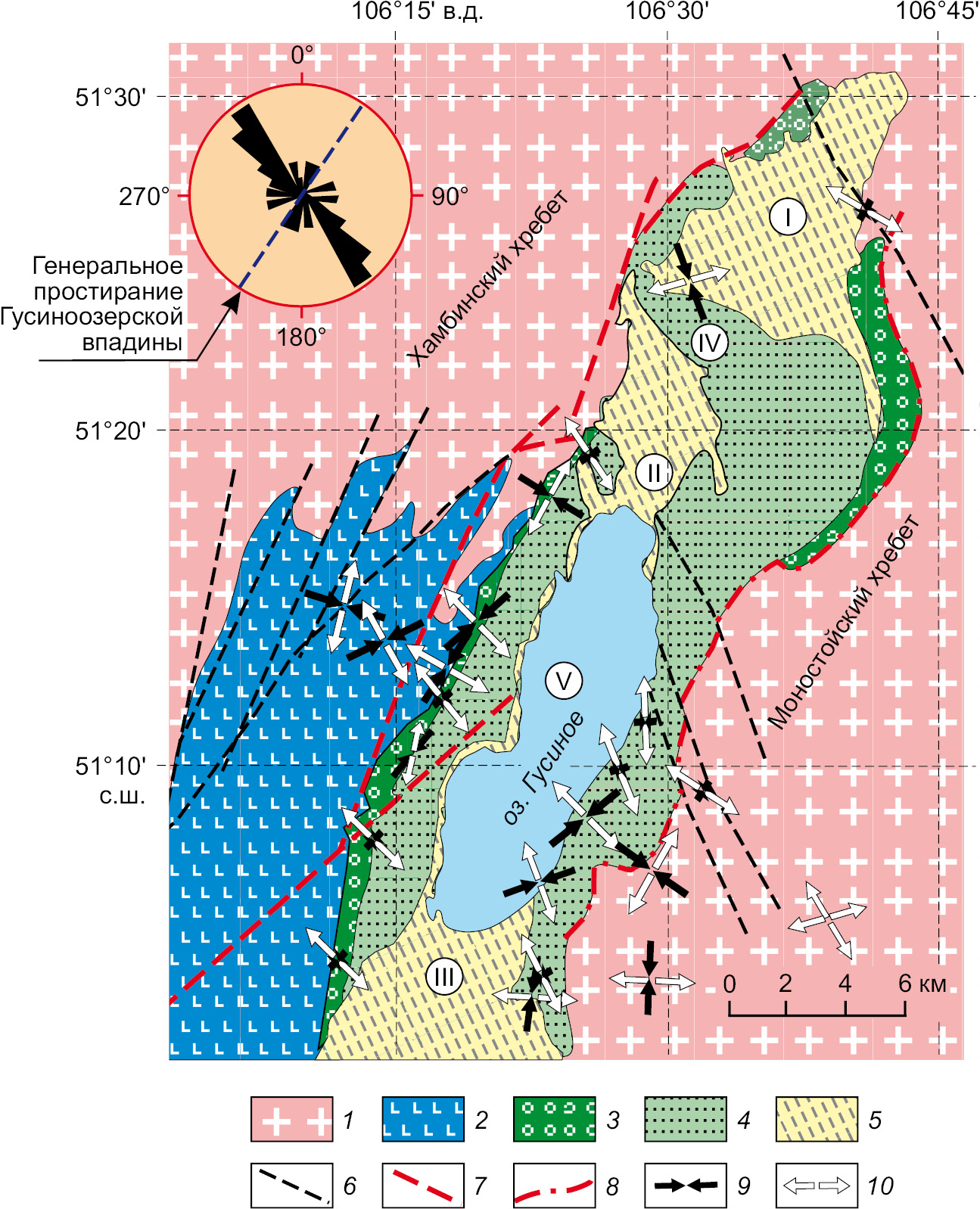

Рис. 6. Схема геологического строения и полей напряжений земной коры района Гусиноозерской впадины.

Составлена по [Lunina, Gladkov, 2009; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky et al., 2018]). На врезке – роза-диаграмма простирания осей удлинения (условного растяжения) с углами наклона 0–30°. 1 – породы домезозойского фундамента; 2 – нижне- и среднеюрские эффузивы ичетуйской свиты; 3 – муртойская свита (берриас – нижний валанжин); 4 – убукунская, селенгинская и холбольджинская свиты нерасчлененные (верхний валанжин – нижний апт); 5 – кайнозойские (неоген?) отложения; 6–8 – разломы: 6 – сбросы, сдвиги, 7 – сегменты Хамбинского разлома, 8 – Моностойский взброс; 9 – напряжения сжатия (направление укорочения) с углами наклона 0–30°; 10 – направление осей растяжения (относительного удлинения) с углами 0–30° (короткие стрелки соответствуют более крутому положению осей). Римские цифры в кружках: I, II, III ‒ относительные понижения, IV, V ‒ перемычки (относительные поднятия).

Fig. 6. Scheme of the geological structure and stress fields of the Earth’s crust in the Gusinoozersk depression area.

Compiled after [Lunina, Gladkov, 2009; Skoblo et al., 2001; Tsekhovsky et al., 2018]). The inset shows a rose diagram of the strike of axes of elongation (conditional tension) with inclination angles of 0–30°. 1 – rocks of the pre-Mesozoic basement; 2 – Lower – Middle Jurassic effusive rocks of the Ichetui formation; 3 – Murtoy formation (Berriasian – Lower Valanginian); 4 – undissected Ubakan, Selenga, and Kholboldzhin formations (Upper Valanginian – Lower Aptian); 5 – Cenozoic (Neogene?) deposits; 6–8 – faults: 6 – normal faults, strike-slip faults, 7 – segments of the Khambin fault, 8 – Monostoy reverse fault; 9 – compression stresses (direction of shortening) with inclination angles of 0–30°; 10 – direction of extension axes (relative elongation) with angles of 0–30° (shorter arrows correspond to more steeply dipping axes). Roman numerals in circles: I, II, III ‒ relative depressions, IV, V ‒ highs (relative uplifts).

Рис. 7. Типичные формы альпийских депрессий Селенгино-Витимской провинции (по [Skoblo et al., 2001], с изменениями и дополнениями).

(а) ‒ Зазинская впадина; (б) ‒ Никольская впадина. 1 ‒ домезозойский кристаллический фундамент; 2‒9 ‒ свиты: 2 ‒ ичетуйская (J1-2), 3‒4 ‒ тугнуйская (J2): 3 ‒ нижняя терригенная пачка, 4 ‒ верхняя угленосная пачка, 5 ‒ галгатайская (J3), 6 – ендондинская (К1), 7 – зазинская (К1), 8 – хысухинская (К1), 9 ‒ четвертичные отложения; 10 ‒ условное напластование; 11 ‒ разломы; 12 ‒ обобщенная кривая изгибной поверхности фундамента.

Fig. 7. Typical forms of alpine depressions of the Selenga-Vitim province (modified and supplemented after [Skoblo et al., 2001]).

(а) ‒ Zaza Depression; (б) ‒ Nikolsk Depression. 1 ‒ pre-Mesozoic crystalline basement; 2‒9 ‒ formations: 2 ‒ Ichetui (J1-2), 3‒4 ‒ Tugnuy (J2): 3 ‒ lower terrigenous member, 4 ‒ upper coal-bearing member, 5 ‒ Galgatai (J3), 6 ‒ Endondin (K1), 7 ‒ Zaza (K1), 8 ‒ Khysukhinskaya (K1), 9 ‒ Quaternary deposits; 10 ‒ conventional bedding; 11 ‒ faults; 12 ‒ generalized curve of the flexural basement surface.

Впадины разделены узкими и сопоставимыми с ними по протяженности поперечно-диагональными [Florensov, 1960] горными перемычками, которые обычно расположены под острым углом к простиранию впадин, но могут быть ориентированы поперек впадин или иметь то же простирание. Существуют «междувпадинные» перемычки ‒ выступы фундамента, выходящие на дневную поверхность и образующие положительные формы рельефа, и «внутривпадинные», погребенные под осадочным чехлом, имеющим существенно меньшую мощность, чем на опущенных участках, что свидетельствует о конседиментационном и синхронном развитии поднятий и прогибов. Для региона характерны сопряженность, параллельность и совместное искривление осей впадин и хребтов, а также плавные переклинальные замыкания внутренних кристаллических массивов, которые указывают на наличие изгибной деформации поверхности фундамента впадин. В новейшее время впадины являются пассивным элементом относительно сопредельных хребтов [Sklyarov et al., 1997].

Одной из эталонных для забайкальских позднемезозойских депрессий является Гусиноозерская впадина (см. рис. 6), выполненная вулканогенными и терригенными толщами нижней ‒ средней юры, нижнего мела и неогена (?) [Arzhannikova, 2022; Lunina, Gladkov, 2009; Lunina et al., 2010; Tsekhovsky, Leonov, 2007; Tsekhovsky et al., 2018; Vorontsov et al., 2016]. Впадина протягивается с юго-запада на северо-восток на 75 км при средней ширине 15 км. С северо-запада впадина обрамлена Хамбинским хребтом, с юго-востока – Моностойским поднятием. Депрессия имеет асимметричное строение с крутым юго-восточным и пологим северо-западным бортом. Гусиноозерская впадина представляет собой пологую моноклиналь с волнистым днищем, осложненную дифференциальными подвижками фундамента. Судя по конфигурации линий изоглубин [Skoblo et al., 2001], деформация днища имеет пликативную природу. В продольном направлении впадина распадается на несколько частных прогибов, разделенных валообразными поднятиями фундамента. Ограничением впадины служат естественные границы распространения осадочных отложений, по северному и южному борту срезанные разломами. Вдоль северо-западного борта трассируются сегменты Хамбинского сброса, активного в кайнозое, вдоль юго-восточного – Моностойский разлом, по которому, вероятно, в мезозое на отложения центрального сегмента впадины взброшены кристаллические породы Моностойского хребта. Гусиноозерская депрессия примыкает к древнему Джидино-Витимскому шву, ограничивающему область забайкальских впадин с северо-запада и являющемуся границей раздела байкальских и каледонских структур.

На основании геолого-структурных и тектонофизических исследований установлено [Lunina, Gladkov, 2009], что формирование Гусинозерской впадины происходило в режиме транстенсии при ведущей роли северо-восточно-юго-западного удлинения (условного растяжения). Транстенсия была вызвана косо направленными относительно осевой линии впадины региональными напряжениями сдвига, стресс-тензоры которых установлены как в мезозойских, так и в кайнозойских отложениях. Сдвиговые подвижки происходили главным образом по трещинам субмеридионального и субширотного направления, а сбросовые подвижки связаны с трещинами северо-восточной ориентировки. Системы трещин право- и левосторонней кинематики, вероятно, связаны с локальным межблоковым проскальзыванием и неоднородностью геологической среды.

Транстенсионная природа Селенгино-Витимской провинции вытекает и из общего анализа ее морфоструктуры [Morozov, 2002]. Ориентировка осей впадин, разделяющих их поднятий и разломов образует структурный каркас, отражающий как кинематическую обстановку Селенгино-Витимской провинции, так и закономерное расположение впадин и поднятий (рис. 8) с шагом между их осевыми плоскостями в 35‒50 км. Разломы и антиклинальные перемычки делят впадины на отдельные сегменты и создают их блоковую структуру с разновысотным положением фундамента. Формы и положение приподнятых блоков разнообразны – от поперечных и изометричных до вытянутых вдоль депрессий. Формирование некоторых впадин (например, Хилокская, Тугнуйская, Гусиноозерская) сопровождалось возникновением разрывных нарушений с момента их заложения, что изначально создало асимметрично-блоковую структуру, которая была подновлена на заключительных этапах развития региона, при этом отмечается неизменность морфоструктурного плана на всем протяжении формирования впадин от ранней юры до современного этапа.

Структурный рисунок системы впадин с их разделением по возрастному признаку показывает, что с течением времени поле сдвиговых напряжений меняет ориентировку. Юрско-раннемеловые впадины (170–110 млн лет), правосдвиговые по отношению к простиранию зоны в целом, одновременно выстраиваются в левосторонние кулисы, а более молодые (110–50 млн лет) впадины левосдвигового этапа показывают правосдвиговое эшелонирование. Кайнозойские впадины в пределах Витимского плато, заполненные вулканитами с возрастом моложе 50 млн лет, как и впадины первой кинематической стадии, группируются в левокулисный ряд вдоль субширотного направления, что свидетельствует о их формировании в сдвиговом поле напряжений. По мере развития деформационного процесса отдельные трещины в кулисных рядах сливаются, формируя ветвисто-ячеистую сеть, состоящую из блоков определенной морфологии, вытянутости и размера. При этом во всех элементарных структурах раздвига или отрыва (грабены, линейные впадины, сбросы, трещины отрыва и т.д.) присутствует сдвиговая компонента, знак которой зависит от их конкретного положения в общей структуре зоны транстенсии и от принадлежности к тому или иному характерному направлению.

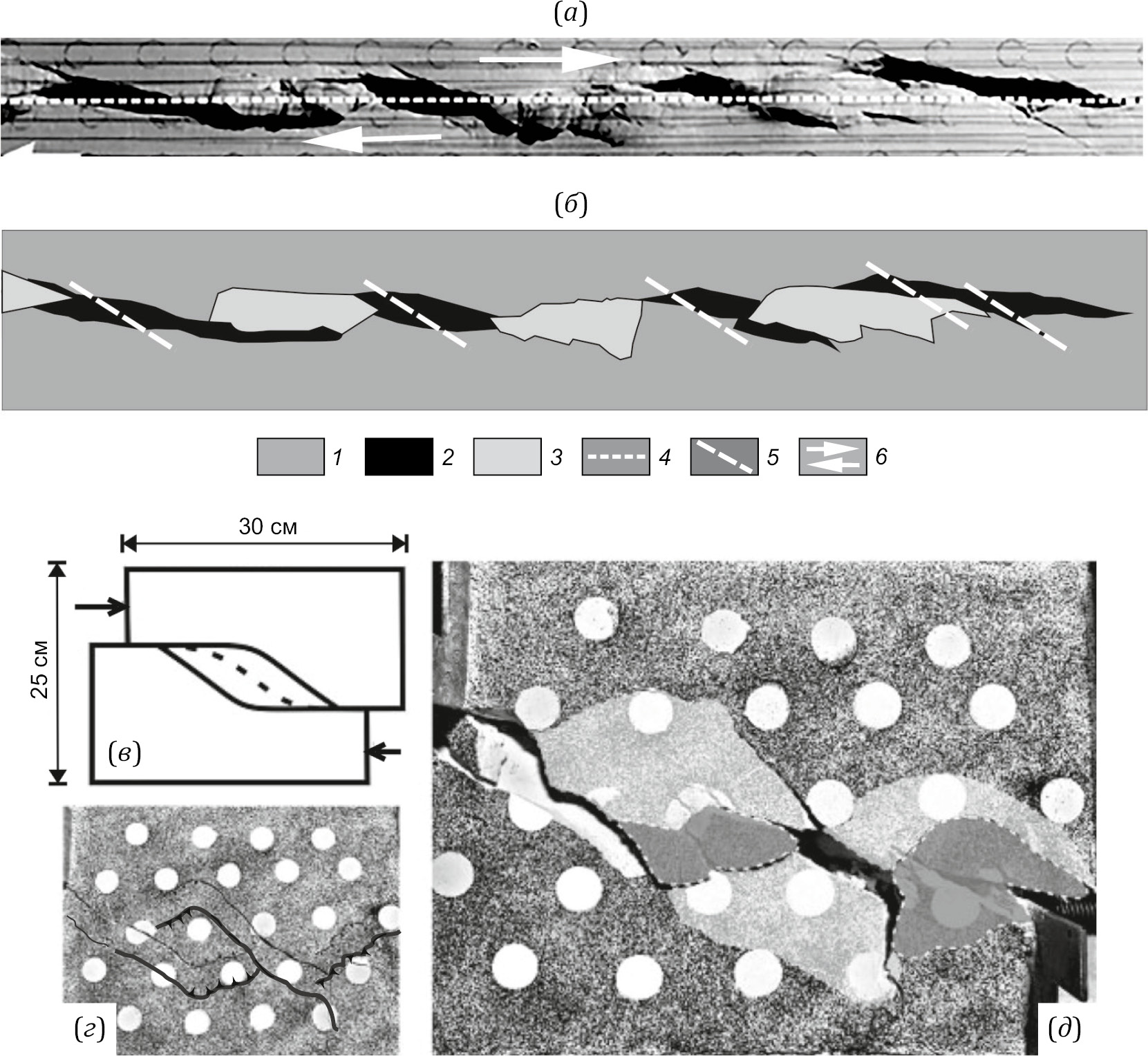

На эквивалентных материалах был воспроизведен структурный парагенез кинематической обстановки «сдвиг+раздвиг» (транстенсия) (рис. 9), а также парагенез, отвечающий простому и комбинированному типу нагружения геологической среды [Morozov et al., 2014]), типоморфным признаком которой является группировка структур удлинения по двум направлениям с противоположным типом эшелонирования. При таком типе нагружения преодолевается сопротивление сдвигу и прочность материала на отрыв. Возникает структура, представляющая сочетание трещин отрыва и смещений сдвигового характера. При этом трещины отрыва также имеют сдвиговую компоненту (косой раздвиг) – и в этом отличие парагенеза транстенсии от парагенеза простого сдвига.

Расположение трещин отрыва контролируется несколькими направлениями, определяемыми сдвиговой и растягивающей составляющими. Частично трещины отрыва или их отдельные отрезки располагаются субперпендикулярно направлению раздвига, в то время как концы этих трещин или самостоятельные системы трещин «прорастают» под углом и кулисно к оси сдвига с разворотом против или по часовой стрелке в зависимости от знака сдвигового смещения. Кулисы трещин отрыва группируются в линейные зоны, соответствующие направлениям синтетических и антитетических сколов Риделя (соответственно R1 и R2 на рис. 8), вдоль которых происходят сдвиговые смещения соответствующего знака. Небольшая компонента синтетического сдвига фиксируется также вдоль простирания каждой из трещин отрыва.

По мере развития деформационного процесса отдельные трещины в кулисных рядах соединяются друг с другом, формируя ветвисто-ячеистую сеть, которая предопределяет делимость на блоки различной морфологии. Формирующаяся структура меняется в зависимости от соотношения сдвиговой и раздвиговой компонент. При доминировании раздвиговой компоненты превалируют трещины, субпараллельные оси сдвига, и удлинение блоков в этом же направлении; при главенстве сдвиговой компоненты четче выражены диагонально ориентированные трещины отрыва и диагональная вытянутость блоков; в этом случае могут проявляться смещения по двум сопряженным сколам Риделя. Таким образом, экспериментальное воспроизведение процесса транстенсии находится в соответствии с закономерностями структурного процесса в пределах Селенгино-Витимской провинции.

Вместе с впадинами в структурный парагенез транстенсии следует включать и гранитогнейсовые купола или комплексы метаморфических ядер (о них – чуть ниже), выполняющих межтроговые пространства и указывающих на режим регионального рассредоточенного сдвига, вдоль плоскостей которого реализуется удлинение геологических тел. Пликативная деформация поверхности выравнивания находит отражение в структурно-вещественных преобразованиях пород фундамента, комплементарных изгибам его поверхности. В частности, выявлена объемная механическая дезинтеграция гранитов, слагающих кристаллические протрузии [Leonov, 2008; Leonov et al., 2018; Przhiyalgovskii et al., 2011], и хрупкопластическая деформация пород в пределах метаморфических ядер кордильерского типа [Sklyarov et al., 1997].

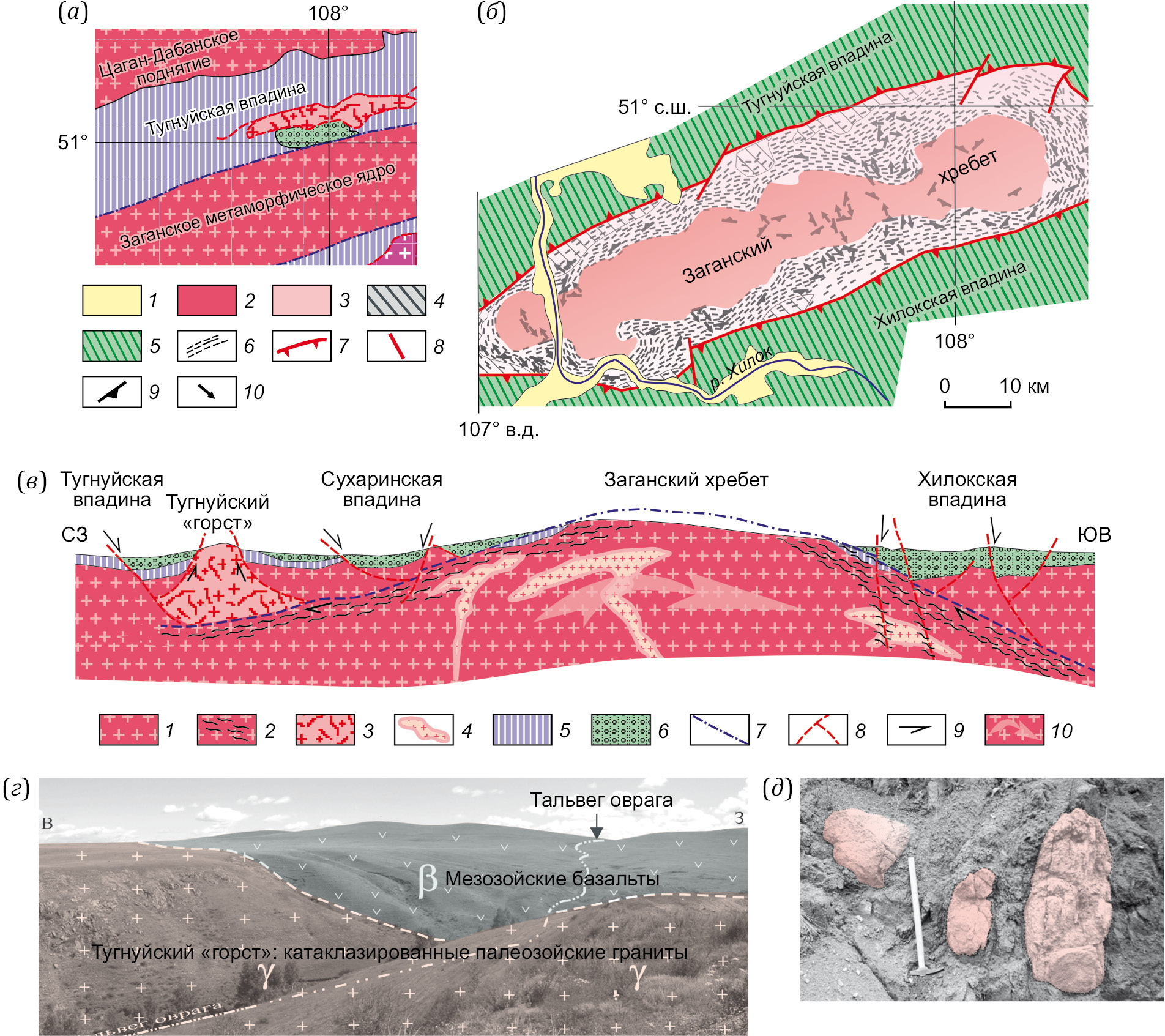

Около 80 % выходов фундамента в Западном Забайкалье сложены гранитами. В ряде мест граниты тектонически прорывают заведомо более молодые покровные отложения и образуют положительные формы рельефа ‒ островные горы [Leonov et al., 2017], одним из примеров которых является Тугнуйский «горст» ‒ выступ гранитов, разделяющий Тугнуйскую и Сухаринскую впадины (рис. 10). Тугнуйская впадина на начальных этапах развития (юра) существовала как единый бассейн. В начале раннего мела внутри впадины начало формироваться конседиментационное поднятие, отделившее северную котловину (собственно Тугнуйскую) от южной (Сухаринской), в которой накапливались отложения муртойской и убукунской свит. Поднятие представляет собой выраженную в рельефе положительную морфоструктуру – горст-антиклиналь размером около 30×5 км, ядро которой сложено разрыхленными, катаклазированными и брекчированными гранитами и граносиенитами раннепалеозойского, каменноугольного и пермского возраста. Несмотря на то, что дезинтегрированные граниты более подвержены денудации, чем окружающие вулканогенно-осадочные породы, в частности базальты, они сохраняют доминирующее высотное положение в рельефе, образуя ядро «протыкания» (морфоструктурную аномалию). Массивы катаклазированных гранитов обнаружены также в пределах Моностойского, Яблоневого и других гранитогнейсовых выступов фундамента.

Рис. 8. Схема расположения мезозойско-кайнозойских впадин Западного Забайкалья (по данным [Ochirov, 1969; Yarmolyuk, Ivanov, 2000], в интерпретации Ю.А. Морозова) (а) и экспериментально воспроизведенный парагенез структур растяжения в глиняном образце в условиях левосдвиговой транстенсии (б).

1 – архейский и байкальский фундамент; 2 – каледонский фундамент; 3 – фрагменты позднерифейских супертеррейнов и монголо-забайкальский сегмент мезозойского Монголо-Охотского складчатого пояса; 4 – границы Селенгино-Витимской тектонической зоны и распространения впадин западно-забайкальского типа; 5 – позднемеловые и кайнозойские впадины; 6 – позднеюрские – раннемеловые впадины; 7 – границы областей с разновозрастным фундаментом; 8–10 – тренды характерных направлений, по которым кулисно группируются впадины: 8 – RM – направление магистрального сдвига, 9, 10 – R1 и R2 – направления сопряженных сколов Риделя. На фрагменте (б): черное – трещины отрыва в глиняном образце; белые стрелки – направления движения материала вязкой силиконовой подложки глиняного образца; белые кружки – маркерные метки.

Fig. 8. The layout of the Mesozoic-Cenozoic basins of Western Transbaikalia (according to Yu.A. Morozov’s interpretation of the data from [Ochirov, 1969; Yarmolyuk, Ivanov, 2000]) (a) and experimentally reproduced paragenesis of extension structures in a clay sample under left-lateral transtension conditions (б).

1 – Archean and Baikal basement; 2 – Caledonian basement; 3 – fragments of the Late Riphean super-terranes and the Mongol-Transbaikal segment of the Mesozoic Mongol-Okhotsk fold belt; 4 – boundaries of the Selenga-Vitim tectonic zone and the distribution of the Western-Transbaikalia-type basins; 5 – Late Cretaceous and Cenozoic basins; 6 – Late Jurassic – Early Cretaceous basins; 7 – boundaries of areas with heterochronous basements; 8–10 – trends of characteristic directions along which the basins are arranged in an en echelon: 8 – RM – direction of the main shear, 9, 10 – R1 and R2 – directions of conjugate Riedel shears. In fragment (б): black – tensile cracks in the clay sample; white arrows – directions of movement of viscous silicone substrate material in the clay sample; white circles – reference marks.

Рис. 9. Дифференциация на области опускания и воздымания в зоне простого сдвига с изменениями.

(а‒б) – по данным [Atmaoui et al., 2006]: 1 ‒ области, не затронутые морфоструктурной дифференциацией; 2 ‒ области транстенсии и опускания; 3 ‒ области транспрессии и воздымания; 4 ‒ линия генерального сдвига; 5 ‒ ориентировка вторичных сдвигов Риделя; 6 ‒ направление генерального сдвига. (в–д) – по данным [Morozov et al., 2014]: морфоструктуры, возникающие при правостороннем раздвиге подстилающих жестких штампов с криволинейной смыкающейся границей между ними: в – схема модели, г – начальная стадия процесса (черные линии – разрывы со сдвиговой и надвиговой (треугольники) кинематикой смещений), д – конечная стадия процесса (светлый тон – участки прогибания, темный тон – участки поднятий).

Fig. 9. Differentiation into areas of subsidence and uplift in the simple shear zone.

(а‒б) – modified after [Atmaoui et al., 2006]): 1 ‒ areas not affected by morphostructural differentiation; 2 ‒ areas of transtension and subsidence; 3 ‒ areas of transpression and uplift; 4 ‒ line of a general shear; 5 ‒ orientation of secondary Riedel shears; 6 ‒ direction of a general shear. (в‒д) – modified after [Morozov et al., 2014]: morphostructures emerging from the right-lateral extension of underlying rigid stamps with a borderline closed curve between them: в – model structure, г – initial stage of the process (strike-slip (black lines) and thrust (triangles) faults), д – final stage of the process (light tone – areas of subsidence, dark tone – areas of uplift).

Рис. 10. Строение Заганского метаморфического ядра и его обрамления.

(а) – положение Заганского метаморфического ядра и Тугнуйского «горста». (б) – структурно-геологическая схема Заганского метаморфического ядра (по [Sklyarov et al., 1997], схематизировано). 1 – четвертичные отложения; 2‒4 ‒ породные комплексы метаморфического ядра: 2 – ядро «горста» (гранодиориты и граниты верхнего палеозоя), 3 – динамометаморфизованные разновозрастные комплексы (зона пластического течения), 4 – терригенно-вулканогенные образования, нерасчлененные; 5 – мезозойские вулканогенно-осадочные толщи, нерасчлененные; 6 – динамометаморфизованные и милонитизированные породные комплексы; 7 – детачмент; 8 – разломы; 9 – сланцеватость; 10 – минеральная линейность. (в) – структурно-геологический профиль Заганского метаморфического ядра и его обрамления [Sklyarov et al., 1997]. 1 – ортогнейсы и гранитоиды раннего и среднего палеозоя, объединенные; 2 – милониты по гранитам и динамометаморфиты; 3 ‒ раздробленные и катаклазированные граниты фундамента; 4 ‒ синтектонические юрские граниты и граносиениты; 5 – пермско-триасовые вулканиты; 6 – юрско-раннемеловые вулканические и осадочные породы; 7 – детачмент; 8 – разломы; 9 – направление движения горных масс; 10 – направление смещения горных масс в пределах Заганского метаморфического ядра. (г) – контакт гранитной протрузии и кайнозойских базальтов ичетуйской свиты. Пояснение см. в тексте. (д) – катаклазированные граниты Тугнуйского «горста» (протрузии).

Fig. 10. Structure of the Zagan metamorphic core complex and the surrounding area.

(а) – location of the Zagan metamorphic core complex and the Tugnui "horst". (б) – structural-geological scheme of the Zagan metamorphic core complex (after [Sklyarov et al., 1997], schematized). 1 – Quaternary deposits; 2–4 ‒ rock complexes of the metamorphic core: 2 – core of "horst" (Upper Paleozoic granodiorites and granites), 3 – heterochronous dynamometamorphosed complexes (plastic flow zone), 4 – terrigenous-volcanogenic formations, undissected; 5 – Mesozoic volcanogenic-sedimentary strata, undissected; 6 – dynamometamorphosed and mylonitized rock complexes; 7 – detachment; 8 – faults; 9 – schistosity; 10 – mineral linearity. (в) – structural-geological profile of the Zagan metamorphic core complex and the surrounding area [Sklyarov et al., 1997]. 1 – Early and Middle Paleozoic orthogneisses and granitoids, combined; 2 – granitic mylonites and dynamometamorphites; 3 – crushed and cataclased basement granites; 4 – syntectonic Jurassic granites and granosyenites; 5 – Permian-Triassic volcanics; 6 – Jurassic – Early Cretaceous volcanic and sedimentary rocks; 7 – detachment; 8 – faults; 9 – direction of rock mass movement; 10 – direction of rock mass displacement within the Zagan metamorphic core complex. (г) – contact of granite protrusion and Cenozoic basalts of the Ichetui formation. See text for explanation. (д) – Cataclased granites of the Tugnui "horst" (protrusion).

Характерным морфотектоническим элементом Селенгино-Витимской зоны являются комплексы метаморфических ядер, которые образуют выраженные в рельефе линейные своды (купола) с антиклинальной инфраструктурой, обрамленные впадинами [Mazukabzov, 2003; Mazukabzov et al., 2008; Sklyarov et al., 1997; Zorin et al., 1996]; их строение практически идентично и будет рассмотрено на примере Заганского купола [Sklyarov et al., 1997].

Метаморфические ядра включают три структурно-вещественных этажа (снизу вверх): (а) кристаллическое ядро; (б) зону хрупкопластического течения (детачмент); (в) покровные образования. Ядро сложено раннепалеозойскими гранитоидами известково-щелочных и субщелочных серий, а также гранодиоритами, сиенитами и щелочными гранитами. Породы претерпели объемный катаклаз, выраженный в раздроблении и облачном погасании кварца, наличии кинк-зон в кристаллах полевого шпата, S-тектонитов по листоватым минералам.

Зона пластического течения, имея мощность до 2.0‒2.5 км, образует оторочку ядра, состоящую из плоскости срыва (детачмента), зоны милонитов и динамосланцев по гранитам, разгнейсованных гранитов, а также рассланцованных вулканогенно-осадочных образований чехольного комплекса. Зона динамометаморфитов расположена субпараллельно поверхности купола с наклоном 10‒30° от центра структуры. Переход от магматических пород к их разгнейсованным разностям постепенный. Структуры-индикаторы указывают на формирование тектонитов в условиях простого сдвига. РТ-параметры образования тектонитов составляют две группы. Одна из них (Т=350–560 °С и P=3.5‒5.8 кбар) соответствует зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фациям метаморфизма и глубине 10–17 км. Другая группа (P=1‒2 кбар при сходных значениях T) указывает на меньшую (3‒6 км) глубину процесса. В зоне пластического течения выделены протомилониты, истинные милониты, милонитовые сланцы, бластомилониты, псевдотахилиты. Тела милонитов имеют пластообразную форму и конформны поверхности гранитно-метаморфического ядра. Тектониты принадлежат к SC типу. В северном и южном борту поднятия они являются фрагментами зоны хрупкопластического течения с юго-восточным перемещением масс. Покровные образования представлены осадочными и вулканогенными толщами юры и нижнего мела (описание см. выше). Конгломераты и вулканиты нижних горизонтов чехла частично преобразованы в протомилониты, частично гранитизированы и являются составной частью зоны пластического течения. Плоскостные и линейные элементы ядра (сланцеватость, полосчатость, линейность) обрисовывают куполообразную форму (рис. 10), а залегание пластов чехла конформно поверхности метаморфических ядер. Время формирования милонитовых зон, согласно K-Ar датировкам, составляет 118–121 млн лет [Sklyarov et al., 1997], время накопления вулканитов Хилокской впадины – 119–134 млн лет [Vorontsov et al., 2016], а время экспонирования Заганского ядра, на основании Rb-Sr, K-Ar и Ar-Ar анализов, оценено как поздняя юра ‒ ранний мел.

Западное Забайкалье расположено в области каледонид и представляет собой область мультипарагенеза «бассейны – хребты», которая ограничена зонами концентрированной деформации со сдвиговой кинематикой. Оформление структурного ансамбля «впадины ‒ поднятия», занимающего площадь 200×1000 км, заняло длительное время, распадающееся на два главных отрезка: юрско-раннемеловой и плиоцен-четвертичный, разделенные эпохой позднемеловой ‒ палеогеновой стабилизации и господства суши. На всем протяжении своего существования территория провинции располагалась в сдвиговом напряженно-деформационном поле, обладающем внутренней организацией, выраженной в закономерном чередовании прогибов (поднятий) с шагом ~30‒50 км.

В конечном итоге была сформирована провинция, которую, по аналогии со сходным морфоструктурным ансамблем запада Северо-Американской платформы, можно именовать Селенгино-Витимской провинцией бассейнов и хребтов. Впадины Западного Забайкалья отнесены к рифтогенным, и принято считать, что их заложение связано с системой разломов и хрупкой деформацией [Florensov, 1960; Lunina et al., 2010; Tsekhovsky et al., 2018; Yarmolyuk, Ivanov, 2000]. Однако признание исключительно «хрупкого» механизма вряд ли оправдано. Разломная сеть образует, конечно, «хрупкий» каркас, однако «структурной основой рельефа ˂… ˃ являются не тектонические блоки и глыбы, а пологие складкоподобные выпуклые и вогнутые изгибы», которые и определяют альпийскую морфоструктуру региона [Florensov, 1960, с. 48]. Т.е. речь идет об объемном твердопластическом течении горных пород [Carey, 1954; Gol’din, 2002; King, 1967; Patalakha, 1971; Reiner, 1947], которое обеспечивает пликативную деформацию поверхности фундамента и поверхностей выравнивания [Leonov, 2008, 2013; Leonov, Przhiyalgovskiy, 2021; Leonov et al., 2017, 2018; Morozov et al., 2014; Sklyarov et al., 1997], образование «тел протыкания» и гранитно-метаморфических ядер. Объемное течение обеспечивается блочно-гранулярной инфраструктурой пород на микро-, мезо-, макро- и мегауровне за счет механического разрыхления (катаклаза, брекчирования), милонитизации, рассланцевания, хрупкопластической и пластической деформации, динамической рекристаллизации первичных условно монолитных пород. Основными свойствами таких дискретных субстанций являются сверхтекучесть (возможность масштабных связных перемещений горных масс в режиме простого сдвига) и дилатансия (увеличение объема при деформации сдвига), которая может достигать 20 % от исходного объема [Cambell, 1990; Drake, 1990; Garagash, 1982; Gol’din, 2002; Kocharyan, 2016; Mehta, 1994; Pospelov, 1972; Revuzhenko, 2003; Revuzhenko et al., 1997; Thompson, Grest, 1991; Jaeger et al., 1996]. Приведенные данные позволяют полагать, что образование системы впадин и хребтов связано с объемным течением горных масс в условиях транстенсии: их удалением из областей прогибания и нагнетанием в области поднятий. Перераспределению породных масс сопутствует изгибная деформация домезозойской и более молодых поверхностей выравнивания. Разломные ограничения впадин зачастую являются лишь структурным осложнением изгибной деформации поверхности фундамента.

Структурные парагенезы, независимо от наличия или отсутствия внешних сил, локализуются внутри сдвиговой зоны с некоторым шагом, зависящим от размерности сдвига, свойств среды, условий деформации, фрактальной размерности среды и пр. [Garagash, 1982; Lukyanov, 1965, 1991; Morozov, 2002; Stefanov et al., 2014]. В пространстве, охваченном сдвиговым течением, согласно известной схеме [Lukyanov, 1965], возникают закономерно ориентированные и чередующиеся между собой области относительного удлинения и оттока горных масс (грабены, прогибы, зоны трещиноватости) и области укорочения и нагнетания горных масс (антиклинали, горсты, поднятия, складчато-надвиговые ансамбли) – т.е. именно та картина, которую мы наблюдаем в Селенгино-Витимской провинции.

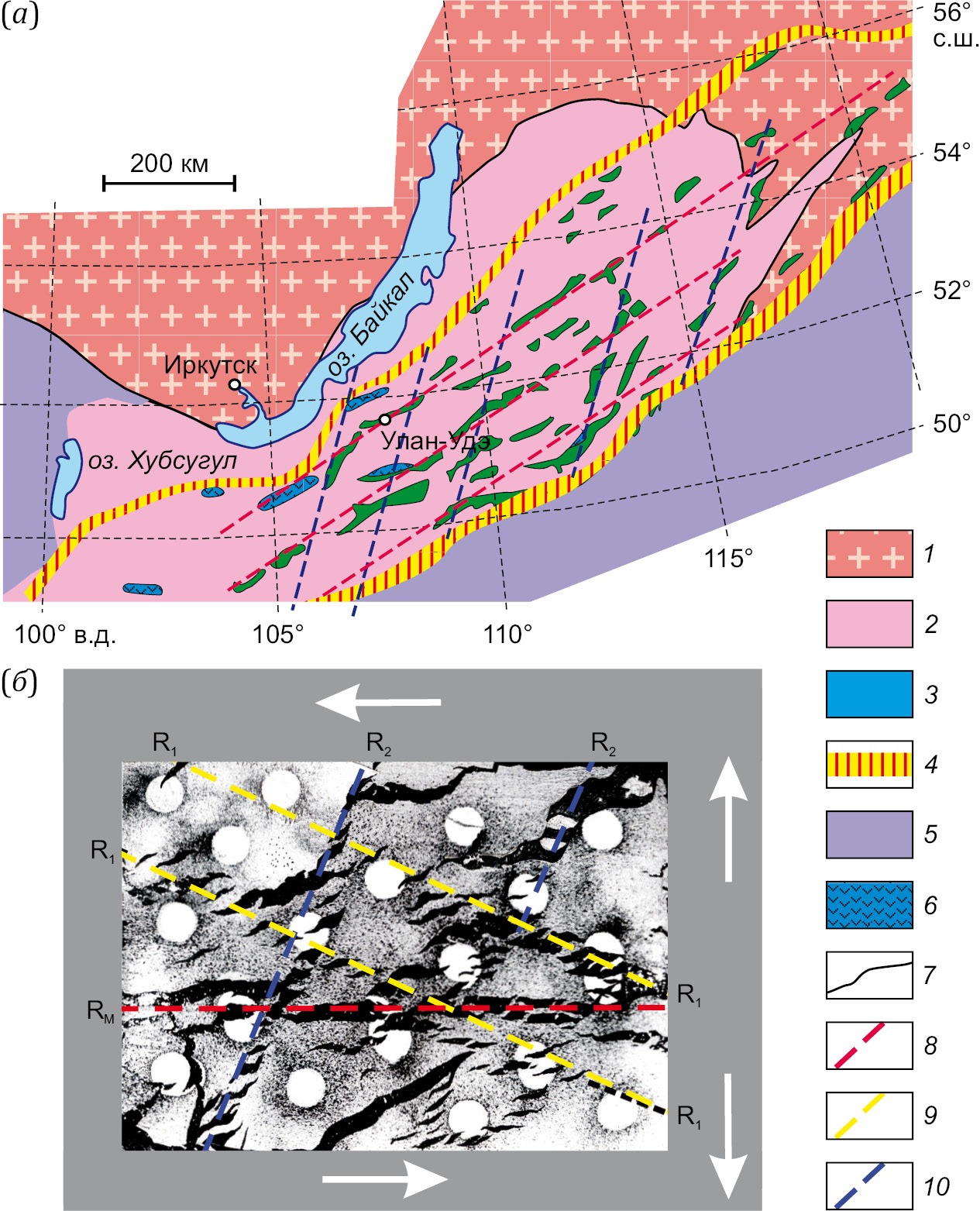

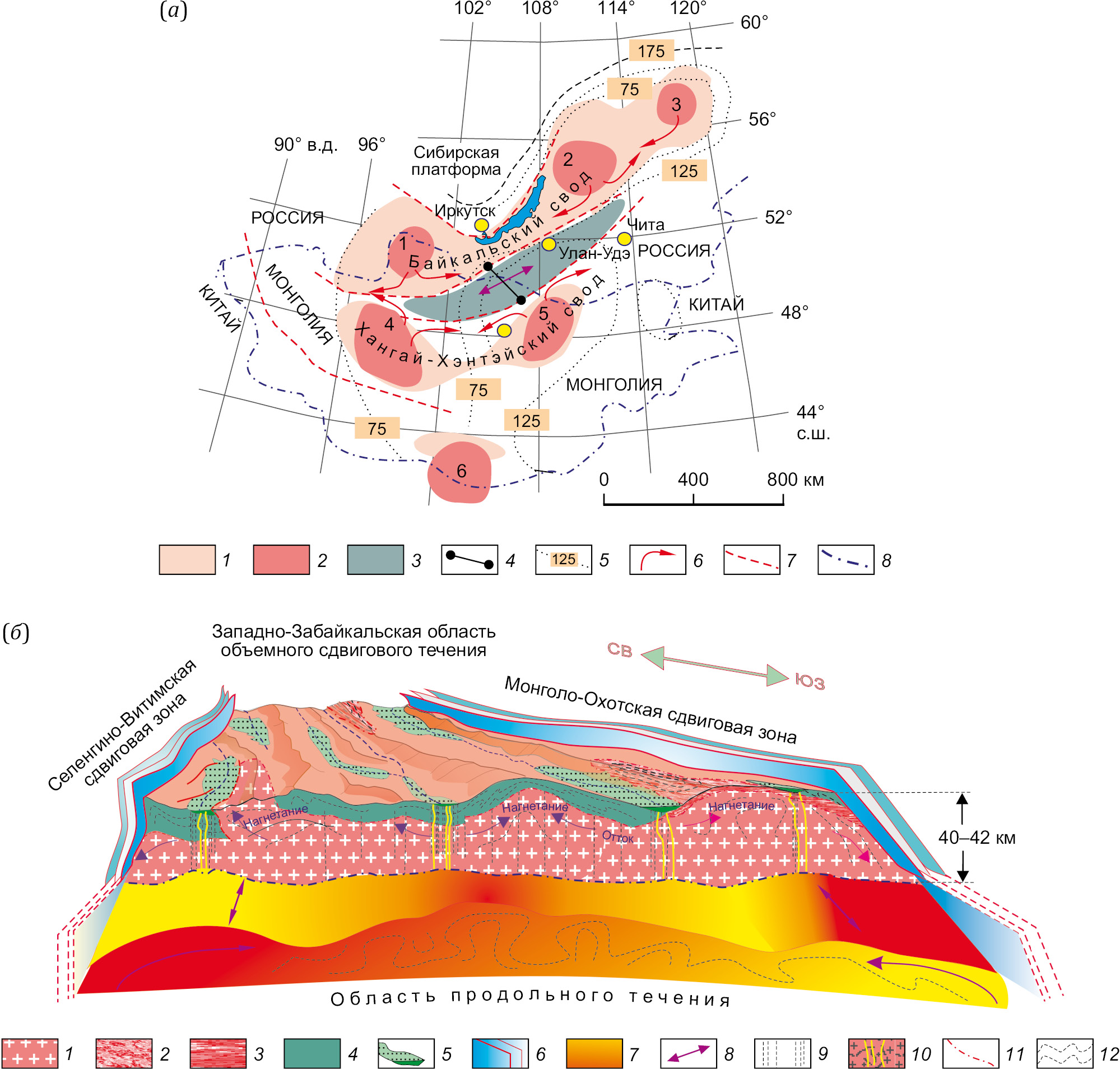

Не затрагивая различных и во многом противоречивых мнений относительно общей геодинамики рассматриваемого региона, выделим вариант, как нам кажется, наиболее соответствующий современным представлениям [Lunina et al., 2010; Zorin, Turutanov, 2005; Sklyarov et al., 1997; Yarmolyuk, Ivanov, 2000; Zorin et al., 1988, 1996], согласно которым тектоническое развитие Прибайкалья связано с взаимодействием двух линейных систем подлитосферных плюмов, верхние части которых были обособлены от питающего их горячего поля мантии и над которыми сформировались крупные поднятия: Байкальский свод на северо-западе и Хангай-Хэнтэйский – на юго-востоке (рис. 11, а). Сечение плюмов в верхней части имет грибообразную форму, и их вершины могут достигать поверхности Мохо. В зоне взаимодействия «северной» и «южной» систем плюмов, по-видимому, проявилось продольное по отношению к простиранию зоны течение подкоровых масс [Sklyarov et al., 1997; Yarmolyuk, Ivanov, 2000], что привело к формированию в верхней коре области рассредоточенного (диффузного) твердопластического сдвигового течения и к вертикально-плоскостному «расчешуиванию» корового слоя, стимулирущего высокую проницаемость для магматических расплавов, т.е. к возникновению собственно Селенгино-Витимской «рифтовой области с синхронным проявлением платобазальтовых излияний на всей ее протяженности» [Yarmolyuk, Ivanov, 2000, с. 63] (рис. 11, б). Нахождение селенгино-витимского сегмента в области сдвиговых напряжений и деформаций находит подтверждение в данных палеомагнитных исследований [Metelkin, 2012; Metelkin et al., 2004]

Рис. 11. Схема строения Селенгино-Витимской зоны диффузного сдвига в позднекайнозойской структуре Прибайкалья.

(а) – положение в системе плюмов [Zorin, Turutanov, 2005; Zorin, 1999], с использованием работы [Solovyev et al., 2020], с дополнениями. 1 – сводовые поднятия; 2 – горизонтальные сечения стволовых частей плюмов; 3 – Селенгино-Витимская зона сдвигового течения; 4 – линия поперечного профиля (см. (б)); 5 – толщина литосферы, км; 6 – направления латерального течения горных масс в апикальных частях плюмов; 7 – разломы; 8 – государственные границы. Плюмы: 1 – Хамар-Дабанский, 2 – Баргузино-Икатский, 3 – Кодаро-Удоканский, 4 – Хангайский, 5 – Хэнтэйский, 6 – Гурван-Сайханский.

(б) – схематическая блок-диаграмма. 1 ‒ земная кора; 2 – метаморфические ядра (на поверхности); 3 – гранитогнейсы и другие метаморфиты на вертикальном срезе; 4 – складчато-метаморфические породы палеозоя; 5 – мезозойско-кайнозойские отложения впадин; 6 – зоны граничных разломов; 7 – астеносфера; 8 – ориентация сдвигового течения; 9 – условные линии вертикальной делимости; 10 ‒ магматические каналы; 11 ‒ граница Мохо; 12 – условные структурные линии.

Fig. 11. Diagram of the structure of the Selenga-Vitim diffuse shear zone in the Late Cenozoic structure of the Baikal region.

(a) – location in the plume system [Zorin, Turutanov, 2005; Zorin, 1999], modified after [Solovyev et al., 2020]. 1 – arched uplifts; 2 – horizontal sections of the stem parts of the plumes; 3 – Selenga-Vitim shear flow zone; 4 – transverse profile line (see (б)); 5 – thickness of the lithosphere in km; 6 – directions of lateral flow of rock masses in the apical parts of the plumes; 7 – faults; 8 – state borders. Plumes: 1 – Khamar-Daban, 2 – Barguzin-Ikat, 3 – Kodar-Udokan, 4 – Khangai, 5 – Khentei, 6 – Gurvan-Saikhan.

(б) – schematic block diagram. 1 ‒ Earth’s crust; 2 – metamorphic cores (on the surface); 3 – granite-gneisses and other metamorphites on a vertical section; 4 – folded-metamorphic rocks of the Paleozoic; 5 – Mesozoic-Cenozoic sediments of depressions; 6 – zones of boundary faults; 7 – asthenosphere; 8 – orientation of the shear flow; 9 – schematic lines of vertical divisibility; 10 ‒ magmatic channels; 11 ‒ Moho boundary; 12 – schematic structural lines.

ОБСУЖДЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Как можно видеть из материалов, представленных в статьях 1 и 2, мезозойские и кайнозойские внутригорные впадины в парагенезе с разделяющими их поднятиями определяют современный морфотектонический облик Западного Забайкалья и Тянь-Шаня и характерны для удаленных один от другого сегментов Центрально-Азиатского подвижного пояса, что свидетельствует о существовании в альпийское время некой геодинамической ситуации надрегионального значения. При этом изучение бассейновых структур и их обрамления выявило как черты сходства, так и черты различия в строении и в эволюции этих регионов на плитной и орогенной стадиях развития. Для удобства восприятия основные положения приведены в текстовой и табличной форме (Прил. 1, Табл. 1.1).

Одна из основных объединяющих черт геологии рассмотренных регионов – наличие морфоструктурного парагенеза, включающего многократное и закономерное чередование субпараллельных отрицательных морфоструктур (впадины, грабены, грабен-синклинали) и комплементарных им поднятий (хребты, горсты, горст-антиклинали, валы). Парагенез образует линейно-линзовидные ареалы (~250 на 1000 км), приуроченные к динамически неустойчивой (структурно-ослабленной) континентальной коре эпигерцинских плит и внутриконтинентальных орогенов. Для всех трех регионов характерны также относительная независимость расположения молодых морфоструктур от древнего тектонического плана; сочленение с сопредельными геологическими провинциями по сложно построенным и протяженным тектоническим швам; пликативные изгибы дочехольной поверхности выравнивания (поверхности фундамента) во впадинах, на поднятиях и на периклинальных замыканиях куполов и сводов; возникновение грабенов и горстов (чаще всего односторонних) или на самых начальных этапах формирования систем бассейнов и хребтов, или на завершающих этапах при достижении крутизны и амплитуды изгибной деформации, превышающих предел прочности (текучести) горных пород. Сходен и механизм формирования парагенезов «впадина – поднятие», связанный с разрыхлением и 3D твердопластическим (реидным) течением горных пород фундамента, их дилатансией и пространственным перераспределением породных масс в условиях объемного (чаще всего транстенсионного) сдвига или сдвигового поля напряжений.

Для регионов характерно различное проявление структурно-кинематического процесса на разном глубинном уровне: преимущественно вязкохрупкое течение в пределах верхних горизонтов коры и вязкопластическое в более нижних. Характер и кинематика движений зависят также от состава пород и геологического строения [Leonov et al., 2025, рис. 12].

Сравнительное описание впадин Центрально-Азиатского орогена выявило соответствие их развития глобальной стадийности геологических процессов альпийского этапа в целом: триас ‒ господство материкового режима, денудация и пенепленизация территорий; юра – эоцен ‒ эпейрогенез в пределах континентальных платформ и доальпийских орогенов; олигоцен – квартер ‒ общее поднятие материков и глобальный орогенез, возникновение покровно-складчатых и орогенных сооружений (Альпид s.s).

В пределах всех трех территорий прослежена сходная последовательность и периодизация тектоноседиментационных режимов (см. рис. 3, 4) [Leonov et al., 2025, рис. 6, 15]. Так, например, заложение впадин первого поколения везде произошло в интервале поздний триас – ранняя юра. В последующем общими для описанных в статье сегментов являлись рубежи: поздняя юра – ранний мел, ранний – поздний мел, поздний мел – олигоцен, олигоцен – миоцен, миоцен – плиоцен, на которых происходила смена тектоноседиментационных режимов. При этом для каждого из рассмотренных сегментов характерно преобладание определенных формационных типов. В Селенгино-Витимской провинции это вулканогенные, вулканогенно-осадочные и фэновые формации, молассовые развиты лишь спорадически. В Гиссаро-Алае наибольшим распространением пользуются лагунные, мелководно-морские и молассовые формационные типы; для Центрального Тянь-Шаня характерно отсутствие осадконакопления в течение большей части альпийского этапа, а на орогенной стадии преобладают преимущественно грубообломочные формации.

Особое значение имеют доплитный (позднепермско-среднетриасовый) и предорогенный (олигоценовый для Гиссаро-Алая) интервалы, до и после которых тренды геологической эволюции принципиально различны. Начало, окончание и продолжительность предорогенного этапа в этих районах несколько не совпадают, но тем не менее чрезвычайно близки по времени проявления и укладываются в 3–4 млн лет, т.е в очень короткий интервал по масштабам геологического времени. В Селенгино-Витимской провинции и в Киргизском Тянь-Шане ситуация иная и характеризуется длительным периодом денудации и формирования пенеплена: в первом случае хиатус почти на всей территории соответствует раннему мелу, палеогену и миоцену (около 90 млн лет), во втором ‒ осадконакопление отсутствует на протяжении поздней юры и мела (около 100 млн лет). Но при этом начало орогенного этапа везде практически одновременно – опять же в масштабе геологического времени.

Доплитный этап знаменовал переход от каледонско-герцинской покровно-складчатой области к эпигерцинской квазиплатформе, предорогенный ‒ от эпигерцинской платформы к орогену. Доплитный переходный этап имел продолжительность порядка 20 млн лет, предорогенный переходный этап имел длительность около 13 млн лет. В связи с растянутостью во времени переходных этапов возникают разночтения в определении границы между герцинским и альпийским этапами [Leonov et al., 2025, с. 6].

Неопределенность в проведении границы между квазиплатформенным и квазиорогенным этапами и относительно слабая выраженность орогении (низко- и среднегорный рельеф) позволяют рассматривать Селенгино-Витимскую провинцию на этапе с поздней юры до наших дней в качестве квазиплатформы, прошедшей две стадии: раннюю и позднюю.

Подобная ситуация понятна: природа геологических процессов инерционна, и перестройка геодинамических режимов не может происходить мгновенно. В силу этого переход от герцинского этапа к альпийскому, а внутри альпийского – от плитного к орогенному занимает определенное время. Эти временные промежутки соответствуют геодинамическим условиям, которые характеризуют отмирание одних режимов и становление новых, что позволяет выделить особые этапы: доплитный и предорогенный. Правомерность такого деления подтверждается и на примере Альпийско-Гималайского региона, где переходу от режима подвижного пояса к орогену соответствовал тот же интервал (олигоцен ‒ ранний миоцен), что и на территориях эпикаледонских и эпигерцинских платформ, характеризующийся накоплением своеобразных морских, в ряде случаев относительно глубоководных песчано-глинисто-кремнистых нефтеносных отложений майкопской (Копетдаг, Кавказ, Причерноморье) и менилитовой (Карпаты) свит. На территории Альп этому интервалу (ранний олигоцен ‒ поздний миоцен) соответствовало накопление нижней (морской) и верхней (пресноводной) молассы. Накопление этих осадков отражало время относительного затишья между периодами бурных тектонических событий пиренейской тектонической фазы (поздний эоцен ‒ ранний олигоцен) и серии дробных орогенических фаз (савская, штирийская и др.) позднеолигоценового ‒ четвертичного времени.

Из сказанного следует, что альпийский этап в пределах континентальных платформ и орогенов не отвечает, как это принято считать, единому геодинамическому циклу, а должен быть подразделен на раннеальпийский (плитный) и позднеальпийский (орогенный) этапы. При этом орогенный режим проявляется глобально и вне зависимости от предыстории геологического развития территории, охваченной орогенезом [Leonov, 1972], что также свойственно орогенезу девонского времени [Leonov, 1976] и находит подтверждение в наличии продолжительного (≈90 млн лет) хиатуса на территории Киргизского Тянь-Шаня и Западного Забайкалья. Подтверждением тезиса о глобальном проявлении фаз тектонической активизации является также тенденция совпадения частоты тектонических фаз с увеличением числа инверсий магнитного поля [Trifonov, Sokolov, 2018].

Внутри крупных этапов, которые отчетливо выражены во всех рассмотренных сегментах Центрально-Азиатского подвижного пояса и которым соответствуют определенные тектоноседиментационные режимы межрегионального плана, существует более дробная периодизация, обладающая региональной спецификой. Так, ранний мел во всех трех районах был временем существования континентальной платформы, подъема и размыва суши. Но на территориях Гиссаро-Алая и Селенгино-Витимской зоны в это время формировались системы дискретных континентальных поднятий и прогибов, заполняемых терригенными, преимущественно грубооблочными отложениями, а современный Киргизский Тянь-Шань являл собой территорию общего воздымания, подверженную площадной денудации. К тому же Селенгино-Витимская зона в триасе – раннем мелу была ареной проявления интенсивного магматизма, тогда как Гиссаро-Алай и Центральный Тянь-Шань были практически амагматичны. В позднем мелу и палеогене для всех трех сегментов были характерны платформенные условия. Но в Селенгино-Витимской провинции и на Центральном Тянь-Шане бóльшая часть территории была областью размыва и отсутствия осадконакопления, тогда как гиссаро-алайский сегмент, напротив, представлял собой плитный участок платформы с господством мелководно-морских и лагунных бассейнов.

При этом для всех трех регионов характерна некая общность проявления седиментационных процессов. Этапы осадконакопления прерываются периодами поднятия и размыва ранее отложившихся осадков. Со временем меняется пространственное расположение областей денудации и осадконакопления. Отложения каждого из более молодых комплексов трансгрессивно, с размывом и зачастую с угловым несогласием перекрывают более древние ‒ вплоть до складчато-метаморфического фундамента. Величина денудации подстилающих пород значительно варьируется. В одних разрезах (зонах) размыв минимален или отсутствует вовсе и более молодые отложения залегают на более древних без видимого перерыва, в других ‒ молодые осадки ложатся на различные горизонты подстилающего разреза. Такая ситуация в совокупности с изгибной деформацией домезозойской и более молодых поверхностей выравнивания свидетельствует о геодинамической неустойчивости (неполной консолидации, активизации) эпигерцинской коры и о 3D-подвижности фундамента, а также о меняющемся во времени рельефе как на уровне дневного среза, так и на уровне поверхности фундамента.

Но кроме явного сходства, рассмотренные в статье провинции по многим параметрам существенно отличаются одна от другой. Прежде всего, нужно отметить различную интенсивность магматических процессов. В Селенгино-Витимской провинции практически на протяжении всего альпийского этапа развит внутриплитный разнофациальный магматизм при сравнительно невысокой магматической продуктивности подлитосферной мантии. На территориях же Киргизского Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая магматические проявления, за исключением очень кратковременных, локализованных и малообъемных всплесков, практически отсутствуют. Различно морфоструктурное выражение парагенеза бассейнов и хребтов: в Гиссаро-Алае это узкие, сильно сжатые шовные зоны концентрированной деформации, в Забайкалье и на Центральном Тянь-Шане – раскрытые синклинальные структуры или односторонние грабен-синклинали. При этом не одинаковы и структурно-кинематические ансамбли, характерные для разных провинций: в Забайкалье это преимущественно парагенезы сбросо-сдвига и детачмента, в Гиссаро-Алае – сдвиго-надвиговый парагенез.

Не одинаково и морфологическое выражение горных систем. Для Гиссаро-Алая характерен высокогорный, резко расчлененный «альпийский» рельеф с высотами до 5.0‒5.6 тыс. м; рельеф Западного Забайкалья ‒ низко- и среднегорный, с относительно пологими формами хребтов и плоскими широкими долинами, со средней высотой 1100‒1200 м. В киргизском сегменте Тянь-Шаня орография существенно зависит от состава и структуры пород фундамента и имеет зональный характер ‒ от резко расчлененного высокогорного до низко- и среднегорного рельефа. Степень упорядоченности впадин Селенгино-Витимской зоны сходна с таковой Киргизского Тянь-Шаня и заметно менее выражена, чем в пределах Гиссаро-Алая.

Существенно различна альпийская геодинамика рассмотренных в статье регионов. Тектоническое развитие Селенгино-Витимской провинции в альпийское время, по-видимому, связано с существованием подлитосферных плюмов, в зоне взаимодействия которых проявилось рассредоточенное течение подкоровых и коровых масс в услових региональной транстенсии (рис. 11, а). Это привело к тектоническому горизонтально- и вертикально-плоскостному «расчешуиванию» коры, стимулирующему декомпрессионное плавление горных пород и проникновение расплавов в верхние горизонты коры, т.е. к возникновению собственно Селенгино-Витимской «рифтовой области с синхронным проявлением платобазальтовых излияний на всей ее протяженности» [Yarmolyuk, Ivanov, 2000, с. 63].

Горное сооружение Гиссаро-Алая возникло над областью схождения относительно охлажденных дистальных ветвей астеносферных адвективных ячей, апикальные зоны которых расположены под Афгано-Таджикской и Ферганской депрессиями. Происходит отток материала из-под депрессий, его скучивание и формирование горного поднятия. Такая ситуация приводит к возникновению области внутриконтинентальной «замковой субдукции» с «холодным» корнем и практически полным отсутствием магматизма. Помимо структурно-вещественного, происходит динамическое расслоение коры гиссаро-алайского сегмента: обстановка транспрессии в нижних горизонтах коры и чередование объемов с режимом транспрессии и транстенсии ‒ в верхних [Leonov et al., 2025, рис. 12], что связано с дивергентным «растеканием» орогена и «гравитационным рифтингом». При этом продольная составляющая течения, в отличие от Селенгино-Витимской провинции с диффузным сдвиговым течением, реализуется главным образом в дискретных субвертикальных линейных зонах концентрированной деформации (например, Минкуш-Кёкёмеренской и Нуратау-Курганакской), а горизонтально-плоскостная, с более или менее изометричным течением горных масс ‒ в отдельных специфических морфоструктурах (Сугутский и Ганза-Чимтаргинский массивы) и структурно-формационных зонах (Ягнобско-Сугутская зона). Строение и эволюция межгорных впадин указывают на проявление в Селенгино-Витимской провинции транстенсии, по-видимому, в пределах всего литосферного слоя, тогда как в Гиссаро-Алае на уровне нижней коры преобладал транспрессионный режим, а на уровне верхней – чередующиеся области транспрессионного и транстенсионного режима.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенный в статье материал позволяет сделать следующие выводы относительно геологии мезозойско-кайнозойских внутригорных впадин Центрально-Азиатского внутриконтинентального орогена.

Мезозойские и кайнозойские внутригорные впадины в совокупности с разделяющими их поднятиями образуют особый мультипарагенез, определяющий современный морфотектонический облик Центрально-Азиатского подвижного пояса. Сходные парагенезы описаны в Провинции бассейнов и хребтов (юго-запад Северо-Американского континента [Eardley, 1954; Lukyanov, 1965; и мн. др.]) и в рифтовой системе Белого моря [Baluev et al., 2021].

Выявлено соответствие развития впадин глобальной стадийности геологических процессов альпийского этапа в целом: триас ‒ господство материкового режима, денудация и пенепленизация территорий; юра – эоцен ‒ эпейрогенез в пределах континентальных платформ и доальпийских орогенов; олигоцен – квартер ‒ поднятие материков, орогенез, возникновение покровно-складчатых и орогенных сооружений (Альпид s.s). В пределах всех трех территорий прослежена сходная последовательность и периодизация тектоноседиментационных режимов (см. рис. 3, 4) [Leonov et al., 2025, рис. 6, 15].

Формирование подобных ансамблей связано с латерально-ориентированным 3D-твердопластическим течением горных масс при регулирующей роли транстенсионно-транспрессионного режима. Процесс рифтогенеза не является для них «инициальным», поскольку разломные ограничения впадин являются лишь осложнением изгибной деформации корового слоя, т.е. термин «рифтогенез» («рожденный рифтом») не соответствует явлению ни по сути, ни этимологически.

Существование черт сходства и различия описанных парагенезов свидетельствует о том, что формирование структуры Забайкалья и Тянь-Шаня происходило в условиях интерференции геодинамических режимов различного ранга: (а) межрегионального (субглобального) режима, определившего черты общности разных сегментов Евразийского орогена; (б) региональных режимов, обусловивших черты различия разных сегментов Центрально-Азиатского подвижного пояса. Такая ситуация ставит под сомнение правомерность признания какого-либо одного единственного механизма структурообразования на всей гигантской территории пояса, будь то действие суперплюма, результат Индо-Евразийской коллизии либо механизм так называемого зонного тектогенеза [Zakharov, 1970].

Альпийский этап не отвечает, как это принято считать, единому геодинамическому циклу, а должен быть подразделен на раннеальпийский (плитный) и позднеальпийский (орогенный) этапы. При этом орогенный режим проявляется вне зависимости от предыстории геологического развития территории, охваченной орогенезом, что, кстати, свойственно и орогеническим событиям девонского времени [Leonov, 1972]. Однако сущность процесса не ясна и может быть сформулирована только в самом общем виде как глобальная активизация земных недр, генерируемая энергетическими импульсами на разных глубинных уровнях [Trifonov, Sokolov, 2018].

В заключение отметим: проблема внутриплитного тектогенеза Центрально-Азиатского подвижного пояса, несмотря на значительные достижения в этом вопросе [Arzhannikova, 2022; Bogolepov, 1968; Florensov, 1960; Kuz'min, Yarmolyuk, 2006; Lunina et al., 2010; Metelkin, 2012; Mossakovsky et al., 1993; Novikov et al., 2019; Parfenov et al., 2003; Sherman, 1977; Sklyarov et al., 1997; Trifonov et al., 2008; Vorontsov et al., 2016; Yarmolyuk et al., 1998; Zorin, Turutanov, 2005; и др.], далека от решения, и проведенный нами сравнительно-тектонический анализ внутригорных впадин открывает новые перспективы как в познании геологической эволюции региона, так и в понимании фундаментальных проблем внутриплитной тектоники.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 / APPENDIX 1

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика мезозойско-кайнозойских впадин

Table 1.1. Comparative characteristics of the Mesozoic-Cenozoic basins

Гиссаро-Алай | Центральный Тянь-Шань | Западное Забайкалье |

Геодинамический тип | ||

Эпигерцинская платформа и внутриконтинентальный ороген | Эпигерцинский внутриконтинентальный ороген | Эпигерцинская квазиплатформа |

Возраст и тип фундамента | ||

Складчато-метаморфический, частично гранитный. Сформирован к концу палеозоя за счет латеральной аккреции морфоструктур Туркестанского палеоокеана и частичной гранитизации | Кристаллический и складчато-метаморфический. Сформирован в докембрии – палеозое за счет полиэтапной (байкальской, каледонской, герцинской) аккреции палеоокеанических и островодужных фрагментов Центрально-Азиатского палеоокеана | Гранитогнейсовый и складчато-метаморфический. Сформирован в докембрии – палеозое за счет полиэтапной (байкальской, каледонской) аккреции покровно-складчатых комплексов, редуцированных герцинид и индосинид, комплексов Монголо-Забайкальского пермско-триасового вулканоплутонического пояса и последующей объемной гранитизации |

Положение гранитно-метаморфического слоя | ||

В основном погружен. Спорадические выходы на дневную поверхность | В основном выведен на дневную поверхность. Погружен в районе впадин | В основном выведен на дневную поверхность. Погружен в районе впадин |

Положение складчато-метаморфического основания | ||

В основном выведено на дневную поверхность. Погружено в районе впадин | В основном выведено на дневную поверхность. Погружено в районе впадин | В основном выведено на дневную поверхность. Погружено в районе впадин |

Время денудации и выравнивания | ||

Пермь – ранний триас | Пермь – ранний триас | Пермь |

Возраст дочехольной поверхности выравнивания | ||