Перейти к:

ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ НИЖНЕАМУРСКОЙ ПРОВИНЦИИ И ЭПИТЕРМАЛЬНАЯ ЗОЛОТАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ЕЕ ПРЕДЕЛАХ

https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0797

EDN: UPDKTV

Аннотация

Построены плотностная и магнитная модели земной коры и литосферной мантии Нижнеамурской золотоносной площади. Выполнена геологическая и геодинамическая интерпретация полученных глубинных неоднородностей. Показано, что основная дифференциация региональных геофизических полей территории связана с неоднородностями подкоровой мантии и магматическими телами в средней и верхней части земной коры. Эти неоднородности являются результатом магматических процессов, происходивших на данном участке палеоазиатской окраины в позднемеловое – кайнозойское время в условиях субдукции, в режиме трансформной окраины и континентального рифтогенеза.

Показана пространственная связь эпитермальных золоторудных месторождений с рядом особенностей глубинного строения территории. Отмечена роль мантийных плотностных границ и плотностных неоднородностей на глубине до 20 км в распределении золотой минерализации. Выделены зоны развития глубинных магнитных тел, которые могут интерпретироваться как базитовые интрузии, трассирующие возможные глубинные магмоконтролирующие разломы, с которыми, в свою очередь, может быть связана золотая минерализация.

Ключевые слова

Для цитирования:

Носырев М.Ю., Юрчук А.Ю., Диденко А.Н. ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ НИЖНЕАМУРСКОЙ ПРОВИНЦИИ И ЭПИТЕРМАЛЬНАЯ ЗОЛОТАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ЕЕ ПРЕДЕЛАХ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(6):0797. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0797. EDN: UPDKTV

For citation:

Nosyrev M.Yu., Yurchuk A.Yu., Didenko A.N. DEEP-SEATED STRUCTURE OF THE LOWER AMUR PROVINCE AND EPITHERMAL GOLD MINERALIZATION THEREIN. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(6):0797. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-6-0797. EDN: UPDKTV

1. ВВЕДЕНИЕ

С 2015 по 2022 г. прирост добычи золота в Хабаровском крае составил 10 т [Leskov, Bauchev, 2023], при этом основной объем приходится на месторождения, расположенные в пределах Нижнеамурской золотоносной площади (рис. 1). Несмотря на многолетнюю добычу здесь как россыпного, так и рудного золота, регион имеет высокий ресурсный потенциал на выявление новых коренных месторождений драгоценного металла. В настоящее время, кроме отрабатываемых месторождений, на Нижнем Амуре известно около 200 золоторудных объектов разного ранга и разной степени изученности. Показателен пример месторождений Полянка и Благодатное, еще недавно имевших ранг рудопроявлений, первое успешно отрабатывается с 2019 г., а на втором завершается подготовка к эксплуатации.

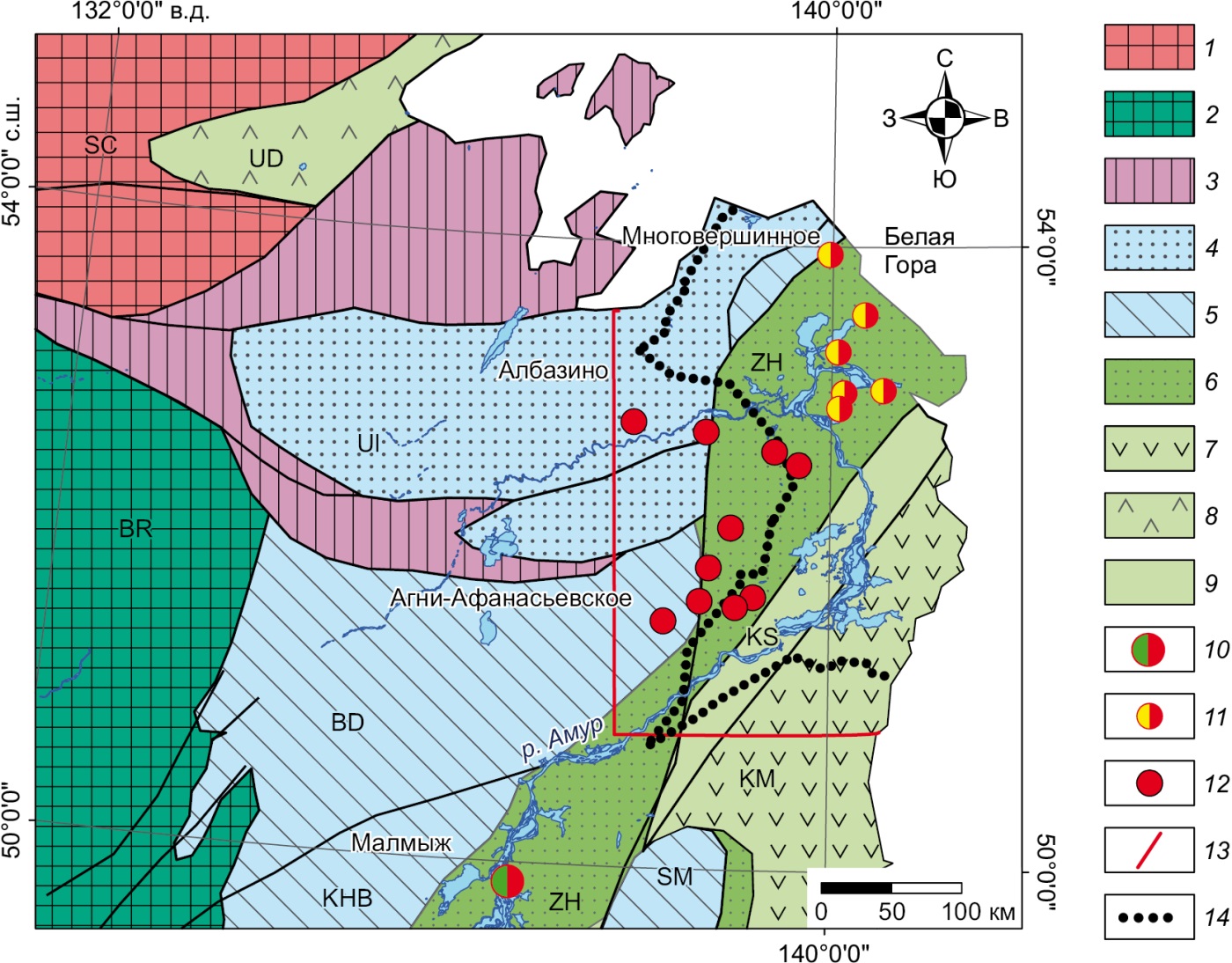

Рис. 1. Тектоническая схема северной части Сихотэ-Алинского орогенного пояса (по [Khanchuk, 2006a, 2006b]) и положение Нижнеамурской золотоносной площади.

1 – Сибирский кратон; 2 – раннепалеозойский Буреинский супертеррейн; 3 – террейны пермско-триасовых аккреционных призм; 4 – террейн юрского турбидитового бассейна (Ul – Ульбанский); 5 – террейны юрской аккреционной призмы (BD – Баджальский, KHB – Хабаровский, SM – Самаркинский); 6 – раннемеловой турбидитовый бассейн (ZH – Журавлевско-Амурский); 7 – террейн раннемеловой островной дуги (КМ – Кемский); 8 – террейн раннемеловой островной дуги (UD – Удский); 9 – террейн раннемеловой аккреционной призмы (KS – Киселевско-Маноминский); 10–12 – основные золоторудные и золотосодержащие месторождения: 10 – медно-порфировые, 11 – эпитермальные, 12 – орогенные; 13 – контур Нижнеамурской золотоносной площади; 14 – западная граница Нижнеамурского «геофизического» блока.

Fig. 1. Tectonic scheme of the northern Sikhote-Alin orogenic belt (after [Khanchuk, 2006a, 2006b]) and location of the Lower Amur River gold-bearing area.

1 – Siberian Craton; 2 – Early Paleozoic Bureya Superterrane; 3 – Permian-Triassic accretionary-prism terranes; 4 – Jurassic turbidite basin terrane (Ul – Ulban); 5 – Jurassic accretionary-prism terranes (BD – Badzhal, KHB – Khabarovsk, SM – Samarka); 6 – Early Cretaceous turbidite basin (ZH – Zhuravlevka-Amur); 7 – Early Cretaceous island-arc terrain (КМ – Kem); 8 – Early Cretaceous island-arc terrane (UD – Uda); 9 – Early Cretaceous accretionary-prism terrane (KS – Kiselevka-Manoma); 10–12 – major gold and gold-bearing deposits: 10 – porphyry copper, 11 – epithermal, 12 – orogenic; 13 – contour of the Lower Amur River gold-bearing area; 14 – western boundary of the Lower Amur "geophysical" block.

Выделение Нижнеамурской площади (Нижнеамурского блока) на протяжении последних 60 лет выполнялось в рамках металлогенического и геофизического анализа территории. В первом случае понималась золотоносная территория в нижнем течении р. Амур, включающая ряд месторождений и рудопроявлений этого металла. Во втором случае с таким названием выделялся блок литосферы, также расположенный в низовьях р. Амур и на побережье Татарского пролива со специфическими особенностями геофизических полей (главным образом гравитационного) и глубинного строения.

Как золотоносная, данная территория с различными вариациями выделялась с начала 60-х годов прошлого века. Она называлась по-разному: Нижнеамурская рудоносная площадь [Khokhlov, 1974], Нижнеамурский блок, Нижнеамурский рудный район [Vartanyan, Novikov, 2015], Нижнеамурская золоторудная провинция [Shevkalenko, 2001], Нижнеамурская золоторудная область [Khokhlov, 1974]. При этом границы региона были фактически неизменны и в общем соответствуют контуру на рис. 1. Примерно в таких же очертаниях золотоносная территория под названием Нижнеамурский металлогенический пояс рассмотрена в работе [Khanchuk, 2006a, 2006b]. За прошедшие годы также было предложено много вариантов деления этой территории на более мелкие металлогенические таксоны (рудные районы, узлы).

В последние годы минерагеническое районирование данной области выполнено в рамках создания государственных геологических карт масштаба 1:1000000 третьего поколения и ГИС-атласов территорий. Согласно этим материалам [GIS Atlas…, 2021], рассматриваемая территория включает северную часть Нижнеамурской минерагенической зоны и Усть-Амурскую минерагеническую зону Сихотэ-Алинской провинции, а также Мевачанский рудный район и Албазинский золоторудный узел Монголо-Охотской провинции (рис. 2). В настоящей работе мы будем придерживаться этого варианта минерагенического районирования.

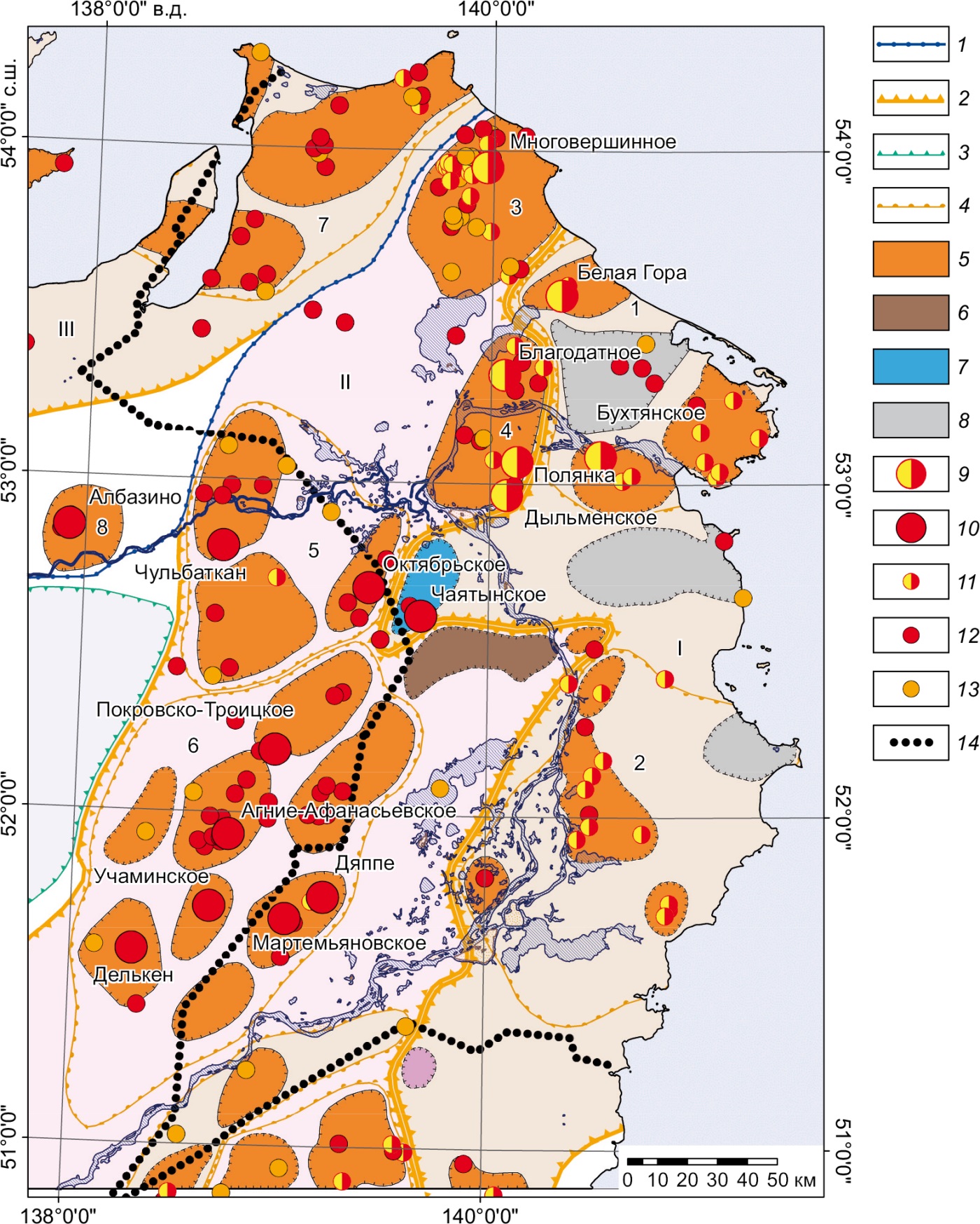

Рис. 2. Схема минерагенического районирования Нижнеамурской площади (по [GIS Atlas…, 2021], с добавлениями авторов).

1 – граница Монголо-Охотской (с запада) и Сихотэ-Алинской (с востока) минерагенических провинций; 2 – границы минерагенических зон преимущественно с золотой специализацией: I – Усть-Амурская, II – Нижнеамурская, III – Ульбакская; 3 – граница минерагенической зоны (Hg-Sb специализация); 4 – границы золоторудных районов: 1 – Белогорско-Бухтянский, 2 – Усть-Кизинский, 5 – Херпучи-Ваюнский, 6 – Пильдо-Лимурийский, 7 – Мевачанский; рудные узлы: 5 – с золотой и золотосеребряной специализацией, в том числе вне рудных районов: 3 – Бекчиулский, 4 – Тахтинский, 8 – Албазинский; 6 – с оловянной специализацией; 7 – со свинцовой специализацией; 8 – включающие алунитовые месторождения и проявления; месторождения золота: 9 – эпитермальные, 10 – орогенные; рудопроявления и проявления золота: 11 – эпитермальные, 12 – орогенные, 13 – неясного генезиса; 14 – граница Нижнеамурского блока. Разделение на карте золоторудных объектов на два типа выполнено в основном по данным [State Geological Map…, 2016а, 2016b, 2017; Geological Map…, 2017] c дополнительным анализом авторов.

Fig. 2. Scheme of mineragenic zoning of the Lower Amur area (supplemented after [GIS Atlas…, 2021]).

1 – boundaries of the Mongol-Okhotsk and Sikhote-Alin mineragenic provinces (on the west and on the east, respectively); 2 – boundaries of mineragenic zones of predominant gold deposit type: I – Ust-Amur, II – Lower Amur, III – Ulbak; 3 – boundary of the mineragenic zone (Hg-Sb deposit type); 4 – boundaries of gold-ore regions: 1 – Belaya Gora – Bukhtyanskaya River, 2 – Ust-Kizi, 5 – Kherpuchi-Vayun, 6 – Pilda-Limuri, 7 – Mevachan; ore clusters: 5 – gold- and gold-silver-deposit type, including those being the ore regions: 3 – Bekchi-Ul, 4 – Takhta, 8 – Albaza; 6 – tin-deposit type; 7 – lead-deposit type; 8 – with deposits and occurrences of alunite; with deposits of gold: 9 – epithermal, 10 – orogenic; ore occurrences and occurrences of gold: 11 – epithermal, 12 – orogenic, 13 – of vague genesis; 14 – Lower Amur Block boundary. The gold-ore objects mapped herein were divided into two types, based primarily on the data from [State Geological Map…, 2016а, 2016b, 2017; Geological Map…, 2017], with an additional analysis made by the authors.

В геофизическом аспекте Нижнеамурский блок (НАБ) выделялся по полю силы тяжести, превышающему на 15–60 мГл уровень окружающей территории. В работе [Kosygin et al., 1984] рассматривался Удско-Шантарский максимум поля силы тяжести, а в его пределах – Нижнеамурская положительная аномалия, которая имела два максимума – Нижнеамурский и Тугуро-Ульбанский. Позднее в работе [Reinlib et al., 1989] они были объединены в один Нижнеамурский блок, который характеризуется повышением поля силы тяжести и контрастной границей на юге с пониженным полем силы тяжести Сихотэ-Алиня.

В значительной степени Нижнеамурская золотоносная площадь и Нижнеамурский блок, выделенный по геофизическим данным, совпадают, но первая больше по размерам и включает в западной части область с относительно пониженным полем силы тяжести, которая соответствует Пильдо-Лимурийскому и Херпучи-Ваюнскому золоторудным районам.

На площади известны два типа золотой минерализации: орогенная и эпитермальная. При этом практически все месторождения и крупные рудопроявления последнего типа пространственно попадают в Нижнеамурский «геофизический» блок (Усть-Амурская минерагеническая зона), тогда как подавляющее большинство месторождений золота орогенного типа расположены юго-западнее, в области относительно пониженного поля силы тяжести. При этом изученность западной части площади в аспекте глубинного строения и возможной связи этих особенностей с золотоносностью в целом больше восточной, т.е. Нижнеамурского блока.

Таким образом, представляется актуальным, учитывая высокую золотоносность региона, его специфические геофизические характеристики, рассмотреть глубинное строение Нижнеамурского блока в его геофизических границах с учетом современных геологических представлений и использованием современных технологий обработки геофизических полей, проанализировать эти особенности в связи с палеогеновым вулканизмом и распределением эпитермальной золотой минерализации. Данная задача имеет важное значение также с практической точки зрения для развития работ, направленных на поиск эпитермального золотого оруденения в регионе, оценки и разбраковки множества известных на настоящий момент золоторудных объектов разного ранга и разной степени изученности.

2. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗОЛОТОНОСНОСТЬ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Основными тектоническими элементами изучаемой территории по [Khanchuk, 2006a, 2006b; Khanchuk et al., 2016; и др.] являются террейны складчатого основания Монголо-Охотского орогенного пояса (МООП) на западе и Сихотэ-Алинского орогенного пояса (САО П) на востоке, сложенные преимущественно юрско-меловыми породами аккреционных призм, турбидитовых бассейнов и островной дуги (см. рис. 1). На западе образования МООП частично перекрываются магматическими образованиями Хингано-Охотского вулканоплутонического пояса, на востоке террейны САО П интрудируются и перекрываются с угловым несогласием позднемеловыми – кайнозойскими магматитами Восточно-Сихотэ-Алинского вулканоплутонического пояса (ВСАВПП). Позднее на изучаемой площади был образован ряд кайнозойских впадин, объединяемых в Нижнеамурскую систему грабенов, являющихся продолжением Восточно-Азиатского рифтового пояса [Zabrodin, 2017]. Они выполнены эоцен-миоценовой угленосной молассой, имеют меридиональную ориентировку и протягиваются через всю рассматриваемую площадь. Геологическая карта рассматриваемой площади представлена на рис. 3.

Рис. 3. Геологическая карта Нижнеамурской золотоносной площади (по [GIS Atlas…, 2021], с упрощениями и добавлениями авторов).

1 – четвертичная система; 2 – неогеновая система; 3 – палеогеновая система; 4 – меловая система; верхний отдел; 5 – меловая система, альбский – сеноманский ярусы; 6 – меловая система, альбский ярус, валанжинский ярус; 7 – меловая система, берриасский ярус; 8 – юрская система, верхний, средний – верхний отделы; 9 – юрская система, средний отдел; 10 – юрская – меловая системы, нерасчлененные отложения; 11 – юрская система, нижний – средний отделы; 12 – триасовая система, средний – верхний отделы; 13 – девонская система; интрузивные образования: 14 – граниты, гранодиориты, плагиограниты, граносиениты; 15 – гранодиориты, граниты, кварцевые диориты, диориты; 16 – лейкограниты, граниты, граносиениты, монцодиориты, монцониты, сиениты; 17 – субвулканические образования кислого состава; 18 – субвулканические образования основного состава; состав вулканических пород: 19 – риолиты, риодациты, дациты; 20 – андезиты, их туфы и лавобрекчии; 21 – базальты, андезибазальты; 22 – интрузии кислого состава; 23 – разломы; месторождения золота: 24 – эпитермальные; 25 – орогенные; рудопроявления и проявления золота: 26 – эпитермальные; 27 – орогенные; 28 – неясного генезиса; 29 – граница Нижнеамурского блока; 30 – линия геофизического профиля, приведенного в статье; 31 – названия интрузивных массивов, упоминаемых в тексте статьи: 1 – Бекчиулский, 2 – Перовский, 3 – Кумлинский, 4 – Маркрамский и Вузихинский, 5 – Чаятынский, 6 – Золотогорский, 7 – Кивунский, 8 – Гырманский, 9 – Монгугский, 10 – Тумнинский.

Fig. 3. Geological map of the Lower Amur River gold-bearing area (simplified and supplemented after [GIS Atlas…, 2021]).

1 – Quaternary system; 2 – Neogene system; 3 – Paleogene system; 4 – Cretaceous system; upper division; 5 – Cretaceous system, Albian-Cenomanian; 6 – Cretaceous system, Albian, Valanginian; 7 – Cretaceous system, Beriassian; 8 – Jurassic system, upper, middle-upper divisions; 9 – Jurassic system, middle division; 10 – Jurassic–Cretaceous systems, undissected deposits; 11 – Jurassic system, lower–middle divisions; 12 – Triassic system, middle–upper divisions; 13 – Devonian system; intrusive formations: 14 – granites, granodiorites, plagiogranites, granosyenites; 15 – granodiorites, granites, quartz diorites, diorites; 16 – leucogranites, granites, granosyenites, monzodiorites, monzonites, syenites; 17 – felsic sub-volcanics; 18 – mafic sub-volcanics; volcanic rock composition: 19 – rhyolites, rhyodacites, dacites; 20 – andesites, andesitic tuffs and lavabreccias; 21 – basalts, andesibasalts; 22 – mafic intrusions; 23 – faults; gold deposits: 24 – epithermal; 25 – orogenic; ore occurrences and occurrences of gold: 26 – epithermal; 27 – orogenic; 28 – of vague genesis; 29 – Lower Amur block boundary; 30 – geophysical profile reported in the paper; 31 – names of intrusive massifs reported in the paper: 1 – Bekchi-Ul, 2 – Perovskiy, 3 – Kumlya, 4 – Markram and Vuzih, 5 – Chayatyn, 6 – Zolotaya Gora, 7 – Kivun, 8 – Gyurman, 9 – Mongugai, 10 – Tumnin.

В северо-западной части изучаемой площади развиты породы Ульбанского террейна МООП, сложенные однообразными по составу отложениями верхнего триаса и всех трех отделов юры и являющиеся реликтами юрской аккреционной призмы. Превалирующими породами являются песчаники и алевролиты, иногда образующие пачки тонкого ритмичного переслаивания.

Изредка отмечаются прослои глинистых сланцев, гравелитов и конгломератов, линзы кремнистых, кремнисто-глинистых сланцев и базальтоидов.

На основной части изучаемой площади (юго-восточная, центральная и восточная) развиты породы Самаркинского, Журавлевско-Амурского, Киселевско-Маноминского и Кемского террейнов САО П. Самаркинский и Киселевско-Маноминский террейны выполнены в основном осадочными породами юрской и раннемеловой аккреционных призм соответственно. Киселевско-Маноминский террейн рассматривается как фрагмент аккреционной призмы альб-сеноманского возраста [Arkhipov et al., 2019], состоящей из пакета тектонических пластин, сложенных или кремнями с базальтами и известняками, или кремнями и кремнисто-глинистыми породами, реже – терригенными породами [Voinova, Zyabrev, 2017]. Породы смяты в складки северо-восточного простирания, совпадающего с генеральным простиранием самого террейна.

Самаркинский и Киселевско-Маноминский террейны разделены Журавлевско-Амурским террейном, который сложен в основном валанжинскими аркозовыми песчаниками и алевролитами суммарной мощностью до 15 км, образовавшимися в раннемеловом турбидитовом бассейне. В юго-восточной части рассматриваемой площади кайнозойские вулканиты ВСАВПП наложены на породы Кемского террейна, сложенного породами одноименной островной дуги альб-сеноманского возраста [Arkhipov et al., 2019].

Большая часть рассматриваемой площади расположена в северном секторе ВСАВПП, породы которого на рассматриваемой территории объединяются в Нижнеамурский магматический ареал. Он представлен дифференцированным формационным комплексом, включающим следующий ряд геологических формаций, сформировавшихся с позднего мела (турон) по ранний эоцен включительно: андезитовая (больбинский комплекс) – дацит-риолитовая (татаркинский комплекс) – диорит-гранодиоритовая (нижнеамурский комплекс) – андезитовая (сусанинский комплекс) – дацит-риолитовая (маломихайловский комплекс) – диорит-гранитовая (бекчиулский комплекс) – базальт-андезитовая (улский комплекс) – дацитовая (пихтачский комплекс) – монцонит-гранитовая (прибрежный комплекс). Суммарная мощность вулканогенных пород достигает 3700 м [State Geological Map…, 2016а, 2016b] При этом надо отметить, что по последним данным магматиты позднего мела и палеогена могут соответствовать разным геодинамическим обстановкам [Martynov et al., 2019, 2020; Martynov, Khanchuk, 2013]; если позднемеловые образования достаточно определенно отвечают субдукционным, то более поздние вулканиты оказываются ближе к обстановке трансформной окраины. Это позволяет предполагать на границе мел-палеогена смену геодинамической обстановки с субдукции на скольжение.

Возраст нижнеамурского комплекса на этой территории определяется по его соотношениям с палеонтологически датированными стратифицированными образованиями и немногочисленными геохронологическими датировками [State Geological Map…, 2017]: 1) комплекс прорывает баррем-альбскую адаминскую свиту и туронские вулканиты татаркинской свиты и перекрывается маастрихской маломихайловской свитой; 2) все известные К-Ar датировки находятся в диапазоне 87–80 млн лет, что согласуется с палеонтологическими данными.

В северо-западной части площади магматические образования относятся уже к Хингано-Охотскому вулканоплутоническому поясу [Khanchuk, 2006a, 2006b] и объединяются в Ульбанский позднемеловой магматический ареал, где представлены интрузивные образования ульбанской габбро-диорит-гранитовой формации и развиты покровные и субвулканические магматиты андезитовой и риолит-дацитовой формаций.

Альпийско-гималайский структурный этаж образуют олигоцен-миоценовые, олигоцен-ранненеоплейстоценовые и плиоцен-ранненеоплейстоценовые молассы рифтогенных континентальных впадин, миоценовые и эоцен-миоценовые трапповые формации фрагментов вулканических плато. Континентальные впадины Нижнего Приамурья вместе с другими подобными структурами Дальнего Востока образуют Амуро-Охотское звено Восточно-Азиатского грабенового (рифтогенного) пояса [Varnavsky, Malyshev,1986]. В пределах НАБ они укладываются в полосу меридиональной ориентировки протяженностью около 450 км и объединяются в Нижнеамурский раздвиг (рис. 4) [Zabrodin, 2017].

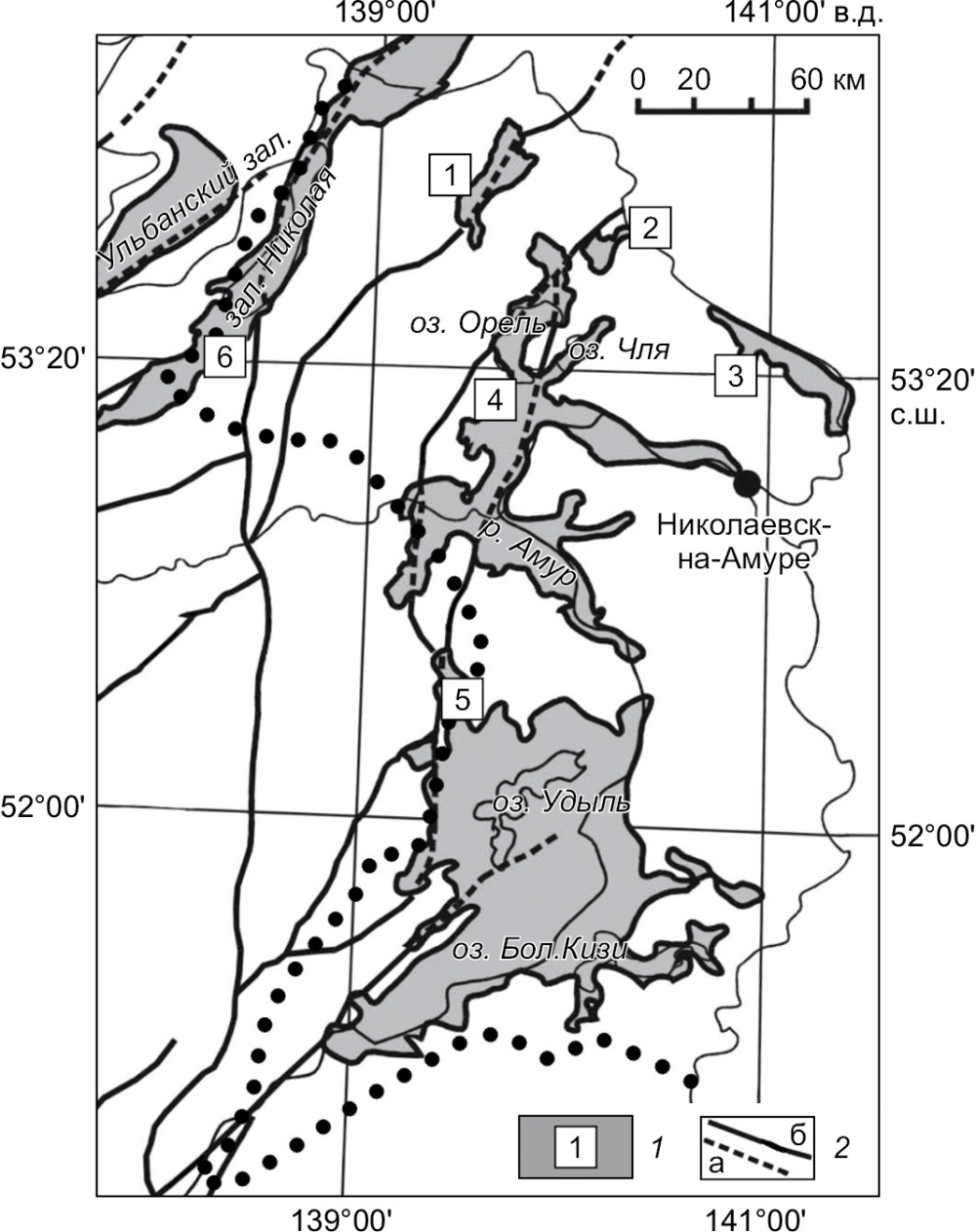

Рис. 4. Кайнозойские впадины Нижнеамурского раздвига (по [Zabrodin, 2017]).

1 – впадина и ее номер: 1 – Малахтинская, 2 – Вынгинская, 3 – Усть-Кумлинская, 4 – Орельская, 5 – Удыль-Кизинская, 6 – Усалгинская; 2 – крупнейшие разломы: а – выходящие на поверхность, б – перекрытые более молодыми образованиями. Черные точки – западная граница Нижнеамурского «геофизического» блока.

Fig. 4. Cenozoic basins of the Lower Amur extensioinal fault (after [Zabrodin, 2017]).

1 – basin and basin number: 1 – Malakhta, 2 – Vynga, 3 – Ust-Kumlya, 4 – Orel, 5 – Udyl-Kizi, 6 – Usalga; 2 – largest faults: а – cropping out, б – overlain by younger formations. Black dots indicate the western boundary of the Lower Amur "geophysical" block.

Основная золотая минерализация региона может быть объединена в Нижнеамурский металлогенический пояс [Khanchuk, 2006a, 2006b], где месторождения пространственно и генетически связаны с северным флангом ВСАВПП, формирование которого проходило с позднего мела до олигоцена. В северо-западной части блока золоторудные проявления относятся уже к Ульбакской металлогенической зоне Монголо-Охотской провинции.

Золотая минерализация региона довольно отчетливо делится на два типа: орогенные (мезотермальные) месторождения и проявления золота; эпитермальные золотосеребряные месторождения и проявления. Также имеются отдельные рудопроявления, которые могут быть отнесены к золотомедно-порфировому типу.

Орогенные месторождения (в российской классификации золотокварцевые, золотосульфидно-кварцевые золоторедкометалльной формации) локализованы в меловых и юрских осадках и, в меньшей степени, в интрузивных породах гранитоидного ряда. Все месторождения этого типа пространственно и генетически связаны с гранитоидными интрузиями нижнеамурского комплекса. Последний в геодинамическом плане связан с этапом позднемеловой субдукции [Khanchuk, 2006a, 2006b; State Geological Map…, 2016b; Moiseenko, Eirish, 1996]. По немногочисленным имеющимся данным возраст минерализации укладывается в диапазон 90–70 млн лет [Nosyrev et al., 2023b]. Основные объекты этого типа расположены южнее, за пределами Нижнеамурского блока. К наиболее известным можно отнести месторождения Троицко-Покровское, Агние-Афанасьевское, Дяппе, Делькен. Недавно открытое крупное месторождение золота Чульбаткан некоторыми авторами относится к IRGS типу (золоторудных систем, связанных с интрузиями) [Alekseev, Starostin, 2017]. Есть несколько небольших медно-порфировых (±Au) проявлений, которые локализуются в поле развития палеогеновых щелочных гранитоидов. Все эти объекты укладываются в Нижнеамурскую минерагеническую зону. Ее северное продолжение в пределах Нижнеамурского блока существенно меньше насыщено золоторудными объектами, здесь известны только Бекчи-Улский и Тахтинский золоторудные узлы и редкие рудопроявления в меловых осадках Журалевско-Амурского террейна.

Северо-западная часть территории относится к Монголо-Охотской минерагенической провинции и входит в состав Мевачанского золоторудного узла Ульбакской минерагенической зоны. Здесь в юрских осадочных отложениях известен ряд проявлений золотосульфидно-кварцевого и золотосульфидного типа, пространственно связанных с гранитоидами ульбанского комплекса. Южнее, уже за пределами блока, в такой же обстановке известно крупное месторождение золота Албазино [Trushin, Kirillov, 2018].

Эпитермальные Au-Ag месторождения расположены в восточной части Нижнеамурского блока, варьируются по масштабам от средних до крупных и генетически связаны с палеогеновым вулканизмом. Часть ассоциируют с палеоценовыми щелочными гранитоидами; такие месторождения, как Белая гора и Бухтянское, тесно связаны с олигоценовыми риолитовыми и трахириолитовыми потоками и экструзивными породами жерловой фации, которые обычно гидротермально изменены до вторичных кварцитов и адуляровых метасоматитов.

Примерное разделение на карте объектов на два типа выполнено в основном по данным [State Geological Map…, 2016b, 2017] c дополнительным анализом авторов. При этом понятно, что для хорошо изученных месторождений и рудопроявлений такое разделение достаточно обоснованно. Вместе с тем для некоторой части проявлений, изученность которых минимальна, подобное разделение, конечно, не может считаться однозначным, поэтому ряд объектов дан нами как неясного типа.

Месторождения имеют широкий возрастной диапазон (с дания до олигоцена). По имеющимся данным они укладываются в три возрастные группы [Khokhlov, 1974]: первая представлена палеоценовыми рудными объектами, к которым относятся месторождения Многовершинное и более мелкое Дыльменское; вторая – имеет эоценовый возраст и представлена единственным рудопроявлением Дубовая Гора, хотя вулканитов этого возраста достаточно много; третья – имеет олигоценовый возраст и представлена месторождениями Белая Гора и Бухтянское, генетически связанными в основном с магматизмом вулканогенного типа. Химизм вулканитов и наличие правосторонних сдвигов свидетельствуют, вероятно, о близости последнего этапа к геодинамическому режиму трансформной окраины [Martynov, Khanchuk, 2013].

Также в Усть-Амурской минерагенической зоне имеется ряд золоторудных объектов, которые по набору геолого-минералогических и геохимических признаков смотрятся как мезотермальные и при этом имеют отчетливую связь с олигоценовым магматизмом, т.е. возраст которых близок к возрасту эпитермальной минерализации. Соответственно, пространственные особенности их расположения надо рассматривать совместно с эпитермальными, как связанные с одним магматическим процессом и региональными рудоконтролирующими структурами.

3. СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛУБИННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РАБОТ

В связи с промышленной золотоносностью региона его структурные и глубинные особенности неоднократно обсуждались в литературе и производственных отчетах, поэтому имеет смысл разобрать эти представления более подробно.

Как уже указывалось, характерной чертой Нижнеамурского блока является повышенное поле силы тяжести. На ранних стадиях изучения это связывалось с подъемом границы Мохоровичича [Lishnevsky, 1976].

Иное объяснение положительной аномалии поля силы тяжести было дано в семидесятых годах прошлого века. По данным [Salun, 1978] предполагалось, что на глубине нескольких километров находится блок древних метафорических пород с высокой плотностью, который получил название Тахтинский массив. Позднее это было поддержано в работе [Kosygin et al., 1975], в которой приведены соответствующие расчеты по полю силы тяжести и положительная аномалия моделировалась метаморфическими породами на глубине 4–5 км.

Наиболее полно обоснование выделения и характеристика Нижнеамурского блока, охватывающего бассейны нижнего течения рек Амур и Амгунь, даны в работе Э.Л. Рейнлиба c соавторами [Reinlib et al., 1989]. В поле силы тяжести блоку соответствует ярко выраженный региональный максимум с предельными для региона положительными значениями аномалий Буге, с локальными изометричными и зональными возмущениями обоих знаков (рис. 5, а).

Рис. 5. Геофизические поля Нижнеамурской золотоносной площади с элементами интерпретации.

(а) – поле силы тяжести, редукция Буге (2.67 г/см3), уровень условный; (б) – аномальное магнитное поле ΔТ; (в) – магнитное поле на высоте 10 км. 1 – границы кольцевых структур по [Tomson et al., 1984; Nosyrev et al., 2023b; Seredin, 1987; Solovyov, 1978], названия кольцевых структур (КС): 1 – Усть-Амурская, 2 – Удыль-Кизинская; 3 – Лимури-Амгуньская; 2 – западная граница НАБ; 3, 4, 5, 6, 7 – смотри на рис. 2.

Fig. 5. Geophysical fields of the Lower Amur River gold-bearing area with interpretation elements.

(а) – gravity field, Bouguer reduction (2.67 g/cm3), relative level; (б) – anomalous magnetic field ΔТ; (в) – magnetic field at a height of 10 km. 1 – circular structure boundaries after [Tomson et al., 1984; Nosyrev et al., 2023b; Seredin, 1987; Solovyov, 1978], names of circular structures: 1 – Ust-Amur, 2 – Udyl-Kizi; 3 – Limuri-Amgun; 2 – western boundary of LAB; 3, 4, 5, 6, 7 – see Fig. 2.

По его данным, высокая плотность пород Нижнеамурского блока, максимальная для континентальной части региона, прослеживается на всех глубинных уровнях. Вместе с тем внутриблоковая плотностная дифференциация практически исчезает на глубине 30 км. Разуплотнение под большинством гранитоидных интрузий не просматривается четко уже на глубине 10 км. Исключение составляют Бекчиулский, Николаевский и Чаятынский плутоны. На глубине 20 км разуплотнение отмечено только под двумя последними, а Чаятынское разуплотнение отмечается и на глубине 60 км изменением контура плотностной границы НАБ. Но основная часть блока до максимальных глубин картируется как единое высокоплотное целое. На глубине 60 км разница со смежными блоками в плотности достигает 0.07 г/см³. Становление отрицательных морфоструктур сопровождается уплотнением верхней мантии и уменьшением мощности земной коры за счет миграции границы Мохо вверх по разрезу, происходит ее «базификация» – деструкция, т.е. развитие в направлении ее «океанизации».

В работах [Petrishchevsky, 2011; Petrishevsky, Yushmanov, 2014] предлагается плотностная модель данной территории как комбинация двух слоев (пластин): кристаллического «континентального» повышенной вязкости, кровля которого погружается на восток, и «океанического» или «островодужного», надвинутых на кристаллический слой континентальной земной коры и поддвинутых под вулканогенно-осадочные комплексы. На всей площади Нижнеамурского блока сочленение двух «пластин» характеризуется дискордантными взаимоотношениями, при этом к зонам их контактов приурочены излияния андезитов и базальтов, сопровождаемые зонами пониженной вязкости в нижнем слое земной коры, а также Удыльская кайнозойская впадина – северо-восточный фрагмент Среднеамурского осадочного бассейна. Относительно золотоносности отмечается, что большинство месторождений и рудопроявлений локализовано над зоной наиболее резкого погружения континентального слоя.

В работах [Didenko, Nosyrev, 2020; Didenko et al., 2022] для северо-восточной части САО П отмечается в целом подъем границы Мохо до глубины в 28 км и повышение плотности литосферной мантии, с чем можно связывать общий повышенный уровень поля силы тяжести для данной территории. Более детальные построения, отражающие внутреннюю плотностную дифференциацию блока, в этой работе не выполнялись.

Рассматривая данную территорию, нельзя не упомянуть о многочисленных работах по выделению КС в регионе, самое подробное описание которых для Нижнеамурского района приведено в монографии И.Н. Томсона с соавторами [Tomson et al., 1984].

Контуры выделяемых кольцевых структур показаны на рис. 5. Наиболее часто упоминаемая из них – это Усть-Амурская КС, которая, по мнению выделивших ее авторов, имеет важное металлогеническое значение. Ей присуще преимущественное развитие плутоногенного редкометалльного оруденения позднемелового возраста в приподнятой краевой зоне, а более молодого вулканогенного – в центральной части.

По нашему мнению, ее формирование преимущественно связано с геологическими процессами в неогене и отражает опускание блоков на этапе образования Нижнеамурской системы раздвигов [Zabrodin, 2017]. В связи с этим можно полагать, что Усть-Амурская КС вряд ли имеет определяющее для региона металлогеническое значение. Тип и возраст золотой минерализации на восточном и западном флангах структуры различен, и вряд ли их следует связывать с одним рудоформирующим процессом, так как геодинамические обстановки на момент формирования месторождений были разные [Martynov, Khanchuk, 2013; Khanchuk et al., 2019]. Золоторудные объекты орогенного типа можно рассматривать как надсубдукционные, эпитермальные же объекты палеогена, вероятнее всего, формировались при вулканических процессах в режиме трансформной окраины.

В последние годы в пределах Нижнеамурской золотоносной площади, вблизи юго-западной границы НАБ, выделена Лимури-Амгуньская кольцевая структура магматогенного генезиса, которой соответствует понижение плотности в литосферной мантии, а в верхней части коры наблюдается концентрация по внешней границе КС глубинных плотностных и магнитных неоднородностей, связанных с интрузиями позднего мела [Nosyrev et al., 2023b]. Данная КС определяет золотоносность Пильда-Лимурийского и Херпучи-Ваюнского золоторудных районов и, возможно, Албазинского рудного узла.

4. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА РАБОТ

В качестве фактологической базы для расчета глубинных моделей были использованы цифровые карты аномального магнитного и гравитационного в редукции Буге полей для Сихотэ-Алинского орогенного пояса и сопредельных территорий (рис. 5, а, б), полученных с использованием геофизических основ Госгеолкарты 1:1000000. Размер элементарной ячейки для поля силы тяжести 1000×1000 м, для магнитного поля – 500×500 м.

В настоящее время появились новые технические и технологические возможности для анализа глубинного строения на основе трехмерного моделирования геофизических полей. Одним из таких подходов является компьютерная технология статистического и спектрально-корреляционного анализа данных «КОСКАД 3D», которая предназначена для трехмерного анализа цифровой геофизической информации [COSCAD 3D, 2018]. Нами использовался алгоритм данного программного комплекса под названием «Оценка параметров аномалиеобразующих объектов по площади по Андрееву Б.А.».

Алгоритм базируется на модифицированном в программе методе вариаций Б.А. Андреева, основанном на оценке частотных составляющих поля с помощью фильтрации данных в окнах увеличивающегося размера. Проведение такой фильтрации с последовательным уменьшением значений граничных частот позволяет построить трехмерную модель относительного распределения гравитационных и магнитных масс по глубине. Учитывая равномерную сеть получаемых данных с глубиной, гравитационный эффект от распределения масс на данном уровне можно считать пропорциональным эффективным плотности или намагниченности, выраженным в условных единицах.

Для Нижнеамурского региона выполнено глубинное моделирование по полю силы тяжести до глубины 70 км, на основе которого построена серия разноглубинных горизонтальных планов и разрезов распределения избыточной плотности, показывающих особенности строения земной коры и верхней мантии. Моделирование распределения магнитных масс с использованием технологии «КОСКАД 3D» позволило получить распределение магнитных источников до глубины 25 км, что примерно соответствует глубине поверхности Кюри региона [Didenko et al., 2017].

В результате были получены плотностная и магнитная модели изучаемой площади, которые послужили основой построения системы глубинных горизонтальных срезов и последующего анализа глубинных особенностей, их связи с золотоносностью. Распределение плотности литосферы для более глубоких горизонтов взято из работы [Didenko, Nosyrev, 2020].

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Плотностная модель

Как уже указывалось, в целом Нижнеамурскому блоку соответствует ярко выраженный максимум поля силы тяжести с предельными для региона положительными значениями аномалий Буге, с локальными изометричными и зональными возмущениями обоих знаков. Наиболее контрастно смотрится южная граница НАБ, здесь перепад значений поля силы тяжести достигает 60 мГл. Эта граница соответствует восточному отрезку разлома Итунь-Илань. Столь значительный перепад поля силы тяжести связан, по нашему мнению, с различной плотностью мантии и тем, что южный блок интенсивно насыщен гранитоидными интрузиями позднего мела, тогда как НАБ уступает значительно в этом отношении окружающей территории.

Основным элементом поля силы тяжести Нижнеамурского блока является линейная область повышенных значений субмеридиональной ориентировки (рис. 5, а), которая делится на две части широтной зоной пониженных значений поля силы тяжести шириной 60 км (Чаятынская зона). Подобная зона северо-восточной ориентировки ограничивает область повышенного поля силы тяжести и на севере. Здесь вдоль нее область повышенных значений сдвигается на 40 км на восток и продолжается далее на север еще почти на 150 км, но уже под водами Татарского пролива и Охотского моря. С востока и запада зона повышенных значений поля силы тяжести сопровождается областями относительно пониженного поля. На юго-западной границе блока эта область отвечает мантийному разуплотнению под Лимури-Амгуньской КС.

На региональном уровне для блока в целом характерны следующие особенности глубинного строения, отличающие его от остальной части САО П. Мощность литосферы по данным [Gornov, Gil’manova, 2018] оценивается в 120–130 км, что несколько больше, чем на окружающей территории. Это согласуется с данными наших предыдущих работ [Didenko, Nosyrev, 2020; Didenko et al., 2022]; блок характеризуется сокращенной мощностью земной коры до 28 км и повышенной плотностью литосферной мантии в сравнении с остальными частями САО П.

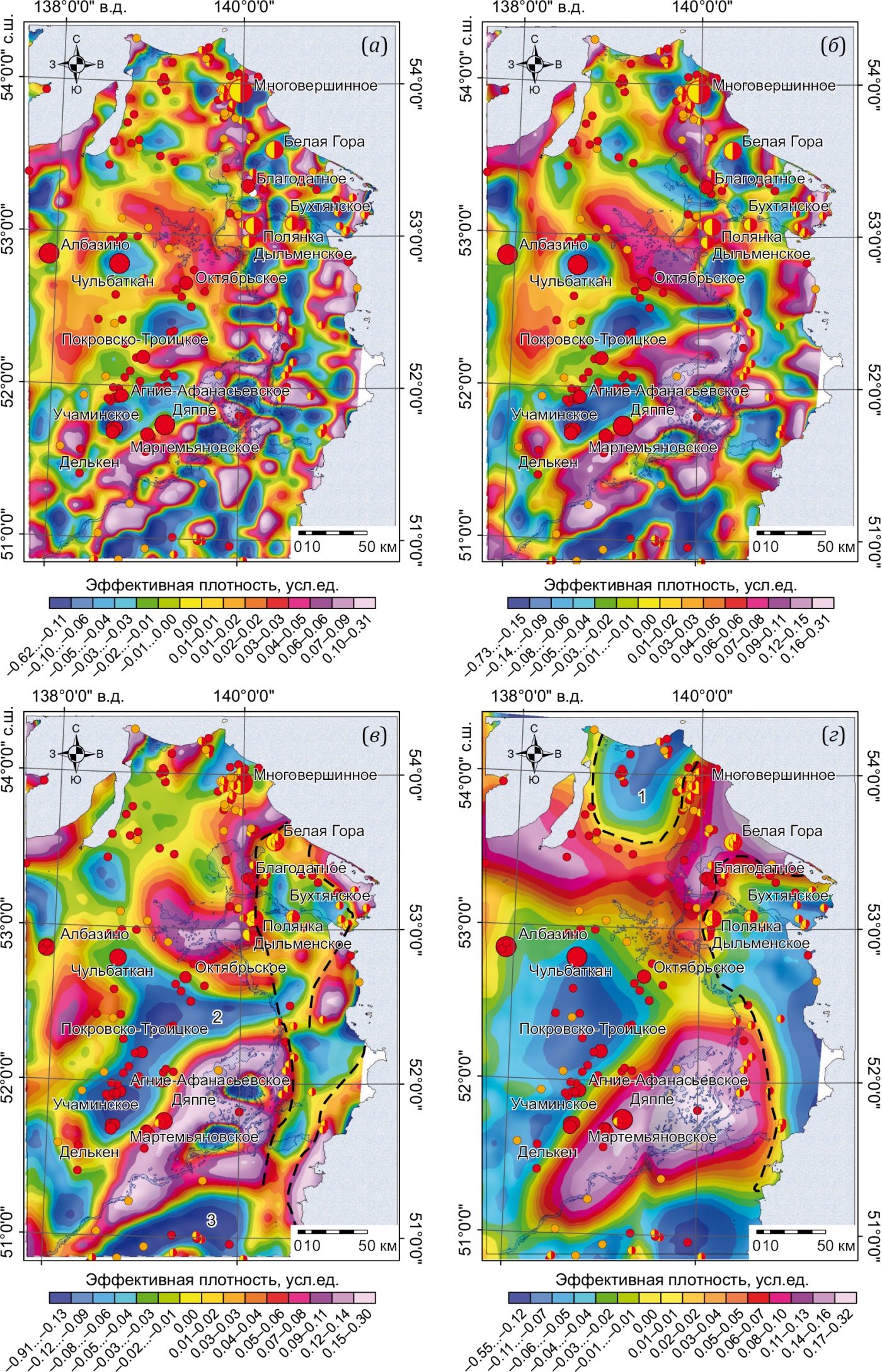

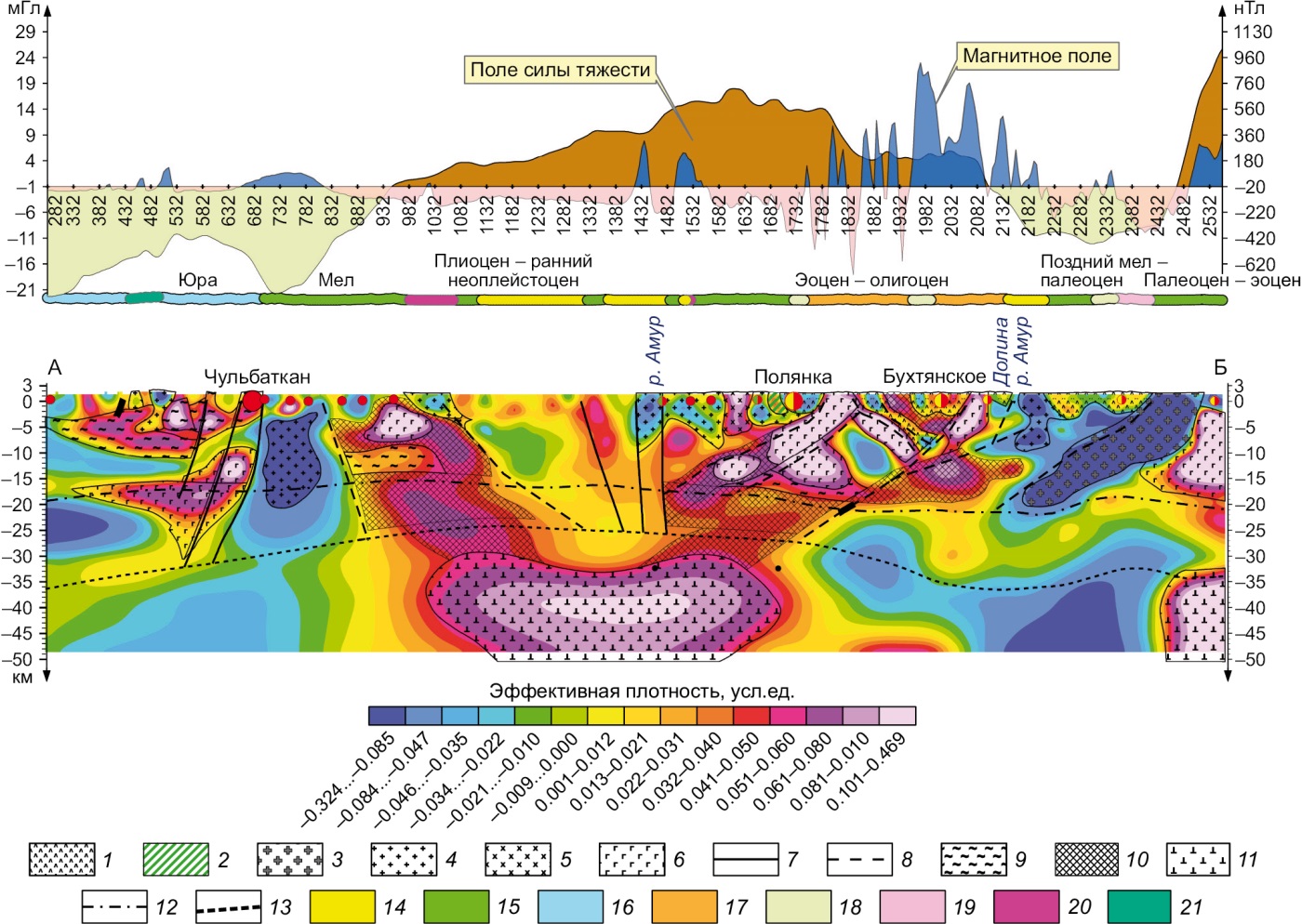

На рис. 6 и 7 приведены карты распределения эффективной плотности для глубины 5, 15, 32, 70 км и петроплотностной разрез по профилю 3 (положение профиля показано на рис. 3).

Рассматривая плотностную модель литосферы блока, следует отметить несколько уровней концентрации плотностных неоднородностей.

Рис. 6. Распределение эффективной плотности на глубине: 5 км (а), 15 км (б), 32 км (в), 70 км (г).

Штриховые линии – основные петроплотностные границы в мантии. Цифры на (в) и (г) – номера зон разуплотнения, рассматриваемых в тексте: 1 – Северной, 2 – Чаятынской, 3 – Тумнинской. Золоторудные объекты смотри на рис. 2.

Fig. 6. Effective density distribution at depths: 5 km (а), 15 km (б), 32 km (в), 70 km (г).

Dashed lines indicate major petrodensity boundaries in the mantle. Figures in (в) and (г) are numbers of unconsolidated zones considered herein: 1 – Northern, 2 – Chayatyn, 3 – Tumnin. See Fig. 2 for gold-ore objects.

Рис. 7. Петроплотностной разрез по линии 3.

1 – вулканогенные породы преимущественно основного состава; 2 – субвулканические андезиты; 3 – немагнитные гранитоиды (возможно ильменитовая серия); 4 – магнитные гранитоиды (магнетитовая серия); 5 – диориты; 6 – интрузии основного состава; 7 – разломы, установленные по геологическим данным; 8 – разломы, предполагаемые по геофизическим данным; 9 – блоки, выполненные юрско-триасовыми осадочными образованиями с послоями сланцев и базальтоидов; 10 – область базификации земной коры и верхней мантии; 11 – мантийный палеомагматический очаг; 12 – граница нижней части континентальной коры, по [Geological Map…, 2017]; 13 – граница Мохоровичича, по [Didenko et al., 2022]. Породы по линии профиля на поверхности: осадочные образования: 14 – плиоцен – ранний неоплейстоцен, 15 – мел, 16 – юра; вулканогенные образования: 17 – палеоцен – эоцен – олигоцен, 18 – поздний мел – палеоцен; интрузивные образования: 19 – бекчиулского комплекса, 20 – нижнеамурского комплекса, 21 – ульбанского комплекса.

Fig. 7. Pedtrodensity section along line 3.

1 – predominantly mafic volcanics; 2 – subvolcanic andesites; 3 – nonmagnetic granitoids (probably ilmenite series); 4 – magnetic granitoids (magnetite series); 5 – diorites; 6 – mafic intrusions; 7 – faults identified based on the geological data; 8 – faults inferred based on the geophysical data; 9 – blocks composed of the Jurassic-Triassic sediments interlayered with schists and basaltoids; 10 – crustal and upper mantled basification zone; 11 – mantle paleomagnetic source; 12 – boundary of the lower continental crust after [Geological Map…, 2017]; 13 – Moho boundary after [Didenko et al., 2022]. Rocks along the surface profile line: sediments: 14 – Pliocene – Early Neopleistocene, 15 – Cretaceous, 16 – Jurassic; volcanogenic rocks: 17 – Paleocene – Eocene – Oligocene, 18 – Late Cretaceous – Paleocene; intrusions: 19 – Bekchi-Ul Complex, 20 – Lower Amur Complex, 21 – Ulban Complex.

Первый уровень – это литосферная мантия. Из полученных материалов видно, что в основном повышение поля силы тяжести меридиональной ориентировки связано с зонами повышенной плотности в верхней мантии (см. рис 6; рис. 7). Область повышенной плотности на глубине 35–50 км и более можно интерпретировать как зону, объединяющую верхнемантийные магматические очаги (рис. 7). Выделяются два таких магматических очага: северный, более линейный и ориентированный в меридиональном направлении, и южный, больший по размерам и изометричный.

Далее необходимо отметить несколько зон относительно разуплотненной мантии (см. рис. 6). Наиболее интенсивная – Чаятынская, которая, согласно выполненным расчетам, прослеживается в земной коре и захватывает верхнюю мантию до глубины 70 км. Зона менее контрастного мантийного разуплотнения находится в северной части блока, ее юго-восточный контакт имеет северо-восточную ориентировку (около 30°), далее она будет называться Северной. Она также прослеживается до глубины 70 км. Северо-восточная часть этой зоны скрыта под водами Охотского моря.

Еще одна зона субширотной ориентировки (Тумнинская) вытянута вдоль южного контакта НАБ и фиксирует его южную границу.

Литосферная мантия к востоку от меридиональной зоны повышенного гравитационного поля смотрится как зона чередования областей слабого разуплотнения и повышенной плотности различной ориентировки. Эта область мозаичного строения вытягивается почти на 220 км в меридиональном направлении. Все плотностные неоднородности этой зоны прослеживаются до глубины 70–80 км, глубже плотностная дифференциация мантии снижается. При этом общий плотностной фон остается повышенным.

Меридиональная зона уплотнения в мантии, вероятнее всего, связана с процессами ее преобразования в палеогене и, по нашему мнению, фиксирует серию магматических очагов, с которыми связан магматизм Нижнеамурской вулканической зоны. Принято считать, что на палеоазиатской окраине на северном отрезке ВСАВПП на границе маастрихт – даний произошла смена геодинамического режима, разрыв слэба, поступление астеносферного материала в литосферную мантию и образование там новых магматических очагов [Martynov et al., 2019, 2020; Martynov, Khanchuk, 2013]. Эти очаги генерировали продукты эоцен-олигоценового магматизма северной части пояса. По нашему мнению, зоны уплотнения в верхней мантии являются магматическими очагами, плотность пород в которых увеличивалась с течением времени в процессе их остывания.

С миоцена для рассматриваемой территории характерен новый этап рифтогенного режима, с которым связано раскрытие Японского моря и образование систем грабенов на континентальной части. Обращает на себя внимание тесное пространственное совпадение экстремумов положительных гравитационных аномалий с неогеновыми осадочными впадинами, при этом зона этих положительных аномалий начинается севернее, в районе Охотского моря, и заходит на материк. Можно полагать, что опускание континентальной коры произошло при наличии плотных масс в верхней мантии и нижней части коры (остывший магматический очаг), влияние которых привело к разгрузке напряжений в вышележащей земной коре и опусканию блоков по отдельным разломам.

В нижней части земной коры НАБ на уровне 30–20 км каких-либо ярко выраженных плотностных неоднородностей не наблюдается, над краевыми частями предполагаемого магматического очага можно отметить очень слабое уплотнение.

Следующий уровень развития контрастных плотностных неоднородностей обоих знаков в земной коре начинается с глубины примерно 20 км и прослеживается до поверхности (рис. 7). Основная плотностная дифференциация наблюдается для этого уровня к востоку от зоны мантийного уплотнения, в области проявления палеогенового вулканизма. Здесь плотностная структура земной коры становится мозаичной и характеризуется чередованием изометричных или слабо вытянутых в СВ и широтном направлениях областей с повышенной и пониженной плотностью (см. рис. 6). Размер этих аномалий в поперечнике составляет 15–30 км. Ими фиксируются интрузивные тела различного состава: области повышенной плотности в земной коре соответствуют интрузивным телам основного состава, области разуплотнения можно связывать с гранитоидными интрузиями, а на приповерхностном уровне – с вулканоструктурами. Эти неоднородности могут быть объединены в полосы меридиональной ориентировки.

На разрезе (рис. 7) видно, что тела с повышенной плотностью в земной коре в плане смещены от предполагаемого мантийного очага. При этом наблюдается наличие определенной асимметрии: с восточной стороны насыщенность земной коры телами повышенной плотности больше, нежели с западной, интенсивность плотностных аномалий выше. В западной части имеется фактически одно плотное тело на глубине несколько километров. К востоку же наблюдается целая серия таких тел, которые объединяются в одну наклонную зону шириной 60 км, склоняющуюся на запад в сторону предполагаемого мантийного очага под углом около 45°. Над выходом этой полосы на поверхность расположены поля развития палеогеновых вулканитов. Таким образом, наблюдается ступенчатое поднятие магматической колонны со сдвигом вышележащих очагов в стороны от глубинного очага. Эта зона в пределах земной коры выше мантийного магматического очага отражает проникновение восходящих потоков магмы, растворов и газов по системе наклонных разломов. Часто геофизиками она интерпретируется как зона или область повышенной базификации пород за счет насыщенности интрузиями основного состава, что обуславливает повышенную избыточную плотность пород в пределах всего блока.

Часть плотностных неоднородностей выявляется только в интервале от поверхности до глубины 5–7 км (третий глубинный интервал). Их выделение по используемым гравиметрическим данным затруднительно. Как правило, это отдельные неглубоко залегающие интрузии, которые важны в аспекте рудогенерации как источники гидротермальных растворов и тепла, определяющие положение и особенности рудных полей и отдельных месторождений. В частности, на месторождении золота Белая Гора комплексом геофизических методов на глубине 1200 м зафиксировано плотное тело, которое может быть связано с интрузией основного состава [Nosyrev et al., 2023a].

В целом, исходя из представлений о плотностной характеристике пород района, следует также отметить, что определенный вклад в повышение поля силы тяжести вносят и другие образования верхней части земной коры. Это в основном касается южного, наиболее интенсивного, максимума гравитационного поля. Здесь локальные положительные аномалии, вытянутые в северо-восточном направлении, соответствуют выходящим на поверхность образованиям Киселевско-Маноминского террейна и связаны с кремнисто-глинистыми отложениями и пластинами ультраосновных пород киселевской свиты. На северном максимуме локальные положительные аномалии выражены намного слабее и могут соответствовать областям приповерхностного залегания юрских образований Баджальского террейна.

Помимо положительных аномалий плотности, связанных с интрузиями основного состава, в земной коре наблюдается и ряд хорошо проявленных областей ее пониженных значений, находящих отражение в отрицательных аномалиях поля силы тяжести. Значительная часть из них пространственно ассоциирует с гранитоидными интрузиями преимущественно бекчиулского, реже – нижнеамурского и ульбанского комплексов.

Одним из примеров является сам Бекчиулский многофазный массив (см. рис. 3; рис. 6). Его центральной части соответствует интенсивное разуплотнение в верхней коре диаметром около 20 км, которое по размерам почти в два раза меньше закартированного с поверхности контура массива. Наиболее контрастно разуплотнение проявлено с глубины 4 км до глубины 12 км, далее его интенсивность и размеры уменьшаются, и после 18 км оно практически исчезает. Также ряд гранитоидных массивов расположен в широтной Чаятынской зоне понижения поля силы тяжести, которой соответствует зона корово-мантийного разуплотнения. Самым крупным является Чаятынский массив, связанная с ним область разуплотнения прослеживается до глубины около 20 км. Кумлинский гранитоидный массив так же пространственно ассоциирует с разуплотнением верхней части земной коры, интенсивность которого максимальна с 4 до 10 км, далее уменьшается и с глубины 16 км исчезает совсем. Эта область чуть вытянута в широтном направлении и имеет размер в поперечнике около 23 км. Она может быть прослежена на юго-запад, где в ее пределах оказываются Маркрамский и Вузихинский массивы, и далее, вплоть до соединения с Чаятынской зоной разуплотнения.

В пределах Северной зоны мантийного разуплотнения, кроме Бекчиулского массива, интенсивным локальным разуплотнением в верхней части земной коры выделяется Контангинский массив Нижнеамурского комплекса, у которого на поверхности вскрыта, очевидно, только малая часть. В северо-западной части НАБ в область слабого понижения плотности в коре попадает Монгунский гранитоидный массив Нижнеамурского комплекса. При этом в целом необходимо отметить слабое в объемном соотношении проявление гранитоидного магматизма в Нижнеамурском блоке по сравнению с примыкающей с запада территорией, что вносит свой вклад и в его повышенный уровень поля силы тяжести.

Также имеется ряд областей пониженной плотности в земной коре, которые не ассоциируют пространственно с какими-либо известными гранитоидными массивами. Они могут быть проинтерпретированы как не вскрытые на поверхности (или не закартированные) гранитоидные интрузии, которые имеют важное значение для металлогенического анализа и выявления закономерностей локализации золотой минерализации.

Необходимо отметить существенное снижение плотностной дифференциации земной коры для всей площади в нижней ее части на глубине более 20 км. Данные по сейсмическим профилям [State Geological Map…, 2016а, 2016b] показывают, что граница нижней части континентальной коры составляет: минимум –22.1 км, максимум –15.3 км, среднее –18.3 км, что в общем соответствует границе, полученной по плотностному моделированию.

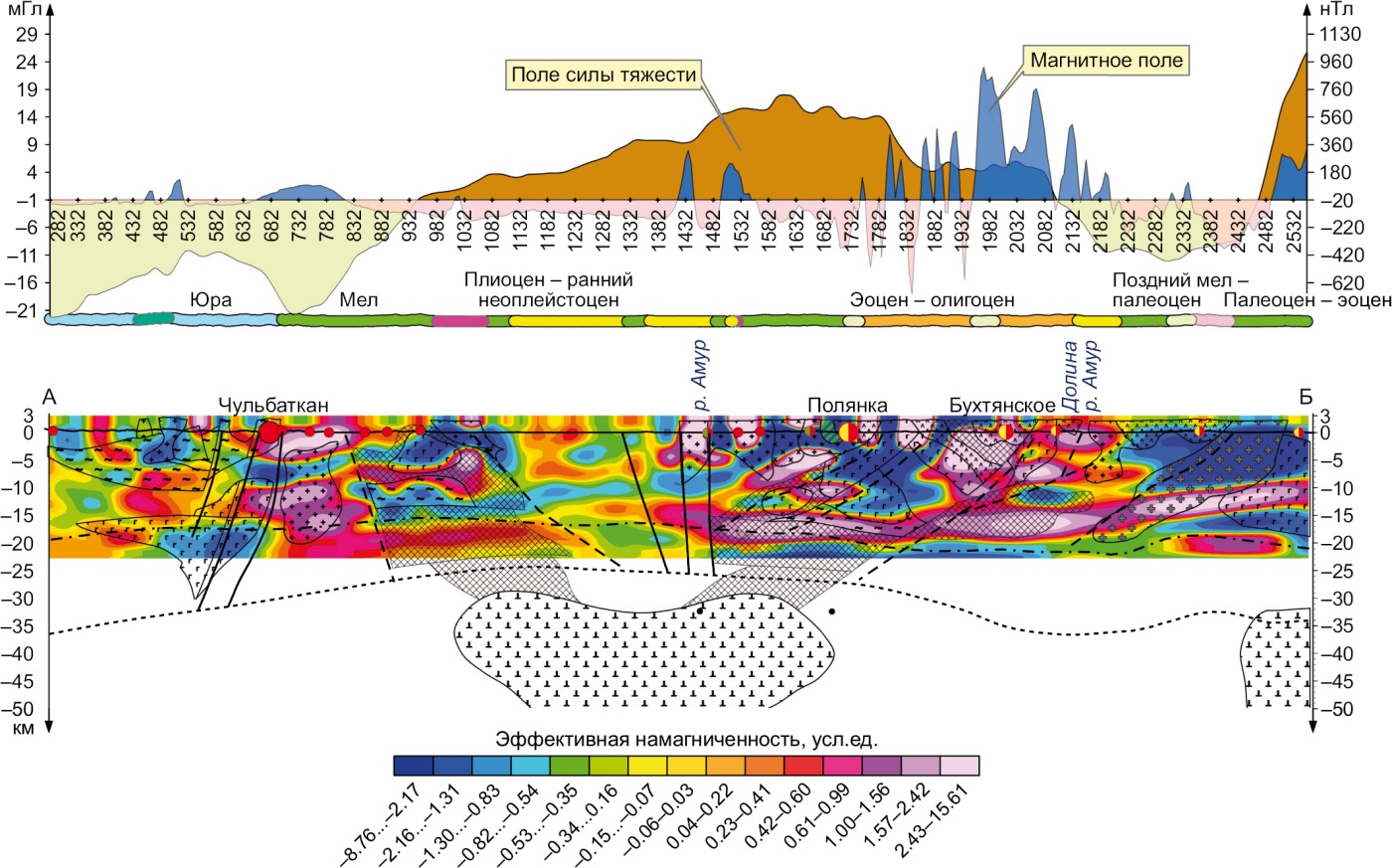

5.2. Магнитная модель

Магнитное поле Нижнеамурского блока контрастно отражает состав пород верхней части земной коры. Низкое и слабо дифференцированное поле в западной части площади отвечает юрским и меловым осадочным образованиям. На этом фоне положительными магнитными аномалиями проявляются отдельные позднемеловые интрузии гранитов. Восточная часть характеризуется повышенным и сильно дифференцированным магнитным полем, которое наблюдается над областями развития позднемеловых – палеогеновых вулканитов, отдельными интрузиями, в южной части блока – полями неогеновых базальтов. Таким образом, в региональном плане ВСАВПП, точнее его «вулканогенной части» в пределах НАБ, отвечает субмеридиональная полоса положительных магнитных аномалий различной интенсивности. Еще восточнее высокое магнитное поле наблюдается и над водами Татарского пролива, а с запада оно ограничивается меридиональной линией, примерно отвечающей рассмотренной ранее петроплотностной границе на уровне мантии (восточная граница серии предполагаемых мантийных очагов). Так же, как и в плотностной модели, основная область развития магнитных тел располагается к востоку от предполагаемого очага.

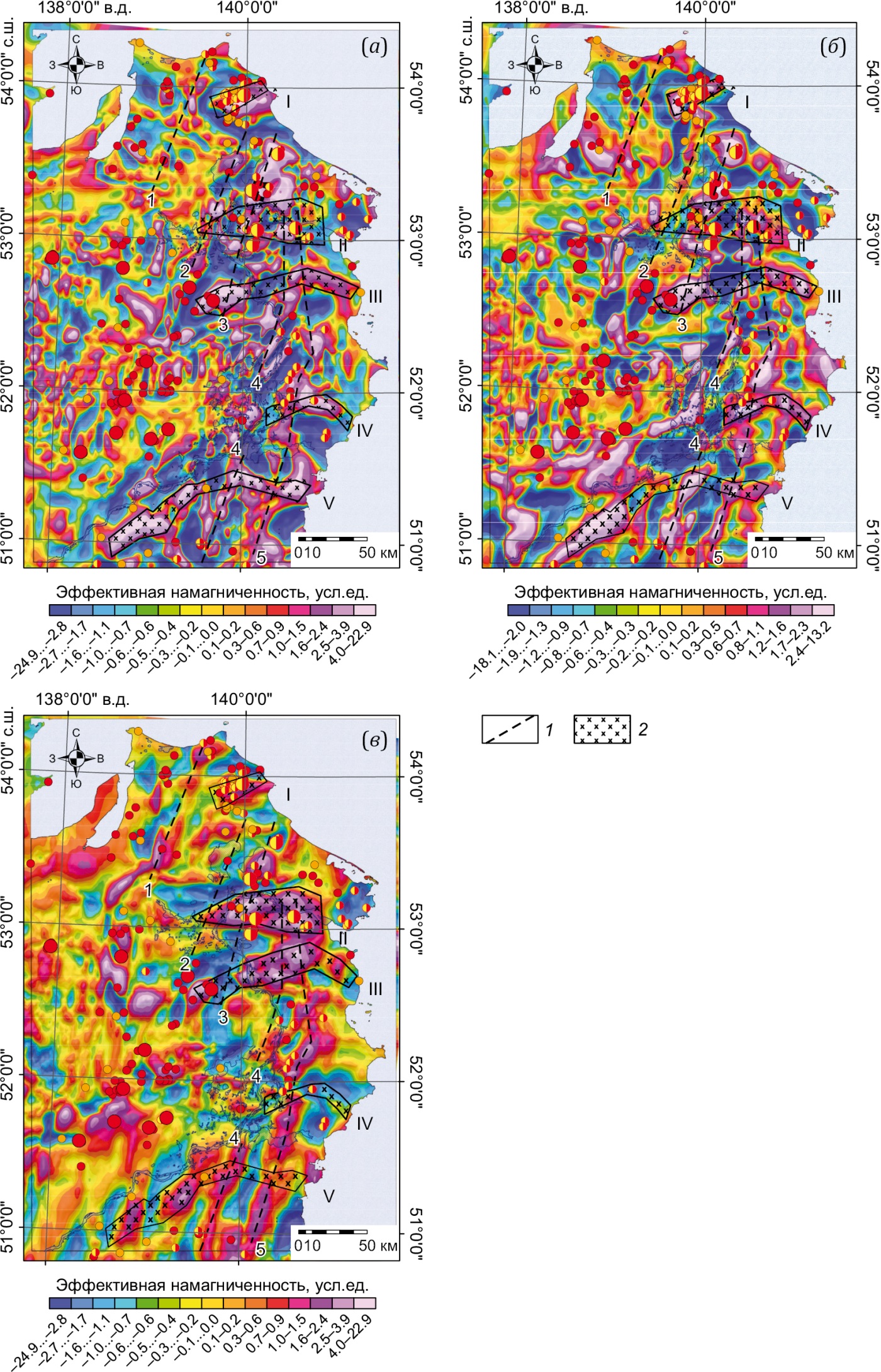

В целом структура магнитного поля подчиняется нескольким пространственным закономерностям. Отдельные магнитные аномалии и объединяющие их зоны ориентированы в основном по двум направлениям: северо-восточному с азимутом около 25–30° и до меридионального и северо-восточному с азимутом 60–80°, иногда до широтного. Наблюдаются три зоны положительных магнитных аномалий восток-северо-восточной ориентировки, которые частично распространяются на запад в пределы немагнитной области (см. рис. 5, в). Южная зона соответствует южной границе НАБ и совпадает с межрегиональной разломной системой Тан-Лу (Итунь-Иланская ветвь). При этом пространственно проходит точно по северной границе Тумнинской зоны мантийного разуплотнения, севернее Тумнинского плутона. Вторая проходит в центре площади и занимает северную краевую часть Чаятынской зоны мантийного разуплотнения, разделяющей две положительные аномалии поля силы тяжести. Третья полоса подобной ориентировки проходит в северной части блока, в ее пределы попадает Бекчиулский гранитоидный массив. Пространственно она занимает позицию вдоль юго-западного контакта Северной зоны мантийного разуплотнения. Горизонтальные срезы по магнитной модели для глубины 6, 10, 18 км приведены на рис. 8. На рис. 9 приведен магнитный разрез по тому же профилю 3.

Рис. 8. Распределение эффективной намагниченности на глубине 6 км (а), 10 км (б), 18 км (в).

1 – оси зон магнитных тел на глубине и их номера (арабские цифры) согласно описанию в тексте; 2 – субширотные зоны магнитных тел на глубине и их номера (римские цифры), согласно описанию в тексте. Золоторудные объекты смотри на рис. 2.

Fig. 8. Effective magnetization distribution at depths 6 km (а), 10 km (б), 18 km (в).

1 – magnetic body zone axes at depth and their numbers (Arabic numerals) according to the description provided here; 2 – sublatitudinal magnetic body zones at depth and their numbers (Roman numerals) according to the description provided here. See Fig 2 for gold-ore objects.

Рис. 9. Магнитный разрез по линии 3. Условные обозначения смотри на рис. 7.

Fig. 9. Magnetic section along line 3. See Fig. 7 for notations.

По данным моделирования магнитные тела, создающие эти аномалии, проявляются наиболее контрастно на глубине 4–10 км. Их геологическая природа неоднозначна, но по крайней мере можно достаточно определенно сказать, что два из них не совпадают с известными интрузивными массивами Бекчиулского комплекса, а располагаются рядом с ними. Это отчетливо видно на примере Чаятынского гранитного массива, где субширотно ориентированная положительная магнитная аномалия располагается севернее его. Такое же соотношение наблюдается для южной зоны, где магнитная аномалия вытянута вдоль северного контакта Тумнинского плутона. В обоих случаях в пределах самих магнитных аномалий располагаются меловые и палеогеновые вулканиты, прорванные многочисленными мелкими субвулканическими интрузиями. Можно предположить, что в данном случае магнитные аномалии связаны с глубинными интрузиями основных пород, которые, в свою очередь, располагаются в зонах разломов, в краевых частях областей разуплотнения. Для Северной зоны в верхней части земной коры наблюдается довольно хорошее совпадение положительной магнитной аномалии с Бекчиулской гранитоидной интрузией. Таким образом, НАБ рассекается тремя крупными зонами корово-мантийных неоднородностей восток-северо-восточной ориентировки, находящими отображение как в магнитном, так и в поле силы тяжести, которые соответствуют крупным зонам глубинных разломов.

Этот уровень целесообразно детально изучать при построениях более крупного масштаба. В нашем случае сосредоточимся на более глубинных магнитных неоднородностях.

В целом для магнитной части НАБ характерна субмеридиональная и в меньшей степени субширотная зональность, заключающаяся в наличии системы протяженных полос, насыщенных магнитными телами, которые разделены областями с пониженной намагниченностью (см. рис. 8). Эти полосы могут смещаться или прерываться вдоль широтных зон пониженной намагниченности в земной коре. Первая зона максимумов отражает систему интрузий Ульбанского комплекса в юрских осадках, вдоль нее фиксируются выходы на поверхность нескольких интрузий и полей андезитов. Вторая полоса магнитных тел начинается от южной границы Бекчиулского массива и протягивается на юго-запад на 100 км. Магнитные тела фиксируются здесь на глубине 6–15 км. Наиболее контрастные наблюдаются на глубине 6 км, это три изометричных тела с размером в поперечнике 12–15 км, с расстоянием между ними около 20 км (см. рис. 8). На больших глубинах интенсивность аномалий намагниченности падает, но, тем не менее, зона отчетливо прослеживается полосовой аномалией с небольшим смещением на запад по мере увеличения глубины. Характерной особенностью этой зоны является то, что магнитные тела располагаются под кайнозойскими осадками. С высокой вероятностью они связаны с интрузиями нижнеамурского или бекчиулского комплекса. Вдоль западной границы этой зоны по геологическим данным проходит крупный Вьюнский разлом [State Geological Map…, 2016а]. Зона 3 наиболее отчетливо смотрится на глубине более 8 км как система магнитных тел, укладывающихся в полосу северо-восточной ориентировки (см. рис. 8, б). Интенсивной аномалией намагниченности в земной коре на глубине до 10 км отмечается Гырманский массив (см. рис. 8, а, б), юго-западнее его в контуры глубинной магнитной аномалии попадают Кивунский и Золотогорский массивы, в этом же блоке развито множество мелких интрузивных тел без собственных названий. Далее на юг в эту же зону укладывается магнитное тело, расположенное на периферии Чаятынского гранитоидного массива. Севернее Гырманского массива на расстоянии 16 км расположено на глубине еще одно магнитное тело, над которым не закартировано каких-либо интрузивных массивов, но только обширное поле олигоценовых базальтов Сизиманского комплекса, прорванных экструзиями колчанского комплекса. Возможно, здесь имеет место скрытая на глубине магнитная интрузия. В целом рассмотренные магнитные тела укладываются в зону северно-восточной ориентировки длиной 140 км, начинающейся на побережье и протягивающейся до Чаятынской зоны.

Следующая зона магнитных максимумов (№ 4) вытягивается в меридиональном направлении на 125 км (см. рис. 8, б) Здесь магнитные тела имеют размер в поперечнике до 8–12 км. Природу этой области повышенной намагниченности в земной коре определить затруднительно. С поверхности наблюдаются только мел-палеогеновые вулканиты. Видимо в данном случае мы имеем дело с системой магнитных интрузий, развитых вдоль разлома. Возможно, это палеогеновые интрузии базитового состава, которые можно рассматривать как магматические палеоочаги в верхней коре.

Еще одна зона магнитных максимумов (№ 5) начинает четко проявляться системой магнитных тел меридиональной ориентировки с глубины 8–10 км и прослеживается до глубины 18 км (см. рис. 8, б, в). Ее протяженность составляет около 240 км от побережья до южной границы блока, далее на юг она продолжается еще на 85 км. Ширина зоны 15–20 км. Эта полоса в центральной и южной части на отрезках в 45 и 90 км соответственно совпадает с мантийной плотностной границей. Можно предположить здесь наличие магмопроницаемого разлома меридиональной ориентировки, в котором на глубине от нескольких до 18 км развиты относительно узкие магнитные тела, представленные магнитными интрузиями основных пород.

Следующая зона магнитных максимумов в основном расположена уже в акватории Татарского пролива. Скорее всего, создающие их магнитные тела также связаны с палеогеновыми магматитами.

Разделяющие рассмотренные зоны минимумы магнитного поля могут интерпретироваться как блоки осадочных пород, зоны изменений в вулканитах. При этом надо заметить, что часть палеогеновых гранитоидных массивов немагнитна, в частности Кумлинский массив. Какие-либо аномалии магнитного поля над ним отсутствуют.

Наличие широтных и близких к этому направлению структур в пределах Усть-Амурской вулканогенной зоны отмечалось многими исследователями. Их важность признавалась и для размещения вулканоструктур [Mikhailova, 1979], и для контроля золотоносности [Khokhlov, 1974], поэтому анализ геологических элементов такого направления (в диапазоне 70–110°) достаточно важен. Рассмотрим их проявленность в магнитном поле с учетом распределения глубинных магнитных источников. Выше нами были выделены три наиболее крупных элемента такого направления, в дополнение к ним выделяется еще несколько зон, насыщенных магнитными телами на уровне глубин 8–18 км (см. рис. 8). Наиболее северная из них, совпадающая с границей Бекчиулского гранитоидного массива, рассматривалась ранее. Вторая зона протягивается вдоль долины р. Амур на 90 км при ширине 10 км от побережья до восточной границы Орельской впадины. Она частично совпадает с зоной понижения плотности в верхней части коры, которую можно связать с системой гранитоидных интрузий. Здесь, как и в предыдущих случаях, область с магнитными телами и зона разуплотнения незначительно смещены в плане друг от друга. При этом магнитные тела фиксируют или магнитные фазы в краевых частях интрузий (возможно, интрузии начальных фаз), или систему самостоятельных магнитных тел, отвечающих интрузиям основного состава. В любом случае можно предположить здесь наличие магмоконтролирующего разлома. Следующая полоса глубинных магнитных тел расположена севернее Чаятынской зоны разуплотнения и простирается на восток до побережья Татарского пролива. Ее протяженность составляет 120 км при ширине в среднем 8 км. В западной части она пространственно сопряжена с Чаятынской зоной разуплотнения, проявленной в земной коре одноименным интрузивным массивом. Здесь глубинные магнитные тела соответствуют интрузиям основного состава. Магнитные тела четвертой зоны прослеживаются только на глубине 4–10 км. Она протягивается от побережья на 90 км при ширине 10 км до глубокой части Кизинской впадины и далее не просматривается. Пятая полоса магнитных тел протягивается как раз по южной границе НАБ и пространственно ассоциирует с северным флангом Тумнинской зоны разуплотнения, связанной с одноименным плутоном.

Рассматривая магнитное поле площади, было бы неправильно исключать из анализа возможные магнитные тела, связанные с неогеновыми базальтами, крупное плато которых находится только в южной части площади. В магнитном поле рассматриваемого масштаба эти базальты практически не отражаются. При этом понятно, что при детальных съемках они будут иметь характерные знакопеременные магнитные поля. Что касается возможных интрузивных тел этого этапа, возможно, часть из выделенных нами может относиться к этому возрастному диапазону. Убедительных данных по их разделению мы представить не можем. Тем не менее полагаем, что основная часть выделяемых магнитных тел имеет отношение к позднемеловому – палеогеновому магматизму и является достаточно важным фактором для анализа золотоносности.

Таким образом, основные неоднородности физических полей НАБ определяются аномалиеобразующими телами, расположенными на трех глубинных уровнях: верхняя мантия, средняя – верхняя кора, верхняя кора.

Нам бы не хотелось делать далеко ищущих выводов по возрастному разделению мантийных магматических очагов, тем не менее, с учетом последних данных по возможным геодинамическим особенностям северной части ВСАВПП [Martynov et al., 2019, 2020; Martynov, Khanchuk, 2013] схема представляется следующим образом. Северная зона разуплотнения мантии в северо-западной части НАБ отражает область преобразования мантии в связи с субдукционными процессами позднего мела. Она, по нашему мнению, во многом схожа с зоной разуплотнения мантии, расположенной южнее в пределах выделенной ранее Лимури-Амгуньской КС [Nosyrev et al., 2023b]. В контурах этих областей в верхней части земной коры концентрируются гранитоиды нижнеамурского, ульбанского, бекчиулского комплексов.

В связи с разрывом слэба на границе позднего мела и палеогена и проникновением материала из астеносферы формируются очаги другого типа – более поздние, с которыми связаны палеогеновые магматиты Нижнеамурской вулканогенной зоны преимущественно андезитового и базальтового состава. В поле силы тяжести на данный момент они смотрятся как области уплотнения мантии и выстраиваются в меридиональном направлении, что согласуется с направлением палеотрансформы [Martynov et al., 2020; Martynov, Khanchuk, 2013].

Дифференциация осадочных террейнов по плотности незначительна. Этот параметр закономерно меняется от 2.58–2.60 г/см3 для меловых осадков до 2.72 г/см3 для образований триаса [Physical Properties…, 1987], включающих кремнистые и кремнисто-глинистые сланцы, спилиты (Киселевская свита). По магнитным свойствам осадочные террейны достаточно однородны и слабомагнитны (как правило, магнитная восприимчивость не превышает 50·10–5 ед. СИ), только основные и ультраосновые породы Киселевско-Маноминского террейна обладают повышенной магнитной восприимчивостью до 700·10–5 ед. СИ.

Наиболее широкий диапазон изменения физических свойств характеризует магматические тела. По плотности в достаточной степени различаются гранитоидные и базит-гипербазитовые интрузии. Плотность всех позднемеловых – палеогеновых гранитов лежит в диапазоне 2.55–2.60 г/см3 и в среднем может быть оценена как 2.57 г/см3 [Physical Properties…, 1987]. Гранодиориты этих же магматических комплексов имеют плотность 2.62–2.66 г/см3. В целом среднюю плотность гранитоидной составляющей можно оценить в 2.61 г/см3 с учетом того, что гранодиориты, как правило, имеют в объеме несколько бóльшую долю. Средние значения плотности диоритов, габбро-диоритов, габбро варьируются в диапазоне 2.75–2.88 г/см3, для некоторых массивов отмечаются средние значения до 2.99 г/см3 [Physical Properties…, 1987]. Таким образом видно, что интрузии гранитов-гранодиоритов определяют области разуплотнения в земной коре, ряд средних и основных интрузий – области повышенной плотности.

Относительно повышенная магнитная восприимчивость характерна как для большей части гранитоидных интрузий, так и для базитовых (хотя, конечно, для основных пород она в целом выше, чем для гранитов). Магнитная восприимчивость гранитов нижнеамурского комплекса по данным [Physical Properties…, 1987] составляет 630·10–5 ед. СИ, Ульбанского комплекса – 186·10–5 ед. СИ. Очень высокие значения магнитной восприимчивости по данным [State Geological Map…, 2016b] характерны для гранитов и гранодиоритов бекчиулского комплекса (до 1600·10–5 и 1100·10–5 ед. СИ соответственно). По данным [Physical Properties…, 1987] магнитная восприимчивость большинства палеогеновых гранитов также составляет (300–600)·10–5 ед. СИ. Вместе с тем на изученной территории имеют место и немагнитные граниты. Так, немагнитны породы Кумлинского массива; скорее всего, имеется еще ряд таких более мелких массивов. В составе нижнеамурского комплекса также имеются отдельные массивы немагнитных гранитов, в частности Чульбатский [Alekseev, Starostin, 2017]. На данный момент затруднительно однозначно указать причины различных магнитных свойств массивов, этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Магнитная восприимчивость тел основного и ультраосновного состава практически всегда остается относительно высокой. Так, средние значения для диоритов различных комплексов лежат в интервале (900–1100)·10–5 ед. СИ, для габбро-диоритов и габбро – в интервале (900–3000)·10–5 ед. СИ. Особенно высокими значениями отличаются некоторые субвулканические интрузии диоритового и габбрового состава: так, по данным [Physical Properties…, 1987] диоритовые порфириты в составе маломихайловской свиты имеют среднее значение магнитной восприимчивости 3300·10–5 ед. СИ, палеогеновые габбро-диориты, габбро – 2950·10–5 ед. СИ. При этом остаточная намагниченность этих образований изучена недостаточно, но имеющиеся немногочисленные данные [Physical Properties…, 1987] показывают, что фактор Кенигсбергера достаточно высок и может достигать 10 и более. Выполненный анализ показывает, что в Нижнеамурской вулканогенной зоне на глубине до 15 км могут иметь место магматические тела с достаточно высокой намагниченностью, которые, возможно, отвечают интрузиям среднего и основного состава.

Таким образом, в целом можно достаточно определенно считать, что физические неоднородности земной коры НАБ связаны в основном с магматическими телами различного состава. Их выделение важно для анализа закономерностей размещения золоторудной минерализации.

Значительную площадь блока занимают вулканогенные породы. Их максимальная мощность оценивается до 3.5 км, но в основном не превышает 1000–1200 м. Плотность мел-палеогеновых вулканитов в целом невелика, особенно мала для кислых вулканитов. По имеющимся данным средние значения для всех лавовых и туфовых разностей (от кислых до андезитов и базальтов) лежат в интервале 2.40–2.60 г/см3. Но аномалии, создаваемые ими, практически не проявляются в имеющихся гравиметрических материалах. Их высокая магнитная восприимчивость предполагает наличие над ними достаточно дифференцированных магнитных полей, что при более детальном масштабе исследований позволит изучать особенности отдельных вулканоструктур. Также надо отметить аномально низкую плотность кайнозойских осадков, но, поскольку они занимают незначительную площадь и имеют небольшую мощность, их вклад в аномалии магнитного и силы тяжести полей невелик.

Достаточно высокими магнитными параметрами обладают неогеновые базальты, магнитная восприимчивость составляет в среднем 950·10–5 ед. СИ [Physical Properties…, 1987]. На детальных магнитных картах эти покровы фиксируются характерными магнитными полями: знакопеременными, с высокой дифференциацией, наличием положительных магнитных аномалий [State Geological Map…, 2016b, 2017]. Но при характере решаемых в данной статье задач и детальности используемых магнитных карт отдельное изучение их не представляется необходимым.

Таким образом, отметим еще раз, что общий повышенный уровень поля силы тяжести для НАБ связан как с подъемом границы Мохоровичича до 28–30 км, так и с общим уплотнением мантии на фоне остальных блоков Сихотэ-Алиня. Основная же дифференциация региональных геофизических полей блока связана с неоднородностями подкоровой мантии и магматическими телами в средних и верхних частях земной коры. Эти неоднородности являются результатом магматических процессов, происходивших на данном участке палеоазиатской окраины в позднемеловое и кайнозойское время в условиях субдукции, в режиме трансформной окраины и континентального рифтогенеза.

5.3. Особенности глубинного строения и золотоносность

Главной задачей настоящей работы являлось рассмотрение закономерностей расположения золотого оруденения (в первую очередь, эпитермального) в связи с особенностями глубинной структуры территории. Анализ выполнен как для крупных металлогенических подразделений, так и для собственно месторождений.

Усть-Амурская металлогеническая зона. Ее положение довольно характерно. С запада эта территория ограничивается плотным корово-мантийным блоком, с востока граница не установлена, возможно, зона уходит под воды Татарского пролива. Это специфическая область дифференцированных гравимагнитных полей при общей северо-восточной, субмеридиональной и субширотной ориентировке аномалий. В целом это область локального понижения гравитационного поля в пределах плотного Нижнеамурского блока. В верхней части коры отмечается мозаичная структура распределения плотности, что обусловлено чередованием интрузий различного состава и блоков осадочных пород. В магнитном поле Усть-Амурской зоне отвечает магнитный максимум со сложным внутренним строением, что связано с развитием магнитных вулканитов с поверхности и глубинных магнитных тел.

В пределах зоны выделяются два золоторудных района и несколько самостоятельных узлов. Белогорско-Бухтянский рудный район достаточно точно соответствует области локального разуплотнения в мантии, но при этом все известные золоторудные объекты довольно отчетливо располагаются по периферии этой области, вдоль границы с плотным блоком (см. рис. 6). Также с понижением плотности мантии совпадает восточная часть Кизинского рудного района.

Рудные узлы и месторождения. Важным элементом глубинного строения, имеющим пространственную связь с золотоносностью, выступают глубинные плотностные границы на уровне верхней мантии. Одной из наиболее ярких, с которой пространственно связаны эпитермальные объекты, является граница меридиональной ориентировки наиболее контрастно проявленная на глубине 30–35 км и прослеживаемая до глубины 70–80 км. Она фактически является восточной границей зоны мантийного уплотнения и отделяет этот элемент от менее плотной мантии восточной части. Данная граница протягивается почти на 220 км от южной границы НАБ до побережья Татарского пролива в меридиональном направлении с локальными изгибами (см. рис. 6). Вдоль нее локализованы месторождения Белая Гора, Благодатное, Полянка, Дыльменское и целый ряд рудопроявлений в северной и южной части площади. Надо подчеркнуть, что до Многовершинного месторождения эта меридиональная граница не доходит и оно связано с другим элементом глубинного строения.

Вторая плотностная граница этого уровня расположена восточнее, практически вдоль побережья Татарского пролива, и состоит из двух отрезков, возможно, смещенных относительно друг друга на уровне Чаятынской зоны. Южный отрезок имеет субмеридиональную ориентировку, а северный подворачивает на северо-западное направление. Вдоль нее также локализуются эпитермальные золотые объекты. В северной части это рудопроявления Оремифской группы, на южном отрезке – рудопроявление Идол и окружающие пункты минерализации (см. рис. 6).

Только Бухтянское месторождение не попадает на эти меридиональные границы; тем не менее оно вместе с окружающими рудопроявлениями находится на широтной плотностной мантийной границе: к югу от месторождения расположен блок повышенной плотности в мантии широтной ориентировки, но меньшей интенсивности, нежели меридиональные блоки.

Третья плотностная граница – это юго-восточное ограничение Северной зоны разуплотнения в мантии с ориентировкой примерно 60°. С ней пространственно ассоциирует месторождение Многовершинное и целая группа проявлений южнее его, которые укладываются вдоль этой границы. Далее на юг она подворачивает на северо-западное направление и затем вновь на северо-восточное, ограничивая эллипсообразную область пониженной плотности в мантии. С этой границей пространственно ассоциируют также орогенные проявления золота в северо-западной части НАБ. Это мантийное разуплотнение аналогично таковому под ранее выделенной Лимури-Амгуньской КС, расположенной южнее, но несколько меньше по интенсивности. В верхней части земной коры над этой областью также наблюдается повышенная концентрация позднемеловых интрузий, что, собственно, видно и при анализе геологической карты.

Таким образом, можно сказать, что в региональном плане золотая минерализация тяготеет к протяженным зонам повышенного горизонтального градиента поля силы тяжести, интерпретируемым как контрастные плотностные границы в мантии. Это связано, вероятнее всего, с повышенной проницаемостью земной коры вдоль таких границ, где могли концентрироваться флюиды, участвовавшие в рудообразующих процессах. При этом отметим, что, согласно принятой авторами точке зрения, Северная зона разуплотнения и соответствующая плотностная граница связаны с процессами позднего мела в надсубдукционном мантийном клине, тогда как плотностные неоднородности Усть-Амурской зоны – результат более поздних процессов, связанных с режимом трансформной окраины в палеогене.

Также имеется достаточно тесная связь расположения эпитермальных золоторудных объектов с плотностными неоднородностями верхних 20 км земной коры. Здесь наблюдается очевидная тенденция их тяготения к краевым частям локальных понижений плотности или к локальным повышениям внутри таких минимумов. Это касается и месторождения Многовершинное, и орогенных месторождений в северо-западной части блока. В отдельных случаях золоторудные объекты располагаются и в центральных частях минимумов.

Пространственный анализ показывает, что большинство месторождений и проявлений Усть-Амурской металлогенической зоны попадают в области, насыщенные глубинными магнитными телами, как северо-восточной и меридиональной, так и широтной ориентировки. Этот факт может быть интерпретирован как локализация золоторудных объектов вдоль магмопроницаемых разломов глубокого заложения. Это в равной степени относится и к орогенным проявлениям золота северо-западной части блока. Только небольшая часть проявлений не укладывается в данное правило; в частности, проявления Оремифской группы локализуются внутри и вблизи области пониженной намагниченности, соответствующей Кумлинскому гранитному массиву.

Можно констатировать, что значительная часть месторождений и рудопроявлений золота имеет пространственные связи с некоторыми элементами глубинного строения, определяемыми плотностными и магнитными неоднородностями континентальной литосферы. Эти неоднородности несут информацию об ее структурных и вещественных особенностях, которые существовали на момент рудообразования и могли играть локализующую и, возможно, генетическую роль для золотой минерализации.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований решен, полагаем, ряд задач, основными из которых являются построение модели глубинного строения северной части Сихотэ-Алинской провинции и анализ закономерностей локализации золотого оруденения относительно глубинных неоднородностей в ее пределах. Полученные при выполнении настоящего исследования данные позволяют сделать следующие выводы.

1. Глубинные особенности Нижнеамурского блока определяются неоднородностями в верхней мантии и земной коре. Первые связаны с преобразованием мантийных пород вследствие воздействия магматических расплавов и флюидов, образованием и последующей эволюцией магматических очагов, вторые – преимущественно отражают наличие магматических тел различного состава.

Плотностная неоднородность мантии может быть проинтерпретирована следующим образом: а) область пониженной плотности мантии в северо-западной части НАБ связана с процессами ее преобразования на позднемеловом этапе в режиме субдукции и является одной из серии подобных зон разуплотнения, имеющих северо-восточную ориентировку; б) меридиональные зоны уплотнения могут отражать магматические очаги уже палеогенового возраста, генетически связанные с геодинамическим этапом трансформной окраины; в) в пределах земной коры выделены аномальные по плотности и намагниченности области, связанные с интрузиями различного состава, намечены возможные разломы глубокого заложения, игравшие магмоконтролирующую роль в палеогене.

2. Показаны основные закономерности связи эпитермальных месторождений золота Нижнего Амура с глубинным строением земной коры и мантии, к которым можно отнести плотностные мантийные границы, коровые области пониженной плотности и зоны концентрации глубинных магнитных тел.

3. На основе проведенных исследований обосновывается возможность использования геофизических данных и глубинных особенностей литосферы для прогноза золотоносности территории и, в частности, эпитермальной золотой минерализации. Можно полагать, что полоса развития палеогеновых вулканитов в пределах Нижнеамурского блока перспективна на выявление золотой минерализации такого типа и пространственно соотносится с Усть-Амурской минерагенической зоной Сихотэ-Алинской провинции. Золотоносность ее северной части на данный момент существенно выше, чем южной, но это, скорее всего, связано со степенью изученности территории и наличием довольно обширных покровов неогеновых базальтов, перекрывающих палеогеновые вулканиты в южной части зоны. Все геолого-геофизические характеристики и глубинное строение южной части зоны аналогичны таковым для северной. Здесь, так же как и в северной части Усть-Амурской минерагенической зоне, возможно открытие новых месторождений золота.

7. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность рецензентам за ряд ценных комментариев и предложений, способствовавших улучшению настоящей работы.

8. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

All authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Алексеев А.С., Старостин В.И. Новое месторождение золота в Нижнем Приамурье – Чульбаткан (Хабаровский край) // Вестник МГУ. Серия 4. Геология. 2017. № 1. С. 33–38.