Перейти к:

ТЕКТОНИКА И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАЙСКО-КЫЛЛАХСКОЙ ЗОНЫ (ЮЖНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ РАЗРЕЗОВ

https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742

EDN: XERAAO

Аннотация

Метод сбалансированных разрезов применяется для построения геометрически непротиворечивых структурных разрезов через складчато-надвиговые пояса. В отличие от работ предшественников, в настоящем исследовании построение сбалансированных разрезов производилось с учетом данных глубинной сейсморазведки, скважин и с использованием программного обеспечения Move. Построенные два детальных сбалансированных разреза проходят через центральную часть Южного Верхоянья и имеют субширотную ориентировку: Юдомский разрез протяженностью 80 км примерно по 59°45’ с.ш. и Аллах-Юньский разрез протяженностью 122 км в пределах полосы 60°40’ – 61°00’ с.ш. Для обоих разрезов характерен тонкочешуйчатый структурный стиль, «механическая стратиграфия», обнаженные передовые чешуйчатые веера в форланде, увеличение мощностей рифея и погружение поверхности детачмента к востоку. Рассчитанные значения сокращения поверхности составляют ~33 % для Юдомского и ~26 % для Аллах-Юньского разреза, но от древних комплексов к молодым величина сокращения убывает от 39 % для Юдомского разреза до 19 % для Аллах-Юньского разреза. На Юдомском разрезе детачмент проходит в отложениях среднего рифея и погружается до 8 км, а на Аллах-Юньском – в нижнерифейских породах и погружается до 15 км. Различие в уровне базального надвига может указывать на наличие рампа между разрезами или на неточное определение положения рампа между Центральным и Кыллахско-Эбейке-Хаятинским сегментами. Прослежены изменения геологического строения вкрест и по простиранию орогена, проведено сравнение построенных разрезов между собой, с другими разрезами по Южному и Западному Верхоянью, а также с разрезами через форланды складчато-надвиговых систем Урала, Аппалачей и Кордильер Северной Америки.

Ключевые слова

Для цитирования:

Павловская Е.А., Худолей А.К. ТЕКТОНИКА И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАЙСКО-КЫЛЛАХСКОЙ ЗОНЫ (ЮЖНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ РАЗРЕЗОВ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(1):0742. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742. EDN: XERAAO

For citation:

Pavlovskaia Е.А., Khudoley А.К. TECTONICS AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE MAYA-KYLLAKH ZONE (SOUTH VERKHOYANSK REGION) OBTAINED FROM BALANCED CROSS-SECTIONS. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(1):0742. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742. EDN: XERAAO

1. ВВЕДЕНИЕ

Метод сбалансированных разрезов широко применяется для заверки корректности построения разрезов через складчато-надвиговые пояса [Cawood, Bond, 2019; Parfenov et al., 1995; Van der Pluijm, Marshak, 2004; Price, 1981]. Впервые он был использован К. Дальстремом в 1960-х годах при изучении строения передового прогиба и фронтальных частей складчато-надвиговых структур Скалистых гор в провинции Альберта, Канада [Dahlstrom, 1969; Woodward et al., 1989]. Ниже рассмотрены ключевые положения этого метода.

Сбалансированный разрез – это такой разрез, который может быть развернут путем распрямления складок и смещения слоев по разломам в обратном направлении в додеформационное состояние, а реставрированный разрез – это разрез, развернутый в додеформационное состояние. Если разрез сбалансирован, то на реставрированном разрезе все слои должны совместиться вдоль траектории надвигов без пробелов и перекрытий. При этом длина слоев для различных горизонтов должна приблизительно совпадать, а траектории разломов на реставрированном разрезе должны иметь геометрически реалистичную форму с сохранением вергентности структур [Woodward et al., 1989; Gaiduk, Prokopiev, 1999]. Важным результатом построения сбалансированного и реставрированного разрезов является возможность рассчитать величину сокращения поверхности при складчатости, что дает количественную оценку деформации в масштабе складчато-надвиговой системы в целом.

Основным объектом настоящего исследования является внешняя часть Южного Верхоянья – Майско-Кыллахская зона, для которой построение сбалансированных разрезов уже производилось рядом исследователей [Khudoley, Guriev, 2003; Prokopiev, 1989; Prokopev, Deikunenko, 2001]. Эти разрезы отличались упрощенным изображением структур и по этой причине могут рассматриваться как предварительные или же охватывали лишь незначительные фрагменты Майско-Кыллахской зоны. Оценка величины сокращения поверхности тоже приводилась [Razvozzhaeva, Taltykin, 2023], но сбалансированные разрезы в этой работе не приведены. Цель данной работы – на основе детальных сбалансированных разрезов, построенных с учетом новых геофизических данных и с помощью современного программного обеспечения Move (Midland Valley), получить более подробные структурные характеристики Майско-Кыллахской зоны, которые позволят проследить изменения геологического строения вкрест и по простиранию складчато-надвиговой структуры.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Внешняя зона Верхоянского складчато-надвигового пояса (Верхоянского СНП), сложенного осадочными образованиями пассивной окраины Сибирского палеоконтинента, с севера на юг подразделяется на Оленёкский, Западно-Верхоянский и Южно-Верхоянский секторы (рис. 1, а) [Parfenov et al., 1995; Prokopiev, Deikunenko, 2001]. Характерной особенностью Южно-Верхоянского сектора является то, что везде, кроме его северной части, передовой прогиб отсутствует и форланд Верхоянского СНП надвинут непосредственно на чехол Сибирской платформы. Южно-Верхоянский сектор отделяется от Сибирской платформы Нелькано-Кыллахским надвигом, состоящим из нескольких фрагментов (Нельканский, Кыллахский, Эбейке-Хаятинский и Окраинной Цепи) и с запада на восток подразделяется на три различных по своему структурному стилю и возрасту отложений зоны: Майско-Кыллахскую и Сетте-Дабанскую, образующие хребет Сетте-Дабан, и Аллах-Юньскую, известную также как Южно-Верхоянский синклинорий (рис. 1, б) [Prokopiev, Deikunenko, 2001].

Рис. 1. Схема тектонического районирования

Верхоянского складчато-надвигового пояса (а)

и тектоническая схема Южно-Верхоянского сектора (б).

Надвиги: НКН – Нелькано-Кыллахский (НОЦ – Окраинной Цепи, ЭХН – Эбейке-Хаятинский, КН – Кыллахский, НН – Нельканский), УБН – Улахан-Бамский, ЧН – Чагдинский, ГН – Гувиндинский, БР – Билякчанский; разломы со значительной сдвиговой компонентой перемещения: БхР – Бурхалинский, СР – Сетаньинский; ВМП – Верхнемайское поднятие, ОЧВП – Охотско-Чукотский вулканогенный пояс. Антиклинали: КА – Кыллахская, ГА – Горностахская, ЭХА – Эбейке-Хаятинская [Khudoley, Guriev, 2003; Prokopiev, Deikunenko, 2001; Sobolev et al., 2017].

Fig. 1. Scheme of tectonic zoning of the Verkhoyansk fold-thrust belt (a)

and tectonic scheme of the South Verkhoyansk sector (б).

Thrusts: НКН – Nelkano-Kyllakh (НОЦ – Marginal Chain, ЭХН – Ebeike-Khayata, КН – Kyllakh, НН – Nelkan), УБН – Ulakhan-Bam, ЧН – Chagda, ГН – Guvinda, БР – Bilyakchan; faults with a significant shear displacement component: БхР – Burkhala, СР – Setanya; ВМП – Upper Maya uplift; ОЧВП – Okhotsk-Chukotka volcanogenic belt. Anticlines: КА – Kyllakh, ГА – Gornostakh, ЭХА – Ebeike-Khayata [Khudoley, Guriev, 2003; Prokopiev, Deikunenko, 2001; Sobolev et al., 2017].

Майско-Кыллахская зона представляет собой типичный передовой чешуйчатый веер, т. е. систему надвигов, ответвляющихся от общего базального срыва, при этом наибольшее перемещение фиксируется по внешнему Нелькано-Кыллахскому надвигу. В пределах Сибирской платформы перед фронтом складчато-надвиговой системы разрывные нарушения и складчатые деформации отсутствуют. Фронт надвиговой системы является обнаженным по классификации [Morley, 1986], и для структур такого типа характерна значительная эрозия их внешних частей.

Для складчато-надвиговой структуры Майско-Кыллахской зоны характерны узкие сжатые антиклинали, разделенные широкими корытообразными синклиналями. В висячих крыльях надвиговых пластин выделяются антиклинали окончания разлома (fault-propagation fold). Западные крылья антиклиналей в основном размыты эрозией и сохранились преимущественно в восточной части разреза. Осевые плоскости антиклиналей погружаются на восток. Восточнее антиклиналей находятся широкие синклинали, восточные крылья которых срезаны поверхностями надвигов [Khudoley, Guriev, 2003; Gusev, 1979; Prokopiev, 1989; Prokopiev, Deikunenko, 2001].

В Сетте-Дабанской зоне, имеющей структуру «пальмового дерева», важной особенностью является наличие крупных разломов со значительными левосдвиговыми перемещениями – Бурхалинского и Сетаньинского (рис. 1) [Prokopiev, Deikunenko, 2001].

Современная складчатая структура Майско-Кыллахской и Сетте-Дабанской зон была создана в ходе нескольких этапов деформаций, варьировавшихся по возрасту от поздней юры до олигоцена [Malyshev et al., 2018; Prokopiev et al., 2004, 2009].

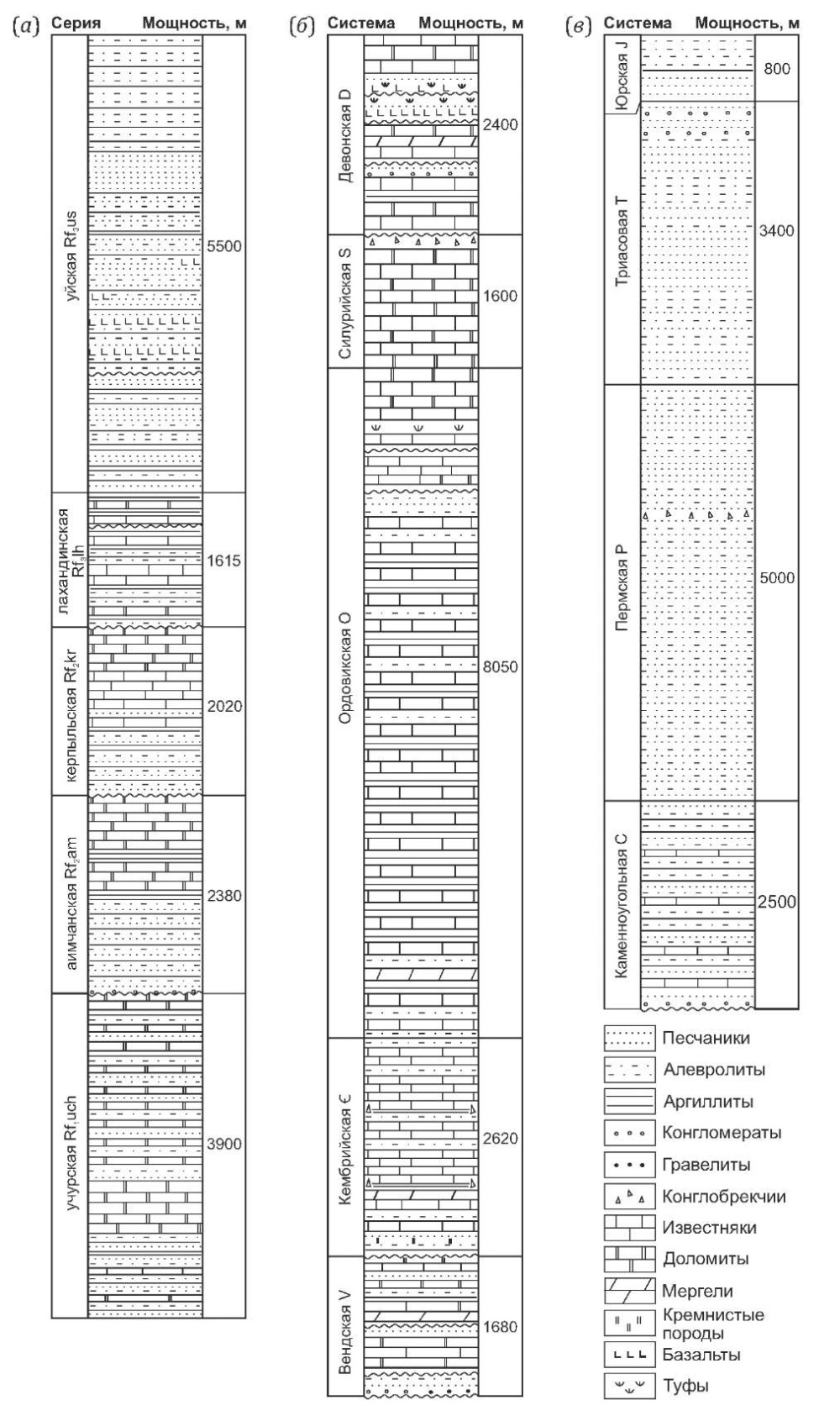

Выделяются три основных цикла осадконакопления, соответствующие основным этапам тектонической эволюции Южно-Верхоянского сектора: раннепозднерифейский, вендско-раннепалеозойский и среднепалеозойско-мезозойский [Khudoley, Prokopiev, 2007; Prokopiev, Deikunenko, 2001]. Каждая из зон сложена преимущественно отложениями одного из циклов осадконакопления: Майско-Кыллахская – рифейскими, Сетте-Дабанская – вендско-раннепалеозойскими и Южно-Верхоянский синклинорий – среднепалеозойско-мезозойскими отложениями (рис. 2).

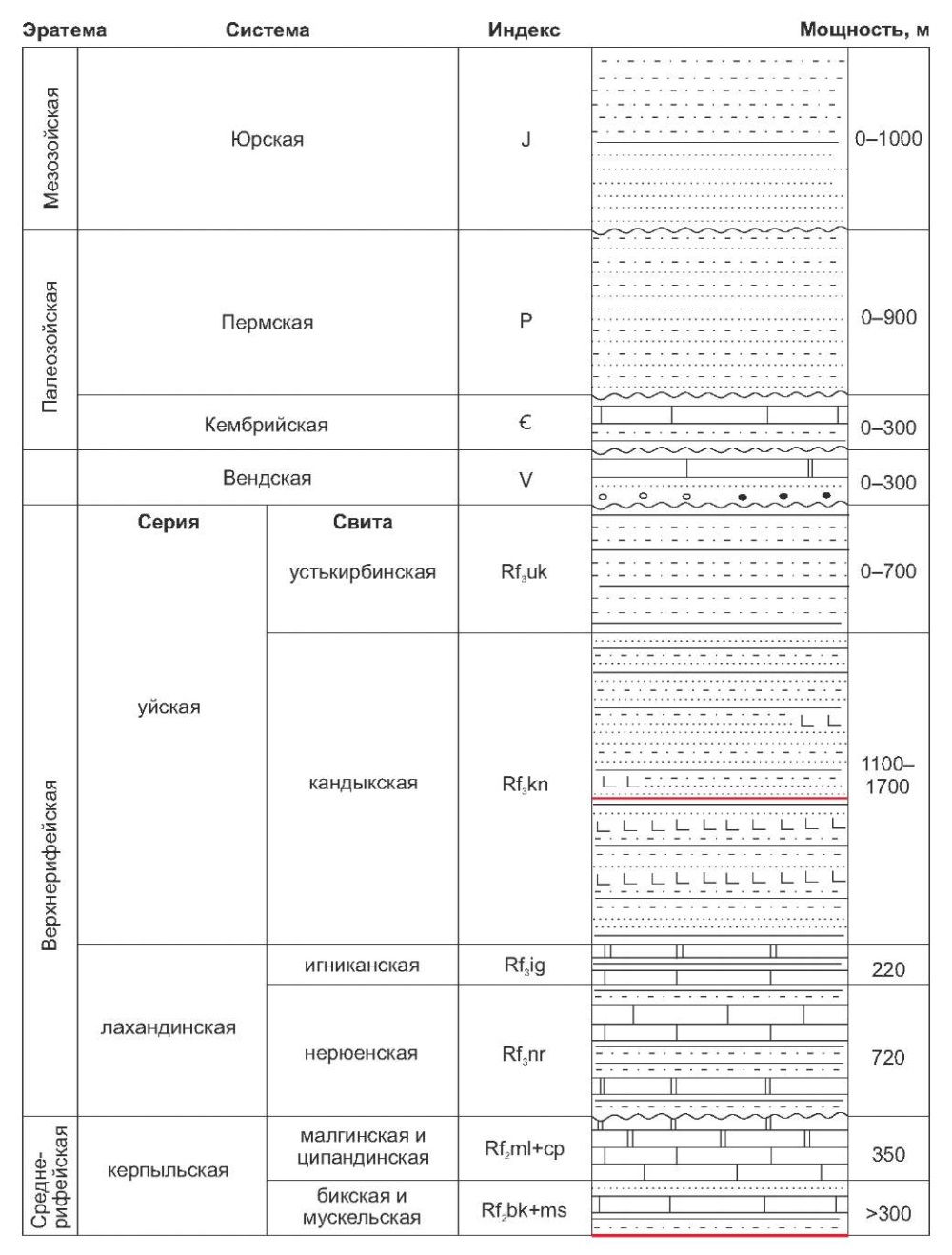

Рис. 2. Сводная стратиграфическая колонка для Южно-Верхоянского сектора.

(а) – рифей Майско-Кыллахской зоны, (б) – «карбонатный палеозой» Сетте-Дабанской зоны, (в) – «Верхоянский комплекс» Южно-Верхоянского синклинория [Khudoley et al., 2001; State Geological Map…, 1984, 1990, 1999, 2012; Nevolin et al., 1978; Prokopiev et al., 2001; Semikhatov, Serebryakov, 1983; Sobolev et al., 2017; Sukhorukov, 1986; Yan-Zhin-Shin, 1983].

Fig. 2. Generalized stratigraphic column for the South Verkhoyansk sector.

(a) – Riphean of the Maya-Kyllakh zone, (б) – "carbonate Paleozoic" of the Sette-Daban zone, (в) – "Verkhoyansk complex" of the South Verkhoyansk synclinorium [Khudoley et al., 2001; State Geological Map…, 1984, 1990, 1999, 2012; Nevolin et al., 1978; Prokopiev et al., 2001; Semikhatov, Serebryakov, 1983; Sobolev et al., 2017; Sukhorukov, 1986; Yan-Zhin-Shin, 1983].

На большей части Сибирской платформы мощность рифейских отложений не превышает первых сотен метров и достигает первых километров в авлакогенах, тогда как в пределах Майско-Кыллахской зоны рифейские отложения широко распространены и имеют значительную мощность. Стратиграфия и корреляция рифейских отложений отличаются сложностью и обсуждались в многочисленных работах советских и российских геологов [Khudoley et al., 2001; State Geological Map…, 1984, 1990, 1999, 2012; Nevolin et al., 1978; Prokopiev et al., 2001; Semikhatov, Serebryakov, 1983; Sobolev et al., 2017; Sukhorukov, 1986; Yan-Zhin-Shin, 1983]. Основу региональной стратиграфической шкалы рифейских отложений региона составляют крупные осадочные ритмы (серии), которые соответствуют главным этапам осадконакопления и обычно разделены региональными перерывами или несогласиями. Серии делятся на свиты, отвечающие стадиям осадконакопления и связанные постепенными переходами [Semikhatov, Serebryakov, 1983].

В Майско-Кыллахской зоне отложения рифея представлены учурской серией нижнего рифея, аимчанской и керпыльской сериями среднего рифея, лахандинской и уйской сериями верхнего рифея и имеют мощность ~12–14 км (рис. 2, а) [Khudoley et al., 2001; Prokopiev et al., 2001; Semikhatov, Serebryakov, 1983]. Учурская, аимчанская, керпыльская и лахандинская серии имеют терригенно-карбонатный состав и отлагались преимущественно в мелководных обстановках, тогда как уйская серия имеет терригенный состав, и в ее средней части распознаются осадки турбидного происхождения [Khudoley, Guriev, 2003; Yan-Zhin-Shin, 1983].

Отложения юдомской серии венда залегают на рифейских с угловым несогласием и глубоким размывом и представлены мелководно-морскими кварцевыми песчаниками и перекрывающими их доломитами и известняками. Также в Майско-Кыллахской зоне распространены терригенно-карбонатные отложения кембрия, нижнего – среднего ордовика, нижнего карбона, терригенные нижней – средней перми, нижней – средней юры и четвертичные (рис. 2). Наибольшая суммарная мощность отложений зоны составляет около 15–16 км [State Geological Map…, 1999, 2012].

3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Построение детальных разрезов и их последующая обработка стали возможными благодаря наличию сейсмических профилей, идущих со стороны платформы через фронтальные надвиги во внутренние части Майско-Кыллахской зоны. Как и в статьях [Razvozzhaeva, 2020; Razvozzhaeva, Taltykin, 2023], использовались данные производственных отчетов по профильным сейсморазведочным работам в регионе. Сейсмический разрез 070302 проходит в субширотном направлении к северу от р. Юдома (см. рис. 1, б) и продолжается в западном направлении в пределах Сибирской платформы практически до р. Алдан. Сейсмический разрез 140303 начинается от пос. Эльдикан на западе и проходит в субширотном направлении к северу от р. Аллах-Юнь, изгибаясь к северо-востоку в восточной части (см. рис. 1, б).

Сейсмические разрезы для последующей геологической интерпретации и балансировки были спроецированы на плоскость, соединяющую начальную и конечную точку разрезов. Длина спроецированного разреза 070302 (см. рис. 1, разрез 1) составляет 80 км, из которых 40 км проходят в пределах Сибирской платформы, а 40 км – в пределах складчато-надвиговой системы. Длина спроецированного разреза 140303 (см. рис. 1, разрез 2) составляет 122 км, из них 46 км в пределах Сибирской платформы и 76 км в пределах складчато-надвиговой системы. Сейсмический разрез 070302 оканчивается на востоке на границе Майско-Кыллахской и Сетте-Дабанской зон. Сейсмический разрез 140303 продолжается на восток в Сетте-Дабанскую зону, где имеет хаотическую картину сейсмической записи, интерпретация которой затруднительна, что является одной из причин, по которой разрез был сбалансирован только в пределах Майско-Кыллахской зоны.

Для построения разрезов применялся метод сохранения равной длины линий (линейная балансировка) [Dahlstrom, 1969; Gaiduk, Prokopiev, 1999], реализованный в программе Move (Midland Valley). Основное допущение связано с предположением о сохранении длины слоев в процессе деформации, что предполагает преобладание простых по форме складок с сохранением мощности слоев. Изменение объема пород за счет внутрислоевых деформаций, которые должны учитываться методами стрейн-анализа, может влиять на балансировку разрезов [Ramsay, Huber, 1987], что является второй причиной, по которой сбалансированные разрезы не затрагивали Сетте-Дабанскую зону. Здесь породы подвергались метаморфизму до зеленосланцевой фации [Prokopiev, Deikunenko, 2001], что вместе со сложной формой складок указывает на наличие внутрислоевых деформаций.

Развертка структуры производится относительно вертикальной линии – линии сколки или пин-линии (pin-line), размещенной в недеформированной части разреза перед фронтом надвиговой системы.

Для сбалансированного разреза можно рассчитать сокращение поверхности, произошедшее в результате образования складчато-надвиговой системы, по формуле:

где А – сокращение поверхности в процентах, L – длина линий между двумя точками в недеформированном состоянии (на реставрированном разрезе), L0 – расстояние между этими точками на сбалансированном разрезе [Ramsay, Huber, 1987].

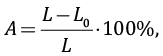

Для расчета положения точек затухания надвигов и реконструкции над поверхностью рельефа размытых слоев висячих крыльев использовался метод, основанный на линейной зависимости величины перемещения стратиграфических горизонтов по надвигу от расстояния точек отсечки этих горизонтов до произвольно выбранной точки отсчета на линии надвига в геологическом разрезе [Williams, Chapman, 1983; Gaiduk, Prokopiev, 1999]. На рис. 3 приведен пример расчета точки затухания для надвига в пределах Кюнкюйской надвиговой пластины на разрезе 070302.

При построении разрезов использовались стратиграфические данные и элементы залегания слоистости, взятые с геологических карт [State Geological Map…, 1977, 1990, 1999, 2012], а также данные скважин Усть-Майская-366 [Sobolev et al., 2017] и Мокуйская-1 [Prokopiev et al., 2001]. По доступным сейсмическим разрезам горизонты прослежены от скважины Усть-Майская-366 до пересечения с разрезами 070302 и 140303, что позволяет надежно определить мощности горизонтов перед фронтом складчато-надвиговой системы.

Рис. 3. Расчет точки затухания надвига (T)

в пределах Кюнкюйской надвиговой пластины на разрезе 070302.

По оси X откладывается расстояние от выбранной точки R на линии надвига до точек пересечения различных стратиграфических горизонтов с этим надвигом, по оси Y – величина перемещения горизонтов по надвигу. Точка T находится на пересечении построенной линии с осью X, расстояние от точек пересечения горизонтов с надвигом до точки затухания соответствует разности их координат по оси X. Верхний рифей: Rf3uk – устькирбинской свиты уйской серии, Rf3kn – кандыкской свиты уйской серии, Rf3ig – игниканской свиты лахандинской серии, Rf3nr – нерюенской свиты лахандинской серии, среднего рифея: Rf2ml+cp – малгинской и ципандинской свит керпыльской серии, Rf2bk+ms – бикской и мускельской свит керпыльской серии.

Fig. 3. The displacement/distance method

of calculation of the calculating thrust attenuation point (T)

within the Kyunkyuy thrust sheet in section 070302.

The X-axis plots the distance from the selected point R on the thrust line to the points of intersection of various stratigraphic horizons with this thrust, the Y-axis plots the amount of displacement of the horizons along the thrust. Point T is located at the intersection of the constructed line with the X axis, the distance from the points of intersection of horizons with the thrust to the attenuation point corresponds to the difference in their coordinates along the X axis. Upper Riphean: Rf3uk – Ust-Kirba formation of the Ui group, Rf3kn – Kandyk formation of the Ui group, Rf3ig – Ignikan formation of the Lakhanda group, Rf3nr – Neryuen formation of the Lakhanda group; Middle Riphean: Rf2ml+cp – Malga and Tsypanda formations of the Kerpyl group, Rf2bk+ms – Bik and Muskel formations of the Kerpyl group.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В результате были построены два сбалансированных и реставрированных разреза: Юдомский, проходящий к северу от р. Юдома примерно по широте 59°45', и Аллах-Юньский, расположенный к северу от р. Аллах-Юнь на широте 60°40' – 61°00'.

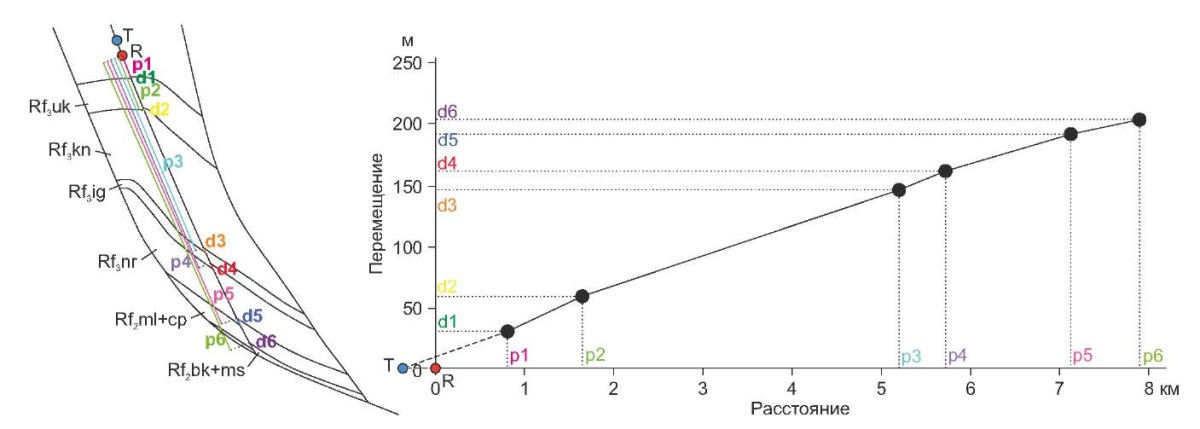

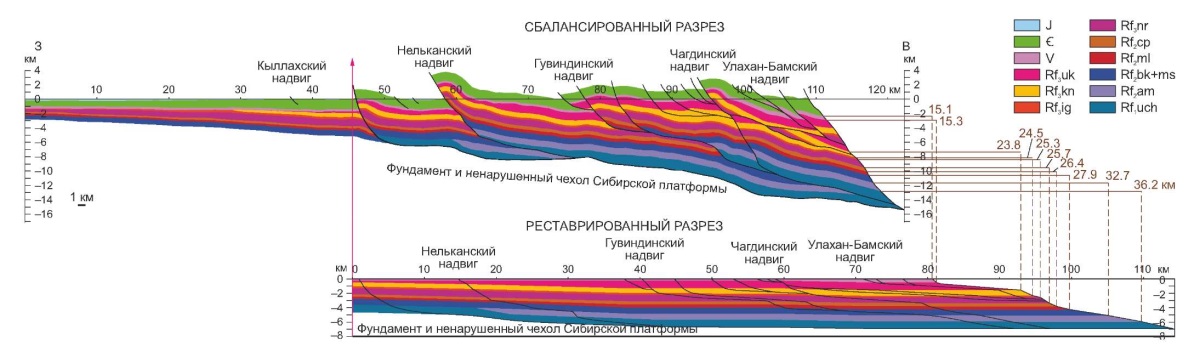

4.1. Юдомский разрез

Основными надвигами, проходящими в основании одноименных надвиговых пластин, являются, с запада на восток, Нельканский, Гувиндинский, Кюнкюйский, Акринский (Чагдинский) и Улахан-Бамский (рис. 4). К югу от линии Юдомского разреза наблюдается изгиб поверхностей надвигов к западу, наиболее выражен изгиб Нельканского надвига на широте р. Юдома (см. рис. 1), также проявлены изгибы поверхностей Гувиндинского и Кюнкюйского надвигов к югу от р. Хамна. Углы падения поверхностей сместителей основных надвигов у дневной поверхности составляют: ~50° у Нельканского, ~60° у Гувиндинского, ~50° у Кюнкюйского и ~75° у Акринского надвига. Крупные надвиги (Гувиндинский, Кюнкюйский и Акринский) выполаживаются с глубиной и присоединяются к единому надвигу подошвы, который является продолжением Нельканского надвига. Надвиги не затрагивают фундамент Сибирской платформы и не смещают поверхность Нельканского надвига, который, как следует из интерпретации сейсмических данных, является надвигом подошвы складчато-надвиговой системы. Надвиг подошвы погружается до глубины 5.5 км в Нельканской надвиговой пластине, до 6 км в Гувиндинской и до 8 км в Акринской. Как результат, складчато-надвиговая структура, ограниченная с запада фронтальным Нельканским надвигом, представляет собой клин, мощность которого увеличивается к востоку.

Рис. 4. Юдомский сбалансированный и реставрированный разрезы (см. рис. 1, разрез 1),

построенные по сейсмическому разрезу 070302.

Отложения: J – юрские, P – пермские, Є – кембрийские, V – вендские, верхнего рифея: Rf3uk – устькирбинской свиты уйской серии, Rf3kn – кандыкской свиты уйской серии, Rf3ig – игниканской свиты лахандинской серии, Rf3nr – нерюенской свиты лахандинской серии, среднего рифея: Rf2ml+cp – малгинской и ципандинской свит керпыльской серии, Rf2bk+ms – бикской и мускельской свит керпыльской серии.

Fig. 4. Yudoma balanced and restored sections (see Fig. 1, cross-section 1)

obtained from the seismic section 070302.

Deposits: J – Jurassic, P – Permian, Є – Cambrian, V – Vendian, Upper Riphean: Rf3uk – Ust-Kirba formation of the Ui group, Rf3kn – Kandyk formation of the Ui group, Rf3ig – Ignikan formation of the Lakhanda group, Rf3nr – Neryuen formation of the Lakhanda group, Rf2ml+cp – Malga and Tsipanda formations of the Kerpyl group, Rf2bk+ms – Bik and Muskel formations of the Kerpyl group.

Наиболее древними породами Юдомского разреза, выходящими на поверхность, являются массивные карбонаты ципандинской и малгинской свит (верхняя часть керпыльской серии), которые обнажаются в висячем крыле фронтального Нельканского надвига. Базальный надвиг, отделяющий деформированные породы от ненарушенного чехла и фундамента Сибирской платформы, скорее всего, находится под этими массивными карбонатами в пластичных аргиллитах и алевролитах бикской и мускельской свит (рис. 5). Отложения, предположительно, нижнего и/или среднего рифея (учурской и аимчанской серий) ненарушенного чехла Сибирской платформы залегают ниже поверхности Нельканского надвига (см. рис. 4). Судя по мощности остальных надвиговых пластин, в их основании также находятся породы бикской и мускельской свит. Отдельные надвиги проходят на более высоком стратиграфическом уровне, со срывами песчаных пачек кандыкской свиты уйской серии по алеврит-аргиллитовым пластичным горизонтам (рис. 5). Силлы долеритов, присутствующие в отложениях кандыкской свиты, придают песчаным пачкам дополнительную прочность. В нижней части Акринской пластины по сейсмическим данным определяется наличие дуплекса.

Рис. 5. Стратиграфическая колонка для Юдомского разреза.

Красным цветом обозначены уровни срыва. Условные обозначения см. на рис. 2 [Nevolin et al., 1978; Semikhatov, Serebryakov, 1983; State Geological Map…, 1990; Sukhorukov, 1986; Yan-Zhin-Shin, 1983].

Fig. 5. Stratigraphic column for the Yudoma cross-section.

Detachments are marked in red. See Fig. 2 for the legend [Nevolin et al., 1978; Semikhatov, Serebryakov, 1983; State Geological Map…, 1990; Sukhorukov, 1986; Yan-Zhin-Shin, 1983].

Для Юдомского разреза выделяются два основных уровня срыва – в алевролит-аргиллитовых толщах бикской и мускельской свит (нижний уровень) и внутри кандыкской свиты (верхний уровень). Чередование пачек прочных и пластичных пород, играющих роль смазки при формировании послойных срывов («механическая стратиграфия» [Van der Pluijm, Marshak, 2004]), типично для рифейского разреза Майско-Кыллахской зоны и создает благоприятные условия для широкого развития пологих послойных надвигов.

Мощность рифейских толщ, вовлеченных в складчато-надвиговую структуру вдоль Юдомского разреза, достигает 4 км, убывая в западном направлении. Отложения венда и кембрия размыты, но присутствуют к северу и югу от Юдомского разреза. Отложения венда, мощностью до 300 м, реконструируются в дуплексе в нижней части Акринской пластины, но к западу от Нельканского надвига постепенно выклиниваются. Кембрийские отложения в пределах платформы имеют мощность ~300 м. В восточной части разреза в Акринской надвиговой пластине также развиты пермские отложения мощностью до 900 м, залегающие на отложениях верхнего рифея. Юрские отложения распространены как на платформе, так и в пределах складчато-надвиговой системы, имеют мощность до 1000 м, но преимущественно размыты и реконструированы выше дневной поверхности.

Вверх по разрезу надвиги затухают, поэтому величина перемещения по ним, измеренная для разных горизонтов, различается. Величина горизонтальной составляющей перемещения по надвигам, измеренная по кровле уйской серии, составляет ~3.8 км для Нельканского надвига, ~0.7 км для Гувиндинского, ~2.7 км для Кюнкюйского и не более 0.1 км для Акринского. Суммарная величина горизонтального сокращения поверхности, рассчитанная по кровле отложений уйской серии, составляет ~14.2 км, из которых на долю крупных надвигов приходится ~7.3 км, а на долю мелких надвигов и складок – ~6.9 км. Вниз по разрезу горизонтальное сокращение поверхности для различных горизонтов последовательно увеличивается (см. рис. 4). Для кровли мускельской свиты, находящейся в основании базального надвига, величина горизонтальной составляющей перемещения по надвигам составляет ~9.2 км для Нельканского надвига, ~5.6 км для Гувиндинского, ~8.4 км для Кюнкюйского и ~0.2 км для Акринского. Суммарная величина горизонтального сокращения поверхности, рассчитанная по кровле отложений мускельской свиты, составляет ~27.3 км, из которых на долю крупных надвигов приходится ~23.4 км, а на долю мелких надвигов и складок – ~3.9 км.

Горизонтальное сокращение поверхности в процентном отношении составило ~27 % для устькирбинской свиты уйской серии, ~29 % для кандыкской свиты уйской серии, ~33 % для игниканской свиты лахандинской серии, ~34 % для нерюенской свиты лахандинской серии, ~37 % для малгинской и ципандинской свит керпыльской серии и ~39 % для бикской и мускельской свит керпыльской серии. Среднее значение сокращения поверхности для Юдомского разреза составило ~33 %.

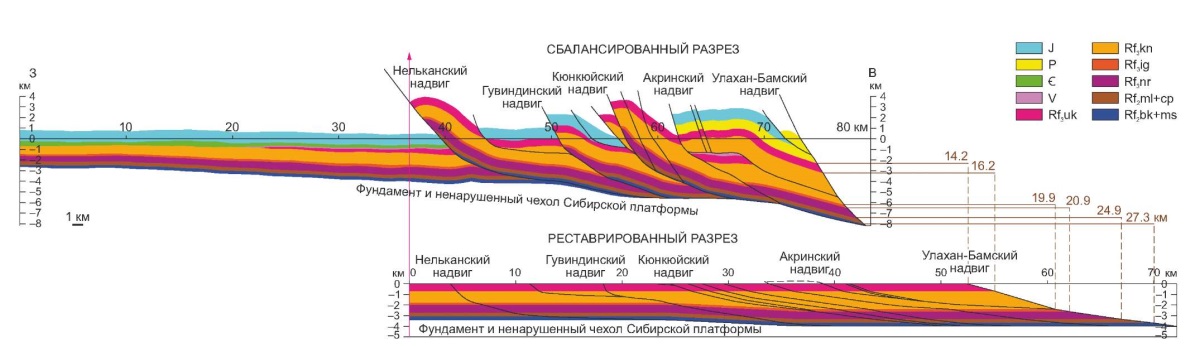

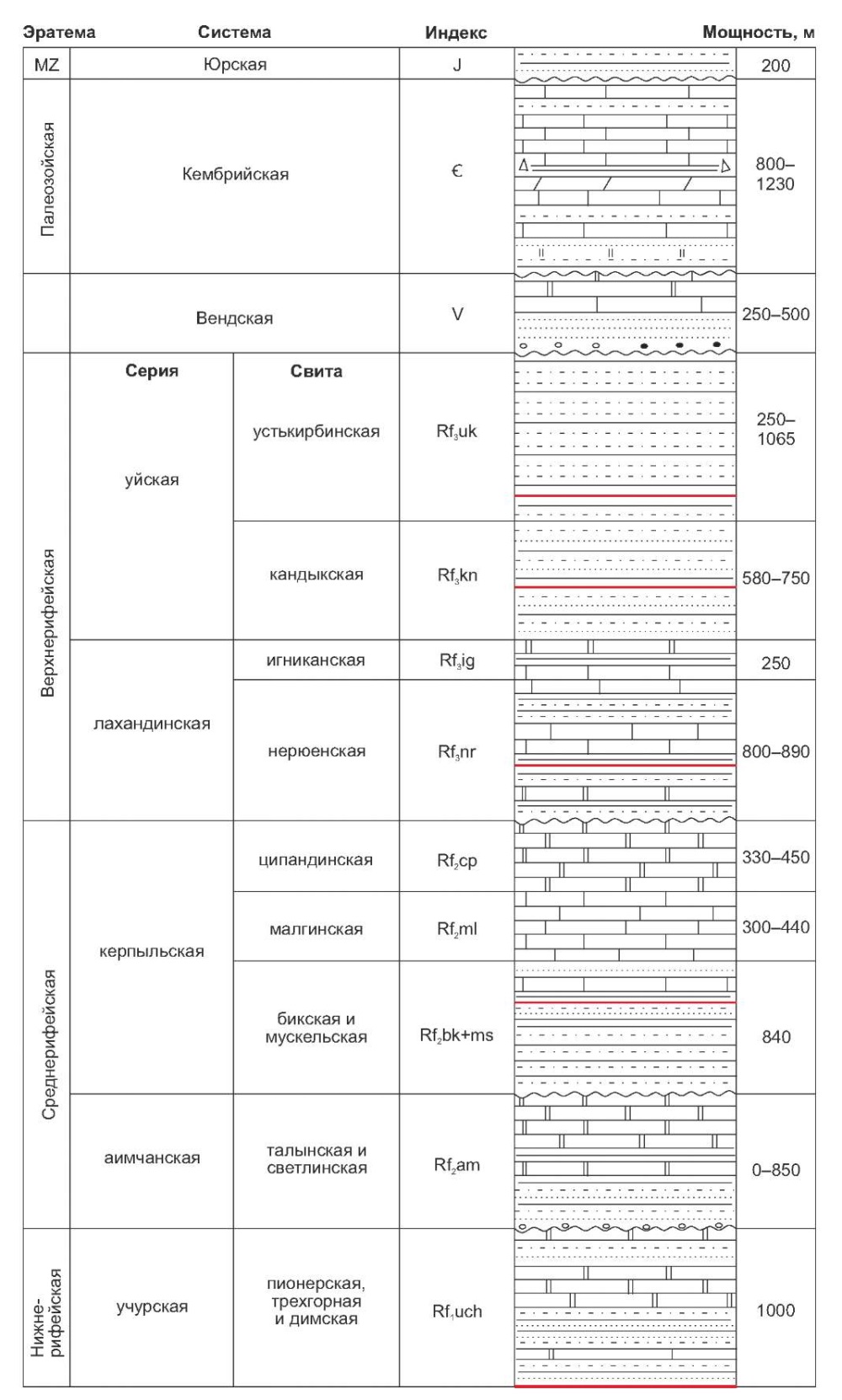

4.2. Аллах-Юньский разрез

Как и в Юдомском разрезе, с запада на восток здесь выделяются Нельканский, Гувиндинский и Чагдинский надвиги, залегающие в основании одноименных пластин. Западнее Нельканского надвига отмечается ряд менее протяженных разломов, наиболее удаленным из которых является южное окончание Кыллахского надвига. Надвигом подошвы здесь также является Нельканский надвиг. Углы падения поверхностей сместителей основных надвигов у поверхности составляют: ~60° у Нельканского, ~55° у Гувиндинского и ~50° у Чагдинского надвига. Надвиги выполаживаются с глубиной, присоединяются к единому надвигу подошвы и не затрагивают фундамент Сибирской платформы. Надвиг подошвы погружается на восток, по сейсмическим данным прослеживается до ~7 км на уровне Нельканского надвига, ~9 км на уровне Гувиндинского надвига, ~11 км на уровне Чагдинского надвига и ~14 км на уровне Улахан-Бамского надвига, формируя клиновидную структуру.

Наиболее древними породами, выходящими на поверхность в пределах Аллах-Юньского разреза (рис. 6), являются карбонаты малгинской свиты керпыльской серии среднего рифея, обнаженные в висячем крыле Нельканского надвига, как и на Юдомском разрезе, однако базальный надвиг проходит здесь на другом уровне. От скважины Мокуйская-1 до фронта складчато-надвиговой системы прослежена кровля учурской серии нижнего рифея, при этом по сейсмическим данным базальный надвиг прослеживается на бóльшую глубину – более 6.5 км во фронте складчато-надвиговой системы.

Рис. 6. Аллах-Юньский сбалансированный и реставрированный разрезы

(см. рис. 1, разрез 2), построенные по сейсмическому разрезу 140303.

Отложения: J – юрские, є – кембрийские, V – вендские, верхнего рифея: Rf3uk – устькирбинской свиты уйской серии, Rf3kn – кандыкской свиты уйской серии, Rf3ig – игниканской свиты лахандинской серии, Rf3nr – нерюенской свиты лахандинской серии, среднего рифея: Rf2cp – ципандинской свиты керпыльской серии, Rf2ml – малгинской свиты керпыльской серии, Rf2bk+ms – бикской и мускельской свит керпыльской серии, Rf2am – аимчанской серии; Rf1uch – учурской серии нижнего рифея.

Fig. 6. Allakh-Yun balanced and restored cross-sections

(see Fig. 1, cross-section 2) obtained from the seismic section 140303.

Deposits: J – Jurassic, є – Cambrian, V – Vendian, Upper Riphean: Rf3uk – Ust-Kirba formation of the Ui group, Rf3kn – Kandyk formation of the Ui group, Rf3ig – Ignikan formation of the Lakhanda group, Rf3nr – Neryuen formation of the Lakhanda group, Rf2cp –Tsipanda formation of the Kerpyl group, Rf2ml – Malga formation of the Kerpyl group, Rf2bk+ms – Bik and Muskel formations of the Kerpyl group, Rf2am – Aimchan group, Rf1uch – Uchur group.

Судя по мощности надвиговых пластин стратиграфических подразделений рифея, в их основании повсеместно находятся алевролиты учурской серии. Отдельные надвиги проходят на более высоком стратиграфическом уровне, со срывами по алеврит-аргиллитовым пластичным горизонтам в кандыкской и устькирбинской свитах уйской серии, нереюенской свите лахандинской серии и бикской и мускельской свитах керпыльской серии (рис. 7). В целом, здесь отмечается такая же «механическая стратиграфия», как и в Юдомском разрезе. В нижней части Чагдинской пластины по сейсмическим данным определяется наличие дуплекса (см. рис. 6). Чагдинский надвиг к югу переходит в Акринский на Юдомском разрезе, где дуплекс прослеживается в той же надвиговой пластине (см. рис. 4).

Рис. 7. Стратиграфическая колонка для Аллах-Юньского разреза.

Красным обозначены уровни срыва. Условные обозначения см. на рис. 2 [State Geological Map…, 1977, 2020; Semikhatov, Serebryakov, 1983; Yan-Zhin-Shin, 1983].

Fig. 7. Stratigraphic column for the Allakh-Yun cross-section.

Detachments are marked in red. See Fig. 2 for the legend [State Geological Map…, 1977, 2020; Semikhatov, Serebryakov, 1983; Yan-Zhin-Shin, 1983].

Стратиграфическая колонка для разреза с уровнями срывов («механической стратиграфией») приведена на рис. 7. В восточном направлении от Нельканского надвига мощность всех стратиграфических подразделений возрастает. Для рифейских толщ с запада на восток мощность увеличивается примерно от 5200 до 6500 м, главным образом за счет уйской серии. В пределах Сибирской платформы отложения аимчанской и уйской серий выклиниваются в западном направлении. Мощность вендских отложений также увеличивается с запада на восток с 250 до 500 м. Мощность кембрийских отложений растет от ~800 м на западе разреза в пределах Сибирской платформы до 2000 м на востоке разреза. В западной части разреза также развиты юрские образования мощностью до ~200 м.

Вверх по разрезу надвиги затухают, поэтому величина перемещения по ним последовательно уменьшается от более древних к более молодым горизонтам. Величина горизонтальной составляющей перемещения по надвигам, измеренная по кровле уйской серии, составляет ~2.6 км для Нельканского надвига, ~0.2 км для Гувиндинского и ~1.1 км для Чагдинского.

Суммарная величина горизонтального сокращения поверхности, рассчитанная по кровле отложений уйской серии, составляет ~15.3 км. Для кровли учурской серии, находящейся в основании базального надвига, величина горизонтальной составляющей перемещения по надвигам составляет ~11.2 км для Нельканского надвига, ~19.9 км для Гувиндинского и ~0.3 км для дуплекса в основании Чагдинского надвига. Суммарная величина горизонтального сокращения поверхности, рассчитанная по кровле учурской серии, составляет ~36.2 км (см. рис. 6).

Горизонтальное сокращение поверхности в процентном отношении составило для венда ~19 %; верхнего рифея: ~19 % для устькирбинской свиты и ~25.5 % для кандыкской свиты уйской серии, ~26 % для игниканской и нерюенской свит лахандинской серии; среднего рифея: ~27 % для малгинской и ципандинской свит и ~28 % для бикской и мускельской свит керпыльской серии, ~33 % для аимчанской серии; нижнего рифея: ~33 % для учурской серии.

5. ОБСУЖДЕНИЕ

Юдомский и Аллах-Юньский разрезы имеют сходную структуру и геометрические характеристики разломов и складок. Наиболее древними породами, выходящими на поверхность на обоих разрезах, являются карбонаты ципандинской и малгинской свит. Оба разреза сложены преимущественно рифейскими толщами с характерной для них механической стратиграфией. Для обоих разрезов складчато-надвиговая структура имеет форму клина, расширяющегося в восточном направлении за счет погружения надвига подошвы под близким для обоих разрезов углом около 8° (см. рис. 4, 6).

В то же время при очевидном сходстве складчато-надвиговая структура Юдомского и Аллах-Юньского разрезов имеет и ряд различий. Наиболее существенным является различие в толщине надвигового клина, обусловленное тем, что в основании базального надвига на Юдомском разрезе находятся отложения бикской и мускельской свит керпыльской серии среднего рифея, а на Аллах-Юньском – отложения учурской серии нижнего рифея. Мощность надвиговых пластин на Аллах-Юньском разрезе также больше, чем на Юдомском разрезе за счет появления в их нижней части отложений нижнего рифея. В пределах Аллах-Юньского разреза выделяется больше поверхностей срыва, чем на Юдомском разрезе (см. рис. 5; рис. 7). Столь значительные различия в строении разрезов внешних зон не характерны для складчато-надвиговых поясов и связаны, скорее всего, с наличием поперечных уступов (рампов). Наличие таких уступов для этого региона уже предполагалось ранее (см. рис. 1) [Khudoley, Guriev, 2003; Prokopiev, 1989], но при этом Юдомский и Аллах-Юньский разрезы оказываются расположенными в пределах одного сегмента. Проведенное авторами исследование указывает на наличие еще одного рампа между Юдомским и Аллах-Юньским разрезами или на неточное определение положения рампов в предыдущих публикациях.

Построенные авторами разрезы имеют сходную структуру с разрезами через Майско-Кыллахскую зону А.К. Худолея и Г.А. Гурьева [Khudoley, Guriev, 2003], но ими предполагалось, что увеличение с запада на восток мощности отложений верхнего рифея при переходе через надвиги происходит скачкообразно, указывая на то, что, по крайней мере, часть разломов сформировалась еще в рифее в виде синхронных осадконакоплению сбросов, реактивированных в меловое время как надвиги. Построенные Юдомский и Аллах-Юньский разрезы показывают возможность того, что мощности верхнерифейских отложений увеличиваются постепенно в пределах надвиговых пластин, и в таком случае разломы могут быть образованы как в рифее, так и во время мезозойского тектогенеза. Не исключая возможности наличия рифейских сбросов, можно отметить, что по сейсмическим данным разломов со смещениями в фундаменте не наблюдается. Также следует отметить, что, в Майско-Кыллахской зоне не отмечается столь значительных перемещений, как предполагаемое [Prokopiev, Deikunenko, 2001] перемещение около 90 км аллохтонной пластины на разрезе через Горностахскую антиклиналь.

Среднее значение сокращения поверхности составляет ~33 % для Юдомского разреза и ~26 % для Аллах-Юньского, что близко к оценкам, сделанным для этого региона ранее [Khudoley, Guriev, 2003] и заметно больше величины сокращения поверхности (~16–19 %) по данным [Razvozzhaeva, Taltykin, 2023]. В то же время в предыдущих исследованиях не отмечалось различие в величинах сокращения, рассчитанных в пределах единой складчато-надвиговой структуры по разным стратиграфическим уровням [Khudoley, Guriev, 2003; Parfenov et al., 1995; Razvozzhaeva, Taltykin, 2023].

Относительно высокое среднее значение сокращения поверхности для Юдомского разреза (~33 %) определяется тем, что в области его расположения структура Майско-Кыллахской зоны наиболее сжата и основные надвиги расположены ближе друг к другу, чем севернее и южнее от разреза. Синклинали на Аллах-Юньском разрезе в среднем шире, чем на Юдомском. Чагдинский надвиг на Аллах-Юньском разрезе к югу переходит в Акринский надвиг на Юдомском разрезе, и на обоих разрезах в нижней части надвиговой пластины после данного надвига присутствует дуплекс.

Строение внешней зоны Верхоянского СНП к северу от Южно-Верхоянского сектора, в пределах Западно-Верхоянского сектора (см. рис. 1, а), характеризуется близкими величинами сокращения поверхности (от 15 до 32 %), но отличается разделением складчато-надвиговой структуры поверхностью регионального срыва на два различных по степени деформированности комплекса [Parfenov et al., 1995; Prokopiev, Deikunenko, 2001]. Верхний комплекс представлен палеозойскими и мезозойскими породами, и в них преобладают чешуйчатые надвиги. Нижний комплекс представлен породами рифея и, вероятно, нижнего палеозоя, в которых предполагается широкое развитие дуплексов, чего не наблюдается в рассматриваемых нами разрезах. Нижний комплекс отделен от подстилающих пород фундамента поверхностью регионального срыва – детачмента. Глубина до поверхности детачмента во фронтальной зоне Западно-Верхоянского сектора варьируется от ~2 до 15–18 км, что близко к наблюдаемым в Аллах-Юньском и Юдомском разрезах. Кроме того, в пределах Западно-Верхоянского сектора породы Верхоянского СНП повсеместно надвинуты на породы Приверхоянского краевого прогиба, отсутствующего к западу от Майско-Кыллахской зоны.

В табл. 1 приводится сравнение основных характеристик внешних зон Южного и Западного Верхоянья с другими складчато-надвиговыми поясами сходного строения, образованными на месте пассивных окраин континентов: Уралом, Аппалачами и Кордильерами Северной Америки.

Таблица 1. Сравнение основных характеристик форланда складчато-надвиговых систем

Table 1. Comparison of the main characteristics of the foreland of fold-and-thrust belts

Характеристики | Южное Верхоянье | Западное Верхоянье | Урал | Аппалачи | Кордильеры Северной Америки |

На месте чего образованы | Восточная пассивная окраина Сибирского палеоконтинента | Восточная пассивная окраина Восточно-Европейского континента | Восточная пассивная окраина Лаврентии | Западная пассивная окраина Лаврентии | |

Возраст деформаций | Мезозоиды: поздняя юра – эоцен. Раннемеловой и позднемеловой этапы деформаций | Уралиды: поздний девон – пермь. Локально деформации имеют триасовый возраст | Герциниды. Аллеганская фаза складчатости (средний карбон – пермь) | Мезозоиды. Основной этап деформаций форланда – ларамийская фаза (поздний мел – палеоцен) | |

Отложения, вовлеченные в структуры форланда | RF1-J | RF3-T | RF1-P | Є-C | RF1-K |

Вовлеченность фундамента в складчато-надвиговые структуры | Отсутствует («тонкочешуйчатая» тектоника) | Незначительная («тонкочешуйчатая» тектоника доминирует) | Отсутствует («тонкочешуйчатая» тектоника) | Незначительная («тонкочешуйчатая» тектоника доминирует) | |

Уровни срыва | В основании или внутри рифейских отложений, срыв внутри верхнерифейских толщ имеет подчиненное значение | Верхний срыв в основании верхнепалеозойских толщ, нижний – между верхнедокембрийскими отложениями и кристаллическим фундаментом | В верхнерифейских, верхневендских и в нижнепалеозойских отложениях. Восточнее форланда детачмент уходит в породы фундамента | Детачмент в породах среднего кембрия, надвиг кровли в ордовикских породах. Срывы в породах ордовика, силура и девона | В верхнеюрских–палеоценовых, нижне- и верхнепалеозойских, средне- и верхнепротерозойских породах |

Глубина до детачмента | 5–15 км | 2–18 км | 4–28 км | 5–15 км | 2–10 км |

Характерные структуры | Обнаженный фронт надвигов, чешуйчатый веер | Обнаженный и погруженный фронты надвигов, слепой кровельный дуплекс, чешуйчатый веер | Обнаженный и погруженный фронты надвигов, чешуйчатый веер | Обнаженный и погруженный фронты надвигов, чешуйчатый веер, дуплексы | Обнаженный и погруженный фронты надвигов, чешуйчатый веер, дуплексы |

Сокращение поверхности | 26–33 % | Для нижней карбонатной части 15–21 %, для верхней терригенной части 30–32 % | От менее 20 до 30 % | От 18 до 70 % | 30–60 % |

Для Урала, как и для Верхоянья, характерно увеличение полноты разрезов к востоку и сокращение поверхности около 30 %. Основными отличиями уралид являются сочетание тонкочешуйчатой и толсточешуйчатой тектоники в структурах форланда, распространение как слепых, так и обнаженных чешуйчатых вееров, срывы в верхнерифейских, верхневендских или в нижнепалеозойских отложениях и бóльшие глубины до детачмента (от 3.5 до 28 км и более) [Brown et al., 2006; Puchkov, 2010].

К сходствам Верхоянья и Аппалачей относится тонкочешуйчатая тектоника, близкие значения глубины до детачмента (до 15 км), а также наличие параллельных простиранию региональной структуры разломов со значительными сдвиговыми перемещениями: левосторонними в Сетте-Дабанской зоне и как лево-, так и правосторонними в Аппалачах. Характерными отличиями Аппалачей являются большее развитие дуплексов, распространение как слепых, так и обнаженных чешуйчатых вееров с детачментом в кембрийских породах и наличием региональных срывов в вышележащих палеозойских породах, значительно большее сокращение поверхности (до 70 %) [Lammie et al., 2020; Van der Pluijm, Marshak, 2004]. Для Аппалачей характерно укорочение параллельной слоистости (layer parallel shortening), связанное с внутрислоевыми деформациями, которое в различных частях складчато-надвигового пояса составляет до 35 % [Reks, Gray, 1983; Whitaker, Bartholomew, 1999; Lammie et al., 2020].

Кордильеры Северной Америки и Верхоянье имеют сходную тектоническую эволюцию и строение. Их форланды представляют собой преимущественно обнаженные передовые чешуйчатые веера с тонкочешуйчатым структурным стилем, в обеих складчато-надвиговых системах распространены крупные параллельные простиранию региональной структуры сдвиги: левосторонние в Сетте-Дабанской зоне и преимущественно правосторонние в Кордильерах. К отличиям относятся более многочисленные срывы на различных стратиграфических уровнях – от мезопротерозойских до верхнеюрских – палеоценовых и бóльшие значения сокращения поверхности (до 60 %) в Кордильерах. Глубина до детачмента в форланде не превышает 10 км [Monger, Price, 2002; Price, 1981].

Несмотря на столь различные величины сокращения поверхности (от 30 до 70 %), все рассматриваемые выше регионы относятся к деформированным пассивным окраинам и развивались в сходных тектонических обстановках. В целом сходен и состав пород осадочных разрезов, везде доминируют карбонатные и терригенные породы. Скорее всего, различия в степени деформированности обусловлены различием в строении осадочных разрезов. Так, для внешних зон Верхоянского СНП характерно чередование массивных пачек карбонатов, песчаников и глинистых пород для разреза рифея и венда, тогда как для вышележащих толщ контраст физических свойств не столь значителен. В то же время как в Аппалачах, так и в Кордильерах чередование пачек относительно прочных и заметно более пластичных пород фиксируется по всему разрезу, что приводит к появлению большего числа поверхностей срыва и, как следствие, бóльшим величинам сокращений поверхности [Lammie et al., 2020; Price, 1981].

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты проведенного исследования представлены следующими пунктами:

- через центральную часть Майско-Кыллахской зоны Южно-Верхоянского сектора построены два детальных сбалансированных разреза. При их построении учитывались данные глубинной сейсморазведки, стратиграфии, геологических карт и скважин, построение и последующая обработка разрезов производились с использованием программного обеспечения Move;

- для обоих разрезов характерна «механическая стратиграфия», проявленная в формировании послойных срывов по пластичным горизонтам аргиллитов и алевролитов;

- на Юдомском разрезе детачмент проходит в отложениях керпыльской серии среднего рифея и погружается до глубины ~8 км, а на Аллах-Юньском – по алевролитам учурской серии нижнего рифея и уходит на глубину ~15 км. Различие в глубине и стратиграфическом положении базального надвига, вероятно, указывает на наличие между разрезами поперечного уступа – рампа;

- средние значения сокращения поверхности составили ~33 % для Юдомского разреза и ~26 % для Аллах-Юньского разреза. При этом величина сокращения в пределах каждого из разрезов уменьшалась от нижних горизонтов к верхним, что связано с постепенным уменьшением величины перемещений по надвигам и их затуханием;

- проведено сравнение построенных разрезов с разрезами Западно-Верхоянского сектора и разрезами через форланды складчато-надвиговых систем Урала, Аппалачей и Кордильер Северной Америки, имеющих сходное строение и сформированных на месте пассивных окраин континентов. Показано, что различия в величинах сокращений обусловлены главным образом строением слагающих складчато-надвиговые пояса осадочных разрезов.

7. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы признательны Ф.А. Мигурскому (ВНИГНИ) за помощь в подборе сейсмических профилей и С.П. Нилову (СПбГУ) за консультации в работе с ПО Move. Рецензии А.В. Соловьева, Ф.А. Мигурского и К.О. Соборнова позволили существенно улучшить содержание статьи.

8. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку рукописи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

Both authors made an equivalent contribution to this article, read and approved the final manuscript.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

Both authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Brown D., Juhlin C., Tryggvason A., Friberg M., Rybalka A., Puchkov V., Petrov G., 2006. Structural Architecture of the Southern and Middle Urals Foreland from Reflection Seismic Profiles. Tectonics 25 (1), 1–12. https://doi.org/10.1029/2005TC001834.

2. Cawood A.J., Bond C.E., 2019. Broadhaven Revisited: A New Look at Models of Fault–Fold Interaction. In: C.E. Bond, H.D. Lebit (Eds), Folding and Fracturing of Rocks: 50 Years of Research since the Seminal Text Book of J.G. Ramsay. Geological Society, London, Special Publications 487, p. 105–126. https://doi.org/10.1144/SP487.11.

3. Dahlstrom C.D.A., 1969. Balanced Cross Sections. Canadian Journal of Earth Sciences 6 (4), 743–757. https://doi.org/10.1139/e69-069.

4. Gaiduk V.V., Prokopiev A.V., 1999. Methods for Studying Fold-Thrust Belts. Nauka, Novosibirsk, 160 p. (in Russian) [Гайдук В.В., Прокопьев А.В. Методы изучения складчато-надвиговых поясов. Новосибирск: Наука, 1999. 160 с.].

5. Гусев Г.С. Складчатые структуры и разломы Верхояно-Колымской системы мезозоид. М.: Наука, 1979. 208 с.

6. Khudoley A.K., Guriev G.A., 2003. Influence of Syn-Sedimentary Faults on Orogenic Structure: Examples from the Neoproterozoic–Mesozoic East Siberian Passive Margin. Tectonophysics 365 (1–4), 23–43. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(03)00016-7.

7. Khudoley A.K., Prokopiev A.V., 2007. Defining the Eastern Boundary of the North Asian Craton from Structural and Subsidence History Studies of the Verkhoyansk Fold-and- Thrust Belt. In: J.W. Sears, T.A. Harms, C.A. Evenchick (Eds), Whence the Mountains? Inquiries into the Evolution of Orogenic Systems: A Volume in Honor of Raymond A. Price. Geological Society of America Special Paper 433, p. 391–410. https://doi.org/10.1130/2007.2433(19).

8. Khudoley A.K., Rainbird R.H., Stern R.A., Kropachev A.P., Heaman L.M., Zanin A.M., Podkovyrov V.N., Belova V.N., Sukhorukov V.I., 2001. Sedimentary Evolution of the Riphean – Vendian Basin of Southeastern Siberia. Precambrian Research 111 (1–4), 129–163. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(01)00159-0.

9. Lammie D., McQuarrie N., Sak P.B., 2020. Quantifying Shortening across the Central Appalachian Fold-Thrust Belt, Virginia and West Virginia, USA: Reconciling Grain-, Outcrop-, and Map-Scale Shortening. Geosphere 16 (5), 1276–1292. https://doi.org/10.1130/GES02016.1.

10. Malyshev S.V., Khudoley A.K., Glasmacher U.A., Kazakova G.G., Kalinin M.A., 2018. Constraining Age of Deformation Stages in the South-Western Part of Verkhoyansk Fold-and-Thrust Belt by Apatite and Zircon Fission-Track Analysis. Geotectonics 52, 634–646. https://doi.org/10.1134/S0016852118060055.

11. Monger J., Price R.A., 2002. The Canadian Cordillera: Geology and Tectonic Evolution. CSEG Recorder, p. 17–36.

12. Morley C.K., 1986. A Classification of Thrust Fronts. The American Association of Peroleum Geologists Bulletin 70 (1), 12–25. https://doi.org/10.1306/948878A2-1704-11D7-8645000102C1865D.

13. Неволин Б.С., Потапов С.В., Ставцев А.Л. Верхний протерозой (рифей) и нижний кембрий юго-восточной окраины Сибирской платформы, Юдомо-Майского прогиба и Охотского срединного массива // Новое в стратиграфии и палеонтологии позднего докембрия восточных и северных районов Сибири / Ред. В.В. Хоментовский. Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН СССР, 1978. С. 21–63.

14. Parfenov L.M., Prokopiev A.V., Gaiduk V.V., 1995. Cretaceous Frontal Thrusts of the Verkhoyansk Fold Belt, Eastern Siberia. Tectonics 14 (2), 342–358. https://doi.org/10.1029/94TC03088.

15. Price R.A., 1981. The Cordilleran Thrust and Fold Belt in the Southern Canadian Rocky Mountains. Thrust and Nappe Tectonics. Geological Society, London, Special Publications 9, 427–448. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1981.009.01.39.

16. Прокопьев А.В. Кинематика мезозойской складчатости западной части Южного Верхоянья. Якутск: ЯНЦ СО АН СССР, 1989. 128 с.

17. Прокопьев А.В., Дейкуненко А.В. Деформационные структуры складчато-надвиговых поясов // Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / Ред. Л.М. Парфенов, М.И. Кузьмин. М.: МАИК «Наука/ Интерпериодика», 2001. С. 156–198.

18. Прокопьев А.В., Парфенов Л.М., Томшин М.Д., Колодезников И.И. Чехол Сибирской платформы и смежных складчато-надвиговых поясов // Тектоника, геодинамика и металлогения территории Республики Саха (Якутия) / Ред. Л.М. Парфенов, М.И. Кузьмин. М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2001. С. 113–155.

19. Прокопьев А.В., Торо Х., Думитру Т.А., Миллер Э.Л., Хоуриган Д.К. История формирования надвиговых структур Южного Верхоянья (Восточная Якутия) на основе метода трекового датирования (AFTA) // Эволюция тектонических процессов в истории Земли: Материалы XXXVII Тектонического совещания (10‒13 февраля 2004 г.). Новосибирск: Гео, 2004. С. 86–88.

20. Prokopiev A.V., Toro J., Hourigan J.K., Bakharev A.G., Miller E.L., 2009. Middle Paleozoic-Mesozoic Boundary of the North Asian Craton and the Okhotsk Terrane: New Geochemical and Geochronological Data and Their Geodynamic Interpretation. Stephan Mueller Special Publication Series 4, 71–84. https://doi.org/10.5194/smsps-4-71-2009.

21. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

22. Ramsay J.G., Huber M.I., 1987. The Techniques of Modern Structural Geology. Vol. 2: Folds and Fractures. Academic Press, London, p. 309–700.

23. Razvozzhaeva E.P., 2020. A Seismostratigraphic Model of the Aldan–Maya Sedimentary Basin of the Southeastern Siberian Platform. Russian Journal of Pacific Geology 14, 505–525. https://doi.org/10.1134/S1819714020060068.

24. Razvozzhaeva E.P., Taltykin Y.V., 2023. The Structure of the Kyllakh Zone (Southern Verkhoyansk Fold and Thrust Belt) from Seismic Profiling Data. Russian Journal of Pacific Geology 17, 1–18. https://doi.org/10.1134/S1819714023010074.

25. Reks I.J., Gray D.R., 1983. Strain Patterns and Shortening in a Folded Thrust Sheet: An Example from the Southern Appalachians. Tectonophysics 93 (1–2), 99–128. https://doi.org/10.1016/0040-1951(83)90235-4.

26. Семихатов М.А., Серебряков С.Н. Сибирский гипостратотип рифея. М.: Наука, 1983. 221 с.

27. Sobolev P.N., Shiganova O.V., Dykhan S.V., Akhmedova A.R., 2017. New Data on the Petroleum Potential of the Aldan–Maya Depression. Russian Geology and Geophysics 58 (3–4), 529–540. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2017.03.002.

28. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия новая. Масштаб 1:1000000. Лист P-52, 53 (Якутск): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. 186 с.

29. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000. Серия Дальневосточная. Лист O-53 (Нелькан): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2012. 364 с.

30. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:200000. Серия Юдомская. Лист P-53-XXX (Акра): Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2020. 164 с.

31. Государственная геологическая карта СССР. Серия Майская. Масштаб 1 :200000. Лист P-53-XXIX (Акра): Объяснительная записка. М.: Аэрогеология, 1977. 60 с.

32. Государственная геологическая карта СССР. Масштаб 1 :200000. Серия Майская. Лист O-53-VI: Объяснительная записка. М.: Аэрогеология, 1984. 99 с.

33. Государственная геологическая карта СССР. Серия Майская. Масштаб 1:200000. Лист O-53-V: Объяснительная записка. М.: Союзгеолфонд, 1990. 114 с.

34. Сухоруков В.И. Опорные разрезы верхнего рифея хребта Улахан-Бам // Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. Сибирская платформа и внешняя зона Алтае-Саянской складчатой области: Сборник научных трудов / Ред. В.В. Хоментовский. Новосибирск: Изд-во ИГиГ АН СССР, 1986. С. 23–64.

35. Van der Pluijm B.A., Marshak S., 2004. Earth Structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics. W.W. Norton & Company, New York, 672 p.

36. Whitaker A.E., Bartholomew M.J., 1999. Layer Parallel Shortening: A Mechanism for Determining Deformation Timing at the Junction of the Central and Southern Appalachians. American Journal of Science 299 (3), 238–254. https://doi.org/10.2475/ajs.299.3.238.

37. Williams G., Chapman T., 1983. Strains Developed in the Hanging Walls of Thrusts Due to Their Slip/Propagation Rate: A Dislocation Model. Journal of Structural Geology 5 (6), 563–571. https://doi.org/10.1016/0191-8141(83)90068-8.

38. Woodward N.B., Boyer S.E., Suppe J., 1989. Balanced Geological Cross-Sections: An Essential Technique in Geological Research and Exploration. Vol. 6. Short Course in Geology. American Geophysical Union, Washington, 132 p.

39. Ян-Жин-Шин В.А. Тектоника Сетте-Дабанского горст-антиклинория. Якутск: ЯФ СО АН СССР, 1983. 155 с.

Об авторах

Е. А. ПавловскаяРоссия

199034, Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7/9

А. К. Худолей

Россия

199034, Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7/9; 199106, Санкт-Петербург, пр-т Средний, 74

Рецензия

Для цитирования:

Павловская Е.А., Худолей А.К. ТЕКТОНИКА И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МАЙСКО-КЫЛЛАХСКОЙ ЗОНЫ (ЮЖНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОСТРОЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ РАЗРЕЗОВ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(1):0742. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742. EDN: XERAAO

For citation:

Pavlovskaia Е.А., Khudoley А.К. TECTONICS AND GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE MAYA-KYLLAKH ZONE (SOUTH VERKHOYANSK REGION) OBTAINED FROM BALANCED CROSS-SECTIONS. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(1):0742. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-1-0742. EDN: XERAAO

JATS XML