Перейти к:

ЭТАПЫ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕНЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ТАЙМЫРСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0842

EDN: DAWTKN

Аннотация

Проведено исследование морфологических характеристик структуры и кинематических индикаторов в породах верхненеопротерозойского островодужного комплекса северо-восточной части Центрально-Таймырской тектонической зоны вблизи Главного Таймырского разлома. Структурно-кинематические исследования позволили выделить, охарактеризовать и уточнить геодинамическую позицию деформаций первого этапа, соотносимых авторами с поздненеопротерозойской (эдиакарской) фазой складчатости. Структуры первого этапа развиты в метаморфических породах верхнего неопротерозоя и представлены опрокинутыми на северо-запад складками, сложнодеформированными зонами смятия с сопутствующими C/S структурами, а также колчановидными складками, указывающими на надвигание в северо-западном направлении. Сохранившиеся структуры первого этапа деформаций могут являться реликтом надсубдукционной аккреционной призмы, сформировавшейся в позднем неопротерозое. Деформации в тектонических пластинах в верхней части аккреционной призмы практически отсутствуют, тогда как в более глубинной ее части проявлены интенсивнее. Структуры второго (позднепалеозойского) этапа характеризуются взбросо-надвиговыми перемещениями в восток-юго-восточном направлении с правосдвиговой компонентой по разломам северо-восток-юго-западного простирания и наложены на структуры первого этапа. Структуры третьего этапа, соотносимые с мезозойской фазой складчатости для исследуемой территории, развиты локально и характеризуются направлением перемещений, сходным с таковым для первого этапа деформаций, но представлены хрупкими нарушениями с левосдвиговой компонентой перемещений. Кроме того, на третьем этапе происходит частичная реактивация разломов более ранних этапов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Додонов К.С., Худолей А.К., Проскурнин В.Ф., Курапов М.Ю., Багаева А.А. ЭТАПЫ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕНЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ТАЙМЫРСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0842. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0842. EDN: DAWTKN

For citation:

Dodonov K.S., Khudoley A.K., Proskurnin V.F., Kurapov M.Yu., Bagaeva A.A. STAGES OF DEFORMATION OF THE UPPER NEOPROTEROZOIC COMPLEXES IN THE NORTHEAST OF THE CENTRAL TAIMYR TECTONOC ZONE. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0842. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0842. EDN: DAWTKN

ВВЕДЕНИЕ

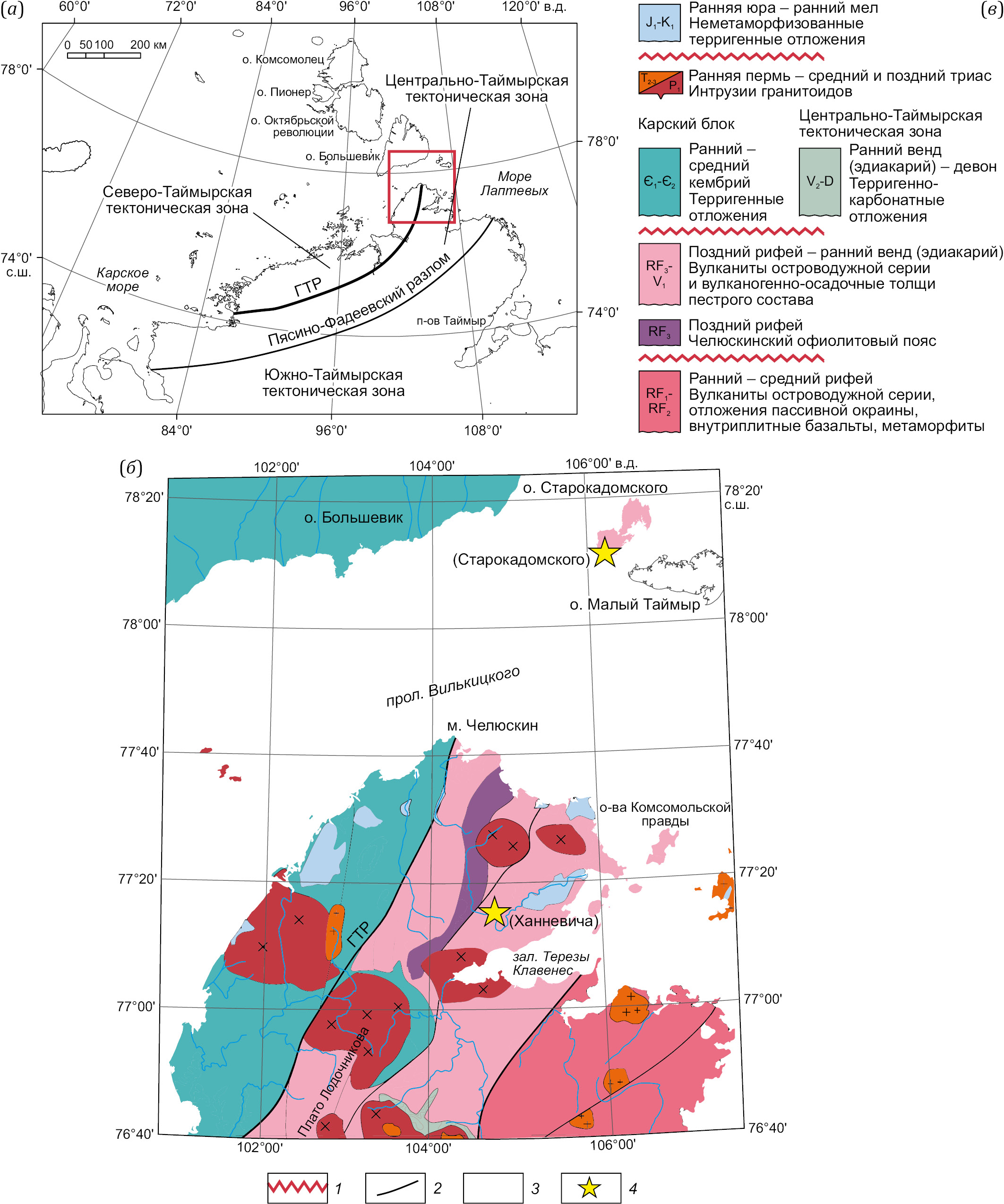

В Таймыро-Североземельском орогене выделяются три структурные зоны: Северо-, Центрально- и Южно-Таймырская. Тектоническими границами между зонами являются Главный Таймырский с Диабазовым и Пясино-Фадеевский разломы (рис. 1, а) [Bezzubtsev et al., 1986; Uflyand et al., 1991; Vernikovsky, 1996]. В Северо-Таймырской тектонической зоне, выделяемой также как южная часть Карского блока или террейна, наиболее интенсивно проявились позднепалеозойские деформации, тогда как в Южно-Таймырской зоне – раннемезозойские [Pogrebitsky, 1971; Vernikovsky, 1996; Khudoley et al., 2018; Zhang et al., 2018; Kurapov et al., 2020; Vernikovsky et al., 2020]. В Центрально-Таймырской тектонической зоне, наряду с позднепалеозойскими и раннемезозойскими деформациями, отмечается широкое развитие неопротерозойских деформаций [Ravich, Chaika, 1962; Pogrebitsky, 1971; Bezzubtsev et al., 1986; Zabiyaka et al., 1986; Uflyand et al., 1991; Vernikovsky, 1996; Pease et al., 2001; Vernikovsky, Vernikovskaya, 2001; Proskurnin et al., 2003; Vernikovsky et al., 2004, 2011; Pease, Scott, 2009; Metelkin et al., 2012; State Geological Map…, 2013; Priyatkina et al., 2017]. Несмотря на проводившиеся исследования, детальная структурно-геологическая характеристика тектонических событий и кинематика разрывных нарушений на разных этапах эволюции региона остаются дискуссионными и требуют конкретизации.

Объектом исследования в настоящей работе являются разновозрастные структуры и направления перемещений, наблюдаемые в породах верхнего неопротерозоя Центрально-Таймырской тектонической зоны в разрезах, составленных вкрест простирания региональных структур.

Изученные разрезы расположены на п-ове Челюскин и на о. Старокадомского, входящих в состав архипелага Северная Земля (рис. 1, б). Район исследований располагается вблизи сочленения Центрально-Таймырской и Северо-Таймырской тектонических зон, граница между которыми проходит по Главному Таймырскому разлому (ГТР) (рис. 1, а, б) [Bezzubtsev et al., 1986; Zabiyaka et al., 1986; Uflyand et al., 1991; Vernikovsky, 1996]. ГТР разделяет неопротерозойские породы островодужных серий пестрого состава и верхнеэдиакарско-среднепалеозойские терригенно-карбонатные отложения пассивной окраины Сибири [State Geological Map…, 2000; Proskurnin et al., 2003] Центрально-Таймырской тектонической зоны и нижнепалеозойские [Lorenz et al., 2008; Ershova et al., 2017] породы флишоидного облика, относящиеся к отложениям Карского блока (рис. 1, б, в) [Vernikovsky, 1996].

Породы неопротерозойского возраста слагают нижний структурный ярус. Они перекрыты с угловым несогласием отложениями верхнего эдиакария – среднего палеозоя, которые формируют средний структурный ярус. Эти породы прорваны позднепалеозойско-раннемезозойскими интрузиями гранитоидов [Zabiyaka et al., 1986; Vernikovsky, 1996; State Geological Map…, 2000; Kurapov et al., 2020; Vernikovsky et al., 2020] и перекрыты с резким угловым несогласием отложениями юрско-раннемелового возраста [State Geological Map…, 2000, 2013; Schneider, 2020], слагающими верхний структурный ярус.

Рис. 1. Схема тектонического районирования Таймыро-Североземельской складчато-надвиговой области (a) [Vernikovsky, 1996] и упрощенная геологическая схема дочетвертичных образований (б) с легендой (в) на основе [State Geological Map…, 2000, 2013]. 1 – угловые несогласия; 2 – разрывные нарушения; 3 – акватория и территория, скрытая четвертичными отложениями; 4 – расположение разрезов.

Fig. 1. A scheme of tectonic zoning of the Taimyr-Severnaya Zemlya fold and thrust belt (a) [Vernikovsky, 1996] and a simplified geological map of the pre-Quaternary rocks (б) with a legend (в) based on [State Geological Map…, 2000, 2013]. 1 – angular unconformities; 2 – faults; 3 – water area and hidden area underneath the Quaternary sediments; 4 – section locations.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тектоническая структура пород верхнего неопротерозоя определялась в ходе составления детальных геологических разрезов с выявлением в них литолого-стратиграфической последовательности. При проведении структурных исследований замерялись плоскостные и линейные элементы. Результаты замеров представлены на сетке Шмидта, в проекции нижней полусферы, и обрабатывались в программе Stereonet [Allmendinger et al., 2012]. Определение нормального или опрокинутого залегания основывалось главным образом на соотношении кливажа и слоистости, а в структурах на о. Старокадомского также и на разном характере контакта в кровле и подошве пиллоу-лав [Koronovsky, 2006]. Последнее было возможным благодаря достаточно хорошей сохранности первичных текстур. Степень метаморфизма изучавшихся пород варьируется от зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой фации. В породах, подвергшихся зеленосланцевому метаморфизму, отчетливо распознается первичная осадочная слоистость. При более высокой степени метаморфических преобразований в породах широко развиты биотит и мусковит, которые ориентированы параллельно слоистости. Тем не менее данная плоскостная структура уже является метаморфической и авторы далее рассматривают ее как сланцеватость. Параллельно с составлением разрезов производилось документирование индикаторов направления перемещения (кинематических индикаторов) в породах обнажений и отбор ориентированных образцов. Было отобрано 20 ориентированных образцов, по каждому из которых были сделаны шлифы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Обе плоскости были ориентированы перпендикулярно сланцеватости или же слоистости, при этом одна плоскость была ориентирована по простиранию, а вторая – по падению сланцеватости/слоистости. Изготовление ориентированных шлифов производилось в Центральной аналитической лаборатории Института Карпинского, а съемка – в ресурсном Центре микроскопии и микроанализа Научного парка СПбГУ. Для съемки использовался микроскоп Leica с микропозиционным столиком. Точки отбора ориентированных образцов показаны на схеме к разрезу по р. Ханневича (рис. 2). Далее проводился анализ структур в шлифах, указывающих на направление перемещения пород в ходе деформации, и сопоставление их с макроструктурными кинематическими индикаторами. Идентификация кинематических индикаторов основывалась на работах [Passchier, Trouw, 2005; Trouw et al., 2010]. Использование колчановидных складок как кинематических индикаторов основано на модели их формирования в ходе прогрессивной деформации [Minnigh, 1979; Cobbold, Quinquis, 1980; Passchier, Trouw, 2005]. Также было проведено дешифрирование деформационных структур на 3D-модели разреза пород на о. Старокадомского. 3D-модель была получена методом фотограмметрии. Математический аппарат данного метода подробно описан в работе [Krasnopevtsev, 2008]. Съемка велась с промышленного квадрокоптера «DJI Mavic 3 Enterprise», а обработка фотографий с географической привязкой и построение на их основе 3D-модели были произведены в программе «Agisoft Metashape Pro» (версия 2.02). Модель была построена в масштабе 1:1 с разрешением 1 пиксель на 10 см.

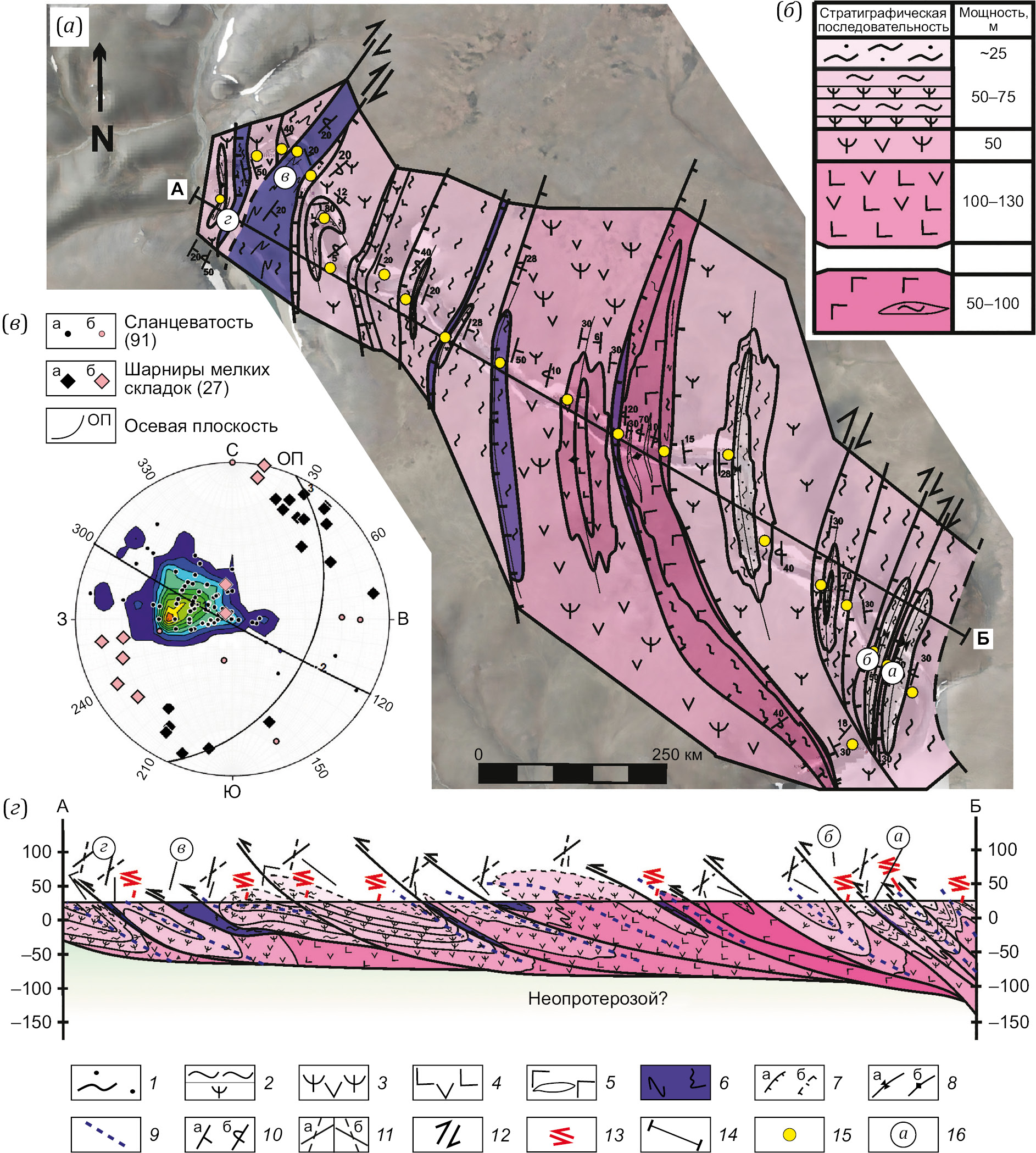

Рис. 2. Геологическая карта (а), стратиграфическая колонка (б), сетка Шмидта с вынесенными замерами элементов залегания (в) и разрез (г) вдоль каньона р. Ханневича.

Количество замеров показано в скобках. 1 – кварциты и кварц-мусковитовые сланцы; 2 – метатуфы дацитов и андезитов в чередовании с кварц-биотитовыми сланцами; 3 – метаандезиты и их туфы; 4 – метаандезиты и метабазальты; 5 – габбро-долериты и пестроцветные сланцы; 6 – сложнодеформированные зоны смятия; 7 – тектонические нарушения: достоверные (а) и предполагаемые (б); 8 – осевые плоскости основных синклиналей (а) и антиклиналей (б) (на карте); 9 – осевые плоскости на разрезе; 10 – генерализованные падения слоистости/сланцеватости в породах с указанием нормального (а) и опрокинутого залегания (б); 11 – соотношение залегания кливажа и слоистости (на разрезе): кливаж круче (а) или положе слоистости (б); 12 – направление перемещений, определявшееся по кинематическим индикаторам в обнажениях или шлифах; 13 – направление перемещений тектонических пластин (интерпретация данных по кинематическим индикаторам); 14 – линия разреза; 15 – точки отбора ориентированных образцов; 16 – места фотографии с рис. 3. Пункты (а) и (б) в легенде к сетке Шмидта характеризуют пространственное положение замеров в разрезе на удалении (а) и вблизи (б) разрывных нарушений соответственно. Расположение разреза показано на рис. 1.

Fig. 2. Geological map (а), stratigraphic column (б), Schmidt net with the strike and dip measurements (в) and cross-section along the canyon of the Khannevich River.

A number of measurements is shown in brackets. 1 – quarzites and quartz-muscovite shales; 2 – dacitic to andesitic metatuffs alternating with quartz-biotite shales; 3 – metaandesites and their tuffs; 4 – metaandesites and metabasalts; 5 – gabbro-dolerites and variegated shales; 6 – complex shear zones; 7 – faults: reliable (а) and inferred (б); 8 – axial planes of the main synclines (a) and anticlines (б) (on the map); 9 – axial planes in cross-section; 10 – generalized dips of bedding/foliation in rocks, indicating normal (a) and overturned bedding (б); 11 – cleavage/bedding relationship (in cross section): cleavage steeper (a) or lower-grade (б) than bedding; 12 – shear sense indicators in outcrops and thin sections; 13 – direction of movement of tectonic plates (interpreting information from shear sense indicators); 14 – cross-section line; 15 – oriented sampling points; 16 – photo locations from Fig. 3. Points (a) as well as in the legend to the Schmidt net (б) characterize the spatial distribution of measurement locations in the section far from (a) and near (б) the faults, respectively. Section location is shown in Fig. 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Каньон реки Ханневича

В ходе составления опорного разреза было установлено чередование эффузивных пород среднего – основного состава, гипабиссальных пород основного состава, пачек вулканогенно-осадочных пород с карбонатными прослоями, кварцитов по риолитам и песчаникам, относимых, согласно [State Geological Map…, 2000, 2008], к эдиакарской лаптевской свите (рис. 2, б). Стратиграфическая последовательность выделенных пачек вулканических и вулканогенно-осадочных пород характеризуется постепенной сменой состава в сторону более насыщенных кремнеземом пород вверх по разрезу. Так, массивные метаандезибазальты постепенно переходят в метаандезиты и метадациты с прослоями метатуфов, которые, в свою очередь, сменяются чередованием небольших (мощность не более 5 м) покровов эффузивов дацит-андезитового состава, их метатуфов и кварц-биотитовых сланцев по осадочным породам. Выше в разрезе преобладают терригенные породы (рис. 2, б). Несколько обособленно выделяются габбро-долериты (рис. 2, б), залегающие субсогласно со вмещающими породами в форме силла, но ограниченные тектоническими контактами (рис. 2, а, г). Породы в каньоне р. Ханневича повсеместно пронизаны будинированными кварц-карбонатными жилами.

Описанные выше пачки залегают в тектонических пластинах со структурами северо-западной вергентности (рис. 2, а, в), поверхность срыва которых в большинстве случаев располагается в толще сланцев (рис. 3, г). Для пород характерны пластические деформации, происходившие в процессе метаморфизма от верхов зеленосланцевой до эпидот-амфиболитовой фации. Породы смяты в сложные опрокинутые, близкие к лежачим, складки различного размера, с пологопадающими на юго-восток осевыми плоскостями (см. рис. 2, в, г).

Сами складки имеют параболический тип замка от сжатых до закрытых по классификации [Fleuty, 1964] (см. рис. 2, г). На сетке Шмидта видно (см. рис. 2, в), что большинство шарниров мелких складок ориентировано параллельно генерализованной осевой плоскости. В то же время некоторые шарниры складок практически перпендикулярны к ней. Последние задокументированы вблизи разрывных нарушений (см. рис. 2, в), и такая их ориентировка является, вероятно, результатом более молодых тектонических процессов. Рядом с дизъюнктивами также присутствуют мощные, до 10 м, сложнодеформированные зоны смятия, в которые вовлечены как осадочные, так и вулканические породы (см. рис. 2). Плоскости сместителей надвигов и взбросов падают на юго-восток и ориентированы преимущественно параллельно осевым плоскостям складок в этих зонах.

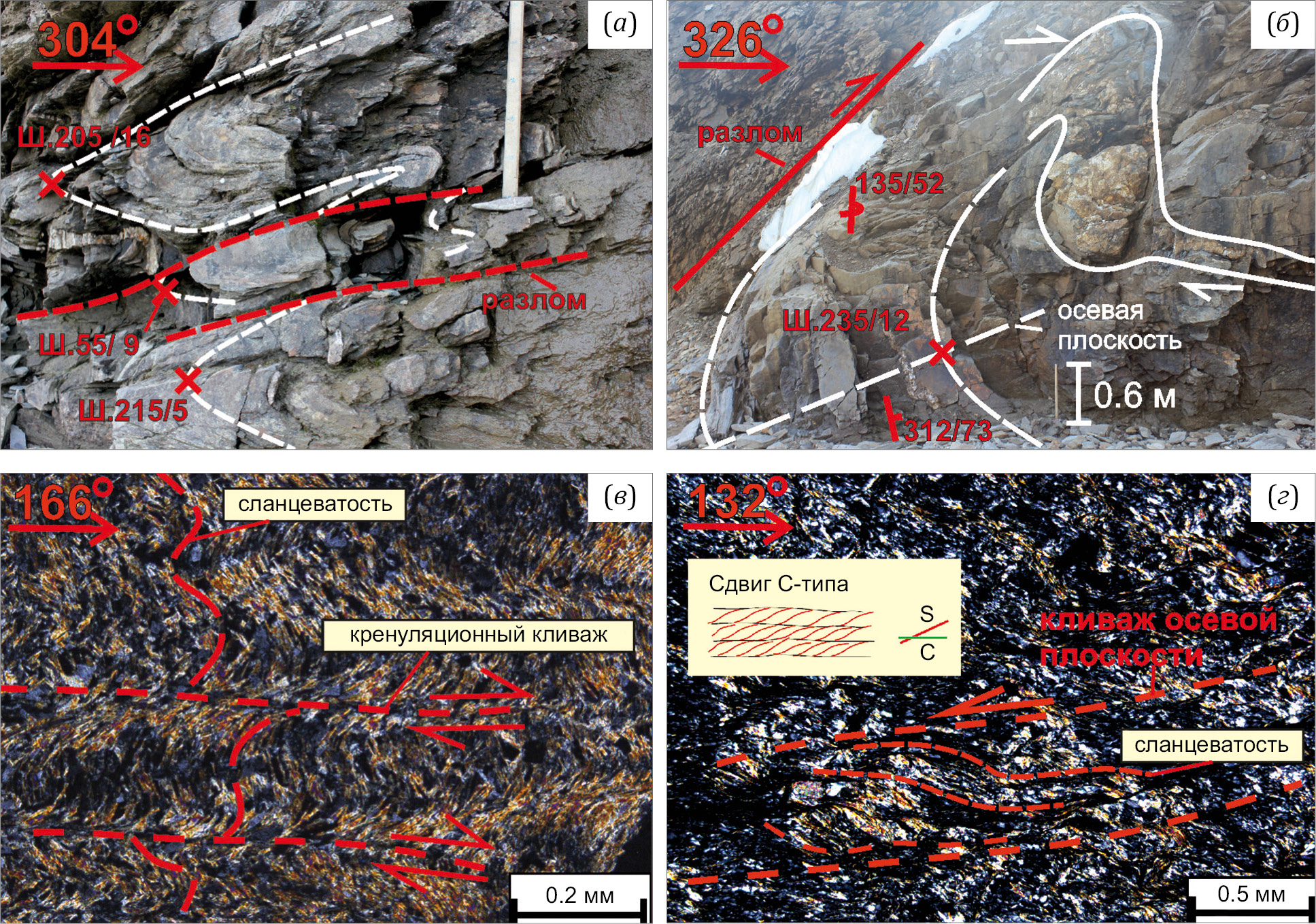

Индикаторы перемещения в породах представлены δ-образными структурами, образованными фрагментами кварцевых жил (рис. 3, б), S – складками, а также S/С структурами, которые свойственны для кварц-биотитовых сланцев и характеризуются сечением сланцеватости (S), образованной по слоистости, кливажом осевой плоскости (C) (рис. 3, г). В сложнодеформированных зонах смятия присутствует кренуляционный кливаж (рис. 3, в). Он параллелен малоамплитудным разломам, которые, в свою очередь, параллельны осевым плоскостям складок северо-западной вергентности (рис. 3, а). Все достоверные кинематические индикаторы указывают на перемещение пород в северо-западном направлении.

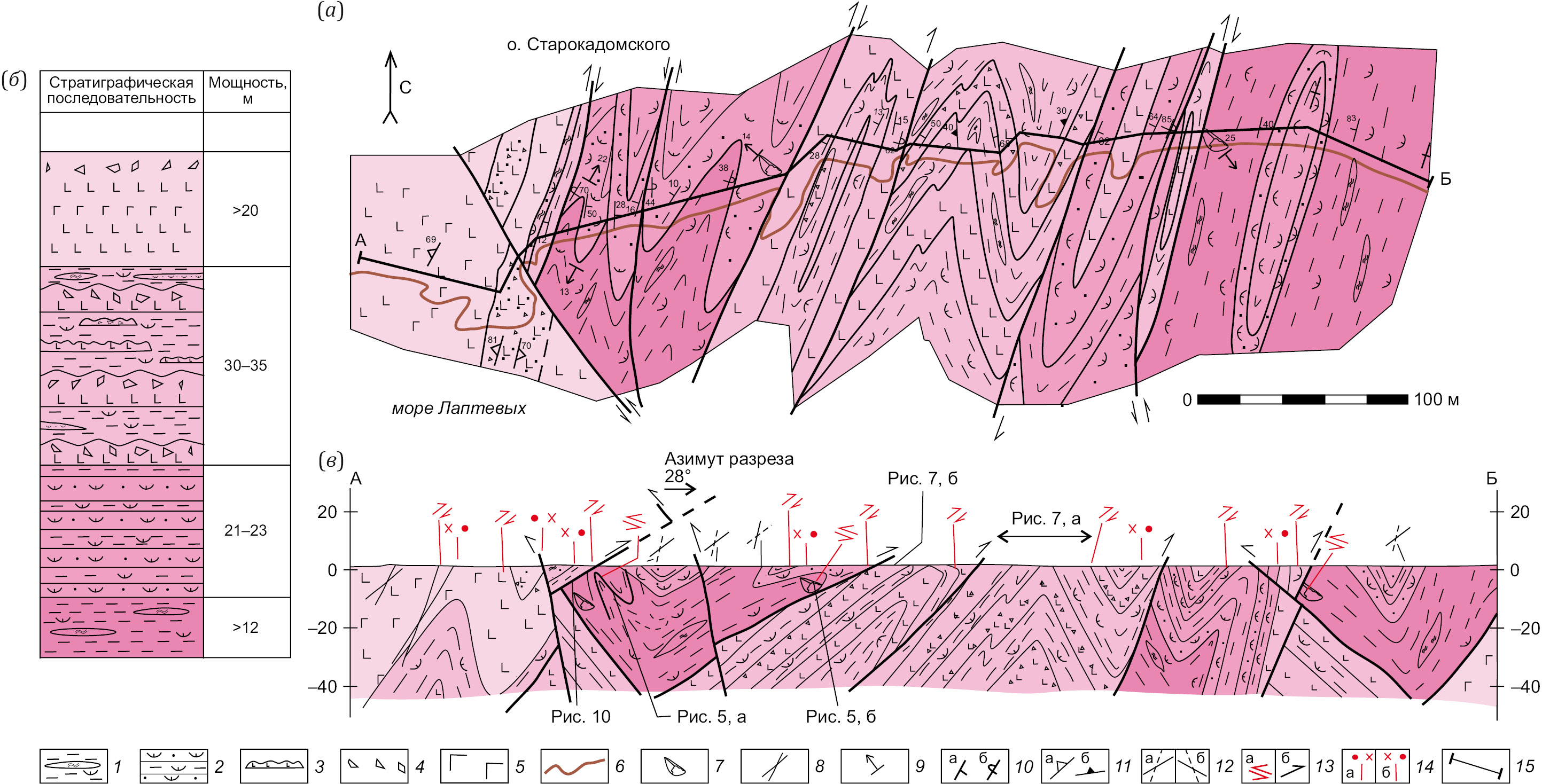

3.2. Разрез на острове Старокадомского

В пределах юго-западной части о. Старокадомского (см. рис. 1, б) развиты вулканогенно-осадочные породы, коррелируемые с островодужными сериями верхнего неопротерозоя [State Geological Map…, 2013]. В видимом основании данной толщи залегают черные метатуффиты алевритово-глинистой размерности. Выше они начинают переслаиваться с псаммит-лапиллиевыми метатуфами, а еще выше – с лавовыми потоками метабазальтов. Последние в верхней части разреза преобладают (рис. 4, б). Степень метаморфизма пород не превышает зеленосланцевой фации.

В отличие от разреза вдоль каньона р. Ханневича, для структуры о. Старокадомского характерна восток-юго-восточная вергентность большинства тектонических пластин (рис. 4, а, в).

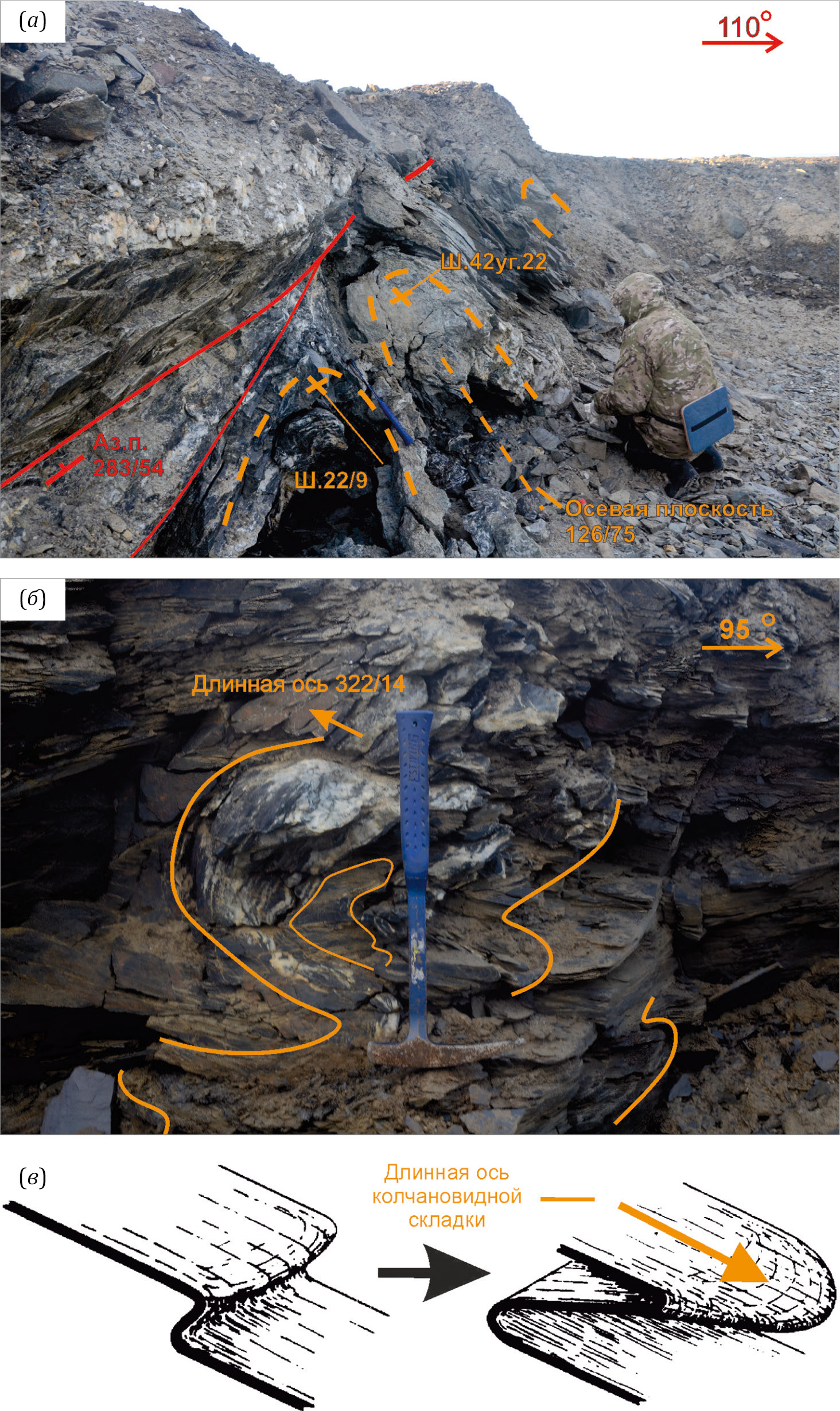

Выделяются три этапа деформаций. Структуры первого этапа в значительной степени переработаны в ходе более молодых тектонических процессов и распознаются только локально. Они диагностируются исключительно в наиболее мощных пачках метатуффитов и представлены зонами смятия с пластическими деформациями. Деформации данного этапа представлены опрокинутыми на северо-запад складками, шарниры которых ундулируют при погружении по азимуту около 20–55° (рис. 5, а). Углы падения осевых плоскостей данных складок также изменчивы – от пологих до крутых (см. рис. 4, а; рис. 5, а). Осевые плоскости складок ориентированы параллельно разрывным нарушениям, которые маркируют видимую нижнюю границу пачек метатуффитов (см. рис. 4, в; рис. 5, а). Вблизи тектонических контактов пачек развиты колчановидные складки, однообразная форма которых указывает на перемещение пород в северо-западном направлении (см. рис. 4, в; рис. 5, б, в).

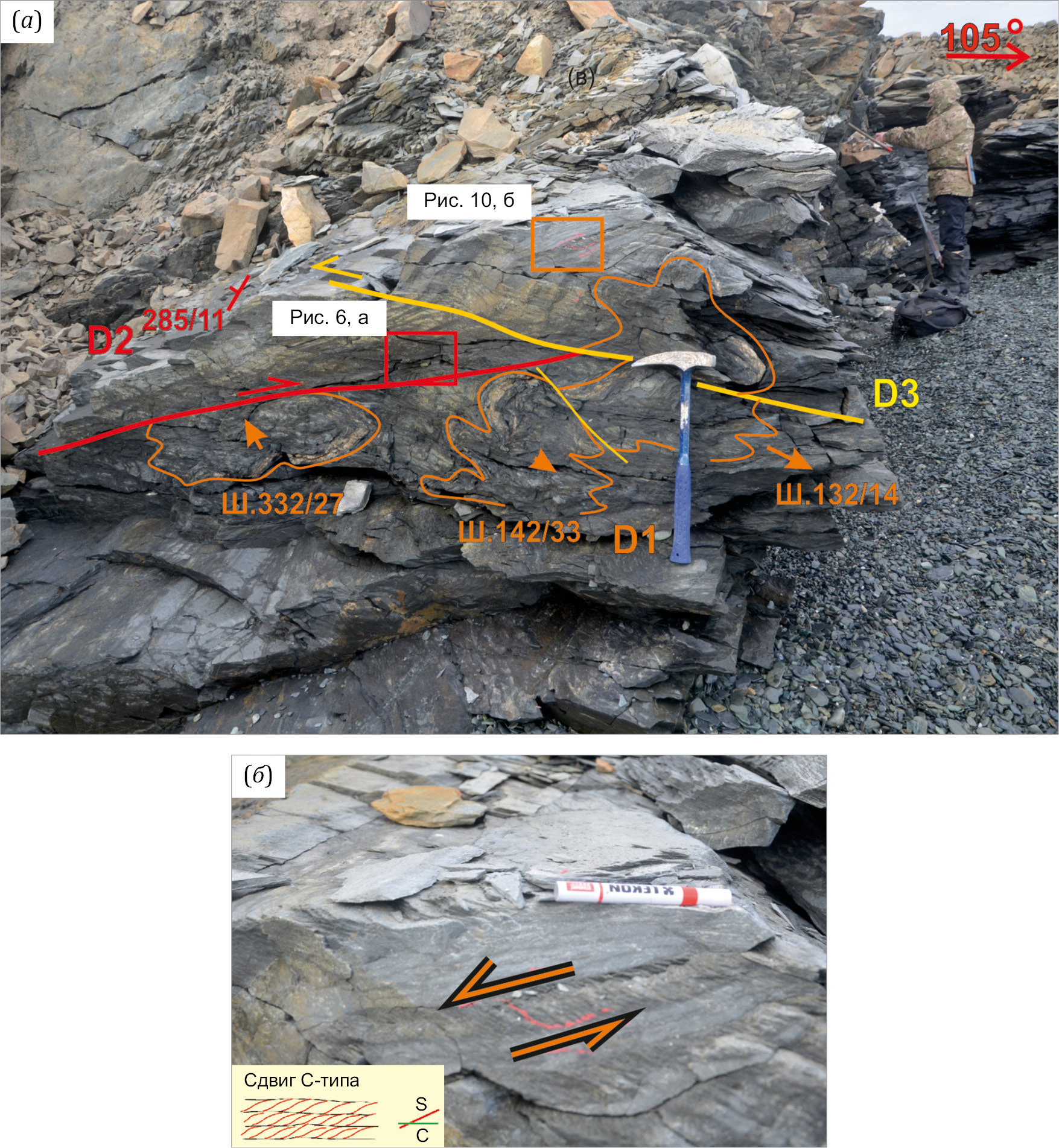

Наиболее широко проявлен второй этап деформаций, в значительной степени и сформировавший структуру, наблюдаемую на юго-западе о. Старокадомского (см. рис. 4). Второй этап деформаций содержит структуры двух фаз: первой пластических и второй хрупких деформаций. Объединение структур данных фаз в единый этап деформаций условно и основано на сходстве кинематических характеристик, а именно взбросо-надвиговых перемещений в восток-юго-восточном направлении с правосдвиговой компонентой перемещений по разломам северо-восток-юго-западного простирания.

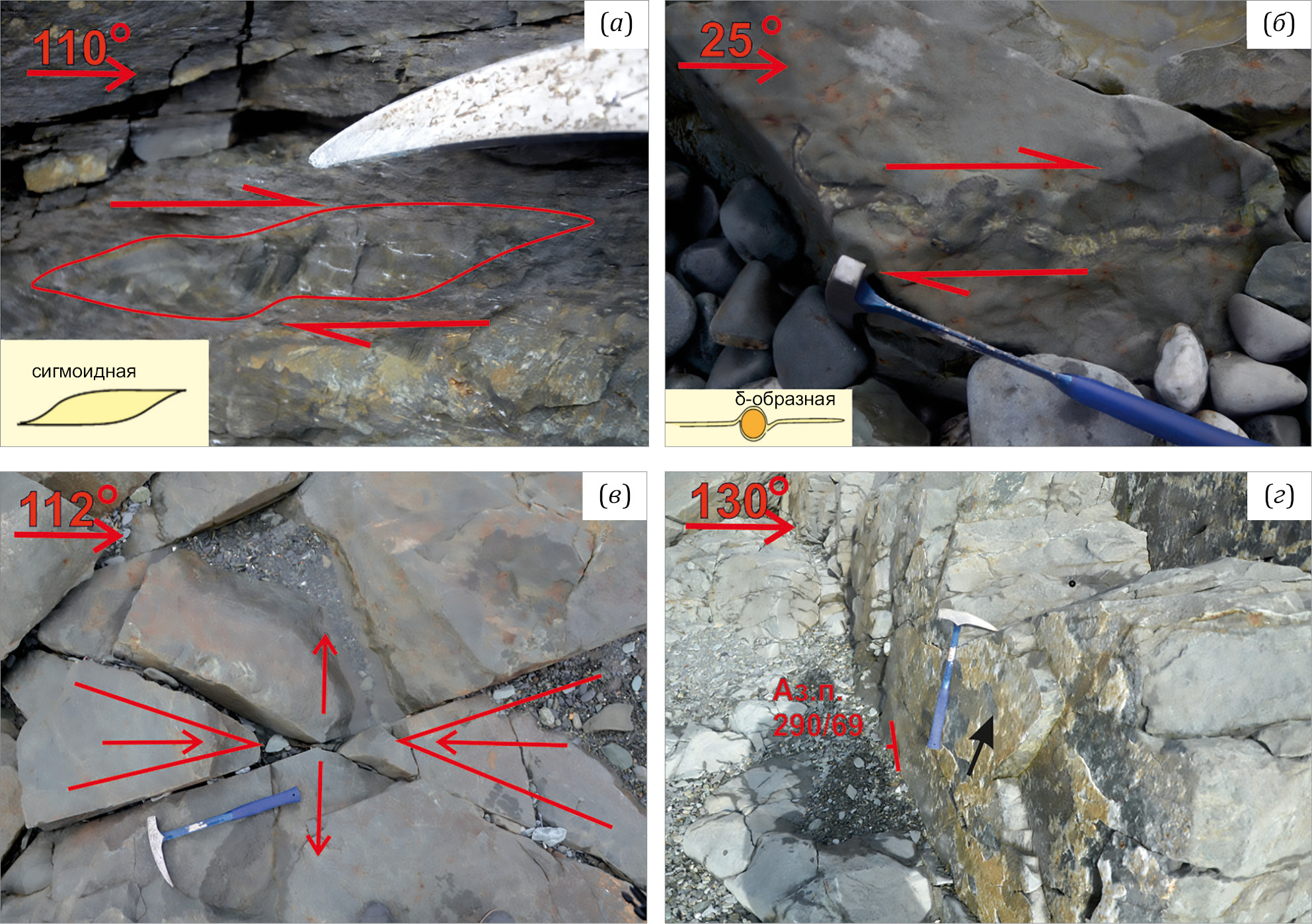

Шарниры складок, формирование которых связано с фазой пластических деформаций второго этапа, полого погружаются по азимутам от 5 до 25° или около 200°. Сами складки, в преобладающем количестве, запрокинуты на восток-юго-восток, закрытые [Fleuty, 1964] (см. рис. 4, в). Индикаторы перемещений в большинстве случаев представлены σ- и δ-образными структурами в будинированных прослоях лапиллиевых метатуфов и тремолит-актинолитовых прожилках (рис. 6, а, б). Индикаторами второй фазы хрупких деформаций являются зеркала скольжений и системы сопряженных трещин, указывающих на северо-запад-юго-восточную ориентировку оси сжатия (рис. 6, в, г).

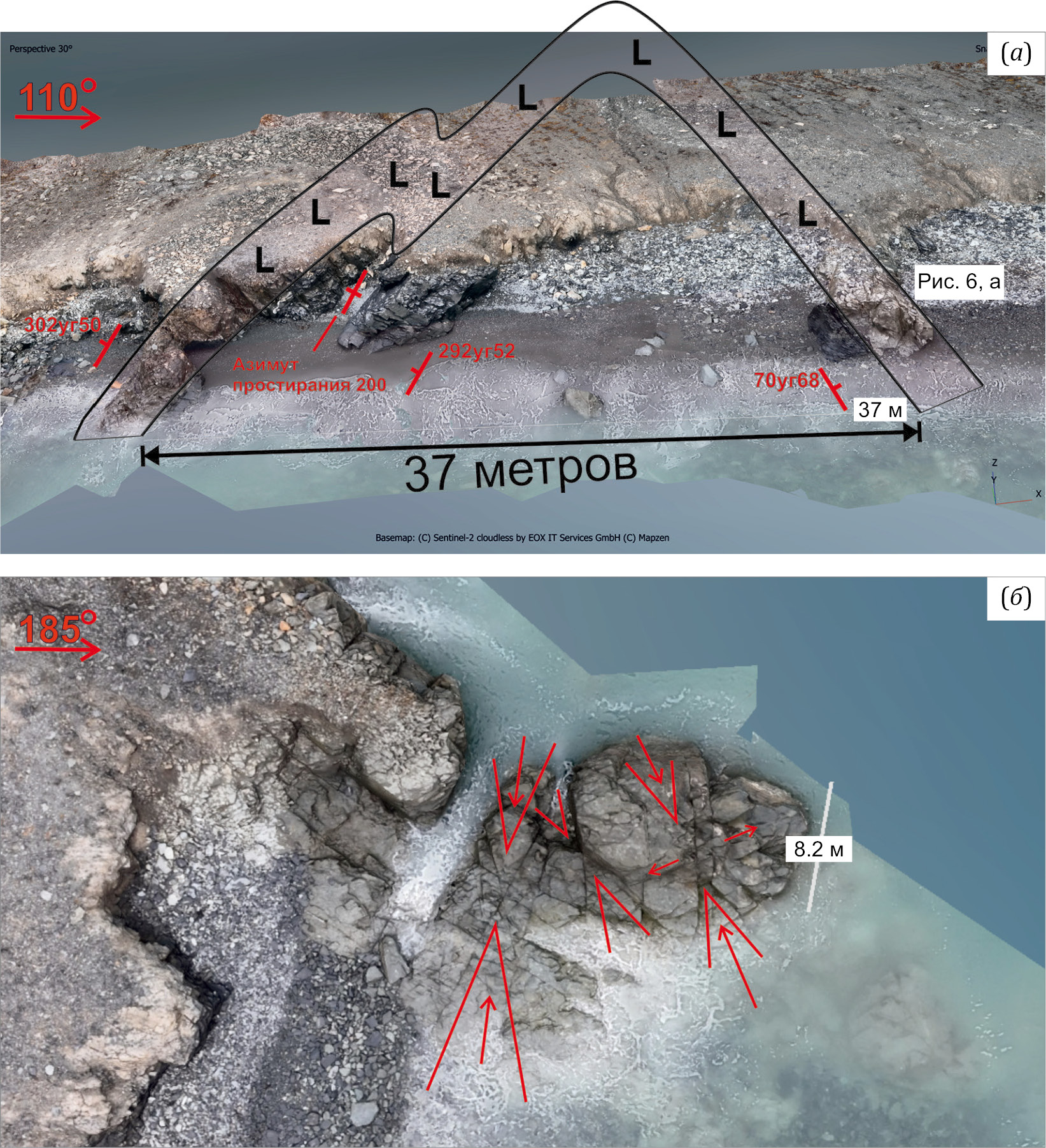

Стоит отметить, что деформации в покровах метабазальтов гораздо более простые относительно наблюдавшихся в пачках вулканокластического состава. Современная структура метабазальтов представлена как результат деформаций второго этапа – породы смяты в простые складки (рис. 7, а).

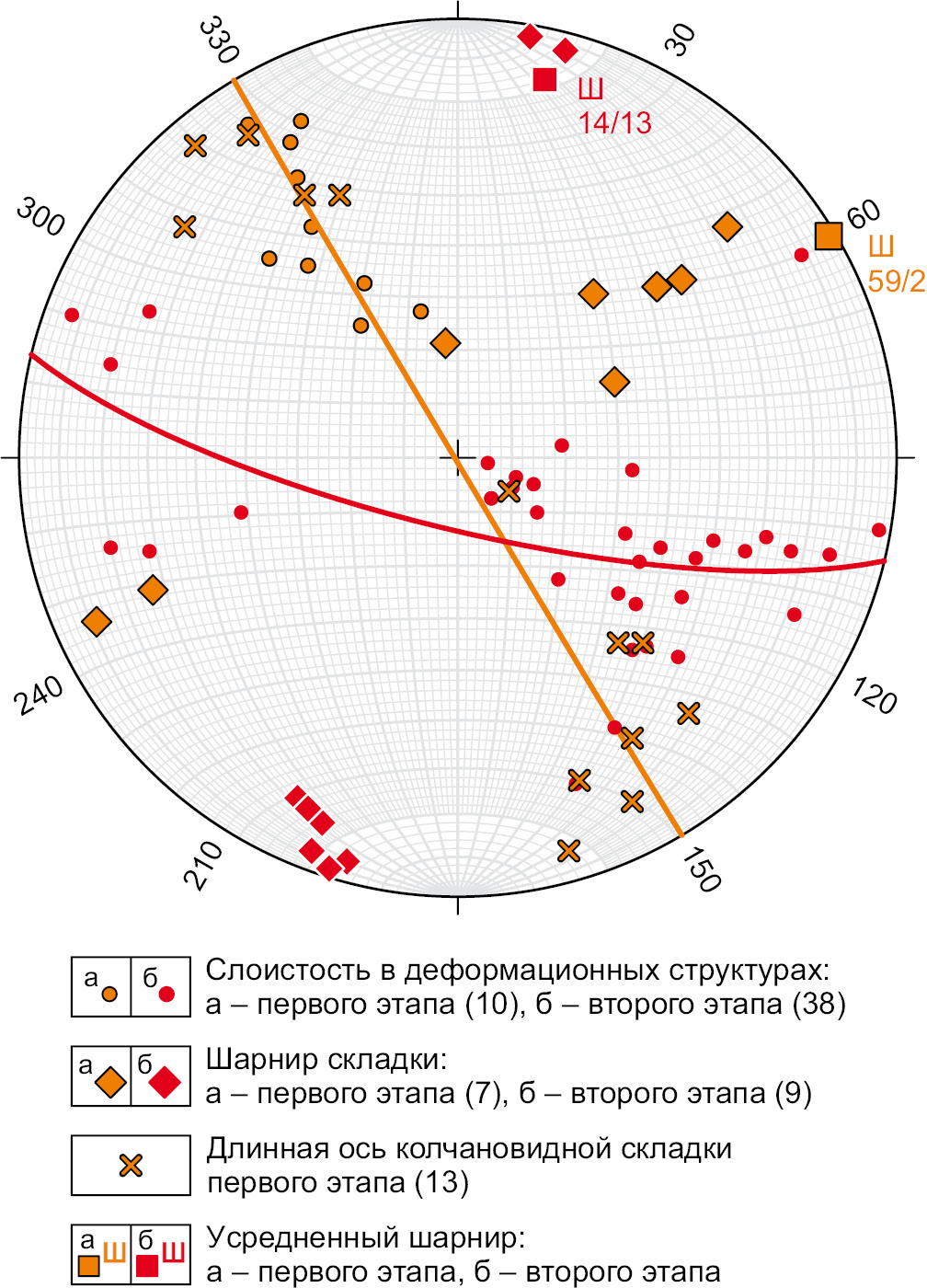

Разница в пространственной ориентировке структурных элементов первого и второго этапа, которые отмечены красным и оранжевым цветом соответственно, составляет от 30 до 40° (рис. 8). Азимуты погружения длинных осей колчановидных складок, сформировавшихся на первом этапе деформаций, отличаются на 180° и близки либо 330°, либо к 150° (рис. 8). Противоположные погружения длинных осей колчановидных складок, при сохранении единого северо-западного направления перемещений, являются результатом более молодых деформаций, которые авторы связывают со вторым этапом. Значительные изменения в углах погружения шарниров мелких складок первого этапа, вероятно, так же связаны с их поворотом в ходе деформаций второго этапа (рис. 8).

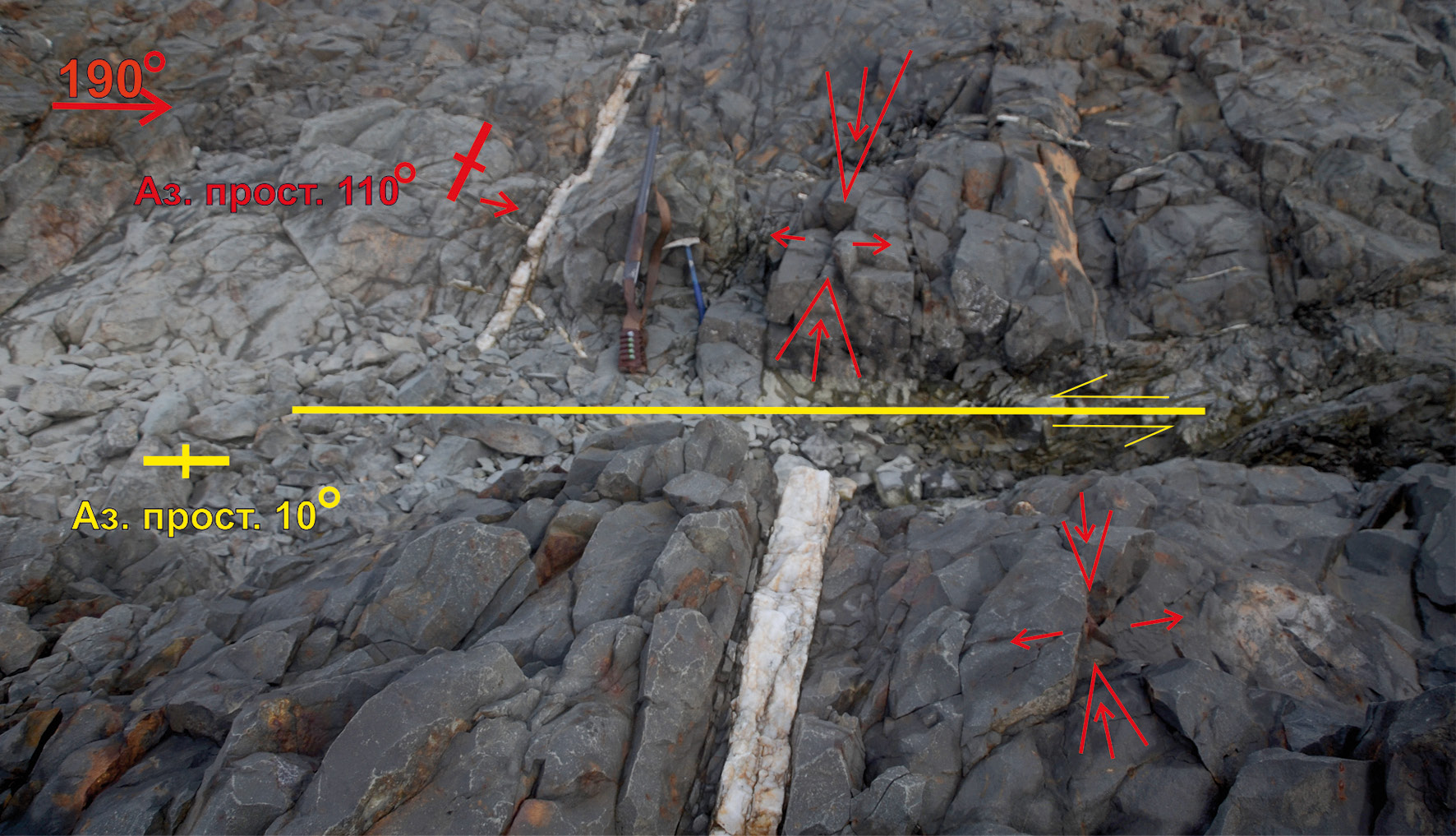

Третий этап деформаций слабо проявлен и выделяется по аналогии с соседними регионами, где деформации со сходными характеристиками развиты значительно шире [Khudoley et al., 2018]. На о. Старокадомского структуры, сформировавшиеся на этом этапе, представлены малоамплитудными разрывными нарушениями (хрупкие деформации), параллельными простиранию ГТР с преобладанием левосдвиговых перемещений (см. рис. 1, а, б). Пример деформаций третьего этапа приведен на рис. 9, где кварцевая жила ориентирована перпендикулярно оси растяжения, определяемой по сопряженным трещинам второго этапа, но при этом смещена вдоль более молодого разлома (левого сдвига), относимого авторами к деформациям третьего этапа. Реже структуры третьего этапа представлены малоамплитудными надвигами со смещением висячего крыла в северо-западном направлении (см. рис. 4, в; рис. 10, а) и взбросо-сдвигами. Разрывные нарушения третьего этапа являются самыми молодыми в тектонической истории данной территории.

Полная тектоническая история вулканогенно-осадочной толщи представлена на одном из обнажений берегового обрыва о. Старокадомского (рис. 10). Колчановидные складки первого этапа, указывающие на тектонический транспорт в северо-западном направлении, срезаны пологим надвигом второго этапа юго-восточной вергентности, на что, в частности, указывает сигмоидная структура (см. рис. 6, а; рис. 10, а). Все эти структуры смещены пологим надвигом третьего этапа, по которому перемещение пород в висячем блоке происходило в северо-западном направлении. В висячем блоке этого разлома присутствует реликтовая C/S-структура первого этапа деформаций (рис. 10, б), указывающая на северо-западное направление перемещений, такое же как в колчановидных складках, наблюдаемых в лежачем блоке надвига второго этапа деформаций (рис. 10, а).

Рис. 3. Характерные типы деформаций, наблюдаемых в породах каньона р. Ханневича (шарниры складок показаны красными крестиками).

(а) – сложнодеформированные пачки в кварцитах по риолитам; (б) – опрокинутая синформная складка с деформированной в δ-образную структуру кварцевой жилой; (в) – кренуляционный кливаж в кварц-биотитовых сланцах; (г) – наложенная C/S структура [Trouw et al., 2010] в кварц-биотитовых сланцах.

Fig. 3. Major types of deformations observed in the rocks of the Khannevich River canyon (fold bends are marked by red crosses).

(а) – highly deformed bands in rhyolite-based quartzites; (б) – an overturned synform fold with a quartz vein deformed into the δ-shaped structure; (в) – crenulation cleavage in quartz-biotite shales; (г) – superimposed C/S structure [Trouw et al., 2010] in quartz-biotite shales.

Рис. 4. Геологическая карта (а), стратиграфическая колонка (б) и разрез (в) юго-западной части о. Старокадомского.

1 – черные метатуффиты алевритоглинистой размерности базальтового состава; 2 – переслаивание псаммит-лапиллиевых метатуфов и алевроаргиллитовых метатуффитов; 3 – пиллоу-лавы; 4 – металавобрекчии; 5 – амфиболизированные габбро мелко- и среднекристаллические; 6 – береговая линия; 7 – колчановидные складки; 8 – системы сопряженных трещин (на разрезе); 9 – погружение шарниров складок; 10 – генерализованные падения слоистости в породах с указанием нормального (а) и опрокинутого залегания (б); 11 – кливаж (а), сланцеватость (б); 12 – соотношения залегания кливажа к слоистости (на разрезе): кливаж круче (а), положе слоистости (б); 13 – направление перемещений: по кинематическим индикаторам, наблюдаемым в обнажениях или шлифах (а) и тектонических пластинах (интерпретация данных по кинематическим индикаторам) (б); 14 – индикаторы направления перемещения пород с левосдвиговой (а) и правосдвиговой (б) составляющей; 15 – линия разреза. Расположение разреза показано на рис. 1.

Fig. 4. Geological map (a), stratigraphic column (б) and cross-section (в) of the southwest of the Starokadomsky Island.

1 – black silt-clay metatuffites of basaltic composition; 2 – intercalation of psammitic-lapilli metatuffs and silt-clay metatuffites; 3 – pillow lavas; 4 – metalava breccias; 5 – amphibolized fine to mediumgrained gabbro; 6 – coastal line; 7 – sheath folds; 8 – systemsof conjugate fractures (in cross-section); 9 – plunge of fold bends; 10 – generalized dips of bedding indicating normal (a) and overturned (б) bedding; 11 – cleavage (a) foliation (б); 12 – the cleavage/bedding relationship (in cross-section): cleavage steeper (a) or lower-grade (б) than bedding; 13 – direction of movements according to shear sense indicators in outcrops or thin sections (a) and in tectonic plates (interpreting information from shear sense indicators) (б); 14 – indicators of the sinistral (a) and dextral (б) sense of shear; 15 – cross-section line. Section location is shown in Fig. 1.

Рис. 5. Структуры первого этапа деформаций.

(а) – складки северо-западной вергентности (их шарниры показаны оранжевыми крестиками), на которые наложены более молодые хрупкие деформации (красные линии); (б) – колчановидные складки; (в) – механизм формирования колчановидной складки (по [Minnigh, 1979]). Размер молотка – 50 см. Расположение складок в структуре о. Старокадомского показано на профиле на рис. 4, в.

Fig. 5. The first-stage deformation structures.

(a) – folds of northwestern vergence (their bends marked with orange crosses), superimposed by younger brittle deformations (red lines); (б) – sheath folds; (в) – sheath fold formation mechanism (after [Minnigh, 1979]). The size of the hammer is 50 cm. Location of folds in the structure of the Starokadomsky Island in cross-section is shown in Fig. 4, в.

Рис. 6. Кинематические индикаторы перемещений второго этапа деформаций: будинированный прослой лапиллиевого метатуфа, образующего сигмоидную структуру (а) и δ-образная структура [Trouw et al., 2010] тремолит-актинолитового прожилка (б) первой (пластических деформаций) фазы, а также система сопряженных трещин (в) и зеркало скольжения второй (хрупких деформаций) фазы (г). Размер молотка – 50 см.

Fig. 6. Second-stage shear sense indicators: sigmoid-shaped boudinaged lapilli metatuff interlayer (а) and a δ-shaped structure [Trouw et al., 2010] of the tremolite-actinolite vein (б) of the first ductile deformation phase; a system of conjugate fractures (в) and a slickenside of the second brittle deformation phase (г). The size of the hammer is 50 cm.

Рис. 7. Деформации в покровах метабазальтов на основе дешифрирования 3D-модели.

(a) – простая закрытая антиклинальная складка, вид в разрезе; (б) – системы сопряженных трещин, вид в плане. Масштаб вычислялся непосредственно в программе «Agisoft Metashape Pro». Расположение складки и систем сопряженных трещин в структуре о. Старокадомского показано на профиле на рис. 4, в.

Fig. 7. Deformations in metabasalts based on 3D model interpretation.

(a) – a simple closed antiform fold, in cross-section; (б) – a system of conjugate fractures, in plan view. The scale was calculated using the Agisoft Metashape Pro software. Location of folds and conjugate fracture sets in the structure of the Starokadomsky Island in cross-section is shown in Fig. 4, в.

Рис. 8. Сетка Шмидта с вынесенными замерами структурных элементов первого и второго этапа деформаций для разреза на о. Старокадомского, которые отмечены оранжевым и красным цветом соответственно.

Количество замеров указано в скобках. Дуги большого круга (π-диаграммы) показывают усредненное положение нормалей к поверхностям слоистости и сланцеватости по ней для каждого этапа.

Fig. 8. The Schmidt net with the measurements of structural elements of the first (orange) and the second (red) deformation stages for the Starokadomsky Island cross-section.

A number of measurements is shown in brackets. Large circle arcs (π-diagrams) show average location of π-poles to bedding and foliation surfaces for each stage thereon.

Рис. 9. Левый сдвиг третьего этапа деформаций (желтый), смещающий жилу кварца, внедрение которой происходило в поле напряжений, идентичном определяемому по сопряженным трещинам фазы хрупких деформаций второго этапа (красный). Размер молотка – 50 см.

Fig. 9. The sinistral strike-slip fault of the third deformation stage (yellow), displacing a quartz vein, which was formed in the stress field identical to that for conjugate fractures of the second-stage brittle deformation phase (red). The size of the hammer is 50 cm.

Рис. 10. Тектоническая эволюция вулканогенно-осадочной толщи в береговом обрыве о. Старокадомского (а).

Расположение обнажения в структуре о. Старокадомского показано на профиле на рис. 4, в. Структуры первого, второго и третьего этапа деформаций показаны оранжевым, красным и желтым цветом соответственно. На фото-врезке C/S структура (б) [Trouw et al., 2010]. Размер объектов для масштаба: молоток – 50 см, маркер – 15 см.

Fig. 10. Tectonic evolution of volcanogenic sediments of the coastal cliff on the Starokadomsky Island (a).

The outcrop location in the structure of the Starokadomsky Island in cross-section is shown in Fig. 4, в. The structures of the first, second and third stages of deformation are shown in orange, red and yellow, respectively. The inset photo shows the C/S structure (б) [Trouw et al., 2010]. The reference objects for showing scale: a 50-cm hammer and a 15-cm marker.

ОБСУЖДЕНИЕ

Структурно-кинематический анализ пород верхненеопротерозойской островодужной серии позволил выделить и охарактеризовать структуры первого этапа деформаций. Наиболее хорошо они сохранились в разрезе вдоль каньона р. Ханневича, где представлены падающими на юго-восток надвигами и опрокинутыми на северо-запад складками (см. рис. 2). Как на р. Ханневича, так и на о. Старокадомского для структур первого этапа характерно широкое развитие зон смятия с пластическими деформациями, локальное развитие колчановидных складок и северо-западное направление перемещений, фиксируемое по различным кинематическим индикаторам (см. рис. 3, 5). Зоны смятия с колчановидными складками и ассоциирующие с ними поверхности срыва приурочены к наиболее пластичным пачкам, таким как сланцы для разреза р. Ханневича и метатуффиты алевритоглинистой размерности для разреза о. Старокадомского. Поздненеопротерозойский (эдиакарский) возраст деформаций первого этапа определяется тем, что типичные для них зоны смятия отмечаются в породах лаптевской свиты, возраст которой определен U-Pb (SHRIMP) методом по цирконам как 617±4 млн лет [State Geological Map…, 2000, 2008, 2013], и отсутствуют в отложениях позднеэдиакарского и палеозойского возраста. Наличие кренуляционного кливажа (см. рис. 3, в) свидетельствует, о том, что эволюция структур первого этапа деформаций могла быть довольно сложной, но для выделения разновозрастных фаз данных пока недостаточно.

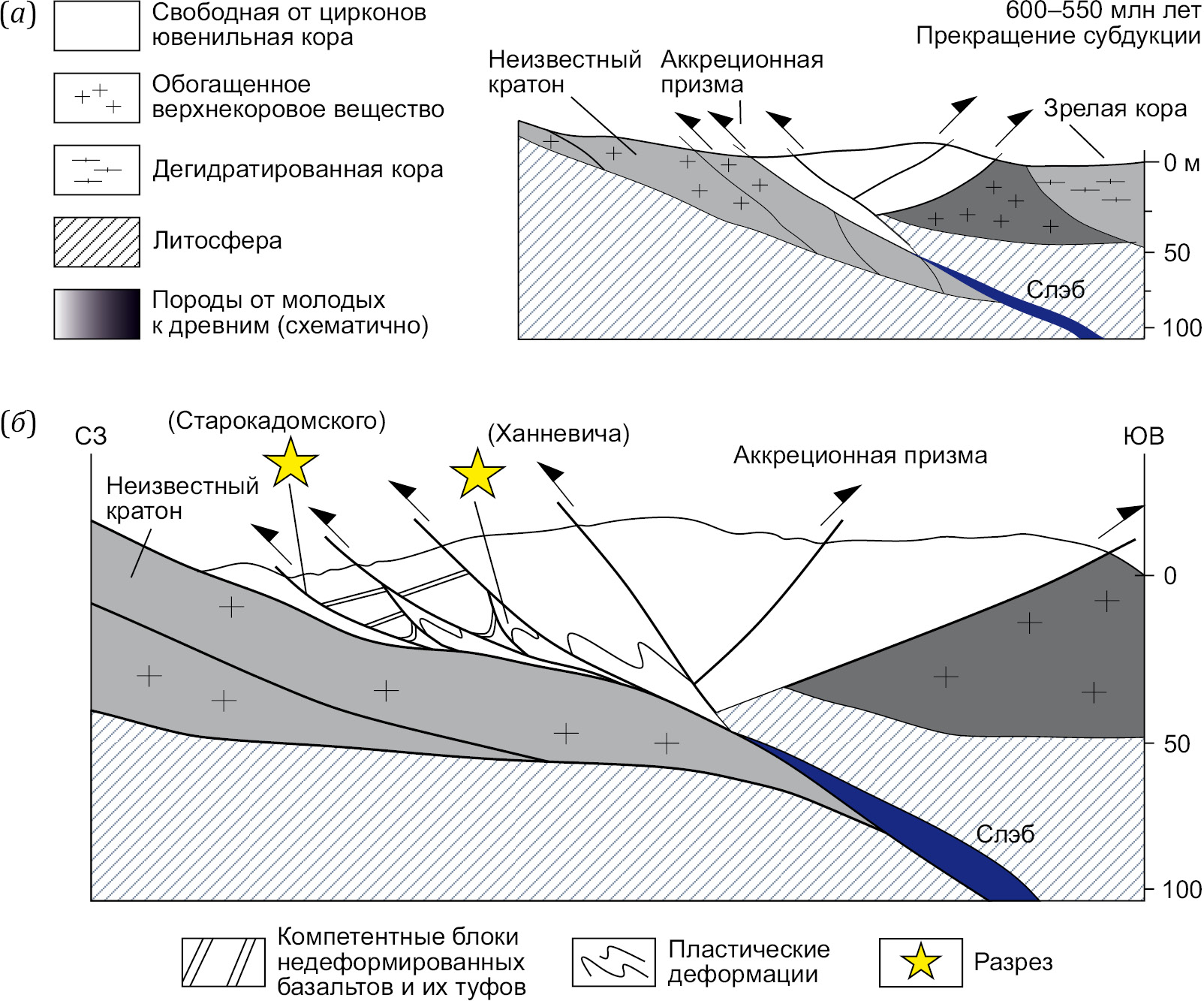

Северо-западная вергентность структур первого этапа позволяет рассматривать их как реликты структуры аккреционной призмы, формировавшейся при субдукции под Сибирскую платформу в неопротерозое [Priyatkina et al., 2017] (рис. 11, а). В породах о. Старокадомского как степень метаморфизма, так и распространение структур первого этапа деформаций заметно ниже, чем в породах каньона р. Ханневича. Это позволяет предполагать, что в структуре аккреционной призмы неопротерозойские комплексы о. Старокадомского располагались структурно выше, чем неопротерозойские комплексы каньона р. Ханневича (рис. 11, б). Для исследуемого региона сходное направление перемещений отмечалось в метаморфических толщах и ранее [Pease, 2011], но они без какого-либо обоснования были отнесены к нижнему палеозою.

Рис. 11. Строение активной окраины Сибири в неопротерозое [Priyatkina et al, 2017] (a) с указанием предполагаемого положения наблюдаемых структур первого этапа деформаций (б).

Fig. 11. The structure of an active margin of the Siberian craton in the Neoproterozoic [Priyatkina et al, 2017] (a) with reference to the inferred location of the observed first-stage deformation structures (б).

Второй этап деформаций, отчетливо проявленный в разрезе о. Старокадомского и характеризующийся юго-восточной вергентностью структур (см. рис. 4), вероятно, связан с позднепалеозойской фазой складчатости [Pogrebitsky, 1971; Vernikovsky, 1996; Kurapov et al., 2020]. Так, структурные и кинематические характеристики второго этапа деформаций аналогичны наблюдаемым в кембрийских терригенных отложениях флишоидного облика на п-ове Челюскин, что исключает их принадлежность к поздненеопротерозойским тектоническим событиям [Vernikovsky, Vernikovskaya, 2001; Dodonov et al., 2024]. В ходе второго этапа деформаций структуры, сформировавшиеся на первом этапе, были существенно переработаны. Так, на о. Старокадомского перестройка структур первого этапа деформаций отражается в ундуляции длинных осей колчановидных складок (см. рис. 8), а также в разбросе ориентировок шарниров складок северо-западной вергентности и в углах падения их осевых плоскостей (см. рис. 3, б, 5, а). Восток-юго-восточное направление перемещений пород (см. рис. 6), наложение структур второго этапа на более древние структуры (см. рис. 5, а, 10, а), а также, в целом, относительно простая морфология складок (см. рис. 7, а) являются основными характеристиками структур второго этапа деформаций, позволяющими отличать их от структур первого этапа.

Деформации третьего этапа на исследуемой территории присутствуют локально и представлены главным образом разломами с левосдвиговыми смещениями и редкими пологими надвигами со смещением висячего блока в северо-западном направлении (см. рис. 9, 10, а), реактивированными разломами первого этапа на разрезе о. Старокадомского (см. рис. 4, в, 10, а), и разрывными нарушениями, секущими осевые плоскости складок в разрезе по р. Ханневича (см. рис. 2, а). Они рассекают структуры второго этапа деформаций, но их верхняя возрастная граница остается не определенной. Необходимо отметить, что северо-западное направление перемещений по надвигам отмечалось в Южно-Таймырской тектонической зоне при доминирующей роли хрупких деформаций и отсутствии специфических сложнодеформированных зон смятия, установленных исключительно в породах неопротерозоя Центрально-Таймырской тектонической зоны. Возраст наиболее молодых деформаций в Центрально-Таймырской тектонической зоне совпадает с возрастом деформаций в Южно-Таймырской тектонической зоне и определяется методами низкотемпературной термохронологии как поздний триас – ранняя юра [Khudoley et al., 2018; Zhang et al., 2018]. С этими тектоническими событиями мы связываем и формирование структур третьего этапа деформаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты, проведенного исследования следующие.

- Поздненеопротерозойская фаза складчатости, определяемая как первый этап деформаций, в породах островодужных серий Центрально-Таймырской тектонической зоны вблизи ГТР характеризуется пластическими деформациями с северо-западным направлением надвиговых перемещений.

- Деформации в тектонических пластинах о. Старокадомского происходили в верхней части структуры аккреционной призмы и проявлены значительно слабее, чем в разрезе на р. Ханневича, соответствующем более глубокой ее части.

- Структуры второго этапа характеризуются взбросо-надвиговыми перемещениями в восток-юго-восточном направлении с правосдвиговой компонентой по разломам северо-восток-юго-западного простирания и наложены на структуры первого этапа, и, вероятно, относятся к позднепалеозойской фазе складчатости.

- Структуры третьего этапа, соотносимые с мезозойской фазой складчатости для исследуемой территории, представлены малоамплитудными хрупкими разломами с левосдвиговой компонентой перемещений или пологими надвигами с северо-западным направлением надвиговых перемещений и реактивируют разломы более ранних этапов.

Список литературы

1. Allmendinger R.W., Cardozo N.C., Fisher D., 2012. Structural Geology Algorithms: Vectors and Tensors. Cambridge University Press, New York, 289 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511920202.

2. Беззубцев В.В., Залялеев Р.М., Сакович А.Б. Геологическая карта Горного Таймыра. Масштаб 1:500000: Объяснительная записка. Красноярск, 1986. 177 с.

3. Cobbold P.R., Quinquis H., 1980. Development of Sheath Folds in Shear Regions. Journal of Structural Geology 2 (1–2), 119–126. https://doi.org/10.1016/0191-8141(80)90041-3.

4. Додонов К.С., Худолей А.К., Багаева А.А., Курапов М.Ю., Берзон Е.И., Громова П.А. Структура и этапы деформаций зоны Главного Таймырского разлома (Северо-Восточный Таймыр) // Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы – 2024: Материалы LV тектонического совещания (29 января – 3 февраля 2024 г.). М.: ГЕОС, 2024. Т. 1. С. 138–143.

5. Ershova V.B., Prokopiev A.V., Khudoley A.K., Proskurnin V.F., Andersen T., Kullerud K., Stepunina M.A., Kolchanov D.A., 2017. New U-Pb Isotopic Data for Detrital Zircons from Metasedimentary Sequences of Northwestern Taimyr. Doklady Earth Sciences 474, 613–616. https://doi.org/10.1134/S1028334X17060022.

6. Fleuty M.J., 1964. The Description of Folds. Proceedings of the Geologists’ Association 75 (4), 461–492. https://doi.org/10.1016/S0016-7878(64)80023-7.

7. Khudoley A.K., Verzhbitsky V.E., Zastrozhnov D.A., O’Sullivan P., Ershova V.B., Proskurnin V.F., Tuchkova M.I., Rogov M.A., Kyser T.K., Malyshev S.V., Schneider G.V., 2018. Late Paleozoic – Mesozoic Tectonic Evolution of the Eastern Taimyr – Severnaya Zemlya Fold and Thrust Belt and Adjoining Yenisey-Khatanga Depression. Journal of Geodynamics 119, 221–241. https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.02.002.

8. Короновский Н.В. Общая геология. М.: КДУ, 2006. 528 с.

9. Краснопевцев Б.В. Фотограмметрия: Учебное пособие. М.: Изд-во МИИГАиК, 2008. 160 с.

10. Kurapov M.Yu., Ershova V.B., Khudoley A.K., Luchitskaya M.V., Makariev A.A., Makarieva E.M., Vishnevskaya I.A., 2020. Late Palaeozoic Magmatism of Northern Taimyr: New Insights Into the Tectonic Evolution of the Russian High Arctic. International Geology Review 63 (16), 1990–2012. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1818300.

11. Lorenz H., Gee D.G., Simonetti A., 2008. Detrital Zircon Ages and Provenance of the Late Neoproterozoic and Palaeozoic Successions on Severnaya Zemlya. Kara Shelf: A Tie to Baltica. Norwegian Journal of Geology 88 (4), 235–258.

12. Metelkin D.V., Vernikovsky V.A., Kazansky A.Y., 2012. Tectonic Evolution of the Siberian Paleocontinent from the Neoproterozoic to the Late Mesozoic: Paleomagnetic Record and Reconstructions. Russian Geology and Geophysics 53 (7), 675–688. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2012.05.006.

13. Minnigh L.D., 1979. Structural Analysis of Sheath-Folds in a Meta-Chert from the Western Italian Alps. Journal of Structural Geology 1 (4), 275–282. https://doi.org/10.1016/0191-8141(79)90002-6.

14. Passchier C.W., Trouw R.A.J., 2005. Microtectonics. 2nd Edition. Springer, 366 p. https://doi.org/10.1007/3-540-29359-0.

15. Pease V., 2011. Chapter 20. Eurasian Orogens and Arctic Tectonics: An Overview. Geological Society of London Memoirs 35, 311–324. https://doi.org/10.1144/M35.20.

16. Pease V., Gee D., Vernikovsky V., Vernikovskaya A., Kireev S., 2001. Geochronological Evidence for Late-Grenvillian Magmatic and Metamorphic Events in Central Taimyr, Northern Siberia. Terra Nova 13 (4), 270–280. https://doi.org/10.1046/j.1365-3121.2001.00351.x.

17. Pease V., Scott R., 2009. Crustal Affinities in the Arctic Uralides: Northern Russia: Significance of Detrital Zircon Ages from Neoproterozoic and Palaeozoic Sediments in Novaya Zemlya and Taimyr. Journal of the Geological Society 166 (3), 517–527. https://doi.org/10.1144/0016-76492008-093.

18. Погребицкий Ю.Е. Палеотектонический анализ Таймырской складчатой системы. Л.: Недра, 1971. 248 с.

19. Priyatkina N., Collins W.J., Khudoley A., Zastrozhnov D., Ershova V., Chamberlain K., Shatsillo A., Proskurnin V., 2017. The Proterozoic Evolution of Northern Siberian Craton Margin: A Comparison of U–Pb–Hf Signatures from Sedimentary Units of the Taimyr Orogenic Belt and the Siberian Platform. International Geology Review 59 (13), 1289341. https://doi.org/10.1080/00206814.2017.1289341.

20. Проскурнин В.Ф., Симонов О.Н., Соболев Н.Н., Туганова Е.В., Уклеин В.Н. Тектонические районирование севера Центральной Сибири (Таймырский АО) // Природные ресурсы Таймыра. Дудинка, 2003. С. 178–209.

21. Равич М.Г., Чайка Л.А. Метаморфические и магматические формации Таймырского докембрия // Петрография Восточной Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 1. С. 590–719.

22. Шнейдер Г.В. Юрские отложения Северного Таймыра (п-ов Челюскин) // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Материалы VIII всероссийского совещания с международным участием (7–10 сентября 2020 г.). Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2020. С. 243–247.

23. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Таймырская серия. Масштаб 1:200000. Листы Т-47-ХХVIII, ХХIХ, XХХ (р. Марга), T-48-ХIX, XХ, ХХI (п-ов Челюскин), T-48-XХII, ХХIII, ХХIV (о-в Самуила), T-48 XХV, XХVI, XXVII (плато Лодочникова), T-48-XХVIII, XХIX, XXX (залив Симса): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2000. 186 с.

24. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Таймырско-Североземельская серия. Масштаб 1:1000000. Лист T-45-48 (м. Челюскин): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2008. 260 c.

25. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серии Северо-Карско-Баренцевоморская и Таймыро-Североземельская. Масштаб 1:1000000. Лист T-45-48 (м. Челюскин): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2013. 564 c.

26. Trouw R.A.J., Passchier C.W., Wiersma D.J., 2010. Atlas of Mylonites- and Related Microstructures. Springer, Berlin, Heidelberg, 322 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03608-8.

27. Уфлянд А.К., Натапов Л.М., Лопатин В.М. О тектонической природе Таймыра // Геотектоника. 1991. № 6. С. 76–93.

28. Верниковский В.А. Геодинамическая эволюция Таймырской складчатой области: Дис. … докт. геол.-мин. наук. Новосибирск, 1996. 202 с.

29. Vernikovsky V.A., Metelkin D.V., Vernikovskaya A.E., Sal’nikova E.B., Kovach V.P., Kotov A.B., 2011. The Oldest Island Arc Complex of Taimyr: Concerning the Issue of the Central-Taimyr Accretionary Belt Formation and Paleogeodynamic Reconstructions in the Arctic. Doklady Earth Sciences 436, 186–192. https://doi.org/10.1134/S1028334X1102019X.

30. Vernikovsky V.A., Vernikovskaya A., Proskurnin V., Matushkin N., Proskurnina M., Kadilnikov P., Larionov A., Travin A., 2020. Late Paleozoic–Early Mesozoic Granite Magmatism on the Arctic Margin of the Siberian Craton During the Kara-Siberia Oblique Collision and Plume Events. Minerals 10 (6), 571. https://doi.org/10.3390/min10060571.

31. Vernikovsky V.A., Vernikovskaya A.E., 2001. Central Taimyr Accretionary Belt (Arctic Asia): Meso–Neoproterozoic Tectonic Evolution and Rodinia Breakup. Precambrian Research 110 (1–4), 127–141. https://doi.org/10.1016/S0301-9268(01)00184-X.

32. Vernikovsky V.A., Vernikovskaya A.E., Pease V.L., Gee D., 2004. Neoproterozoic Orogeny Along the Margins of Siberia. Geological Society of London Memoirs 30, 233–248. https://doi.org/10.1144/GSL.MEM.2004.030.01.18.

33. Забияка А.И., Забияка И.Д., Верниковский В.А., Злобин М.Н., Сердюк С.С. Геологическое строение и тектоническое развитие Северо-Восточного Таймыра. Новосибирск: Наука, 1986. 144 с.

34. Zhang X., Pease V., Carter A., Kostuychenko S., Suleymanov A., Scott R., 2018. Timing of Exhumation and Deformation Across the Taimyr Fold–Thrust Belt: Insights from Apatite Fission Track Dating and Balanced Cross-Sections. Geological Society of London Special Publications 460, 315–333. https://doi.org/10.1144/SP460.3.

Об авторах

К. С. ДодоновРоссия

199034, Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7-9

199106, Санкт-Петербург, пр-т Средний, 74

А. К. Худолей

Россия

199034, Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7-9

199106, Санкт-Петербург, пр-т Средний, 74

В. Ф. Проскурнин

Россия

199106, Санкт-Петербург, пр-т Средний, 74

М. Ю. Курапов

Россия

199034, Санкт-Петербург, наб. Университетская, 7-9

199106, Санкт-Петербург, пр-т Средний, 74

А. А. Багаева

Россия

199106, Санкт-Петербург, пр-т Средний, 74

Рецензия

Для цитирования:

Додонов К.С., Худолей А.К., Проскурнин В.Ф., Курапов М.Ю., Багаева А.А. ЭТАПЫ ДЕФОРМАЦИЙ ВЕРХНЕНЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЦЕНТРАЛЬНО-ТАЙМЫРСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0842. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0842. EDN: DAWTKN

For citation:

Dodonov K.S., Khudoley A.K., Proskurnin V.F., Kurapov M.Yu., Bagaeva A.A. STAGES OF DEFORMATION OF THE UPPER NEOPROTEROZOIC COMPLEXES IN THE NORTHEAST OF THE CENTRAL TAIMYR TECTONOC ZONE. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0842. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0842. EDN: DAWTKN

JATS XML