Перейти к:

СЛУЧАЙ МАССОВОГО СЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ В БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК СУСУНАЙСКОГО ХРЕБТА ОСЕНЬЮ 2023 Г.

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0841

EDN: CQONFV

Аннотация

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2023 г. в результате выпадения большого количества жидких осадков произошел массовый сход селевых потоков, образовавшихся в пределах Сусунайского хребта в районе г. Южно-Сахалинска. Сели такого масштаба не фиксировались с 1981 г. В начале октября 2023 г. также прошли интенсивные дожди, местами вызвавшие повторный сход селевых потоков. В работе описано состояние 13 селеносных водотоков после данных событий, приведены параметры селей и перечислен причиненный ими ущерб. Особое внимание уделено механизмам зарождения селевых потоков. Также подтверждаются данные о повторяемости массового формирования селей больших объемов в районе Сусунайского хребта.

Для цитирования:

Музыченко Л.Е., Генсиоровский Ю.В. СЛУЧАЙ МАССОВОГО СЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ В БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК СУСУНАЙСКОГО ХРЕБТА ОСЕНЬЮ 2023 Г. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0841. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0841. EDN: CQONFV

For citation:

Muzychenko L.E., Gensiorovskiy Y.V. THE AUTUMN 2023 MASSIVE MUDFLOW EVENTS FORMATION IN THE MINOR RIVERS BASINS OF THE SUSUNAI RANGE AREA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0841. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0841. EDN: CQONFV

ВВЕДЕНИЕ

Экзогенные геодинамические процессы, одним из которых является селевой, распространены на территории Дальневосточного федерального округа и встречаются во многих его субъектах. Авторами данной работы и другими авторами описаны случаи формирования селевых потоков в Хабаровском крае [Vardugin, Keremkulov, 1978; Vinogradov, 1980а], на северо-востоке РФ [Kuznetsov, Bulatov, 1980], в Приморье, а также на о. Сахалин, где сели образуются в районах с горным и предгорным рельефом. Такой рельеф занимает не менее половины территории Сахалина, включая и Сусунайский хребет, исследованию селевых процессов в котором посвящена данная работа. Как правило, к образованию крупных селевых потоков приводит выпадение большого количества жидких осадков при высокой интенсивности. Считается, что крупные, вплоть до катастрофических, сели в пределах рассматриваемой территории образуются раз в 40–50 лет.

Формирование крупных селевых потоков в районе Сусунайского хребта фиксировалось в сентябре 1947 г., августе 1955 и 1981 гг. [Rybalchenko, Kazakova, 2024]. В последнем из приведенных случаев прохождение над Сахалином двух тайфунов подряд вызвало массовое селеобразование. Сели, сформировавшиеся в горах в окрестностях Южно-Сахалинска, достигли территории города и нанесли значительный ущерб. В городском парке им. Ю. Гагарина селевыми отложениями и карчами было замыто оз. Верхнее, что привело к прорыву его плотины и повреждению детской железной дороги, а также к затоплению городской территории ниже озера вдоль р. Рогатка. Селем, сошедшим в соседней долине р. Уюновка, были повреждены деревянные дома и хозяйственные постройки в районе железнодорожной больницы.

Цель данной работы – изучение случая массового образования селей на юге о. Сахалин в пределах Сусунайского хребта после прохождения циклонов 31 августа – 1 сентября и 5–7 октября 2023 г., когда большое количество выпавших осадков вызвало массовый сход природных и антропогенных селей. В работе приводится описание образовавшихся селевых потоков, а также особое внимание уделяется механизму зарождения селей.

МЕТОДИКА

Работы проводились как в полевых рекогносцировочных выходах, так и камерально. Первое полевое маршрутное исследование было выполнено 2 сентября 2023 г., непосредственно после схода селей. Такое обследование части водотоков дало возможность описать наиболее интересные в аспекте селеведения следы прохождения селевых потоков. В ходе данного маршрута был установлен основной механизм зарождения наиболее крупных селей, который был связан со сходом оползней в очаговых зонах селеобразования. Дальнейшее обследование селеносных водотоков дало более полную картину района, затронутого массовым формированием селевых потоков. При обследовании селевых бассейнов производился замер таких параметров селей, как ширина потоков, мощность селевых отложений, высота древесных заломов, высший селевой горизонт (ВСГ); определялся реологический тип селей для различных участков водотоков, фиксировались очаги зарождения селей и оползней, места основной разгрузки грязекаменных селей, после которых происходил переход потоков в наносоводную фазу. Далее, с использованием приложения QGIS Desktop, находящегося в свободном доступе, была обобщена собранная информация по событию. На карту Сусунайского хребта была нанесена схема схода селевых потоков, отображающая реологический тип селей на определенных участках водотоков. После повторного прохождения селевых потоков в некоторых селевых бассейнах было проведено дополнительное полевое обследование и добавлены новые данные к уже имеющимся.

ОПИСАНИЕ РАЙОНА ИЗУЧЕНИЯ

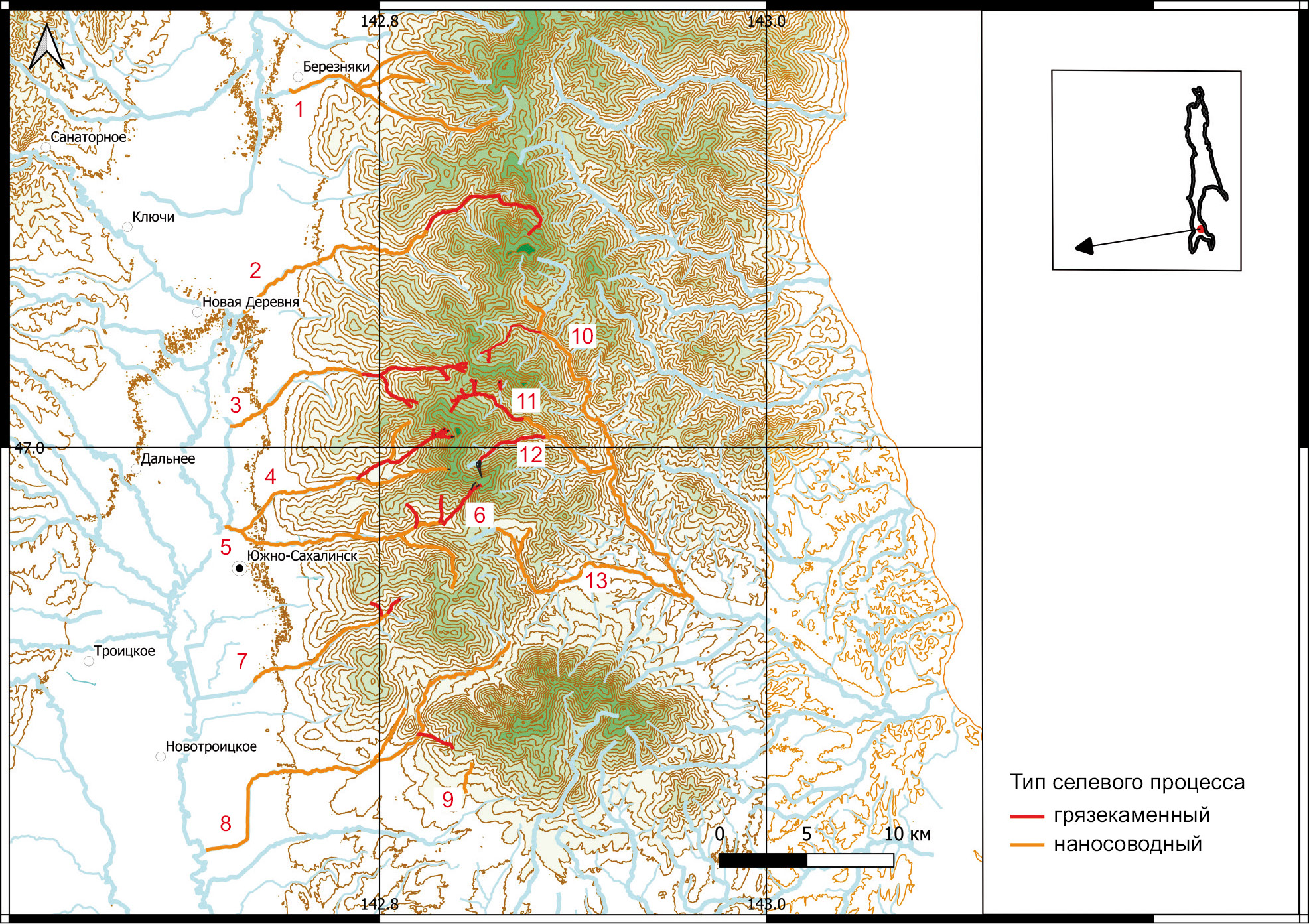

Исследуемый район находится в пределах Сусунайского хребта и его предгорий (рис. 1). Хребет расположен на юго-востоке о. Сахалин. Имеет протяженность около 55 км в направлении с севера на юг. С востока хребет понижается к водам Охотского моря, с запада – к Сусунайской низменности. Рельеф Сусунайского хребта является низкогорным, характеризуется высокой степенью расчленения. Наивысшая отметка – г. Пушкинская (1047 м).

В геологическом строении Сусунайского хребта принимают участие меловые метаморфические, мел-палеогеновые, а также верхненеоплейстоцен-голоценовые образования. Последние представлены делювиальными (dQIII–IV) отложениями, образующими на горных склонах щебнисто-суглинистые плащи, включающие глыбы, щебень, дресву, супеси и суглинки.

К мел-палеогеновым системам относятся нерасчлененные образования верхнего мела – палеоцена (K2–P1), в которые входят комплексы осадочных, вулканогенно-осадочных пород и их метаморфизованных аналогов. Интенсивно дислоцированные и смятые в изоклинальные складки породы представлены чередованием парасланцев, филлитов, филлито-песчаников, филлитовидных сланцев, а также зеленых ортосланцев, кварцитовидных сланцев и слюдистых кварцитов, имеющих подчиненное значение.

Четвертичные отложения аллювиального (аQIII–IV), элювиального (elQIV) и делювиального происхождения (dQIV) сформированы грунтами, образовавшимися в ходе процессов выветривания, размыва и переотложения коренных пород, имеют с ними схожий литологический состав.

В долинах водотоков развиты аллювиальные песчано-гравийные отложения с примесью гальки. Мощность аллювия колеблется в пределах от 0.2 до 8.0 м. Для водораздельных поверхностей характерны элювиальные отложения, представленные песчано-глинистыми грунтами с включением дресвы и щебня коренных пород. Мощность данных образований не превышает 2.0–2.5 м [State Geological Map…, 2019].

Таким образом, на склонах гор и в руслах водотоков имеется достаточное количество твердого материала для формирования оползней и селевых потоков.

Рассматриваемый район характеризуется муссонным климатом. Среднегодовая температура воздуха составляет 3.1 °C. Самым теплым месяцем является август, среднемесячная температура воздуха которого составляет 17.3 °C. Максимальная температура воздуха в этот период может достигать 34.7 °C [Weather…, 2025].

Выпадение жидких осадков в течение теплого периода года (апрель – октябрь) неравномерно. Наибольшее их количество выпадает со второй половины лета до середины осени. Для данного периода характерен выход на территорию о. Сахалин глубоких циклонов и тайфунов со значительным количеством осадков. При этом на август и сентябрь приходится их максимальная доля. По данным гидрометеорологической станции (ГМС) «Южно-Сахалинск», средние значения количества осадков для этих месяцев составляют 107 и 102 мм соответственно [Weather…, 2025]. В пределах же Сусунайского хребта данные величины значительно выше. Измерения с помощью сети суммарных осадкомеров, действовавших в 60–90-е годы ХХ в., дали средние значения для августа 230 мм, для сентября – 249 мм [The 1959–1993 Observational Data, 1994]. За весь теплый период среднемноголетнее количество осадков в днище Сусунайской долины составляет 588 мм [Weather…, 2025], а в горной части, по данным авторов работы, достигает 1500–2000 мм.

В табл. 1 приводятся значения количества осадков, выпадение которых приводило к формированию крупных селей в прошлом [Weather…, 2025]. Из представленных данных видно, что наиболее крупные случаи массового селеобразования происходили после выпадения количества осадков, превышающего месячную норму для месяца, на который приходилось событие. Также необходимо отметить, что всем перечисленным случаям предшествовало значительное увлажнение грунтов в течение 30-дневного периода до события. При этом сумма выпавших за данный период осадков составляла величину, близкую к месячной норме или превышающую ее. Отдельно следует отметить, что выпадение 151.6 мм осадков в период 31 августа – 1 сентября 2023 г. не входит во взятый авторами произвольный 30-дневный период предварительного увлажнения. Тем не менее эти осадки, безусловно, имели влияние на режим формирования селей 5–7 октября того же года.

В случае массового селеобразования в бассейнах рек, стекающих с Сусунайского хребта в западном направлении, существует угроза затопления и повреждения объектов инфраструктуры населенных пунктов, подавляющее большинство которых находится в относительной близости от хребта, в его западных предгорьях.

Рис. 1. Карта исследуемого района с выделенными руслами селевых водотоков.

1 – р. Колка; 2 – р. Красносельская; 3 – р. Бурея; 4 – р. Уюновка; 5 – р. Рогатка; 6 – р. Перевальная; 7 – р. Еланька; 8 – р. Хомутовка; 9 – р. Христофоровка; 10 – р. Луга; 11 – р. Чеховка; 12 – р. Верхняя; 13 – р. Песковка.

Fig. 1. Investigated area map with the marked mudflow channels.

1 – Kolka; 2 – Krasnoselskaya; 3 – Bureya; 4 – Uyunovka; 5 – Rogatka; 6 – Perevalnaya; 7 – Elanka; 8 – Khomutovka; 9 – Khristoforovka; 10 – Luga; 11 – Chekhovka; 12 – Verkhnyaya; 13 – Peskovka.

Таблица 1. Количество осадков, вызвавшее образование наиболее крупных селей в пределах Сусунайского хребта

Table 1. Precipitation quantity that initiated the largest mudflow events in the Susunai range area

Дата события | 01.09.1947 | 29.08.1955–30.08.1955 | 01.08.1981–07.08.1981 | 31.08.2023–01.09.2023 | 05.10.2023–07.10.2023 | |||||

Количество осадков | 73.0 | 83.0 | 107.0 | 223.0 | 100.0 | |||||

Количество осадков за событие, мм | 108.0 | 117.0 | 220.0 | 151.6 | 104.0 | |||||

Месячная норма, мм | 102.0 | 107.0 | 107.0 | 102.0 | 100.0 | |||||

Доля по отношению к месячной норме, % | 106.0 | 109.0 | 206.0 | 149.0 | 104.0 | |||||

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

В период с 31 августа по 1 сентября 2023 г., по данным ГМС «Южно- Сахалинск», выпало 151.6 мм жидких осадков [Weather…, 2025], что вызвало резкий подъем уровня воды в реках, затопление территорий, находящихся в низменностях, а также формирование оползней и селевых потоков. Сход природных селевых потоков был зафиксирован в бассейнах ряда малых рек Сусунайского хребта, таких как Колка, Красносельская, Бурея, Уюновка, Рогатка, Еланька, Луга, Верхняя, Чеховка и Песковка (последние четыре принадлежат бассейну р. Очепуха). На некоторых из перечисленных рек наблюдался карчеход. Антропогенные и природные сели сформировались в бассейнах рек Хомутовка и Христофоровка. В черту г. Южно-Сахалинска вышли селевые потоки по руслам рек Колка, Красносельская, Бурея, Уюновка, Рогатка, Еланька и Хомутовка. Повторное выпадение большого количества осадков (104.0 мм) произошло в течение 5–7 октября того же года [Weather…, 2025], когда на некоторых реках также было отмечено образование селевых потоков и оползней.

Необходимо отметить, что подавляющее число природных селей сформировалось именно во время первого из указанных событий. При выпадении осадков в октябре имел место повторный сход селевых потоков в некоторых водотоках, а также образование антропогенных селей.

Основные параметры селевых потоков приведены в табл. 2. Ущербы, вызванные прохождением селей, сведены в табл. 3.

Река Колка. Обследование долины реки показало признаки схода наносоводных селевых потоков по основному руслу и грязекаменных селей небольшого объема – по притокам. По правому притоку р. Колка (р. Столбовка), в районе оздоровительно-досугового центра «Юбилейный», сошел наиболее крупный для данного события сель, замыв отложениями русло ручья в районе его устья и сформировав небольшие завалы из древесных стволов. Немного ниже по течению были повреждены элементы берегоукрепления, расположенные вдоль территории оздоровительного центра.

Река Красносельская. Долина реки была обследована от истоков (р. Лиговка) до среднего течения – выше дачного поселка, расположенного к востоку от планировочного района Новоалександровка. В истоках р. Лиговка селевые очаги обнаружены на абс. отметке около 930 м. В верхнем течении реки образовывались небольшие грязекаменные потоки, увеличивающиеся в объеме в ходе движения вниз по долине. Зона разгрузки селей была зафиксирована в 1.3 км выше по течению от слияния рек Лиговка и Мга. Далее поток двигался по р. Красносельской в виде наносоводного селя.

Река Бурея. При обследовании долины реки от очаговой зоны до городской черты было выявлено, что множественные очаги селеобразования находятся на абс. отметках около 700 м. В верховьях река образуется при слиянии относительно равноценных притоков, в которых и происходило образование грязекаменных селей. После соединения всех небольших потоков образовался крупный для данной реки сель, который уничтожил всю растительность в пойменной зоне, переработал отмостку русла и вышел к подъездной автодороге на один из карьеров по добыче строительного камня. Водопропускное устройство не справилось с нагрузкой, в результате чего дорога была промыта на глубину около 5.0–6.0 м. Ниже по течению селевым потоком был подмыт фундамент здания насосной станции, отмостка со стороны реки была смыта.

Река Уюновка. Обследование реки проводилось от истоков на склонах пика Чехова до мостового перехода на проспекте Мира. В очагах селеобразования на абс. отметках около 900 м происходили срыв и оползание почвенно-растительного слоя (ПРС) с дальнейшим обводнением, увеличением объема и трансформацией в селевые потоки. На притоках р. Уюновка выше Уюновского водопада отмечен полный срыв отмостки русел, их значительная эрозия. На уцелевших деревьях, растущих по бортам ручьев, селями содрана кора, множество деревьев выкорчеваны в ходе эрозии русел либо сломаны двигавшимися в потоках глыбами. После водопада уклон русла реки снижается, и ниже по течению на протяжении около 4.5 км зафиксированы многочисленные зоны разгрузки грязекаменных селей. Также в среднем течении Уюновки наблюдался карчеход, в результате которого недалеко от жилого массива, расположенного по ул. Карьерной, образовался крупный залом. Скопление стволов вызвало подтопление дворовых территорий, повреждение транспортных средств. В дополнение ко всему селевые отложения заметно снизили просветы мостовых переходов через реку.

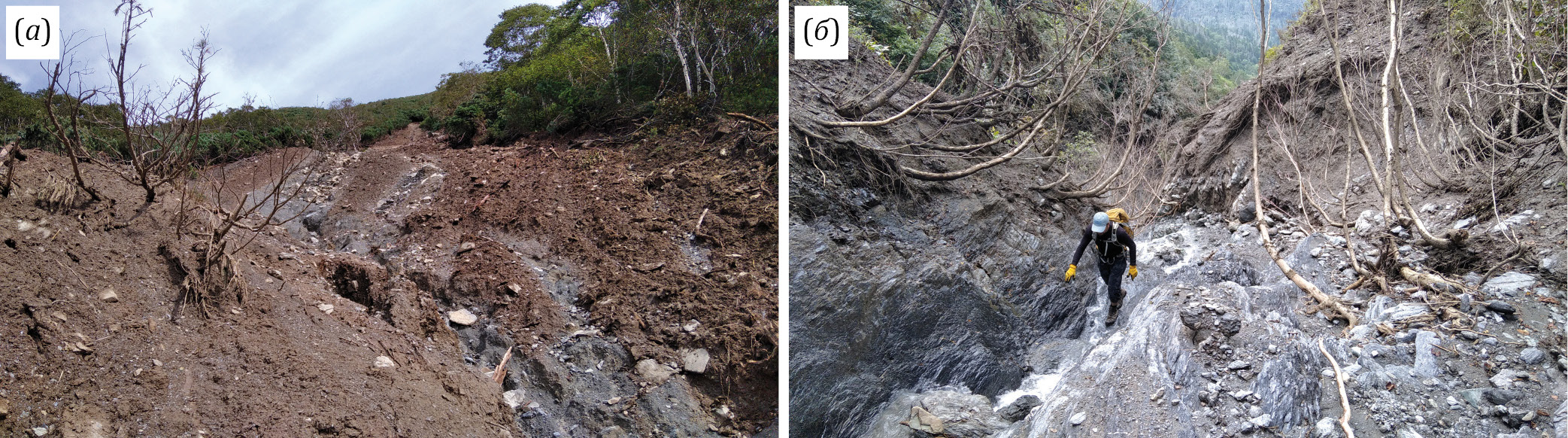

Река Рогатка. Бассейн реки представлен двумя наиболее крупными реками – Рогатка, Перевальная – и более мелкими притоками. В верхнем течении р. Рогатка, до места слияния с р. Перевальной следов схода селей отмечено не было. Напротив, по р. Перевальной был зафиксирован сход достаточно крупного грязекаменного селевого потока. Образование данного селя было обусловлено сходом оползня в верховьях р. Перевальной (рис. 2). Абсолютная отметка очага зарождения оползня – 900 м. В очаге высота стенки срыва ПРС составила около 0.5 м, ширина – около 5.0 м. По мере движения ширина оползня постепенно увеличивалась, через 160 м достигнув максимального значения около 20 м. При достижении оползнем русла постоянного водотока началось его преобразование в грязекаменный сель. В местах развития селем максимальных скоростей породы коренного залегания в русле были эродированы на глубину до 1.0 м.

По достижении автодороги Южно-Сахалинск – Лесное сель забил водопропускное устройство, при этом полотно дороги покрыл отложениями и частично размыл. В конечном счете селевой поток достиг городского парка культуры и отдыха в виде наносоводного селя. В качестве основного селеуловителя отработало оз. Верхнее в парке. Селевыми отложениями была покрыта значительная часть парковой территории, поток повредил полотно детской железной дороги. Также был отмечен сход грязекаменных селей по двум правым притокам р. Перевальной и по всем правым притокам р. Рогатка.

Река Еланька. Река была обследована после прохождения первого из двух циклонов. В основном русле Еланьки были обнаружены следы прохождения сначала грязекаменного, потом наносоводного селя. Очаг зарождения селя был зафиксирован на абсолютной отметке около 300 м. Образование селевого потока произошло после схода в русло реки оползня с левого борта долины, подпруживания реки и последующего прорыва сформировавшейся плотины. В результате ниже по течению наблюдался сход небольших оползней ввиду эрозии берегов, что привело к падению в реку множества деревьев и включению их в поток с дальнейшим образованием заломов. Массовый сход грязекаменных селей небольших объемов был отмечен на правых притоках Еланьки. Потоки выходили к автодороге, ведущей к парковке около нижней части горнолыжной трассы «Юг» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Наиболее крупный из этих потоков сошел непосредственно на территорию парковки, завалив отложениями дренажные канавы и часть парковочной площади. Сель прошел в нескольких метрах от трансформаторной подстанции, установленной в середине конуса выноса ручья, по случайности не задев ее. Объем выноса селя составил десятки кубометров грунта. В нижнем течении р. Еланька из-за накопления селевых отложений уменьшились просветы мостовых переходов на проспекте Мира и ул. Ленина.

Река Хомутовка. В верхнем течении реки (р. Марковка) во время прохождения обоих циклонов был отмечен значительный подъем уровня воды. Паводком в нескольких местах была размыта автодорога, ведущая к подножию горы Красной. Однако значительных селевых проявлений на притоках Марковки и на самой реке отмечено не было. Тем не менее во время прохождения циклонов произошло формирование антропогенных грязекаменных селей с отвала «Северный» карьера Лиственничный в долине безымянного ручья (левый приток р. Марковка). Первый из данных селей, образовавшийся в ночь с 31 августа на 1 сентября, вынес большой объем твердого материала из зоны транзита и верхнего конуса выноса, промыв на этих участках рытвины глубиной до 2.0 м и выработав новое русло в нижнем конусе выноса. Это привело к смещению устья безымянного ручья на 20 м выше по течению р. Хомутовка. По мере движения по руслу Хомутовки поток трансформировался в наносоводный, в каком виде и достиг нижнего течения реки. В среднем течении реки селем была частично подмыта автодорога, смыт временный бетонный мост. Отмостка русла Хомутовки была полностью переработана. Также были подмыты и частично смыты плиты укрепления конуса железнодорожного моста через реку, расположенного ниже проспекта Мира. В районе южного торца взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Южно-Сахалинска русло Хомутовки было частично завалено отложениями, что вызвало разлив реки и подтопление прилегающей к ВПП территории.

Второй антропогенный сель, образовавшийся в начале октября в том же месте, вынес еще больше материала, углубив эрозионные врезы в зоне транзита и на верхнем конусе выноса до двух с лишним метров. У подошвы отвала «Северный» сформировался оползень вязкопластического течения, заваливший русло безымянного ручья. Длина оползня составила около 50 м, ширина – 20 м, глубина захвата – до 4.0 м. Нижний конус выноса был промыт на глубину 1.8 м – до горизонта естественного залегания грунта.

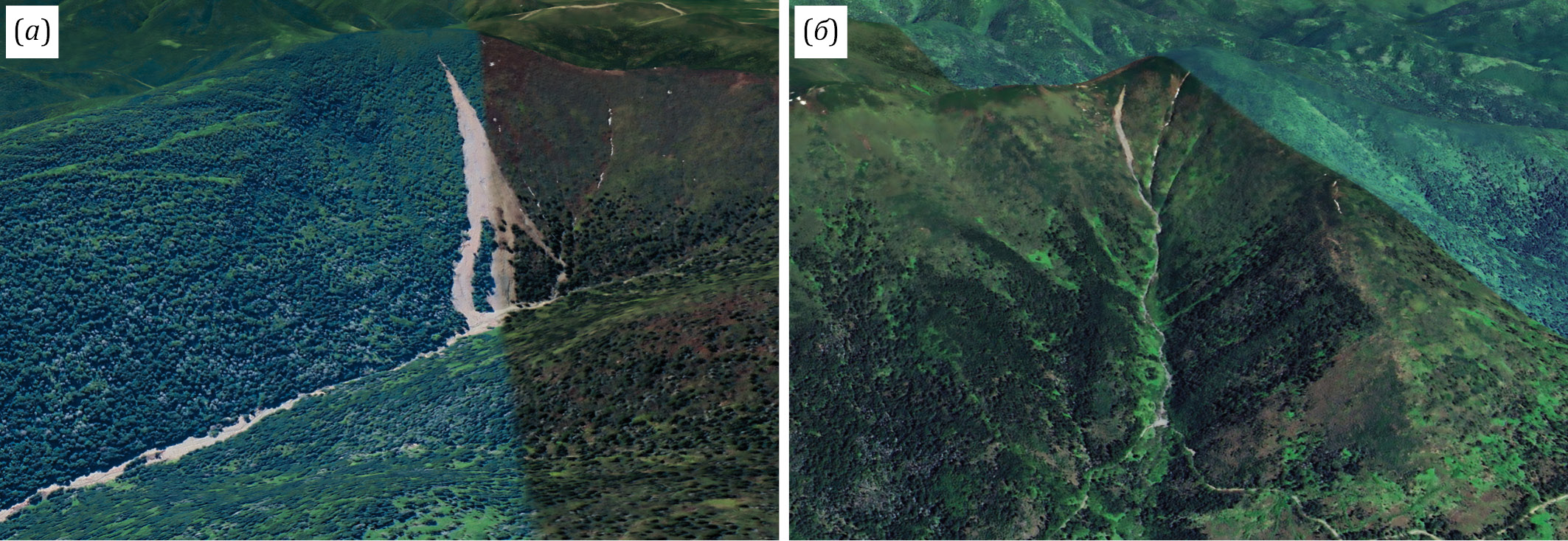

Река Верхняя. Бассейн реки заложен в самом высоком участке Сусунайского хребта и окружен вершинами г. Пушкинской (1047 м), п. Чехова (1045 м) и г. Лысой (957 м). При прохождении циклона в ночь на 1 сентября с северного склона г. Лысой сошел крупный оползень, трансформировавшийся по ходу движения в грязекаменный сель. Очаг зарождения оползня находился на абс. отметке 900 м. В этом месте был зафиксирован срыв ПРС с глубиной захвата до 0.5 м. Ширина стенки срыва составила 5.0 м. Оползень начинал движение постепенно расширяющейся полосой до ширины около 30 м. Грунты, вовлеченные в оползень-поток, были настолько переувлажнены, что далее был запущен цепной оползневой процесс, аналогичный цепному селевому процессу [Stepanova, 1989]. Начался лавинообразный рост ширины оползня с захватом все большего количества материала, так что на половине пробега оползня его ширина достигла 80 м. Далее на пути движущегося грунта оказалась положительная форма рельефа, и оползень-поток начал растекаться на три составляющих. Левый поток достиг русла временного водотока, полностью трансформировавшись в сель. Правый поток двигался до русла р. Верхней в виде оползня-потока, в середине пути частично трансформировавшись в сель, достигнув русла небольшого водотока. Центральный оползень-поток, теряя энергию на положительной форме рельефа, прошел через темнохвойный лесной массив, перемещая стоявшую на пути растительность в русло р. Верхней. Общая ширина оползня вдоль русла реки составила около 150 м, а его заплеск на левый борт долины р. Верхней достиг 20 м.

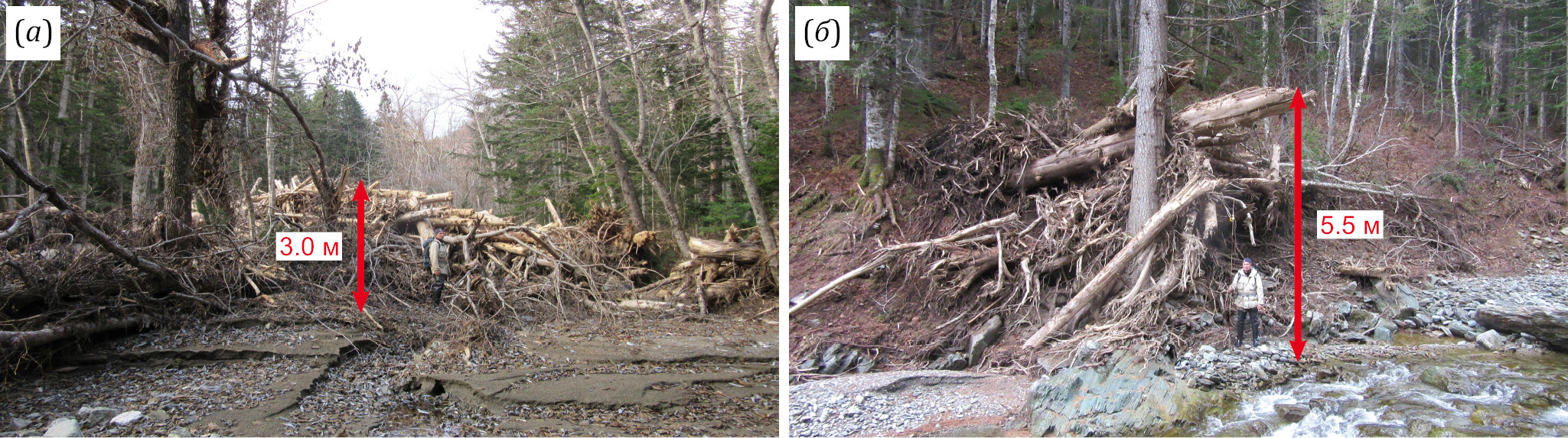

Вся сошедшая со склона масса грунта вместе с растительностью была захвачена паводком, образовавшимся в русле р. Верхней, и двигалась дальше в виде крупного грязекаменного селевого потока с включением большого количества древесного материала. Было зафиксировано перемещение селем глыбы около 5.8 м в поперечнике. В районе устья р. Чеховка сформировался первый крупный залом из бревен, вынесенных со склона г. Лысой оползнем (рис. 3).

Начиная с этого участка, заломы периодически образовывались ниже по течению р. Верхней, что вызывало подпруживание реки с последующими прорывами формирующихся плотин и дальнейшим движением накопленного материала. По обмазке стволов деревьев был определен ВСГ, который местами достигал 5.5 м.

Река Чеховка. По р. Чеховка, являющейся левым притоком р. Верхней, также был отмечен сход достаточно крупного грязекаменного селя. Река собирается из множества мелких притоков, стекающих со склонов п. Чехова и г. Пушкинской. В большей части этих водотоков сформировались грязекаменные сели, которые достигли основного русла реки и объединились в один поток. В долине реки были отмечены участки интенсивной эрозии берегов, ведущей к попаданию в сель множества деревьев и формированию заломов. К месту впадения р. Чеховка в р. Верхнюю поток дошел в наносоводной фазе.

Река Луга. Река является основным истоком р. Очепуха. Образование грязекаменных потоков зафиксировано в правых притоках реки, стекающих с северо-восточных склонов массива г. Пушкинской. Сход селей происходил аналогично сходу в долине р. Чеховка. Отмечена переработка отмостки русла р. Луга до впадения в нее р. Верхней и ниже по течению.

Река Песковка. Река является крупным правым притоком р. Очепуха. Формирование небольших грязекаменных селей было отмечено во множестве мелких притоков реки. По основному руслу схода грязекаменного селя зафиксировано не было. Тем не менее прошедшим паводком было разрушено множество водопропускных устройств грунтовой автодороги г. Южно-Сахалинск – п. Лесное.

Рис. 2. Следы оползневой и селевой деятельности в бассейне р. Перевальной. (а) – очаговая зона оползня; (б) – эродированное селем русло реки.

Fig. 2. Signs of landslide and mudflow activity in the Perevalnaya river basin. (а) – landslide source zone; (б) – mudflow-eroded river channel.

Рис. 3. Заломы из древесных стволов в долине р. Верхней. (а) – ниже впадения р. Чеховка; (б) – выше устья р. Чеховка.

Fig. 3. Log jams in the Verkhnyaya river valley. (а) – below the Chekhovka river mouth; (б) – above the Chekhovka river mouth.

Таблица 2. Характеристики селевых потоков

Table 2. Characteristics of mudflows

Селевой бассейн | Тип селевого процесса | Генетический тип селя | Реологический тип селя | Абс. высота очаговой зоны, м | Абс. высота зоны аккумуляции | Пробег селя в грязекаменной фазе, км | Мощность отложений, м | Карчеход | |||

р. Колка | Т-С, Т | П | НВ | 650 | – | – | 0.3–0.5 | ||||

р. Красносельская | Т-С, Т | П | ГК, НВ | 930 | 240 | 9.2 | 0.5–0.7 | х | |||

р. Бурея | Т-С, Т | П, А | ГК, НВ | 700 | 170 | 6.1 | 0.3–0.9 | ||||

р. Уюновка | С, Т-С, Т | П | ГК, НВ | 900 | 170 | 6.2 | 0.5–1.0 | х | |||

р. Перевальная, | С, Т-С, Т | П | ГК, НВ | 900 | 300 | 3.1 | 0.5–2.5 | х | |||

р. Еланька | С, Т-С, Т | П, А | ГК, НВ | 300 | 210 | 1.1 | 0.3–0.7 | х | |||

Ручей б/н, | Т-С, Т | А | ГК, НВ | 650 | 140 | 2.2 | 0.5–1.0 | ||||

Ручей б/н | Т-С, Т | А | НВ | 350 | – | – | 0.5–1.0 | ||||

р. Очепуха | р. Луга | Т-С, Т | П | ГК, НВ | 700 | 370 | 4.4 | 0.5–1.0 | |||

р. Верхняя | С, Т-С, Т | П | ГК, НВ | 900 | 310 | 5.1 | 0.5–1.5 | х | |||

р. Чеховка | Т-С, Т | П | ГК, НВ | 700 | 400 | 5.2 | 0.5–1.0 | х | |||

р. Песковка | Т-С, Т | П | ГК, НВ | 450 | 350 | 0.5 | 0.3–0.7 | ||||

Примечание. С – сдвиговый, Т-С – транспортно-сдвиговый, Т – транспортный селевой процесс; П – природный, А – антропогенный сель; ГК – грязекаменный, НВ – наносоводный сель.

Note. С – shear debris flow, Т-С – transport-shear debris flow, Т – transport debris flow; П – natural debris flow, А – anthropogenic debris flow; ГК – mudstone flow, НВ – mud-water flow.

Таблица 3. Ущербы от прохождения селевых потоков

Table 3. Mudflow-caused damages

Селеносный | Уничтожение | Уничтожение/повреждение | Эрозия берегов, | Повреждение ж/д путей | Размыв полотна автодорог, повреждение водопропускных устройств | Повреждение/разрушение мостовых переходов | Повреждение/разрушение элементов берегоукрепления | Повреждение/разрушение элементов инфраструктуры | Затопление городской территории | Повреждение | Замыв дренажных систем отложениями |

р. Колка | х | х | х | ||||||||

р. Красносельская | х | х | х | х | |||||||

р. Бурея | х | х | х | х | х | ||||||

р. Уюновка | х | х | х | х | х | х | х | ||||

р. Перевальная, | х | х | х | х | х | х | х | ||||

р. Еланька | х | х | х | х | х | х | |||||

Ручей б/н, | х | х | х | х | х | х | х | ||||

Ручей б/н | х | х | |||||||||

р. Луга | х | х | |||||||||

Ручей б/н, | х | х | х | х | х | х | х | ||||

Ручей б/н | х | х | |||||||||

р. Луга | х | х | |||||||||

р. Верхняя | х | х | х | ||||||||

р. Чеховка | х | х | |||||||||

р. Песковка | х | х |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное рекогносцировочное обследование упомянутых в работе водотоков показывает, что в период с 31 августа по 1 сентября 2023 г. имело место массовое образование селей в пределах Сусунайского хребта. Следует отметить, что не во всех речных бассейнах разрушительная сила сформировавшихся селевых потоков была одинаковой. Самые крупные сели образовались в районе наиболее возвышенной части Сусунайского хребта (узел п. Чехова – г. Пушкинская). Данный факт говорит о том, что осадки во время циклона были распределены так, что их большая часть выпала именно на этой территории. К сожалению, наблюдения за осадками в горах Сусунайского хребта на данный момент не ведутся и оценить их количество можно лишь умозрительно, опираясь на высотный градиент распределения осадков [Kazakov, Gensiorovsky, 2007].

Из описания селевых потоков видно, что к образованию наиболее крупных из них приводило наличие сдвигового селевого процесса по классификации Ю.Б. Виноградова [Vinogradov, 1980b], при котором зарождающийся поток уже на стадии формирования получал крупные объемы твердого материала. Оползневые селевые очаги приурочены к локальным понижениям, в которые осуществлялся сток со склонов при выпадении интенсивных осадков, и таким образом было накоплено критическое количество влаги, достаточное для формирования оползней. В точках с максимальной концентрацией стока, где по причине чрезмерного увлажнения грунт переходил в текучее состояние, происходил срыв ПРС. Далее в движение вовлекались нижележащие переувлажненные грунты с постепенным расширением и углублением зоны захвата. Получив достаточное количество водной компоненты, массы, начавшие перемещаться вниз по склонам, преобразовывались в грязекаменные селевые потоки. Последующее движение селей проходило по руслам ручьев и рек, где при уменьшении уклона шло отложение твердой составляющей потоков и переход селей в наносоводную фазу. К такому типу зарождения следует отнести сели, образовавшиеся в бассейнах рек Верхняя (рис. 4, а), Перевальная (рис. 4, б) и Уюновка. Наиболее крупный грязекаменный селевой поток сформировался в бассейне р. Верхней, начавшись со схода крупного оползня (рис. 5, а). Если принять глубину захвата оползня минимальной – 0.5 м (а местами ее значение достигало 1.5 м и более), то объем грунта, переместившегося в русло р. Верхней, составил не менее 21000 м3. Площадь оползня достигла 4.2 га, при этом больше ее половины было покрыто зрелым темнохвойным лесом.\

Рис. 4. Оползни со склонов г. Лысой (Google Earth), вызвавшие формирование селей: (а) – бассейн р. Верхней, СЗ склон; (б) – бассейн р. Перевальной, ЮЗ склон.

Fig. 4. Landslides from the Lysaya mountain slopes (Google Earth), which gave rise to the formation of debris flows: (а) – Verkhnyaya river basin, NW slope; (б) – Perevalnaya river basin, SW slope.

Рис. 5. Следы оползневой и селевой деятельности в долине р. Верхней. (а) – оползень с СЗ склона г. Лысой; (б) – наиболее крупная глыба, перемещенная селем в русле реки.

Fig. 5. Signs of landslide and mudflow activity in the Verkhnyaya river valley. (а) – landslide from the NW slope of the Lysaya mountain; (б) – the largest boulder moved by debris flow throughout the river channel.

Наличие большого количества крупных стволов деревьев, вовлеченных в оползневый и селевой процесс, обусловило формирование по ходу движения селя множества древесно-каменных завалов высотой от 3.0 до 5.5 м, прорыв которых приводил к увеличению разрушительной силы потока и охвату всей пойменной зоны реки его воздействием. По оценке, проведенной в полевых условиях, объем селя составил не менее 50000 м3.

Одним из признаков масштабности явления стало перемещение данным потоком каменной глыбы величиной около 5.8 м по максимальному измерению (рис. 5, б), и массой около 100 т. В других селях наблюдалось движение глыб и валунов размером не более 2.0 м.

Из селевых потоков, зародившихся благодаря сдвиговому процессу, наименьший масштаб имел сель на р. Еланька, который был вызван подпруживанием русла реки оползнем с включением древесных стволов, сошедшим с левого борта долины. Прорыв возникшего завала привел к формированию грязекаменного потока.

Транспортно-сдвиговый процесс зарождения селей отмечен на остальных водотоках, где масштаб потоков был меньше. При этом поступлению твердого материала в уже сформировавшийся поток заметно способствовал вторичный сдвиговый процесс, когда происходило оползание грунтов, включая древесную растительность, с подмытых бортов водотоков в их русла. В отдельных случаях наблюдалось подпруживание русел оползневыми массами и карчами, что приводило к накоплению селевого материала и дальнейшему прорыву плотин, увеличивающему размеры потоков. В ходе транспортно-сдвигового процесса селеобразования наиболее крупные потоки сформировались на реках Красносельская, Бурея, Чеховка. Антропогенный сель на р. Хомутовка также имел транспортно-сдвиговую природу зарождения. На реках, находящихся на периферии горного узла п. Чехова – г. Пушкинская, отмечен сход селевых потоков со значительно меньшей разрушительной силой, что говорит о выпадении в их бассейнах меньшего количества осадков. В таких бассейнах отмечено образование небольших грязекаменных селей в боковых притоках. При попадании этих потоков в основные русла рек ими терялась связность, после чего по рекам проходили наносоводные сели. Максимальная длина пробега грязекаменных потоков составила 9.2 км, наносоводных – 25.0 км.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2023 года в бассейнах ряда водотоков Сусунайского хребта произошел массовый сход селей. Большая часть потоков сформировалась в районе горного узла п. Чехова – г. Пушкинская. Наиболее крупные сели образовались в долинах рек Верхняя, Перевальная (Рогатка) и Уюновка в ходе сдвигового процесса зарождения. Некоторые селевые потоки достигли черты г. Южно-Сахалинска. Считается, что события такого масштаба происходят в пределах Сусунайского хребта с периодичностью раз в 40–50 лет. Предыдущий случай подобного массового селеформирования был зафиксирован в 1981 г., т.е. за 42 года до описанного в работе события, что в очередной раз подтверждает правильность оценки периодичности схода крупных селей.

Список литературы

1. Казаков Н.А., Генсиоровский Ю.В. Влияние вертикального градиента осадков на характеристики гидрологических, лавинных и селевых процессов в низкогорье // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2007. № 4. С. 342–347.

2. Кузнецов К.Л., Булатов В.М. О селевых явлениях на Корякском нагорье // Селевые потоки. М.: Гидрометеоиздат, 1980. Сб. 4. С. 80–81.

3. Рыбальченко С.В., Казакова Е.Н. Селевой режим территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» // Экологические системы и приборы. 2024. № 8. С. 11–19. https://doi.org/10.25791/esip.8.2024.1462.

4. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Дальневосточная. Масштаб 1:1000000. Лист L-(53), 54 (Южно-Сахалинск): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2019.

5. Степанова Т.С. Цепной селевой процесс и образование очагов // Селевые потоки. М.: Гидрометеоиздат, 1989. Сб. 11. С. 42–48.

6. Материалы наблюдений за осадками и снежным покровом в горах 1959–1993 гг. Южно-Сахалинск: Сахалинское УГМС, 1994.

7. Вардугин В.Н., Керемкулов В.А. Селевые явления в районе трассы БАМ // Селевые потоки. М.: Гидрометеоиздат, 1978. Сб. 3. С. 52–61.

8. Виноградов Ю.Б. Селевые явления на территории северной части Хабаровского края // Селевые потоки. М.: Гидрометеоиздат, 1980. Сб. 4. С. 82–89.

9. Виноградов Ю.Б. Этюды о селевых потоках. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 144 с.

10. Weather and Climate, 2025. Yuzhno-Sakhalinsk (in Russian) Available from: http://www.pogodaiklimat.ru/history/32150.htm (Last Accessed: March 21, 2025).

Об авторах

Л. Е. МузыченкоРоссия

693023, Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25

Ю. В. Генсиоровский

Россия

693023, Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25

Рецензия

Для цитирования:

Музыченко Л.Е., Генсиоровский Ю.В. СЛУЧАЙ МАССОВОГО СЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ В БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК СУСУНАЙСКОГО ХРЕБТА ОСЕНЬЮ 2023 Г. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0841. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0841. EDN: CQONFV

For citation:

Muzychenko L.E., Gensiorovskiy Y.V. THE AUTUMN 2023 MASSIVE MUDFLOW EVENTS FORMATION IN THE MINOR RIVERS BASINS OF THE SUSUNAI RANGE AREA. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0841. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0841. EDN: CQONFV

JATS XML