Перейти к:

О СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ ПЕРЕД СИЛЬНЫМИ КАМЧАТСКИМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСРЕДЫ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0837

EDN: XEMANX

Аннотация

Оценивается возможность влияния изменений удельного электрического сопротивления (УЭС) верхних горизонтов земной коры на формирование масштабных аномалий полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы, достаточно стабильно регистрируемых перед сильными землетрясениями в различных сейсмоактивных районах мира. Для этой цели результаты мониторинга ПЭС ионосферы на заключительных стадиях подготовки Жупановского (30.01.2016 г., Mw=7.2) и Шипунского (17.08.2024 г., Mw=7.0) землетрясений сопоставлялись с изменениями УЭС геосреды в районе Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Представленные результаты позволяют сделать вывод, что изменения ПЭС ионосферы на заключительных стадиях подготовки указанных землетрясений в значительной мере коррелируют с изменениями УЭС верхней (примерно до 1000 м) части земной коры в соответствующих подионосферных областях. Обсуждается возможная физическая основа полученных результатов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гаврилов В.А., Полтавцева Е.В., Сагарьяров И.А., Бусс Ю.Ю. О СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ ПЕРЕД СИЛЬНЫМИ КАМЧАТСКИМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСРЕДЫ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0837. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0837. EDN: XEMANX

For citation:

Gavrilov V.A., Poltavtseva E.V., Sagaryarov I.A., Buss Yu.Yu. ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHANGES IN THE TOTAL ELECTRON CONTENT OF THE IONOSPHERE BEFORE STRONG KAMCHATKA EARTHQUAKES AND THOSE IN THE SPECIFIC ELECTRICAL RESISTIVITY OF THE GEOMEDIUM. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0837. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0837. EDN: XEMANX

ВВЕДЕНИЕ

Исследования физических причин значительных изменений полного электронного содержания (ПЭС) ионосферы на заключительных стадиях подготовки сильных землетрясений уже десятки лет вызывают большой интерес. Представленные в многочисленных публикациях результаты показывают, что значительные изменения ПЭС ионосферы стабильно регистрируются в большинстве случаев за 5–12 суток до момента землетрясения, что указывает на целесообразность организации непрерывного мониторинга ПЭС ионосферы в целях краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений [Pulinets, Boyarchuk, 2004; Liu et al., 2006]. В этой связи в настоящее время в состав измерений, проводимых на крупных зарубежных геодинамических полигонах, как правило, входит и мониторинг ПЭС ионосферы [Heki, 2011; He, Heki, 2017; Tsai et al., 2006; Sharma, 2022]. Однако исходные физические причины, обуславливающие появление значительных вариаций ПЭС ионосферы накануне землетрясений, пока до конца не понятны.

К настоящему времени опубликовано значительное число работ, показывающих, что активизация сейсмотектонических процессов в земной коре оказывает существенное влияние на параметры атмосферы и ионосферы. Наиболее известным примером такого влияния можно считать ионизацию приземного слоя воздуха и соответствующие изменения напряженности вертикального электрического поля в приземном слое атмосферы при резком увеличении эманации радона перед землетрясениями [Pulinets et al., 1999; Harrison et al., 2010]. Вместе с тем объяснить формирование крупномасштабных ионосферных неоднородностей, стабильно сопровождающих интенсификацию сейсмотектонических процессов в разных регионах мира, только подобными процессами невозможно, поскольку вариации вертикального электрического поля в приземном слое атмосферы в значительной мере контролируются такими метеорологическими явлениями, как осадки, изменения атмосферного давления, циркуляция воздушных потоков и т.п. Эти процессы способны влиять на проводимость воздуха и объемную плотность зарядов в приземном слое атмосферы, что позволяет получать достаточно надежные результаты только в условиях хорошей погоды [Mikhailov et al., 2002; Surkov, 2024].

Еще сложнее объяснить эффекты, наблюдаемые в ионосфере, влиянием электромагнитных полей литосферного происхождения, возникающих в геосреде в зоне будущего очага землетрясения. Выход такого электромагнитного излучения (ЭМИ) через поверхность раздела земля – воздух крайне затруднен, так как вектор Умова – Пойнтинга из-за значительно более высокой в сравнении с воздухом проводимости Земли будет всегда направлен в сторону земной поверхности. Ситуация будет лучше только на выходах скальных коренных пород с очень низким значением удельной электропроводности.

Результаты исследований литосферно-атмосферно-ионосферных связей, представленные в работе [Pulinets, Davidenko, 2014], дают основание предполагать, что формирование значительных аномалий ПЭС ионосферы перед сильными землетрясениями в значительной мере может быть связано с изменениями удельного сопротивления (УЭС) геосреды в зоне подготовки сильного землетрясения. Такой вывод можно сделать на основании одной из современных моделей глобальной электрической цепи, где ионосфера и поверхность Земли принимаются как высокопроводящие плоскости, между которыми располагается слой низкопроводящей атмосферы [Slyunyaev et al., 2014]. Однако в указанной модели верхняя часть земной коры рассматривается как эквипотенциальная поверхность с достаточно стабильными параметрами, что не предполагает значимого влияния на параметры атмосферы и ионосферы краткосрочных (порядка суток и недель) вариаций УЭС верхней части геосреды. Вместе с тем по мнению авторов, верхнюю часть земной коры сейсмоактивных районов нельзя рассматривать как эквипотенциальную поверхность, поскольку подготовка сильных землетрясений сопровождается значительными (300–750 %) изменениями УЭС верхней части земной коры [Gavrilov et al., 2020]. При этом, как показано в работе [Pulinets, Davidenko, 2014], увеличение УЭС верхних горизонтов геосреды в зоне подготовки сильного землетрясения эквивалентно усилению амплитуды напряженности вертикального квазистатического электрического поля приземного слоя атмосферы. Таким образом, указанный процесс способен вызывать ионизацию приземного слоя воздуха с дальнейшим формированием положительной аномалии ПЭС ионосферы. При этом за 20 лет непрерывных измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне (ПГП) какого-либо влияния метеофакторов на результаты мониторинга УЭС верхних горизонтов геосреды в районе ПГП отмечено не было.

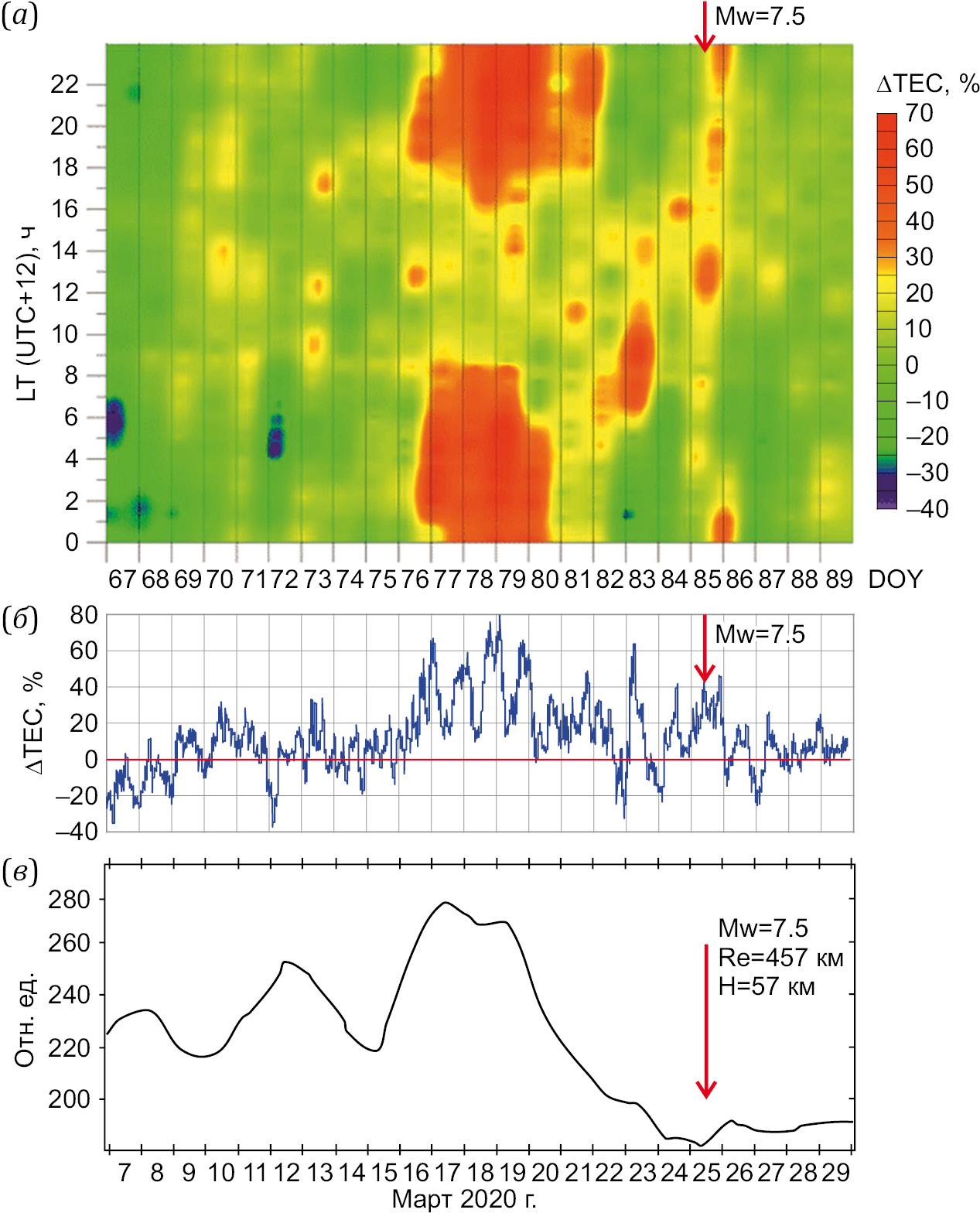

Согласованность изменений УЭС геосреды с изменениями ПЭС ионосферы впервые привлекла внимание авторов при анализе результатов, полученных накануне сильного землетрясения (МW=7.5, Re=457 км, H=57 км), произошедшего 25.03.2020 г. в северной части Курильских островов (рис. 1) [Bogdanov et al., 2020]. Можно видеть, что в течение 11 суток до момента землетрясения имела место высокая корреляция временных рядов изменений ПЭС ионосферы и УЭС геосреды. Ряд изменений УЭС геосреды был построен по данным измерений с подземной электрической антенной, созданной на базе скважины Г-1, расположенной на территории ПГП [Gavrilov, 2013; Gavrilov et al., 2021].

Указанные результаты послужили толчком к началу исследований причинно-следственных связей между изменениями УЭС геосреды и изменениями ПЭС ионосферы при подготовке сильных тектонических землетрясений. Для этой цели результаты мониторинга изменений ПЭС ионосферы сопоставляются с результатами мониторинга изменений УЭС геосреды на заключительных стадиях подготовки двух камчатских землетрясений: Жупановского (30.01.2016 г., Mw=7.2) и Шипунского (17.08.2024 г., Mw=7.0). Указанные сейсмические события являются наиболее сильными камчатскими землетрясениями за последние 25 лет по величине параметра S – отношению длины очага землетрясения к гипоцентральному расстоянию в процентах. Использование величины S позволяет учитывать, что влияние процессов подготовки землетрясения на напряженно-деформированное состояние (НДС) геосреды определяется как магнитудой землетрясения, так и гипоцентральным расстоянием. Для Жупановского землетрясения величина параметра S составила 37 %, для Шипунского – 58 %.

Рис. 1. Относительные изменения ПЭС ионосферы над районом ПГП и УЭС геосреды в районе ПГП накануне сильного землетрясения в районе Северных Курил (25.03.2020 г., Мw=7.5) (согласно [Bogdanov et al., 2020]).

(а) – карта относительных изменений ПЭС ионосферы над районом ПГП; (б) – временной ряд относительных изменений ПЭС ионосферы над районом ПГП; (в) – временной ряд относительных изменений УЭС геосреды в районе ПГП, глубина мониторинга 950 м.

Fig. 1. Relative changes in the TEC of the ionosphere over the Petropavlovsk-Kamchatsky geodynamic polygon (PGP) and in the electrical resistivity of the geomedium in the PGP area on the eve of a strong earthquake in the Northern Kuril Islands (March 25, 2020, Мw=7.5) (after [Bogdanov et al., 2020]).

(а) – a map of relative changes in the TEC of the ionosphere over the PGP area; (б) – a time series of relative changes in the TEC of the ionosphere over the PGP area; (в) – a time series of relative changes in the electrical resistivity of the geomedium in the PGP area, the monitoring depth is 950 m.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ИЗМЕНЕНИЯМИ УЭС ГЕОСРЕДЫ И ПЭС ИОНОСФЕРЫ

Для выявления возможных причинно-следственных связей между изменениями УЭС геосреды района ПГП и изменениями ПЭС в соответствующей области ионосферы для заключительных стадий подготовки Жупановского и Шипунского землетрясений строились двумерные карты пространственного распределения ПЭС для заданного временного интервала, которые затем сравнивались с временными рядами данных ПЭС ионосферы и УЭС геосреды.

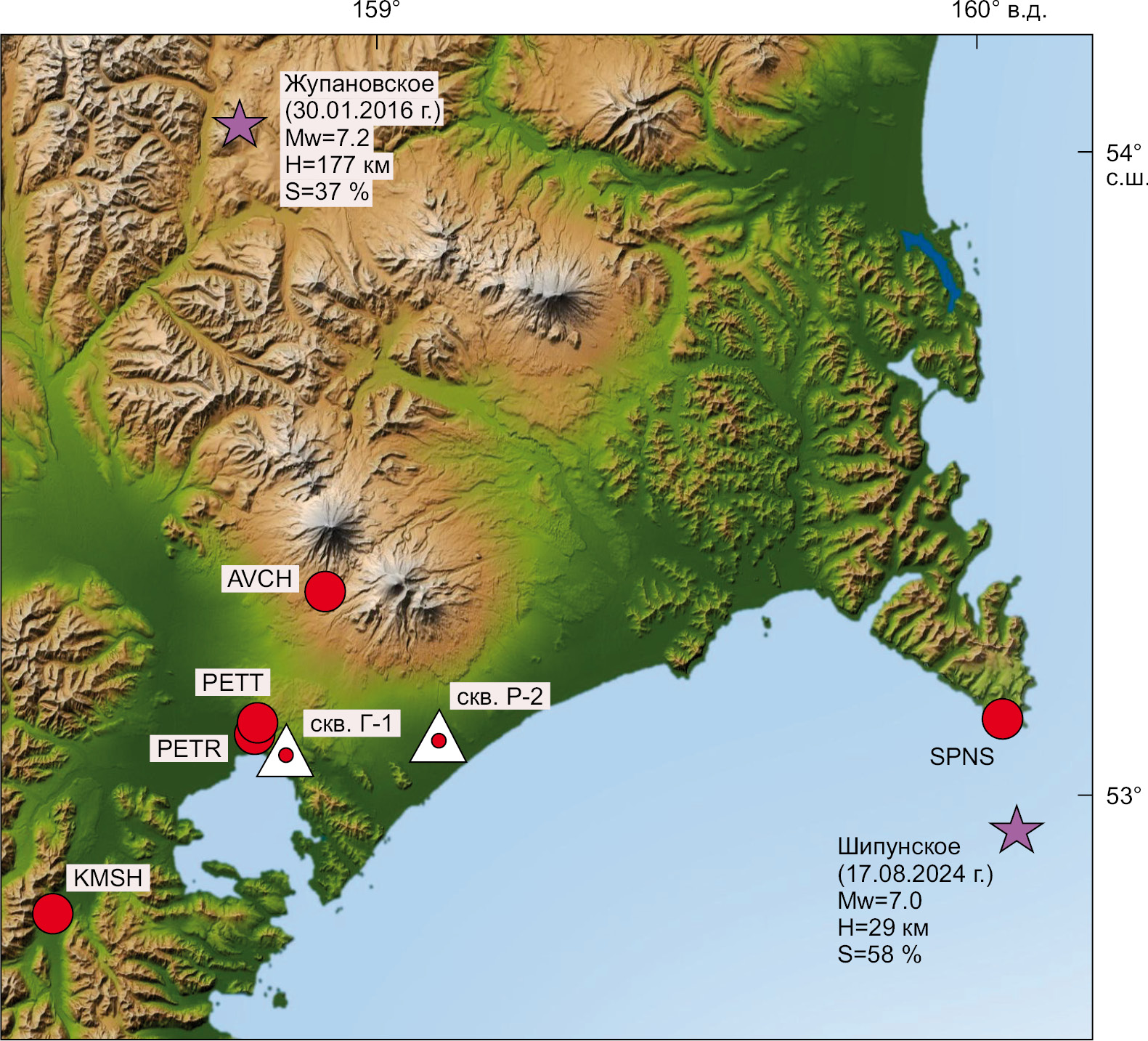

Жупановское землетрясение (30.01.2016 г., Mw=7.2, S=37 %) произошло 30 января 2016 г. в северной части Камчатской сейсмофокальной зоны на глубине 177 км. Эпицентр Жупановского землетрясения находился на суше на расстоянии 107 км от г. Петропавловска-Камчатского (рис. 2). Землетрясение ощущалось на территории Камчатского края с интенсивностью до 6 баллов по шкале MSK-64. Заключительная стадия подготовки Жупановского землетрясения сопровождалась значительными (до 750 %) аномалиями УЭС геосреды в районе ПГП, что позволило авторам за сутки до момента землетрясения дать его успешный прогноз [Gavrilov, 2017; Gavrilov et al., 2019, 2020].

Шипунское землетрясение (17.08.2024 г., Mw=7.0, S=58 %) произошло 17 августа 2024 г. на глубине 29 км. Эпицентр землетрясения был расположен в районе Авачинского залива на расстоянии 102 км от г. Петропавловска-Камчатского (рис. 2). Максимальная интенсивность сотрясений в г. Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов по шкале MSK-64. По величине параметра S, равного 58 %, Шипунское землетрясение стало рекордным среди камчатских землетрясений за последние 25 лет. Подготовка Шипунского землетрясения также сопровождалась значительными (до 350 %) аномалиями УЭС геосреды на заключительной стадии подготовки землетрясения. За девять суток до момента землетрясения авторами был сделан его успешный краткосрочный прогноз.

Рис. 2. Пункты скважинных измерений Г-1 и Р-2 (треугольники) и станции Камчатской сети ГНСС-наблюдений (кружки) в районе ПГП. Звездочками отмечены эпицентры Жупановского и Шипунского землетрясений.

Fig. 2. Borehole measurement points Г-1 and Р-2 (triangles) and the Kamchatka GNSS network stations (circles) in the PGP area. Asterisks mark the epicenters of the Zhupanov and the Shipunsky earthquakes.

ИЗМЕНЕНИЯ ПЭС ИОНОСФЕРЫ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ ПОДГОТОВКИ СИЛЬНЫХ КАМЧАТСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

3.1. Построение карт пространственного распределения ПЭС

Исходные данные. Для анализа изменений ПЭС ионосферы использовались в основном данные станций ГНСС-сети Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН (далее – КФ ЕГС РАН). Это станции AVCH, KMSH, PETR, MIL1 на временном интервале 2015–2016 гг. и станция SPNS на временном интервале 2024 г. (рис. 2). Отбор станций был проведен, прежде всего, по критерию отсутствия длинных серий пропусков в данных, технических дефектов в записях, минимального числа различных помех, а также расположения станций в достаточной близости к зоне будущего эпицентра землетрясения. Кроме этого, в 2024 г. были использованы также данные станции PETT, расположенной на территории г. Петропавловска-Камчатского (https://fcnd.ru/data/) и входящей в фундаментальную астрономо-геодезическую сеть.

Для восстановления ПЭС вдоль луча приемник – спутник по данным двухчастотных ГНСС-спутников использовалась технология, описанная в работах [Afraimovich, Perevalova, 2006; Hofmann-Wellenhof, 1992; Tsugawa et al., 2011; Klobuchar, 1986]. При этом в качестве исходных данных использовались текстовые файлы формата RINEX, в которые преобразуются все исходные данные приемников ГНСС-сетей, а также файлы навигационных сообщений соответствующих спутников. Дальнейшие преобразования исходных данных проводились в два этапа. На первом этапе в соответствии с методикой, изложенной в статье [Afraimovich, Perevalova, 2006], рассчитывались значения наклонного ПЭС, определяемого как суммарная плотность электронов вдоль луча прямой видимости между приемником и спутником, рассчитанная по двухчастотным кодовым и фазовым измерениям, а также значения угла элевации луча приемник – спутник и азимута луча приемник – спутник. Для этой цели авторы использовали программное обеспечение tec-suite v0.7.8 (https://github.com/gnss-lab/tec-suite/issues).

В ходе дальнейшей обработки данных проводилось преобразование наклонного ПЭС в вертикальное, а также рассчитывались геодезические координаты подионосферных точек, к которым привязываются значения вертикального ПЭС. В этом случае авторы использовали собственные программные средства, написанные в виде скриптов на языках Python 3.11 и Golang, позволяющие формировать временные ряды изменений ПЭС ионосферы для выбранных станций, а также создавать двумерные карты пространственного распределения ПЭС для заданного временного интервала.

Для построения карт использовались значения абсолютного вертикального ПЭС, рассчитанного по двухчастотным кодовым измерениям. Ввиду сильной зашумленности этих данных [Mylnikova et al., 2013] исходные значения ПЭС проходили предварительную обработку, в том числе фильтрацию выбросов, превышающих 2σ, и сглаживание среднемедианным фильтром в скользящем окне. Ширина окна варьировалась в зависимости от количества полученных точек за указанный период расчета, но, как правило, составляла около 50 отсчетов.

Последующий этап создания карты (перед интерполяцией данных) был связан с нанесением на карту подионосферных точек, формирующих подионосферные траектории со значениями ПЭС, рассчитанными для каждой точки. Подионосферная точка представляет собой проекцию на поверхность Земли точки пересечения луча приемник – спутник с F2-слоем ионосферы на высоте h максимума ионизации (в работе принято значение h=300 км). Для формирования пространственной карты вертикального ПЭС использовались все подионосферные точки, расположенные в заданной области, с последующим применением двумерной интерполяции. В этом случае на карте отображаются все значения ПЭС для заданного временного интервала. При этом в работе были использованы временные промежутки только темного времени суток, что в некоторой степени позволяет нивелировать влияние солнечного излучения. Для каждого месяца промежуток темного времени суток уточнялся, чтобы не захватывать в обработку восход и заход Солнца, которые способны внести периодические искажения в результаты расчетов. Например, для декабря – января период темного времени суток для Камчатки составлял 18:00–09:00 LT, для августа – 22:00–05:00 LT.

Отметим, что при таком подходе утрачивается информация о точном времени того или иного значения ПЭС. Однако, как показано ниже, использование карт, отражающих изменения значений ПЭС для темного времени суток (как абсолютных, так и относительных), рассчитанных как отклонения от выбранного геомагнитно-спокойного периода в текущем сезоне, позволяет выделять участки, на которых наблюдаются достаточно устойчивые отклонения значений ПЭС относительно фонового уровня. Анализ данных, полученных на заключительной стадии подготовки Жупановского землетрясения, показал, что такие участки в ряде случаев могут быть зоной подготовки очередного сильного близкого землетрясения.

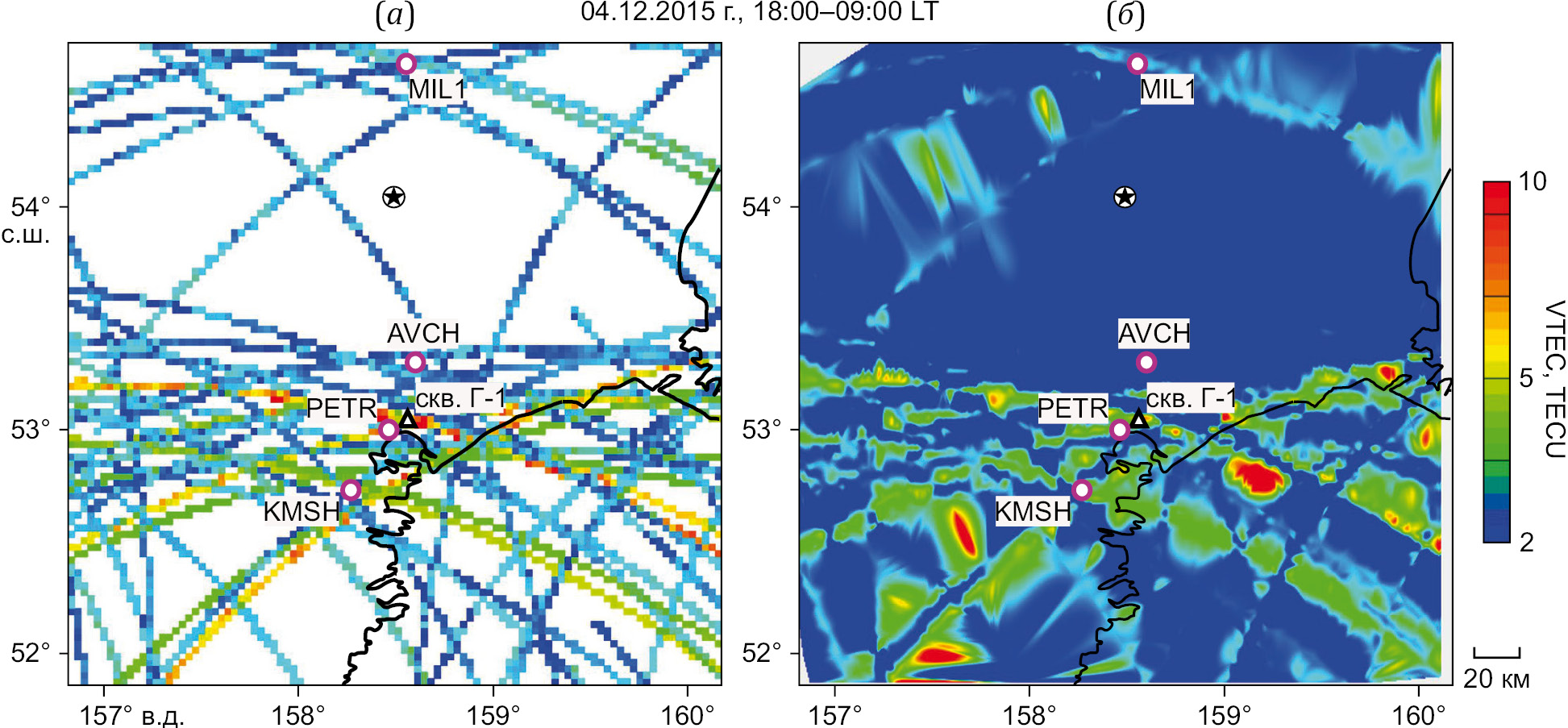

В качестве примера на рис. 3, а, представлены подионосферные траектории, построенные для геомагнитно-спокойных суток (значение индекса геомагнитной активности Dst составляло от –5 до +3 нТл) 4 декабря 2015 г. с привязкой значений абсолютного вертикального ПЭС, рассчитанных для каждой подионосферной точки. На рис. 3, б, представлен результат двумерной интерполяции соответствующих подионосферных траекторий, при этом в качестве метода интерполяции в работе был выбран метод кубических сплайнов.

Рис. 3. Построение подионосферных траекторий (а) и интерполированной двумерной карты пространственного распределения ПЭС ионосферы (б) для 04.12.2015 г., темного времени суток (18:00–09:00).

Двумерная интерполяция проводилась методом кубических сплайнов. Треугольник – пункт скважинных измерений Г-1, кружки – станции Камчатской сети ГНСС-наблюдений, звездочка – эпицентр Жупановского землетрясения.

Fig. 3. Construction of subionospheric trajectories (а) and an interpolated two-dimensional map of the spatial distribution of ionospheric TEC (б) for December 4, 2015 night (18:00–09:00).

Two-dimensional interpolation was carried out using cubic splines. The triangle is Г-1 borehole measurement point, the circles are stations of the Kamchatka GNSS observation network. The asterisk is the epicenter of the Zhupanov earthquake.

3.2. Методика построения временных рядов изменений ПЭС ионосферы

Для каждой станции ГНСС-наблюдений, представленной на рис. 2, в соответствии с методикой, приведенной в работе [Afraimovich, Perevalova, 2006], строились временные ряды, отражающие вариации ПЭС ионосферы на заключительных стадиях подготовки Жупановского и Шипунского землетрясений. Расчет ПЭС проводился с использованием двухчастотных фазовых измерений.

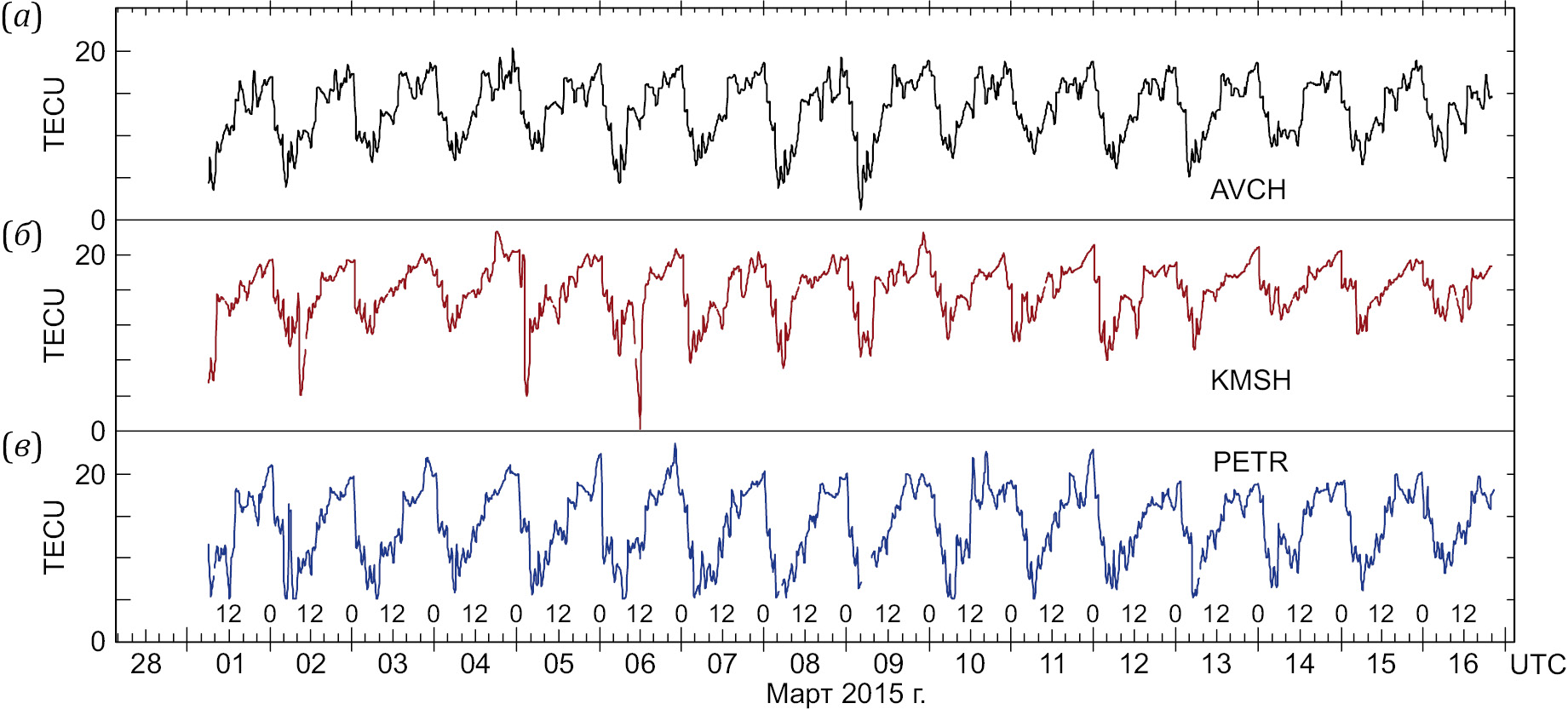

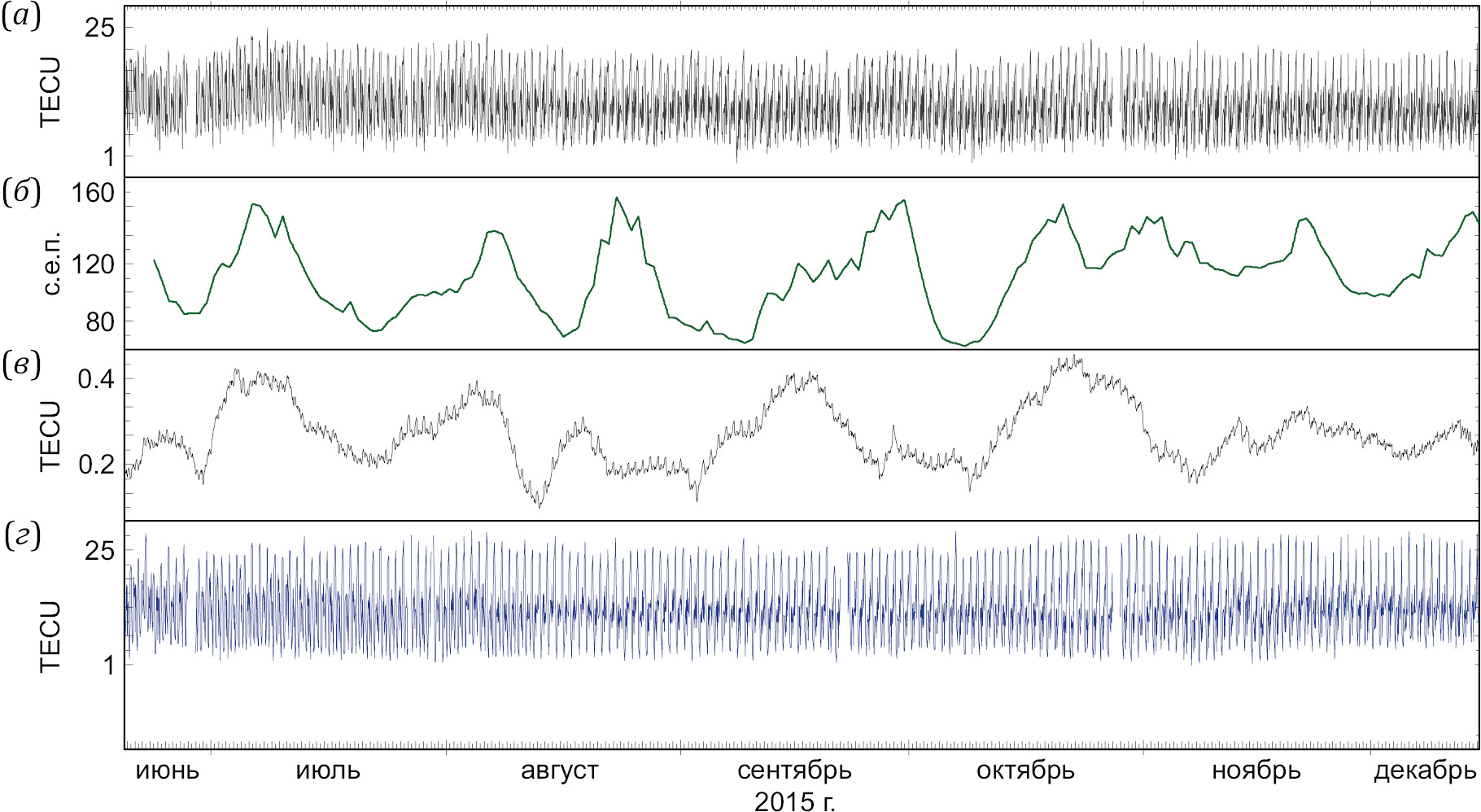

Возможная фазовая неоднозначность, возникающая при использовании такого метода получения значений ПЭС, устранялась при сравнении с рядами ПЭС, построенными с использованием кодовых измерений. Такой подход позволяет получать ряды ПЭС с низким уровнем шумов, небольшим количеством выбросов и с хорошо выделяемыми суточными вариациями ПЭС (рис. 4).

На следующем этапе временные ряды вариаций вертикального ПЭС обрабатывались в целях устранения влияния изменений индекса солнечной активности F10.7, имеющего 27-суточную периодичность. Суть такой обработки иллюстрирует рис. 5. Вначале из каждого исходного ряда вариаций ПЭС (рис. 5, а) методами линейной фильтрации выделялся ряд 27-суточной компоненты (рис. 5, в). Данные этого ряда затем использовались для значительного уменьшения влияния изменений индекса солнечной активности F10.7 на данные ряда вариаций ПЭС. Для этой цели применялись методы линейной регрессии в скользящем окне. Отметим, что на отдельных временных интервалах коэффициент корреляции между рядом 27-суточной компоненты и рядом индекса солнечной активности F10.7 достигал значений 0.8. Конечный результат такой достаточно деликатной обработки исходных рядов вариаций ПЭС иллюстрирует рис. 5, г.

Для корректного сопоставления временных рядов изменений ПЭС ионосферы с рядами мониторинга УЭС геосреды проводилась дальнейшая обработка рядов вариаций ПЭС, направленная на устранение влияния изменений геомагнитной обстановки. Для этой цели формировались ряды изменений ПЭС ионосферы, в которых использовались исключительно данные измерений, полученные на временных интервалах темного времени суток. (Отметим, что конкретные значения таких интервалов зависят от сезона). Затем для таких рядов проводилcя расчет огибающей сверху (максимального уровня) в скользящем окне около недели (10000 минут) с последующим сглаживанием также в недельном скользящем окне. Такое последовательное сглаживание было направлено на устранение кратковременных всплесков, связанных с изменением геомагнитной обстановки. Эффективность такой постобработки рядов вариаций ПЭС иллюстрирует рис. 6, на котором полученный в ходе обработки ряд показан в сравнении с рядом изменений Dst-индекса геомагнитной активности.

На врезке (рис. 6) можно видеть фрагмент обоих рядов во время самой сильной за весь 2015 г. магнитной бури, имевшей место в марте, когда значения Dst-индекса упали до –200. Хорошо видно, что даже в этом случае ряд вариаций ПЭС, полученный при помощи описанной выше обработки, фактически не отражает никаких изменений, связанных с геомагнитной активностью. При этом значительные изменения ряда ПЭС происходят в геомагнитно-спокойный период в первой половине марта 2015 г.

Рис. 4. Фрагмент временных рядов вариаций вертикального ПЭС для станций AVCH (а), KMSH (б) и PETR (в). Окно осреднения 1 мин.

Fig. 4. A fragment of the time series of vertical TEC variations for AVCH (а), KMSH (б), and PETR (в) stations. The averaging window is 1 min.

Рис. 5. Коррекция рядов вариаций ПЭС для устранения влияния солнечной активности на примере обработки ряда ПЭС для станции AVCH. (а) – исходный ряд вертикального ПЭС для станции AVCH; (б) – индекс солнечной активности F10.7; (в) – 27-суточная периодическая компонента, выделенная из временного ряда (а); (г) – скорректированный ряд вертикального ПЭС для станции AVCH.

Fig. 5. Correction of TEC variation series to eliminate the influence of solar activity using the example of processing a TEC series for the AVCH station. (а) – the original vertical TEC time series for AVCH station; (б) – the solar activity index F10.7; (в) – a 27-day periodic component isolated from the time series (а); (г) the vertical TEC time series adjusted for AVCH station.

Рис. 6. Сопоставление полученного ряда вариаций вертикального ПЭС ионосферы для станции AVCH с Dst-индексом.

(а) – Dst-индекс геомагнитной активности; (б) – вертикальное ПЭС (темное время суток LT) для станции AVCH, сглаженное и корректированное от влияния F10.7. На врезке – фрагмент рядов во время геомагнитной бури 17–18 марта 2015 г.

Fig. 6. Comparison of the obtained series of variations in the vertical TEC of the ionosphere for AVCH station with the Dst index.

(а) – Dst index of geomagnetic activity; (б) – vertical TEC (night LT) for the AVCH station, smoothed and eliminated from the influence of F10.7. The inset shows a fragment of series during the geomagnetic storm on March 17–18, 2015.

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ УЭС ГЕОСРЕДЫ

Для построения временных рядов изменений УЭС геосреды использовались данные мониторинга изменений УЭС геосреды в районе ПГП, полученные с использованием ЭМИ-метода мониторинга [Gavrilov, 2013, 2017; Gavrilov et al., 2021]. Информационной основой метода являются данные электромагнитных измерений с подземными вертикальными электрическими антеннами. Указанные измерения проводятся в непрерывном режиме в составе сети комплексных скважинных измерений ПГП с мая 2003 г. К основным позициям ЭМИ-метода мониторинга можно отнести следующие.

- Мониторинг производится на пункте, оснащенном достаточно глубокой (более 300 м) скважиной с металлической обсадной колонной, используемой в качестве линейного элемента подземной вертикальной электрической антенны [Gavrilov, 2013, 2017; Gavrilov et al., 2021].

- Для получения данных, позволяющих строить временные ряды изменений УЭС геосреды, производится непрерывная регистрация внешнего фонового ЭМИ сверхнизкочастотного (СНЧ) диапазона в диапазоне первые Гц – первые кГц техногенного (50 Гц) или естественного (атмосферного) происхождения. Для контроля изменений амплитуд напряженности внешнего ЭМИ используются наземные антенны.

- Мониторинг изменений УЭС геосреды проводится одновременно по нескольким глубинам. Для этой цели широкополосный сигнал, поступающий с выхода подземной антенны, разделяется узкополосными полосовыми фильтрами на несколько частотных каналов. Затем в on-line режиме производится аналоговая и цифровая обработка выходных сигналов для каждого частотного канала, что позволяет получать результаты, отражающие изменения УЭС для разной глубины верхней части земной коры в районе ПГП [Gavrilov, 2013, 2017; Gavrilov et al., 2021].

- УЭС горных пород мало зависит от сопротивления минерального скелета, а определяется, в первую очередь, влажностью породы [King et al., 1981; Parkhomenko, 1965]. По этой причине сравнительный анализ временных рядов данных УЭС геосреды, получаемых по разным частотным каналам, позволяет получать информацию о динамике фильтрации поровой жидкости в зоне измерений.

- Как отмечается в многочисленных публикациях (например [Sidorin, 1992; Sobolev, Ponomarev, 2003]), значения коэффициента тензочувствительности УЭС горных пород могут достигать величин порядка 103–105. При этом по данным лабораторных исследований наиболее высокая чувствительность УЭС к изменениям НДС геосреды имеет место при значениях влажности горных пород, не превышающих 1.5 % [Parkhomenko, 1965].

Высокая тензочувствительность УЭС горных пород подтверждается значительными аномалиями УЭС перед сильными близкими камчатскими землетрясениями. Представленные в работе [Gavrilov et al., 2020] результаты показывают, что все сильные землетрясения с величиной параметра S≥19 % предварялись значительными (до 750 %) изменениями УЭС геосреды в районе ПГП. Такие результаты могут объяснять, в том числе, стабильность формирования в ионосфере крупномасштабных аномалий ПЭС за счет воздействия изменений УЭС геосреды накануне сильных землетрясений независимо от погодных условий. Это позволяет сделать вывод, что результаты мониторинга изменений УЭС геосреды, получаемые при измерениях с подземными электрическими антеннами, достаточно надежно отражают процессы подготовки сильных камчатских землетрясений. В этой связи корректность их использования для сравнений с изменениями ПЭС ионосферы не вызывает сомнений.

Отметим также, что используемые на ПГП подземные антенны являются вертикальными электрическими антеннами, для которых изменения сигнала на выходе антенны определяются, прежде всего, изменениями вертикальной электрической компоненты ЭМИ. По этой причине при использовании таких антенн значительно ослабляются помехи, обусловленные вихревыми электрическими токами, протекающими в геосреде в горизонтальном направлении, в том числе помехи, связанные с магнитными бурями [Fujinawa et al., 1992].

Представленные в данной статье результаты мониторинга изменений УЭС геосреды были получены на основе данных электромагнитных измерений с подземной электрической антенной, созданной на базе скважины Г-1. Как показывают результаты многолетних измерений, данная скважина отличается высокой эффективностью комплексных скважинных измерений, что может объясняться ее значительной глубиной, (2542 м), наличием металлической обсадной колонны на всю глубину скважины, а также расположением скважины в хорошо развитой разломной зоне. Последнее обстоятельство представляется особенно важным, поскольку именно таким зонам свойственна высокая динамичность фильтрационных процессов на заключительных стадиях подготовки сильных землетрясений [Kissin, 2015]. Электромагнитные измерения на базе скважины Г-1 проводятся в четырех полосах частот, выделяемых третьоктавными полосовыми фильтрами с центральной частотой 30, 160, 560 и 1200 Гц. Расчетные значения толщины скин-слоя, принимаемые как максимальные глубины мониторинга для указанных частотных каналов, составляют соответственно 2250, 950, 450 и 180 м [Gavrilov, 2017]. При этом для каждого из каналов получаемые в ходе измерений результаты в виде временных рядов с одноминутной частотой осреднения отражают изменения УЭС для достаточно большого объема геосреды в зоне ПГП (примерно до 1010 м3 для канала с центральной частотой 30 Гц).

СОПОСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПЭС ИОНОСФЕРЫ С ИЗМЕНЕНИЯМИ УЭС ГЕОСРЕДЫ НА ИНТЕРВАЛАХ ПОДГОТОВКИ СИЛЬНЫХ КАМЧАТСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

5.1. Жупановское землетрясение

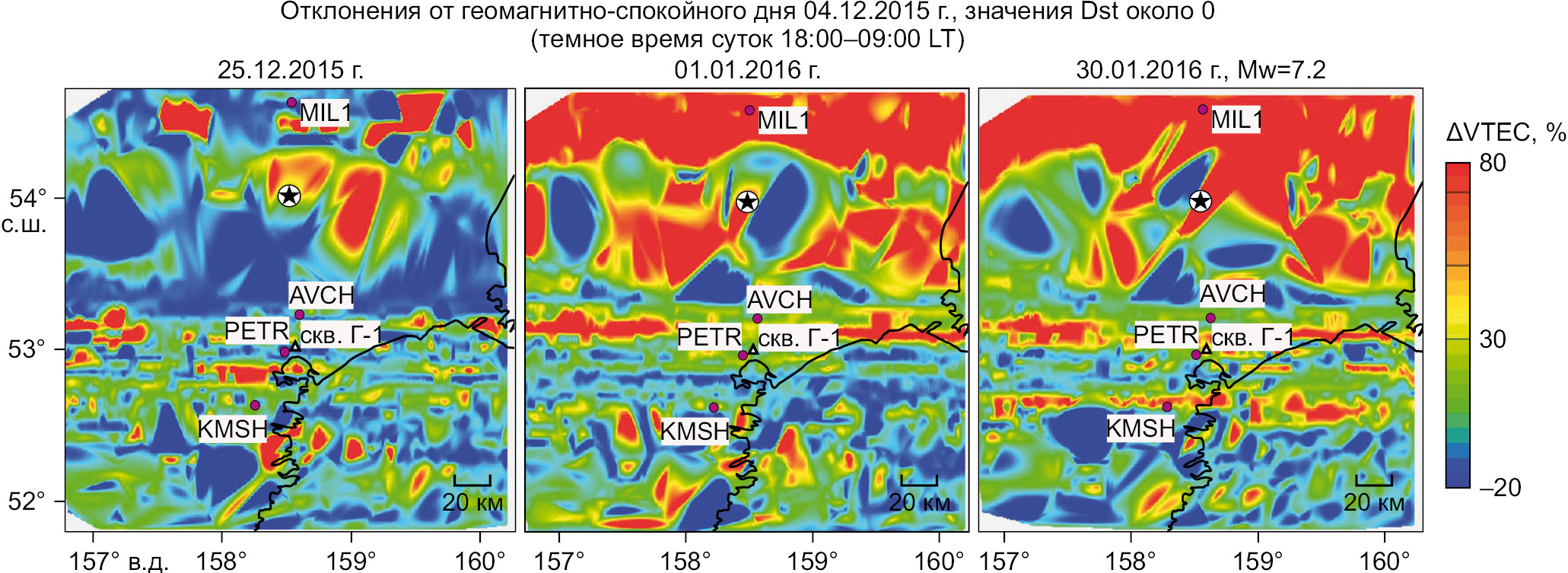

Двумерные карты изменений ПЭС ионосферы. На рис. 7 представлены интерполированные карты распределения отклонений ΔПЭС в процентах от фонового уровня. За фоновый уровень был принят уровень ПЭС для 04.12.2015 г. на интервале 18:00–09:00 местного времени. Указанные сутки отличались низкими значениями индекса геомагнитной активности, значения Dst в диапазоне от –5 до +3 нТл (см. рис. 3).

Детальный анализ интерполированных карт пространственного распределения ΔПЭС показал, что области с устойчивыми положительными возмущениями ΔПЭС с высокой (до 80 %) интенсивностью отклонений от фонового уровня в темное время суток появились в околоэпицентральной зоне Жупановского землетрясения 1 января 2016 г. и сохранялись вплоть до момента землетрясения (рис. 7). При этом 01.01.2016 г. была достаточно сильная магнитная буря (Dst=–115 нТл), однако во все остальные дни января 2016 г., вплоть до момента землетрясения 30.01.2016 г., области с положительными возмущениями и значительными отклонениями ΔПЭС сохранялись независимо от геомагнитной обстановки, которая была как абсолютно спокойной (25 декабря, 30 января), так и с геомагнитными возмущениями между этими днями.

Следует также отметить, что области с положительными возмущениями ΔПЭС вблизи будущей эпицентральной зоны Жупановского землетрясения на картах пространственного распределения ΔПЭС периодически регистрировались уже с конца сентября 2015 г. Однако такие области не сохранялись на картах после проведения описанной выше предобработки значений ПЭС перед построением карт отклонений, включающей сглаживание и устранение выбросов.

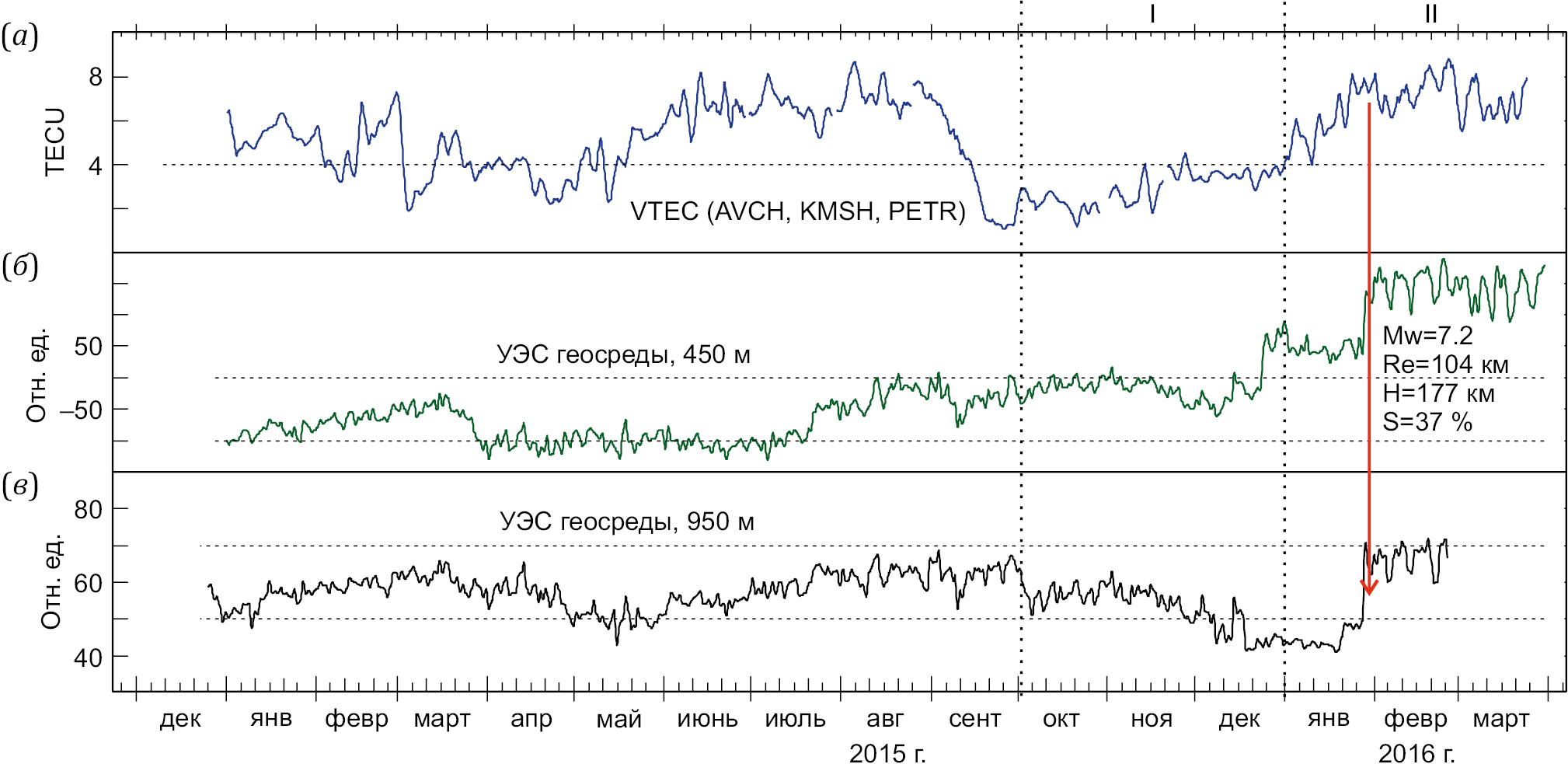

Сопоставление временных рядов изменений ПЭС ионосферы и УЭС геосреды. Для сопоставления с рядами УЭС геосреды использовался усредненный ряд вариаций ПЭС (рис. 8, а), построенный по данным станций AVCH, KMSH, PETR. Указанный ряд, полученный путем усреднения результатов по каждой из трех станций, сопоставлялся с рядами изменений УЭС геосреды в районе ПГП для глубины мониторинга 450 и 950 м (рис. 8, б, в), построенными по результатам электромагнитных измерений на базе скважины Г-1.

Как пояснялось в Разделе 1, увеличение УЭС верхних горизонтов геосреды в зоне подготовки сильного землетрясения способно вызывать ионизацию приземного слоя воздуха с дальнейшим формированием положительной аномалии ПЭС ионосферы. Оценивая с этих позиций результаты, представленные на рис. 8, можно достаточно уверенно говорить о связи роста положительной аномалии ПЭС (начало – 1 января 2016 г.; рис. 8, а) с резким увеличением УЭС геосреды на глубине до 450 м, начавшимся во второй половине декабря 2015 г. (рис. 8, б).

Следует подчеркнуть, что этот временной интервал совпадает с появлением на картах пространственного распределения возмущений ПЭС ионосферы устойчивых областей с положительными возмущениями ПЭС в околоэпицентральной зоне (см. рис. 7). Наиболее убедительно на связь положительных аномалий ПЭС ионосферы с увеличением УЭС верхних горизонтов геосреды указывают результаты, полученные в феврале – марте на стадии афтершоков Жупановского землетрясения (рис. 8). На этом временном интервале поразительно ярко проявилась согласованность в характерах изменений ПЭС ионосферы и УЭС верхних горизонтов геосреды.

Обращает на себя внимание также согласованность изменений в характерах временных рядов УЭС геосреды верхних горизонтов геосреды (рис. 8, б, в), указывающая на фильтрацию жидкого флюида с верхних горизонтов геосреды на более глубокие горизонты со скоростью около 35 м/сут. В рамках модели консолидации И.П. Добровольского [Dobrovolsky, 2009] такие результаты могут объясняться откликом геосреды на процесс распада жесткой неоднородности, поскольку при значительных размерах неоднородности процесс ее распада будет вызывать перераспределение порового давления в значительном объеме геосреды с последующей интенсификацией фильтрационных процессов и соответствующими изменениями УЭС.

Рис. 7. Эволюция пространственного распределения положительных возмущений ΔПЭС ионосферы в околоэпицентральной зоне Жупановского землетрясения на заключительной стадии его подготовки.

Треугольник – пункт скважинных измерений Г-1, кружки – станции Камчатской сети ГНСС-наблюдений, звездочка – эпицентр Жупановского землетрясения. Пояснения см. в тексте.

Fig. 7. Evolution of the spatial distribution of positive ionospheric ΔTEC disturbances in the near-epicentral zone of the Zhupanov earthquake at its final preparatory stage.

The triangle is Г-1 borehole measurement point; the circles are stations of the Kamchatka GNSS observation network. The asterisk is the epicenter of the Zhupanov earthquake. See text for explanations.

Рис. 8. Сопоставление ряда изменений вертикального ПЭС ионосферы в темное время суток с изменениями УЭС геосреды в подионосферной зоне ПГП на интервале подготовки и реализации Жупановского землетрясения.

(а) – изменения вертикального ПЭС ионосферы по данным станций AVCH, KMSH, PETR (ночное время суток LT, коррекция влияния F10.7), (б) – изменения УЭС геосреды, 560 Гц, скв. Г-1, глубина мониторинга 450 м, (в) – изменения УЭС геосреды, 160 Гц, скв. Г-1, глубина мониторинга 950 м; I – появление неустойчивых областей с положительными возмущениями ПЭС в околоэпицентральной зоне на картах, II – появление устойчивых областей с положительными возмущениями ПЭС в околоэпицентральной зоне на картах.

Fig. 8. Comparison of changes in the ionospheric vertical TEC during the night time with changes in the electrical resistivity of the geomedium in the subionospheric zone of the PGP during the interval of preparation and occurrence of the Zhupanov earthquake.

(а) – changes in ionospheric vertical TEC according to the data from AVCH, KMSH, PETR stations (night LT, elimination of the influence of F10.7), (б) – changes in the electrical resistivity of the geomedium, 560 Hz, borehole Г-1, monitoring depth 450 m, (в) – changes in the electrical resistivity of the geomedium, 160 Hz, borehole Г-1, monitoring depth 950 m; I – the appearance of unstable areas with positive vertical TEC disturbances in the near-epicentral zone on the maps, II – the appearance of stable areas with positive vertical TEC disturbances in the near-epicentral zone on the maps.

5.2. Шипунское землетрясение

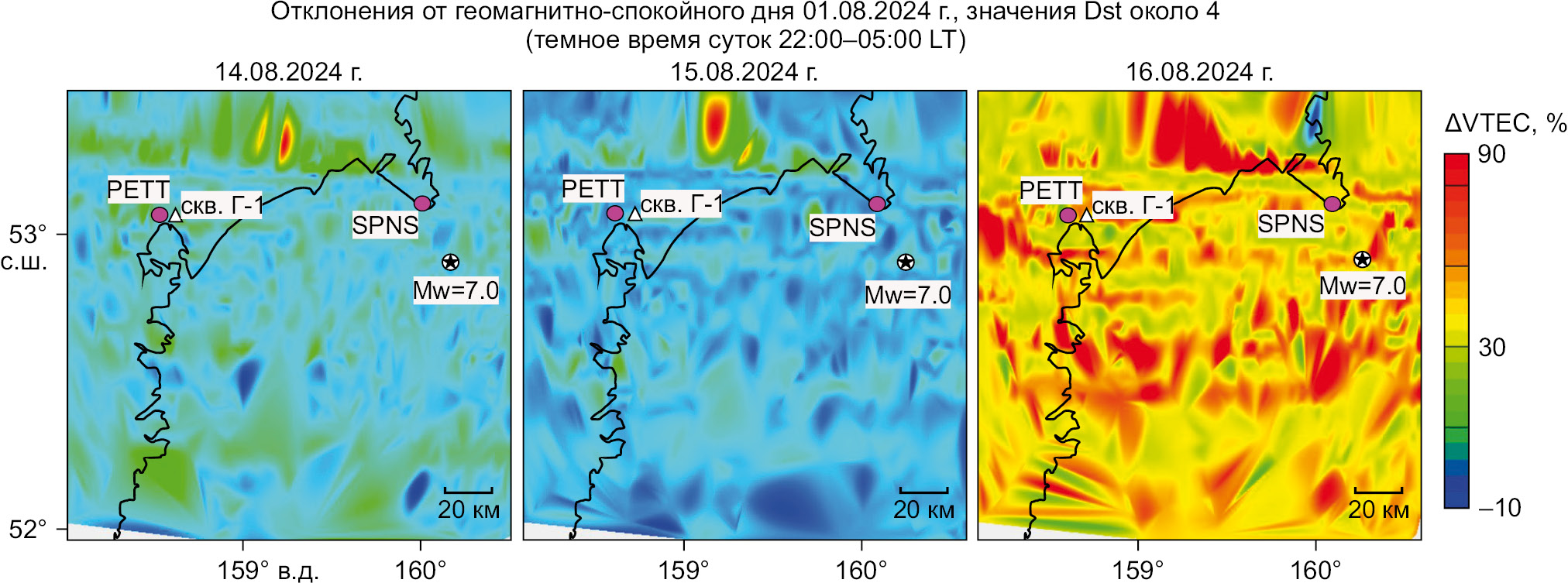

Двумерные карты изменений ПЭС ионосферы. Для построения карт, отражающих эволюцию пространственного распределения положительных возмущений ΔПЭС ионосферы в период подготовки Шипунского землетрясения, использовались данные станций PETT и SPNS (см. рис. 2). За фоновый уровень был принят уровень ПЭС для 01.08.2024 г. на интервале 22:00–05:00 местного времени. Указанные сутки отличались низкими значениями индекса геомагнитной активности (Dst=–4).

Пространственная область, выбранная для построения карт, была несколько меньше, чем в случае Жупановского землетрясения, что было обусловлено рядом ограничений к доступу данных некоторых станций сети ГНСС. В то же время большую положительную роль в получении надежных данных, отражающих изменения ПЭС ионосферы в период подготовки Шипунского землетрясения, сыграл факт своевременного (07.07.2024 г.) начала функционирования новой станции ГНСС наблюдений SPNS, которая оказалась расположенной всего в 23 км от эпицентра Шипунского землетрясения (см. рис. 2).

Анализ карт пространственного распределения положительных возмущений ΔПЭС ионосферы в период подготовки Шипунского землетрясения показал, что области с высокими значениями ΔПЭС (до 90 % от фонового уровня в ночное время) в околоэпицентральной зоне начали появляться с 14.08.2024 г. До этого момента, по крайней мере в течение предыдущих двух недель, каких-либо значительных изменений ΔПЭС на картах зарегистрировано не было. За сутки до землетрясения (16.08.2024 г.) области с высокими значениями ΔПЭС проявились наиболее ярко (рис. 9).

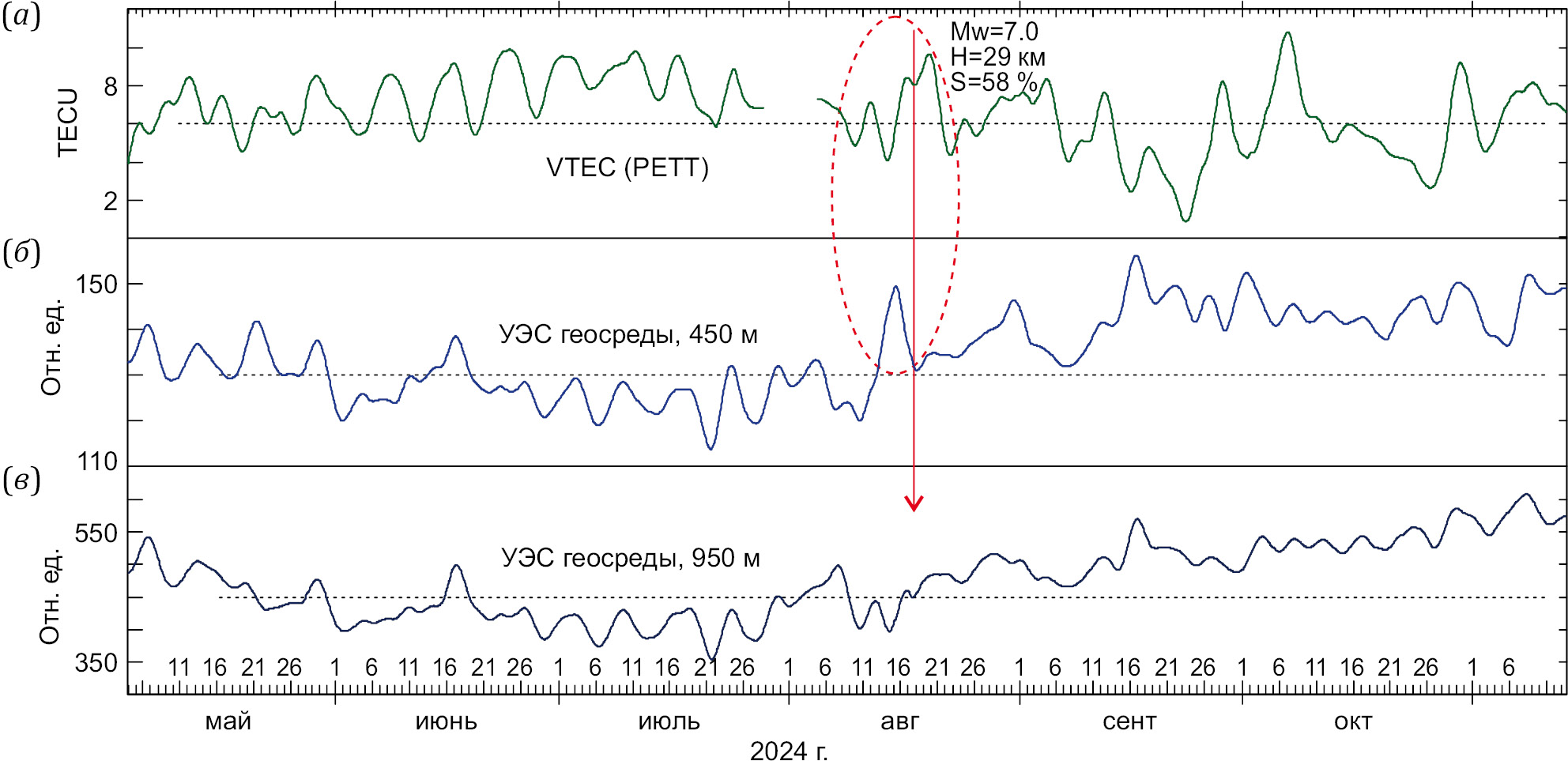

Сопоставление временных рядов изменений ПЭС ионосферы и УЭС геосреды. При построении достаточно длинного временного ряда ПЭС (рис. 10, а) для сопоставления с рядами УЭС использовались только данные станции PETT, поскольку, как пояснялось выше, станция SPNS начала функционировать лишь в начале июля 2024 г., т.е. примерно за месяц до Шипунского землетрясения.

Сопоставление ряда изменений ПЭС ионосферы (рис. 10, а) с рядом изменений УЭС геосреды (рис. 10, б) показывает, что на всем временном интервале с начала мая 2024 г. и до момента Шипунского землетрясения только значительная аномалия УЭС геосреды с максимумом 14.08.2024 г. (на рис. 10 отмечена овалом) могла быть причиной аномалии ПЭС ионосферы непосредственно перед землетрясением. Таким образом, приводимые на рис. 10 результаты согласуются с выводами, сделанными на основании анализа карт пространственного распределения положительных возмущений ΔПЭС (см. рис. 9).

Рис. 9. Эволюция пространственного распределения положительных возмущений ПЭС ионосферы в околоэпицентральной зоне в период подготовки Шипунского землетрясения в августе 2024 г.

Треугольник – пункт скважинных измерений Г-1, кружки – станции Камчатской сети ГНСС-наблюдений, звездочка – эпицентр Шипунского землетрясения. Пояснения см. в тексте.

Fig. 9. Evolution of the spatial distribution of positive ionospheric TEC disturbances in the near-epicentral zone during the preparation of the Shipunsky earthquake in August 2024.

The triangle is Г-1 borehole measurement point, the circles are stations of the Kamchatka GNSS observation network. The asterisk is the epicenter of the Shipunsky earthquake. See text for explanations.

Рис. 10. Сопоставление изменений вертикального ПЭС ионосферы (станция PETT) с изменениями УЭС геосреды на интервале подготовки и реализации Шипунского землетрясения.

(а) – изменения вертикального ПЭС ионосферы по данным станции PETT (ночное время суток LT, коррекция влияния F10.7); (б) – изменения УЭС геосреды, 560 Гц, скв. Г-1, глубина мониторинга 450 м; (в) – изменения УЭС геосреды, 160 Гц, скв. Г-1, глубина мониторинга 950 м.

Fig. 10. Comparison of changes in ionospheric vertical TEC (PETT station) with changes in the electrical resistivity of the geomedium during the interval of preparation and occurrence of the Shipunsky earthquake.

(a) – changes in ionospheric vertical TEC according to the data from PETT station (night LT, elimination of the influence of F10.7); (б) – changes in the electrical resistivity of the geomedium, 560 Hz, borehole Г-1, monitoring depth 450 m; (в) – changes in the electrical resistivity of the geomedium, 160 Hz, borehole Г-1, monitoring depth 950 m.

Заключение

В результате выполненных исследований можно сделать вывод, что изменения ПЭС ионосферы на заключительных стадиях подготовки Жупановского и Шипунского землетрясений в значительной мере коррелируют с изменениями УЭС верхней (примерно до одного километра) части геосреды в соответствующих подионосферных областях. Такие результаты соответствуют представлениям о возможной значительной роли изменений УЭС геосреды в формировании аномалий ПЭС ионосферы перед сильными землетрясениями [Pulinets, Davidenko, 2014].

Возникает вопрос о возможных физических причинах, способных объяснить большое различие в продолжительности интервалов устойчивых областей с положительными возмущениями ПЭС, которые формировались в околоэпицентральных зонах накануне землетрясений. Для Жупановского землетрясения продолжительность такого интервала составляла 30 суток, а перед Шипунским землетрясением – всего одни сутки. По мнению авторов, такой результат можно считать вполне закономерным, учитывая то, что эпицентр Жупановского землетрясения располагался на суше, а эпицентр Шипунского землетрясения – в зоне Авачинского залива (см. рис. 2). Отталкиваясь от модели глобальной электрической цепи [Slyunyaev et al., 2014], но с учетом того, что для сейсмоактивных районов верхнюю часть земной коры, расположенную на суше, нельзя рассматривать как эквипотенциальную поверхность (см. Раздел 1), полученным результатам можно дать физическое объяснение. Учитывая то, что рассчитанная согласно [Riznichenko, 1976] длина очага Шипунского землетрясения составляла около 60 км, а эпицентр землетрясения находился на расстоянии 23 км от береговой линии, можно полагать, что в отличие от Жупановского землетрясения подготовка Шипунского землетрясения лишь в небольшой степени отразилась в изменениях УЭС геосреды, расположенной на суше. По мнению авторов, это обстоятельство в первую очередь может служить объяснением полученных результатов. Правомочность такого вывода подтверждается картами пространственного распределения положительных возмущений ПЭС в период подготовки Шипунского землетрясения (см. рис. 9). Можно видеть, что относительно небольшие области с высокими значениями ΔПЭС вначале появились на суше (см. рис. 9, карты за 14.08.2024 г. и 15.08.2024 г.). Через сутки 16.08.2024 г. эти небольшие области стали частью значительной компактной области на суше (на северо-запад от пункта SPNS). К этому моменту подготовка Шипунского землетрясения в районе Авачинского залива проявилась в многочисленных разрозненных областях с высокими значениями ΔПЭС (см. рис. 9, карта за 16.08.2024 г.). Подобный характер пространственного распределения возмущений ПЭС, судя по всему, отражает наличие значительного слоя морской воды над сейсмоактивным участком земной коры.

Представленные в статье результаты позволяют уточнить физический механизм формирования крупных неоднородностей в ионосфере на заключительных стадиях подготовки сильных землетрясений, что имеет важное значение для развития как теоретической основы процессов литосферно-атмосферно-ионосферного взаимодействия, так и методов краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений.

Список литературы

1. Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS-мониторинг верхней атмосферы Земли. Иркутск, 2006. 479 с.

2. Bogdanov V., Gavrilov V., Pulinets S., Ouzounov D., 2020. Responses to the Preparation of Strong Kamchatka Earthquakes in the Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere System, Based on New Data from Integrated Ground and Ionospheric Monitoring. E3S Web of Conferences 196, 03005. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202019603005.

3. Добровольский И.П. Математическая теория подготовки и прогноза тектонического землетрясения. М.: Физматлит, 2009. 240 с.

4. Fujinawa Y., Kumagai T., Takahashi K., 1992. A Study of Anomalous Underground Electric Field Variations Associated with a Volcanic Eruption. Geophysical Research Letters 19 (1), 9–12. https://doi.org/10.1029/91GL02822.

5. Гаврилов В.А. О методе непрерывного мониторинга удельного электрического сопротивления горных пород // Сейсмические приборы. 2013. Т. 49. № 3. С. 25–38.

6. Гаврилов В.А. Воздействие переменных электромагнитных полей на геоакустические процессы: эмпирические закономерности и физические механизмы: Дис. … докт. физ.-мат. наук. М., 2017. 385 с.

7. Гаврилов В.А., Дещеревский А.В., Власов Ю.А., Бусс Ю.Ю., Морозова Ю.В., Полтавцева Е.В., Федористов О.В., Денисенко В.П. Сеть комплексных скважинных измерений Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона // Сейсмические приборы. 2021. Т. 57. № 3. С. 52–78. DOI:10.21455/si2021.3-5.

8. Гаврилов В.А., Морозова Ю.В., Дещеревский А.В., Бусс Ю.Ю., Пантелеев И.А. Отражение процесса подготовки сильного близкого Жупановского события в данных комплексных скважинных измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне // Триггерные эффекты в геосистемах: Тезисы докладов V Международной конференции (4–7 июня 2019, Москва). М.: ИДГ РАН, 2019. С. 38–44.

9. Gavrilov V.A., Panteleev I.A., Deshcherevskii A.V., Lander A.V., Morozova Yu.V., Buss Yu.Yu., Vlasov Yu.A., 2020. Stress-Strain State Monitoring of the Geological Medium Based on the Multi-Instrumental Measurements in Boreholes: Experience of Research at the Petropavlovsk-Kamchatskii Geodynamic Testing Site (Kamchatka, Russia). Pure and Applied Geophysics 177, 397–419. https://doi.org/10.1007/s00024-019-02311-3.

10. Harrison R.G., Aplin K.L., Rycroft M.J., 2010. Atmospheric Electricity Coupling Between Earthquake Regions and the Ionosphere. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 72 (5–6), 376–381. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2009.12.004.

11. He L., Heki K., 2017. Ionospheric Anomalies Immediately Before MW7.0–8.0 Earthquakes. Journal of Geophysical Research: Space Physics 122 (8), 8659–8678. https://doi.org/10.1002/2017JA024012.

12. Heki K., 2011. Ionospheric Electron Enhancement Preceding the 2011 Tohoku-Oki Earthquake. Geophysical Research Letters 38 (17), L17312. https://doi.org/10.1029/2011GL047908.

13. Hofmann-Wellenhof B., 1992. Global Positioning System. Theory and Practice. Springer-Verlag, Wien, 326 p. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-5126-6.

14. King R.W.P., Smith G.S., Owens M., Wu T.T., 1981. Antennas in Matters: Fundamentals, Theory and Applications. MIT Press, Cambridge, 868 p.

15. Киссин И.Г. Флюиды в земной коре: геофизические и тектонические аспекты. М.: Наука, 2015. 327 с.

16. Klobuchar J.A., 1986. Design and Characteristics of the GPS Ionospheric Time Delay Algorithm for Single Frequency Users. In: PLANS’86. Position Location and Navigation Symposium (November 4–7, 1986, Las Vegas, Nevada, USA). P. 280–286.

17. Liu J.Y., Chen Y.I., Chuo Y.J., Chen C.S., 2006. A Statistical Investigation of Preearthquake Ionospheric Anomaly. Journal of Geophysical Research 111 (A5), A05304. https://doi.org/10.1029/2005JA011333.

18. Mikhailov Yu.M., Mikhailova G.A., Kapustina O.V., Depueva A.Kh., Buzevich A.V., Druzhin G.I., Smirnov S.E., Firstov P.P., 2002. Variations in Different Atmospheric and Ionospheric Parameters in the Earthquake Preparation Periods at Kamchatka: The Preliminary Results. Geomagnetism and Aeronomy 42 (6), 769–776.

19. Мыльникова А.А., Ясюкевич Ю.В., Демьянов В.В. Определение абсолютного вертикального полного электронного содержания в ионосфере по данным ГЛОНАСС/GPS // Солнечно-земная физика. 2013. № 24. С. 70–77.

20. Пархоменко Э.И. Электрические свойства горных пород. М.: Наука, 1965. 164 с.

21. Pulinets S., Boyarchuk K., 2004. Ionospheric Precursors of Earthquakes. Springer, Berlin, 315 p. https://doi.org/10.1007/b137616.

22. Pulinets S., Davidenko D., 2014. Ionospheric Precursors of Earthquakes and Global Electric Circuit. Advances in Space Research 53 (1), 709–723. https://doi.org/10.1016/j.asr.2013.12.035.

23. Pulinets S.A., Alekseev V.A., Boyarchuk K.A., Hegai V.V., Depuev V.Kh., 1999. Radon and Ionosphere Monitoring as a Means for Strong Earthquakes Forecast. Il Nuovo Cimento 22C, 621–626.

24. Ризниченко Ю.В. Размеры очага корового землетрясения и сейсмический момент // Исследования по физике землетрясений. М.: Наука, 1976. С. 9–27.

25. Sharma G., 2022. Manifestation of Earthquake Preparation Zone in the Ionosphere Before 2021 Sonitpur, Assam Earthquake Revealed by GPS-TEC Data. Geodesy and Geodynamics 13 (3), 230–237. https://doi.org/10.1016/j.geog.2021.09.010.

26. Сидорин А.Я. Предвестники землетрясений. М.: Наука, 1992. 190 с.

27. Slyunyaev N., Kalinin A., Mareev E., Zhidkov A., 2014. Calculation of the Ionospheric Potential in Steady-State and Non-Steady-State Models of the Global Electric Circuit. In: Proceedings of XV International Conference on Atmospheric Electricity (June 15–20, 2014, Norman, U.S.A.). P. 1–14.

28. Соболев Г.А., Пономарев А.В. Физика землетрясений и предвестники. М.: Наука, 2003. 270 с.

29. Сурков В.В. Циркуляция воздушных потоков как возможная причина пресейсмических аномалий приземного электрического поля // Физика Земли. 2024. № 2. С. 42–58. https://doi.org/10.31857/S0002333724020046.

30. Tsai Y.-B., Liu J.-Y., Ma K.-F., Yen H.-Y., Chen K.-S., Chen Y.-I., Lee C.-P., 2006. Precursory Phenomena Associated with the Chi-Chi Earthquake in Taiwan as Identified Under the ISTEP Program. Physics and Chemistry of the Earth 31 (4–9), 365–377. https://doi.org/10.1016/j.pce.2006.02.035.

31. Tsugawa T., Saito A., Otsuka Y., Nishioka M., Maruyama T., Kato H., Nagatsuma T., Murata K.T., 2011. Ionospheric Disturbances Detected by GPS Total Electron Content Observation After the 2011 off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake. Earth, Planets and Space 63, 66. https://doi.org/10.5047/eps.2011.06.035.

Об авторах

В. А. ГавриловРоссия

683006, Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 9

Е. В. Полтавцева

Россия

683006, Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 9

И. А. Сагарьяров

Россия

683006, Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 9

Ю. Ю. Бусс

Россия

683006, Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 9

Рецензия

Для цитирования:

Гаврилов В.А., Полтавцева Е.В., Сагарьяров И.А., Бусс Ю.Ю. О СВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ ПЕРЕД СИЛЬНЫМИ КАМЧАТСКИМИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГЕОСРЕДЫ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0837. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0837. EDN: XEMANX

For citation:

Gavrilov V.A., Poltavtseva E.V., Sagaryarov I.A., Buss Yu.Yu. ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHANGES IN THE TOTAL ELECTRON CONTENT OF THE IONOSPHERE BEFORE STRONG KAMCHATKA EARTHQUAKES AND THOSE IN THE SPECIFIC ELECTRICAL RESISTIVITY OF THE GEOMEDIUM. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0837. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0837. EDN: XEMANX

JATS XML