Перейти к:

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА КАМЧАТСКОГО РЕГИОНА. АКТИВИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ В 2000–2021 ГОДАХ

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0836

EDN: WJZGSH

Аннотация

Основным объектом исследования в данной работе является сейсмичность Камчатского региона. На основе инструментальных наблюдений за 60 лет выделено семь слоев в соответствии с распределением сейсмической энергии по глубине. Для каждого слоя получены характеристики сейсмичности: количество событий в слое, глубина пиковых значений энергии, суммарная энергия в слое, наклон линии тренда графиков повторяемости, отношение суммарной энергии землетрясений выше 14-го класса к суммарной энергии землетрясений от 10 до 14-го класса. Почти половина всей сейсмической энергии региона пришлась на глубину более 550 км. Наклон линии тренда графиков повторяемости с глубиной уменьшается от 0.63 до 0.36.

Изменение сейсмичности в слоях за время инструментальных наблюдений показано на графиках отклонений от равномерного со временем роста накопленной кумулятивной энергии и кумулятивной суммы количества событий. Ход графиков позволяет принять допущение о постоянстве скорости субдукции и стабильности фоновой диссипации сейсмической энергии для Камчатского региона на интервалах с линейным во времени ростом накопленной кумулятивной энергии.

Увеличение скорости накопления кумулятивной суммы количества землетрясений на глубине более 550 км впоследствии сопровождалось возрастанием скорости накопления кумулятивной суммы количества событий в слоях 0–35 и 80–130 км. Показано, что с начала 2000-х гг. на участке сейсмофокальной зоны Камчатского региона отмечается повышение сейсмической активности.

Для цитирования:

Шевченко Ю.В. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА КАМЧАТСКОГО РЕГИОНА. АКТИВИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ В 2000–2021 ГОДАХ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0836. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0836. EDN: WJZGSH

For citation:

Shevchenko Yu.V. SOME FEATURES OF SEISMIC REGIME IN THE KAMCHATKA REGION: SEISMIC ACTIVATION IN 2000–2021. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0836. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0836. EDN: WJZGSH

ВВЕДЕНИЕ

Сейсмичность Курило-Камчатского звена Тихоокеанского сейсмического пояса по уровню близка к максимальной на планете. Детальное изучение сейсмичности Курило-Камчатской дуги началось после создания к 1961 г. сети сейсмических станций [Fedotov et al., 1964; Gordeev et al., 2013]. На основе полученных данных разработаны шкалы для энергетической классификации землетрясений Камчатского региона [Fedotov, 1972]. Построены графики повторяемости землетрясений Камчатки в шкале моментных магнитуд для трех периодов времени 1923‒1952, 1952‒1962 и 1963‒1988 гг.; показано, что в гипотезе линейности графика недооценивается повторяемость сильнейших толчков [Gusev, Shumilina, 2004]. В работе [Levina et al., 2013] представлен обзор сейсмичности за 50-летний период наблюдений для десяти участков сейсмофокальной (СФ) зоны, установлено различие в строении южного и северного сегмента СФ зоны Камчатского региона. В статье [Gordeev et al., 2006] предпринята попытка сопоставления коровой тектонической сейсмичности суши Камчатки на глубине до 50 км с разломными зонами. Исследование динамики фоновой сейсмичности в объемах среды, прилегающей к очагу сильного землетрясения, представлено в работе [Saltykov et al., 2013]. Опыт выделения предвестников сильных землетрясений на Камчатке в 1998–2011 гг. систематизирован в статье [Chebrov et al., 2013b]. Влияние сильных землетрясений на вариации сейсмичности Курил и Камчатки за 1962–2009 гг. исследуется в работе [Sobolev, 2010]. Трехмерная скоростная модель литосферы под Камчаткой рассматривается в статье [Gontovaya et al., 2010]. При анализе пространственной кластеризации эпицентров мелкофокусных землетрясений Камчатки использован каталог КФ ЕГС РАН [Agaian, Nekrasova, 2024]. Изучению скоростного строения коры и верхней мантии района Авачинской бухты посвящена работа [Reznichenko et al., 2023].

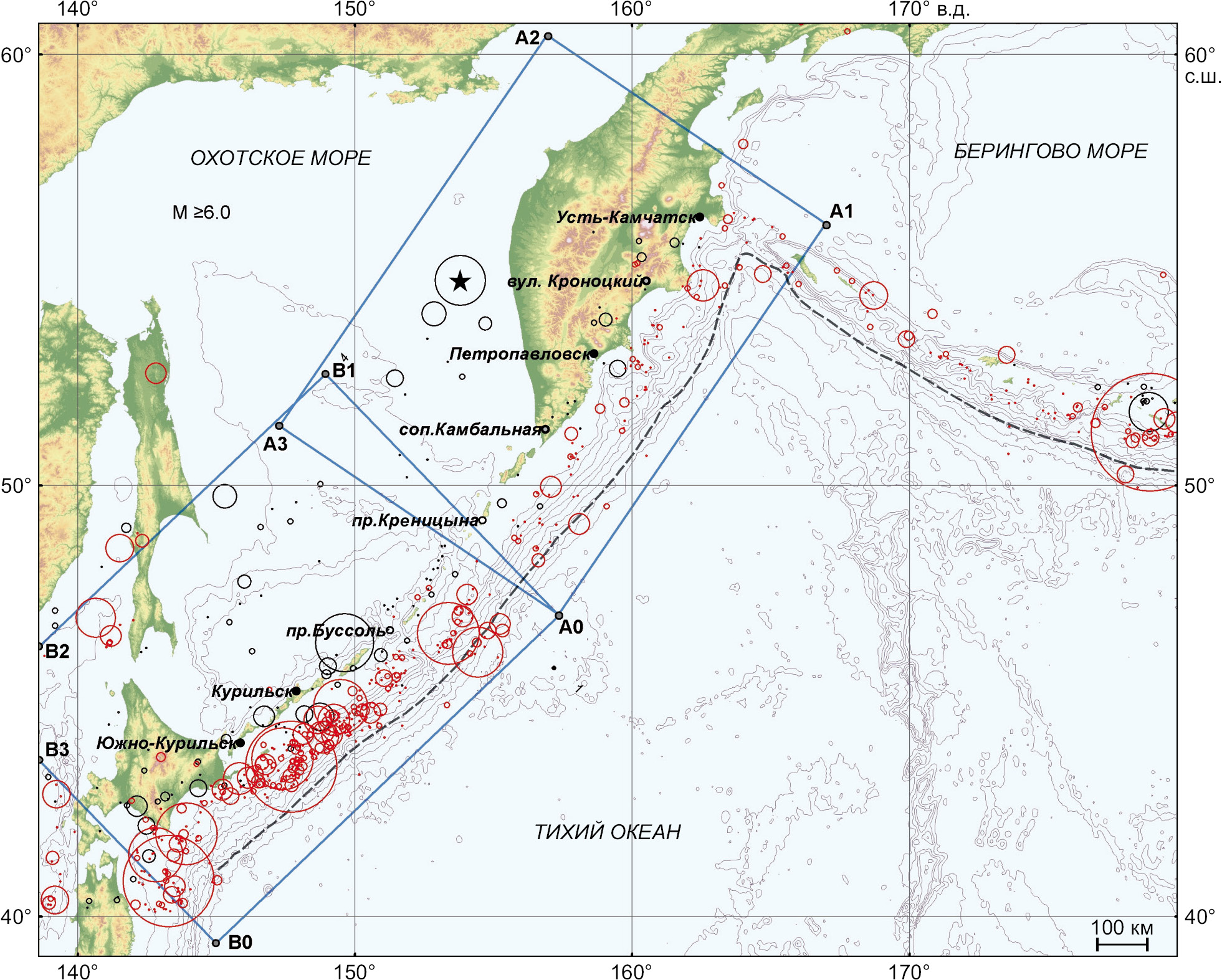

Для Камчатского региона большинство землетрясений класса К≥10 имеет тектоническую природу и происходит в СФ зоне Вадати – Заварицкого – Беньофа как результат взаимодействия литосферных плит при субдукции океанической плиты. При погружении Тихоокеанской литосферной плиты землетрясения наблюдаются до глубины около 700 км. Распределение эпицентров землетрясений с М≥6 в Курило-Камчатской и западной части Алеутской островодужной системы за период с 1962 по 2021 г. показано на карте (рис. 1). Для более адекватного представления сейсмичности региона очаги землетрясений показаны окружностями, площади которых в масштабе карты соответствуют площади очагов. Расчет размеров очагов землетрясений выполнен в соответствии с моделью круговой трещины [Kanamori, Anderson, 1975]. Для событий с глубиной очага до 100 км принималось значение сброшенного напряжения Δσ=3 мПа [Venkataraman, Kanamori, 2004; Allmann, Shearer, 2009]. Глубже сброшенное напряжение менялось пропорционально модулю сдвига в соответствии с моделью Земли ak135 [Kennett et al., 1995].

Северо-восточная граница Камчатского региона (рис. 1, прямоугольная рамка А0–А1–А2–А3) расположена немного севернее участка сочленения Курило-Камчатской и западной части Алеутской островодужной системы. Юго-западная граница пересекает Курильскую островную дугу немного южнее прол. Креницына, разделяя северную и центральную часть Курильской дуги. На рис. 1 видно, что на этой границе меняется характер сейсмичности: вдоль границы глубоких землетрясений почти нет, к юго-западу сильных глубоких землетрясений мало, северо-восточнее наблюдается высокая сейсмическая активность на большой глубине. Строение земной коры севернее и южнее выбранной границы также различно. В работе [Sergeev, 1976] приводятся важные различия в структуре фланговых участков Курильской островной дуги и ее центрального звена. По материалам геологических и геофизических исследований для осадочных толщ получены значения: 3.5‒5.0 км на юго-западе; 7.0‒7.5 км на северо-востоке; 1.5‒2.0 км в центре. Мощность земной коры резко меняется от северо-восточного и юго-западного участков островной дуги к центральной части приблизительно с 30 до 10 км. В плане конфигурация изогипс мощности осадков и кристаллической части земной коры имеет на фланговых участках V-образную форму, постепенно выклиниваясь к центру островной дуги.

На основе расширенного объема данных инструментальных наблюдений за сейсмичностью с 1962 по 2021 г. в настоящей работе уточняются особенности сейсмичности Камчатского региона. В статье представлены расчеты выделенной сейсмической энергии, угла наклона линейного тренда графиков повторяемости, графики нарастания количества событий со временем в зависимости от глубины землетрясений. Показано, что с начала 2000-х гг. и до Охотоморского землетрясения в курило-камчатской части СФ зоны Тихого океана и в Камчатском регионе отмечалось увеличение скорости накопления кумулятивной энергии, значительно возросла скорость накопления количества событий для глубины более 550 км.

Рис. 1. Карта распределения эпицентров землетрясений с М≥6 в Курило-Камчатской и западной части Алеутской островодужной системы за период инструментальных наблюдений с 1962 по 2021 г.

Очаги землетрясений показаны окружностями, площади которых в масштабе карты соответствуют площади очагов. Черные окружности – события с глубиной более 100 км, красные – менее 100 км. Охотоморское землетрясение 24.05.2013 г. с М=8.3 обозначено звездочкой. Прямоугольником A0–A1–A2–A3 на карте выделен участок, именуемый в дальнейшем «Камчатский регион». Морфологические оси желобов обозначены пунктиром.

Fig. 1. Map of the distribution of epicenters of earthquakes with М≥6 in the Kuril-Kamchatka and western Aleutian island-arc systems for the period of instrumental observations from 1962 to 2021.

Earthquake foci are shown as circles, the areas of which on the map scale correspond to the area of the foci. Black circles are events with a depth of more than 100 km, red circles are events with a depth of less than 100 km. The Sea of Okhotsk earthquake of May 24, 2013 М=8.3 is indicated by an asterisk. Rectangle A0–A1–A2–A3 on the map indicates the area hereinafter referred to as the "Kamchatka region". The morphological axes of the troughs are indicated by a dotted line.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ

В целях исследования были использованы данные о землетрясениях с 1962 по 2021 г. из каталога КФ ЕГС РАН [Chebrov et al., 2013a; Chebrova et al., 2020] и каталога ISC (International Seismological Centre) [Bondár, Storchak, 2011]. За этот период в Курило-Камчатском регионе менялись методики расчета положения гипоцентров, апертура сети и количество действующих станций. С 1996 г. начался переход на цифровую регистрацию. Все это позволило снизить представительную величину класса регистрируемых землетрясений. Для получения однородной выборки событий за весь период наблюдений использовались землетрясения начиная с 10-го класса [Fedotov, 1972]. В пределах прямоугольной области B0–А1–А2–B2–B3–B0 (рис. 1) выбрано 34670 событий, в области А0–А1–А2–А3–А0 – 14465 событий.

В расчетах использованы оценки энергии (Е) землетрясений, полученные по следующей схеме:

1) если К<13, то использовался класс землетрясения К=logE;

2) если K≥13 или оценки класса нет, то для глубины h<100 км применялись соотношения: logE=1.5Ms+4.4 [Boatwright, Choy, 1986]; для Камчатского региона выполнялся промежуточный расчет Ms=–0.14Mw2+3Mw–7.4 [Gusev, Melnikova, 1990]. Для глубины h≥100 км расчет logE=1.5Mw+4.8 [Boatwright, Choy, 1986];

3) если магнитуды Mw и Ms не представлены в каталоге, то выполнялся расчет оценки: Ms=1.76mb–3.96, Ms=1.33Ml–1.73 [Ambraseys, 1990]; Ms=1.54mb–3.85 [Abe, Kanamori, 1980]; Ms=1.25MPV–1.54 [Bormann, Wylegalla, 1975]; logE=1.5Me+4 [Boatwright, Choy, 1986].

Если тип магнитуды не задан или приведена магнитуда Md либо Mc, то выполнялся расчет как для Ml.

РЕЗУЛЬТАТЫ

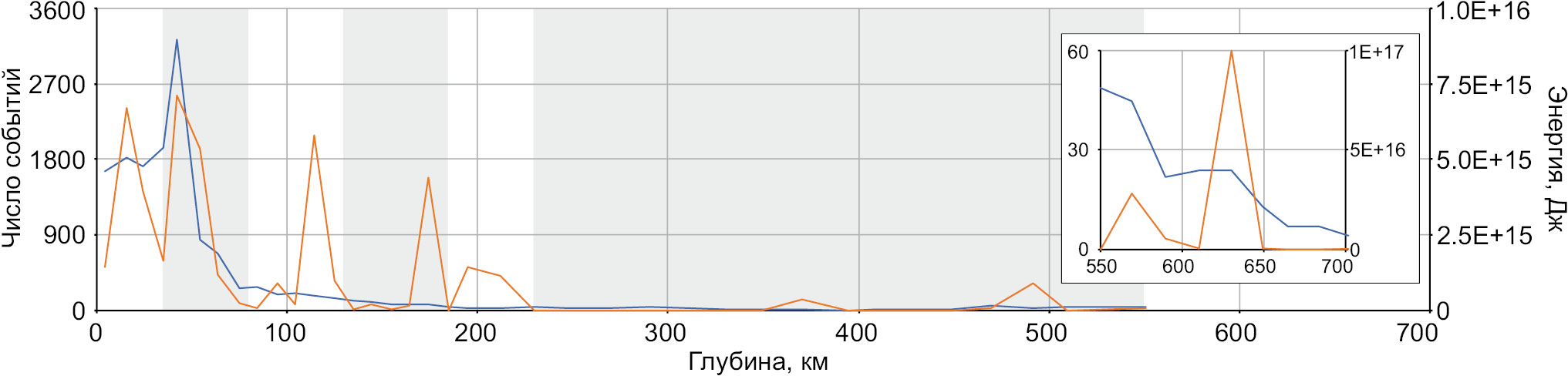

Сейсмическая активность (количество событий и энергия) для Камчатского региона на разной глубине заметно меняется, поэтому целесообразно рассмотреть параметры сейсмического режима послойно. Изменение сейсмической энергии Ē и числа землетрясений с глубиной иллюстрируется графиками на рис. 2. До глубины 200 км осреднение проводилось с шагом 10 км, глубже – с шагом 20 км. В соответствии с положением наиболее значительных максимумов Ē выделено семь слоев с глубиной 0–35, 35–80, 80–130, 130–180, 180–230, 230–550, 550–700 км.

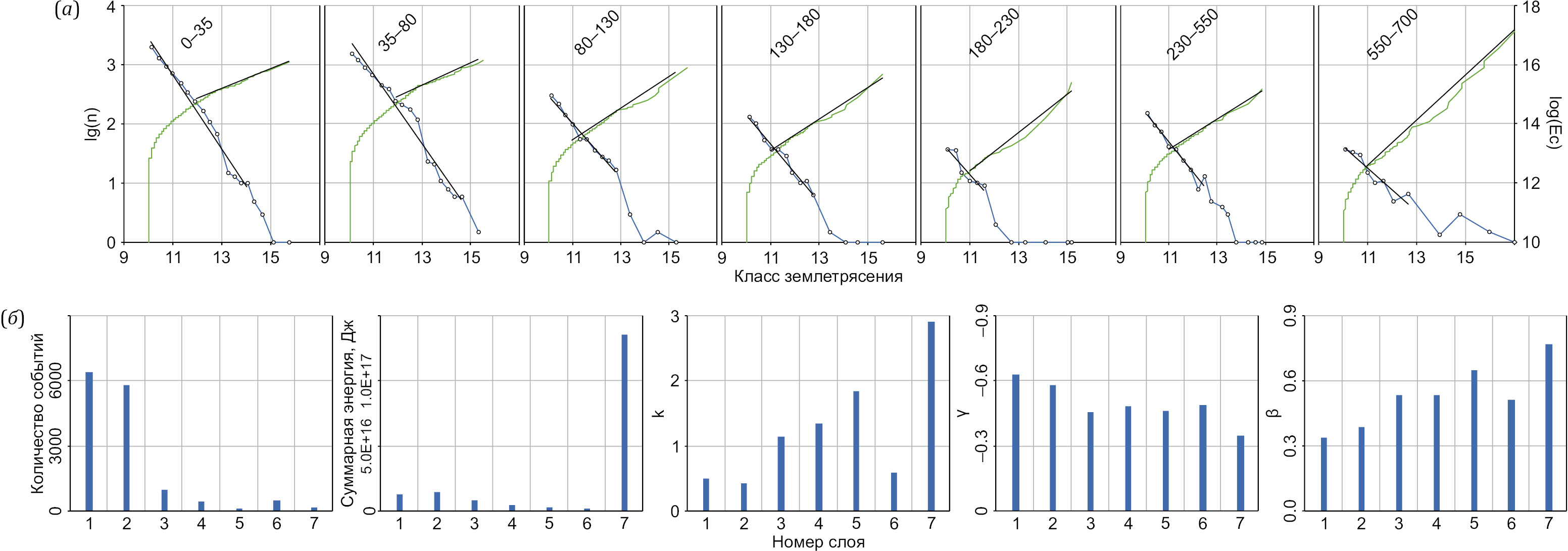

Для перечисленных слоев на рис. 3, а, показаны графики повторяемости землетрясений, полученные с интервалом суммирования по классу 0.3, и линии тренда (при расчете линий тренда не использовались точки графика повторяемости, если число событий на соответствующем шаге осреднения было меньше шести). На рис. 3, а, также представлены графики зависимости накопления log(Eс) в слое с увеличением класса землетрясений, где Eс – кумулятивная энергия. Близкий к линейному участок кривой log(Eс) использовался для расчета наклона линии тренда β. На рис. 3, б, и в табл. 1 представлены сводные характеристики сейсмичности слоев.

Параметр γ зависит от распределения блоков среды по размерам и от условий процесса разрушения [Sadovsky et al., 1987], которые меняются для слоев на разных глубинах. Судя по рис. 3, а, и табл. 1, с глубиной значение параметра β также меняется.

Представляется, что землетрясения, энергетический класс которых ниже значения выхода кривой log(Eс) на линейную часть, можно отнести к рассеянной сейсмичности, связанной с мелкомасштабной раздробленностью среды. Крупным разломам сейсмически активной зоны соответствует сравнительно небольшое количество сильных событий, которые вносят основной вклад в суммарную энергию. В зависимости от масштаба и свойств сейсмоактивного объема класс выхода кривой log(Eс) на линейную часть может меняться. Землетрясения, попадающие на линейную часть кривой, отвечают подвижкам, образующим каркас разломов значительного размера, причем чем круче линия тренда, тем характернее для сейсмоактивной среды реализация накопленной сейсмической энергии через сильные землетрясения (рис. 3, а; табл. 1). Складывается представление, что участок с линейным ростом графиков log(Eс) отражает иерархические свойства распределения относительно крупных разломов среды.

Верхний слой с глубиной до 35 км относится к фронтальному участку СФ зоны, на котором океаническая литосферная плита начинает погружаться под Камчатку и Курильскую островную дугу. Землетрясения в этом слое происходят в результате жесткого контакта и деформации сдвигающихся литосферных плит. Сжатие континентальной литосферы вызывает хрупкие разрушения по множеству разломов между блоками земной коры и создает основную массу землетрясений. Первый максимум Ē (табл. 1) приходится на глубину 15 км.

Примерно в 100 км от оси желоба, на глубине 35–80 км, океаническая литосферная плита взаимодействует с мантийной частью континентальной литосферы. Максимум энергии Ē приходится на глубину 45 км (см. рис. 2; табл. 1). Сильнейшие землетрясения, связанные с пологими сдвигами и надвигами, происходят в пределах двух верхних слоев. На глубину 0–80 км приходится более 85 % событий К≥10 (табл. 1). Изгиб океанической плиты, растяжение ее верхней стороны и сжатие нижней приводят к перемещению сейсмичности в глубь погружающейся плиты [Lobkovsky, 1988; Zharkov, 2012].

Количество событий и суммарная энергия в третьем (80–130 км) и четвертом (130–180 км) слоях в несколько раз меньше, чем во втором, однако растет доля сильных событий (k≈14 и k≈22). Пик Ē соответствует глубине 115 и 175 км (см. рис. 2; табл. 1). На уровне 3-го слоя основная часть землетрясений происходит путем релаксации остаточных упругих деформаций на ослабленных участках океанической плиты [Lobkovsky, 1988]. В рамках концепции существования серпентинитового слоя, подстилающего океаническую плиту [Hess, 1962; Sorokhtin, Ushakov, 1993], а также серпентинизации пород океанической коры, насыщенных водой перед погружением, сейсмичность в 4-м слое коррелирует с процессом дегидратации и образованием водного флюида [Lobkovsky, 1988; Sorokhtin, Ushakov, 1993; Dobretsov et al., 2001; Seliverstov, 2009; Zharkov, 2012]. Образование магмы связывают с плавлением пород океанической коры и мантийного клина под воздействием флюидов [Lobkovsky et al., 2004].

В пятом слое СФ зоны количество событий сравнительно мало, велика доля сильных событий (отношение k≈71). Примерно на этой глубине происходит сближение двойных сейсмических зон, связанных с дегидратацией океанической коры и мантийной части океанической литосферы [Hacker et al., 2003; Brudzinski et al., 2007; Zharkov, 2012].

В шестом слое при значительной толщине – 230–550 км – происходит сравнительно немного событий (рис. 3; табл. 1). Почти отсутствуют землетрясения выше 14-го класса (k≈4). Поскольку мантия на этом интервале глубин обладает пониженной вязкостью [Dobretsov et al., 2001], контакт плита – мантия носит пластический характер, что обуславливает слабую сейсмичность на этих глубинах.

Глубже 550 км характеристики сейсмичности значительно меняются, прежде всего за счет Охотоморского землетрясения 24 мая 2013 г. (см. рис. 1; рис. 3; табл. 1). Механизм Охотоморского землетрясения интерпретирован как сброс, имеющий субмеридиональное простирание [Abubakirov et al., 2015; Ye et al., 2013]. При относительно небольшом числе событий в слое – огромный рост суммарной энергии. Наклон графика повторяемости –0.364, отношение k возрастает до 830, т.е. это слой редких сильных землетрясений.

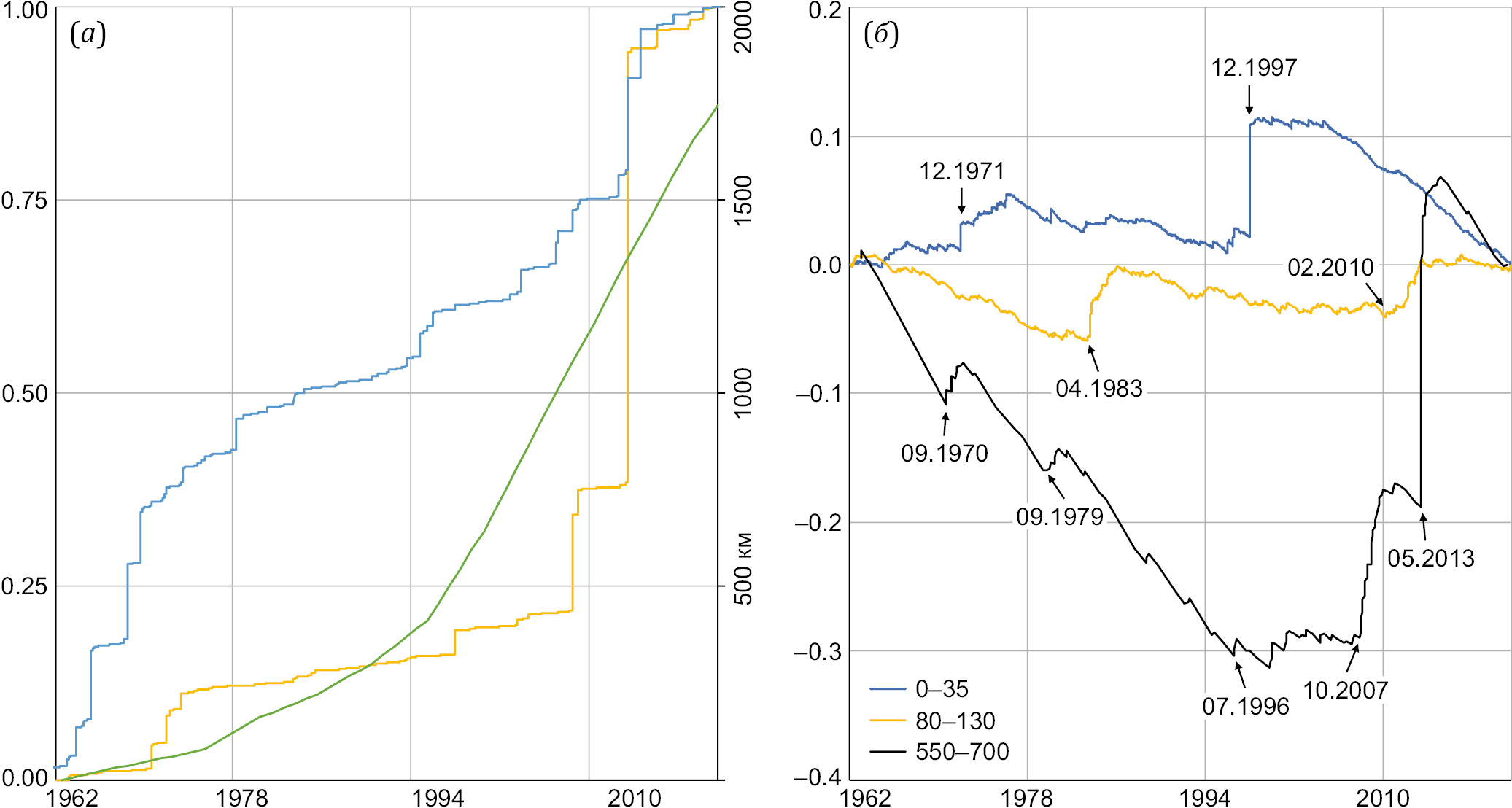

На рис. 4, а, представлены графики отклонения от равномерного со временем накопления нормированной кумулятивной энергии ∆Ec Нормировка сделана на суммарную энергию соответствующей конечной даты графика. Чем круче к горизонтальной оси участки графиков, тем больше отличается скорость изменения ∆Ec от равномерной. Для графиков характерны длительные интервалы с линейным ходом накопления, соответствующие высвобождению сейсмической энергии с постоянной скоростью. При этом наклон графиков на этих участках практически одинаков для разной глубины (исключая слой 0˂h˂35 км) и не меняется после сильных событий, прерывающих высвобождение сейсмической энергии с постоянной во времени скоростью. Такой ход графиков свидетельствует о постоянстве скорости субдукции и стабильности фоновой сейсмичности на этих интервалах. Сравнительно редкие сильные землетрясения не оказывают существенного влияния на движение слэба и связаны с выделением упругой энергии в отдельных локальных областях СФ зоны.

Параметры наиболее заметных землетрясений Камчатского региона класса K>15 (рис. 4, б) представлены в табл. 2.

На рис. 5, а, представлены графики накопления нормированной кумулятивной сейсмической энергии начиная с 1962 г. для показанного на рис. 1 курило-камчатского сегмента Тихоокеанского сейсмического пояса (полигон B₀–А₁–А₂–B2–B3–B0, 34670 событий класса K>10) и для Камчатского региона (полигон А₀–А₁–А₂–А₃–А0, 14465 событий класса K>10). С середины 70-х гг. и до начала 2000-х графики демонстрируют сравнительно стабильный уровень скорости накопления. После этого начинается постепенный рост сейсмической активности. Интересно сопоставить накопление кумулятивной сейсмической энергии с графиком смещения северного магнитного полюса относительно положения в 1961 г. (рис. 5, а; данные NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration). С середины 90-х гг. возрастание сейсмичности следует за изменением скорости смещения северного магнитного полюса.

На рис. 5, б, показаны графики отклонений накопленной нормированной кумулятивной суммы количества событий от равномерного роста для трех слоев. Нормировка сделана на число событий, соответствующих конечной дате. На графиках стрелками отмечены моменты быстрого роста количества событий. Скачкам в количестве событий после крупных землетрясений (табл. 2) на глубине 0–35 км и 80–130 км предшествует заметный рост активности в слое 500–700 км: за 15 месяцев до сильных землетрясений в конце 1971 г. [Fedotov, 1975]; за 3.5 года до землетрясения в апреле 1983 г.; за 17 месяцев до землетрясения в конце 1997 г.; за 5.5 года до глубокого Охотоморского землетрясения в мае 2013 г.

С начала 2000-х гг. увеличилась скорость накопления количества событий для глубины более 550 км, причем заметное увеличение наблюдалось с октября 2007 г. до февраля 2010 г., после чего произошел возврат к фоновому режиму вплоть до Охотоморского землетрясения (рис. 5, б). Для объяснения такого хода графиков можно предложить следующий сценарий. Взаимодействие океанической плиты, опускающейся в районе Курило-Камчатского желоба с почти постоянной скоростью около 80 мм/год, с кровлей нижней мантии приводит к росту упругих напряжений и увеличению количества землетрясений на глубине более 550 км (рис. 5, б). Соответствующие деформации плиты распространяются выше по слэбу и приводят к сейсмической активности на глубине, где плита сравнительно жестко взаимодействует с континентальной литосферой и мантией. Стрелками на рис. 5, б, отмечены моменты, отвечающие либо сильным землетрясениям, либо заметному росту количества событий в слоях 0–35 и 80–130 км. В феврале 2010 г., через 28 мес. после начала быстрого роста числа глубоких землетрясений, в слое 80–130 км также начался заметный рост количества событий, что можно интерпретировать как распространение выше по слэбу деформаций. Таким образом, океаническая плита оказалась немного сжата по направлению погружения. В момент Охотоморского землетрясения напряжение, вызвавшее сжатие плиты, снимается, что приводит к ее быстрому перемещению вниз. При этом океаническая плита тянет примыкающий к ней участок континентальной литосферы. В работе [Abubakirov et al., 2015] сообщается, что по данным Камчатской сети GNSS величина косейсмического скачка смещения при землетрясении составила около 15 мм на запад.

Учитывая уникальность Охотоморского землетрясения, можно допустить, что оно обозначило конец предыдущего и начало следующего цикла глубинной сейсмичности на этом участке сегмента Тихоокеанской СФ зоны.

Рис. 2. Распределение сейсмической энергии (оранжевая линия) и числа землетрясений (синяя линия) по глубине для Камчатского региона. Тонировкой отмечены слои, выделенные для анализа. Масштаб графиков на врезке для глубины 550–700 км увеличен.

Fig. 2. Depth distribution of seismic energy (orange line) and a number of earthquakes (blue line) for the Kamchatka region. Layers selected for analysis are marked with shading. The scale of the graphs in the inset is enlarged for depths of 550–700 km.

Рис. 3. Графики повторяемости землетрясений для семи слоев (синяя линия, левая шкала), линейный тренд графиков повторяемости (черная линия), графики роста логарифма кумулятивной энергии Eс в зависимости от класса землетрясений (зеленая линия, правая шкала), линейный тренд графиков роста log(Eс) (черная линия) (а). Гистограммы распределения по слоям количества событий, суммарной энергии, k=ΣE(K≥14)/ΣE(10≤K<14) – отношение суммарной энергии землетрясений выше 14-го класса к суммарной энергии землетрясений от 10 до 14-го класса, γ ‒ наклон линии тренда графиков повторяемости, β ‒ наклон линии тренда графиков зависимости log(Eс) от класса землетрясений (б).

Fig. 3. Earthquake recurrence graphs for seven layers (blue line, left scale), linear trend of recurrence graphs (black line), graphs of growth of the logarithm of cumulative energy Ec depending on the class of earthquakes (green line, right scale), linear trend of log(Eс) growth graphs (black line) (а). Histograms of layer distribution of the number of events, total energy, k=ΣE(K≥14)/ΣE(10≤K<14) – ratio of the total energy of earthquakes with a K-value greater than 14 to the total energy of earthquakes with a K-value between 10 and 14, γ – slope of the trend line of recurrence graphs, β – slope of the trend line of the graphs of the dependence of log(Eс) on the class of earthquakes (б).

Таблица 1. Сводка характеристик сейсмичности СФ зоны Камчатского региона для разной глубины

Table 1. Summary of seismic characteristics in the seismic focal zone of the Kamchatka region for different depths

Слой | h, км | n | Ec, Дж | hp, км | k | γ | β |

1 | 0–35 | 6427 | 1.3E+16 | 15 | 3.2 | –0.629 (0.98) | 0.339 (0.99) |

2 | 35–80 | 5824 | 1.5E+16 | 45 | 2.7 | –0.584 (0.97) | 0.383 (0.98) |

3 | 80–130 | 989 | 8.0E+15 | 115 | 14 | –0.460 (0.98) | 0.533 (0.98) |

4 | 130–180 | 445 | 4.8E+15 | 175 | 22 | –0.487 (0.97) | 0.533 (0.99) |

5 | 180–230 | 127 | 2.6E+15 | 210 | 71 | –0.464 (0.87) | 0.645 (0.96) |

6 | 230–550 | 481 | 1.6E+15 | 490 | 3.9 | –0.508 (0.95) | 0.509 (0.99) |

7 | 550–700 | 172 | 1.4E+17 | 630 | 830 | –0.364 (0.87) | 0.767 (0.99) |

Примечание. h – диапазон глубин; n – количество событий в слое; Ec – суммарная энергия в слое; hp – глубина пиковых значений Ē; k=ΣE(K≥14)/ΣE(10≤K<14) – отношение суммарной энергии землетрясений класса 14 и выше к суммарной энергии землетрясений классов от 10 до 14; γ ‒ наклон линии тренда графиков повторяемости; β – наклон линии тренда графиков зависимости log(Eс) от класса землетрясений. В скобках – коэффициент достоверности аппроксимации.

Note. h – depth range; n – number of events in a layer; Ec – total energy in a layer; hp – depths of peak values Ē; k=ΣE(K≥14)/ΣE(10≤K<14) – ratio of the total energy of earthquakes with a K-value of 14 or greater to the total energy of earthquakes with a K-value between 10 and 14; γ ‒ slope of the trend line of recurrence graphs; β – slope of the trend line of graphs of the dependence of log(Eс) on earthquake class. In brackets is the approximation validity coefficient.

Рис. 4. Отклонение от равномерного со временем накопления нормированной кумулятивной сейсмической энергии землетрясений для Камчатского региона (а) и сейсмические события с K>15 (б).

Fig. 4. Deviation from uniform accumulation of normalized cumulative seismic energy of earthquakes over time for the Kamchatka region (а), and seismic events with K>15 (б).

Таблица 2. Параметры землетрясений K>15

Table 2. Parameters of earthquakes K>15

Дата | Время | φ | λ | h, км | K |

22.11.1969 | 23:09:31 | 57.930 | 164.000 | 40 | 15.3 |

30.08.1970 | 17:46:10 | 52.486 | 151.429 | 590 | 15.5 |

24.11.1971 | 19:35:29 | 52.710 | 159.470 | 110 | 15.9 |

15.12.1971 | 08:29:55 | 55.970 | 163.350 | 20 | 15.4 |

28.02.1973 | 06:37:54 | 50.410 | 156.795 | 43 | 15.2 |

17.08.1983 | 10:55:55 | 55.640 | 161.530 | 97 | 15.4 |

05.12.1997 | 11:26:51 | 54.640 | 162.550 | 10 | 15.5 |

20.04.2006 | 23:25:02 | 61.040 | 167.097 | 27 | 15.7 |

05.07.2008 | 02:12:06 | 53.986 | 152.840 | 576 | 15.8 |

Дата | Время | φ | λ | h, км | K |

24.11.2008 | 09:03:00 | 54.220 | 154.293 | 505 | 15.2 |

24.05.2013 | 05:44:47 | 54.754 | 153.785 | 630 | 17.0 |

01.10.2013 | 03:38:19 | 52.876 | 153.341 | 608 | 15.2 |

12.11.2013 | 07:03:48 | 54.635 | 162.443 | 67 | 15.3 |

30.01.2016 | 03:25:08 | 53.854 | 159.037 | 178 | 15.7 |

17.07.2017 | 23:34:13 | 54.472 | 168.815 | 11 | 16.1 |

13.10.2018 | 11:10:20 | 52.527 | 153.866 | 499 | 15.4 |

20.12.2018 | 17:01:53 | 54.908 | 164.710 | 54 | 16.1 |

25.03.2020 | 02:49:20 | 48.969 | 157.691 | 55 | 15.3 |

Рис. 5. Графики нормированной кумулятивной сейсмической энергии: желтый цвет – для Камчатского региона; синий – для представленного на карте курило-камчатского сегмента Тихоокеанского сейсмического пояса (см. рис. 1). Зеленым цветом показан график смещения северного магнитного полюса относительно положения в 1961 г. (левая шкала) (а). Отклонение от равномерного со временем роста нормированной кумулятивной суммы количества событий для глубины 0–35, 80–130 и 550–700 км. Стрелками отмечены моменты начала роста количества событий (б).

Fig. 5. Graphs of normalized cumulative seismic energy: yellow – for the Kamchatka region; blue – for the Kuril-Kamchatka part of the Pacific seismic belt (see Fig. 1). Green shows the graph of the north magnetic pole displacement relative to its position in 1961 (left scale) (а). Deviation from uniform growth of the normalized cumulative total amount of events over time for depths of 0–35, 80–130 and 550–700 km. Arrows mark the moments of the beginning of the growth of the number of events (б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным объектом исследования в данной работе являются некоторые особенности сейсмичности Камчатского региона за 60 лет инструментальных наблюдений. В соответствии с пиковыми значениями распределения сейсмической энергии по глубине выделено семь слоев. Наиболее заметные изменения сейсмичности наблюдались на глубине более 550 км. Угол наклона линейного тренда графиков повторяемости, рассчитанный послойно, с глубиной снижается. Угол наклона линейного тренда графиков роста логарифма накопленной кумулятивной энергии в зависимости от класса землетрясений с глубиной увеличивается. Отношение ΣE(K≥14)/ΣE(10≤K<14) максимально для слоя h>550 км. Более 85 % землетрясений K>10 происходит на глубине до 80 км. Максимальная суммарная энергия землетрясений приходится на глубину 0<h<80 и 550<h<700 км.

Линейный ход графиков отклонений от равномерного со временем роста накопленной кумулятивной энергии для разной глубины позволяет принять допущение о постоянстве скорости субдукции и стабильности фоновой сейсмичности на соответствующих интервалах времени.

С начала 2000-х гг. и до Охотоморского землетрясения в Камчатском регионе и курило-камчатской части СФ зоны Тихого океана отмечалось увеличение скорости накопления кумулятивной энергии, значительно возросла скорость накопления количества событий для глубины более 550 км.

Список литературы

1. Abe K., Kanamori H., 1980. Magnitudes of Great Shallow Earthquakes from 1953 to 1977. Tectonophysics 62 (3–4), 191–203. https://doi.org/10.1016/0040-1951(80)90192-4.

2. Abubakirov I.R., Pavlov V.M., Titkov N.N., 2015. The Mechanism of the Deep-Focus, Sea of Okhotsk Earthquake of May 24, 2013 as Inferred from Static Displacements and Broadband Seismograms. Journal of Volcanology and Seismology 9, 242–257. https://doi.org/10.1134/S0742046315040028.

3. Agaian A.S., Nekrasova A.K., 2024. Analysis of Spatial Clustering of Seismic Events in the Northwest Pacific Ocean. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 60, 795–805. https://doi.org/10.1134/S1069351324700733.

4. Allmann B.P., Shearer P.M., 2009. Global Variations of Stress Drop for Moderate to Large Earthquakes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 114 (В1), B01310. https://doi.org/10.1029/2008JB005821.

5. Ambraseys N.N., 1990. Uniform Magnitude Re-Evaluation of European Earthquakes Associated with Strong-Motion Records. Earthquake Engineering and Structural Dynamics 19 (1), 1–20. https://doi.org/10.1002/eqe.4290190103.

6. Boatwright J., Choy G., 1986. Teleseismic Estimates of the Energy Radiated by Shallow Earthquakes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 91 (B2), 2095–2112. https://doi.org/10.1029/JB091iB02p02095.

7. Bondár I., Storchak D.A., 2011. Improved Location Procedures at the International Seismological Centre. Geophysical Journal International 186 (3), 1220–1244. https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.2011.05107.x.

8. Bormann P., Wylegalla K., 1975. Investigation of the Correlation Relationships Between Various Kinds of Magnitude Determination at Station Moxa Depending on the Type of Instrument and on the Source Area (in German). Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences 93, 160–175.

9. Brudzinski M.R., Thurber C.H., Hacker B.R., Engdahl E.R., 2007. Global Prevalence of Double Benioff Zones. Science 316 (5830), 1472–1474. https://doi.org/10.1126/science.1139204.

10. Chebrov V.N., Droznin D.V., Kugaenko Yu.A., Levina V.I., Senyukov S.L., Sergeev V.A., Shevchenko Yu.V., Yashchuk V.V., 2013a. The System of Detailed Seismological Observations in Kamchatka in 2011. Journal of Volcanology and Seismology 7, 16–36. https://doi.org/10.1134/s0742046313010028.

11. Chebrov V.N., Saltykov V.A., Serafimova Yu.K., 2013b. Identifying the Precursors of Large (M≥6.0) Earthquakes in Kamchatka Based on Data from the Kamchatka Branch of the Russian Expert Council on Earthquake Prediction: 1998–2011. Journal of Volcanology and Seismology 7, 76–85. https://doi.org/10.1134/S074204631301003X.

12. Чеброва А.Ю., Чемарев Е.А., Матвеенко Е.А., Чебров Д.В. Единая информационная система сейсмологических данных в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН: принципы организации, основные элементы, ключевые функции // Геофизические исследования. 2020. Т. 21. № 3. С. 66−91. https://doi.org/10.21455/gr2020.3-5.

13. Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. Новосибирск: Гео, 2001. 409 с.

14. Федотов С.А. Энергетическая классификация Курило-Камчатских землетрясений и проблема магнитуд. М.: Наука, 1972. 116 с.

15. Федотов С.А. Сильные Камчатские землетрясения 1971 г. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1975. 153 с.

16. Федотов С.А., Кузин И.П., Бобков М.Ф. Детальные сейсмологические исследования на Камчатке в 1961–1962 гг. // Известия АН СССР. Серия геофизическая. 1964. № 9. С. 1360–1375.

17. Gontovaya L.I., Popruzhenko S.V., Nizkous I.V., 2010. Upper Mantle Structure in the Ocean–Continent Transition Zone: Kamchatka. Journal of Volcanology and Seismology 4, 232–247. https://doi.org/10.1134/S0742046310040020.

18. Gordeev E.I., Fedotov S.A., Chebrov V.N., 2013. Detailed Seismological Investigations in Kamchatka During the 1961–2011 Period: Main Results. Journal of Volcanology and Seismology 1, 3–18. https://doi.org/10.1134/s0742046313010041.

19. Гордеев Е.И., Гусев А.А., Левина В.И., Леонов В.Л., Чебров В.Н. Мелкофокусные землетрясения п-ва Камчатка // Вулканология и сейсмология. 2006. № 3. С. 28–38.

20. Гусев А.А., Мельникова В.Н. Связи между магнитудами − среднемировые и для Камчатки // Вулканология и сейсмология. 1990. № 6. С. 55–63.

21. Gusev A.A., Shumilina L.S., 2004. Recurrence of Kamchatka Strong Earthquakes on a Scale of Moment Magnitudes. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 40 (3), 206–215.

22. Hacker G.R., Peacock S.M., Aubers G.A., Holloway S.D., 2003. Subduction Factory 2. Are Intermediate-Depth Earthquakes in Subducting Slabs Linked to Metamorphic Dehydration Reactions? Journal of Geophysical Research: Solid Earth 108 (B1), 2030. https://doi.org/10.1029/2001jb001129.

23. Hess H.H., 1962. History of the Ocean Basins. In: Petrologic Studies: A Volume in Honor of A.F. Buddington. Geological Society of America, New York, p. 599–620. https://doi.org/10.1130/petrologic.1962.599.

24. Kanamori H., Anderson D.L., 1975. Theoretical Basis of Some Empirical Relations in Seismology. Bulletin of the Seismological Society of America 65 (4), 1073–1095. DOI:10.1785/BSSA0650051073.

25. Kennett B.L.N., Engdahl E.R., Buland R., 1995. Constraints on Seismic Velocities in the Earth from Traveltimes. Geophysical Journal International 122 (1), 108–124. https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.1995.tb03540.x.

26. Levina V.I., Lander A.V., Mityushkina S.V., Chebrova A.Yu., 2013. The Seismicity of the Kamchatka Region: 1962–2011. Journal of Volcanology and Seismology 7, 37–57. https://doi.org/10.1134/S0742046313010053.

27. Лобковский Л.И. Геодинамика зон спрединга, субдукции и двухъярусная тектоника плит. М.: Наука, 1988. 251 с.

28. Лобковский Л.И., Никишин А.М., Хаин В.Е. Современные проблемы геотектоники и геодинамики. М.: Научный мир, 2004. 612 с.

29. Резниченко Р.А., Гоев А.Г., Алешин И.М., Тарасов С.А., Гонтовая Л.И., Чебров Д.В. Глубинные скоростные разрезы района Авачинской бухты полуострова Камчатка, полученные методом функций приемника // Геофизические исследования. 2023. Т. 24. № 2. С. 25−38. https://doi.org/10.21455/gr2023.2-2.

30. Садовский М.А., Болховитинов Л.Г., Писаренко В.Ф. Деформирование геофизической среды и сейсмический процесс. М.: Наука, 1987. 100 с.

31. Saltykov V.A., Kugaenko Y.A., Kravchenko N.M., Konovalova A.A., 2013. A Parametric Representation of Kamchatka Seismicity over Time. Journal of Volcanology and Seismology 7, 58–75. https://doi.org/10.1134/S0742046313010065.

32. Селиверстов Н.И. Геодинамика зоны сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. Петропавловск-Камчатский: КамГУ, 2009. 191 с.

33. Сергеев К.Ф. Тектоника Курильской островной системы. М.: Наука, 1976. 239 с.

34. Sobolev G.A., 2010. The Present-Day Seismicity Variations in the Kuril-Kamchatka Seismic Zone. Journal of Volcanology and Seismology 4, 367–377. https://doi.org/10.1134/S0742046310060011.

35. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Природа тектонической активности Земли. М.: ВИНИТИ, 1993. 291 с.

36. Venkataraman A., Kanamori H., 2004. Observational Constraints on the Fracture Energy of Subduction Zone Earthquakes. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 109 (В5), B05302. https://doi.org/10.1029/2003JB002549.

37. Ye L., Lay T., Kanamori H., Koper K.D., 2013. Energy Release of the 2013 Mw=8.3 Sea of Okhotsk Earthquake and Deep Slab Heterogeneity. Science 341 (6152), 1380–1384. https://doi.org/10.1126/science.1242032.

38. Жарков В.Н. Физика земных недр. М.: Наука и образование, 2012. 384 с.

Об авторе

Ю. В. ШевченкоРоссия

683006, Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 9

Рецензия

Для цитирования:

Шевченко Ю.В. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА КАМЧАТСКОГО РЕГИОНА. АКТИВИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ В 2000–2021 ГОДАХ. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(4):0836. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0836. EDN: WJZGSH

For citation:

Shevchenko Yu.V. SOME FEATURES OF SEISMIC REGIME IN THE KAMCHATKA REGION: SEISMIC ACTIVATION IN 2000–2021. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(4):0836. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-4-0836. EDN: WJZGSH

JATS XML