Перейти к:

ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИГЕННЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКОЙ ТОЧЕРСКОЙ СВИТЫ БАГДАРИНСКОЙ СИНФОРМЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-1-0810

EDN: sxmkcy

Аннотация

Представлены новые данные о вещественном составе терригенных и вулканогенно-терригенных пород верхнедевонско-нижнекаменноугольной точерской свиты Багдаринской синформы (Западное Забайкалье). Рассмотрены петрографические и литогеохимические особенности пород, а также уточнены условия накопления отложений, источники материала и тектонические режимы, контролировавшие процессы седиментогенеза. Установлено, что терригенные породы точерской свиты образованы за счет разрушения магматических и вулканогенных пород. Петрографические и литогеохимические характеристики позднепалеозойских осадочных пород точерской свиты позволяют классифицировать их как граувакковые песчаники, аркозы, туфопесчаники и алевропесчаники. Особенности распределения петрогенных оксидов, а также редких и редкоземельных элементов, в совокупности с результатами петрографических исследований шлифов, указывают на то, что в области сноса обломочного материала разрушались породы смешанного (кислый, средний, основной) состава. Для отложений первой пачки свиты источником материала послужили породы преимущественно кислого состава, для второй и третьей пачки – среднего, основного состава. Предварительно в качестве основных источников обломочного материала предполагаются рифейские островодужные вулканиты усойской и буромской свит и габбро-диориты, диориты, слагающие Шаманский выступ фундамента Багдаринской синформы. Также источником сноса в это время, видимо, была магматическая дуга, о чем свидетельствует вулканомиктовый состав кластики терригенных пород и присутствие пирокластических пород. Осадочные комплексы точерской свиты формировались в углубляющемся бассейне, примыкающем к зоне вулканизма. Седиментация происходила в обстановках континентального склона и его подножья, на фоне роста поднятий, обрамляющих палеобассейн. Осадконакопление происходило в обстановках активной континентальной окраины. Эти выводы согласуются с представлениями предшественников о том, что точерская свита накапливалась в геодинамической обстановке активной континентальной окраины андского типа, когда в конце позднего девона – начале раннего карбона на границе Сибирского континента и Монголо-Охотского океана формировалась Кыджимитская надсубдукционная вулканическая зона и тыловой турбидитовый Точерский прогиб, заполнявшийся граувакковыми турбидитами.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ташлыков В.С., Минина О.Р., Мотова З.Л., Доронина Н.А., Штельмах С.И. ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИГЕННЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКОЙ ТОЧЕРСКОЙ СВИТЫ БАГДАРИНСКОЙ СИНФОРМЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(1):0810. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-1-0810. EDN: sxmkcy

For citation:

Tashlykov V.S., Minina O.R., Motova Z.L., Doronina N.A., Shtel’makh S.I. LITHOGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF TERRIGENOUS AND VOLCANOGENIC-TERRIGENOUS ROCKS OF THE LATE PALEOZOIC TOCHER FORMATION OF THE BAGDARIN SYNFORM (WESTERN TRANSBAIKALIA). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(1):0810. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-1-0810. EDN: sxmkcy

-

ВВЕДЕНИЕ

Складчатые сооружения Западного Забайкалья занимают территорию южного обрамления Сибирского кратона и входят в состав Центрально-Азиатского и Монголо-Охотского складчатых поясов. Представления о развитии региона до сих пор дискуссионные, несмотря на то, что в разные годы были предложены различные модели его тектонической эволюции [Belichenko, 1977; Bulgatov, 1983; Gordienko, 1987, 2006; Gordienko et al, 2010; Zorin et al., 1997; Yarmolyuk et al., 2006; Ruzhentsev et al., 2012]. В опубликованных концепциях, хотя и отличающихся друг от друга по ряду положений, содержится общий принцип, позволяющий рассматривать регион как систему континентальных окраин, связанных с развитием Палеоазиатского (каледонский этап) и Монголо-Охотского (герцинский этап) палеоокеанов. Однако существующие геодинамические модели для позднего палеозоя базируются в первую очередь на петрологических, геохимических и геохронологических данных по магматическим и метаморфическим комплексам, которые, безусловно, являются индикаторами определенных геодинамических обстановок [Gordienko et al, 2010; Yarmolyuk et al., 2006]. В использовании же литолого-стратиграфических и, как следствие, седиментологических критериев имеется известное отставание. Тем не менее эти критерии служат надежными индикаторами геодинамических режимов, дают достоверные сведения об экзогенных обстановках, поэтому реконструкция эволюции осадочных бассейнов является важнейшим элементом современных геодинамических построений. Восстановление тектонической истории осадочных бассейнов позднего палеозоя Забайкальского региона в первую очередь требует разработки качественной стратиграфической основы.

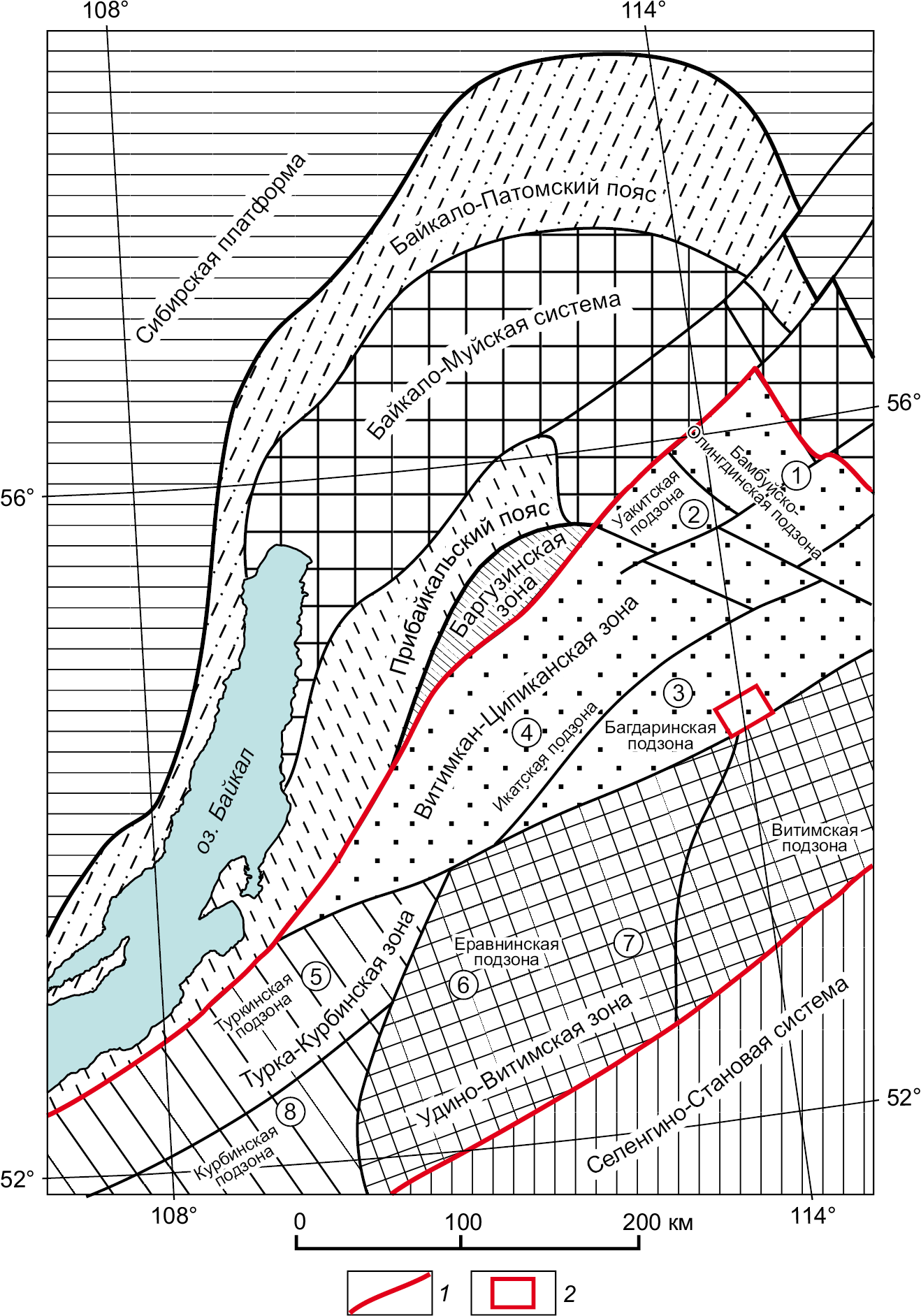

Наши исследования направлены на реконструкцию позднепалеозойского Багдаринского бассейна седиментации, представленного сложным полифациальным комплексом осадочных пород Багдаринской подзоны Витимкан-Ципинской зоны Байкало-Витимской складчатой системы (БВСС) (рис. 1) [Minina et al., 2013, 2016; Ruzhentsev et al., 2012].

Багдаринская подзона занимает центральную и северную часть Витимского плоскогорья. В ее строении принимают участие структурно-формационные комплексы байкальского и раннегерцинского структурных этажей [Minina et al., 2016; Ruzhentsev et al., 2012]. Слабо метаморфизованные верхнепалеозойские отложения последнего образуют Багдаринскую синформу. Комплекс неопротерозойских пород байкальского структурного этажа, слагающий серию тектонических блоков (Шаманский выступ) в осевой части синформы, служит фундаментом синформы. Шаманский выступ сложен породами двух структурно-формационных комплексов. Первый включает метабазальты MORB (971 млн лет), ультрабазиты и метагабброиды (939–892 млн лет), габбро-диориты, диориты (778–762 млн лет), вулканиты среднего и кислого состава (837 и 789 млн лет). Второй комплекс представлен кварц-серицитовыми, кварц-хлорит-серицитовыми сланцами, филлитизированными песчаниками и микрокварцитами верхнерифейской сивоконской свиты [Gordienko et al., 2010; Doronina et al., 2013; Nekrasov et al., 2007; Ruzhentsev et al., 2012; State Geological Map…, 2019].

Раннегерцинский структурный этаж объединяет девонские и нижнекаменноугольные отложения и представлен двумя типами разрезов: ороченским и точерским [Minina et al., 2016; Ruzhentsev et al., 2012]. Объектом наших исследований стала точерская свита точерского типа разреза Багдаринской синформы [Ruzhentsev et al., 2012; Tashlykov, Minina, 2020a, 2020b]. Однако до настоящего времени объем, внутреннее строение, вещественный состав свиты остаются дискуссионными. Свита вызывает особый интерес еще и потому, что к ней приурочена золоторудная и редкометалльно-редкоземельно-флюоритовая минерализация. Комплексное изучение петрографических и геохимических особенностей пород точерской свиты позволит определить тип геодинамических обстановок в области сноса, а также состав исходных пород, послуживших источником сноса кластического материала.

Основой для характеристики геологического строения Багдаринской синформы и разреза точерской свиты послужили результаты ранее проведенных исследований [Minina, 2014; Minina et al., 2016; State Geological Map…, 2019].

Рис. 1. Схема тектонической зональности БВСС [Minina et al., 2016; Ruzhentsev et al., 2012]. 1 – контур Байкало-Витимской складчатой системы; 2 – участок работ.

Fig. 1. Scheme of tectonic zonality of the Baikal-Vitim fold system [Minina et al., 2016; Ruzhentsev et al., 2012]. 1 – contour of the Baikal-Vitim fold system; 2 – work area.

-

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в стратотипической местности точерской свиты в бассейне рек Багдаринка, Точер, Усой. В процессе изучения отложений детально описаны разрезы свиты, изучен ее петрографический, минералогический и литогеохимический состав. Для классификации терригенных пород использовались петрохимические модули, серия диаграмм, основанных на содержании основных петрогенных компонентов.

Подготовка проб для исследований проводилась в ЦКП «Геоспектр» (ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ). Изучение химического состава пород проводилось в ЦКП «Геодинамика и геохронология» (ИЗК СО РАН, г. Иркутск). Литогеохимические исследования осадочных пород включают в себя определение петрогенных оксидов (SiO2, TiO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, P2O5) и элементов-примесей, которые подразделяются на крупноионные литофильные элементы (Rb, Ba, Cs, K), транзитные элементы (Sc, Ti, V, Cu, Mn, Co, Ni), высокозарядные элементы (Zr, Nb, Y, Hf, Ta), радиоактивные элементы (Th, U, Pb) и редкоземельные элементы (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu).

Определение основных петрогенных оксидов выполнено методом силикатного анализа «мокрая химия» по методике [Revenko, 2014]. Определение концентраций Co, Ni и Sc произведено методом спектрального анализа по стандартной методике. Анализ содержаний редких и редкоземельных элементов выполнялся методом ICP-MS.

На основании содержаний и соотношений содержаний петрогенных элементов с использованием ряда дискриминационных диаграмм проведена классификация осадочных пород, определены геодинамические обстановки в области сноса, а также установлен состав пород в питающей провинции [Condie, 1993; McLennan et al., 1993; Neelov, 1980; Pettijohn et al., 1972; Shvanov, 1987; Yudovich, Ketris, 2000]. Петрохимическая классификация терригенных пород точерской свиты проведена с использованием диаграммы Ф. Дж. Петтиджона с соавторами [Pettijohn et al., 1972]. Генетическая типизация терригенных пород выполнена на основании использования системы петрохимических модулей. Подсчет модулей осуществляется по данным силикатного анализа пород, выраженным в массовых процентах [Yudovich, Ketris, 2000]. Реконструкция геодинамических условий седиментации осадочных пород точерской свиты проведена с использованием диаграммы [Roser, Korsch, 1986]. Минералогические исследования шлифов осадочных пород проводились с целью качественной и количественной характеристики [Logvinenko, 1974; Pettijohn et al., 1972].

-

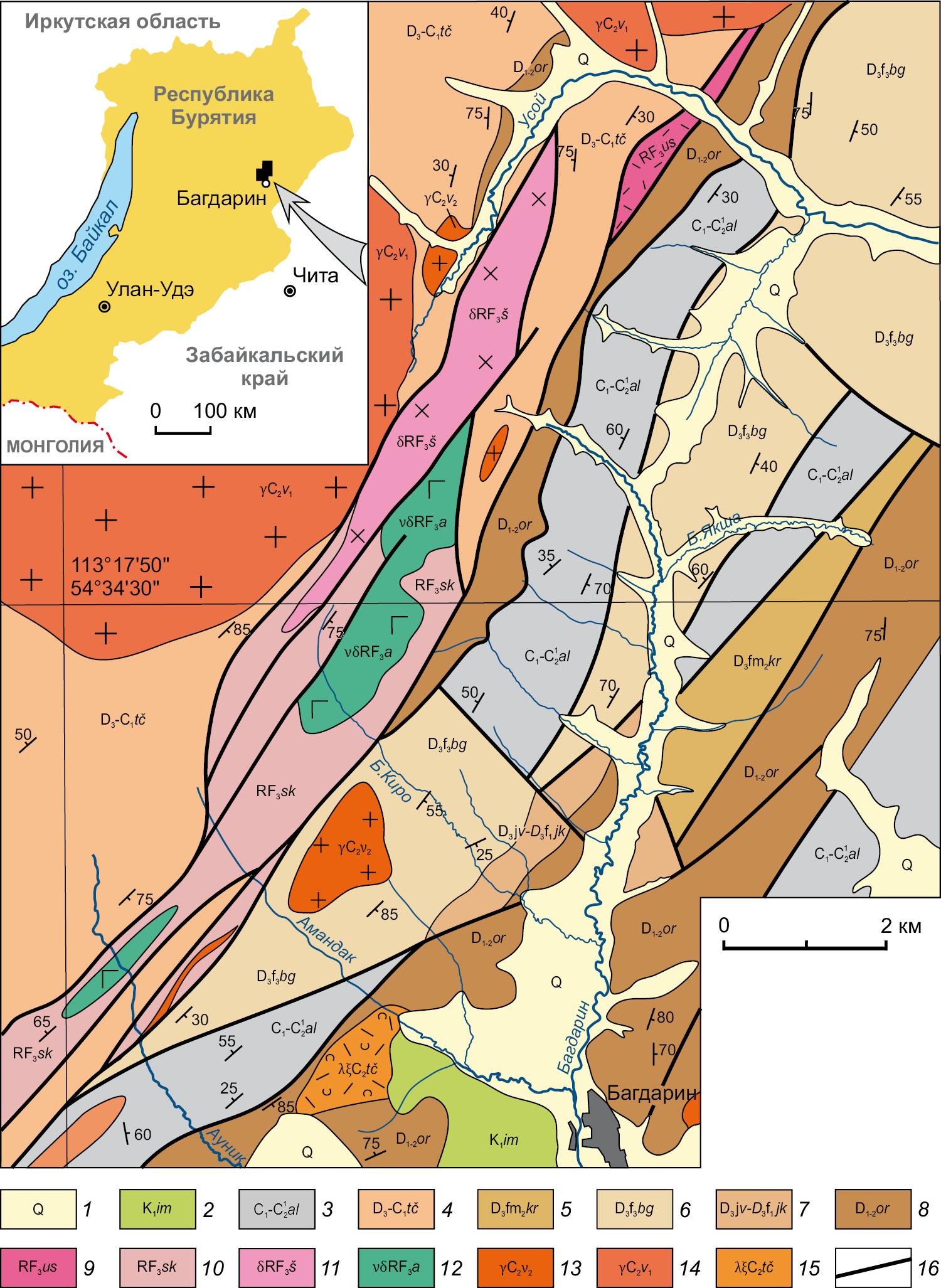

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАЗРЕЗА ТОЧЕРСКОЙ СВИТЫ

Точерская свита, впервые выделенная П.В. Осокиным [Osokin, Fishev, 1960], распространена в северо-западной части Багдаринской синформы и слагает две полосы северо-восточного простирания, разделенные метаморфическими породами неопротерозойской сиваконской свиты (выступ докембрийского фундамента синформы) (рис. 2). Стратотипическая местность охватывает водоразделы рек Гулинга – Точер – Ауник [State Geological Map…, 2019]. К точерской свите мы также отнесли отложения, распространенные на водоразделе рек Усой – Талая северо-западнее стратотипической местности, ранее включавшиеся в состав неопротерозойской суванихинской свиты. По составу и возрасту эти породы соответствуют второй и третьей пачке точерской свиты, отличаясь только степенью метаморфизма (кластическая полосчатость и рассланцевание). Точерская свита трансгрессивно с конгломератами в основании налегает на неопротерозойские сиваконскую (правобережье р. Ауник, верховья р. Гулинга) и усойскую свиты (правобережье р. Усой), верхний контакт ее не определен.

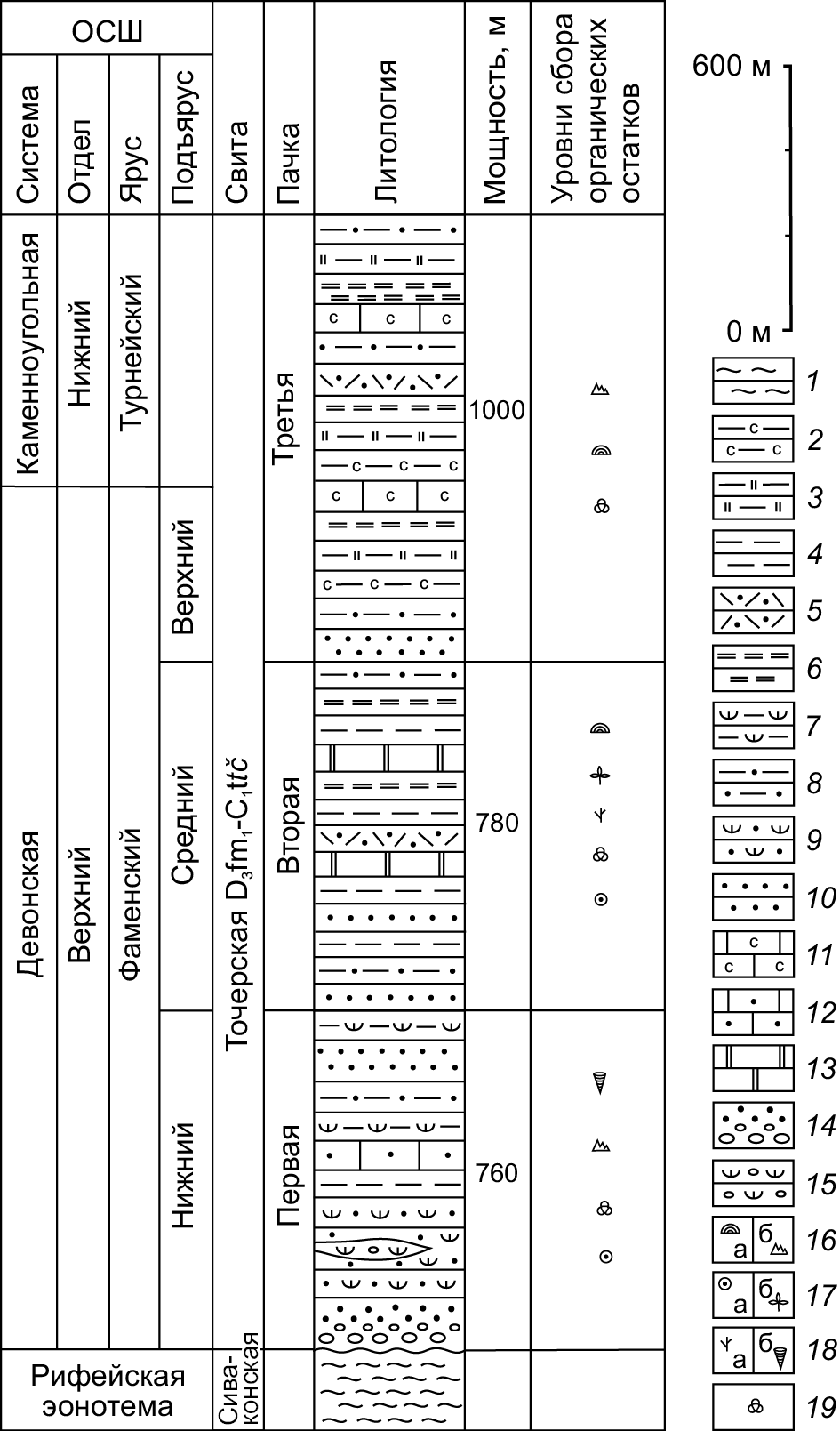

Точерская свита расчленена на три пачки и имеет мощность 2500–3000 м (рис. 3) [Minina et al., 2016; Ruzhentsev et al., 2012]. Первая пачка в основании сложена зеленовато-серыми полимиктовыми, средне- и крупногалечными конгломератами с прослоями гравелитов. В обломочной части конгломератов преобладает галька лейкократовых гранитов, гранит-аплитов, кислых, реже – средних эффузивов. Цемент грубообломочных пород песчаниковый, псефитовый, слюдисто-хлорит-карбонатный. По левобережью р. Усой в обломочной части преобладает галька и гравий кварца (до 60 %), кварциты, слюдисто-кварцевые сланцы, кислые эффузивы и карбонаты. Мощность конгломератов до 80–105 м. Выше псефиты сменяются зеленовато-серыми, серыми, полимиктовыми, кварц-полевошпатовыми, средне- и тонкозернистыми песчаниками и туфопесчаниками с прослоями и линзами зеленовато-серых мелкогалечных туфоконгломератов, туфогравелитов, гравийных песчаников (мощность 135 м). Далее породы сменяются переслаиванием туфопесчаников, туфоалевролитов, полимиктовых мелкозернистых песчаников, алевролитов, реже встречаются прослои темно-серых песчанистых известняков, алевритистых известняков. Изотопные исследования галек вулканитов и гранитоидов из конгломератов свиты (U-Pb, SHRIMP, ВСЕГЕИ, устное сообщение В.Е. Руденко) позволили определить возраст галек гранитов в 820, 822, 794 млн лет, риолитов – 806 и 719 млн лет, обломочные цирконы из цемента конгломератов имеют возраст 931 и 806 млн лет. Общая мощность пачки более 760 м.

Вторая пачка представлена ритмичным переслаиванием (мощность прослоев от 1 до 10 см) серых, зеленовато-серых средне- и мелкозернистых полимиктовых или кварц-плагиоклазовых, реже олигомиктовых, часто слюдистых песчаников, тонкослоистых алевролитов, филлитизированных аргиллитов, с прослоями серых битуминозных горизонтально-слоистых известняков, в верхней части пачки наблюдается чередование зеленовато-серых, серых, темно-серых алевритистых аргиллитов, мелко- и среднеобломочных зеленовато-серых туффитов и кристаллокластических туфов, битуминозных известняков. Песчаные прослои имеют неровную нижнюю границу с желобкообразными выемками, заполненными алевритистыми аргиллитами. Мощность пачки варьируется от 500 до 780 м.

Третья пачка, мощностью более 1000 м, ритмично-слоистая. Сложена чередованием (первые сантиметры) серых, полимиктовых, кварц-полевошпатовых песчаников, тонкослоистых алевролитов, алевритистых аргиллитов, углеродистых алевритистых известняков, черных глинистых и углисто-кремнистых аргиллитов, мелкообломочных туффитов с прослоями пепловых туфов. Слоистость пород тонкая, горизонтальная, пологоволнистая. Характерным для тонкообломочных пород является глинистый, известковистый и кремнистый состав, повышенное содержание органического вещества, пирита, сульфидов железа. В верхней части разреза пачки преобладают существенно аргиллитовые породы с алевролитовыми слойками, тонкогоризонтальнослоистые (кремнистые, кремнисто-глинистые, кремнисто-углистые аргиллиты).

Отложения свиты включают конформные субвулканические тела (мощность от первых метров до 400 м, протяженность до 1.5 км) риолитов, риодацитов, риолитовых порфиров, дацитов, андезитов, андезитовых порфиритов, брекчий среднего и кислого состава точерского субвулканического комплекса. Изотопный возраст андезитов определен в 314.4±3.5 (С21) млн лет (U-Pb метод) [Minina et al., 2016]. Точерская свита прорвана монцодиоритами витимканского комплекса с возрастом 296.6 млн лет [State Geological Map…, 2019] (см. рис. 2). Для всех разновидностей пород свиты характерно присутствие сульфидов (до 2–3 %). Уровень метаморфических преобразований пород соответствует начальной стадии катагенеза. Породы свиты часто в различной степени рассланцованы, смяты в систему крутых, узких высокоамплитудных складок (до 200 м).

Точерская свита считалась верхнепалеозойской [Osokin, Fishev, 1960], затем рассматривалась в составе венд-кембрийского разреза [Davydov et al., 1981]. На ГГК 1000/2 свита относилась к силуру – девону, на ГГК-1000/3 – к девону [State Geological Map…, 2011]. Позднедевонско-раннекаменноугольный возраст точерской свиты определен по комплексу органических остатков [Minina et al., 2016; Ruzhentsev et al., 2012]. Отложения первой пачки охарактеризованы конодонтами (D3fm1-2), тентакулитами (D), фрагментами криноидей и миоспорами, ограничивающими время накопления отложений на уровне раннего фамена. Палеонтологическая характеристика второй пачки свиты включает остатки плауновидных (D3-С1), сифоновые водоросли (D), криноидеи (PZ2), строматопороидеи (D3fm), хитинозои (O-D) и миоспоры, определяющие позднедевонский (средний фамен) возраст отложений. Третья пачка охарактеризована конодонтами (D3fm3), строматопоратами (D3fm-C1t) и миоспорами. Время накопления отложений верхней пачки определяется на уровне позднего фамена – турне. В целом, палеонтологическая характеристика точерской свиты свидетельствует о ее стратиграфической принадлежности к фаменскому ярусу верхнего девона – турнейскому ярусу нижнего карбона [Minina et al., 2016].

Рис. 2. Схема геологического строения Багдаринской синформы [Minina et al., 2017].

1 – четвертичные отложения; 2 – имская свита: конгломераты, песчаники, алевролиты; 3 – алексеевская толща: туфотерригенные породы, туфы; 4 – точерская свита: конгломераты, песчаники, аргиллиты, туфотерригенные породы, прослои известняков, туфов; 5 – киройская толща: углисто-глинистые сланцы; 6 – багдаринская свита: песчаники и алевролиты пестроцветные, прослои песчанистых известняков; 7 – якшинская свита: переслаивание песчаников, алевролитов, алевропелитов, известняков; 8 – ороченская свита: известняки, доломиты; 9 – усойская свита: базальты, риолиты, дациты и их туфы; 10 – сиваконская свита: эффузивы кислого и основного состава; 11 – шаманский комплекс: габбро, диориты; 12 – ауникский комплекс: амфиболиты, серпентиниты; 13 – витимканский комплекс: порфировидные биотитовые граниты; 14 – витимканский комплекс: лейкократовые граниты; 15 – точерский субвулканический комплекс: риолиты, андезиты; 16 – тектонические нарушения.

Fig. 2. Scheme of the geological structure of the Baghdarin synform [Minina et al., 2017].

1 – Quaternary deposits; 2 – Im formation: conglomerates, sandstones, siltstones; 3 – Alekseev formation: tuffaceous-terrigenous rocks, tuffs; 4 – Tocher formation: conglomerates, sandstones, mudstones, tuffaceous-terrigenous rocks, interbedded with limestone and tuff; 5 – Kiro formation: carbonaceous-argillaceous shales; 6 – Bagdarin formation: variegated sandstones and mudstones interbedded with sandy limestone; 7 – Yaksha formation: interbedding of sandstones, siltstones, aleuropelites, limestones; 8 – Orochen formation: limestones, dolomites; 9 – Usoy formation: basalts, rhyolites, dacites and their tuffs; 10 – Sivakon formation: acidic and mafic effusives; 11 – Shaman complex: gabbro, diorites; 12 – Aunik complex: amphibolites, serpentinites; 13 – Vitimkan complex: porphyritic biotite granites; 14 – Vitimkan complex: leucocratic granites; 15 – Tocher subvolcanic complex: rhyolites, andesites; 16 – faults.

Рис. 3. Сводный разрез верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений точерской свиты.

1 – сланцы сиваконской свиты (RF3); 2–15 – точерская свита: 2 – углистые известняки, 3 – глинисто-кремнистые аргиллиты, 4 – аргиллиты, 5 – туфы кислого состава, 6 – туффиты, 7 – туфоалевролиты, 8 – алевролиты, 9 – туфопесчаники, 10 – песчаники, 11 – углеродистые известняки, 12 – алевритистые известняки, 13 – битуминозные известняки, 14 – гравелиты, конгломераты, 15 – туфоконгломераты, туфогравелиты; 16 – строматопоры (а), конодонты (б); 17 – криноидеи (а), высшие растения (б); 18 – водоросли (а), тентакулиты (б); 19 – миоспоры.

Fig. 3. Composite section of the Upper Devonian – Lower Carboniferous deposits of the Tocher formation.

1 – shales of the Sivakon formation (RF3); 2–15 – Tocher formation: 2 – carboniferous limestones, 3 – clayey-siliceous mudstones, 4 – mudstones, 5 – acidic tuffs, 6 – tuffites, 7 – tuffaceous siltstones, 8 – siltstones, 9 – tuffaceous sandstones, 10 – sandstones, 11 – carboniferous limestones, 12 – silty limestones, 13 – bituminous limestones, 14 – gravelites, conglomerates, 15 – tuffaceous conglomerates, tuffaceous gravelites; 16 – stromatopores (а), conodonts (б); 17 – crinoids (а), higher plants (б); 18 – algae (а), tentaculites (б); 19 – miospores.

-

ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД ТОЧЕРСКОЙ СВИТЫ

Для точерской свиты характерен существенно вулканомиктовый состав кластики (кварц-полевошпатовые, полевошпат-кварцевые, полимиктовые песчаники, туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты), в верхней части разреза значительна роль тонкообломочных пород (алевритистые, углисто-кремнистые, глинисто-кремнистые аргиллиты), присутствие прослоев битуминозных, алевритистых и углистых известняков. Псаммиты свиты типизируются как петрокластические граувакки.

Первая пачка сложена полимиктовыми конгломератами, гравелитами, туфоконгломератами, полимиктовыми, кварц-полевошпатовыми, полевошпат-кварцевыми песчаниками, алевролитами, туфопесчаниками и туфоалевролитами. Конгломераты зеленовато-серые, серые, зеленые, полимиктовые крупно- и среднегалечные с грубозернистым песчаным заполнителем на биотит-хлоритовом цементе с гидроокислами железа. Конгломераты характеризуются псефитовой структурой и беспорядочно-обломочной текстурой. Цемент (20 %) песчаниковый, псефитовый, слюдисто-хлорит-карбонатный с обломками угловатого кварца, полевого шпата, микрогранофиров. Состав обломочной части (65 %) разнообразен и отличается в зависимости от подстилающих отложений. Так, по р. Ауник (см. рис. 2) псефитовые обломки (65 %) представлены риолитами, кластолавами, туфолавами дацито-риолитового состава, плагиогранитами, гранодиорит-порфирами, гранит-аплитами, сферолитовыми гранитами, гнейсами, кварцитами, реже – доломитами. Немногочисленные псаммитовые обломки (15 %) включают кварц, плагиоклаз, сланцы, аргиллиты, фельзиты, диориты, хлорит-эпидот-кварцевые породы. По левобережью р. Усой (р. Уоакит) в обломочной части преобладает галька и гравий кварца (до 60 %), кварцитов, слюдисто-кварцевых сланцев, риолитов, фельзитов и карбонатов.

Песчаники зеленые, серые, зеленовато-серые полимиктовые, кварц-полевошпатовые, полевошпат-кварцевые (кислая петрокластическая граувакка), средне- и мелкозернистые, разнозернистые. Текстура слоистая, полосчатая, тонкополосчатая, сланцеватая; структура псаммитовая, бластопсаммитовая, порфиробластовая. Песчаники средне и хорошо сортированы, обломки окатанные, угловато-окатанные, угловатые. Цемент микролепидогранобластовой, редко – нематогранобластовой структуры, хлорит-углисто-глинистый, серицит-хлорит-кальцитовый, базальный, поровый, содержит присыпки пирротина (от 10 до 50 %). Обломочную фракцию составляют обломки пород (5–55 %) и минералов (35–55 %). Обломки интрузивных пород представлены гранитами с гранофировой структурой, микросиенитами, порфировыми дацитами, обломками стекла. Обломки осадочных пород состоят из кварцитовидных и кремнистых аргиллитов, углисто-глинистых, кварц-слюдистых пород, полевошпат-хлоритовых микросланцев. Из мономинеральных обломков преобладают кварц (до 27 %), плагиоклаз и калиевый полевой шпат (30–38 %), второстепенные минералы – эпидот, апатит, турмалин, рутил, ортит, циркон, гидроокислы железа, рудные минералы – пирит, пирротин, реже – магнетит. В песчаниках часто отмечается примесь гравийного материала, а также отдельные прослои гравелитов и конгломератов.

Туфопесчаники по облику и обломочной части аналогичны песчаникам, но содержат зерна обломочного хромшпинелида, турмалин двух генераций. Доля пирокластического материала – 15 %. Цемент вторичный (45 %) слюдисто-хлоритовый с гидроокислами железа, фельзитами, углисто-глинистым веществом. Алевролиты и туфоалевролиты имеют тот же состав, что и песчаники, туфопесчаники, но обычно больше насыщены вторичными (сфен, эпидот, хлорит) минералами.

Основными типами пород второй пачки являются переслаивающиеся полимиктовые песчаники, алевролиты и аргиллиты, часто филлитизированные.

Полимиктовые песчаники средне- и мелкозернистые, бластопсаммитовые, слоистой, полосчатой текстуры. Цемент (15–26 %) микрозернистый, серицит-эпидот-кварц-полевошпатовый, частично перекристаллизованный. В обломочной части угловатые зерна плагиоклаза (40–45 %), кварца (до 25 %). Алевролиты серые, зеленовато-серые со сланцеватой и пятнистой текстурой, алевролитовой структурой. Цемент серицит-хлорит-полевошпатовый (до 25 %). Среди обломков преобладают полевые шпаты (58 %), кварц (15 %), реже – эффузивы среднего состава, обломки пород. Аргиллиты гидрослюдисто-хлоритового состава (98 %) с углисто-глинистыми частицами. Текстура параллельно-сланцеватая, структура пород пелитовая, микролепидобластовая. Глинистое вещество на начальной стадии кристаллизации. Образуются микрочешуйчатые агрегаты слюд, полоски пелитоморфного карбоната, криптозернистые образования кремнезема, редко – рутила, поперечно-листоватого хлорита, иногда вместе с серицитом. Хлоритовые образования ориентированы по сланцеватости. Породы содержат псевдоморфозы гидроокислов железа по пириту. В качестве терригенной примеси присутствуют кварц, полевые шпаты, грязно-серый турмалин.

Третья пачка представлена тонким горизонтальным, волнистым переслаиванием мелкозернистых полимиктовых песчаников, глинистых, глинисто-кремнистых, углисто-глинистых алевролитов и аргиллитов, часто филлитизированных, и тонкозернистых алевритистых, углистых известняков. Алевролиты серые, со сланцеватой и пятнистой текстурой, алевролитовой структурой, участками переходящей в лепидобластовую. Среди обломков преобладают полевые шпаты (до 50 %), кварц (до 15 %), эффузивы среднего состава (10 %). Цемент серицит-хлорит-полевошпатовый (до 25 %). Аргиллиты алевритистые, темно-серые, углеродисто-алевритовые, микролепидобластовой, бластоалевролитовой, пелитовой структуры, параллельно-сланцеватой и сланцевой текстуры. Состав гидрослюдисто-хлорит-анкерит-углеродистый (до 93 %), терригенная примесь – кварц, полевые шпаты (3–10 %), единичны циркон, апатит. Содержат микролинзы и прослои кремнисто-глинисто-углеродистых микросланцев, сложенных микрочешуйчатыми агрегатами слюд, пелитоморфным карбонатом, криптозернистым кремнеземом, листоватым хлоритом и серицитом (до 25 %).

Известняки алевритистые, сланцеватой текстуры, микрозернистой, алевритовой структуры. Сложены кальцитом (до 68 %) с терригенной примесью (30 %) кварца, полевых шпатов, присутствуют рутил, турмалин, циркон, пирит, насыщены черным углеродисто-глинистым веществом с редкими микрочешуйками слюды, отмечаются также тонкие линзочки глинисто-карбонатно-углистого состава и хлорита. Тонкое переслаивание алевролита и углистого аргиллита представлено глинисто-гидрослюдистой основой (98 %), крупная терригенная примесь включает кварц, апатит, кальцит, гидрооксиды железа (2 %).

В составе верхней части разреза второй и третьей пачки значительную часть составляют туфы и туффиты. Туффиты преимущественно мелко- и среднеобломочные. Основная масса от пелитовой до алевритовой размерности, кальцит-хлоритовая и серицит-хлоритовая с углисто-глинистым веществом, окрашенная гидроокислами железа. Эти породы содержат окатанные и полуокатанные обломки кварца, полевых шпатов, пироксенов, эпидота турмалина, рутила, циркона (15 %), обломки кремнистых пород, обрывки лавы, метаэффузивов (68 %), хлоритизированного стекла (3 %). Туфы пепловые, с обломками кристаллов (15 %) кварца, плагиоклаза, стекла (15 %), пород (1 %), характеризуются сланцеватой текстурой, псаммоалевритовой структурой. Среди плохо сортированных обломков алевритовой и песчаной размерности преобладают сплющенные стекла, обрывки лавы. Цемент пепловый серицит-хлоритовый, фельзитовый с пылевидным лейкоксеном, вторичными кристалликами эпидота, редко – кальцита. Туфы риолитовые кристаллокластические, крупнозернистой псаммитовой структуры, сланцеватой текстуры, крупнозернистой псаммитовой структуры, с обломками пород (6 %). Обломки и цемент близки по составу. Обломки представлены оплавленными плагиоклазами (преобладают), кварцем, кислыми породами с гранофировой структурой в криптозернистом фельзите (59 %), образовавшемся по пеплу, нацело девитрифицированному. Цемент содержит ориентированные частицы серицита, собранных в полосы, зерна кальцита, редко – рудного и хлорита, присутствуют обломочные апатит и циркон.

Во всех разновидностях терригенных пород второй и третьей пачки содержится рудный компонент (до 3 %), представленный пиритом, пирротином, гидроокислами железа.

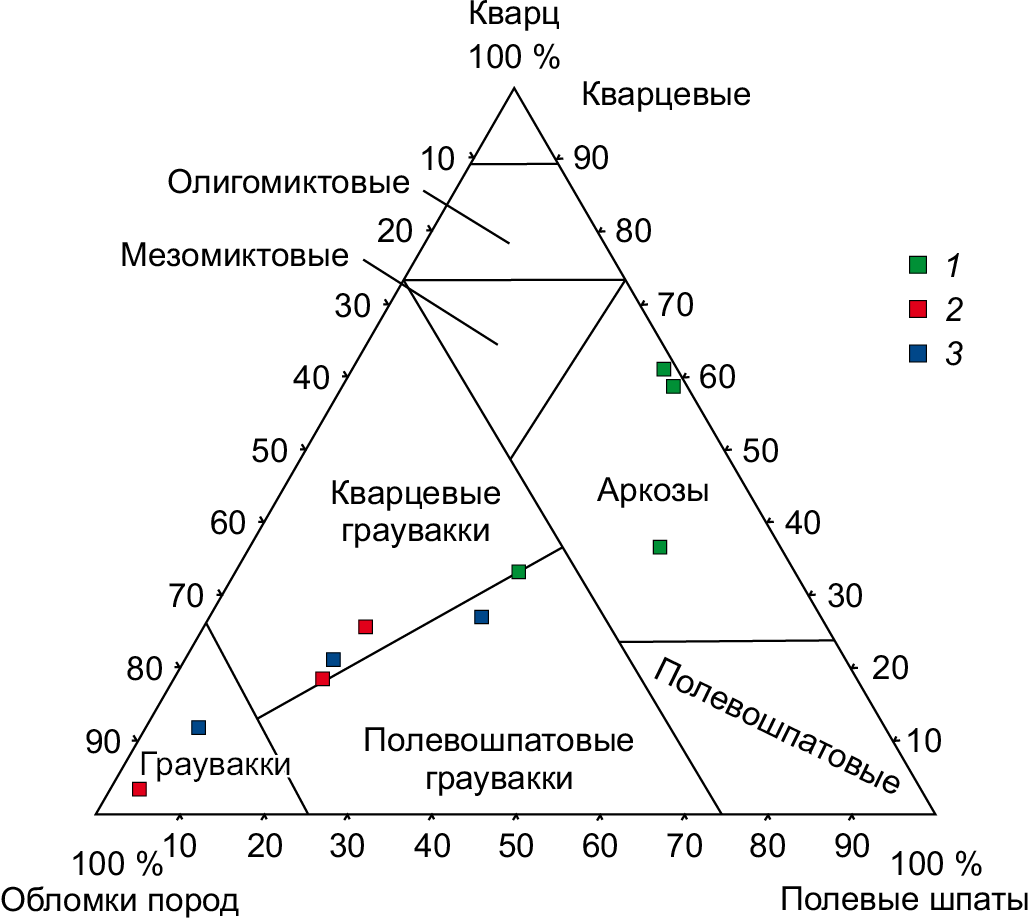

По классификации В.Н. Шванова [Shvanov, 1987] (рис. 4) исследованные породы первой пачки точерской свиты соответствуют преимущественно аркозам, второй и третьей пачки – грауваккам.

-

ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИГЕННЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ТОЧЕРСКОЙ СВИТЫ

Содержания петрогенных оксидов в исследованных образцах пород точерской свиты, а также рассчитанные значения петрохимических модулей приведены в Прил. 1, табл. 1.1.

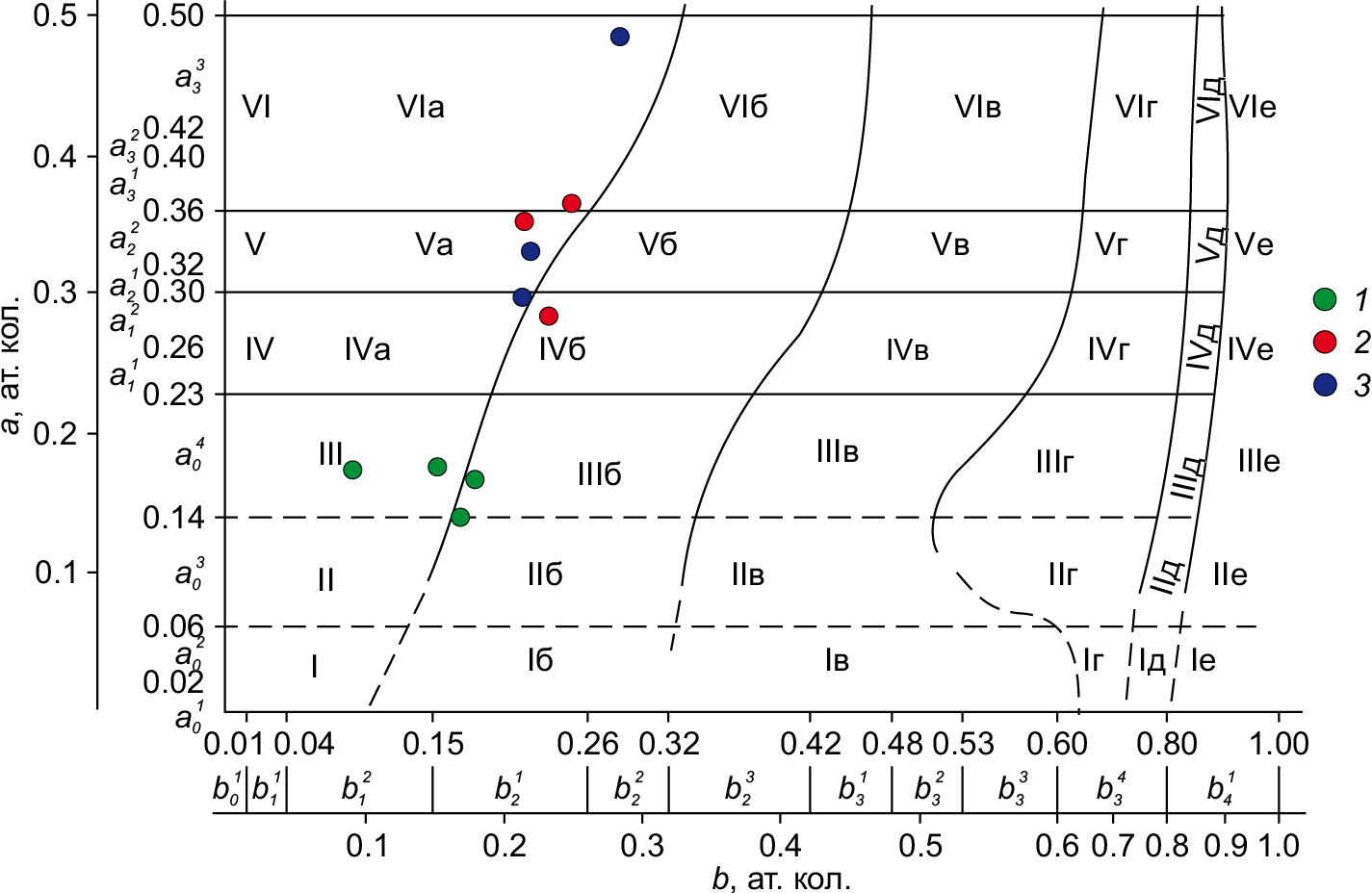

Для выяснения первичной природы терригенных пород использована петрохимическая классификация А.Н. Неелова [Neelov, 1980] (рис. 5). Она основана на петрохимических параметрах a-b (Al/Si – Fe+Mn+Mg+Ca), рассчитанных в атомных количествах.

Точки составов пород первой пачки точерской свиты расположены в областях кислых туффитов, аркозов, на границе граувакковых песчаников; второй и третьей пачки – в поле пелитовых и алевропелитовых аргиллитов, полимиктовых алевролитов.

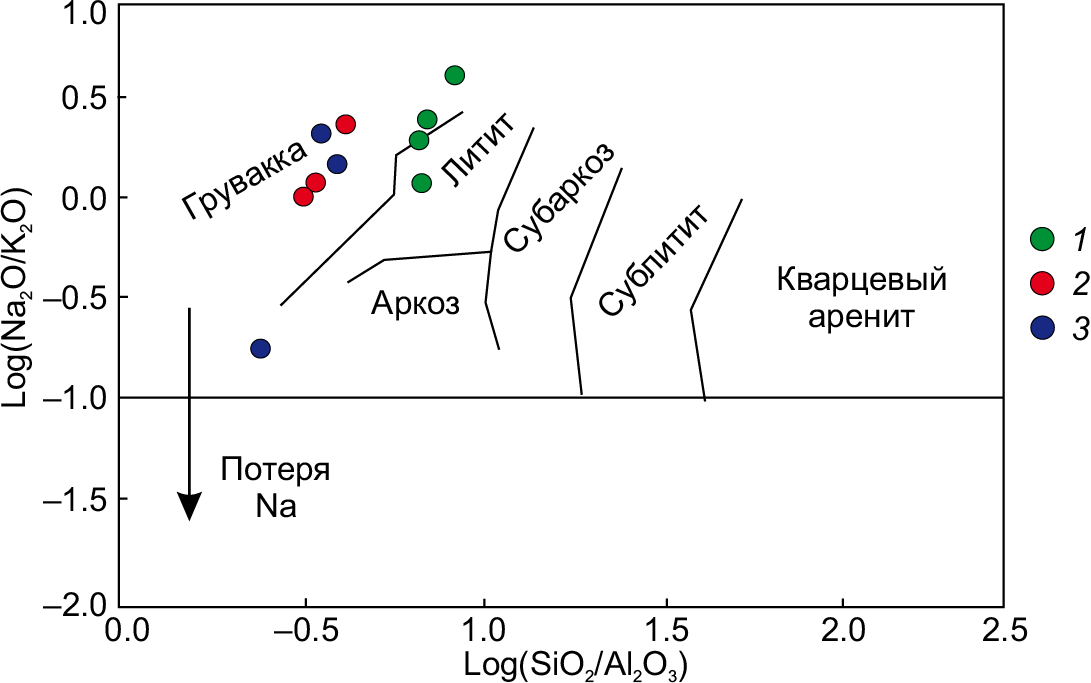

Петрохимическая классификация терригенных и вулканогенно-терригенных пород точерской свиты проведена с использованием диаграммы Ф.Дж. Петтиджона [Pettijohn et al., 1972], на которой фигуративные точки пород первой пачки находятся преимущественно на границе граувакка – литит, второй и третьей пачки – в поле граувакк (рис. 6). Породы точерской свиты обладают большим разбросом значений SiO2, от 51.7 до 74.6 мас. % (Прил. 1, табл. 1.1). Наибольшее содержание SiO2 отмечается в породах первой пачки – от 71 до 74.6 мас. %. Содержание кремнезема в породах второй и третьей пачки в интервале от 51.7 до 62.3 мас. %. Осадки второй и третьей пачки характеризуются повышенными значениями Fe2O3*+MgO (от 11.2 до 16.03 %) и TiO2 (от 0.8 до 1.2 %). Осадки первой пачки имеют более низкое содержание Fe2O3*+MgO (от 3.6 до 8.06 %) и TiO2 (от 0.4 до 0.8). В целом, для пород точерской свиты характерно более высокое содержание Na2O относительно K2O (K2O/Na2O=0.25–0.88). Рассчитанные значения гидролизатного модуля ГМ=(Αl2Ο3+TiO2+Fe2О3+FeO+MnO)/SiO2) позволили определить породы первой пачки в категорию силиты (ГМ<0.30), второй и третьей – в категорию псевдосиаллиты (ГМ>0.3, MgO>3 %). Наименование «силиты» объединяет кварц-полевошпатовые обломочные, некоторые кислые туффоиды и алюмосиликатные кремнистые породы. Наименование «псевдосиаллиты» включает в себя андезитовые туффоиды. По значениям титанового модуля (ТМ=TiO2/Al2O3) изученные породы относятся к сиалитам и псевдосиаллитам (ТМ=0.030–0.070) [Yudovich, Ketris, 2000].

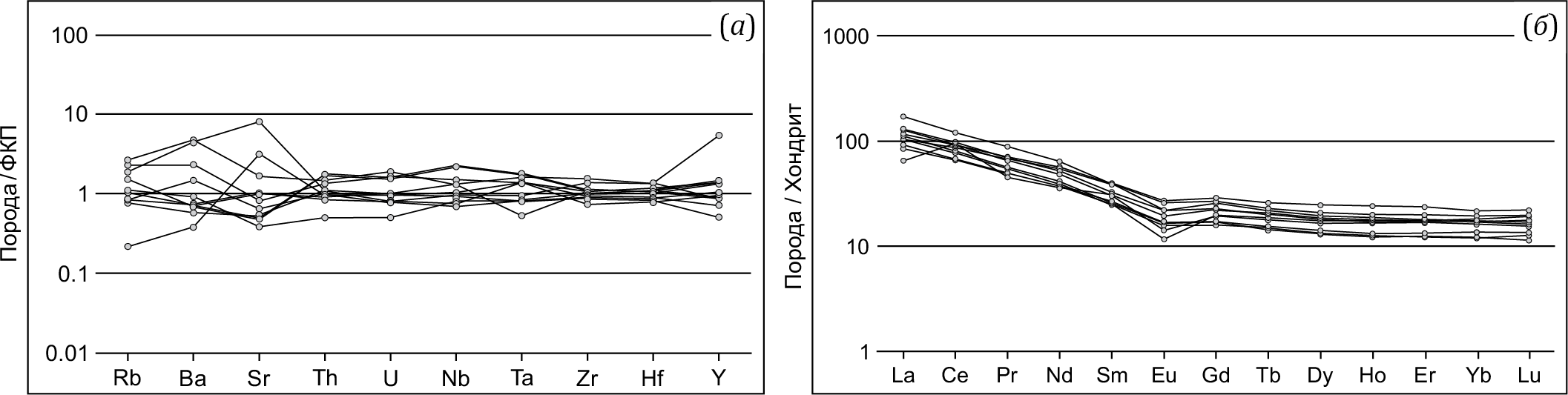

Редкие и редкоземельные элементы. Содержание редких и редкоземельных элементов в изученных терригенных породах точерской свиты приведено в Прил. 1, табл. 1.1. Ниже приведено сопоставление их концентраций с содержаниями в среднем фанерозойском песчанике (рис. 7).

Терригенные породы точерской свиты обнаруживают близкие к среднему фанерозойскому песчанику концентрации U. Содержания Rb, Ba, Sr, Th, U, Nb, Ta, Zr, Hf, Y повышены относительно эталона (рис. 7, а). Суммарные содержания РЗЭ составляют 90–163 г/т. Для изученных пород характерны фракционированные спектры распределения РЗЭ (La/Yb)n=3.5–8.5. Изученные породы первой пачки характеризуются повышенными отношениями Th/Sc (0.4–0.8), La/Sc (1.4–2.6). Для большинства пород точерской свиты характерна отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu*=0.5–0.8) (рис. 7, б).

Рис. 4. Точки составов песчаников точерской свиты на петрографическом классификационном треугольнике [Shvanov, 1987]. 1 – первая пачка; 2 – вторая пачка; 3 – третья пачка.

Fig. 4. Data points of the sandstone composition of the Tocher formation on the petrographic classification triangle [Shvanov, 1987]. 1 – first member; 2 – second member; 3 – third member.

Рис. 5. Диаграмма Неелова для пород точерской свиты [Neelov, 1980].

1 – первая пачка; 2 – вторая пачка; 3 – третья пачка. III – кислые туффиты, субсилициты, аркозы, субаркозы; IIIб – граувакковые песчаники, карбонатистые и железистые полимиктовые песчаники, туффиты среднего и основного состава; IV – олигомиктовые алевролиты, кислые туффиты: IVa – полимиктовые алевролиты, IVб – алевролиты, пелит-алевролитовые аргиллиты, туффиты основного состава, глиноземистые граувакки, карбонатистые и железистые алевролиты; V–Va – алевропелитовые аргиллиты; Vб – карбонатистые, железистые; Vв – карбонатные; Vг – мергели (малоглиноземистые); Vд – глинистые; VI–VIa – пелитовые аргиллиты.

Fig. 5. Neelov diagram for the rocks of the Tocher formation [Neelov, 1980].

1 – first member; 2 – second member; 3 – third member. III – acidic tuffites, subsilicites, arkoses, subarkoses; IIIб – greywacke sandstones, carbonatitic and ferruginous polymictic sandstones, intermediate and mafic tuffites; IV – oligomictic aleurolites, acidic tuffites: IVa – polymictic siltstones, IVб – siltstones, silty pelitic argillites, mafic tuffites, aluminous greywackes, carbonate and ferruginous siltstones; V–Va – aleuropelitic mudstones; Vб – carbonatitic, ferruginous; Vв – carbonate; Vг – marls (poorly aluminous); Vд — clayey; VI–VIa – pelitic argillites.

Рис. 6. Классификационная диаграмма Ф. Петтиджона log(Na2O/K2O) – log(SiO2/Al2O3) для пород точерской свиты [Pettijohn et al., 1972]. 1 – первая пачка; 2 – вторая пачка; 3 – третья пачка.

Fig. 6. The classification diagram log(Na2O/K2O) – log(SiO2/Al2O3) of F. Pettijohn for the rocks of the Tocher formation [Pettijohn et al., 1972]. 1 – first member ; 2 – second member; 3 – third member.

Рис. 7. Спектры распределения РЗЭ для песчаников точерской свиты, нормированные на ФКП (фанерозойский кратонный песчаник) [Condie, 1993] (а), на хондрит [Sun, McDonough, 1989] (б).

Fig. 7. REE distribution spectra for sandstones of the Tocher formation normalized to Phanerozoic cratonic sandstone [Condie, 1993] (a), chondrite [Sun, McDonough, 1989] (б).

-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Фации, обстановки седиментации. Для точерской свиты, сложенной полимиктовыми конгломератами, гравелитами, туфоконгломератами, туфогравелитами, песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами, аргиллитами, алевритистыми, углеродистыми известняками, переслаиванием алевролита и углистого, кремнистого аргиллита, туффитов и туфов, характерен существенно вулканомиктовый состав кластики, значительная роль тонкообломочных пород в верхней части разреза. Свита залегает на размытой поверхности докембрийского фундамента.

В составе точерской свиты по методике [Reineck, Singh, 1981] выделено три типа фациальных ассоциаций, которые соответствуют трем выделенным пачкам.

Первая ассоциация включает породы первой пачки. В основании ассоциации присутствуют горизонты среднегалечных, полимиктовых конгломератов и гравелитов с песчаным цементом и беспорядочно-обломочной текстурой. Состав галек весьма разнообразен и различается в зависимости от подстилающих отложений. В верхней части пачка сложена крупно- и среднезернистыми песчаниками, туфопесчаниками, от плохой до хорошей сортировки обломочного материала, с нечетко выраженной градационной слоистостью и прослоями алевролитов, туфоалевролитов. Среди песчаников наблюдаются прослои и линзы среднегалечных, полимиктовых конгломератов и гравелитов, отдельные обломки алевролитов и аргиллитов. Встречены прослои темно-серых песчанистых известняков и известковистых алевролитов. Ассоциация представлена проксимальной фацией песчанистых турбидитов.

Вторая ассоциация дистальных фаций постепенно сменяет первую и представлена ритмичным переслаиванием мелкозернистых серых кварц-плагиоклазовых полимиктовых песчаников (от 1 до 10 см), часто слюдистых, рассланцованных и филлитизированных алевролитов и глинистых алевролитов, аргиллитов, с тонкими линзами и прослоями серых, битуминозных известняков с параллельно-слоистыми текстурами второй пачки. В тонкозернистых породах отмечаются знаки ряби. Песчаные прослои часто имеют неровную нижнюю границу с западинами, заполненными песчаным материалом.

Третья ассоциация представлена верхней частью разреза точерской свиты. Характеризуется преобладанием темноокрашенных глинистых и тонкообломочных пород. В ее составе выделяются пачки тонкого переслаивания темно-серых до черных алевролитов, углисто-кремнистых, глинистых и углисто-глинистых аргиллитов, алевритистых и углистых известняков. Характерным для тонкообломочных пород является глинистый, слабоизвестковистый и кремнистый состав, повышенное содержание органического вещества, пирита, сульфидов железа. Ассоциация накапливалась в достаточно глубоководном бассейне с эвксинными условиями и ограниченной водной циркуляцией. Во второй и третьей ассоциациях присутствуют прослои туфотерригенных пород, туффитов и туфов, чередующихся с полимиктовыми разностями. Породы этих ассоциаций имеют граувакковый состав с большой долей вулканогенного материала, часто сильно пиритизированы, псаммиты этих ассоциаций типизируются как петрокластические граувакки [Minina, 2014].

Осадочные комплексы точерской свиты по совокупности фаций формировались, вероятнее всего, в обстановках континентального склона и его подножья. Для всей свиты характерно ритмичное строение разреза с уменьшением зернистости пород от основания к кровле разрезов, присутствие в верхней части вулканогенных пород, свидетельствующих о пространственно-временной связи вулканизма с бассейном седиментации. Литогеохимические особенности изученных пород точерской свиты в совокупности с их литофациальным строением изученного разреза позволяют предположить, что бассейн седиментации формировался на перегибе шельфа в тектонически активной обстановке, характеризующейся неустойчивым состоянием склона. Предполагается, что накопление осадков связано с начальными этапами интенсивного погружения палеобассейна и дальнейшего их накопления в глубоководных обстановках.

Состав пород в области сноса. Рассмотренные в работе верхнедевонско-нижнекаменноугольные терригенные породы точерской свиты представлены в основном граувакковыми, реже – аркозовыми песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами и аргиллитами. Они сложены окатанными и полуокатанными фрагментами пород и минералов различной степени сортировки.

Петрографические и петрохимические характеристики указывают на то, что породы первой пачки относятся к аркозам и силитам, образованным за счет разрушения магматических пород кислого состава. В обломочной части пород первой пачки точерской свиты преобладают такие минералы, как кварц и полевые шпаты. Обломки пород в основном представлены гранитоидами, дацитами, риолитами, метаэффузивами. Присутствие в первой пачке таких акцессорных минералов, как турмалин, апатит, также свидетельствует о наличии кислых магматических пород в области сноса согласно [Yudovich, Ketris, 2000].

Петрохимические характеристики пород второй и третьей пачки точерской свиты позволяют классифицировать их как граувакки и псевдосиаллиты, что допускает присутствие магматических пород основного, среднего состава в области сноса. Обломки пород в основном представлены андезитами, диоритами, метаэффузивами. Породы второй и третьей пачки точерской свиты характеризуются повышенными содержаниями MgO>3 мас. %, ФМ=0.20–0.31 (Прил. 1, табл. 1.1), что также указывает на присутствие вулканогенных пород основного, среднего состава в области сноса.

Во всех породных разновидностях терригенных пород трех пачек присутствует вулканогенный материал, указывающий на близость к бассейну седиментации зоны активного вулканизма. Кроме того, данные, полученные на основе петрографической и петрохимической классификации, говорят о разных источниках сноса обломочного материала.

Характер распределения редких и редкоземельных элементов в породах точерской свиты свидетельствует о смешанном составе пород в области источника. В целом, для изученных пород характерны фракционированные спектры распределения РЗЭ, наличие отрицательной европиевой аномалии (рис. 7). Для первой пачки характерны высокие отношения Th/Sc, La/Sc в сравнении со второй и третьей пачкой (Прил. 1, табл. 1.1), что указывает на более кислый магматический источник. В свою очередь, значения этих отношений для второй и третьей пачки наиболее приближены к базитам, диоритам. Положение фигуративных точек терригенных пород точерской свиты на диаграммах Zr/Sc – Th/Sc [McLennan et al., 1993] и Hf – La/Th [Floyd, Leveridge, 1987] (рис. 8) указывает на смешанный состав пород в области источника сноса. Для первой пачки характерен более кислый источник осадочного материала. Точки составов пород точерской свиты на диаграмме La/Th – Hf [Floyd, Leveridge, 1987] попадают в поля риолитов островных дуг (энсиалические островные дуги) и в поле смешанного источника осадочного материала.

Результаты петрографических и литогеохимических исследований свидетельствуют о том, что терригенные породы первой пачки точерской свиты могли формироваться в основном за счет разрушения магматических пород кислого состава, породы второй и третьей пачки – за счет разрушения пород как кислого, так и среднего состава. По представлениям авторов, такими источниками могли быть рифейские островодужные вулканиты усойской и буромской свит кислого и среднего состава с возрастом 837 и 789 млн лет, а также габбро-диориты, диориты с возрастом 778–762 млн лет, слагающие Шаманский выступ фундамента Багдаринской синформы.

Геодинамический режим. Предварительная реконструкция геодинамических условий седиментации осадочных пород точерской свиты проведена с использованием диаграммы SiO2 – K2O/Na2O [Roser, Korsch, 1986] (рис. 9). Положение фигуративных точек указывает на то, что формирование рассматриваемых терригенных пород могло происходить в бассейне седиментации, развивавшемся в обстановке окраины андского типа (активная континентальная окраина).

Таким образом, новые данные позволили реконструировать обстановки и геодинамические условия седиментации отложений точерской свиты. В фамене и раннем карбоне седиментация происходила в обстановках континентального склона и его подножья в углубляющемся палеобассейне, на фоне роста обрамляющих его поднятий, что обусловило большие объемы терригенного и карбонатного материала, формировавшего подводные конусы выноса на континентальном склоне. В это время идет интенсивный перенос и перемыв отложений поднятий блоков фундамента палеобассейна и его девонского шельфа. Состав кластики точерской свиты свидетельствует о размыве неопротерозойских пород. Источником сноса в это время была, видимо, магматическая дуга, о чем свидетельствует вулканомиктовый состав кластики терригенных пород, обломки вулканитов не несут следов метаморфических преобразований. При этом интенсивность вулканизма, по всей видимости, возрастала во времени, во второй пачке разреза свиты появляются прослои вулканогенно-терригенных и вулканогенных пород, число которых увеличивается в третьей пачке.

Такие выводы подтверждают предположения предшественников о том, что наиболее вероятной геодинамической обстановкой формирования точерской свиты являлась активная континентальная окраина андийского типа [Ruzhentsev et al., 2012]. Согласно модели геодинамического развития Байкало-Витимской складчатой системы концепции в силуре (?) – начале среднего карбона в северо-восточной части (в современных координатах) Западного Забайкалья существовал единый палеобассейн, на начальных этапах эволюции формировавшийся в геодинамической обстановке пассивной континентальной окраины на границе Сибирского континента и Монголо-Охотского океана, в позднем девоне (фамене) сменившейся обстановкой активной континентальной окраины андийского типа, просуществовавшей до начала среднего карбона [Minina, Aristov, 2013; Minina, 2014; Minina et al., 2013, 2016; Ruzhentsev et al., 2012].

Рис. 8. Положение фигуративных точек пород точерской свиты на диаграммах Th/Sc – Zr/Sc [McLennan et al., 1993] (а) и La/Th – Hf [Floyd, Leveridge, 1987] (б). 1 – первая пачка; 2 – вторая пачка; 3 – третья пачка.

Fig. 8. Position of the figurative points of rocks of the Tocher formation on the Th/Sc – Zr/Sc [McLennan et al., 1993] (а) and La/Th - Hf diagrams [Floyd, Leveridge, 1987] (б). 1 – first member; 2 – second member; 3 – third member.

Рис. 9. Диаграмма SiO2 – K2O/Na2O [Roser, Korsch, 1986] для терригенных пород точерской свиты. 1 – первая пачка; 2 – вторая пачка; 3 – третья пачка.

Fig. 9. SiO2 – K2O/Na2O diagram [Roser, Korsch, 1986] for terrigenous rocks of the Tocher formation. 1 – first member; 2 – second member; 3 – third member.

-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Точерская свита сложена конгломератами, гравелитами, туфоконгломератами, туфогравелитами, песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами, аргиллитами, алевритистыми, углеродистыми известняками, переслаиванием алевролита и углистого, кремнистого аргиллита, туффитов и туфов, характеризуется существенно вулканомиктовым составом кластики, значительной ролью тонкообломочных пород в верхней части разреза. Включает три пачки, соответствующие трем типам фациальных ассоциаций.

Петрографические и литогеохимические характеристики позднепалеозойских осадочных пород точерской свиты позволяют классифицировать эти породы в основном как граувакковые, за исключением аркозов первой пачки. Породы первой пачки отнесены преимущественно к силитам, и по совокупности полученных данных предполагается их образование за счет разрушения магматических пород кислого состава. Породы второй и третьей пачки характеризуются как псевдосиаллиты, что вкупе с полученными результатами свидетельствует о источнике смешанного состава (средний, основной).

Источниками сноса могли быть рифейские островодужные вулканиты усойской и буромской свит кислого и среднего состава с возрастом 837 и 789 млн лет, а также габбро-диориты, диориты с возрастом 778–762 млн лет, слагающие Шаманский выступ фундамента Багдаринской синформы. Также источником сноса была магматическая дуга, о чем свидетельствует появление прослоев вулканогенно-терригенных и вулканогенных пород в верхней части разреза свиты.

Осадочные комплексы точерской свиты формировались в углубляющемся бассейне, примыкающем к зоне вулканизма. Седиментация происходила в обстановках континентального склона и его подножья, на фоне роста поднятий, обрамляющих палеобассейн, что обусловило большие объемы терригенного и карбонатного материала, формировавшего подводные конусы выноса на континентальном склоне.

Совокупность новых данных свидетельствует о том, что седиментация отложений происходила в палеобассейне, развивавшемся в обстановке активной континентальной окраины. Наши исследования подтверждают выводы предшественников о том, что наиболее вероятной геодинамической обстановкой формирования точерской свиты являлась активная континентальная окраина андского типа, когда на границе Сибирского континента и Монголо-Охотского океана формировались Кыджимитская надсубдукционная вулканическая зона и тыловой турбидитовый Точерский прогиб, заполнявшийся граувакковыми турбидитами (точерская свита) [Minina et al., 2013; Ruzhentsev et al., 2012].

приложение 1 / appendix 1

Таблица 1.1. Содержание породообразующих оксидов (мас. %) и концентрации редких элементов (г/т) в терригенных породах точерской свиты

Table 1.1. Content of rock-forming oxides (wt. %) and concentrations of rare elements (ppm) in terrigenous rocks of the Tocher formation

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

Первая пачка |

Вторая пачка |

Третья пачка |

||||||||

|

8042а |

8044a |

8045 |

8053 |

8044 |

8047d |

8050a |

8002b |

8005a |

8005b |

|

|

SiO2 |

73.80 |

73.60 |

71.00 |

74.60 |

61.90 |

56.60 |

58.50 |

60.40 |

62.30 |

51.70 |

|

TiO2 |

0.88 |

0.69 |

0.66 |

0.41 |

0.87 |

0.99 |

0.86 |

0.90 |

0.91 |

1.22 |

|

Al2O3 |

8.80 |

11.00 |

10.00 |

10.95 |

14.90 |

17.55 |

17.60 |

17.05 |

15.75 |

21.50 |

|

Fe2O3 |

0.49 |

0.43 |

0.27 |

0.32 |

1.16 |

1.55 |

2.33 |

0.79 |

4.70 |

0.62 |

|

FeO |

4.72 |

3.67 |

5.16 |

2.55 |

7.00 |

7.19 |

5.14 |

6.96 |

3.53 |

12.01 |

|

MnO |

0.05 |

0.06 |

0.07 |

0.03 |

0.08 |

0.08 |

0.03 |

0.08 |

0.09 |

0.05 |

|

MgO |

2.11 |

2.09 |

2.63 |

0.79 |

3.69 |

4.45 |

4.13 |

3.45 |

3.98 |

3.40 |

|

CaO |

2.57 |

2.63 |

2.15 |

1.67 |

2.00 |

1.00 |

0.43 |

1.61 |

0.50 |

0.25 |

|

Сa+Mg |

4.68 |

4.72 |

4.78 |

2.46 |

5.69 |

5.45 |

4.56 |

5.06 |

4.48 |

3.65 |

|

Na2O |

2.55 |

2.41 |

2.65 |

3.23 |

3.81 |

2.54 |

2.52 |

3.43 |

2.83 |

0.51 |

|

K2O |

0.64 |

1.28 |

1.09 |

2.75 |

1.66 |

2.48 |

2.22 |

1.68 |

1.95 |

2.92 |

|

P2O5 |

0.08 |

0.07 |

0.08 |

0.04 |

0.13 |

0.15 |

0.10 |

0.21 |

0.06 |

0.07 |

|

H2O |

3.44 |

1.66 |

3.95 |

2.24 |

2.57 |

5.14 |

5.67 |

3.81 |

3.51 |

6.07 |

|

ГМ |

0.20 |

0.22 |

0.23 |

0.19 |

0.39 |

0.48 |

0.44 |

0.43 |

0.40 |

0.68 |

|

ЖМ |

0.54 |

0.36 |

0.52 |

0.26 |

0.52 |

0.48 |

0.41 |

0.44 |

0.50 |

0.56 |

|

ФМ |

0.10 |

0.08 |

0.11 |

0.05 |

0.19 |

0.23 |

0.20 |

0.19 |

0.20 |

0.31 |

|

АМ |

0.12 |

0.15 |

0.14 |

0.15 |

0.24 |

0.31 |

0.30 |

0.28 |

0.25 |

0.42 |

|

ТМ |

0.10 |

0.06 |

0.07 |

0.04 |

0.06 |

0.06 |

0.05 |

0.05 |

0.06 |

0.06 |

|

НКМ |

0.58 |

0.34 |

0.37 |

0.44 |

0.37 |

0.29 |

0.27 |

0.30 |

0.30 |

0.16 |

|

ЩМ |

2.04 |

1.88 |

2.43 |

1.45 |

2.30 |

1.02 |

1.14 |

2.04 |

1.45 |

0.17 |

|

Сумма |

101.37 |

103.09 |

101.76 |

98.89 |

106.39 |

104.36 |

94.89 |

99.19 |

99.33 |

96.29 |

|

Sc |

11.00 |

11.00 |

11.00 |

8.80 |

19.00 |

29.00 |

26.00 |

22.00 |

21.00 |

34.00 |

|

V |

121.0 |

97.0 |

97.0 |

40.0 |

144.0 |

182.0 |

175.0 |

167.0 |

142.0 |

171.0 |

|

Cr |

288.0 |

148.0 |

198.0 |

30.0 |

191.0 |

258.0 |

187.0 |

102.0 |

292.0 |

246.0 |

|

Co |

14.0 |

14.0 |

16.0 |

5.5 |

28.0 |

27.0 |

11.0 |

21.0 |

31.0 |

29.0 |

|

Ni |

51.0 |

42.0 |

54.0 |

10.0 |

92.0 |

94.0 |

47.0 |

48.0 |

305.0 |

318.0 |

|

Cu |

25.0 |

16.0 |

13.0 |

7.5 |

41.0 |

31.0 |

31.0 |

52.0 |

2.1 |

<2 |

|

Zn |

64.0 |

56.0 |

56.0 |

59.0 |

94.0 |

114.0 |

133.0 |

99.0 |

134.0 |

122.0 |

|

Ga |

11.10 |

12.05 |

12.48 |

13.01 |

17.58 |

23.75 |

21.34 |

19.35 |

19.60 |

26.38 |

|

Ge |

1.45 |

1.23 |

1.39 |

1.39 |

1.46 |

1.89 |

1.52 |

1.65 |

1.77 |

2.29 |

|

Rb |

17.60 |

39.68 |

32.74 |

62.47 |

46.56 |

76.16 |

80.43 |

47.74 |

73.26 |

80.72 |

|

Sr |

176.0 |

304.5 |

199.8 |

92.2 |

296.9 |

166.1 |

168.0 |

286.2 |

143.1 |

55.4 |

|

Y |

23.83 |

23.03 |

21.96 |

29.80 |

32.04 |

32.24 |

33.73 |

37.42 |

34.17 |

46.54 |

|

Zr |

166.3 |

172.2 |

129.26 |

176.7 |

182.0 |

138.85 |

126.37 |

163.8 |

184.2 |

188.8 |

|

Nb |

6.84 |

6.90 |

7.20 |

9.83 |

9.02 |

10.86 |

10.14 |

5.33 |

11.97 |

9.75 |

|

Mo |

0.35 |

0.19 |

0.87 |

0.42 |

0.25 |

0.16 |

1.47 |

0.47 |

0.17 |

0.11 |

|

Sn |

1.34 |

1.03 |

1.19 |

1.66 |

1.11 |

1.49 |

1.55 |

1.08 |

1.50 |

1.72 |

|

Cs |

0.68 |

2.20 |

1.08 |

1.43 |

2.28 |

2.25 |

3.94 |

1.47 |

2.50 |

1.85 |

|

Ba |

190.0 |

678.0 |

1072.0 |

997.0 |

924.0 |

2721.0 |

1714.0 |

713.0 |

585.0 |

488.0 |

|

La |

15.0 |

19.0 |

24.0 |

23.0 |

30.0 |

14.0 |

16.0 |

21.0 |

34.0 |

25.0 |

|

Ce |

37.0 |

53.0 |

44.0 |

49.0 |

53.0 |

49.0 |

33.0 |

55.0 |

66.0 |

51.0 |

|

Pr |

4.70 |

5.36 |

5.19 |

6.23 |

6.61 |

4.32 |

4.74 |

6.45 |

8.46 |

6.72 |

|

Nd |

20.0 |

23.0 |

20.0 |

24.0 |

31.0 |

17.0 |

15.0 |

26.0 |

28.0 |

24.0 |

|

Sm |

4.08 |

3.93 |

3.84 |

4.63 |

5.02 |

4.73 |

3.86 |

6.00 |

6.02 |

6.07 |

|

Eu |

0.96 |

0.98 |

0.92 |

0.82 |

1.28 |

1.13 |

0.68 |

1.51 |

1.27 |

1.57 |

|

Gd |

3.51 |

3.49 |

3.27 |

3.97 |

4.66 |

4.58 |

4.04 |

5.48 |

5.26 |

5.93 |

|

Tb |

0.57 |

0.54 |

0.56 |

0.66 |

0.75 |

0.77 |

0.70 |

0.85 |

0.81 |

0.97 |

|

Dy |

3.59 |

3.32 |

3.35 |

4.19 |

4.56 |

4.69 |

4.43 |

5.28 |

4.92 |

6.27 |

|

Ho |

0.74 |

0.69 |

0.71 |

0.94 |

0.96 |

1.00 |

0.99 |

1.13 |

1.06 |

1.37 |

|

Er |

2.20 |

2.05 |

2.02 |

2.91 |

2.79 |

2.90 |

2.85 |

3.29 |

2.95 |

3.91 |

|

Tm |

0.34 |

0.33 |

0.32 |

0.46 |

0.42 |

0.46 |

0.43 |

0.50 |

0.45 |

0.59 |

|

Yb |

2.32 |

2.07 |

2.03 |

3.07 |

2.76 |

2.90 |

2.88 |

3.28 |

2.96 |

3.68 |

|

Lu |

0.34 |

0.29 |

0.32 |

0.49 |

0.39 |

0.45 |

0.41 |

0.50 |

0.43 |

0.56 |

|

Hf |

3.97 |

4.28 |

3.43 |

4.65 |

4.70 |

3.77 |

3.36 |

4.22 |

4.56 |

4.74 |

|

Ta |

0.62 |

0.46 |

0.65 |

0.71 |

0.33 |

0.90 |

0.75 |

0.49 |

0.88 |

0.74 |

|

W |

1.51 |

0.87 |

1.53 |

1.11 |

2.46 |

0.43 |

0.78 |

0.51 |

0.85 |

1.88 |

|

Ti |

0.10 |

0.18 |

0.26 |

0.32 |

0.22 |

0.38 |

0.37 |

0.21 |

0.45 |

0.42 |

|

Pb |

8.21 |

10.23 |

10.24 |

18.29 |

8.99 |

20.87 |

8.58 |

16.11 |

11.39 |

1.59 |

|

Th |

3.87 |

4.95 |

5.01 |

7.16 |

5.80 |

6.85 |

6.45 |

4.47 |

7.88 |

4.00 |

|

U |

0.73 |

1.14 |

1.09 |

1.46 |

1.39 |

1.83 |

1.80 |

1.12 |

1.78 |

0.90 |

|

Eu/Eu* |

0.78 |

0.81 |

0.79 |

0.58 |

0.81 |

0.74 |

0.53 |

0.81 |

0.69 |

0.80 |

|

(La/Yb)n |

4.64 |

6.58 |

8.48 |

5.37 |

7.80 |

3.46 |

3.98 |

4.59 |

8.24 |

4.87 |

|

(La/Sm)n |

2.37 |

3.12 |

4.03 |

3.21 |

3.86 |

1.91 |

2.68 |

2.26 |

3.65 |

2.66 |

|

Th/Co |

0.3 |

0.4 |

0.3 |

1.3 |

0.2 |

0.3 |

0.6 |

0.2 |

0.3 |

0.1 |

|

Th/Sc |

0.4 |

0.5 |

0.5 |

0.8 |

0.3 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

0.4 |

0.1 |

|

La/Sc |

1.4 |

1.7 |

2.2 |

2.6 |

1.6 |

0.5 |

0.6 |

1.0 |

1.6 |

0.7 |

|

Zr/Sc |

15.12 |

16.66 |

11.75 |

20.08 |

9.58 |

4.79 |

4.86 |

7.45 |

8.77 |

5.55 |

|

ΣРЗЭ |

95 |

118 |

111 |

124 |

144 |

108 |

90 |

136 |

163 |

138 |

Список литературы

1. Беличенко В.Г. Каледониды Байкальской горной области. Новосибирск: Наука, 1977. 134 с.

2. Булгатов А.Н. Тектонотип байкалид. Новосибирск: Наука, 1983. 193 с.

3. Condie K.C., 1993. Chemical Composition and Evolution of the Upper Continental Crust: Contrasting Results from Surface Samples and Shales. Chemical Geology 104 (1–4), 1–37. https://doi.org/10.1016/0009-2541(93)90140-E.

4. Давыдов В.И., Малышев А.А., Шпильков А.Л. Краткая объяснительная записка к геологической карте Бурятской АССР масштаба 1:500000. Улан-Удэ: БТГУ, 1981. 148 с.

5. Доронина Н.А., Некрасов Г.Е., Пресняков С.Л. U-Pb возраст бонинитов Ямбуйского блока Байкало-Витимской складчатой системы (первые данные) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы научного совещания (15–18 октября 2013 г.). Иркутск: ИЗК СО РАН, 2013. Вып. 11. С. 95–97.

6. Floyd P.A., Leveridge B.E., 1987. Tectonic Environment of the Devonian Gramscatho Basin, South Cornwall: Framework Mode and Geochemical Evidence from Turbiditic Sandstones. Journal of the Geological Society 144 (4), 531–542. https://doi.org/10.1144/gsjgs.144.4.0531.

7. Гордиенко И.В. Палеозойский магматизм и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса. М.: Наука, 1987. 240 с.

8. Gordienko I.V., 2006. Geodynamic Evolution of Late Baikalides and Paleozoids in the Folded Periphery of the Siberian Craton. Russian Geology and Geophysics 47 (1), 51–67.

9. Gordienko I.V., Bulgatov A.N., Minina O.R., Klimuk V.S., Vetluzhskikh L.I., Sitnikova V.S., Goneger T.A., Ruzhentsev S.V. et al., 2010. The Late Riphean–Paleozoic History of the Uda-Vitim Island Arc System in the Transbaikalian Sector of the Paleoasian Ocean. Russian Geology and Geophysics 51 (5), 461–481. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.04.005.

10. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород. М.: Высшая школа, 1974. 400 с.

11. McLennan S.M., Hemming S., McDaniel D.K., Hanson G.N., 1993. Geochemical Approaches to Sedimentation, Provenance, and Tectonics. In: M.J. Johnsson, A. Basu (Eds), Processes Controlling the Composition of Clastic Sediments. Geological Society of America Special Paper 248, 21–40. https://doi.org/10.1130/SPE284-p21 .

12. Минина О.Р. Ранние герциниды Байкало-Витимской складчатой системы (состав, строение, геодинамическая эволюция): Дис. … докт. геол.-мин. наук. Иркутск, 2014. 443 с.

13. Минина О.Р., Аристов В.А. Стратиграфическая основа региональных схем девона и карбона Западного Забайкалья // Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройства: Материалы Всероссийского совещания (23–25 мая 2013 г.). М.: ГИН РАН, 2013. С. 157–159.

14. Minina O.R., Doronina N.A., Nekrasov G.E., Vetluzhskikh L.I., Lantseva V.S., Aristov V.A., Naugol’hykh S.V., Kurilenko A.V., Khodyreva E.V., 2016. Early Hercynides of the Baikal-Vitim Fold System, Western Transbaikal Region. Geotectonics 50, 276–294. https://doi.org/10.1134/S0016852116030079.

15. Минина О.Р., Куриленко А.В., Неберикутина Л.Н. Палиностратиграфия девонских отложений Восточного и Западного Забайкалья // Интегративная палеонтология: Перспективы развития для геологических целей: Материалы LХIII сессии Палеонтологического общества при РАН (3–7 апреля 2017 г.). СПб.: ВСЕГЕИ, 2017. С. 92–94.

16. Минина О.Р., Ветлужских Л.И., Ланцева В.С. Стратиграфия и вулканизм нижнего и среднего палеозоя Байкальской горной области // Отечественная геология. 2013. № 3. С. 38–46.

17. Неелов А.Н. Петрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканических пород. Л.: Наука, 1980. 100 с.

18. Nekrasov G.E., Rodionov N.V., Berezhnaya N.G., Sergeev S.A., Ruzhentsev S.V., Minina O.R., Golionko B.G., 2007. U-Pb Age of Zircons from Plagiogranite Veins in Migmatized Amphibolites of the Shaman Range (Ikat-Bagdarin Zone, Vitim Highland, Transbaikal Region). Doklady Earth Sciences 413, 160–163. https://doi.org/10.1134/S1028334X0702002X.

19. Осокин, П.В., Фишев Н.А. Геология и полезные ископаемые Чина-Амалатского междуречья (Витимское плоскогорье): Отчет Мало-Амалатской ГСП за 1957–59 гг. Лист N-49-XVIII. Улан-Удэ: Бурятское геологическое управление, 1960.

20. Pettijohn F.J., Potter P.E., Siever R., 1972. Sand and Sandstones. Springer, New York, 618 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9974-6.

21. Рейнек Г.Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления. М.: Недра, 1981. 439 с..

22. Ревенко А.Г. Физические и химические методы исследования горных пород и минералов в Аналитическом центре ИЗК СО РАН // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 1. С. 101–114. https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-1-0119.

23. Roser B.P., Korsch R.J., 1986. Determination of Tectonic Setting of Sandstone-Mudstone Suites Using SiO2 Content and K2O/Na2O Ratio. The Journal of Geology 94 (5), 635–650. https://doi.org/10.1086/629071.

24. Ruzhentsev S.V., Nekrasov G.E., Aristov V.A., Golionko B.G., Minina O.R., Doronina N.A., Lykhin D.A., 2012. The Baikal-Vitim Fold System: Structure and Geodynamic Evolution. Geotectonics 46, 81–110. https://doi.org/10.1134/S0016852112020033.

25. Шванов В.Н. Петрография песчаных пород (компонентный состав, систематика и описание минеральных видов). Л.: Недра, 1987. 269 с.

26. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Баргузино-Витимская. Масштаб 1:200000. Лист N-49-XVIII (Багдарин): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2011. 146 с.

27. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Баргузино-Витимская. Масштаб 1:200000. Лист N-49-XVIII (Багдарин): Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2019. 121 с.

28. Sun S.-S., McDonough W.F., 1989. Chemical and Isotopic Systematics of Oceanic Basalts: Implications for Mantle Composition and Processes. Geological Society of London Special Publications 42 (1), 313–345. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19.

29. Ташлыков В.С., Минина О.Р. Состав, объем, литогеохимическая характеристика и источники сноса багдаринской свиты (Витимкан-Ципинская зона, Западное Забайкалье) // Вестник Пермского университета. Геология. 2020. Т. 19. № 2. С. 111–122. https://doi.org/10.17072/psu.geol.19.2.111.

30. Ташлыков В.С., Минина О.Р. Литогеохимическая характеристика верхнедевонской якшинской свиты (Западное Забайкалье) // Вестник геонаук. 2020. № 5. C. 17–23. https://doi.org/10.19110/geov.2020.5.3.

31. Yarmolyuk V.V., Kovalenko V.I., Kovach V.P., Rytsk E.Yu., Kozakov I.K., Kotov A.B., Sal’nikova E.B., 2006. Early Stages of the Paleoasian Ocean Formation: Results of Geochronological, Isotopic, and Geochemical Investigations of Late Riphean and Vendian–Cambrian Complexes in the Central Asian Foldbelt. Doklady Earth Sciences 411, 1184–1189. https://doi.org/10.1134/S1028334X06080046.

32. Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 497 с..

33. Зорин Ю.А., Беличенко В.Г., Турутанов Е.Х. Строение земной коры и геодинамика Байкальской складчатой области // Отечественная геология. 1997. № 10. С. 37–44.

Об авторах

В. С. ТашлыковРоссия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

О. Р. Минина

Россия

670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а, Республика Бурятия

З. Л. Мотова

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

Н. А. Доронина

Россия

670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а, Республика Бурятия

С. И. Штельмах

Россия

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 128

Рецензия

Для цитирования:

Ташлыков В.С., Минина О.Р., Мотова З.Л., Доронина Н.А., Штельмах С.И. ЛИТОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИГЕННЫХ И ВУЛКАНОГЕННО-ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКОЙ ТОЧЕРСКОЙ СВИТЫ БАГДАРИНСКОЙ СИНФОРМЫ (ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ). Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(1):0810. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-1-0810. EDN: sxmkcy

For citation:

Tashlykov V.S., Minina O.R., Motova Z.L., Doronina N.A., Shtel’makh S.I. LITHOGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF TERRIGENOUS AND VOLCANOGENIC-TERRIGENOUS ROCKS OF THE LATE PALEOZOIC TOCHER FORMATION OF THE BAGDARIN SYNFORM (WESTERN TRANSBAIKALIA). Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(1):0810. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-1-0810. EDN: sxmkcy