Перейти к:

ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНАТИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА

https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-5-0784

EDN: SKLFQI

Аннотация

Ильмено-Вишневогорский и Булдымский карбонатитовые комплексы Южного Урала являются представителями деформированных карбонатитовых комплексов линейного типа. Их происхождение, возраст и геодинамическая обстановка формирования остаются предметом дискуссий. С целью определения возраста и длительности этапов щелочно-карбонатитового магматизма и связанного с ним редкометалльного рудообразования были использованы как изохронные методы (Rb-Sr, Sm-Nd, TIMS), так и локальное U-Pb-датирование цирконов (SHRIMP II, LA-ICP MS) этих комплексов. Установлен U-Pb-возраст циркона ранних фаз миаскитов – 420.7±11 (S2) и карбонатитов – 417±2.8 (D1) млн лет. В поздних фазах миаскитов и карбонатитов ранние цирконы резорбированы, имеют нарушенные изотопные системы, а более поздние генерации образуют кластер 386±7.6 млн лет (D2). В поздних карбонатитах и миаскит-пегматитах определен нижнепермский U-Pb-возраст циркона: 280±8 млн лет (P1). Изохронное датирование поздних рудоносных разностей карбонатитов также показало возраст от нижней перми до раннего триаса (P1–T1): 254±18 млн лет, Sm-Nd, и 247±4 млн лет, Rb-Sr (ИВК); 280±53 млн лет, Sm-Nd (Булдымский комплекс). Генерация и внедрение щелочных магм на Урале происходили ~420 млн лет назад (S2–D1), синхронно с формированием островодужных комплексов, и связаны с процессами пассивного рифтогенеза на формирующихся континентальных окраинах. Этап тектонической активности и формирования щелочных пород и карбонатитов фиксируется в среднем девоне (~380 млн лет, D2) и коррелирует с аккреционно-коллизионным этапом развития Урала. На этапе «жесткой» коллизии (~280 млн лет, P1) Ильмено-Вишневогорский и Булдымский комплексы были пластически деформированы, подверглись плавлению и внедрены субсогласно коллизионно-сдвиговым тектоническим структурам. Перекристаллизация пород и минералов, пластические и хрупкие деформации, процессы пегматито-, карбонатито- и редкометалльного рудообразования связаны с палингенно-метасоматическими процессами преобразований рифтогенных щелочных комплексов ордовик-силурийского возраста на коллизионном и постколлизионном (~250 млн лет, P3–T1) этапах развития Урала.

Ключевые слова

Для цитирования:

Недосекова И.Л. ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ КАРБОНАТИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЮЖНОГО УРАЛА. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(5):0784. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-5-0784. EDN: SKLFQI

For citation:

Nedosekova I.L. AGE AND GEODYNAMIC SETTINGS FOR FORMATION OF CARBONATITE COMPLEXES AND ASSOCIATED RARE METAL DEPOSITS OF THE SOUTH URAL. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(5):0784. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-5-0784. EDN: SKLFQI

1. ВВЕДЕНИЕ

Карбонатитовые комплексы обычно когенетичны cо щелочными породами и встречаются практически во всех известных тектонических обстановках. Наиболее часто карбонатитовые комплексы приурочены к внутриплитным обстановкам – континентальным рифтам на кратонах и окраинах платформ, где они образуют кольцевые зональные плутоны ультраосновных, щелочно-ультраосновных и щелочных пород с карбонатитами [Bell, 1989; Woolley, 2001; Kogarko et al., 1995; Woolley, Kjarsgaard, 2008; Frolov et al., 2003]. Однако щелочно-карбонатитовые комплексы известны и в аккреционно-коллизионных орогенах [Tilton et al., 1998; Nikiforov et al., 2000, 2002; Vrublevskii, 2003, 2015; Hou et al., 2006; Hou, Cook, 2009; Xu et al., 2010; Vrublevskii et al., 2012, 2018, 2020; Doroshkevich et al., 2011, 2012; Woodard, Hetherington, 2014; Moore et al., 2015].

На территории России находятся крупнейшие провинции карбонатитового магматизма, с которыми связаны редкометалльные месторождения различных рудно-формационных типов [Kogarko et al, 1995; Frolov et al., 2003]. Провинции внутриплитных щелочно-ультраосновных карбонатитовых комплексов представлены Карело-Кольской (Балтийский щит), Маймеча-Котуйской, Восточно-Саянской, Уджинской, Сетте-Дабанской, Восточно-Алданской (Сибирская платформа) провинциями [Kogarko et al., 1995; Frolov et al., 2003; Lapin, Tolstov, 2011]. Oфф-кратонные карбонатитовые комплексы, связанные со щелочно-основным и щелочно-сиенитовым магматизмом, известны в Алтае-Саянской складчатой области [Vrublevskii, 2003, 2015; Vrublevskii, Gertner, 2005; Vrublevskii et al., 2012], Центральной Туве [Nikiforov et al., 2005], Западном Забайкалье [Doroshkevich et al., 2008, 2012]. Кроме того, в складчатых областях Урала и Сибири находятся карбонатитовые комплексы «линейного типа», связанные с нефелин-сиенитовым магматизмом и/или с линейными зонами щелочного метасоматоза [Ginzburg, Samoilov, 1983; Levin et al., 1997; Vrublevskii et al., 2003, 2019; Nedosekova et al., 2009, 2013].

Происхождение карбонатитовых комплексов и связанной с ними редкометалльной минерализации по-прежнему является предметом научных дебатов и исследований. Наиболее изученными являются комплексы щелочно-ультраосновных пород с карбонатитами, образовавшиеся в условиях континентального рифтогенеза [Bell, 1989; Kogarko et al., 1995; Woolley, 2001; Frolov et al., 2003; Bell, Rukhlov, 2004; Wall, Zaitsev, 2004; Woolley, Kjarsgaard, 2008]. В настоящее время активно обсуждаются вопросы происхождения офф-кратонных карбонатитовых комплексов, расположенных в складчатых областях [Vrublevskii, 2003; Vrublevskii, Gertner, 2005; Vrublevskii et al., 2012, 2018, 2019; Xu et al., 2014; Stoppa et al., 2014; Hou et al., 2015].

Ильмено-Вишневогорский миаскит-карбонатитовый и Булдымский ультрабазит-карбонатитовый комплексы находятся в Уральской складчатой области и являются представителями деформированных карбонатитовых комплексов линейного типа. Происхождение карбонатитовых комплексов Урала и связанных с ними Nb-Zr-РЗЭ-месторождений, а также вопросы возраста и геодинамических обстановок их формирования остаются предметом дискуссий. Ранее была предложена рифтогенная модель, обосновывающая внедрение миаскит-карбонатитовых расплавов на заключительном этапе континентального рифтогенеза на границе ордовика и силура (~440 млн лет назад, O3; Rb-Sr изотопные данные) [Kononova et al., 1979; Kramm et al., 1983]. Субдукционная модель, предполагающая генерацию щелочных магм в зоне субдукции, в верхнем девоне (~390 млн лет, D3) основана на Sm-Nd-датировании карбонатитов Ильмено-Вишневогорского комплекса (ИВК) [Ivanov et al., 2010; Ivanov, 2011]. Модель корового анатексиса, связанного с постколлизионным этапом развития Урала, разработана для ИВК Б.М. Роненсоном, В.Я. Левиным [Ronenson, 1966; Levin et al., 1997; Rass et al., 2006; Abramov et al., 2020].

В представленной статье рассматриваются изотопно-геохронологические данные, обсуждаются возраст и длительность этапов щелочно-карбонатитового магматизма и редкометалльного рудообразования для Ильмено-Вишневогорского и Булдымского карбонатитовых комплексов Южного Урала и их соотношение с геодинамическими этапами развития Уральской складчатой области.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СТРОЕНИЕ КАРБОНАТИТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ УРАЛА

Ильмено-Вишневогорский и Булдымский карбонатитовые комплексы расположены в пределах Уральского складчатого пояса, разделяющего Восточно-Европейскую и Сибирскую платформы. Щелочно-карбонатитовый магматизм локализован в пределах Восточно-Уральской палеоокеанической мегазоны на Южном Урале (рис. 1, а), в докембрийском блоке фундамента, который претерпел сложную тектоническую эволюцию от поздневендской орогении, через континентальную окраину и до герцинской коллизионной орогении.

Рис. 1. Положение Ильмено-Вишневогорского и Булдымского карбонатитовых комплексов в тектонических структурах Урала.

(а) – схема тектонического строения Урала (по [Puchkov, 2010]). Тектонические зоны: I – Предуральский прогиб (эвапориты, моласса, флиш, PZ); II – Западно-Уральская мегазона (отложения пассивной континентальной окраины, О–Р); III – Центрально-Уральская мегазона (метаосадки и вулканиты, RF, с выступами кристаллического фундамента, AR-PR1); ГУР – шовная зона Главного Уральского разлома (серпентиниты, мегабрекчии, эклогиты и др., мафит-ультрамафитовые комплексы, О–S); IV – Тагило-Магнитогорская мегазона (островодужные осадочно-вулканические комплексы, О2–D3); V – Восточно-Уральская мегазона (тектонический коллаж гнейсов, гранитных интрузий, PZ, островодужных, О–D, коллизионных комплексов, D–P, и «микроконтинентов», АR–РR); VI – Зауральская мегазона. (б) – схема геологического строения Ильмено-Вишневогорского и Булдымского карбонатитовых комплексов с основными месторождениями Nb и РЗЭ, Южный Урал (по [Levin et al., 1997; Zoloev et al., 2004; Nedosekova et al., 2021, 2022; Nedosekova, 2023], с дополнениями). 1 – граниты (PZ3); 2–3 – ИВК (О3-S): 2 – миаскиты, 3 – зоны щелочных метасоматитов, меланократовых силикатно-карбонатных пород и карбонатитов ЦЩП: а – на фрагменте (б), б – на врезке; 4 – габбро офиолитовой формации (О1); 5 – гипербазиты офиолитовой формации (О1); 6 – метаультрабазиты Булдымского комплекса (O3?); 7 – вулканогенно-осадочные породы Тагильской и Магнитогорской мегазон (S1-D2); 8 – плагиосланцы и кварциты Ильменогорского блока и сланцы гранатослюдяные Уфалейского блока (RF-V); 9 – гнейсогранулиты, гранитные мигматиты, плагиогнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты с прослоями мраморов, кварциты (AR–PR1); 10 – Главный Уральский разлом (ГУР); 11 – тектонические разломы и несогласия; 12 – основные месторождения и рудопроявления Nb и РЗЭ, связанные с карбонатитами. Цифры в кружках: 1 – Булдымское (Nb и РЗЭ), 2, 3 – Вишневогорское (Nb): 2 – рудная зона 125; 3 – рудная зона 140, 3а – рудная зона 147, 4 – Спирихинское (РЗЭ), 5 – Светлинское (Nb), 6 – Западно-Ерёменское (Nb-Zr), 7 – Потанинское (Nb), 8 – Увильдинское (Nb), 9 – Байдашевское (Nb), 10 – Ишкульское (Nb), 11 – Ильменское, копь 97 (Nb и РЗЭ), 12 – Халдихинское (РЗЭ).

Fig. 1. Position of the Ilmen-Vishnevogorsk and Buldym carbonatite complexes in the Urals tectonic units.

(а) – scheme of the tectonic structure of the Urals, according to [Puchkov, 2010]. Tectonic zones: I – Preuralian foredeep (evaporites, molasse, flysch, PZ); II – Western Ural megazone (sediments of the passive continental margin, O–P); III – Central Ural megazone (metasediments and volcanics, RF, with of crystalline basement ledges, AR-PR1); ГУР – suture zone of the Main Ural fault (serpentinites, megabreccias, eclogites, mafic-ultramafic complexes, O–S); IV – Tagil-Magnitogorsk megazone (island-arc sedimentary-volcanic complexes, O2–D3); V – East Ural megazone (tectonic collage of gneisses, granite intrusions, PZ, island arcs, O–D, collision complexes, D–P and "microcontinents", AR-PR); VI – Trans-Ural megazone; (б) – scheme of the geological structure of the Ilmen-Vishnevogorsk and Buldym carbonatite complexes with the main Nb and REE deposits, Southern Urals (according to [Levin et al., 1997; Zoloev et al., 2004; Nedosekova et al., 2021, 2022; Nedosekova, 2023], with additions). 1 – granites (PZ3); 2–3 – Ilmen-Vishnevogorsk complex (O3–S): 2 – miaskites, 3 – zones of alkaline metasomatites, melanocratic silicate-carbonate (glimmerite-like) rocks and carbonatites of the Central Alkaline Band: а – on fragment (б), б – on insert; 4 – gabbro ophiolite formation (O1); 5 – ultrabasites of ophiolite formation (O1); 6 – metaultrabasites of the Buldym complex (O3?); 7 – volcanogenic-sedimentary rocks (S1–D2) of the Tagil and Magnitogorsk megazones; 8 – plagioschists and quartzites of the Ilmenogorsk block and garnet-mica schists of the Ufaley block (RF-V); 9 – gneiss granulites, granitic migmatites, plagiogneisses, crystalline schists, amphibolies with streaks of marble, and quartzites (AR–PR1); 10 – Major Ural fault; 11 – tectonic faults and unconformities; 12 – main deposits and ore occurrences of Nb and REE associated with carbonatites. Numbers in circles: 1 – Buldymskoye (Nb and REE), 2, 3 – Vishnevogorskoye (Nb): 2 – ore zone 125, 3 – ore zone 140, 3a – ore zone 147, 4 – Spirikha (REE), 5 – Svetlinskoe (Nb), 6 – Western Eremensky (Nb-Zr), 7 – Potanino (Nb), 8 – Uvildy (Nb), 9 – Baidashevo (Nb), 10 – Ishkul (Nb), 11 – Ilmensky, mine 97 (Nb-REE), 12 – Khaldikha (REE).

ИВК залегает в осевой части Сысертско-Ильменогорского антиклинория, к востоку от шовной зоны Главного Уральского разлома (ГУР), субсогласно субмеридиональным коллизионно-сдвиговым тектоническим структурам (рис. 1). ИВК прорывает протерозойские кристаллические породы Ильменогорского домена, который представляет собой блок фундамента, сложенный гнейсогранулитами, мигматитами (AR), амфиболитами, плагиогнейсами с прослоями мраморов и кальцифиров (PR1).

Обрамление блока представлено кварцит-сланцевыми толщами, метаультрамафитами и метагабброидами среднего рифея (RF2). Ильменогорский блок фундамента отделен от шовной зоны ГУР разломом, вдоль которого внедрены габбро-ультрамафитовые массивы (O), ассоциирующие с островодужными вулканогенно-осадочными породами (S1–D2). В породах Ильменогорского блока, кроме миаскит-карбонатитовых интрузий, широко распространены гранитоиды (монцодиорит-граносиенит-гранитные серии) раннепермского (P1) возраста, прорванные более молодыми интрузиями гранит-лейкогранитного комплекса (P3). Позднепермско-раннетриасовые (P3–T1) гипабиссальные интрузии (граниты, лейкограниты, редкометалльные пегматиты, гранит-аплиты) являются здесь наиболее поздними образованиями (рис. 1, б).

ИВК состоит из Центральной щелочной полосы (ЦЩП) субмеридионального простирания протяженностью более 100 км (рис. 1, б), сложенной пластообразными телами нефелиновых сиенитов (миаскитов) с линзами и жилами карбонатитов (безрудными или с уранпирохлором), представляющих собой, согласно [Levin et al., 1997], наиболее ранние фазы магматизма ИВК. Миаскиты ЦЩП имеют гнейсовидную и линейно-полосчатую текстуру, часто деформированы и милонитизированы. В ЦЩП также установлены и более поздние, чередующиеся с телами миаскитов, прослои мигматитоподобных нефелин-полевошпатовых и биотит-полевошпатовых пород с такситовой текстурой, глиммеритоподобных (кальцит-амфибол-слюдистых), меланократовых силикатно-карбонатных пород (карбонатитоидов), пироксеновых и амфиболовых фенитов, а также брекчиевидные и штокверковидные карбонатиты (с пирохлоровой минерализацией), приуроченные к зоне контакта с миаскитами и широко развитые в фенитовом ореоле ЦЩП.

Кроме ЦЩП, представляющей наиболее ранние фазы щелочного и карбонатитового магматизма в ИВК [Levin et al., 1997], два факолитоподобных интрузивных массива нефелиновых сиенитов (миаскитов), Вишневогорский и Ильменогорский, внедрены в сводовые части купольной структуры Сысертско-Ильменогорского антиклинория и залегают на северном и южном окончании ЦЩП (рис. 1, б). Согласно работе [Levin et al., 1997], эти массивы представляют собой более поздние фазы магматизма ИВК.

Вишневогорский и Ильменогорский массивы сложены К-Na плюмазитовыми микроклин-олигоклаз-биотитовыми нефелиновыми сиенитами (миаскитами) [Le Maitre, 2002], а также плагиомиаскитами и сиенитами (биотитовыми, амфиболовыми, корундовыми и др.), развитыми преимущественно в эндоконтактовых частях массивов. Встречаются амфиболовые и пироксен-амфиболовые миаскиты, чаще в зоне эндоконтакта; их меланократовые разновидности (нефелиновые монцосиениты [Le Maitre, 2002]) образуют линзовидные тела и постепенно сменяются биотит-амфиболовыми миаскитами.

Миаскиты Вишневогорского и Ильменогорского массивов представлены полосчатыми мелко- и среднезернистыми разностями, в различной степени деформированными, иногда гнейсовидными. Для пород массивов характерны постепенные переходы от мелкозернистых разностей к крупнокристаллическим, причем крупнокристаллические прожилки косо пересекают мелкозернистые, то есть являются более поздними по времени образования. Кроме того, в Вишневогорском массиве широко развиты такситовые разности миаскитов (с прожилками нефелин-полевошпатового и полевошпатового состава), а также пегматоидные и порфировидные разности (обычно имеющие массивные, менее деформированные текстуры), которые часто сопряжены с жильными телами миаскит-пегматитов и карбонатитов с Nb-Zr-минерализацией. Деформационная полосчатость, следы пластического течения, будинаж широко проявлены в породах массива и могут свидетельствовать о синкинематическом внедрении.

Миаскит-пегматиты (нефелин-полевошпатовые, нефелин-канкринит-полевошпатовые) и сиенит-пегматиты (биотит-полевошпатовые, пироксен-полевошпатовые) образуют жильные тела протяженностью 50–300 м при мощности до 10 м. Сиенит-пегматиты встречаются преимущественно в фенитах и сиенитах, а также на контактах пород. Миаскит-пегматиты широко распространены как в миаскитовых массивах, так и в фенитовом ореоле. Тела миаскит-пегматитов часто субсогласны с деформационной полосчатостью миаскитов или образуют жильные тела с апофизами, секущими полосчатость. Жилы миаскит-пегматитов имеют сложное строение, в зальбандах – нефелин-биотит-микроклиновый агрегат, центральные части блокового строения сложены нефелином, микроклином, альбитом, иногда канкринитом, реже – агрегатом кальцита с биотитом, фторапатитом, ильменитом, цирконом, пирохлором.

Карбонатиты ранних фаз (сёвиты I) описаны в миаскитах ЦЩП. Они представлены кальцитовыми разностями с нефелином, калиевым полевым шпатом, альбитом, обычно с деформационной полосчатостью, обусловленной распределением темноцветных минералов (пироксен, биотит, амфибол). Иногда содержат акцессорный циркон, уранпирохлор (черный, с желто-зеленоватыми каймами, или оранжевый), ильменит, апатит, магнетит, пирротин, пирит, иногда сфалерит, галенит, халькопирит.

Поздние карбонатиты (сёвиты II) с рудной ниобиевой (пирохлоровой) минерализацией слагают пластообразные жильные тела (мощностью до нескольких метров и протяженностью в сотни метров) в апикальной части Вишневогорского массива. Жильные тела карбонатитов обычно субсогласны с деформационной полосчатостью миаскитов либо пересекают ее, часто залегают среди пегматоидных разностей миаскитов либо слагают центральные части тел миаскит-пегматитов, и в целом являются более поздними по времени образования. Сёвиты II в миаскитах – массивные, лейкократовые, крупнозернистые, с полосчатым распределением силикатных и акцессорных минералов, с крупными (до 10–20 см) кристаллами биотита, альбита, апатита, красного и красно-бурого пирохлора, ильменита, циркона, магнетита, пирротина и пирита. Сёвиты II, кроме того, широко развиты в фенитовых ореолах миаскитовых интрузий, где образуют штокверки и жильные тела выполнения и содержат ксенолиты фенитов, а также пироксен (эгирин-авгит), биотит, ортоклаз, титанит, апатит, красно-коричневый пирохлор, реже – темно-красный (с черными ядрами) пирохлор, ильменит, пирротин, пирит, магнетит, иногда циркон, монацит, ортит, чевкинит, молибденит.

С ИВК связаны месторождения и рудопроявления редкометалльного (Nb, Zr, РЗЭ) и самоцветного сырья (рис. 1, б). Наиболее крупное Вишневогорское месторождение ниобия (с пирохлоровым типом руд) в ИВК приурочено к северному замыканию Вишневогорского миаскитового массива (рис. 1, б, врезка). Второе по экономической значимости – Потанинское Nb-месторождение, расположено в ЦЩП. Кроме того, в ЦЩП известны Nb-рудопроявления, связанные с пирохлорсодержащими карбонатитами, – Ишкульское, Байдашевское, Увильдинское и Светлинское (рис. 1, б).

Булдымский ультрабазит-карбонатитовый комплекс включает Булдымский, Спирихинский, Халдихинский массивы ультрабазитов с карбонатитами, залегающие в обрамлении миаскитовых интрузивов среди амфиболитов, плагиогнейсов и кристаллических сланцев вишневогорской свиты (PR1) (рис. 1, б, врезка). Массивы сложены метадунитами и метаперидотитами (оливин-энстатитовые породы и оливин-энстатит-антофиллитовые парагенезисы амфиболитовой фации метаморфизма) и оливинитами с линейными зонами щелочных (амфибол-флогопит-карбонатных) метасоматитов и карбонатитов, содержащих Nb-РЗЭ-минерализацию. Карбонатиты доломит-кальцитового состава – (сёвиты III) содержат амфиболы ряда рихтерит-магнезиоарфведсонит, слюды ряда флогопит-тетраферрифлогопит, а также акцессорные красно-бурый пирохлор, магнетит, ильменит, пирротин, пирит, циркон и сопровождаются мощными зонами флогопит-рихтеритовых метасоматитов. Также встречаются жилы доломитовых карбонатитов – (бефорситы IV) с флогопитом, винчитом, апатитом, титаномагнетитом, ильменитом, содержащие акцессорную Nb-РЗЭ минерализацию – монацит, эшинит, пирохлор, колумбит, ферсмит, фергусонит, ортит, давидит, бастнезит, а также циркон, торит, стронцианит, хромит, корунд, шпинель и клиногумит.

С Булдымским карбонатитовым комплексом Южного Урала связаны Nb-РЗЭ месторождения с пирохлор-монацитовым типом руд (Булдымское и Спирихинское месторождения). В Булдымском массиве карбонатиты с пирохлором образуют жильные тела протяженностью в сотни метров и сопровождаются мощными зонами карбонат-флогопит-рихтеритовых, флогопит-рихтеритовых и флогопитовых метасоматитов, содержащими Nb и РЗЭ минерализацию. Кроме того, Спирихинское месторождение РЗЭ, а также Халдихинское, Сунгульское и Ильменское Nb-РЗЭ-рудопроявления связаны с Булдымским комплексом (рис. 1, б).

3. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Для датирования пород карбонатитовых комплексов авторы использовали как изохронные методы – Rb-Sr и Sm-Nd изотопные системы валовых проб миаскитов, сиенитов, карбонатитов (TIMS, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург; ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты), так и локальное U-Pb изотопное датирование цирконов миаскитов, миаскит-пегматитов и карбонатитов (вторично-ионный масс-спектрометр высокого разрешения SHRIMP II, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург; лазерная абляция LA-ICP MS, Центр изотопных исследований GEMOC, Университет Макуори, г. Сидней, Австралия, и ЦКП «Геоаналитик», г. Екатеринбург).

Для оценки возраста и длительности формирования карбонатитовых комплексов и связанного с ними редкометалльного (Nb-Zr-РЗЭ) оруденения проведено изотопное U-Pb-датирование цирконов из различных типов пород ИВК: из миаскитов Ильменогорского массива, пегматоидных и такситовых миаскитов Вишневогорского массива, миаскит-пегматитов Вишневогорского массива и ЦЩП, из ранних карбонатитов (сёвиты I) ЦЩП, из поздних карбонатитов (cёвиты II) Вишневогорского массива, а также циркона Булдымского комплекса: из бефорситов Булдымского массива. Изучение локальных U-Pb–изотопных систем цирконов Ильмено-Вишневогорского и Булдымского комплексов было проведено методом лазерной абляции в Национальном центре CCFS-GEMOC (Университет Макуори, г. Сидней, Австралия), а также в ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург).

Внутреннее строение и состав циркона были исследованы на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV фирмы Jeol с ЭДС приставкой INCA Energy 450 X-Max 80 фирмы Oxford Instruments. Условия съемки: ускоряющее напряжение 20–25 кВ и зондовый ток 1 нА, низкий вакуум 60–80 Па. CL-изображения цирконов, а также состав включений в цирконах были получены на электронно-зондовом микроанализаторе Cameca SX100. Методика U-Pb датирования детально описана ранее [Belousova et al., 2001; Griffin et al., 2000; Jackson et al., 2004].

С целью оценки возраста рудоносных разностей пород и связанного с ними Zr-Nb оруденения выполнены исследования Sm-Nd- и Rb-Sr-изотопных составов минералов и пород пирохлоровых карбонатитов Ильмено-Вишневогорского и Булдымского карбонатитовых комплексов с построением Sm-Nd- и Rb-Sr-изохрон (изотопное разбавление и масс-спектрометрия на масс-спектрометрах высокого разрешения TRITON, ICP-МS NEPTUNE Plus, Finnigan MAT-262) (ИГ КНЦ РАН, г. Апатиты; ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург).

Изотопные (Rb-Sr, Sm-Nd) исследования были проведены с применением комплекса масс-спектрометрической аппаратуры, включающей многоколлекторные масс-спектрометры высокого разрешения TRITON и Finnigan MAT-262. Измерения Sm-Nd и Rb-Sr изотопных составов и концентраций элементов в валовых пробах и слагающих их минералах были проведены для карбонатитов Ильмено-Вишневогорского и Булдымского комплексов.

Измерения изотопного состава Sm и Nd проводились на семиканальном твердофазном масс-спектрометре Finnigan MAT-262 RPQ (TIMS) в статическом двухленточном режиме с использованием рениевых и танталовых лент (ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты). Среднее значение отношения 143Nd/144Nd в стандарте JNdi-1 за период измерений составило 0.512090±13 (n=9). Ошибка в 147Sm/144Nd отношениях составляет 0.3 % (2σ) – среднее значение из семи измерений в стандарте BCR-2. Погрешность измерения изотопного состава Nd в индивидуальном анализе – до 0.005 %, а для минералов с низкими концентрациями Nd и Sm – до 0.01 %. Холостое внутрилабораторное загрязнение по Nd равно 0.3 нг и по Sm – 0.06 нг. Точность определения концентраций Sm и Nd ±0.5 %. Измеренные изотопные отношения были нормализованы по отношению 146Nd/144Nd=0.7219, а затем пересчитаны на отношение 143Nd/144Nd в стандарте JNdi-1=0.512115. Методика определения изотопного состава Sr и Nd детально описана ранее [Bayanova, 2004].

Измерения изотопных отношений Rb и Sr выполнены на термоионизационном масс-спектрометре Triton Plus (Thermo Finnigan) (ЦКП «Геоаналитик», ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Sr наносили на рениевую ленту в 1 мкл HNO3 с активатором Ta2O5 (одноленточный режим, 90 циклов), Rb – на рениевую ленту в 1 мкл HNO3 (двухленточный режим, 15 циклов). Для контроля инструментальной стабильности и краткосрочной воспроизводимости использовали изотопный стандарт стронция NIST SRM 987 с результирующим значением 87Sr/86Sr на период измерений 0.710250±11 (1SD, n=6). Содержания Sr и Rb в пробе холостого опыта составили 0.3 и 0.05 нг соответственно. Изотопные отношения были нормализованы по отношению 88Sr/86Sr=8.3752. При расчете Rb-Sr-изохрон использовались ошибки измерения изотопного состава 87Rb/86Sr (1 %), 87Sr/86Sr (0.04 %).

Вычисление параметров изохрон проводилось с помощью программного комплекса ISOPLOT [Ludwig, 1999]. При расчете Sm-Nd-изохрон использовались реальные ошибки измерения изотопного состава Nd, но не ниже уровня воспроизводимости измерения изотопного состава Nd (0.003 %). При расчете Rb-Sr-изохрон использовались реальные ошибки измерения изотопного состава Sr, но не ниже уровня воспроизводимости измерения изотопного состава Sr (0.04 %).

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. U-Pb-изотопное датирование цирконов миаскитов, миаскит-пегматитов и карбонатитов

Методом лазерной абляции (LA-ICP MS) исследованы U-Pb- изотопные составы цирконов ИВК из мелкозернистых амфиболовых миаскитов (обр. ILM23) Ильменогорского массива и пегматоидных разностей биотитовых миаскитов (обр. V-12I, V-12II) Вишневогорского массива, из ранних и поздних карбонатитов (обр. 354 – сёвит I, ЦЩП в корневой части Вишневогорского массива; обр. 331 – сёвит II, апикальная часть Вишневогорского массива), а также из доломитовых карбонатитов (бефорситов) (обр. К-103) и сопровождающих их метасоматитов Булдымского комплекса (Булдымский массив).

Особенности морфологии и внутреннего строения кристаллов цирконов миаскитов и карбонатитов ИВК представлены на рис. 2, 4; результаты U-Pb-датирования цирконов – на рис. 3, 5.

Рис. 2. СL- и BSE-изображения цирконов различных генераций (Zr 1, Zr 2, Zr 3) из амфиболовых миаскитов (обр. ILM23) и пегматоидных биотитовых миаскитов (обр. V12) ИВК (Южный Урал). Кружки указывают точки U-Pb датирования; для каждой точки указан 206Pb/238U возраст. Сa – кальцит, Bt – биотит, Pcl – пирохлор.

Fig. 2. CL- and BSE-images of zircons of various generations (Zr1, Zr 2, Zr 3) from amphibole miaskites (Sample ILM23) and pegmatoid biotite miaskites (Sample V12) of the Ilmen-Vishnevogorsk complex (Southern Urals). Circles denote U-Pb dating points; 206Pb/238U age is indicated for each point. Сa – calcite, Bt – biotite, Pcl – pyrochlore.

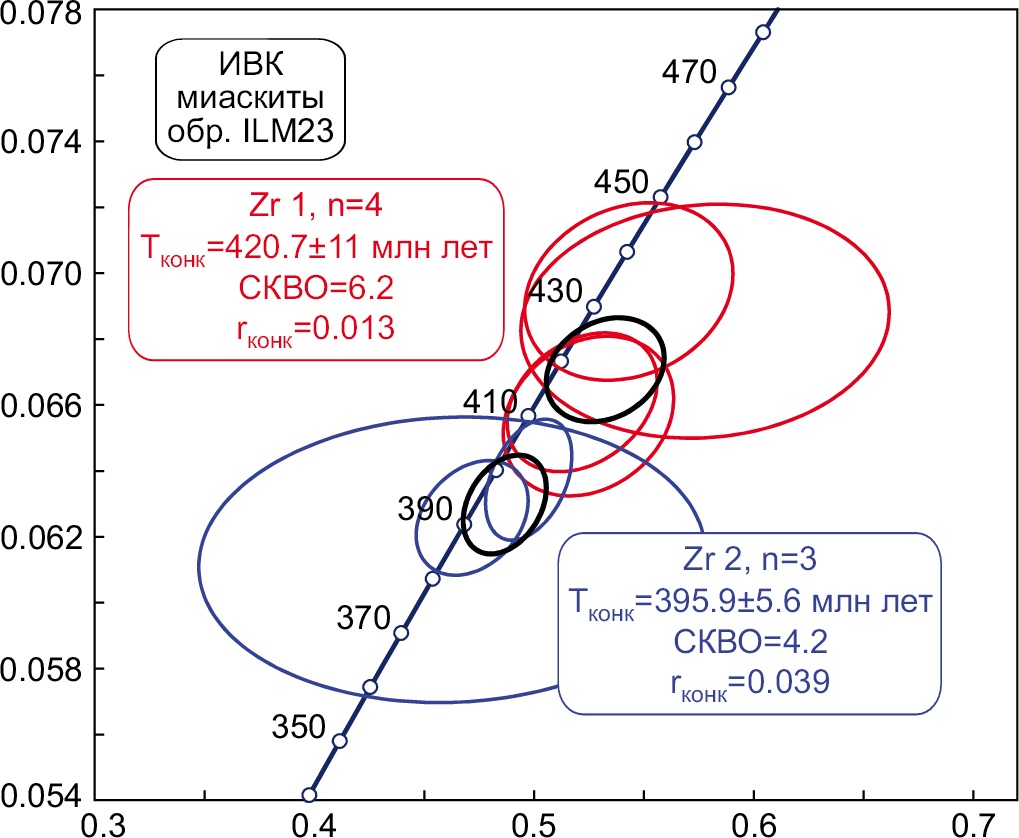

Рис. 3. U-Pb-диаграмма для цирконов из амфиболовых миаскитов Ильмено-Вишневогорского комплекса, Южный Урал (корневые части Ильменогорского массива). Конкордантный возраст для ранних популяций циркона: Zr 1 – 420.7±11 млн лет, Zr 2 – 395.9±5.6 млн лет.

Fig. 3. U-Pb diagram for zircons from amphibole miaskites of the Ilmen-Vishnegorsk complex, Southern Urals (Ilmenogorsk massif). Concordant age for early zircon populations: Zr 1 – 420.7±11 Ma, Zr 2 – 395.9±5.6 Ma.

Рис. 4. СL- и BSE-изображения цирконов из ранних и поздних карбонатитов ИВК (обр. 354 и обр. 331 соответственно), иллюстрирующие особенности раннего циркона (Zr I) (а–з) и позднего циркона – с реликтовыми пористыми ядрами (Zr II) и эвгедральными обрастаниями новообразованного циркона (Zr III) (и–p).

Кружки указывают точки U–Pb датирования; для каждой точки указан 206Pb/238U возраст. Alb – альбит, Apt – апатит, Ca – кальцит, Bt – биотит, Pcl – пирохлор.

Fig. 4. CL- and BSE-images of zircons from early and late carbonatites of the Ilmen-Vishnevogorsk complex (sample 354 and sample 331, respectively), illustrating the features of early zircon (Zr I) (a–з) and late zircon – with relict porous cores (Zr II) and euhedral overgrowth with newly formed zircon (Zr III) (и–р).

Circles indicate U-Pb dating points; 206Pb/238U age is indicated for each point. Alb – albite, Apt – apatite, Ca – calcite, Bt – biotite, Pcl – pyrochlore.

Рис. 5. U-Pb-диаграммы по результатам изотопного U-Pb-датирования цирконов из ранних карбонатитов (сёвиты I) (обр. 354, ЦЩП в корневой части Вишневогорского массива), ИВК, Южный Урал.

(а) – возраст циркона, определенный по верхнему пересечению с дискордией 420.9±8.3 млн лет; (б) – конкордантный возраст ранней генерации циркона (Zr I) 417.3±2.8 млн лет, n=21. Анализы выполнены методом лазерной абляции (LA ICP-MS, Центр изотопных исследований «GEMOC», г. Сидней, Австралия).

Fig. 5. U-Pb diagrams based on the results of U-Pb isotope dating of zircons from early carbonatites (sevites I) (sample 354, CAB in the root part of the Vishnevogorsk massif), Ilmen-Vishnevogorsk complex, South Urals.

(a) – zircon age determined from the upper intersection with the discordia of 420.9±8.3 Ma; (б) – concordant age of early zircon generation (Zr I) 417.3±2.8 Ma, n=21. Analyzes were performed using laser ablation (LA ICP-MS, GEMOC Isotope Research Centre, Sydney, Australia).

Исследованные зерна циркона из амфиболового миаскита (обр. ILM23) южной части ЦЩП или корневых частей Ильменогорского массива представлены двумя популяциями: короткопризматическими (Zr 1) (см. рис. 2, а–з) и дипирамидальными кристаллами с узкими призматическими гранями (Zr 2) (см. рис. 2, и–м), размером 200–300 мкм, коричневатыми и слабопрозрачными. Обе популяции циркона темные в СL, но Zr 1 однороден, реже – с осцилляторной зональностью, тогда как Zr 2 неоднороден и содержит многочисленные включения, среди которых установлены биотит и кальцит.

U-Pb LA-ICP MS анализ цирконов амфиболовых миаскитов (обр. ILM23), представляющих собой ранние фазы миаскитов ИВК, показал, что призматические цирконы ранней генерации (Zr 1) имеют U-Pb-возраст в диапазоне 410–433 млн лет (см. рис. 2, а, в, д, ж). Зерна циркона (Zr 2) показали омоложенный возраст в значительном интервале – 312–398 млн лет (см. рис. 2, и, л). Конкордантный U-Pb-возраст раннего циркона (Zr 1) – 420.7±11 млн лет при СКВО=0.35 и n=3 соответствует позднему силуру (S3). Генерации циркона (Zr 2), представленные дипирамидальными кристаллами с неоднородной окраской и многочисленными включениями, образуют конкордантный кластер 395.9±6 млн лет и, вероятно, образуются из флюидонасыщенных расплавов на более поздней стадии функционирования щелочно-карбонатитовой магматической системы (см. рис. 3).

Циркон из пегматоидного биотитового миаскита (обр. V12) Вишневогорского массива (поздние фазы магматизма ИВК) представлен редкими ксеноморфными зернами ранней популяции циркона (Zr 1) (см. рис. 2, н) и значительным количеством резорбированных округлых зерен (Zr 2), светло-серых в CL, размером 100–200 мкм, со сложным внутренним строением, содержащих измененные реликтовые ядра со значительным количеством включений (см. рис. 2, п–т). В поздних популяциях циркона среди включений установлены пирохлор, кальцит, торианит, монацит, ксенотим (микрозондовый анализ). Кроме того, в этих миаскитах встречаются короткопризматические кристаллы циркона с дипирамидальными гранями (Zr 3), светло-серые в CL, c осцилляторной зональностью, которые также содержат реликтовые ядра более раннего циркона (см. рис. 2, у, ф).

Цирконы пегматоидного биотитового миаскита (обр. V12) Вишневогорского массива характеризуются крайне изменчивыми U-Pb изотопными данными и нарушенными изотопными системами. Единичные ксеноморфные зерна ранней популяции циркона (Zr 1) имеют возраст 410–439 млн лет (см. рис. 2, н), в то время как резорбированные округлые зерна (Zr 3) имеют более молодой U-Pb возраст, варьирующийся от 218 до 377 млн лет (см. рис. 2, п–т); возраст единичного дипирамидального кристалла с осцилляторной зональностью – 291±10 млн лет (см. рис. 2, у). Большинство изученных зерен имеют низкие содержания урана (0.4–11.0 г/т) и, соответственно, дискордантны (D=7–42 %).

Цирконы из ранних фаз карбонатитов (сёвит I, обр. 354) ЦЩП, в корневой части Вишневогорского массива, представлены бурыми и светло-коричневыми кристаллами с гранями дипирамиды и менее развитыми призматическими гранями. Первичные ранние генерации цирконов (Zr I), темные, почти черные в СL с высоким содержанием U и Th и более светлые в CL с более низким содержанием U и Th, характеризуются осцилляторной зональностью (см. рис. 4, a–е), что типично для цирконов магматического происхождения [Corfu et al., 2003], но среди них часто встречаются и зерна однородные в CL (см. рис. 4, ж). В этой пробе карбонатитов, кроме первичных цирконов, составляющих более 90 % от общего количества циркона, присутствуют прозрачные, хорошо ограненные кристаллы циркона с реликтовыми пористыми ядрами (Zr II). Они окружены внешними идиоморфными обрастаниями, светло-серыми в CL, не содержащими включений и пор (Zr III) (см. рис. 4, и–м), тогда как ядра содержат множество минеральных включений, среди которых установлены пирохлор, кальцит, апатит, ильменит.

U-Pb возраст изученных зерен основной популяции цирконов (Zr I) ранних карбонатитов (сёвит I, обр. 354) – начальных фаз магматизма ИВК – находится в диапазоне 363–428 млн лет. Линия дискордии, рассчитанная для этих цирконов, определяет возраст по верхнему пересечению с конкордией 420.9±8.3 млн лет (рис. 5, а), который практически соответствует конкордантному возрастному кластеру этих цирконов (рис. 5, б). Конкордантный U-Pb-возраст ранней генерации циркона (Zr I) этого образца (обр. 354) составляет 417.3±2.8 млн лет при СКВО=0.21 и n=20 (рис. 5, б). Конкордантный U-Pb-возраст позднего новообразованного циркона (Zr III), с реликтовыми пористыми ядрами (см. рис. 4, л, м), составляет 280±8 млн лет при СКВО 0.03 (n=2).

Цирконы из поздних карбонатитов (сёвит II, обр. 331) апикальной части Вишневогорского массива представлены прозрачными кристаллами размером 200–700 мкм со сложным внутренним строением – с реликтовым ядром (Zr II), темным в CL, с порами и включениями, и идиоморфными обрастаниями вокруг этих ядер более позднего циркона (Zr III), светло-серого в CL (см. рис. 4, p). Некоторые зерна имеют идиоморфные выросты, указывающие на новообразование циркона (см. рис. 4, п, р). Ядра циркона (Zr II) пористые, со следами растворения и содержат микровключения пирохлора, кальцита, альбита, биотита и апатита. Эти особенности внутреннего строения характерны для процессов растворения и переосаждения в расплаве или флюиде [Geisler et al., 2007] и нового роста циркона вокруг частично растворенных зерен.

LA-ICP MS датирование циркона из позднего карбонатита (сёвит II, обр. 331) апикальной части Вишневогорского массива (поздние фазы ИВК) показало, что возраст слабоизмененных ядер (Zr I) зерен циркона 416.6±6.1 млн лет (СКВО=0.75) очень близок к возрасту ранних генераций циркона из ранних карбонатитов (cёвиты I) (см. рис. 4, г). Однако большая часть зерен циркона в поздних карбонатитах представлена прозрачным цирконом поздней генерации, состоящим из рекристаллизованного ядра (Zr II – темно-серый в CL) с возрастом (от 389 до 376 млн лет) и новообразованной оболочки (Zr III – светло-серый в CL) с индивидуальным возрастом в диапазоне 254–279 млн лет и высокой дискордантностью – D>5 %, которая определяется прежде всего низким содержанием урана в поздних генерациях циркона (см. рис. 4, п, р).

Цирконы брекчиевидных карбонатитов Вишневогорского массива (обр. Дол-11-3) представлены резорбированными зернами циркона ранней генерации (рис. 6, а), бурого цвета, трещиноватыми, пористыми, размером от 500 до 2500 мкм, часто с включениями биотита, иногда с реликтами сохранившегося циркона с осцилляторной зональностью (Zr I), темными в СL, со сложным внутренним строением, следами растворения, распада и перекристализации (Zr II) (рис. 7, а–г). Эти зерна составляют около 75 % от общего количества зерен циркона. На поверхности резорбированных зерен циркона иногда устанавливаются выросты бесцветного, прозрачного новообразованного циркона, светлого в CL (Zr III) (см. рис. 6, а). Кроме того, новообразованные кристаллы циркона (Zr III), прозрачные, бесцветные, хорошо ограненные, обычно более мелкие (200–500 мкм, но встречаются и более крупные кристаллы до 1200 мкм) (см. рис. 6, б), составляют около 25 % от общего количества циркона в изученном образце. В этих цирконах устанавливается осцилляторная зональность (рис. 7, е), а некоторые кристаллы содержат реликты раннего циркона (рис. 7, з).

Рис. 6. Циркон брекчиевидных карбонатитов (обр. Дол-11-3), Вишневогорский массив, ИВК, Южный Урал. (а) – резорбированные зерна раннего циркона (Zr I-II) с включениями биотита; (б) – прозрачные, хорошо ограненные кристаллы позднего циркона (Zr III).

Fig. 6. Zircon of brecciated carbonatites (sample Dol-11-3), Vishnevogorsk massif, Ilmen-Vishnevogorsk complex, Southern Urals. (a) – resorbed early zircon grains (Zr I-II), with biotite inclusions; (б) – well transparent faceted crystals of late zircon (Zr III).

Рис. 7. СL- и BSE-изображения цирконов из брекчиевидных карбонатитов (обр. Дол-11-3) Вишневогорского массива, иллюстрирующие особенности раннего, подвергшегося резорбции, циркона (Zr I) (а–г) и поздних кристаллов циркона (Zr III) (д–з).

Fig. 7. CL- and BSE-images of zircons from brecciated carbonatites (sample Dol-11-3) of the Vishnevogorsk massif, illustrating the features of early, subject to resorption, zircon (Zr I) (а–г) and late zircon crystals (Zr III) (д–з).

4.2. Rb-Sr и Sm-Nd изотопное датирование карбонатитов

С целью определения возраста карбонатитов и связанной с ними Zr-Nb минерализации ИВК проведены измерения Rb-Sr и Sm-Nd изотопных составов, а также концентраций элементов в валовых пробах и слагающих их минералах поздних карбонатитов (cёвиты II) ЦЩП в корневой части Вишневогорского массива (обр. С-354).

Проба № С-354 отобрана из линзовидного карбонатита в миаскитах, залегающего в северной части ЦЩП, в корневой части Вишневогорского массива, и представлена крупнозернистым карбонатитом, содержащим биотит, апатит, циркон, магнетит, пирротин, пирит.

Результаты изохронного Sm-Nd и Rb-Sr датирования пробы карбонатитов (обр. С-354), проведенного по пяти аналитическим точкам (вал, кальцит, биотит, апатит, циркон), представлены в табл. 1 и на рис. 8.

Таблица 1. Изотопные Sm-Nd и Rb-Sr данные для валовой пробы карбонатита

и слагающих его минералов (обр. С-354), ИВК, Южный Урал

Table 1. Sm-Nd and Rb-Sr isotopic data for a bulk sample of carbonatite

and its constituent minerals (sample S-354), Ilmen-Vishnevogorsk complex, Southern Urals

№ п/п | № обр. | Минерал или порода | Sm, г/т | Nd, г/т | 147Sm/144Nd | 2σ, % | 143Nd/144Nd | 2σ, % |

1 | 3-54 WR | Вал | 31.2 | 188.3 | 0.1001 | 0.1 | 0.512401 | 0.003 |

2 | 3-54 Cal | Кальцит | 68.0 | 187.6 | 0.2191 | 0.1 | 0.512583 | 0.003 |

3 | 3-54 Ap | Апатит | 190.3 | 575 | 0.1999 | 0.1 | 0.512547 | 0.003 |

4 | 3-54 Bt | Биотит | 0.549 | 6.25 | 0.0531 | 0.1 | 0.512299 | 0.003 |

5 | 3-54 Zr | Циркон | 38.8 | 103.1 | 0.2275 | 0.3 | 0.512612 | 0.003 |

№ п/п | № обр. | Минерал или порода | Rb, мкг/г | Sr, мкг/г | 87Rb/86Sr | 2σ, % | 87Sr/86Sr | 2σ, % |

1 | 3-54WR | Вал | 60.92 | 9385 | 0.0188 | 0.5 | 0.703709 | 0.02 |

2 | 3-54Cal | Кальцит | 19.44 | 13043 | 0.0043 | 0.5 | 0.703680 | 0.02 |

3 | 3-54Bt | Биотит | 463.5 | 422.9 | 3.17 | 0.5 | 0.714776 | 0.02 |

4 | 3-54Apt-l | Апатит | 136.3 | 12760 | 0.0309 | 0.5 | 0.704673 | 0.02 |

5 | 3-54Apt-2 | Апатит | 29.61 | 9871 | 0.0087 | 0.5 | 0.703597 | 0.02 |

Примечание. Измерения изотопного состава Sm и Nd проводились на семиканальном масс-спектрометре Finnigan MAT-262 RPQ (TIMS) в статическом режиме (ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты). Измерения изотопного состава Sr и Rb проводились на масс-спектрометре высокого разрешения TRITON, г. Екатеринбург).

Note. Measurements of the isotopic composition of Sm and Nd were carried out on a seven-channel mass spectrometer Finnigan MAT-262 RPQ (TIMS) in static mode (GI KSC RAS, Apatity). Measurements of the isotopic composition of Sr and Rb were carried out on a high-resolution mass spectrometer TRITON, Ekaterinburg).

Рис. 8. Минеральные Sm-Nd-изохрона (а) и Rb-Sr-изохрона (б) для карбонатитов (сёвиты II) ЦЩП (обр. С-354) ИВК. Bt – биотит, Сal – кальцит, Ap – апатит, WR – валовая проба.

Fig. 8. Mineral Sm-Nd isochron (a) and Rb-Sr isochron (б) for carbonatites (sevites II) of the Central alkaline band (sample C-354), Ilmen-Vishnevogorsk complex. Bt – biotite, Cal – calcite, Ap – apatite, WR – bulk sample.

Sm-Nd-изохрона карбонатитов (обр. С-354), построенная по пяти точкам, четыре из которых соответствуют изотопным составам минералов (кальцит, апатит, биотит, циркон) и одна – валовой пробе, показала возраст 254±18 млн лет, СКВО=1.7 (рис. 8, а), соответствующий верхней перми (Р3) и εNd254=–1.5±0.4. Начальный изотопный состав неодима в исследованной пробе карбонатитов менее радиогенный по сравнению с составами миаскитов ИВК [Nedosekova et al., 2009]. Rb-Sr изотопные составы минералов (кальцит, биотит, апатит II) и валовый состав этой же пробы (обр. С-354) образуют изохрону с близким возрастом 247.1±3.8 млн лет, СКВО=0.54, соответствующим нижнему триасу (рис. 8, б). Начальное изотопное отношение 87Sr/86Sr250=0.70362 в карбонатитах близко изотопному составу миаскитов ИВК [Nedosekova et al., 2013].

Таким образом, Sm-Nd и Rb-Sr датирование поздних карбонатитов ИВК показало близкие значения возраста (254±18 млн лет, P3, и 247.1±3.8 млн лет, Т1), соответствующие временному интервалу от нижней перми до раннего триаса, которые близки возрасту миаскит-пегматитов (274±12 млн лет, P1, U-Pb метод [Nedosekova et al., 2022]) и рудоносных пирохлоровых карбонатитов Вишневогорского месторождения (250±1.2 млн лет, P3 [Nedosekova et al., 2020]), и отличаются от результатов датирования ранних фаз пород Ильмено-Вишневогорского и Булдымского комплексов Rb-Sr и U-Pb-методом (446–417 млн лет, O-D [Kramm et al., 1983; Krasnobaev et al., 2010а, 2010b, 2015, 2016; Nedosekova et al., 2014, 2016].

В Булдымском комплексе исследованы Sm-Nd изотопные составы валовой пробы доломит-кальцитовых карбонатитов (сёвиты III) (обр. 33-915) и в четырех минералах – кальците, доломите, пирохлоре, рихтерите. Результаты исследований Sm-Nd изотопных составов карбонатита и слагающих его минералов представлены в табл. 2. Результаты вычисления изохроны представлены на рис. 9.

Таблица 2. Результаты Sm-Nd датирования доломит-кальцитовых карбонатитов (сёвиты III)

Булдымского комплекса, Южный Урал

Table 2. Results of Sm-Nd dating of dolomite-calcite carbonatites (sevites III)

of the Buldym complex, Southern Urals

№ п/п | № образца | Минерал или порода | Sm, г/т | Nd, г/т | 147Sm/144Nd | 2σ, % | 143Nd/144Nd | 2σ, abs |

1 | 3311-15W | Вал | 42 | 314 | 0.08092 | 0.1 | 0.512168 | 0.000006 |

2 | 3311-15Prx | Пирохлор | 126 | 1117 | 0.06864 | 0.1 | 0.512160 | 0.000016 |

3 | 3311-15 Ca (1) | Кальцит 1 | 41.1 | 202 | 0.12300 | 0.1 | 0.512257 | 0.000018 |

4 | 3311-15 Ca (2) | Кальцит 2 | 52.1 | 391 | 0.08048 | 0.1 | 0.512172 | 0.000012 |

5 | 3311-15Do | Доломит | 8.1 | 64.2 | 0.07611 | 0.1 | 0.512166 | 0.000010 |

6 | 3311-15Amf | Амфибол | 0.46 | 2.95 | 0.09476 | 0.1 | 0.512187 | 0.000006 |

Примечание. Измерения изотопного состава Sm и Nd проводились на семиканальном масс-спектрометре Finnigan MAT-262 RPQ (TIMS) в статическом режиме (ГИ КНЦ РАН, г. Апатиты).

Note. The isotope compositions of Sm and Nd were measured by 7-channel mass spectrometer Finnigan MAT-262 RPQ (TIMS) in static mode (GI KSC RAS, Apatity).

Рис. 9. Sm-Nd-изохрона для доломит-кальцитовых карбонатитов (сёвитов III) Булдымского комплекса, Южный Урал. Сa – кальцит, Pcl – пирохлор, Do – доломит, Amf – амфибол, W – валовая проба карбонатитов.

Fig. 9. Sm-Nd isochron for dolomite-calcite carbonatites (sevites III) of the Buldym complex, Southern Urals. Сa – calcite, Pcl – pyrochlore, Do – dolomite, Amf – amphibole, W – bulk sample of carbonatites.

Sm-Nd-изохрона для доломит-кальцитовых пирохлорсодержащих карбонатитов (сёвиты III, обр. 33-915) Булдымского месторождения, построенная по шести точкам (вал, кальцит-1, кальцит-2, доломит, рихтерит, пирохлор), показала возраст 280±53 млн лет, СКВО=1.2, соответствующий нижней перми (P1) (табл. 2; рис. 9).

Таким образом, результаты Rb-Sr- и Sm-Nd-датирования поздних рудоносных разностей карбонатитов свидетельствуют о том, что процессы карбонатитообразования и связанного с ними Zr-Nb-рудообразования в Ильмено-Вишневогорском и Булдымском комплексах происходили в период от нижней перми до раннего триаса, на поздне- и постколлизионной стадии развития Уральской складчатой области [Puchkov, 2010].

5. ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты датирования пород и минералов свидетельствуют о многоэтапном формировании Ильмено-Вишневогорского и Булдымского комплексов Южного Урала. Согласно ранее полученным данным Rb-Sr- и U-Pb-изотопного датирования, карбонатитовые комплексы на Урале формировались в палеозое (446–417 млн лет назад (O3–S) [Kramm et al., 1983, 1993; Krasnobaev et al., 2010а, 2010b, 2015, 2016; Nedosekova et al., 2016]. Более молодой возраст 388±52 млн лет (D2) установлен по валовым пробам карбонатитов Sm-Nd методом [Ivanov et al., 2010; Ivanov, 2011]. Бимодальный возраст миаскитов получен на основе Rb-Sr изохронного датирования: ордовик-силурийский (446–440 млн лет) возраст – по валовым пробам и пермский (255–244 млн лет) – по минеральным изохронам миаскитов [Kramm et al., 1983]. Значения возраста трех этапов формирования определены по цирконам миаскитов и карбонатитов ИВК (432–417 млн лет, S1–2), (385–380 млн лет, D2–3) и (280–250 млн лет, P1–3) [Kramm et al., 1993; Krasnobaev et al., 2016; Nedosekova, Belyatsky, 2012].

Rb-Sr изохронный возраст 438±8 млн лет, полученный по валовым пробам миаскитов, сиенитов и карбонатитов ранних фаз ИВК [Nedosekova, 2012], соответствует раннему силуру (S1) и близок возрастным определениям 436±31 (S1) и 446±12 (O1) млн лет В.А. Кононовой с соавторами [Kononova et al., 1979; Kramm et al., 1983] и, вероятно, начальным этапам магматической кристаллизации щелочного комплекса. Необходимо отметить, что этой изохроне наряду с изотопными составами миаскитов принадлежит состав ранних карбонатитов (сёвиты I), что косвенно подтверждает общий источник миаскитов и карбонатитов и возможность существования и отделения карбонатитовых жидкостей от миаскитовых магм на раннепалеозойском этапе формирования комплекса. При этом поздние карбонатиты (сёвиты II) имеют близкие, но более высокие первичные отношения изотопов стронция (87Sr/86Sr)438=0.70352–0.70359, которые не принадлежат этой изохроне [Nedosekova, 2012], что предполагает возможность контаминации этих карбонатитов и/или иной возраст их образования.

U-Pb датирование цирконов методом изотопного разбавления (по объемным навескам с кислотным разложением) также показало силурийский возраст миаскитов и карбонатитов ЦЩП: 422±10 (S2) и 432±12 млн лет (S1) соответственно [Chernyshev et al., 1987] и Ильменогорского массива 434±15 млн лет (S1) [Kramm et al., 1993]. По нижнему пересечению U-Pb конкордии был датирован возраст преобразования ранних генераций циркона: 261±14 млн лет – для цирконов миаскитов и 261±12 млн лет (P3) – для цирконов карбонатитов [Chernyshev et al., 1987]. По интерпретации авторов [Kononova et al., 1979; Kramm et al., 1983; Chernyshev et al., 1987], первая дата отражает возраст внедрения интрузии и кристаллизации щелочных и карбонатитовых расплавов ~440–430 млн лет назад (в ордовике и силуре) на заключительном этапе континентального рифтогенеза, тогда как возраст ~250 млн лет (граница перми и триаса) интерпретируется как возраст метаморфического события и потери цирконами радиогенного свинца.

Согласно современным геодинамическим представлениям, основанным на тектонике плит [Ivanov et al., 1986; Puchkov, 2000; 2010; Ivanov et al., 2014; Holodnov et al., 2017; Kholodnov et al., 2021, 2022; Puchkov, Ivanov, 2020], на Урале в раннем палеозое начиная с раннего ордовика происходило заложение всеуральского рифта и Палеоуральского океана. Океанический спрединг и офиолитообразование начались в среднем ордовике (О2) – формировались базит-ультрабазитовые комплексы, включая разрезы уральских офиолитов (O2–S1), дунит-гарцбургитовые и дунит-гарцбургит-лерцолитовые массивы (О2); в позднем ордовике внедряются дунит-клинопироксенит-габбровые плутоны Платиноносного пояса (460–430 млн лет, О3) [Krasnobaev et al., 2006, 2007] и начинается заложение островных дуг. Предполагалось [Puchkov, 2010], что в позднем ордовике продолжали существовать отдельные ветви первичного рифта, с функционированием которых связывали образование щелочно-карбонатитовых комплексов Урала [Kramm et al., 1983; и др.].

Однако результаты U-Pb датирования цирконов ИВК локальными методами анализа (SHRIMP-II, LA-ICP MS) [Krasnobaev et al., 2010а, 2010b, 2016; Nedosekova et al., 2014, 2016] позволяют предположить, что щелочной магматизм ИВК может быть связан с новыми этапами рифтогенеза, проявленного в тыловых частях островодужных систем и на формирующихся континентальных окраинах («пассивный рифтогенез» согласно [Ramberg, Morgan, 1984]).

Так, U-Pb датирование ранних генераций циркона миаскитов и карбонатитов показало более молодые силурийско-девонские возрасты (S2–D1): 417±7 млн лет (Ильменогорский массив) и 419±20 млн лет (Вишневогорский массив) соответственно, практически одинаковыe и не отличающиеся в пределах ошибки определения [Krasnobaev et al., 2010а, 2010b, 2016]. Проведенное нами U-Pb LA-ICP MS датирование цирконов амфиболовых миаскитов ЦЩП (в корневой части Ильменогорского массива) показало конкордантный U-Pb-возраст раннего циркона (Zr I) – 420.7±11 млн лет (S2), соответствующий в пределах ошибки определения ранее полученному U-Pb-возрасту циркона миаскитов ИВК [Krasnobaev et al., 2010а]. Необходимо отметить, что более древние генерации циркона миаскитов (возраст которых оценивается лишь по единичным кристаллам), подвергшиеся значительным преобразованиям и испытавшие перекристаллизацию, согласно [Krasnobaev et al., 2008], представляют собой остаточные фазы субстрата миаскитов, тогда как раннедевонский U-Pb-возраст – 417±7 млн лет (S2), полученный для наименее измененных кристаллов ранних генераций циркона, соотнесен с возрастом миаскитов. U-Pb-возраст основной генерации циркона (Zr I) из ранних безрудных карбонатитов (сёвиты I) ИВК также раннедевонский – 417±2.8 млн лет (D1) и подтверждает, что ранние карбонатиты в ИВК кристаллизовались одновременно с миаскитами и являются продуктами эволюции карбонатизированных щелочных расплавов [Nedosekova et al., 2009, 2013; Krasnobaev et al., 2010а, 2010b, 2016; Nedosekova, 2012].

На Урале примерно в этот период, в раннем силуре, начался переход к островодужной стадии и формирование Тагильской островной дуги (~443.7 млн лет, S1) – формируются толеитовые и известково-щелочные серии островодужных базальтов, а в нижнем девоне (~416–397 млн лет, D1) это уже зрелая островная дуга (щелочной тренд островодужных вулканитов) [Puchkov, 2010]. Синхронно с формированием островодужных вулканоплутонических комплексов внедрялись многочисленные концентрически-зональные массивы дунит-клинопироксенит-габбровой серии Платиноносного пояса, при этом на завершающей стадии магматизма (430–420 млн лет, S1-2) образуются роговообманковые габбро и анатектическая лейкогаббро-анортозит-плагиогранитная серия (продукты водного магматизма) [Krasnobaev et al., 2006, 2007; Fershtater, 2013]. В это время на Урале так же широко проявлен магматизм островодужного типа, в результате чего образовались интрузивные габбро-плагиогранитные, габбро-тоналитовые и габбро-сиенитовые комплексы, комагматичные вулканитам. Необходимо отметить, что распределение габбро-гранитных интрузий контролируется субмеридиональными рифтовыми зонами (например, в центральной части Магнитогорской островодужной мегазоны), что предполагает развитие процессов «пассивного рифтогенеза» на субдукционном этапе развития Урала, связанных с конвергентными границами литосферных плит и проявляющихся в тыловых частях островодужных систем и на формирующихся континентальных окраинах [Ramberg, Morgan, 1984; Salikhov et al., 2019, 2020].

Таким образом, генерация и внедрение щелочных магм на Урале происходили на границе силура и девона (S2–D1) (согласно результатам U-Pb датирования циркона локальными методами [Krasnobaev et al., 2010а, 2010b, 2016; Nedosekova et al., 2014, 2016]), синхронно с формированием островодужных комплексов (с щелочным трендом вулканитов) Тагильской мегазоны и завершающими стадиями ультраосновного магматизма Платиноносного пояса (клинопироксенит-габбро-горнблендитовая и лейкогаббро-анортозит-гранитная серии), а также одновременно с габбро-тоналитовыми комплексами Восточно-Уральской мегазоны [Fershtater, 2013; Pushkarev et al., 2014] и могут быть связаны с процессами пассивного рифтогенеза на формирующихся континентальных окраинах.

Аккреционно-коллизионные процессы на Урале ~380–360 млн лет (D3) (столкновение Магнитогорской островной дуги и пассивной окраины континента Лавруссия) и ~360–330 млн лет (C1) (столкновение Тагильской островной дуги и пассивной окраины) сформировали ГУР и серию сдвигов субмеридионального простирания [Puchkov, 2010; Salikhov et al., 2020]. В это время происходит массовое формирование тоналит-гранодиорит-гранитных комплексов (D2) и, позднее, внедрение тоналит-гранодиоритовых батолитов (C1), знаменуя начало масштабного гранитоидного магматизма окраинно-континентальной стадии развития Урала [Fershtater, 2013].

Необходимо также отметить, что для цирконов миаскитов ИВК установлен возрастной кластер 383±14 млн лет, соответствующий верхнему девону (D3) [Krasnobaev et al., 2008, 2010а], который соотнесен с наиболее поздним внедрением щелочного расплава и карбонатитообразованием, сопровождающимися преобразованиями уже существующих цирконов (развитие эмульсионных структур, их растворение, замещение, рафинирование и резкие потери U и Th). Близкий возраст 388±52 млн лет (D2) установлен для пирохлоровых карбонатитов ИВК Sm-Nd методом [Ivanov et al., 2010; Ivanov, 2011], но значительная ошибка определения не позволяет использовать эти данные для точной возрастной оценки процессов карбонатитообразования в ИВК. U-Pb-возрастные кластеры (395±6 млн лет и 386±7.6 млн лет), установленные в цирконах миаскитов и поздних карбонатитов, так же как и вышеупомянутые U-Pb и Sm-Nd данные, коррелируют с началом аккреционно-коллизионных процессов на Урале [Krasnobaev et al., 2010а; Ivanov et al., 2014; Salikhov et al., 2019, 2020]. Однако для интерпретации этих возрастных кластеров в ИВК требуется проведение дальнейших исследований.

Поздняя «жесткая» коллизия на Урале началась с завершения функционирования зоны субдукции ~320–315 млн лет (C2) и последующего столкновения Восточно-Европейского, Сибирского и Казахстанского континентов ~290–265 млн лет (P1–3) и сопровождалась скучиванием земной коры, палингенезом и анатексисом [Puchkov, 2010; Fershtater, 2013]. С условиями «жесткой» коллизии и увеличением мощности коры связывают палингенез и образование анатектических батолитообразных гранитов (P1–3) Главной гранитной оси Урала, а также наиболее поздних гранит-лейкогранитных и лейкогранит-пегматитовых серий (P3–T1), широко развитых в Восточно-Уральской мегазоне. Гранитоиды (монцодиорит-граносиенит-гранитные и гранит-лейкогранитные серии) раннепермского (P1) и позднепермского (P3) возраста, а также гипаббисальные интрузии (граниты, лейкограниты, редкометалльные пегматиты, гранит-аплиты) позднепермско-раннетриасового возраста широко проявлены в Ильменогорском блоке, вмещающем Ильмено-Вишневогорский и Булдымский комплексы (см. рис. 1, б). Постколлизионное субширотное растяжение земной коры начинается в раннем триасе (T1), что фиксируется вспышкой базальтового и щелочного магматизма, а также формированием контрастных базальт-риолитовых серий и малых интрузий гранитоидов на Урале [Ivanov, 1998; Puchkov, 2010; Salikhov et al., 2020]. Позднепермско-раннетриасовые (P3–T1) гипабиссальные интрузии (граниты, лейкограниты, редкометалльные пегматиты, гранит-аплиты) формируются на этапе постколлизионного растяжения в Ильменогорском блоке.

Результаты датирования и изучения цирконов миаскитов Вишневогорского массива, представленных деформированными, со следами пластического течения, а также такситовыми, пегматоидными и порфировидными разностями миаскитов, показали, что цирконы ранних генераций в поздних фазах миаскитов резорбированы и характеризуются крайне изменчивыми U-Pb изотопными данными и нарушенными изотопными системами, часто не позволяющими определить возраст этих цирконов. Важно также, что эти цирконы содержат поры и включения, среди которых установлены пирохлор, кальцит, торианит, монацит, ксенотим. При этом ограненные прозрачные кристаллы циркона с дипирамидальными гранями, осцилляторной зональностью, содержащие реликтовые ядра более раннего циркона, в этих миаскитах имеют U-Pb возраст 290 млн лет (Р1). Наиболее поздние новообразованные цирконы в миаскитах, «возникшие или путем замещения ранних, или как самостоятельная (независимая) разновидность», описаны также А.А. Краснобаевым и датированы возрастом 279±10 млн лет [Krasnobaev et al., 2010а], что соответствует позднеколлизионному этапу развития региона [Puchkov, 2010; Ivanov et al., 2014].

LA-ICP-MS U-Pb-датирование основной генерации циркона из миаскит-пегматитов ИВК показало конкордантный U-Pb-возраст 280±8 млн лет (P1), что подтвердило результаты датирования этого образца миаскит-пегматита Rb-Sr-методом (274±5 млн лет) [Nedosekova et al., 2022], а также полученные ранее результаты U-Pb-датирования циркона миаскит-пегматитов [Krasnobaev et al., 2014]. Внешние зоны этих кристаллов циркона (с осцилляторной зональностью), образующиеся на заключительном этапе рудообразования, показали конкордантный возраст 258±4 млн лет (P1), что свидетельствует о длительном процессе цирконообразования на коллизионном и постколлизионном этапе становления ИВК. U-Pb-возрастом 251±6 млн лет (граница перми и триаса) и 240.2±5 млн лет (T2) датированы соответственно миаскит-пегматиты и сиенит-пегматиты ИВК [Krasnobaev et al., 2014], что предполагает новый этап образования флюидонасыщенных миаскитовых и сиенитовых расплавов на этапе постколлизионного растяжения.

LA-ICP-MS U-Pb-датирование и изучение цирконов поздних рудоносных пирохлоровых карбонатитов (сёвиты II) Вишневогорского массива показали широкое развитие новообразованных генераций циркона с возрастом 280 млн лет (P1) (данные авторов) и 282±7 млн лет (P1) [Krasnobaev et al., 2010b], которые фиксируют новый этап редкометалльного рудообразования, вероятно, связанный с позднеколлизионными палингенно-метасоматическими процессами преобразования пород ИВК.

U-Pb-возраст, полученный для цирконов карбонатитов Булдымского комплекса, 268±6 млн лет (P1) [Nedosekova et al., 2010], близок возрасту основной генерации циркона в миаскит-пегматитах и карбонатитах ИВК [Krasnobaev et al., 2010b, 2014; Nedosekova et al., 2014, 2016, 2022] и свидетельствует о том, что формирование доломитовых карбонатитов и связанной с ними редкометалльной минерализации в Булдымском комплексе происходило на позднеколлизионном этапе развития Урала.

Sm-Nd- и Rb-Sr- изотопное датирование рудоносных разностей пород ИВК – миаскит-пегматитов (274.1±5.4 млн лет, Rb-Sr метод) [Nedosekova et al., 2022] и поздних карбонатитов (cёвиты II) с пирохлоровой минерализацией (254±18 млн лет, Sm-Nd метод, и 247±4 млн лет, Rb-Sr метод), (250.5±2.8 млн лет, Rb-Sr метод [Nedosekova et al., 2020]), а также доломит-кальцитовых пирохлоровых карбонатитов (cёвиты III) Булдымского комплекса (280±53 млн лет, Sm-Nd метод) показало близкие значения, соответствующие периоду от нижней перми до раннего триаса (P1–T1).

Таким образом, изотопно-геохронологические данные, полученные с использованием различных изотопных методов (U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr), свидетельствуют о том, что процессы пегматито- и карбонатитообразования и связанного с ними редкометалльного рудообразования в Ильмено-Вишневогорском и Булдымском комплексах Южного Урала происходили ~280–250 млн лет назад и были связаны с палингенно-метасоматическими процессами и образованием флюидонасыщенных рудоносных щелочных силикатных и карбонатных расплавов и флюидов на этапе уральской коллизии и постколлизионной релаксации (P–T).

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные изотопно-геохронологические исследования показали, что для Ильмено-Вишневогорского и Булдымского карбонатитовых комплексов Южного Урала применима рифтогенно-коллизионная модель формирования. Согласно этой модели, генерация и внедрение щелочных и карбонатитовых магм на Урале происходили в палеозое, на границе силура и девона (~420 млн лет, S2–D1), синхронно с формированием островодужных комплексов Тагильской мегазоны, завершающими стадиями магматизма Платиноносного пояса, формированием габбро-тоналитовых комплексов Восточно-Уральской мегазоны, и связаны с процессами пассивного рифтогенеза на формирующихся континентальных окраинах. Новый этап тектонической активности и формирования рудоносных разностей щелочных пород и карбонатитов фиксируется в среднем девоне (~380 млн лет, D2) и коррелирует с аккреционно-коллизионным этапом развития Урала. Поздняя «жесткая» коллизия на Урале, завершившаяся столкновением Восточно-Европейского, Сибирского и Казахстанского континентов ~290–265 млн лет (P1–3), сопровождалась скучиванием (увеличением мощности земной коры), анатексисом (образованием анатектических гранитных батолитов) и палингенезом, проявившимся в наиболее глубоких частях земной коры, в том числе в карбонатитовых комплексах. На позднеколлизионном (~280 млн лет) этапе рифтогенные карбонатитовые комплексы были пластически деформированы, подверглись плавлению (с формированием рудоносных флюидонасыщенных щелочно-карбонатитовых расплавов) и внедрены в верхние горизонты земной коры субсогласно коллизионно-сдвиговым и деформационным тектоническим структурам, формируя факолитообразные массивы (в замках антиклинали) и линейные тела (в осевой части антиклинали). На позднеколлизионном этапе (~280 млн лет) и на этапе постколлизионного растяжения (~250 млн лет) в породах Ильмено-Вишневогорского и Булдымского комплексов происходили масштабные процессы перекристаллизации пород и минералов, пластические и хрупкие деформации, процессы пегматито- и карбонатитообразования, а также редкометалльного рудообразования, связанные с палингенно-метасоматическими процессами преобразований рифтогенных щелочных комплексов ордовик-силурийского возраста.

7. БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает благодарность коллективам лаборатории геохронологии ГИ КНЦ РАН (г. Апатиты) и ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург), а также Б.В. Беляцкому и Е.А. Белоусовой за консультации и помощь в проведении аналитических работ.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Автор заявляет об отсутствии какого-либо конфликта интересов. Автор прочел и одобрил финальную версию перед публикацией.

The author has no conflicts of interest to declare. The author read and approved the final manuscript.

Список литературы

1. Abramov S.S., Rass I.T., Kononkova N.N., 2020. Fenites of the Miaskite–Carbonatite Complex in the Vishnevye Mountains, Southern Urals, Russia: Origin of the Metasomatic Zoning and Thermodynamic Simulations of the Processes. Petrology 28, 263–286. https://doi.org/10.1134/S0869591120030029.

2. Баянова Т.Б. Возраст реперных геологических комплексов Кольского региона и длительность процессов магматизма. СПб.: Наука, 2004. 173 с.

3. Bell K. (Ed.), 1989. Carbonatites: Genesis and Evolution. Unwin Hyman, London, 618 p.

4. Bell K., Rukhlov A.S., 2004. Carbonatites from the Kola Alkaline Province: Origin, Evolution and Source Characteristics. In: F. Wall, A.N. Zaitsev (Eds), Phoscorites and Carbonatites from Mantle to Mine: The Key Example of the Kola Alkaline Province. Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, London, p. 433–468. https://doi.org/10.1180/MSS.10.13.

5. Belousova E.A., Griffin W.L., Shee S.R., Jackson S.E., O’Reilly S.Y., 2001. Two Age Populations of Zircons from the Timber Creek Kimberlites, Northern Territory, as Determined by Laser–Ablation ICP-MS Analysis. Australian Journal of Earth Sciences 48 (5), 757–765. https://doi.org/10.1046/j.1440-0952.2001.485894.x.

6. Чернышев И.В., Кононова В.А., Крамм У., Грауэрт Б. Изотопная геохронология щелочных пород Урала в свете данных уран-свинцового метода по цирконам // Геохимия. 1987. № 3. С. 323–338.

7. Corfu F., Hanchar J.M., Hoskin P.W.O., Kinny P., 2003. Atlas of Zircon Textures. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 53 (1), 469–500. https://doi.org/10.2113/0530469.

8. Doroshkevich A.G., Ripp G.S., Izbrodin I.A., Savatenkov V.M., 2012. Alkaline Magmatism of the Vitim Province, West Transbaikalia, Russia: Age, Mineralogical, Geochemical and Isotope (О, C, D, Sr and Nd) Data. Lithos 152, 157–172. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.05.002.

9. Doroshkevich A.G., Ripp G.S., Viladkar Sh.G., Vladykin N.V., 2008. The Arshan REE Carbonatites, Southwestern Transbaikalia, Russia: Mineralogy, Paragenesis and Evolution. The Canadian Mineralogist 46 (4), 807–823. https://doi.org/10.3749/canmin.46.4.807.

10. Doroshkevich A.G., Ripp G.S., Vladykin N.V., Savatenkov V.M., 2011. Sources of the Late Riphean Carbonatite Magmatism of Northern Transbaikalia: Geochemical and Isotope-Geochemical Data. Geochemistry International 49, 1195–1207. https://doi.org/10.1134/S0016702911100028.

11. Ферштатер Г.Б. Палеозойский интрузивный магматизм Среднего и Южного Урала. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2013. 368 с.

12. Фролов А.А., Толстов А.Р., Белов С.В. Карбонатитовые месторождения России. М.: Природа, 2003. 494 с.

13. Geisler T., Schaltegger U., Tomaschek F., 2007. Re-Equilibration of Zircon in Aqueous Fluids and Melts. Elements 3 (1), 43–50. https://doi.org/10.2113/gselements.3.1.43.

14. Гинзбург А.И., Самойлов В.С. К проблеме карбонатитов // Записки ВМО. 1983. Т. 112. № 2. С. 164–178.

15. Griffin W.L., Pearson N.J., Belousova E.A., 2000. The Hf Isotope Composition of Cratonic Mantle: LA-MC-ICP MS Analysis of Zircon Megacrysts in Kimberlites. Geochimica et Cosmochimica Acta 64 (1), 133–147. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(99)00343-9.

16. Холоднов В.В., Ферштатер Г.Б., Шагалов Е.С., Шардакова Г.Ю. Рифейский магматизм и рудообразование, предшествующие раскрытию Уральского палеоокеана (западный склон Южного Урала) // Литосфера. 2017. Т. 17. № 2. С. 5–27.

17. Hou Z., Cook N.J., 2009. Metallogenesis of the Tibetan Collisional Orogen: A Review and Introduction to the Special Issue. Ore Geology Reviews 36 (1–3), 2–24. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2009.05.001.

18. Hou Z., Liu Y., Tian S., Yang Z., 2015. Formation of Carbonatite-Related Giant Rare-Earth-Element Deposits by the Recycling of Marine Sediments. Scientific Reports 5, 10231. https://doi.org/10.1038/srep10231.

19. Hou Z., Tian S., Yuan Z.X., Xie Y., Yin Sh., Yi L., Fei H., Yang Zh., 2006. The Himalayan Collision Zone Carbonatites in Western Sichuan, SW China: Petrogenesis, Mantle Source and Tectonic Implication. Earth and Planetary Science Letters 244 (1–2), 234–250. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.01.052.

20. Иванов К.С. Основные черты геологической истории (1.6–0.2 млрд лет) и строения Урала: Дис. … докт. геол.-мин. наук. Екатеринбург, 1998. 252 с.

21. Иванов К.С. О природе карбонатитов Урала // Литосфера. 2011. Т. 1. С. 20–33.

22. Иванов К.С., Конторович В.А., Пучков В.Н., Федоров Ю.Н., Ерохин Ю.В. Тектоника Урала и фундамента Западной Сибири: основные черты геологического строения и развития // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2014. № 2. С. 22–35.

23. Ivanov K.S., Valizer P.M., Erokhin Y.V., Pogromskaya O.E., 2010. Genesis of Carbonatites of Fold Belts (Exemplified by the Urals). Doklady Earth Sciences 435, 1423–1426. https://doi.org/10.1134/S1028334X10110036.

24. Иванов С.Н., Пучков В.Н., Иванов К.С., Самаркин Г.И., Семенов И.В., Пумпянский А.И., Дымкин A.M., Полтавец Ю.А., Русин А.И., Краснобаев А.А. Формирование земной коры Урала. М.: Наука, 1986. 248 с.

25. Jackson S.E., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousova E.A., 2004. The Application of Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry to in Situ U-Pb Zircon Geochronology. Chemical Geology 211 (1–2), 47–69. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.06.017.

26. Kholodnov V.V., Shardakova G.Yu., Dushin V.A., Korovko A.V., Shagalov E.S., 2022. Riphean–Vendian–Cambrian Magmatism of the Mankhambo Block (Subpolar Urals): Geochemical Typification, Correction of Geodynamic Concepts, and the Role of Plume–Lithosphere Interaction. Petrology 30, 392–417. https://doi.org/10.1134/s0869591122040038.

27. Холоднов В.В., Шардакова Г.Ю., Пучков В.Н., Петров Г.А., Шагалов Е.С., Салихов Д.Н., Коровко А.В., Прибавкин С.В., Рахимов И.Р., Бородина Н.С. Палеозойский гранитоидный магматизм Урала как отражение этапов геодинамической и геохимической эволюции коллизионного орогена // Геодинамика и тектонофизика. 2021. Т. 12. №2. С. 225–245. https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-2-0522.

28. Kogarko L.N., Konova V.A., Orlova M.P., Woolley A.R., 1995. Alkaline Rocks and Carbonatites of the World. Part 2: Former USSR. Springer, Dordrecht, 226 p.

29. Кононова В.А., Донцова Е.И., Кузнецова Л.Д. Изотопный состав кислорода и стронция Ильмено-Вишневогорского щелочного комплекса и вопросы генезиса миаскитов // Геохимия. 1979. № 12. С. 1784–1795.

30. Kramm U., Blaxland A.B., Kononova V.A., Grauert B., 1983. Origin of the Ilmenogorsk-Vishnevogorsk Nepheline Syenites, Urals, USSR, and Their Time of Emplasement During the History of the Ural Fold Belt: A Rb-Sr Study. The Journal of Geology 91 (4), 427–435. https://doi.org/10.1086/628788.

31. Kramm U., Chernyshev I.V., Grauert S., 1993. Zircon Typology and U-Pb Systematics: A Case Study of Zircons from Nepheline Syenite of the Il’meny Mountains, Ural. Petrology 1 (5), 474–485.

32. Краснобаев А.А., Ферштатер Г.Б., Беа Ф., Монтеро П. Цирконы из магматитов Тагильской и Магнитогорской зон как основа их возрастных и корреляционных соотношений // Информационный сборник научных трудов ИГГ УрО РАН. Ежегодник-2005. Екатеринбург: Изд-во ИГГ УрО РАН, 2006. С. 276–283.

33. Krasnobaev A.A., Fershtater G.B., Bea F., Montero P., 2007. The Polychronous Nature of Zircons in Gabbroids of the Ural Platinum Belt and the Issue of the Precambrian in the Tagil Synclinorium. Doklady Earth Sciences 413, 457–461. https://doi.org/10.1134/S1028334X07030312.

34. Краснобаев А.А., Русин А.И., Бушарина С.В., Лепихина Е.Н., Медведева Е.В. Цирконология миаскитов Ильменских гор // Ежегодник-2007. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2008. C. 264–268.

35. Krasnobaev A.A., Rusin A.I., Busharina S.V., Lepekhina E.N., Medvedeva E.V., 2010а. Character of Zircon Distribution on Amphibole Miaskite of the Ilmenogorsk Massif (Southern Urals). Doklady Earth Sciences 430, 76–79. https://doi.org/10.1134/S1028334X10010174.

36. Krasnobaev A.A., Rusin A.I., Valizer P.M., Busharina S.V., 2010b. Zirconology of calcite carbonatite of the Vishnevogorsk massif, southern Urals. Doklady Earth Sciences 431, 390–393. https://doi.org/10.1134/S1028334X10030268.

37. Krasnobaev A.A., Valizer P.M., Anfilogov V.N., Nemov A.B., Busharina S.V., 2014. Zirconology of Pegmatites of the Ilmeny Mountains. Doklady Earth Sciences 457, 960–964. https://doi.org/10.1134/S1028334X14080066.

38. Krasnobaev A.A., Valizer P.M., Busharina S.V., Medvedeva E.V., 2016. Zirconology of Miaskites of the Ilmeny Mountains, South Ural. Geochemistry International 54, 765–780. https://doi.org/10.1134/S0016702916070041.

39. Krasnobaev A.A., Valizer P.M., Rusin A.I., Busharina S.V., Medvedeva E.V., 2015. Zirconology of Ultrabasic Rocks of the Buldym Massif (Il’meno-Vishnevogorskii Complex, Southern Urals). Doklady Earth Sciences 461, 235–241. https://doi.org/10.1134/S1028334X15030022.

40. Лапин А.В., Толстов А.В. Минерагения карбонатитовых кор выветривания: Методическое руководство. М.: ГЕОКАРТ-ГЕОС, 2011. 308 c.

41. Le Maitre R.W. (Ed.), 2002. Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms. 2nd Edition. Cambridge University Press, Cambridge, 236 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511535581.

42. Левин В.Я., Роненсон Б.М., Самков В.С, Левина И.А., Сергеев Н.С., Киселев А.П. Щелочно-карбонатитовые комплексы Урала. Екатеринбург: Изд-во Уралгеолком, 1997. 270 c.

43. Ludwig K.R., 1999. User’s Manual for ISOPLOT/EX, Version 2.10. A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication 1, 46 p.

44. Moore M., Chakhmouradian A.R., Mariano A.N., Sidhu R., 2015. Evolution of Rare-Earth Mineralization in the Bear Lodge Carbonatite, Wyoming: Mineralogical and Isotopic Evidence. Ore Geology Reviews 64, 499–521. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.03.015.

45. Nedosekova I., Vladykin N., Udoratina O., Belyatsky B., 2021. Ore and Geochemical Specialization and Substance Sources of the Ural and Timan Carbonatite Complexes (Russia): Insights from Trace Element, Rb-Sr, and Sm-Nd Isotope Data. Minerals 11 (7), 711. https://doi.org/10.3390/min11070711.

46. Недосекова И.Л. Возраст и источники вещества Ильмено-Вишневогорского щелочного комплекса (Ю. Урал): геохимические и Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb и Lu-Hf изотопные данные // Литосфера. 2012. № 5. С. 77–95.

47. Недосекова И.Л. Карбонатитовые комплексы Урала и Тимана и связанные с ними процессы редкометалльного рудообразования. Екатеринбург: УрО РАН, 2023. 298 с.

48. Недосекова И.Л., Белоусова Е.А., Беляцкий Б.В. U-Pb-возраст и Lu-Hf-изотопные системы цирконов Ильмено-Вишневогорского щелочно-карбонатитового комплекса, Ю. Урал // Литосфера. 2014. №5. С. 19–32.

49. Nedosekova I.L., Belousova E.A., Sharygin V.V., 2010. Sources of Matter for the Il’meno-Vishnevogorsky Alkaline Complex: Evidence from Lu-Hf Isotopic Data for Zircons. Doklady Earth Sciences 435, 1487–1491. https://doi.org/10.1134/S1028334X10110176.

50. Nedosekova I.L., Belousova E.A., Sharygin V.V., Belyatsky B.V., Bayanova T.B., 2013. Origin and Evolution of the Il’meny–Vishnevogorsky Carbonatites (Urals, Russia): Insights from Trace–Elements Compositions, Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb and Lu-Hf Isotope Data. Mineralogy and Petrology 107, 101–123. https://doi.org/10.1007/s00710-012-0223-9.

51. Nedosekova I.L., Belyatsky B.V., 2012. Age and Substance Sources of the Ilmeno-Vishnevogorsky Alkaline Complex (South Urals): Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb, and Lu-Hf Isotope Data. Doklady Earth Sciences 446, 1071–1076. https://doi.org/10.1134/S1028334X12090061.

52. Nedosekova I.L., Belyatsky B.V., Belousova E.A., 2016. Trace Elements and Hf Isotope Composition as Indicators of Zircon Genesis Due to the Evolution of Alkaline-Carbonatite Magmatic System (Ilmeny-Vishnevogorsky Complex, Urals, Russia). Russian Geology and Geophysics 57 (6), 891–906. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2015.09.021.

53. Недосекова, И.Л., Червяковский В.С., Червяковская М.В., Булатов В.А. Возраст и геодинамические обстановки формирования миаскит-пегматитов, карбонатитов и Nb-Zr минерализации Ильмено-Вишневогорского щелочного комплекса, Южный Урал (U-Pb и Rb-Sr изотопные данные) // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 4. С. 0652. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-4-0652.

54. Недосекова И.Л., Коротеев В.А, Баянова Т.Б., Серов П.А., Попова В.И., Червяковская М.В. О возрасте пирохлоровых карбонатитов Ильмено-Вишневогорского щелочного комплекса, Ю. Урал (по данным Sm-Nd и Rb-Sr изотопных методов) // Литосфера. 2020. № 4. С. 486–498. https://doi.org/10.24930/1681-9004-2020-20-4-486-498.

55. Nedosekova I.L., Vladykin N.V., Pribavkin S.V., Bayanova T.B., 2009. The Il’mensky-Vishnevogorsky Miaskite-Carbonatite Complex, the Urals, Russia: Origin, Ore Resource Potential, and Sources. Geology of Ore Deposit 51, 139–161. https://doi.org/10.1134/S1075701509020056.

56. Nikiforov A.V., Bolonin A.V., Sugorakova A.M., Popov V.A., Lykhin D.A., 2005. Carbonatites of Central Tuva: Geological Structure and Mineral and Chemical Composition. Geology of Ore Deposits 47 (4), 326–345.

57. Nikiforov A.V., Yarmolyuk V.V., Kovalenko V.I., Ivanov V.G., Zhuravlev D.Z., 2002. Late Mesozoic Carbonatites of Western Transbaikalia: Isotopic-Geochemical Characteristics and Sources. Petrology 10 (2), 146–164.

58. Nikiforov A.V., Yarmolyuk V.V., Pokrovskii B.G., Kovalenko V.I., Ivanov V.G., Andreeva I.A., Zhuravlev D.Z., Ripp G.S., Vladykin N.V., Korshunov V.V., 2000. Late Mesozoic Carbonatites of Western Transbaikalia: Mineralogical, Chemical, and Isotopic (O, C, S, and Sr) Characteristics and Relationships to Alkaline Magmatism. Petrology 8 (3), 278–302.

59. Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с.

60. Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

61. Puchkov V.N., Ivanov K.S., 2020. Tectonics of the Northern Urals and Western Siberian: General History of Development. Geotectonics 54, 35–53. https://doi.org/10.1134/S0016852120010100.

62. Pushkarev E.V., Ronkin Yu.L., Yudin D.S., Travin A.V., Lepekhina O.P., 2014. Age of the Formation of Nepheline Tilaite in the Uralian Platinum Belt: The Isotope Sm-Nd, Rb-Sr, U-Pb, 40AR/39AR, and K-Ar Datings and Their Limitations. Doklady Earth Sciences 455, 312–316. https://doi.org/10.1134/S1028334X14030210.

63. Рамберг И., Морган П. Физическая характеристика и направления эволюции континентальных рифтов // Доклады 27-го Международного геологического конгресса (4–14 августа 1984 г.). М.: Наука, 1984. Т. 7. С. 78–109.

64. Rass I.T., Abramov S.S., Utenkov V.A., Kozlovskii V.M., Korpechkov D.I., 2006. Role of Fluid in the Genesis of Carbonatites and Alkaline Rocks: Geochemical Evidence. Geochemistry International 44, 636–655. https://doi.org/10.1134/S0016702906070020.

65. Роненсон Б.М. Происхождение миаскитов и связь с ними редкометалльного оруденения // Геология месторождений редких элементов. М.: Недра, 1966. 176 с.

66. Салихов Д.Н., Холоднов В.В., Пучков В.Н., Рахимов И.Р. Магнитогорская зона Южного Урала в позднем палеозое: магматизм, флюидный режим, металлогения, геодинамика. М.: Наука, 2019. 392 с.