Перейти к:

ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СНОСА ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА В САКМАРСКОМ ВЕКЕ РАННЕЙ ПЕРМИ ПО ДАННЫМ U-Pb ИЗОТОПНОГО ДАТИРОВАНИЯ (LA-ICP-MS) ОБЛОМОЧНОГО ЦИРКОНА

https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-2-0824

EDN: HTYZRE

Аннотация

В статье представлены результаты изучения источников сноса терригенного материала в Предуральский краевой прогиб по данным U-Pb датирования обломочного циркона из терригенных пород четырех стратиграфических уровней капысовской свиты (сакмарский ярус). Капысовская свита – одна из свит нижнепермского разреза Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского краевого прогиба. Она сложена конгломератами и песчаниками и залегает на подстилающих свитах с несогласием. Пробы 14110 и 14110-1 взяты из единого разреза, вскрытого карьером в районе д. Татарский Малояз, из грубозернистых песчаников матрикса конгломератов нижних частей свиты; проба 15004 взята в карьере на окраине г. Михайловска из гравелистых песчаников средней части свиты; проба 18228 взята в карьере на южной окраине д. Ельгильдино из песчаников верхней части свиты. В каждой пробе определены две популяции циркона: докембрийская (в основном окатанные зерна) и палеозойская (преимущественно неокатанные зерна). Относительное количество зерен докембрийской популяции постепенно уменьшается вверх по разрезу от 90.9 до 31.8 %, а количество палеозойских зерен, соответственно, увеличивается. Во всех пробах зерна циркона докембрийской популяции имеют примерно одинаковые спектры распределения возрастов, что предполагает для них единый источник. Такому предположению не противоречат результаты теста Колмогорова – Смирнова (коэффициент варьируется от 0.316 до 0.999). Эти спектры практически неотличимы от спектра распределения возрастов обломочного циркона ашинской серии венда Башкирской мегазоны, которая, видимо, и является этим источником. Такая ситуация предполагает близкий перенос, что вполне вероятно – комплексы Юрюзано-Сылвенской впадины непосредственно перекрывают Башкирскую мегазону. Спектры возрастов палеозойских зерен обломочного циркона существенно различны для разных уровней. Зерна циркона палеозойской популяции постепенно приобретают более молодой возраст снизу вверх по разрезу капысовской свиты: от эмсского до среднекаменноугольного. Зерна циркона с возрастом около 400 млн лет могли поступать при размыве пород офиолитовых и островодужных комплексов Урала, возрастным аналогом которых является баймак-бурибайский комплекс. Кристаллы циркона каменноугольного возраста представляют продукты разрушения магматических комплексов Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон.

Ключевые слова

Для цитирования:

Володина Е.А., Тевелев А.В., Борисенко А.А., Коптев Е.В., Новикова А.С., Дубенский А.С., Ерофеева К.Г. ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СНОСА ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА В САКМАРСКОМ ВЕКЕ РАННЕЙ ПЕРМИ ПО ДАННЫМ U-Pb ИЗОТОПНОГО ДАТИРОВАНИЯ (LA-ICP-MS) ОБЛОМОЧНОГО ЦИРКОНА. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(2):0824. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-2-0824. EDN: HTYZRE

For citation:

Volodina E.A., Tevelev A.V., Borisenko A.A., Koptev E.V., Novikova A.S., Dubenskiy А.S., Erofeeva K.G. DEBRIS SOURCE AREA EVOLUTION DURING FORMATION OF THE URALIAN FOREDEEP AT THE SAKMARIAN STAGE OF THE EARLY PERMIAN ACCORDING TO U-Pb LA-ICP-MS ISOTOPE DATING OF DETRITAL ZIRCONS. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(2):0824. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-2-0824. EDN: HTYZRE

1. ВВЕДЕНИЕ

С начала XXI в. большую популярность получили исследования, связанные с определением U-Pb изотопного возраста зерен обломочного циркона, выделенных из песчаников и других осадочных пород. Основной задачей таких исследований является определение возможных источников сноса обломочного материала, а также реконструкция взаимного расположения бассейнов и источников сноса в геологическом прошлом. Цель настоящей работы состоит в определении источников сноса терригенного материала, слагающего капысовскую свиту верхов сакмарского яруса нижней перми Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского краевого прогиба. Район исследований охватывает восточную часть Уфимского амфитеатра от г. Кропачево на юге до г. Михайловска на севере (рис. 1). Упрощенный перечень таксонов Юрюзано-Сылвенской впадины в изученном районе включает несколько свит (табл. 1), имеющих возраст от московского яруса до артинского (по [Chuvashov, Dyupina, 1973; Dyupina et al., 1990; и др.], с дополнениями).

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Южного и Среднего Урала (по материалам [State Geological Map…, 2013b, 2015] и геологических съемок масштаба 1:200000).

1 – кайнозойские комплексы Зауралья; 2 – каменноугольные и пермские комплексы Предуральского краевого прогиба и Восточно-Европейской платформы; 3 – каменноугольные гранитоидные комплексы; 4 – вендский габбро-гранитоидный комплекс; 5 – серпентинитовый меланж; 6 – контрастная рифтогенная раннекаменноугольная вулканическая серия; 7 – девонские островодужные комплексы; 8 – ашинская серия венда; 9 – рифейские комплексы; 10 – архейско–раннепротерозойский метаморфический комплекс; 11 – точки отбора проб на обломочный циркон из терригенных пород капысовской свиты; 12 – точки отбора проб на обломочный циркон из терригенных пород ашинской серии [Kuznetsov et al., 2012b]; 13 – западная граница Предуральского краевого прогиба [Puchkov, 2000]; 14 – направление основных палеопотоков в ранней перми (по [Mizens, 1997]). КБ – Кваркушский блок, ВЕП – Восточно-Европейская платформа, ПУКП – Предуральский краевой прогиб, К – блок Каратау, С – Сулеймановская антиклиналь, БМЗ – Башкирская мегазона, Т – Тараташский выступ, ЗМЗ – Западно-Магнитогорская зона, ЦМЗ – Центрально-Магнитогорская зона, ВМЗ – Восточно-Магнитогорская зона, ВУМ – Восточно-Уральская мегазона.

Fig. 1. Schematic geological map of the Southern and Middle Urals (based on [State Geological Map…, 2013b, 2015] and 1:200000 scale geological map).

1 – Cenozoic complexes of the Trans-Urals; 2 – Carboniferous and Permian complexes of the Uralian foredeep and the East European Platform; 3 – Carboniferous granitoid complexes; 4 – Vendian gabbro-granitoid complex; 5 – serpentinite mélange; 6 – contrasting riftogenic Early Carboniferous volcanic series; 7 – Devonian island-arc complexes; 8 – Vendian Asha group; 9 – Riphean complexes; 10 – Archean–Early Proterozoic metamorphic complex; 11 – sampling sites for detrital zircons from terrigenous rocks of the Kapysov formation; 12 – sampling sites for detrital zircons from terrigenous rocks of the Asha group [Kuznetsov et al., 2012b]; 13 – the western boundary of the Uralian foredeep [Puchkov, 2000]; 14 – direction of the main Early Permian paleofluxes (after [Mizens, 1997]). KБ – Kvarkush block, ВЕП – East European Platform, ПУКП – Uralian foredeep, K – Karatau block, C – Suleiman anticline, БMЗ – Bashkir megazone, T – Taratash protrusion, ЗМЗ – West Magnitogorsk zone, ЦМЗ – Central Magnitogorsk zone, ВМЗ – East Magnitogorsk zone, ВУМ – East Ural megazone.

Таблица 1. Перечень свит Юрюзано-Сылвенской впадины

Table 1. List of formations of the Yuryuzano-Sylvenskaya depression

Ярус | Свита | Краткая характеристика |

Артинский | Белокатайская | Конгломераты валунно-галечные, песчаники, алевролиты (200–800 м) |

Бальзякская | Флиш тонкослоистый, песчано-глинистый (150–180 м) | |

Сакмарский | Капысовская | Конгломераты валунно-галечные, песчаники грубозернистые, пачки тонкого флиша |

Шариповская | Тонкий флиш: песчаники, алевролиты, аргиллиты, прослои гравелитов (>600 м) | |

Ассельский | Чигишанская | Аргиллиты, алевролиты, мергели, горизонт олистостром (400 м) |

Гжельский | ||

Васелгинская | Флишоидное переслаивание песчаников и алевролитов, в основании горизонт олистостром (400 м) | |

Касимовский | ||

Московский (верхи) | Абдрезяковская | Песчаники, алевролиты с пачками конгломератов, горизонты олистостром (250 м) |

Азямская | В нижней части флишоидное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов с валунами кварцитов. В верхней части песчаники, дресвяники, валунные конгломераты (200–250 м) |

Термин «капысовская свита» предложили Н.Г. Чочиа и В.Д. Наливкин в 1942 г. Эта свита представляет особый интерес для геологов, изучающих Юрюзано-Сылвенскую впадину, поскольку она с размывом перекрывает многие нижележащие свиты: шариповскую, ахуновскую и даже чигишанскую, то есть она фиксирует новый этап тектонической активности.

Стратотипический разрез свиты описан Б.И. Чувашовым и Г.В. Дюпиной [Chuvashov, Dyupina, 1973] при изучении разрезов нижней перми на правом берегу р. Серга возле Капысова ключа. В стратотипической местности авторы разделяют свиту на две части. Нижняя толща (до 60 м) представлена преимущественно мелко- и среднегалечными известняковыми конгломератами с отдельными валунами размером до 30–40 см. В составе галек и валунов преобладают известняки с кораллами и микрофауной всех отделов каменноугольной системы, а также тастубского горизонта нижней перми. Кроме того, присутствуют измененные магматические породы основного, среднего и кислого состава, кремнистые породы, кварциты, кварцевые песчаники, полимиктовые песчаники низов пермского разреза. Матрикс конгломератов песчано-гравийный, цемент – известково-глинистый. Среди конгломератов залегают пачки разнозернистых, в том числе гравийных, песчаников с прослоями аргиллитов и алевролитов.

Верхняя часть разреза свиты (до 50–60 м) представлена преимущественно разнозернистыми полимиктовыми песчаниками, алевролитами и известковистыми аргиллитами, прослои конгломератов имеют подчиненное значение. Общая мощность капысовской свиты в стратотипическом разрезе достигает 100–120 м.

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Полевые исследования. В ходе полевых исследований была детально описана серия опорных разрезов капысовской свиты, в трех из них отобраны четыре пробы на обломочный циркон: две в районе д. Малояз, одна у д. Ельгильдино и еще одна на севере, у г. Михайловска. Все описанные разрезы представлены чередованием слоев грубообломочных пород (конгломераты или гравелиты) и турбидитовых песчано-алевролитовых пачек. Практически в каждом из описанных разрезов есть хаотически устроенные фрагменты, представленные плохо сцементированными среднемелкогалечными конгломератами с гравелитовым матриксом, в которых присутствуют единичные олистолиты и олистоплаки нижележащих турбидитоподобных пачек.

Большинство обломков как в конгломератах, так и в песчаниках представлено осадочными породами – известняками (кристаллическими и биокластовыми), кремнями и песчаниками. Кроме того, среди обломков присутствует большое количество массивных, часто окремнелых известняков без фауны. Есть также гальки биокластовых известняков с множеством разных органогенных обломков (фораминиферы, водоросли, мшанки, кораллы, остракоды и иглокожие). Подобные породы присутствуют в качестве обломков и в песчаниках. Но биокласты обычно подроблены, поэтому определить их, к сожалению, не удалось. Источником этих обломков могут быть биокластовые известняки касимовского и верхов ассельского яруса. Обломков магматических и метаморфических пород сравнительно мало. Скорее всего, это можно объяснить более удаленным расположением объектов соответствующего состава. Наиболее многочисленны среди обломков магматических пород базальтоиды. Обломки метаморфических пород наименее распространены среди изученных.

Дробление проб до 0.5 мм выполнено в лаборатории ФГБУ ВИМС.

Выделение минералов тяжелой фракции выполнено по стандартной методике в лаборатории ГИН РАН с незначительными изменениями:

- Промывка проб на концентрационном столе по стандартной методике.

- Магнитная сепарация. Для извлечения ферромагнитных минералов проведена сразу из мокрого шлиха ручным магнитом.

- Электромагнитная сепарация. Разделение высушенного шлиха на магнитные фракции (2, 5 и 8 ампер) и немагнитную. Мономинеральные фракции получены доводкой фракций в чашках с бромоформом.

- Диагностика и выделение мономинеральных фракций. Каждая фракция была тщательно просмотрена с целью определения видового состава акцессорных минералов. Затем была вытянута «дорожка», из которой весь циркон отобран для датирования в отдельный конверт.

Фотографирование зерен циркона. Характеристика внутреннего строения и выбор точек для U-Pb LA-ICP-MS датирования выполнены на основании изучения зерен циркона в проходящем свете, а также в режиме катодолюминесценции (CL) в ЦКП ИФЗ РАН с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan MIRA LMS [Veselovskiy et al., 2022], оснащенного панхроматическим CL-детектором с широким спектральным диапазоном (185–850 нм). После фотографирования с шашек было снято напыление.

Выбор точек для датирования. Каждое зерно циркона было тщательно изучено визуально на фото в проходящем свете и в катодолюминесцентных изображениях. Для датирования авторы выбрали наиболее «чистые» области зерен: без метамиктных участков, включений и сильной трещиноватости. В результате из каждой пробы для датирования были выбраны примерно 100 зерен циркона.

U-Th-Pb изотопное датирование зерен циркона. Методом LA-ICP-MS выполнено в лаборатории химико-аналитических исследований ГИН РАН. Для лазерного отбора пробы использована система лазерной абляции NWR-213 (Electro Scientific Ind.), совмещенная с магнитосекторным ICP масс-спектрометром высокого разрешения Element2 (Thermo Scientific Inc.) [Kolodyazhny et al., 2023].

Непосредственно перед измерением шашки с зернами циркона были промыты в ультразвуковой ванне в 5%-ном растворе HNO3, затем сполоснуты в дистиллированной воде и просушены на воздухе. Затем испаренное лазером вещество было перенесено потоком гелия с последующим подмешиванием к нему газифицированного аргона.

Для калибровки использован внешний стандарт – циркон GJ-1 [Jackson et al., 2004; Elhlou et al., 2006] с ²⁰⁶Pb/²³⁸U возрастом 601.9±0.4 млн лет, полученным методом CA-ID-TIMS [Horstwood et al., 2016]. Стандарт предоставлен Национальным центром геохимической эволюции и металлогении континентов GEMOC Университета Маккуори (г. Сидней, Австралия). Для контроля качества анализа были использованы стандарты циркона 91500 [Wiedenbeck et al., 1995, 2004] и Plešovice [Sláma et al., 2008] с возрастом 1062.4±0.4 млн лет и 337.1±0.4 млн лет соответственно [Elhlou et al., 2006], полученным по методу CA-ID-TIMS. В ходе исследования зерен циркона из проб № 14110, 14110-1, 15004, 18228 для контрольных стандартов были получены средневзвешенные ²⁰⁶Pb/²³⁸U оценки возраста (2σ) 1050.73±4.94; 1074.3±5.16; 1058.02±4.56; 1078.24±4.36 (n=10) и 330.29±1.42; 334.33±1.52; 339.21±1.48; 336.53±1.22 (n=10) млн лет соответственно, что в целом соответствует стандартам. Обработка результатов U-Th-Pb изотопного анализа проведена в программе Glitter 4.4 [Van Achterbergh et al., 2001]. Поправки на нерадиогенный свинец введены на основе процедуры [Andersen, 2002] по программе ComPbCorr 3.18 [Andersen, 2008].

Обработка материалов. Для построения гистограмм и кривых плотности вероятности распределения возрастов использована программа «Dezirteer» [Powerman et al., 2021]. Для вычисления параметров теста Колмогорова-Смирнова и построения кумулятивных кривых использовался макрос для программы MS Excel [Gehrels et al., 2012].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты изучения разрезов. При отборе проб на изотопные исследования были изучены опорные разрезы капысовской свиты.

Пробы 14110 и 14110-1 (55°12'29.7" с.ш., 58°08'41.6" в.д.) взяты из разреза, вскрытого карьером (рис. 2) в районе д. Татарский Малояз (описание выполнено И.А. Прудниковым, снизу вверх, сокращено):

- Пачка несортированных мелковалунно-галечных конгломератов. Галька любых размеров, но преобладает крупная (8–10 см). Валуны и галька составляют около 45 %. Матрикс грубопесчано-дресвяный. Мощность 1.9 м. Проба 14110 взята из грубозернистых песчаников матрикса (рис. 3).

- Валунно-мелкогалечно-дресвяная пачка. Валуны (10–25 см) составляют около 15 %. В пачке присутствуют отдельные угловатые обломки пластов тонкозернистых известковистых песчаников размером до 30 см, уложенные субпараллельно слоистости и расположенные резко неравномерно в толще. Гальки (15–20 %) имеют уплощенную форму и расположены субпараллельно друг другу. Мощность 1.7 м.

- Валунно-дресвяная пачка. Валуны кремней и кварцитов, а также обломки, обрывки пластов розовато-серых песчаников размером до 30 см. Дресва и гравий размером около 0.5–1.5 см. Матрикс разнозернистый, в основном грубопесчаный. Мощность около 0.7 м.

- Валунно-дресвяная пачка со слабо выраженной градационной слоистостью. В основании – свал валунов (около 60 %) мощностью около 30 см с мелкогалечно-гравийно-песчаным матриксом. Валуны ориентированы субпараллельно друг другу. В центральной части пачки валуны исчезают, их сменяет галька. Вверх конгломераты переходят в мелкие дресвяники и гравелиты, содержащие отдельные обрывки пластов известковистых песчаников размером до 35 см. Мощность около 1.2 м.

- Валунно-мелкогалечная пачка. Галька мелкая, размером 3–5 см, составляет около 60–70 %. Среди галек рассеяны одиночные валуны. Матрикс грубопесчано-дресвяно-гравийный. Мощность около 0.9 м.

- Мелкогравийно-грубопесчаная пачка. С подстилающей пачкой контакт неровный, волнистый, с глубокими врезами. В толще присутствуют единичные мелкие валуны размером до 10 см и галька уплощенной формы, ориентированные по слоистости, и валуны серых аргиллитов размером до 20 см, похожих на аргиллиты турбидитов. Поверхность валунов импрегнирована мелкой галькой и гравием. Породы обладают грубой косой слоистостью, ее мощность около 1.2–1.3 м.

- Галечно-гравийная пачка с отдельными валунами. Залегает на подстилающей пачке резко несогласно с размывом и карманообразными углублениями. Внутреннее строение неупорядоченное. Матрикс мелкогравийно-грубопесчаный. Мощность около 1 м.

- Валунно-гравелистая пачка с неясно выраженной градационной слоистостью. В основании присутствует неструктурированный свал (около 80 %) валунов и галек размером до 15 см мощностью около 0.5 м. Матрикс разнозернистый дресвяно-гравийный. Средняя и верхняя часть пачки сложены галькой и гравием с размером обломков около 1–4 см. Матрикс грубопесчаный с мелкой дресвой и гравием. Мощность около 1.5 м.

- Пачка грубозернистых пород. В нижней части мощностью около 30 см она сложена мелкодресвяным гравелитом, а в верхней части – чередованием грубопесчаных и мелкогравийных слоев мощностью от 1 до 5 см. Мощность около 0.6 м.

- Пачка валунно-галечных конгломератов. Строение внутри пачки невыдержанное, она содержит косослоистые серии грубых галечников и гравийников. Размер валунов до 15–20 см. В основании пачки присутствуют обрывки пластов песчаников с микрофациями теней потока. Мощность около 1.5 м.

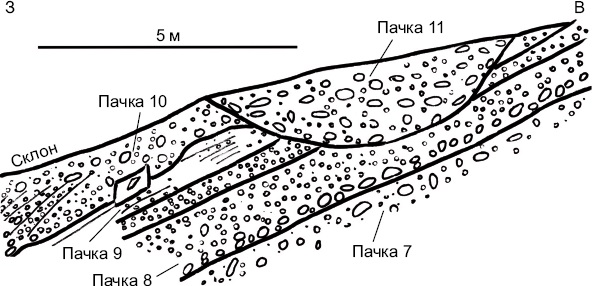

- Пачка валунных грубых конгломератов, образующих блюдцеобразный в поперечном разрезе канал, врезанный на глубину до середины пачки № 8 (рис. 4). Ширина канала около 5–6 м, он заполнен несортированным валунным материалом размером до 20 см и редкими блоками песчаников. Проба 14110-1 взята из грубозернистых песчаников матрикса пачки 11 (рис. 5).

Рис. 2. Фрагмент северной стенки карьера у д. Татарский Малояз. Вскрыты низы капысовской свиты.

Fig. 2. Fragment of the northern wall of the quarry near the village of Tatarsky Maloyaz. The lower horizons of the Kopysov formation are exposed.

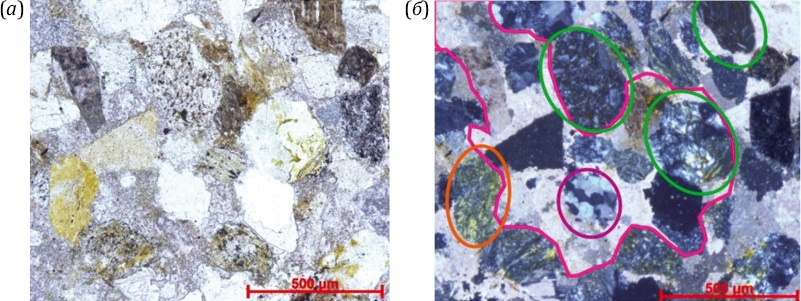

Рис. 3. Микрофотографии шлифа грубозернистых песчаников матрикса конгломератов (проба 14110). (а) – при одном николе, (б) – при двух.

Зеленые овалы – обломки эффузивов, фиолетовый овал – обломок кварцита, оранжевый овал – обломок сланца, в розовом контуре – пойкилитовый среднезернистый карбонатный цемент.

Fig. 3. Thin section microphotographs of the coarse-grained sandstones of the conglomerate matrix (sample 14110). (а) – with one nicol, (б) – with two nicols.

Green ovals are effusive fragments, purple oval is a quartzite fragment, orange oval is a shale fragment; pink cotour shows poikilitic medium-grained carbonate cement.

Рис. 4. Разрез капысовской свиты (фрагмент) у д. Татарский Малояз.

Fig. 4. The Kapysov formation cross-section (fragment) near the village of Tatarsky Maloyaz.

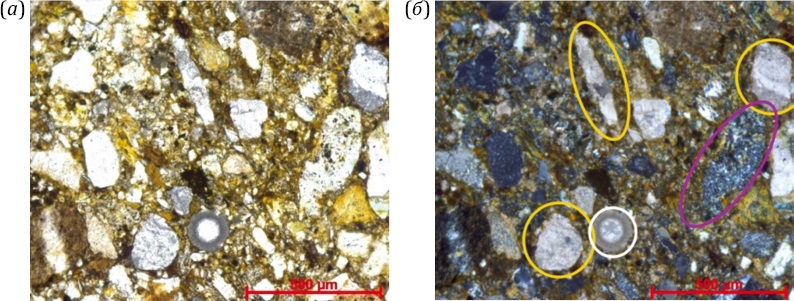

Рис. 5. Микрофотография шлифа грубозернистых песчаников матрикса конгломератов (проба 14110-1). (а) – при одном николе, (б) – при двух.

Желтые овалы – обломки известняков, фиолетовый овал – обломок кварцита, белый овал – срез криноидеи. Также в данном шлифе присутствует пойкилитовый глинисто-карбонатный цемент с ожелезнением (вокруг обломков).

Fig. 5. Thin section microphotograph of coarse-grained sandstones of the conglomerate matrix (sample 14110-1). (а) – with one nicol, (б) – with two nicols.

Yellow ovals are limestone fragments, purple oval is a quartzite fragment, white oval is a crinoid section. This thin section also includes poikilitic clay-carbonate cement, ferruginized around the fragments.

Проба 15004 (56°25'07.7" с.ш., 59°03'10.1" в.д.) взята на окраине г. Михайловска. В карьере, размером 200×50 м, в северной стенке высотой около 15 м вскрыто чередование песчаников от тонкозернистых до гравелистых и аргиллитов. Породы смяты в открытые прямые складки, крылья падают преимущественно на ВЮВ и ЗСЗ, углы падения крыльев в среднем около 30° (рис. 6).

Рис. 6. Фрагмент северной стенки карьера у г. Михайловска, вскрыта средняя часть капысовской свиты.

Fig. 6. Fragment of the northern wall of the quarry near the town of Mikhailovsk, with the middle part of the Kapysov formation exposed.

В восточной части стенки вскрыт фрагмент разреза толщи (снизу вверх):

- Флишоидное чередование песчаников и аргиллитов. Песчаники тонкозернистые с карбонатным цементом, с растительным детритом, раковинами двустворок, а также гравелистые песчаники с четкой градационной слоистостью и гравелиты. Мощность прослоев аргиллитов 5–20 см. Мощность 50 см.

- Песчаники гравелистые, зерна размером 2–20 мм преимущественно кремневого состава. Мощность 30 см. Из этого слоя взята проба 15004 (рис. 7).

- Чередование тонко- и мелкозернистых песчаников (мощность прослоев 3–8 см) и аргиллитов (мощность 10–15 см). Мощность 1.5 м.

- Конгломераты мелкогалечные; в верхней части пачки гальки имеют немного более крупный размер. Мощность 30 см.

- Чередование песчаников гравелистых, тонкомелкозернистых и аргиллитов. Гравелистые песчаники серые, хорошо и среднесортированные; мощность прослоев 10 см. Мощность прослоев аргиллитов 5–20 см. Часто песчаники имеют градационную слоистость, выраженную резким переходом от гравелистых песчаников к тонкозернистым. Мощность 2 м.

- Песчаники бежево-серые. В песчаниках можно выделить четыре прослоя: нижний (мощность 4 см) – тонко- и мелкозернистые песчаники; слой выше (4 см) – песчаники мелкозернистые с гравийной примесью (10–15 %) и растительным детритом; слой выше (5 см) – песчаники средне и мелкозернистые с обломками 1–5 см (менее 5 %); верхний слой (4 см) – песчаники средне- и мелкозернистые. Мощность 17 см.

- Чередование аргиллитов и песчаников от тонко- до крупногрубозернистых; часто с градационной слоистостью. Мощность 0.5 м.

- Песчаники тонко- и крупнозернистые до гравелистых градационно-слоистые с растительным детритом. Мощность 15 см.

- Чередование песчаников и аргиллитов. Песчаники тонко- и крупнозернистые градационно-слоистые, мощность прослоев 5–15 см. Мощность 2.5 м.

- Среднегалечные (3–5 см) конгломераты. Мощность 15 см.

- Чередование песчаников и аргиллитов. Песчаники тонко- и крупнозернистые, градационно-слоистые, мощность прослоев 5–10 см. Мощность 1.2 м.

- Выше расположены отдельные пласты гравелитов, чередующихся с песчаниками с неясно выраженной градационной слоистостью. Мощность около 5 м.

- Конгломераты мелко- и крупногалечные до валунных с нечетко выраженной градационной слоистостью. В 1 м выше основания пачки – олистоплак аргиллитов мощностью 10 см и протяженностью 5–8 м. Мощность 1.5 м.

- Чередование песчаников крупнозернистых, постепенно переходящих вниз в гравелиты. Мощность 1 м.

- Конгломераты мелко- и крупногалечные, включающие олистоплаки и олистолиты песчаников и аргиллитов. Мощность 1.5 м.

Рис. 7. Микрофотография шлифа гравелистых песчаников (проба 15004). (а) – при одном николе, (б) – при двух. Белый овал – обломок мшанки, голубой овал – кремня, оранжевый овал – обломки кварцитов, красный овал – карбонатов.

Fig. 7. Thin section microphotograph of gravelly sandstones (sample 15004). (а) – with one nicol, (б) – with two nicols. White oval is a fragment of bryozoan, blue oval is a fragment of flint, orange oval is a fragment of quartzite, and red oval is a fragment of carbonate.

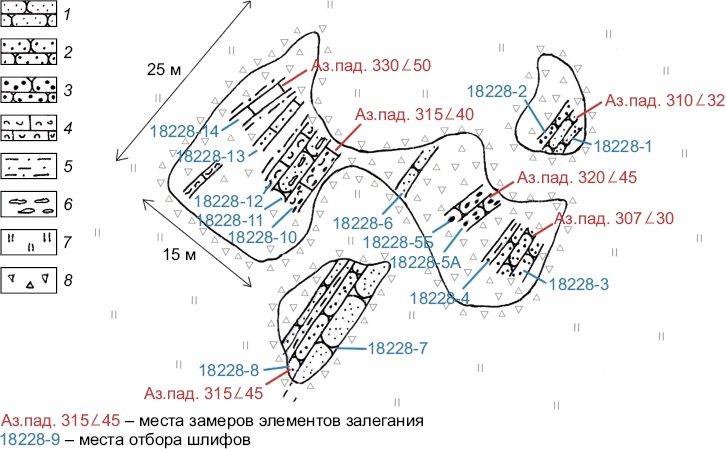

Проба 18228 (55°19'02.8" с.ш., 58°19'31.0" в.д.) взята в карьере на южной окраине д. Ельгильдино, у дороги Лагерево – Ельгильдино. Верхи капысовской свиты вскрыты фрагментарно в полотне карьера (рис. 8), поэтому мощность разреза установлена приблизительно. Далее описан разрез снизу вверх:

- Песчаники бежево-серые, мелкозернистые, слоистые. Слоистость здесь проявлена субпараллельным расположением чуть удлиненных зерен и чередованием чуть более рыжих и серых прослоев (азимут падения 310∠32°).

- Песчаники мелко- и тонкозернистые, светло-серые, неяснослоистые, в нижней части слоя чуть более крупнозернистые (зерна до 2 мм).

- Песчаники средне- и мелкозернистые, бежевато-серые, неяснослоистые, с большим количеством (30–35 %) обломков черных и темно-серых кремней.

- Пачка песчаников с прослоями песчанистых, среднеплитчатых, рассланцованных алевролитов, слоистых, серых.

- Пласт гравелитов – бежево-серых, неяснослоистых, с полуокатанными и хорошо окатанными обломками кремней, тонко- и мелкозернистых песчаников, известняков и зерен кварца. Размер окатанных зерен от 1 до 5–6 мм, в редких случаях – до 8–10 мм. Из матрикса гравелитов слоя 5 взята проба 18228 (рис. 9).

- Пласт массивных, тонкозернистых, светло-серых песчаников.

- Песчаники тонкозернистые, алевритистые, сероватые с розоватым оттенком, неяснослоистые, с прослоями и линзами ожелезненных пород, а также, вероятно, целые раковины фораминифер. Цемент песчаников существенно карбонатный.

- Известковистые песчаники, бежевато-серые, тонкозернистые, отчетливо слоистые, с послойными и перпендикулярными слоистости трещинами, заполненными кальцитом. Песчаники содержат довольно крупные (до 2 см) отпечатки двустворок.

- Известняки песчанистые, скрытозернистые, массивные, сильно окремнелые, светло-серые. Выше по разрезу окремнение еще сильнее.

- Осыпь. За ней вскрыт пласт мелкозернистых гравелитов с карбонатным цементом, светло-серых, с гравием размером до 1 мм. Кроме того, гравелиты включают крупные блоки органогенно-обломочных, грубошламовых известняков неправильной, угловатой формы.

Общая мощность этой части разреза капысовской свиты составляет около 60 м.

Рис. 8. Зарисовка дна карьера на южной окраине д. Ельгильдино, вскрыта верхняя часть капысовской свиты.

1 – песчаники мелко- и тонкозернистые; 2 – песчаники крупно- и среднезернистые; 3 – гравелиты; 4 – известняки органогенно-обломочные; 5 – алевролиты; 6 – кремниевые стяжения; 7 – задернованные участки; 8 – осыпи.

Fig. 8. Drawing of the bottom of the quarry at the southern end of the village of Yelgildino, with the upper part of the Kapysov formation exposed.

1 – small-scale fine-grained sandstones; 2 – coarse-to-medium-grained sandstones; 3 – gravelites; 4 – organogenic–clastic limestones; 5 – siltstones; 6 – flint aggregates; 7 – grass-covered areas; 8 – talus.

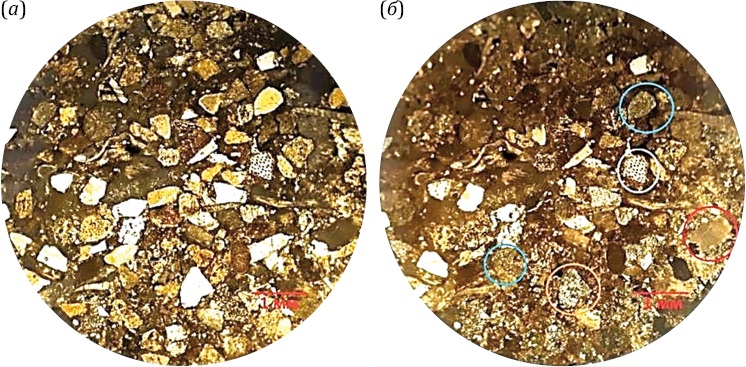

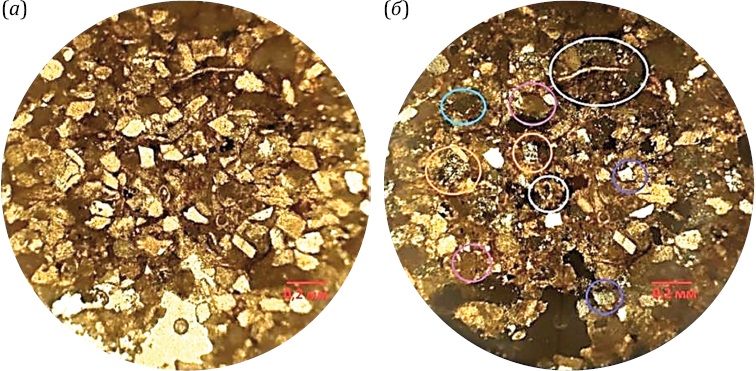

Рис. 9. Микрофотография шлифа гравелистых песчаников (проба 18228). (а) – при одном николе, (б) – при двух.

Белые овалы – биокласты – раковина двустворки и игла брахиоподы, голубой овал – обломок кремня, оранжевые овалы – обломки кварцитов, фиолетовые овалы – пелоиды, синие овалы – обломки кварца.

Fig. 9. Thin section micriphotograph of gravelly sandstones (sample 18228). (а) – with one nicol, (б) – with two nicols.

White ovals are bioclasts – a bivalve shell and a brachiopod needle, blue oval is a flint fragment, orange ovals are quartzite fragments, purple ovals are peloids, blue ovals are quartz fragments.

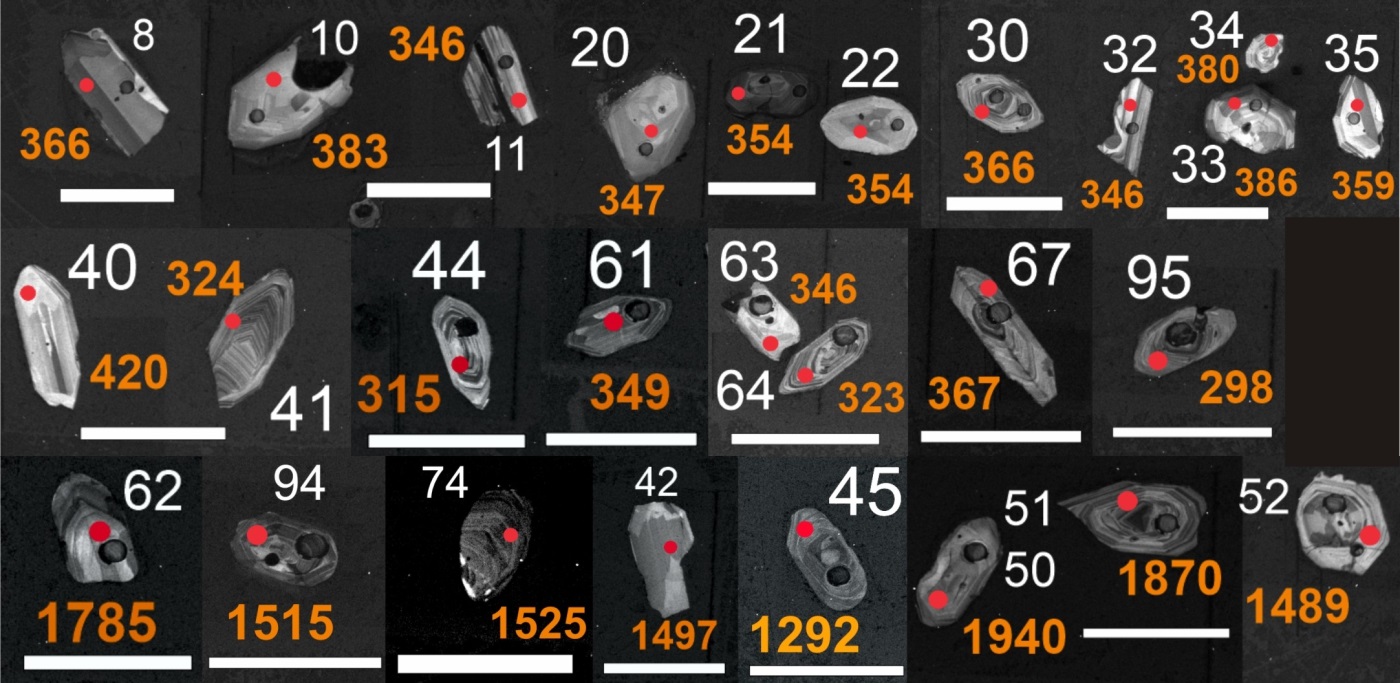

Характеристика зерен обломочного циркона. Для определения эволюции источников сноса, существовавших при формировании капысовской свиты, было отобрано четыре пробы из разных частей ее разреза.

Самое нижнее стратиграфическое положение в изученных разрезах капысовской свиты занимают конгломераты, из грубозернистых песчаников матрикса которых взята проба 14110. Из пробы выделено 171 зерно циркона, из которых проанализировано 99.

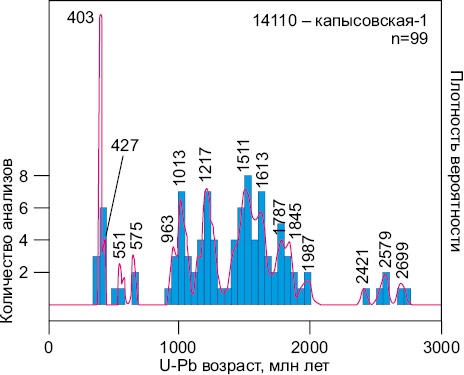

Значения возраста зерен циркона сгруппированы в три интервала: 1) 2700–2400 млн лет; 2) 2000–900 млн лет; 3) 600–400 млн лет (рис. 10). Большая часть докембрийских возрастов приходится на рифей, пики (млн лет) распределены следующим образом: 1013 – примерная граница позднего и среднего рифея, 1217 – средний рифей, 1511, 1613 – ранний рифей. Кроме того, часть зерен имеет раннепротерозойский возраст с локальными пиками 1787 и 1845 млн лет. Архейские зерна немногочисленны, впрочем, как и вендские. Возраст семи зерен циркона третьей группы ограничен узким интервалом раннего девона (393–405 млн лет), еще два зерна имеют силурийский возраст.

Рис. 10. Гистограмма и кривая плотности вероятности распределения возрастов зерен обломочного циркона из пробы 14110.

Fig. 10. Histogram and probability density curve of age distribution of detrital zircon grains from sample 14110.

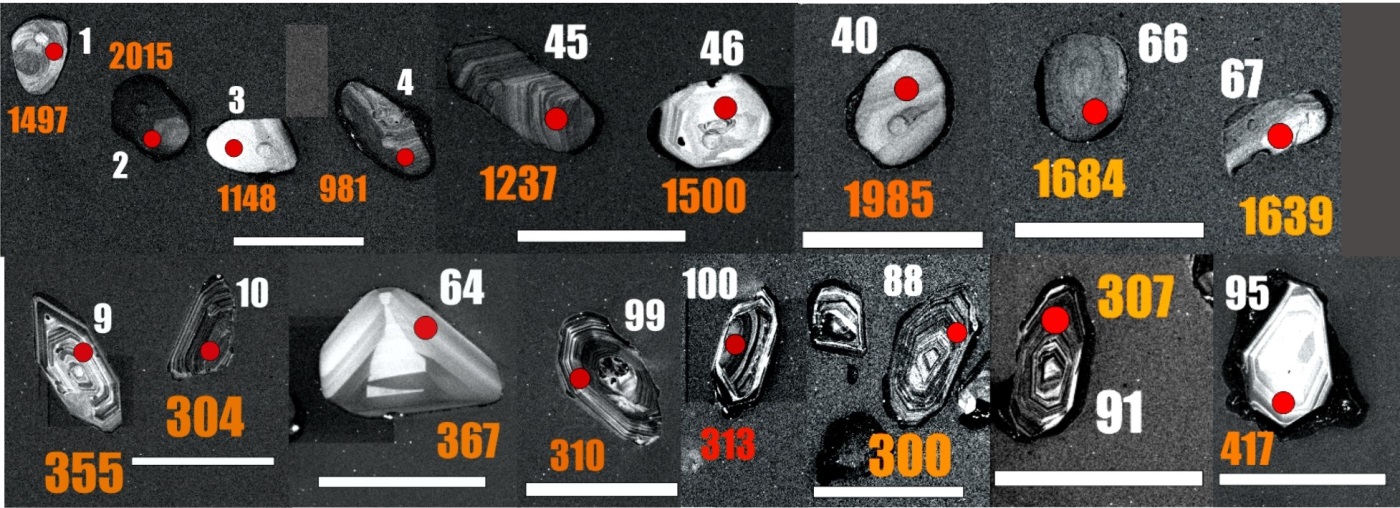

Вместе с тем среди зерен циркона по возрасту можно выделить две популяции. Зерна первой популяции (практически все – докембрийские) резко преобладают (91 зерно), они преимущественно хорошо окатаны (рис. 11). Зерна весьма разнообразны, большая часть из них имеет тонкую осцилляционную зональность, но в некоторых зернах ее нет. В зернах циркона присутствует большое количество включений, хорошо видимых на фотографиях, сделанных в проходящем свете, они трещиноваты, «чистые» участки немногочисленны. Поскольку зерна окатаны, их первичная форма не очень понятна – есть и практически сферические, и удлиненные, эллипсоидальные с Кудл 1.5–2.0. Часть зерен представлена осколками кристаллов. Размер зерен редко превышает 200 мкм, средний размер составляет около 150 мкм. Вторая популяция (палеозойская) состоит всего из девяти зерен. По форме эти зерна мало отличаются от зерен первой популяции, имеют размеры 150–200 мкм. Как правило, они слабо окатаны и обладают довольно четкой осцилляционной зональностью.

Рис. 11. Катодолюминесцентные изображения зерен циркона из песчаников низов капысовской свиты, проба 14110. Номера зерен обозначены числами белого цвета, а их возраст (млн лет) – оранжевого. Длина линейки 200 мкм.

Fig. 11. Cathodoluminescent images of zircon grains from sandstones of the lower Kapysov formation, sample 14110. The grains are numbered in white, and their age (million years) is indicated in orange. The scale is 200 µm long.

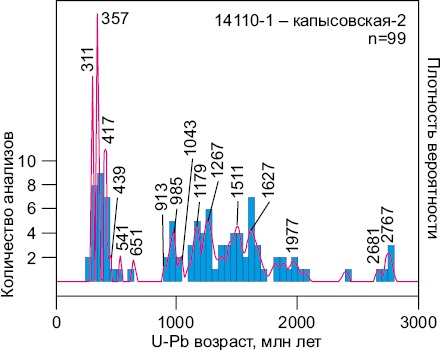

Проба 14110-1 взята из грубозернистых песчаников матрикса валунных конгломератов (слой 11), выполняющих блюдцеобразный в поперечном разрезе канал, врезанный на глубину около 3 м в основное тело капысовской свиты (см. рис. 3). Из пробы было выделено 186 зерен циркона, из них проанализировано 99 зерен. В пробе достаточно уверенно выделены зерна циркона двух популяций. Зерна первой популяции имеют докембрийский возраст, а второй популяции – палеозойский (рис. 12).

Рис. 12. Гистограмма и кривая плотности вероятности распределения возрастов зерен обломочного циркона из пробы 14110-1.

Fig. 12. Histogram and probability density curve of age distribution of detrital zircon grains from sample 14110-1.

Зерна циркона первой популяции преобладают (71 зерно). Большая часть докембрийских возрастов приходится на рифей, пики (млн лет) распределены следующим образом: 985 – поздний рифей, 1179, 1287 – средний рифей, 1511, 1627 – ранний рифей. Есть единичные зерна циркона вендского возраста. 18 зерен принадлежат раннему протерозою и архею примерно поровну, без ярко выраженных пиков.

Среди зерен циркона палеозойского возраста есть несколько выраженных пиков (млн лет): 311 – московский век, 357 – ранний карбон (турнейский век), 417 – ранний девон.

Зерна первой популяции преимущественно хорошо окатаны (рис. 13). Они весьма разнообразны, большая часть из них имеет четкую осцилляционную зональность, но в некоторых зернах ее нет. В зернах присутствует большое количество включений, хорошо видимых на снимках, сделанных в проходящем свете, они трещиноваты, «чистые» участки немногочисленны. Поскольку зерна окатаны, их первичная форма не очень понятна – есть и практически сферические, и эллипсоидальные с Кудл 1.5–2.0. Часть зерен представлена осколками кристаллов. Размер зерен редко превышает 200 мкм, а средний размер составляет примерно 150 мкм. Т.е. по морфологическим особенностям набор докембрийских зерен циркона практически не отличим от таких зерен из пробы 14110.

Рис. 13. Катодолюминесцентные изображения зерен циркона из песчаников капысовской свиты, проба 14110-1. Номера зерен обозначены числами белого цвета, а их возраст (млн лет) – оранжевого. Длина линейки 200 мкм.

Fig. 13. Cathodoluminescent images of zircon grains from sandstones of the lower Kapysov formation, sample 14110-1. The grains are numbered in white, and their age (million years) is indicated in orange. The scale is 200 µm long.

Вторая популяция включает 28 зерен с четкими кристаллографическими очертаниями, а также осколки кристаллов размером 150–200 мкм. Как правило, это слабо удлиненные кристаллы (Кудл=1.5–2.5) с ярко выраженной осцилляционной зональностью.

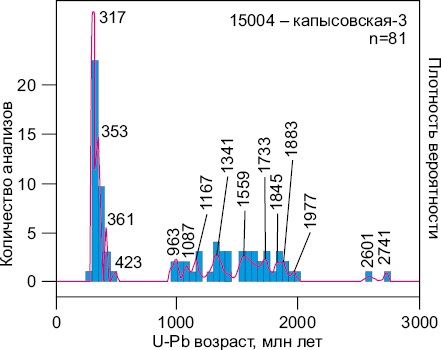

Проба 15004 взята из гравелистых песчаников из карьера в районе г. Михайловска. Из пробы выделено 139 зерен циркона, из которых проанализировано 81 зерно. В пробе достаточно уверенно выделены две популяции зерен циркона. Все зерна первой популяции имеют докембрийский возраст, а второй – палеозойский (рис. 14). Зерна с докембрийским возрастом довольно равномерно распределены в интервале рифей – ранний протерозой (по 1–3 индивида на интервал 50 млн лет). Есть и два архейских зерна. Возраст палеозойских зерен распределен тоже довольно равномерно, но есть три выраженных пика (млн лет): 317 – башкирский век, 353 – турнейский век, 361 – фаменский век. Одно зерно имеет позднесилурийский возраст.

Рис. 14. Гистограмма и кривая плотности вероятности распределения возрастов зерен обломочного циркона из пробы 15004.

Fig. 14. Histogram and probability density curve of age distribution of detrital zircon grains from sample 15004.

Большая часть зерен первой популяции (41 зерно) окатаны (рис. 15), среди них есть почти изометричные, близкие по морфологическим характеристикам к зернам циркона первой популяции из проб 14110 и 14110-1. В цирконе присутствует большое количество включений, хорошо видимых на снимках, сделанных в проходящем свете, они трещиноваты, «чистые» участки немногочисленны. Часть зерен представлена осколками кристаллов. Размер зерен варьируется от 80 до 180 мкм, редко превышая 200 мкм. Вторая популяция зерен (40 зерен) представлена целыми кристаллами и их обломками размером около 50 мкм, редко до 150 мкм с Кудл 1.8–2.1, обычно с четкой осцилляционной зональностью.

Рис. 15. Катодолюминесцентные изображения зерен циркона из песчаников капысовской свиты, проба 15004. Номера зерен обозначены числами белого цвета, а их возраст (млн лет) – оранжевого. Длина линейки 200 мкм.

Fig. 15. Cathodoluminescent images of zircon grains from sandstones of the lower Kapysov formation, sample 15004. The grains are numbered in white, and their age (million years) is indicated in orange. The scale is 200 µm long.

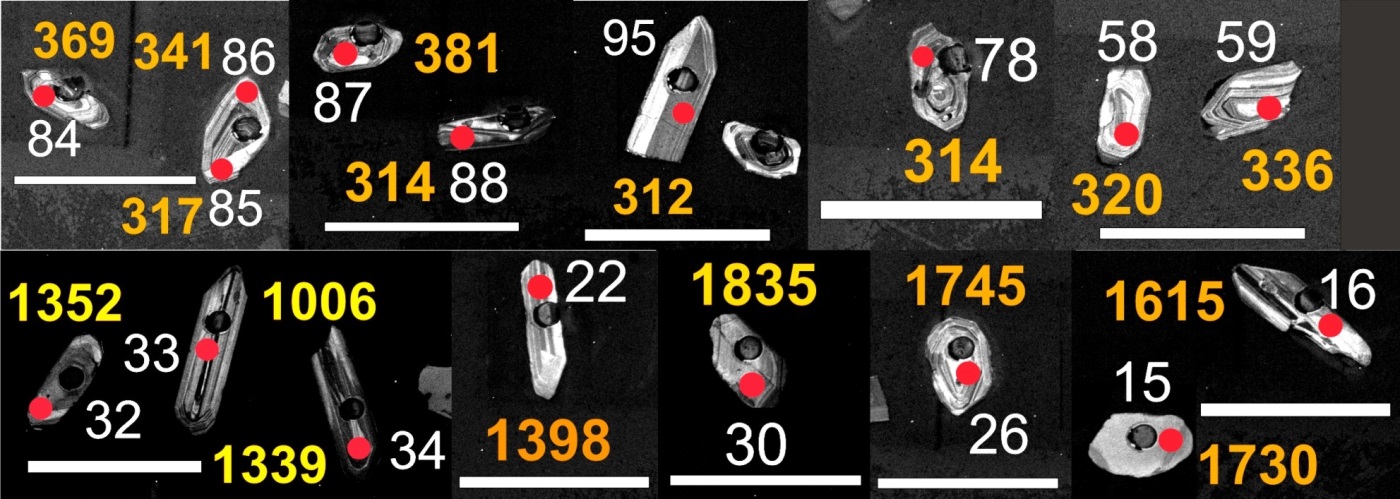

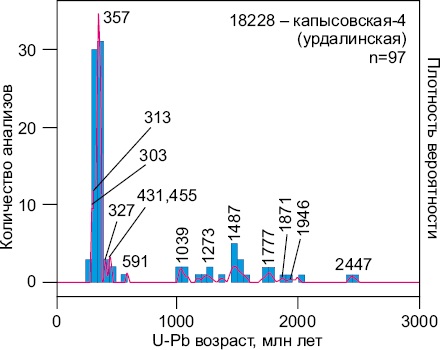

Проба 18228 взята из песчаников слоя 3 разреза капысовской свиты на южной окраине д. Ельгильдино. Из пробы выделено 155 зерен циркона, из которых проанализировано 97 зерен. Они составляют две отчетливо выраженные популяции (рис. 16), примерно соответствующие популяциям в других пробах капысовской свиты. Все зерна циркона первой популяции имеют докембрийский возраст. Они более или менее равномерно распределены в интервале рифей – ранний протерозой (по 1–3 индивида на интервал 50 млн лет) с небольшим пиком 1487 млн лет (ранний рифей). Зерна циркона второй популяции составляют серию каменноугольных пиков (в млн лет): 303 – позднекаменноугольная эпоха, 313 – московский век, 357 – турнейский век. Несколько зерен имеют силурийский и ордовикский возраст.

Рис. 16. Гистограмма и кривая плотности вероятности распределения возрастов зерен обломочного циркона из пробы 18228.

Fig. 16. Histogram and probability density curve of age distribution of detrital zircon grains from sample 18228.

Зерна первой популяции (28 шт.) представляют собой обломки кристаллов, как правило окатанные (рис. 17). Зерна циркона имеют осцилляционную зональность, часто неясно выраженную, и размеры 100–170 мкм при Кудл=1.1–2.1. В кристаллах присутствуют многочисленные трещины и включения. Зерна второй популяции представлены целыми кристаллами и их осколками с четкой осцилляционной зональностью, как правило концентрической, реже – параллельной и лоскутной. Коэффициент удлинения от 1.5 до 3.5. Размеры кристаллов в среднем составляют примерно 150 мкм (редко более 200 мкм).

Рис. 17. Катодолюминесцентные изображения зерен циркона из песчаников капысовской свиты, проба 18228. Номера зерен обозначены числами белого цвета, а их возраст (млн лет) – оранжевого. Длина линейки 200 мкм.

Fig. 17. Cathodoluminescent images of zircon grains from sandstones of the lower Kapysov formation, sample 18228. The grains are numbered in white, and their age (million years) is indicated in orange. The scale is 200 µm long.

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Попытки установить источники сноса обломочного материала при изучении валунов и галек в конгломератах были предприняты еще в начале семидесятых годов прошлого века, например Б.И. Чувашовым и Н.С. Чурилиным [Chuvashov, Churilin, 1973]. Позднее эту тему подробно изучали Г.А. Мизенс [Mizens, 1997], А.В. Маслов с коллегами [Maslov et al., 2015]. Основным источником материала для формирования капысовской свиты, как и других свит среднего и верхнего отделов каменноугольной системы и нижнего отдела перми, был Уральский ороген, расположенный к востоку от прогиба (в современных координатах). При воздымании гор в Предуральский бассейн шел снос обломков пород разных геологических подразделений. Кроме того, при формировании капысовской свиты могли размываться и среднекаменноугольно-нижнепермские образования самого прогиба, что доказывается присутствием известняков с фаунистическими остатками каменноугольного и даже раннепермского возраста, найденных в обломочных породах капысовской свиты. Более того, в работе [Mizens, 1997] проанализированы основные возможные палеопотоки сноса терригенного материала в Предуральский краевой прогиб (см. рис. 1).

Локальные источники сноса для грубозернистых пород капысовской свиты районов деревень Татарский Малояз и Ельгильдино описаны в работе И.А. Прудникова [Prudnikov, 2018]. На основе изучения литологии пород автор интерпретирует эти комплексы в качестве проксимальных частей грубообломочных разрезов конуса выноса турбидитной системы. Наиболее вероятным источником сноса, по мнению автора, были рифейские комплексы Сулеймановской антиклинали: миньярская (кремни) и зильмердакская (кварцитовидные песчаники) свиты.

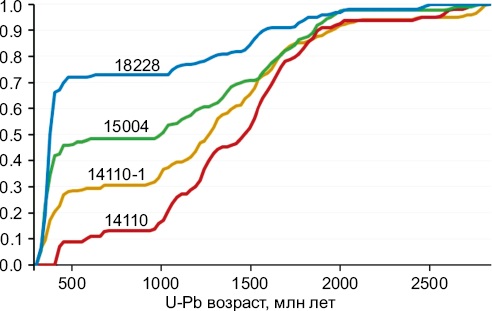

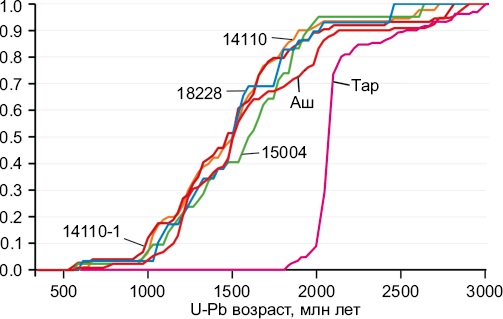

Возраст и состав источников сноса отражен также в распределении возрастов обломочного циркона. В четырех пробах капысовской свиты спектры возрастов зерен циркона существенно различаются не только по соотношению докембрийской и палеозойской популяций, но и по возрасту палеозойских зерен. Эта разница хорошо отражена на кумулятивной диаграмме (рис. 18): снизу вверх по разрезу в популяциях резко возрастает палеозойская компонента, выходя на «плато» на уровне венда – позднего рифея, а затем снова возрастает в интервале раннего – среднего рифея. Результаты KS-теста можно интерпретировать в смысле существенно разных источников сноса обломочного циркона: все коэффициенты значительно ниже критического значения 0.05 (табл. 2).

Рис. 18. Кумулятивные кривые изотопных возрастов зерен обломочного циркона из терригенных пород капысовской свиты.

Fig. 18. Cumulative curves for isotopic ages of detrital zircon grains from terrigenous rocks of the Kapysov formation.

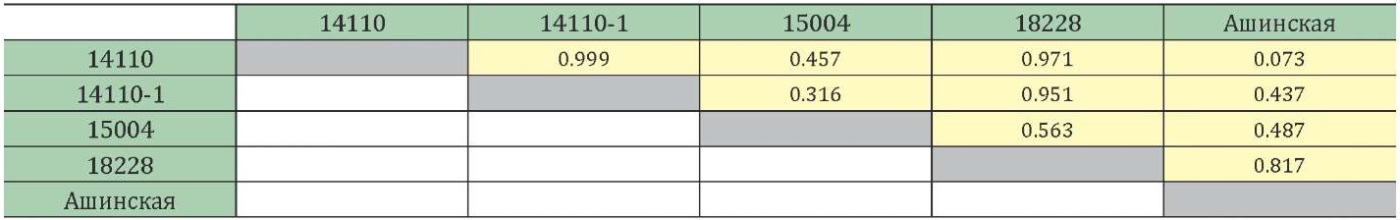

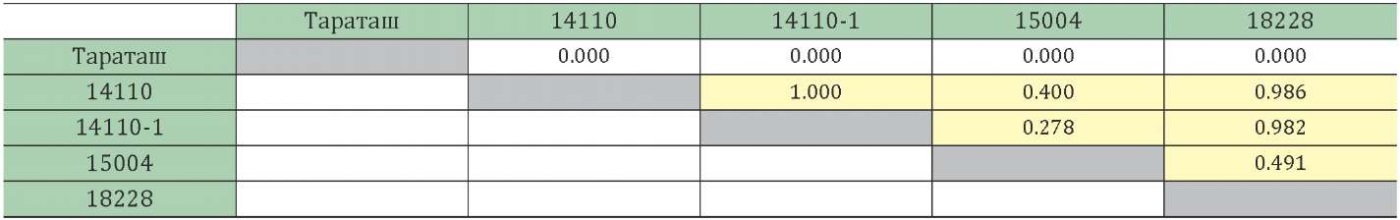

Таблица 2. Результаты теста Колмогорова – Смирнова (KS-коэффициенты) для наборов изотопных U-Pb возрастов зерен обломочного циркона из терригенных пород капысовской свиты

Table 2. Kolmogorov – Smirnov test results (KS coefficients) for the sets of U-Pb isotope ages of detrital zircon grains from terrigenous rocks of the Kapysov formation

Источники зерен циркона с докембрийским возрастом. Проблема источников сноса, существовавших при формировании терригенных пород капысовской свиты, не имеет однозначного решения. Это касается как палеозойской, так и докембрийской популяции зерен обломочного циркона.

Распределение возрастов зерен обломочного циркона докембрийской популяции сходно во всех пробах капысовской свиты. Тест Колмогорова – Смирнова показывает высокую степень сходства этих распределений (табл. 3). Полученные коэффициенты превышают порог 0.05, т.е. вероятность сходства возрастных оценок этих популяций выше 95 %, что не исключает наличия единого источника сноса. Кумулятивные кривые изотопных возрастов зерен циркона докембрийской популяции из четырех проб практически неотличимы друг от друга (рис. 19).

Таблица 3. Результаты теста Колмогорова – Смирнова (KS-коэффициенты) для наборов изотопных U-Pb возрастов докембрийских зерен обломочного циркона из терригенных пород капысовской свиты и ашинской серии венда

Table 3. Kolmogorov – Smirnov test results (KS coefficients) for the sets of U-Pb isotope ages of the Precambrian detrital zircon grains from terrigenous rocks of the Kapysov formation and the Vendian Asha group

Ближайшие выходы докембрия расположены в Башкирской мегазоне, сложенной сериями рифея и венда. Кроме того, на севере мегазоны присутствует Тараташский архейско-раннепротерозойский блок. Правда, рассчитанный исходный провенанс-сигнал тараташского комплекса [Tevelev et al., 2017a] принципиально отличается от результатов, полученных для капысовской свиты. KS-тест наборов изотопных U-Pb возрастов докембрийских зерен обломочного циркона из терригенных пород капысовской свиты и набора зерен циркона из магматических и метаморфических пород тараташского комплекса дает нулевой результат (рис. 19; табл. 4), т.е. при формировании капысовской свиты Тараташский выступ не попадал в область размыва.

Рис. 19. Кумулятивные кривые изотопных возрастов зерен обломочного циркона докембрийского возраста из терригенных пород капысовской свиты, ашинской серии (Аш), а также кристаллов циркона из магматических и метаморфических пород тараташского комплекса – исходный провенанс-сигнал (Тар).

Fig. 19. Cumulative curves of isotopic ages of the Precambrian detrital zircon grains from terrigenous rocks of the Kapysov formation, Asha group (Аш), and zircon crystals from igneous and metamorphic rocks of the Taratash complex – initial provenance signal (Tap).

Таблица 4. Результаты теста Колмогорова – Смирнова (KS-коэффициенты) для наборов изотопных U-Pb возрастов докембрийских зерен обломочного циркона из терригенных пород капысовской свиты и тараташского комплекса архея – раннего протерозоя

Table 4. Kolmogorov – Smirnov test results (KS coefficients) for the sets of isotopic U-Pb ages of the Precambrian detrital zircon grains from terrigenous rocks of the Archean – Early Proterozoic Kapysov formation and Taratash complex

Вместе с тем, как показано в работе [Volodina et al., 2024], характер распределения возрастов докембрийских зерен циркона из пород капысовской свиты близок к таковому из пород ашинской серии венда Башкирской мегазоны [Kuznetsov et al., 2012b] (см. табл. 3; рис. 19).

По мнению Н.Б. Кузнецова с коллегами [Kuznetsov et al., 2012а, 2014], источником сноса терригенного материала для ашинской серии не могли быть комплексы фундамента Восточно-Европейской платформы. В качестве источника сноса в упомянутых статьях декларирован Квинслендский край Австралии, который, согласно палинспастическим реконструкциям, в венде был расположен в непосредственной близости от уральского края Балтики.

Такие представления, естественно, полностью исключают тот же источник сноса для капысовских песчаников. Скорее всего, источником была все та же постепенно размываемая ашинская серия и, возможно, верхнепалеозойские свиты, на которых капысовская свита залегает с несогласием. Это предположение можно подтвердить уменьшением относительного количества зерен циркона докембрийского возраста в пробах капысовских песчаников (снизу вверх): 14110 – 90.9, 14110-1 – 72.0, 15004 – 53.4, 18228 – 31.8 %. При этом состав популяции практически не меняется (рис. 19).

Такая однотипность в распределении возрастов докембрийских зерен циркона в разных частях свиты, скорее всего, говорит о близости источника сноса к бассейну накопления.

Источники зерен циркона палеозойского возраста. Согласно палинспастическим реконструкциям [Permian Extinction, 2024] к середине раннепермской эпохи, после слияния с Ангарой (часть Сибирского кратона), во время уральского орогенеза была завершена сборка Пангеи (рис. 20). Именно этому событию отвечает накопление капысовской свиты, обозначающей особый, позднесакмарский, этап в развитии Юрюзано-Сылвенской впадины, для которого характерно резкое увеличение интенсивности сноса.

Рис. 20. Распределение суши, горных регионов, мелководных морей и глубоких океанических бассейнов в раннепермскую эпоху. На врезке – современные береговые линии и тектонические границы континентов (по [Permian Extinction, 2024], с изменениями и дополнениями).

Fig. 20. Distribution of the Early Permian landmasses, mountainous regions, shallow seas, and deep ocean basins. The inset shows the present-day coastlines and tectonic plate boundaries (modified from [Permian Extinction, 2024]).

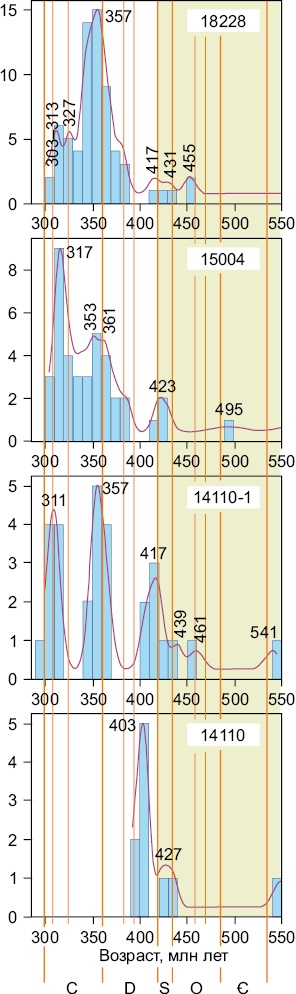

Этому этапу предшествует эпизод размыва нижележащих толщ и формирование несогласия. В отличие от докембрийских, зерна циркона палеозойского возраста весьма разнообразны. Анализ распределения возрастов палеозойских зерен циркона определяет две закономерности. Во-первых, количество палеозойских зерен возрастает в пробах снизу вверх по разрезу: 14110 – 9.1, 14110-1 – 28.0, 15004 – 46.6, 18228 – 68.2 % (соответственно уменьшению доли докембрийских зерен). Во-вторых, палеозойские кристаллы циркона в нижней части свиты имеют в целом более древний возраст, чем в ее верхней части (рис. 21). При этом изменение возраста происходит более или менее плавно, а зерна циркона раннепалеозойского возраста единичны во всех пробах.

Рис. 21. Гистограммы и кривые плотности вероятности распределения возрастов палеозойских зерен обломочного циркона капысовской свиты.

Fig. 21. Histograms and probability density curves of age distribution of the Paleozoic detrital zircons from the Kapysov formation.

В пробе 15004 главный пик приходится на среднекаменноугольную эпоху, а в пробе 18228 – на раннекаменноугольную. Скорее всего, это все-таки связано с географическим расположением точек отбора (см. рис. 1). Проба 18228 взята в южной части Уфимского амфитеатра, вблизи которой расположены магматические комплексы Магнитогорской и Восточно-Уральской мегазон. В них преобладают магматические комплексы позднего девона и раннего карбона [Puchkov, 2000; Popov et al., 2003; Ronkin et al., 2006а, 2006b; State Geological Map…, 2013a; Salikhov et al., 2014; Osipova et al., 2018; Snachev et al., 2019; Tevelev et al., 2021; Borisenko et al., 2022; и др.]. Проба 15004 взята в северной части амфитеатра, вблизи которой в Восточно-Уральской мегазоне преобладают гранитоидные комплексы карбона [Fershtater, 2013].

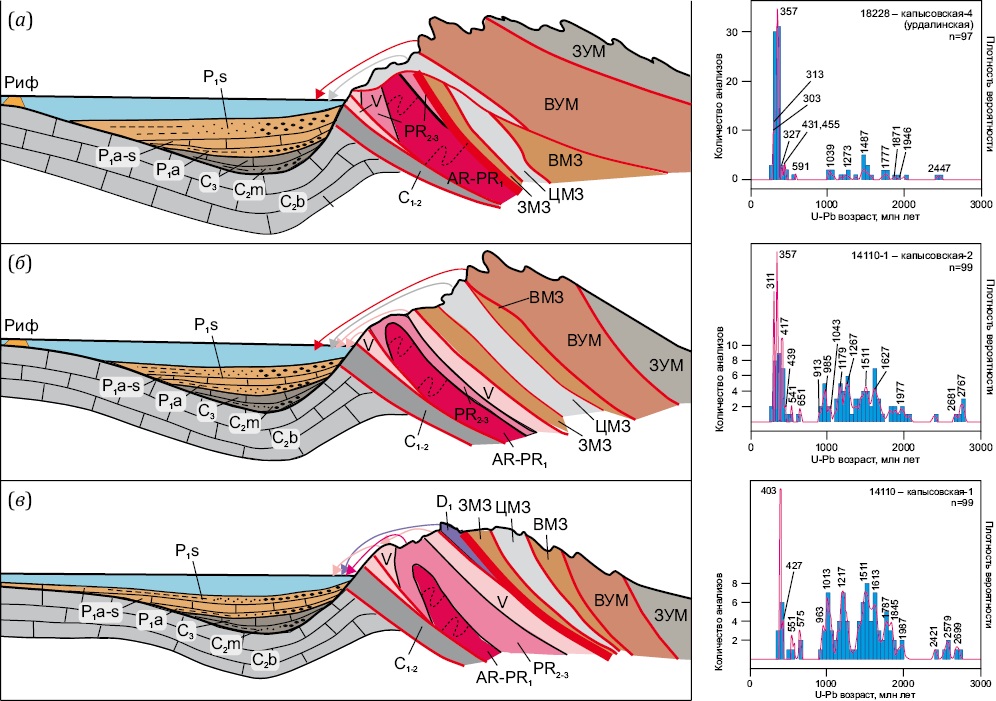

Характер распределения возрастов обломочного циркона капысовской свиты позволяет в некоторой степени условно выделить три эпизода, в течение которых происходила смена источников сноса обломочного материала.

Первому эпизоду соответствуют зерна циркона пробы 14110, в которой присутствует только один пик – 403 млн лет, отвечающий эмсскому веку раннего девона (рис. 22, а). Практически единственным источником эмсских и чуть более древних зерен циркона вблизи области накопления капысовской свиты могли быть кислые вулканиты контрастной баймак-бурибайской свиты Западно-Магнитогорской мегазоны [Maslov, Artyushkova, 2000], ближайшей к рассматриваемому сегменту Предуральского прогиба (см. рис. 1). Почти все эти зерна окатаны, следовательно, они претерпели довольно дальний перенос. По всей вероятности, начало «капысовского» этапа коллизии было инициировано резким ростом тыловых зон орогена и размывом самых западных частей Магнитогорской мегазоны и смежных с ней зон.

Рис. 22. Схематические палеотектонические разрезы на позднесакмарское время; гистограммы и кривые плотности вероятности распределения возрастов зерен обломочного циркона капысовской свиты.

(а) – эпизод 1, (б) – эпизод 2, (в) – эпизод 3. D1 – раннедевонские офиолитовые и островодужные комплексы, ЗУМ – Зауральская мегазона, другие буквенные обозначения см. на рис. 1.

Fig. 22. Schematic paleotectonic sections for the Late Sakmarian period; histograms and probability density curves of age distribution of detrital zircon grains from the Kapysov formation.

(a) – episode 1, (б) – episode 2, (в) – episode 3. D1 – Early Devonian ophiolite and island–arc complexes, ЗУМ – Trans-Ural megazone; see Fig. 1 for other letter designations.

Вместе с тем из риодацитовых даек баймак-бурибайского комплекса были получены только ксеногенные зерна циркона с возрастом 516 млн лет [Ryazantsev et al., 2012], а кристаллы магматического циркона с возрастом около 400 млн лет описаны в плагиогранитах Хабарнинского офиолитового массива [Belova et al., 2010; Pushkarev et al., 2008]. Скорее всего, зерна циркона с возрастом около 400 млн лет могли поступать при размыве пород офиолитовых и островодужных комплексов Урала, возрастных аналогов баймак-бурибайского комплекса, расположенных существенно южнее изученной территории, а потому претерпевших длительный перенос.

Второму эпизоду отвечают зерна циркона пробы 14110-1. Вверх по разрезу количество девонских зерен довольно резко падает до одного зерна в пробах 15004 и 18228. Вероятно, они переотложены из нижних горизонтов капысовской свиты. Как это ни удивительно, но резкая смена источников сноса произошла, видимо, в самом начале накопления капысовской свиты. Хотя пробы 14110 и 14110-1 взяты в едином разрезе, спектры распределения возрастов обломочного циркона в них различны, т.е. второй эпизод означает существенное расширение области сноса на восток за счет причленения комплексов Центрально-Магнитогорской зоны и Восточно-Уральской мегазоны. Не исключено, что такая ситуация связана с активизацией продвижения на восток Тараташско-Уфимского индентора [Tevelev et al., 2017b] и формированием Миасского синтаксиса с соответствующим ростом горного сооружения (рис. 22, б).

Третьему эпизоду (рис. 22, в) отвечают пробы 15004 и 18228, отобранные в противоположных частях Уфимского амфитеатра. Однако спектры палеозойских возрастов обломочного циркона в этих пробах примерно одинаковы, они охватывают практически без пропусков интервал от среднего девона до конца каменноугольного периода с близкими значениями пиков (млн лет): 15004 – 317, 353, 361; 18228 – 313, 327, 357. В обоих спектрах практически исчезают зерна циркона раннепалеозойского возраста и существенно расширены локальные раннекаменноугольный и среднекаменноугольный максимумы, впервые возникшие в пробе 14110-1. Такая ситуация связана, вероятно, с продолжением формирования Тараташско-Уфимского индентора, полным пережимом в его фронте островодужных комплексов девона и ростом горного сооружения на месте Восточно-Уральского поднятия.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Позднесакмарский этап формирования Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского краевого прогиба – этап активизации сноса терригенного материала, связанный со временем резкого воздымания Уральского орогена и формирования Тараташско-Уфимского индентора. Датирование зерен обломочного циркона из пород капысовской свиты позволило выявить сразу несколько закономерностей распределения их возрастов и изменения расположения источников сноса. Важнейшим выводом является то, что источники сноса существенно менялись в пределах единого этапа развития бассейна, что связано с особенностями развития Уральского орогена в конце сакмарского века. Это нашло свое отражение в составе популяций обломочного циркона. Во-первых, количество докембрийских зерен циркона заметно уменьшается вверх по разрезу, вероятно, за счет постепенной денудации вендской части докембрийского разреза. Во-вторых, состав докембрийского источника практически остается неизменным. В-третьих, палеозойские источники оказываются гораздо более вариативными, и их эволюция заключается в постепенном вовлечении в размыв все более молодых комплексов (от раннего девона до среднекаменноугольной эпохи) за счет постепенного роста орогена и вскрыши интрузивов.

6. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы признательны Н.Б. Кузнецову и К.Е. Дегтяреву за помощь в организации лабораторных работ и благодарны Н.Б. Кузнецову за помощь в интерпретации данных датирования, А.С. Марфину за первичную обработку материалов, П.А. Шестакову за нелегкую транспортировку шашек с зернами циркона. Большое спасибо А.В. Чистяковой за оперативное фотографирование зерен циркона и А.В. Страшко за помощь в интерпретации данных анализа.

7. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Е.А. Володина – сбор и обработка каменного материала, описание разрезов, литологические исследования, интерпретация материалов, написание текста; А.В. Тевелев – обработка и интерпретация материалов, написание текста, общее редактирование; А.А. Борисенко, Е.В. Коптев – сбор и обработка каменного материала, критическое обсуждение и окончательное одобрение варианта статьи; А.С. Новикова – выделение монофракций циркона, обсуждение и окончательное одобрение варианта статьи; А.С. Дубенский, К.Г. Ерофеева – датирование зерен циркона, обсуждение и окончательное одобрение варианта статьи.

E.A. Volodina – rock material collection and processing, cross-section descriptions, lithological studies, data interpretation, manuscript writing; A.V. Tevelev – data processing and interpretation, manuscript writing, general editing; A.A. Borisenko, E.V. Koptev – rock material collection and processing, critical discussion and final approval of the manuscript version; A.S. Novikova – zircon monofractionation, discussion and final approval of the manuscript version; A.S. Dubenskiy, K.G. Erofeeva – zircon dating, discussion and final approval of the manuscript version.

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью. Авторы прочли и одобрили финальную версию перед публикацией.

The authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript. The authors read and approved the final manuscript.

Список литературы

1. Andersen T., 2002. Correction of Common Lead in U-Pb Analyses That Do Not Report 204Pb. Chemical Geology 192 (1–2), 59–79. https://doi.org/10.1016/S0009-2541(02)00195-X.

2. Andersen T., 2008. ComPbCorr – Software for Common Lead Correction of U-Th-Pb Analyses That Do Not Report 204Pb. In: P.J. Sylvester (Ed.), Laser Ablation ICP-MS in the Earth Sciences: Current Practices and Outstanding Issues. Mineralogical Association of Canada Short Course Series. Vol. 40. Vancouver, Canada, p. 312–314.

3. Belova A.A., Ryazantsev A.V., Razumovsky A.A., Degtyarev K.E., 2010. Early Devonian Suprasubduction Ophiolites of the Southern Urals. Geotectonics 44, 321–343. https://doi.org/10.1134/S0016852110040035.

4. Борисенко А.А., Тевелев А.В., Соболев И.Д. Правикова Н.В., Казанский А.Ю., Коптев Е.В. Результаты U-Pb датирования циркона из гранитоидов неплюевского комплекса (Южный Урал) и их геодинамическая интерпретация // Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы-2022: Материалы LIII Тектонического совещания (1–5 февраля 2022 г.). М.: ГЕОС, 2022. Т. 1. С. 64–67].

5. Чувашов Б.И., Чурилин Н.С. Опыт установления областей денудации на основе изучения галек и валунов в сакмарско-артинских конгломератах западного склона Среднего Урала // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1973. № 1. С. 106–111].

6. Chuvashov B.I., Dyupina G.V., 1973. Upper Paleozoic Terrigenous Deposits of the Western Slope of the Middle Urals. Nauka, Moscow, 209 p. (in Russian) [Чувашов Б.И., Дюпина Г.В. Верхнепалеозойские терригенные отложения западного склона Среднего Урала. М.: Наука, 1973. 209 с.].

7. Дюпина Г.В., Мизенс Г.А., Черных В.В., Чувашов Б.И. Опорные разрезы верхнего карбона и нижней перми западного склона Урала и Приуралья. Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1990. 331 с.].

8. Elhlou S., Belousova E., Griffin W.L., Pearson N.J., O’Reily S.Y., 2006. Trace Element and Isotopic Composition of GJ-Red Zircon Standard by Laser Ablation. Geochimica et Cosmochimica Acta 70 (18), A158. https://doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.1383.

9. Ферштатер Г.Б. Палеозойский интрузивный магматизм Среднего и Южного Урала. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2013. 368 с.].

10. Gehrels G.E., Giesler D., Pecha M., 2012. Detrital Zircon Geochronology with n=1000. In: Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 44. Iss. 7. P. 136.

11. Horstwood M.S.A., Kosler J., Gehrels G., Jackson S.E., McLean N.M., Paton Ch., Pearson N.J., Sircombe K. et al., 2016. Community-Derived Standards for LA-ICP-MS U-(Th-)Pb Geochronology – Uncertainty Propagation, Age Interpretation and Data Reporting. Geostandards and Geoanalytical Research 40 (3), 311–332. https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.2016.00379.x.

12. Jackson S.E., Pearson N.J., Griffin W.L., Belousova E.A., 2004. The Application of Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry to in Situ U-Pb Zircon Geochronology. Chemical Geology 211 (1–2), 47–69. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2004.06.017.

13. Kolodyazhny S.Yu., Kuznetsov N.B., Romanyuk T.V., Strashko A.V., Shalaeva E.A., Novikova A.S., Dubenskiy A.S., Erofeeva K.G., Sheshukov V.S., 2023. The Nature of the Puchezh-Katunki Impact Structure (the Central Part of the East European Platform): Results of the U-Th-Pb Isotope System Study of Detrital Zircons from Explosive Breccias. Geotectonics 57, 602–625. https://doi.org/10.1134/S0016852123050047.

14. Kuznetsov N.B., Meert J.G, Romanyuk T.V., 2014. Ages of the Detrital Zircons (U/Pb, LA-ICP-MS) from Latest Neoproterozoic – Middle Cambrian(?) Asha Group and Early Devonian Takaty Formation, the South-Western Urals: A Testing of an Australia-Baltica Connection Within the Rodinia. Precambrian Research 244, 288–305. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2013.09.011.

15. Кузнецов Н.Б., Романюк Т.В., Шацилло А.В., Голованова И.В., Данукалов К.Н., Меерт Дж. Возраст детритных цирконов из ашинской серии Южного Урала – подтверждение пространственной сопряженности Уральского края Балтики и Квинслендского края Австралии в структуре Родинии («Australia Upside Down Conception») // Литосфера. 2012. № 4. С. 59–77].

16. Kuznetsov N.B., Romanyuk T.V., Shatsillo A.V., Orlov S.Yu., Golovanova I.V., Danukalov K.N., Ipat’eva I.S., 2012b. The First Results of Mass U-Pb Isotope Dating (LA-ICP-MS) for Detrital Zircons from the Asha Group, South Urals: Paleogeography and Paleotectonics. Doklady Earth Sciences 447, 1240–1246. https://doi.org/10.1134/S1028334X12110025.

17. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия палеозойских образований Учалинского района Башкирии. Уфа: ИГ УфНЦ РАН, 2000. 140 с.].

18. Маслов А.В., Мизенс Г.А., Бадида Л.В., Крупенин М.Т., Вовна Г.М., Киселёв В.И., Ронкин Ю.Л. Литогеохимия терригенных ассоциаций южных впадин Предуральского прогиба. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2015. 308 с.].

19. Мизенс Г.А. Верхнепалеозойский флиш Западного Урала. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1997. 229 с.].

20. Osipova T.A., Zaitseva M.V., Votyakov S.L., 2018. U-Pb Age and Analysis of the Lu-Hf Isotope System of Zircon from Granitoids of the Final Phases of Neplyuev Pluton (Southern Urals). Doklady Earth Sciences 481, 1045–1049. https://doi.org/10.1134/S1028334X18080172.

21. Permian Extinction, 2024. Available from: https://www.britannica.com/science/Permian-extinction/Alterationof-the-carbon-cycle (Last Accessed October 3, 2024).

22. Popov V.S., Tevelev Al.V., Belyatskii B.V., Bogatov V.I., Osipova T.A., 2003. The Rb-Sr Isotopic Age of the Neplyuevka Pluton and Adjacent Intrusions, the Southern Urals. Doklady Earth Sciences 391 (5), 732–737.

23. Powerman V.I., Buyantuev M., Ivanov A.V., 2021. A Review of Detrital Zircon Data Treatment, and Launch of a New Tool "Dezirteer" Along with the Suggested Universal Workflow. Chemical Geology 583, 120437. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120437.

24. Прудников И.А. Грубозернистые разрезы капысовской свиты (ранняя пермь) юга Уфимского амфитеатра, как результат локальных тектонических событий Уральского орогенеза // Проблемы тектоники и геодинамики земной коры и мантии: Материалы L тектонического совещания (30 января – 3 февраля 2018 г.). М.: ГЕОС, 2018. Т. 2. С. 120–123].

25. Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с.].

26. Пушкарев Е.В., Ферштатер Г.Б., Костицын Ю.А., Травин А.В. Новые данные об изотопном возрасте магматических пород Хабарнинского мафит-ультрамафитового аллохтона: геологические следствия // Ежегодник-2007. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2008. C. 277–285].

27. Ронкин Ю.Л., Семенов И.В., Лепихина О.П., Попова О.Ю. Интрузивы Магнитогорской раннекаменноугольной рифтогенной структуры: Sr-Nd изотопные ограничения // Ежегодник-2005. Екатеринбург: Изд-во ИГГ УрО РАН, 2006. C. 314–318].

28. Ронкин Ю.Л., Шардакова Г.Ю., Шагалов Е.С., Лепихина О.П., Попова О.Ю. Sr-Nd систематика гранитоидов Уфалейской зоны (Южный Урал) // Ежегодник-2005. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2006. С. 318–322].

29. Ryazantsev A.V., Belova A.A., Razumovsky A.A., Kuznetsov N.B., 2012. Geodynamic Formation Settings of Ordovician and Devonian Dike Complexes in Ophiolitic Sections of the Southern Urals and Mugodzhary. Geotectonics 46, 142–169. https://doi.org/10.1134/S0016852112020045.

30. Салихов Д.Н., Мосейчук В.М., Холоднов В.В., Рахимов И.Р. Каменноугольный вулкано-интрузивный магматизм Магнитогорско-Богдановского грабена в свете новых геолого-геохимических данных // Литосфера. 2014. № 5. C. 33–56].

31. Sláma J., Košler J., Condon D.J., Crowley J.L., Gerdes A., Hanchar J.M., Horstwood M.S.A., Morris G.A. et al., 2008. Plešovice Zircon – A New Natural Reference Material for U-Pb and Hf Isotopic Microanalysis. Chemical Geology 249 (1–2), 1–35. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2007.11.005.

32. Сначёв А.В., Сначёв В.И., Романовская М.А. История формирования раннекаменноугольной габбро-гранитной формации Южного и Среднего Урала // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2019. № 5. С. 10–18].

33. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Южно-Уральская. Масштаб 1:200000. Лист N-40-XXX (Агаповка): Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ, 2013. 222 с.].

34. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Серия Уральская. Масштаб 1:1000000. Лист N-40 (Уфа): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2013. 512 с.].

35. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Уральская серия. Масштаб 1:1000000. Лист О-40 (Пермь): Объяснительная записка. СПб.: ВСЕГЕИ, 2015. 497 с.].

36. Тевелев А.В., Соболев И.Д., Борисенко А.А., Правикова Н.В., Казанский А.Ю., Коптев Е.В., Кошелева И.А., Жак Ю. Начальный этап раннекаменноугольного рифтинга на Южном Урале: первые результаты U-Pb датирования циркона из гранитоидов неплюевского комплекса // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. 2021. Т. 1. № 6. С. 40–48]. https://doi.org/10.33623/0579-9406-2021-6-40-48.

37. Tevelev Al.V., Mosejchuk V.M., Tevelev Ark.V., Shkursky B.B., 2017a. The Zircon-Age Distribution in Metamorphic Rocks of the Taratash Block, Southern Urals (An Initial Provenance Signal). Moscow University Geology Bulletin 72, 314–319. https://doi.org/10.3103/S0145875217050106.

38. Tevelev Al.V., Tevelev Ark.V., Fedorchuk V.A., Khotylev A.O., Kosheleva I.A., 2017b. The Taratash Indenter and Its Role in the Geological Structure of the Urals. Moscow University Geology Bulletin 72, 95–105. https://doi.org/10.3103/S0145875217020077.

39. Van Achterbergh E., Ryan C.G., Jackson S.E., Griffin W.L., 2001. Data Reduction Software for LA-ICP-MS. Appendix 3. In: P.J. Sylvester (Ed.), Laser Ablation–ICP-Mass Spectrometry in the Earth Sciences. Principles and Applications. Mineralogical Association of Canada Short Course Series. Vol. 29. Mineralogical Association of Canada, Ottawa, p. 239–243.

40. Веселовский Р.В., Дубиня Н.В., Пономарев А.В., Фокин И.В., Патонин А.В., Пасенко А.М., Фетисова А.М., Матвеев М.А. и др. Центр коллективного пользования Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН «Петрофизика, геомеханика и палеомагнетизм» // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 2. 0579]. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2-0579.

41. Володина Е.А., Тевелев Ал.В., Борисенко А.А., Коптев Е.В., Шестаков П.А., Правикова Н.В. Источники сноса материала при формировании позднепалеозойских отложений Предуральского прогиба (Южный Урал) // Тектоника и геодинамика земной коры и мантии: фундаментальные проблемы-2024: Материалы LV тектонического совещания (29 января – 3 февраля 2024 г.). М.: ГЕОС, 2024. Т. 1. С. 96–98].

42. Wiedenbeck M., Allé P., Corfu F., Griffin W.L., Meier M., Oberli F., von Quadt A., Roddick J.C., Spiegel W., 1995. Three Natural Zircon Standards for U-Th-Pb, Lu-Hf, Trace-Element and REE Analyses. Geostandards and Geoanalytical Research 19 (1), 1–23. https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.1995.tb00147.x.

43. Wiedenbeck M., Hanchar J.M., Peck W.H., Sylvester P., Valley J., Whitehouse M., Kronz A., Morishita Y. et al., 2004. Further Characterisation of the 91500 Zircon Crystal. Geostandards and Geoanalytical Research 28 (1), 9–39. https://doi.org/10.1111/j.1751-908X.2004.tb01041.x.

Об авторах

Е. А. ВолодинаРоссия

119991, Москва, Ленинские горы, 1

А. В. Тевелев

Россия

119991, Москва, Ленинские горы, 1

А. А. Борисенко

Россия

119571, Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 5

Е. В. Коптев

Канада

L8S 4L8, Гамильтон, Онтарио

А. С. Новикова

Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

А. С. Дубенский

Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

К. Г. Ерофеева

Россия

119017, Москва, Пыжевский пер., 7, стр. 1

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Володина Е.А., Тевелев А.В., Борисенко А.А., Коптев Е.В., Новикова А.С., Дубенский А.С., Ерофеева К.Г. ЭВОЛЮЦИЯ ИСТОЧНИКОВ СНОСА ОБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА В САКМАРСКОМ ВЕКЕ РАННЕЙ ПЕРМИ ПО ДАННЫМ U-Pb ИЗОТОПНОГО ДАТИРОВАНИЯ (LA-ICP-MS) ОБЛОМОЧНОГО ЦИРКОНА. Геодинамика и тектонофизика. 2025;16(2):0824. https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-2-0824. EDN: HTYZRE

For citation:

Volodina E.A., Tevelev A.V., Borisenko A.A., Koptev E.V., Novikova A.S., Dubenskiy А.S., Erofeeva K.G. DEBRIS SOURCE AREA EVOLUTION DURING FORMATION OF THE URALIAN FOREDEEP AT THE SAKMARIAN STAGE OF THE EARLY PERMIAN ACCORDING TO U-Pb LA-ICP-MS ISOTOPE DATING OF DETRITAL ZIRCONS. Geodynamics & Tectonophysics. 2025;16(2):0824. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2025-16-2-0824. EDN: HTYZRE