Перейти к:

ОПЫТ ПАЛЕОТЕКТОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАНГОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА

https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-3-0764

EDN: HGQTSZ

Аннотация

В статье приводится описание методической основы и отдельных результатов первого опыта применения палеотектодинамического анализа ранговых составляющих тектонических движений и деформаций для изучения особенностей геологического развития отдельно взятой территории центральной части Бухаро-Хивинского региона в мезозое – кайнозое. Актуальность работы определяется необходимостью пересмотра традиционных методов историко-структурного анализа, на основе которых определяются условия формирования и возраст структурных ловушек нефти и газа для повышения достоверности прогнозных работ. Палеотектодинамический анализ, как новое направление изучения истории геологической эволюции, предусматривает оценку длительностей проявления тектодинамических систем (палеотектонических напряжений, тектонических движений и деформаций) разных рангов в геологической истории, изучение особенностей палеотектонического развития ранговых составляющих тектонических движений и деформаций в интервалах действия тектодинамических систем, определение относительного возраста формирования структурных элементов, их унаследованности, роли или вклада в общий процесс эволюции. Основным показателем, на основе которого определяется возможность выделения самостоятельной (целостной) тектодинамической системы, является тип поля напряжений и деформационный режим. В мезозое – кайнозое западной части Тянь-Шаня было выделено пять фаз чередования смены полей тектонических напряжений первого (для данного региона) ранга и связанных с ними деформационных режимов. В первом приближении они соответствуют ранней – средней юре, поздней юре, мелу, палеогену и неоген-четвертичному времени. Исходя из этого, в работе приводится обоснование необходимости пересмотра и модификации классических методов историко-структурного (палеотектонического) анализа, который необходимо выполнять по каждой ранговой составляющей раздельно, с учетом взаимодействия как одноранговых, так и разноранговых элементов. При таком подходе наиболее важным показателем выступает знак обратной связи между разноранговыми элементами тектодинамических систем. На примере центральной части Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона получены палеотектонические карты-схемы трех рангов за указанные выше интервалы времени. Установлены неизвестные ранее особенности структурных планов различных горизонтов и их эволюции в мезозойско-кайнозойской истории. Они послужили основой для дальнейшего традиционного историко-структурного анализа с построением изопахических треугольников по выделенным интервалам для каждой ранговой составляющей с целью оценки тектонических условий и времени формирования антиклинальных ловушек нефти и газа.

Ключевые слова

Для цитирования:

Умурзаков Р.А., Ахмедов Х.А. ОПЫТ ПАЛЕОТЕКТОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАНГОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(3):0764. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-3-0764. EDN: HGQTSZ

For citation:

Umurzakov R.A., Akhmedov H.A. Experience of Paleotectodynamic Analysis of Rank Components of Mesozoic-Cenozoic Movements and Deformations Using the Example of the Central Part of Bukharo-Khiva Region. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(3):0764. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-3-0764. EDN: HGQTSZ

1. ВВЕДЕНИЕ

Данные палеотектонических исследований имеют важное значение для понимания особенностей развития территорий и используются при решении задач нефтегазовой геологии. Это отмечается многими исследователями, и обычно описание палеотектонических исследований приводится наряду с рассмотрением структурно-тектонических показателей, которые определили особенности распределения залежей нефти и газа [Rudkevich, 1974; Mashkovich, 1976; Neuman, 1984]. Не останавливаясь детально на истории появления данного вида анализа и применения в различных регионах, следует подчеркнуть те нововведения, которые отличают наши исследования от предыдущих. Прежде всего, поясним, в чем заключается используемый нами термин «палеотектодинамический» и о каких ранговых составляющих MZ–KZ тектонических движений говорится в статье.

Термином «тектодинамика» Г.П. Горшков предлагал формулировать направление по изучению тектонических напряжений. Известна попытка выделения А.В. Пэком [Pack, 1939] специальных подразделений – «динамической тектоники» и «кинетической тектоники». Однако с появлением «тектонофизики», нацеленной на изучение механизмов образования деформационных структурных элементов [Gzovsky, 1954], такая необходимость отпала. С развитием тектонофизики и геотектоники термином «тектодинамика» П.Н. Николаевым было обозначено новое направление – ранговый анализ полей тектонических напряжений, тектонических движений и деформаций как составных элементов выделяемых тектодинамических систем разных рангов [Nikolaev, 1992]. Была разработана методика тектодинамического (или «тектонодинамического») анализа, объединяющая в себе совокупность методов выделения и изучения иерархии «тектодинамических систем», представляющих собой модель взаимодействия тектонических полей напряжений, тектонических движений и деформаций разных рангов в определенном объеме земной коры, характеризующемся свойствами целостности. Следует отметить, что некоторые исследователи используют термин «тектонодинамический» в ином смысле (например [Dyakonov, Bely, 1993; Sbitneva, 2021]). Чтобы не было путаницы, по-видимому, все же следует придерживаться терминологии в редакции самого П.Н. Николаева, используя термин «тектодинамический».

Исследования деформаций и напряжений с учетом разделения их на иерархические уровни (в том числе с учетом возрастных показателей) получили широкое развитие в работах [Sherman, 2015; Sim et al., 2018; Gintov et al., 2013; Goncharov et al., 2012; Seminsky, 2015; Cheremnykh, Dekabryov, 2023; Umurzakov, 2023]. В последние годы в связи с возросшей потребностью выделения различных этапов действия полей напряжений получены новые данные о характере проявления тектонических напряжений в разновозрастных горных породах [Cheremnykh, Dekabryov, 2023]. Применительно к изучению истории геологической эволюции земной коры отдельных территорий в пределах континентов исследования выполнялись с изучением структурных парагенезов деформаций [Sankov et al., 2015], деформационных режимов с реконструкцией палеонапряжений различных геологических интервалов времени [Gintov, 2005; Umurzakov, 2023]. На основе анализа особенностей тектонических движений и деформаций в мезозойско-кайнозойской истории западной части Тянь-Шаня удалось установить длительности и конкретные интервалы проявления палеотектодинамических систем разных рангов [Umurzakov, 2023]. Была предложена методика палеотектодинамических исследований, которая названа историко-тектодинамическим (или палеотектодинамическим) анализом. По своей сути палеотектодинамический анализ представляет собой новое направление изучения истории геологической (тектодинамической) эволюции отдельных регионов с выделением иерархии палеотектодинамических систем разных рангов, изучения особенностей их развития во времени и в пространстве. В работе [Umurzakov, 2023] было отмечено, что главным показателем, на основе которого определяется возможность выделения самостоятельной (целостной) тектодинамической системы, является тип поля напряжений и деформационный режим. В мезозое – кайнозое западной части Тянь-Шаня было выделено пять фаз чередования смены полей тектонических напряжений и деформационных режимов. Поскольку они генетически связаны с разными группами воздействующих факторов, их изучение должно быть соответствующим. Это обстоятельство требует модификации классических методов историко-структурного (палеотектонического) анализа – его необходимо выполнять по каждой ранговой составляющей отдельно, с учетом взаимодействия их между собой, с оценкой их вклада в общую картину деформации.

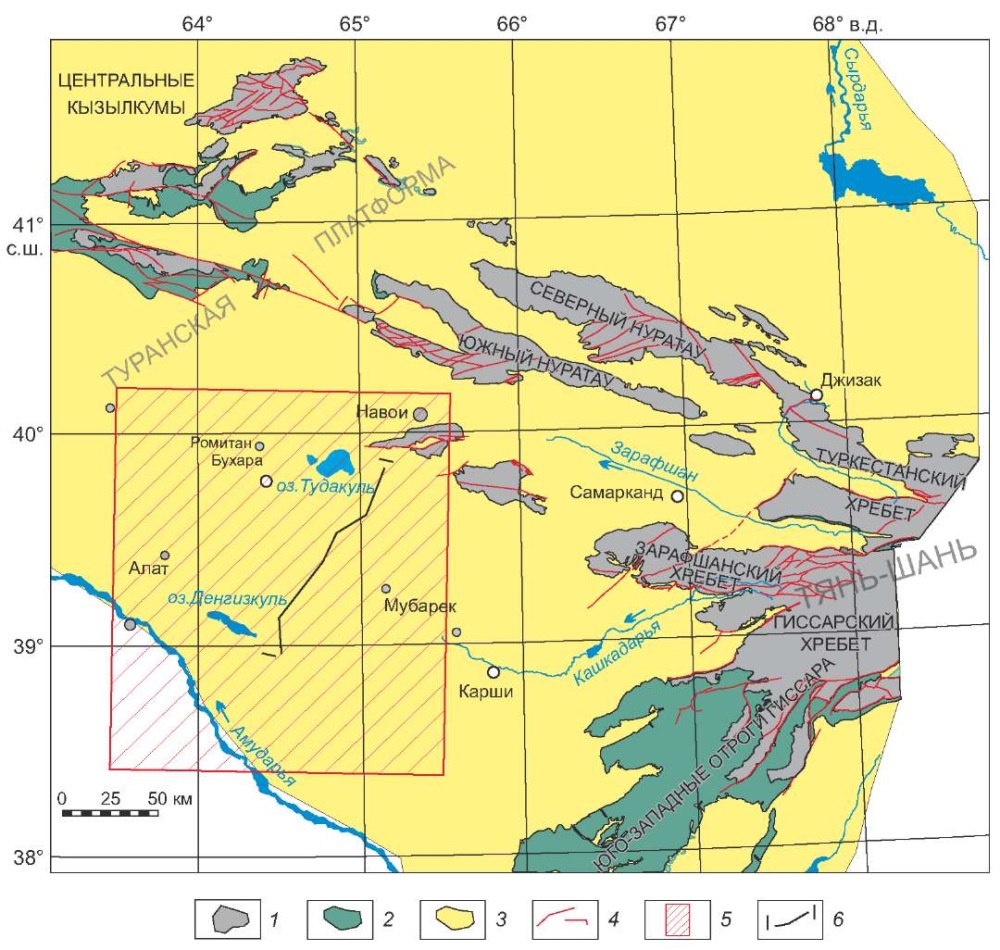

Апробация методики палеотектодинамического анализа в условиях западной части Тянь-Шаня и прилегающей территории Туранской плиты позволила установить характерные интервалы времени проявления деформационных режимов [Umurzakov, 2023] (смена условно «активных» и условно «пассивных» фаз): пермотриас – средняя юра; средняя – поздняя юра; поздняя юра – ранний мел; поздний мел – палеоцен – эоцен; олигоцен – неоген-четвертичный период. Каждый из этих интервалов характеризуется своим типом поля тектонических напряжений, определяющим целостность тектодинамической системы. Ниже приводится описание результатов выделения по этим временным интервалам разноранговых составляющих тектонических движений и деформаций на примере территории (рис. 1) центральной части Бухаро-Хивинского региона (БХР).

Рис. 1. Обзорная карта-схема исследуемого региона с элементами геологии.

Элементы геологического строения: 1 – выходы палеозойских образований; 2 – выходы мезозойских отложений; 3 – кайнозойский покров; 4 – разрывные нарушения; 5 – исследуемая территория центральной части Бухаро-Хивинского региона; 6 – линия профиля схематического геологического разреза.

Fig. 1. Overview map-diagram of the studied region with elements of geology.

Elements of geological structure: 1 – outcrops of Paleozoic formations; 2 – outcrops of Mesozoic deposits; 3 – Cenozoic cover; 4 – rupture violations; 5 – the studied area of the central part of Bukharo-Khiva region; 6 – line of profile of schematic geological section.

2. СВЕДЕНИЯ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ И НОВЕЙШЕЙ СТРУКТУРЕ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

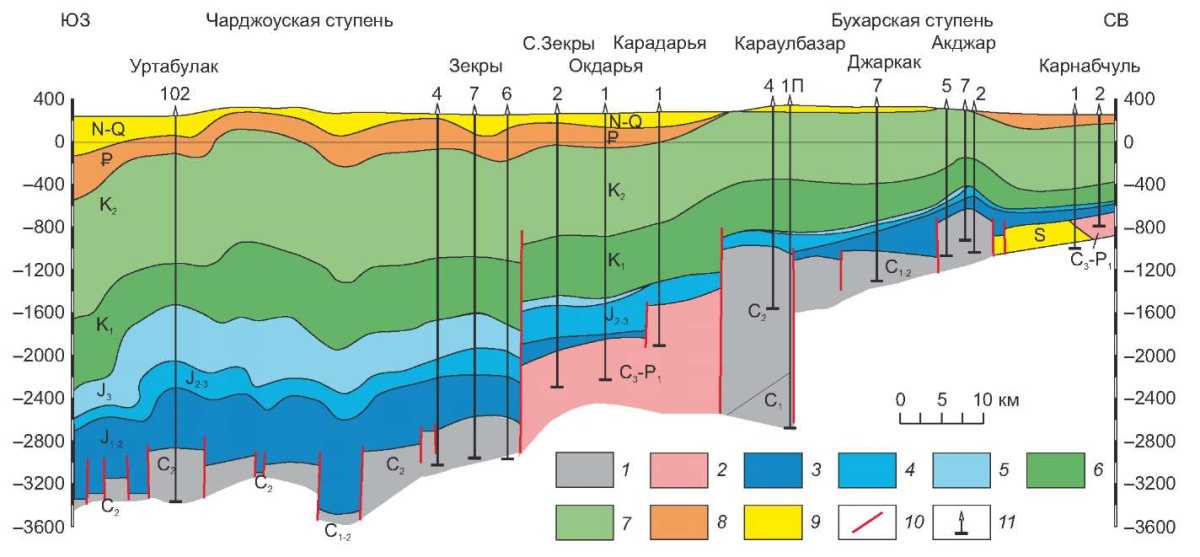

Самыми древними породами, вскрытыми в скважинах, являются докембрийские (площадь Ташкудук, скв. 2, 3, 4) [Bogdanov, 2018]. Они представлены амфиболитами, гнейсами сланцевой текстуры. Кембрийские и силурийские породы – это кристаллические сланцы кварц-альбит-амфиболового состава с хлоритизацией и графитизацией верхних отложений. Девонские отложения – это известняки и доломиты, они встречаются реже. Верхнюю часть разреза палеозоя слагают отложения нижне- и среднекаменноугольного, верхнекаменноугольно-пермского (рис. 2) возраста (Бештепе, Караулбазар) [Bogdanov, 2018]. Юрские отложения залегают на эродированной поверхности палеозоя. Они подразделяются на три формации (рис. 2): терригенную (нижнесреднеюрская), карбонатная (средневерхнеюрскую: келловей – киммеридж), соляно-ангидритовую (верхнеюрская: титон) [Babaev, 1966; Nugmanov, 1986, 2010]. Наиболее представительные разрезы юрских отложений вскрыты на площадях Кульбешкак (скв. 7), Янгиказган (скв. 6), Учкыр (скв. 31) [Bogdanov, 2018].

Рис. 2. Схематический геологический разрез по профилю I-I (по [Bogdanov, 2018], с уточнениями и дополнениями).

1–9 – геологические образования разного возраста: 1 – палеозойские, преимущественно карбоновые, 2 – позднекарбоновые – пермские, 3 – раннесреднеюрские, 4 – среднепозднеюрские, 5 – позднеюрские, 6 – раннемеловые, 7 – позднемеловые, 8 – палеогеновые, 9 – неоген-четвертичные; 10 – разрывные нарушения; 11 – буровые скважины.

Fig. 2. Schematic geological section along profile I-I (according to [Bogdanov, 2018], with clarifications and additions).

1–9 – geological formations of various ages: 1 – Paleozoic, mainly carboxylic, 2 – Late Carboniferous-Permian, 3 – Early Middle Jurassic, 4 – Middle Late Jurassic, 5 – Late Jurassic, 6 – Early Cretaceous, 7 – Late Cretaceous, 8 – Paleogene, 9 – Neogene-Quaternary; 10 – rupture faults; 11 – boreholes.

Меловые отложения подразделяются на три части [Babaev, 1966; Davlyatov, 1971; Yegamberdyev et al., 1976]: нижняя – красноцветная, молассовая формация, которая объединена в неоком-апт; средняя – терригенно-глауконитовая формация – альб-сенон; верхняя, неоднородного генезиса, представленная морскими, лагунными и по периферии зон осадконакопления – породами континентального происхождения. Общая мощность пород мела составляет 1900–2100 м, они выдержаны по всему региону, представлены в основном терригенными образованиями (переслаиванием песчаников, алевролитов, глин, гравелитов, известняка-ракушечника) и лишь в верхней части – отложениями прибрежно-морского происхождения.

Разрез палеогена начинается с позднего палеоцена бухарским ярусом (₽1), представленным известняками с включениями гипса. Местами встречаются и терригенные отложения. На площади Алат (юго-запад территории) в известково-гипсовой толще отмечены прослои мелкозернистых песчаников [Babaev, 1966]. В этой работе отмечается, что палеоцен и эоцен сложены тонкозернистыми терригенно-карбонатными фациями, а олигоцен – более грубыми, глинистыми образованиями. Олигоценовые (₽3) отложения резко отличаются от подстилающих эоценовых глин литологическим составом, окраской пород и типом ископаемых органических остатков. Они представлены глинами, алевролитами, песчаниками с красноватым оттенком. Общая мощность палеогеновых отложений 566 м (Зап. Бештепе, скв. 1), что обусловлено преднеогеновым размывом поверхности палеогена.

Неогеновая система в нижней части представлена красноцветными глинами нижнего миоцена (агитминская свита). Плиоцен сложен песчаниками с чередованием глинистых отложений. Породами верхнего плиоцена являются серые песчаники, пески с прослоями глин. Между нижнемиоценовыми – среднеплиоценовыми образованиями и верхним плиоценом почти на всей территории отмечаются размывы. Мощность неогеновых отложений 400–600 м. В сводах поднятий отмечены размывы, что свидетельствует о значительной дифференциации тектонических движений в неогене.

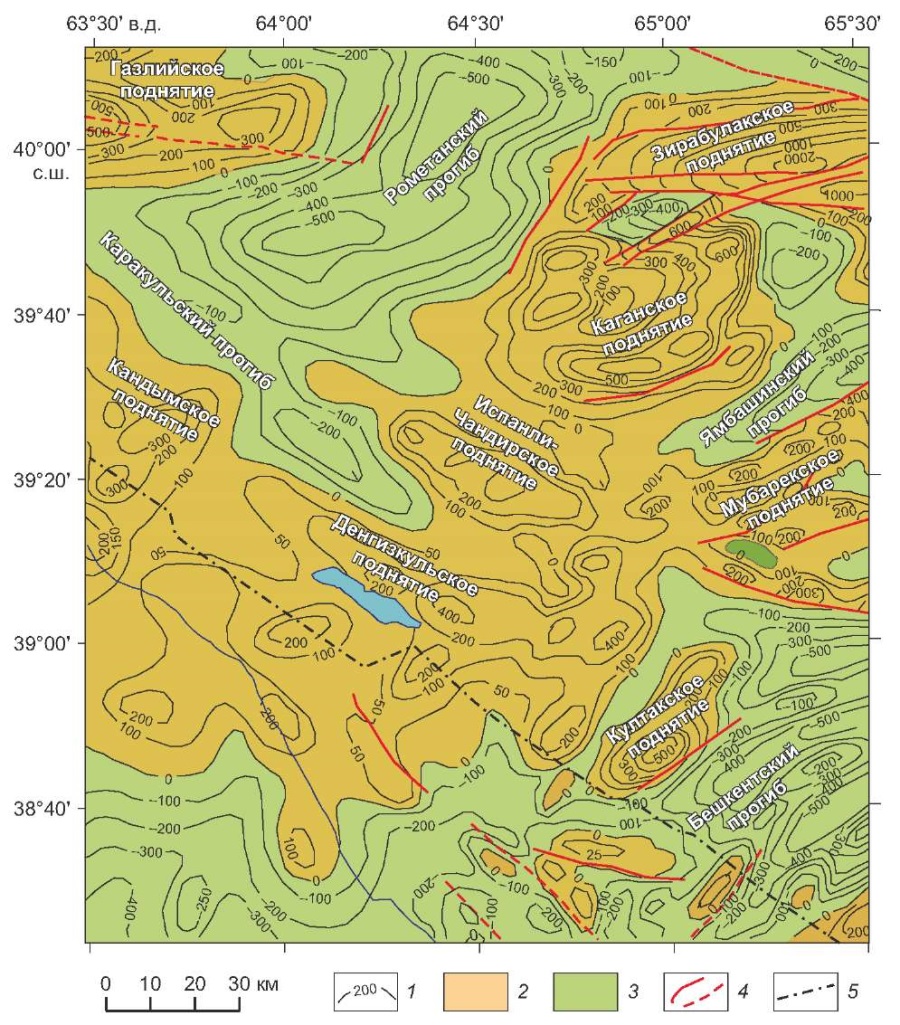

На рис. 3 приводится обобщенная карта новейшего структурного плана территории. Здесь проявляют себя преимущественно относительно невысокие поднятия – на северо-западе – Газлийское (300–500 м), в средней части – Каганское (300–500 м), Испанлы-Чандырское (200–400 м), Мубарекское (200–400 м), Кандымское (200–450 м), несколько южнее – Денгизкульское (200–300 м), Култакское (300–600 м).

Рис. 3. Схематическая карта новейшей структуры центральной части БХР (составили Р.А. Умурзаков, Х.Р. Ахмедов в 2022 г. на основе опубликованных данных).

1 – изолинии амплитуд новейших деформаций, в метрах; 2 – области поднятий; 3 – области опусканий; 4 – разрывные нарушения, выраженные на поверхности; 5 – государственная граница.

Fig. 3. Schematic map of the latest structure of the central part of the BHR (compiled by R.A. Umurzakov, H.R. Akhmedov in 2022 based on published data).

1 – isolines of amplitudes of the latest deformations, in meters; 2 – areas of uplifts; 3 – areas of lowering; 4 – rupture disturbances expressed on the surface; 5 – state border.

Лишь в северо-восточной части наблюдается Зирабулакское поднятие с максимальными значениями до 1500–2000 м. Газлийское и Каганское поднятия разделяет обширный Рометанский прогиб (–400...–500 м) северо-восточного (юго-западного) простирания, который в юго-западной части сочленяется с Каракульским прогибом (–100...–200 м) северо-западного (юго-восточного) простирания. В восточной части территории отмечается относительно узкий Ямбашинский прогиб (–100...–400 м), разделяющий Мубарекское и Каганское поднятия. В юго-западной части территории представлен фрагмент Бешкентского прогиба (–200... –500 м), который к востоку сочленяется с Кашкадарьинским.

Такой структурный план характерен для приповерхностной части территории, где структурные планы глубоких горизонтов отличаются от изложенного (как будет показано ниже) и имеют структурные элементы преимущественно северо-западного (юго-восточного) простирания. Здесь же в качестве одного из главных элементов в разрезе выделяется Учбаш-Каршинская (УБК) флексурно-разрывная зона (ФРЗ), протягивающаяся от южных склонов Газлийского поднятия вдоль северо-западной части Каракульского прогиба, ограничивая Бешкентский прогиб в северо-восточной части. Она разделяет территорию исследований по кровле палеозойского основания на Чарджоускую и Бухарскую ступени. Характерной особенностью БХР является ступенчатое погружение поверхности фундамента с северо-востока на юго-запад. Палеозойское основание залегает на глубине от 700 до 5000 м и более. Таким образом, территория исследований представляет собой сложную тектоническую картину наложения разновозрастных тектонических движений и деформаций, для изучения которой был привлечен ранговый палеотектодинамический анализ.

3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА РАЗЛОЖЕНИЯ НА РАНГОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Для анализа были привлечены практически все имеющиеся палеотектонические материалы, полученные предыдущими исследователями. Палеотектонический анализ по региону проводили А.Г. Бабаев, М.Э. Эгамбердыев, А.Х. Нугманов и др. Наиболее поздними являются работы А.Х. Нугманова по изучению зависимости нефтегазовой продуктивности ловушек от времени их формирования [Nugmanov, 1981, 2004, 2009], а также условий формирования и закономерностей размещения ловушек нефти и газа в юрских отложениях в целом и в карбонатных отложениях в частности [Nugmanov, 2010]. Для разложения тектонических движений на ранговые составляющие в качестве исходных карт послужили палеотектонические карты с элементами мощностей отложений, полученные А.Х. Нугмановым для различных интервалов геологического времени. Для их построения использовано большое число скважин, из которых к исследуемому региону относятся около 320. Эти данные были дополнены новыми материалами скважин – всего по центральной части БХР использовано более 400 скважин, позволивших дополнить и уточнить карты изопахит изученных интервалов. Построение ранговых палеотектонических карт проводилось для «активных» и «пассивных» фаз ритмов первого ранга, для которых характерны различные поля тектонических напряжений, определяющие деформационные режимы [Umurzakov, 2023]. Этим фазовым интервалам наиболее соответствуют отрезки времени: ранняя – средняя юра, поздняя юра, мел, палеоген и неоген четвертичный.

Для получения ранговых карт по каждому из выделенных интервалов использована методика декомпозиции [Nikolaev, 1992] с расчетами средних значений мощности методом «скользящей средней» на различных окнах, размеры которых соответствуют масштабным параметрам тектодинамических систем [Umurzakov, 1989, 2011, 2012]. В исследуемом регионе поперечные размеры площадок (окон) осреднения составили 10, 25 и 95 км. Элементы структурного плана, соответствующие первой (низшей для региона) ранговой составляющей, получены путем осреднения с окном 95×95 км. Для определения второй ранговой составляющей от средних значений амплитуд, полученных с окном 25×25 км, вычитались осредненные значения с окном 95×95 км. Значения составляющей третьего ранга определялись на основе вычитания осредненных значений с окном 25×25 из значений, полученных с окном 10×10 км. Таким образом, для каждого интервала времени (активных и пассивных фаз) были составлены схематические палеотектонические карты первого, второго и третьего ранга в значениях вертикальных амплитуд движений и деформаций.

4. ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ПЛАНОВ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ ПАЛЕОТЕКТОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗНЫХ РАНГОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА В MЕЗОЗОЕ – КАЙНОЗОЕ

В результате выполненных исследований составлены структурные карты тектонических движений и деформаций трех рангов (условно 1, 2 и 3-го), которые проявили себя в интервалах: в ранней – средней юре, в поздней юре, в мелу, в палеогене и в неогене – квартере. Их анализ позволил выявить неизвестные ранее особенности палеотектонического развития территории в мезозое – кайнозое.

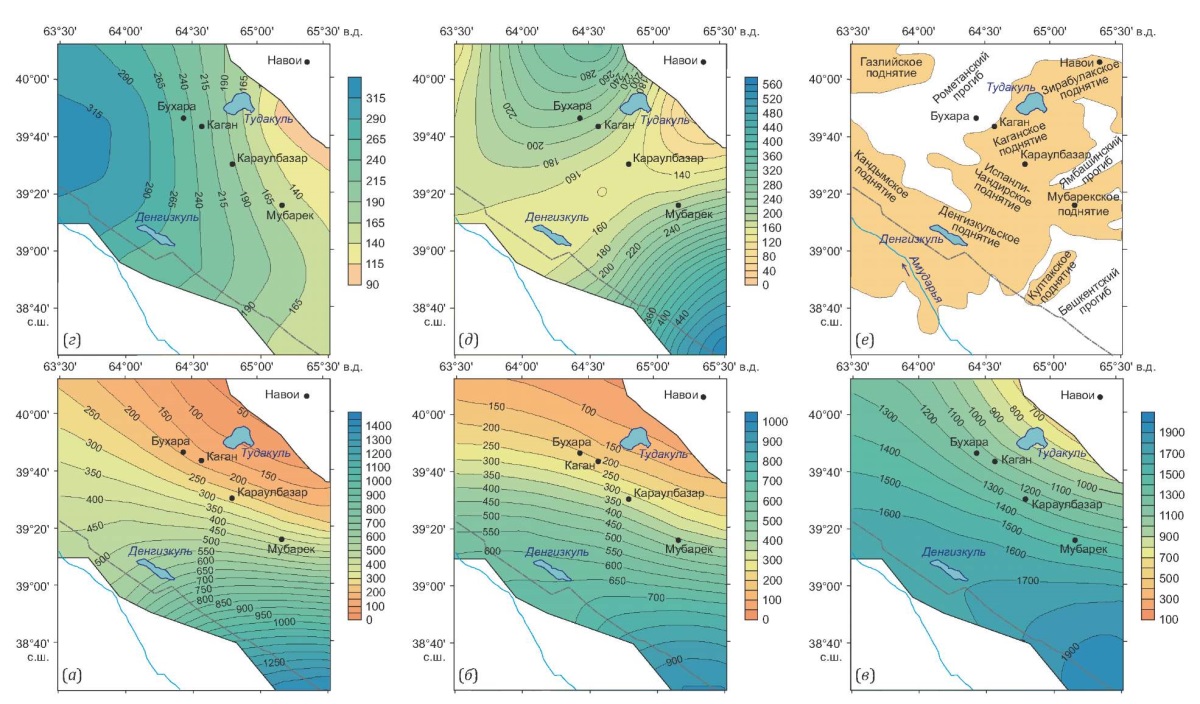

4.1. Особенности развития структурных планов составляющих движений и деформаций тектодинамических систем первого ранга

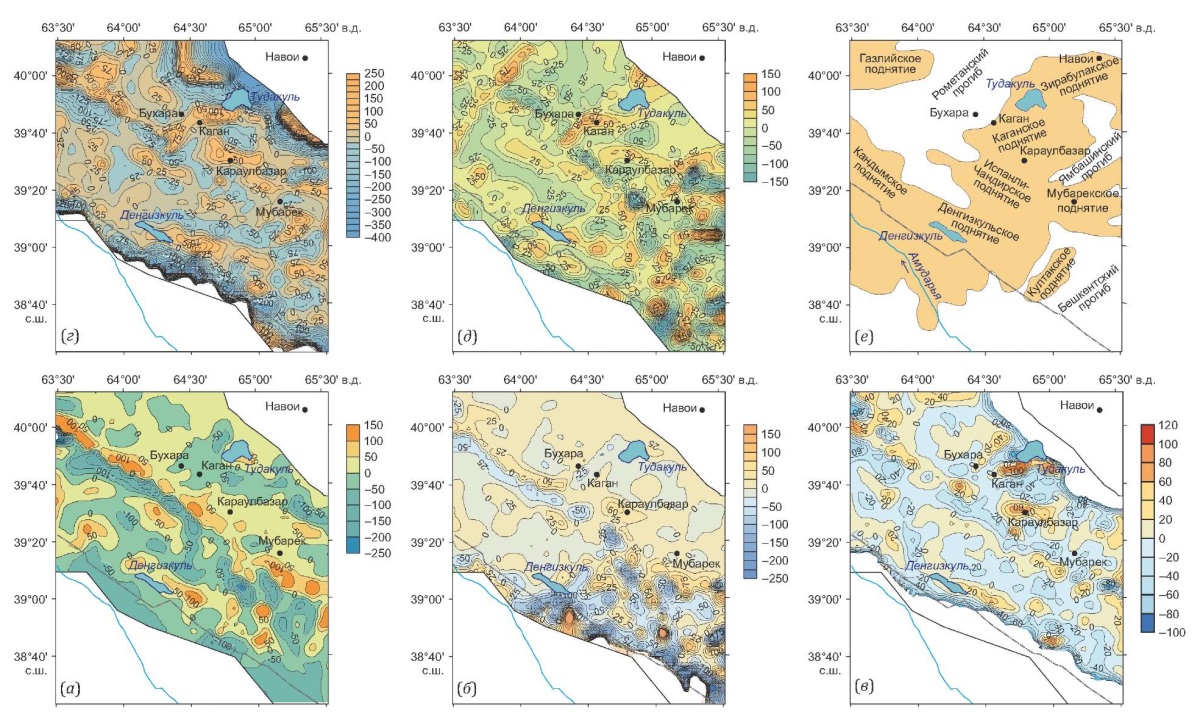

На рис. 4, а–д, приводятся палеотектонические карты-схемы движений и деформаций 1-го ранга, которые проявили себя в отмеченных интервалах времени: в ранней – средней юре (рис. 4, а), в поздней юре (рис. 4, б), в меловое (рис. 4, в), в палеогеновое (рис. 4, г), в неоген-четвертичное (рис. 4, д). Анализ этих графических материалов показывает характер изменения структурных планов по мере геологического развития региона от ранней средней юры до неоген-четвертичного периода включительно. Вначале северо-восточная часть исследуемой территории, судя по относительно меньшим мощностям, представляется как обширное относительное поднятие, а юго-восточная часть, судя по величине мощностей, как крупная область погружения (рис. 4, а). Такая картина наблюдается и во 2 (рис. 4, б), и в 3-й фазе (рис. 4, в). Вместе с этим наблюдается постепенное наступление области погружения в сторону поднятий с небольшим разворотом по часовой стрелке. В ранней и средней юре впадина имеет субширотное простирание, в поздней юре простирание области опусканий меняется и в меловое время приобретает отчетливое северо-западное (юго-восточное) направление и имеет наибольшее (по площади) распространение (рис. 4, в). Наблюдается тенденция расширения области погружения по часовой стрелке, и в палеогене структурный план имеет вид контактовой зоны обширной впадины и поднятия субмеридиональной ориентировки (рис. 4, г).

Условную границу между опусканием и поднятием можно провести вдоль линии оз. Тудакуль – Караулбазар – Мубарек. Обширная территория в районе к западу от меридиана Бухара – оз. Денгизкуль (куда приурочены участки новейших структур – Газлийского поднятия, Рометанского прогиба Кандымского и Денгизкульского поднятий (см. рис. 3)) представляется областью опускания 1-го ранга (рис. 4, г). В неоген-четвертичное время структурный план движений и дефомаций имеет уже другой вид – наблюдается крупная положительная структура северо-западной (юго-восточной) ориентировки с приподнятой северо-восточной частью (рис. 4, д).

Область поднятия имеет большее распространение, объединяет участки новейших поднятий – Денгизкульского, Испанлы-Чандырского и Каганского (рис. 4, д). Крупная положительная структура северо-восточной ориентировки с северо-западной стороны граничит с Рометанским прогибом, а в юго-восточной части – с Бешкентским.

Рис. 4. Структурный план движений и деформаций первого ранга интервалов времени: (а) – нижней – средней юры; (б) – поздней юры; (в) – мела; (г) – палеогена; (д) – неоген-четвертичного; (е) – упрощенная схема положения новейших поднятий и прогибов из рис. 3. Здесь и далее: изолинии – мощность отложений, в метрах; коричневый цвет – относительное поднятие, зеленый – относительное опускание.

Fig. 4. Structural plan of movements and deformations of the first rank of time intervals: (а) – Lower – Middle Jurassic; (б) – Late Jurassic; (в) – chalk; (г) – Paleogene; (д) – Neogene-Quaternary; (е) – simplified diagram of the position of the newest uplift and lowering from Fig. 3. Here and further: isolines – thickness of deposits, in meters; colors mean: brown – relative lifting, green – relative lowering.

4.2. Особенности развития структурных планов составляющих движений и деформаций тектодинамических систем второго ранга

Палеотектонические карты-схемы второго ранга за указанные интервалы времени отличаются другим структурным планом (рис. 5). Их анализ показывает, что каждая фаза характеризуется своеобразным структурным планом – имеются сходства и различия. В нижнесреднеюрское время на уровне второго ранга отмечены несколько зон относительных поднятий: Мубарекская, Бухаро-Газлийская, Кандымская и небольшое отдельное Денгизкульское. Мубарекская зона отделяется от Бухаро-Газлийской небольшой седловиной (в районе Кагана), которая соединяет небольшую Тудакульскую впадину с крупной зоной относительных опусканий северо-западного простирания – от участка Бешкентского прогиба до Каракульской впадины (рис. 5, а).

Такой структурный план, но с увеличением зоны относительных поднятий, прослеживается во второй фазе (в поздней юре) (рис. 5, б). Область поднятия имеет общую северо-западную ориентацию и объединяет Газлийское и Мубарекское поднятия. Между ними наблюдается небольшой пониженный участок седловидной формы. В южной части территории отмечается крупная зона опусканий, объединяющая три участка (с максимальной мощностью отложений): Бешкентский, Култакский и Денгизкульский (рис. 5, б). Отдельно проявляется относительное поднятие вблизи Кандыма, к северу от которого размещается впадина, пространственное положение которой соответствует Каракульской. С востока эта впадина ограничена небольшой перемычкой, соединяющей Кандымское поднятие с Мубарек-Газлийской областью поднятий. Граница юго-западного крыла Мубарек-Газлийской области поднятий совпадает с зоной, известной как Учбаш-Каршинская (УБК) флексурно-разрывная зона (ФРЗ). Весьма вероятно, что формирование такого структурного плана 2-го ранга позднеюрских движений связано с активизацией в это время блоковых вертикальных движений домезозойского фундамента по УБК ФРЗ. Она разделяет территорию на Бухарскую ступень, относительно более приподнятую по кровле палеозоя, и Чарджоускую, относительно пониженную. Судя по значениям изолиний, суммарная амплитуда перемещения за время действия второго ранга в интервале поздней юры может составить около 275–400 м (рис. 5, б). Формирование такого структурного плана можно связывать с общей тектодинамической картиной напряженного состояния региона в это время, которая характеризуется субмеридиональной ориентировкой оси (σ1) растяжения при вертикальной ориентировке оси (σ3) сжатия и субширотной промежуточной оси (σ2) [Umurzakov, 2023].

Значительное расширение области опусканий с формированием крупной впадины северо-западной ориентировки наблюдается в интервале 3-й фазы движений (в пределах мелового времени) (рис. 5, в). Видно отступление поднятия (или наступления впадины) на северо-востоке при общем сохранении простирания.

Структурный план движений и деформаций второго ранга 4-й фазы (в пределах палеогенового времени, рис. 5, г) выглядит по-другому. Здесь проявилось Каганское поднятие – в средней части территории и на северо-западе – фрагмент Газлийского поднятия, которые разделяются небольшой перемычкой (рис. 5, г).

Она разделяет также Рометанский прогиб на севере с крупной протяженной зоной прогибов северо-западной (юго-восточной) ориентировки – от участка Каракуль на западе, протягиваясь между Каганским и Денгизкульским поднятиями до Мубарекского поднятия. В южной части территории отмеченная зона прогибов граничит с зоной поднятий северо-западного (юго-восточного) простирания, которая объединяет Култакское, Денгизкульское и Кандымское поднятия (рис. 5, г).

В неоген-четвертичное время (рис. 5, д) в северной части территории Каганское и Зирабулакское поднятия объединены в единую зону поднятий северо-восточной ориентировки. В южной части по небольшой по ширине перемычке эта зона соединяется с зоной Денгизкульских поднятий, которая тянется на северо-запад, объединяя Култакское, Денгизкульское и Кандымское поднятия. Эта зона поднятий в восточной части причленяется к Бешкентскому прогибу, в средней части граничит с Каракульской впадиной.

Каган-Зирабулакская зона поднятий в западной части находится в сочленении с Рометанским прогибом, который имеет такую же ориентировку, но в южной части соединяется с Каракульским прогибом северо-западного простирания (рис. 5, д). При сопоставлении структурных планов палеотектонических карт второго ранга 4 (рис. 5, г) и 5-й фаз (см. рис. 4, д) тектонических деформаций можно видеть, что положение отдельных новейших структурных элементов 5-й фазы стало оформляться еще во время 4-й (в палеогене), однако в 5-ю фазу больше появляются элементы северо-восточной ориентировки.

Рис. 5. Структурный план движений и деформаций второго ранга интервалов времени: (а) – нижней – средней юры; (б) – поздней юры; (в) – мела; (г) – палеогена; (д) – неоген-четвертичного; (е) – упрощенная схема положения новейших поднятий и прогибов из рис. 3.

Fig. 5. Structural plan of movements and deformations of the second rank of time intervals: (а) – Lower – Middle Jurassic; (б) – Late Jurassic; (в) – chalk; (г) – Paleogene; (д) – Neogene-Quaternary; (е) – simplified diagram of the position of the newest uplift and lowering from Fig. 3.

Таким образом, анализ палеотектонических карт второго ранга показывает, что в пределах каждой фазы первого, второго и третьего ритма тектонических движений первого (регионального) ранга структурные планы различны, за небольшим исключением сходства общего структурного рисунка 2 (позднеюрской) и 3-й (меловой) фазы, а также положений отдельных зон прогибов и поднятий 4 (палеогеновой) и 5-й (неоген-четвертичной) фазы. В различные фазы движений и деформаций мезозойско-кайнозойской истории имели место самостоятельные структурные преобразования и неоген-четвертичные элементы не являются унаследованными от юрских, как это отмечалось А.Х. Нугмановым [Nugmanov, 2009]. Вместе с тем по этим материалам однозначно видно, что отражение элементов ступенчатого строения домезозойского фундамента (Бухарская и Чарджоуская ступени) в осадочном чехле мезозойских отложений начало проявляться с позднеюрского времени. Признаков отражения их в раннесреднеюрское время не обнаружено. В палеогеновое и неоген-четвертичное время не видно также единой активности развития блоков ступени по зоне УБК ФРЗ.

4.3. Особенности развития структурных планов составляющих движений и деформаций тектодинамических систем третьего ранга

Анализ структурных планов движений и деформаций тектодинамических систем третьего ранга показывает, что по сравнению со структурным планом 2-го ранга здесь имеют место как обособленные проявления отдельных локальных поднятий и впадин, так и отдельные их зоны. Такие зоны, например, в раннесреднеюрское время приобрели характерную линейно вытянутую форму в основном северо-западного (юго-восточного) простирания (рис. 6, а). Они разделены впадинами и прогибами, вытянутыми вдоль поднятий. В южной части территории можно выделить зону поднятий Денгизкуль-Култакской группы, а в западной части – локальные поднятия в районе Кандымского участка. Они представлены в виде цепочки обособленных поднятий, отдельные из которых соединены узкими седловинками (например, Денгизкульско-Култакская).

К северу от них наблюдается узкая зона впадин, вытянутая в северо-западном направлении – от юго-западной части Бешкентского прогиба до Каракульского участка. В юго-западной части территории форма зоны прогибов отличается от северо-западной, где она приобретает четко выраженную узкую вытянутую форму. Севернее этой зоны прогибов наблюдается цепочка локальных поднятий северо-западного простирания: от участка Мубарек, с южной стороны Караулбазара, до восточной окраины Газлийского участка.

Структурные планы территории к юго-западу и северо-востоку от этой зоны различаются. В южной части прогибы имеют четкую линейную вытянутость и более глубокие четко выраженные замкнутыми изолиниями локальные поднятия (рис. 6, а). В северо-восточной части территории впадины более широкие, не имеют такой вытянутости, имеют меньшую амплитуду на фоне более плоской равнинной территории без явных локальных поднятий – район Рометанского прогиба, Бухары, Кагана, оз. Тудакуль (рис. 6, а). Такая особенность структурного плана может свидетельствовать о влиянии блоковых подвижек домезозойского фундамента по зоне Учбаш-Каршинской ФРЗ с формированием Бухарской и Чарджоуской ступеней, а также ступени в более южной части территории, которая названа авторами Амударьинской (рис. 6, а). В палеотектонической карте-схеме третьего ранга 2-й фазы (в пределах позднеюрского времени) сохраняется северо-западная ориентировка локальных поднятий лишь на Каганско-Газлийском участке (рис. 6, б).

Здесь наблюдается узкая вытянутая зона поднятий, которая граничит на юго-западе с узким прогибом. На юго-восточном продолжении наблюдаются обособленные отдельные локальные поднятия и впадины, которые не объединяются в вытянутые зоны.

В общем, почти вся юго-восточная часть территории характеризуется набором бессистемных локальных поднятий и впадин (рис. 6, б). Эта площадь является более опущенной по сравнению с остальной частью территории. Резко выраженной границы, разделяющей территорию на ступени, не наблюдается. Видна лишь четко выраженная Каганско-Газлийская зона узких прогибов и опусканий на фоне общего относительно более спокойного структурного плана. Эта зона пространственно совпадает с северо-западной частью Учбаш Каршинской ФРЗ (рис. 6, б).

На палеотектонической карте-схеме третьего ранга 3-й фазы (в пределах мелового времени) структурный план имеет свои особенности (рис. 6, в). Прежде всего он характеризуется весьма малыми амплитудами положительных и отрицательных движений третьего ранга. Наблюдается сходство с предыдущими картами в общей северо-западной ориентировке элементов. В северо-восточной части территории отмечены субширотные ориентировки поднятий и впадин. В целом обращает на себя внимание то, что структурный план третьего ранга 3-й фазы представлен наложением двух основных ориентировок структурных элементов: северо-западной в северо-западной и южной части территории и субширотной, которая больше проявляется в северо-восточной части территории (рис. 6, в).

Палеотектоническая карта-схема третьего ранга 4-й фазы (в пределах палеогенового времени) тектонических движений приводится на рис. 6, г. Как видно, в ней вновь преобладают северо-западные (юго-восточные) ориентировки структурных элементов, как это наблюдалось в раннесреднеюрское время (рис. 6, а). Структурный план отличается незначительным преобладанием положительных структурных элементов и едва заметным наложением в центральной части элементов структуры северо-восточной (юго-западной) ориентации.

Увеличение в структурном плане элементов северо-восточной (юго-западной) ориентации наблюдается в палеотектонической карте 5-й фазы, которая проявилась в интервале неоген-четвертичного времени (рис. 6, д). Здесь отчетливо наблюдается серия как минимум из трех наиболее протяженных параллельных зон поднятий северо-восточной ориентировки: первая, на северо-западе, между Газлийским и Рометанским участками; вторая протягивается вблизи Бухары, между Рометанским и Каганским участками; третья, менее выраженная, тянется от Мубарека до Денгизкуля (рис. 6, д). К юго-востоку от этой зоны цепочка локальных структур (поднятий и впадин) приобретает субмеридиональную ориентировку (их наблюдается две).

Общий структурный план характеризуется наложением в основном двух ориентировок – северо-восточной (юго-западной) и северо-западной (юго-восточной) (рис. 6, д). Следует отметить, что в зонах поднятий и опусканий северо-западной ориентировки наблюдаются преимущественно северо-восточные ориентировки локальных впадин в пределах этих зон.

Это обстоятельство может свидетельствовать о более глубинном генезисе и более стабильном проявлении северо-западной составляющей тектонических движений при кратковременном и импульсном генезисе приповерхностных элементов северо-восточного простирания. Это обстоятельство не нашло своего отражения в проведенных ранее исследованиях [Nugmanov, 2010; Hikmatullaev et al., 2013; Shoymuratov, 2020; Khalismatov et al., 2021].

Рис. 6. Структурный план движений и деформаций третьего ранга интервалов времени: (а) – нижней – средней юры; (б) – поздней юры; (в) – мела; (г) – палеогена; (д) – неоген-четвертичного; (е) – упрощенная схема положения новейших поднятий и прогибов из рис. 3.

Fig. 6. Structural plan of movements and deformations of the third rank of time intervals: (а) – Lower – Middle Jurassic; (б) – Late Jurassic; (в) – chalk; (г) – Paleogene; (д) – Neogene-Quaternary; (е) – simplified diagram of the position of the newest uplift and lowering from Fig. 3.

5. ОБСУЖДЕНИЕ

В платформенных территориях, к которым относится исследуемый регион, обычно выделяется три категории зон нефтегазонакопления [Bakirov, 1973; Bakirov et al., 2012; Rudkevich, 1974]: 1) области и районы внутриплитных поднятий первого порядка; 2) области и районы бортов впадин и мегапрогибов, осложненных уступами, ступенями, наличием цепочки линейных структур, а также полос выклинивания различной протяженности, литологическим земещением одних пород другими, несогласиями стратиграфического и тектонического типа; 3) участки выступов во впадинах, к которым приурочены поднятия второго порядка. Исследуемая территория Бухарской и Чарджоуской ступеней относится ко второй категории, где имеют место осложнения бортов впадин и поднятий различными структурными элементами. До настоящего времени исследователи придерживаются такой схемы геологического строения при исследованиях нефтегазоносности этого региона [Sivaykova, Khafizov, 2017]. Такое разделение основано на приуроченности этих зон к геоструктурным элементам различных порядков, что уже, в первом приближении, имеет под собой элементы структурно-иерархического подхода. Следует отметить, что элементы рангового анализа применительно к изучению нефтегазоносности впервые использовал В.А. Зайцев на примере платформенной территории России [Zaitsev, 1997]. Эти исследования были нацелены на поиск связей распределения месторождений углеводородов с новейшими структурными элементами [Ryabukhina et al., 2002; Zaitsev, 2003]. Однако, в отличие от предыдущих исследований ранговый палеотектодинамический анализ охватывает весь мезозойско-кайнозойский интервал, имеет обоснование выделения иерархических уровней, связанных с определенными деформационными режимами и полями тектонических напряжений соответствующих тектодинамических систем разного ранга [Umurzakov, 1989, 2011, 2012, 2023; Zaitsev, 2021].

В рамках системной тектодинамической модели тектоносферы связь между распределением газонефтеносности и структурными формами территории приобретает качественно новую окраску. Она определяется не только структурной формой, но и динамическими и кинематическими показателями тектодинамики, видом обратной связи между системами разного ранга и др., т.е. имеет интегрированный, комплексный характер. В работе [Zaitsev, 2021] отмечено, что «в такой иерархически построенной системе полей напряжений, деформаций и перемещений формирование газового или нефтяного месторождения наиболее тесно будет связано с тектодинамическим рангом, наиболее близким по масштабному уровню. Выделив тектонические структуры именно этого ранга из общей интегральной картины, мы получаем возможность в значительной степени увеличить величину корреляции между ними, что позволяет в конечном итоге делать прогноз более достоверным и точным» [Zaitsev, 2021]. К этому следует, пожалуй, добавить, что в создание благоприятных условий для накопления залежей углеводородов (формирование зон миграции, разного вида ловушек, их возрастной фактор и др.) участвует не один ранг тектодинамической системы, но и другие, более низшие и более высшие, вклад которых еще предстоит исследовать. В связи с этим ранговый тектодинамический анализ имеет значение для прогнозирования не только места скопления залежей, но и природы их формирования.

В работах А.Х. Нугманова [Nugmanov, 2004, 2009, 2010] было отмечено, что на формирование структур ловушек немаловажное влияние оказывают палеогеографические, геохимические условия, а также время их формирования. Эти показатели, несомненно, являются объектами палеотектонических исследований, которые и требуют методологически новых подходов, одним из примеров которых является обсуждаемый в настоящей статье ранговый палеотектодинамический анализ. Полученные первые результаты свидетельствуют о возможности в значительной степени увеличить информативность используемых материалов и повысить достоверность прогнозных работ.

Одним из выводов А.Х. Нугманова, сделанного по результатам «традиционного» палеотектонического анализа, является то, что он считает формирование ловушек в течение всего юрско-палеогенового времени унаследованным и прерывистым. К таким зонам были отнесены участки конседиментационного сокращения мощности отдельных подразделений юрско-палеогенового разреза, где вероятность формирования ловушек являлась высокой. Несмотря на обеспеченность проведенных исследований скважинными и другими материалами, предыдущим исследователям не удалось выявить степень нарушенности более поздними деформациями перспективных юрских и меловых горизонтов. Возможно поэтому сделаны выводы, что новейшие структурные формы в пределах БХР не являются перспективными на нефть и газ. Однако применение рангового палеотектодинамического анализа позволило получить серию палеоструктурных карт за различные интервалы времени действия палеотектодинамических систем разного ранга, в которых весьма отчетливо отражается вклад каждой ранговой составляющей в общий процесс деформирования геологической среды.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые для исследуемой территории был проведен ранговый палеотектонический анализ истории формирования структурных планов в различные фазы тектонических движений и деформаций выделенных палеотектодинамических систем трех рангов.

На уровне первого ранга в ранней и средней юре, поздней юре и в меловое время наблюдается общее стабильное расширение области опусканий (северо-западной ориентировки) с небольшим разворотом границы поднятие – опускание по часовой стрелке. В палеогеновое время отмечено резкое изменение ориентировки структуры поднятие – впадина на субмеридиональное. В неоген-четвертичное время также наблюдается резкое изменение структурного плана – появляется крупное поднятие северо-восточной ориентировки.

На уровне второго ранга в ранней и средней юре и поздней юре наблюдается общее сходство структурных планов с расширением области опусканий в меловое время. Палеогеновое время отмечается увеличением области поднятий и обособлением Денгизкульского, Каганского и Газлийского поднятий, разделенных прогибами. К этому времени относится появление Рометанского прогиба. В неоген-четвертичное время наблюдается относительное усиление поднятия и уменьшение области прогибаний с частичным сохранением структурного плана, заложенного в палеогене, с появлением перемычки между Каганским, сводовым, и Денгизкульским, линейно вытянутым, поднятиями.

Анализ структурных планов палеотектонических карт третьего ранга, полученных для различных фаз деформаций, показывает, что в отложениях нижнесреднеюрского времени локальные структуры сохраняют, с небольшим исключением, свое положение в поздней юре и, частично, в меловое время. Изменение структурного плана в основном наблюдается в палеогеновое и неоген-четвертичное время. Вместе с северо-западными появляются зоны локальных поднятий северо-восточного и субширотного простирания.

Первый опыт рангового палеотектодинамического анализа в отдельной центральной части Бухаро-Хивинского региона позволил получить неизвестные ранее особенности структурных планов различных горизонтов и их эволюции в мезозойско-кайнозойской истории. Они послужили основой для дальнейшего историко-структурного анализа с построением изопахических треугольников по выделенным интервалам для каждой ранговой составляющей с целью оценки времени формирования антиклинальных ловушек нефти и газа. Их рассмотрение предусматривается в будущих научных статьях.

7. БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы с удовлетворением отмечают содействие со стороны сотрудников и коллег Ташкентского государственного технического университета, Каршинского инженерно-экономического института, Института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений (г. Ташкент), оказанное при выполнении исследований, и выражают им благодарность.

8. ЗАЯВЛЕННЫЙ ВКЛАД АВТОРОВ / CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

Р.А. Умурзаков – автор методики; определение алгоритма расчетов; контроль достоверности результатов; основной вклад в исследование. Х.Р. Ахмедов – сбор, обработка материалов; интерпретация и анализ.

R.A. Umurzakov – author of the method; determination of calculation algorithm; control of reliability of results; the main contribution to the study. H.R. Akhmedov – collection, processing of materials; interpretation and analysis.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, связанного с этой рукописью.

Both authors declare that they have no conflicts of interest relevant to this manuscript.

Список литературы

1. Бабаев А.Г. Геотектоническая история Западного Узбекистана и региональные закономерности размещения скоплений нефти и газа. Л.: Недра, 1966. 372 с.

2. Бакиров A.A. Геологические основы прогнозирования недр. М.: Недра, 1973. 344 с.

3. Бакиров А.А., Бакиров Э.А, Габриэлянц Г.А., Керимов В.Ю., Мстиславская Л.П. Теоретические основы прогнозирования нефтегазоносности недр. М.: Недра, 2012. Т. 1. 412 с..

4. Богданов А.Н. Критерии оценки перспектив нефтегазоносности доюрского комплекса пород Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона Узбекистана // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2018. Т. 13. № 1. https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2018.

5. Черемных А.В., Декабрёв И.К. Тектонические напряжения в зоне разлома Черского (Байкальская рифтовая система) // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 5. 0722. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-5-0722.

6. Давлятов Ш.Д. Тектоника нефтегазоносных районов Западного Узбекистана. Ташкент: Фан, 1971. 176 с.

7. Дьяконов А.И., Белый Н.И. Тектонодинамические критерии раздельного прогноза нефтегазоносности. М.: ВНИИОЭНГ, 1993. 128 с.

8. Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры. Киев: Феникс, 2005. 572 с.

9. Гинтов О.Б., Муровская А.В., Мычак С.В. Полевая тектонофизика в решении проблем геодинамического развития территории Украины // Геодинамика и тектонофизика. 2013. Т. 4. № 3. С. 281–299. https://doi.org/10.5800/GT-2013-4-3-0101.

10. Гончаров М.А., Разницин Ю.Н., Баркин Ю.В. Особенности деформации континентальной и океанической литосферы как следствие северного дрейфа ядра Земли // Геодинамика и тектонофизика. 2012. Т. 3. № 1. С. 27–54. https://doi.org/10.5800/GT-2012-3-1-0060.

11. Гзовский М.В. О задачах и содержании тектонофизики // Известия АН СССР. Серия геофизическая. 1954. № 3. С. 244–263.

12. Хикматуллаев Б.С., Сафонова Л.Н., Яхьяев А.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Учбаш-Каршинской флексурно-разрывной зоны // Узбекский журнал нефти и газа. 2013. № 2. С. 27–30

13. Халисматов И.Х., Хожиев Б.И., Шомуродов Ш.Э., Исанова Р.Р. К вопросу о перспективах нефтегазоносности центральной части Зарафшанской впадины // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2021. Т. 16. № 2. https://doi.org/10.17353/2070-5379/17_2021.

14. Машкович К.А. Методы палеотектонических исследований в практике поисков нефти и газа. М.: Недра, 1976. 221 с.

15. Нейман В.Б. Теория и методика палеотектонического анализа. М.: Недра, 1984. 80 с.

16. Николаев П.Н. Методика тектонодинамического анализа. М.: Недра, 1992. 295 с.

17. Нугманов А.Х. О зависимости нефтегазовой продуктивности ловушек от времени их формирования // Узбекский геологический журнал. 1981. № 3. С. 19–26.

18. Нугманов А.Х. Условия формирования и закономерности размещения ловушек нефти и газа в юрских отложениях Юго-Западного Узбекистана. Ташкент: Фан, 1986. 205 с.

19. Nugmanov A.Kh., 2004. The Cause of Formation of Mainly Gas and Oil Bearing Productive Strata in Sedimentary Basins. In: Abstracts of the 32nd International Geological Congress (August 20–28, 2004, Florence, Italy). Part 2. IUGS, p. 1393.

20. Нугманов А.Х. Переспективы нефтегазоносности Западного Узбекистана и приоритетные направления геологоразведочных работ // Узбекский журнал нефти и газа. 2009. № 3. С. 24–26.

21. Нугманов А.Х. Условия накопления и особенности строения юрской карбонатной толщи Амударьинской синеклизы // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2010. № 2. С. 15–18.

22. Пэк А.В. Трещинная тектоника и структурный анализ. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1939. 152 с.

23. Рудкевич М.Я. Палеотектонические критерии нефтегазоносности. М.: Недра, 1974. 184 с.

24. Рябухина С.Г., Дмитриевская Т.В., Зайцев В.А. Новейшая тектоника и перспективы нефтегазоносности Мезенской синеклизы // Проблемы геодинамики и минерагении Восточно-Европейской платформы: Материалы международной конференции (14–18 октября 2002 г.). Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. С. 299–302.

25. Саньков В.А., Парфеевец А.В., Мирошниченко А.И., Саньков А.В., Баясгалан А., Баттогтох Д. Парагенез активных разломов и позднекайнозойское напряженное состояние земной коры центральной части Монголии // Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т. 6. № 4. С. 491–518. https://doi.org/10.5800/GT-2015-6-4-0191.

26. Сбитнева Я.С. Тектонодинамическое и литофациальное моделирование как основа повышения уровня прогноза нефтегазоносности в Косью-Роговской впадине // Геология нефти и газа. 2021. Т. 1. С. 105–120. https://doi.org/10.31087/0016-7894-2021-1-108-121.

27. Семинский К.Ж. Спецкартирование разломных зон земной коры. Статья 2: Основные этапы и перспективы // Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т. 6. № 1. С. 1–43. https://doi.org/10.5800/GT-2015-6-1-0170.

28. Шерман С.И. Генетические источники и тектонофизические закономерности разноранговой делимости литосферы на различных этапах ее формирования: тектонофизический анализ // Геодинамика и тектонофизика. 2015. Т. 6. № 3. С. 307–408. https://doi.org/10.5800/GT-2015-6-3-0187.

29. Шоймуратов Т.Х. Гидродинамические особенности верхнеюрских отложений Бухаро-Хивинского нефтегазоносного региона // Актуальные проблемы нефти и газа. 2020. Вып. 1 (28). С. 1–16. https://doi.org/10.29222/ipng.2078-5712.2020-28.art5.

30. Сим Л.А., Маринин А.В., Брянцева Г.В., Гордеев Н.А. Результаты изучения тектонических напряжений в регионах Северной Евразии // Геодинамика и тектонофизика. 2018. Т. 9. № 3. С. 771–800. https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-3-0371.

31. Сивайкова Т.В., Хафизов С.Ф. Закономерности размещения залежей различного типа и перспективы нефтегазоносности Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области // Нефтяное хозяйство. 2017. № 8. С. 64–67. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2017-8-64-67.

32. Умурзаков Р.А. Анализ геолого-тектонических данных в связи с проблемой сейсмического районирования (на примере отдельных районов Узбекистана) // Узбекский геологический журнал. 1989. № 3. С. 27–32.

33. Умурзаков Р.А. К методике рангового историко-структурного анализа тектонических движений и деформаций // Современные проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов: Тезисы докладов 5-го международного симпозиума к 75-летию со дня рождения Ю.А. Трапезникова (19–24 июня 2011 г.). Бишкек: НС РАН, 2011. Т. 1. С. 299–305.

34. Умурзаков Р.А. О реконструкции палеотектонических напряжений отдельных этапов альпийской истории Западного Тянь-Шаня // Современные проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов: Материалы докладов 5-го международного симпозиума к 75-летию со дня рождения Ю.А. Трапезникова (19–24 июня 2011 г.). Бишкек: НС РАН, 2012. Т. 2. С. 127–133.

35. Умурзаков Р.А. Деформационные режимы и палеотектонические напряжения низшего ранга западной части Тянь-Шаня в мезозое – кайнозое // Геодинамика и тектонофизика. 2023. Т. 14. № 1. 0687. https://doi.org/10.5800/GT-2023-14-1-0687.

36. Эгамбердыев М.Э., Хикматуллаев Б.С., Хакимов У.Х., Анваров Р., Джураев У., Умаров Ф.С., Усманов Ю. Фации, палегеография, геохимия нефтегазоносных отложений мезозоя Южного и Западного Узбекистана. Ташкент: Фан, 1976. 120 с.

37. Зайцев В.А. Методы рангового анализа парагенеза структур на платформенных территориях // Структурные парагенезы и их ансамбли: Материалы совещания (14–17 октября 1997 г.) / Ред. А.В. Лукьянов. М.: ГЕОC, 1997. С. 52–64.

38. Зайцев В.А. Ранговый анализ структур платформенного чехла Европейского Cевера России // Тектоника и геодинамика континентальной литосферы: Материалы XXXVI Тектонического совещания (4–7 февраля 2003 г.). М.: ГЕОС, 2003. T. 1. С. 206–210.

39. Зайцев В.А. Тектодинамическая модель осадочных бассейнов Европейского Севера России и прогноз нефтегазоносности. М.: Перо, 2021. 124 с. (Электронное издание). Available from: http://www.geodisaster.ru/uploads/images/Monografiya2021a%20(3).pdf (Last Accessed January 12, 2024).

Об авторах

Р. А. УмурзаковУзбекистан

100095, Ташкент, ул. Университетская, 2

Х. А. Ахмедов

Узбекистан

180100, Карши, пр-т Мустакиллик, 225

Рецензия

Для цитирования:

Умурзаков Р.А., Ахмедов Х.А. ОПЫТ ПАЛЕОТЕКТОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАНГОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(3):0764. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-3-0764. EDN: HGQTSZ

For citation:

Umurzakov R.A., Akhmedov H.A. Experience of Paleotectodynamic Analysis of Rank Components of Mesozoic-Cenozoic Movements and Deformations Using the Example of the Central Part of Bukharo-Khiva Region. Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(3):0764. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-3-0764. EDN: HGQTSZ